PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Category

今はまってる事

(0)お金

(10)歴史の旅

(139)建造物・教会・墓地・墓石・遺物

(310)伝説、伝承、神話

(3)日本史、日本の偉人、他

(4)偉人・画家・聖人

(41)勲章、宝冠、宝飾、美術品、美術館、博物館、

(60)ナチスと美術品

(2)彫像

(1)武具・甲冑・武器

(4)神社仏閣

(33)祭り

(9)旅行

(192)公園

(7)通りと町

(9)ハワイ(ビーチ、食、その他)

(105)アメリカの国立公園

(30)アメリカ編

(2)駅と鉄道

(68)車・飛行機・船・クルーズ

(44)ホテル

(17)空港

(1)散歩

(0)クイズ

(47)生物

(56)花、植物

(23)珍品

(15)陶磁器

(3)世界の看板

(2)料理と素材とレストラン

(62)スイーツとパンとお菓子

(19)お酒、ワイン

(10)トイレについて

(7)教室

(0)美容

(1)買い物

(10)My Collection

(6)私のお気に入り

(10)気になる事

(11)今日の苦悩

(9)緊急ニュース

(4)自然科学・地理学・地図学

(1)おすすめ

(1)音楽・歌

(1)Freepage List

カテゴリ: 歴史の旅

「東インド会社」と言うのは欧州から見た対アジア交易を専門とする会社の総称です。

アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

イングランドの大航海への参入

ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)

株式会社の原型はイギリスか? オランダか?

イギリス東インド会社 (EIC)とレヴァント会社

レヴァント会社(Levant Company)

海洋交易の主役の変更、市場のシフト

トマス・スミス卿(Sir Thomas Smythe)

北西航路発見の為の冒険

イギリス東インド会社のアジア参入に至る経緯

両会社の会計問題

イギリス東インド会社の旗とセント・ジョージズ・クロス

活動拠点の変更

イングランドの大航海への参入

ポルトガルとスペインに追随するように 海洋に進出したのはエリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)の時代 です。

イングランドの きっかけは海賊ドレイク(フランシス・ドレイク)の出現 。

フランシス・ドレイク(Sir Francis Drake)(1543年頃~1596年)はもともと英国の奴隷商人。スペインに恨みがあり海賊を始めた。カリブ海で、と言うよりはパナマ地峡でスペインが運ぶ積荷を奪っていたのが本当です。

アメリカから スペインの財宝を奪って来る海賊ドレイクに、女王自身が出資をしては利益を得ていたと言う背景があり、ドレイクは女王によって貴族の称号と海軍提督の任が与えられています。

海賊を提督にしなければならないほど当時のイングランドの海軍力はお粗末だったのか?

確かに、まだこの頃の英国海軍は大西洋も越えていなかったのだろう。

1577年12月~1580年9月 海賊であったフランシス・ドレイクによる イングランド艦船の世界周航達成。 マゼランに次いで2番目の快挙。

確かに世界周航ではあるが、その行程は常に海賊行脚であった。

実は スペインとイングランドの関係が決裂するのがこのエリザベス1世の即位から

なのです。

実は スペインとイングランドの関係が決裂するのがこのエリザベス1世の即位から

なのです。

今回はイングランド編ですが、今回はイギリス東インド会社の設立に関する話が中心です。

アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

イングランドの大航海への参入

ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)

株式会社の原型はイギリスか? オランダか?

イギリス東インド会社 (EIC)とレヴァント会社

レヴァント会社(Levant Company)

海洋交易の主役の変更、市場のシフト

トマス・スミス卿(Sir Thomas Smythe)

北西航路発見の為の冒険

イギリス東インド会社のアジア参入に至る経緯

両会社の会計問題

イギリス東インド会社の旗とセント・ジョージズ・クロス

活動拠点の変更

イングランドの大航海への参入

ポルトガルとスペインに追随するように 海洋に進出したのはエリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)の時代 です。

イングランドの きっかけは海賊ドレイク(フランシス・ドレイク)の出現 。

フランシス・ドレイク(Sir Francis Drake)(1543年頃~1596年)はもともと英国の奴隷商人。スペインに恨みがあり海賊を始めた。カリブ海で、と言うよりはパナマ地峡でスペインが運ぶ積荷を奪っていたのが本当です。

アメリカから スペインの財宝を奪って来る海賊ドレイクに、女王自身が出資をしては利益を得ていたと言う背景があり、ドレイクは女王によって貴族の称号と海軍提督の任が与えられています。

海賊を提督にしなければならないほど当時のイングランドの海軍力はお粗末だったのか?

確かに、まだこの頃の英国海軍は大西洋も越えていなかったのだろう。

1577年12月~1580年9月 海賊であったフランシス・ドレイクによる イングランド艦船の世界周航達成。 マゼランに次いで2番目の快挙。

確かに世界周航ではあるが、その行程は常に海賊行脚であった。

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防」にてイングランドとスペインの特殊な関係について説明していますが、 エリザベス1世以前の両国は縁戚関係もありそこそこ良い関係 でした。

スペイン王と結婚していた前女王メアリー1世(Mary I of England)(1516年~1558年)(在位:1553年~1558年)が早世し、 異母兄弟の何の縁戚もないエリザベス1世が即位。

しかも彼女はカトリック教徒ではない 。さらにプロテスタントのネーデルランドに肩入れ?

スペインとの関係は険悪になって行く。

特にフェリペ2世(Felipe II)(1527年~1598年)が怒ったのがイングランドによる海賊行為だった。

因みに 1534年にヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)王によりイギリス国教会が樹立された 。

以前「アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防」にてイングランドとスペインの特殊な関係について説明していますが、 エリザベス1世以前の両国は縁戚関係もありそこそこ良い関係 でした。

スペイン王と結婚していた前女王メアリー1世(Mary I of England)(1516年~1558年)(在位:1553年~1558年)が早世し、 異母兄弟の何の縁戚もないエリザベス1世が即位。

しかも彼女はカトリック教徒ではない 。さらにプロテスタントのネーデルランドに肩入れ?

スペインとの関係は険悪になって行く。

特にフェリペ2世(Felipe II)(1527年~1598年)が怒ったのがイングランドによる海賊行為だった。

因みに 1534年にヘンリー8世(Henry VIII)(1491年~1547年)王によりイギリス国教会が樹立された 。

ローマ教皇に破門された事が理由の開き直りだ。 (カトリックは離婚禁止)

エリザベスはその時再婚した2番目の妻との子供。 この結婚は3年で終わり直後に妻(エリザベスの母)は処刑されている。

この王は最終的に6回結婚していてそのうち離婚が4回。ローマ教皇もあきれたでしょうね。

話を戻すと、

時代的には、宗教改革の影響が出て、その対立はたいていカトリック対プロテスタントの構図になっていた。

そんな頃、対岸のネーデルランドがプロテスタント化し、領主スペイン(カトリック)との争乱が勃発し独立戦争に発展していた。 イングランドはネーデルランド側について、スペインとの戦闘に発展 させたのである。

1588年7月~8月に英仏海峡で行われたアルマダの海戦(Battle of Armada)はイングランドとネーデルランド連合軍、対スペインの戦い。

※ ネーデルランドとイングランドの間の狭いドーバー海峡で戦ったアマルダの海戦。地理的に不利であったスペインはこの時唯一負けている。

一瞬にしても スペイン無敵艦隊に勝利した時の女王として彼女は評価される事になる。

また、 経済的には借金で苦境にいたイングランドの経済をそこそこ潤した?

ドレイクを使った事でイングランドの富は増し、一時的にも黄金時代を築く事になる。

女王としての資質には疑問が残るが、海賊ドレイクに目を付けた事。

先に触れた 1577年からのイングランド艦船の世界周航はドレイクを使ってイギリスの海軍力を示しただけでなく、むしろ、もっとスペインから奪う事が目的の世界一周海賊ツアー。

それ故、周航の偉業よりも、ドレイクが略奪して持ち帰った金銀財宝でイングランド王室の取り分も多く国の債務が消えたと言う。

積荷の売り上げは遠征隊に出資された総額の47倍の利益を出し、出資額に応じて配分された。またこの航海には女王自身が個人でも相当額の出資をしていたと言う。

エリザベス1世(1559年頃)

画家 Levina Teerlinc(1510/1520年~1576年)

所蔵 National Portrait Gallery, London

※ この絵はウィキメディアから借りたものですが、オリジナルのPNG画像のJPEG版だそうです。

この絵は1559年1月15日、ウェストミンスター寺院で戴冠した時のエリザベス1世の姿です。

エリザベス1世(Elizabeth I)(1533年~1603年)(在位:1558年~1603年)

ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)

イギリス東インド会社(East India Company)略してEIC

オランダ東インド会社(VOC)とイギリス東インド会社(EIC)のスタートはほぼ同じ1600年頃。

共に商人側からの要請で造られた会社であり、株式会社の前身のような存在ではあったが、両者には似て非なる違いがある。

まず、共通点は東アジアでの貿易をする会社である事。また 共に国に認可された 勅許会社(ちょっきょがいしゃ・Chartered company)である。と言う点 でです。

以前 「アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)」の中、「東インド会社は勅許会社(ちょっきょがいしゃ)(Chartered company)」で紹介しています。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

オランダ東インド会社は商人らが連合して立ち上げた会社を連邦政府に認めてもらい特別許可状が与えられた勅許会社(ちょっきょがいしゃ・Chartered company) であった。

一方、 イギリス東インド会社も国のトップである 女王エリザベス1世に認可と独占権を認めてもらって活動した 勅許会社に分類できるのは確かであるが、本質の部分で言えば、そもそも オランダ東インド会社のような 商社では無かった。

もともと中世ギルドの親方組合から発展したと思われるパートナーシップのカンパニーが起源と考えられイングランドでは形態から二つに分類される。

・レギュレーテッド・カンパニー(regulated company)

・ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)

個別資本を持ち寄ったギルド組合(親方組合)のような集まりで、出資者それぞれの主体性が維持されていた組織をイングランドではレギュレーテッド・カンパニー(regulated company)と呼ぶ。

同じく個別資本を持ち寄った組合までは共通であるが、 資本を集中させて単一の企業活動を行ったのが、 ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)(JSC)である。

これは友好協力なパートナーシップ(partnership)で造られた組合であり、 認可を得る事で商社として、また一企業として公式に法人とされた。

また、その資本は株券のような形で譲渡可能であったらしい。

当初は出資者が無限責任を負っていたから会社が破綻した場合、株主が私財を投じて会社の債務を負担しなければならなかったらしくリスクも高かった? 19世紀に有限責任に改変。

イギリス東インド会社の場合、組合を立ち上げ資金を集め、「アジアとの交易をしたい。」「調査船を出したい。」「植民地を作りたい。」など 要望を国王に提出して期限付きで認可を得るシステム

であり、 その形態からジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)に分類される。

イギリス東インド会社の場合、組合を立ち上げ資金を集め、「アジアとの交易をしたい。」「調査船を出したい。」「植民地を作りたい。」など 要望を国王に提出して期限付きで認可を得るシステム

であり、 その形態からジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)に分類される。

・ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)

個別資本を持ち寄ったギルド組合(親方組合)のような集まりで、出資者それぞれの主体性が維持されていた組織をイングランドではレギュレーテッド・カンパニー(regulated company)と呼ぶ。

同じく個別資本を持ち寄った組合までは共通であるが、 資本を集中させて単一の企業活動を行ったのが、 ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)(JSC)である。

これは友好協力なパートナーシップ(partnership)で造られた組合であり、 認可を得る事で商社として、また一企業として公式に法人とされた。

また、その資本は株券のような形で譲渡可能であったらしい。

当初は出資者が無限責任を負っていたから会社が破綻した場合、株主が私財を投じて会社の債務を負担しなければならなかったらしくリスクも高かった? 19世紀に有限責任に改変。

出資者の多くがレヴァント会社(Levant Company)のメンバーだった事を考えると商社と言えなくもないが・・。あくまで アジアの物産の輸入が目的の交易の独占権を求めた投資家集団

とも言える。

「航海ごとにもうけの分配」と言う清算方式を見ても、オランダ東インド会社がしたようなアジアの植民地化は当初考えてもいなかった。

つまり、イギリス東インド会社は国王の特許に基づく認可株式会社(charterd joint stock company)となり、アジアでの買い付けなど商業活動を行ったが、 ネーデルランドのように、商人が率先した会社ではなかっ

たと言う事が両者の違いの1つである。

株式会社の原型はイギリスか? オランダか?

イギリス東インド会社は、同じく ジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)(JSC)である 地中海東岸で交易するレヴァント会社(Levant Company)の投資家や役員が多くかかわって巨額な資金が集められ設立されている。

会社の出資持分が譲渡可能な株式の形で出資者が所有するなど株式会社に非常に似てはいるが、 今のような株式会社と言えるものではなかった。

イングランド発祥の企業形態であり、現在の株式会社の原型にあたる? とも言われたりするが、株式会社の原型ならオランダ東インド会社の方なのでは?

実際、イングランドが オランダと同じ配当方式になったのは1657年。

今に近い株式形態になるのはインド交易において、大幅増資を行った 1700年代初頭らしい 。

理由は、フランス東インド会社の台頭が目立つようになってきた事が要因。

1664年フランスは財務総監コルベールのもとで3つの貿易会社(中国会社、東方会社、マダガスカル会社)を統合してフランス東インド会社を国営でリニューアルした。

増資された資金は船舶の装備の強化に使われたりしている 。

他方、ネーデルランドは

同じ勅許会社であっても オランダ東インド会社は 国のバックが無かったので、本来国がすべき交易相手との関係も、防衛も独自に行なわなければならない。 と言う事情があった。

以前 ネーデルランドが「オランダ東インド会社」を設立した理由 の考察をしているが、独立戦争中で 国として成立していなかった故の苦肉の策としての「株式会社」設立? と考えられる。

※ ネーデルラント連邦共和国として成立するのが80年戦争の終結の1648年。

※ ヴェストファーレン条約の一部であるミュンスター条約で、スペインは正式にネーデルラント連邦共和国の独立を承認した。

そこには 何が何でも巨額な資金を集めると言う目的があった

からだ。

と言う点からも株式会社の原型はこちらだろう。

と言う点からも株式会社の原型はこちらだろう。

イギリス東インド会社 (EIC)とレヴァント会社

1600年10月 イギリス東インド会社 (East India Company・EIC)が設立。

1601年 3月 イギリス東インド会社の船団4隻(人員)が初めて東インドに出航。順調な滑り出し。

1603年9月 第1回航海は全船帰還し成功。

1604年 第2回航海出航 。

あくまで、 イギリス東インド会社の設立はアジアの物産を取引する貿易会社であり、当初は武力による土地奪取や植民地化などは考えてもいなかった

らしい。(海賊行為は入っていたが・・。)

あくまで、 イギリス東インド会社の設立はアジアの物産を取引する貿易会社であり、当初は武力による土地奪取や植民地化などは考えてもいなかった

らしい。(海賊行為は入っていたが・・。)

最初の10年の利益率は155%。

少なくとも イングランドにおいては、15年はイギリス東インド会社の独占事業 であったそうだ。

実は、当初イングランドは、 東アジアの交易品を喜望峰経由ではなく、モスクワや地中海経由で入手しようとしていた。その為にモスクワ会社や地中海東岸で交易するレヴァント会社(Levant Company)を設立。

レヴァント会社は東インド会社の貿易に比べると小規模だが、 東インド会社よりも多くのイギリス製品を輸出しており、イングランドにとっては有益な交易 をしていたらしい。

実際、東洋の品が東インド会社にシフトしても会社は1825年まで存続している。

レヴァント会社(Levant Company)

1580年 イングランドとオスマン帝国との間で条約が締結。

1581年 オスマン帝国(現トルコ)(1299年~1922年)との貿易の為にトルコ会社が設立。

1592年9月 レヴァント会社(Levant Company)設立。 ~1825年解散。

オスマン帝国との商取引は、 海洋共和国ヴェネッィアの衰退やフランスが握っていたオスマントルコとの交易の独占権を1580年、イングランドが勝ち得た事 (特許は7年)に始まる。

女王エリザベス1世は、オスマン帝国との貿易および政治的同盟を維持することに熱心だった から実現したらしい。

ちょと気になったのは、この条約が締結された1580年の少し前、1571年10月レパントの海戦 (Battle of Lepanto)が行われていた事だ。

※ レパントの海戦については以下で書いてます。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

もともこの戦いは 地中海を海賊行為で荒らすオスマン帝国に対して、西欧側がキレたことによって起きた ローマ教皇庁連合艦隊とオスマン帝国軍の戦い である。

1600年10月 イギリス東インド会社 (East India Company・EIC)が設立。

1601年 3月 イギリス東インド会社の船団4隻(人員)が初めて東インドに出航。順調な滑り出し。

1603年9月 第1回航海は全船帰還し成功。

1604年 第2回航海出航 。

最初の10年の利益率は155%。

少なくとも イングランドにおいては、15年はイギリス東インド会社の独占事業 であったそうだ。

実は、当初イングランドは、 東アジアの交易品を喜望峰経由ではなく、モスクワや地中海経由で入手しようとしていた。その為にモスクワ会社や地中海東岸で交易するレヴァント会社(Levant Company)を設立。

レヴァント会社は東インド会社の貿易に比べると小規模だが、 東インド会社よりも多くのイギリス製品を輸出しており、イングランドにとっては有益な交易 をしていたらしい。

実際、東洋の品が東インド会社にシフトしても会社は1825年まで存続している。

レヴァント会社(Levant Company)

1580年 イングランドとオスマン帝国との間で条約が締結。

1581年 オスマン帝国(現トルコ)(1299年~1922年)との貿易の為にトルコ会社が設立。

1592年9月 レヴァント会社(Levant Company)設立。 ~1825年解散。

オスマン帝国との商取引は、 海洋共和国ヴェネッィアの衰退やフランスが握っていたオスマントルコとの交易の独占権を1580年、イングランドが勝ち得た事 (特許は7年)に始まる。

女王エリザベス1世は、オスマン帝国との貿易および政治的同盟を維持することに熱心だった から実現したらしい。

ちょと気になったのは、この条約が締結された1580年の少し前、1571年10月レパントの海戦 (Battle of Lepanto)が行われていた事だ。

※ レパントの海戦については以下で書いてます。

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

もともこの戦いは 地中海を海賊行為で荒らすオスマン帝国に対して、西欧側がキレたことによって起きた ローマ教皇庁連合艦隊とオスマン帝国軍の戦い である。

参加国のメインは110隻(6隻のガレアス船を含む)の艦船を出したヴェネツィア。

レパントの海戦は教皇(法王)庁連合の圧勝で終わったが、

戦死者7500人。負傷者8000人。敵のイスラム側も戦死者8000人。オスマン宮廷の高官や指揮官はほぼ全滅。 壮絶な戦い

であった。72隻の艦船を出したスペイン。

教皇(法王)庁の軍隊 12隻、マルタ騎士団 3隻、サヴォイア公国 3隻、その他

教皇(法王)庁の軍隊 12隻、マルタ騎士団 3隻、サヴォイア公国 3隻、その他

特に主導権を持って先陣をきったヴェネツィアの被害は大きく。艦長クラスの18人に加え、死者は半数以上の4836人も出している。

※また、艦長クラスの死傷者は名家の子弟が多く、ヴェネッィアの今後にとっても大きな痛手だった。

この戦いにイングランドはいない。まだ海軍力が無かったから声もかからなかったのだろう。

またフランスは、この時点でオスマン帝国と同盟関係をとっていたので参加はしていないが、この フランスの権利が切れた時にイングランドが名乗りを上げ交易会社が設立された 。と言う事だ。

フランスは抗議したらしいので、 イングランドは相当の条件を積んで勝ち得た取引だった? のだろうと想像する。

それにしても イングランドは直接被害がなかったから? 逆に商機ととらえたのか?

数百年続いた中世の暗黒時代、それを作り上げたのはイスラム海賊による侵略だった。何よりその海賊を裏で糸を引いていたのがオスマン帝国だ。

この海戦の後にオスマン帝国と同盟や条約を結ぶ事は裏切り行為でしかない。

実際、 ヴェネッィアは同盟国で最大の被害を出しているのに、キプロス島を差し出してまでオスマン帝国と和解している( 1573年3月 正式調印 ) 。 それを西側からひどく非難されている。

ヴェネツィアの擁護になるが、今回ばかりはイングランドのような「おいしい交易」が目的だったわけではない。経験から彼らは執念深く残虐なオスマン軍からの報復を恐れたからだ。

自主防衛の為にヴェネツィアは身を切って交易を再開させたのが本当だ。

アラブやアジアの品はオスマン帝国を通さなければ入手できなかった時代であったから仕方なかったが、その30年後には世界が変わる。

このトルコの会社ともともとヴェネッィアにあった会社(ワイン、ドライフルーツ、オリーブ等輸入)(1583年設立)していた会社を1592年合併させ(女王エリザベス1世が許可)レヴァント会社(Levant Company)が設立された。

つまり、 アジアや中東の品を扱う為に設立されたのがレヴァント会社(Levant Company)であったのは間違いない。

※ こちらも先に紹介したジョイント・ストック・カンパニー(joint stock company)(JSC)にあたる。

初期メンバーにトマス・スミス(Thomas Smythe)がいる。

海洋交易の主役の変更、市場のシフト

しかし、ポルトガルによる喜望峰経由の直接買い付けやスペインによる買い付けが始まると、当然 割高のヴェネッィア経由の商品は売れなくなってきていた。(ヴェネッィアの衰退要因)

1488年、ポルトガルはアフリカ大陸南端の喜望峰に到達。

1492年~1493年 スペインのコロンブスによる第一回航海。探検開始から新大陸発見。

1492年~1493年 スペインのコロンブスによる第一回航海。探検開始から新大陸発見。

1498年、ポルトガルのヴァスコ・ダ・ガマ(Vasco da Gama)(1460年頃~1524年)によるインド航路発見。 以降ポルトガルによる東アジアでの交易が開始。

1547年、ポルトガルはキャラック船(Carrack)で種子島に到達。日本との交易も始まる。

1547年、ポルトガルはキャラック船(Carrack)で種子島に到達。日本との交易も始まる。

※ ポルトガルやスペインの成功については以下を見てね。

しかし、それでもポルトガルとスペインの2強しか航海術もなく、アジアへの直接参入はまだ不可能であった。

イングランドの商人がネーデルランドの成功を見て「地中海交易ではネーデルランドに負ける」と判断したのは正解だ。

すでにイングランドもドレイクによりアジア航路を開いていた。

1577年~1580年 ドレイク率いるイングランド艦船の世界周航達成。

イングランドでの「東インド会社」は急遽立ち上げられたと思われる。しかし、 莫大な資金を必要とする事業であった のは間違いない。

それ故、 イギリス東インド会社の第1回航海に資金を出した投資家215人の3分の1がレヴァント会社の関係者だったと言う 。

※ 投資家の残りには女王個人や王室関係者が入っていたはず。

取締役も25人のうちの半分がレヴァント会社で東インド会社の総裁もレヴァント会社の総裁であるトマス・スミスが兼任 している。

この内容を見る限り、イギリス東インド会社の立ち上げをそもそも企画したのがレヴァント会社関係者であったのは間違いなく、そのトップであったトマス・スミスが発起人であったと解釈できる。

それはその後の彼の活動を見ても考えられる。

トマス・スミス卿(Sir Thomas Smythe)

それはその後の彼の活動を見ても考えられる。

トマス・スミス卿(Sir Thomas Smythe)

イギリス東インド会社初代総裁

トマス・スミス卿 (Sir Thomas Smythe) 1617年

1601年1月 女王より特許状が発布され会社スタート

トマス・スミス(Thomas Smythe)(1558年頃~1625年)

彼は何者か? と言うと 「先見の明のある投資家」 だったと言うのは間違いない。

商人目線で言えば、 新大陸アメリカ、モスクワ、オスマン帝国やヴェネッィアなどの地中海交易、さらに東アジア(インドネシア)への進出など世界に商路を広げ、母国イングランドに貢献 している。

後にイングランドの植民地となる新大陸アメリカやインドは間違いなくイングランドに富をもたらす事になったからだ。

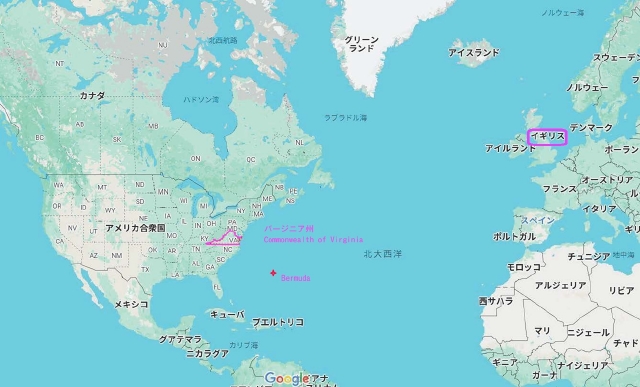

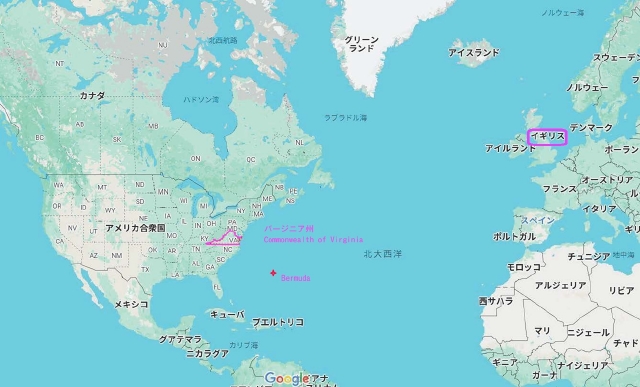

彼はイングランドが後に北アメリカに持つ最初の植民地であるバージニア州のジェームズタウン(Jamestown)の商業開拓を行ったバージニア・カンパニー(Virginia Company)の管理者

でもあった。

彼はイングランドが後に北アメリカに持つ最初の植民地であるバージニア州のジェームズタウン(Jamestown)の商業開拓を行ったバージニア・カンパニー(Virginia Company)の管理者

でもあった。

1584年にバージニア・カンパニーが認可され、1585年に設立。 こちらもジョイント・ストック・カンパニーである。

トマス・スミス卿 (Sir Thomas Smythe) 1617年

1601年1月 女王より特許状が発布され会社スタート

トマス・スミス(Thomas Smythe)(1558年頃~1625年)

彼は何者か? と言うと 「先見の明のある投資家」 だったと言うのは間違いない。

商人目線で言えば、 新大陸アメリカ、モスクワ、オスマン帝国やヴェネッィアなどの地中海交易、さらに東アジア(インドネシア)への進出など世界に商路を広げ、母国イングランドに貢献 している。

後にイングランドの植民地となる新大陸アメリカやインドは間違いなくイングランドに富をもたらす事になったからだ。

1584年にバージニア・カンパニーが認可され、1585年に設立。 こちらもジョイント・ストック・カンパニーである。

※ 1606年 Virginia Company of London設立。

※ 1612年 サマーズ諸島(現在のバミューダ諸島・Bermuda)をバージニア植民地の一部に追加。

新大陸アメリカのバージニア州位置

★ がサマーズ諸島。(現在のバミューダ諸島・Bermuda)

1592年 9月 レヴァント会社設立 。トマス・スミスは設立者の一人。

1600年10月 イギリス東インド会社設立 。トマス・スミスは設立者の一人。

※ 1612年 サマーズ諸島(現在のバミューダ諸島・Bermuda)をバージニア植民地の一部に追加。

新大陸アメリカのバージニア州位置

★ がサマーズ諸島。(現在のバミューダ諸島・Bermuda)

1592年 9月 レヴァント会社設立 。トマス・スミスは設立者の一人。

1600年10月 イギリス東インド会社設立 。トマス・スミスは設立者の一人。

イギリス東インド会社が設立された時に彼はすでに政治家。シティ・オブ・ロンドンの2人の保安官? のうちの1人でもあった。

1600年12月31日付けの勅許により初代総督に任命される も、政治的スキャンダルでその時は在籍4カ月。

トマス・スミスが復活するのはエリザベス1世の崩御後、

トマス・スミスが復活するのはエリザベス1世の崩御後、

1603年5月、ジェームズ1世の即位後ナイトに叙せられ同年東インド会社の総裁に再選 。

1606年~1607年にかけての1回の中断があるもその後 1607年~1621年7月まで総裁でいた。

彼は商人であり、投資家であり、政治家であり、植民地行政官であり冒険家? でもあった。

エリザベス朝時代から数多くの貿易事業や探検航海に資金を提供し続け富を得ている。

同時に至福も肥やした? 巨額な財産を築いている。

とは言え、彼はその私財のかなりの部分を慈善事業の為に使っていた?

祖父が設立した学校への寄付に加え、貧困地域の為に事前団体を設立しているらしい。

北西航路発見の為の冒険

特筆するべきは 北アメリカの北西航路の発見の為の航海を促進し支援した事。

特筆するべきは 北アメリカの北西航路の発見の為の航海を促進し支援した事。

トマス・スミスは海軍の主任委員も務めているし、彼はその為の会社も立ち上げ支援している。

特に 北アメリカの北西航路の探索にかけた彼の思いは大きい 。成功はしなかったが・・。

実は彼の目的は アジアの東インド会社とアメリカのバージニア会社、さらにモスクワ会社を合理的に繋ぐ航路が欲しかったらしい。

※ 1555年 モスクワ会社(Moskovskaya kompaniya)設立。女王によって認可。1698年までイングランドとロシア間の貿易を独占。鯨の宝庫でもあった。

イギリス東インド会社が設立された時に彼はすでに政治家。シティ・オブ・ロンドンの2人の保安官? のうちの1人でもあった。

1600年12月31日付けの勅許により初代総督に任命される も、政治的スキャンダルでその時は在籍4カ月。

1603年5月、ジェームズ1世の即位後ナイトに叙せられ同年東インド会社の総裁に再選 。

1606年~1607年にかけての1回の中断があるもその後 1607年~1621年7月まで総裁でいた。

彼は商人であり、投資家であり、政治家であり、植民地行政官であり冒険家? でもあった。

エリザベス朝時代から数多くの貿易事業や探検航海に資金を提供し続け富を得ている。

同時に至福も肥やした? 巨額な財産を築いている。

とは言え、彼はその私財のかなりの部分を慈善事業の為に使っていた?

祖父が設立した学校への寄付に加え、貧困地域の為に事前団体を設立しているらしい。

北西航路発見の為の冒険

トマス・スミスは海軍の主任委員も務めているし、彼はその為の会社も立ち上げ支援している。

特に 北アメリカの北西航路の探索にかけた彼の思いは大きい 。成功はしなかったが・・。

実は彼の目的は アジアの東インド会社とアメリカのバージニア会社、さらにモスクワ会社を合理的に繋ぐ航路が欲しかったらしい。

※ 1555年 モスクワ会社(Moskovskaya kompaniya)設立。女王によって認可。1698年までイングランドとロシア間の貿易を独占。鯨の宝庫でもあった。

大西洋から太平洋への北西航路はすでにデンマーク・ノルウェーの王、クリスチャンIV(Christian IV)が手掛けていたが、断念?

それを引き継ぎ、 1612年トマス・スミスは「Company of Merchants of London, Discoverers of the North-West Passage(ロンドン商人、北西航路発見者会社)」を設立して北海航路発見の探検船を出している。

この探検船(ディスカバリー号)の航海士が探検家とも呼ばれるウィリアム・バフィン(William Baffin)である。

ウィリアム・バフィン(William Baffin)(1584年頃 ~1622年)

彼には航海士、探検家、地図製作者の肩書が付いているが、探検家ではなく、そもそも トマス・スミスの求めで、北大西洋から極東への北西航路を探っていた のが本当だ。

彼はハドソン海峡を探検し潮汐観測と天文学観測から正確な地図を制作。19世紀になってその正確さが確認されている。

結果的に、グリーンランド界隈の氷にはばまれ航路の発見は断念された?

北西航路の計画が放棄されたため、バフィンは東インド会社に就職し航海士となっている。

イギリス東インド会社のアジア参入に至る経緯

イギリス東インド会社を設立するに至る過程には理由があったと言う事で、以下時系列で関連を載せました。

1555年 モスクワ会社(Moskovskaya kompaniya)設立。

大西洋から太平洋への北西航路はすでにデンマーク・ノルウェーの王、クリスチャンIV(Christian IV)が手掛けていたが、断念?

それを引き継ぎ、 1612年トマス・スミスは「Company of Merchants of London, Discoverers of the North-West Passage(ロンドン商人、北西航路発見者会社)」を設立して北海航路発見の探検船を出している。

この探検船(ディスカバリー号)の航海士が探検家とも呼ばれるウィリアム・バフィン(William Baffin)である。

ウィリアム・バフィン(William Baffin)(1584年頃 ~1622年)

彼には航海士、探検家、地図製作者の肩書が付いているが、探検家ではなく、そもそも トマス・スミスの求めで、北大西洋から極東への北西航路を探っていた のが本当だ。

彼はハドソン海峡を探検し潮汐観測と天文学観測から正確な地図を制作。19世紀になってその正確さが確認されている。

結果的に、グリーンランド界隈の氷にはばまれ航路の発見は断念された?

北西航路の計画が放棄されたため、バフィンは東インド会社に就職し航海士となっている。

イギリス東インド会社のアジア参入に至る経緯

イギリス東インド会社を設立するに至る過程には理由があったと言う事で、以下時系列で関連を載せました。

1555年 モスクワ会社(Moskovskaya kompaniya)設立。

北東航路の開拓途上で鯨の漁場を発見。オランダとイギリスの船団による北極海、捕鯨競争勃発。

1577年12月~1580年9月 海賊であったフランシス・ドレイクによる イングランド艦船の世界周航達成。 これにより新大陸アメリカへのイングランド進出。

1577年~1580年ドレイクの世界周航図

新大陸アメリカにイングランドが乗り出した。

1584年 バージニア・カンパニー(Virginia Company)設立。

ヴェネッィアの会社とトルコの会社が合併。そこにはトルコ会社の特許満了もあた。

中東やアジアからの輸入品が目的。

1592年 9月 レヴァント会社(Levant Company)設立。

しかし、

1596年、ネーデルランド(オランダ)の探検船4 隻がジャワ島バンテンに到達成功。

ネーデルランドがジャワ島での直接買い付けに向かい市場の独占が始まる。

この事件からイングランドの直接参入の必要性が生まれた 。

1600年10月 イギリス東インド会社(East India Company)設立。

1577年12月~1580年9月 海賊であったフランシス・ドレイクによる イングランド艦船の世界周航達成。 これにより新大陸アメリカへのイングランド進出。

1577年~1580年ドレイクの世界周航図

ガレオン船ゴールデン・ハインド号を旗艦とする5隻の艦隊で、プリマス港を出航。

南米から北米にかけて沿岸を遡上しているのはチリやペルー沿岸のスペイン植民地や船を襲っていたから。ここで巨額の財宝を積むスペイン船から積み荷を奪う事に成功。

南米から北米にかけて沿岸を遡上しているのはチリやペルー沿岸のスペイン植民地や船を襲っていたから。ここで巨額の財宝を積むスペイン船から積み荷を奪う事に成功。

新大陸アメリカにイングランドが乗り出した。

1584年 バージニア・カンパニー(Virginia Company)設立。

ヴェネッィアの会社とトルコの会社が合併。そこにはトルコ会社の特許満了もあた。

中東やアジアからの輸入品が目的。

1592年 9月 レヴァント会社(Levant Company)設立。

しかし、

1596年、ネーデルランド(オランダ)の探検船4 隻がジャワ島バンテンに到達成功。

ネーデルランドがジャワ島での直接買い付けに向かい市場の独占が始まる。

この事件からイングランドの直接参入の必要性が生まれた 。

1600年10月 イギリス東インド会社(East India Company)設立。

1601年 3月 イギリス東インド会社の船団4隻(人員)が初めて東インドに出航。

1603年9月 第1回航海は全船帰還し成功。

しかし、この時もマラッカ海峡でポルトガル船を襲い、積荷を略奪している。

あくまで、 アジアの産物を取引する貿易会社であり、武力による土地奪取や植民地などは考えてもいなか ったらしいが、私掠船(しりゃくせん・Privateer)行為はイングランドのお家芸 ?

1604年 第2回航海出航。

最初の10年の利益率は155%。

少なくとも イングランドにおいては、15年はイギリス東インド会社の独占事業 であったそうだ。

1623年、アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件

モルッカ諸島アンボイナ島にある イギリス東インド会社商館で、職員全員がオランダ東インド会社の軍隊により拷問の上に虐殺された。

※ アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)については以下で書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

共に海賊行為でのし上がった両国であるが、残虐さではネーデルランドの方が上回っていた?

共に海賊行為でのし上がった両国であるが、残虐さではネーデルランドの方が上回っていた?

これにより イングランドはインドネシアから撤退 する事になり インドネシアはネーデルランドの一強独裁に入る。

ところで、 航海は季節風を利用して行われていたので、アジアに東回りで向かう船はその出航も帰還もほぼ同時 になる。

それ故、仕入れ価格の競争と高騰が起きる。 国に帰ってからは市場に同じ商品が出回るので価格も思っていたよりも上がらないと言う問題に直面する。

そこでネーデルランドでは、商社が連合して一つの会社となりオランダ東インド会社を設立した。

こちらも認可された勅許会社であるが、こちらの場合21年間の独占だったらしい。

イングランドとの違いは彼らに与えられた認可が軍隊の組織、要塞の建設。条約の直接の締結などほぼ国がすべき事まで含まれていた事

だ。

イングランドとの違いは彼らに与えられた認可が軍隊の組織、要塞の建設。条約の直接の締結などほぼ国がすべき事まで含まれていた事

だ。

1604年 第2回航海出航。

最初の10年の利益率は155%。

少なくとも イングランドにおいては、15年はイギリス東インド会社の独占事業 であったそうだ。

1623年、アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)事件

モルッカ諸島アンボイナ島にある イギリス東インド会社商館で、職員全員がオランダ東インド会社の軍隊により拷問の上に虐殺された。

※ アンボイナ虐殺(Amboyna massacre)については以下で書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

これにより イングランドはインドネシアから撤退 する事になり インドネシアはネーデルランドの一強独裁に入る。

ところで、 航海は季節風を利用して行われていたので、アジアに東回りで向かう船はその出航も帰還もほぼ同時 になる。

それ故、仕入れ価格の競争と高騰が起きる。 国に帰ってからは市場に同じ商品が出回るので価格も思っていたよりも上がらないと言う問題に直面する。

そこでネーデルランドでは、商社が連合して一つの会社となりオランダ東インド会社を設立した。

こちらも認可された勅許会社であるが、こちらの場合21年間の独占だったらしい。

両会社の会計問題

当時の航海は命懸けとは言え、特にネーデルランドよりも 当初のイングランドの航海技術は劣っていたから船の数も帰還率も違った 。

※ 1世紀後には両者の海軍力は逆転する。

そもそも、当時の航海では安全の為に3~4隻の船で船団を組まなければならなかった。

しかも船が東インドを往復するには季節風が関係するので1年半くらいかかる。その間の船員や医師など人件費や食料代もかかる。

船が戻らなければ(沈没)もうけは無いのだから、その船に投資した出資者の利益は無になる。

東インドへの交易は、すぐに資金回収できない投資。しかもギャンブル性も強い。

儲け率も高いがどこの国も参入できた事業ではなかった 。

当時の航海は命懸けとは言え、特にネーデルランドよりも 当初のイングランドの航海技術は劣っていたから船の数も帰還率も違った 。

※ 1世紀後には両者の海軍力は逆転する。

そもそも、当時の航海では安全の為に3~4隻の船で船団を組まなければならなかった。

しかも船が東インドを往復するには季節風が関係するので1年半くらいかかる。その間の船員や医師など人件費や食料代もかかる。

船が戻らなければ(沈没)もうけは無いのだから、その船に投資した出資者の利益は無になる。

東インドへの交易は、すぐに資金回収できない投資。しかもギャンブル性も強い。

儲け率も高いがどこの国も参入できた事業ではなかった 。

一方、最初から合同の会社組織として設立したネーデルランドの方は相当な資金をかき集める必要があったが、仮に船が沈んでも会社全体で利益が出ていれば全損と言う事は無かったはずだ。

実際、当初はすごく儲かっていた。

ただ、 オランダ東インド会社の方は秩序だった会計監査や、株主への情報開示が行われなかったらしく、当時の配当が幾ら出されていたかの資料もないらしい 。

イングランド方は17世紀中頃にはちゃんとした会計監査や、株主への情報開示が行われ、株主総会のようなものも開かれていた事が解っている。

※ この頃は海軍力も上がっている。

世界初の株主総会を開いたのはイギリス東インド会社(EIC) なのだそう。

つまり、 後々にしても、しっかり会計情報が残っているのはイングランドの方 らしい。

17世紀初頭のチューリップのデリバティブ(金融派生商品)やコール・オプション(Call Option)を考えると、ネーデルランドも会計のシステムはかなり進んでいたはずなのだが・・。

※ 以前、チューリップのデリバティブの事を書いています。

リンク チューリップ狂騒曲

因みに、 イギリス東インド会社(EIC)がちゃんとした会計監査を出すに至った理由は、社員や船員の私貿易が過ぎて会社の儲けが出なくなってきたから らしい。

これはオランダ東インド会社(VOC)も同じ問題を抱えていた。

昔から、 多少の小遣い程度に船員らの私貿易は認めていたが、私貿易が度が過ぎる事態となり会社の経営が圧迫されるに至ったらしい。

実際、当初はすごく儲かっていた。

ただ、 オランダ東インド会社の方は秩序だった会計監査や、株主への情報開示が行われなかったらしく、当時の配当が幾ら出されていたかの資料もないらしい 。

イングランド方は17世紀中頃にはちゃんとした会計監査や、株主への情報開示が行われ、株主総会のようなものも開かれていた事が解っている。

※ この頃は海軍力も上がっている。

世界初の株主総会を開いたのはイギリス東インド会社(EIC) なのだそう。

つまり、 後々にしても、しっかり会計情報が残っているのはイングランドの方 らしい。

17世紀初頭のチューリップのデリバティブ(金融派生商品)やコール・オプション(Call Option)を考えると、ネーデルランドも会計のシステムはかなり進んでいたはずなのだが・・。

※ 以前、チューリップのデリバティブの事を書いています。

リンク チューリップ狂騒曲

因みに、 イギリス東インド会社(EIC)がちゃんとした会計監査を出すに至った理由は、社員や船員の私貿易が過ぎて会社の儲けが出なくなってきたから らしい。

これはオランダ東インド会社(VOC)も同じ問題を抱えていた。

昔から、 多少の小遣い程度に船員らの私貿易は認めていたが、私貿易が度が過ぎる事態となり会社の経営が圧迫されるに至ったらしい。

1661年レヴァント海域貿易イングランド商人会(the Company of Merchants of England trading to the Seas of the Levant.)」設立 。チャールズ2世の勅許状により、法律制定権を持つ政治組織となった時以降?

イングランドの方は年金制度を導入して私貿易をさせないような契約やシステムを作っている。

一方、ネーデルランドの方は?

会社組織として軍隊まで保持していたネーデルランドの方は、より会計が複雑だったのは確か。

こちらも 17世紀末から18世紀、VOCの売り上げは落ちて行く。比例して私貿易は増えて行ったと思われる。

売り上げ低迷は度重なる国の戦争のつけだと言うが、具体的にはわからない。

ただ、アムステルダム銀行からの借り入れが増大して行ったのは確かだ 。

儲けがマイナスでも経費節減もしなかったのかもしれないね。

また、会社よりも自分の儲けを優先する社員ばかりだった?

結局、何の対策もされなかったのかもしれない。

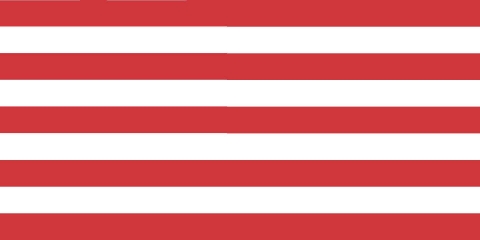

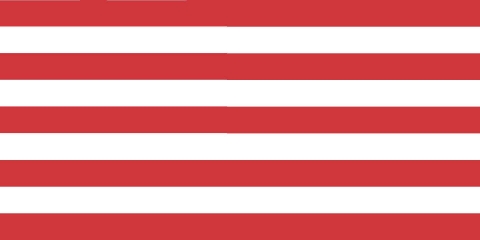

イギリス東インド会社の旗とセント・ジョージズ・クロス

オランダ東インド会社のロゴは有名であるが、イギリス東インド会社は?

イギリス東インド会社にロゴは無かったが、彼らが船につけていた旗の紋章 は以下である。

1685年頃 東インド会社の船を描いた2枚の旗

ウィリアム3世時代の東インド会社の船で、それぞれの旗には異なる紅白の数の縞模様が描かれている。

カントン(canton)部の国旗

1 セント・ジョージズ・クロス(Saint George's Cross) 16世紀 (イングランドとウェールズ)

(聖 ゲオルギウス十字)

セント・ジョージ(Saint George)はキリスト教の聖人 聖ゲオルギウス( Sanctus Georgius)の事 です。

※ キリスト教関連はラテン語読みするのが一般ですが、ここはイングランドですからね。

軍人の守護聖人である聖 ゲオルギウスと言えば、竜(ドラゴン)退治から竜のがシンボルの気きする。

赤い十字のこの紋章はここで生まれたと思われる。

リンク ロンドン(London) 8 (シティの紋章)

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

リンク ロンドン(London) 9 (テンプル教会 1)

リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)

2 セント・アンデレ・クロス(St. Andrew's Cross) 16世紀 (スコットランド)

実はこの原因を作ったのは日本政府(江戸幕府)

旗に描かれた セント・ジョージズ・クロスが、日本が禁じたキリスト教の象徴である十字架と認識された 為、会社による旗の使用を禁止するよう要請。

十字架はキリスト教の象徴ではなくイングランドの象徴であると主張したが日本は聞き入れなかった。

1673年、会社が日本との貿易を再開しようとした際にセント・ジョージズ・クロスを外したらしい。

イギリス東インド会社の旗とセント・ジョージズ・クロス

オランダ東インド会社のロゴは有名であるが、イギリス東インド会社は?

イギリス東インド会社にロゴは無かったが、彼らが船につけていた旗の紋章 は以下である。

1685年頃 東インド会社の船を描いた2枚の旗

ウィリアム3世時代の東インド会社の船で、それぞれの旗には異なる紅白の数の縞模様が描かれている。

当初は 赤と白の縞模様の旗で、カントン(canton)にはイングランド国旗が掲げられていた

。

※ 旗におけるカントンは左上部の四角い部分。

国旗の部分は国の発展に伴いグレートブリテン国旗、そして連合王国国旗に置き換えらていく。

そこには例外もあったが・・。

下のカントンは設立時のイングランド国旗が使われている。

セント・ジョージズ・クロス(Saint George's Cross)

※ 旗におけるカントンは左上部の四角い部分。

国旗の部分は国の発展に伴いグレートブリテン国旗、そして連合王国国旗に置き換えらていく。

そこには例外もあったが・・。

下のカントンは設立時のイングランド国旗が使われている。

セント・ジョージズ・クロス(Saint George's Cross)

カントン(canton)部の国旗

1 セント・ジョージズ・クロス(Saint George's Cross) 16世紀 (イングランドとウェールズ)

(聖 ゲオルギウス十字)

セント・ジョージ(Saint George)はキリスト教の聖人 聖ゲオルギウス( Sanctus Georgius)の事 です。

※ キリスト教関連はラテン語読みするのが一般ですが、ここはイングランドですからね。

軍人の守護聖人である聖 ゲオルギウスと言えば、竜(ドラゴン)退治から竜のがシンボルの気きする。

赤い十字のこの紋章はここで生まれたと思われる。

シティ・オブ・ロンドン (City of London)のルーツがテンプル教会(Temple Church)、ひいてはテンプル騎士修道会(Knights Templar)から始まっている

からだ。

以前詳しく紹介していますが、テンプル騎士団はシトー会系の修道士。

白装束はシトー会の衣、白に赤い十字でテンプル騎士団を示している 。

以前詳しく紹介していますが、テンプル騎士団はシトー会系の修道士。

白装束はシトー会の衣、白に赤い十字でテンプル騎士団を示している 。

以前「シティの紋章」の所では、ゲオルギウスの血を表した赤の十字。と解説を付けだが、 そもそも白地に赤い十字はテンプル騎士団の意匠 である。

赤い十字は、第1回十字軍募集の時に配られた十字章(ワッペン)のマークに由来して、テンプル騎士団は使用していたと思われる。

以前「シティの紋章」の所では、ゲオルギウスの血を表した赤の十字。と解説を付けだが、 そもそも白地に赤い十字はテンプル騎士団の意匠 である。

赤い十字は、第1回十字軍募集の時に配られた十字章(ワッペン)のマークに由来して、テンプル騎士団は使用していたと思われる。

リンク ロンドン(London) 8 (シティの紋章)

リンク 騎士修道会 1 (テンプル(神殿) 騎士修道会)

リンク ロンドン(London) 9 (テンプル教会 1)

リンク ロンドン(London) 10 (テンプル教会 2 Banker)

2 セント・アンデレ・クロス(St. Andrew's Cross) 16世紀 (スコットランド)

(聖アンデレ十字)

キリストの十二使徒の1人、聖アンデレ(Sanctus Andreas)。

キリストの十二使徒の1人、聖アンデレ(Sanctus Andreas)。

彼はX字型の十字架で処刑された事でそれがシンボルとなった。

3 セント・パトリック・クロス(St. Patrick's Cross) (アイルランド)

(聖パトリキウス十字)

聖パトリキウス(Sanctus Patricius)はアイルランドにキリスト教を広めた修道士であり、アイルランドの守護聖人である。

でも、 本来、聖パトリキウスのシンボルは三つ葉のシャムロック(shamrock)。

なぜ赤のXクロスが使用されたのかは不明。

3 セント・パトリック・クロス(St. Patrick's Cross) (アイルランド)

(聖パトリキウス十字)

聖パトリキウス(Sanctus Patricius)はアイルランドにキリスト教を広めた修道士であり、アイルランドの守護聖人である。

でも、 本来、聖パトリキウスのシンボルは三つ葉のシャムロック(shamrock)。

なぜ赤のXクロスが使用されたのかは不明。

それにしてもどこも地域の守護聖人のシンボルが市の紋章に使われているようですね

4 グレートブリテンの旗Great Britain flag) 1707年 (グレートブリテン王国)

イングランド王国とスコットランド王国が合併

1801年の英国の合同旗

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 の旗

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland flag

グレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)の旗にアイルランドのセント・パトリック・クロスが合体。

例外・・極東貿易専用旗

それにしてもどこも地域の守護聖人のシンボルが市の紋章に使われているようですね

4 グレートブリテンの旗Great Britain flag) 1707年 (グレートブリテン王国)

イングランド王国とスコットランド王国が合併

1707年合同法によりイングランド王国(ウェールズを含む)とスコットランド王国が合併してできた王国がグレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)。

グレートブリテン島全体の支配を示すもので、国旗はそれらが集合されて造られた

。

1801年の英国の合同旗

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国 の旗

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland flag

グレート・ブリテン王国(Kingdom of Great Britain)の旗にアイルランドのセント・パトリック・クロスが合体。

例外・・極東貿易専用旗

イングランド国旗の セント・ジョージズ・クロス(Saint George's Cross)がトラブルとなり、地域限定で極東貿易のみカントンから国旗が外され、赤白の縞模様だけの旗が生まれた。

実はこの原因を作ったのは日本政府(江戸幕府)

旗に描かれた セント・ジョージズ・クロスが、日本が禁じたキリスト教の象徴である十字架と認識された 為、会社による旗の使用を禁止するよう要請。

十字架はキリスト教の象徴ではなくイングランドの象徴であると主張したが日本は聞き入れなかった。

1673年、会社が日本との貿易を再開しようとした際にセント・ジョージズ・クロスを外したらしい。

活動拠点の変更

1602年にはジャワ島のバンテン進出。

1613年には、日本の平戸に商館を設置。

オランダの後追いで進出している事から東南アジアにおける貿易をめぐって、イギリス東インド会社(EIC)は、オランダ東インド会社(VOC)と衝突して行く事になる 。

1613年には、日本の平戸に商館を設置。

オランダの後追いで進出している事から東南アジアにおける貿易をめぐって、イギリス東インド会社(EIC)は、オランダ東インド会社(VOC)と衝突して行く事になる 。

1616年頃は互いの船が顏を合わせれば砲火を交える状態 。

※ この時のオランダ東インド会社の事務総長に悪名高いヤン・ピーテルスゾーン・クーン(Jan Pieterszoon Coen)(1587年~1629年)がいた。

1619年、欧州でイングランドとネーデルランドとの間で協定が結ばれた。オランダ議会としては、イングランドとの戦争は避けたかったから だ

価格においては競争はせず共同で購入。買い付けた品は半分に分ける。

但し、スパイス・ハーブに関しては、オランダ東インド会社の既得権を優先し3分の2がオランダ。残り3分の1がイギリス東インド会社の取り分とする。

土地に関しては、今後占有した土地は等分とする。

また、戦争に関しては両国から4人ずつ委員を出して防衛会議を開く事 。と言う取り決めもできた。

しかし、 本国でできたこの協定に現地のクーンは納得しなかった。

クーンはこの時、第4代提督(1619年~1623年)に就任していた。

クーンはことごとく協定を無視して行く 。

防衛会議でバンダ諸島住民の 討伐決議が否決されたのにクーンはオランダ艦隊を勝手に出して1621年のバンダ虐殺(Banda massacre)を指揮 した。

※ 「アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)」クーンの所で書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

その後、 1623年のアンボイナ虐殺(Amboyna massacre)ではアンボイナ島にあるイギリス東インド会社商館で、職員全員がVOCの軍隊により拷問の上に虐殺されると言う残忍な事件が起きた。

企てたクーンはこれで失脚するが、イングランドのショックは大きかった。

クーンに関わりたくなかった。と言うのが本音だったかもしれない。

すでにアンボイナ事件前から、イングランドは東南アジアでの活動を縮小していたと言うが、 東南アジア地域から撤退。以降、イギリス東インド会社の主な活動拠点は、インド亜大陸とイラン(サファヴィー朝)へ移って行く 。

1616年頃は互いの船が顏を合わせれば砲火を交える状態 。

※ この時のオランダ東インド会社の事務総長に悪名高いヤン・ピーテルスゾーン・クーン(Jan Pieterszoon Coen)(1587年~1629年)がいた。

1619年、欧州でイングランドとネーデルランドとの間で協定が結ばれた。オランダ議会としては、イングランドとの戦争は避けたかったから だ

価格においては競争はせず共同で購入。買い付けた品は半分に分ける。

但し、スパイス・ハーブに関しては、オランダ東インド会社の既得権を優先し3分の2がオランダ。残り3分の1がイギリス東インド会社の取り分とする。

土地に関しては、今後占有した土地は等分とする。

また、戦争に関しては両国から4人ずつ委員を出して防衛会議を開く事 。と言う取り決めもできた。

しかし、 本国でできたこの協定に現地のクーンは納得しなかった。

クーンはこの時、第4代提督(1619年~1623年)に就任していた。

クーンはことごとく協定を無視して行く 。

防衛会議でバンダ諸島住民の 討伐決議が否決されたのにクーンはオランダ艦隊を勝手に出して1621年のバンダ虐殺(Banda massacre)を指揮 した。

※ 「アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)」クーンの所で書いてます。

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

その後、 1623年のアンボイナ虐殺(Amboyna massacre)ではアンボイナ島にあるイギリス東インド会社商館で、職員全員がVOCの軍隊により拷問の上に虐殺されると言う残忍な事件が起きた。

企てたクーンはこれで失脚するが、イングランドのショックは大きかった。

クーンに関わりたくなかった。と言うのが本音だったかもしれない。

すでにアンボイナ事件前から、イングランドは東南アジアでの活動を縮小していたと言うが、 東南アジア地域から撤退。以降、イギリス東インド会社の主な活動拠点は、インド亜大陸とイラン(サファヴィー朝)へ移って行く 。

イギリス東インド会社の成功はそれからなのである。

つづく

Back number

リンク イングランド国教会と三王国の統合 2 ピューリタン革命から王政復古

リンク イングランド国教会と三王国の統合 1 ジェームズ1世

アジアと欧州を結ぶ交易路 26 イギリス東インド会社(前編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 25 ケープ植民地 オランダ東インド会社(後編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-2 オランダ東インド会社(中編)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 24 2-1 オランダ東インド会社(前編)

リンク チューリップ狂騒曲

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 23 新教(プロテスタント)の国の台頭

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 22 太陽の沈まぬ国の攻防

リンク 大航海時代の静物画

リンク 焼物史 土器から青磁まで

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 21 東洋の白い金(磁器)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 20 パナマ運河(Panama Canal)

リンク マゼラン隊の世界周航とオーサグラフ世界地図

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 19 新大陸の文明とコンキスタドール(Conquistador)

リンク コロンブスとアメリゴベスプッチの新世界(New world)

リンク 新大陸の謎の文化 地上絵(geoglyphs)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 18 香辛料トレード(trade)の歴史

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 17 大航海時代の帆船とジェノバの商人

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 16 イザベラ女王とコロンブス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 15 大航海時代の道を開いたポルトガル

リンク 海洋共和国番外 ガレー船(galley)と海賊と海戦

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 14 海洋共和国 3 法王庁海軍率いる共和国軍vsイスラム海賊

リンク 聖人と異端と殉教と殉教者記念堂サン・ピエトロ大聖堂

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 13 海洋共和国 2 ヴェネツィア(Venezia)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 12 海洋共和国 1(Ragusa & Genoa)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 11 ローマ帝国の終焉とイスラム海賊

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 10 ローマ帝国を衰退させたパンデミック

リンク ローマ帝国とキリスト教の伝播 (キリスト教とは)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 9 帝政ローマの交易

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 8 市民権とローマ帝国の制海権

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 7 都市国家ローマ の成立ち+カンパニア地方

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 6 コインの登場と港湾都市エフェソス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 5 ソグド人の交易路(Silk Road)

リンク クムラン洞窟と死海文書 & マサダ要塞(要塞)

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 4 シナイ半島と聖書のパレスチナ

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 3 海のシルクロード

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 2 アレクサンドロス王とペルセポリス

リンク アジアと欧州を結ぶ交易路 1 砂漠のベドウィンと海のベドウィン

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[歴史の旅] カテゴリの最新記事

-

イングランド国教会と三王国の統合3 名誉… 2025年11月11日

-

イングランド国教会と三王国の統合 2 ピ… 2025年09月28日

-

イングランド国教会と三王国の統合 1 ジ… 2025年07月28日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.