全2456件 (2456件中 1-50件目)

-

里山の傾斜木伐倒開始

隣地に人家がある里山のニセアカシア(マメ科:トゲナシハリエンジュ)の伐倒を始めました。今年初め頃キヅタの株元を切断していたのですが、今日見ると数本のニセアカシアが傾き始めていました。根っ子も既に地面から浮き上がっていました。もしかするとキヅタやアケビの蔓を切った事が裏目に出たのかも?伐り倒した時、反対方向にあった木の枝を何かの蔓が揺すって居ました。倒れるのは時間の問題ですが、人家方向には傾いていなかったので、私の腕でも安全に伐り倒せると判断しました。鋸が受け口側に届く前にメキメキと音を立て、倒れ始めましたがこの通り心材が腐って居ました。本日は生木二本と枯れ木一本の計三本伐倒出来ました。

2025.11.26

コメント(0)

-

里山の倒木かかり木処理

里山の倒木かかり木を引き倒しました。今年の夏キヅタ(冬蔦)に絡まれ倒れかかったニセアカシアの蔦を株元で切断していましたが、近くにハチの巣が有ったので今日まで放置してたのです。放置していた間にキヅタは乾燥し葉を全て落としていました。切断中(捕りついた蔦とニセアカシアの外皮を剝すと中身は細いですね)切断終了しましたが、元々かかり木なのでこれ以上は倒れてくれません。株元を持ち上げ手前に引き出し始めましたがキヅタの枝があちらこちらに引っかかり引き出せません。少しずつ枯れ枝を切り放しながら引き出し始めました。引き出し完了です。大木になる前に光合成を奪われ枯れてしまったようです。乾燥していた事も有り、高さ約8mのニセアカシアは一人力で何とか処理できました。

2025.11.23

コメント(0)

-

タマネギの苗(晩生)を植えました

タマネギの苗(晩生白200・赤100本)を植え終わりました。昨年は苗の購入が遅過ぎ100本しか植えられなかったので、今年は早目に種苗店に購入予約していたものです。今年もツワブキが咲き始めましたが、ヒガンバナ同様いつもの年より2週間ほど遅れているようです。整骨院からの帰り道、少しコースを変えてみました。赤信号で止まった時に視界に入ったこのクズの姿を見て象さん象さんお鼻が長いのね なんて歌が思い浮かびました。

2025.11.17

コメント(0)

-

門扉にコガネグモ

我が家の門扉に一晩で黄金蜘蛛が巣を作りました。多分前の日に家内が芝刈りしたので巣を破壊されたのでしょう。因みに我が家では在来蜘蛛は皆益虫と信じているので、邪魔な巣は払っても、無益な殺生はしないというご都合主義です。その考えを知ってか知らずか、ベランダから見える木々には、この秋蜘蛛の巣が過密状態で朝日に輝いている状況です。コガネグモは、クモ目コガネグモ科に属するクモである。学名: Argiope amoena、サンバソウグモ、ヨロブリグモとも呼ぶ。地方によりジョロウグモとも呼ばれるが、コガネグモとジョロウグモは別種である。 ウィキペディアだそうです。和名の黄金蜘蛛は、その外見(黄色と黒の縞模様が黄金のように見えること)に由来するとされていますが、誰が名付け親かは不明です。先程AIさんに尋ねると、「黄金蜘蛛が沢山居る家には黄金が溜まるなどと言う言い伝えは、明確な文献は見当たりませんが、蜘蛛が一般的に縁起物とされていることや、「金色」が持つ繁栄のイメージから、そうした解釈や地域的な迷信として存在している可能性は十分にあります。」 だそうでしたが、AIさんの答えはどうやら朝令暮改のようにコロコロ変化する様だとは、留意すべきです。

2025.11.16

コメント(0)

-

門扉にコガネグモ

1行目:許可されていない属性を使用しています(タグ:"span")。我が家の門扉に一晩で黄金蜘蛛が巣を作りました。 が一行目でした。少し中身を削りFBに投稿しました。

2025.11.16

コメント(0)

-

一ヶ月ぶりにレンゲ舎訪問

先月3日以来一ヶ月ぶりにレンゲ舎へ行きました。レンゲは私が車を駐車しようとバックさせていると、いつものように元豚舎から現れお出迎えしてくれます。今日のお土産は落葉樹のエノキ&アカメガシワ&常緑樹枇杷の葉です。エノキの二又小枝が長過ぎて、山羊舎の床まで届いちゃったので今日は山羊舎の外に置き、レンゲが食べて居る間にお土産を運び終えました。今日は曇天無風湿度70%降水確率40%青草焼却処理には絶好の日和です。山羊舎周辺に生えていたレンゲが食べない草を乾燥したお土産の残骸二又小枝を燃材に、焼却しました。イヌコウジュ(犬香需シソ科:イヌコウジュ属一年草)毒にも薬にもならないけど、山羊達は誰も食べませんでした。食べない草を放置すれば食べる草が負けてしまいます。一年草なので地上部を刈り取り、種が落ちない内に昇天して貰います。オオオナモミ(大葈耳 キク科オナモミ属の一年草)引っ付き虫の実を日干しにすると蒼耳子(ソウジシ)という生薬になりますが、有毒成分カルボキシアトラクティロシドも含んでいます。山羊は葉を食べますが一応取り除きます。キンゴジカ(金午時花アオイ科:キンゴジカ属多年草)に人間やペットに対する毒性はないとされています。ただし、牧草地などでは家畜に毒性を示す可能性が示唆されており、接触する際には注意が必要です。 と書かれていてこれまで山羊達は口にしなかった草です。でも今日は二株程先端部に食べ痕を見つけちゃいました。スミレ&レンゲ姉妹が此処に来た時、ここはキンゴジカに占拠されていましたが、これ迄発見次第目の敵にしてきたお陰で、相当食べる草が増えたのです。一年草説も有りますが、ここではまるで木のような多年草です。太い茎はまるで私の親指程も有り、木の幹の様に丈夫です。多年草なので極力根っ子毎引抜いています。燃え易い柴とか枯草に点火し、その上に青草を置いて燃やします。青草を燃やすと白煙や青白い煙が出ますが、炎が燃え上がる事無く燃やせます。秋山さんが傍においてくれた水は最後まで要りませんでしたが、帰り際には念のため鉄板で蓋をしておきました。それで炭は余り残らず殆ど灰になるまで燃え尽きる筈です。そんな作業中レンゲは元豚舎で反芻しながら私の動きを観察したり、足元の丈高い草をかたずけられて歩き易くなったのか、近場のノイバラの新芽探しをしていました。帰り際、私の後ろにピッタリと・・・今日は何故か最後までしっかりと見送りしてくれました。

2025.11.05

コメント(0)

-

レンゲ舎へ行きました

先月3日以来一ヶ月ぶりにレンゲ舎へ行きました。レンゲは私が車を駐車しようとバックさせていると、いつものように元豚舎から現れお出迎えしてくれます。今日のお土産は落葉樹のエノキ&アカメガシワ&常緑樹枇杷の葉です。エノキの二又小枝が長過ぎて、山羊舎の床まで届いちゃったので今日は山羊舎の外に置き、レンゲが食べて居る間にお土産を運び終えました。今日は曇天無風湿度70%降水確率40%青草焼却処理には絶好の日和です。山羊舎周辺に生えていたレンゲが食べない草を乾燥したお土産の残骸二又小枝を燃材に、焼却しました。イヌコウジュ(犬香需シソ科:イヌコウジュ属一年草)毒にも薬にもならないけど、山羊達は誰も食べませんでした。食べない草を放置すれば食べる草が負けてしまいます。一年草なので地上部を刈り取り、種が落ちない内に昇天して貰います。オオオナモミ(大葈耳 キク科オナモミ属の一年草)引っ付き虫の実を日干しにすると蒼耳子(ソウジシ)という生薬になりますが、有毒成分カルボキシアトラクティロシドも含んでいます。山羊は葉を食べますが一応取り除きます。キンゴジカ(金午時花アオイ科:キンゴジカ属多年草)に人間やペットに対する毒性はないとされています。ただし、牧草地などでは家畜に毒性を示す可能性が示唆されており、接触する際には注意が必要です。 と書かれていてこれまで山羊達は口にしなかった草です。でも今日は二株程先端部に食べ痕を見つけちゃいました。スミレ&レンゲ姉妹が此処に来た時、ここはキンゴジカに占拠されていましたが、これ迄発見次第目の敵にしてきたお陰で、相当食べる草が増えたのです。一年草説も有りますが、ここではまるで木のような多年草です。太い茎はまるで私の親指程も有り、木の幹の様に丈夫です。多年草なので極力根っ子毎引抜いています。燃え易い柴とか枯草に点火し、その上に青草を置いて燃やします。青草を燃やすと白煙や青白い煙が出ますが、炎が燃え上がる事無く燃やせます。秋山さんが傍においてくれた水は最後まで要りませんでしたが、帰り際には念のため鉄板で蓋をしておきました。それで炭は余り残らず殆ど灰になるまで燃え尽きる筈です。そんな作業中レンゲは元豚舎で反芻しながら私の動きを観察したり、足元の丈高い草をかたずけられて歩き易くなったのか、近場のノイバラの新芽探しをしていました。帰り際、私の後ろにピッタリと・・・今日は何故か最後までしっかりと見送りしてくれました。

2025.11.05

コメント(0)

-

瀬戸内海でカジキマグロ

瀬戸内海のど真ん中燧灘ひうちなだで、今朝カジキマグロが一匹水揚げされました。私はてっきり太平洋の暖かい海でしか獲れないお魚だと思っていました。お隣の高知県はカジキマグロの水揚げ高が恐らく宮城県に次ぐ二位くらいを占めている筈ですが、愛媛県では獲れてもごく僅かでした。(平成28年0t)そのカジキが一匹地元漁師さんの網にかかり近所の魚市場に水揚げされ、その内の1/4匹が今朝早く我が家に届いたのです。大変有難い事に義兄が毎朝のように近所の魚屋さんから妹に現場中継のうえ、持参してくれているのです。恐らく温暖化の影響なのでしょうね。今夜食べたのは魚屋さんで刺身にして頂いたカジキはトロとは程遠いけれど味はそれなりに上等のサッパリ味でした。残りの切り身を見る限り大きな魚では無かったようです。(笑)代金は二つ併せて2,000円でした。

2025.10.25

コメント(0)

-

ニセアカシアに倒木問題があるってご存知でしょうか

ニセアカシアに倒木問題があるってご存知でしょうか里山で倒木の天辺にニセアカシアの葉っぱを発見しました。倒れた幹やその枝に這い上がったキヅタによって倒されたようですが、ニセアカシアという樹種そのものにも問題が有るようです。ニセアカシアは1年で2mと生長が早く、繁殖力も旺盛で巨木になりますが、20年生頃になると、根が傷つき、倒れ易くなるんだそうです。つまり倒木のリスクが元々高い樹種なのに常緑のキヅタが気根を樹皮に張り付けて這い上がり枝葉を拡げて圧し掛かったという訳です。林の中で巨木が一本倒れたら・・・下敷きになる木は勿論ですが、隣近所の木も巻き込んで倒すようです。此処では隣の二本が連鎖倒伏していました。でも倒木のリスクが高い樹種だなんて情報は植樹した時には、誰からも伝えられていなかったようです。荒れた土地の緑化や砂防を目的として、明治末期から戦後にかけて大規模な植林が行われたそうです。国立環境研究所により2002年3月に「日本の侵略的外来種ワースト100」~内植物認定は36種・・・樹木ではニセアカシア:マメ科とアカギの2種だけです~として認定公表されております。こんな倒れ易い木が、全国的に事も有ろうに砂防を目的として戦後大規模に植林されて居たとは・・・そんな事私はこれまでちっとも知りませんでした。

2025.10.23

コメント(0)

-

集団健康診査を受診しました

昨年は11月29日に受診した市の集団検診ですが、結果通知までに一ヶ月以上も要した事から、今年は少なくとも年内に結果を知ろうと思い、少し早めに申し込みし、(後期高齢者医療保険)健康診査を受診しました。受付開始8:30早々に会場に到着した事が良かったのか、小雨が降る中でしたが健診会場入り口真ん前にポッカリと駐車スペースが残っていました。余裕の一台ではなく、駐車スペースはあと数台分しかありません。昨年は受付開始時間より10分ほど遅く来場したため、道路を隔てた旧市役所前の広い駐車場に車を止める事になり、受付が行列待ちで、何より検査終了時刻が、今日より一時間以上遅い11時過ぎになるなど無駄な待ち時間が多かったのでした。検査内容は検尿・身長体重・血圧・採血等の他、腹部超音波・肺がんCT検診・大腸がん検診・胃がんバリウム検診・前立腺がん(血液)等々です。簡易人間ドックとの違いは心電図(希望せず)・胃カメラ・眼底検査・視力検査と検査終了後の昼食サービスが無い事程度でした。負担金は有難い事にこれで6,500円でした。

2025.10.22

コメント(0)

-

干し柿づくり

これまで猿柿(豆柿)だとばかり思っていた柿の木と同じ株元から出ている大きな幹に品種は解りませんが大きな渋柿が生り、色付き始めました。どうやら私が柿の木の幹の周囲に張り付いた大きなキヅタを今年株元で全て切り離し、繁茂していたキヅタを枯らした事で実が生り始めたようでした。その熟柿がボトボトと落ち始めたのです。そしてこれまでこの木の下では一度も見なかったイノシシが熟柿を探し歩いた形跡と、落ちた熟柿の形跡も有りました。そこで昨日採集コンテナを踏み台にし、高枝切バサミを精一杯伸ばして採れた柿の実です。今日テレビで早生品種刀根柿の皮を剥き、あんぽ柿を作って居ましたが、私は子供の頃に作り方を見ていた干し柿を作ります。その頃と違うのは、棕櫚の葉を柿の実に通し吊るしていたところをビニール紐で輪っかを作りT字の首にぶら下げた事と、皮むきした後熱湯消毒した事と、ゴシゴシ洗わず剥いた皮を捨てずに自然界の乳酸菌やら酵母菌やら酢酸菌やらが色々付着しているみたいなので近々採集できそうな猿柿と併せて柿酢でもできれば良いなと目論見、広口瓶に保存して居る事位です。

2025.10.19

コメント(2)

-

イノシシとノイバラの関係

山羊飼いをしていた頃、山羊を散歩させていた高台に生えていたノイバラと葛はもしかすると山羊の食害からお互いの葉を完全には食べられないための共生関係が、有るように見えていました。ノイバラは夏になると葛に覆われ被害者のようにも見えますが、葛に覆われていない柔らかい新芽は枝ごと山羊に食べられてしまいます。でも葛に覆われて居れば山羊は葛の葉を食べ、藪の中に有るノイバラの新芽には口が届きません。また、ノイバラのドームの天井部分は高過ぎて山羊の口は届かないので葛の葉も全滅はしませんし株元の芋は安全です。だから山羊飼いをしていた頃はイノシシもノイバラのドームに囲まれた葛の芋は掘れないからノイバラと葛の共生関係は確かなんだろうと考えて居たのでした。でも高台にイノシシは一度も来ていなかったのです。里山に来るとイノシシが居ました。ノイバラはクズだけでなくアケビとかサネカズラ・キカラスウリ・センニンソウ・オニドコロ等々様々な蔓に覆われ大きな藪になっています。しかもその藪を切り開くとノイバラの下にはイノシシが掘った大きな穴が開いていました。大きなイノシシが充分その中で横になれる大きさです。離れて見るとこんな薮の中です。雨も風も人目も充分防げそうです。

2025.10.16

コメント(3)

-

里山整備中

ここ数日は里山でノイバラや葛に覆われ、一歩も踏み込めなかった場所を切り開いています。ノイバラを覆い隠しているのはクズ・サネカズラ等の他ママコノシリヌグイによく似たイシミカワ(タデ科イヌタデ属のつる性の一年草などです。イシミカワには青い実、ママコノシリヌグイには黒い実が生るそうです。藪を切り開くとその中に倒木とイノシシが掘ったと思しき大きな穴があちらこちらに掘られていました。山羊飼いをしていた頃、ノイバラとクズは害獣からお互いの身を守る共生関係が成り立ちそうだと思っていましたが、イノシシには全く通じなかったようです。切り取ったノイバラやカズラ類クサギなどをイノシシが掘った穴の中に積み上げて埋めながら少しずつ藪を取り払っています。つまりこの下にも大きな穴が開いており、こうやって積み上げておけば落ち込まずに歩けます。

2025.10.12

コメント(0)

-

里山に居たアカテガニ

アカテガニ(赤手蟹・十脚目ベンケイガニ科<旧分類イワガニ科>IUCN(国際自然保護連合)環境省・愛媛県他でもレッドリストで「絶滅危惧Ⅱ類」海岸まで徒歩五分の我が家の庭で頻繁に姿を見せてくれるアカテガニが、里山の藪の中の倒木を鋸引きしてるとひょっこり倒木の穴から現れガサゴソと木の先端まで行きストップしました。そこから動こうとしなかったので、そのまま鋸引き継続⇒切り離しても逃げなかったので写真撮影しました。アカテガニの産卵は、主に夏の大潮の満月・新月の夜に行なわれるんだとか。森から海辺へ移動し、メスはお腹に抱えた卵から孵化した幼生を、体を震わせて海に放つんだそうですが、以前海沿いの堤防で山羊達の餌刈りを終え、車を走らせているとアカテガニの大群に出会った事が有りました。こちら手前が藪の中の切断した倒木とイノシシが掘った穴、更にその奥にも倒木が見えます。アカテガニの巣穴があった倒木の樹種は残っていた樹皮の様子からニセアカシアと推定しました。

2025.10.11

コメント(0)

-

サツマイモの葉っぱや葉柄も食べましょう

私は今年サツマイモを作っておりませんが、収穫シーズンたけなわのようですね。サツマイモや芋づるは、山羊達の好物ですが、獣医さんによれば芋づるも芋と同じく栄養価が高過ぎるので、鼓脹症になりかねず、一度に大量給餌は好ましくないそうです。(私は柵に吊るし山羊任せでした)それはそれとして「さつまいもの葉っぱや葉柄」が美味だとは意外と知られていないようです。芋づるの栄養価を検索すると食物繊維、ビタミン類(C、E、K、B6など)、ミネラル類(カリウム、カルシウム、鉄分など)、βカロテン、ポリフェノール、ルテインなどを豊富に含んでいるそうですから、美容や免疫力向上・健康維持等諸々にも役立つ筈です。サツマイモを作ってはいるけど「さつまいもの葉っぱや葉柄」を食べたご経験のない方は検索して頂けばレシピや動画も有りますので是非お試しください。なお、レシピとか高知市の日曜市などでは「サツマイモの芋づる」として表示されているようですが、正確には葉柄部分です。(山羊は芋蔓も全て好物)葉っぱや葉柄にはアクが有るので面倒でも調理前に葉柄の皮を剥いたり、茹でたりの下準備が美味しく食べるられるコツです。写真は20240821撮影、畑が狭く蔓返しの手間も省けそうなので、山羊舎の広場の柵に使っていたワイヤメッシュを利用していました。(最終的には背後のコンクリートにもう一枚ワイヤメッシュを斜めに立て掛けMに近いN型に育ちました)

2025.10.10

コメント(0)

-

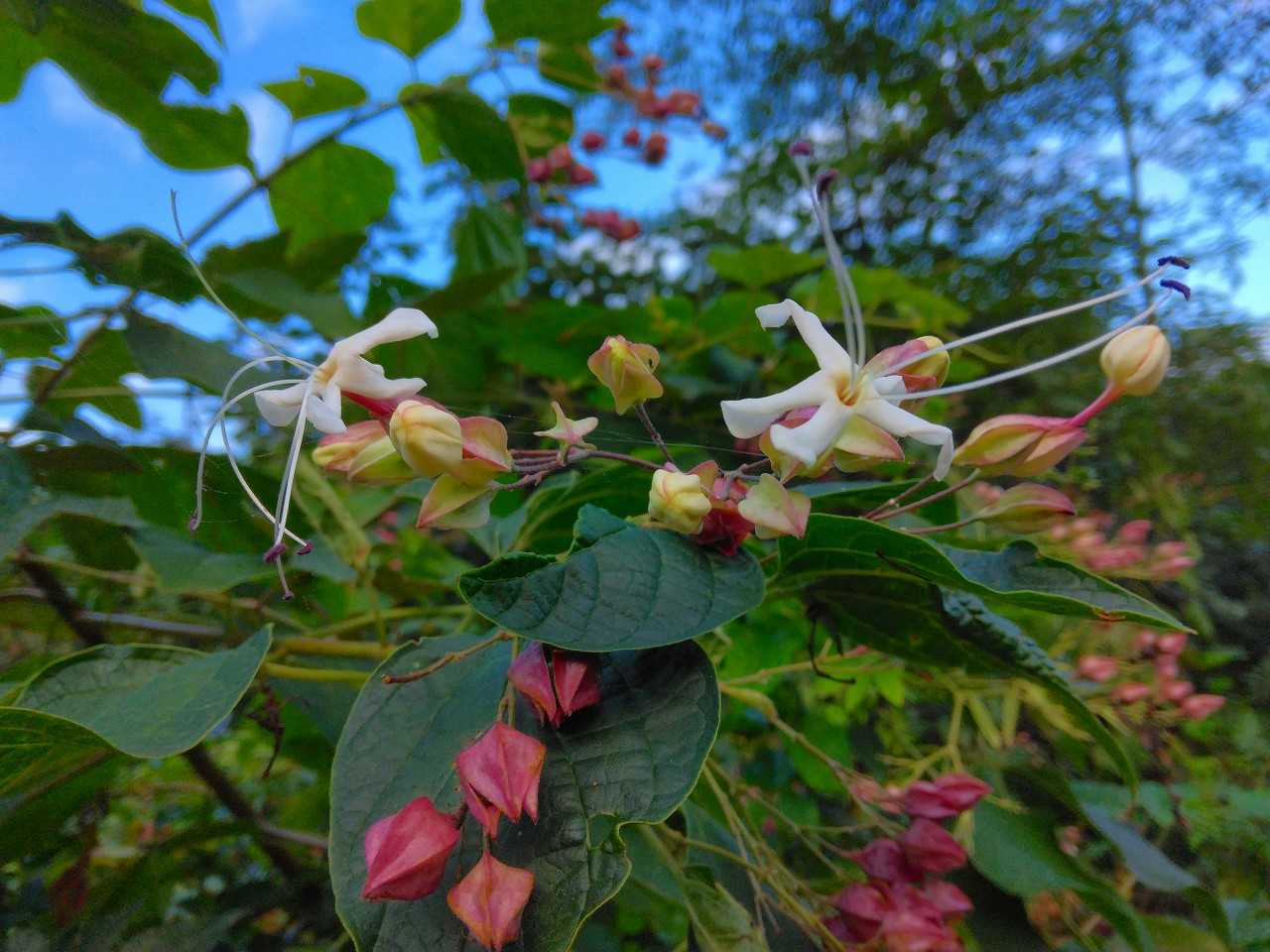

里山のクサギに花と実が

里山のクサギに花と実が一緒にできていました。雄しべが4本出ていますが雌しべはまだ見えません。他にこれから咲きそうな蕾もまだ少し残っていますから何とか受粉できるかも知れませんが、他の枝には既に青い実が顔を出し始めているようです。クサギ(臭木)シソ科クサギ属岡山県吉備中央町の郷土料理「くさぎ菜のかけめし」が、文化庁の「令和4年度食文化機運醸成事業 “100年フード”」の伝統部門に選ばれていましたが、他にも色々な食べ方が有るようです。関心が有る方はレシピを検索してお試しください。またクサギの煎じ液を害虫(主にカメムシ)の駆除に使う方法は、クサギから抽出した成分がカメムシを寄せ付けない忌避効果を持つというものです。直接的な殺虫効果はなく、カメムシが嫌がる匂いを利用します。水で薄めてスプレーボトルに入れ、カメムシがいる場所や近づけたくない場所に散布すると効果があるそうです。臭いカメムシがクサギの臭いを嫌がるなんて面白そうだけど、私には既に「えひめAI-2」という便利な特効液があります。花が終わると萼(がく)はこの通り濃い紅色、果実は藍色となり、この組み合わせもまた美しい色合いです。果実を利用して草木染めをすると、美しい青緑色に染まるそうです。(以下熊本大学薬学部薬用植物園植物データベースより抜粋)生薬名は臭梧桐(シュウゴトウ)とか臭梧桐根(シュウゴトウコン)と呼ばれ葉や根にトリテルペンやアントラキノンを含んでいるそうです。茎葉,根ともに降圧,鎮痛作用があり,リウマチ,半身不随,高血圧などに用いる.皮膚病,腫れ物,痔には生の葉の煎液で患部を洗う.和名の通り葉は異臭を有するが,若葉は灰汁抜きし水でさらして,お浸し,あえ物などの料理に山菜として食べることができる。

2025.10.08

コメント(0)

-

中秋の名月と山桃強剪定

山桃の木がこんなに丈高くなり、雨樋に落ち葉が詰まるので低くしました。今夜は旧暦8月15日 中秋の名月です。実際に月が最も丸くなる満月の瞬間は翌7日12時48分頃だそうです。明日の昼休み時間に晴れて居れば真上近くの空に白い満月が見えるかも知れませんね。おまけは今日昼前に近くに海辺で撮影した季節外れなのに先日来時々目にしていた二羽の浮浪鳥 多分マガモです。

2025.10.06

コメント(2)

-

二日続きの雨と激しい寒暖差・インフルエンザワクチン接種の件

長兄宅へ行く途中、堤防に居たのはコサギでした。小雨に濡れながら、滿汐で深くなった水面を見てたけど、目の前の水深はどう見たって君の足の長さでは足りないだろ?写真を撮り終え、車を進めると漸く上流に向けて飛び立ちましたが、この時期なら稲刈りを終えたばかりの田圃に行けば良いだろうに。なんて余計なお世話ですよねぇ・・・兄に今朝獲れたての魚を届けての帰り道、遠回りして田圃道を選びましたが、撮れた鳥はこのセグロセキレイ一羽切りでした。うーん雨が昨日から降り続いてたから、稲刈りは昨日から誰もしなかったという事か・・・自宅近くまで戻ると、アオサギさんが一羽寒そうに首を竦めて塞ぎこんでいました。今年は既に人のインフルエンザが流行期に入ったそうですが、寒暖差が大きい事がその原因とされているようです。因みに「今年度より、高齢者(公費対象者)へ市町村からの接種券郵送や通知などはされなくなり、接種希望者は各医院に配置している予診票に各自が記入提出し、接種を受けて下さい。」と変更されています。なお、ワクチン接種期間は10月1日から来年1月末まで、ワクチンの有効期間は接種二週間経過後から5か月間なので、早目の接種が推奨されているそうです。

2025.10.04

コメント(2)

-

秋ジャガ出島の発芽が出揃いました

9月19日に植えた秋ジャガ出島の種芋1kgの発芽が12日間で出揃いました。9月25日にはまだ蕾だった庭のヒガンバナが開花しました。今年は全国的にヒガンバナの開花が遅れているようですが、ヒガンバナが開花する時の条件を検索すると、開花の目安となる日平均気温は20~25℃なんだそうです。でも当西条市の平均気温が2日以上連続で25度未満になった日を気象庁の資料で確認すると、2023年以降は3年連続9月22日(2022092020210911)でした。記録していませんが昨年も一昨年もヒガンバナの開花はもう少し早く、彼岸前だった筈です。愛媛県は、気候変動による県内の環境の変化を調べようと、秋の彼岸の時期に見ごろを迎えるヒガンバナの分布状況などを把握する県民参加型の調査を今年から始めたそうですが、残念ながらヒガンバナは、気象庁が植物の開花などを記録するために長年、行ってきた「生物季節観測」の対象でしたが、観測対象の大幅な見直しで2020年を最後に廃止されていたのです。私は今年ヒガンバナ開花が遅れたのは気温以外にも例えば降雨量などの条件も有るように思えるのです。だってヒガンバナの太い茎の中は随分瑞々しいじゃありませんか。雨が降らなかったら柿や梨等の果物だって小粒になっちゃうじゃないですか。里山のヒガンバナ(撮影日20250929)

2025.09.30

コメント(0)

-

里山の倒木

完全に倒れて根っ子が一番上になったニセアカシアの大木です。倒れて根っ子近くの幹に縦割れが生じたようです。落下した枝の下敷きになり折れ曲がった低木のナンテン。かなり以前に折り重なって倒されたらしい複数の大木。同じく大木。大木を倒して、自分も枯死する場合も有りますが、中には一部生き残るキヅタも有るようです。里山の倒木の元凶は木に這い上がるフユヅタ(和名キヅタ)、ナツヅタ(別名アマヅラ)・クズ・サネカズラ・エビヅルその他の蔓植物だと存じます。しかし、この里山の倒木には倒木自身の特性も関係しているようです。この里山の倒木の樹種で大木は外来種のニセアカシア日本名ハリエンジュです。ニセアカシアの根は、地表近くの浅いところに発達し、腐朽し倒れやすくなるようです。かつてニセアカシアは根系支持力が高く、土壌の緊縛力が大きいと考えられていたらしく、砂防緑化の為に、日本中の急傾斜地などに植栽されたようです。しかしニセアカシアの特性は30年生程度になると活力が低下し、腐朽したり、もろくなってしまうため、台風や冠雪などにより「根返り」して倒れるものが多発し、倒れるときに地面に大きな穴を開けてしまう (経済産業省)らしいです。その事が知られるようになり、ニセアカシアは今では「要注意外来生物」に指定され、駆除・管理が必要な樹種に成り下がっています。他に多い倒木はハゼノキです。ハゼノキは倒れるより前に立ち枯れてしまいます。大木になるより先に絞殺されたり日光を遮られて光合成が出来なくなるのでしょうか。キヅタが幹回りを覆ってしまうと樹皮が腐食し易くなるのか、キヅタの蔓を剝すとハゼノキは腐った樹皮もくっ付けて剥がれます。樹皮を失えば、導管も失いますから栄養や水分を送れなくなり枯れます。(腐って倒れたハゼノキでも、心材は腐らないで残っているから心材の色(黄色)を観ればハゼノキと判定できます。)

2025.09.28

コメント(0)

-

里山にマムシ出現

マムシの冬眠開時期は主に11月以降で、気温が5度前後になる頃に開始するのだそうです。それなのに私が里山整備の一環で邪魔になった南天の倒木を二本程切り終えた時、このマムシは目の前の斜面にバサッとズリ落ちたままノソノソ動いていたのです。正に飛んで火に入る夏マムシでした。何か変だと思ってビクッと動きましたが、それで一巻の終わりでした。その間に南天を伐っていた鋸を柄の長い下刈り鎌に持ち替え、頭の下数cm、マムシの心臓が有る辺り(私の父親直伝の位置)を鎌の背で一撃しちゃったのがこの写真。 続いて南天の木の二又部分に挟みイノシシが作った獣道近くに張り付けたのがこの写真です。イノシシさんからこの春バレンタインデーに頂いたスミレンゲへの贈り物、この葛芋のお返しの心算です。

2025.09.27

コメント(0)

-

秋ジャ出島植え付け

8月下旬~9月上旬に植え付ける心算でし8月に種苗店に種芋を予約していましたが中々届かず、9月6日にようやく出島1kg届きましたの電話有り。その折、「少し涼しくなってから植えつけてください。それまでは種芋を涼しい部屋で保管下さい。」との事でした。この夏は梅雨明けが早く猛暑続きで昨夜初めて寝室の冷房を途中で切る事ができました。と言う訳で本日夕方しました。ようやく植え付け完了しました。

2025.09.19

コメント(2)

-

里山でキカラスウリに行く手を阻まれる

今日は三連休の後、いつも月木で予約していた整骨院へ行きました。やはりいつもと違い先客が多く、履き替え用の上履きスリッパが良く出ていました。その後金曜夜に抜けた差し歯とブリッジを持参し歯科医に通い、予約の隙間に割り込み成功。ドジャースとフィリーズの試合結果を見た後、里山整備に出掛け2時間ほど藪を切り開き汗を流しました。里山は長年人が入って居ないので人が通る道は壊れていますが、イノシシ等が通る所謂獣道が通っていますので、それを便利使いしながら藪を切り開いたり、立ち木に絡み付いたカズラ類を切り放している状況です。そうしていると、その先にこんな大きな実がぶら下がっていました。キカラスウリです。キカラスウリは多年草なのですが、冬季の蔓や葉は、枯れてしまうけれど、地下の塊根が残り、春になるとこの塊根から新しい蔓や葉が芽を出し、地上部が枯れることで冬を越します。 自然薯とか葛等と同様の冬越しのスタイルですから、冬季は立ち木の負担も軽くなります。常緑のキヅタ等とは違います。キカラスウリの下にも倒木が見えていましたが、取り敢えず今日の作業はここで打ち切り、以後は少し迂回して行こうと存じます。ひの先は薄暗いですが、倒木が沢山見えて居ますから、その原因となった蔓植物がある筈です。

2025.09.16

コメント(0)

-

皆既月食って撮り難いものですね

2025年9月8日午前2時32分頃ピタリと目覚めて、皆既月食を観ました。前の日から楽しみにして、早く寝てたのです。カメラ素人なので暗いと撮れません。動画を撮るのも中々難しかったのですが、何とか撮れた動画をPCに取り込み、近影が得意なスマフォで写し換えた画像です。皆既月食は肉眼で見るのが一番というのが私の印象です。こちらが前日夕方カメラで撮った普通の満月間近の月動画をPCに取り込みスマフォで写した昨夕出たばかりの月おまけは昨日長兄宅へ出向く途中の河原に居たハト野生のハトと色が違うのでよく見ると右足に足環がありました。収穫を終えた田圃には多分私としては今年初見のチュウサギが居ました。遠いですがチュウサギの群れです

2025.09.08

コメント(0)

-

台風一過

朝起きて新聞を取りに玄関を出ると、雨が止んでいました。テレビではアメダス画面が台風が通り過ぎた事を示していました。カーテンを開け裏庭の畑を見ると・・・アラーッ ゴーヤとキューリ の支柱がこちら側に倒れていました。因みにその向こう側に見えるムクナ豆の支柱は無事のように見えますが、これは無事とは言えません。何故なら最後に植えたムクナ豆は畝を越してキュウリに被さり、更に胡瓜の畝も越してゴーヤの支柱まで覆い被さっていたのです。蔓と根っ子が繋がって居ればこんな倒れ方はしない筈だったのですが・・・その後外に出て真横から見ると、上手い具合に全て弓なりになっていました。これならムクナ豆の蔓も切れておらず、無事です。つっかえ棒と支線張りで何とか3か所のワイヤメッシュ柵を立ち上げ出来ました。

2025.09.05

コメント(2)

-

1ケ月ぶりにレンゲ舎へ行きました

台風前日の雨の中を1ケ月ぶりにレンゲ舎へ行きました。駐車場に到着し、お土産の青草を下ろそうとしていると、音もなくレンゲさんが現れ、お迎えです。早速お土産のエノキ試食中です。飼料室にコンテナのお土産を搬入中、大人しくしてもらう為に持参した一把の葛の葉を食べるレンゲさん。雨が急に激しくなり、私の後追いを途中で止めて、元豚舎の軒下で雨宿り中のレンゲさんです。持参したお土産の青草類を小さく裁断し給餌しました。近頃レンゲさんは狭くて薄暗い山羊舎が、嫌なのかどうかは判りませんが、広い屋根の下で、掃除し易いコンクリート床があり、涼しい風が通り抜けるこの場所がお気に入りの様子です。レンゲさんさえそれが良いなら、飼い主の秋山舎長や私だってこの場所に餌箱を置く事に何ら異論はありません。激しい雨の合間に駐車場までお見送りに出てきたレンゲさん。「ではまたね」車のエンジン始動と同時にスタコラサッサと引き上げるレンゲさんでした。

2025.09.04

コメント(0)

-

ナナフシの不思議

里山整備中にナナフシに出会いました。スマフォで撮影したこの虫の名前を検索すると、「ナナフシモドキ」だそうです。ありゃま・・・ナナフシじゃなかったの?と「ナナフシとナナフシモドキの違い」で再度検索すると、「ナナフシ」と「ナナフシモドキ」の違いは、「ナナフシ」が「ナナフシモドキ」の通称なんだそうです。それではナナフシモドキの分類科目はと更に検索すると、ナナフシモドキの分類科目は、節足動物門>昆虫綱>ナナフシ目>ナナフシ科 です。だそうですからなんとも不思議な世界です。また「日本のナナフシ」によると日本には下記32種のナナフシが居るそうですが、中でもナナフシモドキが代表的な種のようです。『ナナナフシモドキ・コブナナフシ・オキナワトガリナナフシ・オキナワナナフシ・オオナナフシ・ヤマトナナフシ・アマミトガリナナフシ・ヤエヤマトガリナナフシ・ハチジョウトガリナナフシ・ヨナグニトガリナナフシ・ダイトウトガリナナフシ・ツダナナフシ・ヤエヤマツダナナフシ・トゲナナフシ・トゲナナフシモドキ・エダナナフシ・コウヤナナフシ・フナシエダナナフシ・クマモトナナフシ・ミヤコエダナナフシ・トカラエダナナフシ・アマミエダナナフシ・オキナワエダナナフシ・クメジマエダナナフシ・ヤエヤマエダナナフシ・ヨナグニエダナナフシ・オオガラエダナナフシ・ニホントビナナフシ・リュウキュウ(オオシマ)トビナナフシ・ヤスマツトビナナフシ・シラキトビナナフシ・タイワントビナナフシ』なおナナフシの生態等詳細はhttps://global.honda/jp/philanthropy/hondawoods/forest/activity/037/をご覧頂くと分かり易く紹介してくれていましたので、興味のある方はご覧ください。また、〇〇トビナナフシと呼ばれる種かありますが、翔(羽)は見えても小さく退化しているため飛べないそうです。

2025.09.02

コメント(0)

-

AIとハサミは使いよう

松江の花図鑑より拝借ハキダメギクの薬効を検索するとAIによる概要という表示が最初に有り、AI による概要『ハキダメギク(キク科の雑草)は、南アジアや東南アジアの伝統医学で、利尿、止血、解毒、抗菌作用を持つ薬草として利用されてきました。また、葉や茎を食べることで、皮膚の再生や血液循環の改善、抗酸化作用によるアンチエイジングや生活習慣病の予防効果が期待されています。薬効利尿・解毒作用::伝統的に利尿薬や解毒薬として利用されています。抗菌・止血作用::抗菌作用と止血作用もあるとされています。抗酸化作用::リグナン、エラジタンニン、フラボノイドといった成分が含まれており、これらの成分が活性酸素を除去し、生活習慣病や動脈硬化、糖尿病などの老化予防に役立つと考えられています。皮膚・循環器系への効果::皮膚細胞の再生を促進し、血液循環を改善する効果が期待されます。伝統的な利用法ベトナム::青汁にしたり、肉と一緒に炒めたり、スープに入れたりして食用とされます。中国::腸炎の治療に利用されました。インド::利尿薬として使われてきました。注意点ハキダメギクは世界保健機構(WTO)が「21世紀に残さなければならない重要な薬草リスト」に加えたと言われていますが、食用にする際は味にクセがあると感じる人もいるようです。妊娠中の女性は摂取を避けるべきとされています。その他和名は「掃き溜め菊」といい、道端や空き地など、掃き溜めのような場所で見られることから名付けられました。茎は赤みを帯び、葉は規則正しく互生します。夜には葉が閉じる就眠運動をします。』と書かれていましたが、何か変です。私の記憶に無かった情報ばかりでした。その記事の右側に『左近山雑草図鑑 アルツハイマーを抑制。アンチエイジング効果もある。抗菌鎮静解毒止血利尿の効果あり。』と張り付けられていたので、続いてそれをタッチすると・・・ツボクサとコミカンソウの特徴などを記した部分から引用された記事でした。⇒⇒⇒ハキダメギクについての記事はスクロールするとそのずっと上にあり、『熱帯アメリカが原産の一年草で、夏や秋に白い花を咲かせる。牧野富太郎博士により世田谷の掃きだめ(ゴミ溜め)で見つかったため、この名がついたと言われる。・・・以下略 ヤギは嫌うが、カメは食べるとの話もある。」と私の覚束無い記憶にも合致する記事が有りました。AIは便利だけどまだこんな単純ミスも平気でやっちゃう。 使い方次第で危険な刃物のハサミのような存在なのだと教わりました。

2025.09.01

コメント(0)

-

マッサージチェアに合皮を使うのは止めて欲しい

我が家には私が家を建てて少ししか経たない頃に買ったマッサージチェアと呼ばれる家電製品が居間の壁際にデンと居座り続けています。我が家では後期高齢者の私よりも、むしろ働き盛りの息子家族が、月に一度程度来た時に使います。このマッサージチェアを買った当時は面白がって良く座っていましたが、今は殆どその程度です。この器具に張られて居る素材は合成皮革なのですが、もう随分前から合成皮革がポロポロ崩れるのです。崩れても、何処も破れは無いし機械部分も全て動きます。明日は息子家族が来ます。そこで今日はこのポロポロ剥がれる黒い合成皮革の剥がれる部分を一気に剝すことに致しました。つまり化けの皮だけ剝して中身の布(化繊)だけにしようという事です。背もたれを倒すと壁紙や床に散らばったりくっついたりして掃除しても洗剤を使わないと汚れが落ちなくもなっていたのです。合成皮革の表面を全て剥がし、取り外せた背もたれ部分だけは洗濯もしました。合成皮革は背面から側面更に底面の見えない部分にまでキッチリと張られていましたが、合成皮革は経年劣化し易い素材のようです。そんな素材をメーカーさんは何故使っているのかと思ってけんさくしましたが、メーカーではなくAIが次のように答えてくれました。AI による概要マッサージチェアに合成皮革が使われるのは、コストが抑えられる上に、手入れがしやすく、デザイン性も高いためです。本革のような質感も再現されており、製品の耐久性や機能性、デザイン性を考慮した上で、マッサージチェアには合成皮革が適していると考えられています。そりゃまぁ本革よりも手入れはしやすいでしょうが、耐久性が機械本体の耐久性と合致して居なさ過ぎです。我が家では早々と家内作の布カバーを取り付けました。現在フジ医療器さん(我が家のメーカー)では本革製のチェアーも作られているそうですが、私はそんな高級感よりも機械と同程度の耐久性を真面目に追及して欲しい派です。耐久性で言えば本革よりも寧ろ化繊製品の方が優れているかもしれません。(但し直射日光が当たると経年劣化する洗濯バサミなんてオカシイと思う派です)ちなみに、この剥がし作業に私が使った道具はガムテープ・硬めのブラシ3種・スクレーパー・ステンレス製の大匙等でしたが、意外とスクレーパーや大匙が使い易かったです。勿論掃除機は剝した細片を吸い込ませるのに大活躍しました。更に剝した後の布~これって何度雑巾がけしても真っ黒になるんだよねー。

2025.08.23

コメント(0)

-

自宅前の小川に季節外れのマガモが二羽居ました

里山整備に出掛けようと、土手道に出る直前一時停止した時、ガードレールの隙間に季節外れのマガモが二羽泳いでいました。取り敢えずその場で数枚撮影後に、土手道に車を止めてガードレールの上から撮影し直しました。里山の藪でカズラ類を刈り取って居るとアシナガバチの巣がアケビの蔓と一緒に落ちてきました。まだ新しそうな巣ですが、よく見ると幼虫の姿が全くありません。つまり空き巣なのですが、まだ真夏なのでこれは異常です。恐らくアシナガバチの天敵のヒメスズメバチに襲われた巣のようです。尤ももしこれが空き巣で無かったら、巣の真下でカズラを切って居れば、即敵と見なされたでしょうから、こんな悠長な事はやれなかった筈です。

2025.08.22

コメント(0)

-

漸く雨

先日全方位の夕焼けの翌日の天気予報12~15時雨予報は90%でしたが、見事に外れ、その後夕方にかけて雨予報に変わりました。半信半疑のまま畑や花壇への水遣りを怠けたものの、やはり一滴も降らないままでした。ところが今日、晴天にわかにかき曇り、「今日の天気予報」をスマフォ検索した途端の予報一時間前に大粒の雨が降り始めました。大急ぎで洗濯物を取り込みましたが、激しい雷雨が2時間ほど続き、雨が止むと直ちに日が差し始めました。ありがたやありがたやまさに恵みの雨でした。早速里山に出掛け汗を流しました。里山の尾根筋にある立ち枯れの木(恐らくネズミサシの木)で、昨日と同じハシブトガラスがカアカア叫んでいました。その前の日はピーヒョロロローとトビが叫んでいた木です。まだ雨粒が残るこの葉をGoogle写真検索すると・・・なかなか納得できない「ヤツデ」だなんてお答えも有りましたがこの蔓草の蕾らしき画像で再度検索し直すも、カシュウドコロだとかキクバドコロだとかカエデドコロだとか色々答えが定まりません。取り敢えず今日のトコロは同定できないまま、蔓を切り離しましたがいずれそのうち同定したいと存じております。

2025.08.20

コメント(0)

-

久し振りに鳥撮りました

予約していた整骨院からの帰り、種物店に立ち寄り秋植え用ジャガイモ種(出島)を買いに立ち寄りましたが、まだ問屋に在庫なしとの事で、僅か1kgですが購入予約の後、田圃道を通りましたが鳥の姿は無く、道端に置かれたばかりと思しき田植え機の傍を通り、稲刈りを終えたばかりのコンバインを追い越して通り抜けるという例年では有り得ない光景に遭遇しました。序でで見られなかったならばと、久し振りに鳥見に干底の浜辺に立ち寄りました。この干潟に居た鳥は、ウミネコ・カワウ・ダイサギコサギダイサギウミネコトビカラストビおまけはタカサゴユリ

2025.08.18

コメント(0)

-

全方位の夕焼け

里山整備作業を終え、車に乗り込むと南の四国山地に入道雲が夕日に照らされ綺麗に輝いていました。我が家に到着し、海の方角東の空も夕焼けでした。北の方の雲もピンク色に染まっていました。先程まで居た西の空の夕焼けです。因みに全方位の夕焼けは夏場は空気中の水蒸気が多く見え易いのだそうですが、それにしては雨が降ってくれません。昨日は昼間の雷鳴だけで結局帰宅後花壇や畑に水やり、今日は遠雷さえ聞けずやはり水やり。でも明日の予報は午前中晴れ後12時頃から15時頃のそれぞれの1時間ごとに1mmずつの計4mmの予報で、その後は曇りだそうです。もしかすると全方位の夕焼けが有った翌日は全天候になるのかな???

2025.08.17

コメント(0)

-

バケツ稲出穂始まりました

バケツ稲本日開花が始まりました。昨日そろそろ出穂が始まる頃かとブログに書いた途端の本日開花してくれました。いつ種蒔きしたかも記録していませんが、湛水直播で中干しと言えるほど地面を乾燥させた事も無く、甘やかせて育てています。花が咲いた株数は二株、この左官用舟の両端近くの二本だけですが、右端の方はスマフォのシャッターに嫌われ、何度タッチしても撮れませんでした。

2025.08.15

コメント(0)

-

バケツ稲そろそろ出穂近いか

稲の越年草化を湧水の暖水に頼らず、水温の下がる天水ででもやれないかと、試し始めて4年目、今年はバケツを氷点下以下にはなり難いのではないかと思って入れていた天水池(一冬に数回薄氷が出来る)から引き揚げ、霜が降り難い庭木の隙間に引っ越しし、昨年収穫したバケツ稲四年目の種を育てています。(モミが混ざりいつの間にかうるち米なのかもち米なのかも判らなくなりました)その段階で、稲の生長点が生き残れる温度を求めて色々検索していたのですが、今のところヒントとして米の冷蔵温度の最低が0度という事を知りました。霜害避けに常緑樹(ナンテン・枇杷)の間狙い。真上は落葉樹のハナミズキ少し離れて斜めからもう少し離れて二階のベランダから>>>殆ど隠れてますね(笑)それはそれとしてコメ作り素人の消費者として今年の米価高騰の原因に関心をもち、年々酷くなる温暖化傾向等あれやこれや次の様な事を検索しながら遊んでいます。●中干しは田植え後1ヶ月を目安に、田面に軽く亀裂が入る程度まで5~7日間程度行い、根を強くする。(倒伏防止・無効分闕抑制)●【種まきから115~120日目頃】 田植えをしてから、早稲(わせ)では約50日、晩稲(おくて)では約80日後に穂が出る。これが出穂(しゅっすい)です。●出穂後 20 日間の平均気温が 25 度付近を越えると、一等米の比率が低下する傾向が見られるんだそうですね。白未熟粒については出穂後約 20 日間において日平均気温が 26 ~ 27℃以上 の場合に発生が増加し、胴割粒については出穂後 10 日間の最高気温が 32℃以上で発生が増加することから、出穂登熟期の高温が原因と考えられてるそうです。(https://www.maff.go.jp/kanto/seisan/nousan/suiden/attach/pdf/index-12.pdf)他より抜粋>>>この間の水温が上がり過ぎないよう日中の湛水を田圃内に滞水させないかけ流しとか夜間湛水等の出穂後の水管理が必要(地域によっては田植えの時期を遅らせる???)>>>出穂期から穂揃い期にかけては、稲が最も水を必要とする時期であり、深水管理を徹底し、水切れを起こさない>>>収穫の7~10日前(出穂後約30日)を目安に落水を開始米価高騰が問題化した2024年当西条市の平均気温を確認すると26度以上あった日数は7月で24日間(梅雨明けの7月17日以降は全日26℃以上、8月は29日間で9月21日まで続いていました。(気象庁過去の天気を検索)因みに開始以来初めて6月に梅雨明けとなった今年7月に、平均気温が26度未満だった日数は降雨のあった三日間だけでした。当地では現在稲の収穫作業中の田圃が見られる一方、一週間以内に田植えされたと思しき田圃も見られます。予約していた整骨院からの帰り道、田圃の傍を通ると、今年絶滅危惧種に匹敵するレベルと指摘されたスズメが数羽(10羽未満)たわわに実った田圃から飛び立ちました。

2025.08.14

コメント(0)

-

三連休中の雨と二番生りスイカの関係

このところの大雨で被害に遭われた方々に、先ずお見舞い申し上げます。当地では先月一ヶ月間に降った雨は56.5mmでした。8月は7日と10・11日の三日間で64.5mm降りました。今日も雨予報は有りましたが、雲だけが通り過ぎました。先日発見した二番生りのスイカが二つワイヤメッシュにぶら下がっていたので、今日は大きくなって蔓が千切れて落ちないよう、支えの板を取り付け、カラスに見えないよう包み隠しました。もう一個こちら側にぶら下がっていたスイカはぶら下がっていた場所から消えていました。下を見ると地面スレスレまで落ちていたので下敷きをしておきました。雨で成長が早くなり、同じ位置ではぶら下がれなくなったようですが、蔓も切れず、落ちた衝撃で割れもせずに無事だったので運が良いスイカです。その後、里芋とムクナ豆の間に生えていた草を秋植えのジャガイモ用に少し抜きました。連休中に降った雨で地面が柔らかくなり、草は抜き易くなっていました。抜いた草の一部ですが、残りは里芋の株元に手前に積み上げました。この草はまた明日にでも里芋の奥側に積み上げます。里芋の畝の隣に植えた一株のスイカの蔓が伸びて草叢の中にもう一個の二番生りが見えました。除草するまで見えなかった実です。早速爪楊枝をヘタに突き刺し、瓜楊枝にしておきました。本日抜いた草は左からアキノノゲシ・エノコログサ・コミカンソウ・クワクサ・センダングサ・タカサブロウ・マルバツユクサ・メヒシバ・写真無しでアカバナユウゲショウ・スベリヒユの10種でした。狭い畑ですが、これまで抜かずに山羊用に保護していた草がまだこんなに残っていますが、そろそろ抜かないと何も植えられませんよね。草を抜いた後の畝の谷間に生ごみ用の深い穴を掘りました。水気のある深さは60cm位で、それより下に雨はまだ届いておりません。コンナ事はこれまで一度も無かった事です。

2025.08.12

コメント(0)

-

スイカ二番生り二つ共に瓜楊枝

今春裏庭の狭小菜園に植えたスイカ 一番生りの二個の内瓜楊枝を刺したのは一個だけでしたが、爪楊枝をヘタに刺さなかった方の一個がいつの間にか鉢割れたのに対し、瓜楊枝したスイカは割れなかったので、普及しているとは思えない「先人の知恵瓜楊枝」を二個とも施しました。ただ二番生りの実が生って居た位置が二個とも里芋畝との間に設置していたワイヤメッシュにぶら下がっていました。しかもこの一個は10cm角網目の中に丁度収まっていました。そんなわけで網目の外で成長できるよう、手近にあったヘチマのクッションを挟みました。もう一個は網目の外にぶら下がっていたので、緩衝材としてこれも手近にあった枇杷の落ち葉を挟みました。今後は大きくなってカラスに食べられないよう何か目隠しを施す心算です。なお、スイカはご覧の通りワイヤメッシュを挟み左右に荷重を振り分けました。

2025.08.09

コメント(0)

-

スイカの鉢割れ防止に瓜楊枝しなかった方は鉢割れました

6月末頃FB友達の投稿で「大雨でスイカが割れたけど瓜楊枝していなかった」という記事を拝見。「スイカの鉢割れ防止に瓜楊枝が有効らしい」事を知り検索すると、スイカは爪楊枝一本で割れるという記事は沢山ヒット。瓜楊枝が先人の知恵説はあるものの、どうやら一般化した技術とは認められていないようでした。私が山羊飼いをしていた頃、給餌用に規格外のスイカを沢山頂いた知り合いの農家さんでは草茫々の中に大きなスイカがゴロゴロ埋もれていましたが果実への敷物は見えても、スイカのヘタに爪楊枝を刺しているのは一度も見ていません。(草茫々は多分日焼け防止と水遣り省力用と推測)でもまあ、折角知り得た情報なので、急な大雨や水遣りに備え、二個の内ちょっと小さ目の一個だけスイカのヘタに6月27日爪楊枝を刺しました。爪楊枝で瓜楊枝という似過ぎた文字も結構気になっています。ところが三日前に瓜楊枝をしていなかった方のスイカがいつの間にか割れちゃってたのです。数日前に割れたようですが、いつの間にか大きさも逆転し、瓜楊枝スイカの方が大きく成長していました。割れたスイカの種を見ると既に黒くなっていました。瓜楊枝のヘタの傍にあった髭は既に枯れ始めていたので、収穫しました。スイカの苗は一本。生った実は二個だけで、瓜楊枝した実の一個が鉢割れなかっただけ。瓜楊枝の有効性を認めるには至りませんが、取り敢えず結果をお知らせしておきます。大玉スイカにしては皮が薄いようですが、4,850gありました。

2025.08.06

コメント(2)

-

レンゲ舎へ行きました

久し振りにレンゲ舎へ行きました。前回訪問(7月15日)した時、レンゲの送り迎えは有りませんでしたが、今朝はいつものように有りました。恐らく駐車場の傍にアシナガバチの巣があった事に関係していたようです。 レンゲのお出迎え昨日里山で餌刈り中に誤って切ったサルスベリの小枝、スマフォでサルスベリの毒性を照会すると、「毒性は無いが、観賞用なのでペットが食べないように注意すべし」とのAIからのお達し。これまで山羊に食べさせた経験が無かったので本日持参し、レンゲに尋ねてみました。最初は怪訝そうに匂いを確かめ、続いて葉っぱを一口、味も確認したと思った途端カメラのシャッターをタッチしても、タッチしても動かないのはよく有る事。写真に撮れたこの小枝は三本目でようやく写真に撮れました。最後に残った四本目の小枝は丁度戻って秋山さんの手で食べさせてやれました。サルスベリが無毒で山羊が食べると判ったので、帰宅後PCで薬効を検索すると・・・サルスベリ(百日紅・猿滑・ミソハギ科)フィリピン、インドネシア、タイなどで昔からバナバ茶として、糖尿病、肥満、高血圧、便秘解消などに良いとして、健康茶として飲まれています。(熊本大学薬学部2012年8月今月の薬用植物より抜粋)だそうです。薬効があるなら、副作用もある筈です。 日本でもバナバ茶は健康茶として販売されていますが、ご利用の際には慎重にお願い致します。レンゲは秋山さんと一緒に見送りに来てくれましたが、私が車に乗り込むや否や、あとは秋山さんに任せ、スタコラサッサと引き返しました。

2025.08.03

コメント(2)

-

キュウリの漬物作り初挑戦中

先月23日から今月1日の間、近くの病院に入院していた兄の家庭菜園に水やりしながら収穫し、31日に持ち帰った私好みの巨大胡瓜と、我が家の裏庭で収穫した巨大胡瓜併せて1ダース余り。普段のように大きく断割り諸味を塗って食べるだけでは消費し切れない量でした。そこで思いついたのが、亡き母が昔作っていた胡瓜の漬物です。痺れるような舌の記憶は残っていますが、作り方は全く知りません。母は恐らく酒粕で漬けていた筈ですが、酒粕は在庫が有りません。そこで閃いたのが、昨年漬けた枇杷酒を取り出し、広口瓶の中に残していた枇杷の実を使う事です。米糠と塩と枇杷焼酎の粕を使った胡瓜漬です。発酵する可能性があるので蓋は軽く載せているだけ、枇杷は二つに切り種を取り除き、巨大胡瓜は縦割り種だし後四等分(1/8個)し塩糠枇杷を接着させながら漬け込んでいます。漬け込み後二日で完全に水没しました。試食用に一個取り出し、水洗いして試食。まだ浅漬けなのにしょっぱ過ぎました。水に浸けて塩出し後再試食 ⇒ 取り敢えず水で塩分が抜ける事は判りました。この後どうするか⇒取り敢えず全て取り出し水洗い⇒残った漬け汁のみ廃棄・・・それ以降の塩抜きは味見しながら引き続き思案してみます。(笑)おまけは兄の畑でお仕事中のマルハナバチ(丸花蜂・ミツバチ科・マルハナバチ属:花は蔓ナシ隠元豆)

2025.08.02

コメント(2)

-

今日は「海の日」

今日は「海の日」7月の第三月曜日の祝日、毎週月木で通っている整骨院もお休みです。でも当地の魚市場は日曜日以外は休まないので、近所の魚屋さんも朝早くから営業していました。義兄が朝早く,その魚屋さんで買ってきてくれたのがこの刺身です。刺身になっちゃいましたが小さなカツオで税抜き500円だそうです。カツオは滅多に獲れないようですが、その所為か安価です。(カツオの種類は姿が無いので判りません~もしかするとソーダガツオかも)昨年この魚屋さんで初めて買った時のカツオは炙ってタタキにして頂きましたが、そのカツオのタタキは偶々私の長兄宅に帰省していた姪っ子の舌を喜ばせたそうです。近頃この辺りの海(瀬戸内海燧灘)で捕れる魚は減ったり、種類が変わったりもしています。温暖化とか、捕り過ぎてるとか、水が綺麗になり過ぎたとか、海藻が生えなくなったとか、農薬だとか、色々その影響らしきものが挙げられています。海の日なので、海の事を考えてみました。

2025.07.21

コメント(0)

-

フユイチゴの蕾初見

里山整備中にフユイチゴの蕾らしきものを発見しました。フユイチゴの実は子供の頃から何度も見たり食べたりして、よく知っていましたが、花や蕾はこれまで一度も見た事がなかったのです。でもフユイチゴの実はその名前通り、冬に赤い実を着けます。この時期に蕾が出来てしまうのは早過ぎるのではないかと思い、他の株の様子を確認すると蕾を着けていたのはこの株一株だけでした。また花期を検索すると9~10月とありました。どうやらフライングではないかと思います。里山整備の途中水分補給の為、汗だくで車に乗り込み暫くすると、おへその下あたりで何やらチクチクするのでふと見ると・・・大きなムカデが這って居ました。大急ぎでドアを開けムカデを振り落とし、追いかけて靴で踏み潰しました。その後近くに有ったイタドリの葉を手で揉み潰し、痛みが残る箇所に擦り込みました。この里山にはカズラ類が多いのですが、虫刺されに良く効く筈のヤブカラシが生えて居ません。痛みはチョットけでしたが、風呂上りに傷口を確認すると、僅かに二つの噛まれた跡がありました。随分遠慮深いムカデだったようです。南無阿弥陀仏。

2025.07.20

コメント(0)

-

ジャンボタニシの食害や猛暑、サギ活躍、今年の米は大丈夫?

整骨院からの帰り道、曇り空のおかげで暑さが和らいでおり、田圃の回り道コースで鳥撮りながらのんびり帰宅しました。コサギダイサギ トビアオサギ・ダイサギアオサギ成鳥 & 幼鳥スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の卵と何故か一株だけ食害を免れた稲<左の白色は孵化後の卵殻・ピンク色はこれからの卵>ジャンボタニシの幼生は水に浮き風を受け素早く拡散します。卵がピンク色の内に水中に掻き落とせば孵化出来ず窒息するそうです。濃いピンク色は有毒だから食べないでネの警告宣伝色です。7月14日(月)に田植えしていたと思しき田圃。早速ジャンボタニシの食害を受けている様子です。ジャンボタニシの食害を避ける方法として、代かきでは田んぼの表面を均一にならし、デコボコを無くす事。田植え後は幼苗が水没しないよう、浅水管理等が勧められています。ジャンボタニシは水没している苗を食べるからです。尚、サギ達は水を張った田圃に集まって居ました。撮影後に動画を点検すると、ジャンボタニシを丸飲みしている様子。そういえばジャンボタニシの殻って意外と薄いのです。今年4月頃に田植えされた稲は既に稲穂が垂れ始めています。レンコン畑に咲いた蓮の花息子が庭植えしていたブルーベリー今年初収穫(孫用に冷凍保存)

2025.07.17

コメント(0)

-

レンゲ舎へ行きました

レンゲのお迎えが無かったので、お土産のエノキの二又小枝だけ運ぶと、レンゲがノコノコ廃豚舎から出て参りました。取り敢えずコンクリート上に置いたお土産を食べて居たレンゲの傍にアブが現れ、私がハエタタキを取り出して居た間にレンゲは足早に廃豚舎前に退避?レンゲが退避していた間に、二又小枝を山羊舎に移動させ、レンゲが入室。収穫コンテナを飼料室に運びながら、通路に生えた毒草を抜きました。キンゴジカ・イヌホウズキ・ワルナスビ・ヨウシュヤマゴボウ・オオオナモミ等々(レンゲは引っ付き虫のオオオナモミを口にしますがカルボキシアトラクティロシドという有毒成分を含んでいるそうです。)毒草が蔓延ると、その分食草が減るので、気が付けば抜くようにしています。収穫コンテナで一食分給餌しようとした時、二又小枝が落ちていたので山羊舎前の鉄柱に括り付けました。私の作業中レンゲは廃豚舎で一休み。車のフロントガラスにお客さんが入っていたので、撮影後丁重に送り出しました。私が車を止める時、障害物センサーの警報音が鳴るので、コンテナを運び終えた後、車の近くを草刈りしていると、突然両手に痛みが走りました。一瞬アブかと思いましたが、足元近くにアシナガバチの巣がありました。その時は撮影しただけで早々に退散しましたが、帰り際に長柄の下刈り鎌で巣を落としておきました。レンゲは廃豚舎の途中まで来てお見送りしていました。これまでレンゲは出迎えと見送りは車の傍までやって来てたのに、今日は何か変だと思ったら・・・どうやらハチの巣がココにある事を知っていたのでしょうね。アシナガバチさん、次に作る巣はもっと高い所で鳥やヒメスズメバチにも見つかり難い場所を選ぶんだよ。秋山さん、あと一日位はこの辺りではお気をつけ願います。

2025.07.15

コメント(2)

-

スイカのヘタに爪楊枝刺し鉢割れ避け

いつもの里山整備を終えて、19時過ぎに車に乗ると、フロントガラスに雨粒が・・・6月27日に四国地方の梅雨明け発表以来、当地の降雨記録は0mmですが、もしかするとこの後大雨になるかもという予感。FB友達の投稿記事から「スイカの鉢割れ防止に瓜楊枝が有効らしい」事を知り、検索して確かめてみようとはしたものの、先人の知恵説とはあったものの、どうやら一般化している技術とは認められていないようでした。でもまあ、折角知った情報なので、急な大雨に備え、二個の内ちょっと小さ目の一個だけスイカのヘタに爪楊枝を刺してみました。もう一個大きい方は畑の隅に置いていた月桂樹の伐採枝下に埋もれ隠れていたのでスマホ写真も撮れない暗さでした。カラス避けにも使えるかも?以下おまけ大潮の日のカワウ二羽~上・・・暑くてほほを膨らませ早息中。下・・・水から上った所で羽干し中。焼けたアスファルト道の上で日干しになった新旧?色違いの大量のミミズ・・・海辺近くの舗装路はミミズ密度が高いのでしょうか?早く田植えした田圃の稲は既に出穂していますが、田圃によってはコンナ悲しい状態の所もアチラコチラに散見されます。原因はジャンボタニシの食害を受け易い田植えしたばかりで苗が小さい頃、苗が水没していたのでしょうという箇所 即ち地均しが上手くやれず、その後の水管理も上手くやれなかった田圃のようです。ピンク色の卵(有毒)がジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)のものです。因みに義兄は今年、毎年依頼していた友人の農機不具合により田植えをしていません。

2025.07.13

コメント(0)

-

引き続き里山で汗

今日も引き続き里山で汗を流しました。今日も里山の中では窪地部分のカズラ切りでした。窪地ではキヅタやムベが少なく、ナツヅタは皆無。アケビ・サネカズラ・エビヅル等が多いようでした。立ち枯れした朽ち木や倒木は全てハゼノキ。それでも倒木の真犯人は全て常緑のキヅタでした。ハゼノキは幹回りが朽ちてしまっても心材の色が黄色いので葉っぱや幹の外皮を失っていてもそれと判ります。(写真は撮って居ません)この水溜まりはどうやらイノシシの泥浴び場のようです。泥浴び場から少し離れた斜面には、イノシシが掘ったと思しき深い穴が口を開けていました。おまけは庭のアジサイですが、遅ればせながら漸く色づき始めました。

2025.06.29

コメント(2)

-

レンゲ舎へ行きました

前回訪問の6月7日以来20日ぶりにレンゲ舎へ参りました。2025年の四国地方は前回訪問の翌日、6月8日に入梅し、本日6月27日に梅雨明けの発表でしたから今年の梅雨期間20日間というのは恐らく最短なのではないでしょうか。ともあれ、梅雨入り前に山羊舎の床下コンパネの洗浄に続き、梅雨明け発表の今日は床上をデッキブラシで念入りに洗浄しました。出迎えに来たその場でお土産の二又小枝(エノキ)を食すレンゲ。その間に私は昨日の午後久々の晴れ間に刈り集めた青草や木の葉類を秋山舎長が用意してくれていた新型一輪車にコンテナ4個積みの二往復(従来だと3回要)で済みました。山羊舎の床(スノコ板表裏)を剥がし、先ずはデッキブラシで念入りに水洗い。スノコ板を剥がし、洗浄後に直射日光で乾燥させている間に床下(コンパネ斜面)掃除です。白いのは主にレンゲの抜け毛(冬毛)ですが、湿気が多かったのか山羊糞の一部に白黴が見られました。水洗・乾燥し綺麗になった床に早々と入室していたレンゲに取り敢えず一杯。その間に私は飼料室で木箱に押し切りで青草等の明日分裁断完了。スミレに挨拶を済ませて本日終了。気配を察したレンゲは部屋を出て水飲み中。どうやら三個あったバケツの中からバケツは一番襤褸だけど、一番遠くに置いてた新鮮な水を選んだようです。見送りに来るレンゲ。同じく。同じく・・・エンジンを掛けるといつもの豚舎跡へ退散しました。おまけは昨日刈ったエノキの枝に擬態し動こうともしないトビモンオオエダシャク「飛紋大枝尺」(多分)こんなに大きい尺取虫は初めて見ました。いくらじっとしていても、私は枝を切り、葉っぱを採集してたのだから、不自然に揺れて見えれば気付けちゃいますよ。しかしおぬしはこんな切り口近くに居てよく一刀両断されなかったものよのう。

2025.06.27

コメント(0)

-

里山のカズラ切りで大汗

今日も晴れ⇒里山のカズラ切りで大汗⇒悪玉コレステロール燃焼中です。悪玉コレステロール(LDL-CHO)初診178→アルコール絶ち2ヶ月再診184→服薬開始2週間98→服薬継続2ヶ月80→現在服薬中断様子見2ヶ月中といったところなのですが・・・生きてる立木と切断したカズラ(キヅタ)朽ちた立ち木とまだ生きてるキヅタ立木の天辺まで這い上がり、そこから反転しぶら下がって根下ろししているキヅタ木の枝を見ようとしてもキヅタの枝に隠されて見えません。光合成を奪われています。直径が10cm以上の蔓も稀に有りますが、大半は直径5cm前後だけれど、幹回り360度に張り付いて這い上がっているカズラが有るので、救出には手間が掛かります。この写真に写った立木全てに多種多様なカズラが捕り付いています。切断漏れの無いように幹回り全て確認していますが、取り急ぎ救出第一で切り離す長さよりも、兎に角切り易い何処かを切る事にしました。こんな感じです。でも少し長く剥がすとこんな蟻が巣くっている幹も有りました。この蟻何だか自分よりもデッカイ荷物を二匹一組で運んでいました。巣を壊された蟻が大慌てで小さな卵を運ぶのは何度も見た覚えがありますが、こんな大きな蟻の卵は無いでしょう。もしかしてこの蟻何かを養殖してる?本日カズラ切断の為に持ち歩きながら使った道具類です。現地調達の杖一本に大鋸と鎌と現地調達のキヅタ製木槌二個をサネカズラでくっ付け左手一本で持ち歩き、腰に蚊取り線香(皿はアー〇中身は金〇)です。そうすれば利き手は空きます。

2025.06.21

コメント(0)

-

ジャガイモを掘りました

梅雨に入り、ジャガイモの葉が黄色くなり始めたので、合間の晴れてる内にとジャガイモを掘りました。種芋は1㎏の男爵+おまけ2個⇒入梅前に試し掘りは済ませています。大小取り交ぜて・・・まぁまぁの成績でしょうか。普通の株から掘った芋は左の方で大小合わせて10個ほど。対する右の二株と下の一株が普通の株とは違います。普通の株は芽が数本地上に顔を出します。それをそのまま放置すると葉ばかり繁り小さな芋ばかり数多く収穫する事になるので早く発芽して丈夫そうな芽だけ1~2本残して余分の芽は芽欠きしていました。その芽欠きした芽に既に根っ子が着いていたこの3本を偶々少し空いていた隣に試験的に移植していたという次第です。まぁ芋が付かない事も無いけどお勧めは致しません。(笑)

2025.06.15

コメント(0)

-

レンゲ舎へ行きました

レンゲ舎へ行きました。空き豚舎からレンゲが迎えに出て来ました。何だか口元に着いてるダニ・・・ハッキリ分らないけど何とか取れたダニ。次回いつ来れるか判らないので、古い飼料も棚の上に置いたまま今日もコンテナ8個の青草を持参。餌刈りはコンテナ1個ごとに採集する場所や樹種を変えて詰め込んでいるので、押し切りで裁断する時は、全コンテナから少しずつ裁断し木箱にストック⇒一食分を角バケツに入れ⇒山羊舎に運び⇒コンテナに移し替えます。そうすれば毎回多種類の木の葉や青草を給餌出来るという算段です。とは言えレンゲはいつだって自由に出歩けてる幸せな山羊さんです。山羊舎近くの広場に、見慣れないイネ科の青草が一株有り、丁度開花していました。スマホ写真検索の結果、カモガヤ(オーチャードグラス)と判明。私が給餌した事はない筈ですが、貴重な冬の牧草です。秋山さん刈り払わないでね。蓮華チャン種食べないでね。葛の葉を食べるレンゲ涼し気な空き豚舎に居場所を見つけたようです。梅雨前 山羊舎掃除は久し振りに床下をデッキブラシで水洗いしました。見送りに来たレンゲ。今日はここでサヨナラでした。

2025.06.07

コメント(2)

全2456件 (2456件中 1-50件目)