2025年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

不安や恐怖を客観化するという事

精神科医の藤井英雄先生は、マインドフルネスとは、「今ここ」の現実にリアルタイムかつ客観的に気付いていくことだと言われています。これは森田でいうと、ネガティブな不安や気分、症状が出てきたときに、すぐにそれらを客観的に眺めることだと思います。私たちは絶えず不快な感情や気分、ネガティブな思考にとらわれてしまいます。心がうわの空になって、「今ここ」から離れているのです。マインドフルネスでは、ここに焦点を当てて、「今ここ」に集中する自分を意識的に作り出そうとしているのです。そのために、自分という一人の人間のなかに、第三者的な視点に立つもう一人の人間を作り出すことが必要になります。相棒、助言者、観察者と言われるような存在です。これは口で言うのは簡単ですが、実際に実行することは難しい。そこで瞑想や坐禅を使って、過去や未来、ネガティブな思考に振り回されないで「今ここ」に立ち戻るためのエクササイズをしているのです。しかしこれには問題点もあります。瞑想や坐禅をしている時は、確かにマインドフルになれますが、しばらくするとマインドレスの状態に戻ってしまいます。そのことを自動思考に戻ってしまうと言われています。藤井先生は、「1日10秒 マインドフルネス」(大和書房)という本のなかで詳しく説明されています。不快な感情や気分、ネガティブな思考を客観化すると「間」が生まれます。普通は売り言葉に買い言葉的な対応になりがちですが、感情と行動の分離が起きるのです。「間」ができると、多少冷静になれます。短絡的で破れかぶれな行動を押さえることができるようになります。そして次に自己洞察を深めることが可能になります。一呼吸おくことができると、積極的、生産的、創造的行動を選択できるようになります。より良い行動を選択するために、次のような視点から自分の行動を点検してみることが有効です。①事実確認はきちんと行いましたか。先入観、決めつけ、思い込み、早合点で行動していることはありませんか。②上から下目線で現実や事実を非難・否定していませんか。「かくあるべし」を押し付けていることはありませんか。③両面観で見ていますか。主観的事実だけでなく客観的事実からも見ていますか。④良い悪い、正しい間違いと自分の価値観を押し付けていることはありませんか。

2025.08.31

コメント(0)

-

☆多面観、両面観の考え方

野村克也氏のお話です。投手がいかにいいストレートを持っていても、ストレートだけでは打たれる。打撃はタイミングだから。そこに遅い球が来るから来るからストレートが生き、ストレートを生かすためには遅い球が必要になる。圧倒的にみな被害の少ない外角低めでまとめようとするのだが、「外角」をさらに効果的に使おうと思ったら、打者に何とか「内角」を意識させるような手法を考える。投球とはそういう相対関係でできている。「内角・外角」でワンペア、「高目・低目」でツーペア、「遅い球・速い球(緩急)」でスリーペア。もう一つ言えば「ストライク・ボール」でフォーペア。これらをどう組み合わせるか。プロでも意外に、ストレート、スライダー、フォークなど、一つ一つの球種を孤立させて投げている。一球一球のつながりを意識し、球と会話しながら投げている投手がどれだけいるか。(私の教え子ベストナイン 野村克也 光文社新書 98ページ)野村克也氏によれば、プロ野球の世界では、たとえ150キロを超えるストレートを持っていても、それだけで打者を押さえこむことは難しい。相手打者を観察しながら、ストレートと変化球を組み合わせて勝負していくしかない。「内角」で打ち取ろうとすれば「外角」を見せることが肝心である。「高目」で打ち取ろうとすれば「低目」を見せることが肝心である。「遅い球」で打ち取ろうとすれば、「速い球」を見せることが有効である。「ストライク」で打ち取ろうとすれば「ボール球」を見せることが有効である。野村克也氏のお話は、森田理論でいう「両面観」の考え方をプロ野球を例にとって説明されている。森田理論の活用や応用を考えてみたときに、「両面観」の考え方を身につけると、生き方や行動が変わります。「両面観」は、森田理論の活用や応用のポイントになる大事なところです。森田先生が次のような話をされている。幼い子供が公衆の面前でダダッ子を言って泣き叫ぶとき、親は子供をなんとかなだめすかしておとなしくさせようとする。親はどうすればおとなしくさせることができるのか判断ができないにもかかわらず、ただやみくもに思いつくままに手あたり次第の対策を講じているのである。具体的には、叱責したり、叩いたり、菓子などを与えてなだめすかしている。これは的外れなことが多く、火の中に油を注ぐような結果となり収拾がつかなくなる。森田に「迷いの内の是非は是非ともに非なり」という言葉がある。親が子供をおとなしくさせたいと思うのは主観的事実です。思いつくままに手あたり次第の対策を講じるというのは、主観的事実に基づいてその場を何とか丸く収めようとする行為です。森田では主観的事実だけを重視した行動は、問題行動となって収拾がつかなくなることが多くなるといいます。主観的事実に対して、客観的事実というものがあります。この場合、子供をおとなしくさせたいがどうすればよいのか妙案を思いつかない状態です。これが客観的事実です。主観的事実よりも客観的事実を重視して、どうしたものかと気をもんで時間の経過に任せているといつの間にか子ども自身で折り合いをつけて泣き止んでいる。どうすればよいのか分からないときは、安易で短絡的な対策をとらないで、気をもみながら時間の経過に任せて様子を見ていく。これが主観的事実に振り回されないで、客観的な事実を重視した行動となります。(森田全集 第5巻 323ページ参照)

2025.08.30

コメント(0)

-

文書の整理整頓について

今日はパソコンの文書整理についての投稿です。パソコンやスマホを使っているとメールやワードやエクセルで作った文章がどんどんたまってきます。メールなど不必要なものは毎日どんどん消去しないといけません。そして必要なものは目立つように色分けすればすぐに見つけられます。スマホでのメールは必要なものを移動して個人ファイルに保存しておけば後からいつも見ることができます。ワードやエクセルで作ったファイルや送られてきたシートをそのままにしておくと、数が増えるばかりとなります。パソコン内の、ダウンロードやマイドキュメントのなかにそのまま放置されている方がいらっしゃるかもしれません。あるいはディスクトップ画面がいろんなアプリやファイルで溢れている場合もあるかもしれません。毎日使うファイルやフォルダーやアプリはディスクトップ上にあると便利ですが、それも程度ものだと思います。最初の整理法としては、右クリックしてフォルダをつくり、そのフォルダーのなかに同じ内容のものをまとめておられる方は多い思います。そのフォルダーをマイドキュメントなどに「名前を付けて」保存している。新しいファイルは、該当のフォルダーに放り込んでおけば、比較的早く見つけ出すことができます。フォルダーによる管理は、文書整理の基本だと思います。保存する文書が多くなると外付けハードティスなどに保存する方法もあります。私はこのブログの記事は全てコピーペーストで外付けハードディスクに保存していました。最近の私の文書管理法は、グーグルドライブを活用した整理法です。これは自分のパソコンや外付けハードディスクに保存するやり方ではありません。グーグルが運営しているサーバー(クラウド)に保管する方法です。誰でも15GBまで無料で使えます。意外に容量があります。利点としては、自分のパソコンのハードディスク容量がいっぱいになるという事はありません。私はパソコンとスマホのメールアドレスを登録しているので、一旦グーグルドライブに保存しておけば、スマホのファイルや写真をパソコンでも同じ内容のものを確認することができます。反対にパソコンで作ったデーターをスマホで確認することができます。パソコンで作ったデーターは膨大なものがありますが、利用は自由自在です。外出先でも利用できますのでとても便利です。例えばスマホのグーグルフォトで撮影した写真を共有でグーグルドライブに移す。それをフォルダーに移しておく(移動する)だけでいつでも自由に取り出せます。フォルダは自由に作れますので、すぐにわかる名前にしておくと便利です。試に使ってみて活用できそうかどうか考えてみて下さい。これは実際に活用している人に聞くとすぐにできるようになります。文書管理ができるようになり、どんな文章も3分以内に取り出せる段階に持っていきたいものです。文書整理は森田実践としては最適です。弾みがついて冷蔵庫、所有物、本、衣服の整頓もできるようになります。どんな書類でも3分以内に取り出すという目標にチャレンジするのは如何でしょうか。

2025.08.29

コメント(0)

-

秋冬野菜の植え付け時期について

今年のミニトマト、ナス、ピーマン、シシトウ、カボチャは大豊作でした。その原因は、黒マルチを張ったことが大きかった。その結果、地温を15度以上に保つことができました。さらに風よけ対策をしたこと。自家用野菜の成功は、初期生育を無難に乗り切るというのが私の実感です。1週間に1回は田舎に帰省して、脇芽かき、誘引、肥料やり、水やり、除草、収穫作業をしました。いつも野菜の生育が気になり、帰省することが楽しみの一つとなりました。家では食べきれないので、多くの親しい人たちにおすそ分けしました。さて、そろそろ秋冬野菜の植え付け時期になります。ダイコン、ハクサイ、キャベツ、ブロッコリー、ニンジン、ジャガイモなどです。問題はこの暑さです。この異常気象には戸惑っています。こんなに暑いとダイコンやニンジンは芽が出てきません。ハクサイ、キャベツ、ブロッコリーなどは、定植してもすぐに枯れてしまいます。9月上旬が種まき、植え付け適期と考えていましたが躊躇してしまいます。そうかといって涼しくなるのを待っていると、これから大きくなるという時に霜が降ります。1回でも霜にあたると、その後の生育は期待できません。今年は寒冷紗で覆うか種まきや定植時期を少量ずつ分散するのがよいかも知れません。先日You Tubeを見ていると面白いことが分かりました。暑さ対策には白マルチが有効であるということです。また、ダイコンは積算温度が1100度を超えると重さ1キロに到達するという話でした。10月の平均気温は20度を超えていますので、仮に20.6度とすると積算温度は639度なります。残り461度を11月と9月でカバーすることになります。ということは9月の種まきは、彼岸頃が適期となります。9月の平均気温を29度として290度になります。これでなんとか霜が降る前に立派なダイコンが獲れるのではないか。神経症で悩んでいた頃は、他人が自分をどう扱ったかということばかりに注意や意識を向けていました。現在会社員ですが、他人の思惑よりも、仕事や趣味や集談会の世話活動などに注意や意識を向けることが多くなりました。おかげさまで楽しい毎日を過ごしております。感謝!感謝!

2025.08.28

コメント(0)

-

欧米人と日本人の違い

欧米では多くの民族や文化や宗教が混在しています。多様性の社会です。言葉で明確な自分の意思を伝えなければ生き抜くことができない社会です。自分の主張を明確に論理的に説明する能力が必要とされます。相手から、何も考えていない、あるいはそれを表現できない人間とみなされると生きづらさを抱えることになります。一方、日本人は「空気を読む」「以心伝心」「和を持って貴しとなす」を大事にします。相手の気持ちや状況を深く察し、思いやりの気持ちを持って行動することが求められます。これは、相手のことを察し、相手に譲り、調和を重んじ摩擦を避けることを美徳とする社会です。相手の気持ちを思いやり、先回りして行動することを「忖度する」と言います。このような思いやりを尊重する社会は、大きな災害時にはとてつもない威力を発揮しています。しかし、自分の本音を抑圧しながら、相手に合わせることばかりに気を遣っていると、大きなストレスとなり精神的に不安定になります。両者を比べてみた場合、どちらにも長所と欠点かあります。①欧米型コミュニケーションの長所・・・意思疎通が明確で、誤解が生じにくい。議論を通して良いアイデアや解決策が生まれやすい。個人の意思や意見が尊重されやすい。②欧米型コミュニケーションの欠点・・・直接的な表現が相手を傷つけたり、威圧感を与えることがあります。対立が表面化しやすく、人間関係が険悪になることがある。国同士が対立すれば武力戦争に発展します。③日本型コミュニケーションの長所・・・調和を重んじ、円滑な人間関係を築きやすい。相手への配慮が深く、きめ細やかな対応ができる。言葉にできない繊細な感情も共有化しやすい。④日本型コミュニケーションの短所・・・本音と建前が乖離し、ストレスの原因となることがある。意見が曖昧になり、意思決定に時間がかかったり、誤解が生じたりすることがある。個人の意見が埋もれやすい。両者の長所や短所を比較すると、相手への配慮や共感性といった日本文化のよさを保ちつつ、必要に応じて自分の意見を明確に伝え、建設的な対話をする欧米型の考え方も取り入れるとうまくいくのではないでしょうか。現代社会では、多様な文化背景を持つ人々と交流する機会が格段に増えてきました。そのような状況の中で、自分の意見を適切に伝える能力の獲得と、相手の意見や背景を理解しようとする傾聴、共感、受容、許容の両方を持つことが、より豊かな人間関係を築き、スムーズな問題解決につながるのではないでしょうか。森田理論でいう調和、バランス感覚を鍛えることが大事になります。

2025.08.27

コメント(0)

-

逆境を素直に受け入れるということ

上甲晃氏のお話です。松下幸之助氏は、自らが成功した理由として、次の3つを挙げていた。①学歴がなかったこと。松下幸之助氏は尋常小学校4年生の中退である。②身体が弱かったことである。肺尖カタルという病気にかかり、病弱のために会社勤めを諦めなければならないほどであった。③家が貧しかったことである。父親が米の相場に失敗して、それまで住んでいた家を出て、大変貧しい生活を強いられた。9歳の時から働き始めたのも、家が貧しかったからである。以上の3つは、普通に考えたら、どれも「だからできませんでした」という口実になりえるものばかりです。しかし、松下幸之助氏は「3つのおかげ」という。①について、社員はみんな僕より学歴があり、みんなが自分より偉く思えたので「君やってくれんか」と任せた。もし、自分が社内で一番偉いと思ったら、「うちの会社にはろくでもないやつしかおらん」と考えて、存分に力を発揮してもらおうとは思わないだろう。また、松下幸之助氏は並外れた「聞く耳」を持っていたことも、学力がなかったお陰だという。②について、身体が弱かったので、会社を立ち上げたものの、先頭に立って働けない。週の半分だけ働き、あとの半分は静養するような生活だった。そのために、部下を信じ、「君、頼む」と任せるしかなかった。そのおかげで、任された人たちが、社長に代わって頑張らないといけないと思って、どんどん成長したのだ。③について、9歳から親元を離れて大阪に行き、住み込みで働き始めた。最初に給料としてもらったのは5銭だった。その当時でもわずかなお金だった。家が貧しかったからこそ、わずかな給料を喜んで受け取れたのである。もしお金持ちの家の子であれば、こんなわずかなお金しかくれないのなら、どこかもっと給料の高い会社に転職しようと考えたかもしれない。運命を嘆いて恨んでいても、どうにもならないことはどうすることもできない。今がどん底だ、これから先必ず浮上してくるはずだと考えることができれば、決して運命を嘆いて恨むことはない。むしろ発奮材料となる。問題のある今現在の自分の状況を素直に受け入れることができるかどうかが分岐点になる。そして目標を見失わないようにして努力精進することが大事になります。(松下幸之助の教訓 上甲晃 致知出版社 207ページ参照)松下幸之助氏は、3つの逆境を「3つのおかげ」として、あるがままに受け入れました。天気でいえば毎日雨が降っているようなものです。これに対して松下幸之助氏は、「雨の人はうっとうしいから外出をしないという考え方ではいけない。やるべきことや人と会う約束をしていたら、傘をさしてでも出かけなければいけない」と言われています。これは当たり前のことに対して、手を抜かずに淡々と実行することだと大事だということです。これは森田でいう、「不快な感情や気分」と「実践・行動」はしっかりと切り分けなければいけないということを言われているのだと思います。

2025.08.26

コメント(0)

-

「念念道に帰す」とはどういう意味か

森田先生は、達磨大師の仏性論にある「故に至人は、その前を謀らず、その後を慮らず、念念道に帰す」を取り上げて説明されています。この文字に拘泥したら、なかなか解釈は難しいが、至人、すなわち達人で・悟った人は、金をなくしたとかいって、以前のことの繰り言をいったり、「来年のことを言うと鬼が笑う」というように、当てにもならぬ未来のことを空想するようなことをしない。ただ念念道に帰して、その時どきの現在に対して、全力を尽くすというくらいの事であろうと思うのである。この「現在にある」という事が、ちょっと言葉や屁理屈では分からない。ただ体験するよりほかに会得はできない。(森田全集 第5巻 385ページ)香取さんも、、17歳のお嬢さんを亡くし、僕も20歳の一人子を亡くした。僕も悲しみのあまり慟哭した。こんな悲しいことはない。絶対です。ただそれきりです。どうする事もできない。その後も思い出すたびに、最大限の悲しみがある。ただそれだけであって、僕には繰り言もなければ、この気持ちを否定したり・曲げたりする事は毛頭ない。「ああ苦しい。どうすればよかろう」とか、あきらめよう・思い開こう・気を紛らせようとかいう事は、全く考えないのである。私たちは過去の失敗や恥ずかしい行動を思い出しては後悔したり、罪悪感で苦しみます。未来のことに取り越し苦労ばかりして体が動きません。森田先生は、「念念道に帰す」というのは、「現在になりきる」「目の前のことに一心不乱となる」ことだと言われています。過去の記憶や将来への不安が湧き上がってくるのは、天気と同じ自然現象です。頭のなかでついネガティブな思考をくり返してしまうのもどうする事もできません。台風や地震が襲ってきたときは、できる限りの対策を取った後はなすすべはありません。自然現象への対応はそれなりに上手にできていますが、ネガティブな感情や思考への対応は上手にできません。それは意志の力でなんとでもなるという気持ちを持っているからではないでしょうか。過去の後悔や罪悪感に苛まれている場合、それらの感情と戦うのではなく「そう感じている自分」をあるがままに受け入れたうえで、今できること、なすべきことに目を向けて行動していくことが必要です。気になるままに、不安や症状抱えたまま、生の欲望に向かって行動していくのが一番理にかなっています。行動することによって、新しい感情が生まれてきます。その時後悔や罪悪感の感情は変化して薄まっているか、消えてなくなっているかのどちらかです。また折にふれてネガティブな感情か出てくるでしょうが、その時もまた同じような対応で凌いでいくのが森田的な対応となります。

2025.08.25

コメント(0)

-

感情と行動を分離する方法について

森田理論に「感情と行動は別物である」というのがあります。別物ですから感情と行動はきちんと分離して、それぞれ適切に処理することが必要になります。今日はその方法を考えてみました。感情は自然現象です。台風が来たり地震が起きるのと同じことです。感情は私たちの意思とは関係なく、勝手に湧き上がり、勝手に変化し、そして消えていくという性質を持っています。感情が湧きあがるメカニズムは、脳の扁桃体などの感情中枢が関与しており、刺激に対して瞬時に反応するようにできています。これは、危険を察知して身を守るための本能的な仕組みでもあり、人間が自由自在にコントロールすることはできません。湧きあがってくる感情は、変えようとするのではなく、まずは「今、自分にはこんな感情が湧いてきているのだな」と事実のままに認識することが肝心です。怒りを感じたら「今、腹が立っているな」と客観的に認識するだけでよいのです。怒りの感情が湧き上がってきたとき、自分や他人を否定しないことです。湧きあがってきた感情と闘ってみたところで勝ち目はありません。消耗して疲弊するだけです。手出し無用と心得ておくことです。怒りに任せて相手を傷つける言葉を投げつけることは厳に慎むことです。では行動はどうようにすればよいのか。不快な感情や気分に引きずられて、衝動的に行動するのではなく、「自分は何をすべきか」「どうすれば建設的か」という目的や義務、理性に基づいて行動を選択することです。ここで大事なことは、感情を意志の力でねじ伏せるのではなく、感情が湧き出たことを前提にして、意思と理性を使って賢明な行動を選ぶということです。感情を自然現象として捉えることは、感情を「敵」として戦うのではなく、「今ここにあるもの」として認識し、その上で私たち自身の意思と理性が「なすべき行動」を適切に選択していくということになります。これは感情の取り扱いとして、「二段構えの対応」を心がけるということです。①怒りや苛立ち、不満といった感情が湧き上がってきたことを、「ああ、今自分は怒っているな」と客観的に認識し、その存在を認めることです。感情を無理に押さえつけたり、なかったことにしないことです。②感情の「あるがまま」を認めたうえで、「では、この状況で自分はどのように行動すべきか?」と理性的に問い直すこと。衝動的に反応するのではなく、生産的、建設的な選択肢を考えることが大切です。この二段階を踏むことで、感情に振り回されることなく、自分の望む人間関係や状況を作り出すための行動を選べるようになります。田舎の稲の防除は無人ヘリコプターがやっています。雨が降らないで心配していましたが、今年の作柄は良です。

2025.08.24

コメント(0)

-

「夢の内の有無は有無ともに無なり」について

「夢の内の有無は有無ともに無なり」と森田先生が言われています。(現代に生きる森田正馬の言葉① 白揚社 68ページ)これは、我々が夢を見ている状態を例に出して、事実でないものにとらわれることの弊害を説明されています。例えば、我々は心配事や不安な気持ちにとらわれているとき、それは現実には起きていない、あるいは自分が勝手に作り出した「夢」のようなものなのに、その「夢」の中で「不安がある」とか「不安がない」とか、事実を無視して格闘しているわけです。夢が現実ではないということは誰でもわかります。でも気持ちが悪くなるような不吉な夢を見て、夜中に目が覚めてその後寝れなくなることはよくあります。夢でなくても、過去の不祥事などを思い出して、後悔や罪悪感で苦しんでいる人はたくさんいらっしゃいます。また、仕事やこれから取り組む課題に対して、失敗や恥をかくことを怖れて、尻込みしてしまうことも多々あります。このことを森田では「先を謀り、過去を慮る」と言います。心が「今ここ」を離れて、うわの空になっているのです。心ここにあらずで、過去の事や未来にとらわれているのです。夢を事実と見誤って、思い悩んでも何も解決しないばかりか、益々苦しみを深めることになります。どうすればよいのでしょうか。大切なのは、そのような思考の堂々巡りから抜け出して、現実の世界に目を向け、あるがままの自分を受け入れ、なすべきことを実践していくことです。森田では、不安や迷いをなくそうとするのではなく、不安や迷いを抱えたまま、現実の中で目的本位に行動することをお勧めしています。ネガティブな感情や思考は、「いま私は不快な感情が湧き上がってきた」と思っているんだね。「今からやることは初めての事なのでうまくやれるかどうかとても心配しているんだね」と湧き上がってきた感情を客観的に眺める。これらは自然現象なので自由にコントロールすることはできません。そのままにしておくしかありません。不安や恐怖のままに、目の前の課題や問題に視線を移して、黙々と取り組むことです。すると不快な感情が時間の経過とともに変化消長してきます。行動によって小さな成功体験が増えてくると自信がついて、自己肯定感もでてきます。そんなことはできないという方には、規則正しい生活習慣を作り上げていくことをお勧めしています。効果てきめんです。これには賛否両面がありますが、ものは試しという気軽な気持ちで取り組むのは如何でしょうか。さて、「今、ここに」に集中するためにもよい方法があります。藤井英雄先生の「1日10秒でできるマインドフルネス」をとり入れることです。私のこの中の「怒りや悲しみに我を忘れそうになったとき」のエクササイズに取り組んでいます。瞑想などは無理という人でも、1回10秒でマインドフルネスになれるというのは優れものだと思います。

2025.08.23

コメント(0)

-

怒りの感情の暴発を防ぐ

森田理論の感情の法則1では、「感情は山形の曲線をなし、ひと昇り、ひと降りしてついに消失していく」とあります。怒りなどの激しい感情は、ひと昇りする時間は5秒とも10秒とも言われます。この間は買い言葉に売り言葉的な対応は避けた方が賢明ですが、現実問題としては難しいです。激しく反発して、その後の人間関係が険悪になります。今日はここに焦点を当てて、感情がひと昇りする感情どうやりくりすればよいのか考えてみました。1、その場を離れる。別のことをする。怒りを感じたときに、その場で反応するのではなく、意図的な別の行動に切り替えてしまう。一旦その場を離れる。水を飲む。缶コーヒーを飲む。外に出て深呼吸をする。トイレに行く。2、怒りの感情を客観的に眺める。怒りを感じたときに、「自分は今怒っているな」と自分の感情をあたかも他人事のように眺める。怒りの感情にどっぷりとつかるのではなく、一歩引いて見つめることができれば、感情に振りまわされなくなります。客観化するためには、生身の自分とは別に、もう一人の自分(相棒・分身)を作っておくことが有効です。私はもう一人の自分のことを「専属アナウンサー」と呼んでいます。すぐに現場に急行させて、怒りの感情を実況中継させているのです。「ただいま現場に到着しました。彼が予定をドタキャンしたので怒りの感情で一杯になっています。以上現場からの報告でした」これで支離滅裂な言動はひとまずやり過ごすことができます。その後、少し冷静になったところで、自分の行動をどう変更すればよいのかを考えるようにします。3、呼吸に意識を向ける。怒りを感じると、呼吸が浅くなりがちです。意識的にゆっくりとした腹式呼吸をすると、怒りの感情が胸の中からすっと抜けていくようなが気持ちがします。息を吸うことよりも、息を吐くことを長くすることで、副交感神経が優位になり、心が落ち着きやすくなります。呼吸に集中するだけでも、感情のピークをやり過ごすことが可能になります。4、10秒間だけは、怒りの感情に振りまわされないという「強い意志」を持つ。「今怒りを感じているけれども、これは一過性のものだから、せめて10秒間だけはがまんしよう、耐えてみよう」と自分に言い聞かせる。これは実行してみると意外にも効果があることがわかります。5、森田先生は、夫の理不尽な言動に対してその都度反発しているのは効果はないと言われている。夫の理不尽な言動を日付・時間とともに内容を記録しておく。冷静になったときに、まとめて抗議するようにした方がよいと言われています。腹が立ったとき、言動として相手に吐き出すのではなく、文章にして紙に吐き出すのが有効だと言われています。(森田全集 第5巻 748ページ)これらの技法で自分にとってやりやすいものを一つか二つくらいとり入れてみるのは如何でしょうか。感情に振りまわされることが多い人は、これらを実行するかしないかで、その後の展開が大きく違ってきます。

2025.08.22

コメント(0)

-

不安や恐怖から逃げないということ

森田先生のお話です。犬にほえかかられた。赤ちゃんは、母親に自分を投げ出して、これを頼り帰依する。普通の人は、その犬の一挙一動に対して、逃げるか、立ちすくむか、追い払うか、自然に臨機応変の対応になる。恐怖の対象である犬に集中している。神経質はこのどちらでもない。この恐怖に対して一時逃れの安心を得ようとして犬を見ないように、顔をそむける。この時本人の注意はどこに向かうか、と言えば自分の不安の状態、すなわち自分の胸騒ぎ、脱力感とか、さむけやふるえとかいう事だけに集中し、心を奪われ、事実の対象を忘れ、自分の不安、恐怖の結果がどうなるかということが恐ろしくなる。普通の人は犬に対して自己を忘れ、神経質者は犬を忘れて自己に執着する。神経が内向するのである。外向きの場合は外界の事実に当面しているから、その事実が去ればまあよかったという歓喜が起こり、大丈夫という自信もできる。内向的なものは自分の気分を目標としていて、気分は事実とは無関係にいつまでも自分に内在しているから、日夜その恐怖に悩まされるようになる。「煩悩の犬追えども去らず」というふうに、他の犬と違って自分の心の仲の犬だから、絶えず悩まされることになる。そして、この気分に対する、恐怖、不安を中心として、様々な不安に広がって行くのである。(神経質の本態と療法 森田正馬 白揚社 180ページ)煩悩の犬を追い払うにはどうすればよいのか。森田先生は、「そのまま恐怖に当面しなさい。いたずらに恐怖を恐怖しないようにしてはならない」ということに帰着するといわれている。「けっして恐怖を起こさないようにしようとか、忘れようとか、一時逃れの方法をとってはいけない。そのまま恐ろしいままに、自分の実際生活上やるべきことをやらなければいけない。そのために神経衰弱が起こるとか、精神錯乱することは決してない」森田に「自然に服従し、境遇に柔順になれ」という言葉があるが、まさにこのことを言われているのである。私は不安や怖い感情は自然現象なのでどうすることもできないので「あるがまま」に受け入れる。そのうえで、規則正しい生活習慣をつくり、小さな楽しみや感動、問題点や課題をできるだけ多く見つけ出すように心がけている。人生の醍醐味は案外身近なところにあるのではないかと感じている。

2025.08.21

コメント(0)

-

「共有型しつけ」とは何か

お茶の水女子大名誉教授の内田伸子先生のお話です。今の日本ては落ち着きがない、周りとコミュニケーションがうまくとれないなど、問題を抱える子供がすごく増えていると言われています。これは時代が変化していく中で、人と人、親と子の触れ合いが薄れているからだと思います。親が子どもに対してどういう姿勢で接するかは子どものその後の人生に大きな影響を与えます。以前、しつけスタイルと語彙能力の関係を調査したことがあります。高得点の子どもに共通していたのが「共有型しつけ」を受けているということでした。お母さん、お父さんが普段から子どもにしっかり向き合い、密なコミュニケーションとっていること、それから、子どもたちの興味関心に基づく自発的な遊びの時間を大事にし、「洗練コード」と呼ばれる3つのH(褒める・励ます・視野を広げる)を意識した言葉がけをしていることです。そうすると子どもたちも主体的、意欲的になって伸びていくんです。その逆が、「制限コード」の言葉がけをする「強制型しつけ」です。例えば、靴下を履かない子には、「靴下を履きなさい、履かない子はダメよ」と、禁止や命令を多用して子どもに考える余地を与えない言葉がけをするわけです。強制型しつけを受けている子どもは、家の中でも常に叱られないよう親の顔色を窺いながら緊張した状態で過ごすようになって、自分で主体的に考え、行動することをしなくなります。これでは子どもが伸びていくわけがありません。「共有型しつけ」を実践した家庭が、就学前のお子さんに具体的にどんな子育てをしていたかを調べたところ、「思いきり遊ばせること」「遊びの時間を子どもと共に過ごすこと」「子どもの趣味や好きなことに集中して取り組ませること」の3つだったんです。子どもたちが能動的に遊び・学ぶことで、3つの「非認知能力」育まれていくのです。一つには、他者と付き合う能力である社会性・社交性です。二つには、感情をコントロールする能力である自制心です。三つには、目標を達成する能力である実行力・挑戦力です。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 6月号 28ページ)ここで言われている社会性・社交性は、「交渉力」「マネージメント力」、自制心は「自律心」、実行力・挑戦力は「自立心」とも読み替えることができます。子育ては、自己流では霧の中で車の運転をするようなものだと思います。先人の知恵があるわけですから、先人から子育ての基本を学ぶ。子育て中の人は定期的に集まって学習をする。情報交換をする。子育てがうまくいかなかった人は、その原因を子育て中の人に伝えていくことが大事になると思います。子育ては母親だけではなく、父親も積極的に関わることが大事になります。

2025.08.20

コメント(0)

-

完全主義ではなく、完全を目指すということ

森田理論では、「完全主義は自分を苦しめることになるが、完全を求めて行動しなければならない」と言われます。一見矛盾する考え方のように見えます。どういうことでしょうか。完全主義の人は、理想的な状態や結果にこだわり、それが達成できないのではないかと不安になる、あるいは自己を責めてしまうようになります。積極的で建設的、生産的、創造的な行動が鈍ってしまいます。自分は常に雲の上のようなところにいて、問題や苦悩を抱えている現実の自分や他人を厳しい目で見つめています。森田では、自分の頭で考えたことを、自分や他人に押し付けてしまうことを「かくあるべし」の押しつけと言います。この考え方をとっていると、現実や事実が自分の思い通りにならないので辛くなります。現実の自分や相手と対立関係に陥りしんどい思いをすることになります。例えば、「完璧な仕事ができないのなら、最初からやらないほうがましだ」と考えて仕事をさぼってしまうようなことになります。他人から自分の言動を否定されることを怖れて、誰にも相談しないで単独行動をとってしまう。このような完全主義を改めて、雲の上にいる自分が、地上で悪戦苦闘している自分の傍に舞い降りてきて、傾聴、受容、共感、許容してくれるようになると状況は一変します。一方、「完全を求めて行動する」とはどういうことでしょうか。たとえ、不安、不満、症状があっても、誰でも次から次にやるべきことを抱えています。なすべきこと、課題や目標、やってみたいことなどに視線を移して、いまの自分にできる範囲で、最善を尽くし、努力を惜しまないことが肝心です。我々神経質者は小さな問題点や課題によく気がつきます。それらを宝の山と捉えて、きちんととらえることが肝心です。私は「メモ帳」や「グーグルkeepメモ」にキーワードを記録しておくようにしています。そしてできる事はなるべく早く手を付けるようにしています。結果としてきめ細かい生活になっているのではないかと思っています。いまの私にとっての「完全を目指して行動する」というのは、このようなたわいのないものです。これは結果の完璧さにこだわるのではなく、あくまで「今の自分にできる限り」の行動を指しています。結果がどうであれ、その過程で精一杯努力したという事実を重視します。森田でいう「生の欲望の発揮」のことだと思います。

2025.08.19

コメント(0)

-

人材登用と感謝はあざなえる縄の如し

邑井操氏のお話です。織田信長は史上まれにみる人材鑑抜の名手だ彼の登用により豊臣秀吉、徳川家康、柴田勝家、明智光秀、丹羽長秀、滝川一益などがその才能を開花させた。秀吉は若いころは草履取りだった。その秀吉を中国派遣軍総司令官までにし、羽柴筑前守秀吉という名将に育てた。信長は使える人間とみると身分出生などは問題にしていないでぐんぐん引き上げる。その人間が持っている能力をいち早く見つけ出して、適材適所の働き場所を与えた。そして成果を上げた者に対して高く評価し褒賞を与えた。その当時、有能の材を持ちながらも代々譜代の家臣も多く、宿老もあり侍大将もいる中で、序列を無視して人材登用を実行することは実際には難しかった。その点信長は今までの慣習に一切とらわれない人材登用の達人であった。ところが信長は、部下の明智光秀の反乱により突然無念の死を迎えた。明智光秀は三傑のひとり(あとの二人は豊臣秀吉と徳川家康)といわれた優秀な部下であった。信長は能力はあるが自分に意見をする光秀を、公衆の面前で恥をかかせたり、容赦なく叩いたり蹴ったりの折檻を加えた。そのため信長を殺害した光秀は信長のことを心底憎んでいたのである。光秀は自分の今日の栄達は、主として自分の能力の賜物であって、「信長の恩義にあらず」とまで言っている。信長はたしかに部下を活かした。部下はみんな信長によって活かされた。それは紛れもない事実だが、同時に信長もまた、登用した部下達によって天下統一の一番手として頭角を現していたのである。信長はその事実をうかつにも見誤っていたのである。部下を道具として上手に使いこなしていけば、天下統一が完成するはずだったのである。道具は生身の人間ではないが、信長はその道具が壊れたり、役に立つ別の道具が見つかれば捨てればよいという考え方を押し通した。一見合理的な考え方ではあるが、ザルで水を掬うようなもので、すくい上げた途端にすべてが失われてしまう。信長は成果を上げた人を褒賞した。「一つ行えば一つ酬いる大将なり」といわれるほど、能力を愛し賞を行った。しかし褒めはしても感謝はしなかった。「部下を活かしてやっているのはオレだ」という自負と自信は溢れるほどあったが、部下に活かされて事業を達成し得たのだという謙虚さはなかった。信長にとって部下は感謝の対象ではなく、巧みに利用すべき道具だったのだ。(人を動かす力 邑井操 新潮文庫 参照)感謝を忘れ、自己顕示欲を前面に押し出す人は、悲惨な人生が待っているということかも知れない。森田先生のお母さんは、森田先生が「あれが欲しい、これが欲しい」と言うと、いつも「下の人を見よ」と諭したという。私は森田の学習の中で、当たり前のことに「もしこれが無かったらとしたらどうなるかを考えよう。そうすれば自然に感謝の気持ちが湧いてくる」という言葉が印象に残っています。次のような気持ちで生活をしていると、人間関係が破綻することはありません。稔るほど 頭を垂れる 稲穂かな

2025.08.18

コメント(0)

-

ネガティブな潜在意識を浄化する

ハワイに「ホ・オポノポノ」という言葉があります。これはハワイ語で「物事を正す」「調和させる」「心の浄化」「祈り」といった意味を持つ、ハワイに古くから伝わる問題解決と癒しの方法です。ホ・オポノポノでは、自分に起こる問題のすべては、自分自身の潜在意識に蓄積された記憶(ネガティブな感情や思考、劣等感など)が引き起こしているという考え方を基本としています。そのネガティブな潜在意識を浄化するために「クリーニング」という行為を行います。具体的な方法としては、以下の4つの言葉を心の中で、あるいは声に出して繰り返し唱えることが一般的です。①ありがとう(Thank you)②ごめんなさい(I am sorry)③許してください(Piease forgive me)④愛しています(I love you)4つの言葉を唱えることで、潜在意識の記憶をクリアにし、問題の解決や心の平和や調和を取り戻そうとしているのです。この考え方は、不平不満や怒りでいっぱいのときなどに、それには手を付けないで、この4つの言葉を繰り返し唱え続けるというものです。果たして本当だろうかと思うような話ですが、誰でも簡単にできることですので、検証してみるのがよいと思います。これは森田でいえば不快な不安や気分はそのままにして形を整えていくということです。森田理論では「感情や気分と行動は別もの」と言われます。激しいネガティブな感情が湧きおこってきたとき、一時的にその感情はそのまま放置しておく。しばらく時間の経過を待つことです。トイレに行ったり、缶コーヒーを飲みに行く。感情の法則によればどんな感情も一山登り切ってしまうと下って沈静化してきます。この感情の法則を応用することが肝心です。次に、この4つの言葉はどれも肯定的なものです。西田文郎氏によると、ネガティブな独り言は3秒以内に取り消して、ポジティブな言葉に置き換えることが有効だと言われています。マイナスのひとりごと・・・ダメだ、無理だ、イヤだ、面白くない、やりたくない、困った、ついてないプラスのひとりごと・・・よしいいぞ、ラッキー、絶好調、すごい、最高、気分がいい、面白い、楽しい、いい感じ、ツイている脳は最後に言った言葉を記憶として定着させる特徴がありますので、この方法は効果があります。私はこれらを生活の中に取り入れております。

2025.08.17

コメント(0)

-

やる気を高める簡単な方法

藤田英夫氏のお話です。小学生が書き取りテストに夢中になれる方法がある。私が娘の宿題の書き取りをやり、娘がそれを採点するという方法である。娘の態度は一変した。生徒から先生に「立場」が逆になったからであろう。それ用の辞書と首っ引きで、それこそ微細なところにまで私の書き取りをチェックし、赤の○×をつけて採点してきたのである。これによって文字を覚えるのは誰か。私も覚えたが、それ以上に文字を確かなものにしてしまうのは「先生」になって、きわめて主体的に私の書き取りを細かくチェックした娘のほうである。「先生」はいつも偉そうにしている。「生徒」が間違わなくてはおもしろくはないのだ。答えるよりも、問題をつくったり評価したりするほうがより勉強になる。このようなやり方の利用価値は大である。もちろん仕事にも、限りなく利用できる。(人間力をフリーズさせているもの正体 藤田英夫 シンポジオン 327ページ)立場を入れかえるだけで、こんなにも意欲的になれるのなら活用しない手はない。難関大学に合格するような人は、塾の中でどの人の隣に座るかが大きな意味を持つ。ライバル心に火が付く。役に立つ情報交換ができるという面もある。お互いが時には先生になり、時には生徒になって刺激を与え続けることも大きい。労働組合の幹部だった人が、立場が替わり会社の経営に参加するようになったとたんに、会社の批判をしなくなり、会社の成長と発展に精力的に取り組むようになったという話もあります。生活の発見会の集談会でも自分の症状を早く治したいと思っているよりも、依頼された世話役を引き受けて、「どうすれば役割を果し、参加者に喜んでもらえるだろうか」と考えている人の方が早く治る。それは不安や症状に乗っ取られた頭の中に、別のことを考える空間が生まれてくるからだと思われる。別のことを考えるようになると、その分不安や症状から離れることができるようになるのです。立場を変えるというのは、森田で言うと「両面観」と関係があります。一方向ばかリから見ていると、見えるものも見えなくなり八方ふさがりとなります。別の方面から見ることで、普遍的で妥当性のある見方・考え方ができるようになります。「両面観」につながる考え方として、「精神拮抗作用」「不即不離」「不安と欲望」「主観的事実と客観的事実」などがあります。合わせて学習して活用してゆきたいものです。

2025.08.16

コメント(0)

-

「気分本位」から「目的本位」へ

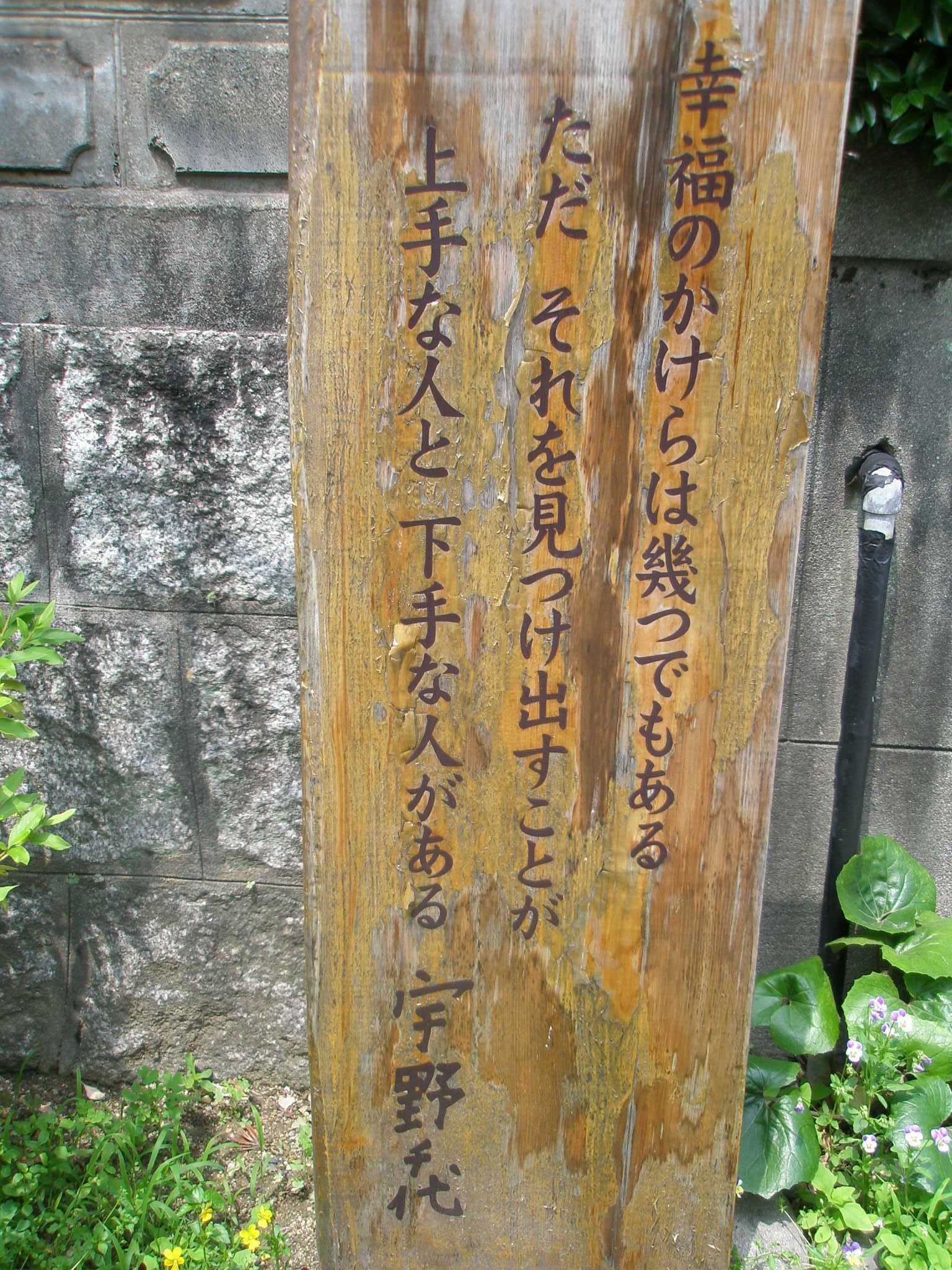

不安や症状と格闘しているときは次のようなことが起きます。たとえば、毎日の食事のあとの皿洗いです。気分が乗らないので、食べたあとでも、食器を洗う気がしません。流しにそのままにしておいて、食器棚から別の皿を出して、スパゲティでも食べます。あるいは、山積みになっている食器の1枚か2枚をそそくさと洗って、インスタントのチャーハンを食べます。そのうち皿がなくなれば、紙皿や紙コップを買ってくるようになります。流しのなかは、汚れた食器が山のようにあります。やはり、洗う気分にならないので放置しておくしかありません。この状態は、別の言葉で言えば、「怠惰」です。気分の良し悪しがどうであれ、怠惰な生活であるのは間違いないでしょう。(生きる力 森田正馬15の提言 帚木蓬生 80ページ)帚木蓬生氏は、「気分本位」の生き方は、「怠惰」な生き方に通じると言われています。悪い気分や感情には、自己増殖の性質があり、そこに重きを置けば置くほど、ふくらんでいきます。その結果、失敗や困惑、拒否や諦め、不快感、痛みなどの黒々した気分はさらに深まり、人の行動を凍結させ、不活発にしてしまうのです。「気分本位」の反対の極みにあるのが、「目的本位」です。「出家とその弟子」で有名な倉田百三が、あるとき、創作に行き詰まって森田正馬に助言を求めました。森田正馬は、「気分などはどうでもよい。気分とは無関係に、ともかくも筆をとって、原稿用紙に向かいなさい」と答えました。気分で書くのではない。ともかくも書くのが仕事だから、書け、という助言です。着想も浮かばず、良い文章が書けなければ、へのへのもへじでもいいのです。書く行為そのものが重要なのです。森田先生は「気分と行動の分離」「感情と行動の分離」のことを言われています。そのためには「目的本位」「行動本位」になることが肝心です。帚木蓬生氏は、「目的本位」の生き方を始めるにあたって、「一番簡単なやり方は、同じ時間に同じ行動を繰り返し繰り返し行う方法です」と言われています。この方法はこのブログで何度も投稿していることです。規則正しい生活、ルーティンワークの確立は、頭で考えなくても自然に身体の方が動くようになります。そのなかで少し意識すれば気づきや楽しみ、興味や関心などが見つかるようになります。宇野千代さんが、「幸福のかけらは幾つでもある。ただ、それを見つけ出すことが、上手な人と下手な人がいる」と言われています。この方向で生活していけば、味わい深い人生を送ることが可能になります。習慣化すれば、積極的、建設的、生産的、創造的な生活になり、「生きていることはすばらしい」と思えるようになります。そのとっかかりは、起床時間を毎日一定にしていくことだと考えています。

2025.08.15

コメント(0)

-

生の欲望の発揮について

ある私立大学付属小学校の6年生が夏休みに入る前のことである。担任の先生が「今年は宿題は出しませんから、みんな精いっぱい楽しんでください」といった。子どもたちは「やった」と大きな歓声を上げた。しかしその後、教室の中は潮が引くように静かになった。そこで先生は「もしやりたい人は、自分で宿題を決めて先生のところに持ってきなさい。そしたらそれをその人の宿題にします」と提案した。するといつもの夏休みよりも宿題の量が多くなってしまった。夏休みが終わって、子どもたちが登校してきた。宿題はどうなっていたか。やってこない子どもたちがほとんどだったというのである。子どもたちは夏休みに入る前にそれぞれ目標を立てて取り組もうとしたのである。ところが現実は刺激のあるゲームや遊び三昧の生活をしていたのである。人間は生産的欲求も持っているが消費的欲求も持っている。その二つが綱引きをしているのだが、ものの見事に生産的欲求は消費的欲求に負けてしまう。子どもも大人も、この点では同じではなかろうか。我々人間は、立派でありたいと願いつつ、ついついその反対の方へと流されていく。ある一線をめぐる2つの綱引きにおいて、生産的欲求は消費的欲求に引っ張られがちというのが実態なのである。(人間力をフリーズさせているものの正体 藤田英夫 シンポジオン 167ページ参照)私たち大人も消費的欲求には目がない。グルメ、旅行、飲酒、観劇、スポーツ観戦、ゲーム、映画テレビなど楽しいことが巷に溢れている。こういう楽しみや刺激はドーパミンがたくさんでてカンフル剤的効果は確かにあります。しかし、こればかりを追い求めていくと、却ってむなしさを感じるようになる。そこでさらに強い刺激を求めてのめり込んでしまうようになる。依存症に陥ると、脳が変質して自分一人では抜け出すことができなくなる。森田では生産的欲求のことを「生の欲望」という。これは小さい、大きいにかかわらず、目標や課題を持って仕事や日常生活にチャレンジしていくことです。森田ではカンフル剤的な消費欲求も大事にします。それ以上に、持続的な生産的欲求、生の欲望の発揮を重視しています。生の欲望の発揮の上に消費的欲求がくっついているようなイメージです。生の欲望に向かって努力精進することは、森田が最終的に目指している姿です。目標や課題が達成できれば嬉しいし、その気持ちは持続します。それが足がかりになってさらに大きな目標や課題が見えてくる場合もあります。そのためには、仕事をしているとき、行動しているときに、何か問題はないか、不具合はないかという視点で観察することだと思います。そしてそれらを見つけたらすぐにメモしておくことが肝心です。このような習慣を作り上げると、積極的、建設的、生産的、創造的人生に変化してきます。

2025.08.14

コメント(0)

-

インターバル速歩健康法のご紹介

信州大学の能勢博先生のインターバル速歩健康法のご紹介です。能勢先生は、以前1日1万歩のウォーキングを勧めておられましたが、参加者の方からは時間がかかる上に、はっきりした効果が現れないため不評だったそうです。そこで運動生理学に基づいた、インターバル速歩を開発されました。インターバル速歩のポイントはいたって簡単です。①3分間早歩きする。②次に3分間ゆっくり歩く。①のポイントは以下の通りです。・首を軽く引き背筋を伸ばして行う。・手を前後に大きく振る。・普段と比べて3センチから5センチの広めの歩幅で歩く。以上を1セットとして、1週間に「早歩き」の合計時間が60分以上になるようにする。例えば、1週間に4日ほど行う場合は、5セット行うことになります。1セット当たり6分ですから、1日30分の歩行となります。1日当たりの「早歩き」はわずか15分ですが、4日間の「早歩き」の合計時間は60分になります。買い物時間や通勤時間を利用すれば、誰でもすぐに取り組むことが可能です。そのためには、自転車、バイク、自動車の利用は多少控える必要があります。これは週末にまとめて行っても構わないそうです。この場合は、一挙に20セット行うことになります。1セット6分ですから、2時間かかります。これは少しハードルが高いです。長続きしない可能性が残ります。インターバル速歩の効果①6ヵ月で体力が10%向上し、血糖値や肥満などの生活習慣病の症状が20%改善する。②頭の回転が速くなり、即断即決ができるようになる。③夜もよく眠られるようになる。④頻尿などの下部尿路症状、うつ症状、認知機能、関節痛などの改善につながる。⑤インターバル速歩後に牛乳をとるとブドウ糖とアミノ酸が効果的に補給されます。⑥体温調整の力はわずか1週間から10日で50%アップして、暑さに強い体になります。詳しいことは、『健康寿命が100歳延びる「筋トレ」ウォーキング決定版』(青春出版)、『最高の歩き方 やせる! 若返る 疲れにくくなる』(世界文化社)をご参照ください。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 9月号 128ページ参照)マラソンの名コーチだった小出義雄氏は、マラソンの初心者が毎日20キロから30キロ走る練習を続けたからといっても、フルマラソンを完走できるかどうかは分からない。ところが、このインターバールトレーニングをとり入れた練習を続けている人は、フルマラソンを完走できる可能性が高くなると言われていました。

2025.08.13

コメント(0)

-

気になるものを目につくところに置いておく

森田先生のお話です。多くの人は、忙しい中にも、書類なり・身の回りのものなどを、必ずきちんとよく整頓して、静かに仕事をしようとする事が普通である。これに反して、私はとくに物の整理の忙しい時にも、なおさらその急ぐものを散らかしておくという癖がある。実は癖ではない。私の一つの手段と工夫であります。出すべき郵便物や返事を急ぐ手紙の如きも、私はことさら目立つように、散らかしておく。そうすると必ず自分で、目障りになり・じれったくなるから、自然に少々身体は苦しくとも、その仕事を早く片付けてしまうようになり、したがって能率もあがるようになる。これを目障りにならないようにすると、なんとなく気が緩んで、出すべき返事も怠りがちになるものであります。(森田全集 第5巻 626ページ)これは気になるものをわざと目につきやすいところに置いておくと、それが絶えず気になって行動の動機づけになるという考えです。ここで森田先生が言いたいことは、問題点や課題が明確化・意識化できれば、「なんとか早く片付けたい」という気持ちが生まれてくるということだと思います。つまりやりがいが生まれてくるというものです。これは、仕事や日常茶飯事、生きがい作り、人間関係作りなどに応用できます。例えば、仕事に取り組むときに、問題点や課題、改善点や改良点はないかという気持ちを持って取り組んでいると、気づきや発見が次々に見つかります。それが積極的、建設的、生産的、創造的な行動の呼び水になるということだと思います。私は整理整頓を心がけることは大変重要なことだと思いますが、行動の弾みをつけるという意味では森田先生のやり方をとり入れています。忘れてはならないものや気になるものをわざと目につくところに置いておく。あるいは頭に思いついたことをその辺にある余り紙に殴り書きしておく。特に問題点や課題のメモは後で大いに役に立っています。

2025.08.12

コメント(0)

-

困難な状況の中でも生き抜いていくということ

正岡子規は「病牀六尺」の中で、「悟りというのは、いかなる場合でも平気で死ぬことかと思っていたのは間違いで、いかなる場合にも平気で生きることであった」と書いている。正岡子規は当時不治の病と言われた脊椎カリエスに侵され、激しい痛みと身体の自由が奪われていた。寝返りを打つこともままならず、鴨居に通した紐を体に巻き付けて引っ張ることでなんとか目的を達するような状態であった。その痛みは我々の想像を絶する。普通ならば「どうして自分だけがこんな目に遭わなければならないのか」と運命を呪うか、放心状態ですべてを諦めて死を待つことくらいしか考えられない。以前の正岡子規は武士道や厭世観の影響もあり、死を恐れないこと、あるいは潔く死を迎えることが「悟り」であると考えていたようです。その後病気になって考え方が変わりました。「平気で生きる」とは、単に死を恐れないということではなく、どの様な困難な状況にあっても、動揺せず、平静な心で日々の生を肯定し、受け入れることこそが真の「悟り」であるということが分かったということです。これは森田理論の考え方と近いものがあります。①苦痛や困難を直視し、病の苦しみから逃げ出さないで、それをありのままに受け入れること。②活動範囲が限られた中でも、日常生活の中で小さな楽しみや喜びを見つけ出す。そして症状が和らいだ時に俳句や短歌などの創作活動に精魂を傾けていました。子規にとって「悟り」とは、死を遠ざけることで、死を賛美することでもなく、死と隣り合わせの状況であっても、ひたすらに「生」を肯定し、そのなかで精神的な平安を見出すことだったと言えます。これは倉田百三の「絶対的生活」の考え方と重なります。倉田百三は当初、哲学的な思索や観照によって真理に到達しようとしましたが、それだけでは現実の苦悩から救われないことに気づきました。そこで、「神の力が自分を動かして、その動きの中で反省すればよい」というように、思索だけではなく、具体的な生活の中での実践や体験を通して真理をつかむことを考えました。そこに到達する段階で、森田先生の思想的影響を多分に受けています。倉田百三の「絶対的生活」とは、苦悩や煩悶があっても、それを無理に打ち消そうとするのではなく、「あるがまま」に受け入れることを指します。この考え方は森田理論の①不安や症状を「あるがまま」に受け入れる。②不安や症状にとらわれないで「なすべきこと」をなすという考え方と同じです。

2025.08.11

コメント(0)

-

☆井上尚弥選手から学ぶこと

大橋ボクシングジムには、世界4階級を制覇し、史上2人目となる2階級4団体統一王者の井上尚弥選手がいる。井上選手を身近に見ている大橋会長や後輩たちは参考になることが多いようです。WBO世界バンタム級チャンピオンの武居由樹氏は次のように見ている。あれだけの実績を上げていれば多少のことは許されるというか、自分のペースで遅れてきても誰も文句は言わないと思うんですけど、井上尚弥選手はルーズなところが一切ない。遅刻することがない。自分に厳しく、時間をきっちり守る。むしろいつも約束の時間の何十分も前に入られているので、そういう日常の練習を学ばせていただいています。大橋秀行会長曰く。井上はうちのジムに来て13年になりますが、不滅の記録をたたき出しているにもかかわらず天狗にならない。13年前の方が今よりむしろ生意気だった。例えば挨拶の仕方一つとっても、練習の帰りに、一人だけ大きな声で「ありがとうございました!」と必ず言う。実は井上選手よりも才能のある選手がほかに2人いました。井上も認めている。でもその二人は途中から伸びなくなった。どんなに高い技術や生まれつきの才能があっても、「気力」がついてこないとダメですね。井上は自分で目標を設定して、基本の練習を疎かにせず、何回も何回も反復して徹底的に取り組んでいる。世界戦のリングに上がる人間って、才能も技術もあって強いのは当然じゃないですか。怪物同士の戦いなんです。結局、最後は心の持ち方なんですよ。「今に見てろ」「見返してやる」という心の持ち方は短期的な着火点にはなるんですが、そううち自分も周りも疲れてくるし勝ち続けられないんですよ。世界チャンピオンになる人は、周りの人に対していつも気遣いができるし、実際感謝の気持ちを持っている。感謝できるというのは、目には見えないが、長くエネルギーを持続するために不可欠な要素なんですよ。「あの人の笑顔が見たい、あの人を喜ばせたい、あの人を感動させたい」という心の底から湧き上がってくるものが大事になるんです。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 9月号 72ページ参照)何かに挑戦したいと思った時、自分の課題や目標を達成したいというのが普通です。しかしそれでは困難な壁にぶち当たった時、乗り越えることが難しくなり途中であきらめてしまうことになりやすい。その壁を乗り越えるには、目標を次のように付け替えることが有効です。「あの人の笑顔が見たい、あの人を喜ばせたい、あの人を感動させたい」という目標に切り替えることができた人は、一旦エネルギー不足に陥っていても、フル充電されて新たなエネルギーが生まれてきます。私たちもこの手法を応用・活用したいものです。

2025.08.10

コメント(0)

-

神経症が治るということ その3

森田先生は大学卒業程度の治り方は、『苦楽の評価の拘泥を超越して、ただ現実における、我々の「生の躍動」そのものになり切っていくことだ』と説明されています。具体的には、「善悪不離・苦楽共存」の状態だと言われています。(森田全集 第5巻 653ページ)大学卒業程度の治り方は、森田に詳しい人に聞いても難しいところだと言われます。これはそういう世界があるという理解に留めるだけでよいとも言われます。今日はこの点を深耕してみましょう。これは事実の取り扱い方を説明されているものと思われます。中学卒業程度の治り方は、事実を事実のままに認めて受け入れることでした。これ自体とても難しいことですが、仮に事実唯真の態度が身に付いたと仮定しましょう。これで終わりなのか。実はまだその先があるのです。目の前の出来事や事実に対してつい是非善悪の価値判断をしてしまうことがあります。目盛りが間違っているかも知れないような自分独自の物差しで、物事をよい・悪い、正しい・間違いなどという価値評価をしてしまうのです。例えば、神経質性格は心配性で小さな不安に振り回されてしまうからよくない性格であると判定してしまうことがあります。森田理論学習をすると、性格には二面性があるといいます。心配性であるということは、感受性が強いということでもあります。また、事前に予想されるリスク管理が細かくできるという面もあります。それなのに神経質性格のマイナス面だけを見て、悲観的に評価しているのです。森田先生は物事や事実の一面だけを見て、よい・悪い、正しい・間違いなどと評価してしまうのは問題だと言われています。物事を見誤ったり、人間関係で問題を起こしたりするのは、不確かな自分の独自の物差しで価値判定をしてしまうところにある。事実には二面性があるので、両面観で分析する必要があります。両面観で見ていくというのは、森田理論学習のなかでは、不安と欲望の関係、精神交互作用、精神拮抗作用、不即不離、主観的事実と客観的事実などで出てきます。大学卒業程度の治り方を目指す人は、事実や出来事を良い・悪い、正しい・間違いと自分の物差しで判定するようなことはやめるように心がける。両面観で事実を過不足なく見るように心がける。そして肝心なことは、すべての事実をあるがままに認めて受け入れたうえで、目の前の課題や目標に向かって努力精進していくことになります。

2025.08.09

コメント(0)

-

神経症が治るということ その2

森田先生が言われている中学卒業程度の神経症の治り方を見ていきましょう。旧制中学のことですから、今で言えば高校卒業程度のことです。不安や不快に気分「イヤなものである」という事実を、そのままに認めて受け入れることができる段階です。不安や不快な気分だけでなく、症状や理不尽な出来事、自分の容姿、神経質性格、能力、運命や境遇なども含まれます。全ての事実を事実のままに認めることです。これがなかなか難しい。まず自分にとって嫌な事実や不都合な事実から目を背けてしまう傾向があります。見ようとしなくなるのです。見ない、聞かない、関わらないようになります。私たちは言葉を使い脳が発達していますので、過去の様々な経験が記憶として蓄積されています。同じような出来事に遭遇した時、その記憶を呼び出してきて類推しています。自分が知っている状況の一部分しか見ていない場合でも、その全体を察し、いつの間にか「分かっている」と思い込んでしまう。また人間は本能的に自分の持っているイメージに合わせて、対象を見ようとします。自分のイメージに合わないものを意識的にあるいは無意識的に切り捨ててしまいます。事実に向き合うことをしないで、先入観、思い込み、決めつけ、早合点で事実を捏造してしまう。「みんな、いつも、要するに」などという言葉は、事実を軽視して抽象的に取り扱っていることになります。次に、問題のある事実や出来事、都合の悪い事実、ミスや失敗、自分の弱みや欠点などを人目につかないように隠そうとするようになります。捻じ曲げたり、ごまかすようになります。言い訳や責任転嫁をする場合もあります。こうなると事実を受け入れることができなくなり、事実を異物として認識して、事実と戦闘状態に入ることになります。自分が望まない状況、不快な出来事、自分の弱点や欠点など受け入れがたい「事実」をあるがままに認めて受け入れることが大事であることは森田理論を学習した人は誰でも認めています。では事実を事実のままに見つめるためにはどうすればよいのでしょうか。まず、「事実を事実のままに認める」というキャッチフレーズをことあるごとに口にすることだと思います。自分の信条を作って毎日唱和している人は、この言葉も付け加えましょう。次にチェックポイントがいくつかあります。その事実の裏を取ったかどうかです。人の話をそのまま鵜呑みにしていないか。現物にあたり、現場や現地に出向いて確認しているか。先入観、思い込み、決めつけ、早合点で事実を捏造しているのではないか。観念優先で現実や事実を非難、否定していることないか。すぐに、これはよいとか悪いとかという是非善悪の価値評価を下していないか。森田理論に「純な心」いう考えがあります。これは最初に湧きあがってくる感情のことだと言われています。事実を正しく認識するためには大変役に立つ考え方です。例えば、怒りや腹立たしい感情が湧き上がることがあります。森田ではこれは初二念の感情であると言われています。では初一念の感情は何か。心配でたまらない。悲観的、無力感などの感情です。感情の事実を事実のままに見るとためには、初一念の感情に立ち返ることが有効です。自分の中には二人の自分が住みついていると言われます。一人は問題を抱えて苦しみながらもけなげに頑張っている自分です。もう一人の自分は、雲の上のようなところから、不安や不快な気分、症状や理不尽な出来事、自分の容姿、神経質性格、能力、運命や境遇などを否定的に見ている自分です。雲の上のところにいる自分が、現実の自分のところに舞い降りてきて、優しく寄り添うようになることが欠かせません。

2025.08.08

コメント(0)

-

神経症が治るということ その1

レイノルズ博士のお話です。私たちアメリカの森田療法によりますと、神経症が治る過程には、次のような段階があります。1番の段階は部屋が汚くても、それに掃除機があっても、自分の悩みでいっぱいですから何もしない。イヤー、汚いなあという感じで、それは悩みの最低の状態です。次の段階では、自分の悩みから逃げたいから掃除機を使って掃除をする。それは気をそらすためですが、これは最低よりはよいです。部屋はちゃんときれいになるし、一時的には治るのです。次の段階では部屋が汚いから掃除をする。症状があってもなくても、部屋が汚いからきれいに掃除をする。2番目と3番目の違うところが分かりますか。大事なポイントです。ほとんどの森田療法の卒業生は、この3番目の段階です。実はもっと良い段階があるのです。ちょっと宗教的な感じになるのですが、部屋が汚い、いつの間にか掃除機が動いている。そして部屋はきれいになる。というように、そこには自分という気持ちが全くないのです。「症状があってもなくても、部屋が汚いからきれいに掃除をする」というのは、感情と行動は別物と考えるということだと思います。感情と行動の分離とも言いますね。森田先生は修養の程度を小学校卒業程度、中学校卒業程度、大学卒業程度に分けて説明されています。小学校卒業程度は、「気分の悪いままにこらえて働くことができる」段階だと言われています。不安や症状、感情や気分は天気と同じ自然現象なので、我々が思うままに自由にコントロールできるものではない。その時の状況にもよりますが、仕事がある、人と会う約束があるという場合は、どんなにおっくうでも足をひきずってでも行動しなければなりません。また、行動を開始することによって、めんどうだ、おっくう、意欲がわかないという感情は変化してきます。最初は嫌で仕方なかったのに、弾みがついて時のたつのを忘れるほどのめり込んでいたという経験はほとんどの人が持っています。(森田全集 第5巻 652ページ)レイノルズ博士の「部屋が汚い、いつの間にか掃除機が動いている」という段階は、何も考えなくても身体がすっと動いている状態です。この次に何をしようかと考えてから行動している訳ではないのです。私の体験では基本的に毎日同じ時間に同じ行動をしているという習慣が出来上がってくると、自動的に身体が動くようになります。この中で、問題点や課題を探し出すように心がければ、生活はすぐに活性化してきます。関心のある人は自分の体験で検証してみて下さい。1994年9月号の生活の発見誌の載っていた記事をご紹介します。「生活が不規則でバラツキが多くがまんができない、気分本位になりやすい」という方は次のようなことを心がけるとよい。決まった時間に起きて、食事をとり、眠る。そういうことができてくると、気分に振り回されにくく、ちょっとのことはがまんできるようになります。ちょっとのがまんが非常に大切で、これが大きながまんへとつながり、症状やそれにともなう不安・恐怖・苦痛がありながらもそれに耐えて必要な行動がとれるようになっていきます。

2025.08.07

コメント(0)

-

「雨の日に傘をさす」とはどういう意味か その2

昨日の続きです。②感情や気分と行動は別物として取り扱う。感情と行動の分離のことです。人生や仕事においては、気分が乗らない日や、困難に直面して気が重くなることがあります。松下幸之助氏は、そのような状況でも、感情に流されずに「やるべきこと」冷静に判断し、実行することの大切さを説いておられます。「雨だから外出はいやだ」という気分や感情があったとしても、人と会う予定が決まっていれば、足を引きづってでも外出するという行動をとる必要があります。これは、不快な感情を「あるがまま」に感じながらも、「なすべきこと」を実行していくという森田理論と同じ考え方です。森田理論では、不安や恐怖という感情も、自然な心の動きとして受け入れ、排除しようとしません。そのままの状態で横において、必要に応じて必要なだけの行動を心がけて、身体を動かしましょうと言っているのです。つまり感情の奴隷になるのではなく、自由で責任ある行動をとることを目指しています。「外出する気が起きない」という主観的な感情あっても、他人と約束がある、大事な会合がある、仕事に行く時間になったという客観的事実があれば、主観的な感情はそのままにして、客観的事実を重視して見切り発車して出かけましょうということです。森田理論では、主観的事実に対して客観的事実があるといいます。主観的事実とは、私たちが心の中で感じたり考えたりすること、つまり感情、気分、思考、欲求などです。例えば「不安だ」「気分が乗らない」「○○してはいけない」といった感情や気分のことです。これらは確かに「事実」として、その人にとっては存在するものです。一方で、「客観的事実」とは、外界の出来事や状況、社会的規範、目の前の課題など、誰から見ても妥当性のある認識できる現実を指します。「今日は仕事の日である」「約束がある」「目の前に解決すべき問題がある」といったものです。森田理論では、この両方の「事実」を認めます。主観的事実(不快な感情)があるからといって、それを否定したり無理に消そうとしたりしません。しかし、その主観的事実にとらわれて、客観的事実に基づいた行動を無視することがないようにしましょうという理論です。つまり、不快な感情(主観的事実)を「あるがまま」に受け入れつつ、客観的事実に基づいて行動・実践することで、結果として不安が軽減されたり、問題が解決に向かったりすると考えます。森田で神経症が治るというのは、不安や症状に直接アタックするのではなく、外堀を埋めていくことで、結果的に不安や症状が小さくなっていくという理論です。

2025.08.06

コメント(0)

-

「雨の日に傘をさす」とはどういう意味か その1

松下幸之助氏は、経営の秘訣を問われた際に、「雨が降ったらどうするか」と問い返し、「傘をさす」というごく平凡な答えから、商売や経営のコツを説明しました。この考え方には2つの側面があるようです。①雑用などの小事を疎かにしないで、心を込めて丁寧に取り組みなさいという意味です。②感情や気分と行動は別物として取り扱うということ。感情と行動の分離のことです。①についてですが、二宮尊徳が「積小為大」という言葉を残しています。意味は「小さな努力をコツコツと積み重ねていけば、いずれは大きな成果や発展に結びつく」と言っています。これは単なる精神論ではなく、二宮尊徳が手掛けた「報徳仕様」という村や藩の再建策の根幹をなす考え方です。公文式学習法があります。何枚ものプリント問題が用意されています。学習レベルは人それぞれですので、その人のレベルにマッチした問題に取り組みます。小さな学びを積み重ねて、大きな学力を身につけていくというやり方です。小さな成功体験を積み重ねて、自信や自己肯定感を育てていきます。次郎物語で有名な下村胡人は、「凡人主義」を唱えています。凡人であっても、日々の生活や仕事の中で、地道な努力と誠実な姿勢を貫くことで、人間として成長し、やがて非凡な境地に至る可能性があると考えていました。宇野千代さんは、「幸福のかけらは、幾つでもある。ただ、それを見つけ出すことが上手な人と下手な人がある」と言いました。例えば、湯のみ茶碗に茶渋がつきます。クエン酸や漂白剤を使えばすぐにとれますよと聞いて、早速試してみると確かにキレイにとれる。こんなことで毎日無上の喜びを感じている人は、幸せな人だと思います。水谷啓二先生は、「我々神経質者は風雲に乗じて成功を収めるタイプではない。凡事を疎かにしないで小事に丁寧に取り組んでいくと、20年30年後には極めて非凡な人になれる」と言われています。凡事に丁寧に取り組んでいくと、問題点や課題や目標に気づくことがあります。それらを宝の山と捉えて、工夫や改良・改善を目指していけば、人間としての器がどんどん大きくなります。私はインテリアの卸会社に勤めていた時に、「凡事徹底」の考え方を仕事に活かした経験があります。仕入先からの請求書をチェックして支払額を確定する仕事でした。メーカーから請求額と弊社の仕入計上額は当然一致しているはずですが、ほとんど合致していません。それは営業マンがメーカーに対して値引き交渉中のものやクレーム品の返品交換が絡んでいるからです。その時仕入伝票や売上伝票をきちんと日付ごと連番ごとにきちんと整理整頓して、どんな伝票でも30秒以内に取り出すようにしていました。この方法は単純で簡単ですが手間がかかりしんどい仕事でした。しかし、この単純作業にひたすら丁寧に取り組むことで、違算の原因を早急に特定することができました。単純な仕事を丁寧にすることは、大変意味があることだということが体験を通して分かりました。松下幸之助氏が説明されている②は明日の投稿とさせていただきます。

2025.08.05

コメント(0)

-

日々緊張感を持ってリスク管理を心がける

森田先生のお話です。僕が自動車に乗る時には、決して両足をそろえて、ユッタリとして乗っているような事はない。一方の足を前に伸ばし、一方の足を曲げて、爪先を立てている。この姿勢は、常に不安定の姿勢で、衝突の時など、最も迅速に、身構えができ、臨機の変化のできる状態である。これは同時に、常にハラハラとした心持になっているものである。(森田全集 第5巻 454ページ)森田先生は人力車に乗っているときに、何かのはずみで車外に放り出された際、とっさに柔術の受け身の姿勢をとってケガを免れたという逸話も残っている。これらの話から推察すると、森田先生が車に乗っているときは、ユッタリとくつろぐようなことはなかったようです。常に想定外の事故に備えて、防御態勢をとっていたということになります。これらの話から、新しいことを始めるときや実践・行動中の際の心構えが見えてきます。想定外の事態を予想し、絶えず緊張感を持ってリスク管理を心がけるということです。最悪の変化を予想して、あらかじめ対策を立てて行動すれば、最悪の事態でも命が助かることがあります。例えば地震で大津波が来る前には一旦波が引いてくるという。その時、小魚や貝を取りに海に出ることは大変危険です。また地震に備えて耐震化工事、非常食や簡易トイレの準備、避難経路の確認などは必須です。次に車の運転をする人は次のようなことを心がけたい。見通しの良い道路で本線に合流する時に「一時停止線」がある。車が来ていないので、ラッキーと思って、一時停止線で止まらないで、そのまま走行する人がいる。そんなところに警察官がいる。一時停止しない人は、いつか高い確率で警察に捕まります。あるいは、田舎の直線道路で他に車もいないので、50キロ制限の道路を80キロくらいで走行する人がいる。そのまま走っていると警察が検問をしていたという場合がよくあります。車で右折する場合は、直進車がいないかどうかだけではなく、交差点に自転車や通行人がいないかどうかを慎重に確認する必要があります。車の運転で「大丈夫だろう。事故が起きるなんて考えられない」という見込み運転は極めて危険です。交差点では、対向車や歩行者の確認は最低2回はするようにしたいものです。森田先生の話は実生活に応用することが大事になります。行動するときは、最悪の事態が起きたときにどう対応するのかをあらかじめ考えて行動することです。そうすることで、想定外の事故を防止することができます。仮に想定外の事故が起きても被害の軽減につながります。緊張感を持って日々の想定外の出来事を頭に入れて行動したいものです。

2025.08.04

コメント(0)

-

☆仕事を大いに楽しむ方法

他人から指示された仕事や人から与えられた役割に、楽しく取り組む方法をご紹介いたします。私はマンションの管理人をしています。仕事の中に解放廊下の掃き掃除があります。この時、箒と塵取りを持って、目立つゴミだけを集めて回るだけでよいという気持ちになると、自分の仕事ではなく、人にやらされている仕事という気持ちになって、仕事に対するモチベーションが下がってきます。仕事は給料をもらうだけのつらい仕事になってしまいます。やる気がしなくなり辞めてしまいたいと思うのはこんなときです。現在は、幾つもチェックするポイントを持っていて、何か問題や不具合がないかどうかを鵜の目鷹の目で探し回っています。気がついたらメモしたり、グーグルキープに音声入力しておきます。・天井に蜘蛛が巣をつくっていないか。・手すりや廊下に鳥が糞をしていないか。・手すりが黄砂などで汚れていないか。・蛍光灯や白熱球が切れていないか。・子供が泥だらけの足で動きまわってはいないか。・側溝が汚れていないか。・ドレンにゴミが詰まっていないか。・解放廊下側のアルミサッシに埃がついていないか。・エレベーターの中が汚れていないか。照明や空調に問題はないか。・エレベーターの開口口の溝にゴミがたまっていないか。・玄関やエントランスに目立った汚れはないか。・玄関ドアのガラスはきれいに磨いてあるか。問題や課題が見つかると宝の山を見つけたような気持になります。一通り掃き掃除が終わると、問題個所の掃除などに取り掛かります。これは自分で見つけた仕事ですから、苦になるということはありません。それよりは、きれいになってよかったという達成感があります。仕事を大いに楽しむ方法はもう一つあります。普通は会社や上司から与えられた仕事を無難にこなすという人が多いと思います。それを逆手にとって、他人に喜びや感動を与えるために自分はどんなことができるだろうかと考え抜いて実行している人がいます。広島県福山市に小山兄弟が営む個人相手の自動車修理工場がある。以前は法人相手の修理を手掛けていたが、度重なる値下げ要求が続き個人相手に切り替えた。今や年代物だが愛着のある自動車愛好家の修理依頼が殺到している。他の修理工場が匙を投げた修理不可能と思える自動車を修理するからである。単に依頼された修理箇所を治すだけではない。修理が終わっても異音がすればその原因を調べて徹底的に直す。その執念は恐るべきものだ。これが顧客を虜にしている。廃車してもよい自動車が機能面では新車同然になって甦るのだから応えられない。そのために最新の診断装置も数多く入れている。毎月修理関係の雑誌に目を通し、修理の展示会に足を運んでいる。兄と弟は固い絆で結ばれて、お互いをリスペクトしている。その小山兄弟は今やゴッドハンドを持つと言われて尊敬されている。

2025.08.03

コメント(0)

-

目標を設定し、目標を目指す意味について

会社が発展・成長するためには、「企業理念」を明確にして、その理念を社員全員で共有化することが欠かせません。焼き鳥「鳥貴族」の大倉忠司社長の「企業理念」は次のようなものです。「たかが焼鳥屋で世の中を変えたいのです。(中略)心と心ふれあいで、世の中を明るくしたいのです。たかが焼鳥屋、されど焼鳥屋。そんなうぬぼれを鳥貴族は永遠に持ち続けていきます」この志を全従業員で共有するために、全店舗の入り口に「うぬぼれ中」と書かれた木札がかかっています。その上、いまや理念推進部という部署を作っている。理念研修を定期的に設け、10名から20名の店長、社員、ある時にはアルバイトやパートを集め、必ず私が直接話をしに行きます。私は普段の会議でも売り上げなどの数字のことはあまり触れません。理念に通じる考え方について繰り返し説き続けてきました。何より心がけているのは、日頃から自分が理念通りの言動や経営をしているかということ、いくら立派な理念を掲げていても、社長が理念にそぐわない行動をしていたら、一気に廃れてしまいます。(人間学を学ぶ月刊誌 致知 7月号 67ページ)串カツ田中ホールディングス会長の貫啓二氏の企業理念は、京セラの企業理念に習い、「串カツ田中の串カツで一人でも多くの笑顔を生むことにより、社会貢献し、全従業員の物心両面の幸福を追求する」というものです。これは経営の神様の稲盛和夫氏の企業理念とよく似ています。これらの話は、企業における長期目標について語られていると思います。個人の場合も目標を明確にして達成に向けてたゆまぬ努力精進を重ねたいものです。私は森田理論学習の中で、短期目標(日々の目標、1週間の目標)、中期目標(1年間から3年間の目標)、長期目標(生涯目標)の3つの目標を持って生活することが大事になることを学びました。私の長期目標は、①認知症や寝たきりにならずに100歳以上まで長生きをすること。②このブログをライフワークとして生涯に渡り続けることです。神経症で苦しんだおかげで、この長期目標を持つことができました。今は感謝しかありません。

2025.08.02

コメント(0)

-

依存症について考える

依存症は、アルコール、ギャンブル、薬物、ニコチン、ネットゲーム、買い物、風俗などいろいろとあります。依存症に陥ると、健康を害し、経済的な破綻をもたらし、家族をバラバラにし、職を失い、時には犯罪者として刑務所に収監されます。依存症に陥ると、生活基盤が破壊されて、悲惨な人生が待っていますので予防することが大事になります。依存症には4つの特徴があります。①強迫性がある。依存症に陥ると、やめたくてもやめられなくなります。②反復性があります。やめられなくなり、際限なく繰り返します。③衝動性がある。思いついたら、すぐに行動に移してしまいます。④貪欲性がある。とにかく執拗に追い求めていくようになります。(やめられない人々 榎本稔 現代書林 81ページ)依存症にかかりやすい人は次のような特徴があります。これらの特徴は神経症で苦しんでいる人の特徴と重なるところが多いように思われます。①大事なことを一人で決められない。誰かに頼ろうとする人。責任ある行動をとることができない人。問題が起きるとすぐに言い訳をする。責任転嫁をする人。気に入らないことがあるとすぐに感情を爆発させる人。②「機能不全家族」に育てられて、そのまま大人になったような人。分かりやすくいえば過保護に育てられた人。③人からの依頼に対して、断ることができないような人。人に依頼するもできない人です。④人づきあいやコミュニケーションが苦手で単独行動を好む人。⑤自分にとって都合の悪い事や、苦手なことがあると、その場からすぐに逃げてしまう人。⑥定年後や子育てが終わって、次の目標が見つけられない人。⑦成功体験が少なく、自己肯定感のない人。自己否定ばかりしている人。⑧衝動的で後先のことを考えないで行動する人。すぐにキレてしまう人。⑨新しいことを始めるときに、過度な取り越し苦労をして、せっかくのチャンスを逃してしまうような人。⑩自己主張が強く、融通が効かない人、相手と妥協することができない人。(同書 97ページ参照)精神科医の榎本稔先生は、依存症の専門家です。依存症は本人の意思が弱いからなったのではなく、脳の機能が変化したり、実際に機能障害が起きていると言われています。脳の部位でいえば、前頭前野、ドーパミンによる報酬系神経回路、扁桃体などの機能が変化したり、バランスが崩れている。その他子どもの頃のストレスやトラウマ体験、遺伝的要因、薬物の副作用などが考えられる。依存が進むと、前頭前野がダメージを受け、自制心や判断力が低下してきます。依存症の人は榎本医師の病院で治療していくしかありません。榎本先生は、依存症に完治はないと言われています。脳が正常に機能するまで回復することはないそうです。ただし依存症を再発させないことは可能だと言われています。依存症予備軍の方は、詳しくは榎本稔医師の著書をお読みください。依存症は誰でも何かをきっかけで陥る可能性があります。ここでは予防法について説明します。①依存性のある物質・行動に安易に近づかない。友達に勧められて、「試に」「一度だけ」というのが、依存症に陥るきっかけとなるのです。②不安やストレスを抱えていると、その苦しさから逃れるために依存症になることがあります。解消法の一つとして森田理論学習をお勧めします。③付き合う人を選ぶ。孤立を避ける。信頼できる人と一緒に行動する。専門家に相談する。④依存症は本人意思の問題として誤解がありますが、依存症は脳に回復不可能な損傷を抱えているという正しい知識を持つことが大事です。そして早期発見、早期対応が決め手です。

2025.08.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- 聖地・神社仏閣・パワースポット

- 諏訪神社(群馬県下仁田町)

- (2025-11-24 20:33:04)

-

-

-

- 医療・健康ニュース

- マイクロプラスチックが、流産をうな…

- (2025-11-02 21:08:34)

-

-

-

- ダイエット日記

- ダイエット食事日記3116日、「紙…

- (2025-11-25 00:33:47)

-