2006年04月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

人間五十年 下天の内をくらぶれば

「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり……」これの元になった文章は「倶舎論」という仏典に「人間五十年、下天一昼夜」とあります。人間世界の五十年は、下天(六道の天界)における一昼夜に相当するということです。花は人間にとって一瞬しか咲きませんが、人間もまた天界では一瞬の寿命しかありません。そう思うと人生が貴重なものに思えませんか? ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月30日

コメント(22)

-

再び高野山での殺人事件ー誰が悪いのか

一昨日の日記で高野山での殺人事件について記事を書きましたが、昨日再び高野山から衝撃的なニュースが飛び込んできました。全く信じられません。真言宗の聖地お大師さんが眠る高野山でいったい何が起こっているのでしょうか?前の記事では「問題が無かったという解決が図られることを期待したい」と書きましたが、今日夕方本堂を掃除していてふと思った事があります。一般の方からは何故「真言宗の聖地高野山で殺人事件が起きたのか?」と不思議がられますが、我々高野山に住んだことがある者にとっては「真言宗の聖地」という意識があったとはいえません。普通の町にいるのと多少感覚が違うかもしれませんが、霊山に住んでいるというピリピリした緊張感があったわけではありません。思えば予感もありました。こんな話があります。あるお寺の団体が住職が所用で出発が遅れ信者さんだけで先に行ってもらった事があるそうです。夜に奥の院を参拝する予定を立てておりましたので、当然夕食時は酒は飲まないようにと添乗員に申し渡していたところ、夕食時に挨拶に来た宿泊先の山内寺院(高野山のお寺)の住職が飲んでもよいと言ったそうです。高野山の奥の院こそは本当の聖地であり、お酒を飲んで行くような場所ではありません。 信じがたい発言ですが、それだけ「聖地」という感覚が薄れているのでしょう。その人個人を批判しているわけではありません。それだけでなく高野山は今「俗世間」に満ちています。誰がそんな高野山にしたのか?真言宗の僧侶以外の何者でもありません。高野山も真言宗も時代の変化に伴ないさまざまな問題を抱えているようです。しかし本当に守るべきものはその教えであり、譲れないものは譲ってはなりません。もし高野山がお大師さん以来の崇高な教えを忠実に守っていたならば、このような事件は決して起こらなかったでしょう。この二つの事件は高野山と真言宗にとっての警鐘です。原点に立ち返って「真言宗の聖地」である高野山を守る事すらできなければ真言宗の未来はありません。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月29日

コメント(22)

-

定例巡拝ー生駒聖天と信貴山

昨日は定例の巡拝に行ってきました。先月で四国巡拝が終わり、来月から西国霊場に向かいます。西国霊場は定員に余裕があります。(参加者が集まってない?)今月はつなぎとして、生駒聖天と信貴山にいきました。朝7時に徳島発。参加者22名のはずが、途中乗車1名を残し23名乗ってます?人数を間違えていました!(汗)24名参加です。朝のうち雨が降っていましたが本州に入ると上がりました。まずは時間が余りそうなので、正月の福男で有名な西宮神社に寄りました。神官の方が総出で境内をきれいに掃き清めています。テレビで見る騒々しさは無く時間がゆったりと進んでいます。続いて東大坂の石切神社へ向かいます。お参りをしてから参道にお店を登っていきます。何故か占いの館が多いです。少なくとも50軒はあるでしょう。興味があって見てもらいたかったのですが、改良服に折五条という僧侶の姿です。あきらめました!昼食をとって生駒聖天へ向かいます。ちょうど晴れてきました。ここは山の中腹に戦国時代の要塞のように作られているお寺です。本堂から森の中へとお堂が続いています。本堂から奥の院までお堂がたくさんありますが、すべてのお堂に番をする人がおり、掃除も行き届いております。私が僧形のためかどのお堂でも「どうぞ上がってお参りください。」と言われ大変気持ちがいいです。心残りは歓喜団。以前私の親の師匠さんが吉野におられ歓喜団を送っていただいていました。とても美味でした。京都で買ったことがありますが、味が今一つでした。生駒聖天にはたくさんあると聞いていたのですが・・・歓喜団、誰かください!大幅に予定時間を過ぎて信貴山へ向かいます途中のスカイラインでちょうど桜が咲いていました。散り始めの桜吹雪がとてもきれいで心が和みます。信貴山も山寺ですが、大きなお寺です。本堂の下に戒壇めぐりがあり真っ暗な中を進みます。本堂から先に巨大な仏像が見えますので行ってみますとお地蔵さんでした。そのすぐそばの塔でもどうぞ中へ入ってお参りくださいと勧められますが中で僧侶が行法をしています。下の護摩堂に上がらせてもらいました。仏器はきれいに磨かれ、護摩の準備がしてあります。こちらもすごく愛想が良く僧侶が説明してくれました。感動してしまいました!生駒聖天と信貴山どちらも感じのいいお寺でした。超おすすめです! コウユウ(写真は境内のさつきです。本文とは関係ありません)ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月28日

コメント(15)

-

高野山での殺人事件について

去る24日に高野山で殺人事件が起こってしまいました。真言宗の聖地である高野山でこのような忌まわしい事件が起こってしまいました。実は昨日もこのことを考えていて眠りが浅かったようです。事情はよくわかりませんが真言僧として記事を書いている立場として知らない顔をしているわけにはいきません。しかしはっきり言って当惑しています。高野山をご存知ない方のために誤解を招かないよう少し話させていただきます。高野山は和歌山県にあり、標高約1000メートルの高地に平原があります。約1200年前に弘法大師が真言宗の修行道場として開かれました。現在は壇上伽藍・お大師さんの眠る奥の院を中心に約50あまりの寺院があり真言宗の総本山です。そこに約4000人が住んでおり高野町という町をつくっています。そのうち僧侶は500人くらいでしょうか?それ以外の方はお寺を中心とした町の中で生活しています。商店から公共機関まで普通の町にある物は大体あります。久保田さんの写真店は私のいたお寺から少し下ったところにあり、そのお店に行ったこともありますし、集合写真を撮ってもらったこともあります。また、お寺に団体の泊まりがあるときにはよく写真撮影に来られていましたので、顔は思い浮かべる事ができます。そのような顔を知っている人が残忍な殺され方をしたことを聞くとなんともいえない気持ちになります。この事件については昨日も今日もニュースで取り上げられていました。高野山は信仰の山と思われていますので、信者さんの間にも動揺が広がるでしょう。どこに問題があったかという分析が当然されるでしょう。学校側の対応が問題にされ責任追及されることも間違いありません。容疑者の通っていた私立高校は不登校生徒を積極的に受け入れていました。それのみならず問題のある生徒を受け入れており、一定の成果を挙げていたようです。また高野山という土地が社会的に問題を起こした人間であっても受け入れてきた歴史があります。普通に問題の解決を図ろうとしたらそれらの見直しが検討されることは間違いありません。宗教という土壌の上に育っている木を切り倒してしまうことになるのは非常に残念なことです。問題が無かったという結論を期待したいところですがどうでしょうか。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月27日

コメント(20)

-

四国遍路の雑記帳36-真念庵と足摺

前回はこちら初崎からは国道沿いに山を登って行くと伊豆田トンネルがあります。ここはかつてはそれほど長いトンネルではありませんでした。現在はトンネルの手前に今大師というお寺があります。2度目の巡拝の時、こんなところのお寺があったかな?と思いながらトンネルに入ったところ恐ろしく長かった記憶があります。2キロ近くありますので、バスを使って抜ける手段もあります。ちなみに「今大師」という名前は、昔このお寺に今大師といわれる高僧が住していたことからつけられたと言われています。トンネルの抜けてから三原方面への道があります、わき道になりますがここを1キロ程進むと真念庵です。37番、38番、39番札所の真ん中にあり、真念法師が立てた通夜堂が唯一残っているところです。かつて足摺が難所だった頃は、この真念庵をもって38番札所(足摺)にお参りしたこととして39番札所に向かった時代もありました。今は訪れる人も少なくひっそりと森の中にただずんでいます。お遍路さんにはぜひお参りしていただきたい霊場です。ここから足摺に向かいます。足摺は四国の南西の端から海へ向かって突き出しています。海の向こうに「ポータラカ」(ふだらく)という観音様の浄土があるといわれていました。ふだらく渡海と言って僧侶が船に乗ってその浄土に向かったといわれています。足摺は海沿いに道があるように見えますが、実際行ってみると山の中を進むことのほうが多いです。天候が変わりやすく一年の3分の2は雨が降るとも言われています。食料はほとんど手に入れることが出来ませんので、あらかじめ用意しておいたほうがいいです。私は野宿で寝ている間に野犬に稲荷寿司を食べられてしまったことがあります。食料を持ったら目を光らせましょう! 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月26日

コメント(12)

-

求不得苦ーお宝を探そう!

先日から大変気になっていたことがあります。以前「あなたは餓鬼道に堕ちている?ー消費者金融は悪者か?」という記事を書き「法定利息の引き上げを提案」しましたが、 5dolphinさんの「金貸し業と銀行屋は地獄行きの一歩手前の職業」という記事を読んで大変反省しました。また、バシ9119さんの記事を読んで状況が理解できました。言い訳ですが、私が消費者金融の肩を持ったのにはかつての経験が大きく影響しています。10年以上前私は東京でサラリーマンをしておりました。自分のお金は銀行に預けておりましたが、勝手に下ろすことが出来ませんでした。現在は知りませんが、当時は午後6時以降はお金を下ろすのに手数料が要りました。また休日も同じです。10000円下ろすのに100円かかります。一方消費者金融で借りた場合、翌日に支店に返しに行くと金利は数円でした。おまけにティシュをくれ、カウンターには飴が置いてあります。自分のお金を下ろすのに高額の手数料がかかる銀行とほとんどただでお金を貸してくれるように見える消費者金融のどちらの味方をするか?言うまでもありません。ただ、銀行が手数料を取らなければ私がお金を借りることもなかったはずです。「法定利息の引き上げ」については撤回いたします。ここから本題です。仏教の八苦に中に「求不得苦」というものがあります。これは何か欲しくても手に入らないという苦しみです。お金があっても欲しいものは手に入りません。何故ならば人間が求めているものは何か形のある物ではなく自分が満足する心だからです。自分の心はお金では買えません。それをお金を貸す人も借りる人も理解して欲しいと思います。>私たちは弘法大師(空海)の見つけたお宝を探す旅人です。>お宝というと金銀財宝を思い浮かべます。>でもそのようなお宝じゃありません。>そういうお宝がいくら沢山あってもいつかは無くなります。>そんなの当たり前だろう、と思うかも知れませんが>そうじゃないんです。>いつまでも無くならないお宝があるんですよ。>さあ、探しにいきましょう。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月25日

コメント(14)

-

「とらねこ」と かくれんぼ

「とらねこ」は かくれんぼをしているつもりでしょうか。さすがに猫です。頭は隠さずに尻は隠しています。隠れているつもりでも目がランランとしています。ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月24日

コメント(8)

-

袈裟の話2

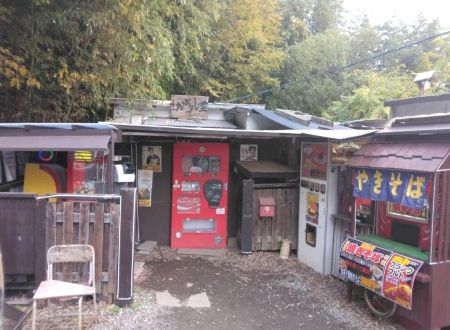

写真は一昨日の屋外特設ステージです。昨日の続きです。袈裟は日本に伝わってさらに変化しました。袈裟の下に着ている衣が色によって位を表すようになりました。赤とか紫などです。赤はすごい話が伝わっています。恵可という禅宗の第二祖になった僧侶が達磨さん(始祖)のところへ入門する時に自らの覚悟を見せるために手を切り落としました。その時に衣が赤く染まったので赤は最高の色と私は聞きました。一方、紫は高貴な色といわれ衣が朝廷から送られています。ちなみに私の衣も紫です(笑)余談ですが現在では紫の衣より黒の衣のほうが高いです!衣の話になってしまいましたが、その上に着ける袈裟も何種類もあります。お葬式に着けるキンキラの袈裟、あるいはタイの坊さんのような如法衣というカキ色の袈裟、紐で吊っている威儀五条と呼ばれる袈裟などなど・・・坊さんが通常着ている黒または茶色の服を改良服と呼びます。衣より袖が短く着物自体もタイトに仕立てて動きやすくなっています。その上に真言宗では折五条と呼ばれる輪げさのようなもの、または小物入れに間違われる小野塚という袈裟をしています。また坊さんを見たらどんな格好をしているか見て、わからなかったら尋ねてみてください。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月23日

コメント(13)

-

袈裟の話

本文とは関係ありませんが昨日の法要の写真が余っているので載せます。(笑)右側の屋台「氷」とありますが、昨日は風が強く気温も低くコートを着ている人も少なくありませんでした。売り上げが気になります。ここから本題です。今日法事がありその時に数珠は要りますか?と聞かれました。数珠が日本では仏教徒である証しになっています。ところで、数珠を持っている人は少なくありませんが、袈裟を持っている人は参拝をしている人を除いてほとんどいません。僧侶は「三衣一鉢」(三枚の衣と鉢一つが持ち物)といわれるくらいですから仏教徒であることを示す持ち物は本来は袈裟(衣)であるべきです。機能から言っても数珠はお経や真言などを数えるために使うものでありますので、修行をする人しか必要ありません。さて袈裟とはなんでしょう?袈裟とはサンスクリット語で「カーシャ」といいます。この「カーシャ」とは驚くなかれ赤褐色のことなのです。つまり坊さんが着ている袈裟の色が「カーシャ」で、それの音写が袈裟なのです。タイなどの坊さんが黄土色のような布をまとっていますが、これが袈裟の原型です。作業着、普段着、正装用の三種類(三衣)があります。インドではこの布一枚でよかったのですが、中国ではさすがに寒いです。その下に衣を着るようになり威儀を表す象徴のようなものへと変化していったといわれています。 明日へ続きます。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月22日

コメント(18)

-

流水灌頂!

名東の地蔵院での流水灌頂の様子です。流水灌頂とはこのような水場で施餓鬼供養をして先祖を供養するものです。昔から讃岐土砂(土砂加持)阿波流水(流水灌頂)と言うそうです。(土砂加持も先祖供養に行います)今日は10時から集会ということで急いでいったところ、誰も来ていません。時間を間違えました!11時からだそうです(汗)出直しました。11時から集会所(坊さんが待機する場所)で小食という食事を取ります。12時から法要が始まります。まずは本堂で理趣三昧という法要を行います。これが終わって集会所へ戻り少し休んで恐怖の練供養です。その前にいきなりやったことのない庭での讃の配役をあてられてパニック(汗)声が上ずってまともに出来ませんでした。本堂前から写真の白い布がつないである特設ステージへ移動するのですが、その間散華(きれいな模様の蓮の形をした紙の華を撒く)をしながら歩きます。その華があり難いということで参拝者は撒くそばから争って拾います。というよりそれが目当てで皆来ていますので行く手を遮られます。それどころか我々が持っている華もむしりとられ、袂に隠すと手を入れられさながら修羅場の様相を見せています(苦笑)無事ステージまでたどり着き、法要も終わりました。コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月21日

コメント(14)

-

四国遍路の雑記帳35-仁井田五社と下田の渡し

37番札所岩本寺は本尊は不動明王、観世音菩薩、阿弥陀如来、薬師如来、地蔵菩薩の五体です。何故かと申しますとここより約2キロ離れたところに高岡神社というお宮があります。ここは五つの社があり明治までは仁井田五社と呼ばれる札所でした。この五つの社の本尊様が現在岩本寺に移動しているわけです。また、ここの本尊様は一時期売りに出されてしまい八幡浜の人が買って札所を自称していたこともあるとようです。ぜひ高岡神社もお参りしてください。次の足摺までは90キロの長丁場です。岩本寺のある窪川は山の中ですが、隣の佐賀から海沿いの道に出ます。中村まで鉄道を利用する手もあります。中村市の手前でルートが二つに分かれます。一つは国道沿いに中村市の中心部を通る道、もう一つは四万十川の河口を渡る道です。宿泊する場合は中村市に入らなければなりませんが、そうでない場合は河口を渡るほうが近いです。以前は河口の下田から対岸の初崎に渡しがありました。渡しの時間は決まっていますが、暇なので時間前でも渡して呉れましたし、対岸から合図すると迎えに来てくれました(笑)四万十川は四国有数の大河です。四国にはいつもはあまり水が流れていない枯れた川が多いのですが、この四万十はいつも悠々と流れています。一度渡しの水位がものすごく下がっていた時がありました。船頭さんに「さすがに好天が続くと四万十川の水位も下がりますね。」と話かけたところ「干潮です。」と言われてしまいました(汗)しかし、河口に橋が架かったため3日に一人くらいしか利用が無くなったと聞きました。平成17年をもってこの渡しが無くなったのは残念です。素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月20日

コメント(10)

-

四国遍路の雑記帳34-三度栗大師

34番種間寺、35番清滝寺、36番青龍寺このあたりもまだ比較的札所の間隔がありません。種間寺には奥の院があり、往古は裏山の山頂にお寺があったようですが私は行ったことがありません。35番清滝寺へは麓の高岡の町に荷物を置き打ち戻ることが多いようです。土佐名物「文旦」が袋で200~300円で売ってました!最初に来たときはこんなにおいしい柑橘系があるかと思い、いつも見つけたら買い込んでおり常時5~6個持ち歩いていました。36番札所青龍寺へは海を渡ります。といっても現在は渡しではなく橋が架かっています。以前は有料道路でしたが、現在は開放されています。36番札所には奥の院があります。横浪スカイラインの途中にありますが、ここは裸足でお参りする慣わしがあります。ここから窪川の37番札所岩本寺へ向かいます。途中須崎というところに三度栗大師という番外霊場があります。お大師さんが栗が三度なるようにしてくれたという話で全国にあり、37番札所にもあります。しかし、そこの三度栗大師の住職にいわれを聞こうとしたら、住職いわく「このあたりは寒いので年に三回実がなっても食べられない(笑)」もう少し南方なら三度食べられる実がなる(笑)ということです。夢も希望もありません! 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月19日

コメント(4)

-

明日は御影供

明日は正御影供(旧の3月21日)です。今を遡る1171年前お大師さんは高野山で長い眠りにつかれました。その一週間前「私は3月21日寅の刻、山へ帰る」と言われました。そして「遠い将来、弥勒菩薩が下生されるまで、高野の峰で禅定する」「私に会いたくば[南無大師遍照金剛]と唱えるがよい。私はそのものと常に共にいるだろう。」と言われました。お大師さんは二仏(お釈迦さんと弥勒さん)中間の大導師とも言われており、お釈迦さんが亡くなられてから、弥勒さんが56億7千万年後に現われるまでの間の迷える人々を導いてくださると言われています。明日は全国各地でお大師さんを慕う法要が行われます。コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月17日

コメント(10)

-

あなたは餓鬼道に堕ちている?ー消費者金融は悪者か?

もう10年以上も前の話ですが、電車に乗っていたところランドセルを背負った小学生が何人かで話をしていました。「借りたお金は返さなくてもいいんだって!」「返せなくなったら自己破産したらいいんだから」目が点になりました。親がそういっているのでしょう。貸す側は返すことを前提にしているはずですが・・・~~~~~以下は興味の無い方は飛ばしてください~~~~~~最近某消費者金融が業務停止処分を受けました。この件について出資法による法定利息を超える部分の金利がまた問題になっています。法定利息は15%~20%ところが出資法では29,2%まで可能です。この法定利息を超える部分は無効というのです。しかしおかしくありませんか、借りる時はその利息で納得していたはずです。利率を知らずにお金を借りる人はいません。後になって利率変更とは怒りますよ。ただ某消費者金融はそれ以外に取り立て・貸付にも問題があったようですから悪くないといっているわけではありません。出資法の金利はかつては108%でした。それが40%ほどに引き下げられ、さらに現在の29,2%に下げられました。それによって果たして消費者金融のトラブルは減ったのでしょうか?どのように問題が改善されたのかデータが見たいところです。むしろ増えたような気がします。さらに引き下げる提案が各界から出されています。利率だけの問題でしょうか?消費者金融も商売です。引き下げたら、消費者金融のリスクが大きくなり、簡単に貸せなくなります。借りられない人間が闇金に流れ、闇金が太るだけでしょう。合法業者と非合法業者どちらが取り締まりやすいか?いうまでもありません。私はむしろ利息の上限は引き上げたほうが良いと思います。利息を高くしたら闇金に流れる人間は少なくなります。また簡単に借りようという気も起こらなくなるでしょう。それ以上にお金を借りるという事がどういうことかきちんと教えるべきではないでしょうか?~~~~~~~ここから本題~~~~~~~~~~~~~~~人は何故お金が必要なのでしょうか?人間はありのままですぐれているのです。自己破産している人と餓死する人とどっちが多いのでしょう?餓鬼というのは基本的に満足しないものなのです。すなわち、いくら楽しいことがあって、おいしいものを食べようとも、いつまでも不満のままなのです。感謝もしない、いつも不満ばかりいう。自分の利益のためには他人がどうなろうとかまわない。そんな人間は生きながらにして、餓鬼道に落ちているのです。あなたも餓鬼道に堕ちていませんか? 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓=人気blogランキングへ

2006年04月16日

コメント(21)

-

とらねこは成仏するか?

すべての生き物に仏性があるならば、とらねこも成仏できる? ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月15日

コメント(19)

-

永代供養の話2

前回の続きです。さしあたっては縁のある寺院に永代供養を頼むという形が増えています。この永代供養ですが、まず条件をきちんと聞くことが重要です。1、位牌・お骨を預かってもらえるかどうか?位牌は預かってもらえるかどうか?また、預かってもらっても一定期間が過ぎたら処分されるのが普通です。また納骨堂がないところではお骨は預からない場合もあります。2、先祖供養はどうなるか? 預けた後お寺で法要をしてもらえるところもありますが、そのような所では金額が極めて高いです。普通は普段のお祀りを代行してくれるだけで、法要・お盆などは別条件になっています。3、いつでもお参りできるかどうか? 永代供養塔などが外にある場合にはお参りできますが、そうでない場合自由にお参りできるわけではないようです。 4、供養証などを発行してくれること 最近よくあるトラブルに先代の住職の時代に預けたものが住職が変わると引継ぎされないというものがあります。このようなトラブルを避けるためにもよく知っているお寺の場合であっても必ず預かり証・供養証などを発行してもらい条件を確認しておきましょう。この発行を断るようお寺には預けるのは見合わせましょう。安易な永代供養はトラブルの元です。出来るだけ自分でお祀りしましょう。以上永代供養には注意が必要です。 ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月14日

コメント(6)

-

法事は誰のためにする?

以前にもお話したことですが、法事は命日に行うのが良いと思います。しかし、そうすると平日に法事を行う可能性が高くなります。平日に法事を行うと仕事を休まなければいけないといわれる方がいらしゃいます。私は「仕事を休んで法事をするのも供養のうちです」とお話しています。しかし現実には法事はたくさんの人が集まれるということで土曜・日曜・祝日にすることが多いようです。したがって平日にされる方はは少ないのですが、今週は平日の法事が2軒ありました。片方の法事には年配の方ばかりでしたが、もう一方の法事には若い方も多かったです。土日祝日の法事でも最近はさまざまな理由により年配の方だけでされることが多いようです。かつては法事はハレの日でありお祭りであり、親戚中が集まりご馳走を食べたようです。しかし、今はそのハレの日がそれほど魅力がなくなったということでしょうか?年配の方だけの法事はやはり少しくらい感じになります。若い方特に子供が参加しているとぱっと晴れやかな明るい感じになります。法事には3つの付録があると申し上げていますが、邪気払いと気の入れ替えには若い方特に子供は重要です。それに将来に儀式を伝えるためにはぜひ来てもらわなければなりません。せっかくの法事です。形だけでなく意味が深いものにしましょう。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月13日

コメント(14)

-

四国遍路の雑記帳33-峰寺と高福寺

31番札所から32番札所禅師峰寺までの間に石土神社があります。ここは32番札所の奥の院でかつて龍穴と呼ばれていました。ここには鍾乳洞があり(龍穴)伊予まで続いているとも言われています。そして少し小高い山の上に32番札所禅師峰寺(通称ー峰寺)があります。ここはお大師さんが虚空蔵菩薩求聞持法を修めたとも言われているところです。ここから種崎というところへ向かい海を渡ります。対岸へは橋も出来ていますが、伝統的には渡しを使います。対岸へ渡って少し歩くと33番札所雪渓寺です。かつては高福寺と呼ばれていました。このお寺は臨済宗の高僧である山本玄峰老師(終戦の詔勅にある「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」の文言を進言した)にゆかりがあります。老師は失明に近い眼病にかかり四国巡拝中にこのお寺に縁があり仏門に入られたといわれています。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月12日

コメント(4)

-

雨漏りに感謝!

今日は未明から暴風雨でした。今日一日風と雨が強く池の水も一気に水位が上がりました。(写真)本堂も台風並みの雨により4ヶ所が雨漏りしました(笑)雨漏りがするということは屋根があるからです。普段は屋根があることに気づきませんが、このような大雨になると屋根があることが如何に有り難いかわかります。そのことを気づかせてくれた雨漏りに感謝します。これと同じようなことはいくつもあるのではないでしょうか?コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月11日

コメント(10)

-

永代供養の話1

最近永代供養を頼みたいという方が増えました。昔は子供がいなくても財産があれば養子を貰って家を継承していったようです。敗戦から昭和30年代ぐらいまでは血縁がなくても子供を戦争でなくした親と、戦争で親を失った子供が結びつくケースがあったようです。最近では養子を貰うこと自体が少なくなったようで、財産の継承者はあっても先祖を供養する人がいないようです。これに対して仏教界も動き出しているようです。一つには一族の共同墓、兄弟あるいは血縁者が共同でお墓を立てます。一族が続く限り先祖の供養には心配ありません。ただし兄弟・血縁者の仲が良いことが条件ですから、先々問題がないともいえません。この共同墓自体が争いの種になる可能性もあります。一方血縁者でお墓を作るのではなく、全く縁がない人を集めて共同墓を作るという動きもあります。こちらは最初から縁がない人が自分の供養を頼みたいということで集まっているので、 人間関係によるトラブルが起こる恐れは少なそうです。しかし主催者の運営状況によっては共同墓の所有者が変わることもあり、契約が無効になったり条件が変更になる恐れがないとも言えません。 ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月10日

コメント(9)

-

四国遍路の雑記帳32-土佐の中心へ

27番札所からしばらくは海沿いの道を歩いていきます。28番札所付近から海沿いの道に別れを告げ、町並みが続くようになります。ここからまた札所が少し続きます。28番札所の大日寺から29番札所の国分寺まで、また29番札所から30番札所の善楽寺までも約6キロです。30番札所は土佐神社の参道の隣にあります。明治まではこの土佐神社(一宮)が札所です。ぜひお参りしてください。30番札所は少し変わった経歴を持っています。明治時代には廃仏棄釈により高知市内の安楽寺に本尊が預けられていて安楽寺が30番札所として存在していました。昭和になって善楽寺が復興し平成まで30番札所が2ヶ所となっていました。現在は善楽寺が30番札所、安楽寺が30番奥の院となっています。私が聞いた話では現在でも安楽寺に30番札所の本尊はあるようです。30番から31番の竹林寺までは直接向かう行き方と30番奥の院の安楽寺を経由する方法とがあります。直接向かう場合は高知市を迂回する形になりますので、商店も少なく泊まれる宿もあまりありませんので注意する必要があります。安楽寺へ向かう場合は高知市中心部にありますので、その心配はありません。31番札所の竹林寺は大きなお寺で五重の塔もあります。また竹林寺といえば「はりまや橋で坊さんかんざし買うのを見た」といわれた僧侶がいたことで有名です。この僧は破戒僧の代表のように言われていますが、明治期に荒廃していた竹林寺を復興した方です。現在でも竹林寺の中の船岡堂にまつられています。また、竹林寺の隣には牧野植物園があります。時間が許すならぜひ寄りたいところです。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月09日

コメント(7)

-

今日はメリシャカ本番!

今日はお寺でメリシャカです。といっても今年は普段通りの花まつりです。 朝から大きなやかんに水を張り、甘茶を作りました。いつもながら、甘茶の濃さを調節するのが難しいです。少しずつ飲みながら濃さを見て行くのですが、飲んでいるうちに味がわからなくなってしまいます。 風が強かったので、いつもは本堂を開けたままにしておくのですが、今日は数十センチしか開けませんでした。10時から法要を行い甘茶供養を行いました。ところで新暦では今日が4月8日ですが、本来は旧暦で行うのが正式です。 旧暦の4月8日は新暦では5月5日(今年の場合)です。何とこどもの日です!何か企画したいところですが仏生会の法要が入っています。 ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ~~~~~~~~~~広告~~~~~~~~~~~~~「キリスト誕生がメリークリスマスならば、 われら仏教徒はメリー釈迦」メリシャカサイトがオープンしています。注)私が参加しているサイトではありません。

2006年04月08日

コメント(8)

-

今日もメリシャカ!(前夜祭?)

今日は徳島市仏教会主催の花まつりがありました。約50名弱のお稚児さんが徳島市中心部の商店街を約1時間にわたって白象を引いて練り歩きました。天気にも恵まれ、今年は商店街の協賛でお菓子をいただき子供たちも満足そうでした。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月07日

コメント(8)

-

メリシャカとは何か!

メリシャカとは何か?「キリスト誕生がメリークリスマスならば、 われら仏教徒はメリー釈迦」メリシャカサイトが4月8日にオープンします!http://www.merry-shaka.com/4月8日はお釈迦さんの誕生日です。各地で花まつりという行事が行われます。この花まつりこそが、実は仏教徒が合同で行うことができる唯一の行事であり、葬式仏教といわれる日本の仏教の行事の中で縁起のよい?行事の代表格です。この日ばかりはお寺も明るい雰囲気に包まれます。お釈迦さんのお母さんのマーヤー婦人は「遥か遠い天から、6本の金色の牙を持つ純白の象が下りてきて脇からお腹に入った」という夢を見てお釈迦さんを身ごもったといわれています。また、ルンビニーの園でお生まれになった時は、あらゆる木々は咲き誇り、虚空から清らかな甘露の水が降り注ぎお釈迦さんの体に注がれたといわれています。そして、七歩歩いて右手を上に、左手を下にして「天上天下、唯我独尊」と宣言されたといわれています。そのため花まつりでは白い象を引いて、花で飾られたお堂の中で、生まれた時のお釈迦さん(誕生仏といいます)に甘茶を掛けます。メリシャカまであと2日! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月06日

コメント(27)

-

法華経が最高のお経?

昨日、一昨日からの続きです。3.釈迦の経典の中でも法華経が最高である事は宗教学者も認めております。真言宗では何故璽前教を経典とするのでしょうか?お尋ねいたします。3、経典に優劣をつけることを教相判釈といいます。これは中国に経典が輸入された時、8万4千とも言われる膨大な経典には矛盾したところがある事を中国人がみつけました。では本当にお釈迦さんが説きたかった教えは何か?ということを考えおのおのが自分が正しいと思う教典を元に教学を組み立てました。天台宗は法華経、華厳宗は華厳経などです。天台宗は膨大な経典を5つの時期に分け法華経を最高としました。これはあくまで天台の説であり、他の宗派は認めていません。天台では法華経を一番最後に説いた教えとし、それ以前のお経(璽前教?)は真実の教えでない法華経に至るまでの方便(導き)としています。真言宗が基にしている大日経・金剛頂経はこの区分にはありません。なぜなら天台教学が確立された頃中国に伝わっていなかったからです。天台系の宗教学者を除けば法華経が最高であるといわれる方はいないと思いますがどうでしょう。以上でお答え終わります。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月05日

コメント(20)

-

お大師さんの手足は?

昨日の続きです。少し長くなります。2.弘法大師は手足を腐る病に侵され苦しんでのご逝去、弘法大師の説く即身成仏について教えてください。2、お大師さんは亡くなる4年前悪瘡にかかり、僧職を辞任しようとしたという記録があります。この悪瘡というのがよくわかりませんが悪性の腫れ物のようです。ここから手足が腐ったと推測されたのでしょうか?しかしこの病気は「大師御行状集記」によると直ったとも言われています。病気で辞任しようとした3ヶ月後に比叡山で受法を行っています。翌年1月には宮中で諸宗の学匠と論議を交わしています。そして8月には高野山で万灯会の法要を盛大に行っています。その翌年は記録がありませんが、その翌年は1月に宮中、2月に奈良、3月に比叡山、8月高野山、と移動して法要講義などを行い、12月には再び宮中に戻り、翌1月に宮中で法要を勤め上げ、3月に亡くなられました。昔の時代ですから移動することだけ考えても、とても質問のように手足が不自由とはとても思えません。弘法大師の即身成仏についてはこちら。 素光明日に続きます。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月04日

コメント(6)

-

大日如来とは何か?

先日、宗教研究家尾坂さんより「ここがヘンだよ日本の宗教」というタイトルでこのような質問がありました。全文はこちら一部質問の趣旨がわからないので尾坂さん宛てにコメント入れておきましたがお答えがありません。しばらくそのままにしておこうと思いましたが、誤解を避けるため推測でお答えします。~~~~~~~~以下質問~~~~~~~~~~~~~~ お尋ね致します。真言僧様 ご意見感謝致します。そして真言僧として宗専門分野の経典をお尋ね致します。1.本尊大日如来が架空仏である事を真言僧として どうお考えですか?2.弘法大師は手足を腐る病に侵され苦しんでのご逝去、 弘法大師の説く即身成仏について教えてください。3.釈迦の経典の中でも法華経が最高である事は宗教学者も 認めております。真言宗では何故璽前教を経典と するのでしょうか?お尋ねいたします。~~~~~~~~以上質問~~~~~~~~~~~~~~1、まず架空仏という言葉がわかりませんが、文面から推測するのに実在したお釈迦さんに対比して大日如来は架空の存在であるという事ではないかと思います。確かに大日如来は実在の人物?ではありません。しかし、お釈迦さんが説いた真理はおしゃかさんが作り出したのではありません。お釈迦さんがこの世に現われてその理を説きましたが、その真理自体はお釈迦さんが生まれる前からありました。それを説いているのが大日如来なのです。言い換えれば大日如来自身が真理なのであります。ですから、真言宗では真理をこの世で見つけたお釈迦さんよりも、その真理自体である大日如来を重視するのです。 以下続きは明日です。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月03日

コメント(8)

-

野性を忘れたとらねこは・・・

半野良ですが野性を忘れています。何を考えているのでしょうか? ゆうき注)「ゆうき」は筆者の名前です。 猫の名前は「とらねこ」です。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月02日

コメント(14)

-

四国遍路の雑記帳31-神峰、神社とお寺

26番札所から27番札所神峰寺までは海沿いの道を歩いて約30キロです。お遍路はとかく何故か早くまわらなければいけないような脅迫観念に襲われますがたまには砂浜でゆっくりしましょう。この辺りの方は親切な方が多いようです。土佐黒潮鉄道が室戸の隣の奈半利までのびてきています。この鉄道を利用する手もあります。神峰寺は「まったて」と呼ばれる急なのぼり坂です。宿を麓にとって打ち戻るのも一つの手です。麓には「食わず貝」といわれる石の貝が出ます。お大師さんに意地悪したので貝が石になってなってしまったという言い伝えですがただの化石です。(笑)神峰寺は桜の名所でもあります。ここはお寺が札所ですが明治時代、神仏分離令によってしばらくお寺がつぶされていました。現在お寺の上に神社がありますがここが昔の札所です。今はすっかり寂れていますが、ここには灯明岩という大きな岩があります。有事の時にはこの岩が光を放つとも言います。近年では敗戦の時光ったと古老から聞きました。ぜひお参りしたい神社です。ここから28番札所の大日寺まで30キロぐらいです。ちなみに徳島の打ち始めでは、30キロとはとてつもない距離のように感じますが、この辺りまで来ると30キロは一日で着く距離で、それほどでもないように感じられるのは不思議です。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年04月01日

コメント(10)

全29件 (29件中 1-29件目)

1