2006年07月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

とうろう流しのご案内

明日からついに8月です。ちょっと忙しくなりますので勝手ながら、不定期更新となります。昨日アップした「とうろう流し」を下記の通り行います。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~精霊供養『とうろう流し』日時・場所 八月十六日 午後七時~八時 春日橋北詰 (藍場浜公園・郷土文化会館側)供養料 一灯 1,300円申し込み先 各自の旦那寺へ(徳島市仏教会加盟寺院に限ります)車でお越しの方は周辺駐車場をご利用願います。 平成18年7月 徳島市仏教会~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~徳島市中心部の新町川を「とうろう」が埋め尽くす様は壮観です。どうぞおいでください! コウユウ~~~~~お盆特集~~~~~~~お盆の話ー1(お盆の由来)お盆の話ー2(再びお盆の由来)お盆の話ー3(施餓鬼法要の話)お盆の話ー4(お盆の行事)お盆の話ー5(お盆の準備)お盆の話ー6(質問コーナー)お盆の話ー7(再び質問コーナー)ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月31日

コメント(35)

-

とうろう流し

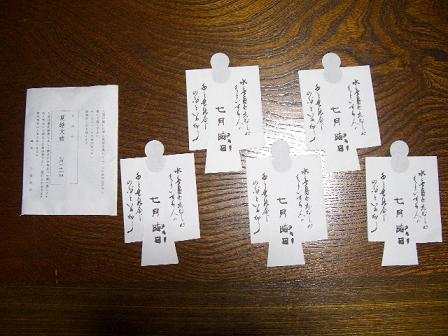

徳島では8月16日に、このような「とうろう」を流して「精霊流し」を行います。こちらのほうが実際の映像に近いでしょうか?今日はこの灯籠と盆提灯に戒名を書き入れました。 コウユウ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~おわび たくさんのコメントありがとうございます。お返しが遅くなりますが必ずお返事いたします。なにとぞ、ご了承お願いいたします。~~~~~お盆特集~~~~~~~お盆の話ー1(お盆の由来)お盆の話ー2(再びお盆の由来)お盆の話ー3(施餓鬼法要の話)お盆の話ー4(お盆の行事)お盆の話ー5(お盆の準備)お盆の話ー6(質問コーナー)お盆の話ー7(再び質問コーナー)ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月30日

コメント(20)

-

昨日は失礼しました!

昨日は多忙と体調不良のため、ブログを休ませていただきました。隣の八坂神社からこんな人型がきました。初めてです!30日にこの人型を布団の下に引いて31日に持ってくるとお札と変えてくれるそうです。「人型の祈祷料は決まりはありません」とあります???私も祈祷をするんですが・・・(苦笑) コウユウ~~~~~お盆特集~~~~~~~お盆の話ー1(お盆の由来)お盆の話ー2(再びお盆の由来)お盆の話ー3(施餓鬼法要の話)お盆の話ー4(お盆の行事)お盆の話ー5(お盆の準備)お盆の話ー6(質問コーナー)お盆の話ー7(再び質問コーナー)ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月28日

コメント(31)

-

お盆の話ー7(再び質問コーナー)

再び質問にお答えします。3、棚行、って言われますが、なぜ「棚」というのでしょう?これはお盆にだけ行われる特別なおまつりの仕方なのでしょうか?吉祥天2260さん仏壇の外に精霊棚というものを作ってお祀りするのが一般的のようです。場所によっては外にそれを作ることもあるようです。それを拝むので棚行と言うそうです。精霊棚には普通の仏様のお祀り以外に、季節の野菜などをお供えします。これは、かつて盆と正月がお祭りだった頃の名残でしょうか?豊饒への感謝の意味もあると思われます。また、浮かばれない霊(精霊)に対する供養の意味で、施餓鬼としてご飯などを仏様に祀るのと別に用意するところもあります。詳しくは旦那寺などに問い合わせください。4、お盆の時期はご先祖様が家に帰って来ていると言われています。そうするとお墓は空になっているのでしょうか?こう子供さんに尋ねられて答えられなかったそうです。魂(こん)と魄(はく)という考え方があります。ご存知でしょうか?日本の先祖供養は仏教の形を取り入れていますが、神道、道教、儒教などの影響を受けています。魂(こん)と魄(はく)という考え方は儒教から来ています。儒教では人を精神の主催者「魂」と肉体の主催者「魄」に分けます。生きているときは魂と魄が一致していますが、死ぬと分離します。魂は天上に行きと魄は地下へ行きます。この魄の保存場所がお墓で、死者の魂と魄が拠り付くものが位牌です。お盆の期間中は確かに空になっています(笑)しかし魄の保存場所です。気持ちよく帰っていただくようきちんとお祀りしておきましょう。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月26日

コメント(24)

-

自然葬?

このところ、徳島新聞で「供養が変わる」という記事を連載しています。自然葬についての記事がありました。それによると「葬送の自由を進める会」というところが自然葬と称して遺灰を海や山の自然に帰す運動をしているそうです。しかし不思議に思いました。自然に帰すのが目的ならば、最初からお骨など拾わなければよいのでは?また散骨ということで海や山にお骨を撒くのですが、費用が二人分でなんと16万円!これが果たして「葬送の自由」なんでしょうか?日本の火葬炉は火葬してもお骨が残るように設計するため、諸外国の火葬炉(お骨が残らない)の建設費に4倍といいいます。お骨まで完全に火葬したほうがいいのではないでしょうか?しかしお骨を残さないように火葬しましょうという話は聞いたことがありません。それどころか遺骨を入れたアクセサリーなど作られ死後も故人と一緒にいたいという思いがあるようです。ある僧侶の方も散骨を希望されていました。この世に思い残すことがあるのでしょうか?どうしても日本人はお骨というものに対して思い入れがあるようです。散骨というのは自由ではなくエゴのような気がします。適当なところにお骨を撒いて満足するよりは、きちんとお祀りしたいと思います。 ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月25日

コメント(46)

-

四国遍路の雑記帳50ー十夜ヶ橋

出石寺から大洲へ戻ります。大洲は城下町で古い町並みが残っています。大洲市の町外れに番外霊場の十夜ヶ橋があります。ここはお大師さんが巡錫の折に泊まるところがなく、この橋の下で野宿したところ寒くて一晩が十夜にも感じられたということで十夜ヶ橋と名づけられました。以前紹介したバラ大師と話が似ているでしょう。この伝説から橋の下にはお大師さんが寝ているかもしれないということで、お遍路さんは橋の上では杖をついてはいけないといわれています。大洲の人はお大師さんを泊めなかった冷たい人間だといわれていたので、以前は積極的にお接待をしたそうです。また現在は知りませんが、以前この十夜ヶ橋にはお遍路さんの為の通夜堂(宿泊施設)がありました。これもお大師さんが泊まるところがなくて困ったことが関係しているといえるでしょう。最近では十夜ヶ橋では野宿修行のための夜具を貸す?ことをしていました。何故お大師さんが寝れなかったところで野宿をするのか気が知れません。大洲を過ぎると内子です。ここにも古い町並みがあります。余裕があったらこのあたりはゆっくりしたいところです。素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月24日

コメント(18)

-

お盆の話ー6(質問コーナー)

お盆についていくつか質問がありました。1、お盆は毎日お霊供を祀るのでしょうか?よく聞かれる質問です。お坊さんが棚行(お盆のおまいり)に来る日だけすればいいのか?などと聞かれます。お霊供は丁寧には毎日お祀りするものです。高野山では毎日お祀りしていました。しかし、毎日では大変なので、お盆、お彼岸、命日など日を決めてお祀りしています。できるだけ毎日お祀りしましょう。2、お盆はいつからお祀りするんですか?お盆は12日~15日あるいは13日~16日と思われていますが、元々は1日から行うものでした。参照それが短縮されたのは一説には徳川家康が江戸の町を作ったとき、仕事を長く休まれては困るため、従来1日から行っていたものを、12日からに短縮したともいわれています。ですから余裕があれば早くからお祀りしてもかまいません。僧侶が1日から棚行に廻るのも同じ理由です。厳密には8月8日が旧の7月15日です。その日が本当のお盆です。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月23日

コメント(18)

-

暑い夏ー取りとめのない話

戦死者のお墓は何故普通のお墓と形状が違うのか?先日そんな質問をされましたが答えられませんでした。8月に入ると毎年のように終戦特集なるものがテレビで放映されます。昭和20年8月15日に日本は負けました。しかし何故、終戦などというあいまいな言葉を使うのか?「戦争は負けたわけでなく終った」という意見もあります。それならば何故、戦犯などという言葉が存在するのか?戦争犯罪人はそもそも戦時国際法で規定されており、戦勝国の人間であろうと裁かれるべきものです。話題になっているA級戦犯は事後法によって戦勝国により裁かれています。もし日本が勝っていたら裁かれたでしょうか?私は戦争を肯定するわけではありません。しかし、戦争を真剣に考えなければ、また同じ道を歩んでしまいます。また、日本は古来から勝者も敗者も過去わだかまりを捨てて、水に流すことを美徳としています。戦犯を分祀するというようなことは決して行ってはいけません。話は元に戻しますが、「戦死者の墓は当時は優遇されていたのかも知れない」そんな印象を私は持っています。戒名などはそうです。でも見直す時期に来ているのかも知れません。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月22日

コメント(27)

-

四国遍路の雑記帳49ー鳥坂トンネルと出石寺

43番明石寺から44番大宝寺までまた80キロ位の道のりがあります。23番から24番と同じくらいの距離ですが、慣れてきているためでしょうかそれほど長い距離には感じられません。明石寺から山一つ超えたところが卯之町で、古い町並みがあります。余裕がある方はここで泊まってもいいでしょう。国道56号線沿いに北上します。すると途中に鳥坂トンネルというとても長いトンネルがあります。全長約二キロ、歩いて入ると30分ぐらいトンネルの中です。このような長いトンネルは警戒して避けていたのですが、地図を見ると鳥坂「隧道」と書いてあったので、そのまま入ってびっくり!汗をかいているため顔も排気ガスで真っ黒になってしまいます。それだけならいいのですが、もしトンネル内で火災でも起ころうものなら逃げ遅れて必死です!必ず迂回しましょう。トンネルを越えると大洲です。四国別格霊場7番の出石寺へ向かう場合はこちらから向かう方法と、鳥坂トンネルの手前から八幡浜に出てそこから向かう方法がありますが、いずれにしても恐ろしく遠いです!私は大洲と八幡浜と両方から行きましたが、いずれも筋斗雲のように車がやってきて載せていただいています(感謝)。出石寺は弘法大師の三教指帰に出てくる修行場の「金巌」ともいわれています。こんな山の中になんでこんな大きな寺院がと思うようなお寺です。宿坊もありますので山の中で一夜を過ごすのもいいでしょう。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月21日

コメント(11)

-

数え年はどう数える?

なぞなぞのようなタイトルですが、先日このような話がありました。お葬式をする場合には通常亡くなった方を「数え歳」で数えます。私はお葬式の前にお寺へ来ていただいた時にそう申し上げて、遺族の方も納得して帰られたと思ったのですが、すぐに電話がかかってきました。「現在の満年齢が○5歳なので、 数えで○6歳のはずではないですか?」数え年というのは、生まれた時に1歳です。胎児のときに受胎から10ヶ月お腹にいますのでその分を数えています。西洋では生まれた時から年齢を数えますが、仏教の輪廻の考え方からすると、受胎から数えるほうが普通です。さらにお正月を過ぎると1歳が加わります。つまり、12月31日生まれならば、次の日に既に2歳!そんな馬鹿な!と言われそうですが、本当です!戦前ぐらいまではこのような数え方をしていたようです。現代の感覚ではなんで!と言われそうですが、よく考えてみてください。昔は盆と正月はともかく、他の日は今日が何日か?大体しかわかりません。テレビも新聞も日めくりも無いでしょう(笑)正月に歳を取っていくというのは合理的だったのでしょう。私の子供の頃でも大晦日には年取りという行事(おせちを食べるだけです)がありました。正月は特別な行事と思われた理由がよくわかります。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月20日

コメント(40)

-

とらねこ天界へ?

蜘蛛の糸ではありませんが、天からの紐にとらねこが掴まっています。天界へ登る練習でしょうか? ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月19日

コメント(36)

-

祇園さん!

京都でも祇園祭をしているそうですが、徳島でもあります。隣の八坂神社の縁日です。ここは全国の八坂神社の発祥?とも言われています。神殿前です。子供たちが花火をして遊んでいます。参道に屋台が並んでいます。かつてはもっと沢山の屋台が並び、にぎわっていましたが、最近は寂しくなってきました。八坂神社には牛頭天王が祀ってあります。祇園精舎の守護神ともいわれ、それ故祇園と言いますが、インドには存在しないようです。日本ではスサノオのミコトと同体といわれています。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月18日

コメント(29)

-

四国遍路の雑記帳48ーバラ大師

41番稲荷から、42番札所の仏木寺、さらに43番札所の明石寺まではすぐです。仏木寺から明石寺へ行く前に歯長峠という山越えがあり、それを下って宇和方面へ向かうのが一般的ですが、余裕があったら、野村町のバラ大師永照寺を尋ねましょう。ここはお大師さんが四国へやってきたとき、この地で野宿しましたが、バラのトゲのために眠れず一晩が十夜に感じられたそうです。そこでお大師さんは法力でバラのトゲを封じ込めたと伝えられています。それ故ここは十夜野と呼ばれています。ん~どこかで聞いたような話だと感じられた方は鋭い!十夜ヶ橋の話にそっくりです。それはさておき、以前にも四国霊場の不思議についてお話しました。食わず貝、三度栗大師、二重柿。しかし、ここは凄いです!トゲのないバラが自生しています。しかし、そのバラを他所へ移すとトゲのあるバラに変わり、「恐ろしいたたりに見舞われる」と言われています。事実トゲなしバラに興味を持ち、ひそかに持ち帰り植えたところ、トゲのあるバラが生えてきたため、あわてて送り返してきた人が沢山いると住職から封書の束を見せられました。ちょっと遠回りですが、ぜひ行ってみたいところです。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月17日

コメント(19)

-

今月南海大地震が起きる?

今日の法事で怖い話を聞きました。徳島県南の地域では子供たちの間で「南海地震が今月起きる」といわれているそうです。このところ異常に暑いです。エネルギーが貯まっているのでは?今年は池のウシガエルが異常です。ヘビもたくさん出てきています。とらねこも逃げる用意をしています? コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月16日

コメント(36)

-

多忙にてお手上げ!

今まで遊んでいたつけが回ってきました。お盆の準備が間に合わないかも・・・人のお盆の準備より自分のほうを・・・(汗)完全にお手上げです!(汗) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月15日

コメント(26)

-

お盆の話ー5(お盆の準備)

さて前回までお盆についてお話してきましたが、今回は準備についてお話します。まず、必要なものは香、華、灯明、供物です。あらかじめローソク、線香、焼香、炭、は用意しておきましょう。供物はお菓子・果物に加えて季節の野菜をお供えします。祀りかたは地方の習慣に従ってください。以前にお霊供をアップいたしましたが、不備がありました。その差し替えがまだできていませんでしたので、こちらにアップします。よく汁椀と豆椀が反対になっています。また、これ以外にふたがあります。ふたに盛らないようにしてください。 コウユウ ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月14日

コメント(29)

-

猫の手も借りたい!

忙しかったので、猫の手も借りたいところです。とらねこが手(足)を延ばしていたので、借りようとしたら隠されてしまいました!飼い主に似て意地が悪いです! ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月13日

コメント(24)

-

お盆の話ー4(お盆の行事)

徳島ではお盆の月に初盆(お葬式のあと初めて迎えるお盆)の家は提灯をつるします。 高野山でもお盆の月は日没から提灯に灯明をつけていました。高野山ではローソクだったので、風がつよい日に火が気になって見に行くと提灯が炎上!という事態もありました。最近のものは電球になっていますのでそのような恐れはありません。そしてお盆が近づくと、まずお墓を掃除します。そして家には精霊棚を設けます。仏壇とは別に精霊棚を設けるところ、外に設けるところなど地域によって特色があります。なす、きゅうり、もろこし、などの夏野菜、そうめん、ほうずきなどをお供えします。 昨日お話した施餓鬼を精霊棚の脇にしているところもあります。徳島ではお供えに紙を使わず、蓮の葉を使うようです。これなど紙が高級品だった頃の名残でしょうか?また迎え火、送り火、などを行う習慣のところもあります。盆の入りの夕刻に家の前で火を焚いてご先祖を迎えます。高野山では8月12日にお寺から奥の院まで、住職以下総出でぞろぞろとこの迎え火を提灯で貰いにいきます。途中で火が消えるようなことがあると再度奥の院まで、貰いにいかなければなりませんので提灯持ちの責任は重大です!またお盆の終わりには再度火を焚いてご先祖を送り出します。精霊流しといって供物を川に流して送り出すところもあります。徳島では灯籠を新町川に流しています。8月16日7時からです。お気軽にどうぞ!お盆は先祖様に感謝するいい機会です。せめてこの時ぐらいは、仏壇に手を合わせ、お墓参りをし、菩提寺で先祖供養をしましょう。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月12日

コメント(28)

-

お盆の話ー3(施餓鬼法要の話)

お盆の時には施餓鬼供養というものをすることがあります。お盆には棚行といって坊さんが各家庭を拝んで廻りますが、お寺に集まって法要を行うこともあります。この場合には施餓鬼法要を行っていることがあるようです。施餓鬼は文字通り、餓鬼に食事を供養することで、その由来は以下のようです。「お釈迦さんの弟子の中で最もお釈迦さんお話をよく聞いた阿難という尊者がいます。 その阿難尊者が一人修行している時のことでした。餓鬼が現れ、お前の寿命はあと三日、死んだ後は餓鬼となるだろうと告げました。逃れたければ無数の餓鬼に、たくさんの食物を布施しろといいます。しかし、そんなに多くの食物を用意することはできません。そこでお釈迦さんに相談するとお釈迦さんは施餓鬼の陀羅尼(だらに)を教え、この陀羅尼を唱えながら食物を布施すれば、無数の餓鬼に施しをすることになると教えてくれました。阿難尊者はその通りにして餓鬼の難から逃れ長生きしたといわれています。私は施餓鬼はいつも行っています。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月11日

コメント(36)

-

お盆の話ー2(再びお盆の由来)

昨日は盂蘭盆経によるお盆の由来についてお話しました。一方儒教では7月15日を中元として、終日庭で火を焚き、罪を懺悔した日ともいわれています。また、父母、年寄りなどに尽くす日といわれています。ちなみに1月15日を上元、10月15日を下元といいます。また日本では古来から1月と7月が祖霊を祀る行事が行われていました。1月は神を祀るように思われていますが、日本では祖霊が神に昇格すると言われています。かつては正月のように7月の1日から行われておりました。また「1日から地獄の釜のふたが開く」ともいいます。しかし、時代の流れとともに縮小して現在のように15日を中心とした日に落ち着きました。昨日お話しした盂蘭盆経、そして儒教の中元、日本の祖霊信仰、この三つが重なりあって現在のお盆を作っています。したがって、お盆は7月15日に行うのが本当であります。旧暦を使っていた頃は7月に行われていました。ところが新暦を採用するようになると、旧暦の7月に行うと毎年日にちが変わり不便だということで、7月15日に行うか1ヶ月遅れの8月15日に行うかのどちらかになりました。続く コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月10日

コメント(25)

-

お盆の話ー1(お盆の由来)

もうすぐ7月15日、新暦のお盆です。お盆は8月15日ではないですか?という方もいるでしょう。そのあたりの詳しい話は後ほど説明させていただきます。来月になりますと多忙です!日記も八月前半は休ませていただく予定です。今日から何回かに分けてお盆の話をさせていただきたいと思っております。そもそも、お盆とはなんでしょう?私も以前はお盆とお彼岸の区別がついていませんでした(汗)お盆は盂蘭盆経というお経に基づいているといわれています。盂蘭盆(うらぼん)というのはサンスクリットのウラバーナ(逆さづり)の音写です。だからお盆は「うらぼん」と言いますが「おもてぼん」と言うものはありません。そのお経の内容はお釈迦さんの弟子の中で神通第一と呼ばれた目連という尊者がいます。今風の言葉で言うと神通とは超能力です。目連尊者がその超能力で持って自分の母親がどうしているかを見たところ、餓鬼道に落ちて逆さづりにされるような苦しみを味わっていました。何とか助けようとしましたがどうにもなりません。そこでお釈迦さんに相談したところ、7月15日の安居明けの日に僧に食事を供養しなさいと言われました。その通りにしたところ、お母さんはその功徳によって救われたといわれています。詳しくはこちら続く コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月09日

コメント(40)

-

四国遍路の雑記帳47-三間の稲荷(41番札所)

しばらく間隔があいてしまいました。前回はこちら満願寺を出ると宇和島まではすぐです。宇和島まで来ると鉄道もありますし、南予の中心都市ですから久しぶりに町らしいところが感じられるでしょう。宇和島には和霊神社があります。札所でも番外霊場でもありませんが、せっかくだからお参りしてください。ここから稲荷と呼ばれる41番札所の龍光寺までは小さな山を越えていき、盆地のようなところにあります。ここは本尊十一面観音ですが、もともとは稲荷を祀る稲荷宮です。本堂と大師堂の間に上へ登る階段があります。その上に稲荷さんが祀ってありますのでぜひお参りしてください。また不思議なことに、ここの本尊は江戸時代のミニ八十八の石像には本尊地蔵菩薩とあります。某研究者の方にその話をしましたら、ただの間違いと言われました。ところが、私の発見したのは一ヶ所ではありません。三ヵ所で確認しております。何らかの真実が秘められていて歴史の扉を開けることになるのか?(商売柄大袈裟です)それともただの間違いか?江戸時代のミニ八十八自体(お砂踏み場)があまり現存しておりません。情報をお持ちの方はお知らせください。また、夕方にこのお寺にお参りしたことがあります。そうすると、付近の方がお散歩に来られていました。「今日はどこで泊まる?」と聞かれましたので、「その辺で野宿でも」と答えました。それならうちに来なさいと言われ泊めて頂きました。その方はお遍路さんを泊めるのは初めてだったそうです。他にもお遍路さんを泊めたことのないところで、何度か泊めて頂きました。大変感謝しております。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月08日

コメント(28)

-

不合理な話

本堂にお祀りするシキビを買いにいきました。買ってきたのがこれいくらだと思いますか?左の二束が250円、右の二束が200円???しかしこんなに大きさが違うのに50円しか違わないとは!何でだろう?右のほうが手間がかかっているということでしょう。これなら買ってきた状態でそのままお墓に差せます。しかし、左の方はお墓に差そうと思っても仏壇にお供えしようと思っても自分で切らなければなりませんし、枝がゴミとなります。一見不合理だと思えることでも、考え方によっては異なってくる例です。日々の生活でも隣の芝は青く見えるものですが、内情はそうでもありません。世の中には不合理なことがたくさんあります。不合理な話に出会ったと思ったとき、もう一度よく考えましょう。ひょっとしたら、その話はいい話なのかも知れません。あなたがその良さに気づいていないだけなのかも知れません。仏教を信じるものは必ず救われます。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月07日

コメント(20)

-

日蓮教学を教わる!

他のネット上において創価学会の方と意見を交換しています。そこでは制約がありますので、こちらへ持ってきました。以下が私の質問です。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1、創価学会の葬儀の目的と方法を教えてください。 友人葬とは通常の仏教者の感覚では葬儀ではなく告別式です。 あなたが他宗の葬式を批判する以上は、葬儀なのか告別式なのかを明らかにする必要があると思います。 戒名を批判されていましたが、仏教では戒を授かるということが重要です。 すべての仏教と称する教団では戒・定・慧が三学とされています。 しかるに、戒名がないということは会を授かっていないからにほかなりません。 日蓮正宗と袂を分かった今どのようにして創価学会は戒を授かっているのでしょう? 2、創価学会の成仏論 あなたの説明では、生きているうちに成仏するのか?死んでから成仏するのか?いまひとつわかりません。 中国の天台教学は菩薩行を行う三劫成仏を目的としています。 また日蓮上人は生きているうちの成仏を目指しているはずです。 創価学会も生きているうちの成仏を目指していると思ったのですが・・・よくわかりませんので説明していただきたいです。 またどのような状態が創価学会の成仏というのか教えていただきたいです。 3、真言宗が何を盗んだのか? これについては途中まで私が書いている一行禅師の問題、大日経義釈の問題についてもあわせてお答えください。 以上よろしくお願いします。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~以上質問です。1についてはmixiという会員制のネットで答えていただく予定です。途中から持って来ましたので経過が分からないと理解できないと思います。それ以前の経過についてはこちらhttp://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5366125&comment_count=75&comm_id=5343会員以外の方は閲覧できませんのでご了承ください。会員以外で閲覧希望の方は申し出てください。これまでのお付き合いにより、mixiに招待させていただきます。(mixiは招待制の会員限定ネットワークです)ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月07日

コメント(77)

-

お骨をどうする?

最近お骨についての相談が多いです。まずはお寺で預かって欲しいという相談です。え~預かってて言われても・・・と言いたい所ですが・・・お寺でも納骨堂などがあるところですと預かることはできます。当院でもお墓の建て替えなどで一時的に預かることはあります。しかし、現在お墓がなく、とりあえず預かって欲しいなどというのはちょっと無理です。あるときお葬式が終ってから「四十九日までお寺で預かって欲しい」といわれてことがあります。「そのあとどうするのです?」と聞くと、お墓に入れるそうです。「ではお墓にすぐ入れましょう」というと、「それは可愛そうだ」では「ご自宅で見てください」と申し上げたところ「うちで見るよりお寺で預かってもらったほうが供養になる」さらに「あるお寺に聞いたら3年ぐらいまで預かってくれるそうだ」「何年も預かって欲しいと言っているわけではない。四十九日まででいいんですよ」「どうしてもお骨は預かれないというのですか」と詰め寄られましたが、「自宅で見てください」と突き放してしまいました。そんなにお骨が不気味なら、最初から拾わないほうがよいのではと思います。ただお骨には微妙な感情があるようです。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月06日

コメント(29)

-

踊るとらねこ!

とらねこが踊っています!そして夜が来ました。踊り疲れたようです。 ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月05日

コメント(32)

-

お寺に何を期待する?

昨日のことです。お昼を食べていたら突然来客がありました。初めての方です。玄関先で応対しましたら、「先日は忙しそうだったので帰ったが、あらためて来た」ということです。そういえば数日前に本堂を掃除しておりましたら、じっと外から本堂の中を見ている方がいらしゃいました。そのときは「こんにちは」と声を掛けましたが、応答はなく本堂の中をじっとご覧になっておりました。何か尋ねたいことがあるのかなと思い聞いてみると、現在は離れたところに檀那寺があるが、徳島の寺院の檀家になりたいということでした。うちのお寺が気に入ったそうですが、本堂がボロボロなので、ここの檀家になったらお金がいるだろうなと思ったそうです(笑)いくつか質問されました。1、相手のお寺から離檀するには「相手のお寺に聞いてみないと判らないですね」2、こちらの檀家になる手続きは「別にありませんが」3、檀家はいくつある「よくわかりません」4、檀家とそうでない信者の差は「どうでしょうか?あまりありません」5、戒名料はいくら?「戒名ではお金をもらいませんという話をしたのですが、理解してももらえません、どうしても生前に戒名が欲しいということです。」6、寄付金はいくら?「どうでしょう?人によりますね。」7、お盆は来てくれるのか?「希望があればまいります」8、自分が死んでから葬式を頼むのと、檀家になってから葬式を頼むのではどう違うか?「どうでしょうか」と答えたら、「あんたは坊さんになって間が無いな(経験が浅い)私の知りたいことにちっとも答えてくれん」と怒られてしまいました。現在の旦那寺を聞くと電車で30分ぐらいのところです。「別に檀家を替わる必要が無いのではないでしょうか?」と申し上げましたら、「あんた欲が無いな、先方に何も言わずに黙ってうちへ来なさいというお寺もあるぞ!」「それではいかん。今度わしが檀家になったらあんたを分限者(金持ち)にしてやろう。」「四年毎の大法要に檀家から50万~20万づつ集めてみい。すぐに本堂が立つわ!」大きい話になってしまいました。(笑) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月04日

コメント(36)

-

四国遍路の雑記帳46-満願寺の二重柿

ところで篠山を下ると、岩淵というところに出てきます。ここに満願寺というお寺があり、観自在寺から「なだ道」「中道」「篠山道」に分かれた3つの道がここでジョウゴのように絞られます。この満願寺は『四国遍路道指南』において真念法師がこう書いています。「この寺八十八カの中にあらずといえども、大師草創の梵宮にて、その上は大伽藍なりしが、破壊年久しくつくるになんなんとす、今出す所の霊場記、この道指南両通の料物を集め、彼寺を修理せんことそれがし天の別願なり」このお寺は現在禅宗寺院です。私がお参りしたときに住職さんが掃除をされていましたので手伝いました。そのあと本堂をお参りしようとすると、「もう掃除したから、本堂はお参りしなくても良いですよ」といわれました。住職さんの話によると掃除をすることによって本堂をお参りするのと同じ功徳があるということです。学校の先生をしながらお寺をお守りされている方で、面白い方でした。ここには行基菩薩ゆかりの二重柿というものがあるそうです。天然記念物で、柿の中に小さな柿が入っているそうです。面白いことに、この枝を他所に挿し木しても、種を植えても普通の柿しか生らないそうです。また、薬師堂の前にきれいな苔が広がっていました。お遍路さんなら一度はお参りしたい霊場です。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月03日

コメント(32)

-

判定はくじ引きで決める!

今日は雨上がりの鳴門球場へ行ってきました。鳴門球場は私が歩いていける蔵本球場と違いきれいな球場です。両翼99メートル、センター122メートル自然芝も鮮やかです。四国アイランドリーグの試合にいったのですが、徳島インディゴソックスは11連敗中。ほとんど四国リーグの楽天のようです。今日の試合は異変がありました。6回裏ホームでのクロスプレーの判定を巡って抗議中に徳島のキャチャー加藤が退場!さらに7回は再びホームのクロスプレーの際に愛媛のキャッチャー梶原が暴力行為で退場。両軍入り乱れての乱闘!8回途中で夕方法要があるため、徳島2-3あと一歩というところ後ろ髪を引かれる思いで帰りました。戦利品です。ところで、判定を巡ってのトラブルは後味の悪いものです。かといって、相撲のようにビデオ判定を取り入れるのはどうでしょう?機械に判定をゆだねるのは好きではありません。それぐらいなら、多少おかしな判定であっても人間が下したほうが私はいいと思います。運も実力のうちです。疑惑の判定は神仏に決めてもらうというのはどうでしょう?どうやって?とお思いでしょう。以前に犯人はくじ引きで決めるという記事があります。それではありませんが、くじ引きで決めるのです。球場に神棚・仏壇を祀り、その前でくじ引きで判定を決める。誤審した場合も合わせて裁かれる。私は面白いと思いますが、いかがでしょう? コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月02日

コメント(16)

-

僧侶のお葬式

昨日、今日と近隣寺院のお葬式に出仕してきました。近隣寺院とはいいましても、本来は繰るまで40分位の山のお寺の住職様で、こちらの近隣の寺院を兼務されていましたので、そちらまで行きました。お通夜も30人以上の僧侶が読経致します。本堂に集会(集まること)してその場で着替えて拝みました。翌日の本葬はもっと多くの僧侶が来るでしょう。どうなるかな?と思っておりましたが・・・多くの僧侶が手伝いに来てくれ手際よく、行事を進行させてくれていました。喪主であり、法嗣である方の人徳でしょう。仏教会の会長、本山の役員などを勤められた方であり、また、住職として55年以上勤められたこともあり、僧俗たくさんの人に見送られながら火葬場へと向かわれました。いつも思うのですが、葬式はたくさんの方に見送られるほうが幸せです。最近ではあえて、身内だけで送るという例もありますが、やはり寂しいですね。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2006年07月01日

コメント(22)

全30件 (30件中 1-30件目)

1