2016年08月の記事

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

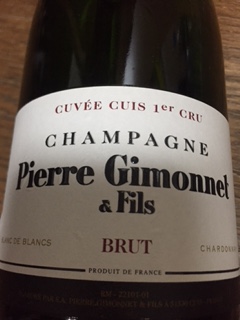

ピエール・ジモネとモンキュイ

ピエール・ジモネ・ブラン・ド・ブラン・キュイ 1er Cru [NV]ピエール・モンキュイ・ブリュット GC ブラン・ド・ブラン[NV] 何となく、苦手意識のあるブラン・ド・ブラン(熟成したものは、また別ですが)。ですが、夏の初めの暑くなり始めた頃、「美味しく感じるかも」と、この2本を購入。ですが食指が動かず、ようやく最近になって続けて飲みました。ジモネとモンキュイ、両ピエールのスタンダードです。まあ結論から言えば、どちらも充分な質だと感じたものの、やはり好みは黒ぶどう入りのシャンパーニュのほうかな、と。ジモネは、強めの酸とアフターに甘エグイ感があって、典型的な若いブラン・ド・ブランに思えました。モンキュイも酸の質感は同じ方向性に感じたものの、かすかな酸化のニュアンスと香ばしさを感じ、こちらのほうが好ましく思えました。たぶん、コレはプルミエとグラン・クリュの差と言うよりは、造りの方向性の違いなのでしょう。ブルゴーニュの白でも、最近の還元的な造りのものにあまり惹かれないのと同様に、ブラン・ド・ブラン、若いものなら、酸化を上手に味方に付けたものが好みかも、と思います。ですので、セロスやセドリック・ブシャールがやはり美味しいと思ったり、先日の瓶熟したユリス・コランが好ましく思えたりするのは、まさに個人的なシャルドネに対する嗜好なのだと思います。そう考えると、PMOは憎いですね^^ あれがなければ、造り手もさほど酸素を恐れなかったでしょうから。

2016年08月30日

コメント(0)

-

レコルタン泡とブル白、ブル赤

週末、神楽坂の小室さんで鱧尽くし。今年は贅沢に、二度目。一度目は、例年のメンバーと。今回は、ワイン仲間と持ち込みで。二度目でも、やはり別格感のある鱧。尽くしでも飽きないのは、毎年微妙に趣向が変わることも、あるからかもしれません。ワインは泡、ブル白、ブル赤、泡。1本目は、ユリス・コランのエクストラ・ブリュット。ノン・ヴィンですが、これはリリース2ヴィンテージ目の05とのこと。ブラインドで、なかなか辿り着けなかったのですが、ユリス・コラン、昔は苦手だったのですが、瓶熟したものを飲む昨今、印象がグッと変わりました。とにかくシャープな印象だった酸が丸くなっています。最初のほうにこの造り手を評価していた方は、この経年変化とポテンシャルがわかっていたとしたら、スゴイなと思います。エクストラ・ブリュットでも、ミネラルがありながら、最初から険しい印象は皆無。昔は、嫌いだと公言していましたが、前言撤回です。次は、私が持参したポール・ガローデのムルソーV.V.だったのですが、01にも関わらず、見事な飴色の酸化熟成。ただし、PMOというよりは、酸素吸入が多かった瓶のようで、シェリー化していましたが、意外に飲めました。そして、次は珍品のブル赤。ブシャールのニュイ・サン・ジョルジュのクロ・デ・コルヴェ。コルクにはサン・ジョルジュが省いてあって、ニュイとだけありますが、1959年というビックヴィンテージ。ですが、ややカビのニュアンスが液体に回っていました。酒質の大きさを感じただけにザンネン。そして〆シャンは、ローズ・ド・ジャンヌのレ・ユルシュル。2010年ヴィンテージで、2014年のデコルジュ。コレはブラインドで、セドリック・ブシャールのブラン・ド・ノワールとわかりました。独特の泡のやさしさと細かさ。おだやかな酸化熟成で、セロスのように樽のニュアンスがなく、コチラのほうが好きだという人がいるのもよくわかる味わい。程よい香ばしさと、細く長く続く余韻。安くて入手可能な頃に、もっと買っておけばよかったと思いました。二次会はもちろんワインの予定でしたが、何故か渋谷の宮下公園で、ポケモンGO! 次々と湧き出るポケモン捕まえているうちに、ワインを飲むことなく、自主解散となりました。

2016年08月29日

コメント(0)

-

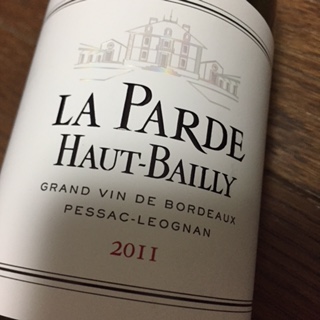

オー・バイィのセカンド

ラ・パルド・オー・バイィ[2011]/ぺサック・レオニャンこの夏は(といってもまだ終わっていませんが)、ワイン消費量がかなり減りました。といってもたとえば外飲みで、居酒屋で名もなきグラスワインを飲んだり、ピザ屋でリストにあるいちばん安い泡を飲んだりはしているので、「銘柄を意識して」飲むという行為において、ですが。ここ何回か、家で晩ごはんを食べる時、ボルドーを飲もうかと直前まで思いつつ、シャンパーニュやペティアンを開けることが続きましたが、昨夜はようやく(?)、ひさびさにコレを開けました。近年、高評価が続くオー・バイィのセカンド。世間のファーストの賞賛具合を思えば、デクラッセ銘柄とはいえ、バーゲン価格に思えます。この値段で買えるブルゴーニュを思うと、コレやポンテ・カネのセカンドなんかは、相当にコスパがいいのでは?と思えます。3年ほどの瓶熟で、夏でも飲めるボルドーになっていました。ゴツゴツ感は皆無で、開けたてはモダンな若いボルドーにありがちな、シルキーというよりはツルンとしたタッチがありましたが、やはりよきボルドーは、室温に近くなってくると真価を発揮してくれます。黒系といってもグラデーションのある、それなりの複雑な果実味。アフターも充分に長く、「ボルドー、いいじゃん」と思わせてくれました。メルロー多めのようですが、そこは左岸。右岸のような享楽さはなく、ある意味シリアスな酒質。昔々のラトゥールやマルゴーのセカンドは、これうくらいの価格だったよな、と思いつつも、まだしもこのような銘柄が探せるのは、嬉しいことに思えます。

2016年08月25日

コメント(0)

-

ジャン・フルニエ

マルサネ・レ・ロンジュロワ[2012]/ドメーヌ・ジャン・フリニエその日、晩ごはんを家で食べる予定の時は、朝起きてからわりとすぐに、「今夜は何を飲もうか?」と考えている自分がいます。何を、というのはもちろん、ワインのどれかなのですが^^ でも、よくあることですが、午前中にはほぼフィックスしたものと、違うものを開けることも、ままあります。昨日のキブンは「夏でもボルドー」だったのですが、夕方、汗をたっぷりかいて帰宅したら、何故だか(とうかやはり)ブルゴーニュを開けていました。マルサネのジャン・フルニエ、ボトル1本を飲むのは初めてです。「おっ、評判に違わず、リーズナブルで旨いや!」というのが、最初の1杯の印象。それが、最後まで続きました。やや抽出は濃いめ、ですが赤混じりの黒系果実は完熟感があり、酒質的には充分に村名レベル。マルサネ?かというと、よくそこはわかりませんが、わりとふんだんなスパイス、Bベリー系のコンフィ、ヨード&ブリュレ香。いい意味であざとさもあって、一流どころのような底味まではありませんが、黒系メインでもブルゴーニュを飲んでいる満足感は充分にあります。たとえばパタイユが、マルサネにしてニュイの有名村に伍することを目指しているとしたら、こちらはもうちょっと上手に、アペラシオンとぶどうの質に応じた落としどころを探している、そんな感じがします。この方向性は、個人的にはかなり好ましく、ほかの畑、ほかのヴィンテージも飲んでみよう!と決心した次第です。夏、ワイン、特にブルゴーニュへの関心が薄れていましたが、この1本でちょっと戻った気がします。

2016年08月19日

コメント(0)

-

ロワール白とリシャール・シュルラン

ここ数日は千葉の外房、海のそばにいました。毎日、Tシャツ、短パン、裸足にビーサンで暮らしていると、ワインではなくビールでいいか、というキモチになります^^それでも開けたのは、ロワール白とシャンパンのみ。クロ・デュ・テュエ・ブッフ(ピュスラ)のVdF プティ・ブラン・デュ・テュエ・ブッフは、2014年。ランチワインで。SB100%。ピュズラのドメーヌものの白の中では、これはいちばん軽く、そんな真夏でも、コレはちょっと物足りなかった……。レ・ヴァン・コンテ のVdF ブラン・ボワ・サン・ソワフは、2013年。このワイン、午前10時に開けて飲み始めたのですが、13時には完飲してしまいました。という意味では、前のワイン同様、軽いのですが、こちらのほうが内実を感じます。果実味、酸、ミネラルのバランスの上に、よきハーブのニュアンスと軽い苦み。その按配が絶妙で、レ・ヴァン・コンテのガブ飲みワインのセンスを感じます。ムニュ・ピノとシュナン・ブランが半々。レ・ヴァン・コンテ、飲み終わるなり、買い足してしまいました。夜は、リーズナブルシャンパーニュを連日開けたのですが、抜栓してすぐ、200mlくらい入る水筒に満たして、残りを飲みました。その水筒、朝起きて、海辺や裏山のほうを散歩する際に持って行って、いわゆる朝シャンをしたのですが、その中でこのリシャール・シュルランのカルト・ドールが、ことに美味しく感じました。高級感があるわけでも、特別感を感じるわけでもないのですが、黒ぶどう多めの、適度な重さ&コクと、適度なドサージュが、やはり何だか個人的に好ましいのです。100本とはいわなくても、50本以上は飲んでいるキュヴェですが、きっとこの先も飲み続けると思います^^田舎でブルゴーニュやボルドーは飲みたくなるわけではないのですが、シャンパーニュは飲みたくなりますね。確実に、他の地域の泡より旨いからでしょうか?

2016年08月15日

コメント(0)

-

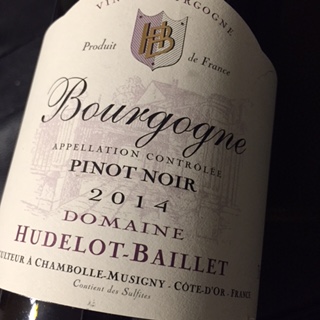

バイエのレジョナル14

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール[2014]/ドメーヌ・ユドロ・バイエたとえば先日の同年のベルトーと比べると、明らかに抽出は強めの印象。そのぶん、クラスなりのエグミやゴツゴツ感を感じます。ですが開けたてこそ、ややアーシーでミネラルが立ち、ややそっけない味わいでしたが、ものの10分で開き出し、ぶどうのハリと熟度を感じるようになりました。アフターは甘やかで、香りはスパイスに、軽くカシスが入っています。ある意味、幼稚?な味わいで、シャンボール系にしては洗練されていないかもですが、個人的には最近はこの手の方向性の味わいが、好ましく思えてしまいます。加齢による、味蕾の衰えでしょうか^^?このワイン、珍しくワインだけ味わったのですが、エグミや少し強めのタンニンも、食事と共にだったら、いいアクセントになって、さらに美味しく感じたと思います。なるほどこのクラスは、ワイン単体でなんぼではなく、食中酒ですね。そういう意味ではベルトーのほうが、重さを嫌った造りなぶん、飲み頃を図る必要があるような気がしますますが、ユドロ・バイエは、あまりそこまで気を遣う必要がないかもしれません。上のクラスは別として。

2016年08月09日

コメント(0)

-

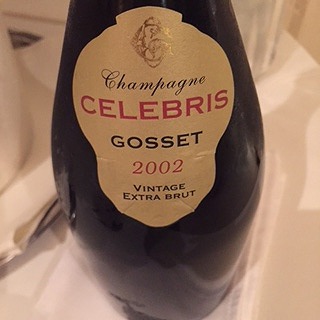

トルショーとデュガのレジョナル

先週末、3人で。一次会が焼き鳥&串カツ、三次会はラーメン。で、その間の二次会が持ち寄りワイン会という珍しい趣向でしたが、コレがなかなか面白かったです。一次はビール&ハイボール、三次は再びハイボール。二次会では泡1、赤2。泡は、持参のYさんが2本飲んで、「正規の1本目が超絶に旨くて、並行の2本目がフツーで、今回は正規を持って来ました」という、ゴッセのセレブリス02。飲んだ本人の感想は、「1本目と2本目の中間?」。ノンマロにしては柔らかい酒質。しかしながら酸はシャープなので、それだとわかるかも?という味わい。最後、温度が室温に近づいたらグッと開いて、享楽&妖艶な味わいになりました。赤は、「気軽」がテーマだったら、ブルゴーニュ・ルージュが2本になりました。私が持参したデュガの01の、まあ堅いこと! エキスの強さはクラス超えですが、香りも味わいも閉じていて、ほかの2人からは「15年熟成とは思えない」と。確かに、このガチガチは最新ヴィンテージのよう。しかし、このワイン、私は最近入手したのですが、リリース仕立ての時にも買った記憶があり、それから10年以上経ったバックヴィンテージでしたが、ほど同価格だったように思います。10年以上前は確か、ルーミエのACブルゴーニュは、デュガの2/3くらいの値段だったと思いますが、あちらは3倍ほどに跳ね上がったのに、価格ほぼ据え置き。いまのデュガの日本での不人気がよくわかります。もう1本のトルショーの05、堅いと評判のラストヴィンテージですが、それでもデュガよりは開いていたように思えました。特にアフターのじんわりとした甘みは救いで^^、もちろん04のようなトルショー節はありませんが、それでもデュガよりは愛想よく思えて、愉しませてもらえました。

2016年08月08日

コメント(0)

-

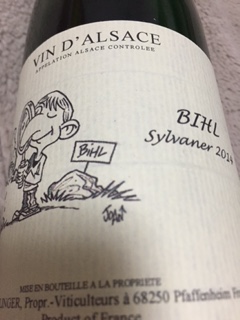

ガングランジェのシルヴァネール

アルザス・シルヴァネール・ビル[2014](サンスフル)/ガングランジェガングランジェのSo2無添加シリーズ。今回は、シルヴァネール。ガラス栓です。シルヴァネールやピノ・ブラン、好きです。たぶんリースリング、ゲビュルツ、ミュスカ、ピノ・グリよりも。柑橘と、軽いドライハーブ、酸は強めですが鋭角的ではなく、酸素をたっぷり取り込んだ旨みを伴っているので、グビグビ行けます。ワインでありながら、ワインでない飲み物的ではあり、これがシルヴァネールではなく、ロワールのビオ系シュナン・ブランと言われたら、頷いてしまう味わいです。なるべく余計なものを入れないほうが、本来の味わいに近しくなるのでしょうが、慣行的醸造のほうが、品種の違いをより感じるような気がします。ワインは自然の産物、というだけの飲み物ではない、ということでしょうか?まあ旨いし、家庭料理での食中酒としては申し分ないので、文句はないのですが^^

2016年08月05日

コメント(0)

-

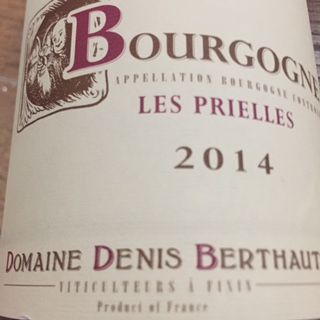

ベルトーのレジョナル14

ブルゴーニュ・ルージュ・レ・プリエール[2014]/ドゥニ・ベルトー到着してしばらく経ったので、開けてみることに。とにかくこの2013年は、酒質は軽めで、複雑なわけでもなかったのにも関わらず、味付きのよさに惚れ込んでしまったワインでしたが、新しいヴィンテージは、いま飲んだ時点では、同等の喜びはありませんでした。2013年を昨年の10月に初めて飲んだ時は、しばらく経って青さが顔を出しましたが、昨夜の2014年は、開けたてからかすかにヴェジタルで、それが最後まで残りました。やや野暮ったいタンニンも少し気になり、2013年もので言えば、レジョナルより、最近飲んだフィサン村名とよく似たニュアンスがありました。2013年ものをその後に飲んだ時は、さらにバランスがよくなっていました。この2014年も、後半にやや開いて、果実味が少し乗ってきたので、あと半年くらい我慢すると、味がもっとなじんで、美味しくなる予感がします。だだ、いまの時点では、ごくフツーのブルゴーニュ・ルージュの味わいでした。まあ代替わりして2年目なので、これくらいにブレはあるのでしょうね。もっと上のクラスは、きっとまた違った表情を見せてくれるのだと思います。複数本買ったので、2本目はしばし間を開けてから飲もうと思いました。

2016年08月04日

コメント(0)

-

06のクロ・デ・レア

ヴォーヌ・ロマネ 1er Cru クロ・デ・レア[2006]/ドメーヌ・ミシェル・グロレストラン持ち込みで。有名銘柄ですが、かなり好みです。レアものではないので、入手はラクですし、古酒の世界でも、昔は量があったので、先代のものも何回か飲んで、いい思いをしました。オー・ブリュレのほうが開くまで時間がかかるイメージがありますが、こちらは標高が低いせいか、早くから飲める印象があります。最近では、09が酸度が低く、甘やかな味わいで、美味しかった記憶があります。熟した年には、重心が低く、やや幼稚?な味わいになるのかもですが、そこも含めて、好ましいのです。さて06ですが、あと5年先くらいが飲み頃かも?の味わいでした。いわゆるヴァイオレット&スパイシーな、この村らしさは充分に出ています。抽出は強めで、弟ほどカシスしていないのは、収穫はほどほど早く、酸度を保つ意識があるのかもしれません。最近のブルゴーニュが好きな方々は、この村のこういう方向性の味わいより、ジュヴレ系のほうを好ましく思うような気もします。ある意味、ヴォーヌ・ロマネ好きは、ボルドーも美味しく感じるタイプなのかも?と、このワインを飲みながら思いました。

2016年08月03日

コメント(0)

-

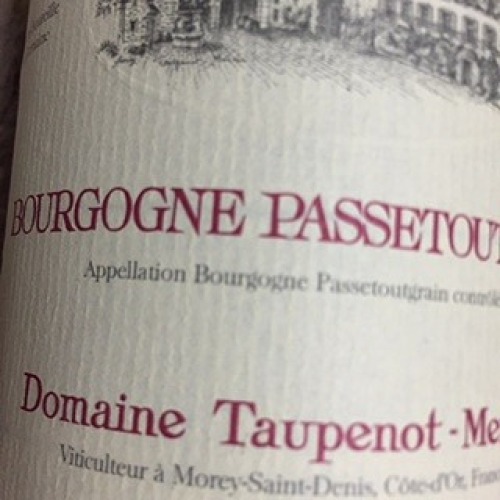

トープノ・メルムのパスグラ

ブルゴーニュ・パストゥグラン[2004]/ドメーヌ・トープノ・メルム最近、汗をよくかくようになりました。最初は、代謝がよいのでいいじゃんと思っていたのですが、どうも……。本日もスカイブルーのシャツの色が変わるくらいで、慌てて白いシャツを買って着替えた次第です。思い当たったのは、私が寝ている部屋の温度。お恥ずかしい話ですが、私の部屋にはセラーに収まりきらない大量のデイリーワインがあって、環境問題的には大いに問題アリなのですが、夏場は24時間、エアコンを稼働させています。昔は、とんでもない温度設定だったのですが、さすがに気後れして、少しアップ。それでも世間値から見れば、「寒い!」という温度です。すごく冷やしていた時期は違う部屋で寝ていたのですが、最近は便利?なので、その部屋で、長袖&厚めの掛け布団で就寝していたのです。そう、冷房病なのです。さっそく今夜から、寝所を変えねば……。さて、本題のワインに。ご存じ、クロ・デ・ランブレーのモノポールを阻止?しているドメーヌ。そのクロ・デ・ランブレーを初めて飲んだ時、ボトルコンディションで酸化が進んでいて、あまり楽しめなかったのですが、そのファーストインプレッションのせいか、何となく敬遠していた造り手でした。ですが、近所でパスグラとはいえ破格で、バックヴィンテージが売っていたので、1本だけ購入。飲んで、「もっと買っておけば!」な、好みの味わいでした。もともと今はなき名称であるパスグラは、リーズナブルなのでよく飲んでいました。もともと酸味基調はアリな味覚なのですが、これはそこにきれいな熟成感がプラスされていて、オフヴィンとは思えない、いま飲み頃の味わいになっていました。要素はシンプル。ですが、きれいな扶養土やなめし皮系の熟成香が心地よく、チャーミングなラズベリー系の赤系果実に軽く黒糖の香りをトッピングしたようなニュアンスがあり、ついつい杯が進んでしまいました。暑い時期向き、こういうのを家では飲んでいたいなと思わせる、値段も味わいも素敵な食中酒でした。

2016年08月01日

コメント(0)

全11件 (11件中 1-11件目)

1

-

-

- 桜の季節・お花見の季節

- 2021/03/28SUN!桜!

- (2025-09-27 22:55:15)

-

-

-

- ビールを語ろう

- サントリー生ビール 名前・似顔絵入…

- (2025-11-16 17:50:20)

-

-

-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆

- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…

- (2025-07-15 05:52:26)

-