2016年02月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

バイエのレジョナル2013年

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール[2013]/ドメーヌ・ユドロ・バイエバイエの2013年、パスグラを飲んだら飲みたくなって、ブルゴーニュ・ルージュ。たぶんリリース直後に1回飲んだきりでした。あれっ、少しジャミー?と思わせるくらい、ややたっぷりで甘さを感じる果実味。パスグラも同じ傾向に感じたのですが、こちらはさらに酸度が低く思えました。ある種、マニャンやグロフレ系の味わい??ですが、時間が経つほどに少しずつ、シャンボール系のミネラル感が顔を覗かせ、バランスがとれてきました。ですがやはり例年より、やや酸は控えめに感じました。すき焼きの予定で開けようと思ったワインでしたが、想定していた牛肉が売り切れていて、しゃぶしゃぶに変更。ワインも変えたほうが、相性はよかったかも。一緒に食べた刺身いわしの一夜干しとも、やはりあまり合いませんでした。2週間ぶりの外房でしたが、かなりの駆け足で春が来ていました。

2016年02月29日

コメント(0)

-

パタイユのロゼ2013年

マルサネ・ロゼ・フルール・ド・ピノ[2013]/ドメーヌ・シルヴァン・パタイユ週明け、京都に行ったメンバーは、名残の余韻があってか、メッセージのやりとりをしばしおこなっていました。そういえば京都再訪案以外にも、大阪にも遠征してみたいという話も出ていましたっけ。いつも素晴らしいブルシャンを持って来てくれるIさんは、私と同様に、有名ワインブロガーさんの記事をこまめにチェックしているようで、こちらにたまにコメントをいただくような関西のブル好きのブロガーさんたちと、一度一緒に飲んでみたいと言っていました^^さて、表題のロゼは大のお気に入りなのですが、初の2013年、開けたてはきつめでやや酢酸的な酸が表に出ていて、あれっ?という感じ。昨年末に2012年を飲んだ時も同じような印象だったのですが、その時は車で100kmばかり移動させた当日に飲んだので、そのせいかと思っていましたが……。あまり杯が進まなかったことが幸いしてか、温度が上がるにつれ、ややほぐれてきました。これは明日のほうが美味しいかも?と思い、ちょうど半分でストップ。で、昨夜に残りを飲んだら、印象は一変。酸は丸く柔らかくなり、ミネラルが前に出てきました。果実味も開き、旨みも乗り、余韻のニュアンスも上々に。もうしばし、瓶熟させたほうが明らかに美味しくなる気配。早飲み厳禁のロゼかもしれません。ロゼを熟成? でも、ロゼシャンの熟成による変貌を思えば、このワインも将来、妖艶さを纏うのかもしれません。外観的には決して華やかではなく、やや暗色系のロゼなのですが、味筋は泡のないエクストラブリュットのロゼシャンのようなので……。私はワインは初日派で、多少開いていないのも承知で飲み切ってしまうので、家では早飲みできる銘柄中心ですが、もしかすると、まだ初期的な銘柄を中心にシフトしてもいいかも?とも思いました。そうすると1本のワインを2日くらいにかけて飲むようになるので、カラダへの配慮が少しできる? ただ、翌日の味が必ず向上するわけでもないのが、悩ましいところですが……。

2016年02月25日

コメント(2)

-

京都でワイン~2日目~

2日目は、お昼前まで自由行動。昨夜のお茶屋さんで、舞子さんが名前を晴明神社で付けてもらったという話が出たら、主催者の京都生まれの友人の本名もそうだという話が出てました。夜は弱くても、朝は強いので時間が有り余り、ホテルから歩いて片道30分強だったので、散歩がてらに行ってみました。なるほど、昔行った時とは大違いで、ずいぶん立派になっていました。一条戻橋のたもとからはずっと、小川に沿って遊歩道があって、歩いて気持ちよく、昨日のエネルギー消費になるなあと思っていたのですが、途中で尿意を催し、見つけた喫茶店に飛び込み、モーニングを食べてしまいました。ランチは、4人でフレンチのモトイさん。初めて伺いました。建物、元は大きな呉服屋さんだったらしいですが、軽めでモダンなフレンチが、その佇まいとよく合っていました。ワインリスト、充実していましたが、値段もまあまあ。ちなみにメンバーは、ブルシャンしか見ません^^ボトルで泡、白、赤。泡は、ヴェット・エ・ソルベのキュヴェ・フィデル。ブラン・ド・ノワール、いつもながら独特。メンバーの意見は、ブラン・ド・ブランのダルジルが、いちばん造りに合っているのでは?で一致しましたが^^白は、昨夜飲んだニューマンが見つかって、手頃だったのでそれを。割に珍しいコート・ド・ボーヌ・ブランの2010年。昨日の赤にも通じる、綺麗なミネラルが1本通った味わい。標高の高い畑らしい味わいですが、酸も柔らかく、一同好印象。赤はオビに短し……で、悩みました(まあ、かなりのお値段を出せばありましたが)。結局、デ・クロワのブレッサンド12、シモン・ビーズのサヴィニィ村名10、知らない造り手のオーセイ01で悩んだあげく、メンバーのIさんが「その3本の中で、メインのお肉に合うものをブラインドでお願いします」と^^飲んで、私とIさんがビーズ、もう2人がクロワ。で、正解がシモン・ビーズのレ・ブルジョ2010年。確かに10だからか、果実味しっかりで、クロワを思わせるニュアンスがありました。個人的には、ちょっと過熟な感じがしましたが、豚肉とはよく合いました。しかし、泡のデコルジュを尋ねたり、ブラインドをお願いしたり、ワインリストをずっと手放さなかったりと、面倒な客だったと思うのですが、にこやかにサービスしていただきました。「みなさん、ワイン関係のお仕事ですか?」と聞かれましたが^^〆にひさびさにソーテルヌを一杯。クーテの2002年。お腹が満ちたので、京都御所内を散歩。梅がほんのり咲いていました。新幹線は遅い時間で、余裕があったので。行ったことがない、という人がいたので、金閣寺へ。「コシュ・デュリのコルシャルが飲みたくなる」と言ったら、みんなに受けました^^お腹に余裕がなかったのですがその後、天とじ丼食べてビール飲んで、ギョーザ食べてハイボール飲んで、と、気になっていた食べ物を総ざらい。帰りの新幹線で、〆の古酒。ニュイの1級の1989年。プーレというネゴシアンは、知りませんでした。このワイン、モトイのソムリエの方に、どこか面白いワインショップがないか?と聞いたところ、「歩いて10分もしないところにありますよ」と言って教えてもらったお店で入手したもの。ご高齢の店主の方とお話ししましたが(ミッシェル・ロランとの2ショット写真が飾ってありました^^)、かなり昔からのショップのよう。ネットショップはやらず、古色蒼然としたセラーがあって、けっこうレアなものが並んでいました(私のヴィンテージのアロース・コルトンなんかも^^)。その中で穏当な値段、よいヴィンテージというフィルターで選んだ1本。まあ、しんみりとした味わいの古酒でした。マデラ化も、コルクが邪魔をしているわけでもないのですが、ピークは越えて、下り坂の途中で、どんどん儚い味になっていく途上。まあでも食べ疲れ、飲み疲れの後の1本には、よかったかもしれません。京都でワインと題しましたが、新幹線の中のワインもたっぷりだっだし、京都では最近ほとんど飲んでいないビールもたっぷり飲みました。今回初だった、ワインをよく飲む友人たちとの旅行は予想以上に楽しく、ぜひ裏を返したいもんです。

2016年02月23日

コメント(0)

-

京都でワイン

長い付き合いの年上の友人から、「ひさびさにお茶屋遊びしませんか?」と誘われました。同じように誘っていただき、初めて上がってから10年ぶり。で「せっかくだからにぎやかにやりたいから、ほら、いつも一緒にワインを飲んでいるお友達、よかったら誘ってみてください」と言われ、聞いてみたらみなさん二つ返事。私を含め、5人で伺うことになりました。みな、その1泊2日で、ワインをどう飲むかをあれこれ考えてくれました。まずは行きの車中。私は、ベタですが、冒頭のクリュグのスタンダードを持参しました。というのも、知り合いのワインバーの女性オーナーから、「最近のグランド・キュヴェって、味が変わったと思わない?」と聞かれ、最近ちっとも飲んでなく、答えれられなかったので。買ったのはいいのですが、一人ではおそらく変化がわからないので、みなさんと飲んで聞いてみたいと思った次第。まあ、後は新幹線でクリュグを飲んで見たかったというのもありますが^^みな曰く、ちょっと前のほうがもう少しクリーンな印象で、いまは昔のスタイルに戻った気がするとのこと。個人的には、あい変わらず強めの香ばしさ、樽のニュアンスは健在、酒質はやや軽いのかな?という印象。まあただ、ロット差、瓶差もあるでしょうから、よくわかりません。安定して旨いな!とは思いましたけど。もう1本、泡。私だけ知らなかったナタリー・ファルメ。新幹線の中ですが、アルミ箔に覆われていてブラインド^^ ブラン・ド・ノワールだそうですが、ブラン・ド・ブランかと思いました。柔らかく、重すぎず、タイトすぎす、いい感じの今どき感。行きは2本程度と想定していたのですが、止まらず赤を。ブルーノ・クラヴリエのニュイサン1級05。ビオで知られていますが、ひさびさ。これは、味、香りとも開いていて美味しかったです。個人的には、酸が強いイメージの造り手ですが、ヴィンテージもあってか果実味もしっかり。クリーンで、ややクラシック寄りの味わいも好ましく、値段次第では買いだな!と思いました。とここまで飲んで、まだ名古屋手前。残りのメンバーは、ワインを事前に送り込んでいたので、弾切れ。正午過ぎに京都に着いて、昼は御料理はやしさん。数年ぶりでしたが、けれんみのない味わいは健在で、みなさんも気に入ってくれました。ここではビールと日本酒をそこそこ。夜は(といっても昼を食べ終わってから2時間後)、畑かくさんで牡丹鍋。ここで他の方々と合流しておよそ10人に。ワイン友達たちのワインを3本。泡はダブルマグナム、赤はマグナムでした。白のアルノー・アントがちっちゃく見えます。しかし、この05のクロ・デ・アンブレ、よかったです。塩系とクリーム系のニュアンスのバランスが抜群。かない屋さん系でネットで多く見かけない銘柄で、まあ安くない値付けでしょうが、その価値は十分あると感じました。ダブルマグナムは、ベルナール・レミイという知らないNM。何でもマグナムシャンパーニュの数本セットを購入した際、おまけに付いてきたそう。飲む機会もないし、保管に困っていたし、夏前に消費したかったので、ちょうどよかったとのこと。届いたときお店から主催者に「持ち込みワイン、1本1,000円って申しましたが、なんや大きいかったので、もうちっといただいてもよろしおますか?」と言われたそうです^^赤は、ドメーヌ・ニューマンのボーヌ2010年。マット・クレイマーの本で知っていましたが、飲むのは初めて。赤系果実、芯のしっかりとした味わい。当たり前ですが、アメリカ人でも味わいはブルゴーニュの王道でした。牡丹鍋、美味しくあったまりました。その後のメインイベントの祇園では、私はビールを。ゆっくりと目の保養をさせていただきました。ワインメンバーは、お茶屋さんがとても楽しかったようで、私も誘ってよかったです。お開きの後は、東京でも恒例のラーメン。お店、芸妓さんに教えてもらったそうですが、美味しかったです。〆のビールもさらに。私が最後まで眠くならなかったのは、いい年をして修学旅行の中学生のような心持だったからだと思います、ここで、1日目が終了しました。

2016年02月22日

コメント(0)

-

サッサイア08

サッサイア[2008]/ラ・ビアンカーラ1本だけとっておいた2008年。SO2、少量添加バージョンです。最初の外観は、艶やかな黄金色。よき熟成をしたシャルドネのよう。ひと口飲んで思わず「旨い!」と声を出してしまいました。エネルギーを感じる液体。このバージョンのサッサイアを数年瓶熟させると、リーリース直後とは、また違った姿を見せてくれます。酒質の厚みは、ムルソーの1級レベル。ミネラル、塩味、果実味、余韻とも申し分なし。まあ足りないのは色っぽい系の香りの数とボリュームでしょうか? しかしながらそれを充分に補ってくれる綺麗な旨みがそこにあります。欠点?があるとしたら、SO2少量添加バージョンでも、あまりにも急速に酸化していくこと。1時間もしないうちに、ヴァン・ジョーヌのような濁り酒に変身し、旨みもある種の雑味を帯びた感じになります。しかしながら自然派マニアは、おそらくこの変化後の味わいのほうを好むかもしれません。ある意味、1本で2度美味しいワインかも^^次に古いサッサイアは、2010年があと1本。2年後くらいが、飲み頃でしょうか?

2016年02月19日

コメント(0)

-

バイエのパスグラ

ブルゴーニュ・パストゥグラン[2013]/ドメーヌ・ユドロ・バイエ最近、コアなブルゴーニュ好きで、パスグラやアリゴテを飲んでいる方が多くなっている気がします。自家消費用だったり、日本に入っていなかったりする造り手のものが入手できるようになったり、かつてのブルゴーニュ・ルージュ&ブランの価格帯がこのクラスになったということ、あとは温暖化もあってか、著名な造り手のものの品質が向上したこともあるからでしょうか?私がちょくちょく拝見するブログでも、アリゴテ、パスグラを飲んでいたりして、影響されて飲みたくなりました^^アリゴテのほうは、シャブリを優先したい気持ちがあってまだ飲んでいませんが、まずはパスグラ、お気に入りのバイエから。ひさびさです。酸の方向性は、明らかにパスグラ。味わいは、レジョナルと違ってガメイもしっかり感じます。小粒の赤系ベリーに軽く砂糖をまぶしたような甘やかさがあります。パスグラにしては、かなり酸っぱくない部類かも。なかなか旨いのですが、もう少しお金を出してブルゴーニュ・ルージュを飲んだほうが、いまのキブンの満足度は高いかも、と思いました。ただ、バイエらしい愛想のよさがあるので、おそらくもうしばらくしたらリリースされるであろう2014年も、1本は押さえておこうかな、と思いました。

2016年02月18日

コメント(0)

-

ヒードラーのグリューナー・フェルトリナー

グリューナー・フェルトリーナー・レス[2014]/ヒードラー軽いポワール、青りんご、ライム系の香り。酸とミネラルの要素はリースリングと共通するものを感じますが、ぺトロール香はなく、ちょっと奥ゆかしい感じ。しかしながら、ビオだからか、液体にはしっかりコアがあります。スクリューキャップのベーシックなアイテムでしたが、いいですねコレ。たとえばガイヤーホフのほうが華やかですが、これはこれで悪くありません。フェトリナー、よく焼き鳥に合うワインと言われますが、和系の魚介全般との相性もよいと思いました。

2016年02月16日

コメント(0)

-

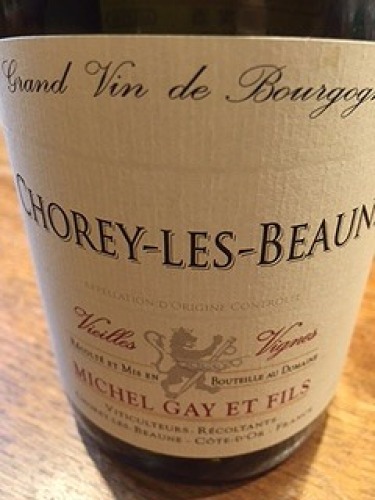

ミッシェル・ゲのショレイ

ショレイ・レ・ボーヌ[2007]/ドメーヌ・ミシェル・ゲ昨年末に某フレンチでランチの際、グラスでフランソワ・ゲのショレイ・レ・ボーヌを飲みました。08だったのですが、コレが想定外に美味しかった!シャトー・ド・ショレイなどとはかなり味筋が違うのですが、この村にしてけっこう華やかで、トロ・ボーなんかと近い、果実味しっかりタイプ。ボトルで飲んだみようとネットで探したのですが、思ったよりは高くて、この価格帯なら他を買おうと、リピートしませんでした。ところが最近、近所のワインショップのセールでコレを発見。間違いなく親戚筋だろうと思い、フランソワの6掛け程度の価格だったこともあり、すぐさま2本購入、それを飲んでみた次第です。ショレイは地味なアペラシオンですが、サヴィニィの村名より、ハズレが少ないイメージがあります。思うに、アチラには1級があるけど、こちらは村名オンリー。上のクラスがないので、この名前で勝負するしかないからでしょうか?さて、このミシェルのほう、ヴィンテージ差もあるのか、フランソワより酒質はやや弱め。しかしながら、多めに感じるタンニンもなめらかで、いい感じの陰性の赤系果実は柔らかく、スルスルと飲めるタイプ。心静かに杯を傾けたい時に、よきタイプだと思いました。

2016年02月15日

コメント(0)

-

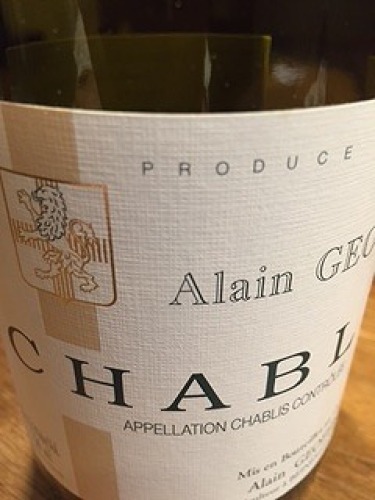

並シャブリ、三本三様

自宅ではここのところ、続けざまにシャブリを。3本ともステンレス系です。この3本、ヴィンテージが違うので公平な評価とは言い難いのですが……。1本目の、アラン・ジェフロワは2012年。リピートしているワインですが、12も安定の美味。個人的にシャブリに求めている酸と果実味のバランスと背骨のミネラルの按配が実にほどよく、ヴォコレと並んで好みの銘柄です。2本目の、ドメーヌ・デュ・コロンビエは2013年。過去に飲んだ記憶はありますが、ひさびさ。今回のコレは、ヴィンテージもあるかもですが、やや水っぽく感じました。シャブリらしいミネラル感はあるけど、少し液体に力がない感じ……。3本目の、ジルベール・ピクは2014年。まったく知らなかった造り手ですが、コレはアタリでした。ジェフロワ同様、酸、果実味、ミネラル、そのどれもが美味しく、余韻も長め。ちょっとした含み香があって、旨みも充分。発見!でした。寒い時期のシャブリも悪くありません。特におでんや鍋物の友としては、他の地域のシャルドネより、相性がよいように思えます。

2016年02月12日

コメント(0)

-

ロキオリのピノ

ワインつながりのご夫婦のお宅で、ワイン会。ホストのお二人、美味なお料理だけではなく、ワインもたくさん出していだきしました。招かれた5人も、1本ずつ持参。いつものようにブラインド。わからないものだらけでした。印象的だったのは、白はラルマンディエ・ベルニエのコトー・シャンプノワ09。完全にボーヌのよき白だったと思ってしましました。あと、ひさびさのDRCのオート・コート。04という秘蔵もの。赤は、エルヴェ・ジゴーのシャンボール1erとフーリエのシャンボール。どちらも07。ジゴーはこの村らしく、フーリエはこの造り手らしい味わい。こんないい流れの中、私はまったくベクトルの違うワインを持参してしまいました……。ロキオリのリトル・ヒルの12。PP96点で、評論家的にはエシェゾーを思わせるワインらしいのですが……。まあ、典型的なカリピノでした。赤紫が前面の、高アルコール度な味わい。もう1本、同年の別畑、さらに評価が高いものも入手してしまったのですが、10年待つしかないのか……。

2016年02月10日

コメント(0)

-

ルーミエのミュジニィ

前回の続き。トリの赤は、ジョルジュ・ルーミエのミュジニィの1998年でした。メンバーからは、今回の「お題」を褒められ、また預言者とも言われました^^このワイン会は毎回、ル・ブルギニオンの菊池シェフにテーマを伝えて、ワインをお任せにしています。前回はたまたまメンバーの一人から、ひさびさに飲みたいと言われ、ラ・ターシュと具体名をリクエストしましたが、たいがいもっと抽象的なワードを私が考えます。たとえば「よき熟成」とお願いした会では、ポマールのゴヌーの50年代と80年代が出たりと、そんな感じでした。今回の「お題」は、「人に自慢したくなるワイン」。菊池シェフ、必ずこちらの想定を上回るワインを出してくれようとするホスピタリティの持主なので、これが手持ちの秘蔵ワインを引き出すキラーワードでは?と思った次第です。ちなみにメンバーから事前に、「どんなワインが出ると思っています?」と聞かれ、「ひさびさに、ルフのバタールとか飲んでみたいな。でもって、最後にルーミエのミュジニィが来たりして」と言っていたので、予言が当たったと言われた次第です。やはり飲みたいワインは、口に出すのが大事ですね^^菊池シェフも、「なぜだかこの年は回ってきたのですよ。今はもう無理です」とのこと。と例によって、前置きが長くなってしまいましたが、ミュジニィ、一口目で全員、ただ者ではない液体感で、目を見合わせてしまいました。まあ私の場合、こんな時の舌はアテにならず、「希少性」というスパイスがふんだんに振りまかれた上での官能評価になってしまいますが……。あえていえば、良年のヴォギエのミュジニィの解像度を2段階か3段階、上げたようなイメージ。重くないのに、おそろしく目が詰まっていて、よき金属感に通じる透徹したミネラル、それと深い森のようなグリーンノート、しかし果実味はあくまで赤系で、やがてグングンと香ばしくなっていきました。ブルゴーニュ赤としては、個人的には五指に入る体験&味わい。思い出すと、今でも顎の奥の両脇がツンとしてきます^^高揚したキブンで飲み終わり、タクシーにも乗らず、電車で家まで帰りました。そんなわけで、その夜は財布を開くこともなく、さて次の「お題」は?とひたすら考えながらの帰途でした。

2016年02月09日

コメント(0)

-

ルフレーブのバタール&ピュセル

ル・ブルギニオンで、1年ぶりの例会。今回は、白2本、赤1本で。まずは白。1本目。ルフレーブのバタール・モンラッシェ2002年。2本目。ルフレーブのピュセル1989年。両方、行きつ戻りつ飲みましたが、並走するマラソンランナーたちのようで、面白かったです。バタールは、10分ほどでグッと開き出し、ある種の濃密さと香ばしさが。さらに1時間もすると、さらに豪奢になっていきました。ナッツ、ブリオッシュ、白トリュフ、そして麦、さらにモカ。対するピュセルは、最初からまさに石のニュアンスが顕著。バタールと共通する香りがありながら、ボリュームはやや小さめ。ですが熟成のアドヴァンテージがあり、さらに綺麗なミネラル感が背骨になっています。どちらも良年らしく、果実味はしっかり。甲乙つけがたく美味しかったです。バタールはグラン・クリュらしい大きさがあって、ピュセルはそれよりやや小さいながら、1級の中もで格上と評されるだけの品格が感じられ、熟成感はだいぶ違うといえ、面白い比較になりました。そして、赤。期待はしていたけど、まさかが! 次回に^^

2016年02月08日

コメント(0)

-

2年ぶり、コサールのサヴィニィ

ちょうど2年ぶりに飲んだ、前回とまったく同じワイン。同じ場所で。変わらず、写真NGです。楽天では、09が残っているようです。最初、リストにあったサン・ロマン2011年をオーダーしたら、「これが残ってますよ。同じ値段でいいです」と、出てきました。ちなみに破格の8,500円。自分の書いた2年前の印象と、ほぼ同じ。熟成の進行は、ほとんど感じられず。シャソルネはほかのキュヴェでも、2~3年の瓶熟ではあまり変わらない? リーリース直後と1年後くらいでは、まあままあ違う気もするんですが、そこから先はあまり変わらない印象がありますが、どうなのでしょう……。お店の方、シャソルネは高くなった12年以降は、仕入れていないとのこと。お店のワインの場合、その店の価格帯にあった売価がすべてなので、その判断はよくわかります。ちなみに、肝心の焼き鳥は、個人的にはやはりとても好み。肉そのものの味が強いお店は、他にもたくさんあると思いますが、火入れの加減と丁寧さが、好きなんです。変わったのはレバーパテを止めて野菜の和え物に、〆の親子丼の代わりに鶏雑炊。あれから2年、カラダのことを、多少なりとも考慮しました^^今週の初めにまた一つ年齢が上がったのですが、それから飲んだワインはこの1本だけ。近年ではまれなペースです。しかしながら、本日と明日は、たっぷり飲む予定。特に今夜は、お任せの破戒ワイン。さて??

2016年02月05日

コメント(0)

-

ブルゴーニュ赤、村名縛り

6人で、赤を6本持ち寄り。完全ブラインド大会。前座に泡と白。アグラパール03とシャントレーヴのムルソー12。シャントレーヴは、「らしい」味で、ブラインドででも何となくわかりました。本番の赤のほうは、いつものごとく、かなりわからず。ひとり、勘違いをしてシモン・ビーズの1級、フルノー2009年を持ってきた人が。私は、ジュヴレと思ってしまいました。わかったのは、ヴォギエ2010年。シャンボールらしいミネラル感が際立っていて、オーナーの持ってきそうなのはヴォギエだろうと検討をつけて。ヴィンテージは当てずっぽう。私はコレを持参。デュガ・ピィのクール・ド・ロワ2004年。巷の情報では、例のレディ・バグの影響を受けているとのことですが、わかりませんでした。まあ確かにジュヴレっぽい鉄のニュアンスで、この造り手にしては柔らかい印象。しかし最初は、ルジェのニュイ・サンジョルジュ2010年を自分の持参ワインと勘違い。つまりは、造り手はもちろん、村もヴィンテージも、全房か除梗かもわからなかった、ということでした……。さらに、びっくりしたのがコレ。まったく同じワインを持っていた人が。ルネ・アンジェルの最後のヴィンテージ、2004年のヴォーヌ・ロマネ。確かにどちらもややスパイシーで、この村らしいと言われればそうですが、それ以外の共通項が少なく、まったく別物のワイン。しかも、どちらかの状態が悪い、というわけでもなく……。インポーターは、どちらもきちんとした評判のところでした。日本で飲むブルゴーニュのバックヴィンテージの、ある意味、これが現状でしょうか? 10年強という熟成が、いちばん瓶差が出やすいのかもしれません。もっと若いか、もっと熟成して、いわゆる古酒になったほうが、ここまで差を感じないのかもしれませんね。

2016年02月01日

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

-

- 今日のワイン

- 久々のホームラン〜ヴェーレナー・ゾ…

- (2025-11-25 18:00:06)

-

-

-

- 焼酎は美味い

- だいやめはお湯割りの時季ですなぁ~

- (2025-10-31 08:55:40)

-

-

-

- イタリアワイン大好き!

- イタリア第2の島「サルディーニャ島…

- (2025-11-23 11:50:04)

-