2017年01月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

適材適所

最近飲んだワイン。特筆すべきことはないのですが^^知らない造り手のシャブリ。クリマ名がない珍しい一級ですが、二か所を合わせている模様。柔らかくフラットで、ちょっと凡庸に思えましたが、一緒に飲んだ友人には好印象でした。大橋トリオのライブの後に、渋谷のスリランカカレーのお店にあったスペインワイン。ネットで調べたら格安でしたが、大ぶりのボルドーグラスで飲んだら、カレーとは意外なくらい合いました。スリランカカレーは、酸味が特徴なのですが、そことシンクロしていい感じ。家で飲んでも、そこまで美味しく感じないのでしょうが、グラスの大きさもあって、好印象でした。2016年は出ない、と言われていたロワール・ヌーヴォー。しかしながら、何とか赤は造れたようで、クロ・デュ・テュ・ブッフのものを1本だけ買いました。遅ればせながら飲んで見たら、いつもよりMCガメイらしさは強いものの、ぶどうの熟度はしっかり合いました。3週間ぶりに外房に行って、1/4ほど飲み残していたバンジャマンのブルゴーニュ・ブラン2011を飲んだら、どうして美味しかったです。アフターが短くなっているものの、ミネラル感、香味、クリスピーなニュアンスは好ましく、開けたてより美味しい?と思いました。開けるとつい飲み干してしまう癖がありますが、そうしちゃうと、こういう喜びはありませんね。しかし当然飲み足りなくて、ベルトーのブルゴーニュ・ルージュ2013を。手持ちの最後の1本。半ダースほど飲みましたが、今回は少し間が空いたのですが、瓶熟が進んだ模様で、今までの軽やかな印象から、ややしっかり目の酒質に。個人的には、今までの味わいのほうが好みだったのですが、レジョナルとしては充分な品質。しかし、バンジャマンで変化の喜びを知ったすぐ後にも関わらず、飲み干してしまいました……。それから泡を2本。アヤラのスタンダードは、ちょっと前に意外なほど美味しく感じてリピート買いしたのですが、今回はややドサージュが多めで、重たく感じました。瓶差ではなく、キブン差だと思います。知らなかった造り手、フィリップ・フーリエは、正月福袋の中の1本。ブラン・ド・ブラン、バランスはよいけど、少しフラット。可もなく不可もない味わいなのですが、やや鈍重に感じたアヤラもそうですが、シャンパーニュはそれでも、まあ美味しく飲めてしまいます。食中酒としては、いちばん存在を忘れながら飲めるわけで、ワインを開けた時は、その味わいを食事中にもあれこれ気にかけてしまうのに比べて、泡に関してはあまり気にならず、不満を感じないからかもしれません。振り返ってみて、単体でいちばん美味しく感じたのは3週間後のバンジャマン、食中酒としていちばんよかったのは、格安スペインでした。ワインそのもののレベルとは別に、タイミング、シチュエーション、キブンなどなど、それぞれ時宜に叶っていたということでしょうか。そろそろ、そういう変数を超える、普遍的に美味しいワインを飲みたいものです^^

2017年01月31日

コメント(0)

-

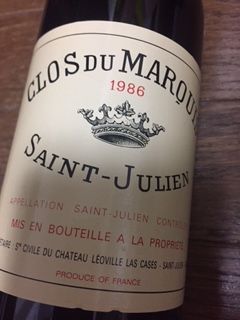

クロ・ド・マルキ

クロ・ド・マルキ[1986]/サン・ジュリアンひさびさに熟成ボルドーが飲みたくなって。想像以上に、若かったです。近年、ラスカーズのセカンドではないという主張がなされ、セカンドとして別銘柄が登場しましたが、この時代はきっとセカンドなのだと思います。違う畑でつくってきたと言われていますが、86はとにかく収量が多かったとされるヴィンテージで、クロ以外のぶどうがアッサンブラージュされたのでは?と思います。プラム系の黒系果実、シガーとややシダのニュアンス。とはいえポイヤックやペッサクほど、香りに特徴は感じません。良年らしく果実味はしっかり、ですが密度はそこそこで、やはり収量は多かったのだろうと想像できる味わい。しかしながら、牛肉と山羊系チーズと合わせると、王道ボルドーらしく、グッと美味しく感じられました。すでにタンニンはしっかり重合していて、酸度はそこそこなので、この先寝かせてよくなるかは不明ですが、妖艶な香りが出てくるのは、まだまだ先に思えました。

2017年01月25日

コメント(0)

-

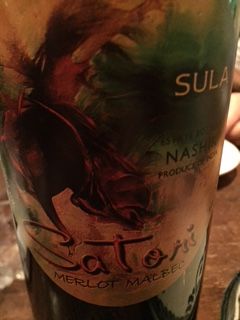

スラ・ヴィンヤーズ

下北沢の飲めるインド料理店で。覚えていないくらひさびさにスラ・ヴィンヤーズ。ラインナップ、いろいろ増えているようです。赤を2本。1本目はサトリ。悟りから来ているらしいネーミング。メルロー&マルベック、ノンヴィンテージ、スキュリューキャップ。お店のハウスワイン的位置づけのようで、「常温と冷えたのがありますが、どちらがいいですか?」と聞かれました。ワインのそういう2択を聞かれるお店がたまにありますが、その選択肢があるの、日本酒みたいでいいなと思いました。冬ならいっそヴァン・ショー、ぬる燗、熱燗もありかもと思いました。今回は、常温で。かすかに八角やウイキョウ的なスパイス香がします。チリやアルゼンチンの同価格帯より果実味が控えめで、酸がきれいな印象。スルスルと飲めました。2本目はディンドリ・リザーブ。シラーズ単一の旗艦キュヴェのようです。こちらはPP93点らしく、新世界的な濃度。樽香もありますが、よくなじんでいます。豪州シラーズほど、アフターの甘みがなく、これもまたこの季節にはいい感じでした。他のインド料理店では、豪州シラーズやカリシャルなどを飲むことが多いのですが、さすがスラは、インド料理を邪魔しません。特に南インド系のマサラなどと新世界ワインは、時に合わないことががあるのですが、スラの2本は、そちらにもしっかりなじんでいました。仕入れ価格のリーズナブルでしょうから、もっと多くのインド料理店に置いて欲しいですね。

2017年01月24日

コメント(0)

-

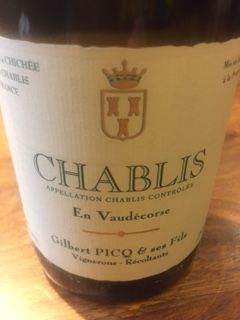

シャブリ、キャンティ、シャブリ

先週の金、土、日の家飲みワイン。贔屓のシャブリの造り手、ジルベール・ピクのシャブリ・アン・ヴォデコルスの2014年。ピクのラインナップでは新しいクリマ名付き村名で、元々はノーマルに混ぜていた区画のようです。これは今までのピクの味わいのラインながら、やや酒質もミネラル感も弱めで、アフターにごくわずかにエグミがありました。もしボトルコンディションではないとしたら、まだこのキュヴェの造りの方向性が定まっていない?翌日は、牛肉にキャンティ・クラシコ。イル・パラッツィーノの2011年。ココはもともと、畑名付きのキャンティ・クラシコしかつくらなかったのですが、今回のようなノーマルタイプも始めた模様です。2区画のブレンドの模様。冷ややかでソリッド感のある酒質。すみれ、Bベリーにシガー系の香り。ここは赤系だけではなく黒系果実も感じる味わいです。ある意味、ブルゴーニュとボルドーの中間を行く味わいで、軽く煮た牛肉とは実に好相性でした。キャンティはときどき、思い出したように飲みたくなります。翌日はまたしてもシャブリ。シャブリジェンヌのシャブリ・フルショームの2014年。何となく、ジルベール・ピクが不完全燃焼だったので。若いシャブリジェンヌは、特に村名は酸っぱい印象があったのですが、これはよかったです。ピクの村名シャブリと比べると、明らかに熟度が上で、酒質の厚み、ミネラルの伸びやかさ、酸と旨みの質も上々。一級の2014年という好条件を充分に表現してながら、値段はお手頃。いま飲んで決して早飲みとは思いませんでした。やはりシャブリジェンヌは、イタリアのバルバレスコ協同組合、南仏のエステザルクと並んで、侮れない組合ワインだと思いました。

2017年01月23日

コメント(0)

-

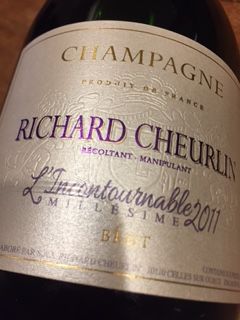

アンコントゥルナーブル

リシャール・シュルラン ・ブリュット・アンコントゥルナーブル [2011]アンコントゥルナーブル? 最初は「制御不能」の意だと思ったのですが、「避けられない」というのが日本語としては近いようです。フランス菓子にもこの名前が付いたものがあるので、「食べずにはいられない」「飲まずにはいられない」という感じでしょうか? それとも「気まぐれ」とか「おまかせ」??贔屓のオーブの造り手、リシャール・シュルランの新キュヴェかと思ったのですが、「H(アッシュ)」というキュヴェの後継名だそうです。アッシュ(H)は、アルモニー(ハーモニー)の意味しているようで、この名前が付いているシャンパーニュは、私の知る限り、シャルドネとピノ・ノワールを半々に混ぜています。「制御不能」かと思ったのは、リシャール・シュルランのこのキュヴェ、半々という黄金律を守るためか、ヴィンテージごとの味わいの差が結構あったので。それで、もうハーモニーでなくて制御不能でいいや、と開き直ったのかと^^ちなみに別に、ノン・ヴィンのアッシュというのもあって、これはまさにハーモニーが取れていて安定的に旨いので、最近はもっぱらそちらがあれば、買うようにしていました。さて、この泡ですが、2011年とシャンパーニュとしては若いのですが、この造り手らしく、酸の角はなく、丸い味わいでした。泡もクリーミーで、旨みがしっかり、シュルランらしい味わいでありながら、スタンダードよりは一段コクがある感じ。ドサージュも少ないわけでもないのでしょうが、きちんとなじんでいました。シャンパーニュのヴィンテージ評価、2011年はあまり高くないのですが、そのぶん早く飲んでも美味しいのかもしれません。

2017年01月19日

コメント(0)

-

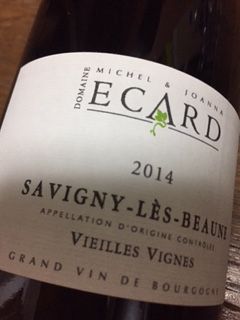

エカールのサヴィニ

サヴィニ・レ・ボーヌ・ルージュV.V.[2014]/ドメーヌ・ミシェル&ジョアンナ・エカール4長年お世話になっているエカールですが、最近はご無沙汰で、代替わりして飲むには初です。相続の際、8割がたの畑を手放したようで、そちらは先代のモーリス・エカール名で今も出ているそうです。モーリスはもちろん、先々代のルイ・エカールも昔は、古酒として比較的リーズナブルに出回っていて、ヴィンテージは失念してしまいましたが、1級のセルパンティエールやナルバンドンがとても美味しく、サヴィニは綺麗に熟成することを教えてもらった造り手です。個人的には、コート・ド・ボーヌの赤の古酒ならヴォルネイの次、コルトンやポマールより好みに感じていました。で、この村名サヴィニは、2014年と若いこともあって、ストレートな赤系果実がメインで、香りもシンプルなスミレ系。先代より洗練されている印象ですが、まああまり面白みがある味わいではありませんでした。しかし1/3ほど残した2日目の味わいは、グリオット系のチェリー&軽いリキュール感が出てきて、おそらく10年くらい我慢すると、ブーケも果実時味も複雑になり、美味しくなる予感がします。リーズナブルなのでは嬉しいのですが、ニュイの赤のように若くても何かしらの華やかさがないのが難です。

2017年01月18日

コメント(0)

-

豪州ワイン会

新年初のワイン会は、異例?の熟成オーストラリアワインの会。毎月一緒に飲んでいるIさん。今でこそほぼブルシャンなのですが、ワイン事始めはオーストラリアだったそうで、その頃集めて塩漬けになっていた高級ワインを破格に庫出ししていただきました。いつもの4人+2人で、濃い系に合う食事をということで、三宿トラジで焼肉。ワイングラス、よかったです。最初だけシャンパーニュ。Yさん所有のフィリポナの2000年デコルジュ。ドサージュ多めですが、熟成でよき蜜の味わいになっていました。こういうノンヴィンをたくさん持っているそうです。白はルーイン・エステートのシャルドネ04。熟成の進みをあまり感じさせない豊満な味わい。個人的に、こういうタイプも好きです。赤は4本。おそらく価値が分かっている人には涎もののラインナップだと思います。コールドストリーム・ヒルズ・ピノ・ノワール[2004]ヌーン・エクリプス[2004]。グルナッシュがメイン。ジ・アーマー・シラーズ[2004]。クラランドン・ヒルズ・アストラリス・シラー[2002]。PP99点。赤の4本は、名前は聞いたことがありましたが、いずれも飲むのは初。グルナッシュのかすかな残糖感はタレの肉と、シラーズにスパイシーさは塩味の肉とよく合いました。いずれもシルキーな液体感で、高級ワインを飲んでいるという実感。特に熟成したシラーは、ピノ・ノワールと通じるものを感じました。その後、Nさんのお宅で2次会。Yさんが自宅に寄って、ワインを持ってきてくれました。ボケていますね。ヴォーヌ・ロマネ69。酸化熟成が進んでいました。〆は、フーリエのレジョナル09。やはり最後は、ブル赤で^^ バッチリ飲み頃でした。ごちそうさまでした。

2017年01月16日

コメント(0)

-

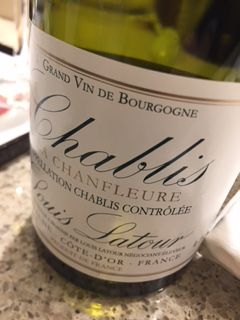

ルイ・ラトゥールのシャブリ

シャブリ・ラ・シャンフルール[2015]/ルイ・ラトゥール実は、いちばんたくさん飲んでいる銘柄です。というのは、よく行く鮨屋の定番銘柄なので。1年で1ダース半くらい飲んでいます。かれこれ10年近く、月イチで鮨さいとうさんにも通っていますが、あちらはおまかせなので、自分の好みで食べたい思いもあるので、もう一軒月に1~2回。そこでのワインの選択肢、白はコレかラングドックのソーヴィニヨン・ブラン。赤は新世界メルローかベリーAなので。薄系のブル赤でもあれば、それも飲むんでしょうが、この選択肢ではシャブリかな、と。しかし実際、このシャブリ、塩で食べる握りとの相性は抜群なので、不満はありません。とあるブルゴーニュをたくさん売るネットショップでも褒めていましたが、ネゴシアンのシャブリとしては、よくできていると思います。個人的には、ウイリアム・フェーブルより、好みかもしれません。ミネラルと酸は十二分にシャブリのそれで、優れた食中酒だと思います。いか、白えび、白身の昆布締めなどと特によく、いくらやうにと合わせても生臭いニュアンスは出てきません。昨年1年間は2014年で、年末に伺った時はフルボトルが売り切れで、ハーフを2本飲んだのですが、そろそろヴィンテージが切り替わるのかな?と思っていたら、案の定、昨日はヴィンテージ更新していました。14に比べて15の味わいは、明らかにぶどうの熟度が増していて、その分果実味はやや重たくなっていて、相対的に酸はおとなしく感じられます。2015年は、ブルゴーニュ全体でも、末尾が5の付く年的に仕上がっているでしょうか?だとすれば、例年だと酸とミネラルが強めの一級畑が狙い目かもしれません。たとえばセシェとかピュトーなど?

2017年01月12日

コメント(0)

-

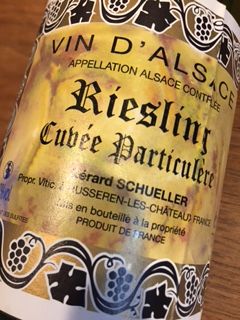

ジェラール・シュレール

リースリング・キュヴェ・パルティキュリエール[2012]/ジェラール・シュレール旨い^^たまに行くワインショップで見つけた、バックヴィンテージ。2年ほどの瓶熟なのでしょうが、若いとそっけない印象を受けることもあったりしますが、いい具合に育っていました。ぺトロール香はほぼなく、香りの要素も複雑ではありません。糖を喰い切った辛口で、刺すように強靭で長く伸びる酸が実に美味しく、それに見合うだけの旨みもあるので、杯がどんどん進みました。スタンダードキュヴェですが、いま飲む満足度が大!な一本でした。テンペ、ガングランジェ、ビネールなどなど、最近、やや残糖を残したアルザスを飲んでいましたが、それも美味しいのですが、やはりシュレールはまた違った立ち位置、いいですね。順次にヴィンテージがリリースされないので、つい忘れがちでしたが、また買い足したくなってしまいました。

2017年01月11日

コメント(0)

-

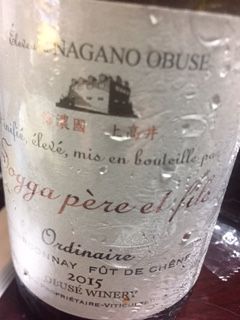

日仏のシャルドネ

珍しく、日本ワイン。ソガの白は初めてです。P&Fの、いわゆるネゴシアン部門の樽熟シャルドネの2015年。よく熟したぶどうで、丁寧に造られたことがわかる味わい。BGO表記ですが、それ以上にこだわりを感じるのが、たっぷりとしたワインの説明。これだけ書かないとわかってもらえないという危機感? 個人的にはネットとかで、読みたい人だけ読めばいいかも?とも思ったりもしますが^^、確かにこの情熱にほだされる?人はいそうです。樽負けしていないし、酸とミネラルもそこそこあるので、いいワインだと思います。しかしながら翌日、バンジャマンの白、2011年を飲んだら、まあレジョナルとはいえ、地力の差を歴然と感じてしまいました。スクリューキャップ。最初は還元気味で、まず前に出てくるのはミネラルと酸。ミネラルは塩けを感じるレベル。それから徐々に果実時味がふくらみ始め、酒質が厚みを増して、美味しくなっていくのを追いかけながら飲むのが心地よいワインです。まあ落ちるのも早く、数時間で果実味が痩せ始めましたが、十二分に楽しめました。ソガも美味しいのですが、リピートするのはきっとバンジャマンだと思います。

2017年01月10日

コメント(0)

-

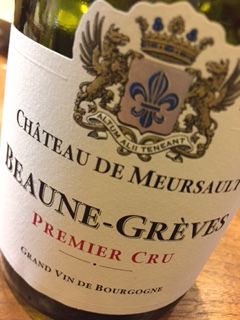

シャトー・ド・ムルソーの赤

ボーヌ 1er Cru レ・グレーヴ[2008]/シャト・ド・ムルソー白屋の赤?コチラの白は、ややコッテリ系なのですが、個人的には決して嫌いではありません。昔、たまたま村名ムルソーとカルボナーラ・スパゲッティと合わせた時などは、実に見事な相性で、もっとエレガントなワインだったら、きっと美味しくなかっただろうな、と思った記憶があります。赤のほうは、ルイ・ラトゥールなんかと近しいイメージがありました。清澄や濾過はしっかりめ?で、もしかして高温殺菌もしている? 初期にはディテールを削ぎ落としたツルンとした味わいで、瓶熟で少しずつ要素を取り戻していくような傾向でしょうか。昨夜のこのワイン、細身で軽やかな赤系果実で、確かにルイ・ラトゥール系なのですが、それでも熟成による好ましいほのかな甘みも感じられ、悪くない味わいでした。もちろん、いちおうボーヌで最上とされる1級畑と思って飲むと、その格には見合っているとはいいがたいのですが、最近のレジョナルクラスの値段で入手したことを思えば、充分な美味しさだと思えました。それなりに地力が現れていたのかもしれません^^

2017年01月06日

コメント(0)

-

スペインとボルドー

新年2日目のワイン。昨年、衝動買い?した、テルモ・ロドリゲスのリーズナブルワインの5本セット。1本飲み残したリオハです。LZの2013年。若いテンプラニーニュ、ステンレス発酵らしく、クリーンな味わいで酒質にハリがありますが、まだまだこなれていないので、やや飲み疲れる味わいでした。3日目は、ボルドー。シャトー・ポタンサックの1997年。20年熟成のリーズナブルボルドー。よき熟成香がしますが、酒質はやや弱っている印象。ラスカーズの威光も、メドックのこのシャトーのこのヴィンテージには、すでに及んでいなくて、このボトルは、下り阪に入った感のある味わいでした。う~む、意図的にブルシャンを外して飲み始めている新年ですが、味わいのツボも外している感が^^

2017年01月04日

コメント(0)

-

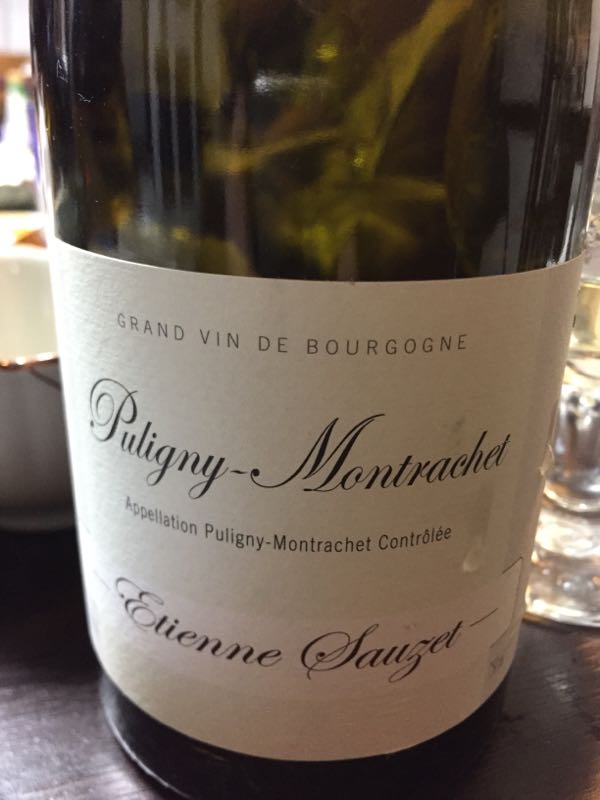

ソゼとカリピノ

年末最後のワインは、ソゼの村名2014年。 瑕疵のないザ・ピュリニィという味わい。ちょっと前飲んだ同年のレジョナルより、いい意味で腰高で、ミネラルの綺麗さが一枚上手。 ただ飲み頃はかなり先の模様で、レジョナルの近づきやすさのほうが、今の味わい的には好ましいかも。 カウントダウンの後は、恒例のネットでワイン福袋。秒殺でしたが、運良く泡ばかり2セット入手できました。 新年はロゼシャンの後に、熟成カリピノ。カリン・セラーズの1999年。 シンナー香と旨味。今年は、数と量は絞りたいのですが、だからといってあまりブルシャンなどに限定せずに、歳を重ねたぶん、予定調和にならないように、飲んで行きたいと思っています。 今年がみなさんにとって、よき一年でありますように!

2017年01月01日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1