2017年06月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

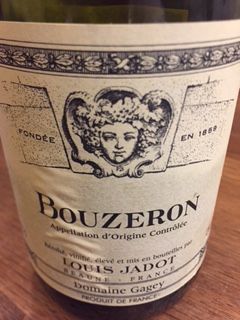

ジャドのブーズロン2014年

ブーズロン[2014]/ルイ・ジャド(ドメーヌ・カジェ)ジャドの隠れた、そして格安の名作だと思っている銘柄。1年ちょっと前に2013年を飲みましたが、たぶんスペックは同じなのでしょう。シャルドネのように、アリゴテにとっても2014年が良年なのかはわかりませんが、2013年に比して、この品種らしい鋭角的な酸が、けっこう強めで、果実味より優勢な印象。ただし、温度が上がってくると果実味がややふくらんできて、これはもう少し瓶熟したら、バランスがとれてくるのでは?と思わせる部分がありました。過熟傾向の2015年に期待の銘柄です。

2017年06月29日

コメント(0)

-

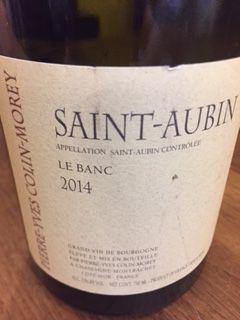

コラン・モレ、もう一つのサン・トーバン

サン・トーバン・ル・バン[2014]/ピエール・イヴ・コラン・モレもうひとつの畑名付き村名のピュセルを飲んでから、3か月以上経ってしまいました。クラスに関わらず、蝋キャップ、太めの瓶。コルクは刻印ナシでしたが、上質。ル・バンは、ピュセルのすぐ右隣、村名畑としては村最大だそうです。たった3か月ですが、瓶熟の効果か、すぐ隣といえど少し積算温度が高いのか、こちらは開けたてから愛想がよかったです。黄柑橘、白桃系の香りに、かすかに樽の香ばしい要素。細めの体躯ながら、そこそこふくらみのある果実味。酸とミネラルは、相変わらず上々。温度が上がってくると適度に旨みも乗ってきて、ついつい飲み干してしまいました。スケールの大きいワインではなく、どことなくあざとさを感じる造りですが、値段と味わいのバランスがとれている気がします。長熟かどうかはわかりませんが、数年は発展するのでは?

2017年06月27日

コメント(0)

-

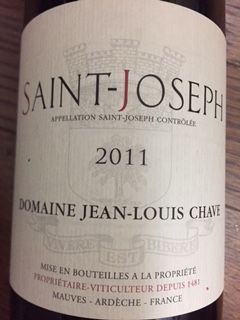

牛肉と馬鈴薯とシャーヴ

サン・ジョセフ[2011]/ドメーヌ・ジャン・ルイ・シャーヴディア・ログに、ワイン持ち込みで。テーマは、ステーキ・フリットと合うワイン対決。4人で、前菜用の白1、肉用の赤3。先日も食事をした料理研究家のHさんと、某グルメ雑誌の編集者のIさんと、金融関係勤務でワインおたくのIさんのご主人と私。3人とも、最近の傾向は「脱ブル(シャンは脱できないそう)、親ヴァン・ナチュール」だそうで、食事中は、そんな話題にもなりました。「うちは値段設定で、牛肉はハラミしか使えないんですよ。その中でもサガリと呼ばれる部分です」とのことなのですが、いい意味で獣肉のほのかな臭みがあって、とても好きな肉です。で、フランス産のジャガイモでつくるフリットがまた美味しいのです。他の3人は初でしたが、このステーキも前菜も、たいへん高評価でした。しかも、何しろリーズナブルなのです。Iさん夫妻の1本目の白はサンソニエールでしたが、このロワールのシュナンはやはりいいですね。野菜、肉、白系の肉なら、だいたいの料理をカバーしてくれそう。赤はイタリア、南ア、ローヌ。Iさん夫妻の2本目は、イタリアはカーゼ・コリーニ。知らない造り手でした。ヴィナイオータもの。ピエモンテで、ネッビオーロ&バルベーラだそうですが、熟度と甘味で、ラルコみたいな味わい。Hさん持参の南アフリカは、マリヌー&リーウ・ファミリー・ワインズ。白は飲んだことがありましたが、赤は初。シラーです。シラーズ的な味わい。品種は違えど、カーゼ・コリーニと同じ方向の味わいで、赤身の牛肉とフライドポテトでいえば、ジャガイモのでんぷんとよく合う味わいでした。手前味噌ですが、肉にいちばん合ったのは、持参したシャーヴだったような気がします。ドメーヌ物は通常、エルミタージュとコレの2種類しかないシャーヴですが、このサン・ジョセフは、隠れた名作なのでは?と思いました。エルミタージュの1/3くらいの価格で、ネゴスのエルミタージュより、やや高めの価格設定ですが、この値段でこの味わいは、なかなかないのでは?タンニンの甘さ、というと誤解を招く表現かもですが、熟度が素晴らしく、香りの中の、炙った肉のニュアンスが官能的で、肉は肉でも、高級肉が出す香り系です。酸のブレーキ具合も上々、果実味は決して甘くなく締まっていて、ブルゴーニュグラスで1本じっくり飲んでみたいと思わせる味わいでした。ぜひリピートしたい1本でした。エルミタージュは、もう少し寝かせてからかも、です。

2017年06月26日

コメント(0)

-

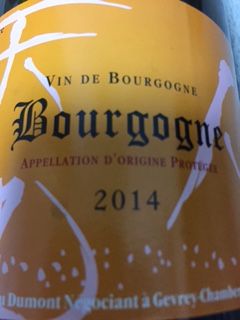

ルー・デュモンのブラン

ブルゴーニュ・ブラン[2014]/ルー・デュモンレストランで、グラスワインとして供されたら嬉しいだろうな的な?味でした。開けたての1杯目、酸、ミネラル、果実味のバランスがよく、すこぶるいい感じでした。温度が上がってくると、やや重心の重さを感じる、少しオーセンティックなムルソーチックな味わいになってきました。それに従って、香りも熟殿高い柑橘のニュアンスが出てきました。さらに飲み進めると、ミネラルの要素が減衰し、果実の甘さが増し、ややダレた感じが出てきました。きちんとクーラーで冷やしながら飲むと、かなりよさそうです(まあ家ではしませんけど^^)。

2017年06月21日

コメント(0)

-

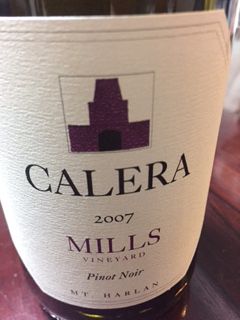

カレラ・ミルズ

カレラ・ミルズ・ピノ・ノワール[2007]2007年はアタリ年で、Wine Advocateでは95点だそう。煮詰めたBベリーに、うっすらシナモンを感じるスパイス香。酒質は中庸ですが、新世界でもやはりオセアニアではなく、カリピノらしさを感じるのが、果実味の要素に、アセロラ系がないからかもしれません。やり過ぎ感がないところは好感が持てますが、このボトルと評点が見合うかと言われれば……。

2017年06月20日

コメント(0)

-

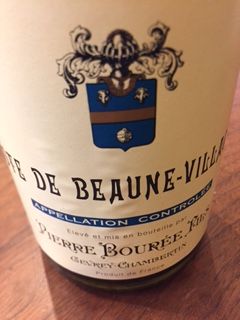

CdBVの1978年

コート・ド・ボーヌ・ヴィラージュ[1978]/ピエール・ブレ週末、楽天スーパーセールなるものに踊らされて、というか以前入手したワインが思いっきり安くなっているのが悔しくて、また何本かワインを買いました。数えてみたら今年、ネットでワインを買うのが24回目。週に一度以上のペースです……。今年の密かなテーマが、ダウンサイジングとサスティナブルへの移行なのですが、少なくとも上半期はそこへ行けていないのが現状です。「ああ、また買ってしまった」と思いつつ開けたのが、コレ。珍しく家飲みで、オールドヴィンテージを。不可思議と言われているアペラシオンものですが^^古酒のヴィンテージ評価は、世間の情報と個人の経験が、ない交ぜになっている気がします。ブルゴーニュの赤に関しては、飲んだタイミング(いちばん集中的に飲んだのは2000年代前半)もあると思うのですが、個人的には1950年代で大当たりの経験がなく、今でも覚えているのは1961、1969、1971、1976、1983、1985、1990、1993といったヴィンテージのワインたちです。ちょっと前から、改めてジャスパー・モリスの著作を読み直しているのですが、彼は2005年をとにかく褒めていて、それ以前だと1959、1978、1990、1999を高評価しています。1990年には同意、1999年はそこまでの将来性を見通せず、そして1959年、1978年は何本が飲んだはずですが、印象に残っているものはありません。ブルゴーニュ、最近のヴィンテージの高騰もあったので、先日、気になる1978年を複数(ついでに1990、1999年も)を入手してしまいました。1959年は、あきらめました^^まず、いちばん手軽なコレを。最近よく飲んでいるピエール・ブレです。補酒&リコルクされていました。補酒は、同じヴィンテージでされたのか若いのを入れたのか、味わいからはわかりません。ネゴスでも瓶買い、樽買い、果汁買いでなく、ブレはぶどう買いだそうですが、それが本当ならいろいろなアペラシオンを混ぜてOKのコート・ド・ボーヌ・ヴィラージュですから、特定のボーヌの村のワインを足してもいいのかもしれません??さて、味わいのほうですが、この凡庸な?アペラシオンでも、かなりの良年だとわかるような気がしました。きれいな熟成をしていて、果実味と酸のバランスが取れていて、良質のタンニンが綺麗に溶け込んだいました。香りはシンプルな熟成香で、味わいも黒糖系の旨み中心で、クラスなり。果実味はボーヌらしい柔らかさ。でも、かなりよいヴィンテージならではの、バランス感を感じました。かなり満足の1本でした。

2017年06月19日

コメント(0)

-

コサールのブドー

ブルゴーニュ・ピノ・ノワール・ブドー[2015]/フレデリック・コサール最初にMC香。それが消えると、赤黒い、ややジャミーな果実香。とあるネットショップでは、造りが変わってビオ香がなくなったと書かれていましが、そんなことはなく、果実香の奥に隠れ気味ですが、この造り手らしいロックよりは弱めの、いわゆる梅きのこ香がちゃんとありました。味わいは、美味なるアルコール入りぶどうジュースといった感じです。値段を考えれば、単純すぎる味わいですが、飲んでいて不満を感じるわけではありません。2015年は、過去のヴィンテージで言えばいちばん2003年に似ているような気が、いよいよしていますが、上のクラスはまた違っているのかもしれません。

2017年06月16日

コメント(0)

-

ピクのヴォグロ

シャブリ 1er Cru ヴォグロ[2014]/ドメーヌ・ジルベール・ピク贔屓のシャブリの造り手。地味な存在です。特級はなく、所有している1級も地味目ですが、海外での評価は低くないようです。最初は、白粉、石鹸系の香りで始まり、少しずつ黄色い柑橘香とミネラルの要素が出てきました。ステンレス派ですが、良質の澱としっかり寝かせた感があって、ほどよい旨みが液体全体に行き渡っているようです。決して大きいワインでもなく、造りの方向は中庸で、若くして近づきやすさもありますが、秘めたる力もありそうです。かなり温度が上がってから、ググッと酸が伸びてきたところを見ると、長めに寝かせると変貌しそうな予感がしました。いいワインだと思います。ピクの前日に飲んだのが、このパイパー・エイドシックのキュヴェ・エッセンシャル。ノン・ヴィンですが、スタンダードより長く寝かせて、ドサージュを少なくしたようで、この先、日本ではノーマルの大きさは、こちらがベースになって、普通のスタンダードは入ってこないようです(マグナムは違う模様)。少し前に飲んだスタンダードの味わいが、昔と激変していて、いい感じに重さを増し、より香ばしくなっていたのですが、そちらと比べて、さらに少し重たく、そして締まった味わいになった気がします。しかしながら、この方向性だと、シャルル・エイドシックのスタンダードのほうが、一枚上手の味わいに思え、前のスタンダードくらいにほうが、いい立ち位置にあったように思えます。あくまで印象論なので、偏見が入っているかもしれません^^ スタンダードもまだ1本あるので、飲んで検証してみようと思います。

2017年06月15日

コメント(0)

-

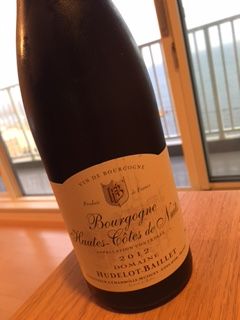

バイエのオート・コート

オート・コート・ド・ニュイ[2012]/ドメーヌ・ユドロ・バイエ最近よく開けているユドロ・バイエ。週末、外房で飲んだコレは、最近飲んだ数種類のバイエの中では、いちばん好ましい味わいでした。ラズベリー系の果実味を、ニュイの赤としてよしとするかは別として、チャーミングな赤系果実は、黒味を感じた10年の村名に比べると、軽やかでいい感じ。酸とミネラルも上々で、要素は多くありませんが、いま飲んで実に美味しいワインでした。ポテンシャル的には、あと数年以内かもですが、食中酒として秀逸だと思いました。標高の高さと、造りの方向性が合っているのかもしれません。バイエ、レジョナルやこのオート・コートをリリース直後に飲んで美味しく感じて、その後、村名以上を飲むと、飲み頃は少し先な味わいに思うのですが、数年後に飲み直しても、あまりよき発展をしていない気がするのは、私よりブルゴーニュ経験の深いブロガーさんたちの言う通りに思えます。レジョナルやオート・コートを数年以内に飲むのが、よい付き合い方の造り手なのかもしれません。外房から帰って、東京で飲んだのが、このミネルヴォワの白。値段からも大きな期待をしてはいけないのかもですが、南らしく酸の不足が物足りなく、なかなか杯が進みませんでした。南進を考えていたワイン生活ですが、赤も白も、よきリーズナブル系がまだ見つかりません^^

2017年06月12日

コメント(0)

-

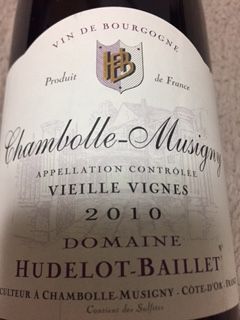

バイエの村名VV

シャンボール・ミュジニィ V.V. [2010]/ドメーヌ・ユドロ・バイエいい熟成しないんじゃないか疑惑もある造り手で、確かに同銘柄の2009年はイマイチでした。しかしながら、この2010年はこの村らしい酸とミネラル、堅めのBベリーやカシスの果実味となかなかよき塩梅。香りもそこそこ華やかで、この先も熟成しそうな気がしました。ヴォギエの村名系の味筋に思えます。ただし、スペックの確かさを感じるわりには今飲んでいて、さほど美味しいとは感じないのはなぜなんでしょうか^^?

2017年06月08日

コメント(0)

-

グルグル?

リースリング・ド・オリヴィエ・グルグル[2015]/レ・ヴァン・ピルエットビネールのネゴシアン部門、レ・ビネールは改名した模様で、さらには以前は友人のローラン・バンワルトのみがぶどうの供給元だったようですが、他の買いぶどうからも造るようになったようです。グルグルの意は、ネットで調べてもわかりませんですした^^これはネットショップで、数合わせで買ったのですが、自然派ワイン好きではない方にはオススメしません的なことが書いてありました。案の定、けっこうな硫黄系の還元香。カラフェに入れずにゆっくり飲みましたが、けっこう頑固でした。しかし、その奥には、リースリングらしい酸と旨みがしっかりあったので、半分ほど飲んだところで、翌日に持ち越すことにしました。何となく物足りなくて、赤も抜栓。期待していなかったせいか「あっ旨い!」と思ったのですが、寝不足なこともあり、例によってタイトル通りの睡魔が……。これも翌日に、半分ほどを持ち越すことにして、本日にでもしっかり味わうことにします。

2017年06月07日

コメント(0)

-

ボワイエ・マルトノのレ・ティエ

ムルソー・レ・ティエ[2010]/ドメーヌ・イヴ・ボワイエ・マルトノ金曜日、ひとりでライブに。お目当ては、アート・シアター・ギルドという、懐かしい名称のバンドだったのですが、ひさびさにカジ・ヒデキを目にしました。カジくん、御年50歳。ボーダー、短パンにハットという昔ながらのファッション。それを痛々しいと見るか、変わらずイイネと見るかは、人それぞれですね。昔ながらの除梗、新樽高めでも旨いものは旨いように、その音楽が好きかどうかなので。ちなみに前のほうでは、同年代の女性たちが、踊りまくっていました^^土曜日、高校時代のクラブの集まり。吉祥寺の割烹でしたが、ワインもそこそこあって、ワイン好きも多かったので、ワインをチョイス(私がというより、先輩がメインで)。アラン・ジョフロワ。2015年は初でしたが、やはりちょっと重め。でも個人的には、いい感じ。ポール・ガングランジェのゲビュルツ。ジャンではないガングランジェは初めてでした。やや残糖あり。これ以外に、画像撮り忘れの09のパヴロのサヴィニィ村名も飲んだのですが、ちょっとベジタルが強い味わいでした。ワインは3本とも、ワイン好きなみなさんからは、いまひとつだった模様。まあ、どれもわかりやすい味わいではなかったとは思います。個人的には、選択肢のあるワインリストだと思いましたが、3本とも輸入元がモトックス。だからか、ラインナップ的には悪くないように思えたのかもしれません。ふつうに考えれば、ワインで勝負しないなら、複数のインポーターから仕入れたりはしないでしょう。ビールの延長で、系列のインポーターから入れると、個人的にはあまり芳しくないチョイスが増える気がしますが、ここはその点では、モトックスでよかったように思えました。それから日曜日、冒頭のワインを自宅で。ここぞという時に開けたワインがPMO続きで、ある意味見限った造り手。05と09のピュリニィのカイユレ、04のムルソー・ペリエールの3本が、特にダメでした。ブルゴーニュ・ブランなどを早くに飲むと、実に美味しいのですが……。飲みそびれていた10の村名、ナルヴォーもあったのですが、こちらを開けてみました。かなり濃いめの色調でイヤな予感。しかしながら、OKでした^^酸もミネラルもそこそこありますが、標高の高い畑&このヴィンテージとはあまり思えない丸さ。熟成もかなり進んでいます。果実味は少し重めで、ムルソーらしくはあり、まずまず美味しく飲めました。要素はシンプル。購入した値段を思えば、充分な酒質と言えるかもしれません。ナルヴォーも、早めに飲んだほうがいいかも、と思いました。

2017年06月05日

コメント(0)

-

マルタン・ノブレとバシュレ・モノ

ヴォーヌ・ロマネ[2001]/ドメーヌ・マルタン・ノブレピュリニィ・モンラッシェ[2013]/ドメーヌ・バシュレ・モノ赤はデパ上のフレンチ、白は麻布十番の焼き鳥屋で。珍しく、2日連続で持ち込みワインで。ブルゴーニュ、白はその限りではないのですが、赤に関しては、自分の舌の能力値に見合う美味しさは、村名~下位の1級あたりのような気がします。と思ったのは、大阪で手練れのみなさんとワインをご一緒したとき。ルーミエの話題になって、「いちばん美味しかったのは83と90」との言葉に「まさにその通り!」と思ったのですが、確か大阪方はボンマルやレザムルーズという銘柄だったような気がするのですが、私のほうは83はクロ・ド・ラ・ブシエール、90はシャンボール村名のことでした。その後、つらつら思ったのは、もちろんGCの経験値の数の問題もあるのでしょうが、格別に美味しかったという記憶をひもとくと、それは決してロマコンやミュジニーといった大御所ではなく、決まって村名か、その造り手の序列の中では下のほうの1級ばかりなのです。先日、恵比寿のワインバーで飲んだ「理想の村名の味」だった、マルタン・ノブレですが、今回は1本目の八掛け?の味わいでした。1本目は、ヴォーヌ・ロマネ村名としては、自分の中では95のメオ、99のルジェに匹敵するような味わいに思えました。今回は、上部の味わいはやや酸化過多。しかしながら真ん中はなかなか素晴らしく、VRらしい香ばしいスパイス感とカカオやモカを感じる果実味とのバランスが絶妙でした。しかしながら下部はややエグミを感じてしまい、もう一歩。1本目を一緒に飲んだIさんも、その後2本飲んだそうですが、やはり1本目が抜群だったそうで、まあ瓶差があるからこそ、そこまで人気の造り手になっていないということなのでしょう。一方の白、バシュレ・モノは、Yさんの「いま飲むなら、13のピュリニィ村名がいいです」の情報から。でもその後「これもけっこう瓶差あるかも」と言われたのですが、確かに開けたてはやや還元気味でした。それでもミネラリティ、酸の綺麗さ、抑制された果実味は確かに上質で、要素は村名なりですが、若いなりの堅さも好ましく、塩の焼き鳥とは実によく合いました。ただ白のブルゴーニュは、さらなる要素があるワインにも惹かれるので、飲み頃になった1級も飲んでみたいという欲望も芽生えました^^ちなみにフレンチで、なじみのソムリエさんが赤の前の1杯を所望したら出してくれたのがコレ。ダイヤモンド酒造のロゼ。ベリーAだそうです。ドゥミセック表記ですが、アフターの心地よい苦みがよきアクセントで、かなり美味しく感じました。センスのよい味わいです。

2017年06月02日

コメント(0)

-

サン・シニアン

サン・シニアン・ロワズレ[2013]/ヤニック・ペルティエふた昔ほど前、白金のプラチナ通りの、看板のかかっていないワインレストランにわりとよく行っていました。いわゆるお忍び系の客も多く、入り口から入ると、カウンターに座っている人々が振り向いて「誰が来たんだ?」とチェックされるような、その点では居心地が悪いところもあったのですが、かなりレベルの高い料理をアラカルトで食べられることが魅力で、当時は貴重なお店でした。まだ体力のあった頃で、深夜に2軒目、3軒目として行くこともあったのですが、そんな時によく飲んでいたのが、フィトゥーやサン・シニアンの赤でした。オーナーの好みがあったのでしょうが、時代的にもガツン系の赤ワインが流行っていて、リーズナブルに出せたのが、南仏だったのだと思います。それからずいぶんの時を経て、なんだか最近気になるラングドック・ルーション、ということで、冒頭のワインを買ってみました。独特のスパイス感と乾いたニュアンス。タンニンは多めですが、ヴァンナチュールということで酒質は柔らかい。ちょっと二律背反の要素が同居していました。そのせいもあってか、2杯目くらいまでは美味しく飲めたのですが、それ以降、ちょっとその味に飽きてしまいました。昔ながらのラングドック赤のほうが好みかもしれません。ただ、焼きパプリカや、辛いタイのグリーンペーストを使った豚肉炒めとかにはよく合いました。そういえばこの前の週末、外房の居酒屋でこのオスコ・ロッソを飲んだのですが、これは実に飲み飽きない赤でした。サイゼリヤがハウスワインで使っているらしいのですが、ネットで探せばワンコインちょっとで買えると思いますが、ボルドーでいえばムートン・カデ、ブルゴーニュでいえばジャドのクーヴァン・デ・ジャコバンと同等のレベルだと思います。そのお店、ワインはオスコの白赤の2択だけなのですが、ワインクーラーとかを置いてあるような店ではないので、白を頼んだ時は、だんだん温度が上がって、最初はよかったのですが、最後のほうはすっかりダレた味わいになってしまいました。その点、この赤は実にシンプルですが、温度が上がっても美味しく飲めました。黒ではなく、赤を感じる果実味も、居酒屋メニューとよく合っていました。

2017年06月01日

コメント(0)

全14件 (14件中 1-14件目)

1