2025年11月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

無理だと思ったら終わりです!

今年もまた、大谷翔平選手が世界中を驚かせるような伝説的な活躍を見せてくれました。彼の存在はもはや「野球界のスーパースター」という枠を超え、人間としての生き方や考え方そのものが、私たちに多くの気づきを与えてくれます。そんな大谷選手の言葉の中で、特に心に残ったのがこの一言です。「無理だと思わないことが一番大事。無理だと思ったら終わりです。」この言葉には、成功の本質が凝縮されているように感じます。多くの人は、「無理」と思った瞬間に行動を止めてしまいます。その“思考のブレーキ”が、自分の可能性を狭めていることに気づかないままですが、大谷選手は、最初から「無理」という前提を持たない。だからこそ、常識を超える挑戦を続けられるのだと思います。「二刀流なんて無理だ」「メジャーでは通用しない」、彼が挑戦を始めた頃、そんな声が世界中から上がりました。しかし、彼は誰よりも自分の可能性を信じ続けました。“信じる力”こそが、行動の原動力となり、奇跡のような結果を現実に変えていったのです。私自身を振り返ると、無意識のうちに「これは難しい」「自分には無理かもしれない」と思ってしまう瞬間があります。その時点で、心のどこかで“限界”を決めてしまっている。でも本来、限界は外から決められるものではなく、自分の中にしか存在しないのだと思います。そして、その限界を壊すかどうかは、自分の“思考の設定”次第なのです。「無理」と思えば、無理になります、「できるかもしれない」と思えば、道が開けます。思考が現実を創るという言葉がありますが、本当にその通りだと感じます。大谷選手が私たちに教えてくれているのは、「結果の出し方」ではなく、「思考の持ち方」です。技術や才能ももちろん大切ですが、その根底には“信じる力”があります。不可能を可能にするのは、環境でも才能でもなく、“信念”なのです。私たちの仕事も人生も同じです。「今の自分では無理」と思うのではなく、「今の自分からどう変わればできるか」を考える。その小さな思考の転換が、大きな結果の違いを生み出します。“無理”を口にした瞬間、未来は閉じます。“できるかもしれない”と信じた瞬間、未来は動き出します。この言葉を胸に、私も今日から“無理”という言葉を封印しようと思います。そして、どんなことも「できる前提」で行動し続けていきたい。それが、夢を現実に変えていく唯一の道なのだと、あらためて感じています。

2025年11月19日

コメント(0)

-

レジェンド経営者の言葉

今日、ジャパネットタカタの髙田明さん、そしてHISの澤田秀雄さんのお話を伺う機会に恵まれました。お二人に共通していたのは、境遇や業界の違いを超えて、「人生を切り拓く人は、やはり考え方と行動が違う」ということでした。胸に残った言葉を、今日の学びとしてまとめておきたいと思います。まず髙田さんが強調されていたのは、「夢を持ち続け、やり続ける」というシンプルで揺るぎない姿勢でした。成功したら止まるのではなく、成功してもなお歩き続ける、多くの人が“やっているつもり”になってしまい、実際は思考だけで止まっている。その現実を真正面から突きつけられたような感覚がありました。さらに、「人は過去のトラウマと未来の不安の中で生きているが、そこに入り込みすぎると今を失う」という言葉が深く響きました。確かに、経営者である自分も過去の失敗を思い返したり、未来のリスクを必要以上に想像してしまいます。しかし髙田さんは、「今を生きるために必要なのはパッション(情熱)だ」と断言されました。情熱を燃やし、前向きに考え、アクションに移す。その原動力の中心にあるのが“ミッション=何のためにやるのか”。世のため、人のため、その大義が自分の背中を押す、これは、私が会社で掲げている「HAPPY♾️HAPPY」「ハッピートライアングル」「チャンス&トライアル」にも通じるもので、強い共感を覚えました。特に心に残ったのは、「会社の力では変えられない80%を見るな。変えられる20%を全力で変える」という考え方でした。経営の現場では、どうしても環境や景気や人の問題など、コントロール不能の要素に目が行きがちです。しかし人生は“ボトルネックを探す旅”であり、そこを突き破るために結果を出すことが重要だと、今の自分に重く響く言葉でした。一方、澤田さんのお話のテーマは「運を良くする生き方」で、七つのポイントのうち2つを教えていただきました。特に強調されたのは「運の良い人・良い企業と付き合う」、「どこで、何をやるか?“場所”が運を決める」という部分でした。運というと神秘的なものに聞こえがちですが、実際は“人と環境の選択”で大きく変わる。運が良さそうに見える人には人が集まり、情報が集まり、さらにチャンスが回り始める。これは私自身、参拝や学びの場、ソウルメイトとの関わりを通して実感していることでもあります。お二人の話を通じて、改めて思いました、「規模の大小ではない」、自分がどれだけ情熱を持ち、誰とつながり、どんな場に身を置き、何のために生きるのか。その積み重ねが人生の“運命”をつくっていくのだと。今日の学びを胸に、私も夢を持ち続け、今を全力で生きていきます。そして、社員と共に未来を切り拓くために、情熱と行動を積み重ねていきます。

2025年11月18日

コメント(0)

-

レジェンド経営者の言葉

今日、ジャパネットタカタの髙田明さん、そしてHISの澤田秀雄さんのお話を伺う機会に恵まれました。お二人に共通していたのは、境遇や業界の違いを超えて、「人生を切り拓く人は、やはり考え方と行動が違う」ということでした。胸に残った言葉を、今日の学びとしてまとめておきたいと思います。まず髙田さんが強調されていたのは、「夢を持ち続け、やり続ける」というシンプルで揺るぎない姿勢でした。成功したら止まるのではなく、成功してもなお歩き続ける、多くの人が“やっているつもり”になってしまい、実際は思考だけで止まっている。その現実を真正面から突きつけられたような感覚がありました。さらに、「人は過去のトラウマと未来の不安の中で生きているが、そこに入り込みすぎると今を失う」という言葉が深く響きました。確かに、経営者である自分も過去の失敗を思い返したり、未来のリスクを必要以上に想像してしまいます。しかし髙田さんは、「今を生きるために必要なのはパッション(情熱)だ」と断言されました。情熱を燃やし、前向きに考え、アクションに移す。その原動力の中心にあるのが“ミッション=何のためにやるのか”。世のため、人のため、その大義が自分の背中を押す、これは、私が会社で掲げている「HAPPY♾️HAPPY」「ハッピートライアングル」「チャンス&トライアル」にも通じるもので、強い共感を覚えました。特に心に残ったのは、「会社の力では変えられない80%を見るな。変えられる20%を全力で変える」という考え方でした。経営の現場では、どうしても環境や景気や人の問題など、コントロール不能の要素に目が行きがちです。しかし人生は“ボトルネックを探す旅”であり、そこを突き破るために結果を出すことが重要だと、今の自分に重く響く言葉でした。一方、澤田さんのお話のテーマは「運を良くする生き方」で、七つのポイントのうち2つを教えていただきました。特に強調されたのは「運の良い人・良い企業と付き合う」、「どこで、何をやるか?“場所”が運を決める」という部分でした。運というと神秘的なものに聞こえがちですが、実際は“人と環境の選択”で大きく変わる。運が良さそうに見える人には人が集まり、情報が集まり、さらにチャンスが回り始める。これは私自身、参拝や学びの場、ソウルメイトとの関わりを通して実感していることでもあります。お二人の話を通じて、改めて思いました、「規模の大小ではない」、自分がどれだけ情熱を持ち、誰とつながり、どんな場に身を置き、何のために生きるのか。その積み重ねが人生の“運命”をつくっていくのだと。今日の学びを胸に、私も夢を持ち続け、今を全力で生きていきます。そして、社員と共に未来を切り拓くために、情熱と行動を積み重ねていきます。

2025年11月18日

コメント(0)

-

念願の商業出版!

この度、共著ではありますが、念願の商業出版の機会をいただきました。本のタイトルは『印刷屋の逆襲』、テーマは「デジタル時代に“印刷”を極める経営者の物語」です。印刷業界と聞くと、多くの人が「もう厳しい業界」「これからはデジタルの時代」と口にします。実際に、統計では印刷会社の約3分の1が倒産や廃業に追い込まれているとも言われています。そんな逆風の中で、それでもなお創意工夫を重ね、時代に合わせて変化を遂げながら“印刷”という技術と文化を守り、進化させている経営者たちがいます。この本には、そんな全国10人の印刷会社経営者の“リアルな逆襲ストーリー”が収録されています。私自身も、その一人として執筆の機会をいただきました。振り返れば、私たちアサヒ・ドリーム・クリエイトも、かつては完全な“下請け体質”の印刷会社でした。価格競争の中で疲弊し、納期とコストに追われ、主導権を持てない毎日。しかし、そこから「印刷という技術を“手段”ではなく“価値伝達のツール”に変える」という信念を掲げ、“モノからコトへ”“販促から感動へ”という転換に挑み続けてきました。お客様の「伝えたい想い」を一枚の紙にのせ、社員の「成長したい意欲」を現場で形にし、社会に「笑顔を生む価値」を届ける。そうした日々の積み重ねの中に、“印刷の未来”があると信じています。この本には、そんな想いを抱く同志たちの物語が詰まっています。印刷業界の常識を疑い、新しい道を切り拓いた経営者。地域に根差しながらも、デジタル技術を駆使して新たな顧客体験を生み出す企業。そして、人づくり・理念づくりを通して、組織の魂を育ててきたリーダーたち。どの物語も、単なるビジネス書ではなく、「人間の情熱と希望の物語」です。私はこの本を通じて、「印刷は終わっていない」「むしろこれからが始まりだ」と伝えたい。デジタル全盛の時代だからこそ、“手触り”のあるコミュニケーションや“リアルな感動”の価値が見直されている。そして、その中心にこそ、私たち“印刷屋”が存在できると確信しています。現在、この『印刷屋の逆襲』では、11月21日(金)まで予約キャンペーンを行っています。実は、10人の著者の中で予約数が最も多かった著者には――なんと“単独商業出版”の権利が与えられます。まさに、ここでもまた小さな「逆襲のチャンス」です。もしよければ、ぜひ応援購入いただけると嬉しいです。あなたの一冊のご支援が、次なる挑戦への力になります。📘 『印刷屋の逆襲』予約ページはこちら👉 [https://mbookpay.com/l/c/XLvhtR8l/i0izoJFH](https://mbookpay.com/l/c/XLvhtR8l/i0izoJFH)印刷という言葉の奥にある、“人の想いを伝える力”を、ぜひこの本を通じて感じていただけたら幸いです。そして、逆風の時代に立ち向かうすべての挑戦者たちへ、この一冊が、勇気の火を灯すきっかけになりますように。

2025年11月17日

コメント(0)

-

比較すべきは『魂レベル』

人は本能的に、他者と自分を比べてしまう生き物だと言われています。地位が上か下か、収入が多いか少ないか、年齢や経験が自分よりあるかどうか、無意識のうちに、あらゆる「比較の物差し」で相手を測ろうとします。しかし、私が最も大切だと感じているのは、そうした外側の尺度ではなく、「魂レベルが高いかどうか」です。魂レベルとは、目には見えませんが、その人の内側からにじみ出る“在り方”のことです。どんな地位にいようと、どんなに財を持っていようと、魂が未熟であれば、いずれその人の言葉や態度、行動に現れます。逆に、地位や名誉がなくても、穏やかで人に温かく接する人、他人の成功を心から喜べる人には、深い安心感と尊敬を覚えます。それこそが、魂レベルの高い人の特徴だと思うのです。魂レベルの高い人は、自分を大きく見せようとはしません、むしろ、自然体で、ありのままを受け入れて生きています、人の失敗を笑わず、他人の弱さを責めません、そして、どんな出来事の中にも意味を見出し、感謝を忘れない。そんな人の周りには、自然と良い波動が生まれ、また同じような魂の人が集まってきます。一方で、魂レベルの低い人ほど、他人と比較して優劣をつけようとします。「自分の方が上だ」「あの人よりできる」といった思考は、一見自信のようでいて、実は不安の裏返しです。他人と比べるほど、自分の軸がぶれてしまい、結局は心が不安定になります。人と比べず、自分の成長に集中できるようになったとき、魂のステージは自然と上がっていくのだと思います。私が経営の中で感じるのも、魂レベルが高い人ほどチームに良い影響を与えるということです。例えば、ミスをした仲間に対しても責めるのではなく、「大丈夫、次に活かそう」と前向きな言葉をかける。結果よりもプロセスを大切にし、周りの成長を心から喜べる。そういう人が一人いるだけで、チームの空気は一変します。そして不思議なことに、そうしたチームにはチャンスやご縁も不思議と引き寄せられてくるのです。魂レベルの高さとは、結局のところ「どれだけ利他の心で生きているか」だと思います。自分のためだけでなく、誰かのために動ける人、与えることを惜しまない人、そういう人が放つエネルギーは温かく、周囲の人を幸せにします。その積み重ねが結果として、自分の人生を豊かにしていくのです。だからこそ、私も日々意識しています、他人と比べるのではなく、昨日の自分と比べる、結果ではなく、心の在り方を磨く。魂レベルの高い人たちと共に学び合い、刺激を受けながら、自分自身も少しずつ成長していきたい、そう願っています。結局、人の価値を決めるのは肩書きでも数字でもなく、魂の成熟度です。魂レベルを高める生き方こそが、真の幸福へとつながっていくのだと、心から感じています。

2025年11月16日

コメント(0)

-

なんとか、女の子エースに公式戦初勝利を!

今年、少年野球の学童チームで監督を務めさせてもらっています。春から公式戦、練習試合と数多くの試合を重ねてきましたが、なかなか勝利という結果に恵まれません。秋の公式戦も初戦敗退が続き、残る大会はあと3つ。気づけばシーズンも終盤戦に差しかかり、「なんとか子どもたちに一つでも勝利の喜びを味わわせてあげたい」という思いが、日に日に強くなっています。今日も練習試合を2試合行いましたが、結果は0-9の完敗と、4-4の引き分け。スコアだけを見ると厳しい数字ですが、その中には確かな成長の跡が見えました。特に春からずっと背番号「1」を背負ってくれている女子選手、我がチームのエースが、大きく成長してくれている姿が印象的でした。春先の彼女は、まさに試練の連続でした。1試合で7個以上の四死球を出してしまうことも珍しくなく、ランナーが出ると極端にコントロールが乱れてしまう。セットポジションになると球速も落ち、痛打を浴びる場面も多く見られました。本人も悔しさを滲ませながら、それでも黙々と練習を続けてきました。一度崩れると立て直すのが難しいのがピッチャーというポジション。しかし、彼女は逃げずに自分と向き合い、少しずつ、確実に前進してきました。その努力が、今日のピッチングでしっかりと形になって現れました。6回を投げて2四死球、春には考えられなかった安定感です。打たれても大崩れせず、淡々と次のバッターに向かう姿勢。何よりも、マウンド上で見せる表情が変わりました。以前のように不安そうな顔ではなく、「次の一球で抑える」という自信に満ちた目をしていました。この半年で、体力も技術も、そして何よりメンタルが強くなったと感じます。彼女の投げるボールには、努力の積み重ねとチームを背負う責任感が詰まっています。まだ小学生の彼女ですが、野球を通じて“逃げない心”を育んでくれているのが分かります。私は監督として、そんな選手の成長を間近で見られることが何よりの喜びです。勝敗ももちろん大事ですが、子どもたちが困難を乗り越えながら少しずつ成長していく姿こそが、指導者にとっての“最高の報酬”だと思っています。そして、明日の公式戦、迷うことなく、彼女を先発マウンドに送り出すつもりです。これまで積み重ねてきた努力が報われる試合にしてあげたい。チーム全員で、彼女の背中を押したい。結果はどうなるか分かりません。でも、今の彼女なら、きっと堂々と自分の投球を貫いてくれるはずです。私の願いはただ一つ、「この公式戦で、エースとして初勝利を掴ませてあげたい。」子どもたちの一生懸命な姿が、いつも私に勇気をくれます。明日も全力で、全員で、挑戦してきます。

2025年11月15日

コメント(0)

-

価値観経営の本質

「価値観経営」という言葉が世の中にあるのかどうかは分かりませんが、私はこの“価値観を中心に据える経営”こそが、中小企業がこれからの時代を生き抜くための最も強い武器になると確信しています。会社とは、結局“人の集合体”で、どれだけ優れた戦略があったとしても、その戦略を実行するのは人であり、感じるのも判断するのも人です。だからこそ、まず「人が何を大切にして生きているのか」という“価値観”が揃うだけで、組織は驚くほど強くなります。私はいつも感じています。価値観が同じ仲間が集まる会社は、強い、それは表面的な仲良しクラブではなく、深い次元で“同じ方向を見ている集団”という意味です。利他で動くのか、誠実さを軸に判断するのか、挑戦を歓迎するのか、こうした根っこの価値観が一致していると、意思決定のスピードも速く、迷いも生まれにくくなります。そしてこれは、社内だけに限った話ではありません。お客様・協力会社様との関係においてもまったく同じです。中小企業は、大企業のように圧倒的な資本力や仕組みで勝負することはできません。しかし、価値観の一致という見えない力は、大企業ですら簡単には真似できません。取引には当然お金が動きます、しかしそのお金に対する価値観が合うかどうか、そして、その前提として“人に対する価値観”が合うかどうか。ここが揃っている取引は、驚くほどスムーズで、気持ちよく、長続きします。逆に言えば、価値観がズレている相手との取引は、いくら単価が高くても、どこか摩擦が生まれます。結局、人間関係の質が仕事の質に直結していくのです。では、どうすれば価値観の合う人が集まるのか。それはシンプルで、経営者自身が確固たる価値観を持ち、その価値観を発信し続けること、これに尽きます。価値観は掲げただけでは伝わりません。理念や言葉として存在しているだけでは、社員の心に染み込みません。経営者自身がその価値観を“体現”し、日々の判断、言動、人との関わりの中で、常にその価値観を示し続ける必要があります。そうして発信し続けた価値観に引き寄せられるように、社員が集まり、お客様が集まり、協力会社様が集まります。これはスピリチュアルでも何でもなく、極めて現実的な“経営の力学”です。価値観は、経営者の生き方そのもの、だからこそ、価値観を磨くということは、自分自身の人間力を磨くことに直結しています。価値観経営とは、派手な戦略を組むことではなく、むしろ見えないところを整える営みです。しかし、この見えないところを揃えることで、会社は驚くほど強くなります。私はこれからも、自分の価値観を磨き、発信し、同じ価値観の仲間と共に、ハッピートライアングルの世界を創っていきます!

2025年11月14日

コメント(0)

-

ネパール人社員への理念研修

今日、先日入社したネパール出身の社員に、当社の理念研修を行いました。彼は入社してまだ間もないのですが、真っすぐな目で私の話を受け止めてくれ、とても心が温かくなる時間となりました。改めて、理念というものは国境を超えて伝わる普遍的な力を持っているのだと実感しました。今回彼に伝えたのは、当社が大切にしている3つの核となる考え方です。まず1つ目は、当社のミッションである「HAPPY♾️HAPPY 〜ファン創りを通じて、笑顔あふれる世界を創る」。これは会社の存在意義そのもので、「自分たちは何のために働くのか」「何に向かって努力するのか」という問いへの答えです。商品を創るためでも、数字を追うためでもなく、人の心に笑顔を生み出すために存在している、その想いを、できるだけ情熱を込めて伝えました。2つ目は、経営理念である「ハッピートライアングル」。社員がチャンス&トライアルで成長し、その成長がやがてお客様の感動につながり、その結果会社が信頼と利益を得る。そしてその循環を社会に還元する、この三位一体の考え方こそ、当社が目指す未来そのものです。彼には、「これは社内で強く意識してほしい言葉です」と伝えました。なぜなら、この三角形がきれいな正三角形になっている時、会社は最も幸せなエネルギー状態になり、それが本人の成長スピードも加速させるからです。そして3つ目は行動指針である「チャンス&トライアル〜自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」。この言葉は、いわば“自分自身への宣言”であり、誰かに与えられるのを待つのではなく、自分から動き、自分からつかみにいく。その姿勢が人生をより豊かにし、未来を切り拓く力になる、彼に一番強く伝えたかったのはこの点でした。今回の研修で不思議だったのは、この3つがすべて英語で表現されているため、彼にとって理解しやすかったということです。経営者となり、これらの理念を生み出して以来大切にして来た言葉が、国籍の違う社員に自然と響いたのは、決して偶然ではないように感じました。理念というものは、言語や文化の壁を超える力がある、その事実をまざまざと感じました。彼は一つひとつの言葉を噛みしめるように聞き、一生懸命メモを取り、自分の中に落とし込もうとする姿勢を見せてくれました。「毎日少しずつ成長し、幸せになりたい」という彼の言葉に、私自身が大きな勇気をもらいました。そして何より、彼に伝えながら私自身が再確認したことがあります。それは、この3つの理念は「日本だけの価値観」ではなく、世界に共通する普遍的な幸福の形であるということです。世界がどれだけ変化しても、文化や宗教が異なっても、「人が成長し、誰かの笑顔を生み出し、社会に貢献する」という構造はまったく同じ、だからこそ、当社の理念はもっと深められるし、もっと強くしていける。その確信が今日、さらに大きくなりました。理念の言葉は飾りではなく、生き方そのものです。私たちはこれからもこの3つを土台に、社員一人ひとりの幸せを追求し、笑顔の輪を世界へと広げていきたい!、そう心に誓えた一日でした。

2025年11月13日

コメント(0)

-

20代経営者から見える未来の希望

最近、20代の経営者の方とお話しする機会が増えてきました。 驚くのは、彼らの学びの深さと、何より「社会性」に対する意識の高さです。ひと昔前の若手経営者像といえば、「どうやって儲けるか」「いかに早く結果を出すか」といった“スピード重視・成果主義”が中心でした。私自身も20代の頃はまさにそのタイプで、儲かるかどうかを最優先に考えていたように思います。けれど今の20代経営者は違います。社会や環境への配慮、地域や人とのつながり、そして“何のために”事業をするのかという「社会的意義」を真剣に考えているのです。このマインドの変化の背景には、時代の変化が大きく関係しています。まず一つは、SNSの普及で、情報が可視化され、誰でも社会課題や不正、環境問題にアクセスできるようになりました。自分の行動がどんな影響を社会に与えるか、日常的に意識せざるを得ない時代です。そうした環境の中で育った若手経営者は、「儲けだけでは長続きしない」という現実を肌で感じており、自然と“社会性を前提にした経営感覚”を身につけています。もう一つの理由は、「共感の時代」への移行です。かつてはモノや価格で差別化できましたが、今は価値観やストーリーで共感を生むことが求められます。社会性を持つ企業が共感を呼び、支持される構造が確立されたことで、経営者自身も「社会にとって良いことをしているか」を指標にするようになりました。単なるCSRではなく、ビジネスモデルの中に社会的意義を組み込む、それが次世代の“当たり前”になっています。また、教育の変化も無視できません。Z世代は小学校から「SDGs」や「多様性」「地球市民」といったキーワードに触れてきました。つまり、社会性を「特別なこと」ではなく「前提条件」として学んでいます。この土台の違いが、経営の意思決定に大きく影響しているのでしょう。そして何より、今の20代経営者は「成功=自分だけが儲かること」ではなく、「関わる人全員がハッピーになること」と捉えています。利己より利他、競争より共創、この価値観の転換こそ、時代の希望だと感じます。私自身、そんな若い経営者の姿勢に大いに刺激を受けています。彼らは知識もあり、行動も早い、けれど何より素晴らしいのは、“人としての軸”がしっかりしていることです。儲けを目的とする時代から、社会に価値を生むことを目的とする時代へ。彼らと語り合うたびに感じるのは、未来への希望です。社会をより良くしたいと本気で願う若者が経営の最前線にいる限り、日本の未来は明るい。そんな確信を持たせてくれる出会いに、心から感謝しています。

2025年11月12日

コメント(0)

-

実は、成功する人の8項目

先日、「実は、成功する人の8項目」というリストを見つけました。読んでみると、どれも一見すると“完璧な人”のイメージとは少し違います。それなのに、「なるほど、確かにこういう人が結果を出しているな」と思える内容でした。『実は、成功する人の8項目』1.整理整頓が苦手2.感謝をきちんと伝える3.大雑把な性格といわれる4.やる事を一つに絞っている5.結果を出しても素直で謙虚6.まずは動き、その後に考える7.目の前の逆境をチャンスと捉える8.めんどくさいことは小さく始める読んでいて、私は「地味に6つも該当しているな」と思いました。そして、不思議なことにその“できていない部分”よりも、“意外とこれが出来ている”という気づきに、少し嬉しくなったのです。たとえば、私も昔から整理整頓は得意ではありません、机の上にはいつも資料やメモが広がっています。でも、ふと見渡すと、その中から新しいアイデアが生まれる瞬間がある、つまり、混沌の中にも秩序があるということです。完璧に片付けることよりも、動きながら整える力こそ、現場型のリーダーには必要なのかもしれません。また、「まずは動き、その後に考える」も強く共感しました。頭の中で考えてばかりでは、何も始まりません、動くからこそ見える景色があり、動くからこそ出会える人がいます。成功する人は、最初の一歩を恐れず、まずはやってみる、その軽やかさが、結果的にチャンスを引き寄せるのだと思います。さらに「目の前の逆境をチャンスと捉える」。これも間違いなく、成功者の共通項で、ピンチの時ほど、自分の本質が試されます。苦しい時にこそ「これは何を教えてくれているのか」と考えられる人は、どんな困難もエネルギーに変えられる。実は私自身、何度もそうした“逆境”から学びを得てきました。リクルートで学んだ『自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ!』を継承した我が社の行動スローガンである『チャンス&トライアル』はまさにこの精神です。だから今では、困難が来たときほど「来たな!」と少しワクワクしてしまうのです。そして「めんどくさいことは小さく始める」。これはまさに成功する人の知恵だと思います。完璧を目指して動けなくなるよりも、1分でも動く、1ミリでも前に進む、その積み重ねが、いつの間にか大きな結果になっている。小さく始める人ほど、結果的に大きく花開くものです。この8項目を読み返してみると、「成功する人」というのは、特別な能力を持っている人ではなく、“自然体で前に進み続ける人”だということが分かります。完璧じゃなくてもいい、少し抜けていても、焦らず、素直に、そして感謝の気持ちを持って進めばいい。6つ該当したことを、私はむしろ誇りに思います。なぜなら、そこには「まだまだ伸びしろがある」という余白が残っているからです。これからも完璧を目指すのではなく、“実は成功する人”のように、柔らかく、軽やかに、そして笑顔で前に進んでいきたいと思います。

2025年11月11日

コメント(0)

-

とにかく運がいい人の特徴

「運がいい人」と聞くと、特別な才能や強運の星の下に生まれた人を想像しがちですが、しかし実際はそうではありません。日々の考え方や在り方の中に、“運が味方する習慣”がしっかりと隠れています。運がいい人の第一の特徴は、『少しヌケていること』。いつもきっちり完璧でいようとすると、余白がなくなり、運気が入り込む隙間がなくなってしまいます。多少の抜けやゆるさがある人の方が、人にも運にも好かれます。「まあいいか」と笑って流せるくらいの心の余裕こそ、運を呼び込む鍵です。次に、『ホンワカしていること』。ピリピリした空気をまとっている人のところには、良い運気は近づきません。柔らかい雰囲気を持ち、笑顔でゆるりと過ごす人には、人もチャンスも自然と集まってきます。そして、『弱みを隠さないこと』。誰しも欠点や苦手なことがあります。それを無理に隠そうとせず、素直に見せられる人ほど信頼を得ます。人に頼る勇気を持てる人は、支援者やチャンスを引き寄せるのです。さらに、『直感を信じていること』も大切です。頭で考えすぎるとタイミングを逃します。運は流れの中にあります。ふと心が「こっちだ」と感じた方向に一歩踏み出せる人は、チャンスを掴むスピードが違います。また、『いつも堂々としている人」にも運は惹かれます。「私は大丈夫」「きっと上手くいく」という自信を持って行動している人は、それだけでエネルギーが高く、周囲に良い波動を放っています。加えて、『話を最後までしっかり聞ける人」。聞き上手は人に好かれるだけでなく、運気の流れも良くなります。なぜなら、人とのつながりの中に運は生まれるからです。また、『人の気持ちに寄り添える人」も運がいい人の共通点です。価値観の違いを認め、相手を否定せず受け入れられる。そんな人の周りには、自然と助け合いの輪が広がり、良いご縁が巡ります。そして何より大切なのが、『クシャクシャの笑顔』。笑顔には不思議な力があります。どんな状況でも笑える人は、どんな運も味方につけます。さらに、『失敗をネタにできる人」。「やってしまった!」を「いい経験だった!」と笑える人ほど、運気の波に乗りやすい。失敗を恐れず、すべてを学びに変えられる人には、宇宙も味方します。最後に、究極のポイント、それは、『「自分は運がいい」と心から信じていること』です。思い込みの力は想像以上に強力です。「運が悪い」と思えば悪い現実を、「運がいい」と思えばいい現実を引き寄せます。運は努力の上にある“ご褒美”ではなく、在り方そのもの。今日から少し肩の力を抜いて、「私って運がいいな」と微笑んでみましょう。その瞬間から、あなたの運気は静かに上昇を始めています。

2025年11月10日

コメント(0)

-

不安定を不安に考えない思考法

日々、目まぐるしいスピードで世の中が変化しています。AI、DX、生成技術、価値観の多様化、気候変動、経済の揺らぎなど、まさに「変化が常態化した時代」と言えるでしょう。人間は本能的に「安定」を求めます。それは、古来から生命を守るための本能に根ざしており、変化=危険という認識がDNAに刻まれているからです。しかし、現代社会においては、この「安定を求める心」が時に私たちを縛ってしまうことがあります。なぜなら、もはや“安定している状態”こそが幻に過ぎないからです。私はよく、「不安定こそが安定」だと話します。この言葉には、単なる精神論ではなく、時代を生き抜くための“構え”が込められています。不安定な状況を恐れたり拒んだりするのではなく、「不安定が普通」と受け入れた瞬間、人はむしろ心が安定していくのです。たとえば、経営をしていると、景気の波、顧客の変化、社員の成長スピードなど、常に変動があります。この変化に「どうして安定しないんだ」と嘆くのではなく、「変わるのが当たり前」と捉える。そうすると、不思議と心の中に余裕が生まれ、“想定外”が“想定内”になるのです。人の成長も同じです。順風満帆な時期よりも、試練や揺らぎの中でこそ人は磨かれます。だからこそ、変化を拒むのではなく、「不安定=成長の証」として受け止めることが大切です。むしろ安定を求めすぎると、挑戦を避けるようになり、気づかぬうちに成長のチャンスを失ってしまう。経営も人生も、波があるのが自然です。波があるからこそ、上がった時の喜びがあり、下がった時の学びがある。そのリズムを楽しめる人こそが、真に安定した心を持てるのだと思います。私の好きな言葉に「凪より波を選べ」というものがあります。風も波もない凪(なぎ)の海では、確かに穏やかですが、船は進みません。荒波の中を進むのは怖いものですが、舵を握っていれば進むことができます。人生も同じで、不安定を恐れずに舵を取り続ける人こそが、前に進み続けられるのです。これからの時代に必要なのは、「安定を探す力」ではなく、「変化に順応する柔軟さ」そして、「不安定を前提に楽しむ心」です。不安定を不安と感じるのではなく、「これが普通」と受け入れた時、私たちはようやく本当の意味で安定を手に入れるのだと思います。今日もまた、変化の波に感謝しながら、しなやかに前へ進みたいと思います。

2025年11月09日

コメント(0)

-

なんとか勝利を届けたい!

私は今、少年野球の学童チームで監督を務めさせていただいています。子どもたちと共に汗を流し、共に泣き、共に笑いながら過ごす時間は、まさに人生の宝物のような日々です。しかし、最近はなかなか結果が出せず、公式戦では初戦敗退が続いています。どんなに努力しても、すぐに結果がついてこない、それがスポーツの厳しさであり、同時に人生の縮図でもあります。もちろん、子どもたちは確実に成長しています。6年生のエースは日々球威を増し、以前よりもストライクゾーンで勝負できるようになってきました。打線も上位を中心にスイングが鋭くなり、打球の質も明らかに変わってきています。守備も集中力が増し、声を掛け合いながらプレーする姿にチームの一体感を感じることも増えました。成長の跡は間違いなくある、それでも勝てない。この「あと一歩」をどう埋めるかに、今の私たちの課題があります。試合を見ていると、技術よりも“流れ”を掴む力の差が大きいことを感じます。試合の中でミスが出た瞬間、チーム全体の雰囲気が下を向いてしまう、さらには積極的にアタック出来ない受け身の守備になってしまう。逆に、相手チームは一点取った瞬間に一気に勢いに乗る。このわずかな「気の流れ」が勝敗を分けることを、痛いほど実感しています。だからこそ、私は子どもたちにいつも言っています、「野球は心のスポーツだ」と。ミスをしてもいい、大切なのは、その後の一球をどう投げるか、どう打つか、その“立ち直る力”が本当の強さを創るのだと。残された公式戦はあと3試合、悔いのないように、全員で心を一つにして挑みたいと思っています。勝ち負けだけがすべてではありませんが、やはり子どもたちにも、そして保護者の皆さんにも「勝つ喜び」を味わって欲しい。努力が結果につながる瞬間を感じて欲しいのです。勝利とは単なる数字ではなく、積み上げてきた時間と仲間との信頼の証でもあります。私は監督として、技術的な指導以上に、子どもたちの「心の成長」を一番大切にしています。苦しい時こそ、仲間を信じること。諦めない姿勢を見せること、たとえ試合に負けても、最後まで全力で戦う姿があれば、それはすでに“勝利”です。そう信じて、日々グラウンドに立っています。残り3試合、どんな結果になっても、子どもたちの笑顔と成長を信じて、最後まで全力を尽くします。きっとこの経験が、彼らの人生の中で大きな財産になると信じて。監督として、そして一人の大人として、彼らに「本気でやることの尊さ」を伝えられるように、残りの時間を大切に過ごしていきます。

2025年11月08日

コメント(0)

-

未来の可能性でしかないリファーラル採用

今、中小企業の採用は本当に難しくなっています。求人広告の費用は年々高騰し、以前のように「広告を出せば人が集まる」という時代ではなくなりました。さらに、媒体のパワーバランスも変化し、大手媒体に高額な広告費を支払っても、必ずしも良い人財に出会えるとは限りません。採用市場の競争が激化する中で、「どうすれば自社に合う人財と出会えるのか」という問いに、多くの企業が頭を悩ませています。そんな中、今注目されているのが「リファーラル採用(社員紹介制度)」です。リファーラル採用は、社員が自分の家族や友人、知人を紹介し、入社につなげる仕組みで、企業側から見れば“信頼の連鎖”を活かした採用手法であり、広告費をかけずに、文化や価値観にフィットする人財を採用できるという大きなメリットがあります。実際に当社でも、このリファーラル採用がとても効果を上げています。これまでに3つのリファーラル採用が実現しましたが、いずれの方も素晴らしい活躍をしてくれています。まず一人目は、社員の“お子さん”が入社してくれたケースで、親子で同じ部署に所属し、互いに切磋琢磨しながら活躍してくれています。仕事の話を社外でもできる関係性は、親子の絆をより深めると同時に、会社にとっても貴重なチームワークの象徴となっています。二人目は、社員の学生時代の“友人”が入社してくれたケースで、営業とサポートという形で、それぞれの強みを活かしながら協力し合い、日々の仕事の中で抜群のチームプレーを発揮しています。お互いをよく知っている関係だからこそ、遠慮のない意見交換ができ、現場の雰囲気もとても前向きです。そして三人目は、社員の“配偶者の部下”という少しユニークなつながりから入社してくれた方です。もともと多少ではありますが、信頼関係があったため、入社後もスムーズに会社に馴染み、今では欠かせない戦力となっています。こうした「人の縁」が会社の成長を支えてくれていることを実感します。リファーラル採用の魅力は、単に“採用コストが下がる”という経済的な面だけではありません。むしろ本質は「信頼の連鎖」にあります。紹介する側は、自分の大切な人を紹介するわけですから、自然と責任感が生まれますし、紹介された側も「期待に応えたい」という想いで仕事に臨みます。結果として、離職率が低く、チームの結束力も高まります。これからの採用は、「企業が人を探す時代」から「人が人をつなぐ時代」へと変わっていくのだと思います。当社でも、リファーラル採用をさらに充実させるため、紹介した社員へのインセンティブ制度や、紹介者・入社者の両者を称える文化づくりを進めていきたいと考えています。人の縁が新たな縁を生み、信頼が次の信頼を呼ぶ、そんな“人を通じた幸せの循環”こそ、これからの採用の理想形なのかもしれません。

2025年11月07日

コメント(0)

-

信頼を創り出すためには?

信頼とは、それは目に見えないけれど、人生のあらゆる場面で最も大切な「土台」だと感じます。お金でも、肩書でも、人脈でもない。結局のところ、人が人を信じられるかどうかで、人生の豊かさも、仕事の成果も、そして人間関係の深さも決まっていくのだと思います。不思議なことに、信頼というものは時間をかけて少しずつ積み上げるものでもあり、ある瞬間に一気に生まれるものでもあります。長年の関係を通じて築かれる信頼もあれば、初対面でも「この人は信じられる」と直感的に感じることもあります。それは、言葉や行動だけでなく、相手の“心の在り方”がにじみ出るからかもしれません。誠実さ、覚悟、真剣さ、そして利他の心など、そうしたものが人のオーラとして伝わり、信頼を呼び込むのだと思います。私自身、これまで多くの経営者や仲間と出会ってきました。その中で強く感じるのは、「信頼される人には共通点がある」ということです。それは、嘘をつかない人、約束を守る人、そしてどんな時でも人を大切にする人。シンプルですが、実はこれが一番難しい。忙しさや立場、感情に流されてしまうと、ついその原点を忘れてしまうことがあるからです。信頼は、努力しても一瞬で得られるものではありませんが、たった一つの行動で一気に生まれることもあります。例えば、困っている人に迷わず手を差し伸べる姿勢、誰かのために真剣に祈る気持ち、見返りを求めずに与える行為など、そうした小さな瞬間の積み重ねが、人の心に“信頼”という火を灯していくのです。一方で、信頼は壊れるのも一瞬です。どれだけ長い時間をかけて築いても、たった一言や一つの裏切りで崩れてしまう。だからこそ、「信頼を守る意識」を常に持つことが大切です。ビジネスにおいても、家庭においても、仲間との関係においても、「この人は信じられる」と思ってもらえることが、最大の価値になる。お金や結果は後からついてくるものですが、信頼は積み上げた分だけ未来のチャンスを呼び込みます。信頼は“見えない資産”です。目に見えないからこそ、日々の言葉や態度、思考の中に現れます。だからこそ、瞬間瞬間を丁寧に生きることが大切だと感じます。誰かと向き合うとき、その人のために本気で考えているか、約束したことを心から果たそうとしているか、自分の言葉と行動が一致しているか、そうした一つひとつの選択が、信頼を創る根になるのだと思います。これからの時代、AIやテクノロジーがどれだけ進化しても、信頼だけは人間にしか築けない価値です。だからこそ、私は“信頼をデザインする生き方”を意識していきたいと思います。見えないからこそ尊く、形がないからこそ美しい、そんな信頼を、これからも瞬間瞬間、積み上げていきたいです。

2025年11月06日

コメント(0)

-

同志だからこそ生まれる深い共鳴

今日は、CC(コーポレート・コネクションズ)の定例会&フォーラムに参加しました。毎回、経営者としての視座を磨く貴重な時間ではありますが、今日は特に心が震える一日となりました。なんと、定例会には20年来親交のある経営者、そして「印刷屋の逆襲」という書籍の合同著者であり、高校時代の野球部の後輩でもある仲間がゲストとして来てくれたのです。実に40年ぶりの再会。懐かしさと共に、時を経ても変わらぬ絆を感じ、胸が熱くなりました。青春の汗と涙を共に流した仲間と、こうして経営の道で再び交わることができたことに、深いご縁を感じずにはいられません。エデュケーションコーナーでは、ソニー創業者・盛田昭夫さんの言葉が数多く紹介されました。その一つひとつに、挑戦する経営者としての魂が込められており、聴くたびに脳が刺激され、心が奮い立ちました。盛田さんの「人にできて自分にできないことはない」「失敗を恐れるな、恐れるべきは挑戦しないことだ」という言葉は、まさに私たち経営者の指針そのものです。AIやテクノロジーが進化していく時代だからこそ、挑戦する人間の意志が何よりも価値を持つ――そんな原点を改めて思い出させてもらいました。午後からのフォーラムでは、「事業承継」「社員への権限移譲」「評価制度」がテーマとして取り上げられました。どれも経営者にとって避けて通れない重要なテーマですが、特に印象的だったのは、参加している経営者の皆さんが、どのテーマに対しても“理想”を強く掲げていること。単に事業を続けるための承継ではなく、「魂ごと継承する」という覚悟を持って語る姿に、深い共鳴を覚えました。社員への権限移譲にしても同じです。単に仕事を任せるのではなく、「信じて託す」。そして、評価制度も数字だけで判断するのではなく、「理念と成長」を軸にした制度を模索している。その背景にあるのは、みんなが“人間中心の経営”を志しているという共通の信念です。AI時代の真っただ中にあって、ますます「人の心」に重きを置く経営が求められているのだと、改めて感じました。一人で考えていると、どうしても答えが見えない暗闇に入ってしまうことがあります。経営は孤独な道であり、時に誰にも相談できない課題に直面するものです。しかし、今日のように志高い仲間たちと集い、互いの考えをぶつけ合い、共に未来を描く時間の中で、多くの共鳴と気づきが生まれました。やはり、“同志”の存在は何ものにも代えがたい財産です。帰り道、ふと感じました。「経営とは、仲間づくりの道なのかもしれない」と。理念を語り合える仲間、志を共にする同志がいるからこそ、挑戦を続けられる。今日の定例会とフォーラムは、まさにその原点を思い出させてくれた時間でした。明日からまた、新しい挑戦の一歩を踏み出していきます。

2025年11月05日

コメント(0)

-

成長のために必要な「チャンス&トライアル」

事業を成功させるために欠かせない3つの要素、それが「人・モノ・お金」です。どれも大切な要素ではありますが、この中で最も重要なのは間違いなく「人」です。どんなに立派な設備や潤沢な資金があっても、それを活かす“人”の力がなければ、事業は動きません。逆に、どんなに資源が限られていても、情熱と創意工夫を持った“人”がいれば、会社は必ず成長していくのです。アサヒ・ドリーム・クリエイトが大切にしている「社員の成長」は、まさに事業の中心軸です。なぜなら、社員の成長こそが会社の成長であり、お客様への感動の提供に直結するからです。社員一人ひとりが昨日よりも少しでも成長し、その力を仲間と分かち合うことで、会社全体のエネルギーが上がっていきます。そうして組織が活性化していく姿を見るたびに、「人こそが最大の資産」だと実感します。では、その「成長」をどう生み出すのか。私が常に意識しているのは、社員に“成長の機会”を創り続けることです。成長は、与えられるものではなく、自ら掴みにいくものですが、きっかけがなければ挑戦は生まれません。だからこそ、経営者として「チャンスの場」を用意し、社員が安心して挑戦できる環境を整えることが大切なのです。当社の行動指針の一つに「チャンス&トライアル」という言葉があります。これは、どんなことにも挑戦してみることの大切さを表しています。結果がどうであれ、挑戦した瞬間に人は成長しています。成功しても失敗しても、その経験の中に学びが必ずある。だからこそ、私たちは挑戦そのものを称え合う文化を大切にしています。例えば、新しい企画を立ち上げるときや、新規事業に手を挙げる時、最初は誰もが不安を感じます。しかし、「やってみよう!」と一歩踏み出すことで、見える世界が変わり、自信が積み上がっていきます。その過程こそが、何より尊いのです。失敗したとしても、それはマイナスではなく“成長の途中経過”。挑戦しない限り、失敗も成功もありません。私自身、これまで何度も失敗を経験してきましたけれども、その一つひとつが確実に自分を鍛え、次のステージへ導いてくれました。だからこそ、社員にも同じように「失敗を恐れず、チャンスに飛び込め」と伝え続けています。人は、挑戦するたびに“できない理由”を“できる方法”に変えていく生き物です。「チャンス&トライアル」の精神を持つ組織は、常に前進します。挑戦する社員が増えれば、会社の空気が明るくなり、失敗を笑い合える文化が生まれます。そこからイノベーションが生まれ、結果的にお客様にも感動を届けられるようになるのです。結局のところ、会社の未来をつくるのは“人の成長”であり、これからも私は、社員一人ひとりが自分の可能性を信じ、「チャンス&トライアル」の心で挑み続けられる環境をつくっていきたいと思います。その積み重ねこそが、アサヒ・ドリーム・クリエイトの永続的な発展の礎になると信じています。

2025年11月04日

コメント(0)

-

祈りの習慣からもたらされる奇跡

今日は月に一度の鳥取へのお墓参りでした。もう10年以上続けているこの習慣は、私にとって心を整えるかけがえのない時間となっています。往復7時間という決して短くはない道のりですが、不思議と毎回、新たな気づきやエネルギーをもらって帰ってくることができます。この習慣を始めたきっかけは、ある経営者の一言でした。「経営者が一番やるべきことは、お墓参りだよ。」当時は少し意外に感じましたが、その言葉の意味は、実際に行動して初めてわかりました。ご先祖様に感謝を伝える時間を持つことで、心の軸が整い、経営の判断や人との関わりにも穏やかさと深みが増していく。まさに“精神の安定”と“心の成長”に直結する行動でした。振り返れば、お墓参りを習慣化してから、経営にも人生にも不思議な巡り合わせや幸運が増えました。もちろん、山あり谷ありの毎日ではありますが、どんな状況にあってもブレずに前を向けるようになったのは、この習慣のおかげだと感じています。お墓の前で手を合わせるたびに、「生かされている」ことへの感謝と、「まだまだ成長せよ」という見えないメッセージを受け取るのです。毎月通うことで、季節の移ろいも肌で感じます。今月は雑草の若い芽がたくさん顔を出しており、草抜きにかなりの時間がかかりました。来月はきっと紅葉の落ち葉が山のように積もり、1月・2月は雪かきをしなければお墓までたどり着けないでしょう。それでも季節ごとの自然の営みを感じながら、ご先祖様と対話する時間は、どんな苦労も心地よい修行のように感じます。今日は行きの道中と帰り道、なんと二度も虹を見ることができました。特に最初の虹は、川面に沿って横に長く伸び、まるで龍が優雅に泳いでいるような形をしていました。こんな虹を見たのは初めてで、まるで「よく来たね」と祝福されているようで、胸が熱くなりました。こうした“ラッキーな出来事”が次々と起こるようになったのも、やはり祈りの習慣を持つようになってからです。お墓参りに加え、毎朝の神棚への祈り、月初の朔日参り、神社仏閣への参拝、いずれも“すがる”ためではなく、“感謝を伝える”ための時間です。祈るという行為は、誰かにお願いをする時間ではなく、自分の心を静かに見つめ直す時間なのだと思います。この祈りの積み重ねが、自分への信頼、つまり“自信”に繋がっていると強く感じます。どんなに環境が変わっても、どんな困難に直面しても、心の奥に感謝の火が灯っていれば、人は何度でも立ち上がれる。今日の鳥取の澄んだ空気と美しい虹が、そのことを優しく教えてくれたように思います。これからもこの習慣を大切に、感謝の心で日々を積み重ねていきたいと思います。

2025年11月03日

コメント(0)

-

心が洗われる伊勢の旅

今日は「一日参りの会」のメンバーと共に、伊勢神宮へ正式参拝に行ってきました。今回の参加メンバーは13名。外宮、猿田彦神社、内宮の順番で参拝させていただきました。内宮の正宮での正式参拝という、普段はなかなか体験できない厳粛な儀式に臨み、心が洗われるような時間を過ごしました。朝の冷たい空気の中、玉砂利を踏みしめながら鳥居をくぐる瞬間、背筋が自然と伸び、心が凛と引き締まりました。伊勢の杜に満ちる静謐な気配は、まさに「日本の心」の象徴そのもの。言葉では表せない特別な空気感に包まれました。今回の参拝は、毎月の「一日参り」の延長にあるものです。私たちは毎月1日の朝6時に伏見稲荷大社へ集まり、心を整え、新しい月のスタートを神前で誓うという習慣を続けています。その流れの中で、11月は伊勢神宮、そして今年は11月29日・30日に出雲大社への参拝も予定しています。日本の神々の中心である「伊勢」と「出雲」、この二つを同じ月に訪れるというのは、まさに「ご縁と感謝の旅」です。前泊も含めた今回の旅では、参拝だけでなく、メンバー同士の深い交流の時間も持つことができました。普段は経営の最前線で戦う仲間たちが、神前では皆、同じ「ひとりの人間」として心を開き、互いに感謝や想いを語り合う。その時間が何より尊いものでした。経営やビジネスの話を超え、人生観や使命感といった“魂の対話”が自然と生まれる。そこにこそ、この会の真の価値があると感じました。この「一日参りの会」は、単なる宗教的な活動ではありません。むしろ、経営者としての心の軸を整える“禊(みそぎ)”のような場です。日々の忙しさの中でつい曇ってしまう心をリセットし、原点を思い出す時間。利己ではなく利他へ、焦りではなく感謝へ、競争ではなく共生へ、月に一度、そうした意識を磨き直す場として、私にとって欠かせない時間になっています。今回の伊勢参拝で感じたのは、「神とつながる」とは「自分の内なる神性に気づくこと」でもあるということ。心を静め、自然と一体になり、仲間と共に祈ることで、私たちは自分の中にある“本来の自分”を取り戻すのだと思います。そして、その心が日々の経営にも自然と反映されていく。感謝の波動を持った経営者が増えれば、きっと社会全体も優しく強くなっていくはずです。伊勢の風に吹かれながら、「この仲間と共に生きる道を選んで良かった」と心から感じた一日でした。今月末の出雲への旅もまた、新たな気づきと感動をもたらしてくれることでしょう。

2025年11月02日

コメント(0)

-

3年後の理想の未来からの逆算思考

今日はリーダー会議を行いました。その中で、「3年後の理想の未来からの逆算思考」に取り組む時間を創りました。単に“今”をどう乗り越えるかではなく、“理想の未来”から“今”をどう創るかという発想です。まず最初に、それぞれのリーダーが3年後に「こうなっていたい」という理想の姿を言語化しました。会社としての理想の姿、チームとしての理想の姿、そして自分自身の理想の姿。どれも、現状の延長線上ではなく、思い切ってジャンプアップした未来をイメージしてもらいました。最初は少し遠慮がちだったメンバーも、徐々にエンジンがかかってきて、「どうせ描くなら本気でワクワクする未来にしよう」と空気が変わっていきました。「未来から逆算する」というのは、実はとても強力な思考法です。今できることの範囲内で未来を考えると、どうしても“無理のない目標”になってしまいます。しかし、理想の未来から逆算すると、今やるべきことの“本質”が見えてきます。そこにあるのは「できるかできないか」ではなく、「やるかやらないか」の世界です。会議の中で印象的だったのは、リーダー達の思考の変化です。「今の延長で考えると、現実的な話しか出てこない。でも、理想の未来を本気で描いたら、自分たちが本当に何をしたいのかが明確になった」まさにその瞬間、組織のエネルギーが一段階上がったように感じました。未来を描くということは、単なる夢物語ではありません。明確なビジョンを描くことで、行動が具体化し、目の前の判断軸が変わります。例えば、「3年後に社員幸福度を業界No.1にする」と決めた瞬間に、今日の会議の進め方も、明日の行動も変わります。逆算思考の醍醐味は、そこにあります。今日のリーダー会議では、各チームの未来図が言葉と感情を伴って描かれました。共通していたのは、「ワクワク感」と「仲間との挑戦」。理想の未来は一人では実現できません。だからこそ、志を共有し、支え合いながら進んでいくことが大切です。会議の最後に私はこう伝えました。「未来は待つものではなく、創るもの。理想を描いた瞬間から、すでに未来は動き出している。逆算思考はめちゃくちゃパワフルです」その言葉にリーダー全員がうなずき、会議室の空気が一体となりました。今日描いた理想の未来が、3年後に現実のものとなるように。そして、そのプロセスの中で、一人ひとりが成長し、会社全体が進化していくように。次の一歩を踏み出すエネルギーを、しっかりと感じる一日となりました。

2025年11月01日

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 楽天市場

- [楽天市場]「ヒーター」「ポータブ…

- (2025-11-20 03:39:25)

-

-

-

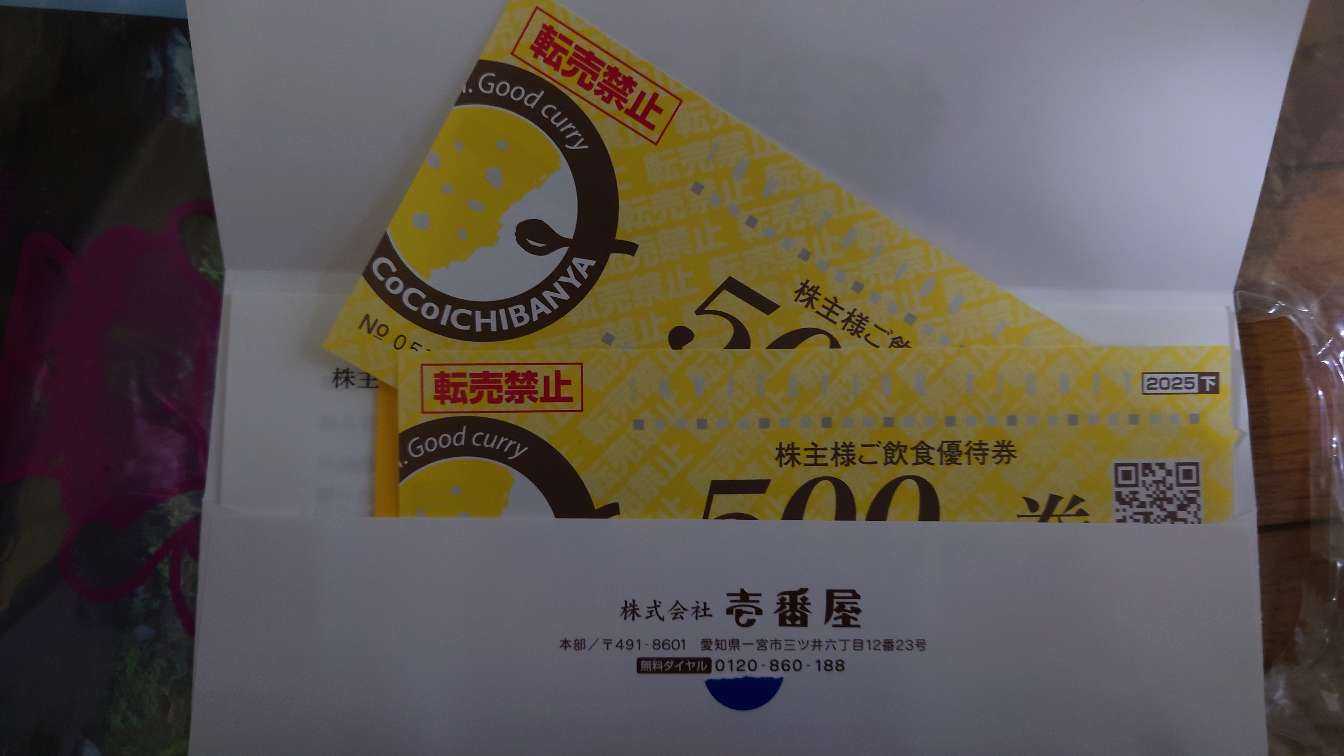

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-

-

-

- 気になったニュース

- (藻緯羅の庵)韓国の特殊詐欺、1兆…

- (2025-11-19 20:06:06)

-