2025年08月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

引き寄せを現実にする行動とは?

人は強く願ったことを自然と引き寄せると言われています。世の中には「引き寄せの法則」という言葉がありますが、これは単なるスピリチュアルな概念にとどまらず、心理学や行動科学の視点からも説明できるものです。人は願いを明確に意識すると、無意識のうちにその方向へアンテナを張り巡らし、行動や思考の選択肢が変わっていきます。その結果、必要な人や情報、チャンスが次々と目の前に現れてくるのです。今日もまた素晴らしい出会いに恵まれました。このような出会いは偶然のように見えて、実は自分の心が引き寄せた必然なのだと感じます。強く願い、未来に焦点を当てていると、なぜかその実現に必要な人物が現れたり、予期せぬ機会が訪れたりします。これが引き寄せの法則の力です。しかし、ここで大切なのは「引き寄せた後にどうするか」です。出会いや機会を得ただけで満足してしまっては、せっかくの可能性が宝の持ち腐れになってしまいます。矢を一本だけ放って終わりではなく、二の矢、三の矢を打ち続けることで初めて、引き寄せたご縁やチャンスが現実の成果へとつながっていきます。例えば、素晴らしい人物と出会ったとき、その瞬間は喜びで満たされます。しかし、その後に何もしなければ、ただの「一度の出会い」で終わってしまいます。そこで、感謝の気持ちを伝える、次の具体的なアクションを提案する、共通のテーマで情報交換を続けるなど、二の矢を放つことが重要になります。さらにその後、実際のプロジェクトや協業につなげる三の矢を打ち続ければ、出会いは単なる偶然から「運命的な成果」へと形を変えていきます。引き寄せの法則は、強く願うことで未来の方向性を定める「心の羅針盤」のようなものです。しかし羅針盤があっても、船を漕がなければ目的地には辿り着けません。つまり、引き寄せはスタート地点であり、その後の一歩一歩の行動こそがゴールに至る道筋を創り上げていくのです。ここで大切なのは「行動の継続性」で、一度の行動で結果が出なくても、二の矢、三の矢を打ち続けることで可能性は指数関数的に広がっていきます。行動を重ねるごとに信頼が生まれ、共感が深まり、やがて思ってもみなかった大きな成果が舞い込んできます。強く願い、引き寄せ、そして行動する、この三拍子が揃った時、人は自分の理想を現実へと変えることができます。出会いを偶然で終わらせず、必然へと昇華させるために、今日もまた二の矢、三の矢を打ち続けていきます。

2025年08月31日

コメント(0)

-

目的を実現する意思決定と逆算思考

目的を実現する人の最大の特徴は、「理想のゴールをまず決める」ことにあります。多くの人は現状から積み上げて、少しずつ目標を描いていきますが、本当に目的を成し遂げる人は逆で、最初に「ここに到達する」と明確に意思決定し、そのゴールから逆算して現在の行動を選び取ります。この思考の違いこそが、結果に大きな差を生み出すのです。例えば登山を例に考えてみると、山頂に登ることを決めずに、目の前の道をただ歩き続けても、途中で力尽きたり迷子になったりします。しかし「必ず頂上に立つ」と決めた人は、最短ルートを調べ、必要な体力を備え、装備を揃え、天候を見極めます。つまり、未来のゴールから現在を逆算することで、無駄な寄り道や失敗を減らすことができるのです。逆算思考には二つの力があります。ひとつは「選択の力」で、ゴールが決まっているからこそ、今やるべきことと後回しにすべきことを峻別できます。もうひとつは「集中の力」で、理想の姿が鮮明であればあるほど、途中で困難にぶつかっても軸をぶらさずに進めます。途中の課題も「ゴールに辿り着くための一工程」として受け止められるため、粘り強さが増すのです。ただし、逆算思考は「理想のゴールを本気で信じる」ことが前提で、心の奥底で「どうせ無理だ」と思っていたら、逆算も形だけになり、途中で諦めてしまうでしょう。だからこそ、自分の価値観に基づいた本気のゴール設定が必要であり、これは他人から与えられるものではなく、自分自身の内側から湧き出る「こうありたい」という強い想いに根ざしています。さらに重要なのは、逆算思考と積み上げ思考を組み合わせる柔軟さです。ゴールから逆算しても、現実には想定外の出来事が必ず起こります。その時に「現状から積み上げて修正する」力も必要です。つまり、理想から逆算して描いたシナリオを持ちながらも、現場での変化に応じて最適化していく。この両輪が揃ったとき、目的達成の可能性は一気に高まります。私たちの人生も経営も、限られた時間の中で選択の連続です。だからこそ、ただ流されるのではなく、理想のゴールを先に描き、その未来から現在を逆算する。この思考法を持つことで、日々の行動に明確な意味が生まれ、時間の使い方が洗練され、確実に目的地に近づいていけるのです。結局のところ、未来は「偶然」ではなく「決断」と「逆算」から創り出されるものです。理想を意思決定し、そのゴールから逆算して今を生きる人こそ、真に目的を実現できる人だと言えるでしょう。

2025年08月30日

コメント(0)

-

目的を実現する意思決定と逆算思考

目的を実現する人の最大の特徴は、「理想のゴールをまず決める」ことにあります。多くの人は現状から積み上げて、少しずつ目標を描いていきますが、本当に目的を成し遂げる人は逆で、最初に「ここに到達する」と明確に意思決定し、そのゴールから逆算して現在の行動を選び取ります。この思考の違いこそが、結果に大きな差を生み出すのです。例えば登山を例に考えてみると、山頂に登ることを決めずに、目の前の道をただ歩き続けても、途中で力尽きたり迷子になったりします。しかし「必ず頂上に立つ」と決めた人は、最短ルートを調べ、必要な体力を備え、装備を揃え、天候を見極めます。つまり、未来のゴールから現在を逆算することで、無駄な寄り道や失敗を減らすことができるのです。逆算思考には二つの力があります。ひとつは「選択の力」で、ゴールが決まっているからこそ、今やるべきことと後回しにすべきことを峻別できます。もうひとつは「集中の力」で、理想の姿が鮮明であればあるほど、途中で困難にぶつかっても軸をぶらさずに進めます。途中の課題も「ゴールに辿り着くための一工程」として受け止められるため、粘り強さが増すのです。ただし、逆算思考は「理想のゴールを本気で信じる」ことが前提で、心の奥底で「どうせ無理だ」と思っていたら、逆算も形だけになり、途中で諦めてしまうでしょう。だからこそ、自分の価値観に基づいた本気のゴール設定が必要であり、これは他人から与えられるものではなく、自分自身の内側から湧き出る「こうありたい」という強い想いに根ざしています。さらに重要なのは、逆算思考と積み上げ思考を組み合わせる柔軟さです。ゴールから逆算しても、現実には想定外の出来事が必ず起こります。その時に「現状から積み上げて修正する」力も必要です。つまり、理想から逆算して描いたシナリオを持ちながらも、現場での変化に応じて最適化していく。この両輪が揃ったとき、目的達成の可能性は一気に高まります。私たちの人生も経営も、限られた時間の中で選択の連続です。だからこそ、ただ流されるのではなく、理想のゴールを先に描き、その未来から現在を逆算する。この思考法を持つことで、日々の行動に明確な意味が生まれ、時間の使い方が洗練され、確実に目的地に近づいていけるのです。結局のところ、未来は「偶然」ではなく「決断」と「逆算」から創り出されるものです。理想を意思決定し、そのゴールから逆算して今を生きる人こそ、真に目的を実現できる人だと言えるでしょう。

2025年08月30日

コメント(0)

-

仕事は価値観で選ぶべき

仕事を選ぶ時に、多くの人は「給与」「待遇」「安定性」といった条件を重視します。もちろん生活を支えるためにそれらは大切な要素ですが、私はそれ以上に大切なものがあると考えています。それは「価値観」です。会社の価値観、そして経営者の価値観が、自分自身の価値観と合致しているかどうか、ここに仕事の充実度、ひいては人生の幸福度が大きく左右されるのではないでしょうか。私は新卒でリクルートに入社しました。当時のリクルートには「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」というDNAが脈々と流れていました。挑戦を恐れず、自ら道を切り拓く姿勢を重んじる文化、その価値観は、まさに私自身の考え方とバッチリ合致していたのです。入社当初は右も左も分からず不安も多くありましたが、その価値観が社内の至るところに息づいていたため、自然と自分の力を信じて一歩を踏み出すことができました。いま振り返っても、あの経験が私の人生の礎を築いてくれたと実感しています。一方で、どれほど条件の良い会社に入社したとしても、価値観が合わなければ長く続けるのは難しいものです。例えば「挑戦よりも安定を重んじる会社」と「挑戦を求める人」の組み合わせは、最初は上手くいっても次第にギャップが広がり、やがて摩擦や不満につながります。逆に「堅実さを大切にする人」が「スピードとリスクを重視する会社」に入れば、落ち着いて働けず、心身に大きな負担を抱えてしまうでしょう。つまり、仕事選びは条件ではなく、自分と会社の価値観が響き合っているかどうかで決めるべきなのです。経営者として人材採用に関わる今、私はこの価値観の重要性を改めて強く感じます。社員一人ひとりが自分の価値観と合致した環境に身を置けば、仕事は単なる労働ではなく自己実現の場となります。反対に、価値観がずれていると、どれだけ能力があっても本来の力を発揮できません。だからこそ、採用においても「スキル」や「経験」以上に、「価値観の一致」を大切にしています。価値観が合致している環境では、人は自然体で力を発揮します。挑戦が楽しみに変わり、困難が成長の糧となり、仲間との関係性が深まっていきます。そしてそれが結果として、会社の成長や社会への貢献に繋がっていきます。リクルート時代に私が体感したそのサイクルは、今の私の経営の根幹となっています。これから社会に出る若い人たちに伝えたいのは、「会社選びは条件だけでなく価値観を見極めてほしい」ということです。経営者の言葉や行動、会社が掲げる理念、社員の雰囲気。そうした中にその会社の価値観は必ず表れています。そこに自分の価値観との共鳴を感じられるかどうか、それが、充実した仕事人生を送るための最も大切な指針になるはずです。私自身もこれから先、経営者として「価値観で選ばれる会社」であり続けたいと思います。社員が心から共感し、自分の人生と重ね合わせられる価値観を示すこと、それが、社員一人ひとりの幸福度を高め、同時に会社の成長にも繋がると信じています。

2025年08月29日

コメント(0)

-

厳しい環境を生き抜く者に訪れる「残存者利益」

経営をしていると、日々耳に入ってくるニュースに心を揺さぶられることがあります。特に私たちが身を置く印刷関連業界は、いまかつてないほど厳しい状況にあります。需要の縮小、デジタル化の加速、人手不足、コストの高騰など、そうした環境要因が重なり、今年に入ってからも倒産や廃業の知らせを数多く耳にしました。業界の縮図を見れば、まさに淘汰の時代といえるでしょう。しかし、このような厳しい環境だからこそ、経営者として冷静に考えるべき視点があります。それが「残存者利益」という考え方です。競争が激化し、多くのプレイヤーが退場していく中で、生き残った者には必ず新しい役割とチャンスが生まれます。単純に市場のパイが減ったのではなく、担い手が減った分、残る企業に求められる価値が相対的に高まるのです。例えば印刷業界では、取引先や顧客は依然として一定の需要を抱えていますが、その需要を満たす供給側が減少しているため、残存する企業は以前よりも多くの依頼を引き受けざるを得ません。これは決して「棚からぼた餅」ではなく、厳しい荒波を耐え抜いたからこそ与えられる新たな使命であり、同時に大きなビジネスチャンスでもあります。ただし、残存者利益を得るには条件があります。それは「単に生き残るだけでは足りない」ということで、単に受け身で耐えているだけでは、競争に勝ち残ったとしても価値を発揮できません。残存者として利益を享受するためには、顧客に対して新たな安心感や信頼感を提供し、業界の担い手として「任せたい」と思われる存在になる必要があります。つまり、生き残ること自体がゴールではなく、むしろ新しいスタートラインなのです。この考え方は印刷業界に限らず、様々な業界で共通しており、飲食業界、小売業界、あるいはIT業界においても、急速な環境変化や競争激化の中で淘汰は起こります。けれども歴史を振り返れば、その中で残った企業は新しい市場の主役となり、次の時代を牽引していく役割を担ってきました。経営者に必要なのは、その構造を正しく認識し、目の前の困難を未来の可能性へと結びつける視点です。もちろん、残存者利益を手にするまでの道のりは決して平坦ではありません。コスト削減や効率化、サービス品質の向上、新しい価値提案。どれも欠かすことができません。しかし、その努力を積み重ねることによってこそ、競合が減少した後に自然と顧客から選ばれ続けるポジションを獲得できるのです。私は「残存者利益」という言葉を、単なるビジネスチャンスと捉えるのではなく、「社会的使命」として考えています。困難な時代にあっても自分たちが業界を支え、顧客に安心を届ける存在であり続ける。その姿勢が結果的に利益をもたらし、さらには次世代へのバトンを繋ぐ役割になるのだと思います。厳しい業界環境の中で、心が折れそうになる瞬間もありますが、私は問い続けます、「いまこの状況を耐え抜いた先に、どんな役割が待っているのか?」。そう問い直すたびに、残存者利益は単なる言葉ではなく、未来への光として胸に響きます。生き残ることの意味は、自分たちのためだけではなく、業界全体や社会のためでもある。そう信じて、私はこれからも挑戦を続けていきたいと思います。

2025年08月28日

コメント(0)

-

ソウルメイトとの共鳴やシンクロの不思議

人は一人では生きていけません。日々の中で数多くの人と出会い、その中からご縁が繋がり、人生は少しずつ形作られていきます。しかし、その中でも「ソウルメイト」と呼べる存在は特別です。血のつながりがあるわけでも、常に一緒にいるわけでもないのに、離れていても不思議な共鳴やシンクロが起こる。これは言葉では説明しきれない、魂の次元での繋がりのように感じます。今日も、私にとって大切な2人のソウルメイトとミーティングをする機会がありました。3人に共通していたのは、未来に確かな光が見えていること。漠然とした希望や夢ではなく、何かしらのビジョンや使命が自分の中で芽生えている状態です。まだ形にはなっていなくても、心の奥底では「自分はこの方向へ進んでいく」という確信を持っている。そのエネルギーが共鳴となり、距離や時間を超えて伝わってくるのです。また、3人が共通して感じていたのは、ステージや次元を超えるタイミングを迎えていることです。人生には大きな節目があり、これまでの自分を卒業し、さらに次の段階へと成長するタイミングだということでした。また、その時は必ずといっていいほど壁や課題に直面し、順風満帆に見える人でも、内側では葛藤や不安と闘っているものです。しかし、ソウルメイトたちと話していると、不思議とそのタイミングが重なっていることに気づきます。別々の道を歩んでいるはずなのに、まるで見えない糸で結ばれているかのように、同じ時期に課題を抱え、同じ時期に飛躍の兆しを迎えているのです。こうした共鳴やシンクロは、単なる偶然ではないと感じます。同じ志を持ち、同じ方向を見て歩んでいる者同士だからこそ、魂の周波数が合い、遠く離れていても響き合う。時に「今あの人も頑張っているのではないか」とふと思うと、実際にその人から連絡が来たり、同じようなテーマで悩んでいたことを後から知ったりする。そんな経験は一度や二度ではありません。この現象から学べるのは、「人は一人ではなく、響き合いながら生きている」ということです。自分が光を目指して努力していれば、そのエネルギーは自然と仲間へ伝わり、仲間の挑戦や葛藤もまた自分への勇気に変わる。ソウルメイトとの関係は、鏡のように自分を映し出し、時に励まし、時に背中を押してくれる存在です。だからこそ、課題や壁に直面した時ほど思い出すべきです。「自分だけが苦しいのではない、同じ志を持つ仲間も今、壁を乗り越えようとしているのだ」と。その意識が、孤独を力強い連帯感へと変え、挑戦を続けるエネルギーとなります。ソウルメイトは、日常的に会う仲間とは限りません。時には数年に一度しか会わないかもしれません。それでも、心の奥では繋がり続け、互いの成長を支え合う。そんな不思議で尊い存在が人生にいること自体が、大きなギフトなのだと思います。これからも私は、その共鳴を大切にしながら生きていきたいと感じています。自分が未来に光を見出し、ステージを超えていく姿を示すことで、ソウルメイトにも勇気を与えることができる。そしてまた、ソウルメイトの挑戦や成長が、私自身を突き動かしてくれる。その循環が続いていく限り、私たちの人生は常に前へ進んでいけるのだと思います。

2025年08月27日

コメント(0)

-

一喜一憂することなく、一貫性を意識する

経営という営みは、まさに日々が挑戦の連続です。嬉しいニュースがあれば心が弾むこともありますし、予期せぬトラブルがあれば一瞬にして重くのしかかるような気持ちになることもあります。けれど、私は経営者として大切にしていることがあります。それは、どんな出来事が起ころうとも一喜一憂せず、常に自分の原点に立ち返ることです。経営理念やミッションは、会社にとっての羅針盤であり、社員や顧客、社会にとっての約束です。短期的な成功や失敗に振り回されるのではなく、理念に沿っているかどうかを問い続けることが、経営者の務めだと信じています。例えば新しい事業に取り組む際も、「この挑戦は私たちの理念に沿っているか?」「顧客や社会に対して価値を提供できるか?」と自問します。そこに確信が持てるなら、多少の困難があっても進むべき道は揺らぎません。また、部分最適ではなく全体最適を常に意識することも欠かせません。会社には営業、製造、管理など様々な部門があります。それぞれが目先の成果を追い求めれば効率的に見える瞬間もありますが、長期的には歪みを生みます。組織全体が一つの生命体のように機能するためには、経営者が全体を見渡し、最もバランスの取れた判断を下さなければなりません。全体最適を優先することは時に厳しい決断を伴いますが、その積み重ねこそが企業の持続的成長に繋がります。そしてもう一つ大切にしている視点が、社会性と利他の心です。経営は利益を追求する営みであると同時に、社会に対してどのような価値を残せるかが問われます。自社の利益だけを考えるのではなく、顧客、取引先、社員、さらには地域社会や環境への貢献を意識することが、結果として企業の信頼を育み、長期的な発展をもたらすのだと思います。利己の延長線上に利他がある、という言葉がありますが、まさに経営はその実践の場だと感じます。毎日様々な出来事が押し寄せる中で、心を乱されることもあります。しかし、その都度「理念に沿っているか」「全体最適に叶っているか」「社会性と利他に繋がっているか」を問い直すことで、自分の判断軸が揺らがないようにしています。経営者の心構えとは、外部環境や出来事に反応するのではなく、内側にある原則に従って行動することなのだと思います。これからも日々、数え切れないほどの決断を迫られることでしょう。そのたびに私は、自分自身に問い続けます。「この選択は理念に合致しているか?」「会社全体にとって最適か?」「社会や人の役に立つか?」。その問いを繰り返すことで、経営者としての道をぶれずに歩み続けていきたいと考えています。

2025年08月26日

コメント(0)

-

地元枚方に人的資本主義の最高のお手本がありました!

昨日、私の地元・枚方で開催された宮田運輸さんの「みらい会議」に参加させていただきました。宮田運輸さんといえば、単なる物流会社という枠を超え、「人的資本主義」のお手本となるような数々の取り組みで注目を集めている企業です。以前からその活動について耳にしてはいましたが、実際に会議の現場に立ち会い、社員の皆さんの関係性や一人ひとりの人間力の高さを肌で感じたことで、改めて深い感銘を受けました。宮田運輸さんといえば、ただ荷物を運ぶだけの物流会社ではありません。トラックの側面に子どもたちが描いた絵を載せた「絵本トラック」や、社員一人ひとりを家族のように大切にする企業文化で広く知られています。安全運行や働きやすさの追求はもちろんのこと、「人を育てることこそ最大の投資」という理念のもと、人的資本主義を実践されている会社です。その取り組みはテレビや新聞でも度々紹介され、地域に根差した企業の在り方として、多くの経営者のモデルとなっています。そんな宮田運輸さんが開催する「みらい会議」が、昨日、私の地元・枚方で行われました。実際に参加し、社員の皆さんの関係性や人間力の高さを目の当たりにしたことで、改めて深い感銘を受けました。「人的資本主義」とは、単に利益を追求する経営ではなく、社員一人ひとりの人間的成長や幸せを資本と捉え、そこに投資していく経営スタイルを指します。人財を「コスト」と見るのではなく、「資本」として育み、その成長が企業全体の成長に直結するという考え方です。言葉としてはよく耳にするものの、実際にここまで徹底して体現している企業に出会えるのは稀だと感じます。みらい会議では、社員一人ひとりが自分の意見を自由に発言し、互いに耳を傾け、尊重し合う空気が流れていました。立場や役職を越えて「一緒に未来をつくっていこう」という想いが会場全体に広がっており、その雰囲気はまさに信頼の文化そのものです。私はその様子を見て、組織の強さとは数字や規模の大きさではなく、こうした日常の関わり合いの積み重ねから生まれるのだと強く実感しました。信頼関係があるからこそ社員が安心して挑戦でき、その結果、企業としての大きな成果につながるのだと感じます。会議の中で印象的だったのは、「人間力」という言葉を実感することが多かったことです。人間力とは、相手を思いやる心や、感謝の気持ち、挑戦する勇気といった目に見えない力のこと。宮田運輸さんでは、この人間力を育むために、日常のコミュニケーションや社内イベントを大切にされているとのことでした。社員一人ひとりが「人」として成長することを最優先に考える姿勢は、まさに人的資本主義の真髄だと感じました。正直なところ、私は会議が始まる前まで「どんな仕組みや制度が紹介されるのだろう」と考えていました。しかし実際に心を打たれたのは、制度そのものよりも、それを体現している社員の方々の輝きでした。自分の言葉で未来を語り、仲間の発言を真剣に受け止め、笑顔で拍手を送る姿は、本当に素晴らしいものでした。人間力に満ちあふれた社員が集まると、こんなにも組織は温かく力強くなるのだと改めて学びました。地元・枚方で、このように人的資本主義を体現する企業があることは、地域にとっても大きな希望です。物流業界という厳しい環境の中で、単に効率化や利益追求に走るのではなく、「人を大切にする」という普遍的な価値を守り抜き、育んでおられる。その姿勢は、他業界や他企業にとっても大きな学びになるのではないでしょうか。今回、宮田運輸さんの未来会議に参加し、人的資本主義を「理論」ではなく「実践」として目の当たりにできたことは、大きな財産になりました。社員同士の信頼関係、人間力を重んじる姿勢、そしてそれを支える経営者の想い。そのすべてが融合して、未来に向かう力強い組織を形づくっていました。これからの時代、どれだけテクノロジーが進化しても、最後に価値を生み出すのは「人」です。人を信じ、人を育て、人と共に歩む。そのシンプルで力強い経営の形を、枚方から全国へ、そして世界へと広がってほしいと願っています。もちろん、素晴らしいお手本に続く企業になるよう成長していきます!

2025年08月25日

コメント(0)

-

『人間力が高い人の口癖』から学ぶステキな生き方

人間力という言葉はよく耳にしますが、実際にそれを体現している人の共通点は「言葉」に表れます。人間力が高い人は、特別なスキルや才能だけでなく、日常の中で周囲を勇気づけ、安心させ、信頼を築く「口癖」を持っています。並んでいる言葉をひとつひとつ味わいながら、人間力を高めるヒントを考えてみましょう。1.感謝を伝える言葉「あなたのおかげで今日も乗り切れたよ」「あなたの助けになれて嬉しいよ」感謝の言葉は、人間関係の潤滑油です。自分ひとりで成し遂げられることは限られており、必ず誰かの支えがあります。そこに気づき、素直に感謝を伝えられる人は、人間力が高いと言えます。感謝の言葉は相手を承認し、自分自身をも謙虚にさせてくれる大切な習慣です。2.相手を信じる言葉「あなたなら絶対に大丈夫」「これできてるじゃん、本当にすごいよ」人は不安になると、自信を失いがちです。そんな時に「大丈夫」と背中を押してくれる一言があると、心は大きく軽くなります。相手を信じる言葉は、単なる励まし以上に「あなたを信頼している」というメッセージになり、それが人間関係を深める基盤になります。3.努力を認める言葉「あなたの努力は知ってるよ」「あなたの頑張りを知っているから」努力は人に見えにくいものです。だからこそ、それをきちんと認めてくれる存在は貴重です。人間力が高い人は「結果」だけでなく「過程」に目を向けます。努力を承認する言葉は、相手に安心感と誇りを与え、次の挑戦へのエネルギーを生み出します。4.共感し寄り添う言葉「忙しそうだけど、手伝えることある?」「困ったときは力になるよ」人間力は「相手を思いやる姿勢」に宿ります。自分の仕事で手一杯になっても、周囲を気にかけられる人は信頼を集めます。共感し、寄り添い、手を差し伸べる言葉は、人の心を和らげる魔法のような力を持っています。5.自由と挑戦を促す言葉「責任はとるから、好きにやってみて」「焦らずに進んでいこう」挑戦する場を与えることは、相手の成長を後押しする最高の贈り物です。人間力の高い人は、相手の可能性を信じ、安心して挑戦できる環境をつくります。「焦らなくていい」という一言もまた、結果だけを急がずプロセスを大切にする姿勢を示しています。6.応援と承認の言葉「どんな結果でも応援してるよ」「あなたの意見、大事だよ」人は「応援されている」と感じるだけで力を発揮できます。また、意見を尊重してもらえると、自分の存在価値を強く実感できます。人間力が高い人は、成果や立場に関わらず、相手を尊重し続ける姿勢を持っています。人間力が高い人の口癖は、いずれも「相手を認める」「支える」「信じる」「感謝する」という要素に集約されます。難しいことを言う必要はなく、日々の何気ない一言が人を励まし、勇気づけ、関係性を深めていきます。私たちも今日から、「ありがとう」「大丈夫」「知ってるよ」「応援してるよ」といった言葉を少しずつ口にしてみましょう。その小さな積み重ねが、自分の人間力を高め、周囲を幸せにする大きな力へと育っていきます。

2025年08月24日

コメント(0)

-

『ポジティブになれる口癖』の力

私たちの日常には、思い通りにいかない出来事や、心を沈ませる出来事が数えきれないほどあります。しかし、その一つひとつにどう向き合うかは、自分の「言葉の選び方」によって大きく変わります。ポジティブな口癖を持つ人は、自分だけでなく周りの人まで明るく照らす存在になります。紹介する12の「ポジティブになれる口癖」は、そのまま人生を軽やかに生きるヒントになります。ここでは、その言葉の意味を掘り下げながら、日々の心構えを考えてみます。1.「なんとかなる、大丈夫」困難に直面したとき、私たちはつい「無理だ」と口にしがちです。しかし「なんとかなる」と言葉にするだけで、不思議と心が軽くなり、次の一歩を踏み出す勇気が湧いてきます。自分を信じ、未来を信じる姿勢がポジティブさの第一歩です。2.「越えられない壁はない」壁に見えるものは、実は自分を鍛えてくれる課題に過ぎません。挑戦の過程で新しい力を得ることこそが、本当の価値です。この口癖を持つ人は、どんな困難も前向きな学びに変えていけます。3.「笑い話のネタが増えた」失敗や恥ずかしい経験も、「将来の笑い話のタネ」だと考えれば気持ちは軽くなります。ユーモアは、どんな出来事も前向きに変換する魔法です。自分を笑える人は、人からも愛され、強く生きていけます。4.「気にしない、気にしない」人はつい周囲の目や評価を気にしてしまいますが、すべてを背負い込む必要はありません。気にしすぎないことは、自分を守る大切な術です。小さなことを流せる柔らかさが、ポジティブさを支えます。5. 「あととは良くなるだけ」物事がうまくいかない時ほど、「これ以上悪くならない、良くなるだけだ」と言い切ることが心を支えます。視点を変えれば、底を打った瞬間こそ希望の始まりなのです。6.「あの時よりマシかも」過去の辛い経験と比べて「今の方がまだマシだ」と思えたら、それもまた心を軽くしてくれます。視点を過去に移すことで、今の状況に感謝できる自分を育てられます。7.「許そうでも忘れない」嫌な出来事や裏切りをすぐに消すことはできません。だからこそ「許すけれど忘れない」と言葉にすれば、前に進みながらも学びを大切にできます。ポジティブさは「無理に忘れること」ではなく「しなやかに受け止めること」なのです。8. 「ご縁がなかっただけ」人間関係や仕事の機会を逃した時も「縁がなかった」と言える人は、未来の出会いに前向きでいられます。執着せず、縁を大切にする姿勢は、人生を豊かに広げてくれます。9.「開けない夜はない」長いトンネルのように感じる時期でも、必ず朝は訪れます。暗闇を恐れるよりも、その先にある光を信じることで、心は強く保たれます。この言葉は、多くの人を救う希望の象徴です。10.「雲の向こうはいつも青空」不安や問題があっても、その奥には必ず青空があります。一時的な雲にとらわれず、その向こうの澄んだ空を想像することが、心に余裕をもたらします。12.「悲しみの数だけ優しくなれる」悲しみや苦しみを経験した人ほど、人に優しくなれます。苦労は決して無駄ではなく、自分を磨く大切な糧なのです。悲しみを前向きな意味に変換する力が、ポジティブさの源泉となります。12.「頑張ったね、私」最後に、自分を褒めることを忘れないこと。誰かに認められなくても、自分が自分を労えば心は回復します。小さな達成を喜べる人は、日々の生活を幸せに感じられます。『ポジティブになれる口癖』は、単なる励ましの言葉ではなく、人生を前向きに歩むための「心の習慣」です。困難や失敗を恐れず、むしろそれを成長や笑い話に変える力が、ポジティブさの本質です。私たちも今日から、「なんとかなる」「開けない夜はない」といった言葉を口癖にしてみましょう。言葉の積み重ねが心をつくり、心が未来を形づくるのです。

2025年08月23日

コメント(0)

-

『心が強い人の口癖』から学ぶ生き方

私たちは日々の生活の中で、喜びだけでなく不安や失敗、挫折といった様々な出来事に直面します。その時に大きな支えとなるのは、周囲の人の励ましや環境だけではなく、自分自身が口にする「言葉」です。心が強い人は、特別な才能や能力があるわけではなく、むしろ普段から自分を前向きに保つ言葉を選んでいることが特徴です。「心が強い人の口癖」は、まさに逆境を力に変えるヒントが詰まっている12の言葉をご紹介します。1.不安なときは「きっと何とかなる!」不安は誰にでも訪れます。しかし、そのときに「無理だ」と言ってしまえば心はますます重くなります。逆に「きっと何とかなる!」と声に出すことで、不安を希望に変え、状況を打開する力が湧いてきます。未来を信じる一言が、心を強くする第一歩です。2.疲れたら「今日はよく頑張った!」多忙な日々の中で、つい「まだ足りない」と自分を追い込んでしまいがちです。心が強い人は、自分を認めて労うことを忘れません。「よく頑張った」と自分を褒める習慣が、心の回復力を高め、次の挑戦へのエネルギーとなります。3.失敗したら「また一つ成長できた!」失敗を「終わり」と捉えるのか「成長の機会」と捉えるのかで、人生は大きく変わります。心が強い人は、失敗を恐れず「これで学びが増えた」と考えます。この姿勢こそが、継続して挑戦し続けられる秘訣です。4.挑戦の前に「ワクワクしてきた!」挑戦には不安がつきものですが、同時に「新しい自分に出会える楽しみ」も含まれています。心が強い人は、未知への不安を「ワクワク」に変換します。言葉ひとつで、挑戦が恐怖から冒険へと変わるのです。5.ミスをしたとき「これで次はもっと上手くできる!」誰にでもミスはあります。重要なのは、その後に自分にかける言葉です。「もうダメだ」と思えば成長は止まりますが、「次はもっとできる」と思えば進化が始まります。心が強い人は、未来を前提にした言葉を選びます。6.迷ったとき「やれるだけやってみよう!」選択に迷うとき、正解を探しすぎて動けなくなることがあります。そんな時に心が強い人は「やってみよう」とまず行動を選びます。挑戦の先にしか答えはないと知っているからです。7.道に迷ったら「新しい発見がありそう!」予定通りにいかないことは人生に多々あります。しかし「想定外」をネガティブに捉えるのではなく、「そこに新しい可能性がある」と思うことが心をしなやかにします。8.うまくいかないとき「ここからが本番!」物事が停滞したときに「ダメだ」と思うか「本番はこれからだ」と思うかで未来は変わります。心が強い人は、逆境を舞台の幕開けと捉え、自分を鼓舞します。9.仕事が忙しいとき「私は必要とされている!」忙しさを「負担」とだけ感じると疲れますが、「自分を必要としてくれている人がいる」と考えることで、やりがいや誇りに変わります。言葉ひとつで、忙しさは感謝へと変換できるのです。10.ピンチになったら「面白くなってきた!」最大の逆境でさえ「面白くなってきた」と笑える人は、どんな状況でも乗り越えていけます。ピンチを楽しむ姿勢が、最強の強さを生み出します。心が強い人は、生まれつき強いわけではありません。むしろ、自分の弱さや不安を知っているからこそ、それを支える「言葉」を持っています。「きっと何とかなる」「今日は頑張った」「ここからが本番」など、そんな言葉が日々の習慣となることで、心は鍛えられていきます。私たちも、日々の小さな場面で自分に優しい言葉、未来を信じる言葉を選んでみましょう。その積み重ねが、逆境に強く、しなやかに生きる力を育ててくれるのです。

2025年08月22日

コメント(0)

-

『 寝る前に唱えると最強の口癖』が人生を変える

私たちの一日は、朝の始まりよりも夜の終わり方に大きく左右されるのかもしれません。眠りに入る前の心の状態は、翌日の気分や行動に直結します。だからこそ「寝る前にどんな言葉を自分にかけるか」はとても大切です。今回紹介する「寝る前に唱えると最強の口癖」は、心を整え、安心感を生み、明日への活力を与えてくれる魔法のような言葉たちを12個ご紹介します。1.「生きてることに感謝」一日の終わりに、ただ「生きている」という事実に感謝することは、心を落ち着かせ、幸福感を高めてくれます。大きな成果や特別な出来事がなくても、命あることそのものが尊いことに気づけるのです。2.「今日も最高の一日だった」どんな一日であれ、「最高だった」と言葉にすることで、心はポジティブに整います。小さな出来事にも意味を見出し、安らぎを感じながら眠りにつくことができます。3.「明日はもっと良くなる」未来への期待を口にすると、眠りの質も変わります。「明日は今日よりも必ず良い日になる」という前向きな暗示は、脳に安心と希望を与えます。4.「幸せはここにある」私たちは「まだ足りない」と思いがちですが、幸せはすでに目の前にあるものに宿っています。日々の小さな出来事に満足する心が、明日への活力になります。5.「私は私で大丈夫」他人と比べて自分を責める必要はありません。ありのままの自分を認めて「大丈夫」と伝えることで、ストレスや緊張が解きほぐされ、安心して眠りに入れます。6.「すべてうまくいく」心配ごとを抱えたまま眠ると、不安が翌日に持ち越されます。「すべてはうまくいく」と自分に暗示をかけることで、安心が広がり、問題に前向きに立ち向かえるようになります。7.「私は強くなっている」日々の困難や経験は、自分を確実に成長させています。たとえ失敗があっても、それは強さを増すための糧です。そう信じて言葉にすれば、眠りながらも心が育っていきます。8.「よくやった、自分!」一日を振り返り、自分を褒めることはとても大切です。他人の評価を待つのではなく、自分が自分を承認することで、自己肯定感が高まります。眠りにつく前の「よくやった」は、最高の自己メッセージです。9.「いい流れがきている」人生には波があります。停滞しているように感じても、「いい流れがきている」と言葉にすることで、潜在意識がチャンスを引き寄せます。希望を抱いて眠ることが、次の一歩につながります。10.「やれることはやった」悩みや不安を手放せないのは「まだやり残した」と感じるからです。「やれることはやった」と言い切ることで、一日の終わりをリセットできます。心が軽くなり、深い眠りを得られるのです。11.「すべてに意味がある」良いことも悪いことも、人生には無駄がありません。全てに意味があると考えることで、不安や後悔も学びや糧に変わります。眠る前にこの言葉を唱えれば、過去を受け入れ未来を信じる心が養われます。12.「おやすみ、自分ありがとう」最後に、自分に「ありがとう」と声をかけて一日を締めくくる。これは最高の自己肯定と自己愛の表現です。自分を大切にする習慣が、人生を豊かにしていきます。寝る前の言葉は、単なる自己暗示ではなく「心を整える儀式」です。「今日も最高だった」「明日はもっと良くなる」「おやすみ、ありがとう」など、これらの言葉を毎晩唱えることで、心は自然と前向きになり、困難を乗り越える強さを育んでいきます。大切なのは、自分に優しく、未来を信じる言葉を習慣にすること。眠りに入る前のたった一言が、あなたの人生を変えていくのです。ぜひお試し下さい!

2025年08月21日

コメント(0)

-

チームワークを本質的に理解するためには

夏の高校野球もいよいよ大詰め、明日の準決勝を前に、甲子園は大きな熱気に包まれています。今年も数々の名勝負がありましたが、中でも特に注目を集めたのは、準々決勝での横浜高校と県立岐阜商業の一戦です。優勝候補と呼ばれた横浜高校を相手に、岐阜商業は延長十一回の末に勝利を収めました。試合後、監督は「100回やって1回勝てるかどうかの、その1回の試合ができた」と語りました。これはまさに偽りのない本心でしょう。戦力差がある中で、どう戦うかを考え抜き、選手たちがチームとして一丸となって実践したからこそ掴んだ勝利だったのです。この試合を通して改めて考えさせられるのは「チームワークとは何か」ということです。多くの人が「仲が良いこと」「協力すること」といった表面的な意味で捉えがちですが、本質はもっと深いところにあります。チームワークとは、個々の力の総和を超える成果を生み出す力です。一人ひとりが役割を理解し、互いを補完し合い、勝利という共通の目的に向かって力を出し切るとき、そこに真のチームワークが生まれます。岐阜商業の選手たちは、自分たちの力量を過信することなく、むしろ「横浜の方が実力では上」という事実を受け入れていたはずです。その上で「どうすれば勝機をつかめるか」を考え、全員が一つの方向にエネルギーを注ぎました。ここにこそ、チームワークの核心があります。この姿勢は、経営にも通じます。企業経営においても、資金力・知名度・人材の質など、圧倒的に優位な大企業と比較すれば、中小企業は不利に立たされることが多いのは事実です。しかし、だからこそ「勝ち筋」を見つけ出すために、チーム一丸となって戦略を練り、役割分担を徹底し、全員で挑む必要があります。もし経営者が「大手には勝てない」と諦めてしまえば、チームの力はバラバラになります。しかし「勝つ確率は低くてもゼロではない。その一回を掴みに行こう」と強いメッセージを発すれば、社員は覚悟を持って挑戦できますし、この挑戦を支えるのがチームワークです。ビジネスの世界でも「弱者の戦略」は存在します。ランチェスター戦略のように、大手が苦手とする局面や市場の隙間を突く方法論がありますが、どんな戦略も「人」が実行しなければ意味を成しません。つまり、戦略を実行するチームのまとまりと、全員が持つ「自分の役割を果たす」という責任感が、勝敗を分けるのです。経営者がすべきことは、社員一人ひとりに「あなたの強みをこの局面でどう活かせるか」を伝え、チーム全体で共通のゴールを明確にすることです。県立岐阜商業の選手がそれぞれの持ち場で必死に役割を果たしたように、企業でも社員が全員で一点突破を目指すとき、奇跡のような成果を生み出すことができるのです。横浜高校を破った県立岐阜商業の勝利は、チームワークの本質を私たちに示してくれました。実力差を受け入れ、その上で勝つ方法を考え抜き、全員が同じ方向に力を注いだからこそ掴めた勝利です。経営においても同じで、大企業との力の差を嘆くのではなく、自分たちの強みを活かし、役割を明確にして、全員で共通の目標に向かって挑むとき、組織は力を発揮します。チームワークとは「仲が良い」ことではなく、共通の目的に向けて全員が役割を果たし、総和を超える力を生むことなのです。

2025年08月20日

コメント(0)

-

「動く」と「動かす」の違いが未来を変える!

私たちはよく「まずは動いてみよう」「行動することが大事だ」と言います。確かに行動しなければ何も始まりません。しかし一方で、ただ闇雲に動くだけでは思ったような成果に繋がらないことも多々あります。そこで重要になるのが「動く」ではなく「動かす」という視点です。これは単なる言葉遊びではなく、物事を前進させるための本質的な姿勢を示しています。「動く」とは、自分が手足を動かす行為そのものを指します。例えば「仕事を頑張る」「資料を作る」「人に会う」といった行動は、動いていることに含まれます。しかし、それが必ずしも成果や進展に結びつくとは限りません。一方、「動かす」とは、自分の行動を通じて周囲や物事そのものを前進させることです。資料を作るのであれば、それを見た人が納得して次の意思決定に移れる状態にする。人に会うのであれば、その後に新しい協力関係や取引が生まれるよう仕掛ける。つまり「結果が出るように設計された行動」こそが「動かす」ことなのです。物事を動かすためには、必要な視点は何でしょうか?まずは、ゴールの明確化することです。何を実現したいのかが明確でなければ、行動はただの自己満足で終わってしまうので、まず「どこに到達するか」をはっきり描くことが重要です。次に、相手や環境を意識することが大切で、自分だけで完結することはほとんどないので、相手の心を動かす、環境を変える、流れを作るといった「外部への影響」を意識して初めて物事は進んでいきます。そして最終的には仕組み化や習慣化が大切です。一度動かしただけでは続きませんから、仕組みを作り、習慣にすることで、動かす力が持続的に発揮されるのです。ただ頑張る人と成果を出す人には何かしらの違いがあると考えています。ビジネスでも日常生活でも、「とにかく頑張っているのに成果が出ない」という人は少なくありません。これは「動いている」けれど「動かしていない」典型例です。逆に、短い時間でも着実に成果を積み重ねる人は、「どうすれば相手が動くか」「どうすれば物事が進むか」を常に考えています。努力量よりも「仕掛け方」によって大きな差が生まれるのです。この考え方は仕事に限りません。人生そのものも「ただ動く」のではなく「動かす」ことが大切です。健康を守るために運動をするなら、ただ走るのではなく、自分の体調や生活習慣が改善されるように設計する。人間関係を築くなら、ただ会話するのではなく、信頼が深まるようなコミュニケーションを意識する。自分の人生のハンドルをしっかり握り、「進みたい方向に動かす」ことが、真の主体性なのだと思います。「動く」ことは出発点に過ぎません。本当に大切なのは「物事を動かす」ことです。成果を出す人、周囲に影響を与える人、夢を実現する人は例外なくこの姿勢を持っています。これからの行動を考えるとき、ただ「動いたか」ではなく「動かせたか」と問い直してみましょう。その一歩一歩が、確実に未来を形づくっていくはずです。

2025年08月19日

コメント(0)

-

強みを最大限に生かすということ

人には必ず強みがあります。これは仕事のスキルに限らず、性格や人間性、さらには外見や雰囲気といった目に見えにくい部分にまで及びます。例えば「仕事が速い」「記憶力が良い」「PCスキルが高い」といった実務面の強みもあれば、「粘り強い」「好奇心旺盛」「素直」といった性格面の強みもあります。さらには「笑顔が良い」「声が良い」「感じが良い」といった、人と接する中で自然に発揮される人間力そのものが強みになることもあります。重要なのは、自分のどの面に光が宿っているのかを自覚し、それを磨き、活かしていくことです。現代のビジネス環境は、多様性が重視される一方で、誰もが万能である必要はありません。むしろ、一つの強みを徹底的に磨き上げることで、その人だけの価値が際立ちます。組織や社会の中で大きな成果を生み出すのは、特定の分野で飛び抜けた力を持つ人です。強みを見つけたら、まずは「一点突破」、それが信頼を得るためのきっかけとなり、他の分野にも波及していきます。小さな一点が突破口となって、大きな成長を実現するのです。強みは必ずしも自分で気づけるものではなく、むしろ、周囲の人の言葉や評価を通して初めて自覚できる場合が多いのです。私自身、最近になって「声が良い」と言われる機会が増えました。それまで自分では特に意識していませんでしたが、人からの評価によって「これは自分の強みかもしれない」と気づくことができました。他者からの言葉は、自分の可能性を映し出す鏡です。素直に受け止めることで、新たな強みを発見できます。強みを自覚したら、それを実際に活用できる場をつくることが大切です。たとえば「声が良い」と言われるなら、人前で話す機会やオンライン発信、ナレーションやプレゼンの場面で存分に活かせます。「笑顔が良い」なら、接客や営業の第一印象を決定づける武器になります。「粘り強い」性格は、長期的なプロジェクトや困難な課題の解決において大きな力となります。強みを磨きながら、それを発揮できるフィールドに身を置くことで、より大きな成果に結びつきます。強みを生かすことは、単なる「得意なことをする」以上の意味を持ちます。それは自分の存在価値を社会に示すことであり、自己肯定感を高め、さらに新しい挑戦への意欲を生み出します。そして、その強みが人に喜ばれ、役立つとき、人は大きな充実感を得られます。強みを通じて他者に貢献できることこそが、人生を豊かにする原動力です。人には誰しも強みがあり、それを見つけて生かすことで道が開けます。自分で気づいた強みもあれば、他人から教えられて気づく強みもあります。大切なのは、その強みを一点突破の原動力にして、磨き続けることです。私自身も「声が良い」という他者からの言葉を受け止め、それを最大限に活かしていこうと決意しています。強みを知り、生かすことは、自己成長と他者貢献を同時に実現する最良の道だと感じています。

2025年08月18日

コメント(0)

-

感謝と再出発の決意

今年のお盆休みも今日で一区切りを迎えました。振り返れば、鳥取へのお墓参りから始まり、九州のパワースポット巡り、そして締めくくりは奈良・三輪山の麓に鎮まる大神神社と、その周辺にある桧原神社、神宝神社、成願稲荷神社、市杵島姫神社、狭井神社、久延彦神社への参拝、そして最後に施設に入っている母親のお見舞いに行き、心と体を大きく整えることができました。お盆の大切な行事といえば、やはりご先祖様への感謝を伝えるお墓参りです。鳥取では、いつも静かに見守ってくださるご先祖様に手を合わせ、日々無事に生きられていること、挑戦を続けられていることへの感謝を伝えました。掃き清められた墓地と、供えられた花やお菓子に、人々が大切にしてきた「つながり」の文化を改めて実感し、心が温かくなりました。続いて訪れたのは、熊本・宮崎・福岡へのパワースポット巡り。早朝に訪れた弊立神宮の荘厳な空気や、八大龍王水神社の清流の輝き、高千穂神社の神話の息吹など、いずれも言葉に尽くせないほどの力強さを感じました。自然と人が織りなす神域に立つことで、自分自身が「大きな流れの一部である」という実感が湧き、肩に乗っていた重荷が軽くなるような感覚を覚えました。そして今日の参拝の中心は、日本最古の神社とも伝えられる大神神社でした。三輪山そのものを御神体とする大いなる存在に対し、ただひたすらに頭を垂れると、自分の小ささと同時に「だからこそ与えられた使命を果たしたい」という強い思いがこみ上げてきました。さらに桧原神社、神宝神社、成願稲荷神社、市杵島姫神社、狭井神社、久延彦神社を一社ずつ参拝し、感謝と誓いを込めました。特に、狭井神社の御神水をいただいたときには、まるで心身が清められ、新しい挑戦に向かうエネルギーが体の中に満ちていくのを感じました。これらすべての参拝を通じて一貫していたのは「感謝」の気持ちです。ご先祖様への感謝、自然の恵みへの感謝、そして日々共に歩む仲間への感謝。感謝を積み重ねることで、迷いや不安が整理され、自然と前を向く力が湧き上がってきます。単なるリフレッシュではなく、「心の再起動」とも言える時間を過ごせたのは、まさにお盆という特別な期間だからこそでしょう。こうして充分にパワーをいただいた今、明日からはいよいよ今年の後半戦が始まります。大きな波も、小さな試練も待ち受けているでしょう。しかし、今日までの参拝で得た清々しさと強い心を胸に、全力で挑み、すべての経験を成長の糧にしていきたいと思います。「護られている」という安心感と「自分がやるべきことがある」という使命感、この二つを両輪にして、今年の後半も走り抜けていきます。

2025年08月17日

コメント(0)

-

事業展開に不可欠な「ロマンとそろばん」

事業を立ち上げ、軌道に乗せる過程において欠かせないものがあります。それが「ロマン」と「そろばん」の両立です。いくら夢や理想が大きくても、財務の裏付けがなければ持続できませんし、逆に数字ばかりを追いかけても人の心を動かすことはできません。このバランスをどう取るかが、経営者にとって最大の課題であり、成功の鍵となります。近代日本資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一は、その著書『論語と算盤』の中で、道徳(論語)と利益(算盤)の調和を説きました。彼の時代もまた、富を追い求めるあまり道徳を軽視する風潮があった一方で、理想論ばかりで経済的基盤を軽んじる人々も少なくありませんでした。 そこで渋沢栄一は、「道徳なき経済は罪悪であり、経済なき道徳は寝言である」と喝破し、両者の融合を社会に訴えたのです。ロマンとは、言い換えれば「夢」や「志」のことであり、新しい事業は、往々にして非常識に映るアイデアから生まれます。社員や顧客、投資家が共感するのは、経営者が描く未来像であり、その熱意です。ロマンは人を動かす力であり、組織にエネルギーを与え続ける源泉となります。ロマンなき事業は、ただの作業や取引に過ぎず、長期的な成長を生むことはできません。しかし、ロマンだけでは事業は続きません。資金繰り、利益率、キャッシュフローといった数字を軽視すれば、どれほど素晴らしいビジョンであっても、短期間で頓挫してしまいます。そろばんは、ロマンを現実のものにするための「骨格」です。夢を地に足のついた形で実行するには、財務的な裏付けが不可欠であり、収支のバランスを見極め、堅実な経営を行うことで、事業は安定し、次なる挑戦への基盤を築けます。事業を成功させるためには、ロマンとそろばんのどちらかを優先するのではなく、両者を有機的に結びつける必要があります。ロマンが大きければ大きいほど、そろばんでの裏付けが重要になり、また堅実な財務基盤があればこそ、より大胆なロマンを掲げることが可能になります。つまり両者は相反するものではなく、互いを高め合う存在なのです。渋沢栄一は、数多くの企業や社会事業を立ち上げ、日本の産業発展に大きな足跡を残しました。その根底には、論語と算盤の調和という信念があり、現代の経営者にとっても、この考え方は普遍的です。社会に貢献するロマンを掲げつつ、そろばんでその実現可能性を担保する、このバランス感覚こそ、事業を軌道に乗せ、持続的に成長させるための要諦だと言えるでしょう。事業の世界は夢と現実のせめぎ合いであり、ロマンがなければ挑戦の意味はなく、そろばんがなければ成果は続きません。渋沢栄一が説いた「論語と算盤」は、時代を超えて私たちに示唆を与え続けています。理想と利益、ロマンとそろばんを両立させる姿勢こそが、企業を強くし、社会を豊かにする道なのです。

2025年08月16日

コメント(0)

-

九州パワースポット巡り2日目〜エネルギー充填完了〜

九州パワースポット巡り二日目は、早朝の澄み切った空気の中からスタートしました。最初に向かったのは、熊本県山都町に鎮座する弊立神宮。ここは「日本最古の神社」とも称され、神代の時代から続く神々の息吹が今もなお残る聖地です。鳥居をくぐった瞬間、外界の時間が止まり、まるで別世界に足を踏み入れたような感覚に包まれます。本宮の背面には、天之御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神という国産み三神の陵があり、その場に立つだけで全身が熱を帯びるような凄まじいエネルギーを感じました。朝日と神木から生まれる光のカーテンに包まれて、その清々しさと荘厳さは、まさに言葉を超えた体験でした。次に訪れたのは八大之宮、そして水の神を祀る八大龍王水神社。境内に流れる水音と澄んだ空気が心身を洗い清めてくれます。続く瀬織津姫神社は、伊勢神宮の大祓祝詞にも登場する女神を祀る神社。古来より“呼ばれた者しか辿り着けない”と言われるだけあり、辿り着くまでの道のりは神秘に満ちていました。日本史ではあまり語られない存在ですが、そのエネルギーは強烈で、参拝を終えた時には全身から力が抜けるほどでした。さらに高千穂神社では、古事記の神話の舞台として知られる高千穂の地ならではの悠久の気配を味わい、高良大社では筑後一円を見渡せる景観とともに、土地を守る神の大らかな力を感じました。旅の締めくくりとして太宰府天満宮を参拝し、学問の神様・菅原道真公に感謝と祈りを捧げました。グルメも旅の大きな楽しみの一つ。この日は昼食に熊本の馬刺しの名店「天国」を訪れ、口の中でとろける極上の馬刺しと馬ヒレステーキを堪能しました。夕方には福岡で大人気の「フルフル博多」で名物・明太フランスをいただき、その香ばしさと明太子の濃厚な旨味に思わず笑みがこぼれました。唯一心残りは、予定に入れていた「ひらおの天ぷら」が時間の関係で叶わなかったこと。それでも、この二日間は隙間なく充実した時間となりました。早朝から夕方まで走り抜けた二日間。あまりのパワーの強さに、終わった後は心地よい疲労感が押し寄せましたが、それ以上に得られたのは大きなエネルギーと深い充足感。神々の気配に包まれたこの旅は、まさに魂を磨き、未来への一歩を後押ししてくれるかけがえのない時間となりました。

2025年08月15日

コメント(0)

-

福岡の神域をめぐる一日

今日は福岡で、心身を浄め、力をいただくパワースポット巡りをしてきました。訪れたのは、筥崎宮、宗像大社、そして宮地嶽神社。どこも福岡を代表する神社ですが、それぞれに異なる空気感と魅力があり、一日で三者三様の神域を味わうことができました。最初に参拝したのは勝運と厄除けの大社「筥崎宮」。大鳥居をくぐると、一直線に伸びる参道の先に堂々たる楼門が迎えてくれます。「敵国降伏」の文字が掲げられたこの楼門は、鎌倉時代、元寇の襲来を退けた歴史を物語るもの。海を望む立地からも、海上の守護と国難除けのご利益が感じられます。境内には博多湾からの潮風が漂い、まるで海の神々が近くで見守っているような静けさと力強さを併せ持っていました。スポーツや仕事で勝負に挑む人、厄を祓いたい人にとって、この場所は特別なエネルギーを授けてくれるはずです。ソフトバンクホークスも参拝に訪れているようで、『世界一』の願掛けがされていました。次に訪れたのが、世界遺産にも登録されている「宗像大社」。ここは日本神話に登場する宗像三女神を祀り、古代から海の安全を守ってきた神社です。辺津宮、中津宮、沖津宮の三宮から成り、今日は本土にある辺津宮を参拝しました。特筆すべきは、その奥にある「高宮祭場」。玉砂利を敷き詰めた静謐な空間に、木々がやわらかく陽を遮り、鳥の声と風の音だけが響く。そこは本殿以上に神々の息吹を感じる場所でした。社殿を持たず、自然そのものを神とする古代祭祀の形がそのまま残っているこの場に立つと、時間の感覚が溶け、千年以上前の祈りと自分が重なるような不思議な感覚を覚えます。観光地的な華やかさはなく、ただ純粋に「祈り」のためだけに存在する空間で、その厳かさは、訪れた人の心を静め、内側から力を湧き上がらせてくれます。宗像大社に来たなら、この祭祀場は絶対に立ち寄るべき場所です。凄まじいパワーを感じることが出来ます。最後に向かったのは、光の道と開運の社、「宮地嶽神社」。ここは日本一の大しめ縄と、参道の先に海へまっすぐ伸びる「光の道」で有名です。2月と10月、夕日が一直線に参道と海を照らす光景は息をのむ美しさで、全国から人が集まります。境内は開運・商売繁盛のご利益で知られ、華やかさと活気に満ちています。参拝後は展望台から博多湾を一望でき、今日歩いてきた道のりや訪れた神社の記憶が鮮やかによみがえりました。今日巡った三社は、どれも福岡を代表する神域ですが、その性格は大きく異なります。筥崎宮は勝負運と国難除けの力強さ、宗像大社は古代の祈りと自然の神秘、宮地嶽神社は開運と未来への道筋。特に宗像大社の高宮祭場は、言葉を超えた「神域そのもの」であり、心の深い部分に静かな炎を灯してくれました。パワースポット巡りは観光以上の体験であり、自分自身の軸を整える時間でもあります。福岡を訪れるなら、この三社を巡る旅は、きっと忘れられない一日になるはずです。明日は福岡で残る二つのパワースポットである太宰府天満宮と高良大社、そして宮﨑の高千穂神社、八大龍王水神社、瀬織津姫神社、さらに熊本の幣立神宮を参拝する予定です。沢山のパワーを充電したいと思います。

2025年08月14日

コメント(0)

-

お盆にご先祖様への感謝を伝える日本の心

毎月一度の鳥取へのお墓参りに行って来ました。今月はその日程がちょうどお盆と重なりました。墓地に着くと、いつもより華やかで、心温まる光景が広がっていました。周囲のお墓はどれもきれいに掃き清められ、色とりどりの花が活けられ、線香の香りが静かに漂っています。中にはお菓子や果物が供えられている墓もあり、それぞれの家族がご先祖様を想う気持ちが伝わってきます。お盆は、日本人にとって特別な意味を持つ行事で、先祖の霊がこの世に帰ってくるとされ、家族や親族が集まり、その霊を迎え、感謝を捧げる期間です。地域や家庭によってしきたりは異なりますが、共通しているのは「ご先祖様への感謝」と「家族の絆を確かめる時間」ということです。お墓を掃除する行為は、単なる清掃ではありません。草を抜き、落ち葉を拾い、墓石を磨くその時間は、無言のうちにご先祖様と対話するようなもので、石に触れる手の感触、花を活ける瞬間、線香の煙が空へと昇っていく様子など、そのすべてが「ありがとう」のメッセージになります。また、お菓子や果物を供えるのも、日本らしい優しい風習で、これは単なる供物ではなく、「あなたが好きだったものを持ってきましたよ」という心のやり取りであり、たとえ会話はできなくても、その人を想い出し、笑顔で手を合わせることで、時間や世代を超えたつながりを感じることができます。私の体感として、ご先祖様との会話だけでなく、自分自身との会話を深まることで、心が整う時間にもなります。お盆の期間は、普段は遠く離れて暮らす家族も集まり、食卓を囲み、昔話や思い出を語り合うことで、ご先祖様が残してくれた「家族の物語」を次世代へ受け渡す大切な機会となります。この時間があるからこそ、私たちは自分のルーツを知り、今を生きる意味を深く感じることが出来るのです。現代は、忙しさや距離の問題で、お墓参りやお盆の習慣が薄れつつありますが、こうして実際に足を運び、掃除をし、手を合わせることでしか得られない心の充足感があります。SNSや電話では伝えきれない「敬う心」が、そこには確かに存在しています。お盆は単なる年中行事ではなく、日本人の心に深く根ざした「感謝の文化」の象徴です。ご先祖様がいて、今の自分がある。その当たり前の事実を改めて感じ、日々を大切に生きる決意を新たにする、そんな尊い時間を、これからも大切にしていきたいと思います。

2025年08月13日

コメント(0)

-

日本に訪れる『勝てる席』

『世界秩序が変わるとき ―新自由主義からのゲームチェンジ』(齋藤ジン著)という本を読みました。そこにはかなり説得力のある近未来の日本が予測されていました。今、私たちはまさに“大きな転換点”に立っています。齋藤ジン氏の著書『世界秩序が変わるとき』では、世界を支えてきた「新自由主義」が崩壊し、新しいルールと勢力図が形成されつつあることが説かれています。齋藤ジン氏は、日本のバブル期に大手都市銀行に入行。その仕組みに疑問を抱き、1993年に単身で渡米 。米ジョンズ・ホプキンス大学高等国際問題研究大学院(SAIS)にて、国際経済学と東アジア研究を学び、修士号を取得 。アメリカの投資コンサルタント会社であるG7グループにてバイス・プレジデントとして活躍後、2007年に「オブザーバトリー・グループ(Observatory Group)」を共同設立 。ヘッジファンドや世界の機関投資家に対し、各国政府の経済政策分析を軸とするコンサルティングを提供しており、顧客にはジョージ・ソロス氏など世界的投資家も名を連ねています。特筆すべき実績として、2012年秋、ソロス氏が齋藤氏の助言により約10億ドル(日本円にして数千億円)の利益を上げたという伝説的な逸話があります。トランプ政権の財務長官となったスコット・ベッセント氏とも長年の顧客・友人関係にあるなど、政治・金融界に広いネットワークを持っておられ、 「金融の黒子」として世界の潮流を読み解いてきた実績とともに、社会変革期に「勝ち組」に浮上するための戦略を描く稀有な知見を持つ識者です。ここから内容をご紹介します。「ゲームチェンジ」の時代、その中心には日本が“勝てる席”をつかむ可能性が描かれているのです。1990年代以降、世界を一方向に導いてきた新自由主義は、市場の自由と小さな政府を重視する経済思想として機能していました。しかし現在、その枠組みは音を立てて崩れ始めています。特に中国はその恩恵を受けて急成長したものの、今やアメリカとの衝突が不可避の「新冷戦」「デカップリング(分断)」という流れとして不可逆的に進行中です。齋藤氏は、日本が再び“勝てる席”に座らされる局面が来ていると語ります。それは、アメリカにとって中国封じ込めのために「強い日本」が不可欠になるからこそです。具体的には、日本の政財官による統治構造が「武器」になりうるとともに、労働生産性の低さは、逆に伸びしろとして再評価されているのです。さらに、雇用調整も対立を生まず柔軟に進められる環境もプラス材料になります。本書では、失われた30年の背景を冷静に分析しつつ、日本がこれから迎える復活のシナリオを描いています。特に第3章では、日本が高度成長期に得たゲームのルールを失い、「雇用を守る社会的選択」が過去の足かせとなっていたことを指摘しています。そして第6章では、「市場メカニズムは敵ではなく味方になる」と語り、新秩序に対応する具体的な備え、個人と国家の戦略が求められていることを明示しています。これは楽観的な未来を描く一冊ではなく、「相対的な勝者と敗者が生まれる環境の中で、日本がチャンスをつかむべき時だ」という現実的な提言です。『世界秩序が変わるとき』は、新しい世界秩序の到来が日本にとって歴史的な転機になる可能性を力強く伝えています。既存の秩序崩壊は不安を伴いますが、その「真空」に入ることで、日本は再び“勝てる席”に座れる立ち位置を得られるのです。今はただ変化を待つのではなく、戦略的に備える時で、個人として、組織として、国として、日本が未来を自ら描くための大切な指針になりうる書籍です。

2025年08月12日

コメント(0)

-

2025年の「破壊」と「再生」のサイクルの途中経過

2025年は干支で言えば「乙巳(きのと・み)」の年。古来より、この年は「破壊と再生」のエネルギーが強く働くと言われてきました。“壊す”という言葉にはネガティブな響きがありますが、それは同時に、新しい芽が生まれるための土壌をつくる行為でもあります。今年の世界や日本の動きを見ていると、その言葉の意味が実感を伴って迫ってきます。まず、世界情勢においては、アメリカをはじめとする大国が転換期に立たされています。政治的対立や経済の再編、価値観の分断が加速し、これまでの「常識」や「安定構造」が崩れ始めています。表面的には混乱に見えますが、その奥には新しい国際秩序や協調の形を模索する動きが芽生えています。まさに“破壊”の中から次の“再生”のシナリオが準備されているのです。日本国内でも、その流れは例外ではありません。自民党を含めた既成政党の影響力低下は、戦後政治の構造そのものに揺らぎをもたらしています。長年の支配的な政治スタイルが崩れ、新しいリーダー像や政党の枠組みが模索される段階に入っています。この変化は、不安定さを伴いながらも、国民が政治に対して新しい期待や役割を見出すきっかけになるかもしれません。そして、私たちが関わる広告・マーケティング業界も、まさに破壊と再生の渦中にあります。これまで当たり前だったマスメディア中心の広告構造は、SNS・生成AI・ライブコマースなどの新しい波に押され、大きく姿を変えつつあります。消費者は“広告”を受け取るだけの存在から、コンテンツを共創し、ブランドの価値を育てる主体へと変化しています。この転換は、古いモデルを手放せない企業にとっては“破壊”に感じられるかもしれませんが、時代に乗れる企業にとっては無限の“再生”のチャンスです。「破壊」と「再生」は、決して対立する概念ではありません。それは一つの循環であり、破壊がなければ再生は訪れません。自然界を見ても、古い森が倒木や火災で姿を変え、その栄養が新しい芽を育てるように、人間社会や経済も同じサイクルをたどります。大切なのは、この循環を恐れるのではなく、次の再生の芽をどう育てるかという視点を持つことです。2025年の年度末に向けて、私たちも何を手放し、何を守り、何を新しく生み出すのか。広告業界で言えば、旧来の枠組みに固執するのではなく、顧客や生活者と価値を共創する柔軟さを持つこと。社会全体で言えば、対立や分断ではなく、多様性と共存を前提とした再生の道筋を描くこと。そして個人としては、自らの価値観や働き方を見直し、次の時代に必要とされる存在へと生まれ変わること。2025年の「乙巳」という年は、私たち一人ひとりに試練を与えると同時に、再生の機会も与えてくれています。古い殻を破る勇気さえあれば、その先にはこれまで見えなかった景色が広がっているはずです。破壊の波に怯えるのではなく、その波に乗って再生の物語を自ら描いていきたい!、そう強く感じる中間地点のお盆休みです。

2025年08月11日

コメント(0)

-

未来のために、空っぽの時間を創る

人間には、どうしても「チャージの時間」が必要です。どれだけエネルギッシュに働く人でも、走り続けてばかりでは、必ずガス欠になります。今日は久しぶりに、意識してゆったりと過ごしました。眠くなったら寝る。起きたら、溜まっていた録画映像をのんびり観る。時計を気にせず、予定も入れず、ただ流れる時間に身を委ねました。面白いのは、こういう時ほど「何もしないようでいて、何かが動いている」ということ。頭は空っぽのようで、実はアンテナだけは高く張り巡らされていて、ニュースや映像のワンシーン、ふとした言葉から、新しいアイデアが次々と湧いてきます。力を抜くと、むしろ発想のスイッチが入る瞬間があるのかも知れません。私たちは日々、仕事や人間関係、タスクに追われながら生きています。すると、意識は常に「目の前のこと」に集中し、視野が狭くなりがちです。もちろん集中は大切ですが、過ぎれば余白がなくなり、創造性や判断力まで鈍ってしまいます。だからこそ、意識的に「何もしない時間」を作ることは、仕事のパフォーマンスを上げるための戦略でもあるのです。スポーツ選手はトレーニングと同じくらい、休養を大事にします。筋肉が成長するのは、実は休んでいる間なのです。人間の脳も同じで、情報を整理し、新しい結びつきを生み出すのは、集中している時より、ぼんやりしている時の方が多いと言われています。「何もしない時間」が、思考を深め、次の一歩を軽やかにしてくれるのです。また、休息は感情のリセットにもなり、忙しい日々の中では、小さなストレスや違和感が少しずつ積み重なっていきますが、それを放置すると、知らぬ間に心が硬くなり、柔軟な対応力が失われてしまいます。しかし、ゆったりと過ごす時間を持つことで、心の硬さがほぐれ、物事を柔らかく受け止められるようになります。私の場合、こういう「ゆるみの時間」を過ごすと、なぜか未来に向けた構想や新しい取り組みのヒントが浮かびます。それは机に向かって「考えよう」と必死になっても出てこなかったもので、きっと休息は単なる停止ではなく、「心と脳の再起動」なのではないかと感じます。再起動後のほうが、動作は軽く、感度は高くなる感じもあります。だからこそ、自分のスケジュールの中に、堂々と休息時間を組み込みたいと思います。それは怠けではなく、未来への投資です。何もしないようでいて、実はたくさんのことをしている、休息とは、そんな不思議で尊い時間なのです。

2025年08月10日

コメント(0)

-

お盆ラッシュを甘く見ていました

今日、東京出張から大阪に戻る予定だったのですが、お盆の人の流れを完全に見誤っていました。新幹線の切符を取ろうとしたら、自由席はそもそも設定がなく、全席指定。そして、その全席指定が夜の遅い時間まで満席という事態。普段の感覚で「なんとかなるだろう」と思っていた自分を心の中で苦笑いするしかありませんでした。そこで急遽、飛行機に切り替えることにして、運よく空席を見つけることができ、なんとか夜のアポイントに間に合う形で大阪に戻ることができました。予定通りに事が進むことが当たり前ではないと、改めて実感する一日でした。今回、改めて感じたのは「お盆ラッシュ」の様変わりです。これまでも帰省ラッシュはありましたが、今年はそこに外国人旅行者の存在感が加わっています。駅も空港も、日本各地を楽しみに来ている観光客でいっぱい。スーツケースを引く人、地図アプリを見ながら歩く人、そして笑顔で写真を撮り合う姿、まるで大型テーマパークのような活気です。そして今年は、今日から9連休という企業も多いそうで、そのタイミングが人の流れを一層加速させています。私自身、その情報を軽く見ていたことを反省、やはりスケジュール管理は、移動や混雑の要素も含めて考えないといけません。特にこの時期の移動は、「混雑を前提」に計画することが必須だと痛感しました。とはいえ、経営者的な視点で見れば、人がこれだけ移動し、観光や帰省でお金を使うことは大きな経済効果を生み出します。宿泊、飲食、交通、お土産など、あらゆる産業に波及効果がありますし、その動きがまた地域経済を潤します。「人が動く」ということは、それだけで経済の血流が一気に巡ることを意味します。私自身も、この機会をただの混雑や不便として捉えるのではなく、ポジティブな兆しとして見たいと思っています。コロナ禍で失われた活気が、少しずつ、確実に戻ってきていますし、そんな現場感覚を肌で感じられたことは、ある意味で今回の「想定外」のお土産でした。これから9連休に入る方も多いと思います。この期間は家族と過ごす人もいれば、旅に出る人、趣味に没頭する人、ひたすら休息を取る人もいるでしょう。それぞれが自分にとって意味のある時間を過ごすことができれば、きっとそれが心の栄養になり、また次の挑戦へのエネルギーになるはずです。私も限られた時間ですが、このお盆期間を有意義に過ごしたいと思います。混雑も渋滞も、捉え方ひとつで「不便」から「活気」や「学び」へと意味が変わります。そんな気持ちの切り替えをしながら、この時期ならではの空気を楽しみたいと思います。

2025年08月09日

コメント(0)

-

幸せになるための「心に在り方」

弘法大師・空海が残した言葉に、こんな一節があります。物の興廃(こうはい)は必ず人による。人の昇沈(しょうちん)は定めて道にあり。大海は衆流(しゅる)によってもって深きことを致し、蘇迷(そめい)は積塵(せきじん)をもって高きことを成す。一見すると古典的で難解に感じますが、これは人生や組織の成否、そして人の幸せに直結する深い真理を説いたものです。「物の興廃は必ず人による」会社でも家庭でも、出来事の盛衰は“人”によって決まります。環境や運のせいにしたくなる時もありますが、最終的には関わる人の意志・能力・姿勢が、結果を大きく左右します。幸せな人生を歩むためにも、自分の心の在り方を常に整えることが欠かせません。 周囲を変えるより、自分を磨くほうが早く確実。空海は千年以上前から「すべての始まりは人の心にある」と伝えていたのです。「人の昇沈は定めて道にあり」ここでいう“道”とは、職業や進路だけでなく、人として歩むべき正しい道=徳や信念を意味します。出世や成功も、逆境や失敗も、すべてその人が選んだ“道”の結果であり、偶然ではありません。もし今が沈んでいる時期だとしても、正しい道を歩み続ければ、必ず昇る時が来ます。逆に、一時的に昇っても道を外れれば、やがて沈む。これは人生を通して繰り返される自然の摂理です。「大海は衆流によって深くなる」広大な海は、一つの川ではなく、無数の川の水が流れ込むことで深さを増します。これは、人もまた多くの人との出会い・経験・学びを取り入れることで、器が大きくなることを意味します。幸せに生きるためには、自分の世界に閉じこもらず、さまざまな人や価値観を受け入れる柔らかさが必要です。違う考え方や文化との出会いは、時に自分を揺さぶりますが、その揺れこそが心を深め、豊かにしてくれます。「蘇迷は積塵によって高くなる」“蘇迷”は、古代にあった高い山の名前とされます。その高さは、一粒一粒の塵が積み重なって成し遂げられる。これは、小さな努力の積み重ねがやがて大きな成果を生むことの比喩です。人生の幸せも、派手な出来事ではなく、毎日の小さな積み重ねによって築かれます。挨拶、感謝、学び、誠実な行動など、こうした小さな一歩が、自分の人生を高みに導いていくのです。この四つの教えをまとめると、幸せに生きるための条件が浮かび上がります。1.心を整える(物事の成否は心の在り方で決まる)2.正しい道を歩む(徳や信念に沿って行動する)3.多くを受け入れる(人・経験・価値観の多様性を糧にする)4.小さな努力を積む(日々の積み重ねが人生を形づくる)この中で特に大切なのは、どの項目も「今日からすぐに実践できる」ということです。大きな環境の変化や特別な才能は必要ありません、必要なのは、毎日の選択を少しずつ変える覚悟だけです。空海の時代から千年以上が経ちましたが、人が幸せを求める本質は変わっていません。物事の盛衰も、人の浮き沈みも、心と道、そして日々の積み重ねで決まるという真理は、今も私たちの人生にそのまま当てはまります。もし今、迷いや不安を感じているなら、この空海の言葉を胸に刻んでみてください。それはきっと、心を整え、未来を照らす羅針盤になるはずです。

2025年08月08日

コメント(0)

-

「価値観経営」の力──“HAPPY”を生み出す原点に立ち返る

時代がどれほど変わろうとも、経営の本質は変わりません。それは、「人を幸せにする」ことであり、そして、その幸せは“利他”の精神からしか生まれないと、私は確信しています。だからこそ、私たちは“価値観”を最も大切にしています。「人に喜んでもらいたい」という純粋な想い、それがある人でなければ、どれだけ能力が高くても、どれだけ経歴が素晴らしくても、私たちの仲間にはなり得ません。私たちアサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社には、経営理念として「ハッピートライアングル」という言葉が掲げています。社員の成長・お客様感動・会社の信頼と利益の三方が、三位一体で幸せになるというのが理想で、どこか一つでも欠けていては、真の意味での繁栄はないと考えています。これは“利他”の精神そのものだと思うのです。さらに、私たちのミッションには「HAPPY∞HAPPY」という言葉を掲げており、「一つの幸せが、また別の幸せを呼ぶ」、そんな連鎖を生み出す仕事がしたい、そのために、目の前の人に全力で喜んでもらう、それが、世界中に幸せの循環をつくる一歩になると信じて、日々の業務に取り組んでいます。また、行動指針として掲げている「チャンス&トライアル」という価値観、これは単なる挑戦のスローガンではありません。“人に喜んでもらうために、恐れずに新しいことにチャレンジしよう”という意志の表れです。つまり、経営理念・ミッション・行動指針、すべての根底にあるのは、「利他の精神」なのです。言い換えれば、“自分の存在が誰かの役に立っている”という実感こそが、人を最も幸せにするのだと、私たちは考えています。だからこそ、採用においても、評価においても、私たちは「価値観が合うかどうか」を最重要視しています。スキルや経験は後からいくらでも伸ばすことができる。しかし、価値観だけは“土壌”のようなものであり、それが違えば、いくら良い種を蒔いても実は育たないのです。そして、経営においても「数字」や「効率」だけに囚われるのではなく、常に「この判断は“ハッピートライアングル”につながるのか?」という問いを投げかけています。利益の最大化よりも、“喜びの最大化”を優先する。それが、私たちの価値観経営です。今の時代、企業は単なる営利組織ではなく、「社会に何をもたらす存在なのか」が強く問われています。だからこそ、ブレない軸を持ち、価値観で選ばれ、価値観でつながる組織をつくることが、これからの時代の企業の生命線になると、私は思うのです。私たちは、これからも“利他”という価値観をベースに、関わるすべての人にHAPPYを届け続けていきます。

2025年08月07日

コメント(0)

-

社員の成長 × 生産性向上 × 生成AI

これからの時代、企業の成長を加速させるカギは「社員の成長」にあります。これはどんなに時代が変わっても不変の真理です。しかし、その成長の方法は、時代と共に変化していきます。今、私たちの目の前には生成AIという、まさに革命的なツールが登場し、活用の可能性が一気に広がっています。生成AIとは、ChatGPTに代表されるような文章生成・画像生成・要約・翻訳などを自動で行うAI技術のことです。これまで経験や時間をかけて行っていた業務が、AIの力によって一瞬で終わるようになってきています。たとえば、企画書やメール文案のたたき台づくり、議事録の自動要約、社内マニュアルの整備、SNS投稿のネタ出しや文章化など、日々の業務で時間がかかるタスクをAIがアシストしてくれるようになっています。これは単なる「効率化」の話ではありません。空いた時間をどう使うか、そこにこそ、社員の「真の成長」へのヒントがあります。本来、社員一人ひとりがもっとも力を発揮すべきは「創造力」や「判断力」、「共感力」といった、人間にしかできない領域になります。しかし、現実には煩雑な作業や情報処理に追われ、本来伸ばすべき能力に時間を使えていないケースが少なくありません。ここに生成AIの価値があると思いますが、社員の仕事から“単純作業”を解放することで、「考える時間」「学ぶ時間」「人と対話する時間」が生まれます。この時間こそが、社員の成長に不可欠な「余白」なのです。また、生成AIは単なる作業代行ツールではなく、社員がアイデアを整理する「壁打ち相手」にもなるし、わからないことをすぐに聞ける「デジタル先輩」にもなります。つまり、社員が自ら学び、創造し、成長する「学習促進装置」としても大きな力を発揮するのです。もちろん、AIが全てを解決するわけではないですし、使い方を誤れば、依存や思考停止を生むリスクもあります。しかし、それはAIに限った話ではなく、自動車だって、正しく使えば便利で安全な乗り物ですが、使い方を間違えれば危険にもなるのと同じです。大切なのは、「社員がAIを使いこなす力」を身につけることであり、会社として「生成AIを前向きに活用する文化」を育てることなのです。導入の是非を議論する時代は終わり、これからは「どう活用するか」が問われます。生成AIは、単なる業務効率化のツールではなく、「社員が輝くステージ」を整えるためのパートナーであり、社員の成長と生産性の向上、その両方を同時に叶えることができる、まさに“未来の相棒”なのです。変化を恐れず、まずは一歩踏み出してみる、AIと共に働くことで、人間らしい創造的な仕事が広がり、社員一人ひとりの可能性が大きく開花していきます。私たちには、その未来を選ぶ力があるのです。

2025年08月06日

コメント(0)

-

「日本のアニメは深い」、世界を魅了する本質とは?

先々週の中国出張では、街全体がアニメの聖地と化し、若者たちが誇らしげに日本アニメのキャラクターに扮している光景を目の当たりにしました。そして、日曜日に名古屋で開催された「世界コスプレサミット」では、41の国・地域の代表たちが、わずか2分間に情熱と愛を注ぎ込んだ演舞を披露した姿にも、日本のアニメへの「圧倒的な愛」がありました。そして今日、あるブラジル出身の方とお会いした際、またもや日本のアニメの凄まじい人気ぶりを実感する機会がありました。その方はこう語ってくれました。「日本のアニメは、深いんです。」一瞬で胸を打たれる言葉でした。私たち日本人は、子どもの頃から当たり前のようにアニメに親しんできました。ドラえもん、セーラームーン、ナルト、ワンピース、鬼滅の刃などなど数え切れないほどの名作が世代を超えて愛されてきました。しかし今、改めて「なぜ日本のアニメがここまで世界中の人を惹きつけるのか?」を考えたとき、ブラジルの方が言った「深さ」というキーワードが、核心を突いているように思えます。アニメというと、「子ども向けの娯楽」と思われがちです。ですが、日本のアニメはそこに留まりません。・複雑な人間関係・葛藤や成長のドラマ・命の尊さや友情の重み・時には哲学的な問いかけすら含んでいるこれらが巧みに描かれているからこそ、大人も涙を流し、人生のヒントを得ることが出来るのです。たとえば、『鬼滅の刃』には「家族愛」「生死の狭間の葛藤」「人は何のために生きるのか」という深いテーマが流れています。『進撃の巨人』では「自由とは何か」「国家と個人の在り方」など、社会的なテーマを真正面から描いています。こうした“エンタメを超えた深さ”が、言語や文化を越えて、心の奥深くに届くからこそ、世界中の老若男女が日本のアニメに惹かれるのです。また、登場人物たちが「自分自身と向き合う姿勢」にも共感が集まっているのだと思います。悩み、傷つき、それでも前を向いて進む姿。その“普遍的な人間ドラマ”こそが、アニメという表現を通じて、世界中の人々の心に火を灯しているのでしょう。私たちは、今や世界中からリスペクトされている“文化の担い手”なのだという誇りと責任を、改めて感じました。そして、この素晴らしい文化が世界に届けているものは、単なるコンテンツではなく、「人間の心の深さ」そのものなのだと。ブラジル、中国、名古屋、場所は違えど、共通しているのは「アニメを通じた感動とつながり」です。これからの時代、この“深さ”こそが、日本の最大の武器になるのかも知れません。

2025年08月05日

コメント(0)

-

「変わる勇気」と「変えない覚悟」

時代の変化に対応し、常に柔軟に変化していく!、この姿勢は、今を生き抜く企業にとって不可欠です。特に近年のように、テクノロジーの進化や価値観の多様化が一層加速する中では、過去の成功体験にしがみつくことは、むしろ危険ですらあります。「変わらなければ生き残れない」、この言葉はあまりに有名ですが、実はもう一つの側面があると私は考えています。それは、「変えてはいけないものを見失えば、すべてを失う」ということです。企業にとっての“核”とは何か。それは、創業時から大切にしてきた理念や価値観であり、これまで支えてくれたお客様との信頼関係であり、地に足のついた本業の強みです。時代に応じて手法やサービスは変わっても、土台となる「想い」や「姿勢」までも変えてしまったら、企業としての存在意義が揺らぎます。変わることにばかり意識が向かい、自社のアイデンティティを見失ってしまえば、それは本末転倒です。だからこそ必要なのは、「変わる勇気」と「変えない覚悟」の両立であり、本業という土台をしっかりと持ちながら、その上に新たな挑戦を積み重ねていくことが、今の時代に求められる企業の在り方なのだと考えています。例えば、老舗の和菓子屋が、伝統の製法はそのままにSNSでのプロモーションや海外展開に乗り出すような姿勢。あるいは、製造業が現場力を活かしながら、DX(デジタル変革)によって業務効率や顧客対応力を高めていくような事例。これらはまさに、軸をぶらさずに変化を取り込む好例だと思います。新しいチャレンジにはリスクもあります。 しかし、守りに入るだけでは、ゆるやかな衰退の道をたどるだけです。逆に、やみくもに新規事業に走り、気がつけば“何屋なのか分からない”状態になってしまえば、それもまた危ういと感じます。企業の進化とは、「やりたいこと」ではなく「やるべきこと」を正しく見極め、「できること」と組み合わせて形にしていくこと。それは、まさに経営の舵取りの核心です。私たちは、変わらない土台(本業・理念)を大切にしながらも、常に未来に目を向け、挑戦を恐れない。そんなバランス感覚を持った企業でありたいと思います。変わるべきところは変える。変えてはいけないところは守り抜く。この絶妙なバランスを保つことこそが、企業の永続的な成長への鍵であると、私は信じています。

2025年08月04日

コメント(0)

-

世界から熱狂的に愛される日本カルチャーの無限の可能性

本日、名古屋で開催された「世界コスプレサミット(World Cosplay Summit)」に、初めて参加してきました。毎年8月に開催されているこのイベントには、なんと世界41の国・地域から代表コスプレイヤーたちが集結し、世界一を目指して約2分間のステージパフォーマンスを披露します。その一つひとつの演舞は、まさに魂の込もった芸術でした。衣装や演出、小道具に至るまでの緻密なこだわり、原作の世界観を忠実に再現するその姿に、ただただ感動させられました。ゲスト審査員として参加されていた尾上菊五郎さんが、「これはまさに歌舞伎のようだ。作品への愛が溢れている」とコメントされたのですが、その言葉がまさにすべてを物語っていました。あらためて、日本のアニメやゲームというコンテンツが、国境を超えて人々の心を動かし、人生に彩りを与えているのだと実感しました。それは単なる趣味の領域にとどまらず、文化であり、アートであり、そして人生の一部になっているのです。先週、上海へ出張した際も、同じような感覚を覚えました。現地の「アニメ聖地」と呼ばれるエリアでは、日本のキャラクターグッズを求めて多くの若者が集まり、コスプレイヤーたちが熱気あふれる空間を創り上げていました。名探偵コナンやジョジョの奇妙な冒険、文豪ストレイドッグスなど、現地の若者にとって日本のアニメは「文化」そのものであり、リアルな“憧れの世界”として根付いているのです。こうした体験を通じて、私は今、日本のソフトパワーの凄さと、そこに眠る“未開拓の可能性”に胸を高鳴らせています。日本人の多くは、その価値にあまりに慣れすぎていて、世界からどれだけ深く愛されているかを実感できていないかもしれません。けれど、今こそ私たちは、自国の文化資産にもっと誇りを持ち、世界に向けて発信する挑戦をしていくべき時です。我々が立ち上げる新たなIPコンテンツ事業も、まさにこの世界的な日本カルチャーの波に乗り、「作品への愛」を大切にしながら、新しい価値を創り出していくことを目指しています。日本のアニメ・ゲーム・コスプレという“情熱”に満ちた文化が、世界の人々の心をつなぎ、国境や言語を超えた感動を生む。その素晴らしい力の一助となれるよう、私たちも挑戦を続けていきたいと思います。今日のこの経験は、私の中にある日本への誇りと、未来への使命感を、さらに強くしてくれました。

2025年08月03日

コメント(0)

-

成長の壁を越えるための資金調達のバリエーション

企業が順調に事業を進め、成長フェーズに差し掛かった時、必ずと言っていいほど訪れる壁があります。それが「資金の壁」です。スタートアップや中小企業であっても、「今の事業を拡大したい」「新しい分野にチャレンジしたい」「優秀な人材を採用したい」と考えた時、自己資金だけで賄えることには限界があります。そこで必要になるのが、“資金調達”というステージです。ただし、「お金を集める」と一口に言っても、その方法は一つではありません。むしろ企業のフェーズや価値観、目指すビジョンによって、選ぶべき資金調達の手段は大きく変わってきます。今回は、そのバリエーションについて考えてみました。1. エクイティ(出資)による資金調達まず代表的なのが、株式を引き渡す代わりに資金を受け取る「出資」という方法です。いわゆるエクイティファイナンスと呼ばれるもので、ベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル投資家から資金提供を受けるのが一般的です。この方法のメリットは、借金ではないため返済義務がないこと。資金を得ると同時に、経営のアドバイザーや人脈支援なども受けられる場合があります。一方で、株式を渡すために、経営への影響力を持たれるリスクや、将来的なEXIT(上場・M\&A)へのプレッシャーが生まれることも忘れてはいけません。2. デットファイナンス(借入)による調達銀行融資や公的制度融資などを活用して、借入によって資金を調達する方法です。日本の中小企業では、この方法が最も一般的かもしれません。借入の場合は、会社の株式を渡す必要がないため、経営権は保たれます。反面、毎月の返済義務が発生するため、キャッシュフローの管理能力が必要です。また、創業融資や信用保証付き融資、地方自治体による制度融資など、公的支援制度を上手に活用することで、低金利かつ無担保で借りられるケースもあります。3. スポンサー・業務提携による調達近年増えているのが、「資金」+「事業連携」を兼ねたスポンサー型の調達です。たとえば大手企業や業界プレイヤーが、有望なスタートアップに対して出資しつつ、販路・技術・顧客基盤を提供するという形です。これにより、資金だけでなく“成長のための土台”を一気に得ることができ、第二創業的なブレイクスルーを果たす企業もあります。ただし、この場合はパートナー企業との戦略的相性が重要で、目的がブレてしまうと組織のアイデンティティを見失うリスクもあります。4. クラウドファンディング・コミュニティ型資金調達商品開発や社会的な意義のあるプロジェクトなどの場合、クラウドファンディングを通じて一般の個人から資金を集める方法も有効です。ここでは「共感」が最大の武器となります。事業の理念や目的に人々が共感し、支援という形でお金が集まるのです。資金と同時にファンを獲得できるのも大きな魅力です。5. 補助金・助成金という“返済不要”の選択肢国や自治体が提供する補助金や助成金も、重要な資金調達手段です。採択には事業計画や条件が求められますが、返済義務がないのが最大のメリットです。ただし、タイミングや制度変更があるため、常に情報収集が欠かせません。どの資金調達方法が正解ということはありません。大切なのは、会社の「今」と「これから」に合った調達方法を選ぶことであり、そして何より、資金を“手段”と捉え、何のために必要なのかを明確にすることです。お金は、ゴールではなくスタートライン。その資金をどう使い、どんな未来を描くのか。企業の真価が問われるのは、実は「調達した後」なのかも知れません。

2025年08月02日

コメント(0)

-

「朔日参り」という、私にとっての良き習慣

8月に入りました。今月も、無事に伏見稲荷大社への朔日(ついたち)参りを果たすことができました。これで、おかげさまで約2年半、毎月欠かさず、朝6時から伏見の地に足を運び、神前で手を合わせてきたことになります。月が変わるたびに、この“節目の時間”が持てることに、改めて感謝の念が湧いてきます。朔日参りは、単に神社を訪れるという行為ではありません。そこには、月の始まりを新たな気持ちで迎え、自分自身を“リセット”し、“整える”ための時間があります。過ぎた月への感謝と、これから迎える新たな月への誓いを立てる。そうすることで、目に見えないけれど確かに存在する“心の柱”が、また一本強くなるような気がするのです。けれど、この毎月の参拝が「当たり前」かと問われれば、決してそうではありません。会社の業績が安定していること、社員や仲間の支えがあること、スケジュールが調整できること、そして何より、自分の健康が守られていること。このどれか一つでも欠けていたら、2年半もの間、毎月の参拝を継続することはできなかったでしょう。特に経営を担う立場としては、予定外の出来事や突発的な問題も数多くあります。それでもこの2年半、朔日に参拝できたことは、まわりのすべての“おかげさま”があってこそなのです。思えば、神前で手を合わせる時間は、ほんの数分。しかし、その数分の中に、何百時間分もの「振り返り」と「未来への覚悟」が凝縮されています。毎月参拝するたびに、自分の“今”の状態を見つめ直すことができます。心は整っているか、感謝を忘れていないか、謙虚さを持ち続けているか、会社は、社員は、お客様は、良い方向に向かっているか、経営者として、人として、少しでも成長できているか。神様に問いかけるようでいて、実は自分自身に問いかけている、そんな時間です。伏見稲荷大社は商売繁盛の神様として有名ですが、私にとっては「原点を思い出させてくれる場所」でもあります。なぜこの道を選んだのか。なぜ会社を興したのか。どんな志を持って今を生きているのか、そんな原点に毎月立ち返れるからこそ、迷わず進むことができるのです。これからも、変わらずこの朔日参りを続けていきます。何があっても、どれだけ忙しくても、この時間だけは絶対に守る、その覚悟が、私の人生の“軸”になっていると感じています。ご先祖様へ、社員たちへ、仲間たちへ、そして支えてくださるすべての存在へ、感謝の気持ちを胸に、また来月、変わらぬ祈りを捧げたいと思います。

2025年08月01日

コメント(0)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- 避難所

- 【大人気】「エアーソファー」 で、…

- (2025-10-30 22:24:38)

-

-

-

- 株主優待コレクション

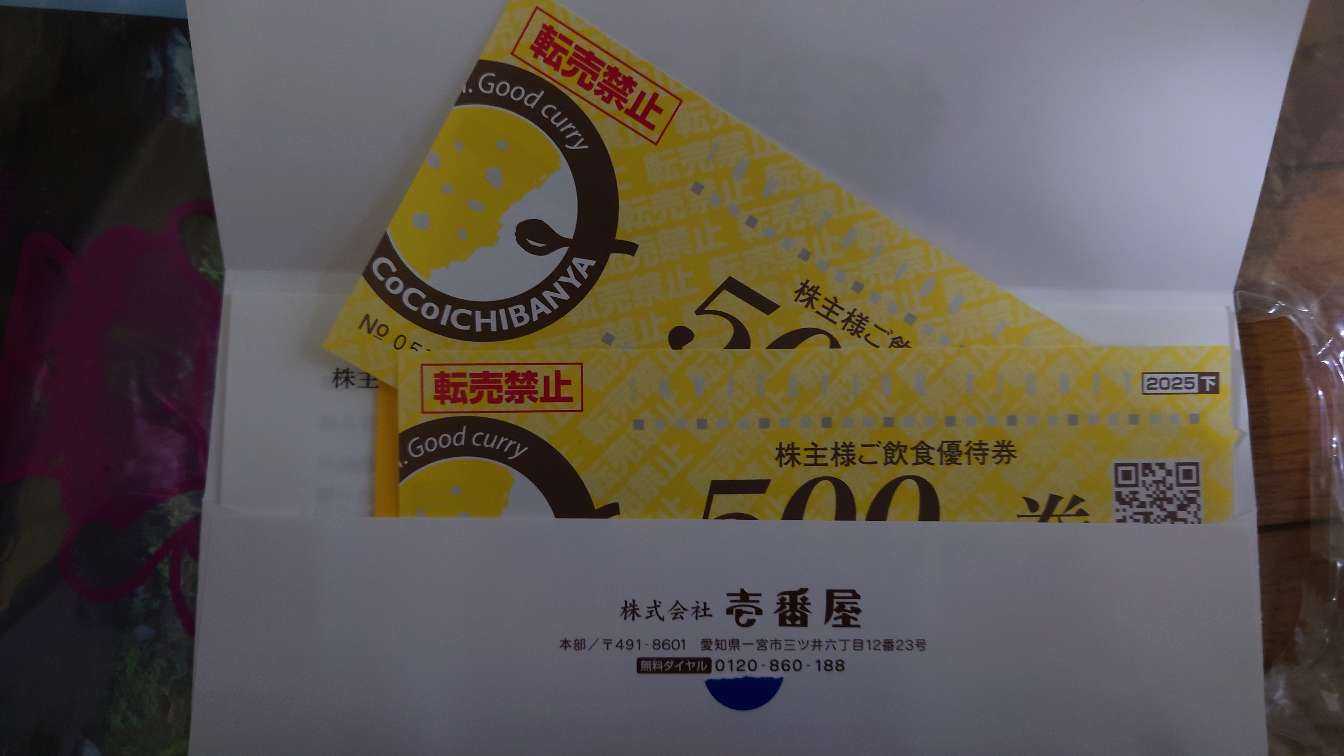

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-