全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

小幡藩

こんにちはブラじゅんこです今回のアップは群馬県にあった小幡藩どこに行こうかと色々と調べていたらたまたま出てきた小幡藩歩いてみるととってもゆったりした素敵な街でしたちなみに歩いたのは去年の冬さ・・・寒かった・・・まず向かったのは歴史民俗資料館小幡については情報が少なかったのでここでいろいろと教えてもらいながら展示もじっくりと拝見しましたいつも思うんだけど色々質問すると皆さん、本当に親切に教えてくれてありがたいここ小幡はもともと小幡氏によって支配されていたそうで小幡氏は武田信玄に従っていて武田氏滅亡後は北条氏に北条氏滅亡後は奥平信昌(家康長女の亀ちゃんのお婿さんですね)が藩主になってその後元和元年に(ってことは大阪の陣のあとかな)織田信雄が藩主となってその後代々織田家が続き途中、また奥平松平氏へと藩主が変わりそのまま幕末までいったみたいへ~~信雄くんもここにいたんだ~~って思ったけど実際はいなかったのかな?さてこの資料館の前の十字路が大手門があった場所になってます織田氏3代目の信昌が小幡陣屋を建てて福島から移ってきたそうでその時の大手門がこの場所に置かれたそうこの赤丸のところですねぇ陣屋、広いな柱の台が残ってましたここから西へとテコテコ歩いていきますと・・・武家屋敷や楽山園という庭園がある一体への入り口にたどり着きます歩いてすぐでしたよここから中小路というひろ~~い道が続いていますこんな感じでカックンと曲がってるんですねそのまま道が残ってましたこんな感じでまっすぐな道が伸びてましてこの突き当たりで左へと直角に曲がってます広いよね~~~この左側に武家屋敷や大奥の庭などが残ってるんですこちらは高橋家勘定奉行の邸宅だそうでしかも現在もこちらに住んでいらっしゃるとかお邪魔にならないように静かにお邪魔しました左心字池や月見灯篭などが現存しています建物は歴史を感じますがこのアンテナを見るとああ、ほんとに住んでるんだって思えますねぇ解放されているとはいえなんだか申し訳なくなっちゃってそそくさと失礼しましたその並びにはなんと大奥がありました大奥っていうとお城の奥地にあるイメージだけどここは陣屋の外になったのかな?ここには奥方や腰元が住んでいたそうですよ立派なお庭が残ってましたここはペリーが来航したときに江戸城の大奥の女官たちを疎開させたそうなんですよ「松平家大奥」って書いてあったので親藩だからこそなんでしょうねその前には喰い違い郭があります今も残っている郭このカックンカックンっと曲がっている道を見るとテンションがあがってしまうでも残念ながら中を歩くことができませんでした古地図を見ても現在地とぴったり一致してますね~あ~、このカクカクを歩きたかった・・・ここをカクっと右に曲がってまっすぐ伸びる道を歩きまして突き当たりにあるのが・・・・楽山園織田信雄くんの息子である信良くんが作ってくれた見事な庭園が残っております入場券を買ってこの門を入ると・・・おおおお~~~~石垣の向こうにきれいな土塁が見える~~~わぁ、きれいに整備されてますねテンションあがっちゃったけどあまりの寒さに建物内に一時避難展示には楽山園の模型もありましたこれはわかりやすいこんな感じだったんですねなかなかに優雅な建物そしてこの建物内に分かりやすい藩主の表がありました初代藩主は家康の長女、亀ちゃんの旦那様だったんですねぇってことは亀ちゃんもここにいたのかなぁ🐢さあまずはお庭へと向かいますこの門をくぐると・・・わ~~~~お~~~~なんて素敵な庭園この美しい空間にしばし放心状態になったあとは・・・池の奥にある東屋へ向かいますうお~~~~なんて素敵な景色しばし景色に見とれたあとは池のまわりとグルっと散歩しますこちら側からの景色もいいですねぇこんなかわいい石畳を進むと池の南側にも別の小さな庭園がありましたおお、こちらの庭園も素敵なんて思っていたらこのお池の前にお茶がいただける建物がありましたあまりの寒さに建物内に避難しつつおいしいお抹茶をいただきましたしかも景色も最高お庭を満喫したところで建物跡へと移動御殿の部屋割りが再現されてますおお~、立派ですねぇきれいだったろうなぁ土塁も石垣も堀もと~ってもきれい楽山園を満喫したので川沿いを歩いて大手門前まで戻り武家屋敷とは逆方面へと散策開始この通りには雄川堰という用水路(かな?)が通っています水はきれいだし水の流れる音がさわやかだし寒かったけど癒されながら散歩しましたこの堰には堰の両側の家を行き来できるように12の橋がかかっていたり水辺に降りる階段があったりして生活に密着してるんだなぁここにかかる橋の中でも葬礼橋という橋があって東側の家で不幸があった場合この橋を通って通りへど出ていたそうで葬礼橋は八幡様を挟んで両脇に2つあったそうですこの石はその葬礼橋として架けられてた石なのかな昭和の写真を見ると本当に生活に密着してますねあ~、なんか懐かしい光景・・・この通りには蚕糸を営んでいた家が並んでいますお蚕さんを養蚕する独特な家が並んでますねこの屋根の下の小窓が独特ですよね上の階で養蚕するので風通しのために小窓があるそうです立派な家だなぁしばらく歩くと八幡様に到着しましたこの参道をまっすぐ山へと進むと麓にお社がありましたさて、ここから車移動をしまして現存している武家屋敷へ向かいます松浦氏屋敷この屋敷の松浦氏ですが中老である4代の元寛が賜ったそうこの屋敷はなんと昭和53年まで実際に住宅として使われていたそうなんですえ~~、すごいなうお~~、きれいだし立派これは復元された新しいおうちですね畳も全面に敷かれて懐かしい間取りあ~~~落ち着くお庭もきれいに整備されてます池の向こうには熊倉山を借景として奥行を感じられるようになってますいいね~~~~松浦家の前にある矢羽橋は「破魔矢」の意味があるそうで鬼門の位置にあるそうそこに用水路の分水路がありますおお~~、分かれてる町中に張り巡らされてる用水路ですが織田時代に作られたのかな?その用水路が今も使われてるなんてすごいですよね最後に向かったのは織田家7代のお墓すごい存在感車で向かっている途中からドド~~ンと見えて「どわっ!」っとびっくりした私ですゆっくりと一人一人のお墓にお参りしましたが1つずつアップするとなが~~~くなりそうなのでこれはまた別にアップしようかな寒い時期に行った小幡藩ですが空気がピーーンとしていて景色もきれいに見えましたそして整備された建物やゆったりとした街並みに歩いていても癒されましたいい街だったなぁではまた次のブラじゅんこで

2024.09.29

コメント(0)

-

伊豆 ~頼朝挙兵の地~

こんにちはブラじゅんこです伊豆・韮山で北条義時、北条時政たちの拠点を歩いてきましたが今回は源頼朝流刑の地であり挙兵の地でもある場所を歩いていこうと思います前回の北条氏拠点地の散歩でも言った光照寺こちらが頼朝の館があったのではないと言われているそうもうね北条氏館からすぐですよ、すぐ歩いていて「こんなに近かったんだ~」っとびっくりしましたゆったりとした空間で「ああ、頼朝が住んでいそう」って思っちゃった今とは、かなり景色が違うと思うけど・・・そして光照寺から歩いてすぐの場所に願成就院がありますがそのすぐ脇に守山八幡宮がありますここは、なんと頼朝が挙兵した神社なのです挙兵の碑もありました・・・ここで挙兵したのか感慨深い新田義貞挙兵の生田神社でも思ったのですが挙兵の地に立つとその時の兵たちの息づかいが聞こえてきそう頼朝はここから鎌倉幕府設立までの道を歩み始めたんですね背後にある守山の上の方にお宮がありましたが・・・この日は登らずあとで地元の方に聞いたのですがこの階段の途中になにかあるらしいなんだったっけ(覚えてない)鳥居越しに見るこれから向かう山木の館方面向かいに見える山のあたりに攻め込む山木の館がありましたいや、ちかっここから東へと向かい韮山駅を通過しますと。。。ジャジャ~~~ン頼朝が流されてきたとされる蛭ヶ島にたつ頼朝と政子の像富士山を眺めていますここから見ると宝永火口がきれいに見えるなここにある御茶屋さんで遅い昼食をとったのですがここで知り合った地元の方に色々と教えてもらいまして山木の館跡に向かいましたたくさんお話してゆっくりしちゃったありがとうございました頼朝の最初のターゲットとなった山木兼隆は平家の直轄地だった伊豆の目代で山木地区に館があったと言われていますそこにあるのが・・・兼隆の菩提寺である香山寺ここに兼隆の供養塔がありましたきれいだな~っと思ったら平成2年に建てられたそう新しいんだ境内にこんな立派な石垣があったんだけどこれはいつのものだろうなにか跡がないか、ウロウロしちゃいました今回北条氏の拠点である韮山を歩きましたが頼朝がここに流されてきたことで挙兵の地ともなりここから鎌倉幕府への道が始まったんですよね実際歩いてみるとどこもとても近くてこんな距離感で戦ったりして歴史が動いたのかっとびっくりしましたこのあと石橋山の戦いで負けて安房へと落ち延びますがその時に三浦の本拠地である衣笠城が落とされるんですね色々とつながってきて興味深い伊藤祐親や大庭景親たちの拠点地にも行ってみたいなぁではではまた次のブラじゅんこで

2024.08.15

コメント(0)

-

伊豆・北条郷 ~北条氏の拠点~

こんにちはブラじゅんこです北条義時の江間を散歩したあとは狩野川を越えて北条氏の拠点である北条郷へと向かいますこの狩野川の脇にある守山の周辺に北条氏の拠点がありますまず向かったのは。。。北条氏屋敷跡今はただの広場みたいになってますが昔はここに時政パパや政子たちが住んでいたんですかねぇいや、広いな整備されている道を進んでいくと当時を偲ばせるような掲示がありましたこんな風に建物が建っていたんですね北条氏邸には円成寺が建てられたそうですが鎌倉幕府が滅んだあと北条氏の女性たちが韮山に戻ってきてこの屋敷跡に円成寺を建てたそう最後の得宗・高時のお母さんである円成尼が北条氏の菩提を弔っていたんですね鎌倉以前の様子と幕府滅亡後の様子を想像すると。。悲喜こもごもですね。。。ここから北へと向かって守山をぐるっと回ろうと歩き始めると。。。堀越公方の屋敷跡がありましたこれまた広場しかないけど堀越公方といえば室町時代の話になりますが8代将軍足利義政のころの関東も乱れに乱れておりましてそんな関東を直接管理しようと鎌倉公方として兄の足利政知が派遣されてくるんですが鎌倉まで入ることができず伊豆の韮山に居を備えたそうそれがここだといわれていますへ~~~そうなんですねぇ。。いわゆる堀越公方ですいろいろと跡があるらしいのですが捜してみたけど分からなかったその向かいくらいの山のふもとに政子の産湯の井戸がありました今は飲めないそうですが昔は(昔っていつだろう)妊婦さんはこの水を飲んで安産を祈願していたらしいです守山の北側にいくつかお寺があるのですがまずは一番北側にある成福寺へこのお寺は元寇の時の執権、北条時宗の子・正宗が再建したそうここには正宗、その父・時宗、その母覚山尼の供養塔もありました左から時宗、覚山尼、正宗お母さんが真ん中なんだまた北条氏の歴代のお墓もお墓なのかな、供養塔なのかな成福寺を失礼するときに門の石柱の裏を見たら。。。子孫の方かなこの成福寺へ向かう道は旧下田街道で、今は「頼朝政子の語らいの路」となっておりまして堀越公方御所跡や政子の井戸の通りは「北条の里さんぽ路」というらしいですその語らいの路を進むと現れるのが・・光照寺ここは頼朝の館があったところじゃないかと言われているそうでそうしたら政子がいたであろう北条氏邸までめちゃめちゃ近いな徒歩10分くらい?もうちょっとかな?すぐ近くには願成就院跡「跡」となってますが・・・こちらにございます多分、今よりも敷地が広かったでしょうからその広かった部分が「跡」なのかな?パパ時政が頼朝の奥州征伐戦勝を祈願して建立したそう奥州藤原氏の毛越寺を模して極楽浄土を再現したお寺だったそういやぁ、きれいだったろうなぁ大きな池もあったそうですよたくさんの国宝があるそうでこの日は見ることができなかったのですが写真をじっくりと見てきましたすごい運慶ばっかり・・・そしてここには時政パパのお墓があります時政パパ立派なお墓で大切にされてるんだろうなぁそういえばこのお寺には「足利茶々丸のお墓」もありました茶々丸といえば・・・堀越公方の息子で腹違いの弟を殺害して後継になったのですが最後は伊勢宗瑞によって自刃してしまうという・・なかなかにハードな人生です残念ながらお墓は見ることができませんでしたここからさらに旧下田街道を南下します真光寺こちらのお寺は開祖が武田信光鎌倉殿には武田信義が出てきましたね(八嶋さんが演じてらした)その息子にあたります信光が2代将軍頼家の病状伺いに修善寺に行ってその帰り、この場所で頼家が亡くなったのを知り守山の麓に庵を結んで出家頼家の菩提を弔ったそう武田という名前からもわかるようにあの武田信玄の祖先になりますねこちらにはその信光のお墓がありました信玄まで続くのかぁすごいなぁここからさらに南下すると・・・八重さんをお祀りする御堂がある真珠院にたどり着きますこちらの入り口近くに八重さんの御堂がありました八重さんは頼朝との間に千鶴丸を設けますが敵である八重さんの父、伊藤祐親によって殺され八重さん自身も幽閉されましたがそこを抜けだして頼朝のもとへと駆けつけるのですがすでに北条政子と結ばれていたのでそのまま真珠ヶ淵への身を投げたといわれています鎌倉殿では義時と結ばれて泰時の母となっていましたが最後はやはり川でなくなってしまいましたよね・・・その場面は悲しかったなぁ・・・この御堂には小さなハシゴがたくさん奉納されてますはしごがあったら八重さんを助けられたのにという地元の方々の思いからこのはしごを奉納して願い事をお願いするそうですさてこれで守山一周きれいな富士山を見ながら出発点の北条邸へと戻りましたこの守山の周りで北条氏は生活をしていたんですねぇそして頼朝もこのあたりにいたわけで・・・次回は頼朝にまつわる場所を歩いていきますよそれでは次のブラじゅんこで

2024.08.15

コメント(0)

-

伊豆・江間 ~北条義時~

こんにちはブラじゅんこです前回、三浦氏の拠点をアップしたので鎌倉つながりでまだアップしていなかった北条義時の地「江間」をアップしたいと思います。かなり前になりますが写真見るとコート着てます北条義時といえば鎌倉殿の13人の主役・小四郎くんでございます小四郎は江間小四郎義時と名乗っていたように「江間」の地を拠点としていたそうです江間はどこかといいますと・・・伊豆韮山の西側になりますこのあたりって北条氏が拠点にしていたのもそうですし頼朝が流されていた場所もこのあたり後北条氏である伊勢新九郎(北条早雲)の城・韮山城があったり韮山反射炉もあったりと見どころ盛沢山な街まずやってきたのは・・小四郎の居館跡今は公園になってますここは江間村の尋常小学校も建っていたんですねぇそうそう義時と姫の前(鎌倉殿だとひなちゃんですね)の碑がありましたよ解説版によるとこの居館でひなちゃんと過ごしていたこともあったらしく江間の地に1人目の奥さんである八重姫の御堂があり3人目の奥さんである伊賀の方(のえちゃん)のお墓があるのでこれで3人そろった・・っということみたいですさてここから江間の街をブラブラとしていきますそうしたらバス停に「江間」の文字を発見こういう文字を見るとテンションあがりますね~~そのバス停の前に郷社がありました⛩豆塚神社昔は北条郷と江間郷は1つの郷だったそうですがその後狩野川が間を流れるようになったのでそれぞれに総鎮守を置いたそうそしてその神社を今の場所に義時が移したそうでそれがこの豆塚神社なんですね豆塚ってかわいい名前だなてくてく歩いて向かったのはこちら北条寺まんまの名前ですが義時が創建したそうです解説板によると義時の嫡子安千代が大蛇によってなくなってしまったためここを墓所として七堂伽藍を建立したそう・・ん?でも安千代くんのお墓は分からなかったなここには義時と伊賀の方のお墓がありますお、ちゃんと矢印があってわかりやすいこの階段を登りますよ向かって右が義時、左が伊賀の方のお墓義時は急死しているのですが毒殺説もありましてしかも伊賀の方による毒殺説もあるんですよね鎌倉殿ではのえちゃんが毒をもってましたねそんな2人が並んでいるという。。。実際のところはどうだったのか。今や真相は闇の中ですねこの小高い場所は小四郎山って言われているらしい景色がいいです江間は小さな街だけどゆったりしていて歩いていてもなんだか気持ちがほっこりする町でしたなんか懐かしい街並みでしたこんな長閑な街で鎌倉幕府へとつながる出来事がたくさん起こっていたんですねこのあと北条郷へと向かい北条氏ゆかりの場所を歩いたのですが・・・そちらは次のブラじゅんこで

2024.08.09

コメント(0)

-

衣笠 ~三浦氏の本拠地~

こんにちはブラじゅんこです前回の「衣笠城」のつづき今回は城を降りて街中へと繰り出します衣笠の街には三浦氏にまつわる場所がたくさんあるので1つずつ巡っていきますね最初にやってきたのは。。。満昌寺このお寺は三浦義明を弔うために源頼朝が建てたといわれていますなんと!頼朝お手植えといわれるつつじがありましたお花が咲いてるときに来てみたいなそしてこの奥に大介義明の廟所がありますなんか立派そしてまたもやこの階段・・・いや、がんばりますよ登りきると宝物殿が現れましたどうやらこの裏にお墓があるみたいなので回り込んで行ってみますこちらが大介義明のお墓街を歩いているととにかくこの「大介義明」がとても大切にされているんだなぁと実感するんですがこのお墓もそうですよねぇとても立派なお墓でした次に目的地まで少々迷いつつ向かいます細道が多くて若干迷ったそしてたどり着いたのが。。近殿(ちかた)神社御祭神はなんと!三浦義村ですよえ、あの義村?(いや、13人の鎌倉殿を引きずりすぎ。。。)義村がなぜ御祭神になったのかは定かではありませんがなかなかに立派な神社でしたその近くには薬王寺の跡があります薬王寺はいまは廃寺で残ってませんが和田義盛が父・善宗、叔父・義澄を弔うために創建したといわれているそう和田小太郎くん。。。あのキャラ好きだったなぁ(いや、だから鎌倉殿引きずりすぎって)真ん中が義村パパ・義澄のお墓塀に囲まれてきれいにされてますねぇこのあたりは細い道なのでしっかりと道を確認してくださいねさてその細い道を抜けて大通りに出る手前に駒繋石がありますこの石は薬王寺にお参りにくる武将たちがこの石に馬をつないだことから名付けられたそうここから大通りを歩きつつ腹切松公園へ向かいますいや、腹切松公園って子どもたちの待ち合わせ場所とかになったら「今日は腹切で遊ぼうぜ」みたいなことになるのかデデ~~ンいや、インパクトあるなで、なぜこんな名前かといいますと・・衣笠城が攻め込まれた時一人城に残っていた大介義明が城外へ出て清雲寺で先祖の墓に別れを告げて敵陣に突入し大矢部の傘松の下で切腹したっと言われていてその松があるからなんです今あるこの松は2代目初代の松は幹もすごく太くで立派だったそうですよ次はその清雲寺へと向かったのですが入り口が分からずにグルっと敷地回りを回ってしまった・・・無事に入り口を発見しましたこちらには三浦氏三代のお墓がありますこのご本堂の裏にお墓があるので回り込んで向かいます真ん中にあるのが2代目為嗣このお墓はもともとこの場所にあったそうそして両脇にあるのが初代・為通、3代・義継この2人のお墓は廃寺となった円通寺から移されたそうでどちらがどちらかは分からないそうですちなみに義村は6代目になるんですね衣笠の街を歩いていると三浦の家紋をたくさん見かけました三浦氏がこの地にしっかりと根付いていたんでしょうねでは、また次のブラじゅんこで

2024.08.05

コメント(0)

-

衣笠城 ~三浦氏の本拠地~

こんにちはブラじゅんこです今回は鎌倉殿の13人でもお馴染み三浦一族の本拠地である衣笠城に行ってきました🏯衣笠は三浦半島の葉山と横須賀のちょうど真ん中にあります三浦一族はこの地にある衣笠山を拠点としていたんですねぇ城跡は衣笠インターのすぐ近くにありますこの辺りは高低差がすごくて崖がたくさんあるんですが衣笠城も急な高台にあるんですねということで城の入り口である追手口あたりに来ると急な崖が現れますおお。。。この上にあるわけですよねそしてこの崖に埋もれるように。。。追手口の碑がありましたではでは、ここから本丸目指して進んでいこうと思いますうお~~~、すごい角度頑張ってえっちらおっちら上がっていきますかなり登ってきたな~っとふと横を見ると堀・・・なのかな?堀跡らしき場所がありました近づいて凝視していると隣にすごい岩があることを発見岩の上に祠も建っているのでなにかあるのだろうとは思ったのですがどなたかの敷地内だったので確認できずずっと「なんだったのかなぁ」と思っていたのですが帰り道で碑を発見旗立岩でした戦の時にはここに旗を立てていたんでしょうねさらに進んでいくと・・・奈良時代に全国行脚をしていた行基がここに金剛蔵王権現と行基手彫りの不動明王を祭りその別当として建てられたのが「大善寺」そのときお祓いに使う水に困った行基が杖で岩を打つと清水が湧いたそうその場所がこの写真のコンクリートの枠あたりだったそうで「不動井戸」と言われているそうですその大善寺がこちらいや~、すごい階段じゃない?ここまでもすごい坂道だったのに・・・ここには横須賀市の重要文化財があるんです見ることができなかったので解説をじっくりと読むさあ、いよいよ登城しますよこの本堂の裏にお城へと続く階段がありますうお、またなかなかの階段ですが頑張ります階段を登ったところにお城の碑が建ってましたさらに進むと・・・開けた場所に出ましてそこに碑が建っていますよ~~く見てみると「蔵王権現社」って書いてありますねここに蔵王権現の社がたっていたんですね・・・あとかたもないけどこの社があったあたりはなだらかな坂になっていて両脇はすごい崖になってますよく攻めてきたな・・・さらに奥をみると御霊社って書いてあるなこれは元々建っていたのか跡から建てられたのか不明さらに奥は開けてるおおっ!このあたりに本丸があったのかな平らにならされてますよこの広場(?)の奥にお城の碑がありましたそして衣笠合戦で命を落とした三浦大介義明の記念碑もこの碑の後ろ側に物見岩がありましたよ眺めてみた今は木があるので見えないけど当時はかなりよく見渡せただろうなぁこちらが物見岩の全景三浦氏の居城だった衣笠城源頼朝が挙兵した時三浦氏も駆けつけようとしたけど大雨で頼朝軍と合流できず戻ってきとところを畠山重忠たちに攻め込まれて落城その時に大介義明だけが残りあとは城から逃したといわれています衣笠城は遺構はほとんどないのですが急な坂道や崖岩などを見ていると当時の様子を想像することができておもしろかったですここから山を降りて麓で三浦氏のゆかりの地を巡っていきますそのお散歩はまた次回のブラじゅんこで

2024.07.30

コメント(0)

-

浜離宮恩賜庭園 後編

こんにちはブラじゅんこです前回からかな~~~り時間が空いてしまいましたが・・・「浜離宮恩賜庭園」の後編をお届けしま~す富士見山を降りて海の方へと出ると・・・目の前に見えるのは竹芝そして汐留川水門ここから海・・というか川沿いに歩いていきます堤防の向こう側は隅田川そして左側を見ると・・・横堀もう1つの池ですねこちらもゆったりしていて気持ちいいです浜離宮には「山」がいくつかありますがその1つ樋の口山樋の口ってどういう意味かと思ったら川や池などで、水を流したり止めたりする戸口のことだそうで・・なるほどすぐ近くにこちらがありました横堀水門6代将軍家宣の時代にここに堰があって海水の出入りを調整したいたそう今は園の中で一番大きな水門だそうですブラタモリで実際に水を取り込むところを見せてくれてましたね思い出したこの横堀の奥にもう1つの鴨場庚申堂鴨場がありますそちらを回って汐入の池へと戻っていきますここにもしっかりと小覗きも大覗きも残ってますみんな楽しそうに覗いていましたよもちろん私も覗きました汐入の池近くにくるともう1つの山御亭山がありますこちらも景色がいい~~~~・・・この山の看板をよ~~く見るとGOTENYAMA-HILLってなってますね。。丘なんだ・・・汐入の池の湖畔には3つのお茶屋が復元されています1834年の絵図にもしっかりと3件描かれていますねまずは松の御茶屋2010年に復元されたこの御茶屋は庭を見渡すために建てられたそう建物の中も素敵です中には入れないので外から一生懸命見ましたが(笑)欄干も素敵ツバメ・・・かな??2件目は鷹の御茶屋こちらは鷹狩の装備のまま出入りできるようになっていて将軍が休憩できるようになっていますおおなるほど、こんな風になってるんですね茅葺屋根もすごく素敵おしゃれですね~~そしてなんといってもこの御茶屋の裏側には鷹を置いておく(?)鷹部屋があるのです写真では写らなかったのですが中にはちゃんと鷹がいました(人形だけど)そしてもう1件燕の御茶屋将軍が賓客をもてなした建物わっ。すごい真ん中が高くなってるんですね面白い造りしかし広くてゆったりしてますねぇ釘隠しがツバメここから延遼館跡の方へと抜けるところにあったお庭口御門跡を抜けてこちらはお庭口御門跡そして林の中をのんびりと歩いて海の方へと歩いていきますなんか緑がきれいで気持ちいいこの右側には庚申堂鴨場があるんですがその名前の由来になって庚申堂の跡地がありました・・うん、跡形もないけど色々と想像を膨らませよう庭の端につくと将軍おあがり場将軍が海から船でやってきてここから乗降してました将軍専用なのでほかの人は使えなかったそうですよもちろん立ち入り禁止その横には新樋の口山あら、こちらにも樋の口山がこれまた景色いいおあがり場の横にちょっと盛り土になっていたところがあったので行ってみたら・・・灯台があったんですねぇ上がってみると台だけ残っていましたベンチで少しのんびりしてから梅林を通って内堀へと向かいます内堀近くになると神社が現れました旧稲生神社この神社の創建はわからないそうですが江戸時代の絵図には場所は違えど描かれていたそうです明治27年の地震で倒壊したそうですが宮内省内匠内匠寮の手で再建されたそうです歴史を感じるなぁ・・この辺りは内堀が深く入り込んでいて浜御殿への荷物や江戸城への物資を入れる港湾施設だったそうこの広場には籾倉がドド~~ンといくつも建っていたそう今は一部がボタン園になってます時期は過ぎてましたがいくつかきれいに咲いてました内堀は北側の築地川から深く引き込まれていて荷揚げ用に階段がいくつもついてますおおお~~~ テンションあがる~~~内堀の石垣をじっくりと堪能して出入口へ向かいます出入口近くには300年前の将軍家宣時代に庭園を大改修したときに植えられたという三百年の松がドド~ンとありますすごいですねぇたくさんの添え木に支えられて広~~く枝を伸ばしていますね浜御殿かなり久しぶりに行きましたが端から端まで歩いたのは初めて昔の遺構も多く残っていて復元された建物も多く昔の面影を偲ぶことができましたしかしなかなかの広さでしたぁ将軍の力の大きさが分かりますなぁではまた次のブラじゅんこで

2024.05.31

コメント(0)

-

浜離宮恩賜庭園 前編

こんにちはブラじゅんこです今年のGWもたくさんブラブラ散歩してきましたまず初日はちょっと近場でのんびりと・・やってきたのはこちら浜離宮恩賜庭園1654年に徳川将軍家の鷹狩場に4代将軍家綱の弟・松平綱重(甲府宰相)が海を埋め立てて「甲府浜屋敷」という別邸を建てたのが始まりその後、綱重の子・綱豊が6代将軍家宣となったことで将軍家の別邸「浜御殿」と呼ばれるようになったそうその後、11代将軍家斉の時代に現在の庭園の姿が完成したそうです明治維新後は皇室の離宮「浜離宮」となり昭和20年に東京都に下賜されて浜離宮恩賜庭園として公開将軍家らしい広大で優雅な庭園です早速入ってみましょ~~~~築地川にかかる大手門橋を渡って庭園へと向かいます橋を渡っていると立派な石垣を土台とした庭園が見えてきましたわくわく橋を渡ると今は駐車場になっている場所がありますがここは桝形になっておりますよこの先には大手門の石垣テンション上がってたくさん石垣を撮影しまくってしまったでは入園のチケットを購入しますチケットは大人300円いざ入園入ってすぐ目の前の広場には昔々「延遼館」という建物がたっていたそうですおおすごい素敵な建物明治2年に迎賓館として建てられてイギリスの王子やアメリカのグランド将軍(18代大統領)も宿泊したそう明治22年には老朽化のために取り壊されたそうで・・老朽化、早くないか今は広~~~い広場になっておりますさらに奥へと進んでいくとレジャーシートなどを広げて寛げる芝生広場に入りますが私はそこを華麗にスルー一目散に鴨場へと突き進みます浜離宮には鴨場が2つ残っていますそのうちの1つ新銭座鴨場鴨場は大きな池のまわりに引き込み用の細長い水路があって飼いならされたアヒルを放ちこの水路に入るように訓練するそうそうするとアヒルにつられて鴨もやってきますそこに木槌を打ち鳴らしびっくりして飛び立ったところで鷹を放つ・・と(アヒルは飛べないので飛びません)この新銭座鴨場は1778年に作られたそうこちらは大覗きこの穴から池の様子を伺います・・・うん、見えますね、池こちらは小覗きこちらは引き込んだ引堀を見ることができますこちらもきちんと見えてますねで、鴨が入ってきたら・・・木槌を鳴らす・・・と結構な音でしたよそりゃ~鴨もびっくりするでしょうこの新銭座鴨場にはもう1つの大覗きと小覗きが残ってました小覗き大覗きそしてこの池のほとりに鴨塚がありました池の周りにはなかなかの土塁もあってまたテンションがあがる私結構な高さこの池の隣には馬場が残されていますここには馬場が2か所あったそうで残っているこちらは内馬場もう1つは延遼館跡にあったそうでそちらは表馬場ここで8代将軍吉宗も馬を走らせたり馬術の訓練などもしていたそう広くて長~~い広場を見ていると馬が走っている様子を想像することができますね馬場を抜けると・・・ジャジャ~~~ン汐入の池気持ちいいですねぇ池をじ~~っと見ていたらクラゲも泳いでましたさすが汐入池の真ん中に浮かぶ中島の御茶屋で抹茶をいただきましたここのテラス(?)からの景色は最高この池の周りにもたくさん見どころがありますよぉお伝え橋を渡ったところにちょっと突き出たところがあったんだけどここから船に乗って舟遊びをしたりしてたのかなこの池のほとりには昔観音堂があったそうですよ昔は鐘楼もあったんですねぇ階段などはそのまま残ってますねおばあちゃまが石段で休憩されてました離宮の中には小さな山が3つありましてその中の1つ富士見山に登ってみます皆さん、登ってますよ私もえっちらおっちら登りまして景色を見てみると・・・おお池を一望いい景色~~~さてまだまだ続く浜離宮散歩続きは後編へでは次のブラじゅんこで

2024.05.10

コメント(0)

-

石小屋ダム ~宮ケ瀬ダムの副ダム~

こんにちはブラじゅんこです今回は前回の「宮ケ瀬ダム」のオマケ宮ケ瀬ダムへと向かう途中にもう1つ、小さなダムがありまして。。。行くときも気になってたんですが宮ケ瀬ダムから駐車場へと帰る途中でちょっと寄ってみました石小屋ダム近くまで行けそうだったので行ってみましたダムの上に行けたので歩いてみますよぉ橋の上から見たダムがこんな感じ宮ケ瀬ダムと比べるとなんとも趣のあるダムですよね全然景色が違う反対側を見ると当たり前ですが湖になってますこの先に宮ケ瀬ダムがあるわけですねこのダムを下まで降りて前の橋あたりまで行けそうなので降りてみようと思いますこの前にある橋は通り抜けはできないけど渡れるそうなので行ってみますおおおおおこのダムもかっこいいここをダダ~~っと水が落ちてくる様子を想像するとなんともきれい反対側は・・・川の先に左側に砂利が積まれているのが分かりますか?ちょっと川幅が狭くなってるところですこの砂利は1年に1回大量の水と共に流して川底の葉っぱや石などを一気に流すそうつまりは洪水を人工的に起こすそうですこれで川底の掃除をするわけですねこんなことを教えてくれたのは係員の方でして色々と教えてもらったんだけどこのダムもいま整備が進んでいてゆくゆくは観光できるようになるそうですよそうしたら宮ケ瀬ダムとセットで色々と見てみるのも面白いですね今回はちょっとおまけで宮ケ瀬ダムの副ダムである石小屋ダムをアップしてみましたダムって見ているとかっこいいけど作るとなるとすごい労力ですよねダムの見方が変わってきたなぁではまた次のブラじゅんこで

2024.04.21

コメント(0)

-

宮ケ瀬ダム 観光放流

こんにちはブラじゅんこです今回はいつもと違った場所に行ってきましたその名も・・・宮ケ瀬ダム実はここの放流がずっと気になってまして・・今年初めての観光放流の日に行ってきてみましたこの日はあいにくの天気で小雨降る中となりましたがそのせいか人が少なくて思いがけずゆったりと見ることができましたテレビで見るといつもすごい人だったので・・・あいかわ公園の駐車場に車を停めてダムを目指して歩きます本当は「愛ちゃん号」っていうロードトレインに乗ろうと思ってたんだけど整備中で乗れずでも桜並木をのんびりと歩くのも気持ちよかったですよ結構距離があるのかと思って歩いてたら・・・デデ~~~ン突然現れたおお~~、かっこい~~~~実は・・・宮ケ瀬ダムの前にもう1つ小さなダムがあったのですが・・・こちらは係員の方にいろいろとお話を聞けてとっても面白かったのでのちほど別にアップしますねいや、内容覚えているのか中津川にかかる新石小屋橋を渡ると左側に滝が見えました大沢の滝水量はないですがなんとも風情のある滝ですね橋を渡るとダムは目の前うれしくて記念撮影放流するのは3か所あって一番上の非常用洪水吐ここは台風などの非常時に使われる一番大きな口次が今回放流される高位常用洪水吐そして向かって右側の白い部分にある低位常用洪水吐その時々で放流の場所が違うんですねぇ放流までまだ時間があるのであとで乗る予定のインクラインの乗り場を見に行きましたそこの係員の方とお話していたら「まだ時間あるからエレベーターで上に行ってきたら?1分でいくよ」え。1分というわけでダムの上へと登ってきましたうおおお~~~景色いい~~~~宮ケ瀬湖その反対側に・・・ジャジャジャジャーンダムの上からパシャ高い所が苦手な方はちょっと怖いかも私は大好きなのでルンルンで眺めてましたさて時間が近づいてきたのでエレベーターで降りてスタンバイ放流開始のアナウンスも流れてワクワクうおおおおお~~~~~これはすごい迫力水量も流れる音も水しぶきも6分間の放流の間ず~~~っと見つけてしまいましたとはいえ記念撮影は忘れない6分間の放流もあっという間に終わり中津川の水量もえらいことになってます興奮冷めやらぬ中早速インクラインに乗り込みますさあチケットを買いましょう降りてくるときは時間の都合上(昼休みはインクラインは動かないそう)エレベーターで降りるので片道だけ購入JAF割ありましたところでインクラインってなんだダムサイトの斜面に沿って巻き上げ装置などによりコンクリートなどを運搬する設備なるほど~~だからこんなに急こう配なんですねぇこんなですよさあ、乗り込んでダムの上まで登っていきます本当はここで遊覧船に乗って宮ケ瀬湖を回ろうと思っていたのですが・・・これまで整備中で運航中止さてどうするか。。。ということで目の前にある「水とエネルギー館」に入りましたここにレストランがあるんですがなかなかに長蛇の列まあ、雨だしね船にも乗れないしねで。どうしようか考えながら宮ケ瀬ダムが作られたときに湖に沈んだ村の動画を見ておりました私が小さいころと同時期の動画懐かしい景色にしんみり見ていたら・・・いつの間にか寝ていたいかんいかんそろそろ移動せねば・・・っと出口に向かったらレストランの列がなくなってたはい、ダム放流カレーいただきましたスパイシーで野菜も甘くておいしくいただきのんびりとコーヒーもいただいてたら。。。午後の放流のお時間です今度はダムの真上から放流を堪能しましたこちらもかなりの迫力でした~~~~思いがけず2回の放流を堪能できて大満足で駐車場へ戻る途中もう1つの小さなダムを見にいったら・・・こちらは次のブラじゅんこで

2024.04.17

コメント(0)

-

修善寺 ~鎌倉時代を馳せて~ ②源氏ゆかりの地

こんにちはブラじゅんこです今回は前回の「修禅寺」の続き修禅寺のお参りも済ませたので源氏のゆかりの地をめぐっていこうと思います修禅寺の脇から出て西へと歩いていきます途中かなりの坂道を登りまして・・・う~~ん、写真だとわかりにくいすごい急な坂でなかなかにハードでしたそんな頑張って登ってきたところには・・・安達藤九郎のお墓安達藤九郎といえば・・・鎌倉殿の13人では野添さんが演じられていてとってもチャーミングに描かれてましたね頼朝のそばに常に仕えていて頼朝の最後、馬から落馬するときに馬をひいていました野添さんのおかげで藤九郎さんのイメージがド~~ンと上がっている私お墓があると聞いてお参りに行ってきましたもともとは範頼のお墓の近くにあったそうですが道路工事に伴ってこちらに移されたそうです何気に分かりにくくてすぐ近くにいるのに「どこ? どこ?」っと探しまわってしまいましたよそこからもと来た道を戻りさらに西へと向かいますそこにあるのは・・・源範頼のお墓蒲殿と呼ばれていた範頼どうしても鎌倉殿の13人の蒲殿の印象が強くて人懐っこい笑顔が忘れられないのと最後がすごすぎて・・・実際には梶原景時に攻められたそうなので景時に仕えていた善治に襲われたというのも納得できますが・・・いや、納得できないかしっかりとお参りさせていただきましたこの脇に池がありましてそこを眺めていたらかわいいイモリちゃんがたくさんいましたいやぁ、イモリちゃん尾瀬で見て以来かもこの浮かんでいる様子もかわいいし泳いているのもかわいいし池の底を歩いているのもかわいい結局何をしていてもかわいいそんなイモリちゃんに夢中になっていたけど振り返ると・・・桜が満開しかもとても景色がいいしばし景色を堪能してから坂を降りていきますそうすると温泉の配湯所がありましたおおおおすごいなへ~~~、こうやって温泉を配っているんですね配管に地区名が書いてありますねこの先にあるのが赤蛙公園ここは島木健作の短編小説「赤蛙」にちなんで整備されたそう桜が満開でそれはそれはきれいでしたうわ~~~~きれい~~~~そして桂川にかかる楓橋を渡ると・・・竹林の小径竹の緑がとてもきれいこのまま歩いていくと修禅寺の川向うにでましたそして桂川の中には独鈷の湯ここは河畔に湧いている修善寺温泉発祥の場所空海が湧きださせたとされる神聖な場所だそうです今は入ることはできず見学のみ私は遠くから見ただけでしたここからまた坂道を登りまして。。。うん、これまたなかなかの坂道登った先にあったのは・・・十三士の墓この13人は鎌倉幕府2代将軍・頼家が殺害された6日後謀反を起こしたという家臣たちだそう挙兵前に発覚してしまったそうで今はここに眠っているそうです・・・そしてそのすぐ近くには頼家の墓この前にある碑はお墓ではなくこの裏側にある2基の五輪塔がお墓だそうというわけで一生懸命撮影してきました頼家は早くに父である頼朝が亡くなってしまって若くして2代将軍になりましたよね父の代からの御家人ともうまくいかずに病に倒れた時にもう助からないと思われて後ろ盾だった比企氏を滅亡に追い込まれて妻も息子も殺されていてしかも自分自身も修禅寺に流されて最後は祖父である北条時政によって殺されてしまういやぁすごい時代ですよしっかりとお参りさせていただきましたこの頼家のお墓のすぐ隣に母である北条政子が建立した指月殿が建っていますこの建物は伊豆最古の木造建築だそうう~~ん、歴史を感じますね虎渓橋を渡って修禅寺を東へ日枝神社にお参りします日枝神社は修禅寺の鬼門にあたって空海が建立したそう今は神仏分離で分かれてますが以前は修禅寺の鎮守様だったそう本殿も立派この境内には立派な木がたくさんありましたこちらは夫婦杉樹齢なんと800年こちらはイチイカシ天然記念物だそうですよ九州地方に生育する木だそうで伊豆で育つには珍しいそうですそしてなんといってもこの場所にはあの蒲殿が幽閉されて住んでいたそうなんですそうなんだ蒲殿はここに住んでたんですね・・・さてこれで廻りたいところは全部回ったので最後に筥湯に入ります頼家も入っていたといわれている筥湯修禅寺の門前にあった筥湯での入浴中に暗殺されたといわれているそう今はきれいに整備されていて明るくてきれいで気持ちよく入浴できましたずっと来たかった修善寺小さな街ですが鎌倉時代の空気感というか雰囲気がどこかしら残っている場所でしたいろいろと整備されていて駐車場もたくさん完備されていてとても散策しやすかったですゆったりと歩けて楽しかったなぁではまた次回のブラじゅんこで

2024.04.16

コメント(0)

-

修善寺 ~鎌倉時代を馳せて~ ①修禅寺

こんにちはブラじゅんこです今回の散歩は修善寺修善寺といえば温泉地として有名ですが鎌倉時代2代将軍が流されてきたり頼朝の弟が流されてきたりと由来のある場所でもありますというわけで今回は鎌倉時代に思いを馳せて歩いていこうと思います車で向かったのでみゆき橋脇の御幸駐車場に車を駐車してここから散歩をスタートします修善寺温泉は弘法大師が発見した温泉町の真ん中に桂川が流れていてその周辺に神社仏閣や店舗などが集まっています道も整備されていてとっても歩きやすかったですまずは町の名前にもなっている修禅寺へおおおお!さすがに立派だぞ雰囲気があって歴史が感じられますこのお寺は弘法大師が1200前に建立した曹洞宗のお寺その後2回も改宗しながら続いてきたお寺だそうちなみに町の名前は「修善寺」だけどお寺の名前は「修禅寺」「ぜん」の字が違うんですね山門の扁額には「降魔場」と書かれています「降魔場」とは護摩炊きをして祈願する場所のことだそうでもともと真言宗だったことが伺えますね山門をくぐってまずは手水舎で清めますこの手水なんと温泉なんですしかも飲める早速飲んでみると柔らかでおいしかったですさあご挨拶しましょ~~本堂立派ですねぇこの日は花まつりの前日っということで花茶をいただきました花茶、初めて飲んだかも甘くて香りもよくておいしかったですお釈迦様にも花茶をかけますなんでかけるのかなぁっと思っていたらお釈迦様が生まれた時に9匹の龍が天から現れて甘露の雨を降らせたっという伝説にちなんでいるそうですなるほど~~~~修禅寺には鎌倉幕府2代将軍頼家や頼朝の弟・範頼が流れてきて幽閉されています2人とも非業の最後を遂げてますがここは「鎌倉殿の13人」でも描かれてましたね頼家は戦って格好よく散っていましたが実際はお風呂場で襲われたといわれています壮絶な最後だったそうでその時の頼家の顔のお面が残されていますそんなお面や教科書などの載っている頼家の肖像画などが宝物殿に展示されていますそれほど広い宝物殿ではなかったんですが展示が充実していてじっくりと見てしまいました修禅寺にあった寒桜修禅寺寒桜もう葉っぱだけになってました鐘楼もとても立派この丸い石もなんだか温泉地っぽい(個人的な意見です)さて修禅寺を堪能したのでこれから街を歩いて源氏のゆかりの地をまわりたいと思いますそれは次回のブラじゅんこで

2024.04.14

コメント(0)

-

深大寺城

こんにちはご無沙汰しちゃいました。ブラじゅんこです秋以降のお散歩を全然アップできていませんがそちらは追々アップするとさせていただいて今日は春の暖かい日に深大寺城に行ってきました深大寺といえばお寺が有名ですが実はお城があったんですね現在残っている深大寺城は扇谷上杉家の上杉朝定が1537年に築いたといわれていますこのころ関東に力を伸ばしてきた北条氏に江戸城を奪われた上杉家は河越城から頻繁に出陣していたそう1530年に多摩川を挟んで北条氏は小沢城に上杉氏は深大寺城に陣取り小沢原で合戦にその後北条氏を食い止めるために難波田弾正広宗に命じて増築北条氏は河越城を攻めるのに深大寺城を回避してしまったため軍事的価値が失われてその後廃城となってらしいふむ城として使われたのは短期間だったんですね。。。神代さて現在の深大寺城址は水生植物園の中にありますよというわけで園の入り口から登城します園の入り口から入ると目の前に水辺が広がってますがそこへは進まずに(笑)右側の坂道を登ります登りきると「2の郭」広~~~い広場になっていて周りには土塁が残っていますこの右側の土塁の向こう側はテニスコートになってますがそこが以前の「3の郭」土塁の向こう側は道路になってますが一段低くなっていて堀だったんだろうなぁと思えましたおお、結構段差があるこの先にある土塁は2重構えになってます2重ってことはここは重要な箇所だったのかなおおおおこれはすごいテンションあがる私右側の土塁に沿って進んで角を曲がると・・・おお虎口が小さいけどしっかりと虎口ですねその裏側に回ると・・・この柵の向こう側が堀跡かなり深くて段差がありますよね虎口もあるってことは攻めるとしたらここからも攻め入ってくるんでしょうかね2の郭の真ん中には建物が建っていたあとに石が置いてありますいくつかの建物が建っていたんですね2の郭から土橋を抜けると1の郭土橋は今よりも狭かったそうですが再現されてますね土橋は堀にかかっていますがこちらも再現されてますここの堀もかなり深くなってたんでしょうね1の郭に入るとすぐに「城址の碑」が建ってました1の郭はいわゆる本丸にあたる曲輪なので一番重要な場所土塁もかなり高くなってます土橋から入ったあたりに櫓台があるはずなんですが・・・う~む、いまいちわからん。。。これなのか土塁の高さとか場所的にここなのかなぁっと思って一応写真におさめてみました1の郭は2の郭に比べると小さめ木が立ち並んでいて広場っという感じではないですね四方のうち二方向がかなり険しい崖になっておりますそのあたりに虎口があったり土塁があったりしているのですが・・・この日は通行止めになっていてそこまで行けませんでしたこの先に行きたいのよ~~~崖になっている雰囲気が分かりますかね・・・とはいえまわりの土塁がかなりの高さで重要な場所なんだなぁっと実感しますこの先に崖に後ろ髪をひかれつつもと来た道へと戻ろうとしたら崖下にある田んぼへと降りる階段があったので降りてみますおお、なかなかに急な階段ちょうど崖に沿っているので段差がわかりやすいですね下から見てもすごい崖すぐ下には川が流れてます見えますかね下に降りてくると水生植物園の豊かな景色が広がっています皆さん、ゆっくりと散策しながら植物を鑑賞されてましたそんな中深大寺城の全景を移そうとあちこち動きまわる私はいおさめました深大寺城は小さいながら遺構も整備されていて歩きやすかったです実際にはあまり使われなかった城だけどしっかりとした防御を備えた城だとわかりますねぇところどころ行き止まりで進めなかったのがと~~っても残念でしたがではではまた次のブラじゅんこで

2024.04.05

コメント(0)

-

栃木市 ②日光例幣使道

こんにちはブラじゅんこです今日は前回の栃木市 ~巴波川~ からの続編それではいってみましょ~~~巴波川から離れて歩いていると古い素敵な建物がたくさん目に入ってきましたこんな素敵な洋館やこんな立派な日本家屋も歩いていると突然現れる素敵な景色になんだかゆったりとした気分そしてこんな建物にも出会いましたこりゃ~~すごい建物だなぁなんて呑気に見ていたら・・・栃木病院有形文化財でしたそりゃ~立派だわ栃木市と言えば日光例幣使道が通っている町としても有名ですね例幣使道とはなんぞや日光に祀られた徳川家康の神霊に幣帛を備えるために勅使が通った道だそう中山道をとってくるので倉賀野から逸れてショートカットして日光に向かったそうですへぇ、知らなかった例幣使道に入ると昔ながらの建物が多く建ってました道のカーブも昔の道って感じがしますよねぇ歩いていてもなんか懐かしい空気感があってゆったりと歩いてしまいました・・・で、時間がなくなってきてしまったいいですね~~~しばらく歩くと立派な建物が見えてきます岡田記念館この岡田家はもともと武士だったそうですが江戸時代に帰農してここに移住このあたりの町名である「嘉右衛門町」も岡田家代々の名前、嘉右衛門が開墾した新田が由来え~~、すごい例幣使道の栃木宿が発展すると本陣になり旗本・畠山氏が陣屋を置いたり岡田氏が代官になると代官屋敷にもなり・・・大活躍ですな中にも庭園などもあるそうですがタイムオーバーまた次回に楽しみをとっておこうさあ、巴波川の方へと戻りまして山車会館へたまたまお客さんがいなくて私一人で貸し切り状態ゆっくりと鑑賞できました立派な山車でしたよぉ実際に動いたりして迫力がありました山車会館を出ると目の前に3つ連なった蔵が善野家土蔵中はつながっていてイベント企画をやっていましたよ最後は巴波川岸の喫茶店でゆっくりしちゃいましたとにかく水がきれいな栃木市巴波川の流れは中央の大通りとは少し離れていて遊歩道もありゆっくりと散歩するには最高川の流れる音を聞きながらリフレッシュできましたではまた次回のブラじゅんこで

2024.03.03

コメント(0)

-

栃木市 ①巴波川

こんにちはブラじゅんこですす~~~っかりご無沙汰してしまいましたなかなかアップできなかったのですがお散歩はあちこちに行っておりましたっというわけで今回のアップは・・・栃木市栃木市といえば蔵の街として有名ですが実際に歩いてみるときれいな川が印象的でしたではでは行ってみましょ~~~実は思い立って出かけてた栃木市事前勉強をあまりせずにでかけましたがなかなか楽しい散歩になりましたまずは町を流れている巴波川へ巴波川・・・読めなかったうずまがわっと読むそうです歩いていたら鯰のオブジェがむかし、この巴波川が干上がってしまい苦しんでいた鯰をお百姓さんが救いましたその後、今度は洪水になってしまったとき、そのお百姓さんの子供がおぼれてしまいその時、鯰が現れて助けてくれたそう確かに背中に子供を乗せてますね川沿いを歩いていると河岸のあとがありました整備されていて歩きやすかったですこの巴波川で遊覧船に乗れるのでさっそく行ってみます川沿いに歩いて幸来橋までやってきましたそのすぐ脇に建っている大きな蔵の家塚田歴史伝説館が遊覧船の受付になってましたこの黒塀の部分が全部蔵とおうちですよ驚きつつ受付を済ませて船を待ちます菅笠も確保して準備万端さあわくわくで乗り込みましたよ船頭さんの解説や船頭唄を聞きながら水面から街を眺めますさきほどの塚田歴史観もこんな景色に巴波川は、関東と南東北を結ぶ結節地として舟運を支えました始まりは、徳川家康の霊柩を久能山から日光へ改葬した際に御用荷物を栃木河岸におろしたことにあるそう物流の起点、中継地として栄えたんですねぇ水もきれいでめっちゃ鯉がたくさんいました・・・大きいのよ船旅を満喫して大満足この遊覧船はその日のうちなら何回でも乗れるそうですなんと!太っ腹さて舟に別れを告げ川沿いに歩きますっと、すぐに立派な蔵に出会いました横山郷土館立派ですねぇ家の両側に立派な蔵が建ってます明治の豪商だった横山家右半分で麻問屋、左半分で銀行を営んでいたそうです中も見学できますが時間の都合でこの日は入らず次回は見学したいなぁそこから北へと歩いていくと。。。県庁堀ここは唯一残る県庁跡地の遺構で堀跡が残ってます明治の廃藩置県で下野国は栃木県と宇都宮健に別れさらに栃木県に統合されて県庁は栃木に定められたそうそのあと県庁は宇都宮に移されて(なんで移されたんだろう)けっこう残ってますね堀ってなんだかテンション上がりますそしてそこには。。。。旧栃木町役場すっごく素敵な建物大正10年に建てられてなんと平成26年まで使われていたそうつい最近まで使われていたなんて中もとっても素敵な空間でしたまだまだ栃木散歩は続きますが。。。続きはまた次回

2024.02.19

コメント(0)

-

深谷 ~渋沢栄一ゆかりの地~

こんにちはブラじゅんこです今回のブラ散歩は「深谷」しかも「渋沢栄一のゆかりの地」を巡ってきました渋沢栄一といえば一昨年の大河ドラマ「晴天をつけ」の主人公でしたね恥ずかしながら、それまで渋沢栄一のことは名前しか知らなくてドラマを見ていろいろと知りました農家に生まれた栄一が幕臣になって、フランスにも渡り商法会所を作ったり富岡製糸場、第一国立銀行にも携わりその後もたくさんの事業に関してます91歳まで生きた栄一ですが一時期は王子に住んでいたので北区には馴染みのある方なんですね最初に訪れたのは栄一の生家「中の家」ドラマで見ていた景色がバーーンと目の前に現れてめちゃくちゃ感動早速中に入ってみます入ると土間になっていて左側に栄一アンドロイドが説明をしてくれるスペースと畳の部屋がありました囲炉裏のある部屋には栄一と奥さんである千代さんの衣裳が飾ってありました見慣れた衣裳だぁそしてさらに奥へと行くと・・・立派ですねぇでも、ドラマでは畳の部屋はなかったような・・・ドラマにも出てきた藍玉の番付表もありました2階へと上がりますそこはドラマと同じくお蚕さんを飼っている様子が再現されてましたそして奥には部屋が2階からはお庭が見えます昔はあたり一面藍畑だったんですよねさて、家を出ると脇に土蔵が建っていますここでは藍玉つくるの作業をしていたそう地下には大谷石で作られた部屋があるそうです門の脇にも土蔵がありましたこちらの土蔵は米蔵として使われていたそうそしてこんな建物もこちらは副屋お店として使われていて八基村農業協同組会の事務所として使われてもいたそうですそして裏側に抜けると・・・川が流れてましたゆったりとした流れで見ていても気分いい~~~渋沢家としえば藍玉の製造をしていましたがその藍も少しですが栽培されてましたこれは「蓼藍」というそう藍ってちゃんと見たの初めてかも中の家ではゆったりと見学して係員の方といろいろお話させてもらって楽しい時間でした中の家から少し歩いたところに血洗島諏訪神社がありますここもドラマに出てきたいたので感慨深い・・・この境内で子供ころの栄一たちが獅子舞を舞ってましたね雰囲気ありますねぇお祭りのときは賑やかなんでしょうね栄一の喜寿を記念して寄進によって建て替えられたそうですよ栄一の喜寿を祝う碑もありました・・・遠いなそして鳥居の扁額は栄一の書だそうですさすが、栄一にゆかりが深い神社ですね栄一に関するものがたくさんそして、ここで渋沢栄一記念館へここでは様々な記録などを見ることができました写真撮影はできず・・・記念館からすぐ近くの下手計鹿島神社へ⛩ここも渋沢家と関係が深い神社になりますこの地域、下手計(しもてばか)いや、読めないなの鎮守だそう栄一の従兄である尾高惇忠の家の近くですねこの拝殿の扁額も栄一の書そして尾高惇忠の記念碑も建っていますこの碑の上に書かれている文字は徳川慶喜の書だそうですよ香取神社からすぐ従兄であり師でもある尾高淳忠の家がありますこの家こそ当時そのままだそうすごいよ、築何年だ?この家の2階で高崎城の乗っ取りなんかを計画していたわけですね歴史の一場面ですよなんだかテンション上がるここで長七郎に止められたことで乗っ取りはあきらめるけど幕府にばれてしまって京でへと逃げてそこで平岡円四郎に召し抱えられるわけですね人生って何が起こるか分からないですねぇここの裏にも藍が植えられていましたよそして目の前には長屋跡がありましたここでは藍玉の製造や、菜種油の搾取また剣術の稽古などにも利用されたそうここから少し離れた場所に栄一に関わる建物が移築されていたので寄ってみました誠之堂栄一の喜寿の時に第一銀行の行員たちの出資で建てられたそういや、喜寿のお祝いに建物って・・・この建物、とてもかわいらしくて中も素敵でしたステンドグラスもとてもかわいい猿島で教えてもらったレンガの積み方もそしてその隣にもう一軒清風亭こちらは大正15年に当時の第一銀行頭取の佐々木勇之助の古希を祝って行員たちの出資で建てられたそういや、こちらもまたお祝いで建物って・・・こちらもすごく素敵でじっくりと見学しちゃいました深谷の血洗島や、下手計は栄一や惇忠それに喜作や長七郎たちの足跡がしっかりと残っていましたここを行き来しながら幕末の激しい時代を必死に生きていたんですね私は車で移動しましたが駐車場も完備されていて移動しやすく見学もしやすかったです深谷は宿場町でもありまた深谷城もあるので改めて行きたいと思ってますでは、また次回のブラじゅんこで

2023.11.27

コメント(0)

-

赤塚城

こんにちはブラじゅんこです今回は板橋区にある赤塚城に登城してきました赤塚城は石神井城を拠点としていた豊島氏を追放した太田道灌の援助を受けて千葉自胤が入城自胤は千葉氏の内紛に負けてしまったそうですが道灌に従って各地を転戦して武蔵千葉氏の基盤を作ったそうです千葉城にあった千葉胤賢は鎌倉公方と関東管領の争いに巻き込まれ関東管領側につきますがそれに反対だった重臣・原胤房が千葉城を急襲胤賢は兄や甥と、多古町城、志摩城へと逃れるしかし、原に多古町城を陥落され、甥・胤宣は自刃志摩城の兄・胤直も東禅寺まで撤退して自刃胤賢は2人の息子、実胤、自胤を連れて小堤城へ脱出そこも陥落し胤賢も自刃2人の兄弟は市川城へと逃れますが梁田氏に襲われ、扇ケ谷上杉氏を頼って武蔵へそこで道灌に助けられるわけですねいやぁ、なかなかに大変な人生関東の歴史もなかなかに興味深いしかし、千葉氏名前に「胤」がついていて似ていてわかりにくい・・溜池公園から登城しますここはもともと内堀になっていたそうで今は池になって残っています皆さん、のんびりと釣りを楽しんでいましたよその池の脇にある細い階段から登城します階段を見るだけで急な崖だとわかりますね一気に登ります登りきると広い広場本丸この辺が一の郭あたりけっこう広くきれいにならされています赤塚城に入った自胤は兄亡き後、千葉氏を継承して和光市、大宮市、足立区の一部まで領土を拡大して武蔵千葉氏の基盤を作ったそうそんな説明版とともに碑がたってました階段があったので降りてみたこう見るとかなりの高さがありますよねここが堀切になるのかなまた戻りまして・・・少し高くなっているところが二の郭今は梅園になっています土塁のあとなのか。。。ちょっと高くなっているのが分かるかな?また階段を降りてみますおお、結構な高さこのあたりは坂も多いし起伏が大きいけど実際に見るとびっくりしますね抜けるとこんな場所にそのまま外へと出てみます城っぽい郭の周りも高くなっているので高低差があまりなくなってますねさて、ここから西側にある氷川神社まで歩きますかなり高低差がある道で歩いていても楽しかったです赤塚氷川神社赤塚城主・千葉自胤が武州一宮氷川神社の御分霊を祀ったのが始まり今の大宮の氷川神社ですね境内には富士塚がありましたよ登頂しようと思ったけど登れなくなってたここから来た道を戻って赤塚城の二の丸だった場所へと移動しますよ赤塚城裏にある乗蓮寺にやってきました乗蓮寺は昭和46年にここに移転してきてそれまでは板橋仲宿にあったそうです8代将軍吉宗が鷹狩の際に参拝したことから将軍の「御膳所」に指定されたそうです高速道路や17号線の拡張工事などのためにこの赤塚に移転したそうですがつい最近引っ越してきたんですねそれまではこの場所は二の丸跡として色々遺構が残ったりしていたのかなぁ立派だ~~~ここで御朱印をいただくときにお手伝いにきているという係の方といろいろとお話して人生相談みたいになっちゃったけどまたゆっくりお話しに行きたいなぁっと思っちゃいました30分くらいしゃべったな乗蓮寺といえば東京大仏想像よりも大きくてかなりびっくりしたここには板橋忠康氏のお墓があります板橋氏は武蔵豊島氏の末裔で忠康は北条氏直に仕えていたそうその息子の忠政は徳川家康に仕えて旗本として幕末まで続いたそう板橋氏は赤坂浄土寺を菩提寺としていますが忠康のみ乗蓮寺にお墓がありますまた、このお寺にはいくつかの面白い石造があるのですが・・・現在の駒込あたりにあった津藩藤堂家にあった石造だそうそのうちの1つ文殊菩薩さまそして赤塚城二の丸跡っという碑もきちんと建っていましたよ乗蓮寺から歩いてすぐ松月院にやってきました松月院は赤塚城主である自胤が中興の祖として菩提寺としたそうこの門をくぐるとすぐに幼稚園があってちょうど帰りの時間で賑やかでしたよその奥に進むと素敵な山門が・・・この門の瓦には千葉氏の御紋である「月星紋」があしらわれていますなんかかわいい紋おしゃれですよね本堂千葉氏一族のお墓このお寺や赤塚城の北側は今では高島平と呼ばれていますがその由来となった高島秋帆がここに本陣を置いて西洋式砲術を指揮したそう高島秋帆といえば去年の大河「晴天をつけ」で玉木宏さんが演じてましたね高島秋帆先生紀功碑ここから少し歩いて大堂へと向かいます大堂は古墳の上に建てられた阿弥陀堂で大寺院でにぎわっていたそうですが上杉謙信の北条攻めの時に焼き討ちにあってしまったそうそして江戸時代に松月院の境外堂になったそうなるほどだからこのお堂だけ別の場所にあるのかぁしかしビックネームが出てきましたねテンションあがる~~~今度はお城の東側にある諏訪神社に向かいます赤塚城主・千葉自胤が信濃国の諏訪神社を勧進したそうこうやってあちこちに自胤由来の場所があるとなんだかしみじみしてしまう。。。諏訪神社には夫婦いちょうがありましたおおきい~~~近くにはたけのこ公園なんていう公園もありました竹がきれいこの竹林はもともとあったのかなぁきれいに整備されてましたさてここからお城方面へと戻っていきますこのあたりは崖線からあちこちに水が湧いていたそうでその1つである「不動の滝」が残ってますむかし、富士講や大山講へと向かう人がここで水垢離をしたそうなんです神聖な場所だったんですね今回の赤塚城は遺構がほとんど残ってなかったけど廻りの高低差や自胤由来の場所など当時の様子を想像するのは楽しかったですもうちょっと勉強したらもっと遺構や由来の場所があるのかもしれないなではではまた次のブラじゅんこで

2023.11.24

コメント(0)

-

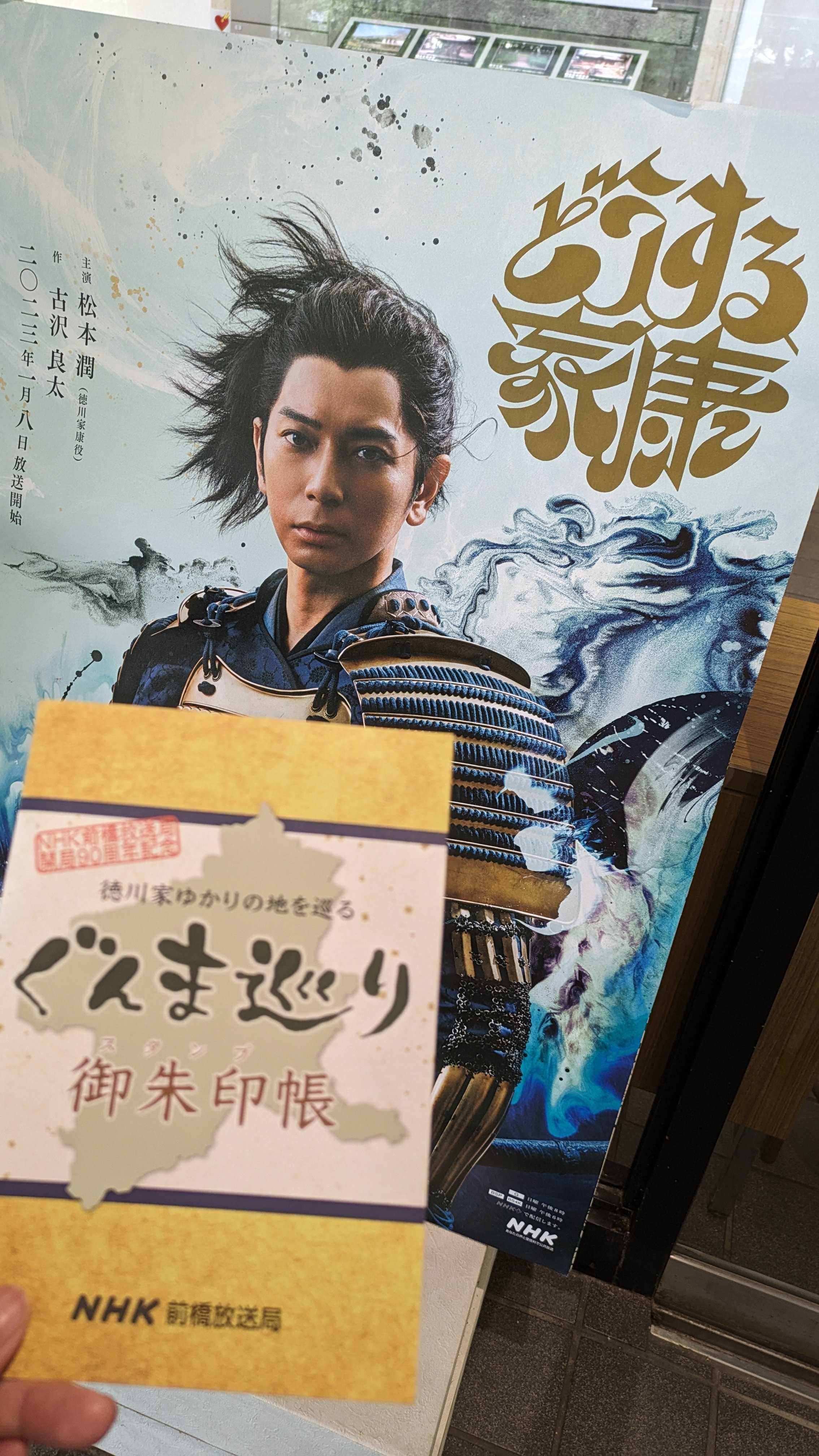

世良田 ~徳川発祥の地~

こんにちはブラじゅんこです前回は新田荘の散策をアップしましたが新田荘を回ると同時に世良田も回っていました世良田とは・・・徳川家康の先祖といわれている世良田新田氏のことつまり徳川家の発祥の地と言われているんですっということだからか最初に訪れた郷土資料館では「どうする家康」のスタンプラリーをやってましたもちろん私ももらったなぜここが徳川氏の発祥の地なのか家康のおじいさんにあたる松平清康が清和源氏の新田氏の分家である世良田氏を名乗り孫である家康も世良田氏を称して三河守を望みましたが「世良田氏に三河守を叙任した前例がない」とされたため近衛前久に相談したところ新田義季が新田得川氏を名乗っていたことを見つけさらに藤原姓を名乗ったことをあると発見し無事に「徳川三河守藤原家康」となったわけです「どうする家康」でもしっかりと描かれていましたよね実は私も初めて知りましたまず最初に訪れたのはこちら世良田東照宮こちらは黒門なかなかに立派歴史を感じますこの東照宮は家光が日光東照宮の奥社を移築したもの移築したのち、現在のあのきらびやかな東照宮を建てたわけですねつまり、この東照宮は秀忠が建てたものということになりますかね黒門をくぐるとすぐ左に上番所がありましたまっすぐ進むと拝殿がありますが。。。その前に大きな石灯篭が並んでいますこの灯篭は奉納されたものだそうですが誰が奉納したのかが掲示されてましたほほう忍藩や川越藩なのですな引きで見るとこんな感じきれいですねぇさて、拝殿にご挨拶しましょうご挨拶を済ませたら拝殿の近くまで行けるということで入場料をお支払いしていざ拝殿を近くで拝見すると・・・これが初代東照宮になりますねん~~~かなり時間が経過した感がこの拝殿は東照宮奥宮にあったもので参拝は将軍・御三家・勅使のみ大工は二条城・江戸城天守閣を築城した中井大和守正清だそう・・・すごい建物を建てた人なんですね江戸城の天守閣、見てみたかったなぁ天守台だけでもすごいもんなさて拝殿の後ろにはご本殿があるので早速に拝見に・・・行ったら・・・まさかの修復中今年はあちこちの神社やお寺に参ってるけど修復中が多いんだよなぁ秩父神社もそう、伊達政宗の御廟もまだアップしてないけど鹿島神社も修復中だった。。。そんな年回りなんだろうか気を取り直してもう一度拝殿をじっくり眺めますさてこの東照宮は長楽寺というお寺の境内に建てられたのですぐ隣に長楽寺があります長楽寺は1221年、新田義重の四男で、徳川氏始祖の義季が開いたお寺江戸時代になると、徳川祖先の寺としてあの天海大僧正を住職としたそうですでは早速こちらにもご挨拶に・・・その途中に東照宮の勅使門がありましたこの勅使門は江戸時代に東照宮の正門とされていて勅使や幕府の上使が参拝するときだけ開かれたそうなので「あかずの門」「赤門」とも言われていたそうですきれいな門ですよねぇさあいざ長楽寺へお邪魔いたします立派な山門ですな入って左側に蓮池と渡月橋がありましたいわゆる心字池ですな渡月橋を渡ってまっすぐ進むと三仏堂こちらは新田義季によって建立されて家光によって再建されたそう「三仏」とは。。。阿弥陀如来・弥勒菩薩・釈迦如来それぞれ3m前後あるらしいで・・・・でかい・・・さらに奥に進むと太鼓門時報や行事の合図などにこの門の上に太鼓を置いて知らせていたそう太鼓がなくなったあとは旧鐘楼から鐘が移されたそうだけど戦時中に供出されちゃったとかいやはや・・・さらに進み右へと曲がるとこちらが本堂こちらは平成17年に再建されたものだそうきれいなご本堂ご挨拶を済ませて新田義季のお墓があるというところへ向かいますおお、しっかりと碑があるこの石段を上ると・・・しっかりとお参りさせていただきました地図を見るとここは山になってるんですねここからさらに奥へと進むと・・・開山堂こちらは、長楽寺の開祖・栄朝禅師の像が祀られているそうなんとも趣がありすぎる・・・あとから知ったんですがここの扁額は松平定信の真筆だそうでしっかりと撮影しておけばよかったな微妙に見えないそうそう途中に牛石がありました徳川義季の招きで上野国に来た栄朝禅師と一緒に旅をしてきた牛がここに座ったまま動かなくてなってそのまま石になってしまったんだとかその場所に長楽寺を建立したそうです不思議な話だ。。。この日は新田義貞の由来の場所を散策するのがメインだったのであまり徳川の方は調べていかなかったんですがたまたま走っていたら出会った東照宮ここは徳川義季の館跡らしいですあとで調べたらこの裏手に新田義重の宝塔があったらしいしまった~~~その東照宮のすぐ近くにある満徳寺ここは鎌倉東慶寺と同じく縁切寺として有名新田義季の娘、浄念比丘尼が開祖と言われてますここは、大阪夏の陣のあと、千姫が豊臣家と縁を切るために入寺したのち再婚したことにならって縁切寺法(こんな法があったんだ)の特権を幕府から与えられたそう実際は千姫は来ていなくて代わりに侍女が入ったそうですが今は廃寺になっていて遺跡公園となってます旧本堂礎石が並んでいて解説版もたくさんありました整備された気持ちのいい空間でしたここでも「どうする家康」のスタンプをもらおうと思ったら設置してある資料館が締まってしまって「・・・」となっていたらわざわざ入り口を開けてスタンプを押させてくださいましたありがとうございます今回、新田義貞の由来の場所を歩くのあたって世良田も近いことから欲張って散策しましたがやっぱり欲張りすぎたなでも実際に行ってみるとこんなに徳川の江戸幕府との関係があったのかとびっくりしましたではまた次のブラじゅんこで

2023.11.12

コメント(0)

-

新田荘

こんにちはブラじゅんこです本日のブラ散歩は新田荘鎌倉幕府討幕に活躍した新田義貞の足跡をたどっていきたいと思います最初に訪れたのは新田荘歴史資料館ここでは義貞の像がお出迎えしてくれましたかっこいい新田義貞は鎌倉幕府を倒すために鎌倉に攻め入った武将として有名ですがもともとは清和源氏系図をたどっていくと源義家につながるので足利尊氏と同じ祖先になるんですよね実は・・・徳川家康の祖先ともされているんですよ新田荘には新田氏の居館跡が何か所が残っていますその1つ江田館ご覧のように野原のようになっていますがこちらも史跡でございます少し小高くなっている部分が土塁ここは土塁と堀跡を見ることができます道を走っているとポッと現われるんですがただの空地のように見えるので要注意この江田館は江田行義の館と言われています江田行義は新田義重の息子、義季四世の孫になるそう鎌倉攻めにも参加していたんだそうですよ土塁と堀がしっかりと残ってますね次に来たのは。。大慶寺ここは綿打氏の館跡悪源太義平の奥さんである妙満尼(新田義重の娘)が義平の菩提を弔うために庵を結んだのが始まりだそうこの碑は自動販売機の横にひっそりと建っていまして写真撮るのも結構大変だったりしました綿打氏は新田政義(義重から三世孫)の次男家氏の長男・綿打太郎為氏(難しい)っということは為氏から綿打氏を名乗ったのかな???そして・・・・やってまいりましたジャジャーーーン新田義定が鎌倉幕府討幕の挙兵をしたといわれている生品神社実際に鎌倉にまで攻め上がり幕府を滅亡に追いやった義貞がここで挙兵したわけですよそれだけでもかなり胸熱今はとても静かな境内・・・こじんまりした拝殿この小さな神社に兵たちが集まって挙兵をしたわけですねこの空間に義貞や兵たちが集まってすごい熱気だったであろうことを想像するだけで・・・そして義貞が旗揚げの旗を掲げたといわれる木が残されてますさすがに明治37年に大音響とともに倒れてしまったそうです・・・思いを馳せる・・・・続いてはもう1つの館跡反町館義貞が住んだとも大館氏が住んだともいわれていて大きな堀が残されてますおお、館っぽい土塁も残ってます現在は照明寺の境内となっていますがここは藤棚で有名なんだそうですよ訪れた日は蓮の花が咲いてました次にやってきたのは円福寺ここには新田氏累代のお墓があるのですお寺に幼稚園が併設されていて一歩入ると遊具がたくさんありましたこちらは観音堂なんとも趣がありますねぇ足利政義は大番役で京都にいたときに病気を理由に出家して新田荘に帰ってしまったそうでそののち、宗家は没落してしまい義貞の時代まで無位無官になってしまったそうなるほどそういうことだったんだ義貞って討幕の時に突然登場した感じだったので不思議だったんですよね円福寺は政義が新田荘由良郷に蟄居したころに創建されたそうです新田氏累代の墓20基ほど並んでますがこのうちの1基に義貞の祖父・基氏の法名「沙弥道義」の銘が見られるそうです次にやってきたのは義貞生誕の地台源氏館跡ここで生まれたのか赤ちゃんだった義貞を想像するのは難しいけども(笑)産声をあげた場所にいるということだけで感動ここは住宅街の中にポツンとあるので私も撮影だけ急いでしました次に訪ねたのは総持寺ここには新田氏の居館があったとされていて住んでいたのは新田義重(2代)とも、世良田頼氏とも、新田義貞ともいわれています裏を川が流れていて土塁なども昭和初期までは見られたそうですよ新田荘には他にも義貞にまつわる場所があるのでそこにも行ってみましたまずは・・矢止めの松生品神社で旗揚げした義貞が吉凶を占うために鏑矢を放ったぞの矢が刺さったといわれる松この松のその刺さった松でななくてどうやら2代目らしいです神社から2キロほど離れているのでまさか2キロも矢が飛んだとは思えないけど・・・まあ、ロマンがありますねここも道路の横にひょこっと現れますそしてもう1か所こちらも松ですが今度の松は・・・駒つなぎの松旗揚げをした義貞が鎌倉を目指し利根川を渡る前に岸辺で休んだ時この松に義貞の馬をつないだのだとかもちろんこの松も当時のものではなく何代目からしいです義貞はこの地で生まれ反町館で育ち生品神社で挙兵したといわれています車で移動しましたが10~15分くらいで移動できる範囲にたくさんの史跡が残されています南北朝時代の雄新田義貞の足跡をたどって新田荘を走り回ってみましたこの他にもたくさんの逸話や、いわれのある場所などありますが今回はメイン所を一日で廻れるだけ廻ってみました日本の歴史という漫画で育った私ですがその義貞がかっこよくて憧れていたので物思いにふけりながら堪能する旅となりました実は・・・徳川の由来の場所を巡っていたのですごい勢いで廻ることになってしまいました徳川の足跡をたどった様子は次のブラじゅんこで

2023.11.04

コメント(0)

-

松戸 ②戸定邸

こんにちはブラじゅんこです前回アップしました「松戸宿」散策したあとに常磐線の反対側にある戸定邸へと向かいましたっというわけで今回は「戸定邸編」戸定邸は江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜の弟徳川昭武さんのおうち昭武さんといえば大河ドラマ「晴天をつけ」では板垣李光人くんが演じてましたね建物に入ってまずはお庭を見たいなぁっと思い広間でお庭を眺めていると・・・5分後にボランティアガイドがあるというので参加させてもらいましたまずは広間から表座敷と呼ばれる客間で格式が一番高いお部屋木材なども最高級で例えば、梁が継ぎ目のない木だったり襖が一枚の木の年輪だったりこの木、どんだけ太かったんだ?そしてなんといっても景色が素晴らしい高台に建っているこの屋敷からは江戸川から江戸方面が望めて富士山も見えたそう今は・・・んんん???富士山の位置に高いビルが・・・!?あれは、金町駅前の高層マンションじゃなんか・・・ごめんなさい・・・マンションが建つ前はきれいに富士山が見えていたそうですそしてなんといってもこのお庭丘の頂上をわざと中心からずらしたお洒落な高低そこにコウヤマキの木が並んでいます緑がとってもきれいこの日はお庭に出られなかったけど10日、20日、30日は庭に出られるそうです今度はここを歩いてみたい広間の床の間もシンプルできれいそして欄間には葵が・・・・広間の横には昭武さんの書斎などがあります欄間などもシンプルですね欄間の下をよ~~~く見ると丸い輪がありますよねこれは蚊帳を吊る部分だそう蚊帳・・・懐かしいなぁここからは増設されたエリアになります表座敷と奥座敷の間にある中座敷ここは子供部屋として使われたりのちには衣裳部屋などに使われていたのではないか、、っというお部屋になるそうです日当たりがあまりよくない・・・その奥にあるのが奥座敷ここは後妻である八重さんのお部屋欄間や長押がないシンプルなお部屋奥様のお部屋としてはシンプル過ぎるような気がするけど。。。八重さんは幕府御家人である斎藤貫之の娘だそうでそういうことも関係してるのかな??でも、この丸窓がステキですねこの奥座敷から離れのような形で湯殿があります廊下が細い・・蛇口や湯舟などは近年のものだそうですがお洒落ですよねさらに奥には離座敷がありますここは昭武さんのお母さんのお部屋明るいそして欄間などが豪華になっていますここの欄間にはちょうちょそしてもう一か所にはスズメ昭武さんのお母さんである秋庭さんは万里小路家のご息女スズメは万里小路家の家紋だそうこちらにもある丸窓からは今は木々しか見えないけど当時は視界が開けていて江戸川や富士山が見えたそうですよいったん玄関に方へと戻るとそこには内倉がありますこの蔵、石でできてるのかと思ったらコンクリートなんだそう二階建てで当時は刀剣などがおさめられていたそう今は長持ちなどが置かれてました玄関は表玄関と使者などが使う内玄関があります見にくいか・・・玄関の左側にチラっと見えてますねこの内玄関を入って左に行くと使者の間がありますここは、お客様の使者たちが待機している部屋日当たりもいいしお庭も見えるし欄間にはこうもり!・・・なんでコウモリなんだろうこの景色を見ながら待機。。。いいですねぇガイドはここでおしまい普通に見ていたら分からないことをたくさんお話してもらってすごく楽しく見学できました一緒にまわった方たちもとっても楽しくワイワイと見学できました昭武さんが過ごした戸定邸当時の大名の屋敷が残っていることが珍しいのでとても貴重ゆったりとした空間だったのでまたのんびりと訪れたいなぁっと思いましたおまけお庭の﨑にある東屋庭園ここは一時期、福島県学生寮が建っていたそうでそのために昭武さんが作ったお庭はなくなりましたここには井戸や、窯があって昭武さんは「戸定焼き」という陶磁器を焼いていたそうですそれではまた次のブラじゅんこで

2023.10.23

コメント(0)

-

松戸 ①松戸宿

こんにちはブラじゅんこです今回の散歩は・・・・松戸🎉実は私、隣町の金町出身なので松戸は小さいころからよく行ってたんですがほぼ伊勢丹にしか行ってないなので、今回新しい発見がたくさんあってびっくりの連続でした(ちなみに今回は伊勢丹には行ってません。行ってみればよかった)松戸編としまして①松戸宿②戸定邸の、2本立てでお送りしたいと思いますまずは・・・松戸宿、スタート松戸宿は水戸街道の宿場町北千住から、新宿、松戸と3つ目の宿場になります普段は一日に40人程度だったらしいけど参勤交代の大名行列が通るときはそりゃ~大変だったそうスタートはこちら松戸神社⛩松戸宿の鎮守むかしむかし、ヤマトタケルが東征へと向かうとき従者と待ち合わせたのがこの祠があった江戸川の近くえ? 待ち合わせ?なんかかわいい江戸時代にはここに陣屋があって空地になったところに祠を移したそうそこからちょっと北へと移動しますそこにあるのが・・・松先稲荷神社⛩この神社の名前も面白くて伏見稲荷に行く松戸宿の氏子さんが草加の人と千住宿で会い中山道と東海道に分かれてどちらが先に着くか競争したそうなんです勝ったのが松戸の人でまっさきに着いたぞ~~~っといういうのでこの名前になったとか・・・おもしろい伏見稲荷から勧進されてます松戸宿には坂川という川が流れていますなかなか風情のある小川でこれが伊勢丹のすぐ裏に流れているなんて知らなかった。。。のどか・・・・その川に沿って南へと移動します松戸神社を再び通り過ぎてやってきたのは松龍寺開基は、家康・秀忠・家光と3代に仕えた高木正次1651年にこの地に移転してきてからとても景色のいい場所だったそうで吉宗・家斉・家慶・慶喜がお鹿狩りの小休止所として利用したそうそれでかぁ徳川の御紋があったんですよ立派な本堂✨新しいですねこちらには開基である高木正次のお墓があります正次は正勝の次男で現在の戸定邸の場所に屋敷を置き松戸神社の場所に陣屋をおいたそう松龍寺のとなりには慈眼寺すっかり現代の建物になってましたさらに坂川に沿って歩いているとこんな看板が・・・慶喜さんですね晩年、多趣味で知られている慶喜さんですがカメラも有名ですよね松戸には弟である昭武さんが住んでいたためよく訪れていたそうこの坂川の景色を撮影しているところを昭武さんが移した写真がそうですよ📷なんか・・・・すごいよねそしてこの景色が慶喜さんと同じ場所から撮影したもの少し先に行くとレンガの橋が見えてきました小山樋門1898年に川の逆流を防ぐために作られた樋門千葉県では最古だそう今は使われておらず橋の道路橋として使用されてます私も渡りましたここからUターンして今度は旧水戸街道に入りますそしてひょいと江戸川の方へ歩きますと・・・「ここより松戸宿」という道標がありました江戸川ということで当時はここで江戸川を渡っていました川を挟んだ金町(私の育ったホームタウン)には関所がありましてここから渡し舟で渡ったそうです・・・ポツンと碑だけ建ってましたさて江戸川を渡って松戸宿に入りますよ街道に沿って歩き松戸神社近くに来ると。。。本陣跡今はマンションが建ってました明治維新後も個人宅として使われていたそうなんですが2004年に取り壊されたとえ? つい最近じゃない?早く見にくればよかったさらに北へと向かいます途中、懐かしい建物なんかにも遭遇しながら歩いていると松戸宿の碑(?)がありました次に現れたのは・・宝光院境内にはお砂場がありましたそして、なんといってもここのお寺は幕末の剣豪・千葉周作が訓練していた浅利道場があった場所だそうで入り口に碑がありました周作は、15歳で岩手から松戸宿にやってきて父は馬医師としてこのあたりで開業していたそうちなみにこの文字が書かれた材木は旧本陣の大黒柱だそうですさらに進むと隣の隣くらいに・・・善照寺落ち着いた本堂時代を感じますね・・・さすが街道たくさんのお寺が並んでますよ次に見えたのは西連寺こちらは寺子屋があったそうここで江戸川の方へと向かいますって向かってたらなんか碑がある納谷河岸松戸宿北側の河岸は物流拠点として賑わっていたそうこの辺りは船問屋や材木商が軒を並べていたんだそうでまた、銚子からの鮮魚を日本橋まで運ぶ「なま街道」の中継地だったんだそう街道って言ってるけど海路ですそうよね、銚子から利根川、江戸川、小名木川ってルートで届けてたのかな?当時は海路での運搬が主だったからそうとう賑わっていたんでしょうねここから少し江戸川の土手を通って水神社へと向かいます今は静かにたたずんでますが水神様ですからね、当時はかなり信仰されていたんでしょうねそしてその前には来迎寺さて、このあたりで松戸宿は終わり松戸宿は坂川に沿って街道がありなんだか長閑でゆったりとした街でした伊勢丹しか知らなかったのでその裏にこんな素敵な街並みがあったなんて・・・早く知っていればよかった坂川の流れもとてもよかったなぁではまた次回のブラじゅんこで~~戸定邸へとつづく~~

2023.10.17

コメント(0)

-

金沢(神奈川) 称名寺

こんにちはブラじゅんこです前回からの続き神奈川の金沢を散歩していましたが今回は続きになります前回は瀬戸神社からスタートして称名寺の前にある薬王寺まで歩きました(金沢(神奈川) 瀬戸から洲崎へ)いよいよ称名寺に到着しましたドーンと赤門がお出迎えなかなか立派ここから参道がまっすぐに伸びていますこの参道の途中に塔頭だった光明院の表門がありましたおお、こりゃ趣がある1665年に建てられたらしい昔は塔頭もたくさんあってにぎやかだったんでしょうねな~んて考えながら進んでいくと・・・デデン仁王門👹これまた立派門の中では金剛力士像がにらみをきかせておりましたちょっと見にくいけど・・・筋肉粒々でしたよ称名寺は金沢北条氏の菩提寺北条義時の孫にあたる金沢実時が建立しました当時の邸宅に持仏堂を建てたのが始まりとか実時は幕府でも要職についていて執権からもかなり頼られていたらしい金沢文庫を創設したのも実時さんですその後2代顕時、3代貞顕の代に伽藍や庭園が整備されたそう仁王門をくぐるとステキな景色が・・・極楽の景色~~~~👼昔行った平泉の毛越寺を思い出す・・・阿字ヶ池にかかる反橋、中島、平橋と浄土式庭園が見事に形成されております空が広い・・・この景色が見たくて金沢に来たといっても過言ではないタイムスリップしたような景色橋を渡ると金堂がお出迎え金堂は1681年に再建右側に建っているのは釈迦堂1862年に建てられたそう称名寺は鎌倉幕府が滅んで北条氏も共に滅んだことから荒廃してしまってほとんどが江戸時代に再建されたそういや、再建されてよかったよねおかげで現代の私たちもこの景色が拝めるこの金堂の裏の山に実時さんのお墓があるというので早速向かった・・・のですがん?道がない?分からんぞ・・・と、うろうろしていたらたまたま歩いてた方が道を教えてくれました助かった・・ありがとうございますいや、道ないじゃんこれ、聞かなかったから絶対分からなかったなと思っていると階段が現れました。。。ここから整備されたけど、今はそれほど整備されてない道をえっちらおっちらと登りまして。。。実時さんのお墓お参りさせていただきましたさて山を降りて金沢文庫へと向かいます文庫は金堂の西側崖を隔てた場所にありますこれは火事による延焼をさけるためだとかえ~~、すごい昔の隧道が残されてますこちらが現代の金沢文庫この時は中世学僧列伝っという企画展示をやっていてボランティアの解説でまわったんですがこれが面白かった当時の学僧の様子や僧侶の生活、お寺の荘園のことや当時の手紙からわかる世相などなど解説の方もたくさんお話してくれて予定時間をかなりオーバー(笑)じっくりと特別展を見て常設展示を見なかったという。。。今度は常設展示も見たい本当は顕時、貞顕さんのお墓にもお参りしたかったんだけどタイムオーバーでした残念称名寺は一気にタイムスリップしたような空気までもが違っていて不思議な空間でしたまわりに現代の建物が見えないものあるんでしょうねではまた次回のブラじゅんこで

2023.10.11

コメント(0)

-

金沢(神奈川) 瀬戸から洲崎へ

こんにちはブラじゅんこです今回は神奈川にある金沢に行ってきました金沢というと金沢文庫であったり金沢八景が有名ですよね私は昔友人と八景島シーパラダイスに行ったことを思い出しました金沢は鎌倉ととても関係が深く鎌倉幕府執権の北条氏とゆかりがある街北条氏って得宗家である義時からの嫡流と兄弟や息子たちによる分家がたくさんあるんですが例えば。。。大河にも出ていた北条朝時は名越流北条家と言われてますその中でも義時の子実泰がここ金沢北条家の祖となっていてその後、代々続いていくことになります鎌倉って相模湾に面してるけど金沢は江戸湾に面してるので房総への窓口となってたらしいまずは瀬戸神社からスタート源頼朝によって三島神社から勧進された瀬戸神社今でも海に向いて建っております立派そして道路を挟んで目の前には・・・鳥居が見えてますね⛩直進してわたりたいところだけど横断歩道がないのでちょっとぐるっとまわって・・・ジャジャ―――ン琵琶島神社頼朝にならって北条政子さんが竹生島弁財天を勧進して海の中に島を作って創建したそういや、作ったのか島を今は廻りにビルやら橋やらかかってるけど当時は素敵な景色だったろうなぁ政子さんってあちこちに弁天様を勧進されてますよね🎼琵琶島神社への入り口には福石といわれる石が頼朝が参詣に来たときにこの石に服をかけて海で禊をしたそうでそれからこう呼ばれているんですって鳥居をくぐると島まで土橋のようになっていて両脇に松が植えられてます風情があるなぁ弁天様この日は暑かったけどここは風が抜けてすごく気持ちがいい場所でしたぼ~~っとしたかったなぁ琵琶島から見た平潟湾水がきれいでびっくりしたここから金沢といえば称名寺へ向けてゆっくりと歩いていきます宮川にかかる瀬戸橋を越えていきますすぐ右は海こちら側が瀬戸、あちら側が洲崎なんですが昔はここが狭い海峡になっていたそうでその真ん中に島を作ってそこに2つ橋をかけていたそうなんですよこんな感じ北条氏がかけたそうですよこの辺は釣舩屋が多かったです今度行ってみたいなぁ釣り、あまりやったことないけどこの橋を渡ったところに東屋っという有名な茶店があったそうで伊藤博文がここで明治憲法の草案を審議した場所なんだそうだけど場所が分からなかった目印とかなかったのか、私が見逃したのか。。。そしてその先に明治憲法草創の碑がありましたここで称名寺へと向かう道へと曲がりますするとすぐに見えてくるのが洲崎神社このあたりの鎮守様になるのかな?神社のすぐ隣には龍華寺頼朝が文覚上人に六浦山中に六浦荘鎮守のために創建した浄願寺が起源いやぁ、あの文覚上人ですか鎌倉殿ではかなりうさん臭く書かれてましたよねぇとてもきれいなお寺で御朱印をいただいた時にもとても感じよく対応していただきましたありがとうございましたそしてその先に安立寺天然寺芝生にきれいなステキなお寺でしたその先にある町屋神社町屋地区の総鎮守だそうここの鳥居のところに近所のおばあちゃんが座ってたんだけどず~~っと郵便屋さんを待ってるそうでその理由をず~~っと話してくれてました(笑)92歳のおばあちゃんすごいパワーをもらったなぁかわいらしいおばあちゃんでした道を進むと二股に分かれますがその真ん中に金沢八幡神社がありましたご挨拶をしてから右側の道を進みますしばらく進むと右側にドドーンと立派なお寺が現れます薬王寺なんといっても源範頼の別邸跡に建てられていてご本尊は範頼の念持仏といわれてます蒲殿がここにいたのか。。。もうそれだけで胸熱でございますさてここまでくると目の前が称名寺目的地に到着となります称名寺編は次のブラじゅんこで

2023.10.10

コメント(0)

-

佐野城

こんにちはブラじゅんこです前回は栃木県にある「唐沢山城」に行ってきましたがその帰り道佐野城にも寄ってきましたこのあたりをおさめていた佐野氏は唐沢山城を本拠地としていたのですが関ヶ原以降家康によって廃城にされこちらの佐野城に移ってきたそうもともとこの場所には厄除け大師で有名な惣宗寺が建っていたそうさあ登城します駐車場に車を停めて急な坂道を上がっていくと佐野城址の碑がありましたこの碑の目の前には遊具がある広場が広がってましたこちらが三の丸城の一番南になります今は目の前に線路が走りなんと、佐野駅とつながってますすごい、直通だ・・・その線路に向かってすごい崖になってるんですがどうやら切岸になっていたらしいうんなかなかの急坂ですよねさて、さらに北方面へと歩いていきます緩い坂道を登ったところにあるのが二の丸何か遺構がないかなぁっと思ったけどただ広場だった・・・そして誰もいない・・・さらに進むと・・・二の丸と本丸の間の堀切これはなかなかしっかり残ってるではないかその上にかかる橋を渡って本丸へと向かいますここも広場が広がっておりますが・・・またしても誰もいない。。。平成の発掘調査で石畳の通路と、石垣、井戸が出てきたそうそれらは調査のあと埋め戻されてその場所に出土した石を並べてありました本丸の北には北出丸という郭がありますその手前にも堀切がありましてこちらも橋を渡って北出丸へと入ります突き当たりにテラスが見えてますがこのテラスには隅やぐらが建てられていたのではないかと発掘調査の結果考えられているそうですここで曲輪が見られたのでちょっと下に降りてみましたおお!下りてみるとやっぱり高いなぁポンっと高台が現れる感じですねこの脇をずっと歩いて本丸への堀切だと思われる階段を登ってみると・・・今でもなかなかの深さだけど前はもっと深かったんだろうなぁ先にさっき渡った橋がかかってますね佐野城は駅前にポンっと現れるお城で遺構はほとんどないけど地形など往時をしのばせるものがありますねぇ実際はまわりに外堀もあったそうだけどそこはほとんど残っていなくて駅前だしね今回は廻らず。。。いちご狩りに毎年来ている佐野だけど🍓新しい発見がたくさんありましたでは、また次のブラじゅんこで

2023.09.24

コメント(0)

-

唐沢山城

こんにちはブラじゅんこです今回は栃木県にある唐沢山城へ行ってきました関東一の山城と言われている唐沢山城私、このお城のことを全然知らなくて「ブラタモリ」で知ったんですよそれから気になっていて・・・やっと行くことができました平安時代、藤原秀郷によって築城されたといわれていますその後、一時廃城になるものの、鎌倉時代に9代の弟成俊が佐野氏を名乗り城を完成させた・・・といわれていますなので唐沢山城跡に建っている唐沢山神社は秀郷が祀られているんですねなんといってもあの上杉謙信の攻撃を10度も退けたといういや、すごすぎるやろ。。。そしてそして今回の最大の目的は高石垣では、登城します入るとすぐ食い違い虎口がありますすでにきれいな石垣がそしてその目の前に天狗岩という看板がこの階段を登ってみましたそうしたら・・・・こんな景色がこの景色を見るとここが要衝だとわかりますねこの岩天狗岩という山・・なのかな?その頭がここなんですかね天狗岩から降りて大手道を登城します先ほど入った食い違い虎口を抜けるとすぐにある広場は桝形になってまして武者詰めだったそうです今はこんなスペースになっていました奥が食い違い虎口ここを抜けると大炊の井という井戸があります大きな井戸ですよねぇこういう山城でこんな井戸があるなんて珍しい・・・これは貴重の水源ですね鳥居をくぐって大手道を進んでいきますするとすぐに四つ目堀とそこにかかる神橋が現れます今は石橋がかかっていますが以前は引橋がかけられていて敵が来た時には橋を引き払ったそう今は堀もそれほど深くないですが実際はかなりの深さだったんでしょうね大手道を進むと石垣が見えてきましたここを登ると突き当たりを結構な角度で曲がりますなんか城っぽいこの階段を上がると今は社務所がありますが南城という場所だったらしいさらに階段を登ります登ったところが南局跡・・・二の丸奥女中の詰所だった場所らしいところどころ石垣が見えてますねさあ、まだ登りますよぉこの門をくぐると本丸です今は唐沢山神社の本殿が建っています以前はここに奥御殿があり西側に大手虎口があったそうお参りをしてから左手にある鳥居をくぐりますお、大きな石がありますね鳥居をくぐって坂を下がると二の丸跡鳥居の右側にひときわ大きな石があります鏡石かな?さてこの奥もまだまだ見どころがあるのでここからもう少し奥まで歩いてみます二の丸の虎口を出て本丸の裏の方へと進みます本丸の崖を眺めながら歩くと最初の曲輪、長門丸が出てきました奥に土塁が残ってる!ここはお花畑ともいわれていたそうなんだけどお花畑があったのかな?そのすぐ﨑に本丸の手前にあった局曲輪とこの長門丸との間に作られた虎口がありましたおお!土塁が食い違いになっているのがわかりますね!すごい(興奮中)この﨑には金の丸あとここはもともと宝蔵があったらしい今は青年の家が建ってますここを左にグルっと回り込んで・・・・この坂道の先が御姫御殿らしい行ってみると・・・んんっ虎口じゃないのかやっぱり虎口だ下は堀切になっていて次の曲輪へと続いています行ってみると・・・広いここは北城と呼ばれていたらしいこの北城の裏には二重の空堀があったらしいのだけど。。。ここかな?いや、これなのか?っと、私には全然わからなかったけど。。。私が立っているところも堀切なんだろうなっというわけで階段上って御姫御殿へと戻りますここから元きた道を戻って本丸へと引き返します二の丸まで戻ってくると大勢の人たちがある一方に向いて写真撮影の順番待ちをしていましたそこにあるのは。。。。ジャジャーーーン唐沢山城といえば高石垣もうすごくないですか関東でこんなに立派な野面積みはなかなか見られないですよねテンション上がりすぎて必死に写真を撮っていたら「撮りましょうか?」っと声をかけてくださる方々・・・ありがとうございます結構たくさん人がいたんですがスマホを向けると皆さん映りこまないようにササっと移動してくださるんですよわかってらっしゃるおかげ様で石垣の写真をたくさん撮影できました角が算木積みになってるんですよこれもポイント本丸の石垣を堪能しながら戻り南城にあるご社殿で御朱印をいただきましてこの南城にも石垣があるんですが。。。なんか行っていいのか、いけないのかちょっと迷うような細~~い道らしきものがあったのでとりあえず進んでみると・・・なんとっこんなに立派な石垣が私、この日一番のテンションになりまして「え、これどうやったら全部映るんだ?」「ん? こっちか? いや、入らないじゃん」っと独り言も大きく(誰もいないけど)写真を撮りまくりましたが私が立っている場所が一つ目堀となっておりますしっかり算木積みこれを撮影したくて結構な細い道に侵入・・・大手道を戻りまして途中で右へ曲がり二の丸の下にある三の丸へここも広い一部石垣も残ってました三の丸と四ツ目堀の間は長細い空間になってました帯郭というらしいこの左の柵の下が四ツ目堀大炊の井まで戻ってきてその裏へと進みますここは組屋敷があった場所。。らしいその裏が避来矢山ん?避来矢?? どういう意味なんだろう。。。調べなさいそして大炊の井の前にある小高い部分が・・・天徳寺丸(西城)さあ、駐車場まで戻ってきました見どころ満載でアップするのもかなり時間がかかってしまいました本丸までは道も歩きやすいですがその奥へ行く方は服装なども気を付けた方がいいかも神社の駐車場までかなりのヘアピンカーブで登ってきたんですがそこを歩いて登っている方もいました私が歩いた場所のほかにも歩ける場所はあるみたいですいや、しかしこんな山城がしっかりと残っているなんて感動しちゃいましたここはまた来たいなぁではまた次のブラじゅんこで

2023.09.21

コメント(0)

-

甲府 ③甲府城

こんにちはブラじゅんこですさて甲府編も第3回最後は甲府城へと向かいました甲府城は武田家滅亡後に秀吉により甥の羽柴秀勝によって築城開始され浅野長政によって完成されたそうその後江戸時代には徳川の城となっています明治以降は廃城となり建物が破壊されたあと官庁や醸造所などが建ち中央線の開通もあって今の範囲になったそう城跡ってかなりの敷地があるので県庁などが建ってることが多いですよね甲府五山を回っていたらすっかり遅くなってしまいまして・・・駐車場についたときにはすでに駐車できなくなっておりましたよそしてこんなに石垣が残っているなんて知らなかった私かなりの景色にまたしてもテンションが上がってしまいましたがしかし時間がないので急いで回りますえこんなにガッツリ残ってるのっと驚いた私(すいません)遊亀橋を渡って鍛冶曲輪から登城します手前が鍛冶曲輪上に天守台が見えてますねここから左側にグルっと回りこみまして階段を上っていきますチラっと門が見えてますねデデ~~ン鉄門復元されたものですがなかなか立派本当に中にも入れるようなのですがなんといっても遅かったからね次回は入ってみたいここを入ると本丸になります天守台も残っているので登りますそして天守から見えたのは。。。富士山~~~~これはいいですねぇそしてその反対側には稲荷櫓城の鬼門にあるので艮(うしとら)櫓とも呼ばれていたそう武器庫などに使われていたそうですよ景色を満喫して本丸をあとにします鍛冶曲輪門鍛冶曲輪と楽屋曲輪をつないでいた門こちらも復元されています今回はもともと甲府城は行く予定ではなかったんですがちょっと欲張って寄ってきました短時間だったので次回はしっかりと予習をしてしっかりと見てまわりたいなぁ中央線の北側にも遺構があるみたいだし城跡をしっかりと回ってみたいと思いますでもでも今回行かなかった新府城や恵林寺にも行きたいからなぁ今回の甲府では小学生以来の憧れの場所にも行けたし信玄のよき時代の甲府が垣間見れて感慨深かったですまた違う角度で甲府を回ってみたいなぁご飯も何も食べずに駆け回ったのでやっとご飯山梨といえばのほうとうをいただきましたおいしかった~~~ではまた次回のブラじゅんこで

2023.09.14

コメント(0)

-

甲府 ②甲府五山と甲斐善光寺 + 信玄の墓

こんにちはブラじゅんこです前回のアップからすごく時間がたってしまいましたまだ甲府編も完了していないのに。。。それでは前回の「躑躅ヶ埼館」から引き続きましてアップしていきますねあちこちに○○五山がありますが甲府にも「甲府五山」があります信玄が定めた5つのお寺をめぐっていきたいと思いますまず最初に訪ねたのは法泉寺山のふもとにあるとても雰囲気のよいお寺でしたここは南北朝時代に活躍した武田信武が創建したお寺ここには信武のお墓と武田勝頼のお墓もあります勝頼といえば天目山の戦いで自刃した武田家最後の当主ですがその首級を快岳禅師が持ち帰り葬ったといわれているそうです勝頼って諏訪の跡取りになるはずだったのに兄たちが亡くなったために武田に戻されて中継ぎとして当主となった。。。というしかも武田家が滅亡へと向かうこの時期になんとも悲劇のヒーロー・・・ですよねそんな勝頼のお墓があるなんて。。。しっかりとお参りさせていただきましたこちらは第10代当主であり法泉寺を創建した武田信武のお墓もありました次のお寺に行く前に信玄公墓所へえ?こんなところにお墓が?なんて場所にポンっと現れました信玄は恵林寺に葬られているそうなのでなんでここ?っと思ったら信玄は上洛の途中で体調が悪くなり引き返す途中でなくなりましたが自分の死を3年は隠せっと言っていてその3年の間ここに葬られていたらしいほほ~~~~なるほど続きましては円光寺こちら信玄の先祖である逸見太郎清光さんの創建それを信玄が現在地へ移したそうこちらには信玄の正室・三条夫人のお墓がありますさあ!ここでいよいよ!あそこに行くことにしましたあそことは。。。甲斐善光寺善光寺って長野にありますがそこをご本尊を信玄がここに持ってきちゃったっという話を聞きましたが信玄がどうしてもご本尊を欲しかったのかそれとも俺がこの国をとったぞっと知らしめたかったのか(あくまでも私感です)なにはともあれ甲府にも立派な善光寺が建っております山門をくぐって進むと立派な本堂が見えてきましたはい、どーーーんどことなく長野の善光寺に似てません?行ったことないけど本堂には鳴龍や(何度も鳴らしちゃった)真っ暗闇を歩く「お戒壇」もありチャレンジしてみました本当に暗くてドキドキ善光寺ではもう少しのんびりしたかったんですがまだ五山も2つしか廻っていないし時間はないし・・・で急いで次のお寺へと向かいます次は善光寺からほど近い東光寺へ庭園が有名だそうですが時間が遅かったのかどこから入るのか分からずここ・・・ではないよなぁでも、きれいこの仏殿は室町時代に作られたといわれていて信長の攻撃にも昭和20年の戦火にもあわず残ってますきれいここには信玄に攻められて滅びた諏訪家当主のお墓があります諏訪頼重は降伏したあと東光寺に幽閉されここで自刃したそうです勝頼のおじいさんになりますねそしてもう一人信玄の長男義信のお墓もあります義信さんは嫡男でありながら東光寺に幽閉され、自刃しています義信の奥さんが今川家で信玄が今川家と手切れして攻め込むということで義信が反対だったとかそのためにクーデターを起こそうとして露見してしまったとか言われていますがどことなく徳川信康事件と通じるところがあるような。。。この時代は本当に複雑で悲しいですよね。。。いや、信玄おそるべし。。。東光寺からすぐ近くにある能成寺さあ、ここで本当に時間がなくなってしまいました考えてみればお昼ご飯食べてないいや、でもあと1件頑張って突き進みますちょっと迷いながらやってきた五山ラスト長禅寺すごい立派駐車場がここでいいのか迷っていたらたまたまお寺の方がお買い物から戻ってらして(笑)「大丈夫ですよ~」っと教えてくださいました時間遅くなっちゃったけどありがたく拝見させていただきました信玄のお母さんである大井夫人のお墓があります長禅寺は大井夫人の菩提寺ですが夫人が招いた岐秀元伯によって創建されまた信玄が出家するときに法名を授けたのも元伯だとかってことは武田晴信よりも有名な名前である信玄の名づけの親?ここまですごい勢いで廻ってきました時間が押せ押せでじっくりとは見れませんでしたがかなりの達成感がありましたしかしここで終わるわけではなく日暮れの時間と戦いながら甲府城へと向かいました。。。つづく

2023.09.11

コメント(0)

-

甲府 ①躑躅ヶ崎館

こんにちはブラじゅんこです今回のテーマは甲府これまた日帰りでお昼ご飯を食べ忘れるほどの弾丸行程だったので。。①躑躅ヶ崎館②甲府五山と甲斐善光寺③甲府城の3回に分けてアップしますがんばるぞ小学生の時からず~~~~っと憧れていた躑躅ヶ崎館城を持たずに人は石垣 人は城と言っていた武田信玄もう、それだけでかっこいいそんな信玄にあこがれていた渋い小学生だった私。。。朝からテンションマックスでしたが。。。まず駐車場で迷うという。。。まあ無事に車を停めていざ館へ館の西側に車を停めたので歩き始めるとすぐに堀が現れましたこの堀は館の西側にあった梅扇郭の堀・・多分この堀の堪能しつつ歩いていたら。。。板垣さんのおうちに到着しました板垣信方武田四天王の一人信玄が諏訪氏を滅ぼすと諏訪郡代となって信濃経略で戦功をあげたそう1548年、上田原合戦で討死館の周りにはこういう標識がたくさんあって誰がどこに住んでいたのかが一目瞭然分かりやすかったですジャジャーーーンきました~~~~いやぁ、テンションあがるこの橋を渡ると武田神社があります石垣も立派今は武田神社の敷地ですが以前は、、、もちろん、、、武田氏館、つまり躑躅ヶ埼館ついに来ましたよ小学生のころから憧れていた場所にそれだけでもテンション上がりすぎているのでさらに石垣みてテンション上がりまくる昔の配置図を見るとこの鳥居のある場所以前は橋もなく出入口もなかったもよう駅からくるとまっすぐここに来るからなのかあとから切り開かれた場所なのかな?石垣もちょっと不自然になってますこの武田神社の「武」の文字一本多くない?ではずんずんと進んでいきますご本殿・・・いきなりご本殿の写真になっていた興奮し過ぎて撮影してなかったのかな(記憶ない)井戸がありました信玄公ご使用・・ということなのでお使いになっていたのでしょうか館にはいくつかの井戸が残されているようですよご本殿をグルっと回ってみましたご本殿も玉垣もとってもきれい檜皮葺になってますねはぁぁそれにしてもここに信玄がいて生活していたのかと思うとそれだけでも変なテンションになっております落ち着いて拝めないさて神様にご挨拶したので早速、館内を歩いてみますまずは大手門へうおおおお~~~~!こちらが躑躅ヶ埼館の正式な門でございます残っている土塁もなかなかの迫力そして大手門を出るとそこに現れるのが・・・・でた~~~~!!馬出武田といえば馬出馬出といえば武田(勝手に言ってます)この馬出もすごく楽しみにしていたんですよ遠くから見ると形もよく見えますねここは長方形の形をしてますが丸い形だったのではないか、という説もあるそうです(確か)ここの馬出の前に高台に登れるところがあったのでえっちらおっちらと登りまして。。。いやぁ、いい景色だなんだか、感慨深い。。。ここから館の南側を歩いて家臣の家を訪ねていきます真田幸隆武田二十四将の1人あの真田幸村のおじいちゃんですね真田さんちから道を挟んだお向かいには高坂弾正武田四天王の1人そのお隣には穴山信君穴山梅雪として有名ですが勝頼から信長へと主君を変えて本能寺の変のおりは家康とは別に伊賀超えをしようとして横死してますね。。。さて今度は主郭の西側にある西曲輪へと入りますおお、なんか、なんか、いいぞ土塁がすごいですよねしっかりと残ってますそこから奥を眺めると・・・おおおおお西曲輪から、その奥にある味噌曲輪の間にある堀と土橋がこんなにくっきりと残っていますこの日、最大のテンション爆上がりその奥の土塁もはっきりと見えてますね余談ですが。。この土塁に小さな子が登っていて下りれなくなってましたうん、気持ちわかるよ。。。私も登ったし(笑)その奥の味噌曲輪はまだ発掘されてるのかな?今回は躑躅ヶ埼館の配置図だけを見て歩いてみましたあとで見ると姫の井戸とか色々あるみたいですが。。私的には躑躅ヶ崎の大きさを感じて武田家が見たであろう景色ここからあの武田軍団が出陣していったのかと思うと感慨深いを通り越して変なテンションになってしまいましたさて、甲府第2弾は「甲斐五山と甲斐善光寺」編では次回のブラじゅんこで

2023.07.21

コメント(0)

-

秩父

こんにちはブラじゅんこです今回は「秩父」でブラブラしてきました実は大学時代は西武池袋線を使って通っていた私最近は車移動がほとんどなので乗らなくなりましたがこの日は久しぶりに特急に乗り込みました黄色いしかも窓が広くて快適でした今回は前調べをあまりせずに出かけたので本当にぶらぶらと歩く感じになりましたが(笑)お付き合いくださいねまず最初に向かったのは秩父札所第13番 慈眼寺1486年に開かれた古刹。目の健康にご利益があるそうです。この山門は医薬門と言われているそうですうわぁ、歴史を感じる本堂ですね。と思ったら明治11年の秩父大火で燃えてしまってその後20年かけて再建されたそうです堂々としてますねぇお参りを済ませたあと御朱印をいただきに行きました本堂の左側にある建物で御朱印をいただけるということでそちらを見ると大きな木がこの木はメグスリノキと言われていてこの木を煎じた汁で目を洗うと眼病にいいそう木を煎じるって・・・幹を煎じるのかなそれとも葉っぱを煎じるのかなぁそして御朱印をいただきにいくと目にいいお茶をどうぞっとお茶をいただきました麦茶みたいに飲みやすいお茶でしたごちそうさまです道標も残ってました秩父の道は細くて入り組んだ道になっていますがそこをぶらぶらと歩きまして。。。次にやってきたのは秩父今宮神社おおっ!なんか立派だぞ実はこの日は6月30日夏の大祓の日というわけで茅の輪がありましたもちろんしっかりとくぐらせていただきました今宮神社には龍神様が祀られていますがパンフレットによると3つの条件があるようです①霊山があること = 武甲山②近くに岩洞、または横洞があること = 大欅の樹洞③湧き水があること = 龍神池3つすべてを兼ね備えていたので八大龍王という神格の高い龍神様が祀られたということですこちらは龍神木というそう立派ですねぇ遠くからでも存在感がすごいそうそうここには清龍の滝という武甲山の伏流水が湧き出ていていただけるということでちいさ~~~~なボトルが用意されていたので少しだけいただいてきました御朱印をいただいたところにあったんだけどこれで使いかた合ってるのかなここから大通りである299号に出ますここの通りは大宮郷の中心部だそうこの辺りは大宮郷と言われていたそうです六斉市という定期市がたってにぎやかだったそうですよちょっと裏道に入ると古くて懐かしい建物に出会えます私が子供のころは結構よく見ることができたのですよ懐かしい・・・いや、歳がばれるがな。。。道を歩いていたら秩父についての記事とかをババーーンと貼ってあるお店(?)があってそういえばそんな事件もあったなぁと思いだしたのが秩父事件いわゆる一揆ですが明治17年に秩父の農民と氏族が政府に対して起こした武装蜂起一万人もの人が蜂起したそうですその一揆で殉死した警官2名のお墓があるという少林寺を尋ねましたなんと参道に踏切が目の前にお寺が見えてますその警官の方たちのお墓はこちらで合っているのでしょうか。。。自信がありません。。。気を取り直して秩父といえば秩父神社へと向かいますもうすぐそこっというところで立派な家を発見宮前家なんと有形文化財すごい。。。広い。。。そしてその向かいには。。。薗田家こちらも有形文化財どうやら秩父神社の宮司さんのおうちらしいです立派すぎるやろ。。。そして・・・ついにやってきましたジャジャ~~~ン秩父神社鳥居を潜り・・・神門を潜り・・・いざご社殿へうわっ!豪華戦国時代の末期に戦火が焼けてしまったものを1592年に徳川家康が大旦那となって再建されたもの豪華ですよねぇこのご社殿には有名な左甚五郎の彫刻がこれでもかと飾られています特に有名なものにはそれぞれ看板がついていてわかりやすくなっていましたつなぎの龍東北である表鬼門を守る青龍昔、少林寺の近くに天ヶ池という池があってそこに住みついていた龍が暴れるとこの彫刻の下に水たまりができていたので彫刻の龍を鎖でつなげたら龍が現れなくなったそうよく見るとその鎖が見えますよご社殿の裏側にある北辰の梟こちらは。。。なんと。。。修復中。。。まあ、仕方ないきれいになったころにまた見に来よう社殿西側には。。。お元気三猿三猿といえば日光ですがこちらの三猿は。。。よく見る、よく聞く、よく話そう日光と逆だ表情も豊かそして正面には子宝・子育ての虎当時の狩野派の流れを汲んで母虎はヒョウ柄で描かれていますいやぁこの他の彫刻も豪華で見とれてしまいました。。。神門近くの大銀杏もすごい。。。存分に拝見したので御朱印をいただいてお昼~~~~この日は秩父神社近くの秩父ふるさと館にあるそばの杜さんで鴨汁をいただきましたぁさて実は最初に訪れた慈眼寺にあった地図で城跡があると知った私ちょっと距離があるのですが帰りに電車に間に合いそうだったので向かってみることにしましたその途中にも古い建物がたくさん近藤歯科医院(有形文化財)地蔵川にかかっていた石橋の石が残っていました三階建ての松本家もっとあちこち歩いたらたくさんのステキな建物に会えそうですね荒川と支流に囲まれた場所にある金仙寺ここに昔の城があったそうです支流にかかる小さな橋に大門橋とあったのでこの先に大門があったんですかねこの橋の先はすごいヘアピンカーブだし高低差もすごいですね川も深いこれはなかなかに防御ができそうですヘアピンカーブを一生懸命登るとお寺の石碑が建ってますがこの辺が大門だったらしいですここからお寺まではまっすぐな道両脇に立派な杉並木がありましたここにお城があったそうですが。。。どこから裏に回ったらいいのかわからず行ったり来たりしたけど諦めたあの竹林のあたりに遺構がありそうだけど。。。途中までしか行けず仕方ない時間もギリギリなので急いで駅へ向かいますそうそうこの日は雨が降ったりやんだりの天気で武甲山は見られませんでした今回は気になった場所や歩きながら見つけたところに向かいましたが次回はもっと秩父の町の成り立ちや今回行けなかったところへ行ってみたいと思いますでは、また次回のブラじゅんこで

2023.07.12

コメント(0)

-

猿島

こんにちはブラじゅんこですいつもふと思い立って出かけていますが今回もふと思い立ちまして(笑)東京湾唯一の島猿島に行ってきました神奈川県横須賀にある猿島横須賀の三笠ターミナルから船で10分っということでこの日は車ではなく電車で出かけました京急の横須賀中央駅から歩いて15分くらい記念艦となっている「三笠」が置かれている三笠公園にある「三笠ターミナル」へこの日は暑くて暑くてしかも風か強くて日傘しか持っていかなかったのを激しく後悔ターミナルに入り涼しさに救われました。。。さあ、船に乗り込みます平日だったけどなかなかの人数でした島が近づいてきましたテンションが上がるさあ上陸桟橋にこんなかわいいゲートが出迎えてくれますここでこの島の楽しみ方はいろいろあります。砂浜でのんびりorBBQ島をゆっくりと観光BBQは、手ぶらで行ってもレンタルできるそうですよ(私は観光目的だったので詳しく調べていないので BBQしたい方は調べてみてくださいね)観光する場合は・・・①ガイドさんにお願いする(30分コース)②〃(90分コース)③自分で自由に歩く私はしっかりと見て歩きたかったので90分コースをお願いしました定期船が1時間に1本なのでそこも考えて決めるのがいいかも私が行った日は30分コースに行く方が多かったかなで、私がお願いした90分コースの参加者は私を含めて2名これがと~~~っても楽しい内容だったので早速アップしていきますねまずは歩きだして・・・というかスタート地点にあった建物から発電所レンガで建てられてるんですがモルタルで覆われています。。。もちろん目隠しのため猿島は東京湾に唯一ある島なので幕末から軍事要塞としての役割をおってきました無人島のため人家などはなく軍事基地としての建物などが残っていますこの発電所は蒸気で発電してたそうで・・・あ、トーマスですねなんてのんきに話す私というわけで大切な井戸もあります井戸とは言っても真水が出るわけではなく塩っから~~~い水だったそうですよえ、じゃあ飲み水は?どうしてたかというと週1(だったかな。。。)で船で運んできてたそうですそして発電された電気は。。配管を通して送電されたそうです道の横に配線が通ってますねこの切通し!なんと手彫り違う世界に来たみたい。。。お城でいう桝形のような道になってます戦争で日本が負けてアメリカ軍が上陸してきたときここのクランクで先が見えなくなって威嚇射撃をしたらしいその弾丸が前は残ってたんだけどね~~っとガイドさんが教えてくれたので壁の弾丸跡を見ていたら同行していたもう1人の方が「あれ、これ弾丸じゃないですか?」っと、なんと弾丸を発見分かるかな。。。弾丸の金属が見えてますこれには私もガイドさんも大興奮3人で写真撮りまくりこのレンガ積みのところには兵舎や弾薬庫があって90分コースだと中に入れちゃいますこちらが兵舎ここにベッドが並んでいたそうこちらが入り口外から見られてると、なんだか逆に。。。(笑)兵舎を外から見るとこんな感じ兵舎の前にはこんな場所が・・・なんだかわかるかな?正解は・・・トイレさらに進むと今度は弾薬庫が現れます入り口はこちら扉の横に小さな扉がありますがここは狭い通路(?)のようになっていて管理通路と呼ばれているらしい弾薬庫内はこんな感じ入り口から少し狭くなっているのが前室その奥に弾薬が保管されていましたもちろん火気厳禁この弾薬庫の上に砲台があって弾丸を1つずつ引き上げていたそうその引き上げる場所がこちらここが上へと抜けていましてひっぱりあげていたんですねその穴を下から撮影してみたけど。。。ちとわかりにくいか。。。。そして砲台へとあがる階段が再現されていますこの階段の石が崩れ落ちていたそうですよちなみにあちこちでレンガが積まれていますが作られた年代によって積み方が違っています小さいレンガと大きいレンガを交互に重ねているのがフランス式フランスでもフランドル地方の積み方だそうなのでフランドル式と言われているそうそして同じ大きさのレンガが積まれているのがイギリス式そして一番テンションが上がったのがこちら!角が算木積みつまり石垣ですよここでテンション爆上がりしてしまいまして写真を撮りまくっていたらご一緒した方もテンション爆上がりしていて2人で撮りまくり(笑)その先にはいわゆる「愛のトンネル」という名前で有名な隧道中は薄暗いのでガイドさんがライトをつけて歩いてくれました水も流れてますねそこを抜けると・・・・算木積みだ!しかも石垣に反りがある!いや、もう石垣じゃん!と、またしてもテンション爆上がりした私ともう一方の参加者の2名撮影しまくってたら記念撮影してくれましたん?ぶれちゃったけどねありがとうございます石垣に盛り上がりつつ進むとまた小さなトンネルが出てきますそこを抜けると。。。いやぁ、千と千尋みたいですね違う世界が広がりそう。。。今度はラピュタかここから左へと歩いていくと日蓮洞窟があるのですが今は道が崩れていて通行止めでいけませんでしたそしてさらに進むと・・・砲台がありましたそしてこのあたりには有名な蝶々が飛んでくるそうでアサギマダラという蝶だそうで捜しにきている方たちもいました実はこのあと飛んできてくれて見ることができました(写真とれなかったけど)こちらがアサギマダラ何千キロって飛んでいくそうですよゆったりとゆらゆらと飛んでいきましたその砲台を抜けると・・・海だ~~~~~この日は快晴なだけあって海もきれいだし遠くまでよく見えましたここからは観音崎もよく見えますがなんと第一海堡、第二海堡が見えますこの海堡は砲台からの発射距離が短かったため届かない場所を補填するために作った台場みたいなものですね薄っすらと見えてるんだけど、、、分かるかなぁこちらは観音崎ちなみに観音崎は会津藩猿島は川越藩がおさめていたそうですどちらも幕府側の藩ですねさっきまでのラピュタのような場所は空からみてもわからないように建物の上に土や草が覆っていましたが砲台に出てくると景色がわ~~っと広がりますこのあとは108段と言われている階段を一生懸命上がりまして。。。見張り台にやってきましたここで一休みしながら解説をしてもらいましたここからは横須賀の軍港がよく見えます今度は階段を下りると元の場所へと戻ってきました最後にここの砂浜で磁石を近づけると・・・・うおっ、たくさんの砂鉄が砂鉄がとれるということは・・・横須賀に製鉄所があったそうですよこれでガイドツアーがおしまいガイドさんも建物だけでなく昆虫や植物の話やいろいろな歴史の話など本当に楽しいツアーでしたご一緒した方もすごく博識で色々と会話もすごく楽しかったです30分でパパっと回るのもいいけど90分でじっくりと回るのも楽しいですよちなみにガイド料は600円でしたえ?いいんですか?っていう情報量でした夏はとにかく暑いので暑さ対策はしっかりと飲み物は桟橋近くにしか売っていないので(島値段です)しっかりと確保してくださいね猿島こうやって見ると緑豊かな島ですが幕末から戦中にかけてたくさんの兵士さんがここに住み空や海を監視し厳しい日々を過ごしていたんですね今でさえ幻想的な景色が見れますが通ってきた歴史を考えるとなんとも不思議な感じがする島でした

2023.07.10

コメント(0)

-

忍野八海

先週、テレビで見た忍野八海に行きたくなって早速行ってきましたちょっと曇り空だけど雨の心配はなし忍野八海には専用の駐車場はなくて近隣にたくさんの駐車場があるのでそちらに車を停めます私は無料に停めたくて(笑)(1件だけ無料駐車場があります)その場所がなかなか見つからずにせま~~い道をあちこち走ってしまいました忍野八海といえばこの映像を思い浮かべる方も多いと思いますこの日は残念ながら富士山がまったく見えなかったのですがそれでも水のきれいさに感動がしかーーしここは「忍野八海」ではないのですよ。。。富士山の噴火によってできた「山中湖」と「忍野湖」この忍野湖が枯渇したのち、富士山の伏流水を水源とする湧水池がいくつか残りその代表的な池が忍野八海となりました江戸時代には、富士登拝を行う富士講信者の巡礼地となりましたなので、池には霊場の番号がふられていますせっかくなので番号の順番に回ろうかと思ったけどやっぱり近場からついつい見てしまったまずは7番霊場「鏡池」本来ならこの池に富士山が映ったりするはずなのに。。。富士山自体が見えないので仕方ないそこからすぐ近くにある5番霊場「湧池」ここはもう池の色がコバルトブルーだったきれいすぎてテンションが上がりすぎたなんとかこの色を写真におさめたかったんだけど・・・やっぱりスマホじゃ限界よねさてここから1つだけ離れたところにある池まで歩いていきますこの鏡池や湧池のあたりは一番の観光地でもあるので人も多くておいしそうなお店もたくさん並んでますお昼にはちょっと早いのでまずは池を目指して歩きます池が集まっている場所から10分くらいかなテケテケ歩きましてたどり着いたのが・・・1番霊場「出口池」ここは離れているからか人がほとんどいなくて静かしかも溶岩の下から湧き水が湧き出ている様子もしっかりとみることができましたこの下から豊かな水が湧いています池って気が滞るって言われるけどここは水が常が流れていてなんともいえない澄んだ空気でしばらくのんびりと眺めていましたなんかすべてが澄んでる・・・さあ、ゆっくりしてるとまた時間がなくなるからそろそろ戻ろう途中できれいなアジサイに出会ったり立派なヤマボウシの木に出会ったり再びテケテケ歩いているとさすがにおなかが空いてきたのでお店を探しつつ歩きますお昼をいただいたのは「丸天」さん私の周りの席は全員外人さんでお店のおじさんとの会話がなかなかパワフルで面白かった(笑)さあ池巡り再開お店のすぐ裏にある池へと向かいます2番霊場「御釜池」熱湯が沸騰するように湧水することからついた名前だそうで結構深くなってますニジマスが泳いでましたよここから次の池までは川沿いを進みますまあ、この川の水もきれいいいですねぇ右側は「阿原川」 左側は「新名庄川」真ん中に「八海橋」ずっと散歩していたい。。。4番「銚子池」ここは水が湧いて砂が巻き上がっている様子がよく見えます縁結びの池だそうですよ次に行きたい池は唯一、有料な池でその入り口の場所を間違えてすごい遠回りをしてしまいました銚子池のすぐ横だったんですけどねまあ、この景色を見られたからいいか3番霊場「底抜池」ここは榛の木材資料館の中にあります古民家があったり鯉がたくさん池があったりとてもきれいなところだったんですが全然写真撮らなかった・・・ここまでくればゴールはもうすぐ6番霊場「濁池」全然濁ってません昔、みずぼらしい行者が水を求めたけれど断られると水が濁ったと伝わっています8番霊場「菖蒲池」ここもバックに富士山が見えたらきれいなんだけど。。見えず・・・これで忍野八海はすべて回りました最後に忍草浅間神社にご挨拶807年創建源頼朝が富士の巻き狩りの時に鳥居埼鬼坂までを社領としたそう富士の巻き狩りですよ「成長著しい金剛」ですよ(by 鎌倉殿)ここの随身門は和田義盛と畠山重忠による寄進といわれています癒しの義盛さんと麗しの次郎様・・・(by 鎌倉殿)忍野八海は思ったよりコンパクトでゆっくりと歩くことができましたしかも水がきれいだし空気もきれいだし水の流れに癒されまくりました最後におばあちゃんが焼いてる草団子をもちもちで美味しかった~~~では、また次の散歩で

2023.06.28

コメント(0)

-

佐倉 その3 ~武家屋敷・佐倉城址~

堀田邸でのんびり過ごしてからタイムリミットが近づいていることに気づいた私急いでお城方面へと向かいますその途中にある武家屋敷へ3件残っている屋敷それぞれ建てられた年代などが違うんで趣が違っていますこちらは旧但馬家もともとこの場所に建っていたそうで当時の特徴をよく残しているそうで他にも一番古く1835年ころに建てられた旧河原家江戸時代末期に建てられた旧武居家と並んで建てられていますこちらは武居家ゆったりとした造りで風が抜けるこの家は本当に気持ちよくてここでもついついのんびりと・・・いかんいかん時間ないのに急いでお城へと登城しよう武家屋敷から城へ向かう途中にひよどり坂っというかなり趣のある坂がありますこの雰囲気ですよ!皆さん、写真をたくさん撮ってましたよいいですね~~~昔の武士の方たちもここを通って登城していたのかなぁさあ!今回の散歩のスタート地点だった大手門まで戻ってきました正々堂々と正面から登城させていただきます三の門跡(全く跡がない)を抜けて歩いていると出丸跡という看板が!出丸・・・好きなんですよねぇ迷わずにそちらへ向かうとまあ下る下る下るのはいいんだけどこれ、あとで登るんだよなっとちょっと気が遠くなりながら進むと・・・写真だとわかりにくいけど結構形が残ってましたこれはテンションが上がる出丸内を走り回ったり土塁に登って眺めたりかなり満喫してしまいました無事に出丸から生還し本丸への入り口である台所門跡へこれも看板があるのみで土塁なども残っておりませんです広い本丸広場に出ると数組の家族がレジャーシートを広げて遊んでいました私はというとまだ土塁に登り(笑)天守閣跡へここにも碑が立っていますこちらは天守から本丸の眺め今は平和な景色天守のとなりにある銅櫓跡土塁の上をぐるっとまわって一の門跡へ本来なら三の門、二の門、一の門と通って本丸に入りたかったのですが出丸を見つけちゃったのでね一の門を出るとお城の礎石が集まっている場所がずいぶん集めたなすごい量ここが二の丸跡になっていて廃城になったあと連隊の兵舎が置かれましたそんな広場を抜けて椎木門跡へこちらもこの看板のみそこを抜けると馬出の空堀がありますが時間がなさ過ぎておお急ぎで通り抜けたので写真がない。。。何度が来たことがある佐倉ですが城下を歩いたのは初めてステキな方たちにも出会ってたくさんのことを教えてもらってすごく楽しかった大満足な佐倉散歩でした

2023.06.21

コメント(0)

-

佐倉 その2

さて。。。おはやし館でたくさんの説明をしてもらって大満足で退館いやぁ、面白かったなぁ。そして佐倉藩の藩主だった堀田家の菩提寺へと向かいますここでちょっと佐倉藩のお話徳川家康が江戸幕府を開き1610年に、土井利勝が佐倉の領主となります土井利勝・・・「徳川葵三代」で林隆三さんが演じてらっしゃいましたねぇ私にとって土井利勝さんは林隆三さんでインプットされてますそういえば古河を歩いた時に土井利勝さんのお墓をお参りしたなぁ話がそれましたが。。利勝さんはかつて千葉氏が築いた鹿島城があった場所に佐倉城を完成させたそうってことはこの佐倉城址は鹿島城址でもあるわけですな江戸の東を守る要として幕府の要職を務めた譜代大名が城主を務めていますその中でも一番多く領主を出したのが・・・堀田氏堀田さんと言えば老中をたくさん輩出してますよねそんな堀田氏の中で江戸時代末期に領主となった堀田正睦(まさすけ)さんたちのお墓がある甚大寺へと向かいますがお寺に入る前にお墓への入口が現れましたこちらは佐倉藩最後の藩主堀田正倫さんのお墓そしてなぜだか堀田正睦さんのお墓の写真がないのですが・・・いや撮影したはずなんだけどなぁ私のスマホが言うことを聞いてくれなかったということで佐倉の地形はなかなかに起伏が激しくてすごい高低差に興奮しながらてくてく歩きましてやってきたのが・・・旧堀田邸最後の藩主である正倫さんの邸宅になりますこの構え見てくださいよなんてきれいなこちらはお庭からの景観美しいですねぇ。。。公的なお部屋と私的なお部屋見た感じはそれほど派手ではありませんが1つ1つとても高価で上品な造りになっていました無料で解説してくださるボランティアの方に色々と教えていただきながらちょっと雑談なんかもしつつとても楽しくてそして落ち着く空間でした。。。客間を望む廊下からいわゆる縁側みたいになってて(いや、縁側にしては豪華だ)腰かけてのんびりと風景を眺めてました。。。なんとなく時間がゆっくり流れているような。。。部屋数すごいな。。。壁紙やふすまふすまの取手など凝ってましたよぉってのんびりしていたら時間が押してきたので(いつもこんなだな)急いで次の目的地へ向かいますさあいよいよ佐倉城へと向かいますよつづく

2023.06.18

コメント(0)

-

佐倉 その1

佐倉には以前しいたけ狩りや国立歴史民俗博物館に行ったりしたことがあってゆっくり歩きたいなぁっと思っていたのでのんびりと散策に出かけましたまずは大手門跡からスタートここには碑のみ残っています桝形になっていて今は土塁が整備されています・・ちょっと見にくい広い広場になっていてちびっこたちが元気に走り回って遊んでましたよそしてその隣には成徳書院は佐倉藩の藩校儒学、兵学、医学、蘭学が学べましたそして1843年には日本初の私立蘭方医院である「佐倉順天堂」が開設されたそう佐倉・・・すごいなそこからすぐの場所に佐倉の鎮守 麻賀多神社立派な鳥居奥に見えている社殿は天保14年に、堀田正睦が新たに立て替えたものだそうゴールデンウイーク中に訪れたのでこいのぼりが泳いでました絵馬がかわいかったので思わずパチリ最近は神社やお城にもキャラクターをよく見ますねぇ立派な大銀杏も!大満足で神社を出てすぐ隣にある有名なお蕎麦屋さんでとろろそばを食べようと思って入ったら…待っている人がたくさん仕方なくあきらめてそのまま城下町へと向かいました城下町のメインストリートを歩いていくと行きたかった蕎麦屋さんの姉妹店があったので念願のとろろそばを食べてお茶屋さんで新茶をいただいて満足で歩いていると高札場を発見そしてその前におはやし館があったのでお邪魔しましたそこでは佐倉のお祭りについてたくさんお話を伺いました佐倉の山車のことお囃子のことお祭りの歴史などなどしかもお話してくださった方がお囃子の方でなんと生演奏までいろんなことを教えてもらってすごく楽しかったです つづく

2023.06.09

コメント(0)

-

石垣山一夜城

小田原合戦といえば一夜城なんでも強硬してしまう秀吉のイメージ通りかなり急ピッチで作られたお城です一夜城と言われていて朝にいきなり城が表れたっと言われていますが魔法使いではないのでそんなことはなくそれでも驚愕の速さで作られてます1590年4月6日に笠懸山に登りここに城を築くことを決めますそして5月14日には石垣が出来上がり6月26日には秀吉が石垣山に本陣を移していますえ、約3か月重機もない時代になんてことをしてるんでしょうか。。。細い山道をクネクネと進んでいき駐車場に車を停めると目の前に石垣が表れますなかなかの野面積みここから坂道をえっちらおっちらと登っていくと。。。二の丸曲輪ひろ~~い野原になっていて気持ちいい!そして二の丸からの景色がこちら!ジャジャン!そこから東側を見ると本丸曲輪の石垣が見えますまた一段高くなっていますがこの上が本丸となりますよ頑張って登りますそして本丸から小田原城を望むことができます見えますね~~~小田原城の天守がこりゃ~、秀吉は気分よかったでしょうこの小田原城を囲んだ総構えの外側にズラ~~っと秀吉軍が囲んで布陣していたんですから今は「いい景色ね~~」なんて見れるけどいや、怖い・・・・一夜城って石垣と建物がいくつかあるくらいなのかと思っていたんですが二の丸、西曲輪、南曲輪、東曲輪、そして井戸曲輪とかなり本格的なお城になっていてびっくりしましたさすが秀吉あなどれん。。。今回の小田原小学生のころからず~~~っと気になっていたことを実際に見て確認できて大満足でした今度は総構えの東側や秀吉軍の陣跡もまわってみたいな

2023.05.23

コメント(0)

-

小田原城

総構えを歩いてから坂道を下りていくと小田原城が見えてきます🏰お城の北西に位置していた小峯曲輪跡に報徳二宮神社がありますお馴染み「二宮金次郎」を祭った神社整備されたとてもきれいな神社。カフェもあったのでゆっくりしたかったけどすでに時間を押しているので急いでお城に向かおうお城への正式な入口馬出門土橋を通って馬出門を抜けると桝形に作られた場所へそこを抜けると馬屋曲輪そこをぐるっと回って住吉橋を渡ると・・・また桝形の場所に入りその前に銅門がありますこの門を抜けると二の丸今は歴史見聞館というNINJA館がたってます帰りにここでソフトクリーム食べました🍦二の丸を通り過ぎて常盤木門へここを抜けると本丸!!広い広場の前にデデーーンと天守閣が鎮座されております今は天守だけが建ってますが以前はここに本丸があったわけで天守に続くように建てられていたんだろうな今は11メートルもの高さの石垣の登って天守に入らないといけないのでなかなかに急な階段がついておりますよ天守の中は様々な展示があって北条氏のこと小田原合戦のことなどなど細かく知ることができます細かく見てしまったのでここだけでかなりの時間をロスしてしまった私天守の最上階に行くのにかなり時間がかかってしまいました景色がいい!さて小田原合戦といえば秀吉が一夜で作ったという伝説の一夜城小田原城からどのくらいの距離感なのかどんなふうに見えるのか小学生のころから気になっていた私やっと確認することができましたこちら!近いよ!怖いから!こんな距離で一夜で石垣作られたらそりゃ~~~やばいでしょう。。。。番外編総構えを歩く前に北条氏政・氏照のお墓もお参りしてきました小田原駅から歩いてすぐ商店街の中にいきなり登場します戦国の兵たちに思いを馳せて・・・

2023.05.23

コメント(0)

-

小田原 総構え その2

前回は、この稲荷森まで。ここからさらに東へ向かいます。ほそ~~い農道(?)を「この道でいいのか?」っと思いつつ進むときちんと看板が出てきました。山ノ神堀切西ここは土塁がよく残っている場所。なかなかに高い。。。そこからさらに先に進むとすぐに表れるのが山ノ神堀切今は突き当たっていますがさきほどの堀切西から南へと伸びている堀切谷津丘陵を東西に分断しているそうこちらも見ごたえあるけど景色もよいさて来た道を戻りまして。。。小峯御鐘ノ台大堀切西堀ここはパッと見、そんなでもないんだけど堀に下りて少し歩くと・・・すごい景色が!!段差がある二段堀というらしいこの段差にかなり興奮していまいました。。。そしてお待たせしました総構えを歩くといえばこちらはいっ思わず画面大きくしちゃった。よくパンフレットで見る景色ですね。堀内を歩けてもうテンション爆上がりここは絶対にまた来るしかもすぐ近くに専用の駐車場もありましたよ次回小田原に来るときは違う場所を歩きたいけどここだけは来る!いいですね~~~同じような写真を撮りまくってしまいました。。。この堀をテンション高めに通過すると三の丸外郭新堀土塁お城の三の丸を構成しているそうここから一夜城や、細川忠興の陣場も見えたそう今回歩いた総構えの北西側には宇喜多秀家山内一豊羽柴秀次などの武将が小田原を囲んでいたそうです今回の総構え散歩はここまでテンション上げすぎて予定よりもかなりオーバーしてしまいました今度は東側を歩きたいなさていよいよ城へと向かいます~~~つづく~~~~

2023.05.17

コメント(0)

-

小田原 総構え その1

前から気になっていた小田原城多分覚えてないけど小学生のころに来たことがあるようなないような…そしてそれ以上に気になっていたのが総構えこれですよ江戸城の外堀にも影響を与えたといわれている総構え秀吉が攻めてくるときにぐるっと一周9キロにもわたる構えをつくり町ごと囲ってしまいました今回はお城に近い構えを歩いてみましたなかなか見ごたえありましたよ小田原駅からスタート観光案内所で情報収集して歩き始めました駅前にいらした北条早雲さんにご挨拶しながら駅の北側を山の方へと向かいますその途中にえっと。。。なんて読むんだっけか。。。まあ、気にせず進もう城の北側八幡曲輪があった八幡山へと登っていきますいやいやかなりの急坂でしたよ登っていくとおっ、なんか目印がある三味線堀三味線の弦のように3つ並んだ堀のことですがここはL字の堀が3つ並んでいたそうですこのあたりが八幡山現在は学校の敷地になっていますこれまたすごい名前ですな「どくえだいら」もともとは三の丸の外郭になるらしく今では「城山公園」となっていますこの裏に私最大のテンションになった空堀があるのですが・・・そちらは少々お待ちください土塁、残ってますねここから東へと歩きますそして見えてくるのが・・・稲荷森谷津丘陵に沿って曲がりくねっているのがよ~~~くわかりますねこのくねっている形を間近でみるとなかなかの迫力~~~つづく~~~~~

2023.05.16

コメント(0)

-

はじめまして

はじめまして!思い立ってブログをはじめました。「じゅんじゅんえふ」です。日本中の行ってみたい場所をまわるのが大好きで老後にあちこち行くのが夢だけど老後と言わず今から周り始めないと全部行けない(いや、全部行く気なのか)と思い立ち少しずつですが足を延ばし始めましたとはいえ私の興味といえばお城神社やお寺昔の痕跡や宿のあと歴史が好きなのでどうにも偏っていて全然映えませんが(私的には映えてる)私の備忘録変わりに(すぐに忘れるので)のんびりアップしていきたいと思います。

2023.05.15

コメント(0)

全39件 (39件中 1-39件目)

1

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- --< 謎のドアと謎の構造物 >--日本の…

- (2025-11-27 07:15:05)

-

-

-

- ディズニーリゾート大好っき!

- (自分用記録) ~「ディズニー・ク…

- (2025-11-23 19:05:02)

-

-

-

- ヨーロッパ旅行

- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…

- (2025-10-28 17:31:03)

-