2008年08月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

離見の見と絶対音感

古来,日本に伝わる演者(表現者)の極意離見の見。これはある意味,絶対音感のようなものなのかもしれない。音楽をやる上で,絶対音感はあってもいい。あっても良い,というのは絶対必要だとはいえないどころかあると邪魔な場合もある。クラシックのような再現音楽には確かに絶対必要。しかし商業音楽で言えば,相対音感の方が重要だ。そしてギターやドラムなどでは相対音感も無くても構わない。もちろんあった方が良いし、歌や金管、弦楽器など音程を自分で微調整するパートでは相対音感は無いときびしいが、絶対無くてはいけない、という代物ではない。離見の見も、あった方が良いが絶対なくてはいけないと言う,そういうものではないのかもしれない。離見の見,これは音感や味覚のように「感覚」だ。その感覚がない人が一生懸命勉強しても頭で理解できるようになったとしても感じてしまうその感覚,とはどうしたって違う。私は音にはうるさいけれど、料理の味付けなどプロの料理人のほどのこだわりは持てないというかその細かさまではきっとわからない。以前,グラフィックデザイナーと話していた時,「僕は色見表でいう色の違いにすごくうるさくて、 例えば,この赤とこの赤では,シアンとマゼンタが何パーセント違って」という話を聞かされた時,私は正直,「そんなん、どーだっていいよ」と答えたことがある。私には細かい色の違いなどわからないし、別にわかりたいとも思わなかった。わからない、で済ませてしまえる事は基本的にどうでもいい、わかりたいと思っていない,ってのがある。だから、わかろうともしないし、わかる人を凄いとも思わない。私は音や声にはものすごくこだわるけれど、気にしてなくてもついついどうしても感じてしまうだけで「何が違うかわからない」「別にそんなんどーだっていいじゃん」という人がいても、それで良いと思う。人の関心というのは,その人それぞれが基準だろうし。で,離見の見、これはわからない人には決してわからないのかもしれない。もし今わからない人がわかるようになるとするならそれはまさしくコペルニクス的,発想の転換が必要、かも。地球が全ての中心で、地球以外の星が動いている,と信じたい人は天動説を信じる,の前に,自分たちが優れている、といった心(気持ち)の部分が大きいのかも知れないと思うから。ではなく地動説を理解出来るようになる、といった場合,天文学を学ぶとか言う以前に,自分が中心,自分が偉い,自分に見える世界がすべて,というドグマ(思い込み)を越えてもっと大きな視野に立たなければ,星の軌道を冷静に受け入れることができないんじゃないだろうか。かのアインシュタインですらニュートンの絶対力学をぶち壊せても自分の思い込みから研究結果では答えが出ているのに「宇宙が膨張している」ことを認めはしなかった。宇宙定数とか分けわからんもの持ち出して,「宇宙は膨張なんかしてないんだもんね!」と自分の観測結果をねじまげてしまい、「それおかしいでしょう」と指摘した若い学者を,罵倒したほど。それほど、自分の思いたい思い込みを,冷静に見直すというのは大変な事。離見の見,この感覚を持っている人には当たり前の事でも持っていない人からすればどれほど考えても「わからない」になっても全然不思議じゃない。絶対音感を持っている人は雨音に調性を感じて今日の雨は嬰ハ短調とかいう。私にはまったくわからないけれども。離見の見,絶対音感。あって悪いものじゃないし便利でもある,がない人が無理して身につけるべきかどうか。決して,なければいけないものでは、ないのじゃないだろうか。さて、これを読んでるあなたが離見の見の感覚を持っているか,いないか一つ問題を出してみる事にする。この問題にピンと来る人なら離見の見は、わかる人なのかもしれない。問題3人の観光客がホテルに着きました。宿泊料は30.000円だったので,一人10.000円ずつ支払いました。しかしその日はたまたまホテルの創立記念日だったので支配人が5.000円引きの 25.000円にしたのでルームサービスの担当に5.000円返金するよう命じました。しかしルームサービスは考えました。5.000円を3人、では割り切れないからケンカにならないよう3.000円だけ返して残りの2.000円は私が貰っておこう。こうして3.000円だけを観光客に返しました。しかしあとでルームサービスの係はおかしな事に気がつきました。お客さんは10.000円ずつ払って最初に30.000円あった。そのあと1.000円ずつ返金したのだから支払ったのは9.000円×3 で27.000円。でも自分の手元には2.000円。合計で29.000円。1.000円足りないのは何故だろう? と。さて、ではあと1.000円はどこにいってしまったのでしょう?~~~~~~~~~~~~~わからない人には全くわからないかも知れないこの問題。しかしわかる人にはすぐピンと来る。離見の見とはこういう、感覚だ。もちろん、たまたまこの問題が苦手だという場合もあるのであくまで一つの目安です。

2008年08月30日

-

プロのための『0歳児』からのボイストレーニング

まだ売れていない芸人さんなどをテレビで見ると声ができていないことにきづく。腹式発声が出来ている、出来ていない、といったレベルではなく声にキャラが無い。どういう事かと言えばその声を聞いたら「あぁ、この声は○○さん」というような特徴が出来てない。プロ歌手だけでなく、売れている芸能人や近所で,または会社で有名な人,というのは間違いなく声に個性がある。その「声の個性の作り方」、これはボイストレーニング教室でちんたらと習う事ではなく0歳児が、初めて言葉を覚えて発するような,言ってみれば,音の出し方 の学び なわけ。でどうすればいいか、それが死ぬほど「リップロール」をすりゃいいという答えになるわけです。もちろん、その先があって,二つ先には悪魔の壁みたいな殆どの人が乗り越えるのに「ものすごくしんどい思い」をする場所が来るし,さらにその先には「う”、どうすれば良いのか,まったくわからん」というタンギングロールも出てくるがいずれにしても、スタートラインにすら立てない人はその先を心配してもしょうがない。まずは、リップロールを繰り返す。それも死ぬほど。朝起きたら,リップロール,おトイレ中に,リップロールお出かけのお供に,リップロール(笑)とにかくやる、やり続ける。そうしてとにかく,自分の身体で声を出す、では無い,音を出す感覚がわかればあなたの声の個性が出来上がる。

2008年08月25日

-

芸能界

寿です。8月レッスンの感想です。>先生レッスン、アドバンスド、ありがとうございました。また、内川先生のレッスンを受けさせて下さってありがとうございます。>参加されたみなさんお疲れ様でした。今回、サプライズで内川先生のレッスンを受けることができました。以前、自分自身の経営者として自分をコントロールするというお話がありましたが、今回 内川先生からもそれを教えていただいたように思います。よいイメージをもって、実際の行動がそれに適っているか常に検証し、修正していく。そのためには、自分の内側からの情報と外からの情報、両方を受け取っていくことが大切で、受け取り方についても違う感覚に置き換えるなど教えていただきました。内川先生は芸能界の方を教えていらっしゃるそうで、そこで用いているという方法を教えてくださいました。物まねをする対象を動物に見立て、その発声の仕方を上下、前後に4分割した頭の座標にあてはめてやってみる。動物のまねという切り口はとても面白くまた、頭の座標は「声は3D」をイメージしやすくうまくできないことを含めとても興味深かったです。教えてこられた芸能界の方々は「できない」という考えは はなからなく、「どうやるか」「いかによりよくするか」ということに焦点をあわせているということでした。内川先生ご自身、限られた条件の中、求められることを実現するためにこの手法を考え出したとおっしゃっていましたが、できる方の気構えは同じなんだと感じました。そこで編み出されたのが、このように面白く楽しいものとは!楽しさ面白さは大切な要素なのかなと思いました。アドバンスドで9月に予定されているホームでのイベントの練習をしました。ホーム在院者はどんな方達か、ホームはどんな問題を抱えているかなど先生の問いを聞いて、自分が全然考えていないことに気がつきました。まず「うみ」をちゃんと歌えるようにというばかりで何のためにというのが抜けていた。「おれおれ」です。無駄な力はマイナスを生むと言うことでしたが「おれおれ」なときは無駄な力は入っているようです。今回レッスンで、リラックスした集中によって視覚化が可能になるということで、軽催眠で誘導していただきました。「離見の見」もリラックスした集中の先のことなのだとあらためて感じました。

2008年08月25日

-

新しい声の出し方

声を良くしたい,のならボイストレーニングという考え方に疑問を感じる。今の状態をもっと習ってよくすることより全く新しい声の出し方そのものを自分で身に付けてしまう事の方が圧倒的に速いのではないだろうか。声を出そうとして力が入る,息苦しくなる,下手になる。殆どの人って,上手くやろうとして失敗する。今のやり方そのものを変える,向上させる,ではなくごくごく単純に,初めての新しい声の出し方自体を0から覚えていけば良いんじゃないのだろうか。で,それは単純に リップロール。とにかく死ぬほど(?)これを繰り返せば良いと思う。出しているその音が良いのか悪いのか,これは専門家に判断してもらう必要はあるだろうがまずはとにかく出す,全部吐き出す,リップロールを繰り返す。これだけで、驚くほど変化(上達)しても不思議ない。しゃべる、歌う,これを今の普段とおり、やなんとか良くする,ではなく自分の身体で音を出す,新しい感覚がわかってくるだろう。そうしてタンギングロールに進めばいやでも腹圧が付く。まずはリップロール,とにかくこれを繰り返せ,死ぬほど。先生について2年習うより10日間自分一人でやるだけで,十分な結果出てもおかしくない。

2008年08月23日

-

声は3D、上下左右を意識すること

レッスン感想を再送いたします。申し訳ありませんでした。まなです。先生>レッスン、ありがとうございました。みなさん>お疲れ様でした。先生が、腰から押す力(かいな力)が大事だという話をされていていましたが、男性会員のかたが、手首を押えられたのを持ち上げるという動作で、技系や武道系のレッスンをによく出ている方と、出ていない方とで、動きが違っていて、出ていない方は腰を引いて持ち上げようとしていて、改めて武道系や技のレッスンというのは動き方が変わるのを実感しました。今回、特別ゲストの内川先生の講義を受けさせて頂き、ありがとうございました。先生が、とても話の合うボイストレーナーの方だとおっしゃっていましたが、普段の先生のレッスンを、違う視点で見ることができ、また、声に関して新しい視点を持つことの出来てとても勉強になりました。声を言葉で表現するトレーニング方法を教わりましたが、以前、スピーカーの聞き比べの時に、音を言葉にすることの難しさを感じていたのを思い出しました。音を言葉に置き換えて相手が理解できるように表現するには、表現するものを知らなければいけないですし、言葉にするだけの力がないとダメ。先生が声日記などで発信することが大事というのは、そういう意味もあるのかな。と思いました。だからこそ、オレオレではだめなんですよね。声は3Dだということ、上下左右を意識することを動物の鳴き声を使って説明していただきました。意識しやすいところ、全然意識が出来ない所があり、声を平面的に出していることを感じました。アドバンスドで一人で歌ったときに、苦手部分を意識してしまい失敗をした後、ブレスを忘れてしまい、その後もうまく歌えなくなってしまいました。先生から、「失敗は2度する。最初に失敗にとらわれ次も失敗する」と指摘されました。いつも言われている、常に次を意識して歌うということが出来ていれば、2度目の失敗をしないように意識を切り替えていかなければいけないと痛感しました。

2008年08月20日

-

最後のレッスン感想

レッスン感想 その4今回はこれで最後。やっぱ合気技だよなー,と思う(←なんだそれ)今回はこれまで合気のレッスンに参加した事の無い人も多く初心者が結構いた時間だったがやっぱ、見ていて「腰が固い」とか「重心が安定しない」とか「肩,腰が固い」「呼吸が薄い」などと思う,てか感じる。昨年暮れや今年の春からはじめた男性陣など,いつもは「まだまだ、だなぁ」と思うけど初心者と比べると大分出来るようにはなってんだー、と改めて感じたりして。合気はある意味,癒しである。それも、他人を癒せる技術。それをマスターしようとする事でまず最初に自分の身体が癒されていくと言う非常に面白いものだ(わっはっは、あれ?)歌のための楽器作り。それには主要筋肉と関節の柔軟さが非常に重要だ。そうして呼吸器筋群の働きを高め脊髄と骨盤の流体性を活性化させる事によってつい誰もがしがちな力を入れた(力んだ)筋肉の屈筋状態(コンセントリック)を解放する側へのエキセントリックに変える。こうすることによってはじめて末梢神経に頼った小手先の動き,口先の発声から身体の中心部(体幹)による、生体本来の動きとしての呼吸を伴った,発声となる。なんか固いな。ま、声を出す楽器作りとしてもそうだけど脳のトレーニングも大きい。考えずに反応する脳。イメージを再現する身体(声)それらはつまり、本番というストレス,プレッシャーの中で実力を最大限発揮出来る精神力とも言える。ただなー。そうこうしてトレーニングして,アドバンスドで皆でハモッたりして歌って私的にはこれこそ、ようはこうやってみなで音を作る事が全ての目的、身体と心の広がりのある状態で一緒に歌うのが楽しく気持ちいいと思ってたんだけど皆の感想には,この点がまるで書かれてない。ああやって歌うのって,みんなにとっては楽しくないのかな。う~ん・・・あくまで、個人の歌のレベルアップがそれぞれの最大の目的なのかなぁ。オーケストレーションとかアンサンブルでハーモニー,つまり調和する事より独り(ソロ)の方が楽しいんかなぁ・・・

2008年08月20日

-

本番で上手くやるには

レッスン感想 その3今回9/6イベントでの出し物に付いてオーディションがありました。この感想はそれについて。ーーーーーーーーーーーーー今回はどちらも無伴奏,つまりアカペラで歌ってもらった。ホームでのイベントでは機材がそれほどしっかりしてない。機材トラブル,電源トラブルなど十分想定出来る。さらにHOVイベントは発表会ではない,だからしっかりと歌だけでも聞かせる状態でないと。声一個で勝負出来る人ないといけないのだね。余談だが一度ライブの時,私はこの時電子キーボードの伴奏だったがライブ途中で電源落ちて音が出なくなったことがある。こういうことは、本番でまま、ある事なんだ,本当に。さて結果は二組とも却下になったわけだけど一番の理由はその歌聞いて,譜面にならないってこと。リズムも音程も,なんの音を出してるのか全く聴き取れない状態じゃ客に何が届くっての。その歌,テンポいくつ?キーなに?で今あなたが出した音って何部音符で高さ,どこ?でその歌,何分の何拍子???これは別に正確に歌わなければいけないという事ではない。しかし、出された旋律を聴き手が楽譜に書けないというのはつまりは、自分が歌おうとしている旋律をきちんと音楽的にイメージしていない,ということにほかならない。つまりはそれは、自分の声で歌を演奏しているとは言えない,ってことだぁね。人前で唄う。緊張する。当たり前。だがその時,なんであろうと出来ないなら本番で出来るはずは無い。音のイメージがない歌い手は,セリフ覚えて来てない役者と同じだ。私の歌で聞いてくれる人を喜ばせたい。言うのは簡単。だがこういうことを簡単に言う人ほど実は相手が存在していない。だからどうすれば相手が喜ぶか、その答えが「自分が楽しむ事」なんていうおちゃめなことを本気で言う人すらいる。もちろん自分が楽しむ事は大事,しかしもし私(無加自)がめちゃくちゃ楽しんで走ってオリンピックで金メダルを取りたいと言って信じる人がいるだろうか。無理なものは無理なんだよね。この無理,というのは具体的な道筋を持っていない状態,という。でこの具体的な道筋をストラテジー(戦略,戦術)というのだ。いかに有効な戦略を考えるか。これがネガティブの大切さ。そしてその戦略の一つには本番当日,機材がトラブったらどうするか,も含まれる。だから、無伴奏できちんと歌える,というのは戦術の一つだと言える。ただしなー、絶対的に必要なものが又別にあってそれは慣れる事。たくさん人前で唄って恥をかいてさらけだせるようになって人前で唄う事,に慣れる,これは経験するしか無い。ただこれも経験すれば良いとも言えない。以前,何度人前で唄おうとも上手くならなかった人がいる。それは、自分の下手さに向き合わず,認めなかったから。「そうは言うけど、結構僕も出来てましたよ」と真顔で言っていた。現実を認めない,客観的になれない。こういう人は,アウトだな。そういう意味で,落ちて凹まない人には明日は無いのかも知れない。だからこそ人には挫折と逆境が大事なのかも知らん。

2008年08月20日

-

立体的な声

レッスン感想 その2今回は許可を得てないので詳しくは書けないすが名前を言えば誰でも知ってるメジャー芸能人を数々教えている方を特別講師としてお招きしました。NLP的な講義などももちろん面白かったですけどこの方の「日本人の声は平面的、西洋人は立体的」という言葉に,「あーっ」と思いました。日本人の声って圧がないとか思うけど,そっか平面と立体の違いね。ちなみにせみの集団がぐわわあんと鳴いているのを聞いて頭がくらくらするのは通常,音の発信源は点であるのにせみの集団は面となり発信源が空間つまりは立体的だから,みたいな話を音響心理学で学んだっけ。そして立体的に音を出すという練習で動物の鳴きまねをするというのも理解しやすい方法だなと感じました。イメージしやすいっていうか。頭蓋を四つの区分に分け前側の上を開くと○○の音,下の後ろだと○○などこれはわかりやすい。そしてその例として数々の芸能人の声を複数の動物の声で分析し実演という、見るだけでも面白いアプローチが非常に楽しかった。内川先生ありがとうございました。この点で強く思ったのは,声が平面的な人(悲鳴になりやすい人)って発声システムのレゾナンス(変調)とシンセシス(合成)がうまく機能していないんだな,と。例えばセミの鳴きまねをしても文字で書かれた「みーん」を読んでいる感じになってしまう。サルの「ウッキー」、犬の「キャンキャン」などでも音声をイメージ処理して体内で再現する,ではなく文字情報の左脳処理のような感じで発音してしまう。でこれはとても発声には重要な事柄だがいくつかのポイントに分けて行かないと改善しないだろう。まず、音声を脳内でプレイバックするイメージ力。そのイメージを再現する身体(呼吸と発声器官)の使い方。そしてもうひとつ。やるとなったらやる、という集中力と覇気。恥ずかしがってたら出来ないしね。HOVの会員はやるとなったならやる人たちの集まりではあるけれどやはりメンタルブロックがまだ働くなのでやる気はあるけど上手くいかない,というか出し切れないモヤモヤ感みたいのがある。それを、思いきってさらけ出せ。ま,簡単じゃないけど。ただ、そのメンタルブロックがある限り本番というステージでやはり出し切れない。余計な事をせずにさらけだす。うーん。これかなり難しい事だがそれをHOVくれば誰でも出来る,にしたいよなぁ。

2008年08月20日

-

色々な芸能人に人気

先生、レッスンありがとうございました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。今回は9/6にステージに立てるかオーディションがある日だったので、パートナーのSさんと5日間練習をしてきました。ですが、結果はとてもステージに立てる出来ではないということでボツとなってしまいました。自分から見ても、確かにステージに立つにはあまりに不出来な内容だったと思います。取れるだけの時間を取って練習を重ねてきましたが、まだまだどんな状況でも動じないだけのレベルには達していませんでした。また、基本的なこと(主/副旋律を歌えるようになる、二人でハモれるようになる)を練習するのに一杯一杯で、良いネガティブさを持って様々な事態を想定するという準備も十分にはできていない。。というより全然足りていませんでした。そして何より、実際に歌を歌う会場、歌を聴いてもらう人達、呼んでくれた人達など、"自分達の歌を届ける相手"のことを全く想定していませんでした。このことを指摘された時、かなりショックでした。確かにその通りだ、と。前から先生が教えてくださっている"離見の見"ができていないということがここでも出てきました。そしてその後のレッスン中に先生から「もっと悔しがれ」とのお言葉がありました。自分の中では「相手のことに意識が行っていなかった」という悔しさ、「あれだけ練習したのに、いざという時に全く成果を出せなかった」という悔しさ、まだまだ本番を甘く見ていたのだな、という悔しさなどで一杯だったのですが、外からはあまり悔しいようには見えないのだな、まだ本当には悔しがっていないのだろうか、と感じました。今でも、色々なことを悔しいと思うと同時に、抜けていた点を練習・準備で補い、何とか場を見つけて本番経験の不足を埋め、ステージに立ちたいという思いを強く持っています。もちろん、「練習したから披露したい」という程度のものではステージに立つ意味がない(というか迷惑)と思うので、ステージに立つ資格を備えた上でステージに立って歌いたいと思っています。(資格:歌のレベル、相手の想定、本番でとちらないだけの準備・心構え、等)何とか経験を積む場を見つけ、Sさんと練習を重ね、本番のステージで在院者の方達が嬉しくなって元気を出してくれるようなパフォーマンスをしたい(書いていて何て大変なことだろうと改めて思いましたが)、そう思います。■その他の所感・ダラダラとの指摘-自覚のない所が怖い・先生と歌った時には、副旋律をかなり練習してきたというのもあるが 安心感を持って歌うことができた。それだけの安定感を一人でも出せるようになりたい。・ペース配分→本番への備え・意識不足・腰の痛みを何とかしたい。ご~るでん3点セットネオ版で大分和らいでいたが衝撃で ぶり返してしまうらしい。・技を知らない相手にかけることの大変さ→それが出来てこそ本物・催眠で自分のイメージの力を育ててもらった→自分でもやっていく (色を思い描くことがイメージ力に関係しそう。 支えがあることを信じて力を抜いて後ろに倒れることと"できる"と信じて壁を突破する時の 脳の状態は同じ)・手刀-バネのように大きく伸びる→きちんと伸縮できていれば速さについていける →速い時はまだまだ伸縮が足りない・ランニングマン→動きが楽しい・入り身転換(ダンスのように)→戻る動きが入ると途端に難度が上がる。くるっと回る気持ちよさ で次への準備を怠っているため。常に次ぎを想定しておく必要・両手を押さえられ立つことへの挑戦→初めてできてびっくり→先生に押さえられた場合は違った →力を抜いて重みで押さえられていたからだろうか?・喉が少々痛くなっても芯のある発声は可能→「うみ」で実感。自分で天井を作ってはいけない。・腰が痛くなったのが悔しい→肩が固くなっていたのと関係がある?・もっとこうして、と言われたことにすぐ反応できない。即座に反応はするが過剰になる時も。 →過剰な方がましだと考える。すぐ反応できないのは自覚なくダラダラしているからだと。 自覚がないのが怖い。まずは反応速度を意識していく。それから、反応の正確さも意識していく。■内川先生の特別レッスン思いがけない特別レッスンでしたが、いつもとは違う切り口の内容でとても面白かったです。切り口は違いますが、無加自先生の指導との共通点が多いとも感じました。また、レッスンの内容も面白かったですが、内川先生ご本人もすごい方だと感じました。初めての場でも堂々と落ち着いていて、自分をきちんと見えた状態で自分の力を発揮するという姿に、これも離見の見ができているということなのだろうな、と感じました。また、とても魅力のある方で、だから色々な芸能人の人などに人気があるのだろうと感じました。またレッスンをして頂ける機会があればとても嬉しいです。以下、印象的だった内容・人それぞれ、VAK(視覚、聴覚、身体感覚)のうちの得意項目が違う (芥川竜之介はVAK全てに訴えかける文章を書いていた)・うまくいく時の感覚を覚えておく・イメージ→売れている芸能人のイメージ力の凄さ・声は3D・口腔の上下/前後を使う・動物の鳴き真似、人の物まねも、前後左右を意識する・一流は失敗するという選択肢を持たない→ナルシストとは違う (良いネガティブさとの関係が気になりました)・色々な人の声を、様々なボキャブラリーで表現してみる (声-言葉の共感覚)・ゾンビ声から腹に落とす感覚はHOVの圧を出す声と似ていると感じた

2008年08月19日

-

2度目の失敗をしない

一人で歌ったときに、苦手部分を意識してしまい失敗をした後、ブレスを忘れてしまい、その後もうまく歌えなくなってしまいました。先生から、「失敗は2度する。最初に失敗にとらわれ次も失敗する」と指摘されました。いつも言われている、常に次を意識して歌うということが出来ていれば、2度目の失敗をしないように意識を切り替えていかなければいけないと痛感しました。

2008年08月19日

-

自由自在に声色が出せる

先生、今晩は。17日のレッスンどうもありがとうございました。参加されたみなさんもお疲れ様でした。今回は技系レッスンの2回目でしたが、一教の表の、受ける、たたむ、まわす、しめるまでを先生にかけていただきました。この時、ただ腕を回されただけなのにすごく痛みがありました。先生にはもっと腕を回して柔らかくした方がいいと言っていただきましたが、自分では腕回しはやっているつもりが、かなり肩から離れた位置でただくるくる回しているだけだった事に今回初めて気付きました。小手先だけになっていました。他の会員の方が技をされている時に、あれだけ回したりしめたりされてなぜ大丈夫なのか正直不思議に思っていましたが、その訳は自分の肩が異常に硬いという事だったんですね。開脚や前屈で、股関節や腰の硬さは意識があったけれど腕の硬さはあまり意識していなかったです。今回正しい回し方を教えていただいたので、他の方から技をかけていただく時に少しでもやりやすくなるように柔らかくしていきたいです。内川先生の発声レッスンでは、声の響かせる方向が前の上下、後ろの上下の4方向あるというお話が興味深かったです。後ろの下というのは初めて知りました。こんな風に4つを使い分けられれば自由自在に声色が出せるんだろうなと思いました。自分も少しずつ目指して行きたいです。動物のまねというアプローチも面白くまたぜひ受講させていただきたいと思いました。最後の歌のレッスンでは、ステージで歌うという事は自分が上手く歌えたとか、気持ちいいとかではなくどうすれば聴き手に楽しんでもらえるかが一番重要で、自分を捨てる事が必要という先生のお話がとても胸に響きました。また、プレイヤー、パフォーマーとしてきちんとこなせなければアーティストにはなれないという言葉にも頭をガツンと殴られたような気がしました。自分の好きな事しかやりたくない、と思いがちだけれど相手が何を望んでいるのか、必要としているのかが大前提なのだとあらためて実感させられたレッスンでした。盛りだくさんの内容、これだけ密度の濃いレッスンを受けることが出来て本当に幸せ者だと思います。本当にありがとうございました。

2008年08月19日

-

もっと大事なこと

先生、8/17のレッスンありがとうございました。参加されたみなさん、お疲れ様でした。「リラックスすることにより集中力が生まれ、それにより映像化することができる」という先生のお話、確かに緊張の中では良いイメージは全然わいてきませんね。でも、映像化に繋がるほどにリラックスするというのは結構難しいです。家に居る時などに、意識的に周囲の環境を無にして、レッスンにて行った催眠(?)をやってみたいと思います。「アーティスト」になるにはまず「プレイヤー」になれなくてはならないというお話。やるべきことをやって基礎的なことを身につけて初めて「プレイヤー」になれる。「歌をプレイすることができる」今の私にはとても重要なことだと感じました。そして今回は内川先生の特別講義がありました。先生のお話で興味を引いたのが「声は3Dである」ということ。出す声によって意識する場所が変わる。それは後頭部の上だったり下だったり、前方だったりと、いろいろな出し方がある。また、それを使って動物の鳴き声から有名人のモノマネに発展させるというのもとても興味深いお話でした。V(視覚)A(聴覚)K(触覚・味覚・嗅覚)についてのお話もあり私にはA(聴覚)を鍛える必要があると感じました。聴覚を鍛えるには、やはり「聴く」ということですね。アドバンスドでは海を歌いましたが、途中より主旋律、副旋律に分けさらにそこから副旋律は、1番を途中から主旋律で軽く入り、2番を副旋律で居るか居ないか分からないくらいの音量で歌い、3番より盛り上げていく。単に歌うのではなく、こういう歌い方、編成のしかたもあるんだととても勉強になりました。そしてホームでの歌の審査。折角機会を与えていただいたにも関わらず、未熟さを露呈し不合格となりました。その後の先生よりのお言葉により、歌の技術的なことだけでなく、もっと大事なこと(ホームで歌うことがどういうことなのかという認識)が私には欠落していたように思えました。今回のことを深く胸に刻み込んで、今後に活かしていきたいと思います。http://blogs.yahoo.co.jp/nicolas_kim_coppola

2008年08月19日

-

共感覚という訓練方法

こんばんは 人見です。先生>レッスンありがとうございました。みなさん>レッスンお疲れ様でした。今回、男性会員の方の両手を押さえつけて持ち上げるといった事を見せて頂きました。先生以外ではあまり見る機会が無いことなので、非常に興味深かったです。先生の動きはやはり円を描いているような力の出し方だなと感じました。身体と腕とが繋がっている、バラバラになっていません。手先だけというお話がありますが、良くわかった気がします。映像化(イメージ)をするために、リラックスをしている状態での集中が大切だというお話があり、久しぶりに催眠をかけて頂きました。イベントに対して舐めてると指摘がありましたが、イベントに対してイメージが足りていませんでした。事の大きさにきちんと向き合えていなかったと思います。前回のレッスンでの良いネガティブになり、様々な場面を想定し、対処をしていく必要が有ったのだと思います。繰り返さないようにします。また、色んな経験をつんで、色々なものに触れ、イメージのボキャブラリィを増やしたいと感じました。今回はサプライズで内川先生がいらっしゃっていました。先生のレッスンと通じるところがあり、また違う視点ありで非常に興味深かったです。視覚:V、聴覚:A、触覚・味覚・嗅覚:K というお話があり、それぞれを利用して、声のトレーニングの話がありました。特に『K(触覚)』で自分が良い状態を覚えるというお話がありました。ボイストレーニングが目的になっている人がいるが、上手く歌うのが目的どう歌いたいかをイメージする。というお話もあり、目的意識が大切なのだと感じました。音を他の言葉に置き換える。(共感覚)という訓練方法を教えていただきました。ソムリエを例に出して頂いたのですが、最初は意味がわかりませんでした。その後、動物の鳴声から物まねにつなげていくレッスンをしたときに、声は3Dであり、声の出す時の意識を上下前後に広げるというお話がありました。そうやって意識を広げていくことで、他の方が歌っているのを聞いて、身体のどこを使っているのかわかるようになるといった話がありました。色んな音を知っていて、そしてどうすれば出せるかを知っているから音を分析し、再現できるのだと感じました。まずは音を覚えていくことに言い換えていくのは有効なのではないかと思います。その後のレッスンで、先生が内川先生のレッスン内容を話題に出された時に、私の知識や身体能力では、わからないことを理解しているのだと感じました。私を理解できるようになっていきたいです。

2008年08月18日

-

「片思い」や「恋」に似ている

レッスン感想( 後半)です。そして、アドバンスドでは徹底して「あご・首・喉・肩をやわらか~く」すること、「気道を大きく」すること、アタックを「やさしく」することを折々にご指導頂きました。皆さんと共に歌っている時には、自分の声がわからなくなってしまう不安と、ちょっとでもスムーズに声が出ていると、「スムーズに声が出るなんておかしい、ファルセットやベルカント発声に逃げてるのではないのか?」と疑ってかかる習性で、喉を絞め、体に力を入れて耳がキーンとなった上に、調和・ハーモニーとは間逆で皆さんの邪魔となるアタックの強い声を「がなって」いました。先生がまなさんに壁に向かっての発声を指導されている中で「実際に出てるんだから出ると信じろ、内川先生の話にもあっただろ?」とおっしゃられているのを聞いていて、自分もそうだ、と自分の不安と疑ってかかる習性を自覚することが出来ました。鼻の抜けをよくすること、そしてブレスを十分に吸ったら良い声(ファルセットに芯がある状態(ミラクルボイス))が出せるということ、今いい声出てるよ!という先生のご指摘で、おずおずと生まれたての小鹿のように頼りない感覚ではありますが、自分にも良い声が出せるんだ、と自覚することができました。この感覚というものは、まだ新芽ではありますが、大きな転換であると思います。大変重要な学びを得たと思っています。ありがとうございました!また、いい声出てるよ、と言って頂いた声をキープすることに専念することにより、なぜか少しずつ皆さんの声が耳に入ってくるようになり、皆さんとの音量バランスを考えながら、調和を考えながら歌うことが出来ました。まだまだ細部に渡ってのキープはブレますし、「調和」という言葉には遠いですが、そのような心構えがまずは作れたということそのものが大きな成果ではないかと感じました。先生から特別養護老人ホーム、という場所で歌うことの意味、のお話がありましたが、 自分がただ気持ちいい、ではダメ、相手を考えろ!という先生の言葉を反芻するうちに、 なんだか「片思い」や「恋」に似ているように思いました。歌は、独りよがりの妄想を繰り広げる「片思い」ではなく、相手のことを知り、ニーズを知ろうとする「恋」の初期段階を経て、盲目にならず(酔わず)にコントロールし、見返りを求める「恋」を卒業し、いずれは相手にエネルギーを与え、見返りを求めない無償の「愛」の高みへと次元を変えていった時、初めて人から求められるようになる。日本語において「恋愛」は「恋」という字が先に来て「愛」という字が後というのは、 それは「恋」を経ないと「愛」にはたどりつかないから、という話を聞いたことがあります。恋愛経験はほとんど無い私ですが(汗)、先生のお話を反芻していて、降って沸いたようにこのことを思いました。私は美輪明宏さんの大ファンで(そのスピリチュアル的な所は別としても人として大変尊敬しています)、美輪さんの音楽会に2回足を運んだことがあるのですが、美輪さんの歌う「ヨイトマケの唄」はもちろん、とりわけ、「愛の賛歌(原曲/エディット・ピアフ)」と「花(原曲/喜納昌吉)」は、ものすごいエネルギーに包まれ、無性に涙が溢れて止まりません。信じる信じないは個々の自由として、話によると、この世に恨みつらみを残してとどまっている未浄化霊さえもその美輪さんの歌を通して発するエネルギーによって昇天していくそうで、少なくとも、聴き手である私たちは心に溜まったあらゆる不浄なものが洗われていく感じがしますし、客席の皆さんが号泣されて、スッキリして、温かいもので満たされて帰って行かれます。 それが美輪さんのすごさであり、モテる理由だと思います。特養老人ホームで歌うことの意味…介護保険の制度上の問題など、「姥捨て山」と揶揄されるように、老人医療を取り巻く問題は日々厳しさを増す中、重い障害を持ち、食事介助や排泄介助、入浴介助、あるいは寝返りが打てなくて出来る床ずれが痛くてたまらないなど様々な不自由を日常生活で感じ、介護なしには生きていけない情けなさ、辛さ、怒り、もどかしさ、恥ずかしさなどを感じておられる在院者の方が大勢おられる施設において、歌を通して、リハビリではケアしきれない部分へのアプローチで、在院者の方々の生命力を引き出すという意味があるのだと先生のお話を聞いていて思いました。私事ながら、私の祖母も重度のリウマチで、長年の自宅介護の末、最期は自ら望んで特養ホームへ入所し、その安堵感から入所後すぐに急逝しましたが、もし、祖母がそのまま特養ホームにいたとして、活力を与えてくれる歌を届けてくれるHOVのような存在がホームでイベントを開いてくれたならば、歌の大好きな祖母のことですから、大変に喜んだに違いない、また、喜ぶ祖母を見て、私たち家族も喜んだに違いない、と目頭が熱くなる思いがしました。間近に控えたホームイベント、皆さまの歌を通したエネルギーがどうか、一人でも多くの、そして大勢の在院者の方の生命力・活力につながり、喜びの連鎖が生まれますことを、大阪の地から祈っています。凝縮し、要約すべきところを大変長い文章となってしまいましたが、熱いうちにとにかく送らせて頂きます。先生、皆さま、貴重な学びを頂き、ありがとうございました!

2008年08月18日

-

リラックスと集中を同時に行う

レッスン感想( 前半)です***先生、17日のレッスン、受講させて頂きありがとうございました。参加された皆さま、ありがとうございました。今回のレッスンを受講できた事に対して、感謝の思いでいっぱいです。先生はもちろんのこと、先輩方(とりわけ毎回の会館の使用申込みをしてくださっている先輩)、そして毎月会場をお貸しくださる会館スタッフの皆さんをはじめ、私を物心両面で支え、快く送り出してくれる家族や、往復の新幹線・交通機関の鉄道スタッフの皆さん、一泊するホテルのスタッフの皆さん…… 数えきれない膨大な方々のお力添えを頂いて、そして天候や災害などの無事もあって、 やっと一回一回のレッスン受講が叶う、ということに思いを馳せる時、レッスンを受講させて頂けることというのは、本当に当たり前のことではない、ということを痛感します。こうして受講をさせて頂き無事帰阪出来ましたこと、本当に有難く、皆さまに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。また、皆さまのお力添えに感謝するとともに、今回のレッスンで頂いた学びにも感謝の思いでいっぱいです。Fusionでは手刀・四方切り・突き、全てにおいて背中の筋肉を使う、背骨をバネにして伸びる、その際に素早く十分に息を吸い、単にそれぞれの動きを行うのではなく、この準備した吸気と背筋の力で思い切りエネルギーを出す、ということを徹底して教えて頂きました。また、背中と共に下半身の安定は欠かせないこと、大臀筋やももの筋肉はもちろんのこと、粘りを生み大きなエネルギーを出す「かいな力」が重要だということも教えて頂きました。手刀・四方切り・突き…どれも単に腕から動作するのでは動きの意味がなく、また無駄な力が入っているととても疲れるし、疲れるからダレて最小限の動き・エネルギーでまとめてしまおうとする(エントロピー)、リズムが速くなると動きが甘くなるのも無駄な力を入れているため、焦って視野が狭くなり、自分のことしか考えられなくなる。先生のカウントが待ちきれずに焦ってフライングすること、今日感じている二の腕の筋肉痛が何より自分の状態を証明していると思いました。ゆっくりのリズムの中ではとにかく背中を意識しようと努めましたが、速くなるにしたがって溺れていくように思いました。一瞬リズムに乗っかれたように思われて、真っ白な頭で流れに乗っても、そこで一瞬でも気を抜いたり雑念にとらわれるとすぐ波にさらわれる…目まぐるしく、まるで高波でのサーフィンのようでした(私はサーフィン経験はありませんが…)。三戦立ちの際に全方位で「観る」ということ、360度全てに隙がない状態にすることを教えて頂きました。神経を研ぎ澄ます、アンテナを張り巡らせる、ベーシックでお話があった「リラックスと集中」が備わってはじめて「観る」ことが出来る。4拍の入り身転換では気持ちよさに酔わず、常に先を見据えて素早く動く、ということ、リズムにノッていくことを体感させて頂きました。技系では、前回全くわけがわからず、目が白黒し心身共に痛くてたまらなかったものが、 今回は1教の表(座り・立ち)を繰り返し行うという機会を得て、何度も反復しながら行うことにより、改めて膝行の重要さも感じましたし、いきなり足がつってしまいしばし見学したことで、上ずっていた気持ちの落ち着きを得て、相手の方のケガにつながらないように円運動で丸くさばいていく・導いていくにはどうすればよいか、相手の方の体にどうすればほぐし伸ばし気持ちよさを与えていけるのか…ということを考えながら、試行錯誤ではありましたが、取り組むことが出来ました。今月から参加している地元の市民公開教室では、とにかく量稽古、技を掛け合って体で覚えていく、というスタイルの稽古なので、ただただ目の前の動きについて行くことだけで精一杯で、そういったことを考える間がないだけに、貴重な機会を頂けたと思っています。割り箸のお話にもありましたが、「○○したらどうしよう」という心理が逆作用を起こす、同じく相手と向かい合うにおいて、不安や消極性がこちらに少しでもあれば円くさばくことは出来ずケガにつながっていく。相手に対して柔らかくて優しい、それでいて芯の通った思いやりを持つことが技における第一の心構えだと感じました。また、それは日常生活全般においても、歌・音楽においても大変重要なことで、合気は全てに通ずるのだと思いました。ベーシックでは、リラックスと集中を同時に行うことで、潜在能力の活性化などはもちろん、映像化(イメージ)が出来ることを教えて頂きました。いつも焦って溺れたり上ずっている自分にとって、「リラックス」と「集中」は大変苦手なものでしたが、(ですので最初人差し指同士が全く合いませんでした)先生の導きによって徐々に…徐々に抜重し、イメージが映像となって見えてきました。 細部にわたっての色彩や光、空気…イメージが進むごとにだんだんとその場にふわりと足を下ろしていく感覚を得て、わくわくしていました。そして、その場所で最高の声を出す、という段階の時に、声を出しながらいきなり飛びました。一瞬「貧血?」と思いきや、椅子に座っているんだ、という力さえも抜け、突如真っ白でまぶしい光の中にいました。光を体いっぱいに浴び、皆さんの声が遠くなり、静寂の中、細かい泡がざわざわと心地よく肌をなでていき、その中で浮かんでいる感じ…飛ぶというか、イクというか、逝くというか、なんというか。。(笑)たとえば絶頂に達した時の感覚、とか、いわゆる幽体離脱的な感覚、とはおそらくまた違う感じで(そんな経験はほとんど皆無なのでよくわかりませんが(汗))、全身がとてもやわらかくて暖かくてやさしいエネルギーに包まれている感覚で、その中にいる内に次第に全身と思っていたものさえ無くなって…安らいだ気持ちでなぜか嬉しくて、自分自身もエネルギー体と化したような、不思議な体験を得ました。「もしかしたらこれが(前回の私の感想に対して頂いた先生のコメントの中にあった)宇宙との一体化…???」と思いました。喉がどうとか、音程がどうとか、そういったことを全部とっぱらって、ただ出している声がエネルギーだということだけを感じていました。目を開けた時に、自分の体にエネルギーが充電されたような充実感がありました。声を出していたのはロングトーンでブレスも入れていたにしろ、短時間であったと思うのですが、光の中に飛んでいた時間はゆったりと長くて、「ああ、相対性理論ってこういうこと…??なのかな?」とも思いました。音も歌も声もエネルギーである、ということに思いを馳せると、このとてもやわらかくて暖かくてやさしいエネルギーが音楽というエネルギーに変換されることも不可能ではないのだろうと思いますし、そのエネルギーとシンクロ・一体化し、相手に届ける媒介となることが、歌うことの意味なのかな、とも感じました。光の中にいた時間の感覚は今も感じています。これもエントロピーによって段々と感覚は薄れていくかもしれませんが、この体験をしたという事実は脳に心にしっかり刻み込んでおきたいと思います。内川先生の特別講義は、内川先生の声や先生の独特のお話のリズムにどんどんと引き込まれて行きました。実を言うと講義開始当初から今すぐトイレに行きたくて仕方ない状態だったのですが(汗)、それをも忘れてしまうくらい、一旦乗ってしまうと降りられないジェットコースターのように楽しくあっという間の時間でした。先生が指導された芸能人の方に共通する「失敗したらどうしよう」という選択肢がそもそもない、あるのは「できる」、又は「どうしたらできるか」だけ、という思考のお話、「だってできることになってるんだもん、さあ、どこからでも引き出してちょうだい」というように信じ疑わず、オープンマインドでいることの大切さ、というお話、そして、それを単なる自己陶酔にはとどまらず、市場に流通させられるだけのクオリティがあるかどうか(ウケるかどうか)を事前に客観視し、点検し、厳選し、吟味したものを表現するのがプロだ、というお話はナポレオン・ヒルに通ずる所あり、また驚きもありで、ペコちゃんのようにうなずきっぱなしでした。いいものをたくさん見て聴いて触れて、多くの情報量を五感で収集し咀嚼・血肉化する、 五感の中でもとりわけ比重の大きい視覚・聴覚、そして触覚で得た情報を言語化すること(ソムリエのマンガの話はすごくわかりやすかったです)を訓練するとよい、というお話では、この声日記も、ブログも、まさにレッスンで、また日常で受け取った情報を言語化する訓練なのだと思いました。声を出している時の自分の体をどう使っているかを触覚で受け取りフィードバックすることによってさらに感覚を鍛え、再現性を磨くお話、そして、後頭部に口があると思って発声するお話は衝撃的でした。これまで額に響かせる、頭のてっぺんから突き抜ける、などの声楽だったりボイストレーニングだったりでの指導に接したことはありましたが、後頭部という思いもよらない部分を意識して発声するというアプローチははじめてでしたので驚きと同時に、なるほど!!と思いました。また声は3Dであるというお話、動物の鳴き声を元に、その成分から抽出したものを応用してモノマネにつなげていく、という過程はとても面白く、先生のように、対象となる人の声の成分分析など緻密な計算の末のものでは到底ありませんが、友達同士や家族の団らんの中で遊びで学生時代の先生や有名人のモノマネをやったりすることがあったので、楽しく取り組むことが出来ました。しかし、アドバンスドの時間の時に改めて再現してみると、先生の創り出してくださっていた雰囲気の中では出来ているように思えたものも、いざ一人でとなると全く再現できず、自分の声を客観的に聴く耳が全然作れていないことがはっきりわかりました。また、アドバンスドの時間に内川先生がおっしゃっていたことを説明してみろ、と言われた時にきちんと再生することが出来なかったことも合わせて、外耳と内耳のこともありますが、同時に受け取り・INPUTがなっていないからこそ、OUTPUTが出来ないことを思い知らされました。INPUTに関して、フォトリーディングのお話にもありましたが、iPodにCDをインポートする時のようにただ情報をそのまま脳というハードディスクに入れるというイメージを持ちました。たとえ、今はテープやMDをダビングする時のようにアナログでINPUTの速度が遅くとも(時間がかかろうとも)、デジタル化(スピード化)していく訓練が速聴であり、速読であり、フォトリーディングなのだと思いました。ダビングやインポートでは、情報を曲解することはまずありえませんし、そのまま再生することができる…そのような録再可能な機器(プレーヤー)になるために、まずは受け取りをしっかり積み重ねて行く必要を痛感しました。内川先生からの特別授業は通常レッスンもさることながら、とても楽しく勉強させていただくことが出来ました。思いがけず受講できたことに、無加自先生・内川先生お二人に感謝です。オリジナル曲に関して、先生お二人がそれぞれ言及されておられたことですが、カバー曲と違って「ひな形」がない分、自分のおいしい部分を一旦ふんだんに盛り込んだ上で、贅肉をそぎオリジナリティを作る、というお話、作品をつくるならば、その先に相手を観ること、自己陶酔ではなく相手のニーズに合わせ、自我のとらわれをなくすこと、というお話、どちらも根底に流れるものは同じだと思いましたし、貴重な学びを頂きました。しかし、そのためにはクリアして行くべきことは膨大にありますので、一つ一つ確実に、そしてスピーディに、取り組んで行きたいと思います。

2008年08月18日

-

10万の言葉より

昨日のレッスンではサプライズもあったり内容も盛りだくさんで感想として伝えたい事が山ほどあるので小分けします,んでまずその1普段から会員の人の合気を指導していて感じるのは「くそ、おっそい」覇気が足りないとかもあるけれど基本的にやってる人は皆真剣。だけれど、私から見てとにかく遅い。あと、自分より下位の人に指導する時言葉が多い。10万の言葉より,一つでも多く やらせる事だ。右脳がまだ開かず,論理(左脳)が優位なのもあるだろう、だが少しづつでもアクセルを開きスピードが上がるというよりだらだらとした動作,言葉の多さがブレーキとなり速度をどんどん自分で落としている事に気がつけないのは痛い。だから時々私は大声出したりして一喝するわけだけども昨日のレッスン最後の,全員の撤収(片付け)の速さと来たら「凄い」いや「凄まじい」。エネルギーの集中力に溢れていて,無駄口一つなく自分が出来る事を率先して探し,すんばらしい速さで全員が動き回る練習室内の雰囲気を見てあぁ,合気だ、と思った。HOVで言う合気とは単に技とか人を倒すとかではなくこの、エネルギーの集中これこそを言う。そしてその状態で歌う事こそをHeart of Voice的 と言えるだろう。昨日は9月のステージで出し物として出演出来るかどうかの審査が二組みあった。残念ながら、二組とも没(却下)。それは合気技のときのだらだらと良く似てる。まだまだ覇気とか集中が足りてない。必要な力といらない力のバランスも取れていない。いるものだけを研ぎすまし他の一切のものを捨てる。それが出来た時,絶対速い。力だけの動作では,力を抜いた速さにはあるレベル以上追いつけない段階があるけれど何が必要か,これを見極めるのに,膨大な量の反復が必要になる。もっともっと情熱(エネルギー)を注ぎ考えずに考えられるようになる事の大事さは歌も合気も全く同じ。人前で唄えるレベルになる,これには合気が一番,脳のトレーニングとしてふさわしい。技が一瞬で決まるのと,相手を引き込む歌の歌い方は本質は全く同じなのだ。

2008年08月18日

-

秘伝の呼吸でカベに向かって思いきり声だして!

maron です。先生、昨日のグループレッスンありがとうございました! 参加されたみなさん、お疲れ様でした! 久々に四方切りでのフュージョン、半端なく疲れました。 手刀を振り上げて、しかっりと伸びて息を吸う!振り下ろして、吐ききる! 動きが小手先なっているとご指摘を受けました。 また動きしっかりとやろうとばかりに気をとられると十分な吸気、吐息がしっかりできてなかったのを実感しました。 立った姿勢からの入り身、転換での動きもやってるうちにフラフラしバランスを崩したり、重心も後ろ体重になってしまたりと・・・。 自分の土台のなさ、ここでまた腰の重要性を再認識させられました。 先生のお話で、目先の事に捕らわれすぎてはダメ!不安の強い人ほど、そういう傾向がある! 自分はこれによくあてはまってしまってるなと思いました。 だから四方切りでも、手刀の動きをしっかりやろうとすれば呼吸がおろそかになる。入り身、転換でも呼吸をしっかりやろうとすれば動きが、崩れやすい。(土台がない) ひとつひとつのことで一生懸命になりすぎて、視野が狭くそのことに捕らわれ直線的で、周りの物事を把握できず、他の事にも意識が回らずじまい。また、その一生懸命さがマイナスでむしろ無駄なエネルギーになってしまってると教わりました。 内川先生からのお話で、V(視覚)、A(聴覚)、K(味覚、嗅覚、触覚)のお話があってみんな一人一人、このいずれかのどれかに属しているとのことでした。 自分は、見たものに捕らわれやすい傾向だと思うのでV(視覚)なのではないかなと聞いていて思いました。 ・オープンマインド自分を成長させていくのには、情報に対してこのVAKの五感をフルに活用し常にアンテナをたてておくとのことでした! 音楽には、特にVとAが重要で、Kはあんまり関係ない、あるとすれば触覚だとおっしゃってました。 実際その触覚を体験すべく、両手を左右に伸ばし片足立ちで目をつぶる!結果、自分は見事にフラフラしてしまい安定できませんでした。 内川先生もおっしゃってましたが、いかに普段、視覚にしか頼ってないのがわかりました。まっすぐ立つには、足の裏でどこに重心をもってけば安定するか!体で感じる触覚も大事なんだなと思いました。 これも、目先のことに捕らわれすぎてしまうことにも繋がる部分がありますよね。 声は3Dである!というお話で、動物の鳴きまねをやりました。 こことここができれば松田聖子!(よく覚えてなくてすいません。)確か頭の後ろの方に息を吸って猿の鳴き声で、アグネス・チャン!(これも曖昧です) これはこれで、すごくおもしろかったです! アドバンスドでは、9月6日のイベントで歌う 「海」 をみんなで歌いました。ハモリができないので、主旋律で歌うことになりました。 先生にピアノの前に呼ばれて、「秘伝の呼吸でカベに向かって思いきり声だして!」スコーンとでる勢いはあってもロングトーンがゆらゆらしてしまって安定していない!チューニングの合わないギターみたいになってしまっているとご指摘頂きました。 自分の発している音を、ちゃんと外耳から聞き取れていませんでした。 これも目先のこと(歌うこと、声を出すこと)にしか意識がいってなくそれに捕らわれてしまってますよね。 内川先生のおっしゃってた ・ピークフォーカス(内容がまちがっていたらすいません)声がでない、失敗したらどうしよう、そんなネガティブな思考はなく自分はできる!と信じきってる(ナルシスト、自己陶酔とはちがう) そして、お客さんに対して・どうしたらウケをとって笑いをとることができるか?(お笑い芸人の場合)・どうしたら満足して頂けるか?・どうやったら自分にお客さんを引き込む(惹きつける)ことができるか? こういう客観性があってそれがプロとして大事なことであるとおっしゃってました。 後、トレーニングとは違和感を感じることである!(室伏選手の言葉)ともおっしゃってました。とても深いなあと思いました。 今回のこの突然の不意をついた内川先生の訪問レッスン!無加自先生のドッキリ企画だったんでしょうか?とても貴重な話が聞けたり、おもしろいレッスンで刺激的な一日でした! また是非ともこのような機会を設けて頂けたらなと思います! 9月6日のホームイベント、初参加で歌わせて頂けるという機会!ホームの方たちの気持ちを少しでも明るくできるようまた、みんなで歌うので足を引っ張らないように充分に練習をして本番に望みたいです。 ほんと貴重なお時間ありがとうございました!

2008年08月18日

-

無駄な力はマイナスにしかならない

先生、昨日もレッスンありがとうございました。参加された皆様、おつかれさまでした。レッスンの感想をお送りします。Fusionでは、手刀は手先ではなく肩を大きく使い、下ろす際は脇を締めるようにすること、前後に動く時はつま先のほうで回ることを注意頂きました。入り身転換では同じように吸って吐くのではなく、短時間にしっかり吸って解放するように吐くこと、リズムをよく感じること、重心は前の足に置くことを改めて注意頂きました。4拍での入り身転換の時には、単に前後に動くのではなく円運動を忘れないようにすることのほか、次に行くのを忘れないようにすることという点では、歌うときに酔っていると次に行けなくなるのと同じで、集中力を持続させる、より高次の楽しみ方ができるようになる必要があると教えて頂きました。歌っていて次に入り損なうのは実際に経験があるので、とても重要なポイントだと感じました。無駄な力はマイナスにしかならないので必要な力だけを使えるようになること、不随意筋に直接意識的に介入できるのは呼吸だけなので、呼吸を通して精神をコントロールすること、大きな力を出すためには「かいな力」が重要だというお話も、よく頭に留めておきたいポイントでした。技系は、コンディションが万全でないと怪我につながると思い見学させて頂きましたが、みているうちにだんだん、相手を倒す技というよりも治療でもしているような、癒しの技のようにみえてきました。押しつける力ではなく、相手に委ねることによって技をかけるので、正しくやれば相手の体を痛めるのではなく、むしろほぐして癒すような働きがあるのではないかと感じました。「導く」という表現をしますが、このことばからは相手を思いやるというか、相手としっかり向き合ってコミットしようとする心構えを感じます。その部分で、歌というコミュニケーションと通底しているものがあるように思います。また、先生が私たちに相対してくださる姿勢にもそうした「導き」を感じます。Basicでは、深いリラックスと高度な集中は抱き合わせのもので、それによって大きな力が発揮できることを教えて頂きました。成功を疑いなく信じていなければリラックスはできず、そのためには成功を映像化することが重要であるということで、その実践として軽い催眠による映像化の方法を教えて頂きました。特にイメージの色彩をよく感じるようにと言われ、空気や光などを含め具体的にイメージするうちに、本当にその場にいるような感覚になりました。今まで私がイメージトレーニングと思っていたものとは全く次元の違う経験で、今でもその感覚が身体的にはっきり残っています。それは「映像化」というよりもむしろその「映像のうちに生きる」とでも言えるような経験でした。これは歌に限らずどんな場面でも役に立つ技術だと思いました。内川先生のレッスンは、また違う角度からのアプローチでとても貴重な時間でした。成功にはそれをイメージすることが重要だが、それには全体像を把握することが必要であり、そのための手段としてVAK、すなわち五感をフルに使って情報を集めることが重要と教えて頂きました。これは、先生が以前「聴く力」を鍛えるということでおっしゃっていた「聴覚に限らず感覚受容器をしっかり働かせる」ということと共通していると思いました。目をつぶって片足立ちしてみて、実際に受け取った感覚をフィードバックさせて修正していくということを実際に自分の体で経験して、その意味が別の角度から理解できたように思います。声は3Dということを動物の鳴き声という面白く分かりやすい方法で教えていただきましたが、これもやはり「VAKによる情報収集」にとても役立つと思いました。後でアドバンストの時に動物の鳴き声をやってみて、「自分で聴いている音と人に聴こえている音は違う」ということを実際に経験し、自分の声を録音して聴くという形でのFBによる情報収集の重要さも感じました。また、今日も肋骨周りが筋肉痛ですが、この「痛み」もFBして今後のトレーニングに活かしていけると思います。アドバンストに参加させていただき、ありがとうございました。皆さんと一緒に歌う機会が持てて本当に感謝でした。歌う際、緊張感をとぎらせず、「次もきれいな声を出すんだ」という意識を持ち続けて歌うということを注意頂きました。これは、4拍の入り身転換の際に、準備から次に行けなくなってしまうということで注意を頂いた、「歌うときに酔っていると次に行けなくなる。集中力を持続させる、より高次の楽しみ方ができるようになる必要がある」という部分とつながってきました。Fusionを、歌う際に「今」に集中しながらも「次」を意識する訓練としても意識して取り組んでいきます。また、自分をからっぽにして、あるのは入っていく息と出ていく息だけという状態で歌うこと、イメージを持つこと、口の動かし方や身振りは外国人のようにすることを教えていただきました。口の動かし方では唇を使うことを注意頂きました。(これは、黒人のゴスペルシンガーが唇を別の生き物のように自由自在に操っているのを思い出しました)。そして、必要とされるようになるには相手を知ること、相手が何を求めているかを知らなければ単なる押しつけになってしまうということ、HOVは最終的にはアーティスト―自分の世界を持ち、それを人に伝えられる人―を育てたいが、まずプレーヤー―自分の役割を知り、それをしっかり果たせる人―にならなければアーティストにはなれない、というとても重要なお話を頂きました。一日に入ってきた情報量のあまりの多さにまだ十分整理できていませんが、ひとまず生の状態の感想をまとめておいて、また深めていきたいと思います。ちなみに肩ですが、解剖学的に無理のない使い方をすれば大丈夫らしいということは分かってきていたので、その点に注意して参加しましたが、今日まったく問題ありませんでした。というかむしろ調子がいいです。レッスン中もお気遣い頂いてありがとうございました。貴重な一日をどうもありがとうございました。先生、皆様、9月のイベントの成功を心からお祈りしています。

2008年08月18日

-

本質は変わらない(ネガティブに生きろ)

(8月武道系レッスン感想)先日レッスンでは合気の一教を様々なバリエーションで実演してみました。で,バリエーションが増えるほど、レベルが上がるほどようするにすべてはひとつ という心境になります。ーーーーーーーーーーーーー私に多大な影響を与えた ナポレオンヒル。が,マーフィもD・カーネギーもDrモルツのサイコサイバネティクスも学ぶうち,ようするに 本質は一つ という気がしてきます。私は特になんらかの宗教を指示していませんが宗教も結局,言っている事はやはり たった一つな気がします。で,それは何かと言えば,心構え。ただ現在溢れているポジティブシンキングとは明らかに違う。その意味で今,ネガティブがいかに大事か。都合の良い、無責任でずるいごまかしだけのインチキポジティブシンキングではなくネガティブに捉える事もとても重要。人前で唄いきちんと評価されるためにはネガティブさ がとても重要。だからこそ失敗していいしピンチはチャンスとなる。どんな責められ方をしてもたった一つ,同じ技でさばく事の意味。それは、いかに己で道を開くか、でありそこにはネガティブさが大事。歌がうまくなるにも,生きる事に成功するにもネガティブであるべきだと今の私は強く思うのであります。

2008年08月16日

-

やはり すごいです

寿です。8月武道系レッスンの感想です。>先生レッスン、カラオケ、ありがとうございました。>参加されたみなさんお疲れ様でした。今回、一教の様々なバリエーションを見せていただきました。いつもの正面打ちだけでなく片手取り、その他色々な切り口から入って最後はすべて一教できめる。歌でも、技でも、イメージするところに向かって流れをつくっていくというお話がありましたが、まさにそれでした。イメージがしっかりしていることはもちろんですが様々な型を自在に使いこなせているから一教に導けるのだと思いました。イメージを実現するために色々な事態を想定して対処しておく「よいネガティブさ」はこんなふうにいつでも使える引き出しを増やしていくことに繋がるように思います。イメージと実現力(?)。両方あってはじめて成立するということがあらためて実感されました。先生に投げていただいたとき、投げられ方がコロンと軽いといっていただきました。あとでなぜかと考えたのですが投げられることに抗わないからかなと思いました。投げられるとき、怖がったり迷ったりすることなく、先生が作って下さる流れにそのままのるというか、そうすると、楽しもうという気持もなく、ただ楽しい。これができるのは、もともとこういうのが好きなのと基本の前周りを型どおりできるからですね。そして、こういう気持のよい流れを作ることが、相手を導くことなんだと感じました。先生はやはりすごいです。天地投げという技を教えていただきました。両手を接点にして、相手を天地(上下)に開き、崩す。相手の懐に入り自分を開くことによって相手を開く。なにか象徴的なように感じました。歌でも、相手に届く歌とは、たとえばこのように歌われるのでしょうか。

2008年08月16日

-

「良いネガティブさが大事」

先生、8/10武道系レッスンありがとうございました。参加されたみなさん、お疲れ様でした。先生より一教の技を連続して、いろいろと見せていただきましたが途中から「あれっ?」という技がいくつもありました。基本とされる一教の技、まだまだこれだけの技があるんだと、まだまだ基礎として吸収、体得すべき技があるのだと実感しました。また、どんな技でも先生の動きは流れるようで、しかも相手をどう導くかそしてその最終形まで全てイメージが出来上がっていての動作なのだと感じました。「良いネガティブさが大事」本番に失敗したらどうしよう?それには事前に練習し、そうならないための準備をしておく。成功を思い描いて練習を重ねる。これは本番に向けての「ポジティブ」だと私は思っていたのですが実はネガティブで、その「良いネガティブが成功という結果を生み出す」と、先生のお話を聞いていて思いました。そして最初の準備運動の時、私に前で準備運動の指示をするようにと突然のご指名がありました。前に立ち、かなり頭の中が真っ白になりましたが、とにかくやろうと頭をフル回転させ、先生より指摘を受けながら、かなりたどたどしく何とか最後までやりましたが本番の舞台に立った時に予想外の出来事に遭遇した時の予行演習のようで、とても良い経験をさせていただきました。そして、いかに毎回先生任せで、1つ1つの動作については分かっていても全体を通しての組み立てや流れが身についていないかを実感しました。日々の練習、大事ですね。http://blogs.yahoo.co.jp/nicolas_kim_coppola

2008年08月12日

-

『こうなったらどうしよう』と考えるから

こんにちは 人見です。先生>レッスンありがとうございました。みなさん>レッスンお疲れ様でした。最初の準備運動の際に、月会員の方が突然指名されて指示をすることになりてました。レッスンでの先生の指示を先生まかせではなく、どれだけ受け取れているかそういった事を示される狙いだったそうです。また、運転手と助手席たどり着く場所は一緒でもその過程が違うといった形でも説明していただきました。レッスン内容の背景も考えられるようにしていきたいと思いました。レッスン中に先生が男性会員の方に正面打ち・横面打ち・回転投げなどの様々な一教をかけていました。ほとんど見た事のない技もありました。いろんなバリエーションの中でも、相手をどこに導いて崩していくか先を考えて崩す。崩せなくって、無駄に振り回すようなことなく先生の身体の近くに崩していました。技のイメージがあるのだということを感じました。良いネガティブになるという話がありました。『こうなったらどうしよう』と考えるから『こうなったらこうしよう』と考えられる。常に色んな状況を想像し、対処できる準備をしておくそういえば、今回のレッスンでは、暑いということで、何時もよりもこまめにまた長く休憩を取ってくださいました。練習だけじゃなく、今後に備えて水分補給、お手洗い、休息そういったことを考えるよう事も大切だというお話もありました。その場その場ではなくレッスン全体を見据えて考えているのだと感じました。棒を持った状態で先生に投げられ、受身を取った後で、小手投げの練習を行った時、思い切って前まわりすることが出来ました。棒を持ち、手が使えない状態で前周りをしたためだと思います。覚えて起きたい感覚です。

2008年08月12日

-

良いネガティブさがもっと必要

先生、レッスンありがとうございました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。■感想レッスンのはじめの方で、「相手をどう導いていくかイメージしていくかが大事」というお話がありました。そのお話の後で、イメージをしながら練習をすると、確かに技のかかりが違いました。「相手をどう動かしたいのか」「そのためには自分がどう動けばいいのか」。目の前のことだけでなく、流れ全体を見る広い視野を保った状態で技をかけることが重要だというお話もありましたが、そのことがよく分かりました。封印している技の一部(といっても5個以上あったと思いますが)の実演をしていただきました。一教だけでもかなりの数があることに驚きました。今練習している技は、本当に基礎の基礎だけなんだな、と。私は相手役だったので外側から観察することができなかったのですが、実際にかけられる立場ということで、一番技について実感を得ることができる立場だったのだと思います。なのですが、残念なことに、何がどうなっているのかほとんど分かりませんでした。今まで習った中から考えると、この次は内回転が来そう、という所で外回転だったり、といった形で動きが予測できず追おうと思っても混乱してしまってできませんでした。封印を解く鍵は我々の受け取りの準備レベル次第、というお話もありました。(たとえば、我々が受け身を十分に取れない状態なら投げ技を教えていただくことはできない、といった形)急ぎすぎず、でも封印を解いていただけるようなレベルになることを目指していきたいと思います。良いネガティブさがもっと必要、というお話もありました。大丈夫大丈夫、と楽観的になっていては不測の事態に対処できない。ああなったらどうしよう、困った、と不安になっているだけでも同様。ああなるかも、こうなるかも、と、実際に起きうる可能性を考えれるだけ考え、そうなっても対処するための方法を考え、対策を行っておく=良いネガティブさ、とのことでした。この「良いネガティブさ」がまだまだ自分に足りていないということはレッスン後に行ったカラオケで、夏の思い出で全くといっていいほどハモれなかたったことで分かりました。途中までガイドしてもらってハモりメロディーに乗れても、ガイドがなくなるとすぐ主旋律に引き寄せられてしまってハモメロが思い出せなくなる、このような事態は確かに本番でも十分あり得ると思いました。その事態への対処も全く考えていませんでした。単純な練習だけでなく、良いネガティブさを発揮していきたいと思います。そのためまずは自分の頭の中にメロディーをたたき込むこと、キーボードで主旋律を弾きながらハモメロを歌うこと、などをはじめました。また、主旋律を聴いても惑わされずハモの頭の音がすぐ思い出せるための練習も始めました。(主メロを聴いてハモ頭を歌ってキーボードで音を確認する)カラオケでははじめてオケ付きで生で先生が歌われるのを聴くことができましたが、リズム・太い声・大きくてもうるさくない声・圧・情景、などなど、、、凄い、の一言でした。私も歌が当初の目的ではありませんでしたが、せっかくHOVに通っているのだから、歌が上手くなりたい、と思いました。カリフォルニアコネクション、早速借りてみました。何というか広がりがある感じがして、固さを取る参考に、という意味もあって勧めていただいたのかな、と感じました。カラオケでは他に、他の会員の方達の歌が、先生から数点指摘を受けただけで全然違う印象になったことがとても印象深かったです。リズム・丁寧に・息を思い切り吸って、等々。(他にもたくさんありました)技も歌も、やっぱり本物だなーと改めて感じた一日でした。■その他、学んだことなど小手返し 一直線上を動いていく(向きは常に0度か180度) 相手を振り向かせる段階で手首を極める 最後は手首を横にひねらず自分のお腹の辺りで下に向けて極める。 手首だけでなく肘まで含めて固める感じで。 最後は相手が受け身を取る方向に自分も向き、送り出すような感じで。胸取り 胸の手を外す時は自分の手首を返すようにして、自分の腰骨辺りに腕を下ろす。 全体としては横回転ではなく斜め下に螺旋を描くような感じで。 倒した後に相手の上体を起こす時には、手首を極めるが、その時は手首を捻るような 形にして、そこから逃れるために相手が自分から起きあがるようにする。裏系全般 入り身する前に崩す 導くイメージを持ち、そこに自分を沿わせるように動く(転換) 導き始めてから転換する手刀系全般 肘の下からカチ上げるような感じで受ける(他方の手での受けも忘れないように)。 畳む前に相手の肘を上げて崩しておく。 肘の電気が走るでっぱりの所に指をかけ、そこを支点にして相手の腕を畳んでいく全般 崩して、導く転換 出て(受け止めて)、引く(導く)一教(立ち→組伏して極める) 相手の側の足を踏み込み極めていく 相手の肩に重みをかけていく天地投げ 相手側の手を天に、反対側の手を地に向けて広げながら相手側の足を踏み出し崩す。 天側の手は相手に当たるようにあげていく(少し肘を曲げた状態で上げる?)両手取り呼吸投げ(技の正確な名前は忘れてしまいました) 転換して相手を十分引きつける。 呼吸とともに大きく回転する。 相手の肘下から自分の肘が相手の首に向かって入っていく感じ。

2008年08月12日

-

頑張らない のと 楽をする との違い

まなです。先生>レッスンおよびカラオケ、ありがとうございました。みなさん>お疲れ様でした。裏技 克服月間ということで、なぜ、裏技が重要なのかをというお話がありました。相手を導く→お客さんを導く・ノセる相手を動かせていないのに、自分が動いてしまう→空回りにつながるということ。素人のステージとプロのステージ、同じようなことをやっていても、白けるか、盛り上がるか別れるのは相手を導けているかどうかなんですね。今回、先生からいろいろな一教を見せていただきました。一教なのに、一度も見たことがない技に見えました。でも、他の技と一教をつなげたような感じでした。一個一個の技の手順を別々に覚えるという覚え方ではなく、相手の出方に対して、相手をどう動かすか…という視点で見ていれば、ある程度、理解できたかもしれないと思いました。先生が、新しい技を覚えるときに分解して覚えるというイメージが少しわかった気がしました。途中、体調が悪く休憩や見学をさせていただきましたが、立位後転を後ろから見ていて、先生と前回り受け身が得意な会員の二人は、足を後ろに引いてから、床と平行になるぐらいまで保ってから、回転をしていました。お二人は、前回り受け身の時も、他の方と違い、全然衝撃を感じずにコロンと回るので、何が違うのかとじっと見ていました。股関節の柔らかさなのかな?と思ったのですが、先生に後ほど伺ったところ、腹筋をしっかり使っているからとのことでした。他の方に比べ、とても軽い動きに見えるのに、実は、人一倍腹筋を使っている。頑張らないのと楽をするとの違いですね。

2008年08月12日

-

芸人さんは歌が上手い人が多いといわれ

まなです。先生>レッスンありがとうございました。みなさん>レッスンお疲れ様でした。今回、ご~るでん3点セット ネオ版を教えていただきました。以前からのご~るでん3点セットでは、正しい位置がはっきりわからず、効いているか動かがわからなかったのですが、NEOは自分が、どの動きも効いている部分がよくわかったので、変化もわかりやすいのではないかと思います。特に、2番目の動きでは、気にしている背筋不足などを感じることが出来、右の腰が伸びないのを感じました。なかなか、効果的に鍛える方法がわからずにいたので、やっと、効果的な方法に出会えました。この動きで、骨盤の歪みを正すという事で、普段、ただ立っているだけでも、歪みを感じているので、習慣化させていきます。骨盤が、上半身と下半身をつなぐ唯一の骨であり、体の中で一番大きい骨であること。いろいろな動作(立つだけでなく、側転やバク転なども)でのバランスをとる骨だということを知って、アドバンスドで、歌うときにかがんだ状態で歌うと、声が出るのも、骨盤と腹筋のバランスで上手く使えるようになるのかな、と思いました。NEOと一緒に行った、肩を動かす動作の後の手刀の時、体がとても軽く、楽すぎて逆に違和感があるほどでした。他の方の手刀も、いつもより伸びのある動きになっていました。アドバンスドで、黒人っぽく歌ったのですが、私はそれが非常に苦手です。なぜかと考えていたのですが、私は、ものまねなどをしたことがないせいかも知れないと感じました。どうしたら、その人に似るかというようなイメージ力がないですし、普段と違うことをして、変に思われたら...とずっと、恥ずかしがってやったことがありませんでした。それが、変顔を妙に意識してできなかったり、さらけ出すことをとめてしまっていることに通じているんだと感じました。先生が、芸人さんに歌が上手い方が多いといわれますが、さらけ出すことができるのも、要因の一つではないかと感じました。

2008年08月04日

-

歌がうまいなんて当たり前

(レッスン感想)肩こり腰痛、生理痛などから下腹ぽっこり、ゆがみ、ねじれ等などなど劇的に改善するご~るでん3点セット。しかし、難点がひとつ。それはしんどい(笑)確かに効果は確実にあるけれどやり続けるのにはしんどい(笑)いくら効果はあるにしてもやるたびにがんばらなければいけないと言うのは結局、やらなくなってしまうのでようは効果、ゼロ。さてさてそんなことで実は私はご~るでん3点セットにネオバージョンを密かに作っていて(笑)でも、誰にも言わなかった。なぜなら、いくら簡単にしたところでやり続けなければ意味がないから。んで先日のレッスンで初公開した。その理由は、今の参加者(会員)のかたたちはおっそろしいほど、やる気と熱意に満ち溢れていてこの人たちなら絶対、結果出すだろうな、と思えたから。ーーーーーーーーーーーーーーーどんなに良い体操、練習方法、やりやすいやり方効果の出やすい順番、などなどこちらがを考えてもこれまでほとんどの人はやらないし、やってもやり続けない。ところが最近、入会してきた人たちはとにかく全員やる気がすごく、口先でなく実際にやる。だから!今までは、言ってもしょうながねーな、と思って秘密にしていたこともどんどん伝えたくなる。たとえばレッスン感想ひとつとってもこれまで多くの人はこっちが口すっぱく出せ、出したほうがいい、自分への記録レッスンでやったことの整理、脳のトレーニング、さまざまな効用があるんもだから、やりましょう!「はいっ!」って全員言うけど、たいがいやらない、かやっても1,2回。ですぐ止めてしまう。極論すれば自分に甘い。以前ライブをかなり頻繁にやっているバンドのボーカリストが毎回新幹線でレッスンに通ってくる状態を続けてた。その分ものすごくうまくは成ったのだけれど問題がひとつ。その人は、ライブでのMCがとにかく苦手だという。そして、同じく、レッスン感想や声日記を出さなかった。MCでしゃべるのが苦手、それは自分を表現すること(さらけだすこと)への抵抗。その人は、誰かが作った言葉(歌詞)をどう深く表現するか、はいくらでも考えるが自分はどう思うのか、どうしたいのか、そういう自分、に対して正直に向き合うことはどうしても避け続けた。なぜなら、自分の負を見たくないのである。同じことを何度も注意される人は不思議というか失敗を恐れて失敗しないことを選び結局、何度言われたことでもやらない、守らない。何でやらない?と問われるたびその正当な理由、つまり言い訳をするけれどようは、いやなものはいや。つい忘れた?気がつかなかった、忙しい、お金が大変、時間がない、体調がもういいや(笑)言い訳する人は、とにかくすべてに言い訳する。だから、変わらない。言われたことを守る人は、まず一度言えばすむ。せめて2,3回失敗したらもうこちらは言う必要はなくなる。こういう人はどんどん変化(上達)する。言われたことを守らない人は何度言おうとも守れない、守らない。で。いつかこちらもあきらめてしまう。これ以上言っても無駄だ、と思い始めたときから。で、説明が長々となりましたがレッスンメニューでも、言わずにおいてある内容がものすごくある。それを その「封印」を解き始めようと思う。先日のレッスンでは 劇的効果があるけどしんどい(笑)ご~るでん3点セットのネオバージョンをお伝えした。これは、従来のものをかなり簡略化して辛くない、やりやすい、とにかくやるのに億劫にならず、簡単!!を目指して作った。みなさんには10日間続けて報告を必ずするようにも伝えた。今の彼らなら絶対やってくれる。そして体を良い状態にし歌がうまくなる方向にきっと自分でもっていってくれる。一部の人(何度同じこと言われてもまた繰り返す人)を除き、明るい未来につながる期待をもたせてくれる。歌はうまくて当たり前。少なくとも私の言ったことをしっかり守ってる人は今年の春からはじめた人でも顕著な効果があるし昨年暮れからはじめた男性は、先日のレッスン時「すごい声」で会場内を響かせた。その少し前から参加している男性はすごいなその声!、と私が思うほどの声で歌えた。彼らはまじめ。やることちゃんとやってるほどに比例してうまくなってる。歌はうまくなって当たり前。私の言うこと聞いてりゃ絶対うまくなる。ただし。それでも一部の人はいまだに言うこと聞かないってかやることやらない、同じ注意を何度もされる(涙)歌に才能は関係ない、誰でもうまくなる方法をいくらでも持っている私だが言うこと聞かない人には無理だな。よく効く薬だってのまなきゃぜってー、効かない(笑)これから、封印を解くぞ。初級から中級へと変わりつつある今、上級目指せる中級のために封印解くぞ。あー、ますます新規参加者、募集できないな(笑)言い訳する人ならいくらでもいるけれど今の参加者みたいに本物のやる気と熱意を持っている人はそうそういないと思うから。

2008年08月04日

-

歌うって、こんなにも楽しく、気持ちいいものなのだなぁ

先生、8/2のレッスン、ありがとうございました。参加されたみなさん、お疲れ様でした。今回「ゴールデン3点セットNEO」という動きを教えていだたきました。私は普段、身体のバランスが悪いと感じることがあるので3点セットの一番最初の動作は効果がありそうだと感じました。また、私は冷え性なのですが、帰りに先生より冷え性にも効果があると教えていただいたので、ずっと継続していきたいと思います。技系では、今月は裏技を克服するということで、先生の技を注意深く見ると相手を浮かせて、その力を抜いて転換しているように見えます。すると相手は引っ張られるのではなく、先生の思うがままの方向に崩されてしまう。この「相手を浮かせる」ということが、とても大事なことだと感じました。アドバンスドでは先生より「黒人のような圧のある発声」と「ベルカントのような引く発声」を聴かせていただきました。やはり「Heart Of Voice的なのは黒人のような圧のある発声」なのだと改めて実感しました。「海」の歌唱で今回は「ハモり」を入れて歌いましたが、先生より歌い出しでハモりのパートは「ん?ハモってる?」というくらいに声量を抑えて入り、途中も自分を主張し過ぎず、柔らかく歌うように指示され、歌ってみるととてもハモりが心地いい。そして先生がバスを入れると、より一層本格的な歌になりました。「歌うって、こんなにも楽しく、気持ちいいものなのだなぁ」と、実感しました。そしてその感覚を「独りよがり」にならないように注意しなくてはとも思いました。ハモりのパートは先生より指示していただきましたが、今後は自分でもハモりの旋律を作れるようになりたいです。

2008年08月04日

-

歌うのって難しいけど、とても楽しい

こんにちは 人見です。先生>レッスンありがとうございました。みなさん>レッスンお疲れ様でした。骨盤周りが固い会員が多いということで、ゴールデン3点セットネオを教えていただきました。骨盤は上半身と下半身をつなぐ唯一の骨であり、身体の中で一番大きい骨その為、周りに筋肉も多く、固くなりやすい。今回教えていただいた動作の中で立って行う動作は職場などでもこっそり出来そうなくらい比較的楽な動きなのですが、腰まわりや脚の裏側に刺激を感じました。また、四方投げを受けているときのように腕を上げる動作も簡単な動作ですが、非常に肩が動くことを感じました。まずは3日・10日と効果を意識したいと思います。肩を伸ばすことを意識して手刀を行った際に、腕が長く見えるといって頂きました。以前、北京オリンピックに出場するフェンシングの選手を取り扱った番組で、肩甲骨から腕を伸ばすので、相手選手の後ろがつけるというような事を言っていたのを思い出しました。先生がよく手刀に対して「手・腕だけになるな」とおっしゃいますが、腕だけではなく、肩など全身の動きが大切なのだと思いました。今月は裏技の強化を行うという事で、1教裏の立ちで先生と組んだ際に、相手を浮かせて、相手と一緒に転換すると簡単に相手が周ってしまうという事を実践していただきました。私がやった時は、急いで引っ張ってしまうのですが、しっかりかければ、ゆっくりでもちゃんとかかる。まだまだつかめないでおりますが、今月でキッチリ克服して行きたいです。歌のレッスンは先日から行っている「海」を中心としたレッスン前回同様、外人のように歌ったり、下半身を使った歌い方や、高等部に広げて歌う歌い方(クラッシック的?)などを行いました。そしてその後に、自主練習で、得意な方法を探るといった事を行いましたが、自分の音を聞いたり、客観視する練習になった気がします。その自主練習でそれぞれが歌っていたのを聞いた先生が即興でハモる事に女性は若干キーが上がりましたが、そのまま主旋律男性陣が先生が示したメロディで歌いましたが、即座に対応されてました。ハモるのでお互いが主張しすぎないように歌う。などと先生からアドバイスを頂いた結果、主旋律だけだった時よりも、はるかに広がりのある歌になりました。歌うのって難しいけど、とても楽しい。男性陣がすぐに対応できたように、もっともっと音楽の知識を付けて、歌えるようになって行きたいと思いました。先生がHOVでは、リズムでもハモる。とおっしゃっていたのを実現できるようになって行きたいです。

2008年08月03日

-

「きれい」で「力強い」圧倒的な声

先生、今晩は。昨日はレッスンありがとうございました。参加されたみなさんにも大変お世話になりました。今回は月2回参加する事ができ、初めて技系とアドバンスドレッスンも受講させていただきましたが、まだ少し足の痛みもあり、始まる前は正直、期待と不安の入り交じった気持ちでした。技系では、最初に先生と会員の方との技の掛け合いを見せていただきました。どういう動きをしているのか覚えてやろうと必死に見ていたのですが、流れるような動きに頭がパニック。途中までの動きを先生に教えていただいた後、他の会員の方と一緒にやらせていただきましたが、タイミングや力の加減が分からないうえ、相手にケガをさせてはいけないという気持ちが先にたち全く技がかかっていない状態になってしまいました。また、技をかけていただいた時は自分自身の体の硬さからか少ししめられただけで肩から肘にかけて痛みが出てしまいもっとほぐすことが必要だと思いました。やり方がまずいとケガをするという事を痛感しました。とにかく今は手順通りにやる事だけを繰り返そうと思います。アドバンスドの方は、「海」のレッスンでしたが圧のある声かベルカント風の声かどちらが自分にとってよいかを探っていると今の自分は、「力強い(力んでいる)」か「きれい(弱い)」のどちらかになってしまいます。先生の様な、「きれい」で「力強い」圧倒的な声が出せるようになりたい。そのために、FUSION、技、発声といったすべての事が繋がっていることを改めて意識したレッスンでした。外国人にはまだまだなりきれてはいないけれど最後にみんなでハモった時はとても気持ちよかったです。最終的には1人1パート担当でみんなでハモリたいです。

2008年08月03日

-

ゴールデン3点セット ネオ版

先生、昨日はレッスンありがとうございました。参加者の皆さん、お疲れ様でした。■感想ゴールデン3点セットのネオ版を教えていただきましたが、これは効きそうだなー、と感じました。偶然ですが、最近ちょうど腰痛の原因を探っていて、腰から肩にかけての左右のバランスが悪いからではないかと思い当たり、体の感覚を色々探っているところでした。その中で、歩く時に左右の腸骨陵の倒れ具合が違う、ということに気づき、何とか直そうとしていた所だったので、レッスンでゴールデン3点セットのネオ版の1番目を教えていただいた時、「これは!」と思いました。また、2番目を教えていただいている時に先生から「座骨のバランスの悪さを腰で何とかしようする癖がある」というご指摘をいただきました。前回レッスン時のご指摘と合わせ、これも非常にピンと来ました。実際に腰ではなく座骨の角度を意識すると、鏡で見て以前より良い姿勢を保てるようになった気がします。10日間だけでなく、その後も継続して習慣化したいと思っています。技系では、今回から「裏技克服月間」に入りました。今回も感じましたが、やはり裏系の方が苦手なようです。先生、正会員の方、Sさんに裏系の技をかけられた時には確かに無理矢理ではなくグン!と体を持って行かれる感じがするのですが、自分がやる時にはまだまだ上半身に頼ってしまっているようです。他の皆さんの技を観察してみると手の前に足から出ているようでした。裏系と極め(ほぐし)と四方投げの腕を折りたたむ部分について、苦手意識が強くならないうちに家族の協力を得て練習して克服したいと思います。前回反省し、次からは同じ注意を受けない!と決意していたのですが、またグダグダになっているとの注意を受けることになってしまいました。直前にも「もうグダグダにならない!」と思っていたにもかかわらず、指摘を受けてしまった。「離見の見」がまだまだ足りていない証拠だなと感じました。指摘を受けた後の疑似乱取りではピンと張りつめた稽古ができました。先生も仰っていましたが、確かにダラダラやっている時よりも大分質の高い稽古ができたと思います。今後は注意を受ける前にこういう稽古ができるようになりたいと思います。歌も同様で、圧・舌根・本番イメージ・外人イメージ、などを直前に思い返していたのですが、できていないという指摘を受けることになりました。これも技と同じで「離見の見」が足りていない、さらけ出しきれていないということが分かりました。練習で準備しておくように、と言われていましたが、薄い膜・ブレーキのようなものがかかっていて、吹っ切って練習できていませんでした。静寂を破るように人見さんが犬発声をされ、そのおかげで自分もブレーキを外して練習できるようになりました。先生がおっしゃられたように、本番ではないレッスン時に萎縮しているようでは本番でうまくいくはずがない、ということを忘れないようにして、次からは自分で膜を破っていきたいと思います。と、反省点は色々ありますが、最終的にはハモりの試しもでき次に向けてのわくわく感が増した日でもありました。"メロディーだけでなく最終形としてはリズムでもハモる"(おそらく)簡単なハモりだけでもあれだけ興奮したのにリズムでもハモれたらどんな感覚なんだろうか?お客さんはどう感じてくれるだろうか?そんなことを考えると、とてもわくわくしました。もちろんそこに辿り着くためにはいくつも乗り越える壁があると思いますが、そこに辿り着きたい!と思います。最後の休憩時間あけのハモり、あの時は、まだまだだと思いますが、違う旋律同士だけど混ざり合い一つになるような感覚がありました。HOVの他の皆さんとリズムハモをしたい・・!それが今の(HOVを通じての長期的)目標になりそうです。(ソルフェージュの音当てがあまりにも分からなかったので 休憩時間にSさんと練習したのですが、正答率約10%。。だったので 練習を始めました。)■知識、心構えについて学んだこと・座骨は上下半身の要であり、上下のバランスをとるのは常に座骨(腰)・座骨は人体で最大の骨→周囲の筋肉量も多い・腰痛や肩こりの原因の多くは、ある部分が固くなったりしていて、そこを カバーしようとして他の部分がムリをしていること・小手返しは相手の手を引き崩してから、自分のお腹に手を持ってきて 奥足を一歩踏み出す動きを利用して極める・3拍子は色々な種類の音楽の基礎となる・ダンスステップの2拍目で伸びやかに歌う(深み、広がり、味)・演技ではなく"なりきる"(信じ込む)=なりきったもん勝ち・ハモる場合はお互いのパートががつんと出るのではなく、溶け合うような 柔らかさが必要・歌うことばかりに意識がいくと息継ぎが浅くなったりして歌に負けてしまう。

2008年08月03日

-

秘伝の吸気の仕方

maron です。先生、本日(8月3日)のプライベートレッスンありがとうございました! 最初に課題曲を歌いましたが、ギターのコードの押さえもスムーズによくなっていたりと前回より良い結果だとお褒めの言葉を頂ました。 声に関しては良いのだが、ギターの伴奏と溶け込んでいないとご指摘頂きました。 実際に先生が、お手本と自分の歌い方を再現してみせてくれました。自分の歌い方は、やわらかさがなく、聞いていて伴奏とバラバラになって聞こえてしまっていて、汚いなと思いました。 先生のお手本は、やわらかさがあって、一音一音の強弱、聞いていて安心感もあって全く不快感なくきれいでした。 自分に余裕がないと、やはり駄目なのだ!とご指摘頂きました。そのために、反復練習!大事だよ!とのことでした。 秘伝の吸気の仕方を今日やりましたが、とにかくすごかったです!息がこんなにも頭のてっぺんまで通って巡るような感じ、そしてそのままブワーッと吐いて発声した時に、いままでで一番スコーンと遠くまで響き渡るような声を楽に出せたことが驚きでした!! そしてなにより、発声した後の爽快感が半端なくあって気持ちよかったです!心のモヤモヤも一気に吐き出せてスッキリした感じもありました! これは技をやるにも通じているとおっしゃってましたが、先生がグループレッスンの始めと終わりに、「黙想ーーーーっ!」と言って自分の邪気、邪念そして自分たちの邪気、邪念を追い払う効果もあるのだと言ってましたよね。 なにか迷いやへこんだりした時とかあったら、この方法で自分でも実践したいと非常に思いました。 この方法で歌うと、ほんと疲れませんよね!いままで一生懸命歌ってたのが、いかに表面的、かっこつけてたり、うそっぱちだったのがほんと実感できた一日でした!! 「この声こそHOV的で、今日はそれに近くてよかった!」とおっしゃって頂き嬉しかったです! 今日は、いままでで一番清々しく帰ってからお風呂入って鏡を見た時こころなしか顔の表情が輝いて見えました! とても良い一日でした!貴重なお時間ありがとうございました!

2008年08月03日

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

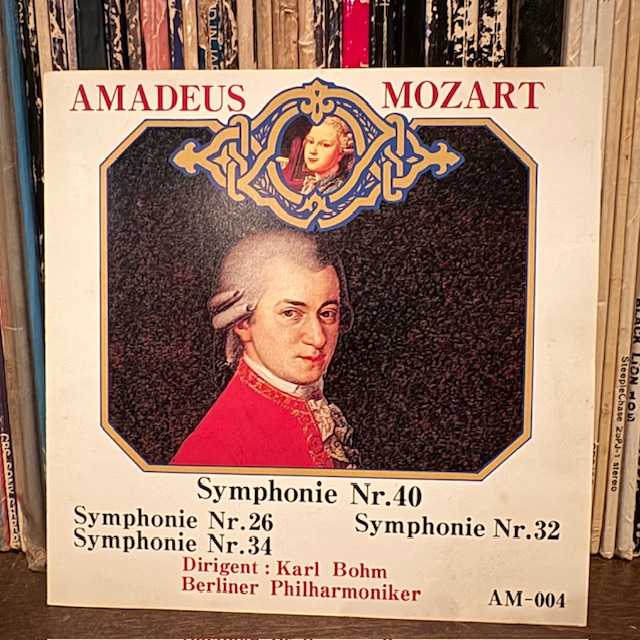

- 好きなクラシック

- モーツァルトの交響曲第26番。

- (2025-11-13 18:04:14)

-

-

-

- 楽器について♪

- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…

- (2025-11-13 00:50:21)

-

-

-

- プログレッシヴ・ロック

- Trevor Horn: YES Nigtmares | Jon A…

- (2025-11-13 00:00:09)

-