PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(109)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(31)読書案内「近・現代詩歌」

(51)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(132)徘徊日記 団地界隈

(109)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(35)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 週刊 読書案内 穂村弘×東直子「回転ドアは、順番に」(ちくま文庫)

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

週刊 読書案内 池内紀「101冊の図書館」(丸善ライブラリー101)

イーサン・コーエン「ドライブアウェイ・ドールズ」シネリーブル神戸no249

ベランダだより 2024年6月9日(日)「今年も咲いてくれました!」ベランダあたり

週刊 読書案内 立花隆「思索紀行 上」(ちくま文庫)

ラジ・リ「バティモン5」シネリーブル神戸no248

ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44

ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」

徘徊日記 2024年6月6日(木)「団地はアジサイ!」団地あたり

佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「現代の作家」

藤谷治「睦家四姉妹図」(筑摩書房)

藤谷治

という作家も作品も知りませんでした。読んだことのない作家や作品を 「ちょっとこれどう?」

という感じで、まあ、いつも教えていただく知人から差し出されました。

藤谷治

という作家も作品も知りませんでした。読んだことのない作家や作品を 「ちょっとこれどう?」

という感じで、まあ、いつも教えていただく知人から差し出されました。

「4人姉妹といえば、谷崎の細雪なんだけど、これも4人姉妹よ。ちょっと読んでみない?細雪は900ページだけど、これ200ページくらいで済むからね。」

なんだか、意味深な笑顔です。

「はずれなの?」

「さあ、どうでしょう。」

というわけで自宅に持ち帰って、いつものように食卓に放りだしているのを チッチキ夫人 が見つけていうのです。

「あら、この人知ってるわよ。」

「えっ、なんで?」

「筑摩書房の『ちくま』の連載でしょ。」

そうなんです。彼女は 岩波書店 の 「図書」 とか 講談社 の 「本」 とか、いわゆるPR誌の鬼というか、とっても熱心な読者なのです。

「ちょっと。先に読んでいい?」

「はい、はい、どうぞ、どうぞ。」

二日ほどして、本は食卓に戻ってきました。

「ちょっと、これ、さっさと読んでみてくれる?」

「えっ?なに?なにかあったの?」

「いいから、読んでみてよ。」

「面白かったの?」

「さあ、どうでしょう。」

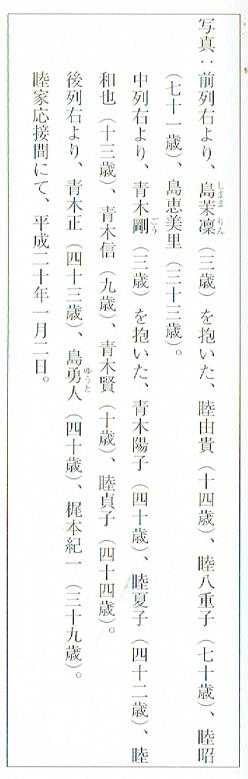

振出しに戻りましたね。じゃあ、読み始めましょうか。 最初のページにこんな図が載っていました。 1988年 、 昭和63年 の 1月2日 の 「睦家」の家族写真 です。 「睦家四姉妹図」 という作品名はこの仕組みからつけられているようですね。

この作品は8章で構成されていますが、各章の冒頭には必ずその年の 1月2日 に撮られた家族写真か掲げられています。記述はその日に集まった家族の様子です。なんで、 1月2日 なのかというと、その日が四姉妹の母、 睦八重子 さんの誕生日だからですね。

上の写真を撮った 第1章 「揺れる貞子と昭和の終わり」 の冒頭はこんな感じです。

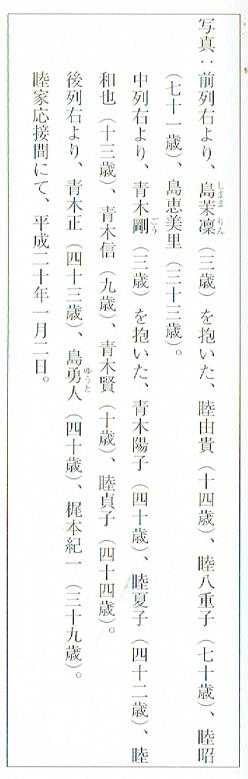

この日から、ほぼ 二十年後 、 平成二十年、2008年 のこの日は 第6章 「このごろのサダ子さん」 です。

まずこの写真があります。 妙に人数が増えていますが、冒頭はこうです。

妙に人数が増えていますが、冒頭はこうです。

「どう?」

「うん、まあ、おもしろいんじゃないの。」

「どこがあ?」

「それぞれの章の始めにある写真の図かな。これ、架空の家族でもいいけど、本物の写真だったら、投げ出していたような気がする。最初6人だった写真が、年ごとに増減すやんな。一応、長女の貞子の語りでその日のことが語られるねんけど、みんな、薄っぺらいねんな。子どものいない貞子の目という都合に合わせた、勝手な客観描写があるだけやし。でもな、その年その年の写真の名前を見ながら、だんだん、膨れ上がっていくねん。苗字が変わったり、何年か前はあったはずの苗字と一緒に男の名前が消えたり、また新しい名前がふえたり。

正月の二日に、オバーチャンの誕生会に集まる子供や、その親がどんな暮らしをしているかなんて、急にピアノ引き出した子がおったり、寝てたのに泣き出したり、もうそれでなんかわかるというか、離婚の事情とか、最後の章の書き出しでも、写真の名前見て、ああ、梶本って貞子の男で、こういう奴やんなって。」

「どういうことか、ようわからへんわ。」

「そやから、繰り返し8回写真の名前見て、読んでる読者は昔のホームドラマを勝手に思い浮かべるように、自分の生活とかに浸るように仕組まれてんねんって。」

「地震のこととか、流行りのマンガとかのことはなんで出てくんの?」

「細雪が昭和の初めの歴史やってんから、こっちは平成の歴史でっせって」

「それって、インチキくさくない?」

「うん、舞台背景、書割っていうやろ、それしかない。まあ、それも、通俗ちゃあ通俗やねんけど。個々の登場人物の気持ちの描写ってステロタイプやろ。その人物らしいこと、その事件らしいことだけ書かれてて、他には、ほぼ、なにも書いてへんねんけど、そやから、みんな同感できんねん。名前と年齢だけ見て読者が考えてくれる。写真には名前と年齢しかないからイメージは読み手の自前。だから、リアルやねん。」

「でも、読み終わっても、何にも残らへんやん」

「残ったら、ウザイやろ。この作品は読者の30年間の平和な夢なんやから。これ、かなりなたくらみや思うで。」

と、まあ、老人だから、そう思うにすぎないかもしれない意味不明な会話でしたが、なんというか、 「細雪」 との隔絶は 近代文学の終焉 どころの話ではなさそうです。ひょっとして、 「文学」 以外のジャンルでは当たり前の現象に過ぎないのかもしれませんね。

勝手な言い草ですが、広告会社が「感動」とか「同感」とかの「肝」みたいなもの集めて、それを、それぞれの「事件」の「リアル」として構成するためだけのアイデアをひねって生まれてくる「作品」というのが、「自然」な「情感」にフィットするという、恐るべき時代が始まっているのでしょうね。

それにしても 「ちくま」 の連載だったということが、それはそれで感慨深かった読書でした。お暇な方におススメです。(笑)

藤谷治

という作家も作品も知りませんでした。読んだことのない作家や作品を 「ちょっとこれどう?」

という感じで、まあ、いつも教えていただく知人から差し出されました。

藤谷治

という作家も作品も知りませんでした。読んだことのない作家や作品を 「ちょっとこれどう?」

という感じで、まあ、いつも教えていただく知人から差し出されました。

「4人姉妹といえば、谷崎の細雪なんだけど、これも4人姉妹よ。ちょっと読んでみない?細雪は900ページだけど、これ200ページくらいで済むからね。」

なんだか、意味深な笑顔です。

「はずれなの?」

「さあ、どうでしょう。」

というわけで自宅に持ち帰って、いつものように食卓に放りだしているのを チッチキ夫人 が見つけていうのです。

「あら、この人知ってるわよ。」

「えっ、なんで?」

「筑摩書房の『ちくま』の連載でしょ。」

そうなんです。彼女は 岩波書店 の 「図書」 とか 講談社 の 「本」 とか、いわゆるPR誌の鬼というか、とっても熱心な読者なのです。

「ちょっと。先に読んでいい?」

「はい、はい、どうぞ、どうぞ。」

二日ほどして、本は食卓に戻ってきました。

「ちょっと、これ、さっさと読んでみてくれる?」

「えっ?なに?なにかあったの?」

「いいから、読んでみてよ。」

「面白かったの?」

「さあ、どうでしょう。」

振出しに戻りましたね。じゃあ、読み始めましょうか。 最初のページにこんな図が載っていました。 1988年 、 昭和63年 の 1月2日 の 「睦家」の家族写真 です。 「睦家四姉妹図」 という作品名はこの仕組みからつけられているようですね。

この作品は8章で構成されていますが、各章の冒頭には必ずその年の 1月2日 に撮られた家族写真か掲げられています。記述はその日に集まった家族の様子です。なんで、 1月2日 なのかというと、その日が四姉妹の母、 睦八重子 さんの誕生日だからですね。

上の写真を撮った 第1章 「揺れる貞子と昭和の終わり」 の冒頭はこんな感じです。

貞子が帰ると、家の中には誰もいなかった。長女 貞子二十四歳 、正月の二日目、毎年恒例になっている、 母八重子 の誕生パーティーのために帰宅したのですが、残りの家族は、なぜか留守だというシーンです。

「明けまして、おめでとうございまあす・・・・」

人の気配は全然しなかったけれど、一応、挨拶しなながら入っていった。コートを脱ぎ、荷物と一緒に応接間のソファに放り出し、台所の方をチラッと見たが、やはり無人である。

「ふん・・・・・」

貞子はため息をついた。

この日から、ほぼ 二十年後 、 平成二十年、2008年 のこの日は 第6章 「このごろのサダ子さん」 です。

まずこの写真があります。

妙に人数が増えていますが、冒頭はこうです。

妙に人数が増えていますが、冒頭はこうです。

もはやいちどきに全員が応接間に収まることはできない。子どもたちは年齢に差もあるし、そうしょっちゅう顔を合わせているわけでもない。男の方が多いからお互いへのけん制もあるかもしれないが、それでも応接間から食堂、奥の間や浴室に向かう廊下を、みんなで甲高い声を上げて走りまくっている。 ついでなので、 最終章 「楽しき終へめ」 も引用してみます。(ちなみに、ぼくはこの題が読めませんでした。) 日付はご覧の通り、 2020年 の 1月2日 です。30年余りの年月が立ちました。写っているのは 1988年 の写真と同じ6人。ただし撮っている人が余分に一人います。場所は埼玉県のURの賃貸住宅です。

乗り慣れない電車の乗り換えに手間取って、各駅停車だけが止まる小駅にたどり着いた時には、電話で告げた予定の時間よりも一時間以上遅れていた。 まあ、こんなふうに、さほど手間もかからず読みえたわけです。読み終えると、さっそく チッチキ夫人 が聞いてきました。

「電話しとこうか?今来たって」という梶本に、

「いいよ」貞子は答えた。「あと五分だもん」

駅からの道は、迷いようもない。駅を背にして広々とした歩道を、ただまっすぐに歩いていくと、十字路の先に巨大な白い集合住宅が、二、三百メートル先の行き止まりまで並んでいるのが見える。

「どう?」

「うん、まあ、おもしろいんじゃないの。」

「どこがあ?」

「それぞれの章の始めにある写真の図かな。これ、架空の家族でもいいけど、本物の写真だったら、投げ出していたような気がする。最初6人だった写真が、年ごとに増減すやんな。一応、長女の貞子の語りでその日のことが語られるねんけど、みんな、薄っぺらいねんな。子どものいない貞子の目という都合に合わせた、勝手な客観描写があるだけやし。でもな、その年その年の写真の名前を見ながら、だんだん、膨れ上がっていくねん。苗字が変わったり、何年か前はあったはずの苗字と一緒に男の名前が消えたり、また新しい名前がふえたり。

正月の二日に、オバーチャンの誕生会に集まる子供や、その親がどんな暮らしをしているかなんて、急にピアノ引き出した子がおったり、寝てたのに泣き出したり、もうそれでなんかわかるというか、離婚の事情とか、最後の章の書き出しでも、写真の名前見て、ああ、梶本って貞子の男で、こういう奴やんなって。」

「どういうことか、ようわからへんわ。」

「そやから、繰り返し8回写真の名前見て、読んでる読者は昔のホームドラマを勝手に思い浮かべるように、自分の生活とかに浸るように仕組まれてんねんって。」

「地震のこととか、流行りのマンガとかのことはなんで出てくんの?」

「細雪が昭和の初めの歴史やってんから、こっちは平成の歴史でっせって」

「それって、インチキくさくない?」

「うん、舞台背景、書割っていうやろ、それしかない。まあ、それも、通俗ちゃあ通俗やねんけど。個々の登場人物の気持ちの描写ってステロタイプやろ。その人物らしいこと、その事件らしいことだけ書かれてて、他には、ほぼ、なにも書いてへんねんけど、そやから、みんな同感できんねん。名前と年齢だけ見て読者が考えてくれる。写真には名前と年齢しかないからイメージは読み手の自前。だから、リアルやねん。」

「でも、読み終わっても、何にも残らへんやん」

「残ったら、ウザイやろ。この作品は読者の30年間の平和な夢なんやから。これ、かなりなたくらみや思うで。」

と、まあ、老人だから、そう思うにすぎないかもしれない意味不明な会話でしたが、なんというか、 「細雪」 との隔絶は 近代文学の終焉 どころの話ではなさそうです。ひょっとして、 「文学」 以外のジャンルでは当たり前の現象に過ぎないのかもしれませんね。

勝手な言い草ですが、広告会社が「感動」とか「同感」とかの「肝」みたいなもの集めて、それを、それぞれの「事件」の「リアル」として構成するためだけのアイデアをひねって生まれてくる「作品」というのが、「自然」な「情感」にフィットするという、恐るべき時代が始まっているのでしょうね。

それにしても 「ちくま」 の連載だったということが、それはそれで感慨深かった読書でした。お暇な方におススメです。(笑)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11

-

週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09

-

週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.