2009年09月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

管楽器ケースの中身は・・・・・・・・

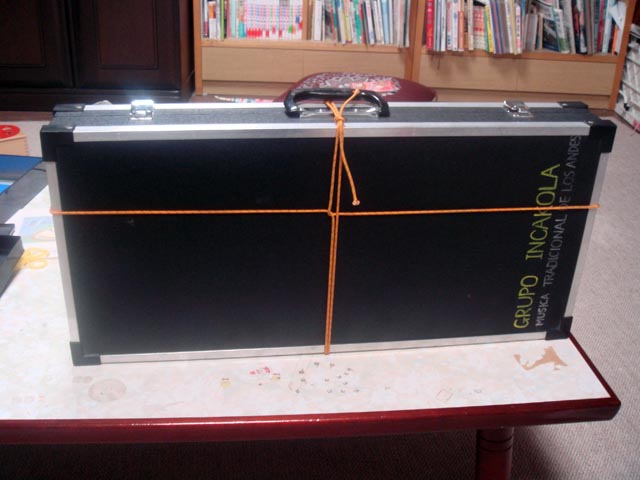

フォルクローレを始めたばかり頃は、楽器を鞄に入れたり、袋に入れたりして持ち運んでいました。ケーナは比較的頑丈な楽器なので、それで問題ないのですが、サンポーニャは壊れやすい楽器なので、すぐに割れて傷だらけになってしまいました。そこで、あるとき管楽器ケースを買うことにしました。というか、お茶の水の楽器屋街を歩いていたら、なんだかちょうど良いケースを売っていたので、しかも非常に安価だったので、ほとんど衝動買いのようにして買ってしまったのです。本来はなんのケースだったか、うろ覚えですが、確かエフェクターケースだったと思います。それがこれです。ケースのサイズは、外寸で63cm×29cm×9.5cmほどです。63cmというサイズが重要で、サンカ(やや大型サンポーニャ)の全長が60cm弱なので、これがギリギリ入るサイズなのです。で、何故ひも(山道具のザイルですが)をかけてあるかというと、このケース、安価すぎて(確か3000円か4000円でした)、作りがいい加減で、留め金を閉めていても紐を掛けておかないと、勝手に開いてしまうのです。ついでに、安物だけに防水性はありません。隙間から簡単に浸水します。なので、雨の日は透明のゴミ袋に入れて、その上からひも掛けしています。とんだ欠陥品ですが、もう16年も使っています。さすがに、このケースを使うようになってから、サンポーニャが割れることは稀になりました。割れることが皆無ではありませんけれど。当時、私は「グルーポ・インカコーラ」というグループで演奏していたので、その名前をケースにペイントしています。今はなくなってしまったグループですが、ペイントを消す理由もないので、そのままにしています。ケースの蓋を開けたところケースの蝶番が脱着式で、蓋は開くと外れるようになっています。これも、いちいち面倒ではあるのですが、何となくそのまま使っています。中身は、グチャッと詰め込んであります。このほか、時と場合によって、チューナーとか、録音機器なども放り込んであることしがあります。中身を全部座卓の上に並べてみました。何だかいっぱいありますね。右からサンカ(やや大型のサンポーニャ・半音管なし)、マルタ2組(中型のサンポーニャで、いずれも半音管付)、ケナーチョ(大型のケーナ)、ケーナ4本(右から、現在メインで使っているケーナ、その前にメインで使っていたケーナ、自作のケーナ2本)、ケニージャ(自作した小型のケーナ)、ボンボのバチ2本(ドラム用のスティックですが)、米粒入りフィルムケース(中身の米粒はサンポーニャの調律に使いますが、マトラカの代用にもなります)、太い輪ゴム(サンポーニャの半音管固定用※)。実際には、演奏で使うのはサンカ・マルタ1組・ケナーチョ・ケーナ1本・バチと米粒、輪ゴムだけです。それ以外は予備楽器。家にはもっとたくさんの予備楽器がありますけど。※サンポーニャは、全音階の楽器は2段式ですが、半音付だと3段式になります。ところが、3段式は吹きにくいので、私は半音を使わない曲では半音管を外して2段式にし、半音を使う曲だけ半音管を重ねて持って3段式にしています。そして、曲の間に簡単に半音管を脱着するには、この太い輪ゴムで止めるのが一番やりやすいのです。で、独身の頃は、このケースだけもって練習や演奏に行っていました。あるいは、このケースとギター、ケースとボンボ(太鼓)だけ持って。だけど、今はそうはいきません。子どもがいるからです。自慢じゃありませんが、練習の時はほぼ100%、本番の演奏でも2回に1回は、私が子どもを連れて行きます。(おかげで、私が音楽にうつつを抜かしても、いやうつつを抜かせば抜かすほど、わが家の平和と安全が保たれる、という寸法です)子どもを連れて行くには、飲み物だのおやつだのタオルだの、そういうものを持っていかなければならないので、楽器ケースのほかにデイバックを背負っています。昔は、紙おむつや尻拭きティッシュもデイバックに放り込んでありました。(子どもが1歳過ぎから練習に連れていっていましたから)で、ついでにフルートもデイバックに放り込んであります。この4月に活動休止した「ティエラ・クリオージャ」では、主に踊りの伴奏でフルートを使っていたのですが、今活動している「キラ・ウィルカ」ではフルートは使ったことがありません。それでももっていくのは、休憩時間の遊び用です。------------------------そうそう、しつこく、またライブの告知「キラ・ウィルカ」でライブ演奏場所 Happy Mountain Bar(東海道線平塚駅下車、南口前) 平塚市八重咲町1-8 ハロービル B1 0463-22-6742 現在、お店のホームページはありませんが、駅の目の前だそうです。日時 10月24日(土) 午後5時~(2ステージ)チャージ 1000円(予定)出演 キラ・ウィルカ(無謀にも、単独ライブ)予定曲目 コンドルは飛んでいく、出会い、レハニアス(遙かなる地)、ラミス、コンドルの反乱など。ボリビアの曲を中心に15~6曲

2009.09.30

コメント(2)

-

八ツ場ダム建設中止問題

http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000580909240001国交相、八ツ場視察 長年の思い交錯午前11時45分 川原湯温泉街の旅館「川原湯館」跡地で、経営していた竹田博栄さん(79)がテレビの取材を受ける。「やっぱり中止は白紙撤回して……」と話す傍らで、名古屋市中区から八ツ場に来たという運送業の男性(65)が「(群馬は戦後)首相を4人も出した自民党の本拠地みたいなところ。利権が絡んだ政治的なダムは中止した方がいい」と記者に持論を話し続ける。正午過ぎ 川原湯地区で牛乳店を営む豊田武夫さん(58)は、住民説明会に飛び入り参加するかどうか悩んでいた。「町から何も知らせがないから、場所も時間もわからない。ボイコットすると言っているのはダム推進派の人たちだけ。前原さんに地元が中止反対ばかりじゃないことを伝えたいんだが」午後0時半 前原国交相と住民との意見交換会の会場、長野原町山村開発センター。2階の窓ガラスには「生活再建 早期実現」「八ツ場ダム 早期完成」と建設中止を訴える張り紙が張られていた。「ダムのせいで、町は移住する道を選んだ人らと、そうでない人らに分断された。都合が悪くなったら中止だなんて、ここまで工事を進めておいて納得できない」。張り紙づくりに携わった町の職員は複雑な思いを記者に打ち明けた。午後1時15分 長野原町の80代男性が「会見に参加させろ」と山村センターに現れて、警備の警察官と押し問答に。今回の視察で会場入りが許可されているのは、地元の住民代表者か報道関係者のみ。「前原さんの考えを直接聞きたい」「何で住民なのに参加しちゃいけないんだよ」。20分ほど押し問答を続けた男性は、あきらめて会場を後にした。男性は、計画が浮上した当時から建設反対運動に参加してきたという。「ダム中止には賛成だ。でも整備中の国道や鉄道、住民の生活補償はちゃんとしてほしい。反対運動に参加した友達はほとんど亡くなった。つらい思いだけが残ったんだ」とこぼした。(以下略)-----------------------新聞報道を鵜呑みにしてしまうと、地元はまるっきり建設中止反対で一致団結しているかのように勘違いしてしまいそうになるけれど、実際には、行政関係者や地元有力者が中止反対の声だけが「地元の声」にされているだけで、住民一般はかなり意見が割れていることが分かります。記事中にある町職員の「ダムのせいで、町は移住する道を選んだ人らと、そうでない人らに分断された。都合が悪くなったら中止だなんて、ここまで工事を進めておいて納得できない」という言葉は、中止反対派と言えども、単純にダム賛成ではなく、苦渋の選択としてダムを受け入れざるを得なかったという複雑な思いがあることが伺われます。上記記事中に名前の出ている、元旅館経営者の方は、別の新聞によると、かつては建設反対派の中心メンバーだったこともあるそうです。多くの反対派が、工事の進行を止められない現実を前に、否応なく移転を迫られ、反対運動を諦めてしまった。30年前なら、建設中止の決断は地元から大歓迎を受けたのでしょうが、その意味では、ダム建設中止の決断が遅きに失した、ということはできます。ただし、経済的な意味では、建設中止が遅きに失した、ということはありません。マスコミは工事はすでに7割終わっているという国交省の言い分をそのまま報じていますが、これがウソであることはすでに各方面から指摘されています。事実は、予定している予算(4600億円)の7割を使った、ということに過ぎません。現実には、ダム本体は着工すらされていませんから、完成割合は0割です。関連する工事、つまり水没する道路や鉄道の付け替え工事、水没地域住民の移転先の造成なども、とても7割が完成しているような状況ではありません。しかも、鉄道や道路の付け替えは、一部用地の買収が終わっていないので、そのままでは完成がいつになるかも分かりません。つまり、このままダム建設を進めれば、予定した予算を大幅に超過するのは確実なのです。もともと4600億円という予算規模自体が、すでに当初計画から大幅に超過しているのです。最初の計画では総工費2100億円という予定だったそうですから。では、このまま工事を継続すると、いったい総工費はどれだけかかるのか。一説には総工費8800億円まで膨れ上がるという推計もあるようです。それが事実なら、今まで使った工事費は、総工費の4割以下ということになります。今からでも中止すれば、かなり予算の節約になるようです。そのことから考えて、私は工事中止に賛成です。前原国交相は嫌いな政治家ですが、この件に関しては全面的に支持します。頑張って筋を通して欲しい。

2009.09.29

コメント(0)

-

選択的夫婦別姓導入に賛成する

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090927-00000001-yom-pol夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる――ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。 -------------------------選択的夫婦別姓というのは、あくまでも希望する夫婦が別姓にできるという制度であって、嫌なら別姓を選択する必要などないにも関わらず、ウヨクのみなさんは執拗に反対しているようです。自らのイデオロギーに基づいて他人の選択にまで介入し、制約したがるのがウヨクの特徴と言えるでしょう。とはいえ、選択的夫婦別姓には、自民党にも賛成派が少なくないので、出せばおそらく通るでしょう。世論も、自分自身が夫婦別姓を選択するかどうかはともかく、制度として夫婦別姓を認めない、という意見はかなり少ないと思われます。私の周囲でも、夫婦別姓制度を心待ちにしつつ、とりあえずは通称だけ別姓にしている夫婦は何人かいますので、彼ら彼女らにとっては、朗報です。もう10年近く前に、私は夫婦別姓問題についてこんな文章を書いたことがあります。基本的な意見は今も変わりません。ただ、この文章を書いた当時、私は独身で結婚の予定もまったくなかったのですが、そのあと結婚して、今では子どもがもうじき6歳になります。で、結局のところわが家は夫婦別姓にはしていません。別姓が認められるようになっても、おそらく別姓にはしないでしょう。相棒が別姓にしたいと言えば、私は一も二もなくOKですが。上記の文章でも書いたことですが、「名字が違うから家族の一体感が失われる」などという程度のヤワな「一体感」なら、名字が同じだって壊れるのは時間の問題でしょう。

2009.09.28

コメント(2)

-

ライブ演奏のご案内

10月24日に「キラ・ウィルカ」でライブ演奏をします。場所 Happy Mountain Bar(東海道線平塚駅下車、南口前) 平塚市八重咲町1-8 ハロービル B1 0463-22-6742 現在、お店のホームページはありませんが、駅の目の前だそうです。日時 10月24日(土) 午後5時~(2ステージ)チャージ 1000円(予定)出演 キラ・ウィルカ(無謀にも、単独ライブ)予定曲目 コンドルは飛んでいく、出会い、レハニアス(遙かなる地)、ラミス、コンドルの反乱など。ボリビアの曲中心に15~6曲キラ・ウィルカが単独でまとまった曲数のライブをやるのは、2006年4月以来3年半ぶりのことです。何でまた平塚かと言いますと、某メンバーの勤務先の近くなんです。わが家からはとても遠いですが。今回、諸般の事情により5人のメンバー中1人欠場で、4人編成で出演予定です。私inti-solは主にケーナ・サンポーニャを担当予定です。キラ・ウィルカの過去の演奏ラミスhttp://www.youtube.com/watch?v=Z_GBD-G1aOc峡谷のカーニバルhttp://www.youtube.com/watch?v=SNbRlzRKcRcレハニアスhttp://www.youtube.com/watch?v=olAs8KJIfFEコンドルの反乱http://www.youtube.com/watch?v=0TXqva2erv4

2009.09.27

コメント(0)

-

北穂高岳、写真をアップしました

山行の詳細はhttp://plaza.rakuten.co.jp/intisol/diary/200909210000/をご覧下さい。写真は全部で14枚あります。初日、パノラマルート・屏風の耳から穂高連峰を望む。右から北穂高岳、涸沢岳、奥穂高岳パノラマルート・屏風の耳から槍ヶ岳を望むパノラマルート・屏風の耳から北穂高岳を望む2日目 涸沢より涸沢岳と奥穂高岳の夜明け(モルゲンロート)涸沢より涸沢岳の夜明け北穂高岳への登りの途中、前穂高岳を撮影北穂高岳への登りの途中、手前が涸沢岳、奥は奥穂高岳山頂に着きました。眼前に槍ヶ岳。北穂高岳山頂より笠ヶ岳右遠方に白馬連峰、真ん中に槍ヶ岳、その左奥に薬師岳、左端は黒部五郎岳。北穂高山頂より奥穂高岳遙か遠方に富士山(右)と南アルプス(左)北穂への登山道から涸沢を見下ろす。真下に見えます。涸沢まで降りてきました。時間は昼頃。ここから更に、テント装備一式を担いで、横尾まで下りました。

2009.09.26

コメント(0)

-

陸軍潜水艦

世界には潜水艦を持つ海軍が数多くありますが、世界で唯一(多分)、陸軍が潜水艦を持っていた国があります。それはどこの国かというと、日本です。いや、潜水艦どころか、日本陸軍は空母まで持っていたのですが。何のために陸軍が潜水艦を持っていたのかというと、戦争末期、陸軍部隊を輸送船に乗せて運ぶと、みんな途中で米軍機に撃沈されてしまうから、海の中を潜って輸送しよう、と考えたからです。空母も、上陸作戦の支援用に、という考えで建造したようです。輸送に使う潜水艦ということで、通称は「まるゆ艇」と称したようです。しかし、陸軍に潜水艦を建造するノウハウがあったのかと言えば、そんなものはありはしません。海軍だって、1910年代から試行錯誤を重ねて、やっと潜水艦を完成させたのに、陸軍が突然潜水艦を作って、うまく行くはずがない。実は私の母の叔父(祖母の弟)が、戦争末期、陸軍潜水艦に乗り組んでいました。幹部候補生試験を経て、戦争末期は陸軍少尉だったそうですが、工学系の学校を出ていたため、潜水艦の機関長?(正確な肩書きはよく分かりません)として配属されたようです。母がその叔父から聞いた話によると、実際にはほとんど潜航することは出来なかったようです。安定性が悪く、艦首が沈むと艦尾が浮いたり、艦尾が沈むと艦首が浮いたり、その度に、「何人前へ走れ」と言って、ドドドっと、乗組員が走っていって、「重し」になる、そんなことをやっていたそうです。大岡昇平の「レイテ戦記」によると、レイテの戦いにこの陸軍潜水艦が動員され、やはり潜航することが出来ず海上をノロノロと航行して、あっという間に撃沈されています。母の叔父も、もし実戦に出動していたら、100%確実に命はなかったでしょう。幸いにして、訓練中に敗戦となりましたが。敗戦の際、みんなで自沈という話が起こって、本当に出航して帰ってこなかった艇もあったそうですが、大半の艇は、自沈の話も沙汰止みになって、母の叔父も、生きて帰ってきました。(この話は、みんな母から聞きました)それにしても、陸軍が潜水艦と空母を持つ、なんという凄まじいセクショナリズムだろうかと思います。海軍が持っているものは、みんな陸軍も持ちたい、おそらくは海軍の側も同じだったと思われますが。それで、結果的に見て、それらの潜水艦はなんの役にも立っていません。(潜水できなかったんだから、潜水艦の意味をなしていません)ただ資材と労力を無駄に使っただけ、という結果に終わったわけです。でも、何となく今も似たような話があちこちに転がっているんじゃないか、という気もします。余談ですが、私の母方の家系は、教師と理工系の家系で、かつみんな音楽好きという一族です。祖母は3人兄弟で、陸軍潜水艦に乗り組んでいたのは下の弟、もう1人上の弟は、工学系+音楽好きの人でした。赤羽の工兵隊に招集されて東部ニューギニアに出征、九死に一生(どころか、九十九死に一生)を得ています。百数十人の中隊でたった1人の生還者です。それなのに、私は理数系が全然ダメ、教員とも縁がなく、唯一音楽好きというところだけは血を受け継いだのかもしれません。

2009.09.24

コメント(2)

-

南京大虐殺を描く映画がついに日本で配給決定!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090922-00000005-flix-movi日本人は鬼畜なのか?人の心を持つのか?南京大虐殺を描く映画がついに日本で配給決定!1937年の日中戦における日本軍の南京攻略を描いた陸川監督『南京!南京!』が、日本公開されることがわかった。同作品はスペインで開催中の第57回サンセバスチャン国際映画祭のコンペティション部門に出品されており、現地時間21日に行われた公式会見の席上で陸監督が明かしたもの。日本の配給会社側の正式発表を控えて、社名を出すことは控えたものの、陸監督は「これはまさに最新の情報なのですが、日本の配給会社が決まりました。公開は来年になると思う。念願だった日本公開が決まってうれしい」と笑顔を見せた。同作品は日本でいまだタブー視されているいわゆる南京虐殺事件を、日本兵と中国兵の両方の視点から描いた2時間15分の大作だ。今年4月に公開された中国では、主人公の日本兵・角川(中泉英雄)が、繰り返される一般市民への虐殺、強.姦などの蛮行にいたたまれなくなって最後に自殺を遂げることから、「日本寄りだ」の批判が相次ぎ、陸監督には殺害予告の脅迫状まで届く騒動に発展している。本作は、今年度のコンペ作の中でも一番の問題作と言われている。プレス上映では拍手喝采に包まれ、その直後に行われた会見は、通常30分程度で終わるところ、各国記者からの質問が相次ぎ1時間にも及んだ。中でも多かった、「どこまでが真実で、どこまでがフィクションなのか?」の問いに、陸監督は「この映画は企画の立ち上げから完成まで4年かかってます。その間、私は何度も日中を往復し、ある元日本兵にもインタビューしたり、彼らが残した日記や膨大な数のプライベート写真など、徹底的にリサーチしました。なので、あくまで真実がベース。唯一、フィクションがあるとすれば映画の後半、南京を政略した日本兵たちが儀式をするシーンのみ。あれは(天皇を崇める)メタファーとして取り入れました」と説明した。また、日中両方の視点から描いた理由については「あの戦争で何があったのか。両方の視点で描くことが真実を正確に伝えることが出来ると思ったのです。そのために私は、中国で裏切り者と言われていますが、私は多くの中国の戦争映画で見られるような、日本人を鬼畜として描きたくなかった。なぜなら、私は元日本兵の日記を読んだ時、人間の心を感じたからです。この映画は、決して日本人を批判するために作ったものではない。この映画をきっかけに、お互いの史実を見直す、日中の架け橋になることを願ってます」と語った。コンペの結果は26日に発表される。今年のコンペ部門には、『クラス』で07年のカンヌ国際映画祭の最高賞を受賞したローラン・カンテ監督を審査委員長に、韓国の鬼才ポン・ジュノ監督、イランのサミラ・マフマルバフ監督など蒼々たるメンバーが顔を揃えている。彼らがどんな評価を下すのか、注目したい。-------------------------------ここ数年、南京大虐殺をテーマとする映画は何本も製作されている(中国だけではありません)のですが、日本で公開された映画は、まだありません。規模については議論はあるものの、南京で大規模な虐殺があったことは、歴史的に明白な事実であるにもかかわらず、そのことを映画にして上映しようとすると、反発する連中がいるからです。1998年に、「南京1937」という映画が日本でも公開されたことがあるのですが、右翼による激しい上映妨害を受け、上映中のスクリーンを右翼が切り裂く、という事件すら起こっています。南京大虐殺をテーマとする多くの映画の中でも、「南京1937」はもっとも平和的で、日中友好に配慮した作品と言われているにも関わらず、です。(今回の「南京!南京!」も同様の傾向とのことですが)おそらく、そのとき以来映画配給会社はこの種の映画の上映に及び腰になってしまったのでしょう。しかし、南京大虐殺という歴史的事実を描いた映画に、そんなタブーがあってよいはずがありません。だから、今回この映画を日本で公開する配給会社が現れたことには、心から喝采したいと思います。配給会社名がいまだ伏せられているということは、やはり右翼の反発を恐れているのでしょうが、映画の内容の善し悪しについては、人それぞれに意見もあり、批判も評価もあるでしょうが、そのことと、映画を上映するというのはそれ以前の問題です。映画が上映されなければ(日本で見ることが出来なければ)、善し悪しの判断も、批判も評価も不可能ですから。まずは、見てみるところから、すべてが始まります。さっそく、上映粉砕などと叫んでいるバカ右翼の連中もいるようですけれど、そういう連中には言わせておけばいい。もちろん、見たくない人は見なければいい、それだけのことです。映画なんてものは、見たい人だけが映画館に行けばいいのです。見たくないから上映粉砕、などと手の施しようがないことを言っている連中に取り合う必要はない。何としてもこの映画を上映して欲しい。そして見たい。この映画だけではありません。他の南京映画も、近日中に見られるようになればいいなあと、いや、見られるようにしようと、そう思っています。

2009.09.23

コメント(29)

-

我が涸沢遍歴

昨日まで3日間、上高地-涸沢-北穂高と歩いてきたのですが、実は、改めて数えてみたら、涸沢7回目なのでした。ずいぶん行ったなあ、と思いました。数え上げてみると1999年4月末 上高地←→涸沢←→涸沢岳 夜行+涸沢にテント2泊初めての涸沢でした。先日のヘリコプターの写真を撮ったときの山行です。職場の同僚と3人で行きました。3日間ずっと晴天。2000年10月 上高地→涸沢→奥穂高岳・涸沢岳→涸沢→パノラマコース経由上高地 夜行+テント2泊職場の同僚と2人で。紅葉真っ盛りの絶景、天気も良かったのですが、3日目、パノラマコース経由で下山したら、上高地着が午後3時頃、バスは沢渡駐車場の渋滞に引っかかって、松本着が7時過ぎ、8時の「あずさ」で帰宅したら夜11時近く、そして次の日は出勤、山登りよりその後がきつかった記憶があります。でも、このときほど素晴らしい紅葉の写真を撮る機会には、その後出会っていません。しかし、3日間の間に遭難騒ぎに2度出くわしました。そのうち1人は、現場は見ていませんが亡くなったはずです。パノラマコース屏風の耳から穂高連峰を望む。紅葉真っ盛り。ザイテングラードの登り途中からの紅葉2002年4月末 上高地←→涸沢 夜行+涸沢にテント1泊初めて1人で涸沢に行きました。本当は涸沢からザイテングラードを登るつもりだったのですが、初日は快晴だったのに2日目は雨。ゴールデンウィークの涸沢で雨かよ!!(普通、まだ雪が降ります)というわけで、雨の中ザイテンの雪の急斜面を登る勇気はなく、その場から撤退しました。涸沢から奥穂高岳を望む2003年5月 上高地←→涸沢←→涸沢岳の少し手前 夜行+涸沢にテント1泊前年涸沢から引き返したので、リターンマッチでもう一度涸沢へ。このとき、相棒は妊娠中だったのに、1人で山に行ってしまった悪い父ちゃんです。(その後、8月にも1人で北海道の大雪山に登りました、極悪非道父ちゃんだな)このときは2日目も快晴だったのでザイテングラードを登り、涸沢岳の山頂より少し下で奥穂高岳の写真を撮っていたら、目の前で奥穂高から下山中の人が滑落。あっと思ったら奈落の底に落ちる直前で、滑落防止のワイヤに引っかかって助かりました。これを見て、積雪期の奥穂高岳には決して登らないと決心したのでした。朝焼けの北穂高岳涸沢岳中腹から奥穂高岳を望む。右下に穂高岳山荘の屋根、右端真ん中の雪田、人の歩いているあたりが滑落危険地帯2005年9月 上高地→パノラマルート経由で涸沢→ザイテングラードの途中まで→涸沢→上高地 夜行+涸沢にテント1泊涸沢の紅葉が見たくて行ったのですが、まだちょっとだけ紅葉には早かったです。相棒から「山は2日間日程まで」という厳命が下っていたので、山頂までたどり着くことが出来ず途中で引き返しました。奥穂高岳も涸沢岳もすでに登っていたので、無理に山頂まで行かなくてもいいや、という気分もありましたし、雨は降らなかったけれど曇り気味であまり天気がよくなかったせいもあります。パノラマルート「屏風の耳」から、右は北穂高岳、真ん中は涸沢岳、左は奥穂高岳2008年4月 上高地←→涸沢 夜行+涸沢にテント1泊初日は上高地で吹雪、そのうち雨になり、登っていくうちに再び雪。涸沢にテントを張ったら、その晩30cmくらい降雪があり、テントがずいぶん雪に埋まってしまいました。夜通し猛吹雪だったのですが、朝7時頃になったら突然天気回復して快晴。しかし30cmもの降雪があったので、ザイテングラードは登山禁止(雪崩の危険があるため)。それで、涸沢周辺の写真を撮っただけで下山しました。でも、今まさしく降ったばかりの新雪をかぶった山々の美しさと言ったら・・・・・・。しかし、登山禁止のザイテングラードを登っていく命知らずな登山者も少なくなかったようです。ま、結果的に雪崩が起きませんでしたけど、私は命が惜しいのでそういうことはしたくない。涸沢から下山中に奥穂高方面を振り返る その1涸沢から下山中に奥穂高方面を振り返る その22009年9月 上高地→パノラマルート経由で涸沢→北穂高岳→涸沢→上高地 夜行+涸沢と横尾にテント1泊ずつ今回の山行です。通算すると、山頂に達したのは涸沢岳が2回(春秋1回ずつ)と奥穂高と北穂高各1回(いずれも秋)です。こうやってみると、一度も山小屋を使ったことがない。そして、登ったのはゴールデンウィーンと9月10月だけで、登山シーズンの王道、夏休みの時期には一度も登ったことがない。そして、最初の2回は職場の同僚と登りましたが、あとの5回は全て単独行です。雨と吹雪が1日ずつ、曇りも1日ありましたが、あとは全て晴天で、かなり天気に恵まれています。良くないほうの話では、遭難に3回遭遇しました。2000年10月 涸沢岳に登ろうとしたとき、山岳警備隊がすっ飛んで来たので、何事かと聞いたら、涸沢岳から北穂高岳の間の稜線で、滝谷側に真っ逆様に転落したそうです。落差100メートル以上?絶対生きているはずがありません。何でも、首から下げていたカメラが岩に当たるので、とっさに岩をつかんでいた手を離してカメラを庇ってしまって転落した、と聞きました。2000年10月 一度の山行で二度遭難騒ぎに遭遇。帰路のパノラマコース、まったく何でもない岩場なのですが、浮き石か何かで足を踏み外して転倒し、頭を強打したそうです。介抱されている現場にぶつかってしまいました。意識朦朧の状態のまま歩き出したようですが、最終的にはヘリで救助されたと聞きました。出動したのは民間ヘリ(東邦航空かな?)なので、おそらく後で何百万円か請求書が行ったことでしょう。2003年5月 上記に書いたように、奥穂高で滑落です。穂高岳山荘の上、わずか十数メートルのところで、雪がなければ何でもない斜面なのですが、積雪期には超危険地帯になります。つるりと滑って雪田から放り出されれば、その下は数百メートルの断崖絶壁。過去いったい何人の命が吸い込まれたか、おそらく数十人いやもっとでしょう。それで、滑落防止用のワイアが張ってあるのですが、網の目が2メートルくらいあるので、そこをすり抜けてしまったらおしまいです。私が目撃した例は、奇跡的にこのワイアに引っかかって止まった。でも、10メートルくらい滑ったところでワイアに引っかかったので、きっと体のどこかに怪我を負ったのでしょう。穂高岳山荘までは自力で降りていきましたが、その後すぐ警察のヘリが飛んできて、どうも収容されたみたいです。実は、その危険地帯、他の登山者はみんなトレースをたどり、後ろ向きに慎重に下っていたのですが、1人だけトレースを外れて、前向きに下っていて「あの人すごいなあ、大ベテランかな」と思った瞬間に滑落したのでした。そういう意味では、起こるべくして起こった滑落と言えたかも知れません。その他に、事故とは言えませんが、1999年初めての涸沢で、ザイテングラードの登りで、目の前の人が雪の上を滑落したことがあります。もっとも、滑落距離5メートルか10メートル、はたから見ればノロノロと滑っただけで(でも、本人の主観では、きっとすごいスピードで相当怖かったと思います)、怪我もなかったようですが。

2009.09.22

コメント(2)

-

北穂高岳に登ってきました

金曜日の夜東京を出て、3泊3日で北アルプスの北穂高岳に登ってきました。行程は19日 上高地-徳沢-パノラマ新道-涸沢(泊)20日 涸沢-北穂高岳-涸沢-横尾(泊)21日 横尾-上高地3日間とも素晴らしい晴天で、写真もたくさん撮ってきました。(例によって、まだフィルムのカメラを使っているので、すぐにはアップできませんが)ただ、登山者の数も猛烈に多かったようです。私が登りに通ったパノラマ新道は登山者があまり多くないのですが、涸沢に着く直前に、横尾からの登山道を眼下に見ながら歩くのです。アリの行列のように登山者がずらっと並んでいました。聞くところによると、この日、涸沢の2軒の山小屋(涸沢小屋と涸沢ヒュッテ)は、布団1枚に3人で寝たらしいです。らしい、というのは、私自身はテント泊でしたから。テントの数も多かったですが、涸沢のテント場は広いので、張るところがなくなるほどではありませんでした。ただ、おそらくこの日太平洋上にあった台風の余波ではないかと思うのですが、風が猛烈に強かった。涸沢はいつだって夜通しテントが風にもまれるものですが、それにしても一昨日の晩は風が強かった。テントの張り綱を石に固定していたのですが、夜中にテントが風に倒されました^^それで、「これなら」という重さ50kgくらいありそうな石に張り綱を固定したら、あとは朝まで何事もなかったのですが、しかし朝になって改めてテントの外を見てみたら、張り綱が1本、半分切れかかっていました。固定した石の角が鋭角的で、そこにすられてしまったようです。たいてい、高山での強風は日が出てしばらくすると収まるものですが、この日は7時頃になってもまだ強風。ふと見ると、テントが1張り風に舞って空を飛んでいた。いや、テントが空を飛ぶのを初めて見ましたが(普通、飛ばないですからねえ)、結構高く舞い上がるものですねえ。運の悪い登山者の方が、テントを走って追いかけていましたが、結局2~300メートルも離れたところで木に引っかかったところで追いついたようです。本当は、涸沢に2泊の予定でしたが、もしまた暴風が来ると、今度は本当に張り綱が切れそう。私のテントまで空を飛んだらかなわないので、急遽予定を変更し、もう1泊は横尾か徳沢まで下山してテントを張ることにしました。でも、その前にまずは北穂高岳を目指しました。実は、山頂まで行くつもりはなくて(だって、その後テント担いで涸沢から横尾か徳沢まで下らなければならないですから)、どこか適当なところで引き返そうと思っていたのですが、山頂が見えてしまった。一度山頂が見えてしまうと、どうも足が止まらなくなってしまい、結局山頂に行ってしまいました。でも、山頂からの360度の大展望は素晴らしかったです。登って良かった。で、涸沢まで降りてきた時点で、すでに足ヨロヨロ。ここから更にテントを担いで横尾まで(下手すれば徳沢まで??)下るなんて、考えられな~~~い、と思ったのですが、幸か不幸か、出発前にテントは片付けてしまったのです。改めてこの場でテントを張り直すなら、横尾まで降りるかと思い直して、下山にかかりました。この日も大量の登山者が横尾から登ってきていました。私は午後1時頃に涸沢から下り始めたのですが、2時になってもまだ行列、3時になってもまだ点々と登ってくる人がいる、3時半を過ぎて、横尾に到着する直前にも、まだ何人かとすれ違いました。横尾から涸沢まで登りの標準タイムは3時間となっているので、そのコースタイムどおりに歩けたとしても、彼らが涸沢に到着するのは6時か、下手をすれば7時になってしまいますが、大丈夫なんだろうか・・・・・・。結局、横尾に着いた時点で、とても徳沢まで行く気力はなく、そこでテントを張りました。涸沢より暖かいし風も全くなく、快適でした。ただ、涸沢は暴風のせいか、何故かテント内にまったく結露が発生しなかったのですが、無風の徳沢では普通に結露して、普通にテント内外がびしょ濡れになりました。(だいたいそれが当たり前ですけど)でも、横尾の小屋も布団1枚に2人で寝たそうなので、それに比べれば多少濡れてもテントの方が快適。そして今日、横尾から上高地まで歩き、帰ってきたわけですが・・・・・・・・例の、休日の高速道路1000円乗り放題制度のせいか、この連休中大量の車が上高地方面に殺到しているようです。上高地は一般の乗用車は直接乗り入れることは出来ず、手前の沢渡でシャトルバスに乗り換えるのですが、その沢渡までの道が大渋滞です。今日の時点ではまだ上高地から帰る人は少なくて、帰りのバスはスイスイでしたが、対向車線は新島々まで数珠繋ぎ、その先、松本電鉄で2駅くらい先まで行っても、まだ数珠繋ぎ。だから、往路のバスも新島々から上高地まで所要時間が3~4時間とアナウンスされていました。普通なら1時間くらいの行程です。明日あたりになれば、今度は沢渡から下る道が大渋滞になるでしょう。私は、連休の初日朝に上高地に着き、今日帰宅するという行程だったので、この渋滞に巻き込まれずに済みましたが、行程が1日ずれていたら、大変な目に遭ったかも知れません。そういう意味では幸運でした。行楽シーズンに沢渡付近で大渋滞になるのは、上高地では年中行事みたいなものですが、しかし連休3日目の午後になっても沢渡から新島々まで数珠繋ぎの渋滞というのは、正常な状態とは言い難いような気がします。もし、これが休日の高速道路1000円乗り放題制度のせいだとしたら、高速道路が無料化されたらいったいどういうことになるのか、想像を絶します。というわけで、民主党の高速道路無料化案は、やっぱりやめておいた方がよいのではないかと、改めてそう思いました。

2009.09.21

コメント(4)

-

人間の色恋は難しいものですが

今週の週刊新潮と文春が、一斉に鳩山首相と幸夫人の「略奪愛」を報じています。どんなことが報じられているのか、試しに文春の方を読んでみました。四捨五入して要約すると、鳩山がまだ政治家になるよりずっと前、1975年に米国のサンフランシスコに留学していたとき、世話になった日本料理店を手伝っていた人物の奥さんを寝取ってしまった、ということです。奥さんを奪われた元ダンナとしては絶対に許せないんだろうなと思います。個人の感情というレベルでは、それは十分に理解できます。ただ、「奪われた」と言っても文字どおり拉致したわけではないことは言うまでもありません。(当たり前です)双方の合意の上でのことです。とすれば、仕方のないことでもあります。恋は1人じゃできません(片思いならできるけど)。双方の合意があって初めて成り立つものです。どちらかが恋に醒めたり、新しい恋を見つけてしまうと、振った振られたという話になるわけですが、結婚したらそういう状況と無縁になるってわけではありません。で、振った方が悪い振られた方が被害者、というものでもありません。結婚を「ゴールイン」などと言いますが、実際はゴールインじゃないですから。現に、昨年の結婚件数は71万件に対して離婚は25万件、3組に1組以上が離婚している、という計算になります。私は、成人前の子どもがいる夫婦の離婚は、軽々しく決めるべきことではないと思っています。けれども、子どもがいない夫婦、子どもが成人して独立してしまった夫婦が離婚しようが再婚しようが、それは個人の自由としか言いようがありません。鳩山夫人は、前夫との間に子どもはいなかったようなので、そういう意味では「仕方のないこと」としか言いようがありません。妻を取られた男の怒りは、感情としては分かるんだけど、その恨み辛みを記事にして公衆の面前にぶちまけるのは、あまり好印象とは言えません。

2009.09.18

コメント(2)

-

鳩山内閣誕生

過大な期待は禁物ですが、多少の期待を抱きつつ、今後の政策を見ていきたいと思います。http://www.asahi.com/politics/update/0916/TKY200909160190.html鳩山政権誕生 第93代首相 閣僚名簿を発表民主党の鳩山由紀夫代表(62)が、16日召集された第172特別国会の首相指名選挙で、第93代、60人目の首相に選ばれた。同日夜、鳩山新内閣が発足する。総選挙で野党が単独過半数を得て政権交代が実現するのは戦後初めて。鳩山氏は16日午前の党参院議員総会で「きょうが新たな歴史の転換点。政治と行政の仕組みを根本的に変えるスタートの日だ。後世の歴史家が『素晴らしい日だったね』という一日にするために積極的に働こう」とあいさつした。 (以下略)--------------------私は、この「第93代」という数え方にものすごく違和感があるのですが、今日の本論とは関係ないのでその件はおいといて、防衛大臣は結局北沢参議院議員に落ち着いたようです。うーーーん、ま、長島昭久よりはマシと思いますが、個人的には、亀井防衛大臣を見たかったです。そして、閣僚に加わってほしいと思っていた人物が加わっていません。小宮山洋子衆議院議員、岡崎トミ子参議院議員、馬淵澄夫衆議院議員、川内博史衆議院議員です。まあ仕方がないことですが。ともかく、今後の推移を見守りつつ、とりあえずのところは応援していこうと思います。

2009.09.16

コメント(0)

-

幻の亀井防衛大臣

http://mainichi.jp/select/today/news/20090916k0000m010130000c.html新内閣:「亀井防衛相」幻に 対米関係に配慮か16日に発足する鳩山新内閣の閣僚人事で国民新党の亀井静香代表を防衛相に起用する案が14日に浮上し、一夜にして消えた。民主党の鳩山由紀夫代表側から非公式に打診を受けていたとみられるが、亀井氏は15日になって打診自体を否定。「亀井防衛相」案は一時、驚きと懸念を伴って永田町・霞が関を駆け巡った。(中略)鳩山氏サイドは14日の時点で防衛相に亀井氏を充てる方向で調整しており、周辺は「国民新党は社民党と違って保守だから受ける」と自信を示していた。社民党とはズレの大きい外交・安全保障政策を巡り、連立政権内の調整役を果たすことを期待したとみられる。しかし、防衛相は、在日米軍再編問題や海上自衛隊によるインド洋での給油活動など、日米同盟に絡む懸案を抱える重要ポスト。国民新党の下地幹郎政審会長は米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設計画見直しを強く主張しているほか、亀井氏自身も自衛隊の海外派遣には慎重とみられ、亀井氏が防衛相に就任した場合の日米関係悪化を懸念する声も民主党内や外務、防衛省内から出ていた。そのため、亀井氏の防衛相起用については一転、「再検討が必要」(鳩山氏周辺)な状況になったという。党関係者は「米側から否定的な反応が示されたのではないか」とも指摘している。(以下略)------------------------国民新党は、党としては好きでも何でもありませんが、亀井静香はバリバリの保守でありながら尊敬する人物がチェ・ゲバラ、死刑廃止論者でもあり、経済的な側面では明らかに反グローバリズム、ある意味では矛盾する政治的傾向を持った人物で(もっとも、たいていの人が多かれ少なかれ政治的主張に矛盾はあるものですが)、こういう人が防衛大臣というのもかなり期待できると思ったのですが・・・・・・・・。それにしても、あくまでも推測に過ぎないので真偽のほどは定かではありませんが、記事にあるように「米側から否定的な反応が示された」ので亀井防衛大臣を引っ込めたというのがもし事実なら(誰を防衛大臣に当てるかで、真偽のほどはある程度想像が付きそうですが)、防衛大臣の人選すら米国の顔色をうかがうような状況では、いささかがっかりせざるを得ません。で、防衛大臣を誰にするつもりなのでしょうか。ここで長島昭久みたいな親米派が出てきてしまったら、民主党の対米姿勢は全然期待できないところですが、どうなるでしょう。

2009.09.15

コメント(0)

-

新しい曲をアップしました

http://www.youtube.com/watch?v=GWbIc_AsT3sYouTubeに、アルゼンチンサンバ「La tristecita(悲しみのサンバ)」をフルートとギターの多重録音でアップしました。アルゼンチンを代表する作曲家、アリエル・ラミレスの作曲です。以前にも録音して日記で紹介したことがありますが(そのときはYouTubeにはアップしませんでした)、フルートを録音し直しました。(ギターは以前のままです) 本当はボンボ(太鼓)も入れたいところでしたが、さすがに自宅で太鼓を叩くのは無理。実は、何度録音してもうまく吹けないので、やむを得ず何度か録音した音源から、ミスのない部分を切り貼りしました。(よ~く聞くと、フルートの音が聞こえてくる方向が少し変わるのが分かるかも知れません)。・・・・・・そのうち、もう一度録音し直すかも知れませんが、とりあえずのところはこれで公開。参考までに、同じ曲のギターソロはこちら↓http://www.youtube.com/watch?v=44QoPv7BXPQ

2009.09.13

コメント(2)

-

岐阜県防災ヘリ墜落事故続報 不可解な報道

http://mainichi.jp/select/today/news/20090913k0000m040111000c.htmlヘリ墜落:遭難救助、3000M超経験なし 若鮎2号岐阜県高山市の北アルプス奥穂高岳(3190メートル)で県防災ヘリコプター「若鮎2号」が墜落し、搭乗員3人が死亡した事故で、同機は3000メートルを超える山岳地帯での救助経験がなかったことを12日、県防災課が明らかにした。97年の同機導入と同時に県庁入りした操縦士は同機専従で、同様に経験がなかったという。県防災課の鈴木金治・防災対策監によると、遭難の119番があると県防災航空センターに連絡が入り、センターは岐阜県警察航空隊と調整、県防災ヘリと県警ヘリのいずれが出動するか決める。だが現場が険しい山岳地帯の場合、これまで県防災ヘリが現場で救助にあたったことはなかったという。若鮎2号も導入以来、北アルプスのふもとのヘリポートまで救助に向かったことはあるが、3000メートル以上でホバリングして遭難者を引き上げた経験はなかった。-------------------------ん???おかしな話です。昨日の日記に書いたように、若鮎II号が10年前に穂高岳山荘で遭難者救助の訓練を行っているところを私は目撃しています。確かに、訓練であって本物の遭難者を吊り上げたわけではないですけれど、「3000メートル以上でホバリングして遭難者を引き上げた経験はなかった」というのは、非常に怪しい、ほぼ誤報ではないかという気がします。もっとも、穂高岳山荘は標高2996m、3000mには4メートル足りないじゃないかと、言えば言えるかも知れませんが(かなり「重箱の隅」的な話ですが)、しかしヘリポートは山荘より一段高い場所に設置されています。はっきりとは分かりませんが、4mくらいはあるんじゃないかなあ。ところで、亡くなった操縦士はこのヘリ導入と同時に県庁に勤務し、同機の専従パイロットだったそうですから、写真を撮ったときも操縦していたのでしょう。一応、写真のうち1枚だけもう一度貼り付けておきます。追記毎日新聞には続報がありませんが朝日新聞によると、やはり2002年3月までは3000m級で頻繁に訓練を行っていたようです。http://www.asahi.com/national/update/0917/NGY200909160021.html事故機は岩峰ジャンダルム(3163メートル)付近の通称「ロバの耳」で墜落した。県防災航空隊員ら2人をロープで地上に降ろし、ホバリング(空中停止)しながら、遭難者をロープで引き上げようとしていた最中だった。県が運用する事故機にとって、3千メートル級の救助は初めてだった。県資料によると、事故機の山岳救助訓練は、県に配備された97年4月から02年2月までに行われた27回すべてが2800~3千メートルだった。それが同年4月からほとんど1千メートル以下となり、1千メートルを超えた訓練は、07年9月の2800メートルと08年9月の1700メートルだけだった。 (以下略)

2009.09.13

コメント(2)

-

奥穂高岳で岐阜県の防災ヘリ墜落 若鮎II

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090911-OYT1T00774.htm?from=main1ヘリ墜落3人死亡、機体2つに折れ斜面落下11日午後3時20分頃、岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂の北アルプス・奥穂高岳と西穂高岳の間にある岩峰「ジャンダルム」(3163メートル)の近くで、登山者を救助中だった同県防災ヘリコプター「若鮎(あゆ)2号」(ベル412EP型機、15人乗り全長約17メートル)が墜落したと、同行していた高山署員から同署に通報があった。救助に向かった県警のヘリが、炎上している若鮎2号を発見、3人の遺体を収容した。(以下略)---------------------うーーーん、記事を見て、穂高山岳荘の前で岐阜県の遭難救助ヘリの写真を撮ったことがあったなと思い、アルバムを引っ張り出してみました。そうしたら、まさに今回墜落した「若鮎II」そのものの写真を撮っていました。場所も、事故現場となった奥穂高岳です。穂高岳山荘脇のヘリポートがあり、そこで「若鮎II」が離着陸と遭難者吊り上げの訓練を行っていたので、何となく写真を撮ったのでした。1999年4月30日の撮影です。このときは、職場の同僚と3人で涸沢にテントを張り、ザイテングラードを登って穂高岳山荘に着いたところでした。実は、こんなに間近にヘリコプターを見るのは初めてで、その巻き起こす風がこんなにすごいとは思いませんでした。すごい粉吹雪が舞い上がって、顔面もカメラも真っ白に鳴ってしまったことを思い出します。で、そのあと涸沢岳に登ってから、涸沢に降りたのでした。私の実力では、積雪期の奥穂高岳はちょっと無理なので。このときは訓練でしたが、この山域で私は何度か遭難騒ぎを目撃したことしがあり、その度に、岐阜県の救難ヘリが出動してきていました。残念ながら、写真を撮ったのは1999年のこのとき一度きりですが。岐阜県が何機救難ヘリを持っているのか知りませんが、そんなに数多いはずがないので、「若鮎II」も、何度か目撃しているかもしれません。亡くなられた操縦士は、1997年に岐阜県に採用された、とのことなので、ひょっとすると、この写真のとき操縦していたかも知れませんね。ご冥福をお祈りします。

2009.09.12

コメント(14)

-

東京オリンピック・・・・・・・・

2016年のオリンピックに東京が立候補していますが、その件についてなんとなく検索していたら、こんなブログに行き着いてしまいました。日本財団会長笹川陽平ブログ 「東京オリンピック招致は絶望か?」その1(前略)当時韓国は、政府は勿論、盧泰愚(ノ・テウ)体育大臣(後に大統領)を中心に、オーナー経営者が各種スポーツ団体の長を兼ね、身銭を切って招致活動に奔走した。私の韓国の知人は、パリでIOC委員のために「1回の夕食会に600万円費やした」と話してくれたことがある。「5~6人の食事でどうしてだ」と聞いたところ、IOC委員のハートをつかむために、ワインのビンテージを次々にあけたという。2007年10月3日のブログにも記したが、東京ミッドタウンのレストランに1本360万円のワインがあったということは、超高級ワインを4~5本あければ確かにその金額にはなる。IOC委員は世界に110名前後いるが、ブランデージ時代、途上国の委員は旅費の工面も容易ではなかった。しかし、現在のIOCは金持ちであり、各国の IOC委員も金銭的には困っていない。その上「どんな基準で投票するかは一人一人のIOC委員の自由である」、この点を忘れてはいけない。各国IOC委員の中には海千山千が大勢いる。彼らのハートをつかむには相当額の交際費が必要である。知事がワシントンのホテルで高額の部屋(確か2~3000ドル)に泊まったといって新聞で話題になるような国では、勝負ははじめから決まっている。自腹を切ってくれる創業者型経営者2~3人の、影の強力サポーターが絶対必要である。しかし、今のところ東京招致にそのようなサポーターはいない。長野オリンピックの時のように、20数億円を使用した帳簿を焼却したような乱暴なことは今や出来ない。オリンピックの招致は、政府、国民そして各国IOC委員を各個撃破する愛国心ある強力サポーターの一致団結によってのみ勝利が可能となるのである。--------------------------------私はオリンピックというイベントは嫌いではありませんし、600万円の食事会というのも、物好きなお金持ちが私財から払うものなら、好きにすればいい。が、しかしそこまでして日本でオリンピックを開催してほしい、とも思いません。で、そうやって札束攻勢でオリンピックを「買ってくる」のが愛国心だというなら、愛国心とはまたずいぶんと汚れたものだなあと思いますね。私は少なくとも、そんな「愛国心」に一致団結したいとは思いません。それにしても、600万の食事会でIOC委員を買収してオリンピック開催を勝ち取るのが「愛国心」だと、臆面もなくそうブログで公言するとは、あの笹川良一の息子だけはあります。

2009.09.10

コメント(2)

-

地上デジタル、南米で日本方式の採用相次ぐ

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090909k0000e040052000c.html南米で地上デジタル放送の日本方式採用が相次いでいる。世界的には欧州、米国方式の採用が先行する中、ブラジル、ペルー、アルゼンチンの3国が後発の日本方式の採用を決めた。そのわけは。アルゼンチン・バリロチェ市で8月28日(日本時間同29日)、フェルナンデス大統領が麻生太郎首相特使の増田寛也元総務相の立ち会いで、日本方式採用の覚書に署名した。07年12月に地デジ放送を開始したブラジル、09年4月に日本方式採用を決定したペルーに続く3カ国目。総務省の担当者は「南米の2大国のブラジル、アルゼンチンを押さえた意味は大きい」と言い、ほかの南米各国が2国に倣う可能性が高まったとみている。近くチリ、ベネズエラも日本方式採用を決めると見込む。国際標準として承認されている地デジの規格は日本、欧州、米国の3方式。ほかに中国が独自方式で放送を開始している。欧州・米国の2方式は97年に承認され、98年にそれぞれ英国、米国で放送が始まった。中でも欧州方式の世界進出はめざましく、すでに約40カ国が採用を決めている。日本方式の国際標準承認は00年で、日本での放送開始は03年。アナログでのハイビジョン放送の技術開発にこだわった分だけ出遅れた。そんな日本が狙いを定めた先が南米だった。嫌米の政治的な土壌に加え、植民地時代の旧宗主国である欧州の方式採用も避けたいという思惑もあり、空白地帯が広がっている。日本方式の技術的な優位性も後押しする。同一の周波数帯でテレビ向けと携帯端末へのワンセグ放送ができるために経済的で、移動中でも高画質のハイビジョン放送の受信が可能なのは日本方式だけ。山かげなどの電波障害にも強く、山がちな南米各国に適している。(中略)ただ日本の家電メーカーは市場規模の小ささを理由に南米への本格的な進出には慎重姿勢だ。すでに放送が開始されているブラジルでは、自国では米国方式を採用する韓国のメーカーが日本方式の地デジ対応テレビを開発。ウォン安を背景に大幅に値引きをして売れているという。南米での日本方式の普及は存在感の誇示には役立っているが、今のところ商売に結びつけるのは難しいようだ。----------------------私は、個人的には地デジを巡る問題には懐疑的(でも、テレビもハードディスクレコーダーも壊れたので、地デジ対応のテレビとレコーダーを買ってしまいましたけど)ですが、それでも日本方式が南米で採用と聞くと、ちょっとうれしい気がしてしまうから不思議です。記事によれば、ブラジル、ペルーに続きアルゼンチンが日本方式の採用を決め、チリとベネズエラもそれに続く気配とか。ということは、この各国に囲まれたボリビアとパラグアイも日本方式を採用?そうすると、フォルクローレに縁のある国々はほとんど日本方式の地デジ、ということになるわけですが。ところが、それにもかかわらず、肝心の日本の家電メーカーが南米進出に及び腰とは、何ともったいない。市場規模は小さくないでしょう。ブラジルは2億弱、アルゼンチン4000万、ペルー3000万、併せれば2億6000万もの人口です。かなりの市場規模と思うまですが。それから、記事中の色分け図を見ていたら、キューバが米国方式を採用しているように読めるのですが、果たしてどうなんでしょう。私は間違いではないかいう気がするのですが。しかし、いくら何でも南米でまでB-casカードだのコピーワンスやダビング10だのという馬鹿げた話はやっていないでしょうね。あんなものを導入したら、南米では絶対に売れません。

2009.09.09

コメント(0)

-

自民党の首班指名候補

http://www.asahi.com/politics/update/0909/TKY200909090008.html首相指名も「困ったときの若林」 後始末農水相3度困った時の若林――。16日の首相指名選挙で自民党が投票することになった若林正俊参院議員(75)は、トラブルが続いた安倍政権下で「後始末役」として、約3カ月の間に3度も農水相に「就任」した経歴の持ち主だ。「新体制を作るまでのスタート台として一致結束する必要がある。私の名前に大きな意味はありません」。議員総会後、若林氏はやや戸惑ったような表情で報道陣に語った。若林氏の地元事務所(長野市)の青木実事務局長は「決して総理になれるわけではないが、お役に立てるのならありがたい」と話した。若林氏は元農水官僚。83年に衆院に初当選し、計3期務めた後、98年から参院に転じた。初入閣は06年9月。安倍政権で環境相になった。若林氏の名が何度も取りざたされるようになったのは07年5月からだ。松岡農水相の突然の自殺を受けて、4日間だけ臨時代理を務め、赤城徳彦氏に引き継いだ。だが赤城氏は事務所費問題や顔に張ったばんそうこうへの説明不足で批判を浴び、8月1日に辞任。農水相のいすは再び若林氏に巡ってきた。8月27日の内閣改造でいったん退任し、農水相には遠藤武彦氏が就いたものの、遠藤氏は補助金不正受給問題で辞任。わずか8日で若林氏に三度目のおはちが回ってきた。当の若林氏。「本当に想定外で……。ただ、野党となった自民党がしっかりとした出直しをしなきゃいかんと」。最後まで笑顔はなかった。-----------------------恥ずかしながら、私は今回初めて若林参議院議員の名を知りました。それっていったい誰??と。もちろん、どうせ首相になれるわけではないのだから誰でも良い(何しろ白票という話もあったくらいですから)と言えばそれまででしょうが、首班指名のその時までは、一応政権与党の立場にある政党が、聞いたこともないような首相候補者とは、みっともないの極地と思うのですが。少なくとも総裁選に意欲を示している人は他にもいたはずなのに、何故首班指名までに総裁選をやらないのでしょう。ま、私は自民党などまったく支持していないので、どうでも良いといえばそれまでですが。

2009.09.09

コメント(0)

-

東芝がブルーレイディスク対応機発売だそうで

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090904-00000087-mai-bus_all東芝は4日、ブルーレイディスク(BD)対応の再生専用機を11月に米国で発売すると発表した。新世代DVDの規格争いでソニーなどのBD陣営に敗れた同社が、BD対応の製品を発売するのは初めて。米国に続き、欧州や日本でもBD対応レコーダーなどを順次発売する予定だ。----------------------実は、去年東芝のハードディスクレコーダーを買いました。もちろん、DVD対応です。その時の顛末は、以前の日記に書いたことがあります。もともと東芝のレコーダーを使っていたのですが壊れてしまい、買い換えました。私にとっては、東芝のレコーダーは使い勝手がよかったので、他のメーカーにしようとは、あまり考えませんでした。もちろん、その時点で、すでにブルーレイディスクレコーダーの方が販売の主力だったのですが、私の目には、DVDとブルーレイで、致命的な画質の差があるとは思えなかったのです。もちろん、並べてみれば画質の差はあるけれど、DVDでは耐えられない、などという絶対的なものではなかった。それならDVDの方が安いから良いぞ、と私は思ったわけです。私は画質に鈍感なのでしょうか。そんなことは、多分ないと思います。これでも、わが家の中では私が一番画質にうるさいのです。相棒や子どもは、超鈍感。で、実は多くの消費者も、そこまで画質にうるさいわけではないのではないかと私は思っています。はっきり言ってしまえば、今量販店に行っても、もうブルーレイが売り場の大半を占めているし、店員もそっちたを勧めるから何となく・・・・・・・、というだけで、積極的に「ブルーレイの画質が欲しい!」って人はそう多くはないんじゃないかと思います。テレビもそうです。わが家は、去年テレビも壊れてしまって買い換えたのですが、私は32インチにしようと思ったのですが、相棒が26インチが良いと主張して、結局26インチになってしまいました。当時26も32も値段の差がほとんどなかったので、どうせ買うなら32インチの方がと思ったのですが、しかし実際には26インチだって、充分にでかいです。それまで使っていたのはブラウン管の14インチのテレビですからね、26インチ液晶だって圧倒的に巨大です。で、最近は37インチ以上の大型液晶テレビも値段がかなり下がってきて、売れているようです。だけど日本の住宅事情はそんなに好転したんでしょうか?そんなことはないでしょう。住宅の広さは、5年前10年前と比べて、そんなに広くなっていないと思われます。それなのに、テレビだけがどんどん大きくなっていく。不思議なことです。日本人はそんなにテレビ好きになったのでしょうか。確かに、日本人はテレビ好きですが、少なくとも5年前10年前と比べれば、テレビの視聴時間は減っていると思われます。結局は、売る側が少しでも付加価値の高い商品に買い換えさせたい、ということであって、本当は消費者がみんながみんな、37インチだの42インチだのという巨大テレビが欲しかったり、ブルーレイの高画質が欲しかったりするわけではないのだろうなと思います。まあ、それをしないとメーカーや量販店は経営が成り立たないでしょうが、買う側としては、あまり売る側の口車にばかり乗っていても、よい買い物は出来ないように思います。

2009.09.07

コメント(2)

-

高速道路無料化の是非を考える

民主党の政権公約の中で、高速道路の無料化がいろいろな意味で話題になっています。高速道路の無料化なんて、単なるバラマキだと思っている人も多いようです。そういう側面も確かにありますが、しかしそれが全て、というほどに単純な話ではありません。そもそも、高速道路の建設を始めるに当たって、当初は有料だが建設費の回収が済めば無料化することになっていました。ところが、1965年に全通した名神高速道や1968年全通の東名高速道路など、どう考えたってとっくの昔に建設費の回収は終わっているはずですが、民主党が政権公約に掲げるまでは無料化される気配などありませんでした。なぜなら、その後全国津々浦々に次々と高速道路を建設し続けたものだから、いつまで経っても建設費の回収が(各高速道路単体ではなく、日本の高速道路全体として)終わらないからです。それどころか、借金は年々拡大している。はっきり言ってしまえば、政府が無料化というその場限りの約束をして、うやむやのうちにそれを反故にして何十年も経過したわけです。高速道路を無料化したら、高速道路建設の財源はどうするんだという意見にも一理あります。しかしその反面、なまじ有料であるが故に、通行料収入を「担保」にして、どんどん高速道路を造ってしまった、しかしその「担保」は実は大甘の過大査定で、開通してみたらそんなに交通量がなくて大赤字、なんて高速道路もたくさんあって、借金が拡大した側面もあります。つまり、高速道路の無料化というのは、その裏には「もうこれ以上大甘な収入予測に基づいて高速道路を造り続けることはやめますよ」というメッセージが隠されているのだと私は思います。もしそうだとすれば、高速道路無料化は、無駄な公共事業を止めていくという政策の一環であり、理念において非常に意味あるものと私は思います。が、その反面、問題もあります。高速道路を無料化が無駄な高速道路建設への歯止めになればいいのですが、いろいろな政治的駆け引きと妥協によって、無料化したけどやっぱり高速道路は造ります、なんてことになる可能性も否定できません。そうなってしまったら、これはただのバラマキに過ぎなくなります。また、少なくとも既存の高速道路には、無料化されれば多くの車が押し寄せるでしょう。渋滞も酷くなり、「高速道路が足りないじゃないか、もっと建設しろ」ということになってしまうかも知れません。何より、地球環境問題やエネルギー効率を考えると、乗用車は鉄道よりずっと燃費が悪い。鉄道どころか、飛行機と比べても(飛行機が満席で飛べば)乗用車の方が燃費は悪いようです。人々が鉄道や飛行機から乗用車に交通手段を切り替えようと思うような政策は、どう考えても地球環境保全に逆行しています。民主党は、一方では地球環境問題への取り組み強化も掲げているので、それとは明らかに矛盾しています。何より、民主党に投票した人々も含めて、世論は高速道路無料化にかなり批判的です。というわけで、高速道路無料化案にはそれなりの根拠とメリットはあるのですが、長所と欠点を天秤に掛けてみると、やはりこれはやめておくべきではないかと私は思うのですが、どうでしょう。追記http://www.asahi.com/politics/update/0905/TKY200909050246.html実は国交省も高速道路無料化の経済効果を試算していたようです。経済効果は(1)走行時間の短縮(2)燃費など走行経費の減少(3)交通事故の減少、の三つの効果を金額に換算したものだそうです。それによると、高速道路は渋滞が酷くなるので経済効果がマイナス2.1兆円だが、その分一般道がプラス4.8兆円、差し引き2.7兆円のプラス、利用者の料金負担軽減分の経済効果も含めれば、プラス7.8兆円だそうです。また、地球環境問題についても、一般道より高速道路の方が燃費よく走れるため、今まで一般道を走っていた車が高速道路に移動するだけなら、むしろ燃費が良くなり、CO2発生量も減るようです。ただし、それはあくまでも一般道から高速に車が移動しただけ(トータルの交通量が変わらない)の場合です。今まで飛行機や新幹線、バスで移動していた人が車に切り替えた場合(トータルで車の交通量が増えた場合)の効果は不明だそうです。当然、よい効果があるはずはありません。

2009.09.05

コメント(4)

-

産経新聞が中立だなんて、誰も思ってはいませんが

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090831-00000005-jct-sci「民主党さんの思うとおりにはさせないぜ」 ツイッター軽率発言を産経新聞が謝罪保守的な論調で知られる産経新聞の記者が公式「twitter」上でつぶやいた軽率な発言が「報道機関としての中立性はないのか」と批判を浴び、2009年8月31日、同社は謝罪した。■「産経新聞初めて下野なう」産経新聞は衆院選に合わせ、公示日の8月17日に公式twitterをスタートさせた。投開票日までの13日間限定で、主に掲載記事や、編集部の日常を紹介。30日は選挙結果を実況中継していた。現在も、440人にフォローされている。問題の「つぶやき」があったのは、選挙結果が出そろい、民主圧勝、自民惨敗が確定した31日早朝。「そろそろ、中の人が交代しますー。皆さんお付き合いいただいて、ありがとうございました!」と選挙特集が終わることを告げたあと、「産経新聞が初めて下野なう」「でも、民主党さんの思うとおりにはさせないぜ。これからが、産経新聞の真価を発揮するところ」と投稿してしまった。公式アカウントなだけに、産経新聞が自民寄りで「反民主」を表明したとも受け取られかねない発言だ。■「メディアの中立性を破壊してると思う」twitter上ではすぐに話題になり、多くのユーザがコメントした。「本音丸出しで好感が持てる」といった好意的な見方も一部あるものの、そのほとんどが、「え、産経新聞本気でいってるの?…公式アカウントでこの発言?」「こういう発言しか出てこないのは既にメディアの中立性を破壊してると思う」「ジャーナリストの端くれとも思えない」と、非難するものだった。その後、産経新聞も問題があると思ったのか、同日夕方、同じ公式twitter上でお詫びした。多くの厳しい意見が寄せられたとし、「軽率な発言だったと反省しています。ご不快の念を抱かれた方には、お詫び申し上げます」と謝罪。「新政権を担う民主党に対し、これまで自民党政権に対してもそうであったように、是々非々の立場でのぞみたいという意思表示のつもりでした」と釈明した。-----------------------産経新聞が「中立」なマスコミだなどと思っている人はいないでしょうし、民主党に対して「是々非々の立場」なんてどう考えてもウソでしょう。まあ、右寄りという政治スタンスの新聞があるのは、それはそれで構わないと思いますけれど、「初めて下野」云々は信じがたい。これは、今までは自民党権力の太鼓持ちだったと告白しているに等しい。政治的スタンスの左右は各マスコミの自由ですが、政権の太鼓持ちと化すことは、マスコミの役割放棄に他ならない。そのまま、自民党の第二機関紙にでも成り下がっていろ、と思います。もっとも、私は自民党の敗因の一つは、自民党が土壇場に来て民主党に対するネガティブキャンペーンをやったことだと思っているのですが、そのネガティブキャンペーンの中身は産経新聞の主張そのまま。つまり、産経は結果的には自民党の足を引っ張るような役回りを演じたようなものでしょう。

2009.09.03

コメント(0)

-

小選挙区制は問題の多い選挙制度である

何度も日記に書いているように、私は民主党が大好きというわけではないのですが、自民党(公明党も)よりは遙かにマシと思っており、今回の選挙結果は素直にうれしいと思っています。ただし、それはそれとして、選挙制度はこれで良いのかという思いも強く抱きました。自民党の小選挙区での得票率は38.6%です。ところが獲得議席(小選挙区の)は64議席、割合で言うと21.3%に過ぎません。逆に民主党の小選挙区での得票は47.4%と、得票率は50%に達していないのに、獲得議席は221、割合は73.7%と圧倒的多数を占めています。得票率で計算しても自民+公明より民主党の方が多いのですから、どんな制度であろうと政権交代は動かし難い事実です。けれども、得票率とこんなにかけ離れた議席数になる選挙制度はやはり問題です。得票率と議席数がかけ離れたものになるばかりではなく、実は、小選挙区制の元では、得票の少ない党が獲得議席では多くなることすらあります。接戦は全部勝ち、負ける選挙区は大差の敗北、という場合にそのような事態が生じます。イギリスでは過去2回起こっていますし(労働党と保守党がともに1回ずつ得票で負けて議席で勝っているので、その意味では「公平」かも知れませんが)米国の大統領選でも何回か起こっています。米国の大統領選は単純に得票の多い候補の勝ちではなく、州ごとに1票でも多い得票の陣営がその州の選挙人を総取りして、最終的に獲得した選挙人がもっとも多い候補の勝利という、小選挙区制と同じシステムを使っているからです。最近では、2000年の大統領選で、得票総数はゴアの方が多かったのに、選挙人獲得数はブッシュの方が多く、ブッシュが大統領に当選しています。一般的に、小選挙区制=2大政党制、比例代表制=多党分立とされますが、どちらがいいのかは、結局は有権者が決める問題です。例えばイギリスは二大政党制の見本のように言われますが、実際には自由民主党という第3政党があり、ずっと得票率2割台を確保し続けていますが、小選挙区制に阻まれて議席数では極小勢力でしかありません (他にもスコットランドの地域政党が国会に議席を占めていますが、むしろ全国的には小勢力でも、特定の地域では勢力の強い地域政党は、小選挙区でも議席を維持する傾向があります)。実は国民のニーズは多党制なのに、選挙制度がそれを圧殺している状態です。逆にスペインは完全比例代表制の国ですが、近年PPとPSOEの得票がどんどん増大し、その他の政党の得票が減少して、二大政党制になっています。国民の意思がそうであれば、比例代表制でも二大政党制になるのです。比例代表制でも少数政党の分立を防ぐための策として、得票何%以上の政党しか議席を配分しないという手法もあります。ドイツは5%、スウェーデンは3%です。ところが、日本は300議席を小選挙区に配分しておきながら、残る180の比例代表区も、全国1区ではなくブロック別にしているため、議席数が一番少ない北海道(8議席)では得票が10%くらいなければ議席に届かないし、一番多い近畿(29議席)でも3%くらいの得票がなければ議席に届かない。比例区ですら、大政党に有利なようになっています。比例区が「比例」の名に値するには、29議席ですらも不足で、まして8議席で「比例代表」なんて論外です。私は基本的に選挙制度は比例代表制であるべきだと思っています。拘束名簿式だと、各政党の党本部の権力が極大化してしまうので、非拘束名簿式が望ましい、あるいはドイツのように、議席数は比例代表で決め、どの候補者を当選者に当てはめるかは小選挙区で決める、小選挙区比例代表併用制も悪くない。でも、とりあえずは比例代表の議席数を減らさないこと、比例の単位をブロック別ではなく全国1区に変更するべきと思います。私は、目下のところ民主党を(消極的にですが)支持していますが、民主党が比例区の議席を180から100に削減するというマニフェストを実行に移した場合は、民主党への支持は取り消します。(参議院では社民党と国民新党の支持がなければ過半数に達しないし、その社民党は比例区削減に強く反対しているので、実際には実現不可能と思いますが)もう一つ、これは小選挙区の問題とは違いますが、比例区の当選者が払底してしまった場合、その当選者枠が他の党に行ってしまうというのは、あまりに比例代表(というより選挙そのもの)の精神とは相容れない仕組みと思います。私が支持している政治家の1人である保坂展人(社民党)は、前回郵政解散の時、この制度のおかげで当選を果たしているのですが、それでも、こんな制度はやめるべきと思います。当選者が払底したら欠員で良いではないですか。それともう一つ、重複立候補した候補者が小選挙区で法定得票数を下回ると比例区での当選の権利がなくなるという制度も問題です。小選挙区で負けても比例区で復活できるという制度なんだから、小選挙区でどんな惨敗だって良いではないですか。まして、今回の選挙ではこのシステムによって、「みんなの党」と比例代表の候補者がいるにも関わらず、当選資格を失ってその議席が他党(民主党)に渡ってしまった。あまりにひどい制度と言わざるを得ません。

2009.09.01

コメント(2)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

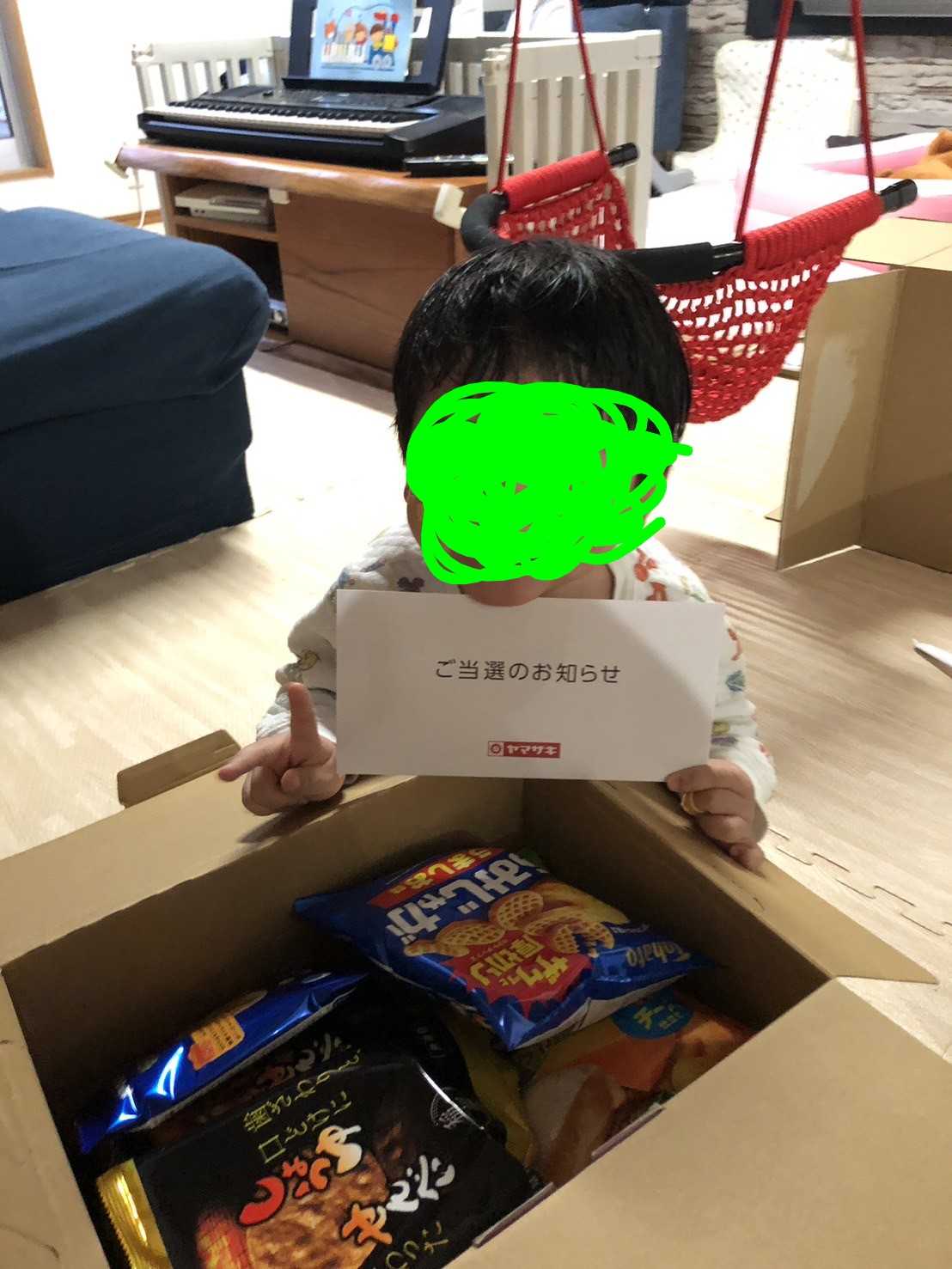

- 懸賞フリーク♪

- お菓子のファンタジーボックス

- (2025-11-25 00:20:41)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】寒い季節に◎母は納得、息子…

- (2025-11-24 20:10:04)

-

-

-

- ビジネス・起業に関すること。

- 駆け引きの上手な人になれ

- (2025-11-24 07:56:07)

-