2009年11月の記事

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

世界の空港のセキュリティー事情

昨日の日記に、飛行機への楽器の持ち込みについて書きましたけど、それでふと各地の空港のセキュリティー事情について考えてみました。と言っても、私はそんなにいろいろな空港を知っているわけではないし、知っているのもラテンアメリカに偏っている傾向はあるし、新婚旅行以来海外旅行に行っていないので、最近の事情に疎い傾向はあるんですが。その乏しい体験から言えるのは、世界でもっとも空港のセキュリティが甘いのは、米国ではないかという気がします。2001年12月、ボリビアに行ったときのことです。911がその年の9月にあったので、各地の空港とも非常に警戒が厳しくなっていました。成田空港では、預ける荷物は開封検査されましたし、機内持ち込みの手荷物もかなり厳しくチェックされました。私は、まだフィルムのカメラを使っているので、このときはX線透過防止の鉛入りフィルムケースにフィルムを入れていたのです。当然X線検査ではフイルムケースの中身が映りませんから、その場で開封して中身を確認されました。まあ当然ですね。行きの成田の搭乗時もそうでしたし、帰りのボリビア・ラパスのエル・アルト国際空港でもそうでした。ところが、何故か米国の空港(シアトル・タコマとマイアミ)はフリーパス。え??と思いました。じゃあこのフィルムケースに拳銃や爆薬が入っていても分からないのでは。それとも、ものすごーく強力なX線で、鉛のケースでも透過できるのかな?そんなことはありませんでした。もしそうだったら、中身のフィルムが感光してしまったはずですから。うーーん、ザルだなあと思いました。預ける荷物の開封検査もありませんでしたし。そもそも米国の空港は、出国手続きというものがありません。そして、当時は手荷物検査を通過するにも搭乗券の提示を求められなかったのです。つまり、乗客でなくてもボーディングブリッジのすぐ脇まで来ることができた。日本では、たとえ国内線でも手荷物検査時に搭乗券を提示しなければならないのですが。私は一度、真夜中のマイアミ空港で、乗り継ぎ便の時間をもてあまして、ぶらぶら歩いていたら、ボーディングブリッジ脇から、空港のチェックインカウンターまで出てしまったことがありました。空港というのは、乗客がこういう風に「逆流」できないような構造になっている筈なのに、まさかこんなところまで出てくるとは思わず、びっくりしました。慌てて引き返しましたけどね。検索したところ、さすがにその後この杜撰なシステムは改められて、X線検査時に搭乗券の提示が必須になったらしいですが、911の直後はそんな状態でした。それでいて、空港にはM16小銃を抱えた兵士がずらりと展開していたりしましたが、兵隊が立っていてセキュリティーに役立つとは、とても思えないのですが。そうそう、メキシコ市の空港では、一度「密輸」をしてしまったことがあります。そのときは、遅延の影響で乗り継ぎ時に荷物の搭載が間に合わなかったらしく、私の荷物が届かなかったのです。で、翌日航空会社(デルタ航空)から「荷物が届いた」と連絡が入り、空港まで取りに行くと、「こちらへどうぞ」と言われて裏口から税関の内側の倉庫へ連れていかれ、「荷物はどれ?」「あ、これこれ、ありました」「じゃあ、こっちに」と係員についていったら、また裏口から外へ。あれ、税関は??まあ、いいか・・・・・・。

2009.11.30

コメント(5)

-

楽器の機内持ち込み

http://mainichi.jp/select/wadai/archive/news/2009/11/28/20091128dde001040009000c.html国内航空各社が12月1日から、航空機内に持ち込める手荷物の大きさの制限を厳格に適用する。制限サイズを超えた大型のキャスター付きのキャリーバッグを持ち込む乗客が増え、荷物棚に収納できず出発が遅れるケースが続発したためだ。(中略)12月から機内に持ち込める手荷物は、客席が100席以上の機種で、3辺の合計が115センチ以内、かつそれぞれ幅55センチ、高さ40センチ、奥行き25センチ以内に。また、100席未満の機種は、合計が100センチ以内で各辺が45センチ、35センチ、20センチ以内に統一する。手荷物はすべて保安検査場でチェックし、制限サイズをオーバーする手荷物はカウンターで預けるか、壊れやすい場合は追加料金(片道一律1万円)で荷物用の座席を確保することになる。制限の厳格化は音楽家たちにも影響を与えそうだ。「命より大切な楽器をスーツケースと一緒に預けるなんてできない」と音楽家の間では困惑が広がる。バイオリンケースは小さいものでも3辺で計130センチ前後だが、これまではほとんど無料で自分の隣の座席に置き、満席時は荷物棚に入れてきたという。全国の音楽家で組織する労働組合「日本音楽家ユニオン」(東京都新宿区・約6000人加盟)には、「往復2万円の追加料金でギャラが消えてしまう。死活問題」「預けて破損した場合、高額な被害を補償してくれるのか」と非難の声が多数、寄せられている。篠原猛・代表運営委員は「100人規模のオーケストラの場合、バイオリンやビオラは30~40人。つまり60万~80万円負担が大きくなるため、公演を取りやめるケースも増えるだろう。キャリーバッグのとばっちりで音楽文化が衰退する」と指摘する。同組合は定期航空協会に改善を求める要請書を提出した。(以下略)--------------------1996年、メキシコでギターを買って帰ってきたときは、機内持ち込みを拒否され、預けさせられました。それも、「ロストバッゲージは保障するが損傷は保障しない」という念書を書かされて。弦は完全に緩め切って、ハードケースの中に詰められるだけ新聞紙を詰めて預けました。しかし、メキシコで搭乗したユナイテッド航空のA320機、荷物はコンテナ積みではなく、作業員が荷物室にバンバン放り込むんですよ。床下からドカンドカンと荷物を投げ込む衝撃が伝わってきます。かなり乱雑に扱っているのが明白で、ちょっと怖かった。結局、成田で受け取ってみると、ケースはかなり傷だらけでしたが、中身は無事でした。でも、それから何年か経って、そのハードケースが壊れたときに気がついたんですけどね、ケースの側面は、何とボール紙製だったんです。実は、全然「ハード」じゃないケースだった。ま、中身のギターは、今現在も現役で使っています。(かれこれ14年)でも、楽器の機内持ち込みを断られたのはその時一度きりで、それ以外は、だいたい機内持ち込みOKでした。ギターほど大きな楽器を持ち込んだことは、その時しかないですけど。ボリビアでマンドリンを買って帰ってきたときは、マンドリンケースに、何かの布(ポンチョだったかも)でくるんだサンポーニャ2組をひもで縛り付けて、一つの手荷物にして、機内に持ち込みました。そうしたら、ちょうど911の直後の12月のことだったので、ラパスの空港で搭乗前の荷物検査で、中身全部開けろと言われちゃいました。せっかく工夫して縛ったのに・・・・・・。全部バラして中身を見せて、再梱包するのが大変だった。その前にロンロコを買って帰ったときも、やはり同じようにロンロコとサンポーニャを「一つの手荷物」にして、機内に持ち込んだ記憶があります。持ち込んだ楽器が機内でトラブルになった経験はありませんし、天井の荷物棚に収納できました。わが家のバイオリンとマントリン、ロンロコのそれぞれのケース(ロンロコはソフトカバーですが)を見比べると、容量では確かにバイオリンケースが一番でかいのですが、荷物棚に入らないということはないと思うのですが・・・・・・・・。 キャリーバックのとばっちりで、楽器まで無料機内持ち込みが出来なくなるのは残念なことです。それに、プロの商売道具だし高価な楽器だし、預けたくないというのはよーく分かるのですが、ただ、もともと、チェロやコントラバス、打楽器類とか、金管楽器の大型のものが機内持ち込み出来たはずがないので、バイオリンやビオラだけ預けられないはずはない、とも言えるかも知れません。

2009.11.29

コメント(2)

-

南京・史実を守る映画祭 再告知

12月13日(日)東京の世田谷区民会館大ホールにて、「南京・史実を守る映画祭」を開催します。上演作品とスケジュールAM10:00開場AM10:30「NANKING」 ビル・グッテンタグ監督 2007年米国/88分PM1:00「アイリス・チャン」 ビル・スパヒック監督、アン・ピック 2007年米国/103分 PM3:00シンポジウム 映画監督武田倫和・新右翼「一水会」顧問鈴木邦男 他PM4:30「南京・引き裂かれた記憶」 武田倫和監督 2009年日本/85分PM6:30「チルドレン・オブ・ホァンシー」 ロジャー・スポティスウッド監督 2008年豪・中・独/125分※上映作品の順番が間違っていましたので訂正しました料金(各映画入替制)当日券1枚999円前売り券1枚900円/2枚1700円/3枚2400円/4枚3000円(シンポジウムは、映画チケットをおもちの方は入場自由です)チケット購入フォームはこちら主催 南京・史実を守る映画祭 実行委員会 詳細はhttp://jijitu.com/filmfestival2009/「南京大虐殺」と聞いて、どれだけの人々が具体的に事件のイメージを語ることができるでしょうか。日本では、南京大虐殺という事実は、公の場であまり語られることはなく、学校教育でもほとんど取り上げられず、どこか、事件に触れることがタブーであるかのような空気が作られているようでもあります。事件をめぐっては、戦後になっても何度かの裁判が提起されてきました。その中には、事件の証言をする人々に対する「偽者」呼ばわりがきっかけになったものも多くありました。中国人の被害者である夏淑琴さん、李秀英さん。事件そのものの証言を報じた本多勝一さん。事実は必ず勝つ、という言葉のとおり、これらの裁判では真実が勝利し、事件はなかったとする人々の主張はすべて、疑似科学や単なる読み物レベルの俗論に過ぎない、ということが白日の下に晒されてきました。しかし、事件はなかったとする勢力が沈黙することはなく、それどころか、事件について公の場で触れることそのものにまで、攻撃の手を伸ばしてきました。事件を描いた「南京1937」は、その上映が右翼によって暴力的に妨害され、上映する劇場のスクリーンは、右翼によって切り裂かれました。日本の大手映画会社によって、日露戦争や太平洋戦争の映画が次々と作られる中にあっても、日本軍による中国大陸での残虐行為を描いた映画はほんのわずかしかなく、南京大虐殺を描く映画は皆無、という状態です。この間、諸外国では南京大虐殺をテーマにした映画が数多く制作され、公開されているのに、事件の当事者である日本の国内では、南京を描く映画は作られていないのです。映画【靖国】の上映に至るまでの経緯を振り返るとき、このような状況は「暴力と、それを恐れるが故の自粛」によってもたらされる、言論の自由の危機だとはっきりいえます。これは、断じて容認することはできません。そこで私たちは、映画配給会社がやらないのなら私たちがやってしまおうと決意し、南京大虐殺をテーマとする映画を集めて映画祭を開催することにしました。ぜひお越しください。

2009.11.29

コメント(2)

-

外国人地方参政権を巡る世論調査

毎日新聞が11月21・22日に実施した世論調査では、外国人地方参政権付与への賛否は賛成59%、反対31%となっています。------------------永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。------------------自民党支持層ですらも、回答は二分といいながら、賛成が反対を上回っています。フジテレビ系のFNN世論調査でも永住外国人に地方参政権を与えること実現すべきと思う53.9%思わない34.4%わからない・どちらともいえない11.7%となっています。日本人の過半数は、概ね外国人地方参政権付与に賛成しているようです。わたしも、外国人地方参政権付与には大賛成です。反対派の言い分は、まったく賛同できません。(以前の日記も参照)だいたい、地方参政権を得るであろう永住外国人の総数は、2008年現在で91万人あまりに過ぎません。(一般永住者49万人、特別永住者42万人)日本の総人口約1億2000万人に対して、その0.76%を占めるに過ぎません。もちろん、地域的には、外国人多住地域ではもっと人口比の高いところもあるでしょう。それでも、人口の過半数を永住外国人が占めているなんて自治体はありません。日本でもっとも外国人比率が高いのは大阪市生野区とされますが、wikipediaの記事によると、区の総人口134,994人、外国人登録者数は31,562人(いずれも2008年9月現在)で、比率は21.72%に過ぎません。しかも、これは全外国人総数であって、地方参政権の対象となる永住外国人は、それより更に少ない。その上、大阪の区というのは行政区であって、独立した自治体ではありませんから、区議会もないし公選の区長もいません。大阪市議会89議席のうち、生野区の定数は5、大阪府議会112議席のうち、生野区の定数は2です。仮に、全外国人が一致団結して同じ候補者を支援したとしても、「外国人代表議員」は1議席生まれるかどうかというところです。しかも、現実には全ての外国人が一致団結して、なんて、あり得ないもいいところです。日本人だって自民党支持者もいれば民主党支持者もいる、ネットウヨクもいれば左翼もいるというのに。外国人地方参政権を認めれば日本が外国人に乗っ取られる、なんて話は、まったくあり得ない妄想でしかない、ということです。

2009.11.28

コメント(11)

-

ダビング10解除ソフト販売容疑で男逮捕 初の摘発

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091125-00000053-zdn_n-sciデジタル放送の複製回数を制限する「ダビング10」を解除するソフトをネットで販売していたとして、愛媛県警は11月25日、著作権法違反の疑いで長野県佐久市の男(39)を逮捕した。ダビング10解除ソフトの摘発は初めてという。逮捕容疑は、昨年10月、ダビング10を解除するソフトをダウンロードやCD-Rの郵送により、松山市などの2人に対し650~850円で販売した疑い。男は容疑を認めているという。----------------------現実には、ダビング10を解除できる機能のある機器は、ごく普通に売ってますね。ビックカメラとかヨドバシカメラでも売っている。ただし、「画像安定装置」とか「ビデオ編集機」というような名前が付いていて、ダビング10(あるいはコピーワンス)解除機能のことは一言も書いてありませんが。ただ、この種の機器は画質の劣化が避けられないし、たいていはS-VHSまでの出力端子しかありませんから、ハイビジョンではない、アナログでの録画と同じになってしまいます。解除ソフトというのは、おそらく画質劣化も解像度の減少もなしに、デジタル放送をそのままダビング10信号だけ解除できるソフトなんでしょうね。大手量販店で公然と売られている「画像安定装置」とは、おそらくそこが違うのでしょう。それとも、そのうちに「画像安定装置」までもが禁制品になってしまうんでしょうか。

2009.11.25

コメント(0)

-

水樹奈々

紅白歌合戦の出場歌手が発表されました。特にこの人のファンというわけではないのですが、アルパ奏者の上松美香が録音に参加している曲が何曲かあるんです。それで名前を覚えていました。深愛Heart-shaped chantこの2曲(他にもあるのかな)最近紅白歌合戦なんてほとんど見ていなかったのですが、もし上松美香が伴奏で出るなら、見ようかな・・・・・・・・(曲目はいつ公開されるんでしょうか)昨日フォルクローレの歴史について記事を書きましたけど、パラグアイのフォルクローレについて書くことをすっかり忘れていました(自分では演奏しないジャンルなので、つい・・・・・・・)。パラグアイのフォルクローレを代表する楽器と言えば、アルパ(ハープ)。これも日本にかなりの演奏者がいます。ただ、パラグアイではアルパ奏者というのはほとんど男性なのですが、日本ではどういうわけか「ハープ=女性」というイメージがあるのか、演奏人口の8割以上は女性のようです。日本人のプロのアルパ奏者で、圧倒的なキャリアを持っているのはルシア塩満さん。何しろ、私がフォルクローレを始めた20年前に、すでにベテランでしたから。そして、日下部由美さん。この方には、少々、いや多々お世話になっています。しかし、知名度ということでは、今や上松美香さんが圧倒的かも知れません。生で演奏を拝見したことは、まだないのですが、テレビ番組やCDの演奏を聴く限り、この人も無茶苦茶上手いなあと思います。(プロだから、当たり前ですが)ラテン・メドレー(グァラニー帝国~コンドルは飛んでいく~花祭り~ラ・ビギーナ)これ、多分「題名のない音楽会」じゃないかと思うのですが、ピアノ羽田健太郎、フルート赤城りえ、アルパ上松美香、ギターとチャランゴ木下尊惇さん、すごい組み合わせです。

2009.11.24

コメント(2)

-

フォルクローレという音楽について

以前にも書いたことがありますが、私は小学生の頃、音楽の授業が苦手でした。指が細くて、リコーダーの指穴が押さえにくくて、うまく演奏できなかったし、楽譜も読めなかった(今もほとんど読めないですが)ですから。大学に入って、初めてケーナという笛と出会って、それで世界が変わったという感じです。もし、ケーナと出会っていなかったら、ずっと演奏と縁のない人生だったでしょう。もっとも、学生の頃は演奏仲間がいなかったので、家で1人で練習していただけです。仲間と一緒に演奏するようになったのは、社会人になって2~3年目くらいの頃。それから、もう17~8年経ってしまいました。ひとくちにフォルクローレと言っても、その中には様々な音楽が含まれます。一般的に、日本でフォルクローレと呼ばれる音楽はアンデス周辺の地域、エクアドル、ペルー、ボリビア、パラグアイ、チリ、アルゼンチンの音楽(アルゼンチンでもタンゴはフォルクローレとはみなされません)なのですが、何しろ全長8000kmもある山脈ですから、北の端と南の端では音楽だって全然違います。このなかで、日本に初めて入ってきたのは、アルゼンチンのパンパ(平原地帯)のフォルクローレでした。かつて、タンゴの世界的ブームというものがありまして、それ以降、いわばタンゴの付録のような扱いでアルゼンチンのフォルクローレも日本に入ってきたようです。ただし、この音楽は、ケーナやサンポーニャといったアンデスの楽器はほとんど使いません。だから、その頃はまだこれらアンデスの楽器は、世界的には知られていませんでした。アンデスのフォルクローレが世界的に知られるようになるのは、1970年代始め、サイモンとガーファンクルの「コンドルは飛んでいく」の大ヒットによります。同時に、ケーナやチャランゴというアンデスの民族楽器も世界的な知名度を得ました。サイモンとガーファンクルの伴奏は、アルゼンチン出身の「ロス・インカス」というグループだったので、当初はアンデス・フォルクローレもアルゼンチンのグループが世に紹介することが多かったのですが、実はアルゼンチンでは、アンデス音楽はかなりマイナーです。そのため、1980年代に入ると、アンデス音楽の本場であるボリビアのグループが取って代わるようになります。ひとくちにアンデスのフォルクローレと言っても、アルゼンチン北西部、チリ北部、ボリビア、ペルー、エクアドルと各国にまたがっており、それぞれに少しずつ違うのですが、その中で特に盛んなのは、やはりボリビアのフォルクローレでしょう。私自身は、ボリビアのフォルクローレもアルゼンチンのパンパのフォルクローレもどちらも好きですし、どちらも演奏しています。ただし、「コンドルは飛んでいく」からフォルクローレに入ったので、最初にアンデスのフォルクローレを始め、しばらく経ってからアルゼンチンのフォルクローレに出会いました。同じようなパターンが多いため、日本ではアンデスのフォルクローレの方がアルゼンチンのフォルクローレよりずっと演奏人口が多いと思われます。典型的なボリビアのフォルクローレで使われる楽器は、弦楽器のギターとチャランゴ、管楽器のケーナとサンポーニャ、打楽器のボンボの5種類です。ギターは言うまでもなくスペイン起源、チャランゴも、ギターから変化したものですから、起源はスペイン系です。打楽器には先住民起源のものが沢山あるのですが、一般的に使われるボンボ(毛の生えたままの動物の生皮を使う)は、スペインの軍楽太鼓が起源とされます。一方ケーナとサンポーニャは先住民起源。ただし、西洋音楽に対応するように、音程や材質が大幅に改良されており、もともとの楽器とは似て非なるもの、ということもできますが。音楽的に言うと、6/8拍子は全て元をただせばスペイン起源、一方2拍子、4拍子系の音楽は、もとをただせば先住民系である場合が多い(例外あり)とされます。つまり、現在のアンデスのフォルクローレは、先住民系の音楽的要素とスペイン系の音楽的要素が混ざり合って完成した音楽と言えます。では、いつ頃この音楽が完成したかというと、かなり新しい時代です。「コンドルは飛んでいく」は1910年頃に作られた曲ですが、この頃現在のアンデスのフォルクローレは、まだ影も形もありません。1943年に、「花祭り」というフォルクローレの代表曲が作られているのですが、その当時の演奏を聴くと、1番がチャランゴ、ギターとケーナ、2番がピアノとバイオリンという構成になっています。この1番の部分が現在のフォルクローレに近い感じです。だから、現在のアンデスのフォルクローレの原型が誕生したのは1940年代、と言えるかも知れません。しかし、このような音楽形態が一般的に定着するのはずっと後の時代です。現在のアンデス・フォルクローレの中心地ボリビアでは、1952年のボリビア革命までは、白人の音楽と先住民の音楽は、同じ国の中でもほとんど別世界の存在だったようです。革命以降、先住民が都市に流入するようになって、はじめて両者の音楽の相互乗り入れが始まったようです。現在のいわゆる「フォルクローレ」が一応完成するのは、1960年代のことです。ボリビア・フォルクローレのもっとも典型的な編成は5人です。まあ、4~6人で調整可能ですが。楽器別に見ると、ギター・チャランゴ・ボンボ各1人と管楽器が2人。管楽器というのは、ケーナとサンポーニャですが、一つの曲で両方を同時に使うばかりではなく、ケーナの二重奏、サンポーニャの二重奏のこともあります。だから、管楽器奏者は基本的に両方吹けることが必要です。それどころか、曲によっては笛が3人になったりギターが2人になったり、ロンロコと呼ばれる大型のチャランゴが加わったり、楽器の異動が激しいので、必然的にマルチ・プレーヤーが増えます。私の場合は、チャランゴだけはどうにも不得手ですが。日本でフォルクローレを始めようと言う人の99%は、ケーナから始めます。ギターが好きだからフォルクローレを始めようという人は、なかなかいない。私自身もそうです。しかし、フォルクローレの中でもっとも重要な楽器は何かというと、実はギターなのです。フォルクローレのギターとチャランゴの関係は、エレキベースとエレキギターの関係に似たものがあると思います。エレキギターだけあってベースのないロックは成り立たないのと同様、チャランゴだけあってギターのないフォルクローレも、成り立たないのです。だから、ギターを弾けるひとがいるかどうかが、フォルクローレの演奏のカギとなるわけです。ある会社のケーナの通信教育の受講生が累計1万人を突破した、と聞いたのはもう何年も前のことです。それ以外にも様々な通信教育やケーナ教室がありますし、大学のサークルで覚えたり、私のようにまったく独学の人も少なくないので、累計すると日本中に2~3万人はケーナを吹く人がいる計算になります。ただ、途中で挫折する人が多いからでしょうか、実際日本中に現在ケーナ人口が何万人もいるようには思えません。せいぜい数千人じゃないか、という気がします。福島県の川俣町というところで、毎年10月にコスキン・エン・ハポンというフォルクローレのお祭りがあります。ここに出演するグループの総数が150から200くらいあります。日本全国では、ここに出演しないグループが、多分その3~4倍あると思うので、総数では日本中に600から1000くらいのフォルクローレのグループがあるんじゃないかと思います。1グループ平均5人として3000人から5000人、と言いたいところですが、掛け持ちが何割かあるので、グループで演奏活動を行っているフォルクローレ人口は、2000~3000人というところかな。それ以外に、グループなどには入らず、ケーナ教室とか1人で吹いているだけの人も、何千人かはいるでしょうが、それを併せても6000~7000人くらい?あくまでも推測混じりの大雑把な推計ですが。他のジャンルの音楽に比べれば、本当に小さな小さな世界です。

2009.11.23

コメント(0)

-

自民党、田母神俊雄に参院選出馬を打診

http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200911200244.html自民、田母神氏に参院選出馬を打診 本人は拒否自民党が田母神俊雄・元航空幕僚長(61)に対し、来年夏の参院選比例区からの立候補を打診していたことがわかった。田母神氏に断られたため、航空自衛隊OBで松下政経塾生の新顔、宇都(うと)隆史氏(35)の擁立に切り替えたという。田母神氏は昨年10月、「我が国が侵略国家だったというのはぬれぎぬ」と主張する懸賞論文を投稿していた責任を問われ、更迭された。イラクでの航空自衛隊の活動は違憲とした名古屋高裁の判決に「そんなの関係ねえ」と発言するなど歯にきぬ着せぬ発言などで知られ、現在、各地の講演では持論の核武装論を展開している。野党に転落した自民党は参院選の目玉候補探しに躍起になっており、自衛隊関係者からの候補者を探していた党幹部らが出馬を打診した。田母神氏は拒否したが、宇都氏を支援する考えを自民党側に伝えているという。------------------------やっぱり、自民党は程度の低い極右政党になり果ててしまった、ということなのでしょう。田母神が更迭されたのは、自民党政権の時代のことです。自らが更迭した航空自衛隊のトップを、自ら参議院選に擁立する、これほど矛盾に満ちた行動はありません。その本音は、更迭は本意ではなく、本心では田母神の主張に賛同していた、ということでしょう。もちろん、自民党の全部がそうだとは言いません。例えば、あの騒動が起こったとき、元防衛相石破茂(当時は農水相)がわざわざブログで田母神の主張に全面反論して見せたのは、単なるポーズだけではないでしょう。しかし、自民党の主流としては、田母神を擁立することに何の抵抗もない、極右体質に染まってしまったわけです。もっとも、当の田母神自身は出馬を拒否したんですね。そりゃまあ、自分を更迭した党から出馬というのは、更迭した側の内心がどうであれ、心理的抵抗はあるかも知れませんね。それに、田母神は今や月に24回も講演をこなすという人気評論家ですから、国会議員になるより今のままの方がおそらく収入も良いのでしょう。本人は、「日本には反日的な言論の自由はあるが、親日的な言論の自由はない」などとうそぶいているそうですが、それが大嘘もいいところであることは、更迭後の自身の華麗なる講演生活が証明しています。それにしても、公開された論文を読む限り、そこいらにごまんといるネットウヨクの戯言と同レベルの作文に過ぎません。あの程度の論文で人気者になれるとは、保守言論界というのはオイシイ世界だなあと思ってしまいます。ところで、軍事評論家神浦元彰氏のサイトによると、懸賞論文で騒ぎになったとき、田母神は防衛省幹部の対策会議で「おれのバックには森元首相がいる」と凄んで、更迭された。森元首相は石川県が選挙区で、田母神氏は小松基地(石川県)の司令を務めたことがあった。のだそうで。問題の懸賞論文を募集したアパグループの元谷外志雄社長と田母神が親しくなったのも、小松基地時代(元谷は、「小松基地友の会」の会長だそうで)と言われます。何とも・・・・・・・・。しかし、2004年の参議院選で自民党が擁立した自衛隊OB候補が全滅した、というのは知りませんでした。その理由が、神浦氏の見方のとおり、自衛隊イラク派遣が自衛隊内部で不評だったから、というのが事実とすれば、ある意味では意外ですが、やっぱり自衛隊員も人の子(家族となれば尚更)、バランス感覚というものがあるんだなと思います。

2009.11.22

コメント(2)

-

金庫カラにし自民下野 機密費、突出の2.5億円支出

http://www.asahi.com/politics/update/1120/TKY200911200338.html金庫カラにし自民下野 機密費、突出の2.5億円支出平野博文官房長官は20日の記者会見で、04~09年度の内閣官房報償費(官房機密費)の国庫からの支出記録を公表した。政権交代が決まった衆院選2日後の9月1日、当時の河村建夫官房長官が2億5千万円を内閣府に請求し、引き出していた。約半月後に平野氏が河村氏から引き継ぎを受けたときに、この引き出し分はすべて使われており、官邸内の残高はゼロになっていたという。平野氏が公表したのは、機密費を管理する内閣府に歴代の官房長官が支出を請求した日付と金額の一覧。受け取った機密費をいつ何の目的で使ったかについては明らかにしなかった。記録によると、自公政権時代には、年度末の調整を除いてほぼ毎月1億円、年間12億円前後が国庫から引き出されていた。ところが今年度は、河村氏が9月1日付で通常の2.5倍にあたる2億5千万円を内閣府に請求していた。8月までは例年同様毎月1億円が引き出されていた。平野氏は、河村氏から引き継ぎを受けた9月17日の時点で「事実上、官邸の金庫の中では(残高が)なかった」と説明した。09年度予算で官房機密費は14億6165万円を計上。うち8億5千万円を麻生政権が使った計算だ。政権交代後、平野氏は9月24日と10月14日にそれぞれ6千万円を内閣府に請求していた。政権交代前に駆け込みで突出した金額が引き出された理由について、平野氏は「前政権の時の支出だ。私が根掘り葉掘り、これはおかしいということは、前政権のことだから、差し控えたい」と述べた。河村前長官は20日、記者団に「使途についてはこれまでも非開示だ。説明する立場にない。引き継ぎはきちんとやらせて頂いた」と語った。 ------------------------9月1日と言えば、総選挙で自民党が大敗した翌々日であるわけで、これから下野する政党が、いったい何に機密費を使うのか。民主党へのスムーズな政権移譲を妨害するための裏工作費でしょうか。と、言いたいところですが、どうやら機密費の使い道というのはそんな「高尚な」目的ではないようです。2001年の記事なので、ちょっと古いですが、こんな記事があります。「一番多いのは国会対策費。政局が混迷した時なんかに、野党の国会対策委員会幹部に『お手柔らかに』という意味で数百万円を渡す。また、与野党を問わず、議員が外遊する時には数十万円から100万円までの餞別。あれも国会対策費のようなものだろう。他には政治評論家やマスコミ関係者への情報収集料名目のカネ。もちろん首相や官房長官、大蔵や警察から派遣されてきた秘書官などの飲み食い代もそこから出される」「当時の首相が機密費で選挙区のウドンを1tコンテナ分買い込み各地の大使館にお土産として配った」「ある皇族が結婚前に“身辺整理”として1億円の機密費が手切れ金として使われたといわれています。また、海外の皇族や首脳が日本に滞在した時に仕込んだ隠し子の養育費を20歳になるまで機密費で面倒をみる、という話も聞いたことがあります」まさに、何でもありと言うか、公金の私物化を「機密」というオブラートでくるんで誤魔化していた、という以外のなにものでもないようです。(もちろん、上記の証言は、あくまでも「噂」であって証明された事実ではないのですが、機密費の使途が非公開である限り、この種の噂を否定することはできないでしょう)まして、選挙で敗北してから政権明け渡しまでの半月あまりで例月の2.5倍の機密費を使い切って下野とは、あきれ果てた話です。今からちょうど30年前、中米のニカラグアでサンディニスタ民族解放戦線による革命が起こったとき、当時の独裁者ソモサ大統領が逃亡する際、国庫の中を空っぽにして莫大な公金を持ち逃げした事件を彷彿とさせる話です。自民党はソモサ独裁政権と同程度の体質の政党となり果てた、ということなのでしょう。平野官房長官にも、機密費の内訳は非公開なんて言わずに、何に使ったか調査して公表してもらいたい。

2009.11.21

コメント(0)

-

地球温暖化問題 更に深刻さを増す

http://www.asahi.com/science/update/1118/TKY200911180143.html08年のCO2排出量最多、IPCC最悪シナリオレベル世界の08年の化石燃料燃焼に伴う二酸化炭素(CO2)排出量は、87億トン(炭素換算)で07年より2.0%増加し、1人当たりの排出量は1.3トン(同)と過去最多だったことがわかった。日本の国立環境研究所や欧米などの研究機関が加わる国際研究チームが、17日付の英科学誌ネイチャー・ジオサイエンス(電子版)に発表した。08年の世界の化石燃料燃焼に伴うCO2排出量は90年比では41%増加。1年当たりの増加率をみると、90年代は1.0%だったが、00~08年の間では3.4%に上昇した。特に経済発展が著しい途上国での増加率が高いが、先進国で使われる製品の生産に伴って排出されるCO2が多いことも一因だと指摘。例えば、中国で02~05年に増えたCO2排出量の半分が輸出品の生産によるもので、排出量が減った英国も輸入製品を考慮すると増加になるという。研究チームは「08年のCO2排出で先進国は世界の45%だが、消費ベースでみると先進国は途上国を上回っている」としている。09年は世界的な不況の影響で排出が減ると見ているが、「これまでのところ、国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が予想する最悪ケースのシナリオに沿って排出が増えている」と警告した。07年に発表されたIPCCの第4次評価報告書は、CO2が想定する最悪のシナリオで増えると、今世紀末の世界の平均気温は20世紀末より2.4~6.4度上昇すると予測している。----------------------うーーーーん、これは非常に厳しい状況です。6.4度はもちろん、2.4度の気温上昇も、かなりとてつもない数字です。全世界で毎日の気温が平均的に2.4度ずつ上がる、というわけではありません。気候の変動には必ず「揺らぎ」が伴います。つまり、あるところでは猛烈に気温が上がり、あるところでは逆に下がり、あるところでは夏の気温が変わりあるところでは冬の気温が変わり、その全ての平均でとして、地球全体の気温が2.4度上がる、ということです。降水量や降水パターンも影響を受けますから、渇水や豪雨も増えるでしょう。それらのことによる社会への影響は、かなり大きいものがあります。それに、100年後に2.4度というのは、そこまでしか予測していないという意味であって、そこで気温の上昇が止まるわけではありません。CO2の排出が増大しつづければ、その後も気温は上がり続けるでしょう。100年で2.4度なら、1000年で24度?とてつもないことになります。もっとも、あと1000年も化石燃料の埋蔵量が保つかどうかは分かりませんが。CO2排出とは、結局のところ大部分は化石燃料や木材などを燃やすことから生じているわけです。では、その化石燃料はあとどのくらい保つのでしょう。あと1000年も保つとはとても思えないのですが、仮にあと1000年分の埋蔵量があるとしても、そこまでです。我々人類の種としての寿命は、1000年よりは長いはずですから、我々の子孫はどこかで必ず、化石燃料の枯渇する日に直面します。それが100年後か1000年後かは分かりませんが。現状のままでは、化石燃料の尽きるとき、現代文明も終わります。しかし、そうと分かっていても、エネルギーの消費を減らすというのは簡単なことではありません。私だってそうです。そう考えると、この問題は解決策のない問題という気がします。ただ、一つだけ考えられるのは、少子化による人口減は解決策になるかも知れない、ということ。少子化による人口減は、社会に様々なきしみをもたらしますが、それでも化石燃料が枯渇したときに起こるであろう阿鼻叫喚の事態を想像すれば、それよりはまだマシかもしれません。あまり、バラ色の解決策ではありませんけれど・・・・・・・・。

2009.11.19

コメント(0)

-

地球温暖化問題を地球の歴史から考える

以前の日記に、地球温暖化問題について書いたことがあります。その後、民主党が政権を取り、二酸化炭素(CO2)排出量を1990年比で25%削減すると表明する出来事がありました。基本的には当然の政策と私は思います。その反面、相変わらず温暖化懐疑論がネット上に満ちあふれています。いや、ネット上ばかりでなく書店でもその傾向の本ばかりが目に付く。また、米国では世論調査で地球温暖化に確かな証拠があると考える人が急減したという報道もあります。そこで、改めてこの問題について考えてみたいと思います。この問題を考えるには、地球の歴史と人類の歴史を振り返る必要がありそうに思います。地球は、概ね46億年前に誕生したとされています。誕生したばかりの地球は、灼熱の大気をもつ星だったようです。それから現在まで、何度となく激しい環境の変動に晒されていますが、超長期的な傾向としては、おおむね気温が下がってきています。ところが、その反面、太陽の輝きは、次第に強さを増してきているとされています。地球誕生直後の太陽の輝きは、現在の7割程度しかなかったと推定されています。計算上、現在の7割の輝きの太陽では、地球の平均気温は氷点下となり、地球全体が氷漬けになってしまいます。この矛盾した現象を、「暗い太陽のパラドックス」と呼びます。この矛盾を解くカギは大気にあったと考えられています。つまり、地球の大気には、かつては高濃度のCO2が含まれており、そのため太陽の輝きが弱くても温室効果によって地球の気温は高い状態に保たれていた。その後太陽の輝きは増してきたものの、CO2の濃度が薄くなってきたため、温室効果が薄れて気温が下がってきた、ということです。地球誕生直後の大気中のCO2濃度は、現在の400倍もあったと言われています(もちろん、気圧自体1気圧よりずっと高かったと思われます)。それが、今から1億年前の恐竜時代には、今の7~8倍程度の濃度、そして新生代以降はCO2は減る一方で現在に至っています。では、どうやってCO2の濃度は次第に減ってきたのでしょうか。地球上に存在する元素は、地球が誕生して現在の大きさになったときから、それほど大きくは変化していません。つまり、CO2が増えた減ったと言っても、それは大気中からなくなっただけで、地球上のどこかにはあるわけです。では、どこに行ったのか。一つには、CO2は水に溶けやすいので、海水中に相当量がとけ込んだと思われます。しかしそれだけではありません。CO2とはC(炭素)原子1個とO(酸素)原子2個よりなる分子です。そこからCが抜ければ、O2(酸素)になります。そう、植物の光合成によって、CO2が空気中から取り除かれ、O2が大気中に放出されるわけです。そして、残ったC(炭素)は、植物の体の一部になるわけです。それを食べる動物の体も、大部分が炭素でできています。それらの動植物の遺骸が何千万年、何億年と積み重なってできたのが、石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料です。つまり、空気中のCO2は光合成によって酸素と炭化物になり、酸素は大気中へ戻り、炭化物は地上や海底に蓄積されていくわけです。何億年もに渡って生物の生と死が繰り返され、蓄積された炭化物と放出された酸素は膨大な量となり、その分空気中からCO2は減っていきました。ただし、これは超長期的な全体の傾向であり、実際には気温もCO2濃度も、かなり激しく変動を繰り返しています。概ね、寒冷期(氷河期)には二酸化炭素が減り、温暖期には増えたと考えられています。地球の歴史上、氷河期は何回かありました(現在も氷河期であることは以前に書いたとおり)。その中でも特に激しい氷期は、先カンブリア紀の終わり頃(6~7億年前)、スターティアン氷期とマリノア氷期という二度に渡る氷期で、赤道まで地球全体が凍結する全球凍結(スノーボールアース)の状態に陥ったのではないかと考えられています。なぜそんなことが起こったのか。あくまでも仮説に過ぎませんが、以下のように考えられています。この当時、まだ現代的な意味での植物はありませんが、光合成を行う藻類は30億年も前から存在していました。その活動によって、大気中のCO2濃度がどんどん減る。しかし、その当時はまだ太陽が現在より暗いですから、CO2が減って温室効果が少なくなると、現在より遙かに寒冷な気候になってしまいます。一度氷床が拡大すると白い氷河は太陽光を反射してしまい、熱を吸収しなくなるから、そらに寒冷化が進み、やがて地球は全球氷漬けになる。ところが、地球全体が氷漬けになると、今度は生物の多くが死滅したり、活動が不活発になったりして、光合成が止まる。その一方、地中のマグマにもCO2は多量に含まれており、火山の噴火などで地中からCO2が噴出してくる。一転してCO2濃度はどんどん上昇し、その温室効果によって気温が上昇し、一挙に氷床が溶ける。再び光合成が活発化して、また大気中からCO2が減少し・・・・・・(以下、同じことの繰り返し)全球が凍結しても生物が完全に死滅しなかったのは、火山の回りなど熱の発生源の周囲だけは凍結を免れたからと推測されています。何とも過酷な出来事ですが、全球凍結を繰り返した時期が終わると、カンブリア紀に入って生物が爆発的に進化するので、この過程は生物の進化にとってはプラスだったのかも知れません。そのあとも、今から約4億年前のオルドビス紀と3億年前の石炭紀から二畳紀にかけても氷河期があったことが知られています。そして、現在も氷河期です。ただし、もはや地球全体が凍結するような過酷な氷期ではありません。太陽の輝きが増してきたためだと思われます。二畳紀の氷期が終わると、それ以降長く温暖な時代が続きます。この時期はCO2濃度は現在の10倍近く、酸素濃度は逆に現在の7割程度だったようです。しかし、今から5000万年前頃を境に、その後は次第に気温が下がり、現在の氷河期に至ります。地球の大気と気温、それに太陽の輝きの強さという3つの要素は、実に微妙な関係で維持されており、しかも時々そのバランスが崩れてきたことが分かると思います。石油や石炭、天然ガスといった化石燃料は、植物(と、それを食べる動物)が営々と何億年もかけて大気中のCO2を取り込んで作ったものです。それを燃やすということは、地中に取り込まれたCO2を再び大気中に戻すことに他ならないわけです。これら化石燃料の埋蔵量があとどのくらいあるのか、正確な数字は私は知りませんが、今のままの使い方で、あと2000年も3000年も化石燃料が保つはずがない、ということは言えるでしょう。人間の一生から見れば、2000年は途方もない長さですが、地球の歴史から見れば一瞬です。何億年もかかって生み出された化石燃料を、人類はその何万分の一の期間で使い切り、何億年かけて大気中から取り除いたCO2を、何百年か何千年かで大気中に戻そうとしているわけです。化石燃料を使い切って、大気を数億年前の状態に戻したとき、その環境が人間(その他現生の生物にとって)にとって好ましいものであるはずがありません。地球45億年の歴史の中で、酸素のほとんどない、高濃度のCO2を含む大気の中で嫌気性の微生物だけが生きていた時代が、多分もっとも長かったはずです。そのような環境を、地球にとってもっとも「自然な環境」ということも可能かも知れません。ただし、そこに人間を放り込めば、一瞬で窒息死してしまいます。スノーボール・アースも、その当時の「自然な環境」ではありますが、そこに人間を放り込めば凍死します。恐竜時代の大気に人間を放り込めば、窒息はしませんがかなり息苦しいはずです。重要なのは、今の大気であり、今の環境です。そして、それはきわめて危ういバランスの下に成り立っている。ちょっとしたことでそのバランスは崩れてしまうかも知れない。地球温暖化の問題を考えるときは、このことを忘れてはならないと、私は思います。地球温暖化を巡る論争について その1 地球温暖化を巡る論争について その2 地球温暖化を巡る論争について その3 地球温暖化問題その4 では、何が問題なのか 地球温暖化問題 続編1 過去の気候変動を知る 地球温暖化問題 続編2 ヤンガードリアス期 地球温暖化問題 続編3 過去から将来を予測する

2009.11.17

コメント(0)

-

通報するとバカを見る??

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091114-00000037-sph-soci逃走中市橋容疑者雇い、仕事逃げた…大阪の建設会社 通報があだ英国籍の英会話講師、リンゼイ・アン・ホーカーさん(当時22歳)の死体遺棄容疑で逮捕された市橋達也容疑者(30)が、逃亡中に住み込み勤務していたと公開写真を見て気付き、警察に通報した大阪府茨木市の建設会社が、取引先から相次いで契約を打ち切られていることが13日、分かった。建設会社関係者によると「社員の身元もきちんと調べない会社とは、取引できない」として契約を解除されることが続いたという。一方、千葉地裁は同日、この日も食事を口にしていない市橋容疑者の拘置を、22日まで認める決定をした。通報があだになった。 08年8月19日から09年10月11日に姿を消すまで、約1年2か月間、市橋容疑者を雇っていた建設会社。警察へ通報後、市橋容疑者が勤めていたことが知られるようになり、取引先数社から契約を完全に打ち切られた。ほかにも、一時的な取引中止や、新規契約交渉が難航する例もあったという。ただ、同社社長は「殺人犯(容疑は死体遺棄)を雇っていたということですから。結果論ですからね」と、ひょうひょうと受け止めている。社長は「通報すれば、取引停止の可能性があることは頭にあった。事前に話し合ったが、社会人の義務として通報した」ときっぱり。事業に支障が出るのでは、と社員たちと話し合った結果、決断した。(以下略)-----------------------------世の中には住民登録が消除されてしまった人、あるいは消除はされないまでも住民票上の住所とはかけ離れたところに澄んでいる人が大勢います。そして、そういう人でも雇う会社も、いくらでもあります。そうでなかったら、住民登録があって、その場所にちゃんと住んでいるという「清く正しい生き方」をしている人以外は、仕事に就くことができずにのたれ死にしてしまいます。だいたい、建設関係の下請けの下請けみたいな会社が、いちいち「社員の身元もきちんと調べ」て人を雇っているわけではない、なんてことを、それらの取引先は今頃になって知ったんでしょうか。そんなわけがありません。けしからんなんて言っている会社自身だって、人を雇うのにどこまで身元調べをやっているんでしょうか。こんなことでは、犯罪者が働いていたことに気が付いても、通報すると不利益が降りかかってくるなら、知らんぷりで頬被りしている方が得だ、ということになってしまいます。

2009.11.15

コメント(4)

-

雲取山

東京の奥多摩に、雲取山という山があります。標高2017m、東京都で一番高い山です。東京都で、と言っても、山頂は山梨県との県境にありますが。東京は世界に冠たる大都市ですが、実は西の方には意外と高い山が多いのです。都道府県別の最高峰を並べると、47都道府県の中で東京は15位、かなり上位に来ます。特に、政令指定都市のある都道府県のなかで、東京より高い山があるのは新潟、埼玉、北海道だけです。山頂付近には、亜高山帯針葉樹林が広がり、お花畑まであるらしい。らしい、というのは、私は冬しか登ったことがないので、実際に花を見たことがないのです。私は、10年ほど前に初めて雲取山に登り、それ以来何回か登っています。冬季とは言え、積雪量はせいぜい数十センチ、急斜面も少ないので、アイゼンを持ってさえいれば、通常はあまり雪山の技術がなくても問題なく登れます。この山のすごいところは、山頂からは東京(というより関東全域)が一望の下に見渡せることです。初めて登ったときは、ちょうど年末年始で、12月31日に雲取山荘という山小屋に泊まり、元旦の朝、雲取山の山頂に立ちました。その1年後の2月頃、今度は雲取山の山頂にある避難小屋に泊まったのです。そのとき、私は日没とともに息をのみました。眼下の東京の夜景があまりに凄かったからです。(その前に泊まった雲取山荘は、森の中で、東京方面の視界は利かなかった)とにかく光光光、光の洪水です。2月、寒くて湿気の少ない時期ですから、大気は澄み、視界が利きます。大通りを走る車のヘッドライトから、新宿(かどうか分かりませんが)の高層ビルの明かりから、みんな見える。東京のもっとも奥深くの山の中なのに、大都会のまっただ中にいるような錯覚に陥りそうでした。百万ドルの夜景なんて言葉がありますが、あれは1千万ドル、いや1億ドルの夜景かも知れません。残念ながら写真は撮っていませんが、今まであちこちの山に登ってきた中でも、有数の心に残る景色でした。が、同時に思ったのは、これはとてつもないエネルギーの消費だな、ということです。東京という街が、どれほど大量のエネルギーを消費しているか、それを実感した一夜でした。このままでいいのだろうか、やっぱり省エネは必要ではないかと思いました。でも、そんなことを思いつつも、あの絶景がまた見たいと、そのあとも2回くらい雲取山に登っているのです。ところが、その次は夜になったら雲が出て、山頂はガスの中、視界ゼロ。うまくは行かないものです。ちなみに、山頂避難小屋に3回くらい泊まったうち、わたし以外の宿泊者がいたのは、その絶景に息をのんだとき1度だけでした。あとは宿泊者は私1人。冬ですから、気温はマイナス10度くらいになります(もっと下がっていると思いますが、たまたま私が温度計を見た限りでは)。携帯電話の液晶画面が凍ります。でも、この避難小屋は近くに水場がないので、冬でないと泊まりにくい。(雪があれば溶かして水が作れますから)雲取山以外にも、奥多摩には天祖山、鷹巣山、七ツ石山、三頭山など、1500mを越える山がひしめいています。年によっては、北斜面では意外に積雪の多いことも(と言っても、せいぜい1mくらいですが)あります。東京の山も、捨てたものではありません。

2009.11.14

コメント(0)

-

YouTubeに演奏を公開

7月24日に出演した杉並公会堂の「真夏のフォルクローレフェスタ」のDVDが主催者から送られてきました。私自身も録画していたのですが、私の録画は安物デジカメで、しかも途中で止まってしまい、最後2曲が録画できませんでした。というわけで、その2曲を改めてアップしてみました。ただし、動画変換ソフトが安物のせいか、私の使い方が間違っているのか、DVDはワイド画面なのに変換した動画は普通の画面比率になっています。タテヨコ比がおかしくて、人がみんなやせて映ってしまいました。峡谷のカーニバルhttp://www.youtube.com/watch?v=d6xz531Vfhgワラ・ワリータhttp://www.youtube.com/watch?v=LZr7YqzA3xIいずれもボリビアの曲です。他に、すでに7月から公開中の曲が3曲あります。Ramis ラミスhttp://www.youtube.com/watch?v=Z_GBD-G1aOc&fmt=18Quisiera quererte mas きみをもっと愛せたら・・・・・・http://www.youtube.com/watch?v=pnozrOKhjZU&fmt=18Lejanias 遙かなる地http://www.youtube.com/watch?v=olAs8KJIfFE&fmt=18比較すると、やはり画質は結構違いますね。

2009.11.13

コメント(0)

-

このブログをやっていて

今のところ、開設以来の平均アクセス数は1日82アクセスとなっています。ただし、初期はアクセス数が少なかったですから(しかも、アダルト系ブログ運営者の足跡ばかり付いていた)、ここ何ヶ月かだけの平均なら、1日100アクセスを越えています。それでも、吹けば飛ぶような小さなブログに違いないですけれど。ところで、アクセス数は日によって結構増減しますけど、このテーマに触れるとアクセスが増える、というテーマがひとつあります。それは外国人がらみの話。一昨日の外国人参政権の問題もそうでしたし、以前に書いた国籍法改正を巡る話、カルデロンのり子さんを巡る動き、など、いずれもアクセス数が激増しました。一度、カルデロンのり子さんの件だったか国籍法改正の件だったか、どちらだか忘れましたが、1日に400アクセスあったことがあります。逆に、音楽関係の話題は、書いている私はそれが一番楽しいのですが、それほどアクセスは伸びないですね。で、幸いなことに、攻撃的なコメントは少ないですね。もちろん皆無ではないですが、ブログ開設したときに予想したほどではありません。以前掲示板をやっていたときには、あまりに無意味な、議論のための議論のような状態になってしまい、またどうしようもなく攻撃的な投稿ばかりが増えて、意義を見いだせなくなってしまい閉鎖してしまったのですが。このブログも、最初はアダルト系の迷惑コメントに苦慮しましたが、ある禁止ワードを設定することで、その手の迷惑コメントはほとんど来なくなりました。(それでも、かいくぐってたま~に迷惑コメントありますが)私が設定した禁止ワード以外にも、楽天ブログが設定している禁止ワードがいろいろあるみたいで、私の本文の投稿自体が禁止ワードに引っかかって弾かれてしまうことが何回かありました。そういうときは、「何が禁止ワードか」を特定するのが大変。「これかな?」と思う単語を順番に削っていって探るしかありません。まあ、そんな感じで、ごく小規模にごく目立たない感じで細々とブログを今後も続けていきたいな、と思っているところです。追記禁止ワードに引っかかってしまいました。なんでだろうかと探ってみたら、「アダルト」は大丈夫なんですが、その後に「サイト」が続くと禁止ワードになるみたいです。うーーーん、よくわからん。

2009.11.09

コメント(15)

-

わが家の楽器たち

小学生の頃は、私は音楽が大の苦手でした。何しろ楽譜が読めない(実は今も読めませんが)、指が小さくてリコーダーの指穴が押さえられない(今も、男としてはかなり指の細い方です)、とにかく音楽の授業は苦痛でした。それから時が流れて、18歳の時に偶然ケーナという笛と出会ってから、すべてが変わりました。今では音楽のない人生なんて考えられないって感じです。気が付けば、楽器がどんどん増殖して、ものすごい量になりつつあります。そんなわが家の楽器群の一端をご紹介・・・・・・・・まずはケーナです。わが家には30本以上のケーナが転がっていますが、実際に演奏で使ったのはごくわずかです。まずは現在もっともメインに使っているケーナ(白っぽい方)と、先代のメイン・ケーナ(色の濃い方)です。先代は16年ほど使い、去年新しいケーナに替えました。いずれもボリビア製ですが、現在のケーナは製作者不明、先代はアハユ製です。もう傷だらけ、汚れ放題、割れ入りでしたが。歴代使ってきたケーナです。初めて手にしたのは、一番下のケーナ、アルゼンチンのアルノルド・ピントス製です。その次は、日本製(打木進太郎さん製作)、自作のケーナ2本、ボリビアのアハユ製、現在のケーナ(メーカー不明)。ここまでは最低音ソの普通サイズのケーナで、一番上は最低音レの低音用ケーナ(ケナーチョ)です。その他いろいろなケーナを並べてみました。実はほとんど吹いていない笛が大半を占めていたりしますが・・・・・・・・ケーナと言ってもボリビアとアルゼンチンでは運指が違い、更にアルゼンチンでも古いものと新しいもので若干違います。下から3番目の指穴の位置と大きさがそれぞれ少し違うのが分かるでしょうか。この写真は一番上がボリビア製、真ん中はアルゼンチンのラウル・オラルテ、一番下はアルゼンチンのアルノルド・ピントス。3本とも運指も少しずつ違います。私は最初はアルゼンチン式の運指でケーナを覚え、途中からボリビア式に乗り換えました。次はいろいろなサイズのケーナです。一番上は前述の最低音レのケナーチョ。その下は最低音がファのケナーチョです(今ひとつ音程が良くないので使っていませんが)。下から2番目が、もっとも一般的な普通のケーナ、一番下は最低音がド(ソプラノリコーダーと同じ)のケニージャで、これは自分で作りました。でもどこか作り方が良くないらしく、3オクターブが出ません。ケーナは通常竹製ですが、それ以外の材料の笛を集めてみました。一番上は黒檀製、真ん中も木製(樹種不明)、一番下は牛骨製。竹は笛にはもってこいの素材ですが、1本1本形状が違うので厳密に調律することは不可能です。一方、木のケーナは1本1本まったく同じサイズ、内径にすることが出来ます。そのため、調律も竹のケーナよりは正確に出来ます。耐久性も竹より木の方が上。その代わり、樹種と奏者の体質によって、かぶれる場合がある、高音がキンキンと金属音になりがち、音色があまりケーナらしくないという弱点があります。私は木のケーナよりは竹のケーナの方が好きです。骨のケーナはあまり一般的ではありませんが、耐久性は抜群です。かぶれることもないので、木のケーナの吹き口部分だけ牛骨を使っている場合もあります。次はサンポーニャ。実は今参加している「キラ・ウィルカ」というグループでは、私はケーナよりむしろこのサンポーニャを中心に吹いています。(私より上手いケーナ奏者がいますので)左から、音程別にマルタ2組、サンカ2組、トヨと1オクターブずつ低くなります。マルタがもっとも一般的に使われる音域です。マルタだけ半音も出せる3段式になっています。サンカとトヨは半音の出せない2段式です。でも、半音管は邪魔なので、マルタでも半音を使わない曲では3段目を取り外していますけど。もう一つ、マルタより1オクターブ上のチュリという小さなサンポーニャもあるのですが、バラバラに分解してしまったので現存していません。一番上で横向きに写っているのは、塩ビ管製のマルタ。実は結構いい音が出る上に、割れにくい。普通のサンポーニャは、カーニャと呼ばれる葦に似た(もう少し硬いけど)素材で、よく割れます。マルタ・サイズのサンポーニャを吹いているところです。サンポーニャに似たパンフルートの一種ですが、管は音階順に並んでいません。なので、酔っぱらったような音がします。エクアドルのロンダドールという笛です。ボリビアのアウトクトナと呼ばれる先住民の音楽に使われる笛、タルカです。見た目も音もとても野性的、原始的ですが、構造はリコーダーと同じで、どうも起源をたどるとヨーロッパの笛から始まっているようです。フルートです。上がヤマハYFL-31(中古)、下はムラマツEX(オフセットリング)です。ムラマツフルートは、私の持っている全ての楽器の中で、群を抜いて圧倒的に高価だったりします。アルトリコーダーとソプラノリコーダー。ドイツ製の木製ですが、銘柄とかは全然知りません。両親がドイツに行ったときお土産にもらいました。練習用でそんなに高価なものではない(数千円くらい)と聞きましたが・・・・・・・ティン・ホイッスルです。まあ、オモチャに近いもので、実際、最近はすっかり子どものオモチャになっています。塩ビ管製の尺八。相棒の知人から頂いたものです。かろうじて音は出ます。クリスタルフルート、ガラス製のフルートです。時々吹いていますが、私にはケーナよりフルートより難しいです。その他雑多な笛類です。上の方は昔両親が買ったらしい。長い3本はケーナタイプの縦笛、篠笛タイプの横笛が混ざっていますが漢字が書いてあるので中国の笛、その下はどうもインドの笛らしいです。その下はティン・ホイッスルと、一番下は中学の時の教材として買ったファイフという横笛です。で、次は弦楽器これをご存じない方はいませんね。クラシックギターです。下はメキシコ製(アグスティン・エンリケス)、上は日本の松岡ギターです。今はほとんどメキシコのギターを弾いています。チャランゴ(小さい方)とロンロコ(大きい方)です。一応は弾けますが、実はあまり得意ではなくて、滅多に使いません。マンドリン(フラットマンドリン)です。ふつうのマンドリンは4コース8弦ですが、ペルーのマンドリンは4コース10弦(低音は2本ずつ、高音は3本ずつ張る)、ボリビアは4コース12弦(全コース3弦ずつ)です。実は、フォルクローレでも結構マンドリンは使われます。バラライカ、ロシアの弦楽器です。私のものではなく、相棒の楽器ですが・・・・・。私は弾けません。バイオリン、あるとき急に弾いてみたくなって、相棒も弾いてみたいというので買ってしまったのです。本体、弓、肩当て、松脂、ケース全部合わせて6万数千円くらいのセットでしたが、何回も弾いていません。すっかり押入の肥やし。音程外し気味ながら、音階と簡単な童謡くらいは弾けます。最後に打楽器ボンボという太鼓です。毛が生えたままの皮が張ってあるのが特徴です。これは、さすがに家で叩いたことはありません。しかし、いつの間にか楽器って増殖するものですねえ・・・・・・・・。

2009.11.08

コメント(4)

-

外国人参政権法案と国籍制度

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091106-00000062-jij-pol外国人参政権法案の提出検討=会期延長も-山岡民主国対委員長民主党の山岡賢次国対委員長は6日午前、自民党の川崎二郎国対委員長と国会内で会談し、永住外国人に地方参政権を付与するための法案について、議員立法での今国会提出を検討する考えを伝え、協力を求めた。川崎氏は、持ち帰って党内で協議した上で回答するとした。山岡氏はこの後、記者団に対し、30日までの今国会会期の延長を検討する意向も示した。------------------外国人地方参政権は、民主党内と国民新党にも反対派が存在する反面、野党の公明党・共産党も賛成(法案の内容次第でしょうが)、自民党内にも賛成派が皆無ではない状況から考えて、法案が提出されれば、成立する可能性が高いと思われます。過去の日記にも書いたことがありますが、私は外国人地方参政権付与に大賛成です(あくまでも地方参政権です。国政については、また話は別)。なぜなら、外国籍と言えども定住資格を持つ方は、その地域の住民の1人であり、その地域の政治に対して発言権があってしかるべきと思うからです。特に、日本生まれの「外国人」は、日本の国籍制度が血統主義(その国の国籍をもっている親の子どもに限り国籍が与えられる)をとっているために制度上「外国人」にされているだけで、実質的には日本人とほとんど変わりません。国籍制度が生地主義(その国で生まれた人は一律に国籍が与えられる)であれば、彼らは日本人なのです。本来であれば国籍制度に生地主義の要素を取り入れて、日本に正規の在住資格を持つ両親から生まれた子どもには、自動的に日本国籍を付与すべきと私は思いますが、そのような国籍制度改正の動きは目下のところありません。であれば、せめて個別の課題について、日本人と同等の権利を認めていくしかないと私は思うのです。ところで、外国人参政権反対派の主張を見ると、外国人地方参政権は憲法違反だとあります。しかし、これは間違いです。「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」「憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」というのが最高裁の判決(平成7年2月28日)です。権利の保障は~外国人には及ばない外国人に対して~権利を保障したものということはできないというのが判決です。言い換えれば国は外国人に対して地方参政権を認める必要はない、ということです。どこをどう読んでも、外国人に対して地方参政権を認めてはいけない、とは書いていません。「認める必要はない」と「認めてはならない」は違います。それを混同してはなりません。最高裁の判決は外国人に地方参政権を与えてはならない、などとはまったく言っておらず、従って外国人地方参政権付与は、憲法違反ではありません。

2009.11.07

コメント(2)

-

選択的別姓制についての首相の答弁

この問題については前にも書いたことがあるのですが・・・・・・http://www.asahi.com/politics/update/1105/TKY200911050395.html5日の衆院予算委では、自民党のタカ派の論客として知られる下村博文、稲田朋美両議員が質問に立ち、永住外国人への地方参政権付与や選択的夫婦別姓などに対する鳩山由紀夫首相の考えをただした。民主党内でも意見が割れるテーマだけに、首相は慎重な答弁に終始した。稲田氏は、首相が民主党幹事長だった今年4月、インターネットの動画サイトで「日本列島は日本人だけの所有物ではない」と発言し、永住外国人への地方参政権付与に意欲を示したことを取り上げ、「総理の外国人参政権付与、これは友愛政治の帰結か」と聞いた。首相は「外国人地方参政権の問題も前向きに考えていきたい」「もっと開かれた日本をつくっていかない限り、この国の大きないくつかのテーマの解決は極めて困難なのではないかとも考えている」と持論を述べた。ただ「強引に押し通すことを思っているわけではない」と、今後の議論を見守る考えを示した。さらに稲田氏は、選択的夫婦別姓について首相の考えをただした。首相は「(家族の)きずなが薄められてしまうのではないかとの指摘もある。国民的な議論を深めていくことが大事だと思っており、無理やりに押し通すことはいかがなものか」と慎重な姿勢を見せた。また、下村氏に国旗、国歌に対する考えを聞かれた首相は「いわゆる日の丸、君が代は国民にとって大変大事なものだと思っている」と答弁。ただ、学校における指導については「児童・生徒の内心に対してまで立ち入って強制する趣旨のものではない」と述べ、あくまでも教育上の課題として指導していくべきだという認識を示した。 ----------------あの稲田朋美大先生が予算委で質問とはねえ。それはともかく、首相の答弁外国人地方参政権について「強引に押し通すことを思っているわけではない」というのも一般論としては仕方がないとして、選択的別姓が「(家族の)きずなが薄められてしまうのではないかとの指摘もある。」というのはどんなものかとおもいます。稲田がいかにも喜びそうな答弁ですが、名字が違うというだけで薄められてしまうきずなって、どんなきずなだよと思いますね。だいたい、世の「反別姓派」の人たちが口を揃えて主張する「旧姓の通名使用」だと家族のきずなは薄まらないんでしょうか?だって、戸籍や住民票なんて、そんなに頻繁に取るものでもないでしょう。それに対して、日常生活で名字を名乗る機会は頻繁にあります。もし名乗る名字が違うというだけで家族のきずなが薄まるようなものなら、滅多に取らない戸籍に書いてあるだけの本名より、実際に日常的に使っている通名の方がよほど影響が大きいように思えるのですが。というか、別姓だと家族のきずなが薄まる、なんてのは、ためにするような話でしかないと私は思います。わが家の場合、選択的別姓が通っても別姓にする予定はないのですが(私は別姓で構わないと思っているのですが、相棒の都合というものがありまして)、私の周囲には現在でも通称は別姓にしている夫婦が何組もいますので、彼らのためにも、選択的夫婦別姓ができるだけ早く導入されることを期待しています。でも、せっかく法相が積極的なのに、首相が消極的では進まないかなあ。期待したのになあ・・・・・・。ところで、上記朝日新聞の記事にはありませんが、時事通信によると、予算委員会で福島瑞穂大臣と自民党の下村議員の間でこんなやりとりがあったようです。下村氏は福島担当相に「大臣室に国旗はあるか」と二の矢を放った。「日の丸」の強制に反対している社民党の党首だけに、部屋にはないと思ったようで、自民党議員から「あるわけがない」とのヤジも飛んだが、福島担当相はきっぱりと「ちゃんと国旗はあります」。今度は与党議員から大きな拍手が起き、調査不足を露呈した形の下村氏は「拍手するようなことでは全然ない」とぶ然とした表情。----------------「拍手するようなことでは全然ない」というなら、それ以前に、国会の予算委員会で質問するようなことでは全然ないと私は思うのですが。自民党がいよいよ、極右政党への道を転落していく、その象徴のような下らない質問です。しかも、それが空振り。かなり笑えます(失笑という意味で)。

2009.11.05

コメント(2)

-

また録音しました

今日は久々にフルートの録音をしてみました。いずれもアルゼンチンのフォルクローレです。まずはLa tristecita(悲しみのサンバ)前にも何度か録音したことがあり、再々録音です。http://www.youtube.com/watch?v=OHjSji5J_jA(YouTube)http://players.music-eclub.com/?action=user_song_detail&song_id=237721(My Sound)そしてもう1曲は、チャカレーラ・メドレー(時のチャカレーラ~ラ・テレシータ)http://www.youtube.com/watch?v=4jsypnwfZGc(YouTube)以前、後半の部分(テレシータ)だけを録音したことがあるのですが、今回は2曲のメドレーにしにました。ところが、いざ吹こうとすると、前半(時のチャカレーラ)は私の腕前ではフルートの指が回らない、そのため、この部分はケーナで吹いています。 ケーナ23年対フルート3年半の差ですかね、フルートよりはケーナの方が指が回ります。

2009.11.03

コメント(0)

-

韓国コンテナ船衝突事故続報

この種の事故はたいてい単一の要因ではなく、複合要因で起こるものですが、案の定というか、韓国のコンテナ船カリナ・スター号の前方を航行していた貨物船(パナマ船籍のクイーン・オーキッド号、9046トン)にも問題があったらしいことが分かってきたようです。http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/131703関門海峡で海上自衛隊護衛艦「くらま」と韓国籍コンテナ船「カリナ・スター」が衝突した事故で、直前までコンテナ船の前方の航路中央付近を航行していたパナマ船籍の貨物船「クイーン・オーキッド」(9046トン)に、関門海峡の航行規則違反の疑いがあることが30日、第7管区海上保安本部(北九州市)の調べで分かった。7管は、低速の貨物船が航路中央付近を進み続けたため、コンテナ船が管制の誘導に反して、衝突寸前まで右側から追い越す航路をとり続けた可能性があるとみている。港則法の施行規則は、関門海峡では「できる限り航路の右側を航行する」と規定。罰則はない。7管によると、衝突の数分前、7管の関門海峡海上交通センター(北九州市)はコンテナ船に貨物船を左から追い越すよう誘導。だが、コンテナ船は減速せず、誘導とは違う右から追い越すコースをとり続けた。関門橋の下付近で貨物船が減速しながら右に進路変更し始めたため、貨物船の船尾右側に位置していたコンテナ船は追突を避けようと左へ急旋回。前方から直進してきたくらまと衝突したとみられる。7管の幹部は「狭い関門海峡で航路中央を航行するのは危険な場合もあり、今回の貨物船の航行には疑問が残る。ただコンテナ船がいったん減速し、海峡を過ぎてから追い抜いていれば衝突は避けられたかもしれない」と指摘している。----------------------つまり、先行する貨物船が航路中央よりを航行して、後続するカリナスター号に対して、いわば「道を譲らなかった」ことも事故の一因になったようです。関門海峡海上交通センターが「左側を追い越すように」と助言したこと(これも、交信記録によれば、先行する「クイーン・オーキッド」から「左側を追い抜いて」という要望を受けてのことだったようですが)も事故の一因になったようです。http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091101ddm003040124000c.htmlによると、この「助言」が助言なのか指示なのかを巡って海上保安庁と韓国船が「対立」しているそうですが、まあ普通に考えて国家機関である海上保安庁が「左を追い越してください」と「助言」したら、その助言に法的に強制力があるか否かは別にして、従うだろうなあと思います。海保自身も、この助言が事故の一因になったことは否定しない、とのことです。上記リンク先によれば、交信記録は以下のとおりです衝突直後までの4分間の通信内容センター→貨物船「C号(韓国船)が接近している。注意してください」貨物船→センター「了解。左側を追い越させます」センター→貨物船「航路の中央付近を航行しているので右側に寄ってください」貨物船→センター「了解。右に避けます」センター→韓国船「貨物船が右側に移っています。左側を追い越してください」「前方に自衛艦が接近しているので注意してください」韓国船→センター「了解。左側から追い抜きます」センター→韓国船「カリナスター、注意してください。注意してください」センター→韓国船「カリナスター、カリナスター」護衛艦→センター「関門マーチス(センター無線局の呼び名)、こちら自衛艦くらま」センター→護衛艦「C号が貴船に異常に接近しているようです。避けてください」 …………<午後7時56分、衝突>…………護衛艦→センター「早鞆(はやとも)の瀬戸で接触しました。(相手船で)火災発生」 ※センターと護衛艦との会話は日本語、その他は英語-----------------------------もっとも、記事によれば、「東西どちらへ向かう船も「圧流」と呼ばれる潮流で、下関側へ押し流される傾向がある。」とのことなので、先行する「クイーン・オーキッド」も意図に反して左(下関側)に押し流されていた、という可能性もあるのかも知れません(ただし、後述しますが事故当時の潮流はそれほど強くはなかった可能性が高いと思われます)。もちろん言うまでもなく、事故を起こしたカリナスター号が減速しなかったことも事故の一因でしょう。関門海峡の潮流の速さを指摘する記事は多いですが、肝心の事故当時の潮の流れがどうだったのかは触れられていません。それで、計算してみました。気象庁の潮位表によれば、10月27日の下関の満潮は17時22分、干潮は23時10分。事故は19時56分なので、満潮と干潮のちょうど中間より、若干満潮よりの時間と思われます。http://inetsv.jodc.go.jp/KAN7/kisya/14nen/siryou2.jpgによると、関門海峡の潮流は、干潮時は西→東、満潮時は西←東の潮流が最大になるとのことですから、事故当時は潮目が変わる少し前で、潮流は弱かった(わずかに西←東の潮?)可能性が高いように思います。(計算だけからはじき出しているので、確実ではありません)結局のところ、事故を起こしたカリナスター号、先行する貨物船、関門海峡海上交通センター(海上保安庁)の指示、この三者それぞれに過失があるように思われます。そのいずれが最大要因だったのかは、おそらくこれから明らかになっていくのでしょう。一方、護衛艦くらまは、回避操作が妥当だったかどうかまでは分かりませんけれど、いわば反対車線から対向車が飛び込んできたようなものですから、現段階では過失がありそうな感じではありません。ところで、上記毎日新聞記事のタイトルには、少々違和感があります。「クローズアップ2009:関門海峡事故 「助言」か「指示」か 7管と韓国側対立」7管というのは海上保安庁第7管区海上保安本部のことですが、それと「対立」しているのはカリナスター号、あるいはその所属する南星海運であって、韓国という国と対立しているわけではないでしょう。もしそれを「韓国側」と書くなら、7管も「日本側」でしょう。それに、対立というと両者が論争を繰り広げているような印象ですが、記事を読めば、実際には単に両者の言い分が食い違っている、というだけのことです。そして、法的には海上保安庁側の言い分が正しい。「助言」に法的に拘束力はないと法律上そう決まっているなら(条文までは確認していませんけど)そのとおりでしょう。ただし、実質的には違うと思われます。法的には従う義務がなくても、海上保安庁という国家機関(海の上の警察)が「助言」を行えば、実質的には指示のようなものと受け取られるのは当然でしょう。例えば、警察が容疑者と目星をつけた人物に任意同行を求めることがあります。あれは「任意」であって従う義務はありません。職務質問も同様です。しかし、法的にはそうなっていても、実質的には任意同行を求められたとき、職務質問を受けたとき、それを拒否することはかなり難しい。つまり、実質的には半強制に近いわけです。いずれにしても、天下の毎日新聞すらこんな見出しを掲げるくらいですから、ネット上では「韓国が悪い」みたいな勘違い書き込みが多いのも仕方がないかも知れません。カリナスター号に事故の責任の(少なくとも、その一部)があることは確実です。あるいはその船主である南星海運に責任があるという言い方もできるでしょう。しかし、韓国政府がチャーターしたというのでない限り、一民間企業の責任は政府の責任ではないでしょう。逆にもし日本の船会社の船が海外で事故を起こしたら「日本が悪い」ことになるんでしょうか?海上保安庁や海上自衛隊は、れっきとした国家機関ですから、海上保安庁が悪い=日本政府が悪い、という言い方も、局面によってはあり得るとは思いますが、今回の事故でそういう国と国という枠組同士で「どっちが悪い」と言い合うことに意味があるようには思えません。全然違う話ですが各種新聞記事を読むと、大半の新聞が貨物船クイーン・オーキッド(9046トン)コンテナ船カリナ・スター(7401トン)護衛艦くらま(5200トン)という書き方をしています。しかし、実際には護衛艦(軍艦)と民間商船では、重さのはかり方の基準が違います。「くらま」のトン数は基準排水量であり、カリナスターのトン数は総トン(厳密には国際総トン)です。クイーン・オーキッドも、確認していませんが貨物船なので、トン数は国際総トンと思われます。総トンというのは商船に使われる基準で、大雑把に言えば船の中の荷物を積める容積を表した指標です。100立法フィートを1トンとして計算するようです。従って、実際に荷物を積んでいようが積んでいまいが、総トン数は変わりません。写真で見る限り、カリナスターはコンテナを満載しているので、総トン数どおりの重さがあったのではないかと思いますが。一方、排水量とは軍艦の重さに基準で、満タンに水を張った水槽に船を浮かべたとして、押し流される水の量です。言い換えるなら、喫水線より下の部分の容積に相当する水の重さ、ということになります。総トン数とは違い、船の積み荷の状態次第で排水量は変わってきます(潜水艦に至っては、積み荷が同じでも浮上時と潜航時で排水量は変わります)。基準排水量とは、その船が一切何の荷物(軍艦ですから荷物は積みませんが、燃料や水、砲弾など)も積んでいない状態での排水量です。一方、燃料、水・武器弾薬など必要な荷物を全て搭載した状態での重さは満載排水量と呼びます。基準排水量は、第二次大戦前にワシントン軍縮条約の際に採用された単位ですが、現在ではほとんどの国の海軍は、軍艦の重さを満載排水量で示しています。ところが、その中でかたくなに軍艦の重さを基準排水量でしか公表しない国があります。それが我が日本(軍艦ではなく護衛艦ですが)。護衛艦の大きさを何とか小さく見せかけようという、涙ぐましい努力なのでしょうか。そんなことをしても、軍艦の燃料や水、弾薬の搭載量は一定の法則があるので、基準排水量が分かれば満載排水量も概ね推定可能なのですが。護衛艦くらまの基準排水量は5200tですが、満載排水量は6800t程度と推定されています。というわけで、何トンとかいてあっても軍艦と商船ではその基準が違うので、必ずしも5000トンの軍艦より7000トンのコンテナ船の方が大きい、とは限らないので注意が必要です。

2009.11.01

コメント(0)

全20件 (20件中 1-20件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 【今週も頑張ろう】先週末は大変だっ…

- (2025-11-25 01:05:58)

-

-

-

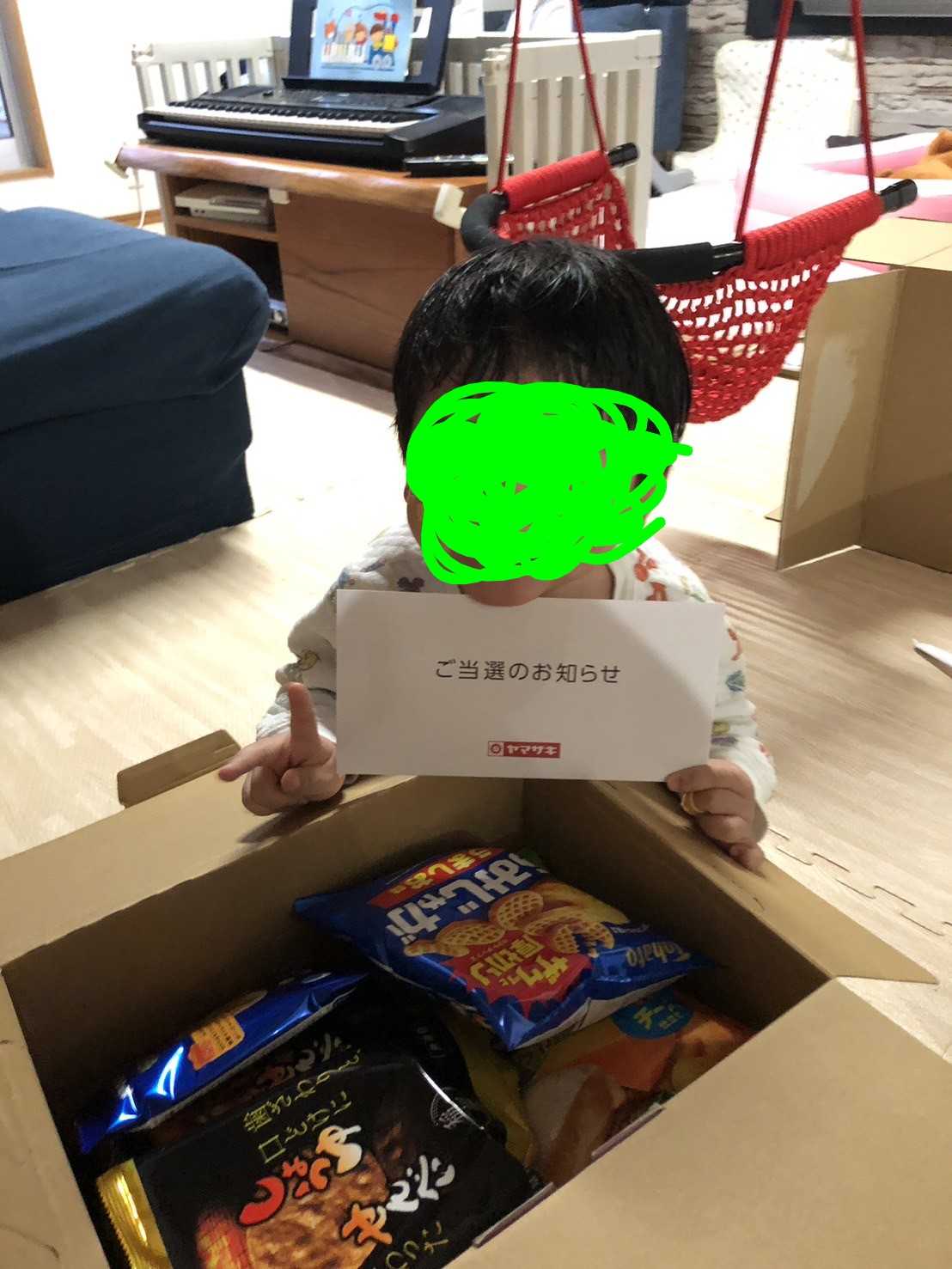

- 懸賞フリーク♪

- お菓子のファンタジーボックス

- (2025-11-25 00:20:41)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【楽天お買い物マラソン】商品が届か…

- (2025-11-24 20:30:04)

-