2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2009年02月の記事

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

ハーヴェスト

ハーヴェスト。Hervest。「収穫」という意味ですが、英語のままで雰囲気が好きなので、そのままでいいです。たしか、ずっと前、この「ハーヴェスト」というタイトルで、CDを出していた歌手がいて、買ったことあります。「黄砂にふかれて」とかそういうのもありました。そのあと、春は何回そういうことがあって過ぎ去ったのでしょうか。●今日は、すみだトリフォニーホールへ。大ホールでは、ハイドンの交響曲が3つ並んでいたらしいですが、それはまた今度にすることで、今日は小ホールへ。 「ハーヴェスト・コンサート」というものを聴きました。ピアノだけでなく、歌とピアノ、トロンボーンとピアノ、クラリネットとピアノ、フルートとオーボエとピアノ、ヴァイオリンの無伴奏もありました。人となりを知っている方の演奏を聴くのは楽しいこと、ドレスアップされるところも演出も見させていただくことも楽しいです。センスがいいことがわかったりすると、また次も楽しみになったりします。今日のラッキーカラーはホワイトなのでしょうか。冬から春にかけて、明るくなっていく時期に、ドビュッシーて聴くのは、前向きになれそうでとてもいいかもしれません。春から夏にかけて、もっともっと明るくなっていく時期にまた聴くのは、もっといいかもしれません。清楚で純粋な演奏を聴いて、そう感じました。「喜びの島」は演奏聴いて、そのあと夕方からずっと頭のなかで回っています。

February 28, 2009

コメント(4)

-

「おくりびと」の脚本家の新刊より

先週末、「おくりびと」の映画を、英語の字幕でみましたが、アカデミー賞で、めでたくオスカーを受賞してとてもうれしかったです。映画監督もさることながら、脚本を書かれた方に興味もちました。脚本を書かれた方は、小山薫堂さん、ここに至るまでの経歴をみて、すごいと思いました。最初は放送作家からのスタートは、「11PM」から、その後、「料理の鉄人」、「カノッサの屈辱」、「世界遺産」、「すすぬ、電波少年」など、番組のタイトルをみて、すぐイメージできるインパクトのあるものばかり。先日、書店で見かけた、新刊「明日を変える近道」 というのを見つけ、すばらしい映画を見させてもらったお礼に購入しました。1分間リセット術というサブタイトルもあります。自分らしい近道、運がよくなる近道、人とつながる近道・・・という章立てのもと、あたたかくなるお話が満載です。この本、自分にはあいそうです。おすすめできます。いまの時代にあっていそうです。ぱらぱらとめくって、「出会いは2回目が大切」「スピードはメッセージ」ということに感銘うけました。1行メールでいいから、即座に返信する。忙しいお仕事をされている方から、ときどきいただいて自分もとてもうれしくなったことがあり、見習っています。●小山薫堂さんとそのスタッフが手掛けているブログがいくつかありますので紹介いたします。 その道を極めた脚本家、放送作家のブログ・・・というのも、とても興味あります。TOKYO lifstyle lab N35http://www.n35.co.jp/MOTTAINAI Lab(もったいないラボ)モッタイナイから生まれるワクワク未来研究員Bloghttp://mottainai-lab.exblog.jp/i15/BGM: ドビュッシー 喜びの島 ピアノ:ジャック・ルヴィエ この曲を弾ける方はうらやましい。尊敬します。 いつか練習して人前で弾けるようになりたいです。10年早いと言われても・・・。

February 28, 2009

コメント(36)

-

「行動できない人」の心理学

昨日、勝間和代さんの講演会へいきましたが、この方のことを深く知ることになったのは、昨年の秋ごろです。相当な読書家であるという雑誌の記事があり、書籍代が月15万くらいほどということに驚かされました。それで月別に購入された本の紹介があって、目利きとして大変評価されているということを、雑誌のなかで知りました。(経済書とかテキストは自分がかつて読んだものがいくつかかぶっていました)それは、大手町のOAZOにある書店でも同じことが言え、勝間和代さんが推薦する本のコーナーと言うことで、書棚まるごとそういう本が並んでいる場所があったりします。本の帯には、彼女の推薦文があり、販促にも役立っているそうです。いままで、そこまでの人をお見かけしたことがなく、彼女の人柄もよくないと、きっとそこまではいかないのではとおもってしまいました。●昨日の「私的なことから記録しよう!」というブログでも、本の紹介があり、かなりのお勧め度だたので、読んでみることにしました。http://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/private/2008/02/post_a9f8.html「行動できない人」の心理学加藤諦三(かとうたいぞう)著、ラジオの人生相談のパーソナリティをされていた方の本。1938年生まれですから、今では70歳の方、昭和60年くらいの本を編集しなおして、PHP出版から500円という格安で書店にならべてあるものです。昔の方ならではの、辛口の表現もありますが、厳しい時代を生き抜いてこられたなかでの味わい深いものも感じました。http://www.php.co.jp/bookstore/detail.php?isbn=978-4-569-69742-0勝間さんが上記のブログで指摘した節のタイトルは、以下の3点・他人をけなす人はおびえている人である・自立していない人間は恩着せがましい。・常に不満を持っている人は受け身の人である。***その他、個人的に、気になった節のタイトルや文中の内容・面白いから練習するのではなく、練習するから面白いのだ。・人間のエネルギーは使わないと衰弱する。・日記をつける前に、日記をつける意味を考える愚をおかさないこと、日記をつける意味は、日記をつけてからわかるものである。・親しいからつきあいはじめるのではない、つきあうから親しくなるのである。・(週刊誌のゴシップにたとえて) No one ever kicks a dead dog. (Dale Carnegie) 死んだ犬を蹴飛ばすものはいない。 =犬が大きければ大きいだけ、それを蹴飛ばしたときの満足は大きい =他人を非難しているとき、その非難によって優越感を味わおうとしている。・他人の言動で混乱する人は、他人の成功に傷つき、自分の失敗にいいわけをする。●なかなか厳しいおはなしばかりですが、昨日の講演会のつづきだと思うことにします。BGM:メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 第3楽章 ヴァイオリン:ヒラリー・ハーンこの終楽章は聴いていたら、希望がわいてくるので、とても好きです。1月はタイミングあわなかったので、今度ヒラリー・ハーンが来日したら、聴きにいきたいです。

February 26, 2009

コメント(2)

-

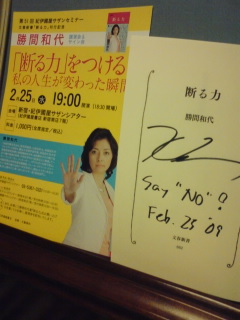

文春新書「断る力」刊行記念 勝間和代講演会&サイン会/新宿・紀伊国屋サザンシアター

公認会計士であり、経済評論家であり、この方も2つの立場で活躍されています。19歳で史上最年少で公認会計士の資格をとったりして、ものすごい才能のある方だと、おもい、すこし怖いイメージを最初はもっていました。最近テレビによく出演されている、勝間和代さんの講演会へ、新宿・紀伊国屋サザンシアターへ行きました。「断る力」という本は、2月20日に出版されたばかりですが、新書では早くも1位で、いままでで一番売れているとのこと。そういうトレンドのある方のオーラをいただき、自分自身のこやしにしたいものだと、おもたっりもしています。プレゼンテーションもドキュメンテーションも完璧な方に、あやかろうと、そういう意味でも勉強させていただく感じとなりました。勝間さん自身、マッキンゼーやアンダーセンなどの世界で著名なコンサルティング業界に見おおきながら、仕事を引き受けすぎてうかくいかなかった時期があったそうです。そんななかで、自分のやりたい領域を見つけ、見極めて、改善していたった体験談をもとにして書かれたものを、読まなくてもエッセンスはこうだと、わざわざ資料付きで解説いただきました。断るの「断」という字は、決断の「断」だということ、努力は使った時間の関数でしかないということ、嫉妬されることを恐れないということ・誠実(自分の気持ちに気づいてごまかさないこと)・率直(気持ちや要求を伝えるときは、相手にきちんと伝わる形で行うこと)・対等(自分を卑下したり、相手を見下したりしないこと)・自己責任(自分の行動の結果のすべて、自分で引き受けること)アサーティブ(気持ちのよい自己主張)というそうですが、4つの柱があるということを教わりました。ウォールストリートジャーナル、「世界の最も注目すべき50人の女性」に選ばれている方にサインいただき、メーリング楽しみにしていることを喜んでいただき、何よりでした。勝間和代さんプロフィールhttp://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/about.html「私的なことがらを記憶しよう」というタイトルのブログhttp://kazuyomugi.cocolog-nifty.com/private/文章を書くのはものすごく速いと公演活動でいわれていましたが、確かに毎日書いていると速くなること、実感しています。努力は時間を使っただけの関数と、公認会計士的ないいまわし、気に入っていますが、たいへんな努力家であり謙虚な方だということもわかりました。せっかくブログも4年ほど続けてきたし、文章を書いたり、国語的なセンスの高い方に、こちらに来ていただいていることも知っていますので、ときどき叱咤激励していただくことを楽しみにしています。

February 25, 2009

コメント(2)

-

「廃用性萎縮」を避けよ

渡辺淳一氏の小説は家に何冊かあります。医学者であり文学者である、2足のわらじということをいうのかもしれませんが、二つの極めた世界があるからこその世界をたくさんお目にかかるにつけて、大変尊敬している方のひとりです。医学用語で「廃用性萎縮」というものがあり、書物でときどき説明されています。骨折した足を、ギブスで巻いていると、筋肉とか使っていない状態になり、信じられないほど細くなることをいうのだそうです。私も、5年ほど前に、左のかかとの骨を骨折して、手術の経験あります。長いことギブスを巻いていて、右足より左足が3分の2くらいになっていて、リハビリも苦労したことがあります。そういうわけで、とても実感がわくものであったりします。●脳もつかっていないと、廃用性萎縮になる、何かのきっかけでやらないでいると、そのうちやらないでいるのに慣れてしまい、そのうち何もしなくなる。高齢になればなるほど、その傾向が強くなり、あれほどゴルフが好きだった人が、あれほど旅行が好きだった人が・・・ということになってしまうのだそうです。(ピアノはそうならないように、気をつけようと・・・発表会が決まった月にあることにあるいみ感謝しなければと思っています。)ここで、エッセイが止まっていたら、渡辺先生ではありません。さらに恋愛論へ発展します。「美しい女性をみて、すぐに近づきたくなり、深い関係になりたいとおもうが、歳をとるとはずかしいとおもうようになり、いまさら恥ずかしいと、思いとともに・・・・あきらめようとします。・・・・そういうことをしないほうが楽だと、自分にいいきかせているうちに、「恋愛しない癖がつき、女性をみてもパスするよになっていきます。・・・・こういう状態がつづくと、やがてその人の生活は潤いのないものになり、さらには色気を失い、華やぎを失った人生に堕ちて行くだけです。」・・・「前向きの意志を持ち続けることで、自らの精神を、ギブスを巻きっぱなしの脚のようにしないことです。」とギブスを巻いて、車いすで入院していた時期が何週間かでもある私にとっては、かなり心をうたれるものでありました。「好きになり癖」をつけて、「夕日を追いかける少年」になりなさいと。少しはあやかりたいと思っています。●渡辺淳一著の新刊が出たそうです。「欲情の作法」 というものらしいです。 勘違いされそうなので、ブログのタイトルにするのをやめました。明日書店に行く機会があるので、探してみようとおもっています。似たようなことも書いてあっても、惹きつけられる文章は面白いですので。●7-8年前、品川プリンスホテルで、渡辺淳一氏の講演会を聴いたことがあります。9割くらい女性の観客で、どうしてこんなにもてる方なのだろうと、少しでもあやかりたいものだとおもったこと、はっきり記憶しています。意志表示をはっきりすること、伝えたいことはメールでも手紙でも伝えること。言わなければわからない。・・・・たしかそういうことを言われたレクチャーでした。ピアノ教室のなかまで、いつも発表会へ聴きにきてくださる方がいたので、その日に講演会の内容をメールしたこと覚えています。法学部出身でそういう方面で仕事をしている人なのですが、ほんとうは仏文科にいきたかったと、何年かあとに言われたことありました。年に1-2回しか会わなくなったけど、また聴きにいらしてくださいと声をかけることにします。以前、「アマコンの本選で聴いた人の演奏より、シューベルトの曲感動しました。」と言ってもらった発表会の感想は、自分自身のたからものであったりします。BGM: シューベルト 3つの小品 より第2曲 変ホ長調 D946 ピアノ:マウリツィオ・ポリーニ

February 24, 2009

コメント(5)

-

ピアノの発表会の順番

ピアノの発表会まであと1か月と少し。プログラムができたので・・・といわれて、あるていど知っているのですが、前後の人を見ていました。フォーレ 舟歌op.26ラフマニノフ 音の絵op.39-5メンデルスゾーン op.19-5、op.30-2、op.30-1ショパン ソナタ2番 3・4楽章リスト 超絶4番「マゼッパ」***みるからにすごいところにはまってしまったという感じ。モーツァルトとかベートーヴェンのあとのほうが絶対弾きやすいとおもうメンデルスゾーン。フォーレのあとより、違いがわかるとおもうから、がんばろうとは思うものの。問題は1曲目。よほど自信を持って弾かないとと思っています。前の人に振り回されて、走ってしまわないように。というのが過去からの学習でのこと。コップの水にはあと半分あるという意識で、あと1か月。暗譜することにかこつけて適当に弾くのではなく、少しテンポを落としてでも、音色を楽しめるような弾き方を早くみつけたいものです。 ありがたいことに、3月の発表会の前には、リハーサルできる場所が2回もあり、おまけに発表会の会場より立派だったりします。そういう場をうまく活かしてのりきりたいものです。絶頂おふのときは、まだ80%くらいかもしれませんが、スタインウェイの響きを楽しみたいです。メンデルスゾーンのop.19-5、本当にすばらしい曲だと弾くたびに感じます。いま弾きたい曲というものに出会えてよかったと思っています。発表会がおわっても2-3か月、どこかの舞台で弾き続けられるようなものにしたいものです。かつてのアマコン優勝者は、ことしショパンのアンダンテスピアナートの大ポロネーズ。しばらくご無沙汰しているので、今年は聴きに行くことにします。はじめてピアノ聴いたとき、ラフマニノフの音の絵だったことも記憶していて、腰がぬけそうになったのも覚えています。今年はラフマニノフ聴いて腰が抜けるわけにもいかないので、淡々とマイペースになりたいものです。いつも応援してくださる方に感謝いたします!!

February 23, 2009

コメント(2)

-

永田町ブログ御三家とは?

飯島元秘書官が、このあいだみていたテレビ番組で言われていたので、気になってしまいました。新聞よりテレビのほうが情報が速いといったのは、今や昔のこと、ネットやブログのほうが・・・というご時世はものすごく実感されているかのようでした。「ブログをやっている政治家は大勢いますが、最も有名なのは山本一太さんと、河野太郎さんと、中川秀直さんのブログです! 」といわれていましたので、ご参考までに紹介いたします。「気分はいつも直滑降」http://ichita.blog.so-net.ne.jp/「ごまめの歯ぎしり」 http://www.taro.org/blog/「トゥデイズ・アイ」http://ameblo.jp/nakagawahidenao/それにしてもタイトルもその人柄が出ているようにも思えます。なかなかユニークです。今日はいろいろ見てていました。私は、今に至る過程のプロフィールを読むこと、たいへん興味あります中川元幹事長は、新自由クラブで初当選しその後自民党に入られた方で、日本経済新聞の新聞記者を10年ほどされていたことに興味を持ちました。河野太郎さんは、慶応高校で競走部の主将をしていて、ゼロックスの社員であったこと、生体肝移植のドナーになってで父親に肝臓を移植したことに興味を持ちました。山本一太さんは、群馬県出身で、国際協力事業団に勤務されていたこと、シンガーソングライターで6枚のCDを出されていることに興味を持ちました。 ●御三家ということばの響きにも興味持ちました。きのう、英語の訳のはなしになりましたが、BIG3という言い方にしか、なにそうになく、歴史のニュアンスがるのもなかなかのかと。江戸幕府における尾張・紀州・水戸の徳川3家これが、本当の御三家。他で、御三家で思い当たるものを考えてみました。ホテル御三家:帝国ホテル、ホテルオークラ、ホテルニューオータニ。東京の私立の男子校御三家、 麻布、開成、武蔵。女子高だと、桜蔭、雙葉、女子学院(いまも本当にそうなのかは存じません)かつて政治献金御三家:建設・不動産・銀行ピアノ製造御三家:スタインウェイ・ベーゼンドルファー・ベヒシュタイン●週刊東洋経済 2009/02/09発売号http://www.fujisan.co.jp/Product/5828/b/232685/何人かの人によくまとめられているので読んだほうがいいといわれました。日本経済新聞 2月22日1面 http://www.nikkei.co.jp/news/main/20090222AT3S2100Z21022009.htmlヒト:訪問外国人数 24%減 外国への訪問人数 7%減モノ:日本の貿易量 7%減 輸出額 46%減 輸入額 26%減カネ:証券投資総額 47%減 海外企業のM&A 69%減数字をみて、ちょっと怖くなりました。普通につつましい生活ができればいいのですが、自分自身になにができるのか、どこかでたなおろしをしてみようとも思っています。BGM:ショスタコーヴィッチ 交響曲第9番 N響アワーで聴いていました。9番という名前のわりには軽い感じの曲。 もっとたいへんな時代を生きた作曲家の作品。軽く考えましょうということなのでしょうか。

February 22, 2009

コメント(0)

-

"Depurtures"=おくりびと

おくりびとという映画を有楽町マリオンのとなりのビルの映画館(丸の内ピカデリー)でみました。「おくりびと 凱旋上映(英語字幕版)」という意味に???とおもい、窓口で確認しましたところ、外国に出品されるときと同じように英語の字幕がでるとのこと。一瞬、日本語の字幕がでて、広末涼子はキャサリン・・・のような声で、本木雅弘は、英語でまくしたてるような声が映像に出るのかと・・・大いなる勘違いをしそうになったのですが、単に英語の字幕がでるだけで、普通に日本語で映画観れます。●"Depurtures"が、おくりびと の英語版のタイトル、The gift of last memories と、サブタイトルがありましたので少し安心しました。字幕をみてみると、日本語のボキャブラリーの豊富さと、英語のニュアンスのちがいも楽しめました。 英語のほうが言葉短いしシンプルなのがよくわかりました。雪景色の舞台同様、東北弁になったりするのは、目と耳で楽しまれるということでしょうか。 最近は、クラシック音楽が何らかの形で登場する映画をよく観ていますが、そういう映画だと知ったのは、観に行く気になって時間をしらべたときに予告編をみたときでした。チェロの音楽が全体のモチーフになっていて暖かい世界ををつくっていました。全体の音楽監督は久石譲氏のものですが、ベートーヴェン第9の4楽章、バッハのアベマリア(平均律1番のプレリュード)ブラームスの子守歌素敵な挿入でした。ただただ感動する映画でした。キャスティングが抜群のように思います。キャスティングが決まってから脚本を練ることがプログラムにありましたが、そこまでこだわるところ、その人だからできる映画というのを作りたかったというものを感じました。まんまるい、石文(いしぶみ)というものを、だれかに渡してみたくなりました。●「年齢問わず、高級保証! 実質労働時間わずか。旅のお手伝い。NKエージェント!!」 就職活動していたら、とびこんでいるかもしれません。公式ページhttp://www.okuribito.jp/http://dogatch.jp/cinema/okuribito/special/英語版での紹介http://www.departures-themovie.com/index.htmlhttp://www.youtube.com/watch?v=E_z0_MLvwvw公式ブログhttp://www.okuribito.jp/blog/official/article/57日本アカデミー賞http://www.japan-academy-prize.jp/さっき、テレビでUSAのアカデミー賞へむかう姿がありました。 世界に通用する映画を見れてよかったです。

February 21, 2009

コメント(200)

-

紹興酒はたまに飲むとおいしいですね。

今日は紹興酒を何杯か飲んでほろ酔い気分です。最近は長くお付き合いのある会社の宴会が多く、不思議に2月という時期に重なっています。有楽町の小洞天という中華料理屋さんにいました。東京国際フォーラムのそばです。シウマイもおいしかったです。ひさびさの紹興酒、気にいってしまいました。http://www.shodoten.com/北京に駐在していたときの集まり。10年たってもこういうことがなりたつのは、やっぱり戦友のような感覚があるからなのでしょうか。面白いこともたくさんありましたが、楽ではありませんでした。95年から98年あたりにかけてのこと、ピアノはほとんど弾いていませんし、コンサートへいく回数も格段に少なかったです。娯楽の少ない駐在生活は、接待でカラオケに行くことのほうがはるかに多かったです。そんななかでも、北京音楽庁で聴いたアシュケナージのピアノコンサート、人民大会堂で聴いたアルゲリッチのピアノ、紫禁城の近くの野外オペラでみたトゥーランドット。わずかな楽しみを探して、なんとかしていた時期もなつかしいです。体力的にもサバイバルな感じもしましたが、そういうものがあってのいまなのかもしれないとも感じました。90年代後半も日本は不況と言われていました。1ドル80円くらいになり、日本中がふるえあがっていた時期でもありました。いくつかの銀行も証券会社も生命保険会社もなくなってしまったのもこのころ。1ドル100円をはじめて切った日が、自分が赴任した日だったから、いつかも即答できます。そんななかでも乗り切ってきたのだからと、いろいろ励まされた感じもします。●そんな宴会もおわり、家に帰ると、第32回日本アカデミー賞授賞式を途中からですが、見ていました。真剣勝負で演じた映画の授賞式に並ばれる姿は、いつもすばらしく感動してしまいます。ああいう、いい顔をして仕事をしているようになりたいものだと思います。そんなに映画見ませんが、最近の日本映画、内容の深いものもいくつかあって、今まで以上に足をはこんでみたくなりました。広末涼子さん、最優秀には選ばれなかったですけど、アメリカのほうでも映画がノミネートされているので、また評価されるといいですね。輝いている姿をみてうれしくなりました。BGM:チャイコフスキー 交響曲第5番 シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ グスターボ・ドゥダメル指揮 NHK教育テレビでやっていましたが、聴き入ってしまいました。 若くてはつらつとした指揮も演奏もいいですね。

February 20, 2009

コメント(0)

-

Around 40はいつまで・・・

仕事で表参道のあたりまで来ていました。このあたりの雰囲気は東京のなかでも好きな場所、寒かったけど、並木道を歩くのは心地いいです。●以前、誕生日の日に大阪から横浜まで出張したことがあり、ホテルのチェックインするときでのできごと、住所・氏名・電話番号・年齢・・・とあり、年齢・・・というところで、30秒ほど固まってしまい、ホテルの方に躊躇するところをまざまざと見られてしまったことがありました。その日。10の位が2から3になった日で、自分では認めたくなかったのか、見慣れない数字にとまどったのか、30と、そうはやすやすとかけなかったことがありました。今日は、そんなことはないかとおもったのですが、青山ダイヤモンドホールで、聴いたセミナーの最後に、アンケートにお答えくださいというのがあって、以下のなかからお選びくださいというもの。年齢は: 24-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59・・・まだ誕生日である23時1分が来ていないのでと、満年齢、1歳さばをよみました・・・。Around40、アラウンド40というアバウトなことば、とても好きです。デジタルで5歳きざみで、区切られるのは、IT業界に勤めていようがいやです・・・と、こどもみたいなことをいってもしょうがないのですが。●こんな誕生日の日となりました。0時過ぎからメールをいただいたり、郵便ポストにはバースデーカードが入っていたり、会社のメールにもバースデーメールがとどいていたり、ミクシィで気づいてくださった方がメールをくださったり、書き込みをくださったり、いろいろとうれしいかぎりです。本当にありがとうございます。表参道にあるピアノショップで、ブレハッチの写真展がありました。ファンクラブの方の撮影のようで、ヨーロッパの風景と、ほほえましい写真とか、イラストとか愛情のこもった作品をみていて、ずいぶん楽しい気持ちにさせられました。それからグリーンジャンボという宝くじを表参道の交差点で買いました。すごい賞金があたると2億円なので、そういう夢を見るのもたまにはいいかと。スタインウェイとベーゼンドルファーとベヒシュタインをならべて、これとこれとこれをくださいと、ひっくりかえりそうなことを言ってみたいものです。BGM: ベートーヴェン ピアノソナタ 第2番 イ長調 op.2-2 第4楽章 ピアノ:マレイ・ペライア たしかブレハッチも今回の日本公演で弾いているはず・・・の曲ですが、 2番たいへん好きです。とくにこの4楽章、大好きです。 メンデルスゾーンの無言歌集で、ペライアのCDよく聴きますが、 バッハもモーツァルトもベートーヴェンもショパンもリストも 味わい深い演奏します。 べスト版にこのソナタがあるのですが、ライナーノーツに、 ホロヴィッツの晩年はよく一緒にピアノを弾いていて、なくなる前日まで 一緒にピアノを弾いていたと、書かれていました。 たまにライナーノーツを読み返すと、過去に読み飛ばしていたものを思い出させてくれます。 このソナタの4楽章のように、明るく楽しくふるまえるようにしていきたいです。 自分自身の区切りの日なので、強くそう思うようにいたします。 これからもよろしくお願いいたします。

February 19, 2009

コメント(18)

-

ぽりーに&ポリーニ

このあいだ、会社の人にお貸ししていた、ポリーニのCDが帰ってきました。上は、1973年録音のもの、シューマン:ピアノソナタ1番、幻想曲下は、2001年録音のもの、シューマン:アレグロ、クライスレリアーナ、暁の歌イタリア人のかっこいいお兄さんが巨匠になっていく姿を観たような感じがしました。いろいろ人生を感じます。●ポリーニの来日公演、S席25000円だそうですが、あっというまに売り切れになったらしいです。ザルツブルク音楽祭8月22日のプログラムhttp://www.salzburgerfestspiele.at/konzert/detail/pid/4312/id/0/sid/84/PROGRAMMELUDWIG V. BEETHOVEN • Sonata in D minor, op. 31/2 - The TempestLUDWIG V. BEETHOVEN • Sonata in F minor, op. 57 - AppassionataROBERT SCHUMANN • Fantasie in C, op. 17FRÉDÉRIC CHOPIN • Four Mazurkas, op. 33FRÉDÉRIC CHOPIN • Scherzo No. 2 in B-flat minor, op. 31PERFORMERSMaurizio Pollini, Pianoさっきネットで見たら、SOLD OUTでした。 1番いいランクの席は100ユーロ。今度はどんな演奏をされるのか、行くことはないのですが、楽しみです。ライプツィヒでおこなわれる、メンデルスゾーン音楽祭では、ポリーニは、ゲヴァントハウス管弦楽団とベートーヴェンのピアノコンチェルト4番のプログラムで演奏されるみたいです。 こちらは8月29日で41ユーロ。日本公演は、ちょっと高いのかなあと思いながらも、需要と供給の関係と、ほかのピアニストのバランスとかもあるのかなあと、ちょっといろいろ感じましたが。音楽ビジネスが成り立ち、みんながブラボーな気分になればそれもまたよしなのかとも感じています。私は、ポリーニの演奏のなかで、どの作曲家のものが・・・といわれると、やはりシューマンと答えるかもしれません。家で聴くポリーニのCDのなかで、シューマンとシューベルトが自然に多いので。数年前、来日したときのポリーニプロジェクト:ピアノ伴奏だけの日に行ったことあります。アンコールで、シューマンの流浪の民、ポリーニのピアノ伴奏。贅沢な時間でした。とても楽しそうにピアノ弾かれていました。聴衆の心をつかみました。あのときの感動はずっと覚えています。BGM:シューマン 暁の歌 op.133 ピアノ:マウリツィオ・ポリーニシューマンのピアノ作品は、若いときのものしかすぐれていなくて、あとはたいしたことがないといわれて、悲しくなったことあります。激しく反論したこともあります。たぶんこのCDを聴いて、夜中に何度も何度もこの曲を聴いたからだと思います。久しぶりに聴いてみたくなりました。あしたに希望を持ちたくなるとき、なんだか聴いてみたくなるのです。

February 18, 2009

コメント(8)

-

ピアノアートサロンとタンブルタン

会社からそれほど離れていないところに、月島という昔ながらの下町があります。関東大震災後にたくさん建てられた住居が残っていて、ひとつまえのNHKの朝ドラでも舞台になった場所であります。それから聖路加病院があったために戦災からも免れたとうかがったことがあります。最近では高層マンションも結構できたりするのですが、もんじゃ焼の商店街は健在です。その近くに2台ピアノがあるスタジオとして、ピアノ仲間ではわりと知られている場所があります。ピアノアートサロンというところです。http://www.piano-art-salon.co.jp/2台ピアノを弾くわけではなかったのですが、音楽仲間と飲み食いできる場所で、ピアノもあって楽器も弾けて、デリバリーのピザやオードブルで、ちょっとしたパーティができるので重宝されている場所のひとつなのかもしれません。今日は、会社の音楽仲間とのパーティというか反省会がありました。去年の11月の終りにアフターセブンコンサートというものを企画して毎年、会社の音楽仲間とおさらい会のような学芸会のような催しがあるのですが、その集まりです。http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200811280000/何の仕事をしているのか詳しくしらないのですが、何の楽器を弾いてどんな演奏をするのかということはよく存じている人ばかりです。年代もよく似た人もいれば、先輩もいればという感じで、楽しい時間を過ごしました。演奏するジャンルも楽器もバラバラなので、比較のしようもなく、それぞれの個性を発揮する感じであったりします。今日は、オーボエ、フルート、ヴィオラ、ポピュラーピアノ、ジャズピアノ、クラシックピアノの演奏が聴けました。メンバーで近々結婚される方がいたので、なにか弾くことになったとき、ほろ酔い状態ですが、メンデルスゾーンの春の歌を弾くことにしました。月島には、「タンブルタン」という、とてもおいしいケーキ屋さんがあります。ここのケーキを途中でいただき、みんなで祝福したりもしました。そういう場にいれてよかったです。このケーキ屋さんは、三浦友和・山口百恵さんのウェディングケーキをつくられたお店でも有名で、その後も友和氏が百恵さんのためのバースデーケーキを作られているパティシエさんがいるとのことです。2時間ほど前に教わりました。テレビでも紹介されているみたいです。http://www.tv-tokyo.co.jp/adomachi/050528/20.htmlhttp://www.ntv.co.jp/burari/011208/info07.htmlすこしはあやかりたくなりました・・・。BGM:メンデルスゾーン 劇音楽:真夏の夢の夜 指揮:アンドレ・プレヴィン ウィーンフィルハーモニー管弦楽団 真夏に聴く音楽かもしれませんが、真冬に聴くのもいいのかもしれません。 この劇音楽のなかの9曲目が、結婚行進曲です。 この曲がメンデルスゾーンのなかでいちばん有名だと思います。

February 17, 2009

コメント(0)

-

寒すぎます!!!

20度を越して春が来て、お花が咲いていると喜んでいたのは2日前、きょうは、会社を出たら、北風なのか西風なのか、寒すぎます。東京地方の最低気温1度。油断をして風邪をひくのはこういうとき、気をつけないといけません。それから、手がかじかんでまったくピアノが弾けませんと、言い訳したくなりました。今日は月曜日の割には1時間半もピアノに触れたので上出来かもしれません。(含むレッスン時間・・・)●明日は会社の仲間の飲み会ですけど、ピアノサロンでやるので、15分くらいは触れる感じがします。ボーリング場の下にピアノサロンがあって、いつも行くのですが、まったく不思議な場所です。知る人ぞ知るもんじゃ焼の町のそばにあります。クラシックピアノの人ばかりではないので、ちょっと弾いてといわれたときにどうしようかと考えてしまいます。ピアノソナタを弾いたとき、展開部に移行する直前で拍手されてしまったこともありますので・・・。でも正直にピアノの発表会があるので練習させてくださいといって、どさくさまぎれに弾かせてもらうのもいいかもしれません。でも寒すぎる!!という雰囲気をつくりたくないので暖かい感じのする曲も弾きたいです。ピアノだけでなく、オーボエ吹ける人も、フルート吹ける人も、ヴァイオリン弾ける人も、たぶん楽器持ってくると思うので、ちょっと楽しみです。こういう集まりも、初めて行き出したころは、隅っこのほうでおとなしくしていたのですが、だんだん、陰で仕切りだしたりするようになったので、やはり、年もとってきたのかもしれません。BGM: シューマン クライスレリアーナ op.16 ピアノ:内田光子 そういえば、会社の食堂で、花の曲op.19が、ランチを食べているときに なっていました。 こんな曲をくちづさめる人は、あんまりいないだろうなあと おもいながらも、なかなかすてたものではないとおもってしまいました。

February 17, 2009

コメント(0)

-

☆★ブログ4周年・・・ありがとうございます!

2月15日の夜から2月16日になるにかけて、N響アワーで、チャイコフスキーNo.6「悲愴」のすばらしい演奏を聴き、名探偵アマデウスで、ドビュッシーの 牧神の午後への前奏曲を聴き、藤井一興さんのピアノの音での解説を聴き、、週刊ブックレビューで、中条省平著「街場の教育論」、瀬戸内寂聴著「奇縁まんだら」の興味深い話を聴き、ひとりで笑ってしまったり・・・こんな静かな日曜日の夜を過ごしています。今日で、ブログを書き始めて4周年を迎えました。多くの方にあそびに来ていただき、本当にありがとうございます。●毎年いつも同じようなことをしているみたいですが、最近の状況です。ブログデータブログ名:pingpongpang総アクセス数:212986 アクセス(平均 146 アクセス/日)開設日数:1462日(開設日:2005/02/16)日記記入率:91.5%ケータイ管理: アクセス記録2/15 225 2/14 271 2/13 214 2/12 236 2/11 194 2/10 254 ときどきですが、自分のやっていることを客観的にみたくなります。どこかのかつての総理が、自分を客観的にみることができるのです・・・・・とちょっと怒った感じでいわれていましたが、そういう要素はあってもいいのかと思ったりもしています。少し醒めているのか、斜に見ているのか、そういうところはあるのかもしれませんが。マイミクシィは115人、(昨年にくらべ+20)出入りが多かったのが特徴で、以前からみると利用の仕方がまったく変わりました。メールがわりに使っていることも、しばしばです。ピアノのレッスンのことを教わることについては、ただただ感謝するばかりです。海外に留学したり音楽活動されている方、生活されいる方(いまはアメリカ・イギリス・スイス・ノルウェー・ドイツ・・・)とお話するのも貴重だったりします。●ここでブログを書いていたからこそというおはなしは、たくさんあります。ピアノを弾く場所も増えているでしょうし、昨日のように遠出するようになったのもお誘いがあってのことがきっかけです。 いろいろな方からの誘われて参加していることが多く、ただただお礼申し上げたいと思っています。これからも、毎日感じたことを書き綴っていきたいと思います。●この前の金曜日、新橋の駅前で立ち読みしていた本で、偶然あけたページにこんなことが書いてありました。<人生に必要な七つの見識>-人情の識(感情と知性の調和)-物理の識(物事の現象を知る知恵)-事体の識(物事の本質を見抜く目)-事勢の識(変化を読み取る思考)-潤大の識(全体を見通し決断する力)-精細の識(部分を精査する能力)-事変の識(変化の方向性をとらえる先見力) 武田鏡村(歴史家)著 安岡正篤の行動学 より 中国の古典からの引用のようですが、読みなさいというご縁なのかとおもって、購入しました。 「奇縁まんだら」・・・・は、ブログを書いているといろいろあるのかもしれません。 10年くらいたったら、いろんな人や出来事をあてて、回想しているのでしょうか、 瞑想しているのでしょうか、それくらい先までつづけてみたくなりました。 今後ともよろしくお願いいたします。BGM: ワーグナー 「タンホイザー序曲」 トスカニーニ指揮 BS2のトスカニーニの特集番組にて。 どういうわけか、メンデルスゾーンと対立関係にあった作品がさっきテレビで 聴こえました。 自分はどちらもすばらしい作曲家だと思っていますが、 バイロイトもライプツィヒでの音楽都市はどちらもすばらしいと思いたいです。 <過去のアーカイブ>昨年http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200802160000/2年前http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200702160000/3年前http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200602160000/

February 16, 2009

コメント(10)

-

ふぁんたじあ 81th

2月なのに、春の装いの格好をして、小山まで向かいました。1時間半ほど、電車に乗っていると、それなりに読書ができるので、それも楽しみです。ときどきそういうことになって、2年と少したちました。ふぁんたじあの2月の例会というのは、たいていうかがっているように思います。というのも、3月末にピアノの発表会があるので、いまどのへんくらい弾けているのかと、確認していることも多いからかもしれません。聴く側がからみればいい迷惑かもしれませんが・・・。弾いた曲:メンデルスゾーン無言歌集より、「春の歌」「ベニスのゴンドラの歌」「眠れぬままに」「瞑想」聴いた曲:グリーグソナタop.7 1楽章/ショパン バラード1番/ショパン バラード3番、ノクターン20番遺作/リスト 愛の夢3番/シベリウス 樅の木/ショパン バラード1番、エチュードop.10-10、op.25-8/バッハ 半音階的幻想曲/バッハ=ブゾーニ シャコンヌ/久石譲 DawnFlight/バッハ ゴールドベルグ変奏曲よりアリア中途半端な状態で弾いている曲は、楽譜をたてようが暗譜をしようが、いったんおかしくなると、やはりなかなか取り戻せないです。4曲弾いていると、弾きこみの量に比例して、演奏しているなかの安定感も比例していて、よくもわるくも絶対的な練習時間は裏切らないものなのだと、気にいらない演奏も含めて、いろいろ感じることとなりました。おととしは、ここでショパンのプレリュードの8番がものすごく変になものになり、中間部で崩壊してしまい、去年は、ベートーヴェンの27番の2楽章は、こわごわ弾いて、超スローテンポになり、4声の部分がまったく歌えないものになりました。比較の対象があるのは、ありがたく、いつもと同じように同じこととをしてきているので、残りの1か月半何を修正するのかを考えることになりました。他の人の演奏があまりに完成度が高いので、ただただ感動するばかりでした。それにくらべて4曲小品を並べることの難しさも感じてしまいました。聴いていただく方が熱心に聴いてくださるのはとてもありがたかったです。人に聴いてもらえるように、弾くという機会には感謝したいです。今年はいろいろあるせいか、平日にそれほど練習できていない感じがするので、また明日の月曜日は夜に練習するようにしたいです。3月末の発表会では、op.19-5の「眠れぬままに」を最初に弾くことになるので、自信を持って弾けるようにしたいです。この曲はこの先もずっと弾き続けたいですし、メンデルスゾーンの傑作のひとつだと思うので、自分のものにしたいです・・・。ピアノがおわったあとは、いっぱいたべて、いっぱいおしゃべりして、読書タイムはなくなりました。時間の立ち方があっというまで、楽しいひとときでした。

February 15, 2009

コメント(2)

-

バレンタインの日はお散歩と逆チョコ

お昼前、新聞の整理をしていましたら、日経23PLUS+2月号に、バレンタインの由来が書いてありました。「もともとバレンタインデーは、ローマ帝国時代に士気が下がるのを危惧した皇帝により軍人が結婚を禁止された中、秘かに多くの兵士たちを結婚させ、投獄・処刑されながらも、最後まで意志を貫いたバレンタイン司教に由来するといわれている。」「女性が男性にチョコレートを贈るバレンタインデーは日本独特のもので、欧米ではお互いにプレゼントやカードを贈るのが一般的」デパートの特設会場へ行き、「好きなものを選びなさい」と王子さまのような年もありましたが、いまは昔のはなしのこと。絵画鑑賞とお散歩と決めました。http://www.mitsukoshi.co.jp/store/1010/hirayamaikuo/日本橋三越で、「平山郁夫と大いなるシルクロード」というものを観ました。東京芸術大学の学長を長くされていた平山画伯でもありますが、東西文化の交流であるシルクロードを何度も旅をし、ライフワークとして絵画を描かれているようでした。広大な風景画をみるたびに心が広くなりそうで感動しました。●日本橋から地下鉄に乗れば、銀座へは10分もかからないのですが、あまりに春の陽気で天気もよく歩きたくなったので、ふらふらとぶらぶらと歩きました。ハートマークだらけの街の界隈かと思えば、そうでもなく、チョコレート屋さんが、最後の追い込みのように、店頭に並んでいる以外はという感じでした。大きなハートマークを期待した場所には、早春のお花畑があり、これには感動しました。左はデージー(ひなぎく)、右はスウィートピーこれは日本橋の高島屋。銀座4丁目のミキモト前17:00までに銀座へ行きたかったのは、年末の有馬記念の配当金を受け取りにいかないともらい損ねてしまうので、ちょっとした理由だったのですが。その後、CDショップへ行きましたら、メンデルスゾーン祝生誕200年の列ができていたり、ヴァイオリニストのアンネ・ゾフィー・ムターが28年ぶりにメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を録音したと、大きなコーナーになっていました。28年前はカラヤンが指揮、今回はメンデルスゾーンゆかりの指揮者クルト・マズア、ゲヴァントハウス管弦楽団です。最後に日比谷シャンテにあるいきつけのマッサージ屋さんへ行きました。3年くらい面倒をみてもらっていただいているので、前と比べてこうだとか、いつもよりひどいとか気がついたことを言ってくださるのはありがたいです。帰りがけにチョコレートをいただきました。銀座1丁目のチョコレート屋さんで私も買っていたので、世間で言われている「逆チョコ」ということができました。少しは欧米に近づいたのかと、自分なりに感じました。BGM:メンデルスゾーン 春の歌 op.62-6今日のような日にはうってつけのような曲、金曜日弾いたとき、ゴンドラを引きずっている・・・とコメントされ切り替えの悪さにあきれかえりましたが。明るく上にあるお花をおもいだして弾いてみたいものです。装飾音のお飾りが多く、レガートのところの指使いは激しく、ペダリングはことのほか神経をつかい、そのわりになかなか弾き映えがするレベルにもいかず、無言歌のなかでは、やっかいな部類に入るのかもしれません。明日は快気祝いの方のために弾こうとおもっているので、また明日の朝に練習します。

February 14, 2009

コメント(2)

-

美しい体操

オリンピックで金メダルをとられた、富田選手の体操のドキュメンタリー。美しい体操というテーマで、アテネオリンピックで金メダルをとってから北京オリンピックにいたるまで。途中でルール変更があっても、自分自身の信念を貫いた、美しい体操というものを貫いた姿には、あらためて感動しました。アテネ五輪で、「成功への架け橋だ・・・」と実況中継の名アナウンスの演技のときも、それはすばらしかたですが、吊り輪で落下し、順位とかメダルとか関係なくなっても、演技しつづけた北京五輪の完成度の高い演技と集中力、すさまじいものを感じました。美しかろうがそうでなかろうが、難易度が高ければ点数はあがり、減点の基準はあいまい。フィギュアスケート同様、採点競技の難しさをドキュメンタリーで、演技の比較を見て、実感するにいたりました。競技以前に、本当の体操ってなんだろう、そういう哲学のようなものがあり、最後まで伝えていった姿は、オリンピックがおわったあとの試合で、外国人もそれを認めるようになったとか。体操ニッポンがこれからも世界で活躍するといいですね。●はなしかわって・・・美しいピアノの演奏って、どういうものなのでしょう。また永遠のテーマになりそうなことを考えこんでしまいました。体操と比べたところで、というのもありますが、共通点もあるように感じました。難易度が高いとか高くないとかいう前に、美しい音がだせるようになっているのだろうか、聴いてくださる方は楽しんでいただけるのだろうか、レガートとかスタカートとか、それほど速くないものでも、きちんと弾けるのだろうか、カンタービレとかいてあるところはカンタービレで弾けているのだろうか、そんなことを感じてしまいました。BGM:メンデルスゾーン ヴェニスのゴンドラの唄 op.30-6 ピアノ:マレイ・ペライアなんとなく聴いてみたくなりました。高校生のころ、家にあるレコードを聴いて、そういえば無言歌の楽譜はあったと、自己流で練習したのが最初。あれから25年以上はたっています。あのころよりは・・・とは思いますが、奥が深い曲です。ヴェニスも旅行したことあるところのひとつです。ゴンドラに乗って船頭さんに漕いでもらったことあるし、サンマルコ広場がいかに美しいかことも、車のないレンガづくりの細い路地も、急に雨が降ってきた情景も、夕陽が沈む情景も、 見ているからイメージできるはずですが、だから前よりはとおもいますが、そこそこは弾けても、それ以上となると、もっと細かくみていかないとと思っています。美しいピアノの音で弾けるように、情景が伝わるように。舞台での演奏するにあたってのテクニックは、いろいろありそうな感じがします。近々2回ほど弾く機会があるので、あした納得するまで練習で弾いてみたくなりました。

February 13, 2009

コメント(0)

-

ブラームスの14歳年上がクララ・シューマン

クララ・シューマンは、1819年生まれ、ヨハネス・ブラームスは1833年生まれ、7年くらいの年の差かと思っていたら、意外と14年の年の差がありました。クララ・シューマンは1896年没、ブラームスは1897年没、ほとんど後を追うようにという感じもします。ロベルト・シューマンは、「俺は知っている」とうわごとのような遺言を残したといわれていて、現在でもクララ・シューマンとブラームスとの不倫説はやはり絶えません。・・・・・・ブラームスはクララの危篤の報を受けて、汽車に乗ったのですが、気が動転していたのか、逆方向の電車に乗ってしまい、行き先を間違えたおかげで遠回りの旅をしてしまい、葬儀にも立ち会えなかったとか。なんだかこの人らしいなあと思ってしまったりのエピソードのようです。上の写真というかブロマイドは、クララ・シューマン。 ピアノのそばに置いているのです。これは、2000年の9月にライプツィヒへ旅行したときに、現地で買った数少ないもののひとつ。聖トーマス協会からすぐ近くのビルのショッピングセンターにて。メンデルスゾーンハウスやゲバントハウスもそれほど離れていない場所だったかと記憶しています。まだそのころはユーロではなく、ドイツマルクを使っていましたが、100マルク紙幣はクララ・シューマンでした。日本では聖徳太子や福澤諭吉にあたる人なのかとおもってお札をみましたが、ブロマイドを見て、そういうことは考えたくなくなりました。BGM:ブラームス 4つの小品より「間奏曲」 op.119-1 ピアノ:ラドゥ・ルプー「あなたがきっと喜んでくださると思い、あなたのためにピアノの小品を書こうとしていました。不協和音で渦巻いている曲です!......この小品はとても憂鬱で、「きわめてゆっくり演奏すること」というのは、決して控えめな表現ではありません。すべての小節、すべての音符がリタルダンドのように聞こえ、すべての音から憂鬱が吸い込まれるかのように、そして不協和音から官能的な悦びがおこるかのように聞こえなければなりません。」Imogen Fellinger, preface for Brahms Klavierstücke op.119 (Wien: Wiener Urtext Ed., 1974), p.III. より引用1893年クララ・シューマンあての手紙のなかで、ブラームスが語ったことのようです。官能的・・・ということばに、ぐらっときてしまいました。この曲はいつか弾きたい。大切な人のために作ったということをわかったうえで、いつかそういう人のために弾きたい感じがします。●まじめにピアノさえ弾いていればいいというところでは、こういう曲、雰囲気でないですし、あまり弾きたくないですね。そういう会とかが仮にあったとしても参加しようという気にもなれませんが・・・。ドビュッシーの「喜びの島」もそういう単語を思い浮かべてしまいますが、どうどうと表現できるようになりたいものです。この曲を選んで弾こうとされるかたは、不思議と気があう人が多いような気がします。(あたまのなかに5人ほどぱぱっと浮かんでしまいましたが・・・)●http://plaza.rakuten.co.jp/pingpongpang/diary/200811160000/そういえば、クララとブラームスのことの朗読会とピアノのコンサートへ行ったときのことも思い出しました。

February 12, 2009

コメント(6)

-

ブラームスの小径

http://www.rurubu.com/sight/sightdetail.asp?BookID=A1402390http://www.geocities.jp/atokumo/Chapter-3/harajyuku/indexharajyuku.htmブラームスの小径。JR山手線、原宿駅、竹下口から、少し歩いたところ。竹下通りは、昭和60年代でも、平成20年代でも同じような感じ、タケノコのように人がいっぱい。それから1本道をずらすと閑静なところになるので、まったく不思議なところです。ヨーロッパ風の、都会の裏側の、静かな路地裏。偶然訪れることになったのですが、ティータイムにチョコバナナケーキをいただきに行ってみたいものです。原宿・表参道のあたりに住みたいと憧れる人はよく聴きますが、おいしいお店も多いですし、なんとなくわかるような気がします。その界隈で、すこしピアノの練習をしました。自分自身の持ち時間は30分くらい。少し前にやった曲も含めて弾いてみることにしました。(弾いた曲)メンデルスゾーン 「春の歌」「眠れぬままに」「瞑想」「ヴェニスの舟歌」ベートーヴェン ピアノソナタ27番第2楽章きょうもベーゼンドルファーのグランドピアノをさわれてよかったです。そのあと、昔PTNAステップに出るきっかけになったお店へ、5年ぶりに伺いました。半地下から見上げる、都会の雑踏、少しおそくなった夕暮れどき、ちょっと気分がよくなりました。もし、過去の音楽家の関係者が、この地に訪れたら、TOKYOの街に感動するのでしょうか。コンスタンツェさんやジョルジュサンドさんやファニー・メンデルスゾーンさんやクララシューマンさんやダグー夫人とかがお店にいたらどんな風におもったのだろうかと、想像してしまいました。きっと、アメリカ産やフランス産や海の向こうにあるワインをみて、メルシー・ボークーとかダンケシェーンとかグラッチェとか言ってもらえるのだろうかと想像しながら、たのしいお話がはずむのでしょうか。黒一点になったとき、シューベルトだったら、恥ずかしがり屋なのでなにもしゃべらなくなるのか、シューマンだったら、まわりを取り仕切り音楽論をとつとつとしゃべるのか、ショパンだったら、静かに1曲でも弾くのか、ブラームスだったら、過去の思い出に耽って、作曲でもするのかと、酔っ払いながらきっといろいろな展開になるのでしょうね。水曜日が祝日でよかったです。今日も昼下がりからワイン三昧でした。

February 11, 2009

コメント(4)

-

2月生まれの尊敬する偉人をならべて拝んでみる。

昨日の2月9日、毎年誕生日の日にメールを贈っているひとがいるのですが、いろいろ過ごしているうちに、気づいたのが23:57ごろ。それも地下鉄の大手町の駅を過ぎたあたり。何とか間に合うように贈ろうと思ったのですが、ようやく送信できたのが24:02頃。ちょっとくやしい気分でもありましたが、こんなこともあってか、ずっと覚えていそうなできごとになるのかもしれません。ひょんなことから、2月9日生まれの文化人で誰がいるのだろう・・・とネットで調べてみると、やっぱり自分好みの好きな作家だと、夏目漱石。●2月生まれは、自分もそうなので、気になったりします。2月9日がなぜ気になるかというと、自分の誕生日は2月19日で、10日しか違わないからというのもあったりします。星占い大好きです。2月19日23:01という超中途半端な生年月日と日時なのですが、私の生まれた年はうるう年でもあり、ぎりぎりのみずがめ座なのだそうです。そういうことを知らなかったときは、うお座かもしれないし、みずがめ座かもしれないしということでスポーツ新聞の占いコーナーで、2つとも読んで都合のいい方を、その日の自分の運勢、ラッキーナンバーもラッキーカラーも人の2倍あると、絵に描いたような楽観主義者であったこともありました。いろんな本を見ましたが、サラリーマンとして向いている星座は、山羊座と牡羊座だとかいているのをみて、堅実な星座と、押しの強い星座なのかと、変に納得してしまったことがあります。逆に最も向いていそうにないのが、みずがめ座とうお座のようでして、アウトサイダーまっしぐらの自分自身をみて、笑ってしまうこともしばしばです。2月の尊敬すべき有名どころの歴史上の人物と有名どころの人を並べることにしました。以下に書きますが、10か所以上から検索しかき集めて自分なりにこれと思う人です。(セレクトの仕方と価値観がぴったしのサイトはありませんでしたので・・・)2月3日メンデルスゾーン2月6日ベーブルース2月7日阿久悠2月8日ジェームス・ディーン2月9日夏目漱石2月10日新井白石2月11日エジソン2月12日リンカーン、ダーウィン2月13日渋沢栄一2月15日ガリレオ・ガリレイ2月16日大隈重信 高倉健2月17日森鴎外 島崎藤村 シーボルト2月18日オノ・ヨーコ2月19日コペルニクス2月20日志賀直哉・石川啄木・長嶋茂雄・アントニオ猪木2月22日ジョージ・ワシントン2月23日ヘンデル2月25日ルノワール2月26日ビクトル・ユーゴー2月28日高村光雲2月29日ロッシーニ政治家もそれなりにいそうですが、かっこいい映画俳優もいたりします。別にサラリーマンに向いていなくてもいいかと、メンツをみて、なんとかとなんとかは紙一重なのかと、おもしろそうでいいではないかと、思ってしまいました。2月19日はコペルニクスですか・・・かわった☆のもとの人だとおもわれても・・・と、あきらめてしまいました。BGM: シューベルト 交響曲第7番 「未完成」 カール・ベーム指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団いろいろ、いろいろと持っていますが、この指揮者の演奏、急に聴きたくなることあります。昨日の未完成がよほど印象に残っているのでなければ、こういう風にはならないでしょう。 ところで、シューベルトは1月31日生まれです。 時差の関係で日本だったら、2月生まれしれないのに・・・と、 また勝手なことを考えてしまいました。でも、みずがめ座なのでいいです。

February 10, 2009

コメント(200)

-

ベルリン放送交響楽団 日本公演 /サントリーH

都合で行けなくなったかたから、チケットを譲っていただき、サントリーホールへ。自分が普段あまり座らないポジションだったのですが、とてもいい場所だということに気づきました。ホルンの後ろ側、指揮者はっきり、木管楽器アンサンブルばっちりの席でした。ベルリン放送交響楽団 指揮:マレク・ヤノフスキ<プログラム>シューベルト 交響曲第7番 ロ短調 D.759 「未完成」ベートーヴェン ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58 (ピアノ:ラファウ・ブレハッチ) (ピアノ アンコール ショパン プレリュード Op.28-4)ベートーヴェン 交響曲第5番 ハ短調 Op.67 「運命」小学校3年生のときに、両親にプレゼントされたLPレコードが「運命/未完成」のもの。昔は定番と言われた組み合わせ。レコードならではの表と裏なのですが、こんな感じで聴ける機会は最近ほとんどなく、それがまたとても新鮮にも感じました。何度も聴きつくした曲であっても、ここまでオーケストラに近い席で聴くのはとてもうれしいことでした。未完成交響曲、楽器の使い方がなんて絶妙なのだろうと、クラリネット、オーボエ、フルートとはっきりどの音を吹いているのかがわかる位置にいると、本当に楽しくなりました。間近でホルンが大きな音をたててちょっとびっくりしたときもありましたが、単独で鳴っているとき、裏の拍をとっているとき、ベースの音と鳴らしているとき、いろんなことがわかって楽しかったです。1楽章の最後のほうで、だんだんもりあがっていって高音でトッティで演奏されていくところ、ライブはいいですね。シューベルトを聴いていると実感しました。2楽章はいつまでも終わってほしくないと、同じようなメロディが繰り返されますが、オーボエとフルートをアンサンブルのすばらしい演奏されているところをずっと見ていました。ベートーヴェン、ピアコン4番、ほとんどショパンしか聴いたことがないブレハッチのベートーヴェン。透明感があって誠実な演奏をしたという印象です。3楽章のオーケストラとピアノの掛け合いのようなところは、見事だったと思います。オーケストラのテンポがちょっと早いような気もしましたが、ここのオケの特徴なのでしょうか、でもとても楽しめました。アンコールは、静かなショパンのプレリュード。ブレハッチが弾きたい曲は冷たい雨だれのような曲でしたが、明るい4番のピアコンと対比できてかえってよかったと思います。べートーヴェンの運命、またホルンが目立つ曲でしたので、近くにいる楽器を中心に聴きました。シューベルトの交響曲に比べ、ファゴットの本数が増え、低音に厚みをまして重心の低いところから推進力のある演奏というものを感じました。とても惹きつけられるものありました。これまでにもいろいろ聴きましたが、本当にブラボーです。聴いていてとても勇気づけられるもので、ベートーヴェンのハ短調の世界へはいりこみ、最後はハ長調で感極まった感じです。http://www.suntory.co.jp/suntoryhall/perform/encore.shtmlアンコールはいっぱい聴きたかったのですが、月曜日の夜はピアノのおけいこがあるので、21:10に4楽章がおわったあと、会場をあとにしました。(先週の紀尾井ホールのときと同じ)30分後にどうやってピアノを弾けばいいのかというのはありますが、贅沢な時間を作れてよかったと思っています。アンコールを聴かれたかたで、感想とかありましたら、お聞かせください!!

February 9, 2009

コメント(6)

-

藝大定期[室内楽]第35回の第2夜/奏楽堂

のんびりとした午後を過ごそうと思い、上野まで出かけました。今日は、東京藝術大学での室内楽でのコンサートを聴きに行きました。ちらしを見るだけでは、単に音大生のコンサートかと一見おもってしまうのですが、中でプログラムをいただくと、学生が自主的にアンサンブル研究に仲間たちと取り組みながら、80組のオーディションをおこない、その結果11組が定期演奏会に出ることになったとありました。学内でも切磋琢磨されていることが、伝わってきました。2日間のプログラムhttp://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/20090207.htmlプログラムには、室内楽指導教員も、紹介されていました。http://www.geidai.ac.jp/music/instrument.html演奏会でコンサート聴いたことある名前として、青柳晋、東誠三、有森博、伊藤恵、漆原朝子・・・とありました。(敬称略)<聴いた演奏>弦楽集重奏曲 イ短調 D804 「ロザムンテ」 (シューベルト)金管五重奏曲 第1番 変ロ長調 作品5 (エヴァルド)弦楽四重奏曲 イ短調 作品132 (ベートーヴェン)木管五重奏曲 第1番 (フランセ)ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 作品25 (ブラームス)シューベルトの曲はヴィオラが紅一点、エヴァルドの曲は、トランペットが紅一点、ブラームスの曲は、チェロが紅一点、ベートーヴェンの曲は、すべて女性。なんだか極端だったので、そういうことも気になりました。プログラムノートに学生らしい純粋な曲紹介があり、とてもわかりやすくて勉強になりました。ベートーヴェンの後期作品を学生のレベルでどういう覚悟で臨むのかということ、意見が一致しないため厳しい言い合いになったとか、発表されるまでの過程も知ることとなり、なかなかのものでした。ブラームスのピアノ四重奏は、この1か月でいろんな作品をあちこちで聴いていることんあり、ますます聴いていて面白くなりました。濃厚なアンサンブルのなかでのピアノの音の響き、メインになったり、伴奏に徹している箇所があったり、魅力のある曲ならではのパートを聴いて堪能しました。交響曲や弦楽四重奏などベートーヴェンの足跡がついているものは作品作りに躊躇して、なかなか作曲しようとしなかったが、この分野はその反動もあってか早くから曲を残した・・・と出演者の考察はなるほどと思いました。●藝大のホームページを見ていたら、入学案内から定員が書いてありました。作曲科 15 /声楽科 54/器楽科 98/指揮科 2/邦楽科 25/楽理科 23/音楽環境創造科 20 / 計 237 そのなかにおられる方なのだとおもって、敬意を評して聴いていました。奏楽堂の付近では、春告鳥も鳴いていましたが、コンサートが終わると、まだまだ寒い北風が舞っていました。気軽に楽しめるコンサートが最近見つけられるようになって、室内楽を楽しめるようになってきて、気持が穏やかになれてきました。そういう風になってきてよかったとおもっています。BGM: ブラームス 大学祝典序曲 op.80 クラウディオ・アバド指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

February 8, 2009

コメント(0)

-

仮面舞踏会をたくさん聴く。

今日は人と会う予定があって、昼間っからお酒飲んだりしていました。夕方、家に帰ると爆睡していました。夜はスポーツ中継三昧でした。昔の映像をたくさんやっていて、かつて生中継でみたものも改めてみました。プロレスvsボクシング。ダブルヘッダーのパリーグ川崎球場。スポーツニュースでちょっと見たものよりも、そのとき一進一退を争う場面を手に汗握って見ていたものは、10年前でも20年前でもはっきりよみがえってくるものだと実感しました。●その少しあと、フィギュアスケートを観ました。スポーツ観るのは大好きなのですが、なかでもフィギュアスケートの女子フリーは、数あるなかでも熱心に見ているほうです。オリンピックのとき、時差で朝の4時ごろ、日本人が出るときも、2-3度目覚まし時計をセットしていたこともあります。浅田真央さん、今日はがんばったと思います。調子がよくないとか、いろいろ言われていますが、いま持っているものは出していたのではと感じました。1回目のジャンプが飛べなかったのはありましたが、スケートそのものがきれいで、見とれてしまいました。トリプルアクセルが飛べてよかったです。バンクーバーでの試合でしたが、来年の今頃をピークにするように調整されたらと思います。今年の曲、ハチャトゥリアンの仮面舞踏会のワルツ。見事な演出だと思っています。この曲を決めたスタッフの感性のよさにも感激しています。曲のスケールの大きさと、実際にスケートをする選手との調和がとれているように思えます。 浅田さんでなければ、曲の華やかさに負けてしまうのではないかと思ってしまうくらいです。 音楽の選曲、とても大切な要素のひとつのように感じています。 奥の深いスポーツのひとつだと何年もみていて感じることです。私は、ハチャトゥリアンの曲は、これを聴くまで、「剣の舞」くらいしか実は知りませんでした。メモですが、ちょっと調べてみました。1903-1978年の生涯、旧ソビエト連邦の作曲家、プロコフィエフ、ショスタコーヴィッチ、ハチャトゥリアンの3人は、ソヴィエト3巨匠と呼ばれているのだそうです。今日は、何度も、この曲を聴きました。オーケストラだけでなくいろんな編曲もあることを知りました。BGM: ハチャトゥリアン 仮面舞踏会より「ワルツ」 (オーケストラ) http://www.youtube.com/watch?v=wb9a2ZMxYDA&feature=related (2台ピアノ) http://www.youtube.com/watch?v=pkx7o4rNMeo&feature=channel_page (マンドリン・アンサンブル) http://www.youtube.com/watch?v=IZwnYMflGMQ&feature=channel_page たくさん、余韻にひたっています。 フィギュアスケートにくわしい方にくわしい解説を聴くこと楽しみです。

February 7, 2009

コメント(4)

-

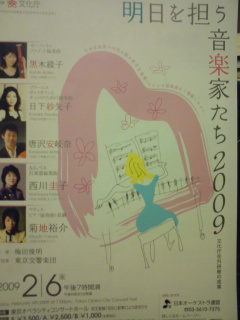

明日を担う音楽家たち2009/オペラシティ

会社には1000円までで行けるコンサートを探す名人のような方がおられまして、3日前に教えていただきました。B席1000円 オペラシティ3F席左側。偶然空いていた日でしたし、ただただラッキーだと思いました。「明日を担う音楽家たち 2009 文化庁在外研修の成果」文化庁の主催でのコンサート (東京オペラシティコンサートホール)めずらしいプログラムが並びました。モーツァルト ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191 (ファゴット:黒木綾子) ブラームス ヴァイオリンとチェロのための協奏曲 イ短調 Op.102 (ヴァイオリン:日下沙矢子、チェロ:唐沢安岐奈)**A.G.ベル 打楽器変奏曲 (打楽器:西川圭子)ラヴェル ピアノ協奏曲 (ピアノ:菊地裕介)指揮:梅田俊明管弦楽:東京交響楽団文化庁では昭和42年から若手の芸術家を海外に派遣する「芸術家在外研修制度」を発足させ実施させてきました。現在では「新進芸術家海外研修制度」と言われています。これまで延べ2700人以上なのだそうです。モーツァルトとブラームス、この組み合わせは多いものの、この曲どおしの組み合わせは、プログラムみただけでうっとりしてしまいました。ファゴットの黒木さんはミュンヘン音大大学院へ。帰国後はもともといた東フィルでの活動。ヴァイオリンの日下さんはフライブルグ音大へ。現在ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団のコンサートマスター。チェロの唐沢さんは、ハンガリー国立リスト音楽院留学後、ミュンヘンへ。現在読売交響楽団チェロ奏者打楽器の西川さんは、ウィーンフィル打楽器奏者に師事。ピアノの菊地さんは、17歳で日本音楽コンクール2位、その後パリ国立高等音楽院へ留学。文化庁の派遣ではハノーファーへ。打楽器の曲は、日本初演。舞台には打楽器が多数、鉄琴、マリンバ、ドラム、ピストルまで。1楽章は「静かに」というタイトルですが、2楽章は、「原始的な攻撃性をもって」というもの。ワイルドそのもので、ブラボーの嵐でした。ラヴェルのp協の菊地さん、大晦日のベートーヴェンプロでも弾かれていました。しかし、ラヴェルの協奏曲、目の覚めるような高度な技巧と、やわらかなピアノの音色と存分に演奏されていました。このピアニストの追っかけになってしまうかもしれません。かっこよすぎます。今日もおかげで、楽しい週末を過ごせました。タイトルどおり、明日を担われる音楽家なのでしょう。オーケストラのなかにおられても、メンバー表みて、意識してしまいそうです。

February 6, 2009

コメント(0)

-

オクトパス・ガーデン

http://www.cavernclub.jp/さっきまで、六本木のキャバン・クラブというところにいました。知る人ぞ知る、ビートルズのコピーバンドのライブをやっているお店です。会社の音楽仲間から、ぜひ一緒に行きましょう・・・と、誘われました。夜の7時から11時過ぎまで、4時間くらい、ビートルズ三昧。このサウンドもいくら聴いてもあきることがないので不思議です。一緒に行っている人に聴いたのですが、ジョン・レノンは、エジソンとかキュリー夫人とかとおなじような偉人伝のなかに入るのだそうです。小学生向きの図書館のコーナーでみつけてびっくりしたと。時代はかわるものです。神になっているかのようです。カバーしているバンドは初期のビートルズナンバーが中心になることが多いのですが、今日はめずらしい曲がたくさん聴けてとてもよかったです。紙に書いて、リクエストもできるのですが、これまで何回かいったなかで、はじめて実現しました。ペニーレインという曲を演奏してくださいました。これはうれしかったです。(ほかにリクエストしたのは、ハローグッバイ、アイム・ソー・タイアード)それ以外で、印象に残った曲、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウイズ・ダイアモンドドライブ・マイ・カーシー・セッド・シーセッドオクトパス・ガーデンゴールデン・スランバー・・・・ジ・エンドゲットバック私もそれなりに知っているほうかもしれませんが、楽しい選曲で、盛り上がりました。ジョンレノンが亡くなったとき、まだ生まれていなかった方が社員になっていることをしり、これはこれでおどろきでもありましたが、みんなで楽しめてよかったです。ビートルズは、赤盤(1962-1966)、青盤(1967-1970)と前期、後期とわけることが普通なのかもしれませんが、前期・中期・後期と3つにわけるとどうなるのでしょう。前期:1962-1964デビューから、アメリカ上陸して成功するあたりまでプリーズ・プリーズ・ミー、キャント・バイ・ミーラブなど。中期:1965-1968イエスタデイがヒットし、ヘイ・ジュードがヒットし、アルバムでは、ヘルプ、ラバーソウル、リボルバー、サージェントペパーズ、ホワイトアルバムのあたりまで。映画では、ヘルプ・イエローサブマリン・マジカルミステリーツアー後期:1969-1970メンバーの単独活動が目立ち、実質1969年の1月と7月に集中的に活動したあたり。アルバムでいえば、アビーロード、レット・イット・ビーの2枚。今はどうなのかも知りませんが、アビーロードのアルバム売上900万枚くらいが、あの時代の最高記録とも言われていました。小学校の教科書にもいくつかの曲が載っているらしいですし、ロックナンバーでは古典の部類に入るのでしょうか。いつか、生誕100年とか、没後50年とか、そんな風になるのでしょうか。きょうは、アビーロードのなかにある唯一リンゴスターが歌う地味な曲かもしれない、オクトパス・ガーデンを、お店で演奏してくださってちょっとうれしかったのです。まだ興奮さめやらぬ状態で、唯一CDとして買いなおした、アビーロードのCDを聴いています。BGM: The Beatles "ABBEY ROAD" Coms Together Something Maxwell's Silver Hammer Oh! Darling Octopus's Garden I Want You(She's So Heavy) Here Comes The Sun Because You Never Give Me Your Money Sun King Mean Mr. Mastard Polythene Pan She Came In Through The Bathroom Window Golden Slumbers Carry That Weight The End Her Majestyなんだか自分がいくつの時代をさまよっているのか、わからなくなりました。Because という4声コーラスの曲、クラシックの曲だといっても通用するとおもっているのはわたしだけなのでしょうか。1969年に発売されて今年で40年経つのかと、新鮮なサウンドを聴いてやっぱり感動してしまいます。

February 5, 2009

コメント(8)

-

テレビざんまい。ニュースをみたあと、久米さんと竹中さんの番組を。

毎週水曜日はノー残業デーになり、素直に会社から早く帰ることにしています。サービス業でもあり、これまで、掛声倒れにおわっていたのですが、今回は素直な人が多いようです。以前、大手自動車メーカーのお客様のところに常駐していて、夕方5時半になると、掃除のおじさんとおばさんが大挙としてあらわれ、退去せざるをえない迫力を感じて、これくらいでないとと思ったこともありました。世間を知る意味で、NHKの7時のニュース。こんな時間に家にいることが不思議なのですが、やけに新鮮でした。パナソニックが大赤字というなかで、マクドナルドとサントリーは過去最高益と、絶妙のバランスを感じることとなりました。世の中の変わり目のまっただなかにいることを実感しなさいということなのでしょう。せっかくなので、少しピアノの練習をしたあと、めずらしく家でご飯を炊いて、少し炒めものをして、そういうこともしてみました。http://www.mbs.jp/tele-yatsu/久米宏さんがメインの番組をそのあと観ました。竹中平蔵さんがゲストだったので、夕刊の新聞欄をみて、この時間にあわせたふるまいをそれまでの時間にした感じです。このお二人は、意見がぜんぶ一致しなくても、好きな2人で、見習いたいことがたくさんあります。人の話はよく聴く。自分の思っていることをわかりやすく言う。事実であることと意見を整理したうえで、話をきっていく。このあたりまえのことが、きわめてあたりまえにできるからでもあります。そうでない人が論客にいると、それがより際だったりする、そんな感じもしました。竹中さんの本で、反対する人のパターンのこと、とても印象に残っています。・なんでも逆ばりをはっていうこと。・抜本的改革とか、大上段からかまえていうこと。相手をよく見られているのか、武道をやっているかのごとく、カウンタートークで、切り返していくところ、勉強になります。最近のマスメディアの論調、なんでそうなっているのかという歴史的な背景を知らず、うわべだけでいう傾向、とても残念におもっています。そんななかでの誠実な対応、好感をもちました。経済理論を正しく知ったうえで、語っている方は、それほどいないと思いますので、ますます活躍していただきたいです。竹中さんは小学校4年くらいまでは、ぜんぜん目立たない人で、勉強もそれほどでもなかったのですが、そのあとの担任の先生から、いろいろものを知っていることに励まされて、聴いてもらえることがうれしくて勉強するようになったと、本で読んだことあります。超がつくほどのエリートかとおもえば、和歌山のほうの地方の出身の人、いろんな背景をしるとなんだか安心してしまったりします。●日本の国は・・・ という人多いですが、まんざらでもないと思っています。外の国に住んでみて、旅してみて、やっぱり拠点は東京がいいと思っていたりもします。このあいだ、ロンドンに住まれている人と、ネットで、ついついそんな話をして、海外にいるからこその苦労話をいただいて、似たような経験しましたし・・・とちょっと盛り上がったこともありました。番組のおわりに、何のために働いているのでしょうと、むずかしい質問がありました。私の場合は、やっぱり生活のためで、そのなかでピアノを弾いたり、音楽を聴いたり、少しでもうるおいがあればそれでなおよし。という感じでしょうか。●何がなんでも・・・というそういう野心のようなものはあんまりないし、自然に過ごせればいいと思っています。ピアノは、何がなんでも・・・ともあまり思わず、身の丈にあった弾ける曲を、聴いていただきたい人に弾ければ、これだけありがたいことはないと、思うようになってきました。それだけ、いままで素敵な空間があった裏返しでもあったりします。たいへん難しい曲をたとえ弾けたとしても、きれいな音で響かなければ、自分ではあんまり意味がないのかもと思ったりもしています。教えてくださる方にも、それで何がしたいのといわれるような感じもありますが、いろんなことが少しずつですがわかってきたということかもしれません。今日は、会社を出るころ、まだ外が明るいのに気付きました。2月になると、日が沈む時間も少しずつおそくなっていて、春が近づいていることを感じました。BGM: メンデルスゾーン デュエット op.38-6 ピアノ:マレイ・ペライア 少しずつ日が長くなってきた夕方に、また聴いてみたいです。 (メンデルスゾーンがタイトルをつけた数少ない曲の一つ。)

February 4, 2009

コメント(4)

-

メンデルスゾーン生誕200年といろいろ記念日。

恵方巻をいただき、豆をいくつかいただき、季節が春にむかっていくことを祈りました。姪っ子が9歳の誕生日だったので、生誕9年のお祝いメールをしました。バースデーケーキにかこまれた写真をお返しでもらってうれしくなりました。別にそれが前置きではありませんが、今日は、メンデルスゾーンが生誕200年の日。いろいろなURLを見てお祝いしました。メンデルスゾーン2009http://www.mendelssohn-2009.org/東京のドイツ大使館http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/07__D_20Info/Public_20Diplomacy/Mendelssohn.htmlメンデルスゾーンハウスhttp://www.mendelssohn-haus.de/ここは9年前に伺いました。メンデルスゾーンが弾いていたピアノ どんな音がしたのでしょう・・・ちょっと聴いてみたいですね。そうそう、今日で3月に発表会にでるところのピアノ教室へ、通い始めて、ちょうど丸10年の日。わたしにとっても大切な記念日です。会社通い以外で、ここまで続けてお世話になっている貴重な場所。残業しても夜9時半からレッスンというありがたい場所に感謝しないといけません。今日は、フェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ基金日本支部、MFJフレンズというものに申し込みをしました。申込日:2009年2月3日。 これは今日しかできません。さっきFAXしました。BGM:メンデルスゾーン 交響曲3番 op.56 「スコットランド」 クルト・マズア指揮 ゲバントハウス室内管弦楽団 メンデルスゾーン・ハウスを守った指揮者で、上記のMFJフレンズの代表者が この指揮者だそうです。 ゲバントハウスを創設した作曲家の交響曲を聴くのも今日にふさわしい感じがします。

February 3, 2009

コメント(1)

-

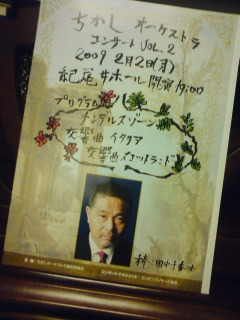

ちかしオーケストラ コンサート Vol.2 /紀尾井ホール

プロのアマチュア。究極のアマチュアリズム。今日いただいたパンフレットに書かれていたことばです。日本を代表する演奏家が集まっているのですが、このオーケストラは手弁当。好きでやっている音楽を究極までいく、それが究極のアマチュアリズムということらしいです。そういう音楽家としての理想を追うとうことで結成されたオーケストラなのだそうです。本来なら、結成した田中千香士先生(東京芸大名誉教授、元NHK交響楽団コンサートマスター)が指揮棒を振るはずだったのですが、1月19日に亡くなられたとのこと。今年にはいって病室でスコアの勉強をされていたというものすごい気迫がパンフレットを読むだけでも伝わってきました。<本日のプログラム>バッハ アリア (本公演に先立ち。田中千香士先生にむけて)メンデルスゾーン 交響曲第4番 イ長調 op.90 「イタリア」 交響曲第3番 イ短調 op.56 「スコットランド」(アンコール)ドビュッシー 牧神の午後への前奏曲「イタリア」は、指揮台にだれもたたずに、演奏されました。第1楽章、第4楽章、弦楽器が見せ場の箇所が多いのですが、一糸乱れぬ究極のアンサンブルを聴いた感じです。魂のたくさんはいったといいますか、この交響曲をこんなに真剣に聴いたのははじめてというくらい圧倒されました。「スコットランド」コンサートマスターである豊嶋泰嗣さんが指揮をされました。大好きな交響曲のひとつですが、2楽章の木管楽器のアンサンブル、そのあとのチェロとコントラバスのアンサンブル、ピクニックに行きたくなるような楽しい曲ですが、それぞれの楽器の音色がいっぱい詰まっていて、鳥肌たちました。それとやっぱり4楽章、涙なしでは聴けない演奏でした。最後のフィナーレで、A Durに転調するのですが、希望のあるメンデルスゾーン特有の明るさを素敵な響きで感じました。●東京フィルのなかにブログがあるのですが、田中千香士さんのことが書かれています。いろいろなおもいが詰まっているようです。http://ameblo.jp/tpo/entry-10195862684.htmlヴァイオリンは単旋律の楽器だから、ピアノよりも音色が問われるように感じます。そういうことにはもっと注意深くならないといけないのかもしれません。意識的に管弦楽の演奏やアンサンブルを聴いているのですが、そうなってよかったと思っています。●スコットランド交響曲の4楽章は、気分が沈んでいた時、そうとう励まされた曲。何回も何回も聴いていたときあります。シューマンの2番の4楽章と同じで、最後のあの盛り上がりは、勇気をあたえてくれます。この曲つくるのに相当苦労したあと、たどりついたフィナーレなのだろうなあと、だからここまで励まされるのだろうかと感じています。メンデルスゾーン生誕200年の前日に、忘れることのない、すばらしい演奏会に出会えてよかったです。

February 2, 2009

コメント(200)

-

三拍子のオフ会

今日は、3拍子の曲をなにか1曲は弾くというテーマがあるオフ会に参加しました。かつて、水がテーマだったり、ショパンがテーマだったり、ときどき悩ましいものもありますが、それなりに楽しんでいます。自分自身の知識ではまったく想像のできない曲が並ぶので、とても新鮮だったりします。☆今日聴いた3拍子の曲☆バッハ ト調のメヌエット ショパン ワルツ4番メリカント:夏の夜の牧歌Op.16-2 ゆるやかなワルツ 牧歌Op.73-1プーランク 3つのノヴェレッテサティ ジュ・トゥ・ヴシューマン 蝶々 op.2パデレフスキー サラバンドベートーヴェン 創作主題のための32の変奏曲ショパン ワルツ5番シューベルト 即興曲 op.142-2バッハ 主よ人の望みの喜びよバッハ シンフォニア10番バッハ:ゴルドベルク変奏曲 アリアハイドン ピアノソナタ Hob.XVI-49 第2楽章メンデルスゾーン 浮き雲 op.53-2私自身は、浮き雲を弾いたので、ありあわせの曲で間に合わせた感じになったのですが、それと組み合わせて、メンデルスゾーンの無言歌集から、ヴェニスのゴンドラの唄、安らぎもなく」という曲を加え、シューベルトの即興曲op.90-3を弾きました。いつも熱心に聴いていただけるのはありがたいとおもっています。ピアノの状態がいつもいいし、何度も弾かせていただいているので、まだリラックスできるほうです。それでも照明とかスポットライトがあたる場所で弾くのでやっぱり緊張しますが。シューベルトの即興曲はリクエストがあったのでプログラムに入れましたが、そういうことをいってくださること自体、とても感謝したいと感じています。他にも聴いてもらえたらいいなあと思っていた方がたにも聴いていただけましたし。3拍子もさることながら、今日はベートーヴェンの作品がたいへん印象残りました。上記の創作主題のための32の変奏曲はもちろん、9番ソナタ、24番ソナタ。自分自身、「ワルトシュタイン」とか「熱情」とか、弾きたいとおもったことは、ほとんどないのですが、今日聴いた作品は、自分の好きなベートーヴェンのあこがれの作品、いつになるかわかりませんが、弾くことにも興味をもっている曲ばかりと、いろいろ思いださせていただきました。自分好みの作品がとてもすばらしい音色で聴けてうれしかったです。関係者のみなさま、ありがとうございました。BGM: 内田光子PerspectiveというCD2から、 シューマン 謝肉祭op.9 「ドイツ風ワルツ」「プロムナード」・・・ ベートーヴェン 創作主題による32の変奏曲 WoO.80 シューベルト 即興曲 op.90-33拍子オフという話題になったとき、最初に頭に浮かんだのは、謝肉祭のなかの3拍子の曲。「ドイツ風ワルツ」は中間部に「パガニーニ」という、とんでもない曲があるので、何年か前は一時期弾いていたのかもしれないけど、とても無理。プロムナードもすごく考えたのですけど、その前の「告白」という曲やそのあとの、「ペリシテ人と戦う・・・・行進曲」も弾きたくなるので、また今度にしようと思いました。たしかそういうことを考えていたとおもったとき、このCDの存在を思い出しました。創作主題による32の変奏曲は、モーツァルト・シューベルト・シューマン他たくさんCDがだされていたのに、まだ1枚もベートーヴェンのCDがなかったころ、ピアノ協奏曲5番のうしろにちょこっと入っていた曲。ピアコンそっちのけで、こればかり聴いていたくらい好きな曲のひとつでした。シューベルトの即興曲3番、しばらくこのピアニストでのCDを聴いていないことに改めて気付きました。美しすぎるメロディラインを聴いては感動しますが、抑揚がはげしくちょっと怖い感じがする中間部はやっぱり内田さんの演奏だと思いました。自分とは価値観がちがうところもありましたが、それも半年以上練習して弾いてわかることなのかもしれません。

February 1, 2009

コメント(53)

全29件 (29件中 1-29件目)

1

-

-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …

- まんだらけの優待のまんだらけZEM…

- (2023-06-24 23:18:46)

-

-

-

- 吹奏楽

- 演奏会に行ってきた。

- (2025-11-19 16:33:12)

-

-

-

- オーディオ機器について

- VALVOのE2dという真空管

- (2025-11-17 21:06:01)

-