2019年02月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

真言は不思議なり、観誦すれば無明を除く

昨日の話の続きです。最近、急にいろいろなものが見えてきた理由は、昨日少し書いたように「密教瞑想から見た般若心経」を書かれた越智先生の勉強会に参加したのがきっかけです。越智先生は以前から般若心経を解説した弘法大師の「般若心経秘鍵」の講義を大学でされていたそうですが、内容が判らないまま学生に教えていたそうです。一般の般若心経は「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄」と始まります。この辺は「観自在菩薩(観音様)が深い瞑想に入っていた時すべものは空であると理解して、すべての苦しみを超えた」みたいな理解でいいんですが「舎利子色不異空空不異色色即是空~」舎利弗よ色は空に異ならず、空は色に異ならず・・・わかんないですね(*^_^*)一般の般若心経は小本と呼ばれるものですが、「如是我聞」から始まる大本と呼ばれる拡大版があります。こっちを読むと多少判ります。経典を引くのは面倒なので、私が解説しますと(間違いがあったらご指摘ください)お釈迦様が霊鷲山で深い瞑想に入られていた時、観自在菩薩も同じように深い瞑想に入っていた。そこで観自在菩薩はすべものは空であると理解して、すべての苦しみを超えた。その時、お釈迦様が舎利弗を「えい」と加持すると舎利弗が質問する。「この深い悟りを学ぶにはどうしたら良いでしょう」そこで観自在菩薩が答える「舎利弗よ色は空に異ならず、空は色に異ならず・・・」一般の般若心経は赤いところが抜けているので、判りにくいですがそれでも観自在菩薩が答える核心部分は変わらないですね(ーー;)そこで、越智先生は般若心経を詳しく調べられて衝撃の事実を発見されます。「般若心経は瞑想法」ええ~(◎_◎;)そうだったのか!インドでは26本の般若心経の瞑想法が作られ、そのうち3本が漢訳されています。そのうちの2本を持って帰ってきたのが弘法大師。後の1本は、弘法大師より後の時代に漢訳されています。つまり、弘法大師の般若心経秘鍵は般若心経瞑想の解説書だったんですね。「その瞑想法知りたい」と思ったのですが、いつもは勉強会で山積みされている勉強会著者の本が置いてない(ーー;)廃版なんだと(ーー;)「その瞑想法知りたい」と騒いでいたら、ある方から、次第(瞑想法を書いたもの)を「良かったらあげますよ」といただいてしまった(*^_^*)いただいた以上はやってみねばなるまい。とりあえず、やってみたしかし・・・難しい(ーー;)と言うより正確には難しすぎてできん(ーー;)と言うことでかなり省略してやったんですが、「なんかすごい(◎_◎;)」良く分からないけど、感覚的にすごいものがある。結果的に昨日の話になりました。それ仏法遥かにあらず心中にしてすなわち近し般若心経秘鍵にはこんな言葉もあります。「真言は不思議なり、観誦すれば無明を除く」 弘法大師 般若心経秘鍵真言は不思議である。観想して唱えれば、無知の闇が除かれる。この言葉が本当になりました(*^_^*)

2019年02月27日

コメント(5)

-

それ仏法遥かにあらず心中にしてすなわち近し

般若心経秘鍵は弘法大師が般若心経を解釈した本と言われております。「それ仏法遥かにあらず心中にしてすなわち近し」 弘法大師 般若心経秘鍵という言葉があります。インターネットで検索すると「仏様(あるいは仏教の教え)は遠くにあるのではなく、自分の心の中にある」みたいに書いてあります。解説書を読んでも同じような解釈ですね。しかし、私はその解釈は違うような気がします。「仏様は遠くにあるのではなく、自分の心の中にある」そんなの常識でしょ。弘法大師がわざわざ割り切ったことを書くだろうか???この本にはその少し後にこう書いてあります。「童を教えるのついでに~」童と書いてあると子供向けみたいに思われそうですが、原文は漢文ですし、いくら知識人が漢文を読み書きするのが普通だった当時とはいえ、子供が読むのは難しすぎる。また伝説はともかく、実際には弘法大師が子供を指導したわけではないだろうから、教えていたのは子供ではなく弟子だろう。つまり、子供にたとえた弟子に向けて書いた指導書と思われます。一般人向けではない指導書にこんな判りきったことを書くわけが無い。さて、どう解釈するか?私の解釈はこうです。「仏教は長く勉強して理解するものではなく、 (自分の心の中にあるので)一瞬のうちに判るものだ」最近、急にいろいろなものが見えてきました。これまで難解で何が書いてるか判らないと思っていた弘法大師の「吽字義」も内容はともかく、こういうことが書いてあるんだと判ってきた。空海「即身成仏義」「声字実相義」「吽字義」不思議なことに急に真言教学力がポンと上がったんです。面白いことに、真言密教はいくら勉強しても判らないものは判らない。しかし、行をやってみると急に理解力が深まる。以前は四度加行といって真言僧になるときに100日程度一日三回の修法を行います。これが終わった後に、以前よくわからなかった文章を読んでみたら「あ、こういうことなんだ」と判りました。それ以降は全く進展はなかったので、「真言密教はこれ以上理解できないかな」と、ほとんど諦めていたんですが・・・そのきっかけは、般若心経の瞑想法の勉強会です。その勉強会に参加して般若心経の瞑想法をやってみたところ、ここへ来て急に真言密教の理解が深まりました。(*^_^*)例えて言えば、ずっと滑走路を走っていた飛行機が離陸したような感じ?100日間300回の修法をすれば、理解力が深くなるのはなんとなく想像できそうですが、般若心経の瞑想法を一日一回それも毎日でなく、何日かやっただけでこんなことが起きるとは真言密教は面白いですね(*^_^*)ただ、昨年末から弘法大師の主要な著作を読み始めてほとんど読み終わっていますし、真言宗の重要経典の理趣経さらには、弘法大師が伝教大師に貸さなかったという真言の奥義?理趣経釈も読みましたので、ある程度解らないながらも、研鑽を積んでいたのですが、それでも三か月程度ですからこんなことが起きるとは不思議です。みなさんいかがでしょう?

2019年02月26日

コメント(4)

-

得る物がある一方で、その代わりに失うものがある

先日、ある僧侶の方が長年使われている数珠を見せていただきました。「これ何年使っているんですか」「20年以上使ってますね」「20年ですか!20年前は私は坊主でないですよ」「嘘でしょう、それはないわ」このブログでも14年経ってますし、ずいぶん長く僧侶をしているように偉そうな顔をしていますが私の僧侶歴は意外に短い。(*^_^*)しかし、一方では、僧侶歴が短い割にはキャリアを積んでいるのも事実。真言僧で高野山山籠、四国遍路、虚空蔵菩薩求聞持法を経験している人は多くは無い。真言宗はもちろん、仏教全般・他の宗教に関してもそれなりに勉強している。お寺の本堂改修と墓地整備を経験し、様々な仏教団体の企画にも積極的に参加し、写経・講・巡拝などを教えを広めるイベントも行ってきた。僧侶の葬儀は大変だが、何度か取り仕切った。それのみならず税金とか資産運用などに至る寺院運営についてもコンサルができる程度には勉強・経験した(と思う)ワードもエクセルもメールもインターネットも使えるようになったのはこのお寺に入ってから。市の仏教会で89ケ寺中88番目という下手な字も書道有段者になった。たぶん、総合力なら他の人に負けない自信はある。でも、なんか足りない(ーー;)最近といっても、ここ二年ぐらいの間ですが、昔いた高野山のお寺の夢を何回か見ました。何故か、そのお寺に復帰する夢。当然のことながら、当時の役僧や寄宿していた学生は出てきませんが住職や副住職その奥さんは出てきます。そういう夢を見るということは不満があるのでしょう(*^_^*)実際のところ、そのお寺に残っていたらと考えることはあります。仮に20年時間を巻き戻したら、そのお寺に残るという選択肢もある。今、居住しているお寺に入るとき、ある僧侶からこんなアドバイスをいただきました。「○○寺をやめて入るんだから・・・」その方からすると、現在居住しているお寺より高野山の○○寺に残ったほうがメリットがあると思われたのでしょう。ちなみに当時の○○寺での給料は15万~20万円程度。恐ろしく安いと思われそうですが、衣はともかく、食住はただ。食べるものも、光熱費と合わせた住居費も全く要らない。しかも、給料は額面では無く手取り。さらに、源泉徴収分や保険料・年金までお寺が払ってくれていたのだ。一般の給与者の感覚からすると30万~35万円ぐらいの感じだろう。私はそれ以前に会社勤めをしていたので、かなり優遇されていたことを理解していましたが、若い役僧は給料の安さに不満を漏らしていました。また、副収入もあるので、給料をそのまま貯金に回すことが可能。なお、私がいたお寺はかなり待遇が良いほうで、給料が無いお寺もありましたよ(*^_^*)仮に○○寺に残っていたとしたら、給料を全部貯金してその貯金を担保にお金を借り不動産投資に回すことができれば現在より資産が多くなっていると推察できる。しかし、それ以外は現在より敗けるだろう。やはり、自営業者みたいに人生の選択肢を自分で決められるのは強い。なぜこんなことを書いたかと言うと、以前ある人にこんな話を聞いたからです。「○○年巻き戻したら、現在のキャリアを持っていたら かなり成功すると思う」いやいや、巻き戻してもあまり人生は変わらない。確かに人生を巻き戻したら、ある時点での自分に不利な分岐は変えられるかもしれない。しかし、その分岐をクリアしたとしても、新しい未知の分岐が現れるときには、やはり最良の選択はできないような気がする。仮に、次の選択肢をクリアしたとしても、永遠に最善を選ぶ続けることは不可能だ。やはり、本質的な性格は変わらないだろうから、大きくなってから不利な分岐を選んだら、結局は大きな失敗につながるのでは?私は人生のキャリアはそれなりに積んだと思う。しかし、そのキャリアで変えられる人生の満足度の幅は小さいように感じてならない。得る物がある一方で、その代わりに失うものがある。失うものがある一方で、得る物がある。そういうものではないか?フリーランチは絶対にない。なお、最近とみに感じることがあります。「かつて、あることを始めようと思ったとき、もう遅いと思って諦めたことが何度もあった、しかし、その時点で始めるのは遅くはなかった」つまり、歳をとっても何か始めようとするには遅くはない。皆さんはいかがですか?

2019年02月20日

コメント(6)

-

僧侶に書道辞典は必須です2

よく言われるのが「高」と「髙」うちは「梯子の髙」と言われるのですが、これは同じ字でしょう(*^_^*)私の持っている二玄社の書道辞典では、【店内全品5倍】書道辞典/二玄社編集部【3000円以上送料無料】楷書11例のうち、10例。さらに行書9例の全部が「髙」「高」は1例しかありません。これを見ると「髙」のほうが古い書体に思われるのですがそれより古い隷書体になると、7つとも「高」さらに古い篆書体になると微妙な字になります。さて、こんな話があります。以前に戒名に「達」と言う字を使ったところ、「達」は土に羊です。と言われました。私の「達」は横棒が一本足りなかったのですが、書道辞典で調べると、楷書は4例全部、こういう字体です。さらに、「崎」という字がありますが、こういう「﨑」もある。これもうちは「﨑」です、とこだわる人がいるので調べてみた。確かに古い書体は「﨑」しかし、行書体になると「崎」に近い字が出てくる。つまりこういうことだ、「崎」は「﨑」の崩し字なのだ。皆さん、いかがでしょう?

2019年02月14日

コメント(4)

-

僧侶に書道辞典は必須です

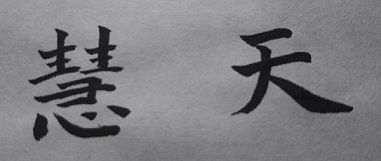

最近お葬式をした方から、問い合わせがありました。私が白木の位牌に書いた字を位牌にそのまま彫ると特注になるらしいので、どうしたらいいかという相談です。「普通の書体でも良いのでしょうか」「ええ、構いませんよ。普通の活字体で作ってもらってください」実は位牌では苦い経験があります。以前に某仏壇屋さんが、ある方の位牌を持って訪問されたことがあります。「戒名の字は、この「飛」で良いですか?」「ええ、問題ないです」「一度作ったのですが、施主さんから字が違うといわれ、作り直したのですが、まだ、ちょっと違うらしく住職に確認してもらえといわれました」「えっ」「この字も確かに白木の位牌に書かれている字とはちょっと違うといわれたんですが・・・」「ええ~(◎_◎;)それは私の癖字で・・・(ーー;)」こんな話もありました。「戒名に使っていただいた「慧」なんですが、漢字辞典で調べても、下が突き出ていない字はありませんでした」確かに言われた通り、調べてみると「活字体」では、すべて「慧」の上の部分は下に突き出ています」これは不味いと思い、書道時点で調べてみると、「慧」はすべて止まっています。すなわち、活字体と筆記体に違いがあることが、一般にはあまり認識されていないことがこういう問題を引き起こす要因と思われます。筆記体と活字体で大きく違うのが「天」活字では、上の横画が長いのですが、筆記体では必ず短く書きます。「慧」と「天」すいません、あまりうまくないですが(ーー;)筆記体と活字体の違うだけかと思ったら、調べてみるとそうでもありません。例えば「髙」と「高」「高」が活字体で、「髙」が筆記体かと思ったら違いました。その話は、次にさせていただきます。

2019年02月08日

コメント(6)

-

意外に難しい漢字検定

先日、今年の目標を書きました。今年の目標を立ててみたこの中に漢字検定受験が有ります。一応目標とするのは漢字検定三級(中学卒業程度)現在、漢字検定五級(小学校卒業程度)の問題集を一通り終えました(書き取りと読み)ので、漢字検定四級に進んでみました。ところが・・・なんか難しい(ーー;)試しにテストしてみたら142点(ーー;)漢字検定四級の合格ラインが140点なんで、ギリギリです。意外に書けません(ーー;)漢字検定五級では、知らない熟語は問題集全部の中でほとんど有りませんでしたが、四級になると、一回分の問題の中で「これなんて意味?」というのが有ります。なかなか手強い(ーー;)ただ、私の書いている文章は、漢字検定五級の例文の文章より明らかにレベルが低いので、私の国語力はその程度なのかも(ーー;)

2019年02月01日

コメント(4)

全6件 (6件中 1-6件目)

1