2019年04月の記事

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

真言宗と浄土真宗はどう違う-4ー実際は大して変わらないかも

真言宗と浄土真宗はどう違うという質問に対しては食べ物に例えると「懐石料理とカロリーメイトエビ天」というかなり違った物にはなるんですが、実際のところは あまりその違いを一般の方は理解していないと前回の日記で書きました。真言宗と浄土真宗はどう違うー3-懐石料理とカロリーメイトエビ天 こう書くと、自派を「カロリーメイトエビ天とはけしからん」と浄土真宗の方からは反論が来ると思います。「真言宗は空海はともかく弟子はダメダメ」という話を浄土真宗の僧侶の方がしているという話を聞いたことがあります(ーー;)以前こんな日記を書いたのをご存知でしょうか?坊主は人柄2ー坊主の評価は世間と違うこの中でこう書いております。>「坊主らしく見えるか?」というのはかなり重要。>私服でも「この人坊主だ」とわかる人がいる。真言宗と浄土真宗を「懐石料理とカロリーメイトエビ天」に例えたとしたら、仏道修行をしている真言僧と仏道修行をしていない浄土真宗僧には見た目に明らかな差があるはず。ドラマで出てくる坊さんは、明らかに普通の俳優が僧衣だけ着ているようにしか見えないことが多々あるので、絶対に見分けがつくはずだ。真言僧は剃髪とまではいかないまでも(私も剃髪はしていない)髪が短い人が多いので、明らかにわかりそうなものですが、そうでもない(*^_^*)私服を着ている時にはわかりにくいので、てっきり浄土真宗の方かと思っていたら、真言僧だったということがあります(*^_^*)それどころか、法衣をまとっていても、普通のおっさん・おばはんにしか見えない人もいる(ーー;)一方で、最近はいろいろ問題があったようですが、小池龍之介など坊主らしい人だと思っていたら、浄土真宗の僧侶だったのにはビックリしました(◎_◎;)これは一体どういうことだろう?実は種明かしをすると、真言宗に限らないのですが、日本では僧侶資格を取るためには一定の修行期間が必要とされます。しかし、それを終えるとその後は勉強も修行もあまりしない人も少なくない。私も偉そうに言っていますが、実際のところ、やる気にムラがある人間なので時期によっては、ほとんど勉強も修行もしていない時期も結構ありました。当たり前ですが、真言僧は修業期間を終わったばかりの時期にはそれなりに修行僧の雰囲気がありますが、しばらく経つとそのオーラが消えてしまいます(ーー;)結果的に、せっかく修行しても、葬儀や法事をこなしているだけだと普通の人に戻ってしまうのではないでしょうか?一方で、僧侶らしい人の需要がないという問題もあります。私も不思議に思うことなんですが、一般の人は僧侶には理想形を期待していますが、ではその理想を追求する人に対して敬意を払うかというとそうでもないように思います。やはり、特殊な人は嫌われ、一般の人と同じような生活をしている人が好まれる。これは和をもって横並びを重視する日本教の弊害のような気がします。いかがでしょう。これは、何年か前にお参りに行ったときの極楽寺の石段の前の看板です。

2019年04月29日

コメント(12)

-

真言宗と浄土真宗はどう違うー3-懐石料理とカロリーメイトエビ天

基本の仏教から学びながら密教まで全部やるって大変というお話を前回いたしました。真言宗と浄土真宗はどう違う?ー2ー食べ物に例えてみた真言宗はだんだんと調理のほうがメインになってきた感じ?しかし、たまに食材の調達から全部する人も出ますが、宗祖弘法大師を上に行くことは難しい(ーー;)ということで、この1200年弘法大師を超える人材は出なかった。一方、天台宗はお菓子屋の看板にこだわりながら、懐石料理を出していたため、個々の料理にこだわる人も出てきた。懐石料理のメインはご飯(禅)でしょう。とご飯に力を入れたのが臨済宗の祖と言われる栄西禅師。いやいや、メインは天婦羅(阿弥陀信仰)だ、それも天婦羅全部も大変だから、エビ天(専修念仏)に絞ろうというのが浄土宗の祖の法然上人。何を言っているんだ、うちはお菓子屋(天台)ですよ。下らん料理など作らずに、砂糖(法華経)使ったお菓子を極める。というのが日蓮宗を開いた日蓮上人。禅ーご飯天婦羅ー極楽往生エビ天ー専修念仏(南無阿弥陀仏と唱えるだけ)砂糖ー法華経お菓子ー天台思想まとめてみると真言宗ー懐石料理天台宗ーお菓子の看板を掲げた懐石料理禅宗ーおにぎり専門(臨済宗・曹洞宗)浄土宗ーエビ天専門日蓮宗ーお菓子なんとなく、イメージに合いませんか?(*^_^*)これでメジャーな七宗派のうち浄土真宗以外が出ましたね。しかし、禅宗にしても、浄土宗にしても、日蓮宗にしても食材より全部調達して懐石料理を作るよりは優しいとはいえ、ご飯もエビ天もお菓子も簡単とは言えない(ーー;)法然上人は易行道(簡単な方法)として南無阿弥陀仏と唱えれば極楽に行けると説かれましたが、それは、極楽が現実に目の前に存在するように浮かぶまで座禅しながら観想(思い浮かべる)よりは簡単だという相対的な話であって、法然上人自体は1日に六万遍の念仏(南無阿弥陀仏と唱える)を実践されていましたので一般的には簡単な方法というわけではありません。なにしろ、浄土宗では極楽往生は臨終の際に決まると言われますので一生懸命念仏を唱えないと往生できません。しかし、それはおかしいやろと言い出した人がいます。阿弥陀如来様は「一生懸命念仏を唱えた人間だけを救う」などという馬鹿な話はない。「極楽へ往生したい」と願えば、だれでも極楽へ往生させてくださるのだ。これが親鸞聖人の浄土真宗。食べ物で例えていえば、カロリーメイトエビ天味を売っているようなものですかね?カロリーメイトエビ天味を「エビ天」だと思って食べるというのが浄土真宗のキモ。エビ天を揚げて食べさせる浄土宗との違いは一発でわかるでしょう(*^_^*)ここにメリットもデメリット?も集約されています。誰でもいつでもどこでも信仰できるというのは大変なメリットです。上に揚げた宗派は誰でもできるというわけではないし、それなりに努力も必要な僧侶が先達の役割を果たすことになります。上記の話を理解していたでければ、先達である僧侶間の能力差の大きさも感じていただけるのではないだろうか?しかし、浄土真宗に限って言えば、「極楽往生を信じる」だけですから、僧侶の能力差は理論的に出ない。さらに言えば、僧侶と信者の差もない。ただ、誰でもいつでもどこでも救われるのは事実ですが、「果たして仏教か?」という疑問があります。ここはデメリットと言えるかもしれません。親鸞聖人自体が、結構、学も行も納めた方でその方が「極楽へ往生したいと願えば、阿弥陀様は誰でも極楽へ往生させてくださる」と感じたのだから正しいという信仰方針は間違ってはいない。一方でお釈迦様以来の解脱を目標とする仏教からすると「極楽往生を信じるだけで解脱できるのか?」という疑問があります。ただ、、日本仏教の目指す「成仏」は、出家者(僧侶)においては「解脱」にちかいですが、在家(檀家・信者)レベルでは乖離があるという点を考慮したら、「解脱できるかどうか」はあまり問題にならないかもしれません。真言宗と浄土真宗はどう違うという最初の質問に対しては食べ物に例えると「懐石料理とカロリーメイトエビ天」というかなり違った物にはなるんですが、実際のところはあまりその違いを一般の方は理解していない。結局のところ、日本においては出家者(僧侶)以外は成仏への道筋も成道も仏教に沿った形では期待していないという事実(どの宗派でもあまり変わらないと考えている)がありますので、仏教として浄土真宗も「あり」かなと思います。みなさんいかがでしょう?おまけ 郷里の夜桜です。ライトアップされていてきれいでしたよ。

2019年04月26日

コメント(2)

-

真言宗と浄土真宗はどう違う?ー2ー食べ物に例えてみた

以前こんな日記を書きました。真言宗と浄土真宗はどう違う?この続編です。十二年も経って改めて書くのもなんですが・・・「真言宗と浄土真宗の違いをいきなり聞かれても一言で言えません」と書いている以上、続編を書かねばなるまい。フリーページでは日本の各宗派を解説しておりますが、読んでいただける方は少ないように思いますので、簡単に食べ物で例えてみました。真言宗と浄土真宗の違いを説明するためには、申し訳ありませんが日本仏教の成り立ちから入ります。まずは奈良仏教。因分可説・果分不可説という言葉があります。因というのは悟りに至るまでの道筋。果というのが悟り。つまり、「悟りに至る道筋は説明することができるが悟り自体は説明できない」という意味です。奈良仏教は、悟りに至る道筋を勉強していましたが悟り自体を説いていたわけではありません。例えていえば、米や野菜を作ったり、魚を取ったりしてそのまま売って、作り方や捕り方は教えますが、その先は自分で調理してくださいという感じですかね?奈良仏教は食材の調達方法?奈良仏教の時代の仏教はすべて中国からの輸入物です。中国から食材の調達方法を学んで帰ってくるか、あるいは中国からそれを伝えに来たか?という感じでした。しかし、そこで「ちょっとこれでは何か足りない?」と考えた人がいます。「そうだ、甘いものが足りないぞ」ということで、サトウキビやお菓子の製法を習いに行った人がいます。これが日本天台宗を開いた伝教大師最澄上人。唐へ行って法華経を学んで帰ってきます。ついでに料理の知識とレシピを持って帰ってきた。料理が密教?ところが帰ってくると、世間での評判はお菓子より料理。作って見せてくれと言われ、料理を作ってみたら「おおお~これが料理か」と大歓声(*^_^*)「奈良仏教の坊主もこれを習え」と言われたから奈良仏教は怒る怒る。そこへ、「私は宮廷料理人ですよ」という感じで帰ってきたのが伝教大師と一緒に唐へ渡った弘法大師。密教の第八祖として第七祖の恵果阿闍梨から伝授を受けて颯爽と帰国。「これが本物の料理です」と紹介すると一同ビックリ!弘法大師は密教をアレンジしていますが、例えていえば懐石料理みたいなものですかね?真言宗は懐石料理なんと伝教大師も「弟子にして下さい」ここが伝教大師のえらいところだと思うのですが、一方で習い方が悪い(ーー;)「レシピ貸してください」レシピが経典です。しかし、レシピだけでは料理はうまくならんでしょう(*^_^*)弘法大師もそういいいました。結局、両者決裂して天台宗は独自で密教を学ぶために円仁・円珍などを唐に送って自分で密教を完成させます。しかし、もともと法華経かメインですから、天台宗はお菓子がメインで懐石料理もする?これは、結構問題になったんですよ。真言宗ーお菓子(法華経)は懐石料理(密教)の一部天台宗ーお菓子(法華経)も懐石料理(密教)も同じここで、天台宗が密教は真言宗に負けますけど、法華経が重要なんですよ、と言ってくれればいいのですが、うちは密教も負けませんと粘るので、かなり論争になってますね。まあ、それ以前に法華経は密教の中に含まれていて、密教より下と言ってますので、論争にはなりますね(*^_^*)鎌倉時代になるとちょっと状況が変わってきます。現代でも、自分で食材を調達しながら懐石料理を出すなんて無理でしょう(*^_^*)とりあえず、基本の仏教から学びながら密教まで全部やるって大変なんですよ(ーー;)簡単に書くと言いながらずいぶん長くなってしまいました(ーー;)さて、その続きは次回にします。おまけ先日帰郷いたしましたところ、ちょうど桜が満開でした。

2019年04月22日

コメント(6)

-

警策は何に使うのか?

皆さんは警策をご存知でしょうか?【あす楽】白木製 警策(けいさく/きょうさく)サイズ=大(108cm)楽天で売っているんですね(*^_^*)禅宗で修行者が座禅している時に、この警策で叩きます。WIKIによると「警策は文殊菩薩の手で、修行者を励ますために打つ」そのために、打つ方は「警策を与える」打たれる方は「警策をいただく」そうですが・・・叩かれたくないわ(*^_^*)先日、ある方と話していた時にこの「警策」の話が出てその方は座禅の時は「警策」で叩くのが普通のように話されていましたが、違うと思います。以前、ある禅宗の僧侶の方と話していた時に、「禅定に入っている時、叩いたりしないでしょう」と尋ねたら「そうなんですよ」と話しておられました。そもそも、禅定に入っている時に叩いたら危険だ!ということで、その話をさせてもらったんですが、納得されていない様子。「警策は何に使うんですか?」「寝ているやつを叩くのでは?」と答えたものの自信が無い。私の実家の菩提寺は禅宗で、ちょうど法事がありましたので住職に尋ねてみました。「警策は寝ているやつを叩くのではないですか?」「いやいや、起きていても叩きます」「禅定に入っている時、叩いたりしないでしょう」「最初のうちは、とりあえず叩くような感じですかね?」根拠なく叩くとは、凄すぎる!(◎_◎;)こんなやり方では弟子がどんどん辞めるではないか!教育的にダメではないかと思いましたが・・・そうでもない(*^_^*)一般の小学校や中学校では、ついてこれない子供が多いような教育方法はよくないとされていますが、大学とか大学院になるとそうでもない。ある程度レベルの高い段階に進むには、あらかじめ選抜しておいたほうが効果的でしょう。禅宗の考え方も同じと思われます。極端でなく、千人のうち一人がモノになればいい。ぐらいの感覚なのかもしれません。皆さんいかがでしょう?

2019年04月19日

コメント(6)

-

空海伝ー「空海の風景」と「曼荼羅の人」

以前に「空海の風景」司馬遼太郎の風景について感想を書きました。司馬遼太郎『空海の風景』を読む司馬遼太郎『空海の風景』を読む2続編を書くと言いながら、書いていません(ーー;)「空海の風景」の感想を書く前に、陳舜臣「曼荼羅の人」を読み終えてしまったので、比較して感想を書きます。【中古】曼荼羅の人 空海救法伝 (上) (単行本)この本は絶版ですか、残念です。比較的文庫本が充実している徳島市図書館にもありません。「空海の風景」がまだ発売中なのとは対照的です。不人気な理由は判る。「空海の風景」が弘法大師60年の生涯を網羅しているのに対し、「曼荼羅の人」は弘法大師の入唐から出唐まで、わずか二年間しか描いていません。私も20年ほど前に最初に読んだときは、たったこれだけか?と思いましたから、他の読者の感想もそうなるんでしょう。しかし、陳舜臣氏はあとがきの中でこう書いています。「空海を描くのは、その高く、そして深いたましいに添い、密着するのは至難である。ー中略ー私は空海が入唐し、密教をつかむ時期に焦点をあてる方法を選んだ、私としては、それ以外に書きようがなく、読者の人たちにも空海入門として最も判りやすいあろうとおもった。」空海入門として判りやすいかと言われれば、むしろ判りにくい。しかし、弘法大師の生涯のクライマックスはこの入唐の2年間というのは間違いがない。それにもかかわらず、弘法大師の入唐はあまりにも謎が多く、残念なことに、それを説明する資料もほとんどない。弘法大師の入唐は二年間と言われますが、長安に滞在したのはわずか一年余り、その一年間に真言密教のすべてを受法して帰ってきた。なぜ、たった一年で真言密教のすべてを授けてもらえたのか?また、持ち帰った経典は216部461巻同じ時期に入唐した伝教大師が持ち帰った経典が230部460巻これだけ見ると、大して変わらないように見えますが、伝教大師は請益僧で桓武天皇のバックアップがありましたが弘法大師はいわば私費留学僧のようなもの、また、内容が凄い。弘法大師の請来経典は、すべて新訳経典!(◎_◎;)密教経典だけでなく、梵字悉曇・密教法具・曼荼羅など現在の真言宗が持ちものはほとんど弘法大師が請来した。それのみならず、日本初の辞典である「篆隷万象名義」文章理論書である「文鏡秘府論」を書いていることからも経典以外にも多くの典籍を持ち帰ったと推測される。この膨大な費用はどこから出たのか?20年の留学費用を一年で使ったと「空海の風景」では書かれていますが、とても足りないのでは?真言密教の受法に際して、500人の僧を招いて宴席を開いたと言いますが、それだけで20年の留学費用など飛んでしまうでしょう。1 なぜ、たった一年で真言密教を授法できたのか?2 膨大な留学費用はどこで工面した?この二つの謎を、「曼荼羅の人」では実在の唐の政治家を使って巧みに解いています。とても事実とは思えませんが小説としては面白い。陳舜臣という作家は、独自の解釈を施して小説らしからぬ理屈っぽい書き方をする人というイメージがあったのですが、そうでもないです。「空海の風景」は世間一般の弘法大師のイメージに沿った形すなわち「したたかで計算された駆け引きを行う宗教家」に加え「ドロドロした性を含んだ密教」という誤解を基盤に資料を参照して書いたように思えます。だから受けるんですかね?「曼荼羅の人」はその部分をサラッと流しているように感じました。作家の文章も調べた資料も「空海の風景」の方が「曼荼羅の人」より上だと思う。しかし、どちらが踏み込んで書いているかと言われれば「曼荼羅の人」でしょう。長さは文庫本では両方とも二巻で、「空海の風景」だらだらと弘法大師の生涯を追っているだけのように感じますが、「曼荼羅の人」では明らかに強烈な最高朝の場面がある。弘法大師の師の恵果阿闍梨という人は、中国の四大訳者(経典翻訳者)と言われた不空三蔵、禅・律・道教・天台でも影響を与えた一行禅師といった祖師から金剛界・胎蔵界の二つの教えを受け、それをスーパーマルチ人間の弘法大師に伝えただけの、いわばつなぎようなイメージの方ですが弘法大師を拡大鏡として使うと凄さがわかります。「曼荼羅の人」はその恵果阿闍梨を浮き出させた作品と言えますね。

2019年04月12日

コメント(6)

-

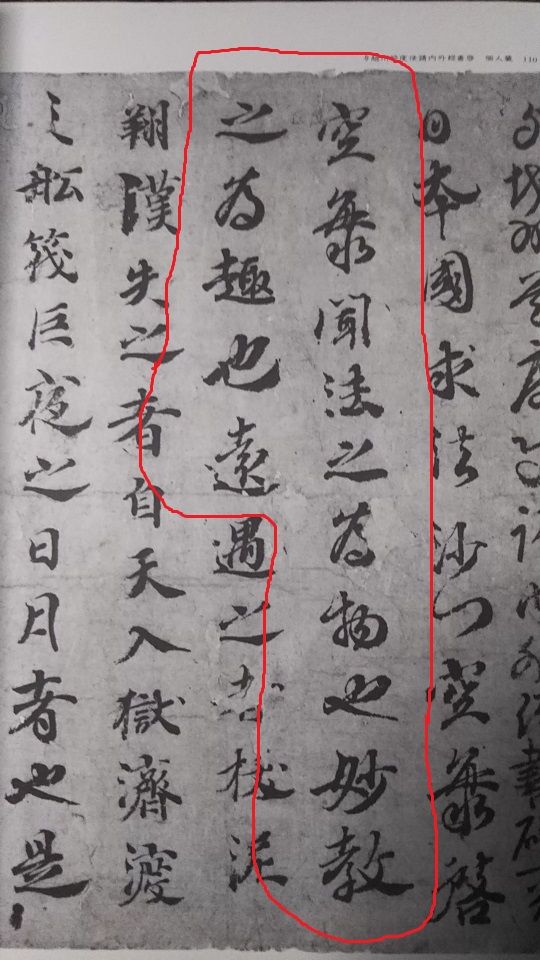

空海聞く、法の物たるや妙なり、教の趣たるや遠し

以前こんな日記を書きました。書道教室の廊下展ー大口を叩いたものの書いたのはこの文章です。「空海聞く、法の物たるや妙なり、教の趣たるや遠し」 弘法大師 越州節度使に与うて内外の経書を求むる啓書道教室の先生の指導もあって、何とか仕上がりました。こうやって並べてみると、あまりの違いに愕然とする(ーー;)ちなみに、これはマシな部分を切り取ってますから、全体を見たらショック死するレベル(ーー;)書道に詳しくない人からさえ、バランスが悪すぎると指摘を受けました今年は特別に徳島駅近くのあわぎんホールで、私が通っているカルチャーセンターの講習生の作品の展示が行われましたが、さすがに、展示して衆人の眼に晒すのは無理(ーー;)それはさておき、この作品を先生に添削してもらっている時に「なんて書いてるんだろう」と教室でつぶやき声が聞かれましたが・・・・いきなり聞かれると判りませんね(ーー;)調べてみたら焦った(ーー;)「空海聞く、法の物たるや妙なり、教の趣たるや遠し」「私空海はこのように聞いております。真理(法)というものは誠に妙なるもので、物質として扱うことはできませんし、教えというものはまとこに深遠なもので、その趣を言葉で表しにくいものなのです。」空海「性霊集」抄 (角川ソフィア文庫 G1-14 ビギナーズ日本の思想)[本/雑誌] / 空海/〔著〕 加藤精一/訳 なんか違わないか???法→物→妙、 教→趣→遠 ですから「法という物は妙で、教の趣は遠い」と訳すべきで「物質として扱うことはできません」などという訳はおかしいのでは?意訳したら「仏教の教えは素晴らしいけど、なかなか難しい」と思うんですけど、法と教の違いを伝えるのが難しい。法ー仏教の本質的なもの教ーそれを具体的に説いたものという感じですかね?こんなこと書くと全部訳せよって加藤先生に言われるかも(*^_^*)さて、この文章は、弘法大師が中国から帰国されるとき船待ちをしていた越州で、経典などを追加で集めようとして節度使にその協力を依頼した時の冒頭の一文です。まず、「仏教の教えは素晴らしいけど、なかなか難しい」から始まってまず、お釈迦さまや孔子が法を説いて回ったことを引いて、教えの伝えることの困難さを書き、その教えを得るために自分が非才ながらも教えの伝わっている素晴らしい国、中国に遠い日本から大変な思いでやってきて、努力したけど十分に収穫を得られていないことを話します。次に節度使の素晴らしい人柄と威徳がいかに優れているかまた人民に慕われているかを、「孔子の弟子のようだ」と称えその節度使の力によって人に役に立つ典籍を持ち帰れたならば海よりも深く、山よりも高い恩を忘れず報いたい。とまで歯の浮くような文章を書かれています。この当時は美辞麗句が流行っていたとはいえ、ここまで書くかと思われますが、1200年後の今日でもこの文章が残っていることを考えれば弘法大師の想いは嘘では無かったと言えるのではないでしょうか?いかがでしょう?

2019年04月03日

コメント(6)

-

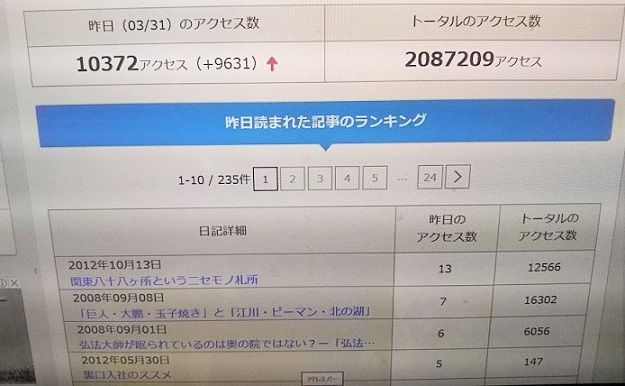

元号発表の大異変?令和ショックか?ーアクセス10372の謎

新元号が発表されましたね。「令和」ですと個人的にはイマイチどころかあり得ないような元号ですね。大体「和」は「昭和」に使っているし「令」はなんとなくイメージが悪い(ーー;)固いんですよね。タイムマシンがあったら、昨日に戻って、ブログで発表してやる。そうしたら、候補から消えるだろう。さて、それはさておき、昨日のアクセスが10372ですよ(◎_◎;)一昨日の3月30日はアクセスが741なんですよ。実に前日比+9631(◎_◎;)当ブログのアクセスは平均して500~800多い時で1000を超えることもありますが、今まで私が知っている最高が2000台アクセス10000なんて初めてです。昨日は忙しかったので、夜にPCを開けて戦慄しました。いったい何が起こったのだろう???記事のランキングを見る限り、それほどアクセスが集中した理由は不明です。サイドに設定しているフリーページへのアクセスが多かったのでしょうか?実は令和ショックが現在も続いています。今朝PCを開いた時に、アクセス5000ぐらいで、お昼に見た時に7000台になっており、現在は8000台。午前中のアクセスが多いようですので、海外からのアクセスが多いのかも。さて、この画像を載せると、下の人気記事が気になりますね。1位が関東八十八ヶ所というニセモノ札所 誤解の無いように申しあげておきますが、私が関東八十八カ所霊場をニセモノと言っているわけでなく、そう言っている方に反論して擁護しているんですが、元記事が削除されていますので私が言っているように誤解されてしまうかもしれません(ーー;)2位は相撲関連の回顧ネタ。「巨人・大鵬・玉子焼き」と「江川・ピーマン・北の湖」3位はまたまた衝撃の真言宗ネタ弘法大師が眠られているのは奥の院ではない?ー「弘法大師 伝承と史実」の衝撃 34位は裏口入社のススメまともな記事は書かんのか?とお叱りを受けそうですが・・・結構まともな就職アドバイスのつもりです(*^_^*)写真には写っていませんがその下にはこんな記事が・・・本当は恐ろしい出雲大社以前こんな批判を受けたことがあります。センセーショナルな見出しで、注目を集めようとする姑息な手法当たっているかも(ーー;)

2019年04月01日

コメント(6)

全7件 (7件中 1-7件目)

1

-

-

- 自分らしい生き方・お仕事

- 過去の友人を切り捨てないことです。

- (2025-11-20 07:47:14)

-

-

-

- 楽天市場

- 楽天ブラックフライデー2025【2025年…

- (2025-11-20 08:27:41)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 山本由伸が“ジャッジ超え”MLB3位に …

- (2025-11-20 09:00:10)

-