2019年07月の記事

全23件 (23件中 1-23件目)

1

-

高すぎる都会のタクシーに戦慄する(ーー;)

前回の続きです秋葉原は死んだ?無駄になったリムジンバスの切符私のほうのお葬式は火葬場前の葬祭場なので、出棺時間は○○時ちょうどのはずところが、連絡してきた出棺時間は○○時30分おかしいね?私の思っている葬祭場と違うんだろうか?帰りの飛行機の時間が違ってくるではないか?葬儀社に電話をかけると、喪主と私が打ち合わせた時間は開式時間でなく出棺時間だという。時間がくるってくるではないか!(◎_◎;)さらに当日はお葬式以外に法事もある。法事に影響が少ないように葬儀時間を設定したのにそっちも調整しなければならないではないか(◎_◎;)焦った(ーー;)その調整で、喪主さんと葬儀社に電話をかけて、調整に時間を取られ、秋葉原をj出るのは4時半を回ってしまった(ーー;)運悪く?、夕方のラッシュ時に掛かってしまう(ーー;)最寄り駅に着いたのは5時40分。何とか通夜に間に合うぞ(*^_^*)電話をかけて、「これから歩いていきます」「タクシーで来なさい」タクシーなんかいないんですけど(ーー;)「家族葬だから時間に間に合えばいいでしょ 作務衣で来ているから、袈裟だけかけて座っとくわ」「家族葬じゃないし、たくさん会葬者が来てるよ」「ええ~(◎_◎;)家族葬って聞いていたんですが・・・」地図で見ると400メートルぐらいだが、実際は遠く葬祭場は遠くなんとか10分前に着いた。式場に入ると人で埋まっている(ーー;)作務衣に草履、旅行ケースを引いた私はいかにも場違いだ(ーー;)こんなに人が多いのに、親族席に作務衣に袈裟をかけて座っている人がいたらいやでも目立ってしまう(ーー;)あわただしく着替えて、開式ギリギリに、親族席に座る。その直後、導師が入って来て私は緊張したが・・・向こうも緊張したのか一旦柱の陰に入った。私は気づかなかったが従妹の話によると、私を見て相手の顔色が異常な程に変わったので笑いそうになったらしい。その理由はわかる。その僧侶は葬祭場が手配したのだが、私は事前に全くアドバイスをしていないし、さらに、ギリギリになってやってきたので、相手からすると突然出現したように思いかなり驚いたのだろう。それ以外にも理由があるが、それはまた後ほど。通夜も無事に終わり、翌日は一時間半前に葬祭場に到着。ちょうど導師の僧侶も車で入ってきた。葬祭場の受付に僧侶が到着したことを伝えたが、迎えに出る感じでもない。徳島だと迎えに出ていくんですけど・・・別にいつでも迎えに出てこいとは言いませんが、葬祭場の社員は親族の代行ですから、声をかけられたら案内するぐらいのことはしてもいいと思いますけどね。一言挨拶しようと葬祭場の中から僧侶が下りてくるのを待っていたが、こちらを時々見るがなかなか降りてこない。着替えた後、少しお参りさせてもらい、親族の控室に向かうと葬祭場の社員が「お坊さん来られました」違うだろ、親族です。導師をされた僧侶は私より20近く年配で背も低い。間違えるかね?葬儀も無事終わり火葬場へ向かい、火葬の炉に入れた後収骨前に私は帰らせていただいた。火葬場までタクシーを頼んだ。地図で見ると二キロはない。徳島ならせいぜい700~800円千円まではいかないだろう。しかしこちらのタクシーは初乗りが730円、えらい高いな。車が動き出した瞬間、運転手がメーターをポチっと押す。送迎料金かね?それに、えらく早くメーターが上がるんですけど・・・(ーー;)結局1720円だと!(◎_◎;)タクシーは私を下ろした直後、駅前でお客を乗せて走り去った。タクシー運転手をするには都会に限るな(*^_^*)帰りの飛行機から見た東京の空

2019年07月31日

コメント(11)

-

秋葉原は死んだ?

前回の続きです。無駄になったリムジンバスの切符無駄になった切符を持ったまま、再度元会社の社長に電話を掛けました。「すいません、お葬式入りました」「なんだよ、今しか会えないじゃないか。俺もすぐ帰るから 秋葉原に来いよ」羽田からモノレールで浜松町に向かう。この路線に乗るのは初めてだな。浜松町から京浜東北線で秋葉原へ。京浜東北線のホームは25年前と大して変わらない。そして、秋葉原に到着。秋葉原の京浜東北線ホームも25年前と大して変わらない。さて降りるか。なんだよこれ?(◎_◎;)駅の構内にガチャのコーナーがある。実際はここに映っている数倍の広さがある。構内の食堂なども変わっている(◎_◎;)そして、改札を出て一瞬、訳が分からなくなった。ここどこだよ?秋葉原は学生時代から13年の付き合いがあり勤めていた会社も秋葉原だった。私の知っている秋葉原は電気街だ。大型電気店が何店もあり、その電飾がギラギラと光っている。駅のガードの下にも、「~無線」という名前の電気屋が並んでいる。東京には珍しく「値切る」ことができた。というより秋葉原では「値切って買う」のが普通。欲しい商品があったら、値切ってみて高かったら別の店へ行き、安いところを捜して買う。一方でジャンク品などを扱う電気部品店があちこちにあり、商品を箱のまま積み上げて「欲しいもんがあったら、そこらの電気店で商品見てから品番を言えばそれより安く売ってやる」とおっちゃんが声をかけてくる怪しげな店もある。一方で今でいうディスカウントショップも多くあり、吊るしで一万円のスーツなども売っていた。また、青果市場があったときは、トラックが夜じゅう走り回り、リヤカーを引いたおっさんが段ボールを集めて回る。灰皿もないのにタバコを吸い、そのまま床で踏んで消す。というガラの悪そうな食堂もあった。ここから御徒町を抜けて上野までは、山手線沿線ながら戦後の闇市をイメージさせるような、本物だか偽物だかわからない商品を売る店と、日雇い労働者が住むドヤ街のイメージが交じりあって、かなりディープな空間だったような気がする。しかし、そんな面影は全くなく、ファッショナブルな街並みに生まれ変わっている。また、テレビで見るような、ポッチャリ体形でTシャツを着てディバックを背負った典型的なオタクが歩いているよ(◎_◎;)こっちも、怪我しているので靴が履けず作務衣で草履をはいて、旅行ケースを引っ張っているから、いかにも怪しくて職務質問されそうだな(ーー;)スマホを取り出して駅周辺を検索する。しばらく画面を見ながらどこにいるかやっとわかった。会社があった方向へ歩き出すと、なんとなく雰囲気が残っている。25年前と同じビルに私のいた会社があった。30年ほど前、会社に入社したその日、社長ともう一人いる社員は午後になると出かけた。「電話番頼むわ」そこからが地獄。ひっきりなしに電話が入る。数時間にわたって、電話が鳴り続け、すべて応対するが事情が分からないので、「連絡します。伝えます。」と答えて、ポケベルで社長と社員を呼び出し、電話が掛かってきた要件を伝える。社長と社員が帰ってきたときは、ホッとしたけど完全に疲れ切った(ーー;)一日で辞めたくなったよ(ーー;)20年ほど前に訪問した時も、ひっきりなしに電話が掛かって電話応対の声と、指示をする声と、応接での打ち合わせの声が交錯し社員は皆あわただしく働いている。そんな場面を想像しながら、会社の扉を開けた。ところが、社員は誰もおらず、ガランとした空間が広がり社長の奥さんが留守番しているだけ。電話も掛かってこず、ラジオの音だけがひっそりとした会社内に響いている。「もう会社には電話掛かってこないんですよ。みんな携帯とパソコン持っているし、昔みたいに会社を訪問することもない」「そうなんですか」私がいたころに入ってきた社員○○さんは、まだ会社に残っている。「○○さんは当たりですね。私みたいに3年ぐらいしか勤めない人間ばかりでは困るでしょう」「えっ、3年ぐらいしかいなかった?」「はい」「イメージが強いのでもっと長かったかと・・・」「どういうイメージですか?」「鍋いっぱいの「ほうとう」をほとんど一人で食べたとか」「・・・」この会社では会社の車を立体駐車場でひっくり返してドアがめくれ上がったとか、派手に車をぶつけられてしばらく車がつかえなくなったとか、本業のほうも失敗続きでよく雇ってくれていたと思う(ーー;)出来の悪い社員ほど印象が強いのだろうか?社長も帰ってきて、しばらく話をした後、別れを告げ外へ出て通夜会場へ急ぐ、十分に時間に余裕はある。しかし、携帯を見ると着信履歴が入っている。電話をかけてみると話が終わったはずの、葬式の打ち合わせに不備が発覚した(ーー;)

2019年07月30日

コメント(16)

-

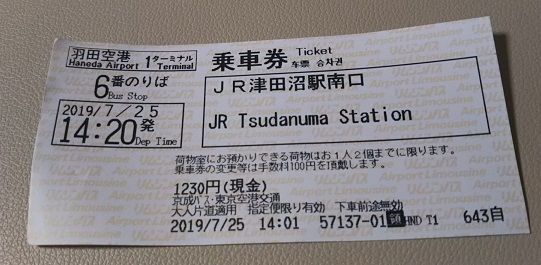

無駄になったリムジンバスの切符

一昨日、叔父の葬儀のために東京へ向かいました。実は飛行機は嫌いです(ーー;)飛行機は「鉄の塊が空を飛ぶなんて」という人もいますが実際は機体は1~2ミリの厚さしかない。アルミ箔で作った飛行機を飛ばすようなモノなのだ。今回も羽根が上下にペラペラしていたよ(ーー;)しかし、今回は翌日が友引ではないので、もし仮にお葬式が入ったら、朝一の便でとんぼ返りする予定でスケジュールを組み立てた。そのために、なるべく出発は遅くしたい。とはいえ、午前中に出発しないと間に合わない。叔父の家は羽田から最寄りの駅まで2時間近くかかるのだ。一方で宿は葬儀会場から離れたところに取った。朝一の徳島便に乗るためのアクセスがある場所となると葬儀会場に近いと間に合わない。あとは、お葬式が入らないことを祈るだけだ(*^_^*)羽田に一時過ぎに到着。このペースだと遅くても4時までに葬儀会場につくだろう。いきなり葬儀会場に向かうのは早すぎる。昔、お世話になっていた会社が秋葉原にある。途中三田なものだから折角だからへ寄って行こう。会社へ電話すると、社長をはじめ私が知っている皆さんはお出かけですと(ーー;)まあ、明日にしようかと思うと、社長から電話がかかってきました。「なんで、徳島を出る前に電話しないんだよ」「いえ、バタバタしていたので」「言い訳するな」「今日お通夜の後に寄れよ、うちへ泊るか?」「無理です、宿は津田沼なんで」「津田沼?なんで、そんなとこに宿取るんだよ」「葬儀会場は佐倉なんですよ」「そしたら、明日葬儀の後にお昼寄れよ」「お昼では無理です」「葬儀終わったら終わりだろ」「いえ、親族なんで・・・」「なんだよ。そしたら夕方寄って、最終便で帰れば」「最終便はちょっと遅すぎるんで・・・10分ぐらいお顔だけ拝見したら帰ろうかと」「ダメだよ、積もる話もあるだろ」結局、翌日のお葬式終わった後にできるだけ早くお伺いする話になりました。さて、今日はリムジンバスの乗り場でも下見しておくか。とウロウロするが・・・リムジンバスの乗り場長すぎない?乗り場わかんないよ(ーー;)ネットで検索して、あと20分ぐらいでバスが出るバスの切符を買って、少し休憩しようとベンチに腰を下ろしたら、不在電話が入っている。なんだろうね?と電話すると・・・「○○さんが亡くなりました」「ええ~」打ち合わせしている間にバスは行ってしまった(ーー;)

2019年07月29日

コメント(7)

-

悪いことは重なる2

前回の日記に書いた叔父の葬儀に行ってきました。悪いことは重なる飛行機を降りて、羽田に着いた途端に、お葬式の連絡が・・・(ーー;)とんぼ返りだ(ーー;)帰ってお葬式を終え、足が痛むので病院に行くと・・・「足が腫れてますよ、菌が入っているかもしれません」「大丈夫ですかね?」「傷がふさがっている状態で菌が増えると厄介ですよ」なんですと(ーー;)昨日、今日と初盆のお参りに行きましたが・・・あるお宅では、位牌の字を間違えている(ーー;)もう一つは初盆の灯ろうを間違えた(ーー;)忙しいときにミスが続く(ーー;)さらに、今日出かけようと準備していると・・・玄関前で何人かの声がする。なんと、倒れていた人がいたということで、お墓参りの方が介抱されていた。お墓参りの方かとおもいきや国道を挟んで向こうの病院に入院している人がふらふら歩いてきたんですと(ーー;)交通量の多い国道でよくひかれなかったものだ。救急車を呼んでお帰りいただきましたが、出発が遅れた(ーー;)先日行った吉野川ハイウェイオアシスの風鈴です。涼しいですかね?

2019年07月28日

コメント(13)

-

悪いことは重なる

一昨日、お寺で会があり、その準備のためにコップを山積みにして運んでいました。危なそうではあったんですが、そのうちの1個が落下。廊下に落ちて割れたところに、私が足を踏み出してしまった(ーー;)肉がめくれて血が止まらない(ーー;)ティッシュやタオルで押さえるが、見る見るうちに真っ赤に染まって、血が滴る(ーー;)電話をかけるにも、怪我した場所を押さえていないと、血が湧き出てくるので電話を取りにも行けない(ーー;)しばらくすると血が固まり始め、ようやく動きが取れるようになる。少し落ち着いてから近所の病院へ。「何で切ったんですか?」「ガラスのコップで・・・」「そうすると中にガラスの破片が残っているかも知れませんね」「えっ、折角ふさがったので開けるんですか?」「はい」「痛いのでは」「痛いと思いますよ」30分ぐらい掛かった(ーー;)4センチぐらいは傷口があるので、縫うと思いきや・・・テープを何本も張っています。「縫わなんですか?」「縫ってもつかないかもしれません 縫うかどうか微妙ですね」まっすぐ切れていたら縫うそうですが、めくれる様に切れているので、縫ってもつかないかもしれないですと。近所のお医者さんは内科なんで麻酔ないんですよ(ーー;)この忙しい時期に動き回れなくなった(ーー;)この暑い時期にお風呂に入れなくなった(ーー;)翌日、遠方の叔父の訃報が入ってきた(ーー;)私が昔大変お世話になったので、何とか行くよう調整中です。

2019年07月24日

コメント(17)

-

僧侶は特別な修行している人という誤解

先日、こんな話を聞きました。「僧侶の方は、修行しているので、精神的には鍛えられている方が多いのでは?」「いえ?そうでもないと思いますが」「でも普通の人よりは精神は安定されているのでは?」「普通の人みたいな人が多いですけど・・・」「僧侶の修行って大変なんではないですか?」「そんなことはないでしょう。普通ですよ(*^_^*)」そもそも、どれくらいを持って大変というのかよくわからない。たった一人、山の中のお堂で、朝2時3時に起きて桶に張った氷を割って、水をかぶり、三畳くらいの真っ暗な部屋で、ろうそくの明かりだけを頼りに毎日12時間~14時間、五十日間拝み続ける。その間、人とは全く会わず、食べ物は持ち込んだ蕎麦を一日二回食べる。というような修行だと、一日目から止めたくなるな(*^_^*)しかし、真言宗では普通一日三回2~3時間100日間拝む。うち最初の21日はその行に合わせて、五体投地という礼拝を100回ずつするので、まあ、ヒンズースクワットみたいなものですから体力は多少要りますけど・・・みんなでやるから怖くない(*^_^*)まあ、一日目からあと何日で出られると、計算している人もいますけどね。(*^_^*)真言宗はせいぜい一年ぐらいですが、禅宗の僧堂などは何年もいますから、さぞかし、修行が出来ているかと思いきやそうでも無いような気がする。某臨済宗の老僧など、私と口論になって檀家さんから「お互いに僧侶なんだから言葉を選んでください」といわれるぐらいですから、修行など出来てないだろう(*^_^*)どちらにしても、何年か修行したぐらいでは、人間は大して変わらない。世間では僧侶になったら精神が安定して今までは短気で強引な人が、温和な優しい性格に変わるように思っている人もいるようですが・・・それは無い(*^_^*)各宗派の祖師さんを見るといい。弘法大師・伝教大師・法然上人・栄西禅師・道元禅師・親鸞聖人日蓮上人。祖師さんに限らず、高僧といわれる方は、皆個性的で自我が強そうだ。丸いような人はあまりいませんね(*^_^*)むしろ、その人の個性が浮き出てくるように感じます。最近思うのですが、人から見て出来ないような修行はしなくてもよいような気がする。確かに、超人的な行をする人は存在する。その人を見て凄いとは思う。信仰対象にもなるだろう。しかし、それを真似をしようとは思わない。むしろ、誰でもできるような方法で、悟りを目指す方法こそが仏教らしくないか?僧侶は特別な修行をしていると思われることは仏教にとってはあまり良くない。そんな気がしています。いかがでしょう

2019年07月23日

コメント(22)

-

冷凍・冷蔵でウレタン梱包は正しいのか?

先日、お中元を頂きました。冷凍で送られてきた。中身はアイス最中(*^_^*)しかし、この中身以外にも興味のあるものがある。これだ。ドライアイス(*^_^*)水をいれて煙を出して遊ばねばなるまい(*^_^*)見ているだけで楽しい(*^_^*)その昔、某高野山の某寺院の「つくばい」にドライアイスを入れて楽しんでいたら住職に見つかり怒られた(ーー;)しかし、このドライアイスは、普通のと違って、しばらくすると途中で煙が出なくなった???おかしいな?と思いながら触ってみた?(絶対に真似はしないでください)なんと、氷ではないか!ドライアイスをケチるために氷を混ぜていたな!しかし、ふと気づいた。この荷物は冷蔵保存されていたが、断熱性の高いウレタンに入れていたら、冷えないではないか!以前にも、冷蔵保存でウレタン容器に入った品物が冷蔵扱いで送られてきたが、これも冷気は届かない。ウレタン容器に入れておけば、多少外気温の高いところに置いていても大丈夫だが、これがベストなんだろうか?専門家の意見を聞きたいところです。みなさんはいかがでしょう?

2019年07月22日

コメント(8)

-

本来はお祭なんですが・・・ぬるま湯野党で自民の独り勝ち?

このところ雨模様の天気です。4日前から近くの神社のお祭ですが、雨のため今一つ一昨日、雨でお祭が中止になった神社の参道。今日は参議院議員選挙の投票日で、これもお祭なんですがこちらも盛り上がりに欠ける。その理由は野党にある。自民党政治ではダメと判っていても、野党に任せたらもっとひどい状況になりそうな気がする。名前変えすぎ。「国民民主党」と「立憲民主党」と「維新の会」の違いが判らん(ーー;)名前を変えて、党を分けるほど価値のある政策は各党とも持ってないだろう。とりあえず、他との差をつけて自己主張するような政党はいらん。反自民一本でいくべきだが・・・また、自民党・公明党の支持者が4割ぐらいいるんだが消費税値上げに皆さん賛成なのかね?景気を考えたら、消費税は下げるべきだ。また、自民党政権が勝ったら、アメリカとの問題では譲歩するぞ。まだ、投票まで時間があります。まだ、投票してない方は、まだこれからですよ。

2019年07月21日

コメント(6)

-

浄土真宗ではお布施はしてはいけない?

お彼岸ー明日のために(六波羅蜜の説明)題目を唱えたら法華経は読まなくてよい?ーお経は能書き?先日から他宗についても書いておりますが、日蓮宗の題目の話で調べていたらこんな事に気づきました。浄土真宗では般若心経をあげてはいけない浄土真宗は極楽浄土への往生を願い、阿弥陀如来様をひたすら信じて助けてもらうという他力の教えですから空を説き、悟りへの智慧を説く般若心経とは相いれないと考えられます。浄土真宗では「南無阿弥陀仏」と唱えた瞬間に極楽往生が決まるといいますが、しかし、極楽往生が決まっているなら何もしなくてもいいのではないかという疑問があります。実際に戒は無いし、修行も無くて楽そうですが一方で、浄土真宗の絶対他力の教えというのはなかなか難しい。仏教には六波羅蜜という考え方がありますがご存知でしょうか?布施・持戒・忍辱・精進・禅定・般若という悟りに至るための六つの智慧です。お彼岸ー明日のために(六波羅蜜の説明)浄土真宗の檀家さんは真言宗より熱心だといいますがお布施をして功徳を積む→布施という自力の教え正しい生活をする→持戒という自力の教え極楽往生が決まっているので何事も我慢して生活する→忍辱という自力の教えお経を唱える→ 精進という自力の教え一生懸命阿弥陀様を拝む→禅定という自力の教えというようなことを行うようでは、絶対他力の教えとは言えないような気がします。親鸞聖人は結構修行した後に、自力で救われることは無いという境地を得られています。それはそれでよいと思うのですが、他の人が「南無阿弥陀仏」と唱えた瞬間に極楽往生が決まるなどという教えを真似するのは難しいような気がします。やはり、浄土の教えでも「一生懸命『南無阿弥陀仏』と唱えて精進したら亡くなる時に極楽へ往生できるかも」という浄土宗の教えのほうが現実的かも?いかがでしょう?この本は持っています【中古】 他力 大乱世を生きる一〇〇のヒント /五木寛之(著者) 【中古】afb

2019年07月20日

コメント(12)

-

不思議な縁というものを感じる

昨日、私の師匠のところに夏の挨拶にお伺いしました。さて、「なぜ僧侶になったのか?」という質問をされることがあります。僧侶になる人は大体三つのパターン(真言宗の場合)1 寺院子弟(親類含む)2 宗教大学卒3 寺院女子と恋愛以前こんな日記を書きました。住職になるには?私はその三つには当てはまらない。30半ばすぎて坊主になっているので、余程の事があったと思われているようですが・・・実は大したことは無い(*^_^*)むしろ、何もなかったからこそ住職にもなれたのではないかと思います。そもそも、僧侶になる時点で、入るお寺が決まっていないと真言宗の場合住職になるのはかなり難しい。なかなか狙ってもお寺に入れない。私の場合は、元々、行く当ても無く四国遍路をしていました。その時に、ある番外霊場を目指して歩いているうちに道に迷いたまたま見つけたお庵で道を尋ねたのが始まり。そこで、庵主さんが私の金剛杖(お大師様)を持ってお堂の中に入って行かれたので、私もついて上がらざるを得ない。30分ぐらい話をしていると「君、坊主になる気は無いかね?」いきなり?と思いましたが、後から判った事ですが、お遍路さんに僧侶になるよう進めるのがこの方のパターン。その時は、たまたま道場に空きが無く、そこでその方の師匠のところへ挨拶に行ったのですが、それが前述の私の師匠。そこでお話をさせていただき、翌年、高野山専修学院に行くことになりましたが・・・翌年は手違いで入れず、一年間高野山のお寺で手伝いをすることになりました。大きなお寺ですから境内の掃除や、宿坊の手伝いなどをするつもりでしたが、入った日に、衣を買いに行かされた。その後、衣の着方を習い、「明日から朝のお勤めに出るように」え?お勤めが主ですか?そして、一か月程たったころ、新品の紋白という法要用の袈裟をそこのお寺の奥さんが持ってこられました。「明日からこの袈裟でお勤め出るように」一同びっくり仰天。「これは貰うまでに普通は一年ぐらい掛かるんですよ」「これ新品じゃないですか。普通はお古ですよ」「これを貰うということは、お経は全部で出来んとあかん」実は裏がある。このお寺は多いときは250人ぐらいの宿泊があり一日に何度も法要を行うような寺院なんですが、「たまたまその時は役僧が二人しかいなかった」住み込みの学生が二人いて休みの日は何とかなるのだが、平日は困るということで、とりあえず、素人でも格好だけつけて座らせておく必要があったのだ(*^_^*)ちなみに翌年、私と違って気合を入れて僧侶を目指した人が入ってきて、お勤めに参加したかったようですが、その方は不運にも、お膳出しや部屋の掃除ばかりでした。なぜなら、翌年は新しい役僧が三人入ってきたので、素人は要らなくなった。高野山専修学院を出て、僧侶になりましたが、行く当てもありません。ただ、僧侶になったのは目的がありました。「虚空蔵菩薩求聞持法をしてみたい」虚空蔵菩薩求聞持法は百日間修法を行い、その修法のメインは虚空蔵菩薩の真言「ナモーアーカーシャガラバーヤオーンアリカマーリムリソワーカー」をイメージを行いながら一万回唱える弘法大師がこの修法を室戸で行い、口から明星が入ったとも言います。弘法大師が見た世界を私も見てみたい。ということで高野山専修学院を出た後、虚空蔵菩薩求聞持法を終えてしばらくして、現在のお寺の話が来ました。しかし、私を起用するというのは奇怪な選択(*^_^*)宗教系の大学で学んだわけでなく、しっかりした目的があるわけでなく、30半ばすぎて坊主になって、一年ちょっとしか経っていない人間にお寺を任そうと思うかね?学問も経験も足りんだろうし、どういう人間か判らない(*^_^*)実際に、その後に新しくお寺に入った人を見る限り1 寺院子弟(親類含む)ー人柄が判る2 宗教大学卒ー人柄と教学力が判る3 寺院女子と恋愛ー人柄が判るを満たしている。今から思い起こせば、絶妙の選択(自画自賛)だったと思いますが客観的にみたらありえない選択でしょうね。私でも大丈夫か心配するわ(*^_^*)私の側からしても、地縁などを重視したら、四国は選ばなかっただろうし、もう少し考えていたら、本堂も墓地も要整備のお寺には入るにあたっては考えるところもあっただろう。結論としては、することもなかったので、余り考えず流れにのっているうちに、坊主になってお寺に入ることになった。話を端折っていますが四国遍路から坊主になるまで5年ぐらい掛かっていますから、何かやることがあったり、坊主になるのが目的だったとしたら、こんなにゆっくりしてないでしょう(*^_^*)不思議な縁だと思いますね。(*^_^*)

2019年07月18日

コメント(12)

-

仏を拝むことと成仏との関係ー猫又童子さんにお答えする

猫又童子さんから、先日の日記にコメントいただきました。題目を唱えたら法華経は読まなくてよい?ーお経は能書き?コメントを一部引用させていただきます~~~~~以下一部引用~~~~~法華経第一の日蓮さんもお題目だけで救われる・・・う~~む最終的にどうもそこが落ちていかなかったところですね・・・じゃあ釈尊は成仏されてませんでしょう・・・滅後,法華経が編纂されたわけですしさすがに釈尊が座禅しながら「南無妙法蓮華経」とお題目されたとは思えませんしね~~~~(中略)~~~~成仏は執着を捨てる,さらには執着を捨てる!っていう執着意識をも捨てるお題目をあげようが,あげまいが成仏は関係なしなんじゃないかなあ~~~~~以上一部引用~~~~~この話は、書くにはまだ早いかもしれませんしネットで書くべき話でも無いかもしれません。実は少し前に感じたことがあります。お釈迦様は成道されて解脱されただけでそれ以上でもそれ以下でもない。上座部(小乗)の仏教は一応、お釈迦様までは無理でも近いところを目指している。しかし、一方で密教を含む大乗仏教は様々な仏を拝んでいるがその中に釈迦如来も含まれている。この大乗と小乗の二つの仏教にはどんな関係があるのだろう?この仏教のダブルスタンダードには疑問を持っていました。また、成仏とは何か、解脱とか違うのか?これを僧侶に聞いてもほとんど答えてくれないだろう。何故ならば知らないからだ。私もよくわかりませんでした。即身成仏については、フリーページに書いていますが今となっては違うような気がします。お釈迦様の仏教と上座部の仏教と大乗仏教と我々の密教は同じなのか違うのか?少し前にある僧侶の方から、こんな話を聞きました。「この世の中はバーチャルな世界なんですよ」この話を聞いた時点ではよくわからない。チベット死者の書を読みました。死後の世界がものすごくリアルに描かれている。その他の宗教でも死後の世界が描かれていることは少なくない。「これは作り話なのか?」作り話にしても、見てきたように描かれている。思いつくものなのか?死後の世界でも似たような話がある。ユダヤ教キリスト教イスラム教の天国は、まるで阿弥陀如来の極楽浄土のようだ。地獄も存在する。大乗経典はお釈迦様の作では無いとされているが誰かが見たものと考えられている。実は同じものを見て書いた人が違うだけでは無いのか?つまりこういうことだ。この世がバーチャルなPCゲームの世界としたら、外からそれを見ている世界がある。バーチャルなPCゲームの主人公が、仮に自分がバーチャルで実体のある世界が外に広がっている世界を見たとしたら・・・それが神であり仏では無いのか?仏教の仏像は、この世界の外にある世界の住人の姿を映したものではないのか?イスラム教のマホメットが偶像崇拝を禁じたのは自分が見た世界の神が表せないと感じたからではないのか?日蓮上人が「南無妙法蓮華経」を本尊としたのも同じ理由。従来の神仏像と日蓮上人が見た仏の姿が余りにも違ったからでは無いのか?さて、成仏とはなにか?ずばり、このバーチャルな世界を抜け出すこと。これが解脱であり、輪廻を終わらせる手段では。真言密教やチベット密教の修法、禅宗の禅、上座部の瞑想これはすべて、バーチャルな世界を抜け出し、真実の世界を見るための手法。日蓮上人の題目や法然上人の念仏も同じ。真言密教の観想、禅宗の只管打座や公案、題目や念仏すべて、一心にやり続けることによって、だんだんと心の動きが止まってくる。それがバーチャルな世界を抜け出す方法では無いだろうか?また、以前は戒律を守ることによって、執着から離れて真実の世界が見えてくると思っていましたが、違うようです。真実の世界が見えてくるからこそ、執着を離れて戒律を守れるような気がします。ちょっと考えてみたことなのですが、うまく表現できませんしかし、仏教のみならず、多くの教えがつながるように思いますいかがでしょう?

2019年07月16日

コメント(21)

-

高速道路のマナーが悪すぎる

一昨日は例の勉強会のため、淡路島まで行ってきました。尼僧と女僧ー髪が長いとだらしない? 片道70キロ超、集合時間が7時半ということで、こちらはラッシュ時の6時前に出発することになります。私の愛車は17年目のワゴンR(ノンターボ)なので、高速走行は厳しいのですが、高速を使わないと淡路島には渡れないので仕方ないですね(ーー;)連休前のためか車も多いし高速道路のマナーが悪いです。トロトロと追い越し車線を走り続ける車が何台もおりました。早く走行車線に戻ってくれ。ひどいのになると、トロトロ走る上にハービームのまま(ーー;)後ろを見ないで、ウインカーを出して追い越し車線に出てくる車もいましたね。後ろから車が急ブレーキをかけて、追突しそうです。こっちは上り坂ではアクセルを踏んでも加速しないし加速に時間が掛かるので、ブレーキをかけるような走りはしたくいないんですが・・・教習所では交通ルールを守れとは教えますが、車がスムーズに流れるような運転をするようには教えない。しかし、事故を防ぐには、車が円滑に流すのが一番に思えますね。さて、勉強会も9時半に終わり、高速で再び戻ります。帰りにずっと気になっていた「天丼390円」の店に入ってみました。自動券売機の前に立つと、天丼390円のはずが表示されているのは600~700円の商品。まあ、天丼600~700円でも十分安いですが、これを注文したら負け。店の戦略にはのらない(*^_^*)パネルを操作して、最安商品を探す。ついに、見つけたぞ、「天丼390円」の商品。しかし、野菜天丼とか鶏たま天丼とか気になるが、当初の予定通り「天丼390円」にする。気になる味のほうは・・・まあ、390円にしては悪くない。ただ、この商品はたぶん注文しない。今度は「野菜天丼」か「鶏たま天丼」にする(*^_^*)

2019年07月14日

コメント(10)

-

題目を唱えたら法華経は読まなくてよい?ーお経は能書き?

「お題目」と言うと同じことを繰り返すことを指しますがもともとは「南無妙法蓮華経」とお唱えすることです。日蓮宗は「南無妙法蓮華経」を何度も繰り返すので、そこから転じて同じことを繰り返すことを「お題目」と言うようになったと思われます。さて、先日、日蓮宗系の僧侶の方と話をする機会があり日蓮宗系はどんな修行をするのか興味があったので尋ねてみました。日蓮宗は天台宗で修行した日蓮上人が建てた宗派です。天台宗といえば、法華経をベースにした中国で成立した教えですが、日本に輸入されてから急速に密教化していき、真言宗に近くなります。その日本天台宗にノーを突き付けて法華経を最上として教義を組み立てたのが日蓮上人。中国の天台では天台大師智顗が摩訶止観によって仏教瞑想法を説いていますので、その修行法が日蓮宗にも伝わっているかと思いきや、そうでもないようです。『摩訶止観』を読む/池田魯參【1000円以上送料無料】「朝と晩に法華経を読んで題目を唱えます」その他にも文章を読むようですが、基本はそれだけだそうです。日蓮上人は末法(お釈迦様の教えが伝わらなくなった時代)の修行法として題目を唱えることを説いたということですがこの話を聞いて一つの疑問がわきました。「題目を唱えたら法華経は読まなくても良いのではないか」実は真言宗でも似たようなことがあります。般若心経というお経がありますが、最後に出てくる「ガテーガテーパーラガテーパーラサンガテーボーディスワーハー」が重要な部分でそれ以外は薬の能書きみたいなものなんですよ。え?そんなことを誰が言っているかって?弘法大師です。性霊集の「宮中真言院の正月の御修法の奏状」の中で一般的なお経は薬の効能書き。それに対し真言と修法は薬を飲むことと言われています。四国のお遍路さんの中には、札所で読経するときに、般若心経を通しで一巻お唱えしてから、「ガテーガテー」の部分だけ三回繰り返す人がたまにいて、「おかしなことをする人だ」と思っておりましたが、理にかなっていますね(*^_^*)とはいえ、お経を全く無しで、真言だけってのも・・・それに般若心経ならまだしも、真言宗の最重要経典の理趣経で印と真言だけにしてしまうと、通常は20分~30分掛かるお経が早ければ30秒で終わる。法事では短い・手抜きと思われるような気がしてならない(ーー;)お経は30秒で終わって、「お経は能書きですが、真言が重要です」という説法に20~30分費やせば問題ないような気もするが時間つぶしに思われるだろうな(*^_^*)さて、日蓮宗が「南無妙法蓮華経」だけで足りるはずなのに、わざわざ法華経を読むのは、物足りないから???ちなみに前述の僧侶の方の話では、修行中は法華経28品のうち8品読まれるようですし、28品全部読むこともあるそうです。「28品読んだら5時間は掛かるのでは?」とお尋ねしたら「もっと掛かる」そうですが難行です(ーー;)「題目を唱えたら法華経は読まなくても良いのではないか」と言う疑問については今度お会いした時に、お尋ねしてみます。

2019年07月12日

コメント(15)

-

野良犬捕獲大作戦3-やはり猫がかかった

こちらは昨日から嵐のような天気です。雨はともかく風が強い。看板や植木が倒れています。さて、野良犬捕獲作戦野良犬捕獲作戦2この続報です。土日月と三日間現れなかった野良犬ですが、昨日・今日と現れた。やはり捕獲作戦は続行しなければいけない。しかし、今朝、仕掛けたオリを見に行くと猫がかかっていた(ーー;)ずぶぬれになっていたので、急いで出してやりました。多少拭いてやり、エサも与えましたが、大丈夫か気になります。やはり、猫用のエサでは猫がかかる(ーー;)猫用のエサには懸念がありましたが、やはり犬用のエサでないといけませんね。

2019年07月11日

コメント(8)

-

野良犬捕獲作戦2

先日の続報です。野良犬捕獲作戦さて、月曜日に動物管理センターより捕獲用のオリを持ってくるという電話がありました。しかし、先日日記を書いた金曜日以降「土日月」と三日間は野良犬が現れない(ーー;)これはこれでいいのだが、どこかへ行ったのかどうかもわからない。オリは断ろうかと思いましたが、1週間ぐらい置いておいて掛からなかったら引き上げると言われたので、持ってきてもらうことにしました。こんな感じで結構大きい(◎_◎;)「エサは猫用のものを使いますので、・・」「えっ、猫用?」「はい」「この辺は野良猫が結構多いんですが・・・」「猫用のほうが匂いがありますので・・・」猫が掛かるような気がする。うちで餌を与えている地域猫「ぶうたろう」地域猫とは野良猫が増えるのを防ぐため、去勢したうえで、地域で餌を与えて世話してもらい、野良猫が増えないようにする活動。今日も野良犬は現れていません。

2019年07月09日

コメント(4)

-

ペットと一緒にお墓に入ってどうする?

今日、NHKの7時のニュースを見ていたら、「ペットと一緒にお墓に入りたいが受け入れるお寺が無い」と嘆く男性が出てきた。当たり前ですよ。お墓は幸福増進装置。先祖を祀ることによって、その功徳が子孫を反映させる。仏教の考え方というより、元の考えは儒教+日本古来の日本教から来ています。確かに、本人がペットと一緒に入りたいと言うのは判る。しかし、それを祀る人がいるのかな?先祖であれば、「自分の先祖だから」という理由で全く知らない遠い先祖でも祀ってくれるでしょう。しかし、ペットなんか祀るか!遺言を残したところで、自分の子供が火葬した後ペットが先に入っている墓に入れてくれる保証は無い。それに共同墓地では受け入れるところは少数です。自分の先祖の眠っている墓地の隣にペットを入れられたらペット好きな人でも気持ちが良くない人はいるはずです。最近は非常識な人が、増えてきて犬を連れて墓参りに来る人もいるようですが、お墓には先祖が眠ることを理解していないのでしょうか?父親の会社に犬を連れて挨拶に行くようなものです。つまり、ペットと一緒に入れるお墓を作った所で、ペットを入れた後、自分が入れる保証は無いし将来祀る人がいなくなる可能性も高い。お墓を作った所で無駄になる可能性も高いということです。それはさておき、ニュースでは浄土宗がまじめにこの件について議論しているという報道でした。ペットをお墓に入れても良いかどうか、全国のお寺から問い合わせが来ていると言うのですが・・・それを仏教の教義に照らし合わせているだと?浄土宗の僧侶(本山の教学なんとか)によれば人間は極楽浄土へ行くが、畜生も極楽浄土へ行くさらに餓鬼や地獄からも極楽浄土へ・・・はあ?~大丈夫ですか?それが本当なら、浄土宗の教義からみて間違ってますし、浄土宗僧侶は要りませんよ。浄土宗やめますか?坊主やめますか?NHKが脚色して報道していると信じたい。みなさんいかがでしょう?

2019年07月08日

コメント(10)

-

下書き日記断捨離シリーズ7-戦争になったら誰を殺しますか?

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながら そのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。 以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。 折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものも ありますのでご了承ください。 2010年4月7日の下書き日記です。 ~~~~以下下書き日記~~~~今を遡る65年前の昨日、4月7日に坊ノ岬沖で戦艦大和が沈みました。戦艦大和といえば、大日本帝国を象徴する兵器です。莫大な予算を使い、技術の粋を集めたにも関わらず、すざましい攻撃を受けたとはいえ、たった二時間あまりで2000人以上の巻き添えに海の藻屑となってしまったことが、戦争というものの本質を現わしているようにも思えます。戦争というものは無駄です。それゆえ、「如何にして戦争を回避するか」ということを考えなければいけないでしょう。そのためには「何故戦争になるのか」ということを考えなければいけないと思います。しかし、日本人は「戦争はいけない」と考えていても、「どうしたら戦争を避けられるか」を考えていないように思えてなりません。例を挙げてみます。小林よしのり氏の「戦争論」に書いてある話です。ある会社で昼休みに何人かの会社員が「戦争になったら誰を殺すか」というような話をしていたそうです。自衛隊OBのAさんも聞かれたそうです。「Aさんは戦争になったら誰を殺しますか?」Aさんはこう答えたそうです。「敵の兵隊だ」小林氏はそう答えるしかないのだが、何人かの会社員にはそう答えた意味がわからなかったと書いています。何故戦争になったら「敵の兵隊」を殺すのか意味がわかりますか?私は最初読んだ時には理由がわかりませんでした。また、この本にはその理由は書いてありません。しかし、軍事の世界では常識です。それを、私がたまたま判らなかっただけでしょうか?もしそうでなかったとしたら・・・軍事の常識を知らない国は、「自国の意に反して戦争に巻き込まれる怖れがある」戦争を知らないということは危険なことだと思います。先ほどの答えですが、戦争というのは基本は正規軍同士の戦いなのです。それも敵味方が判るように目印をつけます。それ以外を攻撃することは許されていません。すなわち、「戦争になったら敵の兵隊を殺す」以外の答えはないのです。日本人は戦争はなんでもありと考えていますが、そうではないのです。当然、敵の兵隊に対しても戦闘員と非戦闘員の区別はありますし、捕虜の扱いも決められています。一方、ゲリラなどは「非合法戦闘員」といわれ、その場で射殺しても構わないとされています。具体的に言うと、某国軍が日本に侵略してきた時、「正規兵として武器をとって戦う」場合は捕虜として人道的扱いを受けます。しかし「民間人が敵兵をいきなり刺す」場合はゲリラとして射殺されます。戦争になったら、戦わずにすぐに降伏して、仮にそれでも相手が攻撃してきたら竹槍を取って戦うなどという馬鹿なことをいう政治家がいましたが、それなら最初から武器を取って戦ったほうが良い。「戦争は何でもあり」「戦争は人殺し」という考えを持っていると少なくとも戦争から悲惨な状況をなくす方向からは外れていきます。~~~~追加です~~~~私は現時点での憲法改正には反対です。憲法は改正する必要がある。しかし、まず米軍に日本から出て行ってもらってからだろう。そうでなければ、日本は戦争に巻き込まれる。それに消費税には反対です。消費税増税反対の党に入れる。戦前の日本は、軍部が暴走したのが戦争の原因と思われていますが違う。満州事変以降、選挙も政権交代も行われていました。つまり、日本人は戦争を選んだ。それは忘れてはいけないと思います。【中古】【古本】それでも、日本人は「戦争」を選んだ/加藤陽子/著【教養 朝日出版社】

2019年07月07日

コメント(14)

-

新発意に勝てるか?

僧侶になったばかりの人を「新発意(しんぼっち」と言います。「新」たに仏の道を歩もうといういう「意」志を「発」したという意味なんでしょう。今年の4月にその新発意さんが挨拶に来られました。「新発意に拝んでもらうのが一番ありがたい」とも言います。その心は、新発意はまだ僧侶になりたてなので、一生懸命にお経を見ながら間違えないように唱えてくれる。そうです。と言うことは、何年も経った僧侶は、夕飯は何を食べようかとか法事が終わったら何をしようかと考えながら拝んでいるので有難味がないということですかね?そういう話をしていたら、「法事の後の法話をどうするか考えていたら間違える」という方がいらっしゃいましたが、それは本末転倒法話を頼まれて逃げる住職さて、新発意さんは、確かにオーラがある。以前こう書きました。「真言僧は修業期間を終わったばかりの時期には それなりに修行僧の雰囲気がありますが、しばらく経つとそのオーラが消えてしまいます」こうも書いています。「法衣をまとっていても、 普通のおっさん・おばはんにしか見えない人もいる」真言宗と浄土真宗はどう違う-4ー実際は大して変わらないかもこれでは拙いのだが・・・僧侶になったばかりの19年前と比べると私はかなり違うはず?10年前と比べても違うだろう?お経自体は大して変わらない。しかし、その理解度は雲泥の差がある。字は別人のようだろう。ただ、見た目はどうなんでしょうか?自分で見えないだけに気になる。坊主は人柄2ー坊主の評価は世間と違う他人と比べても仕方ないですが、新発意だった時の私には勝ちたいと思いますね(*^_^*)

2019年07月06日

コメント(15)

-

野良犬捕獲作戦

少し前から、境内に野良犬が来ています。首輪がついていたので、誰かが放しているのかと思ったらずっとこの付近にいるみたいです。何もしなければ害は無いのですが、人を見ると吠えまくるし結構大きいので噛まれたりしたら大変です(ーー;)かわいそうとは思いますが、ついに、動物管理センターに電話して相談した。「捕獲を希望ですか?」「そうです」「住所はどちらですか?」「○○です」「そちらへパトロール行くようにします」「パトロール?」「はい、大きめの車でパトロールします」「それでは、道にいないと捕まえられないのですか?」「そうです」それは困る「敷地内にいるのですが捕まえられますか」「いえ、人を見ると逃げるようでは難しいかと」それでは捕まえられないではないか!実は私は生き物の捕獲は得意なのだ。カメもイタチも罠で捕獲した。「わなとか仕掛けたらダメですかね?」「捕獲用のオリとか使えば何とかなるかも知れません」「オリ?それはかなり大きいのが必要では?」「軽トラに二つ乗るぐらいのだったら・・・」「そんな大きいオリは持ってないですけど」「お貸ししますが、管理してもらわないといけないです」「判りました」「犬以外の動物が掛かったら、放してもらうことになります」「判りました」「土日は対応できないので、金曜日のお昼から月曜日の朝まではオリを閉めといてもらうことになりますが」「判りました」「これから持っていけるかどうか確認します」「いえいえ、今持ってきてもらっても、月曜日まで仕掛けられないではないですか」「そうですね」「月曜日でいいですよ」ということで、野良犬用のオリが月曜日にやってくる。一応、捕まえた後は、首輪があるので、捜索犬の届と照合するようですが、もし、1週間引き取り手が現れなかったら処分されてしまいます。やはり、生き物を飼う人は責任を持ってほしいと思いますね。

2019年07月05日

コメント(6)

-

下書き日記の断捨離シリーズ6ー「お坊さん便」の衝撃

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながら そのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。 以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。 折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものも ありますのでご了承ください。2015年12月16日の下書き日記です。~~~~~以下下書き日記~~~~~少し前に、アマゾンで「お坊さん便」というのが始まりましたね(*^_^*)全日本仏教会がAmazon「お坊さん便」に苦言 「お布施はサービスの対価ではない」と“商品化”批判~~~~~以下引用~~~~~全国一律定額料金で読経・法話を僧侶に依頼できるサービスとして、みんれびが12月8日にAmazon.co.jp経由で開始した。全日本仏教会の齋藤明聖理事長は、諸外国の宗教事情を鑑みても、宗教行為を商品としている国はないと指摘。「世界的な規模で事業を展開する『Amazon』の、宗教に対する姿勢に疑問と失望を禁じ得ません」と批判する。齋藤理事長は、お布施を「慈悲の心をもって他人に財施などを施すこと」と説明。見返りを求めるものではなく、「六波羅蜜」(ろくはらみつ)という修行の一環だとして、「戒名」「法名」も含めサービスの対価ではないと強調する。2015年12月24日 19時49分 更新 [ITmedia]~~~~~以上引用~~~~~最初にこれを見たときは、すごく驚きましたね。定額の「お布施」を業者が決めて、僧侶を派遣するってどうよ。アマゾンがやったから話題を集めただけで、こういうサービスは以前からありました。坊主の専門誌でも、業者の取り分が6割だとか、さらにそれが支払われないだとか問題になっていました。まあ、順当に考えたら、アマゾン(通販) 3万5千円→取り分5千円 ↓みんれび(運営会社) 3万円→取り分1万円 ↓坊主 2万円う~ん、2万円の取り分でも一日2回、25日仕事があったら100万円(*^_^*)それより、直接3万5千円を狙ったほうがよくないか?3万5千円で一日2回、25日で175万円(*^_^*)おいおい、東京に地方の坊主が集中するぞ!実際、みんれびには「お坊さん便」の問い合わせより坊主の登録希望が多かったとか?ただ、実際にはこんな感じですよアマゾン(通販) 3万5千円→取り分1万円 ↓みんれび(運営会社) 2万5千円→取り分1万5千円 ↓坊主 1万円気になるから、私が問い合わせしてみようか?多分、「まともな」坊主の方は問い合わせんだろう(*^_^*)それはさておき問題の焦点はこちらです。>「お布施をいくら包めばいいのか相場が分からず不安」という声に応えた商品お布施の不明瞭さが問題になっていますが仏教界としてはどうしたらいいんだろう?>お布施を「慈悲の心をもって他人に財施などを施すこと」と説明。>見返りを求めるものではなく、「六波羅蜜」(ろくはらみつ)という修行の一環だとして、「戒名」「法名」も含めサービスの対価ではないと強調強調していただくのはともかく、基準を言わないとわからないだろう(*^_^*)実は、基準は以前はありました。ある村にお寺が一つだけあります。そのお寺を建て直すことになった。村には村の半分の土地を持っている庄屋が1軒。そのまた半分5軒の地主が持っています。そのまた半分を20軒の自作農。残りを200軒の小作兼自作が持っています。庄屋はどれだけ出すか?地主は?自作農は?小作兼自作は?総額が1億円とすると庄屋 5000万円地主 500万円×5 計2500万円自作農 62.5万円×20 計1250万円小作兼自作 65,500円×200 計1250万円これが妥当な線。以前は農業が主流だったため収入が明確でした。ところが現代はそれがわからない。「お心任せ」「お気持ちで」というのは自分がそれくらいと思った金額ではないのですが自分が払える(払いたい)金額と誤解していますね。葬式・法事のお布施にしても本来は収入・資産の何分の1という言い方をするのが良いと思うのですが、それでは曖昧すぎます。お布施は高すぎるという批判もありますが、一方では寺院を維持できないような金額では困る。特に、神仏分離と農地解放の二度の弾圧によって収入を狭められてしまった寺院には厳しい時代になっていますので、その辺りを理解する人がいてほしいと思います。

2019年07月04日

コメント(4)

-

尼僧と女僧ー髪が長いとだらしない?

毎月、淡路島の海福寺というところで、弘法大師の秘蔵記という著作の勉強会に参加させて頂いております。この秘蔵記というのは、真言第六祖の不空三蔵の口説を真言第七祖恵果阿闍梨が筆記した、またはその恵果阿闍梨の口説を弘法大師が筆記した覚書と言われています。事相(行の仕方)に関する記述が多いので、真言宗では重要視されています。その内容はさておき、そこに毎回尼僧さんが参加されています。注)厳密には僧は男性、尼は女性ですが、尼僧で書きます。尼僧さんは独特の雰囲気を持った方が多いですね。男の僧侶は、あまり坊主らしくない人も少なくないですが尼僧さんは比較的あたり外れがない。柔和な雰囲気を持ち、所作が美しく、格好も乱れがない。私が高野山にいた頃、専修学院生(男)は法会でも、もぞもぞしたり、足を崩しかけていたりするのに尼僧学院生は正座の姿で全く動かない。ただ、傍に年配の尼僧さんがいて、少しでも動くと「こら」と怒られていました。ところで、女性の僧侶はすべて尼僧というわけではありません。尼僧は比丘尼戒を受けた方で、この尼僧になれる場所は多くは有りません。私が知っている限りでは、高野山にはありますが、他の真言宗諸派では聞いていません。比丘尼戒を受けずに、比丘戒(男が受ける戒)を受け、僧侶になることが多いようです。比丘戒と比丘尼戒とどう違うかといえば、比丘戒は250戒に対し比丘尼戒は500戒と言われます。実際は倍は無いのですが、それぐらい多い。もともとの仏教はそんな差別はなかったのかもしれませんが何しろ仏教経典が成立したのは、お釈迦様の没後2百~3百年後。いわゆる原始仏典と言われる上座部(小乗仏教とも言います)では明確に男女の区別がありますね。前述の尼僧さんが尼僧か女僧かは分かりかねますが、一般的に剃髪している方は尼僧の雰囲気を持った方が多いですね。やはり、女性の特徴である髪を丸めているということは自分の中で戒を保つという意識があるからでしょう。自然と格好も整え、所作も柔和になるのでしょう。しかし、一方で、髪が長い女僧の方にはガサツな方がいることも事実。僧侶としての知識もないのに勉強しない人、そういう人は法話もできないので、こういう羽目になります。法話を頼まれて逃げる住職忘れ物が多いとか、気遣いもできなず、遅刻する人所作も知らず、袈裟もつけず、だらしない格好で恥じるところもない不機嫌な顔で歩き、挨拶もできない人。「然るに今、あらゆる僧尼・・・衣を染めて心を染めず」僧も尼僧も格好だけでは無いか、と弘法大師も書かれていますが格好もできてない人は情けない(ーー;)然るに今、あらゆる僧尼、頭を剃って欲を剃らずー真言宗は少数精鋭僧侶は教師という資格を本山からもらっているんですがこういう人は、何を教えるんだろうと思う。しかし、こんな人に限ってお金(お布施)と食べ物に執着するのでうんざりする(ーー;)以前など、少し席を外している間に、手羽先を全部食べられた(ーー;)大体ね、他人の分も考えて食べるべきですよ。って食べ物に執着しているのは私か(ーー;)私も勉強も修行も十分ではないし、忘れ物も遅刻も少なくないだらしない格好の時もあるし、愛想が良いわけではない。でも、同じ間違いはしないように努力していますし、不得意科目も克服しようと努力している。少なくとも挨拶ぐらいはしたいものだ。男子三日会わざれば刮目して見るべし男性でもそうですが、有髪の僧侶には似たような方が見受けられます。日本人は一般的に戒や律に対する意識が低いので、髪だけでも丸めているかどうかは、重要なのかもしれません。剃髪していると、普段着になったとしても目立ちますが有髪の場合は普通の人と変わらないですから。坊主は人柄2ー坊主の評価は世間と違う必ずしも、有髪の女性僧侶がダメというわけでは有りませんが、剃髪している方に比べて意識が低い方が多いのかもしれません。いかがでしょう?

2019年07月03日

コメント(16)

-

下書き日記の断捨離シリーズ5ーバイクが売れないんだって

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながら そのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。 以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。 折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものも ありますのでご了承ください。 2018年6月3日の下書き日記です。~~~~以下下書き日記~~~~私がバイクで走り回っていたのが、今から30年~25年ほど前。 その頃のバイク業界は元気だった。 日本のバイクの生産量は1位。 その頃と、現在で変わっていることは一つしかない。 限定解除が取りやすくなったのだ。 限定解除とは、日本のバイク免許は排気量ごとに免許が 区分されているのですが、排気量無制限のバイクに乗れる免許。 小型限定とか中型限定の限定が外れるので、限定解除と いわれます。 当時は、試験場で受けなければ400ccを超えるバイクには乗れない。 また、警察が大きいバイクが事故を起こしやすいと考えていたため、 バイクの限定解除の難易度は高く、10回程度落ちるのは当たり前。 その辺りで折れてあきらめた人も少なくないです。 そのため、日本では教習所で取れる中型免許保有者が多く、 車検がいらない250ccと車検が必要な400ccが主力商品でした。 特に250ccはパワーのある2サイクルの実質的な最大排気量 だったため、4サイクルもそれに対抗すべく高回転型のエンジンを開発。 400ccの4サイクルと三つ巴となり各社ともその三種の ラインナップを充実しようと戦いを繰り広げていました。 そのままなら、多少は売れ行きが落ちてもこんなに悪くなることは 無かったはず。 ところが、外圧によって限定解除を取りやすくしてしまった。 その結果、限定解除を教習所で受ける人が増え、 一気に大型バイク市場が活性化した。 しかも、以前のバイクユーザーは若いのでお金がない。 ところが、限定解除を教習所で受ける世代は、 それなりの年齢を経てお金もある。 大型バイクの値段はどんどん上がっていた。 一方で、以前は主力の250ccや400ccは売れない。 当たり前のことながら、普通に走る分には大型バイクのほうが面白い。 売れ行きが落ちるとともにラインナップも減り値段も上がってしまった。 はっきり言ってバイク高いですよ。 私もバイク乗りたいけど、新車を買う気にはならない。 そこそこ走る250が欲しいけど、 出せるのは40万円までかな? その条件で買える新車がないんですよ。 限定解除がまだ教習所で行われていなかったとしたら、 まだ、250ccや400ccは主力でしょう。 40万円で買える新車もラインナップできるはず。 そう考えたら若い人にバイクの人気がないのも仕方ないような気がする。

2019年07月02日

コメント(11)

-

その真言訛ってますよ

以前から不思議に思っていたことがあります。真言は真言宗では「如来の真実語」と呼ばれ、翻訳しないでそのままお唱えしていますが、実は結構、訛っています。サンスクリット→漢訳→日本語と変換して、しかも1200年も経っていたら、変化していてもおかしくないですが、しかし「如来の真実語」と豪語するのであればおかしいだろう(*^_^*)また、こんな意見を聞いたこともあります。「お経には「パ」という発音ないですね」「えっ?そうですか?」確かに言われてみると漢訳経典には「パ」という発音は見当たらない。しかし、梵字(サンスクリット)には「パ」はある。般若心経は般若波羅蜜多心経と言いますが、サンスクリットでは般若はプランジャニャー波羅蜜多はパーラミターですから「パ」はあるのですが、漢訳になると丸が消えている?「中国語に『パ』という発音がないのでは?」と言うと、傍らにいた人が「私は中国語を学んだんですが『パ』という発音はありません」そうなんだ!お経の中には、漢字の中に真言が混じっているものがありますが、漢訳で音写しても表せない文字があるからなんですね。実は日本語も漢字と同じです。中国語の「パ」のようなものは日本語にはありませんが、日本語のカ、ナ、タ、ダ、ラ(リ)と発音するものが、四つづつある。サとハとバは三つ、カ、ガ、チヤ、ジャ、パは二つづつ。日本語でそのままいけるのは、マとヤしかない。さらに母音が14あるので注意が必要だ。例えば大日如来のご真言あ び ら うん けんサンスクリットの近い形だどア ウィー ラ フーン カン(カハン)地蔵菩薩おん かかか びさんまえい そわかオーン ハハハ ウィ サマ エー ソワーハー光明真言おん あぼぎゃ べいろしゃのう まかぼだら まに はんどま じんばら はらばりたや うんオーン アモーガ(ガハ) バイローチャナ マハームダラ マ二 パドマ ジバーラ パラワリッタヤ フーン結構違いますね。そういうことは、密教を日本に持ってくるときに判っていなかったのだろうか?弘法大師は、唐から持ち帰った経典類の目録である請来目録の中でこう書かれています。「真言幽邃にして、字字の義深し、・・・梵字にあらずんば、長短わきまえ難し」真言は大変奥深いもので、1字1字の意味が深い。・・・梵字によらなくては音の長短の違いすらわからない。 『弘法大師 請来目録』 『空海コレクション2』参照空海コレクション 2弘法大師は真言は梵字で読めと書かれております。やはり、真言は「如来の真実語」ですからできるだけ訛らないように気をつけたいです。

2019年07月01日

コメント(16)

全23件 (23件中 1-23件目)

1