2019年06月の記事

全17件 (17件中 1-17件目)

1

-

下書き日記の断捨離シリーズ4ー地球温暖化を煽りすぎ?

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながら そのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。 以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。 折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものも ありますのでご了承ください。 2009年12月18日の下書き日記です。~~~~以下下書き日記~~~~今日はこの冬一番の冷え込みです。徳島でも2.6度まで冷え込みました。九州でも熊本・宮崎で氷点下を記録。旭川でマイナス14度、帯広ではマイナス19.7度北海道の芽室ではマイナス25度を記録し、12月の最低気温を更新地球温暖化のニュースがよく報道されていますが、さほど暑くなっているわけではありません。以前にも申し上げましたが、まず、地球が本当に温暖化しているかどうか?指摘されているように、気温観測地点の不適当さがあります。100年間で何度気温上昇と言われますが、そもそも、100年前と同じ状況で観測できる場所が日本にはほとんどありません。気温というのは、正確に測るのが大変です。学校においてあった百葉箱を思い出していただけるとわかるかと思いますが、周りの影響を受けにくくして測る必要があります。日本のほとんどの都市部はコンクリートに固められており、ヒートアイランドの影響が少なからずあると言います。以前は正確に気温が測れた場所でも現在は周りにビルなどが出来て正確に観測出来なくなっている場所が多い様です。日本で最も信頼できると言われている観測地点が寿都 (後志支庁)です。日本の年平均気温を求める際に用いられる17地点の中でも最も信頼性が高いと言われています。一般的には、測候所のある地点は、人が住んでいる場所なのでヒートアイランドにおける気温上昇を排除できないのですが、ここでは2000年以降、目立った温暖化があったようには観測されていません。さらに言えば、最近の気候は一般に寒暖の差が激しくなっています。しかし、温暖化が温室効果ガスによるものならば、寒暖の差は小さくなるはずです。観測記録を見る限り、温室効果による気温上昇とは全く反するデータが残っているように思えます。(*^_^*)温暖化という名のもとに原発などを推進させてはいけません。3たびなんだかな~? な話地球寒冷化?ところで、デンマークでCOP15なる会議が行われており連日報道されています。COP15とは?COPは、締約国会議(Conference of Parties)の略です。COPは、国連気候変動枠組条約(UNFCC)を受けて設置された会議で、年に一度、各国の環境に関わる省庁の大臣が集まり、同条約の成果について話し合います。2009年のこの会議は、12月7日から18日までの2週間にわたり、デンマークの首都コペンハーゲンで行われる予定です。会議の目的は、京都議定書に定めのない2013年以降の地球温暖化対策を決定し、各国の同意を求めることにあります。 日本は首相が鳩山イニシアチブなる「温室ガス25%削減」を打ち出したこともあり、注目を集めています。途上国支援に1兆7500億円=鳩山イニシアチブ表明-小沢環境相、国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)が開かれている当地で記者会見し、地球温暖化対策に取り組む開発途上国に対して、今後3年間に1兆7500億円(政府の為替レート計算で150億ドル規模)の支援を行うと表明した。途上国を資金面で支援する「鳩山イニシアチブ」の一環。難航する温暖化交渉を前進させるきっかけとする狙いだ。 支援額のうち公的資金による拠出は1兆3000億円で、国際協力銀行を通じて貸し出す。このほかに、民間銀行などからの協調融資として4500億円の資金供給が見込めるという。時事通信 2009/12/17-08:13日本は経済が冷え込み、税収が不足し、借金で予算を組んでいます。しかし、町には失業者があふれ、公的支援を求めています。この状況で、海外に巨額の支援???しかし、これまでにも恐ろしい額が・・・2009/12/10 「鳩山イニシアチブ」インドネシア。気候変動対策で374億円支援を表明2009/11/26 日本、パキスタンに30億円ノンプロジェクト無償資金協力2009/11/17 鳩山イニシアチブ 途上国の温暖化対策、12年までに8千億円支援 環境相2009/11/6 アフガン支援策:日本政府、警察官訓練などで5年間で70億ドル(4~5000億円)を拠出へ2009/11/6 鳩山首相3年間でODA5000億円表明 日メコン首脳会議2009/10/26 鳩山首相、インドネシアに4億ドル(約360億円)の円借款2009/10/06 日本政府、ラトビアから排出枠150万トン購入2009/10/5 日本政府、IMFに2400億円を追加融資へたった3カ月で、これほどバラ撒くとは???一体どれほどの国益が失われたんでしょう???閣僚級の外遊はやめてほしいという専門家の意見もあります。どういう政治判断で行っているのか全く理解できません。それは、さておき温室効果ガス削減です。私自身は温室効果ガスの削減には賛成です。しかし、現在行われているCOP15なる会議は環境問題を話し合う場ではなく、政治駆け引きの場です。京都議定書の失敗を繰り返してはなりません。温暖化にどう対抗する?-京都議定書から離脱せよ環境問題の国際会議では自国の立場を主張して、会議のテーブルから離れるのも辞さない。そういう気構えで国益を確保してほしいです。

2019年06月30日

コメント(6)

-

今年のお盆は旧暦の7月15日が新暦の8月15日

もうすぐ7月に入り新暦のお盆の7月15日がやってきます。なお、徳島ではお盆は8月に行います。そもそも、お盆とはなんでしょう? 私も30半ばでこの道に入りましたが、それ以前はお盆とお彼岸の区別がついていませんでしたので、そういう方も少なくないでしょう。お盆は盂蘭盆経というお経に基づいているといわれています。 盂蘭盆(うらぼん)というのはサンスクリットの ウラバーナ(逆さづり)の音写です。だからお盆は「うらぼん」と言いますが「おもてぼん」と言うものはありません。そのお経の内容は お釈迦さんの弟子の中で神通第一と呼ばれた目連という尊者がいます。 今風の言葉で言うと神通とは超能力です。 目連尊者がその超能力で持って自分の母親がどうしているかを見たところ、餓鬼道に落ちて逆さづりにされるような苦しみを味わっていました。 何とか助けようとしましたがどうにもなりません。そこでお釈迦さんに相談したところ、7月15日の安居明けの日に僧に食事を供養しなさいと言われました。その通りにしたところ、お母さんはその功徳によって救われたといわれています。 一方儒教では7月15日を中元として、終日庭で火を焚き、 罪を懺悔した日ともいわれています。また、父母、年寄りなどに尽くす日といわれています。なお、1月15日を上元、10月15日を下元といいます。また日本では古来から1月と7月が祖霊を祀る行事が行われていました。 1月は神を祀るように思われていますが、日本では祖霊が神に昇格すると言われています。かつては正月のように7月の1日から行われておりました。また「1日から地獄の釜のふたが開く」ともいいます。しかし、時代の流れとともに縮小して現在のように15日を中心とした日に落ち着きました。 これまでお話しした盂蘭盆経、そして儒教の中元、日本の祖霊信仰、この三つが重なりあって現在のお盆を作っています。したがって、お盆は7月15日に行うのが本当であります。 旧暦を使っていた頃は7月に行われていました。ところが新暦を採用するようになって、旧暦の7月に行うと毎年日にちが変わり不便だということで、7月15日に行うか1ヶ月遅れの8月15日に行うかのどちらかになりました。なお、今年のお盆は旧暦の7月15日が新暦の8月15日お盆の時には施餓鬼供養というものをすることがあります。お盆には棚行といって坊さんが各家庭を拝んで廻りますが、お寺に集まって法要を行うこともあります。この場合には施餓鬼法要を行っていることがあるようです。 施餓鬼は文字通り、餓鬼に食事を供養することで、その由来は以下のようです。 「お釈迦さんの弟子の中で最もお釈迦さんお話をよく聞いた阿難という尊者がいます。 その阿難尊者が一人修行している時のことでした。 餓鬼が現れ、お前の寿命はあと三日、死んだ後は餓鬼と なるだろうと告げました。 逃れたければ無数の餓鬼に、たくさんの食物を布施しろといいます。しかし、そんなに多くの食物を用意することはできません。そこでお釈迦さんに相談するとお釈迦さんは施餓鬼の陀羅尼(だらに)を教え、この陀羅尼を唱えながら食物を布施すれば、無数の餓鬼に施しをすることになると教えてくれました。 阿難尊者はその通りにして餓鬼の難から逃れ長生きしたといわれています。 徳島ではお盆の月に初盆(お葬式のあと初めて迎えるお盆)の家は提灯をつるします。 高野山でもお盆の月は日没から提灯に灯明をつけていました。 高野山ではローソクだったので、風がつよい日に火が気になって見に行くと提灯が炎上!(◎_◎;)という事態もありました。 最近のものは電球になっていますのでそのような恐れはありません。そしてお盆が近づくと、まずお墓を掃除します。そして家には精霊棚を設けます。 仏壇とは別に精霊棚を設けるところ、外に設けるところ など地域によって特色があります。なす、きゅうり、もろこし、などの夏野菜、そうめん、ほうずきなどをお供えします。 また、施餓鬼を精霊棚の脇にしているところもあります。 徳島ではお供えに紙を使わず、蓮の葉を使うようです。これなど紙が高級品だった頃の名残でしょうか?また迎え火、送り火、などを行う習慣のところもあります。 盆の入りの夕刻に家の前で火を焚いてご先祖を迎えます。 高野山では8月12日にお寺から奥の院まで、 住職以下総出でぞろぞろとこの迎え火を提灯で貰いにいきます。 途中で火が消えるようなことがあると再度奥の院まで、 貰いにいかなければなりませんので提灯持ちの責任は重大です!またお盆の終わりには再度火を焚いてご先祖を送り出します。 精霊流しといって供物を川に流して送り出すところもあります。 徳島では灯籠を新町川に流しています。 8月16日7時からです。お気軽にどうぞ!お盆は先祖様に感謝するいい機会です。せめてこの時ぐらいは、仏壇に手を合わせ、お墓参りをし、 菩提寺で先祖供養をしましょう。

2019年06月29日

コメント(8)

-

下書き日記断捨離シリーズ3-予想されていた退職後2000万円の不足ー金融資産残高の目標は2274万円

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながら そのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。 以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。 折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものも ありますのでご了承ください。 2014年11月18日の下書き日記です。~~~~~以下下書き日記~~~~~こんな記事がありました。家庭の「金融資産」平均は4年ぶり増の1182万円--だが"金融資産ゼロ"も30.4%~~~~~以下引用~~~~~金融広報中央委員会は5日、世帯主が20歳以上でかつ世帯員が2人以上の世帯を対象に実施した2014年の「家計の金融行動に関する世論調査」を発表した。それによると、1世帯当たりの金融資産保有額の平均は前年比81万円増の1,182万円となり、4年ぶりに増加した。マイナビニュース 2014/11/11~~~~~以上引用~~~~~以前にもこんな記事を書きました。平均貯蓄1739万円の真相 意外に実態を示して無いように思えます。そこで元のデータを読んでみました。家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成25年調査結果結構ビックリします。実は金融資産が無い人が31%もいるのは不思議です。私がかなり貧乏な時代でも、手持ちのお金がゼロになったことはありません。なぜ、金融資産が無い人がいるのか?以下の理由です。1、運用の為または将来に備えて蓄えている部分を「金融資産」とし、日常的な出し入れ・引落しに備えている部分は除いてください。生活のために使っている資金は、金融資産ではないんですね(*^_^*)貯金ゼロの人がいるわけではない。2、13.5%の人は銀行口座を持っていない。これも驚きでした(@_@;)クレジットカードを持っていないという、私ですら驚かれますが銀行口座がないって???3、預貯金の平均は606万生活以外の貯金が606万が平均とは!4、生命保険 175万 損害保険 26万こういうものは死んだり怪我したり、被害にあわないともらえないのでどうやって計算しているかと思ったら、「払い込んだ額」だって(@_@;)5、外貨建て金融商品 593万外貨預金とか外貨MMFとか外国債券、外国株ですが1100万の半分以上が外貨建てだって???6、資産が増えた理由の一位は収入が増えた、二位は貯蓄割合を増やした。7、資産が減った理由の一位は収入が減った、二位は子供への支出8、金融資産残高の目標は2274万円どうやって決めたんだろう???(*^_^*)9、今後1~2年の間に増やしたい金融商品 預金52.1%10、今後1~2年の間に元本割れの可能性があるが 収益性の高い商品を保有するつもりがない 82.6%アベノミクスとか日銀のETF買入れ、GPIFの株価比率を高めるあたりで、折角のチャンスなんですが・・・11、個人が自宅に持っている現金18万円意外に多いですね(*^_^*)12、借り入れがある人 39.8% 1491万円(@_@;)多いですね(◎_◎;)~~~~~以上下書き日記~~~~~先ごろ、金融庁の退職後の年金の不足分2000万円という調査報告が問題になっていましたが、2014年のデーターで一般市民は2274万円ぐらいは必要と考えていたんですね。

2019年06月28日

コメント(10)

-

下書き日記の断捨離シリーズ2-普天間基地問題

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながら そのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。 以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。 折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものも ありますのでご了承ください。 2009年11月8日の下書き日記です。 ~~~~以下下書き日記~~~~以前にも申し上げましたが、先の戦争の後、日本が全く戦争を分析していないのは問題です。「どうすれば戦争が回避できたか?」というのはよく言われますが、結局「戦争をしなければよかった」「戦争を始めた軍部が悪い」という結論に至って、本当にどうすればよかったのかまともな議論がされているとは言えません。「戦わずして勝てなかったか?」「戦争がはじまったとしてもどうすれば早く終わらせられたか?」「勝つ方法はなかったか?」以上のような議論をしようとすると戦争賛美しているようなレッテルを貼られてしまいます。(*^_^*)しかし、戦争を本当に避けるためにはあらゆる可能性を探る必要があります。ところで、普天間基地の移設問題が連日ニュースとして報道の目玉となっておりますが、肝心な議論が抜けていませんか?普天間基地が沖縄にあることのメリット・デメリットです。よくこんなことが言われます。「米軍が日本に駐留していると、他国からの侵略には抑止力となる」これは事実ですが「米軍が日本を守ってくれる」これは事実ではありません。米軍は自国の利益のために駐留しているに過ぎません。当然、デメリットがあるはずで、それが許容できるかどうかです。「米国が駐留していることによって日本が攻撃を受ける」可能性もあるわけです。現時点では、米軍駐留はデメリットが多すぎるように思いますね。また、これも当然のことながら、米軍の撤退はすなわち自国の国防と一体化です。要するに、日本は自分で守るからアメリカは出ていけということですね。ただ、沖縄駐留軍が移動するということは別のパワーバランスを崩します。中台海峡です。米軍が沖縄にいるのと、撤退するのでは、台湾にとっては死活問題です。中台海峡で有事の場合、米軍が参戦することは考えられますが、日本の自衛隊が参戦することは現時点ではありません。そう考えると、沖縄の基地の県外・国外移転は日米問題ではなく日台米の三国問題です。それを踏まえた議論が全くないのが不思議。知らない間に国益を損なう恐れがあります。ちなみに、私は米軍基地の国外移転に賛成ですが、今まで台湾有事の際に日本がどうするか議論されていないのは問題ではないでしょうか?ちなみに、問題は台湾に限らないかもしれませんが・・・

2019年06月27日

コメント(10)

-

下書き日記の断捨離シリーズ1ー後方支援は「明確な戦闘」です

書きかけ途中で、下書き保存し、続きを書こうと思いながらそのままになってしまう。そんなことが続いて再び下書き日記が50本に近づきました。以前、下書き日記を整理したのですが、また増えています(ーー;)いくつかの日記は書き始めなので、削除しましたが結構長めに書いているのは削除は勿体ない。折角ですので、出していきます。なお、中途半端で終わっているものもありますのでご了承ください。2015年2月18日の下書き日記です。~~~~以下下書き日記~~~~ついに来ましたよ。自衛隊派遣:恒久法、公明が容認 手続きの厳格化を条件に~~~~~以下引用~~~~~政府・与党は、国際平和協力活動で自衛隊が他国軍隊を後方支援するための恒久法制定へ最終調整に入った。恒久法に慎重だった公明党が国会承認手続きの厳格化などを条件に容認する姿勢に転じた。公明党内には当初、特措法で対応すべきだとの意見が根強かった。しかし、首相の方針が揺るがないことを踏まえ、恒久法を条件付きで認めざるを得ないとの判断に傾いた。毎日新聞 2015年02月18日~~~~~以上引用~~~~~また、公明党か!いつもいつも、国民の味方と見せかけて国民を苦しめる方向を後押しする。今こんな本を読んでいます。【楽天ブックスならいつでも送料無料】日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか [ 矢...価格:1,296円(税込、送料込)今まで日本の政治には不思議なことがありました。「なぜ、保守と言われる人間は親米なのか」「米国に対して物をいえる人間は親中なのか」「米軍基地と原発に反対している人間は同じなのか」この本を読んでいて薄々と感じていた想いが明瞭になりました。原発と米軍基地によって現在も日本は米国に支配されている。その枠組みを変えようとすると、官僚から全く協力が得られない。鳩山由紀夫という政治家は、能力の高い政治家では決してない。むしろ「馬鹿」という形容詞を付けた方がよく似合う政治家かもしれない。だから、逆に彼は率直に「沖縄の米軍基地の移転」を打ち出し「米国の年次要望書」を廃止した。少なくとも「対米戦略に限っては」日本人にとっては利益のある政治家だったが、その彼の政権がなぜつぶされてしまったか?米国に対抗しようとする政治家は「必ず」つぶされる。それに対抗するためには、米国に対抗できる大国「中国」に接近せざるを得ない。これもいかがなものかと思います。

2019年06月26日

コメント(8)

-

お別れの日がやってきた

皆さん、これが何かわかりますか?ところどころ、錆が出ていますが、蕎麦包丁です。さて、蕎麦包丁とうどん包丁、同じような形をしていて似ているようですが実は違う。水野鍛錬所 源昭忠 本鍛錬 うどん切り庖丁 8寸(240mm)うどん包丁はもっと刃が狭いです。うどんの方が蕎麦より弾力が有るので、大きい刃を使うように思われるかもしれませんが、うどんは力を入れて切り込んでいく感じ、逆に蕎麦は包丁の重さで自然に切っていく感じ?つまり、うどんと蕎麦は切り方が違うので、包丁の形も少し違う。これをパッと見てうどんでなく蕎麦包丁と判る方がいたら、かなり自分で麺を打つ方かプロの方。と能書きを書きましたが、楽天市場で見る限りはうどんと蕎麦の包丁の差があまりないですね(*^_^*)さて、写真の包丁ですが左側の取っ手が皮で覆っていますが、その上に昭和四十九年十一月吉日と彫ってあります。その当時、私の父が注文して作ってもらったもので、今から25年ほど前に私にくれました。本来はこの包丁を使う予定だったのですが、この包丁を包んでいた新聞紙は平成14年のもので、かなり長く使ってない(ーー;)最後に使ったのは、私の記憶では平成10年ごろ。それを最後に眠りついていました。この度、この包丁を使いたいという方がいましたので、使っていただくことになりました。私の手元で眠っているよりも、大切に使っていただく方がいるならばその方が包丁にとっても良いことです。とはいえ、使っていなかった包丁ではありますが、手放すとなると何となく寂しいです(ーー;)

2019年06月25日

コメント(14)

-

然るに今、あらゆる僧尼、頭を剃って欲を剃らずー真言宗は少数精鋭

少し前に会があり、若い僧侶と話していたところこんな話が出ました。「坊主は修行しないと言いますが、その話はお大師さんの時代から 言われています」「そうですか?」「お大師様の秘蔵宝錀の中にあります」「そうですか?」「問答が出てくるところです」なんとなく思い出す(ーー;)調べてみた。秘蔵宝錀というのは、弘法大師の著作の秘密曼陀羅十住心論のダイジェスト版と言われています。なお、秘密曼陀羅十住心論は真言密教の教えを他の教えと比較しながら論じていて文庫版で1200ページという超大作(◎_◎;)ちくま書房の弘法大師コレクションの1・2巻には真言学徒の必須の書である十巻章のうち9巻が納められているのですが、なんと秘密曼陀羅十住心論は1本で3・4巻を占めている(◎_◎;)さて、その秘蔵宝錀に憂国公子と玄関法師が国家論を問答するところがあるのですが、そこで憂国公子がこう言う。「然るに今、あらゆる僧尼、頭を剃って欲を剃らず、 衣を染めて心を染めず・・・仏道これによって毀廃す」つまり、今の時代、坊主も尼僧も格好はそれなりだが、中身が伴ってない。・・・仏教の教えはこれによってすたれてきている。・・・の部分は例えが書いてあるので割愛しましたが、知りたい方は本文を見てください。空海コレクション 1/空海/頼富本宏【1000円以上送料無料】憂国公子といえば、国を憂いていると判るのですが玄関法師はふつうは何を代表しているのか判らない。実は「玄関」と言うのは仏道への道のことで仏教用語なんですよ。これを禅門に入ることを「玄関」という様になり、それが禅寺の門のことを「玄関」と言うようになり、ついには一般家庭の入り口が「玄関」と呼ばれるようになった経緯があります。まあ、玄関法師は弘法大師の意見ですが(*^_^*)さて、その質問に玄関法師はこう答えました。孔子や老子はいないが、その道を学ぼうとする者はたくさんいる。様々な分野の名人達人が居なくなっても、その道が絶えるわけでない。と言った例えを引いた後、こう語ります。「向果の賢聖なしといえども、その道なんぞ絶たんや」悟りを目指す人がいない賢者聖人がいないと言って、なんでその道を絶つことがありましょう。この後も問答が続くので、興味がある方は読んでいただきたいのですが私の言いたいところはここです。「悟りを目指す人がいない賢者聖人がいないと言って」悟りを目指す人、優れた仏教者があまりいないことを弘法大師が認めているではないか(◎_◎;)つまり、真言宗は極めて少数精鋭で本当にごく一部の人間が悟りを得ればよし、という考えと思われます。真言宗と浄土真宗はどう違う?ー2ー食べ物に例えてみた実際のところ、原材料から自分で調達する懐石料理人というのはかなり難しいのではないでしょうか?みなさんいかがでしょう。

2019年06月24日

コメント(15)

-

超空梅雨?ー今年の西日本は水不足か?

東日本は梅雨に入っていますが、西日本は梅雨に入らないまま少しずつ夏に近づいています。これまでで最も遅かった梅雨入りは1967年の6月21日でしたが、その記録を更新しました。徳島の降水量は平年の六月の降水量190.8ミリに対し、78.5ミリ(6/20現在)と平年の4割程度です。ものすごく少ないかと言うとそうでもない。6月の降水量が最も少なかったのは、2005年の41.5ミリ。このまま雨が降らなかったとしても、6月としては9番目ですから記録的少雨と言うわけではありません。しかし、2005年は7月に140.5ミリと平年の148.8ミリに近い降水量を記録しています。6月7月のトータルで降水量が少ない年としては1973年の6月70.5ミリ、7月33.0ミリがあります。しかし、この年は8月に318ミリと平年の172.9ミリを大きく上回る降水量がありました。さて、今年はどうなるのでしょう。真言宗の仏前勤行次第の願文にも、即身成仏・密厳国土という宗教的な願いの後に、風雨順時・五穀豊穣と続きます。やはり、梅雨には雨が降ってもらわないと困りますね。庭のアジサイです。

2019年06月22日

コメント(8)

-

法話を頼まれて逃げる住職

以前ラジオ出演した話を書きました。話し方を勉強しなければ・・・(ーー;)ラジオ出演終了後に、パーソナリティの方と食事をしました。この方は僧侶でありながら、大学でも宗教系の講座をお持ちの方で、宗教のみならず他の分野でもかなり博識のあるかたです。その方にこのラジオのリスナーの数を尋ねたところ「300人くらい」と答えられました。ずいぶん少ないなと私は感じ、その表情が読み取られたのでしょう続けてこんな話をされました。「300人と言えば、少ないと思われるでしょうが、300人の聴衆を相手に法話をするのは大変ですよ」そうなんだ。この話を聞いて、私はこのブログにも自信を持ちました。私のブログも少ないながら、一日のアクセスは500~1000ぐらいある。宗教系の話題を取り扱っているサイトは多くは無いので、希少価値はあるだろう。またこんなことも言われていました。「発信するためには、インプットしないと」つまり勉強しないと発信できないということです。これは現実世界でも同じです。法話をしようと思ったら、状況・場所・時間などを考えながら、どういう話をするかを練らないといけない。そのためには自分の知識が正しいかどうかを調べておかないといけないし、情報の確認も行う必要があります。以前に法話を頼まれても「次がありますから」と逃げる住職の話を書きましたが、法話を断ることは発信する機会を失うのも、もちろん、自分が勉強する機会も失います。甘柿と渋柿と芭蕉の句これは一般社会でも同じではないでしょうか?できる仕事しかしてないと、その仕事しかできない。できない仕事ができるようになるためには、それなりに勉強して努力する必要がある。いかがでしょう。池の鯉たち

2019年06月20日

コメント(17)

-

大原問答を知っているか?

京都編の最後です。大覚寺「寺院写経功労表彰式」に行ってみた大覚寺の境内ー大沢池は箱庭か?さて、大覚寺での寺院写経功労式を終えた後、大原へ向かいました。目指すは大原三千院ではなく勝林院ですが、とりあえず三千院大原は京都市内から少し離れた所にありますが結構山の中ですね。大原の駐車場につきました。しかし、バスの駐車場から結構距離があります(ーー;)私は良いのですが、年配の方から文句が・・・「タクシーで行けんかな」タクシーが来るまでに15分ぐらいかかるのでそれまでに歩けるということで歩くことに。雪の下が咲いているほとりを歩きます。左側にはずらりと門前の土産物屋さんがありますあと一息です。三千院の入り口門前のお店三千院の門三千院の中心建物ともいうべき、往生極楽堂です。以下引用平安時代に『往生要集』の著者で天台浄土教の大成者である恵心僧都源信が父母の菩提のため、姉の安養尼とともに建立したと伝えられます。 往生極楽院に祀られている阿弥陀三尊像はお堂に比べて大きく、堂内に納める工夫として、天井を舟底型に折り上げていることが特徴です。その天井には現在は肉眼ではわかり難いものの、極楽浄土に舞う天女や諸菩薩の姿が極彩色で描かれており、あたかも極楽浄土そのままを表しています。客殿の庭こちらが宸殿です。以下引用本尊は伝教大師作と伝わる薬師瑠璃光如来で、秘仏となっております。また、宸殿では毎年5月30日、三千院門主が調聲を勤め、山門(延暦寺)と魚山(大原寺)の僧侶が式衆として出仕し、歴代天皇の御回向である御懴法講が厳かに奉修されます。 雅楽と声明がとけあった御懴法講は、後白河法皇の御代から始められた宮中伝統の法要で、江戸末期までは宮中で行われていたため、「宮中御懴法講」と呼ばれていました。魚山と言えば声明です。天台声明は聞いたことがありませんが、境内の北側を流れる川を「律川」南側を流れる川を「呂川」と呼ばれています。 声明音律の「呂律」にちなんで名づけられたといわれています。よくろれつが回らないと言いますが、この「ろれつ」は「呂律」つまり、呂と律の区別がつかないということです。しかし、呂はともかく律のユリは難しいです(ーー;)呂律(ろれつ)が回らない弁天池です。大体池には弁財天が祀られていますね。きれいに整備された苔庭ここからがメインです。大原問答の舞台、勝林院です。勝林院ホームページより顕真法印(のち第61代天台座主)の招きにより大原の勝林院において浄土の宗義について交わされた論議のことです。 顕真法印が主催となり法然上人を中心として、天台証真、高野山明遍(真言宗)笠置寺貞慶(法相宗)東大寺重源(華厳宗)などが集まり一昼夜にわたり法然上人に12の難問が投げかけられました。この時、数多くの聴衆も集ったと伝えられています。法然上人は凡夫往生の道、つまり機根比べは学問上の問題ではなく「現に今、自身はどうなのか、そしてどうするのか。この事実の前にはいかなる理論も通じず、一歩を譲らなければならない。」と説かれた。法然上人が念仏によって極楽へ往生できることをはっきりと示したその時、本尊の阿弥陀仏がまばゆい光を放って、その主張が正しいことを証明されたのでした。法然上人は知恵第一の法然坊と言われていましたが、そうそうたるメンバー相手に法論を受けるとは凄すぎる!法然の哀しみを読んでぜひ一度訪れたいお寺でしたが、なかなか来る機会がありませんでした。今回、こういう機会に訪れることができてよかったです。おまけです。鳴門海峡大橋。鳴門海峡大橋から見た夕日

2019年06月18日

コメント(16)

-

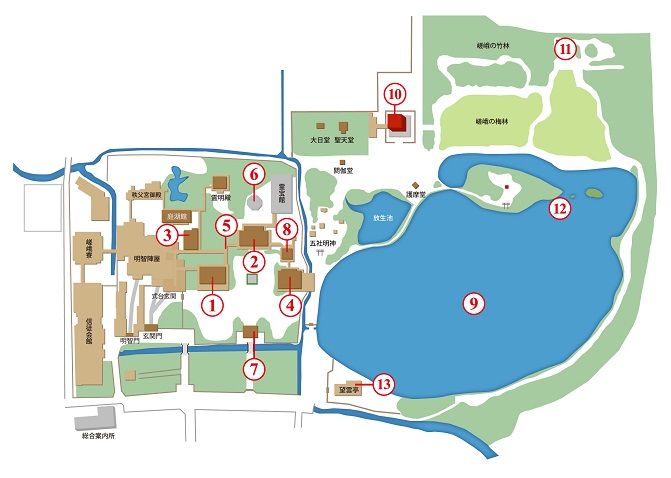

大覚寺の境内ー大沢池は箱庭か?

先日の日記の続きです。大覚寺「寺院写経功労表彰式」に行ってみた大覚寺の境内も少し案内します。大覚寺ホームページから取ってきました。大覚寺 境内のご案内前回の日記で、寺院写経功労式が行われたのが、②の心経前殿です。心経前殿を外から撮影しました。心経前殿は嵯峨天皇の勅封心経を祀る心経殿の前殿であり、 内陣左右に嵯峨天皇、秘鍵大師(弘法大師)、後宇多法皇、 恒寂入道親王など大覚寺の歴史に大きな役割を果たされた方々の尊像を安置しており御影堂とも呼ばれます。そのあとの祝宴が行われたのが嵯峨寮寮とは名前がついていますが、実際には大広間がありますね。これが明智門から見た明智陣屋です。明智門、明智陣屋は明智光秀が居城としていた亀山城の一部を移築したものとされており、この内部は寺務所になっています。現在の大覚寺の本堂は④の五大堂です。不動明王を中心とする五大明王を安置しています。大沢池のほとりに位置し、正面には吹き抜けの広縁があり大沢池に面する東面には、池に張り出すように広いぬれ縁(観月台)があります。この伽藍配置はちょっと違和感があります。普通なら心経前殿が本堂の位置になりますから、やはり、大覚寺は嵯峨天皇の勅封心経を祀るお寺なんでしょう。もう一つ、本尊が五大明王というのも不思議。祈願寺なんでしょうかね?五大堂にはこんなものが置いてありましたよ。現代を象徴するかのように、犬猫の祈願です。これが大沢池です。大覚寺の東に位置し、周囲約1kmの日本最古の人工の林泉(林や泉水などのある庭園)。嵯峨天皇が離宮嵯峨院の造営にあたって、唐(中国)の洞庭湖を模して造られたところから、庭湖とも呼ばれています。さて、この洞庭湖ですが、雲夢大沢と呼ばれているようで、そこから大沢池の名前がついたのでしょう。その大きさですが調べてびっくり、通常は2820㎢。琵琶湖が669㎢ですから、琵琶湖の4倍以上。増水時は何と20000㎢にもなるというので四国が18297㎢ですから四国より大きい(◎_◎;)しかし、一方で地図で見る限り、幅は琵琶湖より細いようで変形の三日月湖みたいな感じですかね?大沢池の形とは全く違う。湖北省と湖南省の「湖」はこの洞庭湖のことですから大きいのは当たり前。また、多くの詩などの舞台になっているそうです。しかし、本物(洞庭湖)と比べると大沢池はまるで箱庭ですね(*^_^*)さて、大覚寺の庭も紹介します。昨年の台風で被害を受けていましたがかなり復旧しています。⑦の勅使門は工事中でした。天気が今一つすぐれなかったので、写真も映えてませんね(ーー;)

2019年06月16日

コメント(10)

-

大覚寺「寺院写経功労表彰式」に行ってみた

大覚寺は写経の本山と言われています。写経の本家本元は大覚寺昨年度は嵯峨天皇が書かれた本物の般若心経が公開されたこともあり、各寺院でも多くの写経を集めて奉納したようです。嵯峨天皇の勅封般若心経 戊戌開封の衝撃数えてみると、100巻以上納めた寺院が59あり前年度の42から大きく増えた。100巻以上写経を奉納した寺院は本山で表彰されるので行ってきました。朝6時半に徳島発、10時頃大覚寺につきました。さて、駐車場に同じバス会社の同じ形のバスが止まっています。団体名のプレートを見ると「H寺」隣の市のお寺さんです。受付で団体人数を確認すると三人文殊寺 13名H 寺 24名負けた(ーー;)と思いましたが・・・バスは25人乗り。24人ではギリギリではないか?徳島からは他にもお寺さんが来ています。M寺さんは一人だけ、K寺さんは奥さんと二人で来られています。この二つのお寺には勝ったような気がしましたが・・・M寺 写経 545巻K寺 写経 482巻参考までにH寺 写経 509巻えらい気合が入ってますね(◎_◎;)三人文殊寺 写経 101巻こう並べるとショボく感じますが、表彰は100巻からですからギリギリに抑えるのがコツ?実際、100巻ギリギリのセコい寺院はいくつかあるのでその寺院には勝つために101巻にするのが通?(*^_^*)ちなみに昨年のデータを見てみるM寺 写経 0巻K寺 写経 0巻H寺 写経 20巻三人文殊寺 199巻三人文殊寺は昨年も表彰対象なのだ(*^_^*)それはさておき、表彰対象の寺院がたくさんあるのでさぞかし多くの寺院が表彰式に来られるかと思いましたがそうでもなかった。来ているのは10ケ寺ぐらいで、二桁の檀信徒を連れてきたのはH寺と三人文殊寺だけ。昨年11月12月に嵯峨天皇の勅封心経が公開されて、その時にお参りした寺院が多かったので、あまり来なかったのか?寺院写経功労表彰式の様子です。*写真は三人文殊ではありません。この後、祝宴がありました。祝宴の料理です。これに、茶わん蒸し、赤だし、とろろそばが付きました。大覚寺の様子についてはまた書きます。

2019年06月13日

コメント(16)

-

狂気?暴挙?原付スクーターの限界に挑む3-日本最大の中州 善入寺島

さて、前回の続きです。狂気?暴挙?原付スクーターの限界に挑む2-おおらかに見える高知県人は実はせっかち? 泊まった宿ですが、程度が悪くて困った(ーー;)私はあまり宿には文句をつけないのですが、今回の宿は酷かった。うるさい。壁が薄いからだと思います。音が気になって寝付けない。私は四国遍路の時に、国道沿いのバス停などでも寝袋だけで寝ていたので、こんなことは珍しいのですが・・・とはいえ、知らないうちに寝入ってました。翌朝は6時半出発。ホテルでは7時から朝食バイキングがありましたが、朝食を食べてからだと、出発はラッシュが終わった9時ころになるので遅すぎます。高知平野から、逆に坂を駆け上り、徳島高知の県境を目指します。徳島高知の県境付近です。飛騨みたいですね(*^_^*)朝の大歩危。この隣に、道の駅大歩危「妖怪屋敷」というのがあるんですが、現在8時で開館まで一時間あります。さすがに待てんわ(ーー;)8時半過ぎには池田までやってきました。川の真ん中に見える建造物が池田ダム。香川県の水脈です。川幅もかなり広がりました。あと1時間半ぐらいで帰れるんですが、ちょっと寄り道したくなった。これは吉野川です。ただ橋が架かっているだけに見えますが・・・この橋を渡るとこんな感じです。なんだ、対岸か?と思いますが、ここは中州なんですよ。吉野川にある日本最大の中州「善入寺島」なんです。何と広さは500ヘクタール。東京ドーム106個分の大きさです。大正時代までは3000人がここで暮らし、学校も二つありました。さて、ここからあと30キロぐらいですが、眠くなってきたので昨日から初めてゆっくり休憩するために喫茶店へ。30分ほど休んで出発。この日は日差しが暑かったですね。お昼前には無事戻りました。二日間で600キロ(正確には597キロ)走りました。疲れました(ーー;)

2019年06月10日

コメント(8)

-

狂気?暴挙?原付スクーターの限界に挑む2-おおらかに見える高知県人は実はせっかち?

前回の日記の続きです。狂気?暴挙?原付スクーターの限界に挑むー加茂の大クスと杉の大杉この時期は、四国にはバイクでツーリングしている人が結構見受けられますが、三人文殊バイクで道の駅などに止まっていても地元の人にしか見られない(*^_^*)このバイクは、元々50㏄のスクーターのエンジンだけをどんどん大きくして、そのフレームに125ccエンジンを載せたものですから、街乗りはともかく、長距離を乗るには向いてない。フレームが弱いので、振動で手が痺れてきます。125cc専用設計のバイクなら長距離もこれほど大変ではないでしょう。実は宿毛までバイクでやってきたのには意味がある。今をさかのぼる24年ほど前、私は当てもなく四国遍路をしている時、私にお接待をしてくださったお遍路さんがいらっしゃいます。その方もかなり年配となられ、「以前に自分が建てたへんろ石が無事かどうか確認してほしい」と依頼を受けました。さて、そのへんろ石を地図で確認すると何と宿毛(◎_◎;)四国の中では徳島の全く反対の位置にある。しかも、そのへんろ石は歩きのお遍路さん用のもので山中にあるので車ではいけない。列車の時刻を確認しましたが、日帰りは無理。車で行けば良いようなものですが、問題があります。グーグルアースで確認すると、その付近に車を止めるスペースは無いので、かなり離れた場所から歩かねばならないのだ。幸いバイクならば、歩いて15分ぐらいでへんろ石を見つけられるだろう。ということでバイクで試しに走ってきてみた(*^_^*)実際のところ、高知まで行くのもかなり骨折りだと考えていましたが、予想外に進んでしまった(*^_^*)さて、登り口を見つけるのに苦労しました。私は5度ほど歩いて四国遍路をしていますが、このルートは一度しか通ったことが無い。しかも、一番最初だけです。グーグルアースで確認しかなり急こう配な坂道を登っていく。途中からダートになりましたが、それでも登れるだけ登る。四国遍路の立て札発見。ここまで登ったらへんろ石までは近いだろう。バイクをおいてへんろ道に入ります。少し歩いたらへんろ石があるはずだと思って、進みますが現れる気配は無い。分岐もありましたがへんろ石は無い。さすがに15分ぐらい歩いて変だと気付いた。宿毛まで8時間かけてやってきたのですが、実は歩きのお遍路さんの地図を家に忘れてきた(ーー;)この道ではないのかも?あるいはバイクを置いた付近にへんろ石がある?汗だくでバイクを置いた場所に戻ると・・・三人文殊バイクの隣にあるではないか(*^_^*)見落としたには言い訳がある。私の知っている平成へんろ石はもっと大きくて私の背丈ぐらいあるが、これは数十センチしかない。また、私がメインで歩きの遍路をしていた二十年以上前には平成へんろ石はほとんどなかったので、札所付近にある大きなものしか見たことがなかったのだ。考えてみれば当たり前です。山中に私の背丈ほどもあるようなへんろ石を建てるのはかなり困難だろう。この程度が標準かもしれません。と見過ごした言い訳をしましたが、一番の失敗はバイクで奥まで入ってしまったこと。これが見落とした最大の原因だ。さて、もう四時近くなりました。さすがに徳島まで戻れない。どこかで泊まるしかありませんが、どうする?宿毛で泊まるのが一番簡単ですが、また明日300キロはきつい(ーー;)少しでも戻りたいところだ。かといって、あまり遅くなってからでは宿を探すのが大変だろう。走るのも暗くなったら大変だ。目標は高知に置くことにするが、走れなかったら途中で泊まることにする。一応、下着と靴下の替えだけは用意していますが一式用意した方が良かったな(ーー;)国道56号はほとんど車が走っていないところも少なくないので貸し切りみたいですね。本当にメインの国道なのか?と疑いたくなります(*^_^*)さて、意外だったのは高知の人の運転が荒いこと。今まで気づかなかったのですが、えらく飛ばすし黄線(追い越し禁止)の場所でも平気で強引に追い抜いていく。ちなみに、私も法定速度を超えるスピードで巡航しているので、深夜早朝でもないのに抜かれるのが不思議(◎_◎;)もう、疲れで後ろの車を気にする余裕が無いのと、法定速度を超えているので抜かれないと思い込んでいるのに、右から抜かれると恐ろしく怖い。高知の人はおおらかだと思っていたのですが、結構せっかちですね(*^_^*)こんな状態では、暗くなったら大変だ。さすがに山道に入るのは危険だろう。6時過ぎまで休み休み走ります。何とか高知まで40キロ付近までやってきた。高知で泊まれそうと思って、宿を予約しようとして戸惑った(ーー;)スマホでインターネット予約できない(ーー;)今までしたことが無いのだが、焦ると余計無理(ーー;)結局、電話で予約したら、インターネットなら3900円の宿が4700円取られたぞ(ーー;)結局この日は12時間走って、走行距離439キロ振動で手がしびれています(ーー;)夜のはりまや橋と路面電車。はりまや橋は見るとガッカリするといいますが、確かに(*^_^*)しかし、東京の日本橋の方がひどいでしょう。イメージするのはこんな橋なんでしょうね。

2019年06月09日

コメント(8)

-

狂気?暴挙?原付スクーターの限界に挑むー加茂の大クスと杉の大杉

思うところがあり、スクーターでフラフラと出かけました。平成18年式スズキアドレス125もう13年目のスクーターです。走行距離22009キロ午前7時30分、いざ、国道192号線を西へ向かいます。もうそろそろ、通勤ラッシュの時間帯。あまり進まないです(ーー;)最初の目的地は加茂の大クス手前に小さく三人文殊バイクが写っていますが判りますか?ここまで50キロ位。通勤ラッシュに巻き込まれたこともあって、2時間近くかかりました。巨木には霊気があるといいますが木が特別なのではありません。普通の木が限界の大きさを超えてさらに大きく古くなる。その場所は気が集まるパワースポットなのです。その場所の気を古の人は感じて、畏れ祀りました。さて、池田を過ぎてから国道32号線を吉野川沿いに南へ向かいます。ちょっと斜めの画像ですが、ここが大歩危で吉野川を代表する渓谷です。ここまで徳島から90キロぐらい?さらに南下して徳島高知の県境を超えて高知に入ります。出発から4時間近くたって少し疲れてきました。くねくね道が続きますが、なんとなくバイクがフラフラする感じ。ちょっと疲れています。杉の大杉。日本一の大杉です。樹齢3000年、高さ60メートルと言われます。前に来たときは、入場料など取られなかったのですが、今回は200円取られました。しかも、杉の周りは板で遊歩道が作られ、近づけないようになっています。見上げるとこんな感じ以前こんな日記を書きました。イトシロの大杉イトシロの大杉はもう10年以上前に残念ながらオーラを失い始めていました。しかし、この杉はまだ風格を保っています。ここまで徳島から120キロぐらい。河口付近では1キロを超える長い橋がかけられている吉野川ですが、上流までくるとこんな感じです。しばらくして吉野川にも別れを告げ、繁藤を抜けて根曳峠を越えて一気に高知平野にダウンヒル高知市内に入ります。気がつけば走行距離は160キロを超えています。出発時に満タンにしたガソリンも残りが少なくなっていて高知市内で給油。出発から5時間経過しました。高知から国道56号線を西に向かいます。太陽が照り付けて暑くなってきました。走っていると、いつの間にか中央線を超えていたり、カーブでふらっとします。こうなったら少し休んで、再び出発。ついに太平洋に出ました。磯の香が漂う中をどんどん西へ進みます。黒潮町でこんなものを見つけました。津波避難タワーです。南海トラフ地震に備えて、あちこちにこのようなものが見られました。かなり頑丈に作ってあります。しかし、これで大丈夫なんだろうか?高知県黒潮町は予想される津波の高さ34メートル。この塔はせいぜい12~13メートルしかないような気が。さて、四万十川を渡って、中村を抜け、高知最西端の宿毛市を目指します。日差しがやや傾いてきた15時を幾分か回った頃ようやく宿毛市に到着しました。距離約300キロ。所要時間8時間弱。さて、その目的は?

2019年06月07日

コメント(12)

-

白い巨塔 令和版2ー稀に見る駄作?

前回の日記の続きです。白い巨塔 令和版ー過ぎ去った時代は描けない肝心の内容について書きたいと思います。白い巨塔は何度も映像化されていますが、比較的メジャーなのは昭和53年の田宮二郎主演(田宮版)と平成15年の唐沢寿明主演(唐沢版)私は両作品とも見て、原作も読んでいますが、どちらも面白いです。田宮版は原作から10年程度で映像化されていますので、比較的原作の内容を再現していますが、唐沢版は原作から30年以上経ってますのでさすがに内容を大きく変更しています。田宮版は主演の田宮二郎の演じる財前教授の魅力がすべて。財前教授の愛人役の大地喜和子と、財前教授を訴える佐々木よし江役の中村珠緒はそれなりに華がありますが、他の演者はすべて田宮二郎の演じる財前教授を浮き出させる為に控えめながらも味のある演技をしています。一方の唐沢版は、主演の唐沢寿明演じる財前教授は田宮二郎に比べるとイマイチ。しかし、それを補うかのように、珠玉の俳優陣が個性的な演技で目立っています。江口洋介演じる里見助教授は、時に財前を押しのける強さを持ち、石坂浩二演じる東教授の毛並みの良さと品の良さ、対象的に西田敏行の財前父の品のなさ。伊武雅刀の鵜飼教授のいやらしさと伊藤英明の柳原の誠実さが見事なまでのコントラスト。財前の愛人役の黒木瞳と奥さん役の若村麻由美の駆け引きも面白い。さらに、品川徹の大河内教授と船尾教授の中原丈雄、そして及川光博の国平弁護士は脇役ながらも主役以上に光り輝いている。それ以外にも、西田尚美、片岡孝太郎、佐々木蔵之介、矢田亜希子上川隆也、かたせ梨乃、などがガッチリと脇を固めて、持ち味を存分に発揮しています。社会の変化も大きいのでしょう。かつては、画一的な教育によって、個人は目立たぬように教育されていたのが、個人の多様性を認める社会になってきた背景もあると思います。それが田宮版と財前版の白い巨塔の違いに現れているのではないでしょうか?さて、今回の令和版の白い巨塔ですが,番組が始まった瞬間にガックリ来ました(ーー;)主役の岡田准一の背が低すぎる。それにドタドタ歩くのは何故なんだろう?最後まで見ましたが優秀な医師には見えないというのが最大の欠陥。東教授役の寺尾聡もミスキャスト。知性も品の良さも感じられない。野坂教授を女性にした意味も不明。全体的に唐沢版に比べて、キャストが一桁ぐらい落ちる感じ?そのキャストが、主役を盛り立てるわけでなく、それぞれに我儘な主張を繰り広げる。財前の家族、そして野坂教授とその仲間を中心に、登場人物が打算的に行動するのは今の時代には合っているかもしれない。また、佐々木一家も純粋に夫の死を悼むより、周りに迷惑をかけてもお金をできるだけ取ろうという意識が見え隠れする。それに対して、松山ケンイチ演じる里見助教授の純粋さがあまりにも不自然。ストーリーが途中で判らなくなるのも困った。また、唐沢版は時代に合わせてストーリーをかなり変えていましたが、今回の作品は中途半端に原作を残し、変更部分の変化が大きすぎるので良く分からない作品になっている感じです。田宮版、財前版に比べて放送時間が短いという制約はあったとはいえ、全体的にストーリーを端折り過ぎという感じも受けているが、原作や前の放送を見ていない世代からするとおかしくないのかもしれない。令和版の白い巨塔を見て、前回の唐沢版が、時代の壁を超えて原作の雰囲気を浮き出した絶妙の作品だったことがよくわかる。唯一良かった部分は最後の30分間。財前教授がガンに倒れてから。田宮版、財前版では病状を隠して治療していたが、現在はそれはできない。したがって財前教授はガンを告知されガンと正面から向き合うのだがその向き合い方が良かった。もう、白い巨塔が描ける時代ではない。原作を参考として新しいドラマを制作した方が良かったと思う。いかがでしょう?

2019年06月05日

コメント(12)

-

白い巨塔 令和版ー過ぎ去った時代は描けない

ずいぶん前にこんな日記を書きました。伝説のバイク漫画「キリン」の実写版を見るー2この「キリン」というバイク漫画は1990年前後のバブルの絶頂期に、38歳のおっさんがカタナという時代遅れのバイクで、金余りの不動産業者のポルシェと公道でレースする話です。この中で、こう書いています。原作に忠実に再現しようと苦労したと思う。それゆえ、逆に原作から離れてしまった。実は、これは監督の責任ではない。 多分、誰が監督しても「キリン」は忠実に描けないと思う。その理由は時代背景です。原作は1990年前後にバイクに乗っていた人なら1 大型バイク免許保有者が少なかった2 バブルの象徴としてのポルシェがあり、 唯一大型バイクに匹敵するスピードがあった3 38歳という大人が、スピードを追及する時代ではなかったという時代背景は判るが、多くの人はそれを実感できない。つまり、描いた世界の裏が今の人には理解できない故に原作の面白さを伝えることはできないだろう。今回見た、令和版の「白い巨塔」にも同じ感想を持ちました。白い巨塔で描かれた時代は昭和40年前後。敗戦によって焼け野原になった日本が奇跡の復興を遂げアジアで初めての東京オリンピックを成し遂げ、高速道路を完成させ新幹線を走らせ、大阪で万博を成功させる時代。今日を頑張れば、明日はきっとよくなる。その言葉通り、貧しい生活から豊かな生活へと変わりつつある時代です。車・テレビ・洗濯機などが憧れだった時代。物を作れば飛ぶように売れたといいます。当時は大学進学率はそれほど高くない昭和41年の大学進学率は16パーセント。現在は50パーセントを大きく超えている。私の子供の頃、「○○(名字)大学」と呼ばれる町会議員がいた。大学というのは通称で、その町会議員は大卒であることを誇って自称していたのだ。現在なら、どんな田舎でも、大卒を誇って「○○(名字)大学」などと自称する議員はいないだろう。医者の権威も現在とは比べものにはならない。私の近所の開業医は診察の時「風邪ひいたみたいです」などと言おうものなら「病名が判っているなら薬を飲んで自分で治せ」と診察をやめてしまう。それでも医院は満員だった。昭和41年の医学部の定員は3560人現在は8923人、当時は遥かに少ないのだ。さて、白い巨塔の概要は主役である財前教授は、開業医の義父を持ち、コネと金をバックに大学教授の椅子を手中にするためにあらゆる手段を講じていく。それに対抗して、貧しいながらも患者に寄り添う真摯な研究者である里見助教授が、財前教授の執刀で亡くなった庶民の味方に立って医療裁判を応援するも裁判は負け大学を追われてしまう。実は最初の原作はここでお終い。さすがに悪が勝つような話では非難の嵐となり原作者の山崎豊子は、続編で裁判は勝って財前が亡くなるという勧善懲悪の物語を追加せざるを得なかったという事情がある。この話は、つまり、大学医学部といえば庶民から縁遠い、エリート集団の中の頂点に立つ大学教授の治療に対して一庶民がこれまた一般的ではなかった裁判を通じて閉鎖的な大学医学部の協力を得て戦いを挑むという一般市民からはかけ離れた世界の話なのだ。当時は日本全体が今より貧しかった。戦後焼け野原から復興したという意識もあった。だから、一文無しでも復活できる。それに医師は信頼される立場でもあった。だから医師、それも大学教授の不正など許されない。しかし、一方では社会のつながりは極めて強固だ。大学医学部教授に対抗するためには、裁判所で公平に裁いてもらうという一般的でない手法を取るしかない。遺族は裁判を起こしたために、周りから信頼を失うが一方で裁判に協力してくれる医師を見つけることは難しい。という前提がある。しかし、大学医学部の闇を暴くと同時に、裁判で負けて大学を追われてもまた復活できる。だから社会正義を貫くという人間の姿は実は戦時中に政府に対抗できなかった庶民の姿ではないかと思う。山崎豊子はそれを描きたかったのではないか。しかし、今はどうだろう?周りも皆それなりの生活を営んでいる。また、一旦貧乏になったら復活は難しい。そこで大学を追われる覚悟で、正義を貫く人はいるんだろうか?医療裁判も必ずしも患者側に正義があるとは言えない。医師自体の権威と同時に、信頼性も失われている。さらに、裁判で正しい判決が出るという信頼もない。また、社会のつながりも薄れてきている。現在のお医者さんは昔と比べると感じが良い。昔のような偉そうな医者は少なくなってきている。むしろ、医者に対するクレーマーが問題になっているし病院の対応もよくなっているが、それでも、医療裁判が相次いでいる。大学医学部を取り巻く環境も変わった。奴隷のようなインターン制度は無くなり、医学部を卒業すれば研修する病院を自由に選べるし(建前上かもしれない)それなりの報酬も支払われる。学生の自由度が増すのでは大学教授の権力もガタ落ちだろう。現在では、大学教授相手に医療事故の裁判を起こすことは普通だろう。それで、裁判を起こした人が社会の信頼を失うことも少ない。社会正義に駆られて、その医療裁判に協力する医師もいないだろう。また、医師の職を失ったとしても、昔のようにつながりの輪から外されて困るようなこともない。医師はどこでも不足気味です。つまり、社会が成熟して山崎豊子が設定した条件が完全に失われてしまっている。この状況下で、50年前の小説を映像化できるのか?続きます。【中古】afb_【単品】_白い巨塔〈第3巻〉_(新潮文庫)

2019年06月03日

コメント(8)

全17件 (17件中 1-17件目)

1