2019年11月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

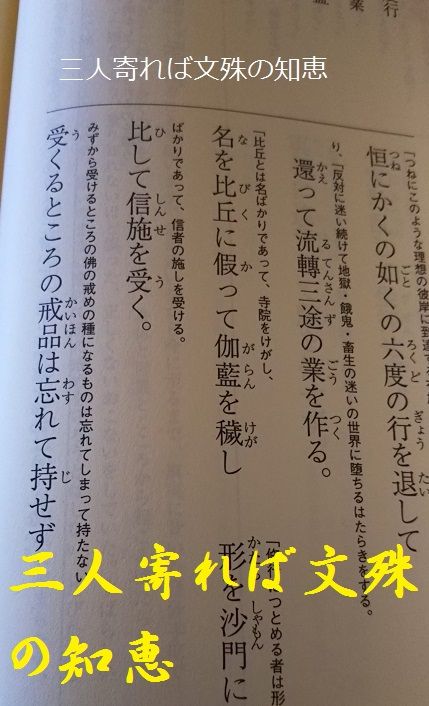

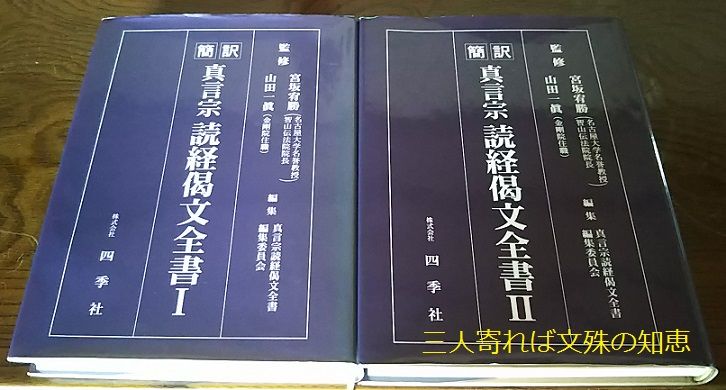

お経を読む理由

そもそも、お経を読んで意味があるの?そんなことを以前に考えていました。お経を読んでもらえれば落ち着く。お経を読んでもらえればありがたい。そう思っていただけたら良いのですが、そういう方ばかりではないでしょう。一般の方には、漢文のわからない文章を読まれても意味があるのか?とお考えの方もいらっしゃると思います。お経についてはこれまで何回か書いてきました。実はこの続きです。僧侶のあるあるーお経を間違える最後にこう書いております。>また、お経自体は漢文で、普通の人は聞いていても判らないですが、 >漢文ができる方なら、何を言っているのか判るだろう。>つまり、お経を間違えるということは漢文も読めないし>内容も理解していないということに他ならない(ーー;)>改めて読経について考えたいです。改めて読経について考えました。さて、僧侶の集まりで、「なんでお経読むんですか」という禁断の質問を集まっている方々にしたことがありますがどうも、うまい答えがない(ーー;)その回答については、以前に説明しました。理趣経は勉強しないでください!3ー理趣経は本文だけ読んで勉強しても意味がない?>理趣経の読む功徳というのは、本文のことでなく、 >梵字と印と内容ののワンセットしかし、ここで疑問が残りました。古来から、お経が読まれてきているのはなぜだろう?本文を読んできたのには意味があるはずだ。実は最近、朝のお勤めでは、お経を漢文ではなく読み下しで読み始めました。漢文でそのままお唱えしても意味はあまりわからないですが、読み下しで読むと、結構意味が分かる。それなら、もっと進んで、現代和訳文で読んだほうが良さそうなものですが、これはまたいけない(ーー;)現代和訳文は、訳者が自分の考えを挿入しているので明らかに読み下し文と違うと思われるところがある。それが気になります。ここまで書いたらお判りでしょうか?昔の人は、漢文を学んでいたので、漢文のまま読んでも意味が分かった。内容を理解しながら読んでいたのでしょう。薬の効能書きを読んでから、薬を飲むようなものですね。題目を唱えたら法華経は読まなくてよい?ーお経は能書き?そのままの流れで、現代も漢文のまま読んでいると思われます。しかし、漢文では解りずらいですから、読み下しにしたほうが良いような気もするのですが・・・その辺は今後の課題とします。文字はだいぶマシになりました。しかし、教えていただいたさえママさんの文字とはイメージが違うような気がします(ーー;)どこが違うんだろう???

2019年11月30日

コメント(11)

-

コンビニのATMの是非

昨日、近くのコンビニでコピーをしていました。コピー機の隣には、ATMがあります。すると、コンビニ経営者と思われる年配の女性が、お札を10枚ずつ束ねた札束をむき出しで持って歩いてきました(◎_◎;)何をするんだろうと思ったら、ATMのその現金を入れています。それも片手に札束を持ったまま、もう一つの手で操作しています。ザックリ見た感じでは、札束は多そうですが、1000円札が多いので、15万~20万ぐらい?多分、売り上げを本部に送金すると同時に、ATMにお札を補給していると思われます。うまい方法だと感心しながらも、一方でかなり危険ですね。経営者は身長150センチぐらいで、年齢は60代後半より上?ATMの奥にはトイレがあるので、私がコピーをしている間にも労務者風の男性がトイレだけを使いにやってきました。誰かが、お金を取って逃げたらどうするんだろう?店内には女性従業員が二人で、どちらもレジに入っています。ATMは店の一番奥にあるとはいえ、走って逃げたら止めるのは難しいかもしれない。誰かが取った瞬間に私がそれを阻止する役割なのか?と気にしながらコピーが終わったので、帰ろうとして、原稿忘れたかもと思い、コピー機のところへ急いで戻ったら経営者は驚いた顔をしてこちらを見ていました。お金を取られると思ったんですかね?(*^_^*)しかし、お金を入れるのに時間が掛かっていたので不用心だ。私はコンビニでお金を降ろしたことはないですが、(そもそもキャッシュカードでお金を降ろすことがほとんどない)結構利用している人は見ます。銀行ほどではないにせよ、結構お金が入っているんでしょうね。しかし、セキュリティの面から考えると、24時間営業で、従業員はアルバイトで、専門に対応しているわけでなく、店の一角に置かれているだけのコンビニのATMは時間制限があって時には職員もいて、お金を専門に扱う銀行とは段違い。結構リスクも大きいように思いますがいかがでしょう?コピーしていたのはこれこんなことも書いてありました。昔からこういう人はいたんですね!僧侶のあるあるーお経を間違えるさえママさんありがとうございました。うまく文字を入れることができました。文字は入りましたが、どうもイマイチ(ーー;)センスがないのかも(ーー;)

2019年11月29日

コメント(12)

-

犯罪加害者を厳罰にしたら、被害者は救われるのか?

タイトルからは誤解されやすいかもしれません。現状の裁判システムからは厳罰はやむを得ないとも思いますし犯罪加害者を容認する内容ではありません。また、私は死刑には反対ですが、死刑を法律通りに執行しないことに対しては批判的ですし、現状の日本の刑法下では治安維持を考慮すると無条件に死刑廃止はしないほうが良いとも考えています。一昨日、こんな日記を書きました。殺人被害者3924人に対し死刑は8人、無期懲役31人という現実この中でこう書きました。~~~~~以下引用~~~~~殺人容疑者4729人のうち、罪を問われたのが、30.8%の1457人。そのうち、全体の10%の475人しか懲役10年以上の罪に問われていません。殺人を犯しても2割は10年以下の懲役無罪・不起訴になるのが7割、死刑・無期懲役がわずか1%の39人となると人生を奪われた3924人の殺人被害者は納得できるとは思えません。~~~~~以上引用~~~~~殺人罪の罪が軽すぎることを指摘して、重くしたほうが良いという前提で文章を書いたのですが、しかし、いただいたコメントを読んでいて、この文章はおかしなことに気づきました。仮に加害者を全員死刑にしたら、被害者も遺族も救われるのか?昨年、オウム真理教関係者が一斉に死刑執行されました。しかし、遺族は納得したとも救われたとも思えない。殺人犯を死刑にして、殺された人が還ってくるならばどんどん死刑にしても良いかもしれませんが、そうではありません。殺人犯が無罪になったら、被害者遺族は納得できないでしょう。しかし、死刑になったら納得できるのか?加害者が死刑になっても、被害者遺族は満足はできないでしょう。では、どうしたら良いかといわれるとわからない。ずいぶん前に、この本を勧められて読みました。【中古】 心にナイフをしのばせて 文春文庫/奥野修司【著】 【中古】afb昭和40年代に発生した高校生殺人事件の犯人は、少年院に送られますが出所後弁護士になります。一方で、被害者遺族は和解金も未払いのまま苦しんでいる状況を描いたルポタージュです。この著者は、一方的に被害者の立場からしか、事件を描いていませんが,殺人事件の動機は犯人に対する被害者のイジメと言われています。また、弁護士になった加害者は、この本をきっかけに、和解金を払うように連絡を撮ったそうですが、結局弁護士を廃業したとも伝えられています。では、どうしたらよかったんでしょう?加害者は出所後、弁護士になったのは間違いなのか?弁護士になっても良かったが、被害者に和解金を払ったらよかったのか?加害者がどれだけ、被害者遺族に尽くしたとしても、被害者遺族は納得しないかもしれない。では、逆に加害者が仮に死刑になったとしたら、被害者遺族は納得できたのか?やはり被害者遺族は苦しんでいたように思います。ずいぶん前に、テレビで宗教学者の山折哲雄氏がオウム真理教事件に関して「麻原彰晃をどう救うか」という提言をされたことがあります。私も実際に考えましたがわかりませんでした。過去の下書き日記の中に書きかけのままで残っています。「麻原彰晃をどう救うか」という話に関しては、死刑が執行された時、地元紙にも僧侶の方が投稿されていましたが、やはり結論はありませんでした。加害者がどれだけ、被害者遺族に向き合ったとしても被害者遺族は納得しないかもしれない。しかし、加害者が被害者と向き合わなければ、被害者は救われないように思います。やはり、加害者は自分の犯した罪を悔い改め、被害者の人生を奪ったたことを深く考えてほしい。そして、被害者と遺族には向き合ってほしいと思います。それによって、被害者のみならず加害者も救われる。死刑によって加害者の人生を奪ってしまうとか、刑務所で長く作業をさせていることが、被害者と遺族ののメリットになるとも思えない。そういう意味では、必ずしも厳罰に処すことが、被害者と遺族にとって良いことにはならないような気がする。ただ、一方で現在の裁判については疑問がある。弁護士は嘘をついてでも、あらゆる主張を行いを無罪を勝ち取ろうとする。一方、裁判では判事は嘘は見抜けるはずという誤った前提があり加害者が嘘をついても証言を必要としないだけの証拠が必要とされる。こういう方法では、裁判を行うこと自体が、被害者を苦しめることになりかねないし、加害者自身も永久に救われないような気がする。裁判の場は、真実を明らかにする場であってほしい。一昨日の日記にいただいたコメントを見て考えたことを書いたので、まとまりはないですが・・・いかがでしょう?

2019年11月27日

コメント(17)

-

殺人被害者3924人に対し死刑は8人、無期懲役31人という現実

いきなり衝撃的なタイトルですが、たまたま刑法犯を調べていた時に、法務省の犯罪白書にたどり着きました。平成30年度版犯罪白書資料2-4 地方裁判所における死刑・懲役・禁錮の科刑状況(罪名別)これを見て結構びっくりしました。平成29年度の殺人犯は234人死刑 3人無期懲役 7人懲役20年~30年 7人懲役10年~20年 66人懲役3年~10年 75人懲役3年以下 76人(うち執行猶予57人)死刑になるのは 1.3%無期懲役が 3.0%20年~30年 3.0%10年~20年 28.2%つまり、殺人でも三分の二は10年以下の罪なのだ!死刑になるのはたった3人。さかのぼってみた平成28年度の殺人犯は317人死刑 1人無期懲役 9人懲役20年~30年 13人懲役10年~20年 79人懲役3年~10年 112人懲役3年以下 103人(うち執行猶予81人)平成27年度の殺人犯は314人死刑 2人無期懲役 7人懲役20年~30年 16人懲役10年~20年 77人懲役3年~10年 118人懲役3年以下 94人(うち執行猶予78人)平成26年度の殺人犯は274人死刑 0人無期懲役 2人懲役20年~30年 5人懲役10年~20年 75人懲役3年~10年 109人懲役3年以下 83人(うち執行猶予67人)平成25年度の殺人犯は318人死刑 2人無期懲役 6人懲役20年~30年 20人懲役10年~20年 78人懲役3年~10年 108人懲役3年以下 104人(うち執行猶予87人)5年間の合計で見てみた。殺人犯1457人死刑になるのは 8人 0.54%無期懲役が 31人 2.13%20年~30年 61人 4.19%10年~20年 375人 25.7%3年~10年 522人 35.8% 3年以下 460人 31.5%(うち執行猶予370人 25.4%)殺人は結構重い罪になると思っていたのですが、意外に軽い。さて、被害者のほうはどれだけいるのか?法務省の犯罪白書はわからなかったので、こっちから持ってきました。統計 刑法犯による死亡被害者数と殺人認知件数・検挙件数平成29年度 被害者 710人 平成28年度 被害者 752人 平成27年度 被害者 802人平成26年度 被害者 841人 平成25年度 被害者 819人 被害者は5年間で3924人!(被害者は未遂事件を含んでいます)殺人犯に比べて多くないですか!さらに衝撃的なデータがあります。殺人事件の検挙者を調べると以下の通り。平成29年度 検挙者 930人平成28年度 検挙者 901人平成27年度 検挙者 938人平成26年度 検挙者 1010人平成25年度 検挙者 950人4729人が検挙されています。常識的に考えて、1457人の犯人が、3924人も殺したというのは多すぎるでしょうから、検挙者と同じくらいの4729人程度は犯人がいるでしょう。しかし、1457人しか罪に問われていない。無罪になったケースもあるのでしょうが、それは少ないだろう。起訴されないケースが多いのではないかと思って調べてみた。平成30年犯罪白書 第三節 被疑事件の処理 起訴・不起訴人員等の推移平成29年度 起訴率 37.5% 平成28年度 起訴率 38.2%平成27年度 起訴率 39.1%平成26年度 起訴率 38.5%平成25年度 起訴率 38.9%殺人犯だけに限ったデーターがないのですが、起訴されないケースが多いというのがわかる。しかし昭和60年度 起訴率 60.1%平成の前半は起訴率が50パーセントを超えてたのになぜか平成15年ごろから起訴率が急激に下がっています。平成29年 185,868件昭和60年 184,433件総数は変わってないようですが、理由はなんとなくわかります。平成一桁までは、犯罪が10万件近くまで減少していたのがその後増加に転じ、また減少しています。平成 4年 117,123件昭和18年 253,150件バブルの時代には犯罪が少なかったということですね。結局、検察が急激な増加に対応できず、不起訴を増やしているという事になりますかね?殺人容疑者4729人のうち、罪を問われたのが、30.8%の1457人。そのうち、全体の10%の475人しか懲役10年以上の罪に問われていません。殺人を犯しても2割は10年以下の懲役無罪・不起訴になるのが7割、死刑・無期懲役がわずか1%の39人となると人生を奪われた3924人の殺人被害者は納得できるとは思えません。私は死刑には反対ですが、殺人犯にはそれなりに罪を償ってほしいと思います。いかがでしょう?追加です。>ぶち殺しても初犯なら懲役3年程度、>普通なら執行猶予までついてお得です。というコメントがありましたが、弁護士の回答では初犯でも懲役10年以上となっております。なお、殺人罪は懲役5年以上の罪ですので、単独犯の場合には最低でも5年以上になり、執行猶予は原則としてつきません。

2019年11月25日

コメント(14)

-

失敗を連発する

このところ失敗続きです(ーー;)さて、先日、お葬式がありました。お葬式には遅れてはいけない。火葬時間が決まっていて、遅れると最悪火葬してもらえない。霊柩車が火葬時間に遅れそうになって猛スピードで走ったので伴車(親戚などの乗っている車)がついていけなかったという話も聞いています。出棺時間が決まっているので、開式時間は動かせない。葬儀時間が遅いのでゆっくりしていたら、遅れそうになった。15分前に着いたのでセーフ。式場を確認して、司会者と打ち合わせをして、10分前に控室へすると喪主の方が来られました。「お棺の中に入れる般若心経に戒名を書いてください」「えっ」式場へ戻って、戒名を書いて5分前に控室に戻ります。葬儀用の法衣は特殊なので切るのに時間がかかるが・・・しかしトイレに行きたくなった。式場の前を通ってトイレに。トイレから帰って式場の前を通ると・・・式場からアナウンスが・・・「御導師 三人文殊寺様のご入場です、拝礼を持ってお迎えください」まだ着替えて無いんですけど(ーー;)ちなみに、三人文殊寺近くの三ヶ寺は時間にルーズな方が多い。大体、近隣寺院の集まりでも、最後にやってくるのはその三人だ。三人文殊寺近くに以前は葬儀者がありましたが、その社長が良く言っていました。「A寺は開式時間になっても来ないと思ったら、踏切に引っかかっていた」踏切など2~3分で開くだろう(*^_^*)「最悪なのはB寺、遅刻した上に忘れ物をしてくる」この人は、最近は遅刻は少ないが忘れ物は多い(*^_^*)私を含めて、以前は長老から「昔は若いもんは一番に来いって言われとったのに、最近の若い奴は・・・」と文句を言われていました(ーー;)最近は私も含めて三人とも、もう若くは無いですが・・・先日、寺法要があって、時間になっても施主が来られない。確認の電話をすると本人が出られました。「すいません、今日寺法要をお伺いしているんですが・・・」「今から向かうところです」のんきな人だな。「○時からと聞いていたんですが・・・」「○時30分からお願いしていたんですが・・・」予定表をよく見ると「○時30分」になっている(ーー;)さらに別の日に法事へ向かう。渋滞に引っかかって、予定時間を5分すぎた(ーー;)あら?車も止まってないし、入口も開いてない?普通の格好で施主が出てこられたので「すいません、遅くなりまして・・・」「○時からとお願いしていたんですが・・・」二時間も先だよ(ーー;)本山からの季刊紙が送られてこない。昨年のものを見ると、10月1日発行になっている。11月になっても送ってこないのはケシカランではないか。また忘れられているのではないか???一流伝授というものが行われるようですが・・・電話して確認せねばなるまい。「三人文殊寺ですが・・・季刊紙が送られてこないんですが・・・」「しばらくお待ちください」このしばらくが長い。5分通話中に4分ぐらいは待たされている感じだ。「10月に発送しておりますが・・・」「届いてません。本当にうちへ送ったか住所確認してもらえます」「しばらくお待ちください」これが気に入らない。実は三人文殊寺は県内にもいくつかある。こんなことがありました。ある葬儀者が、塔婆を持ってきた「○○(地域)の△△さまのお葬式の塔婆です」「・・・うちではないです。○○の三人文殊寺では?」「失礼いたしました」わざわざ、隣の市まで間違えて持ってくるなよ。だから、「お葬式お願いします」と言われても、心当たりがないと確認します。「どちらの三人文殊寺に御掛けですか?」電話帳などで調べると、結構間違えることがあるようです。また、県内には花で有名な三人文殊寺もあるのでそこを取材した雑誌が当院へ送られてきたこともある。もっとひどいのは本山から「三人文殊寺の花の画像を表紙に使わせてください」と当院に電話があった。そういうことがあるので、別の三人文殊寺に送られた可能性もある。しかし、住所を確認しても当院の住所だ。「届いてないんですけど・・・」「再度送らせてもらいましょうか」「そうしてもらえます」しばらくして、入口脇にに段ボールがあることを思い出した。10月ごろ送られてきて開封してあるのだが、記念誌が入っている。記念誌をたくさん送ってきたな、と思っていたのですが・・・念のため確認すると下から季刊紙が出てきた(ーー;)「すいません、三人文殊寺ですが、季刊紙届いてました」確認してから電話しろって思われているだろうな(ーー;)人騒がせだ(ーー;)【中古】 日本軍の小失敗の研究 続 新装版 / 三野 正洋 / 光人社 [文庫]【宅配便出荷】この本を読まずして太平洋戦争を語ることなかれ。日本軍はアメリカとの物量戦に負けたのでなくシステム上の問題があった。

2019年11月23日

コメント(6)

-

ささやかなお布施ー美馬東部仏教会英霊慰霊法要

大法要が終わった翌日の19日はパゴダの慰霊法要に行ってきました。眉山の紅葉も色づき始めました。先月の徳島市仏教会の慰霊法要に続いて、今度は美馬東部仏教会の英霊慰霊法要が行われました。徳島市仏教会英霊慰霊法要車で1時間以上かかる地域とあって、参加された方は2名ですが会長が丁寧に戦没者慰霊文を読まれ、そのあと観音経を全部お唱えされました。ちなみに、徳島市は人数は多かったですが、観音経の偈文といって後半三分の一ぐらいを上げただけなので、美馬東部仏教会のほうが丁寧でしたね(*^_^*)なお、徳島市仏教会の名誉のために申し上げておきますと、徳島市仏教会はお供えも祭壇も用意して、県仏教会主催の戦没者英霊過去帳法要なみに行っております。令和元年度秋季英霊過去帳慰霊法要さて、お布施というと、僧侶に渡すお金だと思っている方がいますが、お布施は「誰かに与えること」すべてを含んでいます。このように、戦没者に対して、お経を唱えて供養するということも一種のお布施です。以前からこういう法要に来ていただく方には、お布施を出すように県仏教会にお願いしているのですが、予算の関係という理由で出してもらえません。何の利益にもならないのに、わざわざ、往復3時間掛けてお経をお唱えに来ていただける方がいるのはありがたいことです。私も作務衣でしたが、一緒にわかるところだけお唱えさせていただきました。こうやって、個人的に紹介させていただくことが、私からのお布施です。さて、先日の大法要もお布施はお金ではありません。これが初日夜の食事こちらが翌日夕方の食事昔(戦前ぐらいまで)はうどんしかなかったようですが、今はお膳がついています。2日目も他の方はうどんを食べていらっしゃいましたが、私は食べきれないので、遠慮しました。当番寺院の住職は同じような料理にならないようにと気を使って、一日目の料理屋と二日目の料理屋を変えてくれました。これはささやかとは言わないですね(*^_^*)なお、自分の配役を忘れていて怒られた人もいましたが、そういう人には勿体ないですね(*^_^*)

2019年11月22日

コメント(12)

-

二夜三時の法要?

17日18日と近隣寺院による十夜大法会が行われたので出仕してきました。17日の晩、18日の朝、昼と三回にわたって法要を行いました。真言宗の法要としての十夜大法会こちらが当番のお寺です。平成23年に作られたとあって、新しいしきれいですね(*^_^*)ここの住職は本堂を建てる前に四国じゅうのお寺を見て廻ったというだけあって、本堂を中心に右側に集会所、左側に庫裏と両側に羽を広げたような作りになっています。しかも、左右の屋根の葺き方が違う!こんな風に本堂の前に塔婆を立てて、本尊様と縁を結びます。経木という木の薄い札に戒名や先祖代々を書いてもらって、この塔婆の周りを囲んでいるソテツの中に入れ供養します。新しい塔婆なので書きにくいと言われておりましたが、なかなかうまく書かれています。しかもこの塔婆は太い。私がこの塔婆を書いたら、確実に字が左右に動くだろう。この塔婆を見た瞬間「ん?」と思いました。普通は思っても言ってはいけない。ここのお寺は三人文殊寺と違い、床の間に掛け軸や襖も見事な絵が描かれている。この場で声をかけてはいけないだろう。言ってはいけないのだが、住職に声を掛けてしまった。その瞬間、皆さんから注目されたので、話は止めた。「三文さん、何?・・・途中で止められたら気になる」と住職からしつこく聞かれる。ついに、言ってしまった。「『二夜三時』って書いてあるけど『一夜三時』では?」住職の顔色がサッと変わる(ーー;)やはり言ってはいけなかった。近隣寺院で行っている法要は、二日にわたっていますが、一夜一日ですから、二夜と書くのはおかしい。しかし、住職はあわてない。「いやいや三文さん、梵習字の本に二夜三時(十夜)って書いてあるよ」そういわれてみると、梵習字の本にそう書いてあったような気が・・・帰って梵習字の本を開くと確かに「二夜三時(十夜)」と書いてある。もともとは「五日三時」といって五日間にわたって一日三回計十五回の法要を行うのが正式なのだ。二夜三時だと、三日間にわたって六座しないといけないですね。法要は大体、夕方日没後に始まります。現在は午前零時で日付が変わりますが、昔は日没から翌日が始まり翌日の日没までが1日。だから、2日にはわたっているのですが、実質は一夜一昼で一日の法要です。また、この辺りでは、大体2日(一夜一日)で法要を終わらせるし1日のところもある。だから、二夜という書き方には疑問がある。この住職は色々と勉強されているので、「一夜三時」という書き方もあるんと言われておりましたが、どっちが正しいんでしょう?2日間にわたって三座の法要はちょっと疲れました(*^_^*)

2019年11月20日

コメント(9)

-

「錯覚資産」は事実でも・・・

以前、こんな日記を書きました。人生のイフこれの続編です。少し前に、こんな話を聞いたことがあります。「今のキャリアのまま、人生を巻き戻したら成功できる」と話をされているのを聞きました。多分、60代前半の方とと思われますが、果たして本当だろうか?以前の日記でもこんな話がありました。「時間を巻きもどしたらみんな成功者になれる」単純に時間を巻き戻したところで、結果は同じでしょうからやはり、今の知識経験を持ってということになりますね。私はこう思います。「多少有利かもしれないが、うまくいくとは限らない」最近、思うのですが、私はかなりある意味では幸運に恵まれながら人生を歩いてきたような気がします。一方で、それなりに努力した結果は余り報われていないように感じています(*^_^*)以前も書きましたが、一言でいえば「何事も中途半端で努力もなしに、困難を運で乗り切る」 というスタイル時間を巻き戻しても成功の目は出てきませんね(*^_^*)しかし、最近読んだ本で、こんな本があります。【中古】【全品5倍】人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている / ふろむだ少し、気になっていた本で、本屋にも無くヤフオクでも安くなっていないので図書館で予約して30分ぐらいで読み終わりました。「錯覚資産」というものについて書いてあります。ある程度の肩書・地位・外見などがあると、人は錯覚しやすいので有利という事に付いて書いてあります。住職などというのも「錯覚資産」の一種では?なんか人格者のように思われていますが、中から見ているとそういう人には、なかなか会わない(ーー;)教師とか警察とかもそう聞きますね。有名大学卒だと優秀そうに見えるので有利だろう。平均値ならば、有名大卒のほうが優秀なのは間違いないですが個人差が大きのでそうとも言えない。しかし、中卒の人と有名大卒では後者のほうが有利だろう。ちなみに、一代で上場した大企業の創業者を見ると、意外に中卒・高卒の人が多いのに驚きます。さて、この勘違いさせる「錯覚資産」を増やせれば有利なのですが一般の人はなかなか難しいような気がする。この「ふろむだ」という人は努力することを前提にこの本を書いていますので、努力しないで成功しようと考えているような人には向いてない(*^_^*)気になる方は読んでみてください。

2019年11月19日

コメント(8)

-

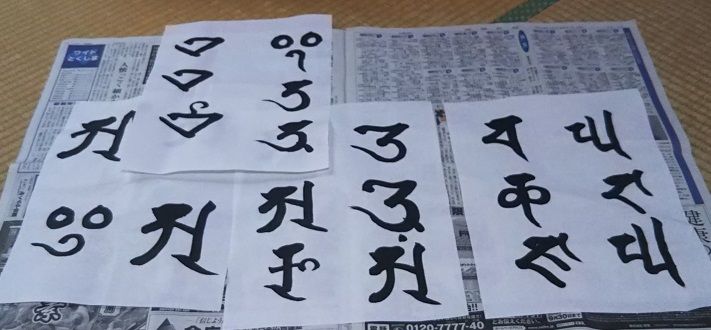

まさに画期的、コロンブスの卵ともいうべき大発見かと思いましたが・・・

先日の梵習字の勉強会の続きです。最悪の梵習字講習会?ー初めての講習会途中離脱筆を45度に寝かせて書くというのは、やはり普通の書道ではありえない書き方。私の習った書き方では、穂先をS字になるように力が加わった状態で線を引く。しかし、寝かせたらその状態では力が加わらない。あえて、筆を倒して書くという書き方もあるようですが、その場合でも穂先に力を加えるのは変わらないだろう。当たり前ですが、そういう筆の使い方にはやはり練習が要りますので、いきなり行うのは無理がある。ところが、筆を寝かせて書くと、筆の横面を使うために線の幅が一定にできる。その線の幅を使って刷毛で書くようにすれば、字の形だけを考えて線の太さは一定になるので、書きやすいかもしれない。実際のところ、真言僧が使う梵字は多くない。それもほとんど塔婆限定だろう。芸術的に梵字を捉える人も少しはいるでしょうが、実用的な梵字が書ければよいと考えている人がほとんど全員だ。そう考えると、筆を寝かせて書くというのはコロンブスの卵並に画期的な書き方なのかもしれない。ということで、カレンダーの裏紙に筆ペンで書いてみた。結構いいんでないの?よし、本格的に半紙書いてみた。左がお手本、右側が筆、真ん中は筆ペンです。なんかイマイチ(ーー;)これは筆を立てた状態。左側がお手本。ちなみに全部練習なしで一発で書いていますので、イマイチの部分があります。また、このお手本は普段私が参考にしているのとは違うと言い訳する(ーー;)思ったより書きにくい(ーー;)見比べていただいたらわかるかと思いますが、下の筆を立てて書いたほうがいいでしょう。やはり、筆の腹を刷毛のように使うというのは無理がある?筆ペンなら、筆より「しなり」が大きいのでうまくいくかと思いましたがそうでもない。ちなみに、最初に書いた字は、半紙に書いた字より小さい。そのあと、滑りやすい紙や、木にも書いてみましたがやはりうまくいきません。普通に立てて書いたほうがうまく書けそうです。自分なりに筆を寝かせて書いたのですが、やはり、講師先生の筆の動きとは多分違うのだろう。仮に先生の筆の動きを間近で見ることができたらそれなりに書けるような気がする・・・けどその価値があるかどうかは疑問です(*^_^*)ちなみに書いた字は上から「カㇵ」「ハ」「ラ」「ワァ(ヴァ)」「ア」空・風・火・水・地 を示しています。五輪塔と同じです。ついでに梵字で真言を書いたらこんな感じです。本当は梵字で読まないとダメと弘法大師は言われております。その真言訛ってますよいかがでしょう?

2019年11月17日

コメント(17)

-

僧侶は普段は何をしている?

いつもお付き合いさせていただいているmeron1104 さんから「坊主は葬儀や法要のない時には何をしているのか」という質問がありました。実はこの質問は私も他の僧侶に聞きたい(*^_^*)「本尊様の守りをしながら、真言密教の教えを学んでいます」というような回答を期待されてはいないでしょう(*^_^*)私の場合で言えば、週2回~3回は法事・またはお葬式があることが多いです。そうすると結構この日はつぶれますね。お葬式と法事自体は、1時間ぐらいですが、葬祭場への移動時間と予備の時間を組み合わせると、前後30分は最低でも必要なので一軒当たり、2時間は必要。お葬式だとお通夜を含めて三回行くので6時間ぐらい?さらに、その後のお膳を用意していただいた場合には、ご一緒させていただくので、法事でも4時間~5時間ぐらいになることがあります。あと、月二回はお寺で行事を行っていますし、月三~四回は仏教関係の会合とか、勉強会に行きますので、ざっくり何もない日は、月半分を超えたぐらいですかね?何もない日には、朝のお勤めと本堂のお供えで2時間ご飯を食べて1時間。ボーっとしているのが1時間あと、少し片付けなどをしたら1時間これでお昼ですね。お昼に1時間その後、1時間休憩?その後、掃除などを行います。夕方から夜にかけては、書き物とか調べ物などをします。こうやって書くと結構暇があるように思えますがその通り(*^_^*)しかし、それほどまとまった時間は取れません。檀信徒の方が訪問されることがあるので基本的に昼間は出歩かないでお寺にいるようには務めています。もう一つ、私はもともとサラリーマンでしたので高野山へ登った時、僧侶がダラダラ仕事をしているのに疑問を持ちましたが、ところが休みなしで拘束時間が長いので、ずっと仕事し続けていると何時しか自分もダラダラしたスタイルになってしまいました(ーー;)実際、電話などは朝5時から夜11時過ぎまで掛かってくることがあるんですよ。訪問する人も、8時すぎとかありますからね(*^_^*)また、一応お寺は様々な記録も残さないといけないし税金なども払っていますから会計もしています。私の性格かもしれませんが、ボーっとしている時間が多いので時間の使い方は下手ですね(ーー;)何か予定があると他のことができませんし(ーー;)時間が空いているので、結構趣味とかしている人もいますが、私は特にないですね。このインターネットぐらいですか(*^_^*)ただ、私は平均的僧侶より結構忙しいほうだと思います。私はお葬式や法事のあとのお膳にご一緒していますがしてない人のほうが多いでしょう。近隣寺院でも私だけですよ(*^_^*)また、私は仏教会の役員で、さまざまな文書なども作りますし、勉強会にも出てますし、以前から月二回ぐらいの行事をお寺で行って、巡拝なども行い、寺報も年二回出していますから、結構他の人より忙しいはずなんですよ。ところが、「大体うちのような山寺は、お宅のような、町のお寺と違う。 掃除が大変で修行も勉強もする暇なんかない」金で僧侶の資格を買う?と語られた方など、実際は何もされていませんから、普段は何をしているんだろうと思いますね(*^_^*)【中古】 くるま暮らし。 社会不適合僧侶の究極ミニマル生活 /静慈彰(著者) 【中古】afbこの人は、車で生活しているのかと思ったら、ちゃんとしたお寺の住職で、ホームページを見ると葬儀から法事、永代供養、お盆参りなどのプランまで作って金額まで明記しているのには驚いた(◎_◎;)

2019年11月15日

コメント(10)

-

最悪の梵習字講習会?ー初めての講習会途中離脱

昨日は久しぶりに梵習字の講習会でした。9年前の日記梵習字の講習会再び梵習字の講習会三たび梵習字の講習会4年前の日記男子三日会わざれば刮目して見るべし三人文殊、麗澤書院に沈む梵習字関連で5本も記事を書いているとは驚きでした(*^_^*)前回こう書きましたが・・・仮名 特級(初段の一歩手前)漢字 準三級 硬筆 九級私はさらに進化している(*^_^*)仮名 準三段(堂々の有段者)漢字 二段(堂々の有段者)参ったか! 硬筆 七級はイマイチですけどね(ーー;)さて、それはさておき、久々の梵習字。気合が入りますね(*^_^*)別にもう習わなくても良いと思うのですが、所属宗派とは違う宗派の先生なので、どんな字を書くのか興味がある(*^_^*)それに、質問も用意した(*^_^*)しかし、初めての講習会途中離脱(ーー;)いったい何があったのか?今まで、私は積極的に勉強会に参加してきました。30半ば過ぎてから、坊主になりましたが、行も学も同年代の真言僧より劣っている訳ではありません。別に勉強などしなくても、そこそこ法務はこなしていける。その程度で住職をしている人も少なくない。一方で勉強会と言っても、ピンキリです。毎月、淡路島で行われている講伝は、大学院レベルの知識が必要と思われます。ほとんどの参加者が理解していないようなものから一方で、そこらの住職の布教・体験などを聞くだけのものまである。必ずしも参加したからと言って収穫があるわけではありません。しかし、重要なことは勉強会に参加することによって僧侶としての原点に立ち返ることができます。葬式をして法事をして、お寺の掃除をして、年中行事をマニュアル的に消化しているだけでは、「住職」という職業で生活しているだけになってしまいます。しかし、勉強会に参加すると、講師の人の真剣な取り組み方とか真言密教の教えの深遠さを思い出して「そういえば自分は僧侶だったんだ」と原点を思い出せるような気がします。今まで、所用があって抜けたことはありますが、途中で自ら抜けたことはありません。と思っていたんですが・・・今回は違った(ーー;)演題 塔婆の書き方 十三仏種字・光明真言タイトルから推測される勉強する梵字数は約40文字講習時間は3時間三時間で40文字も勉強するのは多くない?と最初から思っていました。ところが、先生が「では梵字は51文字ありますから、私が書いた後に書いてください」ええ~(◎_◎;)ホワイトボードに紙を吊り下げて、先生が梵字を書いていく。ちょっと待ってよ、紙をどうするかとか、どんな筆を使うか説明が無いんですけど・・・所属宗派の勉強家では無いので、先生が所属する宗派の方が隣に座っているので尋ねてみる。「小筆ですか?大筆ですか?」と聞くと「どっちでもいいんじゃないですか?」え?え?え?「筆は45度くらいに寝かせて書いてください」「???」もともと、筆は普通は立てて書く。立てて書くので、太い線も細い線も書ける。寝かせて書いたら、意味がないではないか?今まで梵字は何回も習ったけど初耳だ!(◎_◎;)斜めに寝かせて書いたことで字がバラバラになった(ーー;)しかも、私は普通の書道のようにゆっくりと書いていると隣の人は3つぐらい書いている。私が1文字書いた時点で、先生が「では次の字を書きます」速すぎる!(◎_◎;)先生の書き方を見て、自分が1文字書くと、先生はすでに次の字を書き始めている(ーー;)書き方わかんないよ(ーー;)1時間も書くと疲れてきた(ーー;)もういいわと、書くのをやめて、テーブルの上のアイスコーヒーを飲む。やっとのことで途中休憩までたどり着いた(ーー;)次の1時間半で40文字以上書くかと思ったら急に嫌になって、途中休憩で撤退?旧日本陸軍風に言えば、転進だ。このペースで梵字を書いたところで、添削も無いのでは何のメリットも無い(ーー;)うまい具合に、法務が入っていたので、坊主の格好で来ていたのを幸いに、「すいません、法務があるんで帰ります」と怪訝そうな他の参加者に挨拶して帰った。言い訳になりますが、筆を寝かせて書くというのはおかしいと思う。筆を寝かせて書いたら、筆の持ち味が消えてしまう。しかし、しばらく考えると、理由が分かった。筆を寝かせて書くと、筆の横面を使うために線の幅が一定になる。これは筆の長所を殺した書き方ではないかと思うのですが一方で、線の幅を一定にすることで、腕の差が出にくい。実際、梵字には刷毛という書き方があります。刷毛じたいを使うのではなく、ヘラを使うのですが、当たり前ですが、一定の太さの文字が書ける。つまり初心者向きの書き方ではないかと思う。もう一つ、一般の真言僧は梵字51文字を書いている人はそれほど多くはない。必要な梵字しか習わないのだ。ところが、私は51文字は何回も書いているので、どうせ書くなら、もっときれいに書きたいというのがある。この講習会なら、最低5回ぐらいに分けてほしいところだ。ただ、梵字を書くだけなら講習会には参加する意味はない。さらに、詳しくは言いませんが、この講師は梵字を書くのはともかく、梵字やサンスクリットにもあまり詳しくないと感じました。なお、講習会自体が悪かったとは思わない。普通の真言僧は梵字全部を書くことは少ないし、書いたこと自体が良い経験になった人も多いのではないでしょうか?多分、10年前なら最後まで勉強させていただけたと思いますが私には内容が物足りない上に無駄が多かった(ーー;)と昨日帰ってきた時点で思っていたのですが・・・そうでも無かった(*^_^*)その点については、また次回お話します。大筆で梵字を書くことも少ないのですが、かなりひどいです(ーー;)

2019年11月14日

コメント(14)

-

最近忙しいですか?

法事でこんなことを聞かれました。「最近忙しいですか?」たまに、聞かれることがありますが、答えに困りますね。その昔、高野山にいた頃、毎年お参りに来る葬儀屋さんが「商売繁盛」の祈祷をされるのに違和感を感じていました。「葬儀屋」の「商売繁盛」って人が沢山亡くなることではないか?僧侶同士で挨拶代わりに「最近忙しいですか?」と聞くことはあります。しかし、一般の方から聞かれたらどう答えたらいいのだろう?「いや~忙しいですよ、最近葬式とか法事が多くて」とも言いにくい。私個人の考えかもしれませんが、忙しい僧侶には葬儀も法事も頼みたくない。雑になりますからね(*^_^*)実際、法務が入っている時に葬儀の依頼が来ると困る(ーー;)葬儀などは十分に時間を使ってしてあげたいとは思うものの、時間の制約があるとそうはいかない。さて、ある僧侶の方と昨年のイベントで何度か打ち合わせをしたのですが、予定を聞くと、その方はいつもこういう言い方をされる。「私は暇ですからね~」結構檀家数も多く、音楽活動などをされ、仏教会の役職にも付かれている方ですから、一般の寺院よりは忙しいと思われるのですが、こういう答え方をされるのが私はすごく好きでしたね(*^_^*)一方で、それほど忙しくないと思われるのに「忙しい」を連発する方がいる。こういう人とはあまり付き合いもしたくない(ーー;)要するに何か断る理由として「忙しい」を使っているように思えます。そもそも、僧侶は考える時間が必要なので、「忙しい」と言うような人には向いていないと思います(*^_^*)しかし、これは一般の人でも言えることではないでしょうか?ものを頼むときは忙しい人に頼めとはよく言われることです。忙しい人の方が、処理能力が高いのかもしれない。逆に暇そうな人に頼むと最悪(ーー;)まともに出来ないことも少なくないですね。いかがでしょう?かなり思い切って剪定しました。

2019年11月12日

コメント(13)

-

香炉の灰

修法に使う香炉の灰がいっぱいになりましたので、整理しました。箱を用意して茶漉しで灰を漉します。灰は捨てずに取っておきます。ガラみたいに残ったお香のカスを戻して作業完了。実は高野山で修業した時から、自分の修行で使った線香の灰などを取っておきました。それを、持ち帰って、同じように修行の度に使ってきました。いわば、私の修行の歴史みたいなものなので大切にしています。縁があるお方がいたら、お分けしようと思っていましたが、今までにありませんでした。少しずつ増えて、タッパに三つ目になっています。なお、お線香立ての灰も、半年に一度くらい茶漉しに掛けたほうが良いですね。線香の燃えカスなどが残っていますし、固まった灰がふわふわになって線香も立ちやすくなります(*^_^*)

2019年11月10日

コメント(8)

-

日韓問題は政治問題より宗教問題

日韓関係が最悪と言われ、日本企業にも多少影響が出ているようです。さて、今回は徴用工問題が引き金になっていますが、過去には慰安婦問題なども摩擦の原因になっています。法律的な問題とか政治的な問題は、さておき、私は全く主張されていない問題を取り上げます。その前に、日本の「徳」のある人と中国の「徳」のある人の違いをご存知でしょうか?例えば、悪いことをした人を裁く場合、日本の場合には「少しでもいいところを見つけて」罪を軽くする人が「徳」があると思われやすい。ところが、中国では「悪い場合は厳しく処断する」人が「徳」がある人なのだ。法務大臣の例でみると判りやすい。日本人は「個人の思想」に基づいて「死刑をしない」法務大臣も許容されているが、法律で決まっているからと言って、次々に死刑を執行する法務大臣はあまり良い印象を持たれない。しかし、中国ではどんどん死刑にする人が評価されるのだ。もう一つ、中国では売国奴として有名な秦檜という南宋の政治家がいます。この秦檜は宰相として宋王朝北部へ攻め込んだ金と講和して、領土を半分取られたまま南宋・金の二つの政権を確定してしまいます。それのみならず、救国の英雄と言われた岳飛をはじめ講和反対派を粛清して宰相の地位に19年間留まります。実はこの金を打倒して宋の領土を回復しようとする岳飛の活躍が三国志演義の諸葛孔明のモデルになっているとも言います。岳飛は死後神としてまつられ、岳王廟が作られていますが、なんとその前に土下座しているのが、秦檜とその妻の銅像。かつてはこの銅像に唾を吐きかける習慣があったといわれ現在でも柵で囲われています。秦檜が生きていた時代は900年も前の話。いまだに許されていないのです。仮に日本だったらどうでしょう。900年前の人がこのような辱めを受けることは絶対にない。水に流すという文化があります。また、日本と朝鮮半島は同じ東アジアでありながらアジアの大国、中華王朝とは、かなり違った接し方をしています。何度も侵攻を受け、ほぼ属国状態で中国文化をそのまま取り入れた朝鮮半島と、文化を一部取り入れながらも、独立を保ち、自国の文化を発展させた日本。「終わったことは水に流す」「罪はできるだけ軽くするのが徳」これは日本人は普通に考えていますが、実は宗教なんです。だから他の国では通用しない。逆に「悪いことをした場合には絶対に許さない」「罪はできるだけ厳しくするのが徳」と考えている民族とでは、まるっきり正反対で話にならないというのがお分かりいただけるであろうか?日本人が誠意をもって「終わったことは水に流してくれるはず」「罪はできるだけ軽くするはず」という前提で接していても「悪いことをした場合には絶対に許さない」「罪はできるだけ厳しくするの当然」と相手は考えているのだ。つまり、いつまでたっても今の状況では日本は譲り続ける羽目になる。こういう前提を、政治家は理解したうえで話し合いをしてほしい。いかがでしょう?【中古】 岳飛伝(一) 三霊の章 /北方謙三【著】 【中古】afb岳飛と秦檜が活躍します。

2019年11月09日

コメント(12)

-

十夜大法会は真言宗こそ正統派?実は一夜大法会?ー十夜大法会の話2

さて、前回の話の続きです。極楽浄土へ往生してはいけない?ー十夜大法会の話十夜大法会は旧暦の10月6日より、15日まで行われていたので、ちょうど収穫も済ませた時期にあたり、作物の実りに感謝する祭りも兼ねていたと思われます。さて、浄土宗・天台宗で行われていた十夜大法会が何故真言宗寺院でおこなわれているかについては推測ではありますが、春の涅槃会(旧暦二月十五日)に対して秋の法要として十夜法会(旧暦十月十五日)に設けられたと考えられます。真言宗では理趣経を中心とした五日三時の法要を行っています。『密教大辞典』によれば懺悔滅罪法として三時五箇日を句りて、理趣経を読誦し理趣法を修するをいう。 大唐青龍寺の恵果和尚、師主不空三蔵報恩のため、~中略~ 五箇日夜の間、十五時に理趣三昧の法を修するに不空影向して随喜し給うと伝う。これ大唐の旧例なり。また、弘法大師高雄山において恵果和尚報恩のために、 弘仁13年12月11日より15日に至る間、毎日三時に理趣経法を修せられるをもって本朝の旧例となす。 恵果和尚が唐代に五日三時の修法をされたときは、不空三蔵が出現されて喜んだということですから、現代においても、しっかりとした法要を行ったら、亡くなった方が現れるんだろうか?その昔は十夜法要とか五日三時というように5日も10日も法要を行っていたようですが、現在は行っていませんので誇大広告です(*^_^*)三人文殊寺の近隣の真言宗寺院においては夕方6時、翌朝11時休憩を挟んで引き続き2時頃の三座行います。二日にわたって三座というのですが、厳密にいえば一夜一日で、昔は日没より一日がはじまり、翌日の日没までが一日ですから、十夜大法会ならぬ一夜大法会(*^_^*)十夜するべきところを、一夜では意味が無いのではと思われそうですがそうでもない。無量寿経にはこう書いてあります。「心を正し意を正しくして、斎戒清浄なること、一日一夜なれば無量寿国に在りて、善をなすこと百歳するに勝れり」とありますから、たった、一日でも極楽浄土での百年分の価値がある(*^_^*)さて、その一夜大法会?で何をするかというと、理趣経法という修法を行います。その理趣経法というのは、簡単に言えば、担当寺院の本堂へ大日如来様をお招きするなんか凄いですね(*^_^*)元々、真言密教は龍樹菩薩が南天竺の鉄塔の中で授かったのですが真言宗の本堂は、その南天竺の鉄塔の内部を模しています。つまり、真言宗の一夜大法会は担当寺院の本堂に大日如来様をお招きして、その説法を聞く!どうよ!どうよ!と大きく出ましたが・・・さて、坊主は具体的に何をするんだ?という話になりますね。担当寺院の住職は導師として、大日如来様をお迎えする修法を行いその他は周りで声明をお唱えする。声明は南天竺の鉄塔の中で奏でられていた音楽と言いますからそれこそ妙なるものだろう。コンセプトは良いんですけどね・・・導師 →大日如来様をお迎えするその他 →周りで声明をお唱えするこうやって書いたら、どう考えてもメインは「導師」ですよね。ところが真言宗では「その他」を中心に法要を組み立てている(ーー;)つまり、大日如来様をお迎えしているはずの導師はその他の声明に合わせて修法を行うよう教えるのだ。それおかしいでしょ(ーー;)しかし、私もそう習ったし、ほとんどの人はそう思っている。私は以前からおかしいと思っていましたが、確信したのは最近のことなのだ。つまり、真言宗においては法要の声明がメインで肝心の修法を行う導師が付け足しみたいになってしまっているか、あるいは導師の声明に期待されるだけなのだ。これは、本当に残念なことだと思う。確かに声明は聞いただけで素人でも良いか悪いか判るだろう。しかし、それをメインにするのはいかがなものか?修法を普段ほとんど行っていない人が、いきなり導師を務めても無理だというのは判るだろうが、そういう人は結構多いのだ(ーー;)また、修法を単独で行っているだけでも無理。ギャラリーがいる状態で、修法を行っていなければ難しいのだ。ギャラリーがいる状態で修法している人は一定数います。例えば、護摩などを行っている人が挙げられますが、これが曲者。大きい声では言えませんが、この人護摩焚くの?無理でしょ。と思ったりする。普段にはほとんど修法を行っていない人が、人を集めた時だけ護摩を焚いても無理だ。結局、法要において声明がメインとされる理由としては導師の力量が不足しているのが要因です(ーー;)皆、自分の修法に自信があれば、声明をメインとすることはあるまい。そういう意味では真言宗の一夜大法会?も企画としては良いものの残念な感じがします。いかがでしょう?

2019年11月08日

コメント(14)

-

大丈夫かNTTドコモ?

実は私は携帯電話を契約して以来ずっとドコモユーザーです。先日は撮った写真をPCに落とすために、マイクロSDを買いに行きました。店に入ると「しばらくお待ちください、予約を確認しますから」ソファーに案内され、おとなしく、ソファーで待つ。しかし、5分ぐらい経っても何も案内が無い。「すいません、まだですかね?」「今、予約を確認していますから、もう少しお待ちください」「はあ?予約してないんですけど・・・」「今、予約を確認していますので・・・」「意味が分からんのだけど・・・」店長がやってくる。ここは以前エキサイトしたことがあって、ブラックリストに載っていると思われる(ーー;)「すいません、今日から予約優先なんですよ、 そこで空き時間を確認しています」「予約の空き時間は良いんですけどね。マイクロSDあるんなら 売ってくれ」「すいません、それも予約の空き時間でないと売れないんですよ」「はあ?」この店はお客さんの対応をしていない社員が結構います。以前から対応も遅いと感じていましたが・・・展示してある商品も予約が無いと売れないってどうよ。以前、こんな話を聞いたことがあります。床屋さんも最近は電話で予約制になっている。ところが「床屋ごときに時間に縛られたくない」と実際にそういうニュアンスで言う人がいるそうだ。床屋さんは月一位で行くものですが、携帯ショップなど年に一回行くかどうかだろう。困った時しか行かないのに予約優先といわれてもね~それに、予約の空き時間を確認するのに5分以上かかるのでは・・・大体、マイクロSDなんぞ、その携帯ショップから歩いて1分のデオデオで売っている。しかも、歩いて30秒のところにはソフトバンクが最近できたのだ。もう少し、危機感をもって対応してもらいたいものだ。とはいえ、ドコモポイントを使いたいので、やむを得ず夕方6時に予約する。「15分以上遅れますと、予約はキャンセルさせていただきます」そこだけしっかりしとるんかい?夕方6時に来店して購入。SDアダプタ付き!! SanDisk◇ サンディスク 32GBマイクロSDカードカード本体は右側のやつ。さて、左側のSDサイズのものは、データ復旧に使うのだという。「マイクロSDだけでいいんですけど・・・」「単体では販売してません」「左側のやつって使うんですか?」「使うことないですね」使わないけど、セットでしか売らないなら仕方ないね。マイクロSDをガラケーに入れてもらい、これで後はガラケーのデータをマイクロSDに落とし、マイクロSDをPCに落とせばいい。と思ったのですが・・・・PCにはマイクロSDを入れる場所が見当たらない(ーー;)PCショップに尋ねると・・・マイクロSDは直接は無理です。アダプターが要ります。という。アダプターが要るではないか。要するに、マイクロSDを普通のSDサイズにするものが要るわけだ。検索すると100円ショップにも売っているようですが、SDアダプタ付き!! SanDisk◇ サンディスク 32GBマイクロSDカード先ほど買った、左側のSDサイズのやつをよく見ると「アダプター」と書いてある。試しに入れてみると・・・おお~PCに画像が入った(*^_^*)というか、ドコモショップちゃんと説明しろよ。左側のやつも、絶対使うだろ。最初から説明してくれていたら、わざわざPCショップに電話することもなく検索して探すこともなかった。ここのドコモショップだけかと思いますが、対応が悪いですね。

2019年11月06日

コメント(14)

-

徳島市仏教会英霊慰霊法要

先月31日に徳島のシンボル眉山山頂にあるパゴダでの英霊慰霊法要に行ってきました。眉山山頂にあるパゴダ平和記念塔パゴダは、昭和33年に第二次世界大戦のビルマ戦線からの帰還兵で作られた徳島県ビルマ会によって、ビルマのシュエダゴン・パゴダをモデルにして建設されました。高さ25メートル、円錐形ドームのビルマ独特の様式で、国内のパゴダの中では最大級。第二次世界大戦では、出征した徳島県人2万9749名が、戦地において命を失いましたが、ビルマでは6216名が悲惨な最期を遂げています。 平和記念塔パゴダの中には、当時ビルマのウ・ヌー首相から贈られた仏舎利(お釈迦さまの遺骨)が祀られているとともに、第二次世界大戦の日本の戦没者13万柱余が奉安されています。左側が以前モラエス館があった跡地で、フェンスで囲われています。落書きも更新されています。眉山山頂のモラエス館跡地の落書き眉山山頂から見た吉野川河口ちょっと靄が掛かっています。河口に近いところに架かっている橋が四国最長の河川橋阿波しらさぎ大橋 全長1380メートル左側が吉野川大橋 全長1137メートル手前の緑の丘が徳島城があった城山。総勢10名の真言宗・日蓮宗僧侶による英霊供養法要。

2019年11月04日

コメント(12)

-

極楽浄土へ往生してはいけない?ー十夜大法会の話

十夜大法会の時期になりました。アクセスも増えておりますので改めて書きます。 十夜大法会は『無量寿経』に「此土において善をなすこと十日十夜なれば、 他方諸佛国土において善をなすこと千歳に勝る」とあることに基づいて旧歴十月六日より十五日までの10日間行われた念仏会で、広く浄土宗、天台宗寺院で行われていたと言われています。 『始まりは今から600年ほど前の永享年間、伊勢守平貞経の弟 貞国が、京都の天台宗の 真如堂で修したのがその始まりとされています。その後、明応4年(1495)に、鎌倉光明寺の第九世 観誉祐崇上人が、 後土御門天皇に招かれ、宮中で、阿弥陀経の講義をされ、さらに真如堂の僧といっしょに 引声念仏を修し、 勅許を得て、 光明寺で法要を行うようになった』(浄土宗ホームページから引用)注)赤字部分は私が変更しました。この永享という年号が使われていたのは西暦でいえば、1429年~1441年ですから、現在より590~578年前、浄土宗のホームページには赤字部分は550年とありますが、600年の方が近いですね(*^_^*)30年ぐらい前に作った文章をそのまま載せているんだろうか?というのは穿った見方過ぎ?(*^_^*)こうも書いてあります。『この法会は、浄土宗で最も大切な経典の一つ『 無量寿経』の巻下に、「この世において十日十夜の間善行を行うことは、仏の国で千年間善行をすることよりも尊い」と説かれていることによって、その教えを実践したもので、10日10夜にわたり 不断念仏を称えて別時の念仏を修し、阿弥陀さまのお慈悲に感謝する法要であります』(浄土宗ホームページから引用)元々、念仏は「南無阿弥陀仏」とお唱えすることによって、極楽浄土へ生まれ変わるのが目的。極楽浄土は阿弥陀如来様の浄土で、ありがたい世界のはず。「この世において十日十夜の間善行を行うことは、仏の国で千年間善行をすることよりも尊い」ところが、この世で10日間修行する方が、仏の世界で千年修行するよりも価値があるならば、この世で修業したほうが良いのではないか?極楽浄土へ往生してはいけないだろう(*^_^*)さらに、その極楽に往生するためにわざわざ「南無阿弥陀仏」と唱え続けるのはおかしくない?元々の文章にはこうあります。「汝らよ、ここに、廣く徳本を殖え、恩を布き慧みを施して、道禁を犯すことなかれ。忍辱・精進・一心・智慧、うたた教化し、徳をなし善を立てよ。心を正し意を正しくして、齋戒清淨なること、一日一夜すれば、無量壽國に在りて、善をなすこと百歳するに勝れり」引用元)親鸞聖人の著作に聞法するノート『佛説無量壽經卷下』(後半)漢訳・国訳・現代語訳・梵文和訳対照(脚注付)現代語訳とはいえ、難しいのでさらに解説が要りそうなので再び引用させていただきます。そなたたちはこの世界でひろく功徳を積み、恵みを施し、仏の戒めを破ってはならない。よく耐え忍んで努め励み、心を静めて智慧をみがき、次々に互いに導きあって、すすんで徳を積み善い行いをするがよい。心を正しくして仏の戒めをわずか一昼夜でも清らかにたもつなら、それは無量寿仏の国で百年間善い行いに励むよりもまさっているといえる。布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の実践をしていけばこの世で一日修行するのが極楽浄土の百年より勝っているということでしょうか?この後も長い文章が続きますので、要約して書きます。仏様の世界では、悪いことをするものがおらず、善いことをするものばかりで自然に功徳を積めるが、この世では悪い事をするものが多いので、自然に功徳を積めるわけではないので努力精進しなさい。という意味のようです。念仏をお唱えしなさいとは書いてないですね(*^_^*)十夜大法会というのは、不断念仏を中心とした法要に触れてもらい仏縁を結んでもらうという方便ではあると思うのですが、ぜひ、浄土宗・天台宗の方にご意見ををお伺いしたいところです。さて、真言宗の十夜大法会については、次回にお話しさせていただきます。【中古】 極楽に行く人地獄に行く人 あの世へ行く作法、教えます / 水木 しげる / 光文社 [文庫]【ネコポス発送】この本に興味があります。

2019年11月03日

コメント(10)

-

仏様の三十二相

仏様には三十二の特徴があるといいますが、みなさんご存知ですか?仏像や仏画は、これに基づいて描かれたり製作されているといいます。まず、仏さまは大きい。仏象は丈六で作られるのが正式といいますが、この丈六というのは一丈六尺、今の単位でいうと4メートル80センチぐらい。いくらなんでも大きすぎますが、当時の人は身長が八尺にたいしお釈迦さまは普通の人の2倍~3倍あったといいます。そこで倍にして一丈六尺にしたというのですが・・・八尺は2メートル40センチ!当時の人はそんなに大きかったのか?元々、長さの単位は人間のサイズをベースにして作られています。尺というのは人間が手を広げた時の長さで、昔の中国尺は現在の日本の尺よりかなり小さい。三国時代は23センチぐらいで、関羽は9尺といいますが、今の尺を使うと2メートル70センチでいくらなんでも大きすぎる。しかし、昔の尺なら2メートル7センチ。見上げるような巨人ですが、これくらいならいてもおかしくない。意外なことに、現在のインド人男性の平均身長は166.3センチと日本人男性の平均身長170.7センチより小さい。古代インドなら平均身長は150センチぐらいだろうか?お釈迦さまは倍として3メートル。さすがに3メートルの身長の人がいたとは考えられませんが、常人よりはるかに大きかったのではないでしょうか?参考までに丈六(4メートル80センチ)より大きい仏様を大仏というようです。三人文殊寺も大仏でも作ろうか?(*^_^*)さて、仏様の三十二相を順番に見ていきましょう。1 偏平足(意味) 慈悲の平等2 足裏に輪形の相(千輻輪)が現れている(意味) 人々の迷いを静める3 手足指が長くて繊細(意味) 寿命の長さと敬愛4 足のかかとが広く平ら(意味) 未来の人々を救う5 手足の各指の間に、鳥の水かきのような金色の膜がある(意味) すべての人々を救う6 手足が柔らかで色が紅赤(意味) 誰にでも等しく接する7 足の甲が亀の背のように厚く盛り上がっている(意味) 人々に幸福をもたらす8 足のふくらはぎが鹿王のように円く微妙な形をしている(意味) 喜びを与え、学ぶことが早い9 直立したとき両手が膝に届き、手先が膝をなでるくらい長い(意味) 哀れみの思いが深く大きい10 馬のように陰相が隠されている(意味) 多くの弟子をもつ11 身長と両手を広げた長さが等しい(意味) 無上の法王12 体の全ての毛の先端が全て上になびき、右に巻いて、 しかも紺青色を呈し柔軟(意味) 喜びの心を起こさせる13 身体の毛穴にはすべて一毛を生じ、その毛孔から微妙の香気を出す(意味) 成仏の妨げとなる悪い行為を消滅させる14 身体手足全て黄金色に輝いている(意味) 人々を喜ばせた結果をあらわす15 身体から四方各一丈の光明を放っている(意味) 迷いを除き、願いを叶える16 皮膚が軟滑で一切の塵垢不浄を留めない(意味) 慈悲をもって、ご利益を与える17 両掌と両足の裏、両肩、うなじの七所の肉が円満で浄らか(意味) 七随眠(貪・瞋・見・疑・慢・有貪・無明)を断ち、七聖戒(信・戒・慚・愧・多開・智慧・捨離)を満たす 18 両腋の下にも肉が付いていて、凹みがない(意味) 人々を看病して得た相19 上半身に威厳があり、瑞厳なること獅子王のよう(意味) 高い徳をあらわす 20 身体が広大端正で比類がない(意味) 安心感を与える21 両肩の相が丸く豊かである(意味) 柔軟の徳22 40本の歯を有し、それらは雪のように白く清潔である(意味) 悪口をいわない23 歯はみな大きさが等しく、硬く密であり一本のように 並びが美しい(意味) 清浄さをあらわす24 40歯以外に四牙あり、とくに白く大きく鋭利堅固である(意味) 克服すべき煩悩の三毒である貪(とん)瞋(じん)癡(ち)を制する25 両頬が隆満して獅子王のよう(意味) 悪い生活方法を捨て、正しい生活方法によって生活26 何を食べても食物のその最上の味を味わえる(意味) 人々の願いを満足させる27 舌が軟薄で広く長く、口から出すと髪の生え際にまで届く(意味) 嘘をいわないこと28 声は清浄で、聞く者をして得益無量ならしめ、 しかも遠くまで聞える(意味) 話を聞くものに喜びを与える29 眼は青い蓮華のように紺青である(意味) なにごとも良く見通す30 睫が長く整っていて乱れず牛王のようである(意味) 眼が清らか31 頭の頂の肉が隆起して肉髻になっている(意味) 悟りに達した証、仏の智恵を象徴、頭脳明晰さ32 眉間に右巻きの白毛があり、光明を放ち、 伸びると一丈五尺ある(意味) 生死の災いを消す実は如来と呼ばれる仏様(薬師・阿弥陀など)は螺髪があるんですが菩薩と呼ばれる仏様(地蔵・観音・文殊など)は螺髪と呼ばれる髪がないんですが、その理由が判りますね。9 直立したとき両手が膝に届き、手先が膝をなでるくらい長い11 身長と両手を広げた長さが等しい個人的にはこの二つは、おかしいと思う。手が長かったら、身長より、両手を広げた長さの方が長いはずなんですね(*^_^*)全体的に見ると、清浄で恰好よく人々を救うという姿とは思いますし、一般の人でも備えていたら立派に見える姿とは思うのですが、18 両腋の下にも肉が付いていて、凹みがない27 舌が軟薄で広く長く、口から出すと髪の生え際にまで届くこの二つはよく判らないですね(*^_^*)以前のコメントでもお返事しましたが、この特徴をそのまま仏像や仏画にしても小太りみたいな姿にはならないと思います。むしろ、スラッとした逆三角形のスタイルではないでしょうか?実際のところ、皆さんいかがでしょう?金剛・胎蔵の両大日如来象

2019年11月02日

コメント(18)

全19件 (19件中 1-19件目)

1