2021年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

3月31日(水)…2021ラウンド21…

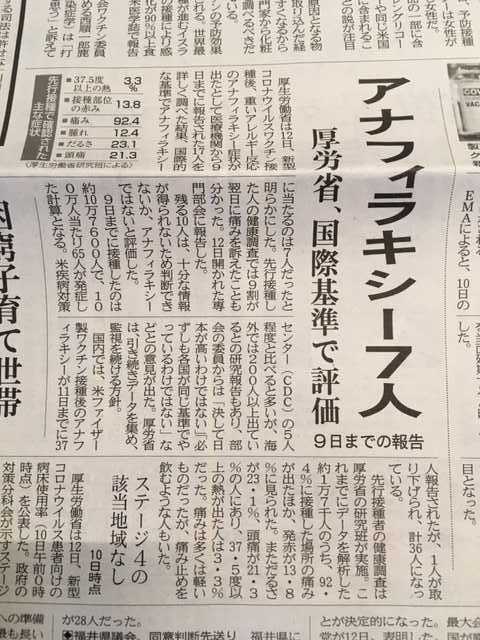

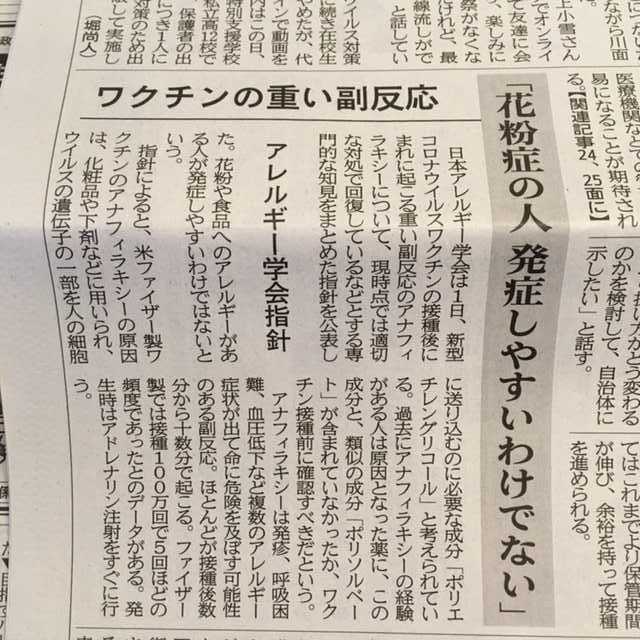

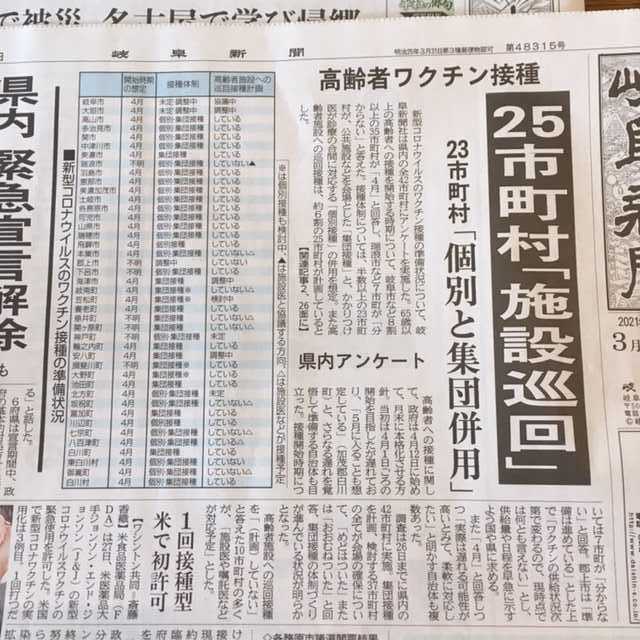

3月31日(水)、晴れです。気持ちの良い青空が広がり、黄砂もやや少ないか…。そんな本日はホーム1:GSCCの東コースでのプライベートラウンドです。9時48分スタートなので7時00分に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、8時15分頃に家を出る。8時45分頃にはコースに到着。フロントで記帳して、着替えて、練習場へ…。ショット…マアマア…、パット…イマイチ…。本日は東コースのホワイトティー:6512ヤードでのお遊びです。お遊びですが、オリンピックと茶店の前のホールで損長さんを…。コ君、シさん、ミ君と若者たちとのプレーです。OUT:2.1.1.0.1.1.0.2.1=45(20パット)1パット:0回、3パット:2回、パーオン:2回。ミスショット…たくさん…。握りもすべて負けています…。10番ホールのスタートハウスでドーピング…。IN:1.0.0.2.1.1.0.1.1=43(20パット)1パット:0回、3パット:2回、パーオン:4回。アプローチとパットが悪いです…。45・43=88の40パット…。ことごとくに負けました…。レストランでしばしの雑談…。お風呂に入って、会計を済ませて、早々に退散です。本日のフィジカルチェック…170.0cm,63.9kg,体脂肪率18.4%,BMI22.1,肥満度+0.5%…でした。帰り道にいつものゴルフ工房に寄り道して試打クラブを返却。帰宅すると17時30分頃。京都土産の和菓子とお茶で遅いおやつタイム。夕食は春野菜の天ぷらのようです。何か美味しそうな日本酒を用意しましょう。1USドル=110.58円。1AUドル=84.23円。昨夜のNYダウ終値=33066.96(-104.41)ドル。本日の日経平均終値=29178.80(-253.90)円。金相場:1g=6626(-59)円。プラチナ相場:1g=4601(-27)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の8銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。ドイツ、アストラゼネカ製は60歳以上のみ 副反応懸念朝日新聞社 ドイツ政府は30日、英アストラゼネカ製の新型コロナウイルスワクチン接種について、60歳以上に限ることを決めた。比較的若い世代で、血栓症が改めて確認されたため。ドイツでは、副反応への懸念から同社製ワクチンの接種をいったんやめた後、19日から再開していた。 同社製ワクチンは、日本も1億2千万回分を調達する契約を結んでいる。 ドイツのワクチン接種常任諮問委員会は30日、まれだが非常に重い血栓症が発生する事例があるとして、同社製ワクチンの接種を「60歳以上のみ推奨する」と発表。これを受け、連邦政府と各州の話し合いで、委員会の勧告を受け入れることを決めた。60歳未満については、個別事例を医師が判断し、十分な説明のうえで接種する。 ドイツではこれまで、1317万回のワクチンを接種し、約2割が同社製だ。シュパーン保健相によると、31件の脳静脈血栓症が報告されたという。 メルケル首相は各州首相との緊急会議後の記者会見で「ワクチンの特性については日々、新たな発見がある。私たちは都度、バランスのとれた方法で判断せねばならない」と述べた。 アストラゼネカ製のワクチンをめぐっては、欧州各地で接種後に血栓が生じ、死亡する事例が報告され、今月半ばまでに各国で使用がいったん止められた。 その後、欧州医薬品庁(EMA)が「接種と血栓の因果関係は認められず、安全だ」と表明。19日以降、各地で使用を再開した。フランスでは、55歳以上に限って接種している。 ただ、EMAも「極めてまれな事例」ではワクチンが血栓を引き起こした可能性が排除できないとして、検証を続けている。EMAは近く、最新の検証結果を報告する予定だ。 欧州各地で同社製へのワクチンに疑念が生じるなか、フランスのカステックス首相(55)は19日、信頼を取り戻そうと、同社製ワクチンを接種。メルケル氏(66)も30日の記者会見で「自分の順番が来れば、アストラゼネカのワクチンを受ける」と述べた。日本株下落、米金利上昇やアルケゴス影響懸念-金融中心に幅広く安い 東京株式相場は下落。米インフラ計画の詳細を見極めたいとの手控えムードが強い中、米金利上昇懸念やレバレッジ取引への警戒から、三菱UFJフィナンシャル・グループなど金融や電機株など内外需とも安い。 TOPIXの終値は前日比23.86ポイント(1.2%)安の1954-続落 日経平均株価は253円90銭(0.9%)安の2万9178円80銭-5日ぶり反落 東証33業種では銀行やその他金融、陸運、パルプ・紙、証券・商品先物取引などが下落-輸送用機器と鉄鋼は上昇 市場関係者の見方 三井住友信託銀行の瀬良礼子マーケット・ストラテジスト アルケゴスに絡む損失がどれぐらいなのか、まだ全体がみえてないところがやや不安要素、金融株の下げが大きくなってきている自動車などが下振れるなど鉱工業生産は良くなかった、先行きについても不透明要素がある いちよしアセットマネジメントの秋野充成執行役員 米金利は年末まで上昇が予想され、成長株のバリュエーション調整は今後も続くだろう三菱UFJ証券ホールディングスのようなレバレッジ取引に関連する損失はまだ出てくる可能性米インフラ計画のプラス面は株価に織り込んだことで市場の注目点は増税の規模と時期に移り、内容次第では嫌気する懸念 背景 30日の米国10年債利回りは一時1.77%と1年2カ月ぶりの高水準 金融機関のアルケゴス関連損失、最大100億ドルにも-JPモルガン バイデン米大統領、2兆ドル規模のインフラ支出のビジョン公表へMUFG株続落、アルケゴスで損失可能性-間接影響含め状況注視 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の株価が一時前日比4%安の591.1円まで下落した。傘下の証券会社が米アルケゴス・キャピタル・マネジメント関連の取引で330億円規模の損失を計上する可能性があることが分かり、市場では間接的な影響も含めて状況を注視したいとの見方が出ている。 三菱UFJ証券ホールディングスは30日、欧州子会社での米顧客との取引において多額の損失が生じる可能性があると発表した。29日時点での損失の見込み額は約3億ドル(約330億円)。顧客先については明らかにしていないが、関係者によるとアルケゴス関連の取引によるものだという。 JPモルガン証券の西原里江アナリストは30日付リポートで、「MUFG全体の最終利益への影響は限定的との印象だ」と指摘。一方、「アルケゴス関連損失は、メガバンクの中では米国事業が大きいMUFGにおいて潜在的に大きくなり得る」などとして、「金融市場への影響の広がりによる間接影響を含め、引き続き状況を注視したい」との見方を示した。【米国株動向】インデックスファンドをアウトパフォームするとみられるハイテク株3銘柄モトリーフール米国本社、2021年3月10日投稿記事より投資の初心者にとって、いきなり個別銘柄を買うよりも、S&P500指数などの主要株価指数のパフォーマンスに連動するインデックスファンドから始めるのは賢い方法です。インデックスファンドはパッシブ運用であり、アクティブ運用の米国のミューチュアルファンド、日本の投資信託やヘッジファンドと比べて手数料は低く設定されています。自動的に分散投資が実現されるため、いっぺんに全資産を失うリスクは低くなります。ところが、投資について少し勉強してみると、S&P500指数を常にアウトパフォームしている銘柄が多くあることが分かります。ハイテクセクターは最近、恐怖に駆られた投資家によるグロース株からバリュー株へのローテーションに伴ってやや弱含んでいますが、それでも市場をアウトパフォームする銘柄群という点では銘柄が豊富な投資領域です。国債利回りが上昇している状況下で、バブル気味のハイテク株に投資するのはやや危険ですが、それほど加熱していないハイテク銘柄であれば、2021年にS&P500指数を簡単にアウトパフォームできるかもしれません。 S&P500指数を常にアウトパフォームしている3銘柄S&P500指数は過去5年間でほぼ2倍になりましたが、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)、アップル(NASDAQ:AAPL)、マイクロン・テクノロジー(NASDAQ:MU)の3社はこれをはるかに上回るペースで上昇しています。過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありませんが、3社とも今年は2桁の増収・増益が見込まれます。 3社の短期的カタリスト3社には明らかなカタリストが目前に控えています。マイクロソフトは、法人向けソフトウェアの低調をゲームやクラウド事業の成長が相殺して、パンデミックを乗り切りました。昨年11月のゲーム機Xboxの新型機の発売やクラウド事業の拡大に加えて、パンデミック収束後に法人向けソフトウェアが回復すれば、2022年6月期にかけて成長が期待されます。アップルは、2021年9月期のiPhone 12の出荷台数が過去最高を更新する見通しです。シリーズ初の5G対応機種とのことで買い替えを考えるユーザーが多く、機種の売れ行きに伴ってサービス部門も成長が見込まれ、有料会員数は2020年10-12月期に6億人を超えました。マイクロンはDRAMおよびNANDメモリーの世界最大手の1社で、2019年から2020年上半期にかけて価格の落ち込みに見舞われましたが、2020年下半期に底打ちしています。PC販売台数の増加、5G対応スマートフォンや新型ゲーム機の増産、データセンター市場からの旺盛な需要などにより、今後数年間は増収・増益が見込まれます。 ディフェンシブなハイテク銘柄に妙味ハイテク銘柄に対する最近の売りは、マイクロソフト、アップル、マイクロンにはそれほど及んでいないようです。市場のローテーションがしばらく続くとみられる中、これらの企業はS&P500指数やそれに連動するインデックスファンドを大きく引き離すかもしれません。【本日のNYダウ見通し】バイデン大統領が発表するインフラ計画に注目【NYダウ予想レンジ:32,800~33,300ドル】30日のNYダウは反落。前日比104.41ドル安の33,066.96ドルで取引を終了しました。バイデン大統領が本日に発表する予定のインフラ計画を控え、景気回復と同時に財政赤字拡大を織り込み、米10年債利回りが1.77%まで上昇。昨年1月以来、14カ月ぶりの高値水準に達したので、相対的な割高感が意識されやすいハイテク株が売られました。スマートフォンのアップルは1.23%、ソフトウエアのマイクロソフトは1.44%下落しています。そして、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も、14.253ポイント安の13,045.394で取引を終了しています。本日の経済指標では、ADP全国雇用者数と中古住宅販売保留が注目されます。昨日発表された消費者信頼感指数は、前月比19.3ポイント上昇の109.7と、市場予想の96.8を大きく上回りました。本日の経済指標でも、景気回復が確認されるのかどうかに注目です。また、バイデン大統領がどのようなインフラ再構築計画を発表するのかに、マーケットの関心が集まるでしょう。期末の日経平均は前年比54.2%高、東証再開以来3番目の上昇率[東京 31日 ロイター] - 日経平均の2020年度の期末株価は、前年度末比1万0261円79銭高の2万9178円80銭となり、54.2%の上昇率を記録した。この上昇率は1952年度の75%、1973年度の64%に次ぐ、1949年に東証が再開してから史上3番目の上昇率となる。上昇幅は過去最高。一方、TOPIXの期末株価は1954.00で前年比で39.3%の上昇となった。昨年の期末は、その直前となる3月18日の取引時間中に日経平均が昨年来安値1万6358円19銭を付けるなど、株式市場ではコロナショックのピークだった。その後、今年に入ってから3万円を回復するなど大幅に上昇したことで、期末株価は前年度末を大きく上回ることが確実視されていた。そのため「期末が接近するに従い、機関投資家などは決算対策に苦労することはなく、いつでも益出しが出来る状況だった。3月に入って米長期金利の上昇で不透明感が強くなる中で、決算対策売りを急ぐ投資家が増え、結果的に昨年来買われていたグロース株が直近の相場で厳しい下げに見舞われた」(国内証券)という。52年度は朝鮮戦争特需、72年度は日本列島改造論による過剰流動性と、それぞれ上昇の背景には日本経済史に残る出来事があった。20年度は新型コロナウイルスによる超金融緩和策と大規模な財政出動などを背景に、歴史に残る上昇率が記録されることになった。30日の米国市場で株が下落、国債利回りが上昇した背景とは財政支出の拡大を意識、金は続落ブルームバーグ30日の米株式相場は下落。バイデン政権が計画する一段の財政支出による影響が意識され、米10年債利回りは一時14カ月ぶり高水準を付けた。S&P500種株価指数は公益や情報技術、生活必需品を中心に下落。一方、金融株は上昇し、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに絡む問題を受けた前日の下げから持ち直した。アップルの下げに押され、ナスダック総合指数もマイナス圏で引けた。S&P500種は前日比0.3%安の3958.55。ダウ工業株30種平均は104.41ドル(0.3%)安の33066.96ドル。ナスダック総合は0.1%下落。米国債相場は、ニューヨーク時間午後4時59分現在では、10年債利回りが1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.70%。一時は1.77%まで上昇する場面もあった。5年債は一時0.95%と13カ月ぶり高水準を付けた。TDアメリトレードのチーフ市場ストラテジスト、JJ・キナハン氏は「どんなトレードを手掛けるべきか、市場はまだ見極めようとしている。在宅関連銘柄は過去1年間のトレードだった」と指摘。「今はワクチン接種が増えている一方で、多くの州で感染者が増え始めている。混迷した状況と言え、相場もしかりだ」と述べた。バイデン大統領は31日にピッツバーグで、格差是正とインフラ強化を目指す大型財政支出の詳細を発表する。外国為替市場ではドルが上昇。ドル指数は昨年11月半ば以来の高水準付近で推移した。一方、商品価格の下落を背景に、資源国通貨の大半は軟調だった。主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%上昇。ドルは対円で0.5%高の1ドル=110円36銭。1年ぶり高値を付けたあとは、伸び悩んだ。ユーロは対ドルで0.4%安の1ユーロ=1.1717ドル。ニューヨーク原油先物相場は3営業日ぶりに下落。ドル高に加え、需要回復を巡る短期的リスクが意識されたことが背景。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」の共同技術委員会(JTC)はこの日、2021年需要予測の下方修正で合意した。OPECプラスは今週、5月の生産水準について協議する。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物5月限は1.01ドル(1.6%)安の1バレル=60.55ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は84セント安の64.14ドル。金相場は続落し、スポット価格は9カ月ぶり安値近辺での取引となった。米国でのワクチン接種進展や追加の財政支出計画が意識され、ドルや国債利回りが上昇したのを受けた動き。ニューヨーク時間午後3時8分現在では1.8%安の1オンス=1680.80ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は1.7%安の1オンス=1686.00ドルで終えた。【市況】明日の株式相場に向けて=新年度相場は広角打法で臨む きょう(31日)の東京株式市場は、日経平均株価が253円安の2万9178円と5日ぶりに反落。振り返ってみれば、3月相場はAIアルゴが闊歩したこともあって日経平均は連勝もしくは連敗が目立った。今月19日から週をまたいだ24日にかけて日経平均株価は4営業日続落となったが、これ自体は特筆する話ではないものの、下げ幅が大きく投資家は肝を冷やす場面に遭遇した。この4営業日のうち3日間は波乱安といってもいい大幅な下げとなり、4日間合計で日経平均は1800円強も水準を切り下げた。 そして、25日からは上り坂に転じ、今度は前日まで4営業日続伸。市場関係者も安堵の胸をなでおろしたわけだが、ちょっと嫌な感触を残している。なぜなら、この間に日経平均がどれだけ水準を切り上げたかといえば1000円程度であり、リバウンドとしては物足りないからだ。きょうは前日の米国株市場が軟調だったこともあって、底値で掬(すく)った目先筋の売りを誘発して不思議のないタイミングではあったが、深押しとはいえないまでも250円あまりの下げをみせ、名実ともに新年度相場入りが目前となるなか少々気勢を削がれた感は否めない。 アフターコロナの景色を経済的観点から描き出すマーケット。景気敏感セクターやそれらを含めたバリュー株に火がつき底上げ本番を思わせるが、米国では政府や中央銀行の大盤振る舞いの反動がそろそろ顕在化するのではないかという恐怖心も綯い交ぜ(ないまぜ)となっている。31日にはバイデン政権が、先日成立させた1兆9000億ドル規模の巨額経済対策に続き、今度は3兆ドル規模の新たな対策を打ち出す方針が伝わっている。 経済の鏡に位置づけられる株式市場にとってはこの上ないポジティブストーリーに思えるが、「新型コロナ対応とはいえ、ちょっとやり過ぎでは?」という“本音”が前日のNYダウやナスダック指数など主要株価指数の動きに投影されている。それとセットでついてくる「増税の思惑」がもはや拭い切れないからだ。その意味で米長期金利の上昇は、市場の動揺を如実に映すウソ発見器の針のような役割を示す。グロース株からバリュー株へのシフトを促した米10年債利回りの上昇だったが、更に跳ね上がった場合は、バリュー株選好が一段と強まるというような単純なものではないことは明らかで、投資家はそれなりの防御姿勢を取る必要はある。 とはいっても、4月は新年度入りに伴うニューマネーが流入する月だ。ゴールデンウイーク手前までは強い地合いが続くという前提をメインシナリオとして個別銘柄戦略を考えたい。きょうの相場では、再生可能エネルギー関連とりわけ太陽光発電関連に投資マネーが群がった。バイデン政権が打ち出す3兆ドル規模といわれる第2弾の大型経済対策ではインフラ投資を主眼とし、太陽光発電など再生エネ分野への投資で雇用を創出する方針が伝えられている。これを手掛かりに前日の米国株市場では太陽光発電関連株が買われたが、その流れが東京市場にも押し寄せてきた。レノバ、ウエストホールディングス、霞ヶ関キャピタル、エヌ・ピー・シー、Abalanceなどが投資資金を誘引したが、米国の太陽光発電インフラ拡充で恩恵を受ける企業という切り口では、エヌ・ピー・シーが中期的にみて優位性を持っている。 もちろん、再生エネ関連に特化して銘柄を探す必要性もない。新年度相場突入に際し投資テーマは決め打ちせず幅広い視点を心掛ける。きょうはパワー半導体関連でMipoxの上値追いが加速。前日は上ヒゲをつけたが、きょうは値を保ち大陽線を示現した。アフターコロナという視点にはそぐわないが、防護服のアゼアスも業績大幅増額を契機に非常に強い足をみせている。ここ新車販売の好調を背景に賑わいをみせている自動車周辺株ではダイカスト大手のアーレスティの押し目や上値追いに勢いがある計測器大手の共和電業に着目してみたい。銅市況関連では黒谷、そして脱炭素の絡みでテーマ性が加わった鉄鋼株では電炉大手の東京製鐵をマークしたい。また、バーチャル系の銘柄も強い株は多い。DX関連の株価3ケタ銘柄ではシステムインテグレータが26週移動平均線を上回った矢先、中期スタンスで妙味あり。 あすのスケジュールでは、3月の日銀短観、3月の新車販売台数など。海外では2月の豪貿易収支・小売売上高、3月の中国製造業PMI(財新)、3月の米ISM製造業景況感指数など。なお、フィリピン市場は休場となる。(銀)出所:MINKABU PRESS明日の戦略-アノマリー通り月末は下落、4月相場に入り物色に変化は出てくるかトレーダーズ・ウェブ 31日の日経平均は5日ぶり反落。終値は253円安の29178円。米国株安を嫌気して、寄り付きから3桁の下落。その後はマイナス圏での一進一退が続いた。下げ幅を200円超に広げて29100円台に突入してくると押し目を拾う動きが出てきた一方、下げ幅を2桁に縮めてくると押し戻された。後場も大勢に変化はなく、29200円台で推移する時間帯が長かったが、取引終盤に売りに押され、安値圏で取引を終えた。TOPIXは安値引け。大型株の手掛けづらさが意識される中、新興市場に資金が向かっており、マザーズ指数は後場一段高で2%近い上昇となった。 東証1部の売買代金は概算で2兆9000億円。業種別では上昇は輸送用機器と鉄鋼の2業種のみで、サービスが小幅な下落。一方、銀行、ゴム製品、その他金融などの下げが大きくなった。上期の見通しを引き上げた明光ネットワークジャパンが後場に買いを集めて大幅高。半面、米IT企業の買収観測が伝わった日立は、買収額が1兆円規模になるとの内容が嫌気されて後場に入って急落。7%を超える下落となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり491/値下がり1650。トヨタが3%を超える上昇。ドル円の110円台乗せや、証券会社の目標株価引き上げが強い支援材料となった。エムスリーやソフトバンクGなど、グロース株の一角が強い動き。BASEやAIインサイド、フリーなどマザーズの主力どころの銘柄が買いを集めた。好決算や株主還元強化が好感された西松屋チェーンが大幅高。上方修正と増配を発表したヤマシタヘルスケアがストップ高まで買われた。 一方、傘下の証券会社で多額損害の可能性が判明した三菱UFJが4%近い下落。三井住友やみずほなど他の銀行株にも警戒売りが広がった。キーエンスや任天堂、ファナックなど値がさ株が軟調。総務省の有識者会議でSIMロックを原則禁止とする案が盛り込まれると伝わったことから、乗り換え競争過熱への警戒が強まり、NTTやKDDIが大きく売られた。ほか、業績見通しが失望を誘ったブロッコリーや、上期が営業減益着地となったストライクが急落した。 日経平均は253円の下落で5日ぶりに反落。大幅安というほどではないが3桁の下落で、終始さえない地合いとなった。また、終値(29178円)が始値(29278円)を下回り、例年の年度末のアノマリー通り陰線を形成した。きょうに関しては、過去の傾向を参考に買いを手控えていた投資家も多いと思われる。ただ、多くの業種が下落し、値がさ株も弱かった中では、そこまで下に値幅は出ておらず、かなり健闘したと言える。 物色に関してはいびつな動きが見られた。昨晩の米国市場では長期金利が上昇したことを材料に、銀行株が買われ、テクノロジー株が売られた。しかし、きょうの東京市場では、銀行株の下げが目立った。米ファンドに絡む悪材料を材料に三菱UFJが売られ、他にも連想が広がったという格好ではあるが、地銀株まで軒並み大幅安となっており、売り材料にされたような感もある。一方で、金利上昇が逆風となるマザーズ銘柄は強さが目立った。あすからは、名実ともに新年度相場となる。バリュー株が相対的に強く、グロース株が敬遠されていたこれまでの傾向に変化が出てくるのかには注意を払っておきたい。明日の日本株の読み筋=米イベントにらみで神経質な展開かモーニングスター あす4月1日の東京株式市場は、名実ともに新年度入りとなるが、米イベントをにらみ神経質な展開が予想される。現地3月31日には、バイデン米大統領が巨額なインフラ投資計画を明らかにする。大規模財政出による米長期金利の上昇が改めて懸念されるほか、増税に言及するとの見方もあり、株価押し下げ要因になる可能性がある。さらに、週末2日に発表される米3月雇用統計は大幅増加が観測され、景気回復の強さが意識されれば、米金利高に動き、グロース(成長)株売りにつながる不安もある。いずれにしろ、無難に通過できるかが注目されるが、結果次第で投資家心理が揺れることも考えられる。 31日の日経平均株価は5営業日ぶりに大幅反落し、2万9178円(前日比253円安)引け。朝方は、米長期金利の上昇を背景に30日の米国株式が下落した流れを受け、売りが先行した。きのう4日続伸した反動もあり、上げ幅は一時260円を超えた。一巡後は、円安歩調を支えに輸出関連株の一角が買われ、一時80円強安まで下げ渋ったが、その後は上値が重くなり、大引けにかけては株価指数先物に大口の売り物が出て、安値圏に押し戻された。20年度の日経平均、1万0261円上昇=戦後最大の上げ幅―東京株式市場時事通信 2020年度最後の取引となった31日の東京株式市場は、利益確定売りが優勢となり、日経平均株価の終値は前日比253円90銭安の2万9178円80銭と反落した。ただ、19年度末からは54%上昇。上げ幅は1万0261円に達し、年度ベースでは戦後最大となった。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、世界的な金融緩和やコロナワクチンの普及による景気回復期待が株高を後押しした。 19年度末は新型コロナ感染が深刻化し、株価が約3年ぶりの底値を付けた直後だった。20年4月に緊急事態宣言が発令され経済活動が萎縮したが、日米の大規模金融緩和などが好感され、日経平均は上昇。6月にはコロナ禍で急落する前の水準に回復した。 11月の米大統領選でバイデン氏が勝利し追加経済対策への期待が高まると、日米の株価は一段高。ワクチン開発の進展や海外での接種開始も材料視され、21年2月には日経平均が30年半ぶりに3万円台を回復した。その後は米長期金利上昇への警戒感で頭打ちとなった。 伊藤高志野村証券シニア・ストラテジストは20年度の株価上昇について、「財政出動と金融政策のサポートが大きかった。企業業績が通期で小幅減益にとどまるとの見通しも影響した」と指摘した。 大和証券の木野内栄治理事チーフテクニカルアナリストは、1918年に始まったスペイン風邪流行後の米国株上昇などを引き合いに、「感染爆発が起きると長期大幅株高になる過去の歴史が繰り返された。今後もこの流れが続くだろう」との見方を示した。(了)本日の夕食は春の山菜の天ぷらでした。一緒に楽しんだのは廣戸川でした。美味しくいただきました。日立、1兆円で米IT企業買収 海外でデジタル事業強化時事通信 日立製作所は31日、米IT企業グローバルロジック(カリフォルニア州サンノゼ)を買収すると発表した。買収額は96億ドル(約1兆368億円)となる見込みで、日立の企業買収としては過去最大級。海外でデジタル関連事業を強化するのが狙い。7月末までの買収完了を目指す。 グローバル社は、米国やインドなど世界14カ国に拠点を置く。企業のデジタル化を支援するサービスを手掛け、400社超の顧客を持っている。 日立の東原敏昭社長は31日、オンライン形式で記者会見し、「(デジタル事業の)グローバル展開を加速するための買収だ」と説明した。グローバル社の技術や人材、顧客基盤を取り込み、デジタル事業の海外での売上高比率を現在の3割程度から5割超に高める考えだ。NY株見通しー経済対策第2弾発表を控え様子見かトレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場は様子見か。昨日は長期金利の上昇を嫌気して主力ハイテク株が下落したことで、ダウ平均が4日ぶりに反落し、S&P500とナスダック総合も2日続落した。ただ、強い経済指標を好感し、空運やクルーズなどの景気敏感株の一角が堅調に推移し、おおむね底堅い展開だった。投資家の不安心理を示すVIX指数は前日比-1.13ポイントの19.61ポイントと、再び20ポイントを下回った。 今晩は、引け後にバイデン米大統領が経済対策第2弾を発表する予定で、発表を控えた様子見姿勢が強まりそうだ。また、寄り前には週末の3月雇用統計を占う3月ADP民間部門雇用者数の発表もあり、結果を受けた長期金利の動向が注目される。 今晩の米経済指標は3月ADP民間部門雇用者数のほか、2月中古住宅販売仮契約指数、EIA週間原油在庫など。企業決算は寄り前にウォルグリーン、引け後にマイクロン・テクノロジーが発表予定。(執筆:3月31日、14:00)〔NY外為〕円、110円台後半(31日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】31日午前のニューヨーク外国為替市場では、早期の米景気回復期待を背景にドル高基調が継続し、円相場は1ドル=110円台後半に下落している。午前9時現在は110円65~75銭と、前日午後5時(110円30~40銭)比35銭の円安・ドル高。 米長期金利の上昇を眺め、海外市場では円を売ってドルを買う流れが加速。円相場は一時110円96銭近辺まで下落した。その後は売買が一巡し、ニューヨーク市場は110円75銭で取引を開始した。 米民間雇用サービス会社ADPが朝方発表した3月の民間就業者数は前月比51万7000人増となり、市場予想(ロイター通信調べ)の55万人増をやや下回ったが、反応は限定的。市場は、バイデン大統領がこの後行うインフラ投資を軸とした成長戦略に関する演説に注目している。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1720~1730ドル(前日午後5時は1.1711~1721ドル)、対円では同129円75~85銭(同129円27~37銭)と、48銭の円安・ユーロ高。(了BMW&MINI純正ドラレコ【Advanced Car Eye 2】信頼性と操作性が◎〔米株式〕NYダウ、もみ合い=ナスダックは反発(31日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】31日午前のニューヨーク株式相場は、バイデン米大統領によるインフラ投資に重点を置いた成長戦略の発表を控え、もみ合いとなっている。優良株で構成するダウ工業株30種平均は午前10時15分現在、前日終値比23.04ドル安の3万3043.92ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は195.71ポイント高の1万3241.11。 バイデン大統領は31日、インフラ投資を重点に8年間で2兆ドル超を支出する成長戦略を発表する。財源確保のため、連邦法人税率や米企業の海外利益に対する課税率などの引き上げなどを提案する。市場ではインフラ投資計画による早期景気回復期待が広がっているものの、詳細を見極めたいとの思惑が強く、ダウは買い先行で始まった後、もみ合いに転じている。 米民間雇用サービス会社ADPが朝方発表した3月の全米雇用報告によると、非農業部門の民間就業者数は前月比51万7000人増と、市場予想(ロイター通信調べ)の55万人増をやや下回った。ただ、増加幅は2月の17万6000人増(改定)から拡大したため、市場への影響は限定的だった。 個別銘柄では、IBM、シェブロンは1%超安となり、ダウ平均を下押し。ルルレモン・アスレティカは前日発表した四半期決算が市場予想を上回る内容だったものの5%近く下落している。一方、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは6.0%上昇。アップルは2.4%高、ボーイングも1.8%高といずれも堅調。(了)ファイザーのワクチン、子供対象の臨床試験で100%の有効性=米国株個別みんかぶFX ファイザーは、ドイツのビオンテックと開発した新型ウイルス向けワクチンについて、12歳から15歳の子供を対象にした臨床試験の最終段階で有効性が100%だったことを明らかにした。 臨床試験は2200人以上の子供を対象に実施され、安全性に関する懸念は報告されなかったという。今回の結果を受けて両社は今後数週間のうちに、ワクチン接種の対象を12~15歳の子供に拡大するよう米当局に要請すると述べた。 ただ、株価の反応は限定的でファイザー株は小幅高に留まっている。(NY時間10:20)ファイザー 36.16(+0.05 +0.14%)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の17銘柄が値を上げてスタートしましたね。ショッピファイ、スクエア、トゥイリオが大きく上げていますね。

2021.03.31

コメント(0)

-

3月30日(火)…

3月30日(火)、晴れです。暖かですが、黄砂で煙っています…。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは1階の掃除機ですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。残り物のいろいろなチョコレートをいただく…。そして恒例の母親宅の後片付けですが、本棚の書籍を処分してとりあえず一段落…。続いて、仕事をしていたころの応接兼事務室の整理整頓…。昼食前に終了とする。1USドル=109.92円。1AUドル=83.90円。昨夜のNYダウ終値=33171.37(+98.49)ドル。現在の日経平均=29375.34(-9.18)円。金相場:1g=6685(-69)円。プラチナ相場:1g=4628(-27)円。昨夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の7銘柄が値を上げて終了しましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の10銘柄が値を上げていますね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げていますね。Jフロント、野村マイクロ、テクノホライゾンが上げて、長谷工、スクロールが下げていますね。ファイザー とモデルナのコロナワクチン、実世界でも高い予防効果 米ファイザー、モデルナがそれぞれ開発した新型コロナウイルスのワクチンは、発症だけでなく感染自体を高い割合で防ぐことが米疾病対策センター(CDC)のデータで明らかになった。両ワクチンは初回接種後2週間で相当の予防効果を発揮した。 CDCが29日公表した調査データによると、いずれかのワクチンを2回接種した後では感染を90%抑制する効果があった。これ以前の臨床試験では、両ワクチンが発症や重症化、死亡を防ぐ効果を持つことが実証されている。 CDCは広範なワクチン接種が進められた昨年12月半ばから3月半ばにかけ、医療・福祉従事者や教師ら現場に立つ約4000人を対象に調査した。この集団は新型コロナ感染リスクが高いため、基礎疾患のある高齢者らと並んで最も早くワクチンを接種した。 ファイザー・ビオンテック製、モデルナ製とも数週間の間隔を空けて2回接種する必要がある。今回の調査によると、初回接種から2週間後には80%の予防効果が見られ、接種が完了したと見なされる2回目の接種から2週間後では予防効果は90%に上昇した。 調査結果は無症状感染や軽度の有症状をどれだけ防いだかなど、詳細な内訳は明らかにしていない。クレディSが目指したアルケゴス混乱回避策、各行の合意なく事態悪化 先週半ば、ウォール街の中枢では警報が鳴り響いていた。1990年代のロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)以来最大のヘッジファンド関連の突発事件に直面しかねない状況に経営陣が気づいたからだ。 世界の投資銀行は急ぎ手配された電話会議に集まった。何十億ドルもの銀行損失と市場への連鎖反応の可能性を回避するため、ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントの問題への対応で速やかな停戦が必要だった。ただ、26日までには各行が自行のために動き出した。 アルケゴスのポジションの強制的清算は先週、主要銘柄の株価急落を招き、資本市場全般に衝撃を送り続けている。事情に詳しい複数の関係者によれば、この事態に先立ち国際金融の世界の上層部では論争があり、すぐに責任のなすり合いや怒りに転じたという。各行は損害の集計を始めている。 これまでのところ、クレディ・スイス・グループと野村ホールディングスは「多額」の損失を被る可能性があると株主に伝えた。ポジション巻き戻しで同業より一歩抜きんでたゴールドマン・サックス・グループは業績への影響は軽微な可能性が高いと投資家に通知した。ドイツ銀行は損失を回避したとしている。28日夜までブロック取引をしていたというモルガン・スタンレーはまだ、損失を明確にしていない。 26日午前にこの問題が公になる前に、世界の大手プライムブローカレッジの担当者らはフアン氏との電話会議を開き、大混乱の回避を図った。クレディ・スイスが打ち出したこのアイデアは、パニックを引き起こさずにポジションを整理する方法を見いだすため、ある種の一時的停戦状態に持ち込む狙いがあったという。 しかし、合意は見通せず、25日夜までには一部銀行が潜在的な損失を抑えるべくアルケゴスにデフォルト(債務不履行)通知を行って担保差し押さえに動いた。ただ、その時でさえ、アルケゴスとの契約条件に基づいていつ売却を進めることができるかは不明だったと関係者1人は話した。 その後すぐに、誰が抜け駆けしているかの責任追及が始まった。クレディ・スイスが売却凍結に十分にコミットしていないと疑う話も一部に浮上。26日午前までには、ゴールドマンが表向きはアルケゴスを支援するためとして一部ポジションの売却を計画したという話が広がり、これを聞いたライバル行が不快感をあらわにした。さらにモルガン・スタンレーはブロック取引で世間の関心を集め始めた。 各行の担当者はコメントを控えた。アルケゴス絡みブロック取引、29日は2900億円-ウェルズF21.4億ドル タイガー・マネジメントの元トレーダー、ビル・フアン氏のファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントが株式の売却を迫られたことに伴う市場の混乱は週明け29日も続き、26億4000万ドル(約2900億円)相当のブロック取引が行われた。 非公開情報を理由に事情に詳しい関係者1人が匿名を条件に語ったところでは、総額21億4000万ドル相当のブロック取引5件が、米銀ウェルズ・ファーゴにより実行された。取引開始前に米メディア企業バイアコムCBS株1800万株が1株48ドルでオファーされたという。 関係者によれば、取引時間中の他のオファーは次の通り。 百度(バイドゥ)の米国預託証券(ADR)280万単位(1株198ドル) ファーフェッチの株式500万株(同47ドル) 唯品会(ビップショップ・ホールディングス)のADR1200万単位(同28.50ドル) 愛奇芸(iQiyi)のADR850万単位(同16.50ドル) これとは別に米ロケット・カンパニーズの株式約2000万株が、モルガン・スタンレーを通じて1株25.25ドルで売却されたと複数の関係者が明らかにした。取引額は約5億ドルに上るという。 ウェルズ・ファーゴの担当者はコメントを控えている。モルガン・スタンレーとアルケゴスの担当者にもコメントを求めたが、これまでのところ返答はない。「アルケゴス銘柄」が続落-ブロック取引の余波を警戒 先週26日の200億ドル(約2兆1960億円)規模の株式ブロック取引の対象となった銘柄の多くが、29日の米株式市場でも大幅下落した。投資家の間ではさらなる余波に対する警戒が強い。 米メディア企業バイアコムCBSの終値は前週末比6.7%安。28日の別のブロック取引で、バイアコム株21億ドル相当がレンジ上限の価格で売り出されたと、関係者は明らかにした。中国企業、跟誰学(GSXテクエデュ)の米国預託証券(ADR)も続落。ビル・フアン氏の財産を管理・運営するファミリーオフィス、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに関連するポジションの強制的な清算を受けた売りが続いた。百度(バイドゥ)のADRも下落。テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ(騰訊音楽娯楽集団)のADRは一時の下げを埋めて1.2%高。 オアンダのシニア市場アナリスト、エドワード・モヤ氏は、プライムブローカレッジ部門はどこもマージンコール(追加証拠金の請求) で帳簿の見直しを余儀なくされるはずだと指摘した。 アルケゴスの大規模な株式ポジション巻き戻しで「多額の損害」を被る可能性がある野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループの株価も29日の取引で急落した。モルガンS経由でロケット株のブロック取引、約550億円相当-関係者 大量の株式ブロック取引は週明けも続き、29日には米ロケット・カンパニーズの株式がモルガン・スタンレーを通じて売却されたことが、事情に詳しい複数の関係者の話で分かった。 関係者の1人によると、この日の取引時間中にロケット株は1株25.25ドルで約2000万株売却された。株価は上げ幅を縮小し、0.5%安で取引を終えた。ロケットは、米住宅ローンを手掛けるリテール専門ノンバンク金融会社最大手クイッケン・ローンズの親会社。 モルガン・スタンレーにコメントを要請したが回答はない。 26日に始まった大量のブロック取引でロケット株が対象となったのは初めて。提示価格に基づくと、ロケット株のブロック取引は約5億ドル(約550億円)相当。関係者によれば、オファー価格は1株25.25ー26.25ドルだった。S&P横ばい、ヘッジファンド懸念で銀行株に売り[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米国株式市場は、S&P総合500種がほぼ横ばいで終了した。米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントがマージンコールに対しデフォルトを起こしたことを受け、銀行株が売られたものの、米経済に対する楽観的な見方が出ていることで影響は限定された。ダウ工業株30種は上昇。航空機大手ボーイングが2.3%値上がりした。同社は、サウスウエスト航空から旅客機「737MAX─7」100機を受注したと発表した。クレディ・スイス(CS)は29日、米拠点のヘッジファンドがマージンコールに応じなかったことを受けて、このファンドのポジション解消を進めており、第1・四半期の業績に影響が及ぶ可能性があると明らかにした。野村ホールディングスも、米国子会社と取引先との間で多額の損害が発生する可能性を公表した。関係筋は両社の発表がアーケゴスに関連していると指摘しており、銀行業界への影響が懸念されている。この日は大手行だけでなく地銀の株も売られた。KBW銀行株指数は2.3%安で終了。一時は3.5%近く値下がりした。プルデンシャル・ファイナンシャルのチーフ市場ストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「米銀に影響があるのか、またあるとすればどの銀行が影響を受けるかが懸念されている。ただこれまでのところ、市場は基本的に(ニュースを)冷静に受け止めている」と話した。主要株価3指数はいずれも、日中安値から反発して引けた。クロスビー氏は、新型コロナウイルスワクチン接種の広がりや大規模な景気刺激策を巡る楽観ムードや明るい企業決算見通しが、底堅い展開につながっていると指摘した。メディア大手のディスカバリーやバイアコムCBS、米上場の中国インターネット企業バイドゥ(百度)、唯品会(ビショップ・ホールディングス)は、アーケゴスに絡み軒並み下落した。ナスダック総合は月間ベースで5カ月ぶりに下落する見通しだ。米取引所の合算出来高は110億2000万株。直近20営業日の平均は136億株。ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を1.93対1の比率で上回った。ナスダックでは3.12対1で値下がり銘柄数が多かった。30日の日経平均、「配当権利落ち」のマイナス影響はいかほどか銀行や商社が安いブルームバーグ東京株式相場は株価指数が高安まちまちで方向感を欠く展開。3月期決算企業の配当権利落ちが響いている。銀行や商社が安く、好業績株の一角は高い。市場関係者の見方大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジスト•配当権利落ちはきょうの最大のマイナス要因•アルケゴスだけでなく他のヘッジファンドも苦境に陥っていないのかはまだ不透明で、金融株などの重しになる•半面、一時的な需給要因での売り場面では、米国のワクチン接種進展や企業業績の改善から投資家の押し目買いも入りやすい背景•配当権利落ちのマイナス影響分-TOPIX17.3、日経平均177円•米国株は高安まちまち-S&P500種株価指数は0.1%安、米ダウ工業株30種平均は0.3%高•ドイツ銀がアルケゴスでリスク、クレディSと野村は多額の「損害」も楽天を提訴したIBM、「怒り心頭」の理由は何か「意味ある議論への参加を拒んできた」ブルームバーグIBMは29日、消費者にキャッシュバックを提供している楽天のウェブサイトとモバイルアプリが自社技術を無断で使用し、特許4件を侵害しているとして提訴した。デラウェア州ウィルミントンの連邦地裁に提出した訴状でIBMは、賠償金の支払いと自社技術のさらなる無断使用を禁止する裁判所命令を求めている。IBMは、約6年にわたりライセンスに関する交渉を試みてきたが、楽天側が「あらゆる意味ある議論への参加を絶えず拒んできた」と主張。「IBMの技術革新の恩恵を違法に享受している」とし、楽天を提訴する以外の選択肢はなかったとしている。2兆2000億円が強制精算! アルケゴスショックの裏に「CFD」秘密裏にポジション積み上げブルームバーグビル・フアン氏の投資会社、アルケゴス・キャピタル・マネジメントに関連する200億ドル(約2兆2000億円)のポジションが強制的に清算されたことで、同社が密かに投資先企業の持ち分を積み上げるのに利用していたデリバティブ(金融派生商品)に注目が集まった。同社の取引について知る関係者によると、アルケゴスが利用していたレバレッジの多くは野村ホールディングスやクレディ・スイス・グループなどの銀行が、スワップや「差金決済取引(CFD)」を通じて提供していた。この取引ではアルケゴスが実際に原資産を保有することはない。米国の上場企業の株式を5%以上保有する投資家は通常なら、持ち分を開示する必要がある。しかしアルケゴスが利用していたとみられるデリバティブ(金融派生商品)を通じてポジションが構築された場合はそうではない。取引所外で取引されるこの商品を使って、フアン氏のような運用者らは開示することなく上場企業の持ち分を積み上げることができる。ゴールドマン・サックス・グループやモルガン・スタンレーなどの銀行が、アルケゴスがレバレッジを使って積み上げた巨額の投資を強制的に売り、アルケゴスの転落は世界に影響を及ぼした。百度(バイドゥ)やバイアコムCBSなどの株価は大きく変動し、野村ホールディングスとクレディ・スイス・グループは巨額の損害を被る可能性を明らかにした。影響を大きくしたのは借入金を使った賭けだ。レバレッジを効かせた大規模な賭けが外れるとマージンコール(追加証拠金の要求)がかかり、ヘッジファンドなどの投資家は損失をカバーするための追加担保として現金か証券を差し入れなければならない。アルケゴスが差し入れを求められた額は恐らく、ポジション全体に比べれば小さなものだっただろう。しかし担保が差し出せなかったため強制的にポジションが清算されることになり、影響が広がった。ヘッジファンドが資本市場で演じる役割があらためて浮き彫りになった。リテール投資家の熱狂がゲームストップ株を押し上げた際は同銘柄を空売りしていたヘッジファンドが大打撃を受け、米証券取引委員会(SEC)や政治家の監視の目を引き付けた。今回は、1つの会社がデリバティブを利用して秘密裏に大規模なポジションを構築できたという事実が、ヘッジファンドには市場を不安定化させる力があるという批判を再燃させるかもしれない。エクイティースワップとCFDは持ち高を開示しないで済むことに加え税制上の有利さから、ヘッジファンドの間で人気が高まってきた。銀行も実際に証券を売買する場合ほど多くの資本を割り当てることなく大きな利益が得られるこの取引を好む。フアン氏の取引の多くはまだ不明だが、市場のポジションから見て同氏の資産は50億-100億ドル程度とみられており、ポジションの総額は500億ドルを超えている可能性がある。フアン氏にコメントを求めたが応答はない。【市況】前場に注目すべき3つのポイント~買い一巡後の底堅さを見極める相場展開に~30日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■株式見通し:買い一巡後の底堅さを見極める相場展開に■セ硝子、21/3上方修正 営業利益30.0億円←20.0億円■前場の注目材料:ユーグレナユーグレナなど、バイオプラ利用促進で新組織■買い一巡後の底堅さを見極める相場展開に30日の日本株市場は、買い一巡後の底堅さを見極める相場展開になりそうだ。29日の米国市場ではNYダウは98ドル高だった。投資会社による強制的なポジション解消取引関連の報道を受け、金融システム混乱懸念に売り先行となった。しかし、米国内大手金融各社は同社が顧客ではない、あるいは、関連取引による影響が「軽微」であることを明らかにすると警戒感が後退。さらに、バイデン大統領による3兆ドル規模のインフラ計画の詳細発表を今週控えているほか、政権が4月19日までにワクチン接種対象をさらに拡大する計画を発表すると経済活動再開への期待からNYダウは上昇に転じている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比250円高の29330円。円相場は1ドル109円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。昨日は後場半ばから急速に軟化する展開となっていたが、懸念要因であった米国でのブロック取引による金融市場の混乱が避けられたこともあり、買い戻しの流れが優勢になりやすいだろう。日経225先物のナイトセッションでは前日の高値水準まで戻す場面もみられており、朝方はインデックスに絡んだ売買による上昇が意識されそうである。また、需給要因としては改めて配当再投資に伴う買い需要が意識されやすいと見られ、相場全体の底堅さにつながる可能性はありそうだ。もっとも、米長期金利の上昇を受けてナスダックは下落していることもあり、ハイテク株の動向は見極めが必要となろう。インデックス主導で上昇した後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、下値の堅さが意識される場面においては、次第に新年度を意識した物色もみられてくることも考えられよう。マザーズ指数は25日、75日線に上値を抑えられる格好で下落となっていたが、政策テーマなどを材料に個人主体の売買も次第に活発化してこよう。米国ではバイデン米大統領のインフラ計画の発表を控えていることもあり、先高期待は根強いと考えられる。そのほか、足元ではNT倍率は緩やかではあるが上昇傾向を見せてきており、長期金利の動向を睨みつつ、ハイテク株の押し目狙いのスタンスになるだろう。■セ硝子、21/3上方修正 営業利益30.0億円←20.0億円セ硝子は2021年3月期業績予想の修正を発表。営業利益は20.0億円から30.0億円に上方修正している。半導体用途の特殊ガス関連製品等の販売が想定より好調に推移したことから、予想を上回る見通しとなった。■前場の注目材料・日経平均は上昇(29384.52、+207.82)・NYダウは上昇(33171.37、+98.49)・シカゴ日経225先物は上昇(29330、大阪比+250)・1ドル109円70-80銭・米原油先物は上昇(61.56、+0.59)・海外コロナワクチン接種の進展・世界的金融緩和の長期化・株価急落時の日銀ETF買い・ユーグレナユーグレナなど、バイオプラ利用促進で新組織・三菱重艦艇・官公庁船を取得、三井E&SHDから・野村2200億円損失も、ドル建て社債の発行中止・三菱ガスJ?オイル子会社買収、接着剤を一貫生産・日産自「GT?R」補修向け部品を再供給、新技術活用・新明和工業自動運転車向けに自動入出庫技術確立、機械式駐車設備で・IDEC協働ロボシステム増産、新工場を来月稼働・ワキタ九州北部の建機賃貸2社子会社化・ミネベアミツミリコーとベッドセンサー機能絞り半値、介護現場からのニーズ反映・東芝オンプレミス版の疑似量子計算機開発・日本ユニシスセブン銀と業務提携・富士フイルムアストラゼネカと肺がん「CRT症例」検索でシステム開発・エーザイ「レンビマ」を胸腺がん治療薬に追加承認取得・ロート製薬オリンパスRMSを子会社化、整形外科領域を追加・日立スイス社と精密医療分野で協業・日本金属設備投資250億円、10カ年経営計画策定・住友化学接着剤原料を28円値上げ☆前場のイベントスケジュール<国内>・08:30 2月有効求人倍率(予想:1.09倍、1月:1.10倍)・08:30 2月失業率(予想:3.0%、1月:2.9%)<海外>・特になし《ST》 提供:フィスコルネサス-大幅安 工場の再開「1カ月以内」に暗雲 被害装置台数が拡大=日経トレーダーズ・ウェブ現在値ルネサスエ 1,175 -33 ルネサスエレクトロニクスが大幅安。30日付の日本経済新聞朝刊は、火災で停止中の同社那珂工場(茨城県ひたちなか市)で目標とする「1カ月以内」の稼働再開に暗雲が漂っていると報じた。 記事によれば、使用できない装置が当初把握の11台から20台以上に増えたようだ。市場にあまり流通していないものもあり、代替装置を確保できるかは不透明な要素もある。車載半導体不足の長期化につながる恐れがあるとしている。東京為替:ドル・円は109円95銭まで上昇し、一段高の展開フィスコ30日午前の東京市場でドル・円は109円90銭近辺で推移。日経平均は90円安で推移しているが、米長期金利の高止まりを意識してリスク回避的なドル売り・円買いは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円75銭から109円95銭で推移、ユーロ・円は129円13銭から129円37銭で推移、ユーロ・ドルは1.1763ドルから1.1772ドルで推移している。・NY原油先物(時間外取引):高値62.27ドル 安値61.73ドル 直近62.00ドル【売買要因】・欧米と中国の対立は長期化の可能性・米長期金利の高止まり・米国の量的緩和策は長期間維持される可能性ワクチン選択可能の小林補佐官発言「勇み足」 河野氏が撤回産経新聞 河野太郎ワクチン担当相は30日午前の記者会見で、新型コロナウイルスワクチン接種をめぐり、希望するワクチンを選択できるとした小林史明ワクチン担当大臣補佐官の28日の発言について「完全に勇み足だ。撤回しておわびする」と述べた。 小林氏は28日に出演したフジテレビ番組内で、「接種会場ごとに打つワクチン(の種類)を決めていく。それは公表されるので、会場を選べば打つワクチンを選ぶことができる」と述べていた。 河野氏は記者会見で「ワクチンを接種するかどうかを選択できるが、現在ワクチンは(米製薬大手)ファイザー1社しか承認されていない」と説明。今後、米モデルナと英アストラゼネカの承認が予定されているとしつつ、「それをどのような形で接種していくか戦略を検討しているところで、まだ何も決まっていない」と述べた。小林氏に対しては発言に気を付けるように注意したことも明らかにした。 また、加藤勝信官房長官が29日の記者会見で複数社のワクチンの接種が可能となった場合、国民が希望するワクチンを選択できるかどうかについて慎重に検討する考えを示したことに対しても、河野氏は「まだ何も決めてない。複数が流通することも決まってない」と述べるにとどめた。おかしいと思いました。ホテル予定地は駐車場に、簡易宿所の長屋はひっそり 「お宿バブル」後の京都を歩く京都新聞 世界遺産・清水寺に近く、観光客の急増が住民生活に影響を与える「オーバーツーリズム」(観光公害)の象徴的なエリアだった京都市東山区の六原学区。路地沿いに並ぶ昔ながらの長屋などが、簡易宿所や住宅宿泊事業法に基づく民泊へ相次いで姿を変え、レンタル着物姿の訪日外国人観光客が多く歩いていたが、昨年からの新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、一変した。 「お宿バブル」最盛期だった2018年11月、記者は六原まちづくり委員会の菅谷幸弘委員長(68)と同学区を巡った。今月中旬に再び一緒に歩いて見えてきたのは宿泊施設の休業や撤退、建設計画変更だった。 複数の借家が取り壊されてホテル建設の予定だった土地は、広大なコインパーキングになっていた。五条通に面した陶器販売店など4軒があった場所は、昨年3月に着工して今月に完成予定という看板が掛かったまま、更地の状態だった。 長屋が相次いで簡易宿所に変わった路地では、今は多くの宿がのれんを外し、郵便受けにチラシがあふれそうなほどたまっており、観光客が出入りする様子は感じられなかった。 「お宿バブル」の頃、この路地一帯では観光客がキャリーケースを引く音が響き、ごみが路上にポイ捨てされた。近くの住民によると、簡易宿所と間違って自宅に入ってこられたり、自宅前に止めていた自転車を勝手に使われたりしたこともあった。住民たちは今、一様に「見知らぬ人が歩かなくなり、静かになった」と安堵(あんど)する。 オーバーツーリズムがピタリと止まった今、果たして、まちは元通りに戻ったのか。さらに奥へと歩みを進めた。 オーバーツーリズムに揺れ、新型コロナウイルス禍の現在は静けさを取り戻した京都市東山区の六原学区。市が公表しているホテルや簡易宿所、民泊などの一覧に登録されている数は、今年1月時点で計127件。2015年時点の計24件から、約5年で5倍以上に増えた。「学区は30町内あるが、1件もないところはなくなった」と、六原まちづくり委員会の菅谷幸弘委員長(68)は語る。 六原学区は清水寺からほど近い位置とはいえ、もともと「観光のまち」ではなかった。敷地が小さい家などが密集した古い街並みが広がり、京の伝統産業を支える職人らが暮らした。高度経済成長期以降に若い世代が流出したものの、近年は市立小中一貫校が学区内に誕生したのを機に、高齢化で多く発生した空き家再生を通じ、まちづくりに地道に取り組んできた。 ところが、訪日外国人観光客が急激に増えると、空き家や民家は宿泊施設に次々と変わった。不動産業者が歩き回り、高額な取引が相次いだ。19年に「老後資金2千万円問題」が広がると、菅谷さんのもとには、高齢の住民から「家を売って老後資金に充てたい」という相談も相次いだ。 コロナ禍で宿の建設ラッシュは収まり、休業や撤退が目立つようになった。しかし、学区が望む住宅への転用は進んでいない。原因は高止まりした地価。今も路地中の場所が坪250万円と、オーバーツーリズム前の5倍以上で取引されている。外国人が簡易宿所にしていた長屋の売値が7千万円と知った菅谷さんは「その値段を出して住みたいのは地縁者ぐらい。住宅として普通に手が出る金額まで下がるのは、いつになるのか」と浮かない顔だ。 菅谷さんが最後に案内してくれたのは、地域との関係がよかったという大規模な簡易宿所だ。町内会費を納め、ロビーを開放して住民がくつろぐ姿も見られたが、昨春に営業をやめた。 六原学区はまちに宿泊施設が急増した当初、「反対」の立場を取ろうとしたが、国を挙げての訪日客誘致を受け、まちと観光の接点を探る現実策にかじを切った。この簡易宿所はその好例とも言えたが、開業後わずか2年あまりで撤退。地域は観光に翻弄(ほんろう)された。 「オーバーツーリズムはあくまで冬眠状態。コロナ終息後、訪日客は戻るだろう。学区内では実際、東京資本による一部の宿泊施設は着々と建設が進んでいる」と菅谷さん。「地域は今後も環境に応じ、したたかに生き抜かないといけない。そのためにも、オーバーツーリズムがまちに何をもたらしたのか、京都市には腰を据えて検証してほしい」〔東京外為〕ドル、一時110円台=米国の金利上昇や回復期待で(30日午後3時)時事通信 30日午後の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、米国の金利上昇や経済回復への期待を背景に堅調に推移し、午後3時すぎには一時1ドル=110円台に乗せた。2020年3月26日以来、約1年ぶりのドル高水準。午後3時現在は109円98~110円02銭と前日(午後5時、109円65~69銭)比33銭のドル高・円安だった。 ドル円は早朝、109円80銭台で取引された。午前9時以降、米長期金利の上昇や米国のインフラ投資による景気回復観測から仲値過ぎに109円90銭台に浮上。午後も買い優勢で推移している。 110円前後での攻防について、市場関係者からは「110円のオプションストライクは多くはなく、押し戻す動きがそれほど厚いわけではないようだ」(国内証券)などの声が聞かれる。ただ、事前に「節目の110円に達すれば達成感からいったん調整に入るだろう」(銀行系証券)と指摘されており、110円台に乗せた後は弱含んでいる。 ユーロは正午と比べ、対円は横ばい圏、対ドルは軟調。午後3時現在、1ユーロ=129円35~35銭(前日午後5時、129円23~30銭)、対ドルでは1.1760~1761ドル(同1.1784~1788ドル)。(了)ほぼ、差損は消えるのではないか…。〔東京株式〕小幅高=経済正常化期待根強く(30日)☆差替時事通信 【第1部】経済正常化に対する期待の根強さを背景に、日経平均株価は前日比48円18銭高の2万9432円70銭と小幅高。一方で東証株価指数(TOPIX)は15.48ポイント安の1977.86と下落した。 銘柄の25%が値上がりし、値下がりは72%だった。出来高は13億4076万株、売買代金は2兆7235億円。 業種別株価指数(33業種)は海運業、空運業、ゴム製品の上昇が目立ち、下落は保険業、電気・ガス業、パルプ・紙など。 個別銘柄ではソフトバンクGがしっかり。ファーストリテは急騰した。東エレク、レーザーテックが上伸。コマツは大幅高。郵船が急伸し、ANA、JALも値を上げた。ブリヂストンは買われた。半面、トヨタが軟調。三菱UFJ、三井住友が弱含み、野村も小甘い。キーエンス、ソニーがさえない。かんぽが急落。関西電も売られた。王子HDは値を下げた。 【第2部】小幅続落。MCJ、松尾電が反落し、日本KFCも値を下げた。野村マイクロは続伸。出来高1億9375万株。 ▽午後は様子見ムード 日経平均株価は取引開始直後は弱含んだ値動きだったが、その後はプラス圏に浮上。午後は様子見ムードが広がり、前日の終値を挟み方向感に乏しい推移となった。 3月期末配当の権利落ち日に当たるため、値下がりする銘柄が多かった。 ただ178円程度とみられる配当落ち分を差し引けば、日経平均は底堅く推移。手掛かり材料に乏しい中、新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、経済が正常化に向かうことへの期待感が相場を下支えした。 市場では「権利獲得後の売却で得られた資金があす以降に再投資されることを見越し、買いも入った」(インターネット系証券)との声も聞かれた。 225先物6月きりは上昇。株価指数オプション取引はプットは値下がり、コールは値上がり。(了)日経平均は4日続伸、配当落ち分即日埋め 強い基調を確認[東京 30日 ロイター] - 東京株式市場で日経平均は4日続伸。配当権利落ち分を考慮すると、実質的に前日比で200円高前後で推移し、市場では「配当落ち分を即日埋め切ったことで、強い基調を確認する格好となった」(国内証券)との声が聞かれる。ただ、朝方に買いが一巡した後は手掛かり材料難となり、全体的に小動きとなった。29日の米国株式市場は、S&P総合500種がほぼ横ばいで終了。米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントがマージンコールに対しデフォルトを起こしたことを受け、銀行株が売られたものの、米経済に対する楽観的な見方が出ていることで影響は限定された。日本株は、日経平均がマイナスで始まったものの、約180円の配当権利落ち分を考慮した場合、実質的には終始堅調な動きとなった。配当取り後の利益確定売りが出る一方で、受け渡しベースの年度末最終日を通過したことで、決算対策に絡んだ実需売りは一巡したとみられ、底堅さを示す格好となっている。ただ、手掛かり難から後半は模様眺めムードが強くなり、市場では「下値は堅くなってきたが、期末目前で身動きが取れない状況だ。新規のポジション取りが活発化するのは名実共に新年度入りしてからになるのではないか」(岡地証券・投資情報室長の森裕恭氏)との声も聞かれた。TOPIXは、0.78%安。東証1部の売買代金は2兆7235億6700万円となった。東証33業種では、保険業、電気・ガス業、パルプ・紙などが値下がりし、上昇した業種は海運業、空運業など7業種にとどまっている。個別では、東京エレクトロン、日本郵船などが上昇したが、トヨタ自動車など主力銘柄に下げたものが目立つ。東証1部の騰落数は、値上がり541銘柄に対し、値下がりが1564銘柄、変わらずが55銘柄だった。午後3時のドルは一時110円、米長期金利高で1年ぶり高値[東京 30日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べ、ドル高/円安の109円後半。午後3時過ぎに110.01円まで上昇した。月末・期末を控えた実需の売買が交錯する中、ドルは米長期金利の上昇に歩調を合わせて買い進まれ、対円では1年ぶり、対ユーロでは4カ月半ぶりのドル高となった。ドルは朝方の安値109.75円から110.01円まで上昇し、昨年3月26日以来1年ぶりの高値をつけた。米長期金利の大幅高がドル/円をけん引したほか、ユーロに対するドルの強さがドル/円にも波及した。過去2営業日の間、上値抵抗線として意識されていた109.85円を上抜けたことでドルの上昇に弾みがついた。リフィニティブによると、米10年国債利回りは朝方の1.7063%(ビッドサイド)から上昇し続け、一時1.7510%と、3月18日につけた1年2カ月ぶり高水準となる1.7540%に迫った。米国関連の新規材料がない東京時間での米長期金利の大幅な上昇について市場では、米ヘッジファンドのアーケゴス・キャピタル・マネジメントとの取引を巡り、「複数の金融機関で発生したとみられる損失をカバーするために、(それらの金融機関が保有する)米国債のポジション解消売りに動いている可能性がある」(ストラテジスト)との見方が聞かれた。市場では、今回の損失問題について、1998年の米ヘッジファンド大手LTCM(ロング・ターム・キャピタル・マネジメント)の破綻や、2007年にBNPパリバ傘下のファンドが解約停止に陥り、サブプライムローン(信用度の低い借り手向け住宅ローン)問題の入り口となったパリバ・ショックになぞらえる向きもいる。米国債の利回り曲線はスティープ化し、2・10年国債の利回り格差は前日の海外市場でつけた1週間ぶり高水準の157.90ベーシスポイント(bp)から160.10bp付近まで拡大した。長期ゾーンの金利上昇の背景には、ポジション解消売りのほか、米国での新型コロナウイルスワクチン接種の広がりが景気回復を後押しするとの期待や、バイデン大統領による大型インフラ投資計画が成長を支援し国債増発につながるとの見方などがある。欧米の金利差や景況感の格差が意識された結果、ユーロは1.1761ドルまで売られ、4カ月半ぶりの安値圏となった。焦点:コロナで溢れるマネー、「低成長バブル」で際立つ日本の二極化[東京 30日 ロイター] - 新型コロナウイルス渦中に各国が競うように供給した「緩和マネー」が、株や暗号資産(仮想通貨)などの高騰を通じ、世界的に富裕層の懐を膨らませている。日本では1億円以上の別荘が短期間で完売し、高級ブランド時計が市場から姿を消す異常な事象が起きている。日本中が沸いた1980年代のバブル景気と異なり、低成長時代に溢れるマネーは通貨価値の下落と資産の膨張を同時に引き起こし、「持てる者」と「持たざる者」の格差を一層際立たせている。<ロレックスが中古市場で新品の3倍>東京都内で会社を経営する41歳のTDさん(インターネット上のハンドルネーム。本名は本人の申し出で掲載せず)は昨年8月、資産1億円の一部でアルトコイン(ビットコインを除く暗号資産の総称)を購入した。その後に相場が大きく上昇、コインを貸し出すことで得られる「金利収入」が転がり込むなどし、TDさんが投資した3000万円は5億円まで膨らんだ。仮想通貨ビットコインの名称が一般的な認知を得て、2017年に最初の暗号資産バブルが起きてから約4年。「仮想通貨市場は再びバブルが来ている」と、TDさんは言う。ビットコインの価格はこの半年間で8倍に跳ね上がった。背景にあるのが、コロナの感染拡大で落ち込む景気や下支えしようと、各国が次々と打ち出した財政支援と一段の金融緩和だ。米国では今後給付される分を含め、3回にわたって1人あたり最大3000ドルを超える給付金を実施。日本では10万円の定額給付金以外に、売上が減った個人事業主に休業支援金や無利子無担保融資など財政資金が供給されてきた。09年のリーマン危機以降に供給されてきた「緩和マネー」がコロナの経済対策でささらに増え、カネの価値が一段と下落。そのヘッジとして、暗号資産や現物資産に資金が流れ込んでいる。「コロナ禍による家計や企業支援策として各国政府がかつてない規模でマネー給付を実施したことから、法定通貨の価値が下落している」と、オークション事業などを手掛けるShinwa Wise Holdingsの倉田陽一郎社長は言う。「資産を防衛するため、マネーを実物資産へシフトさせている」と指摘。オークションでは美術品をはじめ、希少性の高いブランドウイスキーなどにも人気が出てきているという。象徴的なのが、高級腕時計のロレックス。人気モデルは新品が手に入らず、転売目的が多い中古市場で定価の2ー3倍に当たる300万ー400万円で取引されている。日本ロレックスによると、世界中で人気モデルの引き合いが強く、商品の提供が需要に追い付かないという。高級別荘地として知られる長野県の旧軽井沢地区では、昨年秋に東急リゾートが売り出した「億ション」が半年ほどで完売した。建物はもちろん、モデルルームさえまだ存在しなかったが、広さ90ー185平方メートル、1億─2.5億円程度の物件は抽選になるほどの人気を集めた。実体経済からかい離し、株や不動産、その他の現物資産が膨張する光景は、30年前に日本が経験したバブル景気と重なる。当時は円高不況を乗り切るための金融緩和マネーが投資や投機に回り、日経平均株価は4万円に迫った。今回も株価はそのとき以来となる3万円台に乗せ、当時の水準を回復しつつある。<富裕層は濡れてに粟で格差拡大>しかし、30年前のバブル期と今とでは大きく異なる点がある。1986年から91年の実質成長率は年5%を超え、日本中が好景気に沸いた。一方、戦後2番目に長い景気拡大を記録した2012年から18年の成長率は年1%強。コロナが直撃した20年は4.8%のマイナス成長となった。低成長の中で資産価格だけが膨らみ、限られた「持てる者」だけが恩恵を受けている。「89年ごろのバブルは日本経済がまだ成長していた。今は人口が減少している中でお札だけ増えている。過剰流動性相場だ」と、前出の倉田社長は話す。日銀の資金循環統計を見ると、昨年12月末の家計の金融資産残高は1948兆円と過去最高を大きく更新。野村総合研究所によると、資産1億円以上の富裕層の純金融資産(金融資産から負債を差し引いたもの)は19年に333兆円と全体の2割を占め、17年から11%増加した。一方、全体の8割を占める3000万円未満は17年より世帯数が増える一方で、純金融資産は減少した。リーマン危機後から続く過剰流動性で、コロナ前から格差は拡大していた。同総研コンサルティング事業本部の宮本弘之・パートナーは、コロナ禍にさらされた20年は富裕層の金融資産が一段と増えていると指摘する。その上で、「過去のバブル期には国民の多くが同じような方向を向いていたが、今はそうではない。差が開いている。明暗はバブルの最中にあってもすでに生じている」と話す。 コロナの感染拡大で休業や失業を余儀なくされた業界の従事者たちを中心に、多くの人にとって資産バブルは縁遠い話だ。東京足立区では、生活資金の相談件数が昨年末に前年比で3割増にのぼり、同区のハローワークでは失業給付申請件数が今年1月に3割増えた。日本最大のフードバンク「セカンドハーベスト・ジャパン」によると、個人向けの無償提供件数はコロナ前の2倍以上に増加した。日銀内からも、金融緩和の長期化が所得の再分配に何らかの影響を及ぼすことは排除できないとの声が聞かれる。一方で、金融緩和がなければ景気がより悪化していた可能性があるとして、プラスマイナス差し引きで考えないと公平な評価にならないとの反論の声もある。コロナの経済対策として財政支援を進めてきた財務省の関係者は、「コロナ禍でふたを空けてみたら格差が拡大しているのではないか、持てるものと持たざるもの差が広がっているのではないか、それは日本だけでなく世界的のもの、という指摘はある」と話す。「その中で困った人に手を差し伸べる、ということをやっている。給付金にしてもある程度そういう趣旨はあると思う」と語る。アルトコインで元手が16倍に増えた冒頭のTDさんは最近、デジタル資産の一種である「NFT(非代替性トークン)」を購入した。TDさんは、ITへの関心と知識次第で、これからも資産格差が広がる時代になると話す。第一生命経済研究所の熊野英生・首席エコノミストは、世界の中央銀行が供給するマネーによる資産効果や景気刺激は今後も過剰気味に継続するとみる。「それをうまく利用できる人達は濡れ手で粟(あわ)、利用できない人々は副作用だけを被ることになる」と語る。30日のTOPIXが4営業日ぶり反落となった「3つの背景」商社、情報・通信、医薬品が安いブルームバーグ東京株式市場でTOPIXは4営業日ぶりに反落。ファンドのポジション清算の影響を見極めたいといった警戒から買い手控えムードが広がった。3月期決算企業の配当権利落ちも重しとなり、商社や情報・通信、医薬品といった好配当業種中心に安い。市場関係者の見方三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジスト・需給面で特別な要因である配当関連の取引が影響・アルケゴス問題の影響はいまのところ落ち着いている印象・米国で明日発表される新しい経済対策の内容を見極めたいとの雰囲気がある大和証券投資情報部の石黒英之シニアストラテジスト・昨日の米国株の動きをみる限り、市場は今回のアルケゴスのポジション解消に関して単体の問題だと受け止めているようだ・米国のワクチン接種進展や企業業績の改善期待から、好業績株には押し目買いも入りやすい・1日の企業短期経済観測調査で企業の景況感が順調に戻っていることが確認される見通しで、配当権利落ち分は早期に埋めるだろう背景・配当権利落ちのマイナス影響分-TOPIX17.3、日経平均177円・アルケゴス巡り見解対立-レバレッジリスク顕在化の兆しか特殊事例か・29日の米国株は高安まちまち-アジア時間の米先物、方向感乏しく本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の13銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では2銘柄が値を上げて終了しましたね。Jフロント、藤倉コンポ、テクノホライゾンが上げて、スクロールが下げましたね。【本日のNYダウ見通し】連日で過去最高値を更新するかに注目【NYダウ予想レンジ:33,000~33,400ドル】29日のNYダウは続伸し、前週末比98.49ドル高の33,171.37ドルで取引を終了。連日で過去最高値を更新しました。ヘッジファンドのアルケゴス・キャピタル・マネジメントが200億ドル規模の保有株売却を迫られて大量のブロック取引をした余波で、寄付きは安く始まりました。しかし、新型コロナウイルスワクチン普及による経済正常化期待は強く、主力株に買いが入ったことからNYダウは上昇に転じたのです。また、大型コンテナ船の座礁で遮断されていた運河の通行が再開したと、エジプトのスエズ運河庁が発表したことも好感されました。ただ、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は79.078ポイント安の13,059.647で取引を終了しており、指数によって強弱はまちまちでした。本日の経済指標では、消費者信頼感指数に注目です。また、クオールズFRB副議長やウィリアムズNY連銀総裁の発言にも関心が集まりそうです。【市況】東京株式(大引け)=48円高、景気敏感株中心に下値支える展開 実質新年度入り相場となった30日の東京株式市場は、売り買いが交錯し主要株指数は高安まちまちの展開となった。日経平均は小幅ながら上値追い基調を継続、TOPIXは反落した。 大引けの日経平均株価は前営業日比48円18銭高の2万9432円70銭と4日続伸。東証1部の売買高概算は13億4076万株、売買代金概算は2兆7235億6000万円。値上がり銘柄数は541、対して値下がり銘柄数は1564、変わらずは55銘柄だった。 前日の米国株市場では新型コロナワクチンの普及を背景とした経済活動の正常化期待から景気敏感株が買われ、NYダウが上昇した。ただ、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は軟調となり、東京市場も朝方は前日終値近辺で売り買いを交錯させる方向感に乏しい動きだった。しかし、後場に入ると日銀のETF買いの思惑が市場心理を支え、全体相場は強含みで推移。韓国や香港など堅調な値動きをみせるアジア株もポジティブに作用した。海運や空運など景気敏感セクターが上昇し、日経平均寄与度の高い値がさ株への買いも堅調な株価推移に反映された。きょうは3月期末の配当権利落ち日にあたることから日経平均ベースで178円程度の下押し圧力が発生していたが、それを吸収して上昇。ただTOPIXはマイナス圏で着地しており、全体の7割強にあたる銘柄が下落した。 個別では、ファーストリテイリングが高く、東京エレクトロン、レーザーテック、アドバンテストなど半導体製造装置関連が揃って買われた。日本郵船も買われた。東洋エンジニアリングが商いを伴い急伸したほか、マネックスグループも物色人気。大阪チタニウムテクノロジーズが値を上げ、J.フロント リテイリングなども上昇した。 半面、トヨタ自動車が軟調、任天堂も売りに押された。村田製作所が値を下げ、武田薬品工業も売りに押される展開。日本郵政が水準を切り下げ、三菱商事も安い。オリエンタルランドも下落した。このほか、エイベックス、日本アジアグループなどが大幅安となった。出所:MINKABU PRESS明日の戦略-配当落ちを埋めて4日続伸、月末の大幅安には警戒をトレーダーズ・ウェブ 30日の日経平均は4日続伸。終値は48円高の29432円。小安く始まり、早々にプラス転換。上げ幅を広げて29500円に接近したところでは、押し戻されて下げに転じたものの、下げ幅を3桁に広げたところでは押し目買いが入り、前引けは15円安(29369円)と小幅な下落。後場に入ると前日終値近辺での一進一退が続いた。配当落ちの影響で多くの銘柄が下落したが、ファーストリテイリングや東京エレクトロンなど値がさの一角が強く、強弱感が交錯した。取引終盤に強めの買いが入り、プラスを確保して終了。180円程度の配当落ち分を即日で埋めた。 東証1部の売買代金は概算で2兆7200億円。業種別では海運、空運、ゴム製品などが上昇した一方、保険、電気・ガス、パルプ・紙などが下落した。通期最終利益のレンジ見通しを引き上げたサムティが後場プラス転換から上げ幅を広げて大幅高。半面、新日本空調は後場に上方修正を発表して一時プラス圏に浮上したが、買いが続かず失速して大幅安となった。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり541/値下がり1564。日本郵船、川崎汽船、商船三井の海運大手3社と、JAL、ANAの空運大手2社が大幅上昇。これらは前日に大きく売られていたが、強い切り返しを見せた。海運株に関しては、スエズ運河で座礁したコンテナ船が離礁に成功したことも強い買い材料となった。米国の運用会社が手掛ける宇宙関連のETFに組み入れられていると伝わったコマツが大幅高。証券会社の新規カバレッジが入ったグレイステクノロジーが急伸した。 一方、IBMによる提訴の観測が報じられた楽天が軟調。日本郵政や三菱商事、SBなどが、権利落ちの影響で大きく水準を切り下げた。エイベックスやWDB、鴨川グランドホテルなど、優待人気の高い銘柄には大きく値を崩すものも散見された。期末配当の見送りを発表した久世が急落。海外での新株発行が嫌気されたダブル・スコープが大幅安となった。NaITOは今22.2期の大幅増益計画を提示したが、前期の見通し引き上げを受けて先んじて大きく買われていたため、決算確認後は利益確定売りが優勢となった。 本日はAppier Groupとスパイダープラスの2社が新規上場。どちらも公開価格を大きく上回る初値をつけたが、終値は初値を下回った。 日経平均は後場にプラス転換して4日続伸。配当落ちの影響を加味すれば実質200円超の上昇で、強い動きであったと言える。きのう急落した野村HDはほぼマイナス圏で推移したものの、引けでは1%以下の下げにとどまった。先週に大きく売られたファーストリテイリングが相場を下支えするような動きを見せたことで、日銀のETF買い入れルール変更に伴う混乱が収束しそうな雰囲気も出てきた。 あすは3月の月内最終日となる。このところ、月の最終日の日経平均は大幅安となることが多く、1月(29日)は534円、2月(26日)は1202円下落した。1月、2月とも月間ではプラスとなっており、相場のトレンドを崩すまでの下げにはなっていないが、3月はきょう時点で2月末比では約466円上昇しており、上昇分のいくらかは削られてしまうかもしれない。ただ、最終日が弱いことに明確な理由はない。また、1月末、2月末とも結果的には下げたところが良い買い場となっている。2月末の終値が28966円で、5日線(30日時点)が29025円。再度29000円割れを見に行くくらいの下げはあるかもしれないと構えておき、押し目があれば丹念に拾っておきたいところだ。今晩のNY株の読み筋=米景気回復期待が支え、重要イベント控え様子見もモーニングスター 30日の米国株式市場は、米景気回復への期待が支えになる。きょう発表の米1月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米3月消費者信頼感指数は前月から改善する見込みとなっており、市場予想通りなら株価にとって追い風。ただ、米長期金利が上昇を続ければバリュー株を中心に上値の重い展開が予想される。また、米3月ADP(オートマチック・データ・プロセッシング)雇用統計のほか、バイデン米大統領の会見もあり、週末には米3月雇用統計の発表を控えることから、様子見ムードも広がるとみられる。<主な米経済指標・イベント>米1月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、米3月消費者信頼感指数クオールズFRB(米連邦準備制度理事会)副議長が講演◎投資関連情報は投資の参考として情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。明日の日本株の読み筋=上値の重い展開か、期初の益出し売り警戒もモーニングスター あす31日の東京株式市場で、主要株価指数は上値の重い展開か。30日の日経平均株価は4日続伸し、前日比48円高の2万9432円となり、3月期末の配当落ち分(180円程度)を即日で埋めた。基調の強さを改めて印象付けた格好だが、相場全体の動きを映すTOPIX(東証株価指数)は前日比15.48ポイント安の1977.86ポイントと配当落ち分(17ポイント強)に近い下げとなり、押し目買い意欲は限定されたいえよう。実質新年度入りに伴い、機関投資家の期初益出し売りが上値を抑えたとの見方が出ており、あす以降もこの手の売りが警戒される。 米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントの巨額マージンコール(追加証拠金の差し入れ義務)に伴う投げ売りの影響はいったん織り込んだとの見方もあるが、先行きの不透明感は払しょくされていない。3月期決算の発表シーズンをにらみ、積極買いが出にくい場面でもあり、「日経平均3万円以上を買う材料は見当たらない」(銀行系証券)との声も聞かれた。 30日の日経平均株価は朝方、配当落ちの影響を受け、軟化して始まったが、配当再投資目的の先物買い期待もあって指数寄与度の高い銘柄の上昇を支えに上げに転じ、一時90円超上昇した。その後、利益確定売りに下げ幅は一時100円に達したが、一巡後は持ち直した。昼休みの時間帯にアジア株が総じて堅調で、日銀のETF(上場投資信託)買い観測もあって後場は再度プラス圏に浮上し、底堅く推移した。〔ロンドン外為〕円、1年ぶり110円台(30日午前9時)時事通信 【ロンドン時事】30日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、昨年3月以来、約1年ぶりに1ドル=110円台に下落している。午前9時現在は110円20~30銭と、前日午後4時(109円70~80銭)比50銭の円安・ドル高。 対ユーロは、1ユーロ=129円35~45銭(前日午後4時は129円10~20銭)で、25銭の円安・ユーロ高。ユーロの対ドル相場は1ユーロ=1.1730~1740ドル(1.1760~1770ドル)。 バイデン米政権による追加経済対策や新型コロナウイルスワクチンの普及などを背景に、米経済の回復に期待感が広がった。安全資産とされる円は売りが優勢となった。(了)NY株見通しーもみ合いか 長期金利の上昇に要警戒トレーダーズ・ウェブ 今晩のNY市場はもみ合いか。昨日は受注を好感したボーイングやプロクター・アンド・ギャンブルなどのディフェンシブ株が上昇し、ダウ平均が史上最高値の更新を続けた一方、エネルギー、金融、IT株の下落が重しとなり、S&P500は3日ぶりの小幅反落となった。長期金利の上昇を受けてハイテク株主体のナスダック総合も0.6%安と3日ぶりの反落となり、年初から主要3指数を大きくアウトパフォームしたラッセル2000は2.8%安の大幅反落となった。懸念されたアルケゴス・キャピタルの持ち株処分の影響は限定的だったが、投資家の不安心理を示すVIX指数は 20.74ポイントと前日比1.88ポイント上昇した。 今晩は、バイデン米大統領が大型インフラ投資を含む経済対策第2弾を翌日に発表するほか、ワクチン接種進展による景気回復期待も支援材料に景気敏感株の堅調が予想される一方、足もとでの米10年債利回り上昇がハイテク・グロース株の逆風となりそうだ。 今晩の米経済指標は1月ケースシラー住宅価格指数、3月消費者信頼感指数など。企業決算は寄り前にマコーミック、引け後にPVHコープが発表予定。(執筆:3月30日、14:00)〔NY外為〕円、110円台前半(30日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】30日午前のニューヨーク外国為替市場では、米景気の早期回復期待を背景に円売り・ドル買いが進み、円相場は1ドル=110円台前半に下落している。午前9時現在は110円30~40銭と、前日午後5時(109円78~88銭)比52銭の円安・ドル高。 ニューヨーク市場は、110円34銭で取引を開始。バイデン米政権が進める新型コロナウイルスワクチンの接種拡大や31日に発表される大型インフラ計画への期待から景気回復ペースが加速するとの観測が台頭。投資家のリスク選好意欲が高まる中、ドルを買う動きが活発化し、円は未明に、約1年ぶりに110円台を付けた。米長期金利の指標である10年物国債利回りが再び1.7%台半ばに上昇し、ドル買い圧力がかかっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1725~1735ドル(前日午後5時は1.1761~1771ドル)、対円では同129円40~50銭(同129円22~32銭)と、18銭の円安・ユーロ高。(了)〔米株式〕NYダウ、反落(30日午前)時事通信 【ニューヨーク時事】30日午前のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が重しとなり、反落している。午前10時現在は、優良株で構成するダウ工業株30種平均が前日終値比61.83ドル安の3万3109.54ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数が102.69ポイント安の1万2956.96。 米長期金利の指標である10年物国債利回りが再び上昇し、1.7%台半ばで推移。金利上昇への警戒感からハイテク銘柄などを中心に売りがかさんだ。前日に史上最高値を2営業日連続で更新した後で利益確定の売りも出やすい。 一方で、バイデン米大統領が31日に発表するインフラ投資計画や新型コロナウイルスワクチンの普及に対する期待は根強く、相場の下値は限定的。米投資会社アルケゴス・キャピタル・マネジメントによる株式関連の取引失敗による損失の広がりが懸念されるものの、金利上昇で恩恵を受けやすい金融関連銘柄が買い戻されている。 個別銘柄では、アップルやマイクロソフトなどのハイテク株やテスラ、ネットフリックスなどの下げが目立つ。イェルプが投資判断の引き上げを受けて買われた。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の6銘柄が値を上げてスタートしましたね。5%以上の大きな変動は見られませんね。アブセレラが上昇 売上高が予想を上回る=米国株個別みんかぶFX カナダのバイオ医薬品のアブセレラ・バイオロジクスが上昇。同社は抗体ベースの薬剤の開発に従事し、米製薬大手のイーライリリーと共同で新型ウイルスの抗体治療薬を開発している。2020年通期の決算を発表しており、売上高が2.33億ドルと予想(2.13億ドル)を上回った。通期の1株利益は0.45ドルとなっている。 イーライリリーと共同開発の抗体治療薬「バムラニビマブ」のロイヤルティー収入が1.98億ドルとなった。 アナリストからは、すべての変異株に対する「バムラニビマブ」の臨床前段階での有効性の強さと、幅広いパイプラインにおける長期的な可能性への言及が聞かれた。(NY時間10:13)アブセレラ 25.99(+2.70 +11.59%)ノバンが上昇 同社のCEOが自社株を購入=米国株個別みんかぶFX 医薬品のノバンが上昇。同社のスタッフフォードCEOが約10万ドル分の株式を購入したことが米証券取引委員会(SEC)への提出文書で明らかとなった。同CEOは3月26日に平均1.43ドルで7万株購入した。今回の購入により、同CEOの保有株数は15万693株となり、87%増加した。(NY時間09:51)ノバン 1.54(+0.17 +12.41%)

2021.03.30

コメント(0)

-

3月29日(月)…

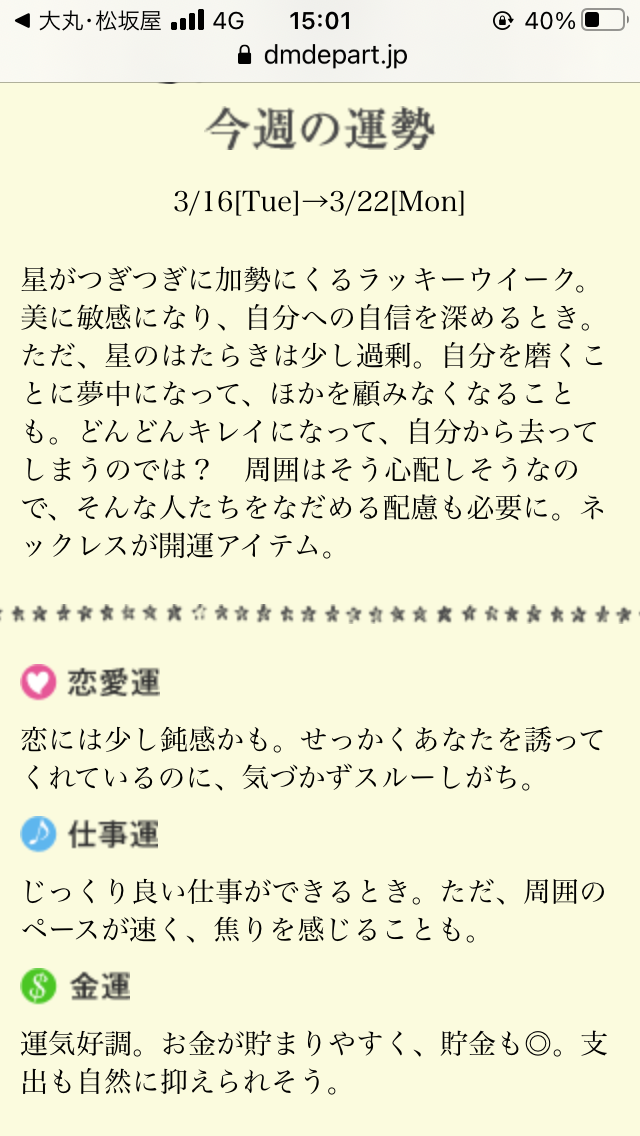

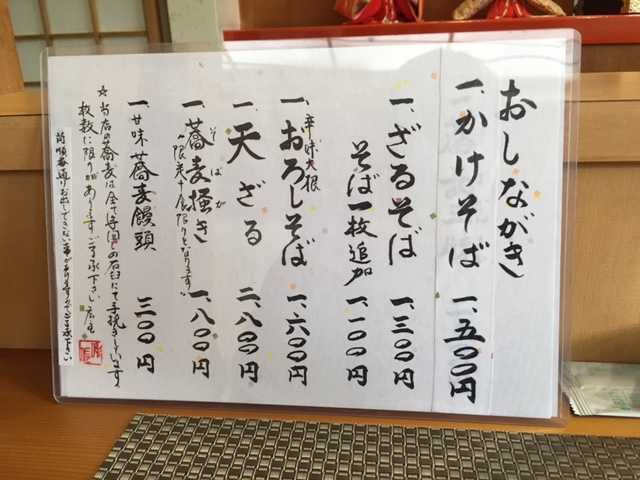

3月29日(月)、晴れです。晴れて暖かです。ただ黄砂でかすんでいますが…。そんな本日は7時15分頃に起床。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。身支度をして、9時20分頃に迎えのタクシーに乗り込み最寄りのJRステーションへ。JRは少し遅れていましたが、名古屋駅で予定通りの新幹線に乗り込んで、GoToKYOTO!京都駅に着いてすぐタクシーに乗り込んで「室町和久傳」さんへ。四十九日の法要で1週間先延ばしになった僕のバースデイ会食です。松本料理長の美味しいお食事と、美味しいお酒に満足!!タクシーで東寺へ桜を見に向かう。ここで問題発生…。このまま京都駅へ向かって新幹線に乗り込むと名古屋駅での接続が大変に悪い…。急遽1時間30分の京都観光を企画…ということで、東山の将軍塚・青龍殿へ向かう。青不動をお参りして、枝垂桜や庭園を拝見して、大舞台から京都市内を眺める。黄砂に煙る京都御所方面です。16時30分頃に京都駅について、駅伊勢丹でお買い物。17時30分頃の新幹線で帰路に就き、19時15分頃には帰宅。楽しい京都弾丸ツアーでした。夕食は「ハツダ」の肉弁当でした…。1USドル=109.61円。1AUドル=83.83円。本日の日経平均終値=29384.52(+207.82)円。金相場:1g=6754(+37)円。プラチナ相場:1g=4655(+117)円。本日の東京市場ではチェック中の日本株30銘柄中の15銘柄が値を上げて終了しましたね。重点3銘柄では1銘柄が値を上げて終了しましたね。藤倉コンポジットが大きく上げましたね。グラファイトデがストップ高気配、前期着地見通しを増額ゴルフクラブシャフトを製造するグラファイトデザイン(7847)が買いを集めている。朝方から買い気配が続き、午前9時48分現在、制限値幅の上限となる前週末比80円高の575円での買い気配となっている。26日引け後に発表した2021年2月期業績・配当予想の上方修正が好感された。営業利益は前期比3.2倍の1億9800万円になったもよう。従来予想は1億3500万円だった。ゴルフが「3密」を避けられるスポーツとして見直されており、ゴルフ場入場者数が増加傾向にある中、主力商品の2021年モデル発売に合わせてSNSを活用したプロモーション活動やゴルフクラブメーカーへの販売活動に努めたのが奏功。旧モデルをリニューアルしたものが大手クラブメーカーのメインカスタムシャフトに採用されたのも寄与した。同時に、期末一括配当の年間配当予想を前回の1株当たり15円から20円に増額した。決算発表は4月14日の予定。(取材協力:株式会社ストックボイス)藤倉も同様に大きく上げましたからね。日本株はきょうで3連騰、買い優勢の支えとなった要因証券や銀行など金融株は安いブルームバーグ東京株式相場は3日続伸。米国のワクチン接種加速による経済正常化への期待が根強く、電機や機械、自動車、化学株が上げた。一方でTOPIX(東証株価指数)は一時下落した。米国で大規模な損失の発生する可能性があると発表した野村ホールディングスには米ファンドとの取引が影響しているとの見方が出て株価が大幅に下落し、証券や銀行など金融株は安かった。・TOPIXの終値は前営業日比9.18ポイント(0.5%)高の1993.34・日経平均株価は207円82銭(0.7%)高の2万9384円52銭・東証33業種では小売業、ゴム製品、機械、電機、化学が上昇・証券・商品先物、海運、空運、その他金融、銀行は下落市場関係者の見方岡三アセットマネジメントの前野達志シニア・ストラテジスト・米国のブロックトレードや野村HDの件などの弱い材料があり上値は重いが、2021年は景気回復の年という大きなトレンドには変わりはなく、今後1~3週間で考えれば悲観的になる必要はない・今週発表予定の米国ISM製造業景況指数など経済指標では良い結果、日銀短観は最悪期を脱したという結果が予想できる・ただ良い結果がでればインフレや長期金利上昇にもつながるため注意は必要東京マーケット・サマリー(29日)■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値<外為市場>ドル/円 ユーロ/ドル ユーロ/円午後5時現在 109.64/66 1.1784/88 129.22/26NY午後5時 109.64/67 1.1796/00 129.33/37午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点とほぼ同水準の109円後半。ドルは月末・期末・年度末を控えた実需の売買やクロス円での円買い戻しで、じり安の展開となった。スエズ運河の座礁船が離礁しつつあるとの報道を受けて原油先物が下落したことに反応して、資源国通貨が売られた。<株式市場>終値 前日比 寄り付き 安値/高値 日経平均 29384.52 +207.82 29478.12 29,200.88─29,578.37TOPIX 1993.34 +9.18 2004.11 1,975.09─2,005.75東証出来高(万株) 182632.00 東証売買代金(億円) 37153.05東京株式市場で日経平均は3日続伸した。前週末の米国株市場で、主要3指数がそろって上昇した流れを引き継いだほか、きょうは実質年度末の最終売買日にあたり、配当権利取りの動きが活発になった。後場には一時400円高となる場面もみられたものの、米株先物が軟調に推移したことなどが重しとなり、200円超高で取引を終えた。東証1部の騰落数は、値上がり1225銘柄に対し、値下がりが900銘柄、変わらずが68銘柄だった。<短期金融市場> 無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.014%ユーロ円金先(21年6月限) 100.045 (-0.005)安値─高値 100.045─100.0503カ月物TB -0.096 (-0.001)安値─高値 -0.096─-0.096無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.014%になった。「週末要因が剥落しても良さそうな日ではあったが、ビッドサイドは新型コロナオペのおかげで総じて取り意欲が強い状況だ」(国内金融機関)という。ユーロ円3カ月金利先物は弱含み。<円債市場> 国債先物・21年6月限 151.47 (+0.11)安値─高値 151.27─151.4710年長期金利(日本相互証券引け値) 0.065% (-0.010)安値─高値 0.080─0.065%国債先物中心限月6月限は前営業日比11銭高の151円47銭と続伸して取引を終えた。現物市場の10年物国債利回り(長期金利)は同1bp低下の0.065%。【市況】明日の株式相場に向けて=米ファンド損失の波及はあるか 29日の東京株式市場は、後場に入り値の荒い展開となった。権利取り最終日で配当狙いの買いも流入し、日経平均株価は一時400円を超す上昇となったが、その後、午後2時過ぎから売りが膨らみ20円強の上昇まで上げ幅は縮小した。しかし、引けにかけ配当再投資の買いが流入し、結局207円高で取引を終えた。 クレディ・スイスが「米ヘッジファンドが不履行となった」と発表したことを受け、短期筋が売りを出したことが波乱の要因となったようだ。損失を出したのは米投資会社のアルケゴス・キャピタルとみられており、米メディア株などの運用に失敗したとの観測がある。NYダウ先物は軟調に推移しており、同ファンドの損失問題に米株式市場がどう反応するかが関心を集めている。 アナリストからは「損失を被ったヘッジファンドが1社だけなら影響は限られそうだ。ただ、表面化していない複数のファンドが同様に損失を抱えていることもあり得る。とりあえずは、今晩のNY市場の動向が今後の展開を左右することになるだろう」とみている。NY市場が調整するようなら、JR東日本のようなディフェンシブ株やレノバのような調整が進んだ環境関連株に物色のシフトが進むこともあり得る。 明日は日経平均の配当権利落ちが180円前後あり、その分だけ値を下げてスタートすることになる。この権利落ちを埋めることができるかが注目される。更に2月失業率・有効求人倍率が発表される。また、東証マザーズにスパイダープラスとAppier Groupが新規上場する。特にAppier Groupは台湾発のAIベンチャー企業であり、その株価動向に関心が集まっている。出所:MINKABU PRESSビリー・ホーシェルがマッチプレー制覇! スコッティ・シェフラーが2位、マット・クーチャーが3位<WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー 最終日◇28日◇オースティンCC(米テキサス州)◇7108ヤード・パー71>世界ゴルフ選手権シリーズ「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」は全日程を終了。ビリー・ホーシェル(米国)がスコッティ・シェフラー(米国)との決勝を2&1で制して、見事優勝を飾った。準決勝でビクトル・ペレズ(フランス)を3&2で撃破したホーシェルは、序盤シェフラーにリードを許すも5番のバーディでタイとすると7番でリードを奪ってからは主導権を渡さず。最終ホールを待たずして勝負を決めた。3位決定戦はマット・クーチャー(米国)がペレズを2&1で下している。33歳ジョエル・ダーメンがうれしいツアー初V 全米OP覇者が4位タイフィニッシュ<コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 最終日◇28日◇コラレスGC(ドミニカ共和国)◇7670ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」の裏で行われている「コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権」は全日程が終了。トータル12アンダーまで伸ばしたジョエル・ダーメン(米国)が33歳にしてうれしいツアー初優勝を挙げた。1打差の2位タイにラファエル・カンポス(プエルトリコ)とサム・ライダー(米国)。トータル10アンダーの4位タイに2010年の「全米オープン」覇者グレアム・マクドウェル(北アイルランド)とマイケル・グリジック(カナダ)が入った。その他、2016年「マスターズ」覇者のダニー・ウィレット(イングランド)はトータル8アンダーの8位となっている。なお、日本勢で唯一出場した小平智は予選落ちとなっている。明日の戦略-後場失速も3日連続で3桁の上昇、証券株の変調には要警戒トレーダーズ・ウェブ 29日の日経平均は3日続伸。終値は207円高の29384円。米国株高と円安進行を好感して、寄り付きから300円を超える上昇。29500円台に乗せた後はいったん萎んだが、盛り返して前場では高値圏を維持した。後場も開始30分あたりまでは上を試す流れとなり、上げ幅を400円超に拡大。しかし、そこから先は失速感が強まった。野村HDの急落を受けて証券株全般に売りが波及したほか、銀行や海運、空運など、値持ちの良かった銘柄群に手仕舞い売りが広がった。TOPIXが14時過ぎに下げに転じると、日経平均も急速に上げ幅を縮小。ただ、TOPIXが下げ加速とまではならず踏みとどまったことから、終盤にかけては持ち直して200円を超える上昇となった。TOPIXもプラスを確保して終えた。新興市場が弱く、マザーズ指数が1.8%安と大きめの下落となった。 東証1部の売買代金は概算で3兆7100億円。3月の権利付き最終売買日で配当再投資の買いも入ったと思われる中、商いは膨らんだ。業種別では小売やゴム製品、機械などが上昇。一方、証券・商品先物が8%を超える下落となったほか、海運や空運が大きな下げとなった。上方修正を発表した山田コンサルティンググループが急騰。半面、上期が大幅な営業赤字となった出前館が急落した。 東証1部の騰落銘柄数は値上がり1225/値下がり900。SOX指数の大幅高を受けて、東京エレクトロンやレーザーテックなど半導体株が大幅上昇。円安進行を受けて、トヨタやSUBARUなど自動車株に買いが入った。政府がレアメタルを再利用する拠点を整備するとの報道を受けて、住友鉱山や三菱マテリアルなど非鉄株が上昇。自己株取得を発表したMonotaROや、株式分割を発表した日本パレットプールが急伸した。 一方、寄り前に米国子会社における多額損害の可能性を発表した野村HDが16.3%安と急落。大商いで市場の注目も大きく集めており、同業他社にも警戒売りが広がった。日本郵船、川崎汽船、商船三井の海運大手3社がそろって大幅安。JAL、ANAなど空運株や、三菱UFJ、三井住友など銀行株も弱く、バリュー系の銘柄が軟調となった。新興市場がさえない中、メルカリやBASE、弁護士ドットコムなどマザーズの主力銘柄が大幅安。ゲームの中国本土配信時期が見込みよりも後ずれするとの発表が嫌気されたバンク・オブ・イノベーションが値を崩した。 日経平均は3営業日連続で3桁の上昇。後場の急失速に関しては、クレディ・スイスに関するニュースが引き金を引いたようではあったが、指数は終盤には持ち直しており、ヘッドラインに過剰反応したのか内容を織り込み切れていないのかは判断が難しい。ただ、野村HDがリリースを材料に派手に売られており、金融機関に対する警戒感が浮上してきたことは気になる材料。株高が収益拡大につながるとの期待から、野村HDの株価は先週末の26日に昨年来高値を更新していた。きょうは同銘柄が下げ止まらない中で証券株が軒並み売られており、影響が長引くようだと全体市場の重荷にもなり得る。銀行株も失速した部類に入っており、短期的には金融株は敬遠される可能性がある。また、そうなった場合には、金利への感応度が相対的に小さく、「モノ作り」に強みを持つ企業の選好が強まると予想する。明日の日本株の読み筋=配当落ち分即日埋めなるか、「米ファンド債務不履行」報道見極めもモーニングスター あす30日の東京株式市場は、3月期末の権利落ち日となり、配当落ち分(日経平均株価ベースで180円程度)を即日で埋めきれるかどうかが注目される。即日埋めとなれば、基調の強さを改めて印象付けることにもなる。株価指数連動型ファンドを運用する投資家から将来受け取る見込みの配当金を再投資する先物買いが引き続き入るとみられ、需給面での支えとして意識されよう。 一方、スイス金融大手クレディ・スイス・グループは29日、同社をはじめとする一部金融機関が実施した米ヘッジファンドへのマージンコール(追加担保の差し入れ要求)が債務不履行(デフォルト)になったと発表したと報じられた。これをきっかけに29日後場の日本株は急速に上げ幅を縮小した経緯があり、市場では「その影響がどの程度広がるか、海外株動向を含め、見極める必要がある」(準大手証券)との声も聞かれた。日経平均株価は直近3連騰(合計979円上昇)で戻りピッチが速い面もあり、海外要因に不透明感が増すようだと利益確定売りに傾く可能性がある。 9日の日経平均株価は大幅に3営業日続伸し、2万9384円(前週末比207円銭高)引け。朝方は、前週末の米国株高を受け、買いが先行した。時間外取引での米株価指数先物安もあって、いったん伸び悩んだが、次第に盛り返した。3月期末配当取りの動きや、大引けにかけての配当再投資目的の先物買い観測が支えとなり、上げ幅は一時400円超えた。ただ、買い一巡後は、米ファンドの債務不履行が伝えられ、株価指数先物にまとまった売り物が出て、一時24円高まで大きく上げ幅を縮小する場面もあった。NY株見通しー今週は経済対策第2弾、3月雇用統計などの経済指標に注目トレーダーズ・ウェブ 今週のNY市場は堅調か。先週はワクチン接種進展による経済活動正常化期待が高まったことや、長期金利の上昇が一服したこと、経済指標が総じて良好な結果となったことも安心感につながり、ダウ平均とS&P500が史上最高値を更新した一方、ナスダック総合は週央までの大幅安が重しとなり、2週続落となった。今週は、ダウ平均とS&P500が史上最高値を更新したことで、高値警戒感が強まることが予想されるものの、ワクチン接種進展による経済活動正常化期待が続くことが予想されるほか、31日に公表予定の巨額経済対策第2弾も追い風となりそうだ。経済指標は3月雇用統計や3月ISM非製造業PMIなど注目度の高い指標の発表が多い。企業決算はマコーミック、PVHコープ、ウォルグリーン、マイクロン・テクノロジー、カーマックスなどが発表予定。 今晩は米投資会社アルケゴス・キャピタルの破綻の可能性が伝えられており、影響に要警戒か。米経済指標・イベントは3月ダラス連銀製造業景況指数、ウォーラーFRB理事講演など。主要な企業の決算発表はなし。(執筆:4月29日、14:00)そして、今週の運勢は…よしよし!!〔NY外為〕円、109円台後半(29日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け29日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、ユーロが取引の中心となる中、1ドル=109円台後半で小動きとなっている。午前9時現在は109円65~75銭と、前週末午後5時(109円63~73銭)比02銭の円安・ドル高。 欧州での新型コロナウイルス感染再拡大に伴い、域内の景気先行きに懸念が広がり、ユーロが対ドル、対円で売られている。一方、円の対ドル相場は四半期末を控えたポジション調整などの商いが中心。独自の材料に欠け、レンジ内の狭い値動きにとどまっている。 ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1780~1790ドル(前週末午後5時は1.1789~1799ドル)、対円では同129円25~35銭(同129円30~40銭)と、05銭の円高・ユーロ安。(了)〔米株式〕NYダウ、反落=金融機関の損失警戒(29日朝)時事通信 【ニューヨーク時事】週明け29日朝のニューヨーク株式相場は、ヘッジファンドとの取引関連の損失を警戒し、金融株が売られ、反落して取引が始まった。午前9時35分現在、優良株で構成するダウ工業株30種平均は前週末終値比30.34ドル安の3万3042.54ドル。米市場に上場する野村ホールディングスは一時、14%超下落。ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーなど金融大手も軒並み売られた。 ハイテク株中心のナスダック総合指数は8.41ポイント安の1万3130.32となっている。(了)今夜のNY市場ではチェック中の米国株20銘柄中の3銘柄が値を上げてスタートしましたね。テラドックが下げていますね。変異株陽性の男性が死亡 岐阜県、新たに5人が新型コロナ感染 岐阜県は29日、新たに3市で計5人の新型コロナウイルス感染と、12人の変異株陽性を確認したと発表した。感染者数は累計4813人となり、うち変異株陽性は累計36人となった。入院していた変異株陽性の60代男性の死亡を確認し、死亡者数は計124人となった。県内での変異株陽性者の死亡は初となる。 県によると、変異株の陽性が判明した12人のうち4人は、安八郡神戸町で28日に確認された外国人を中心とする6人規模のクラスター(感染者集団)の20代女性だった。変異株クラスターの確認は県内2件目。県は残り2人の感染者のほか、女性が勤務する職場で60人余りを検査する。 新規感染者のうち、1人は大垣市の接待を伴う飲食店のクラスター関係で、6人規模となった。追加検査でこのクラスターの5人が新たに変異株陽性であることが判明。これまで確認している1人を含め、6人全員が変異株陽性であることが分かった。 変異株陽性の12人のうち、2グループ3人の感染経路は分かっていない。 県内でこれまで変異株陽性が判明していた7人の型が新たに判明。4人が英国型、3人が推定も含め南アフリカ型だった。 岐阜市柳ケ瀬地区のフィリピンパブ「ココナッツ」(同市弥生町)のクラスター関連では、同店の従業員が介護職として勤務する各務原市の老人保健施設「サンバレーかかみ野」の利用者1人の感染が判明し、23人規模となった。 県内の重症者2人のうち1人が重篤化し、人工心肺装置「ECMO(エクモ)」での治療となった。28日時点の入院者数は115人、病床使用率は16・6%となった。県は29日、運用を一時休止していた羽島市の宿泊療養施設について、感染者の増加に伴い運用を再開した。岐阜地域のコロナ病床も30床増やした。 新規感染者の居住地別は大垣市と各務原市が各2人、可児市が1人。年代別は40代1人、60代2人、80代1人、90代1人。多治見市で夏日 岐阜県内、全観測地点で今年最高の気温 岐阜県内は29日、高気圧に覆われた影響で気温が上昇し、多治見市で今年県内初となる最高気温25度以上の夏日となったのをはじめ、23観測地点の全てで今年最高を観測した。 多治見市の最高気温は例年より8・6度高い25・1度で、5月中旬並みの暑さ。下呂市萩原町では22・9度と3月の観測史上最高を記録した。県内は他に飛騨市神岡町で24・9度、揖斐郡揖斐川町で23・9度まで上がり、各地で5月上旬から6月上旬並みの暑さとなった。 平年より8・2度高い24度となった岐阜市では、日傘を差したり、アイスを食べたりしながら花見を楽しむ人の姿が見られた。 岐阜地方気象台によると、30日は日中は晴れるが、朝晩を中心に曇りとなる見込み。4月3日以降は下り坂という。

2021.03.29

コメント(0)

-

3月28日(日)…

3月28日(日)、曇り時々雨…。夜間には雨が降っていたようですが、起床時には曇り空で時々雨がパラパラと…。お昼からは雨が強くなるとの予報ですが…。そんな本日は6時30分に置きましたが、二度寝して7時30分に起床…。本日はホーム1:GSCCの西コースで開催の研修競技に9時00分スタートでエントリーしていましたが、ゴルフに対する意気込みの低下というか気力の減退というか、天気予報を見てキャンセルです…。新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。本日のノルマは2階の掃除機と階段のモップかけですか…。ハイハイ…。朝のコーヒーブレイクはネスプレッソで…。モロゾフのチョコレートと共に…。本日でモロゾフも終了です。明日以降はどうする…?次いで恒例の母親宅の後片付けです。本日からは書棚関係へとなりました。本…重いです…。昼食前に作業を終了です。でも、だいぶスッキリとしてきましたね。【米国株動向】 5Gサービスを提供するベライゾンとTモバイル、どちらが有望かモトリーフール米国本社、2021年3月10日投稿記事よりベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE:VZ)とTモバイル(NASDAQ:TMUS)にAT&Tを加えた3社は、次世代通信規格5Gのサービスで寡占状態にあります。その背景には高水準の固定費負担や最速の通信速度といった要因があります。5Gの利用可能エリアが広がる今、ベライゾンとTモバイルではどちらのリターンが高くなるでしょうか。 ベライゾン・コミュニケーションズ:最速の5Gサービスを提供ベライゾンは、2019年4月にシカゴとミネアポリスの一部で5Gサービスを開始しました。現在、顧客は1,800以上の都市で2億人におよびますが、55都市では通信速度が秒速4ギガバイトの5G最速サービスを導入しています。5Gはベライゾンのドル箱です。2020年は設備投資182億ドルに対し、236億ドルのフリーキャッシュフロー(FCF)を生み出しました。これは2020年の配当負担額102億ドルを十分上回ります。2020年は14年連続で増配しましたが、さらに増配の可能性があります。執筆時点での年間配当2ドル51セントで計算される配当利回りは4.4%、株価収益率(PER)は13倍とAT&Tの19倍を下回り、キャッシュフローの観点からは割安に見えます。しかしPERが低いのは、売上げの鈍化が原因と見て間違いなさそうです。TモバイルやAT&Tとの競争で、ベライゾンの純増契約数と売上高は長い間伸び悩んでいます。2020年の売上高は前年を3%下回る1,283億ドルとなり、1株当たり利益(GAAPベース)も前年を8%下回る4ドル30セントでした。さらにネットワーク整備費用によって有利子負債は約1,290億ドルに膨らみました。純資産が693億ドルのベライゾンにとっては過大で、負債資本比率は1.9倍弱となっています。有利子負債増加の一方で手元流動性も200億ドル増加したため、新型コロナウィルスの感染拡大期も同社は流動性を確保できました。キャッシュフローで支払利息の42億ドルを賄えたことも負債に対する懸念を緩和しますが、有利子負債は株価に重くのしかかります。昨年はS&P500指数が31%上昇したのに対し、ベライゾンの株価は横ばいでした。過去10年間でも同社の株価上昇率58%に対し、S&P500の上昇率は192%です(執筆時点)。 Tモバイル:巨額の投資を回収へワイヤレス通信の専業会社Tモバイルは、同業のスプリント買収によって割当周波数を拡大し、最近の電波オークションでも成功を収めています。周波数が割当てられれば、特定の地域の周波数管理を独占でき、通信品質の競争で有利になります。Tモバイルは当初、低料金で顧客を集め、株主もそれを評価しました。今年株価は年初来45%を超えて上昇し、過去10年間の上昇率は320%です(執筆時点)。無配でありながら、株主はベライゾンよりも高いリターンを得て、執筆時点のPERは45倍とベライゾンの約3倍です。Tモバイルの2020年売上高は684億ドルとベライゾンを下回りますが、スプリント買収によって前年比では52%増加しました。営業費用や支払利息、負債償還費用などスプリント買収にかかわる費用の増加で、純利益は前年を12%下回る31億ドル弱でした。買収によって有利子負債は2019年の273億ドルから736億ドルに急増しましたが、純資産653億ドルに対する負債資本比率は約1.1倍と、ベライゾンを下回ります。それでも、費用の増加などはFCFを押し下げ、2020年は約30億ドルでした。他にもスプリント買収時に利用した金利スワップ清算費用が23億ドルあり、同社の実質的なFCFは6億5,800万ドルにすぎませんでした。投資家は、同社が5Gインフラのために土地と設備に110億ドル超を投資したことにも注意する必要があります。営業キャッシュフローは86億ドルにとどまり、31億ドルの買収代金の繰延べがなければ、キャッシュフローは赤字になっていたでしょう。 ベライゾンかTモバイルかバリュエーションは割高ですが、投資家にはTモバイルが有望でしょう。割当周波数の拡大で通信品質が向上する上に、売上高、利益の伸び率は常にベライゾンを上回っています。今後は巨額の投資が実を結ぶ可能性も高まりそうです。焦点:コロナ禍でさらに太った超富裕層、「逆風」に備え防衛策[チューリヒ/ロンドン 25日 ロイター] - 世界が新型コロナウイルスの大流行で激動し、第二次世界大戦後で最悪の景気後退に見舞われた昨年、超富裕層の富はさらに膨らみ、過去最大に達した。コロナ大流行による破壊の跡は全世界に散乱しているが、超富裕層の一部は財産を維持し、一層強固にする手だてについて資産運用会社と相談を進めている。また政府や社会全体から復興コストの負担を求められることを想定し、先手を打った対応の方法を考えている超富裕層もいる。富裕層は貧富の格差縮小にもっと取り組むべきだとの主張を掲げる政治団体「パトリオティック・ミリオネアズ」の代表、モリス・パール氏によると、米株式市場が1年前に暴落したが、パール氏の運用資産は昨年7月ごろまでに暴落前の水準に回復、今ではこれを大幅に上回っている。「根本的な問題は全体的な不公平が深刻化しつつあることだ」と言う。<富裕層増税まえに資産売却の動き>富豪が模索している対応策は、慈善活動への資金拠出から、信託基金への資金・事業移転、税制上有利な国・州への転居に至るまで幅広い。「ミリオネア(富裕層)」と「ビリオネア(超富裕層)」7人と、資産運用担当者20人余りへの取材で明らかになった。スイスの富裕層向け資産運用会社ティーデマン・コンスタンシアのロブ・ウィーバー最高経営責任者(CEO)は「すべての人にツケが回ってくるのは火を見るより明らかだ」と話した。一部の顧客は事業など主要資産を増税前に売却することも検討しているという。富裕層向け資産運用会社によると、米国はバイデン大統領が富裕層増税に動く見通しとあって、顧客から信託設立の需要が特に強いという。現在は信託を使うと相続で1人当たり1170万ドル(約12億7800万円)まで控除が受けられる。バイデン氏は選挙期間中、この控除上限を2009年の水準の350万ドルに戻すことを提案していた。ウィルミントン・トラストのアルビナ・ローによると、顧客の大半は昨年第4・四半期まで様子見姿勢だったが、昨年11月の米大統領選・議会選後に動きが加速したという。<機敏な動きで市場変動を活用>フォーブスによると、昨年は大規模な景気対策が追い風となり、超富裕層の3分の2近くが富を増やし、最も増加幅が大きい層は保有資産が過去最高となった。超富裕層全体では、昨年12月半ばまでに推計20%資産が増えた。UBSのマクシミリアン・クンケル氏によると、超富裕層の多くは一般的な個人投資家には無縁の投資機会を享受、短期のデリバティブ(金融派生商品)取引などを駆使して、相場の急変動から利益を得た。資産価格が急落したとき、UBSの最大級の富裕層顧客は最終的に相場が回復すると見込み、プットオプション(売る権利)を売却したり、より複雑なリスクリバーサルを利用したりして利益を得た。クンケル氏は「顧客の一部は並外れて機敏に動き、過去最大級の市場の変調に便乗した」と述べた。各国政府が負債を膨らませ、社会不安が高まる今、超富裕層は自分たちの富へのスポットライトが強まるであろうことを自覚している。富裕層の多くは、税務当局からの要求が迫っていることを意識し、相続のために資金を信託基金に移す計画を加速している。ボストン・プライベートのジェーソン・ケイン氏によると、富豪一族は超低金利や資産価格の下落などコロナ禍で生じた特異な環境を利用し、将来の納税額を圧縮するため、事業など資金以外の資産も信託基金に移そうとしている。<税負担軽い地域への転居も>超富豪に親切な国や地域に移転するという、もっと大胆な行動を取る人々もいる。クレディ・スイスのババク・ダストマルトシ氏によると、透明性が高く、開かれ、国際的に認知されているなどの条件を備えた国・地域が候補で、スイスやルクセンブルク、シンガポールなどが人気だという。ヘンリー・アンド・パートナーズによると、富裕な個人からの転居の問い合わせはコロナ流行期に急増。昨年は米国の顧客からの問い合わせ件数が前年から206%増加し、ブラジルからは156%増えた。新興国の多くでは公共サービスのひっ迫が社会不安を引き起こすとの懸念が高まり、特に比較的若い富裕層が海外への転居を目指している。ジュリアス・ベアのベアトリス・サンチェス氏は「コロナは王様を裸にした。人々は突然気付いたのだ。自分たちの医療体制はぜい弱で、社会の安全網は実際には手に入らないということに」と話した。クレアフェルド・シチズンズ・プライベート・ウェルスのシンディー・オストラガー氏によると、富豪の多くがニューヨーク市から、ロングアイランドの高級避暑地ハンプトンズなどに転居した。当初はコロナ感染を避けるためだったが、その後は税負担の軽さが理由になった。プライベート・ウェルス・グループのクリスティ・ハンソン氏によると、テキサス、フロリダ、ワシントンなど税の軽い州も人気がある。<注目浴びる慈善活動>各国は引き続きコロナ禍への対応に苦しんでいるが、エコノミストはより大きな問題が切迫しつつあると指摘する。全般的な景気動向と超富裕層とのかい離だ。シンクタンクの政策研究所とアメリカンズ・フォー・タックス・フェアネスの調査によると、米国の富裕層の保有資産はコロナの流行開始から今年3月初旬までに1兆3000億ドル、50%近く増えた。富裕層の保有資産総額は4兆2000億ドルと、昨年の米国内総生産(GDP)の約20%に達した。これは全国民3億3000万人のうち所得水準が下位半分の保有資産総額の2倍に相当する。ノーベル経済学賞受賞者で米コロンビア大学教授のジョセフ・スティグリッツ氏はトランプ前米政権の富裕層向け大規模減税を念頭に、「不平等を称賛する4年間が過ぎ、人々は今、あれは正しい答えではなかったと口にしている」と述べた。UBSのジュディー・スパルソフ氏によると、コロナ流行で多くの超富裕層は社会的理念に関心を向けるようになった。特に若い富裕層の間で格差問題が話題に上ることが目立って増えたという。「確かにわれわれは成功した。一所懸命に働いて成功を手に入れた。だが回りの世界に目を閉ざすのはやめよう。自分たちだけの世界から踏み出せるようになろう」といった会話が富裕層一族の間で頻繁に聞かれると、スパルソフ氏は話した。多くの富裕層にとって、それは慈善活動への資金拠出を意味する。スパルソフ氏のチームでは、反貧困活動「アクション・アゲンスト・ハンガー」などに資金を提供するUBSオプティマス財団と提携する顧客が急増し、昨年の寄付金は1億6800万ドルと前年から74%増加した。市場シェアトップクラスで高ROEが続く「増配株」厳選3銘柄ヘルメット、福利厚生、メンテ…増配株シリーズ第7弾は、高水準のROE(自己資本利益率)を持続している企業に着目しました。ROEは「純利益÷自己資本」で算出され、効率的に経営できているかを測る指標です。長期にわたり高ROEの企業は、同業他社に対して競争優位性を持っていると考えられます。その中でも、配当を毎年増やしている増配株であれば、好業績に伴う株価の上昇と配当金収入という2つの投資メリットを得られますね。MonotaRO(3064)はROE30~40%前後が長年続いており、増配も継続している銘柄の代表格といえます。第2弾で取り上げたアイ・アール ジャパンHD(6035)やトリケミカル研究所(4369)も高ROEが続いている銘柄です。ちなみに、ROEは次のように分解できます。ROE=純利益率×総資産回転率×財務レバレッジ =(純利益÷売上高)×(売上高÷総資産)×(総資産÷自己資本)財務レバレッジの数値は、総資産における負債(他人資本)の比率が高まると大きくなります。そのため、借入金などの負債を増やすことでROEが高くなっている場合もあります。ROEを参考にする際は、財務状況も要チェックです。 SHOEI(7839):8期連続増配中1銘柄目は、高級感・デザイン性・安全性を兼ね備えたプレミアムヘルメット市場で世界シェア6割以上のSHOEI(7839)を取り上げます。世界50カ国以上で販売され、海外売上高は8割近く。2012年9月期までは主力のヨーロッパ市場の停滞もあって苦戦が続き、一時ROEは1%台まで下がりましたが、その後は復調し、過去7期のROEは20%前後で推移。連結配当性向50%をメドに配当金を出す方針で、8期連続増配中です(分割調整後、以下同)。Made in Japanにこだわっており、茨城と岩手の2工場での自社一貫生産体制を確立しているのが当社の強みです。オーダーメイド型のパーソナルフィッティングサービスや、ロードレース世界選手権「MotoGP」のライダーと契約していることも特徴ですね。前2020年9月期の営業利益率24.3%、営業キャッシュフローマージン(営業CF÷売上高)23.3%、自己資本比率75.0%と収益性、キャッシュ創出力、財務面のすべてにほれぼれする企業です。株価は非常に堅調ですが、市場全体の調整に伴って下落したときは買いのチャンス。2020年には株主優待も導入されています。 ベネフィット・ワン(2412):9期連続増配中パソナグループ(2168)子会社のベネフィット・ワン(2412)は、福利厚生サービス代行で業界首位級の会社です。”テンバガー”どころか、10年で株価が約50倍になった銘柄でもありますね。ROEは過去5年間20%以上で推移。さらに、上場した2005年3月期以降で見ても10%以上で推移しており、リーマンショックのような不況にも強い銘柄だといえます(2005年3月期と2011年3月期は単体決算)。大企業や自治体など1万以上の組織が導入し、868万人の会員数を誇っています。コロナ禍でも年間87万人増と堅調です。私の勤め先も当社の福利厚生サービスを導入していますが、便利でいいですね。前々回に紹介したDOE(株主資本配当率)は10%以上、配当性向70%以上を目標に掲げており、9期連続増配中です(2019年3月期は記念配当6円)。ストック型のビジネスを展開し、景気に左右されることなく安定した業績を出していることが、手厚い株主還元にもつながっているようです。前2020年3月期は営業利益率22.5%、営業キャッシュフローマージン14.7%、自己資本比率55.4%と3指標とも良好で魅力的。安定的な高ROE銘柄として投資しました。気になるのは、ここ数年、売上高が連続で期初予想未達ということ。増収率を見るとやや成長が鈍化しており、今期もコロナ禍で中小企業の会員獲得に苦戦しています。そんな中、当社は給与天引きプラットフォームなど決済事業によるマネタイズを模索しています。来期以降の成長に向けて、システム投資計画を前倒しで実行するとのことです。新規事業を軌道に乗せることができれば、成長の再加速を期待できるかもしれませんね。 ジャパンエレベーターサービスHD(6544):4期連続増配中エレベーター・エスカレーターの独立系メンテナンス会社でトップクラスのシェアを誇る会社です。国内では約100万台のエレベーター・エスカレーターが稼働しており、そのうち約8割は三菱電機(6503)や日立製作所(6501)などのメーカー系列の会社がメンテナンスを手がけていますが、当社は残りの2割の中で約25%のシェア。強みは、メーカー系列よりも2~5割低いコストでメンテナンスできることや、故障の予兆をいちはやく察知できる「PRIME」というリモート点検システムを独立系で唯一、手がけていることです。上場は2017年と最近ですが、過去3期30%以上の高ROEが続いています。増配も2017年3月期から数えて4期連続です。前2020年3月期は営業利益率12.7%で、ここ数年は上昇傾向。自己資本比率は35.9%とやや低いものの、ネットD/Eレシオは1倍以下と健全な水準です。当社の保守契約台数は約6万0800台(2020年9月末)で年々伸びており、安定した経営が期待できます。また、同業のM&Aに積極的なこともポイントです。M&Aも駆使しながら着実にシェアを伸ばしています。九州など手薄な地域もあり、成長の余地はまだまだあると考えます。海外展開の検討を始めている点も見逃せないですね。 投資は早く始めて長く続けるのが吉さて、もうすぐ新年度になります。新しい生活がスタートし、心機一転、何かを始めようと考えている方も多いと思います。投資を始めたばかりの方や、これから始めたいと考えている方もいるでしょう。私の経験で恐縮ですが、20代で投資を始めたもののすぐにやめてしまい、数年間投資していない期間があります。今ではものすごく後悔しており、なぜ続けなかったのかと悔やんでも悔やみきれません。当時は持続可能な投資の仕方を考えられず、行き当たりばったりで結果が出なかったのが大きな要因です。今は増配株を中心に、中長期で含み益を伸ばしつつ、配当によるキャッシュインも重視した投資をしており、持続できるようになりました。そして、年100万円以上の配当収入を得るまでになっています。早く始めて長く続けることで、複利効果などのメリットが出るのが株式投資です。「余剰資金で投資する」ことを忘れずに、「自分で考えて投資する」「継続的にインプットとアウトプットを繰り返す」「退場しない」ことで次第に結果も出てくるはずです。株式投資は資産を増やすだけでなく、自分の知る世界を広げてくれるツールでもあります。投資をすることでちょっとしたニュースや、手に取った商品、サービスなどあらゆるものが以前とは違った目線で見ることができます。新年度に何かしたい! と考えている方は、その選択肢にぜひ「株式投資」を入れてみてください。数年後、振り返った際に「あのとき投資を始めてよかった!」と思える日がきっと来るでしょう。【特集】大相場への夢いま再び、「お宝」中低位株とっておき7選 <株探トップ特集>―ワクチン普及でアフターコロナの世界を織り込む、究極のバリュー系材料株を追え―●ハイボラティリティな1週間 東京株式市場は3月期末を目前にしてハイボラティリティな相場展開が続いている。週末の日経平均株価は400円を超える上昇で続伸、4営業日ぶりに終値で2万9000円台を回復した。とはいえ、今週は投資家にとってはかなり不安を掻き立てられた波乱要素満載の週であった。 前週末19日の日銀金融政策決定会合後に、日銀はETFの買い入れ対象から日経平均連動型の除外を決めたと発表、これが波紋を呼び、同日にファーストリテイリング を筆頭とする日経平均寄与度の高い値がさ株を中心に大きく売り込まれる格好となった。このリスクオフの流れは、今週に入ってからも続き、週明け22日に日経平均は600円あまりの下げを演じ、更に23日、24日も下げ止まらず、結局前週末からの4営業日合計であっという間に1800円を超える急落に見舞われた。●口実に使われた「日銀ETFショック」 しかし、昨年来の過剰流動性を背景とした上昇相場において、日銀のETF買いがどのくらいの重要性を持っていたかというのは未知数である。全体相場が前引け時点で安かった時(TOPIXベースで0.5%超下げた時というのが暗黙のコンセンサス)、日銀は後場に買い入れを行うというのが、これまでのETF購入に際してのスタンスである。当然ながら、全体市場が上値指向の強い局面ではなかなか出番は訪れない。下値でセーフティーネットが敷かれていることへの安心感は与えたかもしれないが、実際に上昇相場のエンジンとなったのは米国を先導役とする世界株高であって、少なくとも日銀ではない。 買い入れ対象から日経平均連動型を除外することで、ファーストリテが波乱安の展開を強いられたのは仕方ない部分があるが、結局はTOPIX連動型の銘柄も十把ひとからげに売られ、日経平均・TOPIXともに大幅な調整を余儀なくされた。冷静に考えれば、金利の動向や企業業績(見通しも含む)といったファンダメンタルズから離れたところで、金額の規模はともかく銘柄入れ替えにも等しいテクニカル的な要因が、全体相場のトレンドの向きを180度変えてしまうようなことはない。日銀の発表は急落のトリガーを引く損な役回りとはなったが、それ以外には何のネガティブ要素もなく、行き過ぎた株価調整場面における口実に使われただけである。●振れ幅は大きくても振り子は戻ってくる つまり、前週末から今週央にかけての急激な株価調整は、願ってもない買い場提供場面であったといえる。週後半の25日には75日移動平均線を足場にきれいな切り返しをみせ、週末はここぞとばかりに仕切り直しの買いが流入してきた。現在の相場はAIアルゴリズム取引の絡みもあって、同一方向に走り過ぎる傾向がある。“生身の”投資マインドであれば躊躇するところでアルゴリズムは売りも買いも上乗せする。また、それを見込んで便乗する売買も加わり、振り子の振れ幅は想定外に大きくなる。しかし、ひとつの摂理として振り子はすぐにまた戻ってくるのである。売りのタームと買いのタームは人間の呼吸と同じく交互にやってくる。 全体が想定以上にイレギュラーな下げに見舞われたのであれば、そこは買いの姿勢を貫いて正解となるが、問題はその投資資金の振り向け先である。全体指数を投資の対象と考えるならNF日経レバやNF日経ダブルインバースなどを拾えばよい理屈だが、それよりもこのバーゲンハンティングチャンスを生かして、中長期投資で大きく利益を取りにいくスタンスをとりたい。個別株に照準を合わせるのであれば銘柄選別は重要となる。●ハイテク値がさ株よりも中低位株に利あり 日銀のETF購入手法の変更は、全体相場の方向性を変えるものではないが、日経平均寄与度の高いハイテク系グロース株などの値がさ株には上値を重くする材料となる。ファンダメンタルズは好実態であっても、株式需給面でファンド系のポジション調整に伴う売りをこなす時間が必要となるからだ。現在は、米国を先頭に新型コロナウイルスワクチンの普及期待が高まるなか、景気敏感セクターを中心としたバリュー系銘柄に光が当たる順番となっている。株価水準的にも、これまで機関投資家の組み入れが進んでいなかった中低位の銘柄に優位性がある。今の東京市場には、実態は決して悪くないのにPBRなど株価指標面から割安な銘柄がゴロゴロしている。 そしてポイントとなるのは、視点を前方に置き足もとの収益に惑わされないということだ。3月決算企業についていえばカギを握るのは今期ではなく来期業績に対する展望である。また、12-2月期決算企業であれば前期の業績は不問で、今期の業績がどうなるかが重要となる。直近は欧州での新型コロナ感染再拡大で油断のできない状況ではあるが、それでも株式市場はアフターコロナを見据えた動きにある。コロナ禍から脱出し、経済活動正常化のプロセスにおいて輝きを放つのはどういう銘柄か。今回の特集では、それに該当する条件を備え、なおかつ個人投資家の土俵で戦いやすい中低位の有望株を7銘柄厳選した。●注目必至の「お宝3ケタ株」7銘柄【新日本電工はリチウム電池材料で見直しへ】 新日本電工 は3月15日に331円の高値をつけた後、調整を入れているが75日移動平均線をサポートラインに切り返しを期待。信用買い残の整理も進んでおり、300円ラインを通過点に中勢500円を目指す動きが期待できる。日本製鉄系の合金鉄大手で粗鋼生産の回復を背景に収益環境の改善が進んでいる。20年12月期は黒字転換し復配も実現させたが、21年12月期も増収増益基調を維持し増配も視野に入る。ハイブリッド車(HV)用水素吸蔵合金や電気自動車(EV)用リチウムイオン電池正極材などのOEM生産で実績が高く、EV関連の有望株として大きく見直される可能性がある。【藤コンポは超低PBRで新エネ材料も】 藤倉コンポジット は年初から一貫した上昇波を形成。19年11月につけた戻り高値543円払拭から上げ足に勢いがつきそうだ。PBRは0.5倍近辺と解散価値の半値水準で、仮に1株純資産並みのPBR1倍に買われたとして1000円大台までの上値余地がある。ゴム加工品や産業用資材大手で幅広い需要を捉える。特に、自動車販売の好調を背景にエンジンやブレーキ用部品の伸びが予想され、22年3月期業績は急回復が有望視される。非常用マグネシウム空気電池で高実績を有し、風力発電機用保護シートも手掛ける。アフターコロナではゴルフコンペが復活し、ゴルフシャフトにも追い風が強い。【クロスマーケはDXで株価変貌の緒に就く】 クロス・マーケティンググループ の400円台のもみ合いは次の上昇ステージに向けた踊り場として強気対処したい。時価は昨年来の戻り高値の強力なフシであった440円ラインをブレイクし新波動入りを暗示している。ネット調査を祖業に現在はデジタルマーケティング事業や、顧客企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)支援に経営の重心を置く。ITソリューションではIT系人材ビジネスに引き合いが強く今後に期待が大きい。21年6月期は6ヵ月の変則決算となり比較はできないが、22年6月期については営業利益段階で過去最高水準を上回り14~15億円への拡大が視野に入る。【シンニッタンはEV電池用パレットに期待】 シンニッタン は3月に入ってから急速に上値指向にあるが、PBRは依然として0.5倍前後と解散価値の半値水準で株価修正余地が大きい。目先の押し目は買い向かって報われそうだ。自動車や建設機械向け鍛造品を主力とし、世界的な自動車販売需要の回復を受け収益環境の改善が急だ。21年3月期業績は営業赤字を余儀なくされる見通しながら、今期での底入れが濃厚で22年3月期は急回復に向かうことが想定される。財務健全で配当はゆるぎなく実施、配当利回りも3%超と高い。EVバッテリー向けパレットを展開しており引き合いは旺盛、世界的なEVシフトを背景に今後の需要獲得が期待されている。【nmsは製造業大手のニーズ捉え復活へ】 nms ホールディングス [JQ]は1月下旬に急速に上放れた後、上げ下げを繰り返しながらも次第に下値を切り上げる展開。300円台後半に歩を進め昨年2月下旬のコロナショック急落前の水準に近づきつつある。電機や精密機械など製造受託サービスや人材サービスを手掛け、パナソニック やソニー などを主要顧客に来期業績回復に向けた足場を固めている。育成中の電源事業も家庭用、産業用、医療用の各種機器向けに幅広く対応した電源製品を開発し需要獲得が進む。業績は21年3月期が底で22年3月期は大幅増収増益が濃厚、営業利益は10億円台に乗せてくる公算が大きい。【ジオスターは15兆円国土強靱化で出番】 ジオスター [東証2]は調整一巡から再び上値追いの動きを強めそうだ。400円近辺の株価は値ごろ感がある。道路やトンネル向けなどを主力とするコンクリート2次製品の大手で、セグメントや鋼製土木建材の製造技術にも強みを発揮。シールドトンネル用セグメントでは業界随一の実力を持つ。21年度からスタートする国土強靱化 5ヵ年計画は事業規模15兆円と巨額だが、トンネルの老朽化への対策は待ったなしの状況にあり、同社は中期的に強力なフォローの風を受けることになる。21年3月期営業利益は従来予想から増額し、前期実績比横ばいの14億円を見込むが、22年3月期は2ケタ成長が有望視される。【IJTTはトヨタといすゞの提携で思惑】 IJTT [東証2]は3月中旬を境に動兆しきり。ただ、PBRは0.3倍台と評価不足が著しく今は水準訂正の初動。500円台後半で売り買いを交錯させている現状は仕込み場といえる。いすゞ系自動車部品メーカーで自動車販売回復の追い風を享受するが、ポイントとなるのはトヨタ自動車 といすゞ自動車 の資本提携だ。両社は小型トラック分野でのEV化や自動運転などで協業を進める方針で、これはIJTTのビジネスチャンスにもつながる。既にこれに先立って電動駆動システムの開発などに積極的な取り組みをみせている。足もとの業績悪も織り込み済みで来期のV字回復に期待がかかる。株探ニュースマット・クーチャー、ビリー・ホーシェルらが勝ち上がり 準決勝4人が決定<WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー 4日目◇27日◇オースティンCC(米テキサス州)◇7108ヤード・パー71>世界ゴルフ選手権シリーズ「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」決勝トーナメント2回戦が終了し、準決勝に進む4人が決定した。2019年大会で2位のマット・クーチャー(米国)がブライアン・ハーマンを破り準決勝進出。米ツアー5勝のビリー・ホーシェル(米国)がトミー・フリートウッド(イングランド)を19ホール目で下して勝ち上がった。準決勝の組み合わせは、ビクトル・ペレズとビリー・ホーシェル、マット・クーチャーとスコッティ・シェフラーで現地時間28日に行われる。J・ダーメンらが首位 マスターズ覇者D・ウィレットが1打差3位<コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権 2日目◇26日◇コラレスGC(ドミニカ共和国)◇7670ヤード・パー72>世界ゴルフ選手権シリーズの「WGC-デル・テクノロジーズ・マッチプレー」の裏で行われている「コラレス・プンタカナ リゾート&クラブ選手権」の第3ラウンドが終了。ツアー未勝利のジョエル・ダーメン(米国)、ラファエル・カンポス(プエルトリコ)がトータル10アンダー・首位タイに浮上した。首位と1打差の3位タイには、2016年「マスターズ」覇者のダニー・ウィレット(イングランド)、マイケル・グリジック(カナダ)の2人、2打差の5位タイにはエミリアーノ・グリジョ(アルゼンチン)、トーマス・ピータース(ベルギー)が続いた。新型コロナワクチン、選択可能に 接種会場ごと種類分け 小林補佐官時事通信 新型コロナウイルスワクチン担当の小林史明大臣補佐官は28日のフジテレビ番組で、国民がどの種類のワクチンを接種するか自ら選択できるようにする考えを明らかにした。 小林氏は「接種会場ごとに打つワクチン(の種類)を決めていく。それは公表されるので、会場を選べば打つワクチンを選ぶことができる」と説明した。 小林氏は接種に関し「(副反応など)自身の事情で打ちたくないという判断をされる方もいると思う」と指摘。各会場に用意されたワクチンの種類を知らせることで、「選べる環境をつくっていきたい」と語った。 高齢者向け接種は4月12日から始まり、米製薬大手ファイザー社製のワクチンが提供される。今後、一般向けなどは英製薬大手アストラゼネカと米バイオ医薬品企業モデルナからも供給を受ける予定だ。岡山絵里が5打差逆転で3年ぶりV 河本結2位、渋野日向子15位<アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 最終日◇28日◇UMKカントリークラブ(宮崎県)◇ 6568ヤード・パー72>2021年国内女子ツアー4戦目の最終ラウンドが終了した。首位と5打差から出た岡山絵里が5バーディ・1ボギーの「67」をマーク。トータル13アンダーで逆転し、18年の「リゾートトラスト レディス」以来となるツアー2勝目を果たした。単独首位で出た河本結は「73」と落とし、トータル12アンダー・2位で大会連覇はならなかった。トータル10アンダー・3位タイには原英莉花、高橋彩華、ペ・ソンウ(韓国)が入った。来週の海外メジャー「ANAインスピレーション」に出場する渋野日向子は、4バーディ・1ボギーの「69」でラウンド。渡米前最終戦をトータル4アンダー・15位タイで終えた。本日の夕食は、森山ナポリのトリュフのビザ、ソーセージ、ブロッコリーの炒め物、トマトと野菜のスープでした。一緒に楽しんだのは…リュイナールのブラン・ド・ブランでした。美味しくいただきました。変異株陽性者含むクラスターを県内初確認 岐阜県、新たに12人が新型コロナ感染 岐阜県と岐阜市は28日、新たに6市町で計12人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。変異株の陽性者を含む新たなクラスター(感染者集団)が県内では初めて大垣市で確認された。日曜日発表の新規感染者が2桁となるのは、緊急事態宣言解除前の2月21日以来5週間ぶり。感染者数は累計4808人となった。 大垣市のクラスターは、接待を伴う飲食店の従業員と利用客、従業員の友人とその家族ら5人。県によると、うち1人は既に変異株の陽性が判明しており、県は他の4人についても変異株かを判定する検査を検討している。飲食店は、感染が拡大する可能性のある期間の利用客が4、5人しかおらず、不特定多数の利用はないという。 また、安八郡神戸町では、同居する20代の女性5人ら計6人のクラスターを新たに確認した。同居女性はいずれも外国籍で、同じ会社で働いている。県は、会社での感染拡大がないかなどを調べる。 関市、各務原市などの3家族のクラスターは、感染者の職場や家族など中学生を含む3人が新たに感染。10人規模となった。 岐阜市柳ケ瀬地区のフィリピンパブ「ココナッツ」(同市弥生町)などの22人のクラスターでは、新規感染者は確認されなかった。 27日時点の入院者は109人で、病床使用率は15・7%と前日より2・3ポイント上がった。入院者が100人を超えるのは19日ぶり。県は、岐阜地域で確保しているコロナ病床の増床や、運用休止中の宿泊療養施設の再運用を検討する。 県健康福祉部の堀裕行次長は記者会見で「若い人や外国人、接待を伴う飲食店などで感染者が増えており、非常に心配している」と懸念を述べた。 新規感染者の居住地別は安八郡神戸町4人、大垣市3人、岐阜市2人、各務原市、関市、美濃市が各1人。年代別は10代2人、20代4人、30代1人、40代1人、50代2人、60代2人。

2021.03.28

コメント(0)

-

3月27日(土)…