PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(102)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(24)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(30)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

アグニエシュカ・ホランド「人間の境界」シネリーブル神戸no243

コメント新着

キーワードサーチ

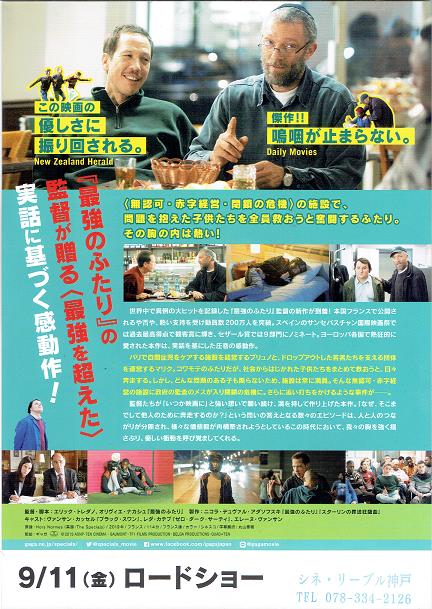

政府が潰そうとした自閉症ケア施設を守った男たちの実話

朝から シネリーブル

、 アートヴィレッジ

、 パルシネマ

、どこで何を見るか悩んでいました。

シネリーブル

には見たい映画が複数ありましたが、結局、選んだのは 「スペシャルズ!」

でした。話題作 「最強の二人」

の 監督コンビ

の新作らしいのですが、 「最強の二人」

を見ていないので、判断の材料になりません。

結局、選んだ理由は

「1本見終わった後、もう一本見たらええやん。」

でした。ヒマですね(笑)。

躊躇した理由は 「題名」

でした。副題はいいのですが、

「スペシャルズ!」 ってなんやねん?

という気分だったのでした。

ところが結果は大当たりでした。同じフランス映画で 「レ・ミゼラブル」

にノックアウトされたのが、今年の春でしたが、 現代フランス映画

に連続してぶっ飛ばされました。

実は、映画を選ぶときに、躊躇していたもう一つの理由は 「自閉症」

という言葉にありました。

ぼくは長い間、「普通」の学校教育の現場で暮らしてきました。 「自閉症」

という言葉が、その、教育現場でどんなふうに扱われてきたか、「学習障害」や「多動」といった言葉が「職場」でどういう意味を持ったのか、振り返ると気が滅入る事象が次々と浮かんできます。

「おたくのお子さんについて、ぼくは医者ではありませんから、特別に出来ることはありません。」

進級して、ぼくのクラスになったある生徒、自閉症と診断されていた少年の母親が、前担任の発言をそう伝えてくれました。そして、一言こう付け加えました。

「先生も、そうなんですか?」

その後の顛末はここには書きませんが、この映画が 「そういう世界」

を描いているのであれば・・・・という躊躇でした。

結果的に 「スペシャルズ!」

と題されたこの映画は 「そういう世界」

を描いていました。そして、見終わったぼくはぶっ飛ばされたのでした。

「現代」

という社会では資格によって認定された 「職業名」

が、その責任範囲を明確にし、例えば、病院で有資格の医師が患者を診察、治療し、学校では教員が生徒と出合います。

この社会の常識では、この映画のような 「無認可の自閉症支援施設」

や、 「資格を持たない支援員」

は 「危険」

であったりするわけです。

しかし、それならば、高速道路の真ん中を、その場の 「危険性」

に気付きもせずに歩いている青年を、一体どういう 「資格」

の持ち主が救うことができるでしょうか。

それが、この映画が、見ているぼくに、真っ向から問いかけてきた問いでした。

問いは厳しいのですが、答えはシンプルでした。ぼくなりに言いかえますが、

「いきもの」である「人間」として、「人間」である「他者」と出合うということ

でした。

映画の中に、動物による療法の場面でしょうね、自閉症の子供たちに触られる馬の顔と、その馬の見ひらいた眸がアップされる印象的なシーンがあります。

もう一つのシーンは、コミカルといっていいかもしれないシーンです。主人公の一人、 ブリュノ

が、仕事に出かけることが不安な ジョセフ青年

に 5

秒間ほど、肩を貸す場面です。額を ブリュノ

の肩に、ジーっと押し付けた ジョセフ

は、気が済むと走って仕事場に向かいます。

ジョセフ

はボタンがあれば押したくてたまらないし、好きになった人には頭を押し付けたくて辛抱できない青年です。そのために職業訓練に失敗してしまうのですが、その二つのシーンが語っていたのは、 ブリュノ

は子供たちに触られる馬であり、馬は ジョセフ

に肩を貸す ブリュノ

だということでした。

自閉症児たちの生活の予測できない 「危険」

を避けるために、彼らを 「安全」

の中に閉じ込める考え方があります。その考え方は彼らから 「自由」

に生きることを奪います。

激しい発作を起こした少年に対して、 「安全」

確保のためのマットレスが大急ぎで床に引かれ、その上で少年が看護士二人がかりで抑え込まれるシーンがあります。 「資格」

を持った医療従事者の判断は的確で、敏速です。ベッドに寝かしつけても発作のおさまらない場合には、鎮静剤が処方され、マットレスを張り巡らせた部屋に 「閉じ込める」

ことになるのでしょう。

映画は無資格者の支援が自閉症の人間にとって、いかに危険であるか、容赦なく実相を映し続けます。仕事欲しさに 「支援」

者を目指す、貧困で、文盲で、癇癪持ちの黒人青年ディランの行動は、最も危険な 「支援」

の実例として映し出されているかのようです。

しかし、映画が問いかけていたのは、 「危険」

にさらされている自閉症の人々と、最も危険な 「支援」者ディラン青年

との

「出会い」の可能性

でした。

この可能性を否定してきた私たちの社会は自閉症の人々だけでなく、私たち自身をも 「医者ではない」

という、 「資格」

を盾にした言い訳の中に閉じこめてきたのではないでしょうか。

「私の子供は人間という『いきもの』なのですが、先生も人間という『いきもの』ですか?私の子供のそばに立ってもらえますか?」

あのときの母親が、ぼくに尋ねていたのはそういう問いだったのではないでしょうか。

そのことをまざまざと思い起こさせたこの映画は忘れられない作品になるに違いありません。

調べてみると、 バンサン・カッセル

の ブリュノとレダ・カティブ

の マリク

以外のキャストの多くは、自閉症支援施設で仕事をしている若者や自閉症児だそうです。

調べてみると、 バンサン・カッセル

の ブリュノとレダ・カティブ

の マリク

以外のキャストの多くは、自閉症支援施設で仕事をしている若者や自閉症児だそうです。

二人の名優が、「俳優」とか「演技」という「資格?」を脱ぎ捨てたかのような姿でスクリーンに登場するありさまは、なにげないシーンにドキュメンタリーの迫力を感じさせました。

ちなみに、フランスでの原題は 「 Hors normes

」

で直訳すれば「ノーマルの外」、「異常」でしょうか。映画全体が、何が「異常」なのかを問うていると見たぼくには、こっちのほうがいいですね。

エリック・トレダノ

と オリビエ・ナカシュ

というの二人の監督に脱帽でした。こうなったら 「最強の二人」

を見ないわけにはいきませんね。

監督 エリック・トレダノ オリビエ・ナカシュ

製作 ニコラ・デュバル・アダソフスキ

脚本 エリック・トレダノ オリビエ・ナカシュ

撮影 アントワーヌ・サニエ

編集 ドリアン・リガール=アンスー

音楽 グランドブラザーズ

キャスト

バンサン・カッセル(ブリュノ)

レダ・カティブ(マリク)

エレーヌ・バンサン

ブライアン・ミヤルンダマ

アルバン・イワノフバンジャマン・ルシュール

マルコ・ロカテッリ

カトリーヌ・ムシェ

フレデリック・ピエロ

スリアン・ブラヒム

2019

年・ 114

分・フランス

原題「 Hors normes

」

2020

・ 09

・ 15

シネリーブル神戸no66

ボタン押してね!

-

リュック・ベッソン「DOGMANドッグマン」… 2024.04.04

-

クロード・ミレール「ある秘密」元町映画… 2023.03.21

-

クロード・ミレール「勾留」元町映画館no1… 2023.03.02