PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(102)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(30)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5)佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

コメント新着

キーワードサーチ

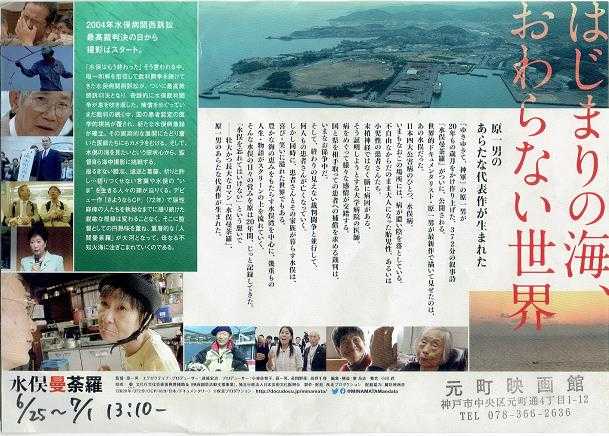

待ちに待っていた 原一雄監督

の新作 「水俣曼荼羅」

を見ました。世間ずれしているぼくは、連日満員を恐れていたのですが、普通の月曜日の午後、上映がはじまった元町映画館は、いつもと同じのんびりした雰囲気の十人余りの観客が座っているだけで、拍子抜けしてしまいました。 ジョニー・デップ

の 「MINAMATA」

に、思いのほかたくさんの人が集まっていたことで、何か勘違いしていたようです。

待ちに待っていた 原一雄監督

の新作 「水俣曼荼羅」

を見ました。世間ずれしているぼくは、連日満員を恐れていたのですが、普通の月曜日の午後、上映がはじまった元町映画館は、いつもと同じのんびりした雰囲気の十人余りの観客が座っているだけで、拍子抜けしてしまいました。 ジョニー・デップ

の 「MINAMATA」

に、思いのほかたくさんの人が集まっていたことで、何か勘違いしていたようです。

ボクにとって、 原一雄 は 「さようならCP」(1972)、「極私的エロス・恋歌1974」(1974)、「ゆきゆきて、神軍」(1987) の映画監督です。

特に学生時代に自主上映会で見た最初の二つの映画は、当時、二十歳だったぼく自身の生き方や考え方を卓袱台返しのようにひっくり返した作品で、その影響は40年以上たった今でも、まあ、日々の生活の上での考え方はともかく、少なくともドキュメンタリー映画を観る時の物差しとして残っています。

その 原一雄 が、 2004年 から 20年かけて水俣を撮った というのです。これを見逃すわけにはいかないという思いで映画館にやってきました。

映画は 「第1部 病像論を糾す」、「第2部 時の堆積」、「第3部 悶え神 」の 3部構成 で、それぞれのあいだに休憩時間を挟んだ、ほぼ 6時間 の上映でした。

第1部 で印象的だったのは患者認定制度の基準とされてきた 「末梢神経説」 を否定し、新たに 「中枢神経説」 を証明した 熊大医学部・浴野教授 の、あっけらかんとした孤立無援の爽やかです。

第2部 では 小児性水俣病患者・生駒さん夫婦 の痛快無比で、やがて哀しい 「人間」 としての正直さです。

第3部 では、少女のままおばあさんになってしまった 胎児性水俣病患者・坂本しのぶさん の明るさと、彼女の人恋しさを聞きただす 原一雄監督 の度胸と根性です。加えて、ひょっとしてと思っていたら、登場した 石牟礼道子さん のよれよれの暮らしの姿と次の言葉でした。

悶え神、

悶えて加勢する。自分は何もできないから

せめて水俣の人々と嘆き、

悲しみを共にしよう。

実は、この言葉、彼女の著書の中でも出会うことのできる言葉で、 第3部

の題名を見て 「ひょっとして彼女が出るのか!?」

と思った理由なのですが、パーキンソン病の症状のまま、 原一雄監督

の 「最近、許すということをおっしゃっていると聞いたのですが?」

という、なんとも単刀直入な問いに対して、この言葉を語る姿に目を瞠りました。上記の引用はポスターからそのまま引用したものですが、映画の中で彼女が使うのは 「加勢する」

とという言葉を使っていたと思いますが、 四方田犬彦

がこの映画のホームページで使っていた 「幽体」

という言葉のままの姿の 石牟礼道子

の口から、その言葉が出た時には、さすがに涙がこぼれました。

この映画は監督である 原一雄

のカメラがとらえる世界に対する立ち位置というのか、構えというのか、それは彼の以前の作品でもそうなのですが、見ていてドキドキする位置にカメラが来て、聞こえてきて 「えー??」

とたじろぐような問いかけを口にしながらカメラが相手を映しとるのです。それを見ながらため息が出そうな 「面白さ」

を実感するという連続なのですが、まあ、うまく言えません。 ただ、この作品は、いろいろ見て来た水俣ドキュメンタリーの中で 「面白い」

という感想を素直に口にしていい初めての映画だと思いました。

この 面白さ

のことがうまく言えないなあと思って映画のホームページを見ていると 監督

の 「コメント」

という文章の中にこんな一節を見つけました。

私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、 「人間の感情を描くものである」 と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露わになってくる。この作品において、私は極力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために戦っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたことがあるが、それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。

面白さの理由は、どうもこの辺りにあったようです。事件や歴史ではなく、 人間そのもの

が映っていたのです。人間の喜びや悲しみ、ためらいや怒り、それは被害者の人たちだけではない、支援者、撮影者、そして、あろうことか権力の側の人々の姿も 「人間」

そのものの姿として、カメラは辛抱強く映し出しているのです。 「水俣曼荼羅」

とは、実にうまい題をつけたものです。それが地獄図であったとしても、地獄の木っ端役人たちが、まあ、腹立たしくも悲しいのですが、 同じ人間としてリアル

でなければ 地獄のリアル

は描けないのです。 スター扱いするのも何ですが、 環境大臣

として登場する 小池某という女性政治家

の空虚ぶりをくっきりと映しとっているシーンがありました。そこでは、彼女が、ほかの登場人物たちや映画を見ているぼくのような 並みの「人間」

ではないことを如実に映していて、そういう 「人間」

が、相も変わらずご活躍(?)の ニッポンの現在

が、 ディストピア

であることを確信させる、記憶に残る 「面白い」

シーンでした。

スター扱いするのも何ですが、 環境大臣

として登場する 小池某という女性政治家

の空虚ぶりをくっきりと映しとっているシーンがありました。そこでは、彼女が、ほかの登場人物たちや映画を見ているぼくのような 並みの「人間」

ではないことを如実に映していて、そういう 「人間」

が、相も変わらずご活躍(?)の ニッポンの現在

が、 ディストピア

であることを確信させる、記憶に残る 「面白い」

シーンでした。

映像に登場する 被害者や支援者の皆さん

には、もちろん 拍手!

なのですが、おそらく代表作の一つになるに違いない作品を、またしても撮った 原一雄監督

に 拍手!

です。

いやー。スゴイです。大した事件が起こるわけではないのですが時間を忘れます。

監督 原一男

構成 秦岳志

整音 小川武

編集 秦岳志

2020年・372分・日本

2022・06・27-no86・元町映画館no180

追記2022・07・05

映画の 公式ホームページ

はこちらです。

監督の文章はこちらで読めますが、赤い地に白字という読みにくさなので、ここにコピーして貼りました。

コメント

まだ、取材・撮影のために水俣に通っていたときのことだが、ある日、街角で「水俣病公式確認60周年記念」という行事のポスターを見て、私は唖然とした。この行事は、もちろん行政が主催するものだ。

今日に至るまで、水俣病の問題は決して解決していない。つまり、このポスターの意味は、行政には、解決する能力がない、あるいは解決する意思がない、ということを意味している。その行政が、何か、ご大層に、記念行事をするなんて変ではないか。変であることに気付かないところが、まさに正真正銘、“いびつ”で変なのであるが。 では、なぜ、そのような“いびつさ”が生じたのか? 結果としては、私(たち)は、15年かけて,その“いびつさ”を生むニッポン国と、水俣の風土を描くことになった。

私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、「人間の感情を描くものである」と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露わになってくる。この作品において、私は極力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために戦っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたことがあるが、それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。

この作品で、何が困難だったかといえば、撮られる側の人たちが、必ずしも撮影することに全面的に協力して頂いたわけではないことだ。それは、マスコミに対する不信感が根強くあると思う。映画作りはマスコミの中には入らないと思っているが、取材される側は、そんなことはどうでも良いことだ。とは言え、撮られる側の人が心を開いてくれないと、訴求力のある映像は撮れない。撮る側は、撮られる側の人たちに心を開いて欲しい、といつも願っているが、撮られる側の人たちは、行政が真っ当に解決しようという姿勢がないが故に、水俣病問題の労苦と重圧に、日々の暮らしの中で戦わざるを得ないので、カメラを受け入れる余裕がない。苦しいからこそ、その実態を率直に語って欲しい、晒して欲しい、というのは撮る側の理屈だ。

完成作品は、6時間を超える超長尺になった。が、作品の中に入れたかったが、追求不足ゆえに割愛せざるを得ないエピソードがたくさんある。かろうじてシーンとして成立したものより、泣く泣く割愛したシーンの方が多いくらいなのだ。だが私たちは撮れた映像でしか構成の立てようがない。その撮れた映像だが、完成を待たずにあの世に旅立たれた人も、多い。

ともあれ、水俣病問題が意味するものは何か?

水俣病は、メチル水銀中毒である、と言われている。その水銀が、クジラやマグロの体内に取り込まれて今や地球全体を覆っているのだ。日本の小さな地方都市で発生した水俣病が、今や全世界の人間にとっての大きな問題になっている ― そのことの大きさを、強く強く訴えたいと思っています。

-

週刊読書案内 山里絹子「『米留組』と沖… 2023.09.04

-

週刊 読書案内 米本浩二「魂の邂逅」(… 2023.03.18

-

週刊 読書案内 渡辺京二「未踏の野を過… 2023.01.31