PR

X

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1)読書案内「日本語・教育」

(21)週刊マンガ便「コミック」

(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(58)演劇「劇場」でお昼寝

(2)映画「元町映画館」でお昼寝

(102)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(13)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(108)読書案内「映画館で出会った本」

(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(25)読書案内「現代の作家」

(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(30)読書案内「近・現代詩歌」

(50)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(14)映画「パルシネマ」でお昼寝

(41)読書案内「昭和の文学」

(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(16)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(32)ベランダだより

(130)徘徊日記 団地界隈

(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(24)徘徊日記 須磨区あたり

(26)徘徊日記 西区・北区あたり

(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」

(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」

(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(13)映画 パレスチナ・中東の監督

(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(22)映画 香港・中国・台湾の監督

(30)映画 アニメーション

(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(47)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(36)映画 イタリアの監督

(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(14)映画 ソビエト・ロシアの監督

(6)映画 アメリカの監督

(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発

(5)読書案内「旅行・冒険」

(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(4)映画 フランスの監督

(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(10)映画 カナダの監督

(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督

(6)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(5)映画 トルコ・イランの映画監督

(8)映画 ギリシアの監督

(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督

(2)映画 ハンガリーの監督

(4)映画 セネガルの監督

(1)映画 スイス・オーストリアの監督

(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(1)読書案内 ジブリの本とマンガ

(5) 週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246

週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)

週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)

徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり

徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」

ロディ・ボガワ ストーム・トーガソン「シド・バレット 独りぼっちの狂気」シネリーブル神戸no244

NTLive サム・イェーツ「ワーニャ」シネリーブル神戸no245

週刊 読書案内 村上春樹「村上春樹 翻訳 ほとんど全仕事」(中央公論新社)

フリーヌル・パルマソン「ゴッドランド GODLAND」シネリーブル神戸no238・SCCno21

コメント新着

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ: 読書案内「くいしんぼう」

檀一雄「檀流クッキング」(中公文庫)・檀太郎「新・檀流クッキング」(集英社文庫)

「100days100bookvoters」

と題して、学生時代のからの友人と、コロナ最盛期(今でもかな?)流行った 「ブックカバーチャレンジ」

という、本の紹介ごっこをして楽しんでいます。 1冊目

が 2020年

の 5月

に始まって、 2022年

の 10月の末

で紹介された本が 90冊

に到達しましたが、90冊目の紹介が 檀ふみ

という女優さんが、お父さんのことを書いた 「父の縁側、私の書斎」(新潮社)

というエッセイ集でした。

「100days100bookvoters」

と題して、学生時代のからの友人と、コロナ最盛期(今でもかな?)流行った 「ブックカバーチャレンジ」

という、本の紹介ごっこをして楽しんでいます。 1冊目

が 2020年

の 5月

に始まって、 2022年

の 10月の末

で紹介された本が 90冊

に到達しましたが、90冊目の紹介が 檀ふみ

という女優さんが、お父さんのことを書いた 「父の縁側、私の書斎」(新潮社)

というエッセイ集でした。

で、マア、名を成した作家の娘が父のことを書くというパターンについて、フェイスブックのコメント欄で、あれこれ、ワイワイ言いながら、この二冊の本を思い出して、探したところ出てきました。

で、 1冊目 が 檀一雄 自身のお料理エッセイで、 サンケイ 新聞 に連載していたのが本になって、その後、文庫になった 「檀流クッキング」(中公文庫) です。

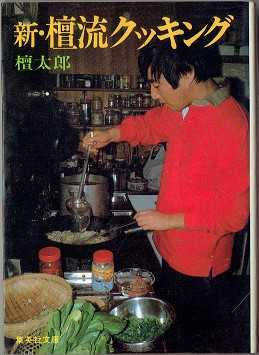

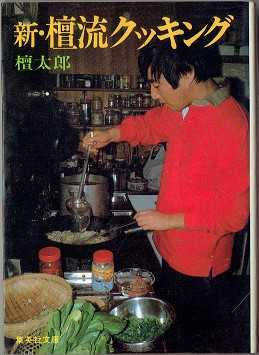

2冊目 が 檀太郎 という人の 「新・檀流クッキング」(集英社文庫) です。 檀太郎 は、 檀一雄 の長男です。女優の 檀ふみ の兄さんですね。

今となっては、2冊とも古本屋さんの棚をさがすほかない本かもしれませんが、わが家の棚には生き残っていました。

早速ページを繰ってみました。本家の 檀流クッキング はこんな感じです。

昭和44年 から サンケイ新聞 紙上での連載で、本になったのが 昭和45年 、 1970年 のことで、高度経済成長の始まりの頃ですからね。 檀一雄 は最晩年、といっても、 昭和51年、1976年、 没後、 読売文学賞 で讃えられた 「火宅の人」(新潮文庫上・下) を書き上げて、 63歳 という、今考えれば、とても若くしてなくなっているわけですが、その、まあ、多分、今読んでもきっと問題作であろう、だって 「火宅」 ですからね、と同時に文壇随一の料理人として、お家でつくる 「お料理エッセイ」 で人気を博していたというのが面白いですね。 で、その後、 「檀流」

は受け継がれていて、まずは長男の 檀太郎さん

ですが、彼の 「新・檀流クッキング」(集英社文庫)

に、同じく ショッツル鍋

のページがありますから、ちょっと引用しますね。

で、その後、 「檀流」

は受け継がれていて、まずは長男の 檀太郎さん

ですが、彼の 「新・檀流クッキング」(集英社文庫)

に、同じく ショッツル鍋

のページがありますから、ちょっと引用しますね。

そういえば、 津島佑子 という、 太宰治 のお嬢さんが 「山猿記」 という、母方の祖父の家をモデルにした作品を書いていらっしゃって、そこに登場する 太宰 は、とてもいい人なのですよね。マア、ほかの人の奥さんと心中しちゃうんですけど(笑)。

マア、そんなことを考えながらこの本を読む人はあんまりいないかもしれませんね。こちらの本は、文庫ですが ビジュアル・ブック の趣で、ページがみんな写真版です。 昭和58年 ですから、 1983年 の文庫化ですね。 檀流クッキングの系譜

は、 檀太郎さん

が、 「読んで見る」

料理本としてたくさん出しておられて、続くのですが、 系譜の継承者

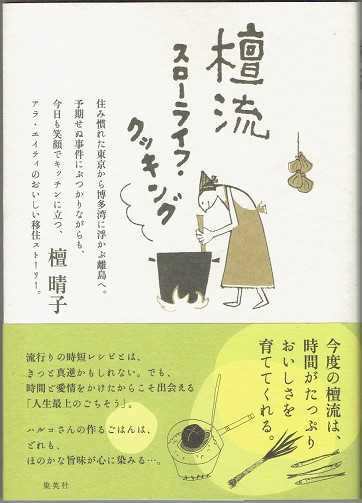

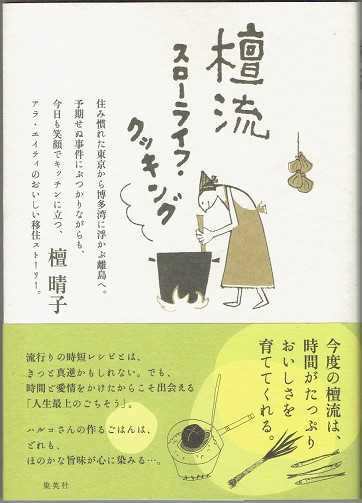

として、最近も頑張っておられて、なおかつ、文章が素晴らしいのが、実は、 檀晴子さん

なのですね。 太郎さん

のお嫁さんです。つい最近も、 「檀流 スローライフ・クッキング」(集英社)

という本をお出しになっていて、これが素晴らしいですね。今日はとりあえず表紙だけ案内して、内容はまた後日ということで、今日のブック・カバーの番外編は終わりますね。いやはや、 檀流クッキング

、おそるべしでした(笑)。

檀流クッキングの系譜

は、 檀太郎さん

が、 「読んで見る」

料理本としてたくさん出しておられて、続くのですが、 系譜の継承者

として、最近も頑張っておられて、なおかつ、文章が素晴らしいのが、実は、 檀晴子さん

なのですね。 太郎さん

のお嫁さんです。つい最近も、 「檀流 スローライフ・クッキング」(集英社)

という本をお出しになっていて、これが素晴らしいですね。今日はとりあえず表紙だけ案内して、内容はまた後日ということで、今日のブック・カバーの番外編は終わりますね。いやはや、 檀流クッキング

、おそるべしでした(笑)。

「100days100bookvoters」

と題して、学生時代のからの友人と、コロナ最盛期(今でもかな?)流行った 「ブックカバーチャレンジ」

という、本の紹介ごっこをして楽しんでいます。 1冊目

が 2020年

の 5月

に始まって、 2022年

の 10月の末

で紹介された本が 90冊

に到達しましたが、90冊目の紹介が 檀ふみ

という女優さんが、お父さんのことを書いた 「父の縁側、私の書斎」(新潮社)

というエッセイ集でした。

「100days100bookvoters」

と題して、学生時代のからの友人と、コロナ最盛期(今でもかな?)流行った 「ブックカバーチャレンジ」

という、本の紹介ごっこをして楽しんでいます。 1冊目

が 2020年

の 5月

に始まって、 2022年

の 10月の末

で紹介された本が 90冊

に到達しましたが、90冊目の紹介が 檀ふみ

という女優さんが、お父さんのことを書いた 「父の縁側、私の書斎」(新潮社)

というエッセイ集でした。で、マア、名を成した作家の娘が父のことを書くというパターンについて、フェイスブックのコメント欄で、あれこれ、ワイワイ言いながら、この二冊の本を思い出して、探したところ出てきました。

で、 1冊目 が 檀一雄 自身のお料理エッセイで、 サンケイ 新聞 に連載していたのが本になって、その後、文庫になった 「檀流クッキング」(中公文庫) です。

2冊目 が 檀太郎 という人の 「新・檀流クッキング」(集英社文庫) です。 檀太郎 は、 檀一雄 の長男です。女優の 檀ふみ の兄さんですね。

今となっては、2冊とも古本屋さんの棚をさがすほかない本かもしれませんが、わが家の棚には生き残っていました。

早速ページを繰ってみました。本家の 檀流クッキング はこんな感じです。

ショッツル鍋 律儀に書き写しながら残念なのが 「ショッツル鍋」 そのものについて、 ぼく 自身が何にも知らないことなのですが、文章はいかにも立派な作家による 昭和の新聞コラム ですね。

そろそろ、なべ物の好季節がやってきた。

秋のモミジの色づく頃に、土地土地の様々の流儀の鍋をつつく時、まったく日本人に生まれた仕合わせをしみじみと感じるものだ。

フグチリよし、タイチリよし、沖スキよし、北海道の石狩鍋よろしく、九州のキビナゴ鍋よろしく、水戸のアンコウ鍋も結構だ。

新潟のスケソウダラの鍋もだんだんおいしくなってくる頃だが、今回はひとつ、ショッツル鍋といこう。

ショッツル鍋というのは、秋田のショッツルで鍋の汁をつくった、味わいの深い鍋物である。

ショッツルはおそらく塩ッ汁の転訛であるに相違なく、主としてハタハタを塩して、アンチョビー化した、いわば、魚の醬油である。

秋田では、ハタハタの大量の頃、そのハタハタに塩をまぶして、自家製のショッツルを作っていたものらしい。そのショッツルを自分の口に合うような塩からさに薄めて、ホタテガイの貝の鍋に入れ、さまざまの魚や、野菜を煮込みながら鍋物にしてつつくわけである。

しみじみとおいしいものだ。

昭和44年 から サンケイ新聞 紙上での連載で、本になったのが 昭和45年 、 1970年 のことで、高度経済成長の始まりの頃ですからね。 檀一雄 は最晩年、といっても、 昭和51年、1976年、 没後、 読売文学賞 で讃えられた 「火宅の人」(新潮文庫上・下) を書き上げて、 63歳 という、今考えれば、とても若くしてなくなっているわけですが、その、まあ、多分、今読んでもきっと問題作であろう、だって 「火宅」 ですからね、と同時に文壇随一の料理人として、お家でつくる 「お料理エッセイ」 で人気を博していたというのが面白いですね。

で、その後、 「檀流」

は受け継がれていて、まずは長男の 檀太郎さん

ですが、彼の 「新・檀流クッキング」(集英社文庫)

に、同じく ショッツル鍋

のページがありますから、ちょっと引用しますね。

で、その後、 「檀流」

は受け継がれていて、まずは長男の 檀太郎さん

ですが、彼の 「新・檀流クッキング」(集英社文庫)

に、同じく ショッツル鍋

のページがありますから、ちょっと引用しますね。 ショッツル鍋 寒さ吹っ飛ぶ 秋田名物ハタハタ料理 あのー。すごいですね。何がって、お父さん、当時、 「火宅の人」 を書いていらっしゃる最中で、息子さん、 「ハーイ」 なんですから。思いません? 「すごいなあ!」 って。

先日友人から、金沢の市場から直送されて来たばかりのハタハタをいただいた。それは見事なハタハタで、姿はプリプリしていて、いかにもショッツルにしてくださいというような風情であった。

ハタハタ、ショッツル鍋といえば、父も僕も大好物で、肌寒い季節になると、

「今日はショッツル鍋にします。タロー、ショッツルを買って来なさい。」

「ハーイッ」(新・檀流クッキングP27)

そういえば、 津島佑子 という、 太宰治 のお嬢さんが 「山猿記」 という、母方の祖父の家をモデルにした作品を書いていらっしゃって、そこに登場する 太宰 は、とてもいい人なのですよね。マア、ほかの人の奥さんと心中しちゃうんですけど(笑)。

マア、そんなことを考えながらこの本を読む人はあんまりいないかもしれませんね。こちらの本は、文庫ですが ビジュアル・ブック の趣で、ページがみんな写真版です。 昭和58年 ですから、 1983年 の文庫化ですね。

檀流クッキングの系譜

は、 檀太郎さん

が、 「読んで見る」

料理本としてたくさん出しておられて、続くのですが、 系譜の継承者

として、最近も頑張っておられて、なおかつ、文章が素晴らしいのが、実は、 檀晴子さん

なのですね。 太郎さん

のお嫁さんです。つい最近も、 「檀流 スローライフ・クッキング」(集英社)

という本をお出しになっていて、これが素晴らしいですね。今日はとりあえず表紙だけ案内して、内容はまた後日ということで、今日のブック・カバーの番外編は終わりますね。いやはや、 檀流クッキング

、おそるべしでした(笑)。

檀流クッキングの系譜

は、 檀太郎さん

が、 「読んで見る」

料理本としてたくさん出しておられて、続くのですが、 系譜の継承者

として、最近も頑張っておられて、なおかつ、文章が素晴らしいのが、実は、 檀晴子さん

なのですね。 太郎さん

のお嫁さんです。つい最近も、 「檀流 スローライフ・クッキング」(集英社)

という本をお出しになっていて、これが素晴らしいですね。今日はとりあえず表紙だけ案内して、内容はまた後日ということで、今日のブック・カバーの番外編は終わりますね。いやはや、 檀流クッキング

、おそるべしでした(笑)。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書案内「くいしんぼう」] カテゴリの最新記事

-

週刊 読書案内 檀晴子「檀流スローライ… 2022.12.10

-

週刊 読書案内 辰巳芳子『あなたのために… 2021.08.11

-

週刊 読書案内 大川 渉・平岡海人・宮… 2021.01.14

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.