2012年08月の記事

全121件 (121件中 1-50件目)

-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ m-07の畑の分

本年度17回目の計測 9月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-7の畝の在庫 11 01九条ネギ 02大根 03枝豆 04ョウガ 0577ツマイモ 06ゴーヤ 07ニンジン 08ゴボウ 09オクラ 10スイカ11カボチャ月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-40---40---45---45---45---45---45---40---4002-05---15---20---30---30---30---30---30---3003-10---20---30---35---35---35---35---35---3504-00---00---00---05---15---20---20---20---2005-10---10---15---25---50---80--100--100--10006-20---40---60---90--150--200--200--200--20007-00---00---00---10---15---20---25---25---2508-00---00---00---10---15---20---25---25---2509-00---00---00---10---30---40---50---50---5010-00---00---00---10---70--100--200--200--20011-00---00---00---30--300--500--600--600--600これが9月1日のm-07の畑の在庫 11はた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ m-06の畑の分

本年度17回目の計測 9月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-6の畑の在庫 0801サトイモ 02スイカ 03ニンジン 04ゴボウ 05ナスビ 06唐辛子 07キュウリ 08マクワウリ 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-05---10---15---20---50---70--100--100---8002-05---20---25---30---60--200--200--200--20003-05---08---10---20---25---30---30---30---3004-05---08---10---20---40---40---40---40---4005-00---00---00---05---25---30---30---30---3006-00---00---00---05---10---15---20---20---2007-00---00---00---10---30--100--200--200--20008-00---00---00---10---15---30--200--200--200これ9月1日のm-6の畝の在庫 08はた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ m-20の畑の分

本年度17回目の計測 9月1月での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-20の畑の在庫 0701茗荷 02イチゴ 03アスバラガス 04ピーマン 05タカノツメ 06トマト 07ミニトマト 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-00---10---20---30---35---40---40---40---4002-13---15---15---15---20---20---20---20---2003-40---80--100--100---50---40---30---30---3004-10---15---20---25---30---30---30---30---3005-10---15---20---25---30---30---30---30---3006-20---40---60---90--150--200--200--200--20007-25---40---60---90--150--200--200--200--200これが9月1月のm-20の畝の在庫 07はた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ g-10の畑の分

本年度17回目の計測 9月1日の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-10の畑の在庫 0601下仁田ネギ 02インゲン 03ニンジン 04ゴボウ 05キュウリ 06マクワウリ 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-30---30---30---25---20---20---20---20---2002-00---10---15---25---30---35---35---35---3503-00---05---10---15---20---25---25---25---2504-00---05---10---20---25---30---30---30---3005-00---10---15---30--200--300--300--300--30006-00---05---10---20---50--100--200--200--200これが9月1日のg-10の畝の在庫 06はた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

本年度17回目の計測 9月1日のデータ g-22の畑の分

本年度17回目の計測 9月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-22の畑の在庫 0701ニラ 02落花生 03オクラ 04ニンジン 05ゴボウ 06キュウリ 07かぼちゃ 月-05---05---06---06---07---07---08---08---09日-01---13---01---13---01---13---01---13---0101-25---30---30---30---30---30---30---30---3002-00---00---10---15---20---25---25---25---2503-00---00---10---15---20---60---70---70---7004-00---00---00---00---05---10---15---15---1505-00---00---00---00---05---10---15---15---3006-00---00---00---00---15---30--200--200--20007-00---00---00---00---50--200--300--300--300これが09月1日のg-22の畝の在庫 07はた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

まくわうり 畑でもう1個の収穫をした 東日本大震災538日後に

昨年のうりまずは まくわウリ 2個の苗を買ってきた04月03日 2個のマクワウリ とりあえず購入しておいた04月10日 畑のm-20に植え付けした05月08日 そのままのサイズ 成長はしていない まだ 早すぎなのかな ??05月15日 そろそろ 苗も生長してきそうだ そろそろ かな ??05月28日 蔓が延びてきている 成長を開始したようだなあ ok/ok/ok06月12日 すこし伸びているが あまり元気はないかな ??07月10日 まくわうりの1個の実がなっている 収穫したついでに 種からの栽培も05月03日 種まきした 庭で potに種まき05月11日 発芽してきた おお 雨がふったので 発芽だな05月13日 あら あら ない ?? ナメクジさんが食べてしまった 失敗だまた 種まきしよう トライ アゲイン05月22日 再度の種まきをする05月28日 まだ発芽していない が なめくじさんが入れないようにカバーをつける06月05日 発芽した 大成功だなあ06月12日 畑に移動 m-08に植え付けをした07月10日 苗も大きくなりつつある そのうち実もなるだろう 期待は大07月31日 そろそろ実が付き出した ゴロゴロとしてきている08月06日 2個の収穫をした 黄色のまくわうりだ08月14日 8個の収穫をした08月20日 青い実も5個あった08月21日 黄色の実20個を収穫しておいた これで終了no1からは 実が1個no3からは 実が35個 これにて 終了今年もうりさんまずは ニューメロンから04月08日 とりあえず hcで買い物をしてきた まだ寒そうもう すこし待とう04月22日 種まきを開始 庭でpotに8個 種まきしておいた04月29日 まだ発芽せず05月05日 発芽した 遅いなあ 畑に移動 g-10に植えておく06月03日 そのご 生育していたが 小さいまま 気温が低いのかな 06月17日 残っているのは1本くらい すこし成長してきている06月24日 1本のみ残り すこし成長してはいるが 1本のみ07月15日 1本のみ なんとか育っているが 実がつくのかどうか ?????07月29日 実が2個ついていた マクワウリ次に 第二弾05月27日 庭で種まきをした06月06日 やっと発芽してきている 06月10日 畑に移動した m-06の畑に06月17日 すこし落ち着いてきている 何本残るか ????06月24日 8本くらいは残っている が 小さいな07月15日 蔓が延びてきている なんとかなるかなあ ???07月29日 実ができていない なし ???08月05日 小さい実がすこしついてきている 08月19日 6個の実があったので 収穫しておいた08月26日 1個の実がついていた今年のマクワウリ畑で8本くらい g-10では生育中野は1本だけ 消えた 実が2個ついた庭で発芽したのが8pot m-06に植えている 8本残っている 実は小さいの 数個会社でも2本 育てている これは150cmくらいになっている07月15日 蔓は良く伸びている2mくらいになっている 実も3個ついている07月29日 実が6個目がついている 収穫したのは2個 08月03日 実がまた6個ついている 2個 また収穫しておく08月19日 追加の実が4個 また 出来ている08月26日 4個の収穫をした まだ 実は付きそうだ結果畑のは実は2+6+1で 合計9個会社のは実が合計14個に 畑の負け東日本大震災 3月11日発生08月31日は 既に538日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生の節目・衝撃の一言・・・それじゃ、広報費を増やしましょう今から3年ほど前でしょうか、原子力委員会の研究開発部会で原子力予算の分配をしている時に、私は次のように発言しました。「ここにおられる原子力関係の方は原発が安全だと考えておられますが、日本人の多くが原発に不安を持っています。この際、私たちが間違っている可能性があるので、原発の安全研究のお金を増やす方が良いと思います。」これに対して委員長代理の先生が「わかりました。それでは広報費を増やしましょう」と言われたので、私は「いや、原発が安全と言う広報をするのではなく、原発は危険だという前提のもとで安全を見直す研究にお金を投じたいという意味です」と説明しました。科学者は自然に対して謙虚で、研究をする過程でイヤと言うほど自分の考えが未熟であることを知ります。厳しい研究をすればするほど、自分の至らなさを感じるものですから、その点で、この委員長代理(東大教授)は「科学者ではない」と言うこともできるでしょう。また、人の意見が自分と違うとき、人の意見が正しいかも知れないと思うことが民主主義の基本と思うのです、この時の委員長代理の発言はまだ良く覚えている衝撃の一言でした。「これでは日本の原子力もダメだ」と感じたものでした。(平成24年8月28日んだ んだはた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

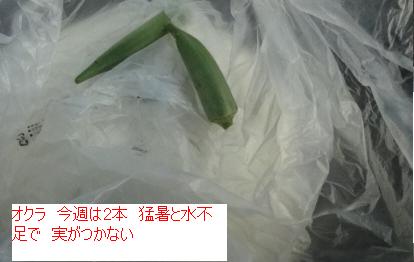

オクラ 今週は2個のみ 東日本大震災538日後に

昨年のオクラ5月03日 種まきした 昨年の保存した種5月15日 まだ 発芽しない5月22日 まだ 発芽しない 種みるが そのまま 発芽しないようだなあ ???今年の発芽は どうも失敗となったみたい 種の保存がよくなかったのかな ??種を買ってきて 再度 種まきをしよう5月22日 種をかってきて再度の種まきをした5月28日 まだ発芽していない 遅いなあ5月30日 発芽した おお 結構と時間がかかるが カバーもしているので okだ06月05日 畑に移動した g-10に移動ok 20本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 苗はすこし生長してきている 雑草を取り除いておく07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある07月17日 初の収穫だ 4個あり第二弾の種の種まき06月05日 2回目も種まき06月11日 すこし発芽してきている06月12日 移動だ m08の畑に移動した 8本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 こちらの苗もok 無事である 問題はなし07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある 07月17日 初の収穫だ 4個あり 花があちこちで咲いている07月24日 25個の収穫をしておく 本格的に実が付き出した07月31日 30本の収穫をしておく 合計59個08月07日 30個の収穫をしておく 合計89個08月13日 20個の収穫をしておく 合計109個08月20日 20個の収穫をしておく 合計129個08月28日 20個の収穫をしておく 合計149個09月04日 20個の収穫をしておく 合計169個09月11日 20個の収穫をしておく 合計189個09月18日 20個の収穫をしておく 合計209個09月23日 30個の収穫をしておく 合計239個10月01日 30個の収穫をしておく 合計269個10月10日 20個の収穫をしておく 合計289個10月16日 10個の収穫をしておく 合計299個10月22日 10個の収穫をしておく 合計309個7月17日より収穫を開始 ただいま 309個今年のオクラ04月08日 オクラの種を買ってきておいた今年も5月より種まきをしよう04月30日 庭で種まきをしておく05月10日 発芽してきている 16pots 10日かかる05月13日 g-22の畑に移動 植え付けしておいた05月20日 苗は無事 16本くらいある06月17日 なんとか育ちつつある これでokだなあ06月30日 花がついている 順調に育ちつつある予備として オクラの種まき 第二弾05月27日 追加で庭で種まきをしておく06月03日 発芽した すこしだけ 5本くらいかな残っているのは06月10日 畑に移動する m-06に植え付けた06月17日 残っているのは 2本だけ まあ 予備なのでokオクラ 花も咲き出した なんとか育ちつつある07月08日 良く見ると 実があちこちに付いている 収穫をしておいた15個07月11日 2回目の収穫をした15個07月16日 3回目の収穫をした30個07月19日 4回目の収穫をした20個07月22日 5回目の収穫をした20個07月29日 6回目の収穫をした30個08月05日 7回目の収穫をした30個08月12日 8回目の収穫 8個08月19日 9回目の収穫 2個08月26日 10回目の収穫 2個勢いが弱ってきている7月8日から 15+15+30+20+20+30+30+8+2+2=172個東日本大震災 3月11日発生08月31日は 既に538日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------人生の節目・衝撃の一言・・・それじゃ、広報費を増やしましょう今から3年ほど前でしょうか、原子力委員会の研究開発部会で原子力予算の分配をしている時に、私は次のように発言しました。「ここにおられる原子力関係の方は原発が安全だと考えておられますが、日本人の多くが原発に不安を持っています。この際、私たちが間違っている可能性があるので、原発の安全研究のお金を増やす方が良いと思います。」これに対して委員長代理の先生が「わかりました。それでは広報費を増やしましょう」と言われたので、私は「いや、原発が安全と言う広報をするのではなく、原発は危険だという前提のもとで安全を見直す研究にお金を投じたいという意味です」と説明しました。科学者は自然に対して謙虚で、研究をする過程でイヤと言うほど自分の考えが未熟であることを知ります。厳しい研究をすればするほど、自分の至らなさを感じるものですから、その点で、この委員長代理(東大教授)は「科学者ではない」と言うこともできるでしょう。また、人の意見が自分と違うとき、人の意見が正しいかも知れないと思うことが民主主義の基本と思うのです、この時の委員長代理の発言はまだ良く覚えている衝撃の一言でした。「これでは日本の原子力もダメだ」と感じたものでした。(平成24年8月28日んだ んだはた坊

2012.08.31

コメント(0)

-

ゴーヤ 今週も6個 東日本大震災537日後に

昨年のゴーヤ04月03日 hcでゴーヤの苗を購入 2本04月10日 畑のm-07に植え付け04月17日 枯れそうだけど まだ もっている04月23日 黄色になっている 持つかな ????04月24日 追加で1本の苗を植えておいた 合計で3個 風除けをつけておいた05月03日 苗の3本 緑色になりつつある 元気になってきた 水槽が役に立つ05月08日 ゴーヤが成長を開始している 水槽が役に立っている05月15日 支柱をつけておく これで3本が順調に生育していくだろう05月22日 その後無事05月29日 m-07の昨年の場所からこぼれ種の2本が発芽してきている 楽しみゴーヤ 枯れそうだったけれど これで安心3本とこぼれ種2本で 合計で5本となっている06月19日 2箇所でゴーヤの支柱を補強しておく07月17日 実がまだついていない 遅いなあ ????07月23日 やっと実がついていた けど 小さいのばかりだなあ とりあえず3個の収穫07月24日 追加で2個 小さいの収穫した07月31日 大きな実が取れだした 14個あり 葉の下に隠れていた08月07日 4個の収穫08月14日 4個の収穫08月21日 1個の収穫08月28日 1個の収穫09月02日 1個の収穫09月04日 1個の収穫09月11日 10個の収穫09月18日 3個の収穫09月23日 3個の収穫10月02日 3個の収穫ゴーヤの収穫50個にて 終了 不作だったけど まあまあ 今年のゴーヤ04月22日 hcでのなえ 58円のが売っていたので 即 お買い上げ 畑に植えた04月30日 そのご 畑で水槽をかぶせておいたので暖かくて 成長している風を防いで暖かくするには カバーが必要 暖かいとすぐに成長してくれている05月05日 カバーをつけて支柱をつけておいた これでok05月13日 その後もまだそのまま そんなに急には成長しない05月20日 鶏糞をどかーんといれておいた06月02日 先端の芽をカットしておく06月03日 小さい実がついてきている06月10日 蔓があちこちに延びてきている 06月24日 まだ 実はできていない もうすこしかかりそう07月01日 支柱にのびて2m-3mは蔓が延びている そろそろ 実もあるはず日曜は ゴーヤの実を捜そう07月08日 ゴーヤの実 1個はあった まだあるかもと探していたら 雀がいた 関係ないか07月11日 初の実 3個の収穫07月15日 2回目は6本の収穫07月19日 3回目は7本の収穫07月22日 4回目は6本の収穫07月28日 5回目は7本の収穫08月04日 6回目は10本の収穫08月05日 7回目は05本の収穫08月11日 8回目は22本の収穫08月19日 9回目は06本の収穫08月26日 10回目は06本の収穫ゴーヤ 7月11日より 3+6+7+6+7+10+5+22+6+6 =78個今年のゴーヤは昨年より良い9月まで ゆっくりと収穫しよう東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊

2012.08.30

コメント(0)

-

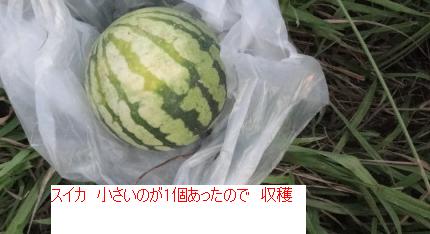

スイカ 今年はさっぱり 最期の1個のみ収穫した 東日本大震災537日後に

昨年のスイカ赤いスイカの苗を買ってきた畑の隅っこに植えておこう04月10日 スイカの苗 1本を購入 畑に植えておこう 適当に04月17日 ついでに安い苗がうっているので 追加で1本 また 買っておいた05月05日 また安い苗があるので1本追加でかっておいた06月01日 3本のスイカ つるが延びだした06月19日 小さい実が あちこちに 06月26日 1個は大きくなっている これは楽しみ どんどん大きくなあれ 07月03日 3個が大きくなりつつある 07月10日 4個が大きくなりつつある 1個をまずは収穫とした07月17日 2個目の収穫をした 1個は壊れてしまっていた 残りは2個07月24日 3個目を収穫した 残りはあと1個 これは来週に07月31日 4回目の収穫をした これで お終いに結局はm-06に2本 実は3個が付いている 3個の収穫をした 残りは0個g-10に1本 実が1個ついている 収穫をした 会社に1本 パチンコの玉くらいのが1個 大きくなるかな ???会社にも1本 これは 実がつくのかどうか ??? 観察中ただいま パチンコの玉くらいのがついている ???今年のスイカ04月22日 hcで苗があったのて2本を購入 即 畑に植えておく カバーかけておく05月06日 苗はそのままのサイズ まだまだ生長してくれいないなあ05月12日 すこし成長してきているかな05月13日 hcで まだスイカの苗が58円で売られてた また2本 購入した05月20日 最初のスイカ 蔓が延びてきている05月20日 追加がまた2本 会社に植えておいた05月27日 第二弾の2本もすこし水槽の中なので 成長しているかな06月01日 会社の1本 枯れてしまう 残りは1本になる06月08日 会社に追加のスイカの苗 2本をうえておく07月01日 畑のスイカは4本 適当に伸びてきている 会社のは少しだけ伸びている08月05日 1個だけ収穫08月26日 2個目で 最期になった今年も スイカ 植えた 最初のスイカ 蔓が延びてきているM-06 2本のスイカ すこし成長 ただいま2mくらいにM-07 2本のスイカ 小さいけど 無事 ただいま4mくらいに会社に3本のスイカ ただいま 1mくらいに合計で4+3=7本の苗 しかし 畑のスイカは カボチャに囲まれて ダメだった カボチャは沢山と収穫したがスイカは さっぱり ダメとなり 失敗ということに会社にも植えていたが こちらも 実はつかずまあ 小さいのが 2個だけ 収穫ということで お終いに東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊

2012.08.30

コメント(0)

-

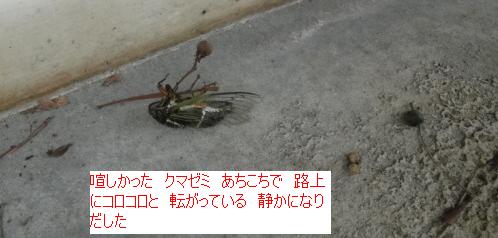

クマゼミ 弱って 道路で転がっている 東日本大震災537日後に

会社にいく途中の道でクマゼミ 弱ったので あちこちに落ちているフラフラの状態になっているが静かになるので こちらは歓迎だなあクマゼミのうるさい事 尋常ではない鳴き声は「シャアシャア・・・」または「ワシワシワシ・・・」と聞きなされる。腹部を激しく上下に動かしてリズムを作り、鳴きながら枝を歩き、また鳴き移りを頻繁にする。非常に活動的な鳴き方をする。音量はかなり大きく力強く、 捕獲したときの悲鳴音は極めて大きくうるさい。晴れていれば、午前中6~7時頃鳴き始めて11時頃鳴き終わり、 午後以降はほとんど鳴かない。これは日照や温度によるというよりも、体力的な原因からと考えた方がよいと思われる。毎日5時間 2週間 大騒音を流し続けて迷惑なセミだこのセミの子孫は また6年後に出てきて 大騒音を立ててくれる見込みやかましーーーい セミだ東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊

2012.08.30

コメント(0)

-

日曜の夕方のお月さん 写真では小さいな 東日本大震災537日後に

日曜の夕方のお月さん 右の半分の形だなあ月をみても ああ 綺麗だなあで お終いはた坊は何も考えていないが 古代ギリシア 古代ギリシアの人々は、月をすでに観察していて、月食が起きるのは満月の時であること、また月食時に月の表面に丸い影が徐々に現れることを観察して、それらのことからその影というのは自分たちの住む地の影で、地は球体であると推定したといい、アリストテレースの時代(紀元前4世紀ころ)には、その知識はギリシア世界では広くゆきわたっていたという。へーーえ古代のギリシャの人は 月をみて 地球が丸いと知っていたとかなんとか wikiに書かれているへーえ 2400年前の人も 偉かったんだなあ東日本大震災 3月11日発生08月30日は 既に537日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 対立を煽る人たちと知的犯罪さて、理科系の学問は30年以内には事実が判明してしまうので、無理な「学説」というのは通りにくい。だから、やや対立を避けてみんなで力を合わせて研究をしようということになる。それでも、リサイクルや地球温暖化のように単純な自然科学の活動ではなく、自然科学と社会活動が混在すると、途端にもめ事や言い争いが発生する。時には立派な学者を罵倒する素人(その分野の専門知識が無い人という意味)が出てきたり、逆に立派な学者であっても社会的なことに負けて発言する人(最近では御用学者といい、少し前は曲学阿世の徒と言った)が現れたりするから面倒だ。また、文科系の学問は現在でも2000年以上まえのギリシャ文学、哲学などが研究されているように、「なにが真実か」というのがわかりにくいものが多い。最近の学問でも経済学などは常に対立していて、かなり高名な学者でも「懺悔の書」という名前の「自分の学問は間違っていた」という書籍を出版したりする。自分の「学問的結論を懺悔する」というのは実に矛盾した表現だ。というのは、少なくとも自然科学では「学問的結論」というのは、確定された事実あるいは理論から論理的に導き出された結論であるから、一人の人間が心の問題として「懺悔する」という対象ではないからである。それは単に計算を間違ったとか、論理展開でミスをしたという類いのもので、それほど高級なものではあり得ない。つまり自然科学から見ると学問は頭脳活動だから、懺悔というのはあり得ず、もし懺悔ということがあるなら、それは「故意に実験データをねつ造した」という類いのものである。この経済学者の「懺悔」というのは、「自分に学力が無かった」という意味での懺悔であるが、その学力が無かった人が日本の経済学者のトップが就任するような役職に長く就いて政策の指導を行ってきた。ということは経済学者の多くが彼を支持したことを意味している。ここまで整理をすると一つの簡単な結論が得られる。それは「どうも文科系の学問は、学問的結論が得られるための事実と論理の20%ぐらいしか分かっていないときに、100%分かったような答えを出す」ということだ。なぜ、20%しか進んでいないのに100%の答えを出すかというと「社会に求められるから」ということになる。理科系(特に工学系)の感覚で言えば「5回に4回は墜落するヒコーキでも、社会が欲しいと言うから飛ばす」ということであり、「もし墜落したら懺悔する」という感じである。ヒコーキを運航する時に5回に4回は墜落する可能性があることが分かっていて(学問的に言えば全体像の20%しか分かっていないことを提案している学者が分かっていて)、ヒコーキを飛ばし、墜落して人命を失ったら、社会は「懺悔ではすまない」と言うだろう。それでも、経済学に懺悔が許されるのは、もともと文科系の学問自体が「学問ではなかった」のか、「学問を逸脱する人たちが主流を為していた」のかどちらかと考えられる。たとえば、経済活動として大きな負の結果を出したと言われるリーマンショック(サブプライムローンや多重保障などの経済システム)の中心となったのはノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者たちだったのだが、それを考えると経済学とは学問ではないか、知らず知らずのうちに逸脱した学問になってしまったのだろう。・・・・・・・・・ところで、自然科学でも同じようなことが起こったのがタバコ、リサイクル、地球温暖化、そして最近では被曝の問題などである。静かな自然科学の中に突如として「罵倒、バッシング、懺悔」など人間的な要素が持ち込まれた.その様子を見ると、自然科学の専門家以外の人が自然科学者の発言や著作物を罵倒する、新聞がそれに追従する、そのうち、自然科学の専門家の中に「曲学阿世の徒」が現れて事態が混乱するという経過をたどってきた。そのうち、専門以外の人が「事実を隠蔽して対立を煽る」という行動にでる。その背景には、1)思想的、2)金銭的、3)有名になりたい、などがあり、それらは学問的ではないので、到底、従来の学者は太刀打ちできない。たとえば、私自身のことで言えば、地球温暖化について一般的に言われていることと異なることを書いたら、私のウィキベディアが悪意に満ちたものに変わった。ウィキペディアというのは多くの人が「ネットの百科事典」として知られており、それを使って個人を誹謗するという手段に出たのである。この著者はおそらく引用文献、文体から見て東北大学か東大の教師であると推定されるが、私自身は警察ではないので、捜査をすることはできない。実に巧みな方法である。もちろん著者は名前を出さないし、自らウィキペディアを書いたとも公表しない。もちろんやましいからである。ウィキベディアに書き直しを求めたら酷く複雑な手続きを言ってきた。「書き直したいなら、複雑な手続きにそってやれ」と居丈高である。つまり民間の会社が勝手に個人を誹謗する手段を作り、それに苦情を述べる個人に対して「おれの決めたことに従え」というのだから、まったく困ったものである(ぼやきではない)。このような場合、相手は私を誹謗する事だけが目的では無い(私と利害関係はない)。売名などの目的を持っているからなかなか対応が難しく、相手はそれを知って攻撃をしてくる。対立を煽る人というのには共通点があって、まず「人物、人格を攻撃してくる」、そして「事実と違うことを言う」というという二つである。つまり、対立を煽る人というのは、「事実に近づきたい」という私たちの目的とは全く違い、「事実から遠ざかることによって、対立を深めたい」という目的をもっているので、事実の確認や議論はまったく意味をなさないのである.・・・・・・・・・このように社会に「人物、人格を罵倒し、事実を故意に違えて言う」ことによって対立を深め、事態を混乱させたいという行動にでる人たちが居るのは仕方が無いことだろう.まさに「世に盗人の種は尽きまじ」ということだが、もっとも大きな問題は「対立を煽る人」がこの民主主義の社会、学問的な活動が許されている社会の「悪」であるということがまだ確定していないことだ。盗人とは違い、サギ、虚偽、名誉毀損、分かっていないのに分かっていると言う経済学者などは知能的犯罪で、しかもその影響が知的社会では甚大なのにまだ犯罪として認知されなかったり、認知されてもどのような行動が知的犯罪に属するのかの議論が明確では無いことによる。私は、経済学ばかりではなく、医学、環境問題、原発問題などに見られるような知的犯罪について、その定義をハッキリさせ、犯罪として社会的に措置をとることによって、民主主義というものが成長していくと考えている。マスコミの誤報、NHKや朝日新聞の問題も、「知的犯罪」の定義が明確ではないところに根があると考えている。(平成24年8月26日)なるぼとはた坊

2012.08.30

コメント(0)

-

キュウリ 今週は1本のみ 東日本大震災536日後に

今年もきゅうりhcでの苗は売っているが まだ寒そうとりあえず 種のほうは買っておいた苗は来週くらいにしようかな ???04月22日 hcで苗を探しに行く 小さいが北進があったので6個をかっておく 植え付け04月28日 苗は畑で無事だ サイズは変わらず 05月06日 まあまあ すこしは成長しつつある05月20日 上に伸びてきている 支柱が必要05月27日 支柱をつけておく ついでに小さいキュウリを収穫しておく06月01日 2回目の収穫は2本を06月03日 3回目の収穫は4本06月06日 4回目の収穫は6本06月10日 5回目の収穫は3本06月13日 6回目の収穫は5本06月17日 7回目の収穫は8本06月20日 8回目の収穫は8本06月23日 9回目の収穫は6本06月26日 10回目の収穫は4本06月29日 11回目の収穫は10本07月01日 12回目の収穫は02本07月04日 13回目の収穫は05本07月08日 14回目の収穫は04本07月11日 15回目の収穫は10本07月14日 16回目の収穫は08本種まき 第二弾04月22日 同時に種まきを開始しておく 8potsを04月28日 1個の芽が出てきている しめしめ05月06日 g-10の畑に移動した05月20日 8本ともに無事 すこし成長した05月27日 蔓が延びてきている06月06日 第二弾のキュウリの生長も開始 実もそろそろかも06月17日 かなり横に横に伸びてきている 実も小さいがついている06月23日 1回目の収穫 19本もあった 多すぎだなあ06月26日 2回目の収穫 11本06月29日 3回目の収穫 20本07月01日 4回目の収穫 07本07月04日 5回目の収穫 15本07月08日 6回目の収穫 16本07月11日 7回目の収穫は10本07月19日 8回目の収穫は08本第三弾のキュウリ05月27日 庭で種まきをしておいた06月02日 発芽した06月06日 次に日曜には畑に移動しよう06月10日 畑に移動 m-06の畑に植え付けた07月08日 蔓は延びてきている07月19日 1回目の収穫 12本07月28日 2回目の収穫 07本 落ち着いてきている第四弾の種まき06月10日 庭で8potに種まきをしておいた06月15日 発芽してきている06月23日 畑に移動 g-22に植え付けておいた07月08日 5本くらいは 無事第五弾は会社で種まき08月09日 会社で通行人からキュウリの種をもらう08月10日 もらった種 会社の土に植えておく08月13日 発芽した08月19日 双葉になっているが 育つかな ????08月28日 追肥しておいた 収穫した分は 第一弾 5月27日から 合計で5+2+4+6+3+5+8+8+6+4+10+2+5+4+10+8+8+6=104本第二弾 6月23日から 合計で19+11+20+07+15+16+10+8+10=116本第三弾 7月19日から 合計で12+2+7+5+10 =36本第四弾 8月04日から 合計で1+2+1 =4本第五弾 キュウリ 次は第4弾の分 そろそろ お終いかな ????第五弾を育てているが これは会社で育てている 実がつくかな ?????東日本大震災 3月11日発生08月29日は 既に536日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------尖閣、竹島、四島・・・領土と国(1) 台湾尖閣列島、竹島、そして根室四島(北方四島という呼び名はいかにも「日本ではない」という感じがするので、ここでは根室四島と呼ぶ)が注目を集めています。そこで、この問題を整理することにしました。「領土」と言うからには、その前提として「国」がなければならないのは当然です。そして、日本に住んでいると歴史が長いことと、四方が海なので国というのは「大昔からあるもの」と考えがちですが、世界では「国」や「国境」がハッキリしている方が珍しいということをまずは頭に入れなければなりません。その意味で「固有の国土」などというものはほとんど無いのです。たとえば、台湾ですが、明治初期の台湾は「清」という中国の国が軍隊を派遣していましたが、「清の国土」なのか「清の勢力範囲」なのかはハッキリしていませんでした。明治4年に琉球王国のご用船が難破して台湾に漂着した時、乗員69人の内、54名が斬首されるという事件がありました。今の常識では考えられませんが、「今の常識」はまさに「今の常識」であり、これを歴史的なことにそのまま適応するのは不適切です。ともかく、琉球王国も「国かどうかハッキリしない」という時期だったので、琉球政府に代わって日本政府がこの事件について清に賠償を求めます。難破して漂着した人を殺害するのですから、もし「国」であればその国の政府が賠償しなければなりません。ところが清は「台湾の中国人がやったのなら別だが、現地人がやったのだから俺には責任がない」と回答しました。この回答でわかることは台湾は清のものではなく清の一部が台湾に駐留していたということです。私たちは現代人ですから、どうしても「どこの国か?」と聞きたくなりますが、昔(たった150年ほど前)でも、「地域」があっても「国」ではないところは多かったのです。かくして紆余曲折はあったのですが、日本軍が台湾に上陸して報復します。ところが、中国の守備隊は台湾を守るのではなく、台湾の人を殺戮し、台北を放棄して逃げてしまいます。このことも、台湾は「清の領土」ではなく「清の軍隊が駐留していた」と言うことを示します。後に整理しますが、「中国」というのは「地域」の名称であって、「中国」という「国」ができたのは共産党が中国を統一したごく最近の事です。建国は1949年ですからまだ60年ほどしか経っていません。これは政治的な意味合いではなく学問的な解釈で、詳しくは歴史学者宮脇先生とシアターテレビジョンの「現代のコペルニクス」で詳しく解説をしています。結局、台湾は歴史的に「国」であったことはなく、日本と清の間の戦争(日清戦争)のあとの下関条約で「清の統治下」から「日本の統治下」に入り、まもなく1915年に「内地延長主義」、つまりそれまでの「植民地統治」から「日本国の延長」ということにかわり、歴史的にははじめて台湾は「日本国」という国の一部になったのです。私が「日本国は千島列島(占守島)から台湾まで」と言っているのは、政治的とか、良い悪いではなく、単純に歴史的には有史以来、台湾が国になったのは日本国の一部になってからという意味です。たとえば、アメリカ合衆国というのは最初は北アメリカの一部に13州を作って独立したのですが、その後、西に進み、インディアンやメキシコなどと戦って、州を増やして今のアメリカ大陸の「国」ができたのです。カリフォルニアがアメリカ合衆国の一部であるということと同じく、台湾は日本であるということになります。その後、日本が戦争に負けて台湾を放棄し、そのすぐ後(日本が降伏した1945年8月の2ヶ月後)、中華民国という国(中国ではない)が台湾に進駐して「実効支配」している状態です。200年前の状態という意味では台湾は台湾人(中国は台湾を植民地にしていたので、インドとイギリスの関係と同じ)のもの、100年前というと日本国、そして50年前というと誰のものでもないということになります。もし、台湾をもともとの人に返すということなら台湾人(1945年に移ってきた中華民国人ではなく、もともとの台湾人)という事になります。もちろん、領土は政治的、感情的なものですから、このようなことを言うと日本を支持してくれている今の台湾の人からも文句を言われますが、歴史的にはこのような事だったということです。そうなると、台湾と琉球の間で台湾に近い尖閣諸島は誰のものなのでしょうか?少し長くなりましたので、また書きます。(平成24年8月28日なるほど だなはた坊

2012.08.29

コメント(1)

-

緑のカボチャ 3個を追加で収穫した 東日本大震災536日後に

2011年今年は苗を2本かってきて畑においておく04月23日 hcで苗が売られていたので2本買っておく04月30日 畑に植えておく m-06の畑の畝に05月08日 その後 そのまま 成長はまだ始まらないまま ??05月22日 かぼちゃの蔓が延びている2本 花も付き出した06月05日 小さい実があちこちについてきている 楽しみだなあ昨年は作らなかったので 今年は2本のみ 場所もあるので 育ててみようそろそろ 実も付いてきそう 楽しみだあーーー06月19日 かぼちゃ 2個の実が付いている まだまだ たくさん出来そうだ06月26日 かぼちゃ 3個の実がついている かなり大きくなっている07月03日 かぼちゃ 3個の実はどんどん大きくなっている 昨年は7月12日に収穫07月10日 かぼちゃ 1個を収穫した 07月17日 かぼちゃ 2個を収穫した これで 終了 かぼちゃは撤去しよう 今年のかぼちゃは 3個にて終了したあーーー終了したはずのかぼちゃツルが残っていて また 伸びだしたm-07の畑の畝の端っこにツルが伸びていて また 実が2個ついている07月24日 m-07の畝の端っこに かぼちゃのつるが延びている07月31日 また実が2個ついてきている もう少しは様子を見てみよう08月07日 追加で2個のかぼちゃも収穫をしておいた08月21日 最後に収穫 1個と思っていたら4個もあった びっくりだなあ日曜に収穫して かぼちゃも 終了した 合計で9個となった2012年今年もまずは2本から m-0705月13日 HCで2本かってきておいた05月20日 なんとか2本 無事だけと やや貧弱になっている05月27日 まだ無事 okとしよう m-07の畑に植えている06月24日 やっと成長してきている あちこちに蔓が延びて 元気が良い07月01日 通路をあちこちと走りまわっている 茂りすぎになってきている07月08日 実がつきだした 07月22日 緑の実がついている07月28日 緑のかぼちゃ3個を収穫した07月29日 緑のカボチャ7個を収穫08月05日 緑1個の収穫08月11日 緑が1個08月26日 緑が3個 また収穫したg-2206月24日 こぼれ種からの発芽したかぼちゃ 3本ある 1本は伸びて大きい 2本は小さい07月01日 1本は通路を成長して伸びている 小さいのもそろそろ成長しつつある07月08日 蔓があちこちと延びてきている07月22日 白い実がついている07月28日 白のかぼちゃ 1個を収穫した07月29日 白が2個 収穫した08月05日 白が1個かぼちゃ緑が15個収穫した白は4個の収穫をした合計で19個 かなり沢山の収穫となった白いカボチャ品種をnetでみたら タキイのカボチャ夢味 ユメミ 良食味で栽培容易! 果皮が美麗な白皮カボチャ! 東日本大震災 3月11日発生08月29日は 既に536日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------尖閣、竹島、四島・・・領土と国(1) 台湾尖閣列島、竹島、そして根室四島(北方四島という呼び名はいかにも「日本ではない」という感じがするので、ここでは根室四島と呼ぶ)が注目を集めています。そこで、この問題を整理することにしました。「領土」と言うからには、その前提として「国」がなければならないのは当然です。そして、日本に住んでいると歴史が長いことと、四方が海なので国というのは「大昔からあるもの」と考えがちですが、世界では「国」や「国境」がハッキリしている方が珍しいということをまずは頭に入れなければなりません。その意味で「固有の国土」などというものはほとんど無いのです。たとえば、台湾ですが、明治初期の台湾は「清」という中国の国が軍隊を派遣していましたが、「清の国土」なのか「清の勢力範囲」なのかはハッキリしていませんでした。明治4年に琉球王国のご用船が難破して台湾に漂着した時、乗員69人の内、54名が斬首されるという事件がありました。今の常識では考えられませんが、「今の常識」はまさに「今の常識」であり、これを歴史的なことにそのまま適応するのは不適切です。ともかく、琉球王国も「国かどうかハッキリしない」という時期だったので、琉球政府に代わって日本政府がこの事件について清に賠償を求めます。難破して漂着した人を殺害するのですから、もし「国」であればその国の政府が賠償しなければなりません。ところが清は「台湾の中国人がやったのなら別だが、現地人がやったのだから俺には責任がない」と回答しました。この回答でわかることは台湾は清のものではなく清の一部が台湾に駐留していたということです。私たちは現代人ですから、どうしても「どこの国か?」と聞きたくなりますが、昔(たった150年ほど前)でも、「地域」があっても「国」ではないところは多かったのです。かくして紆余曲折はあったのですが、日本軍が台湾に上陸して報復します。ところが、中国の守備隊は台湾を守るのではなく、台湾の人を殺戮し、台北を放棄して逃げてしまいます。このことも、台湾は「清の領土」ではなく「清の軍隊が駐留していた」と言うことを示します。後に整理しますが、「中国」というのは「地域」の名称であって、「中国」という「国」ができたのは共産党が中国を統一したごく最近の事です。建国は1949年ですからまだ60年ほどしか経っていません。これは政治的な意味合いではなく学問的な解釈で、詳しくは歴史学者宮脇先生とシアターテレビジョンの「現代のコペルニクス」で詳しく解説をしています。結局、台湾は歴史的に「国」であったことはなく、日本と清の間の戦争(日清戦争)のあとの下関条約で「清の統治下」から「日本の統治下」に入り、まもなく1915年に「内地延長主義」、つまりそれまでの「植民地統治」から「日本国の延長」ということにかわり、歴史的にははじめて台湾は「日本国」という国の一部になったのです。私が「日本国は千島列島(占守島)から台湾まで」と言っているのは、政治的とか、良い悪いではなく、単純に歴史的には有史以来、台湾が国になったのは日本国の一部になってからという意味です。たとえば、アメリカ合衆国というのは最初は北アメリカの一部に13州を作って独立したのですが、その後、西に進み、インディアンやメキシコなどと戦って、州を増やして今のアメリカ大陸の「国」ができたのです。カリフォルニアがアメリカ合衆国の一部であるということと同じく、台湾は日本であるということになります。その後、日本が戦争に負けて台湾を放棄し、そのすぐ後(日本が降伏した1945年8月の2ヶ月後)、中華民国という国(中国ではない)が台湾に進駐して「実効支配」している状態です。200年前の状態という意味では台湾は台湾人(中国は台湾を植民地にしていたので、インドとイギリスの関係と同じ)のもの、100年前というと日本国、そして50年前というと誰のものでもないということになります。もし、台湾をもともとの人に返すということなら台湾人(1945年に移ってきた中華民国人ではなく、もともとの台湾人)という事になります。もちろん、領土は政治的、感情的なものですから、このようなことを言うと日本を支持してくれている今の台湾の人からも文句を言われますが、歴史的にはこのような事だったということです。そうなると、台湾と琉球の間で台湾に近い尖閣諸島は誰のものなのでしょうか?少し長くなりましたので、また書きます。(平成24年8月28日なるほど だなはた坊

2012.08.29

コメント(2)

-

お米 穂が入りだしている 新米ができつつある 東日本大震災536日後に

m07の貸し農園の隣の水田お米の穂が入りだした順調に育っている猛暑だけど お米は着実に育っている一方で 子供が米つくりしなくなって 雑草だらけの水田も出てきているg-22の畑の横の水田は 遺産相続でもめていて 米作りも何故かストップしているもめていても米をつくれば良いのに 喧嘩となつて 米作りができていないもったいないな 使わない畑なら はた坊に貸してくれればうれしいのになあ????東日本大震災 3月11日発生08月29日は 既に536日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------尖閣、竹島、四島・・・領土と国(1) 台湾尖閣列島、竹島、そして根室四島(北方四島という呼び名はいかにも「日本ではない」という感じがするので、ここでは根室四島と呼ぶ)が注目を集めています。そこで、この問題を整理することにしました。「領土」と言うからには、その前提として「国」がなければならないのは当然です。そして、日本に住んでいると歴史が長いことと、四方が海なので国というのは「大昔からあるもの」と考えがちですが、世界では「国」や「国境」がハッキリしている方が珍しいということをまずは頭に入れなければなりません。その意味で「固有の国土」などというものはほとんど無いのです。たとえば、台湾ですが、明治初期の台湾は「清」という中国の国が軍隊を派遣していましたが、「清の国土」なのか「清の勢力範囲」なのかはハッキリしていませんでした。明治4年に琉球王国のご用船が難破して台湾に漂着した時、乗員69人の内、54名が斬首されるという事件がありました。今の常識では考えられませんが、「今の常識」はまさに「今の常識」であり、これを歴史的なことにそのまま適応するのは不適切です。ともかく、琉球王国も「国かどうかハッキリしない」という時期だったので、琉球政府に代わって日本政府がこの事件について清に賠償を求めます。難破して漂着した人を殺害するのですから、もし「国」であればその国の政府が賠償しなければなりません。ところが清は「台湾の中国人がやったのなら別だが、現地人がやったのだから俺には責任がない」と回答しました。この回答でわかることは台湾は清のものではなく清の一部が台湾に駐留していたということです。私たちは現代人ですから、どうしても「どこの国か?」と聞きたくなりますが、昔(たった150年ほど前)でも、「地域」があっても「国」ではないところは多かったのです。かくして紆余曲折はあったのですが、日本軍が台湾に上陸して報復します。ところが、中国の守備隊は台湾を守るのではなく、台湾の人を殺戮し、台北を放棄して逃げてしまいます。このことも、台湾は「清の領土」ではなく「清の軍隊が駐留していた」と言うことを示します。後に整理しますが、「中国」というのは「地域」の名称であって、「中国」という「国」ができたのは共産党が中国を統一したごく最近の事です。建国は1949年ですからまだ60年ほどしか経っていません。これは政治的な意味合いではなく学問的な解釈で、詳しくは歴史学者宮脇先生とシアターテレビジョンの「現代のコペルニクス」で詳しく解説をしています。結局、台湾は歴史的に「国」であったことはなく、日本と清の間の戦争(日清戦争)のあとの下関条約で「清の統治下」から「日本の統治下」に入り、まもなく1915年に「内地延長主義」、つまりそれまでの「植民地統治」から「日本国の延長」ということにかわり、歴史的にははじめて台湾は「日本国」という国の一部になったのです。私が「日本国は千島列島(占守島)から台湾まで」と言っているのは、政治的とか、良い悪いではなく、単純に歴史的には有史以来、台湾が国になったのは日本国の一部になってからという意味です。たとえば、アメリカ合衆国というのは最初は北アメリカの一部に13州を作って独立したのですが、その後、西に進み、インディアンやメキシコなどと戦って、州を増やして今のアメリカ大陸の「国」ができたのです。カリフォルニアがアメリカ合衆国の一部であるということと同じく、台湾は日本であるということになります。その後、日本が戦争に負けて台湾を放棄し、そのすぐ後(日本が降伏した1945年8月の2ヶ月後)、中華民国という国(中国ではない)が台湾に進駐して「実効支配」している状態です。200年前の状態という意味では台湾は台湾人(中国は台湾を植民地にしていたので、インドとイギリスの関係と同じ)のもの、100年前というと日本国、そして50年前というと誰のものでもないということになります。もし、台湾をもともとの人に返すということなら台湾人(1945年に移ってきた中華民国人ではなく、もともとの台湾人)という事になります。もちろん、領土は政治的、感情的なものですから、このようなことを言うと日本を支持してくれている今の台湾の人からも文句を言われますが、歴史的にはこのような事だったということです。そうなると、台湾と琉球の間で台湾に近い尖閣諸島は誰のものなのでしょうか?少し長くなりましたので、また書きます。(平成24年8月28日なるほど だなはた坊

2012.08.29

コメント(0)

-

ニラ 猛暑でも ニラサンだけは元気 東日本大震災535日後に

昨年 ニラの収穫の予定今年は3月から どんどんと収穫している庭のニラ あちこち どんどん葉が出てきている-収穫中g-22 ここも発芽してきた 3月6日m-08 発芽してきたのは2月28日庭のニラ たくさんあるのでどんどん収穫収穫3月05日 初の収穫をした 今年は早いぞ3月12日 2回目の収穫をした3月20日 3回目の収穫をした3月27日 4回目の収穫をした4月03日 5回目の収穫をした4月12日 6回目の収穫をした4月20日 7回目の収穫をした4月28日 8回目の収穫をした5月08日 9回目の収穫をした5月22日 10回目の収穫をした5月29日 11回目の収穫をした6月05日 12回目の収穫をした6月12日 13回目の収穫をした6月26日 14回目の収穫をした7月03-10-17-24-31日 収穫しなかった8月07日 15回目の収穫をした8月21日 花の蕾があちこちに出てきている8月28日 g22のニラ 3wkでやっと回復した しかし花蕾だらけになってきている9月18日 m08のニラ 収穫をしておいたニラは元気だなあ3月-4回4月-4回5月-3回6月-3回と もう14回の収穫をした7月- 0回 7月は収穫していない さすがに ニラも多すぎた感じになっている8月- 1回 これで15回目の収穫 g229月- 1回 これで16回目の収穫 m0810月 -1回 これで17回目の収穫 g-2211月 -m08の分 まだ冷蔵庫に在庫があるので 収穫はしなかった12月 -庭のニラ すこし収穫した 1回 合計で18回の収穫をした 今年 01月09日 m08のニラは枯れ草になっていたニラが枯れてしまった 在庫はなしになった次は3月になると 新芽が出るだろう02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ そろそろ青くなってきてくれそう03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている今年のニラ 収穫は4月から 開始だなあ04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い04月22日 2回目の収穫した05月03日 3回目の収穫をした05月13日 4回目の収穫をした05月20日 5回目の収穫をした06月10日 6回目の収穫をした06月30日 7回目の収穫をした07月08日 8回目の収穫をした07月15日 9回目の収穫をした07月22日 10回目の収穫をした08月05日 11回目の収穫をした08月12日 12回目の収穫をした08月19日 13回目の収穫をした08月26日 14回目の収穫をしたにら 庭にもあるので 便利 いつでも収穫 どんどん 食べよう猛暑だけど ニラは元気に育っているすばらしーーーい すんばらしーーい東日本大震災 3月11日発生08月28日は 既に535日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------1978年、1988年、そして1998年1978年の気象観測人工衛星、1988年のハンセン証言、そしえ1998年の気温急上昇と10年ごとに温暖化でエポックがありました。科学を長くやっていると、自然というのが実に複雑で到底、人間の頭で考えられるようなものではないことに常に気づかされます。私が温暖化に冷ややかなのは、自然を理解できない人間はこれから寒冷化するか温暖化するか分からないのに、温暖化対策などをすると私たちの孫は「寒さと農業の不作」で酷い目に遭うのではないかと心配しているからです。1988年の少し前、アメリカは天候が不順で、干ばつ、寒い夏などが続き農業はとても困っていました。その頃はまだ「バイオ燃料」などはなかったので、食料を燃料にするなどという大胆なことは行われていませんでした。だから、値段は上がらず、収穫は少ないというような状態が続いていました。このグラフは1980年代のアメリカ農業がいかに不調だったかを示したものです。そして、いよいよ1988年が訪れます。この年、気象庁の言い方では「過去に経験の無いほどの干ばつ」に見舞われた(本当は20,30年に一度はあるのですが)北アメリカはトウモロコシの収穫が実に20%も減りました。2012年8月、アメリカのトウモロコシの不調が話題になっていますが、14%の不作ですから、1988年よりは良い方です。(テレビでは「歴史的な不作」と言っていましたが、勉強していないのでしょう。最近、気象庁やテレビが豪雨や台風で極端に強い言葉を使っています。今日は沖縄に来た台風15号について「史上最強」といっていましたが、本当は「2003年の台風14号と同じ規模」のものを「史上最強」と表現しているようです。)そこで、上院議員、テレビ局、銀行資本が手を組んで、一騒ぎをおこします。それが1988年6月23日にアメリカ上院で開かれた「気象変動の公聴会」でした。5月のシカゴ商品相場の動きを見て、さらに6月23日というワシントンで有名な「熱い特異日」を公聴会の日に選び、それに加えて朝早く議会に来た担当者が冷房を切るという丁寧な作戦を組んだのが成功して、ものすごく熱い議場の中でNASAのハンセン博士が証言したときのグラフがこのグラフです。それから23年経った今では、温暖化の予測がまったく外れたことを示しています。科学的根拠がなかったからです。しかし彼は「もし、これから世界が協調してCO2を減らさなければ世界の気温はさらにあがり、気候が変動して大変なことになる」と演説し、それを受けて農業議員が「工業がだすCO2が原因だから、農業に金を回せ」と工作をします。これが地球温暖化騒動のもとでした。しかし、自然と人間の関係は実におもしろいものです。ハンセンが証言した1988年以後、二つのことが起こったのです。一つが「気温が上がらなくなった」ということ、もう一つが「農業が好調になった」ということでした。「夜明け前がもっとも暗い」とはよく言ったものです。ところが、この話を聞いて「しめた!」と思った人は多かったのです。まずゴア元副大統領は「これは原子力に有利」、サッチャー元イギリス首相は「北海油田の後、原子力をしなければ」、ヨーロッパは「アジアの植民地を失って困っていたが、これこそアジアの発展を止められる」、日本の橋本元首相「政治的に苦しい情勢を打破できる」、環境省は「このビッグテーマで環境庁と省にするぞ」、環境産業「3兆円の利権だ」と言うことになったのです。かくして人間社会は温暖化騒動でわいたのですが、地球は人間の言う事を聞いてはくれません。CO2の温暖化なら真っ先に気温が上がるはずの人工衛星で測定した上空の気温はいっこうにあがらなかったのです。でも突然、1998年だけ上がったのですが、この理由は何でしょうか?もともとCO2によって気温が上がるならだらだらと上がるはずですし、まして「急激に下がる」などということは起こらないのですから、この変化はどうにも説明できなかったのです。数1000メートル上空の気温が半年から1年だけ上がってまた元に戻るなど言うことが起こるには、なにか全く別のことを考えなければならないからです。ところが、その頃、日本の四国沖でも不思議なことが起こっていました。黒潮の水温はペルー沖の影響を受けて少し高くなっていましたが1988年になって急激にあがり、また下がったのです(高知大学論文による)。この水温の上昇で温帯性の藻類が高知の沿岸から消えて、熱帯性の藻類に変わったのです。この現象を「CO2による温暖化のせい」と新聞などが報じました。マスコミがいい加減であることは、ここで特に書くまでもないですが、CO2によって上がる温度は大気ですから、大気の温度が上がって海水温が突如、上昇するということはありません。空気から水への伝熱量は物理的に分かってみるものでとても小さいからです。また温暖化というのは水温が上がったり下がったりするものではなく、徐々にあがるのです。そうすると、上空の気温でも、海水温でもこの1998年の急上昇は温暖化とは別の原因としなければなりません。また、上空と海水温の両方を同時に説明できるものでなければならないのも当然です。ところで「温暖化騒動」が社会に出てきた頃には多くの人は「これまで地球の気温はどのように変化し、何が問題だったか」について欲知らなかったのは当然ですが、すでに20年ほど経ったので、そろそろ「冷静に歴史を振り返る」ことも必要と思います。このグラフは今から40万年ほど前からの地球の気温の変化で、だいたい12万年ごとに暖かくなったり(間氷期)、寒くなったり(氷期)しています。氷期になると北極海から台湾ぐらいまでがすべて氷河に覆われますから、日本列島は誰も住めないでしょう。もし今までの寒暖の周期がこれからも続くなら(その可能性が最も高い)、しばらくすると気温はドンドン下がっていくはずなのです。「厳冬の前の小春日和をなぜ怖がるのか?」と言ったのはアメリカの物理学者ですが、私も温暖化について同じ心配をしているのです。この12万年の周期より短い周期が500年で、ローマ帝国の東西分裂、ノルマンディーの北方進出、世界的な戦国時代、そして今の温暖化騒動と、過去に500年ごとの変化があり、そのたびにアルプスの氷河は頂上まで融けてはまた麓まで進むということをくり返しています。グリーンランドの氷も同じです。このブログで再三、指摘していますが、科学的なことで知らない人を脅しお金を取る・・・ということはこの温暖化ばかりではなく「町にゴミがあふれるからリサイクル」、「東海地方に地震が来るから耐震補強」、「タバコを吸うと肺がんになる」など枚挙にいとまがありません。専門家がその魂と誠実さを失ったのはヨーロッパで1920年と言われていますが、日本こそが専門家の魂(武士の魂)と誠実さ(日本人の誠)を保ってもらいたいものです。(平成24年8月27日)ふむふむはた坊

2012.08.28

コメント(0)

-

オクラ 今週も2個のみ 東日本大震災535日後に

昨年のオクラ5月03日 種まきした 昨年の保存した種5月15日 まだ 発芽しない5月22日 まだ 発芽しない 種みるが そのまま 発芽しないようだなあ ???今年の発芽は どうも失敗となったみたい 種の保存がよくなかったのかな ??種を買ってきて 再度 種まきをしよう5月22日 種をかってきて再度の種まきをした5月28日 まだ発芽していない 遅いなあ5月30日 発芽した おお 結構と時間がかかるが カバーもしているので okだ06月05日 畑に移動した g-10に移動ok 20本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 苗はすこし生長してきている 雑草を取り除いておく07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある07月17日 初の収穫だ 4個あり第二弾の種の種まき06月05日 2回目も種まき06月11日 すこし発芽してきている06月12日 移動だ m08の畑に移動した 8本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 こちらの苗もok 無事である 問題はなし07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある 07月17日 初の収穫だ 4個あり 花があちこちで咲いている07月24日 25個の収穫をしておく 本格的に実が付き出した07月31日 30本の収穫をしておく 合計59個08月07日 30個の収穫をしておく 合計89個08月13日 20個の収穫をしておく 合計109個08月20日 20個の収穫をしておく 合計129個08月28日 20個の収穫をしておく 合計149個09月04日 20個の収穫をしておく 合計169個09月11日 20個の収穫をしておく 合計189個09月18日 20個の収穫をしておく 合計209個09月23日 30個の収穫をしておく 合計239個10月01日 30個の収穫をしておく 合計269個10月10日 20個の収穫をしておく 合計289個10月16日 10個の収穫をしておく 合計299個10月22日 10個の収穫をしておく 合計309個7月17日より収穫を開始 ただいま 309個今年のオクラ04月08日 オクラの種を買ってきておいた今年も5月より種まきをしよう04月30日 庭で種まきをしておく05月10日 発芽してきている 16pots 10日かかる05月13日 g-22の畑に移動 植え付けしておいた05月20日 苗は無事 16本くらいある06月17日 なんとか育ちつつある これでokだなあ06月30日 花がついている 順調に育ちつつある予備として オクラの種まき 第二弾05月27日 追加で庭で種まきをしておく06月03日 発芽した すこしだけ 5本くらいかな残っているのは06月10日 畑に移動する m-06に植え付けた06月17日 残っているのは 2本だけ まあ 予備なのでokオクラ 花も咲き出した なんとか育ちつつある07月08日 良く見ると 実があちこちに付いている 収穫をしておいた15個07月11日 2回目の収穫をした15個07月16日 3回目の収穫をした30個07月19日 4回目の収穫をした20個07月22日 5回目の収穫をした20個07月29日 6回目の収穫をした30個08月05日 7回目の収穫をした30個08月12日 8回目の収穫 8個08月19日 9回目の収穫 2個08月26日 10回目の収穫 2個勢いが弱ってきているかな さすがに7月8日から 15+15+30+20+20+30+30+8+2+2=172個東日本大震災 3月11日発生08月28日は 既に535日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------1978年、1988年、そして1998年1978年の気象観測人工衛星、1988年のハンセン証言、そしえ1998年の気温急上昇と10年ごとに温暖化でエポックがありました。科学を長くやっていると、自然というのが実に複雑で到底、人間の頭で考えられるようなものではないことに常に気づかされます。私が温暖化に冷ややかなのは、自然を理解できない人間はこれから寒冷化するか温暖化するか分からないのに、温暖化対策などをすると私たちの孫は「寒さと農業の不作」で酷い目に遭うのではないかと心配しているからです。 1988年の少し前、アメリカは天候が不順で、干ばつ、寒い夏などが続き農業はとても困っていました。その頃はまだ「バイオ燃料」などはなかったので、食料を燃料にするなどという大胆なことは行われていませんでした。だから、値段は上がらず、収穫は少ないというような状態が続いていました。このグラフは1980年代のアメリカ農業がいかに不調だったかを示したものです。そして、いよいよ1988年が訪れます。この年、気象庁の言い方では「過去に経験の無いほどの干ばつ」に見舞われた(本当は20,30年に一度はあるのですが)北アメリカはトウモロコシの収穫が実に20%も減りました。2012年8月、アメリカのトウモロコシの不調が話題になっていますが、14%の不作ですから、1988年よりは良い方です。(テレビでは「歴史的な不作」と言っていましたが、勉強していないのでしょう。最近、気象庁やテレビが豪雨や台風で極端に強い言葉を使っています。今日は沖縄に来た台風15号について「史上最強」といっていましたが、本当は「2003年の台風14号と同じ規模」のものを「史上最強」と表現しているようです。)そこで、上院議員、テレビ局、銀行資本が手を組んで、一騒ぎをおこします。それが1988年6月23日にアメリカ上院で開かれた「気象変動の公聴会」でした。5月のシカゴ商品相場の動きを見て、さらに6月23日というワシントンで有名な「熱い特異日」を公聴会の日に選び、それに加えて朝早く議会に来た担当者が冷房を切るという丁寧な作戦を組んだのが成功して、ものすごく熱い議場の中でNASAのハンセン博士が証言したときのグラフがこのグラフです。それから23年経った今では、温暖化の予測がまったく外れたことを示しています。科学的根拠がなかったからです。しかし彼は「もし、これから世界が協調してCO2を減らさなければ世界の気温はさらにあがり、気候が変動して大変なことになる」と演説し、それを受けて農業議員が「工業がだすCO2が原因だから、農業に金を回せ」と工作をします。これが地球温暖化騒動のもとでした。しかし、自然と人間の関係は実におもしろいものです。ハンセンが証言した1988年以後、二つのことが起こったのです。一つが「気温が上がらなくなった」ということ、もう一つが「農業が好調になった」ということでした。「夜明け前がもっとも暗い」とはよく言ったものです。ところが、この話を聞いて「しめた!」と思った人は多かったのです。まずゴア元副大統領は「これは原子力に有利」、サッチャー元イギリス首相は「北海油田の後、原子力をしなければ」、ヨーロッパは「アジアの植民地を失って困っていたが、これこそアジアの発展を止められる」、日本の橋本元首相「政治的に苦しい情勢を打破できる」、環境省は「このビッグテーマで環境庁と省にするぞ」、環境産業「3兆円の利権だ」と言うことになったのです。かくして人間社会は温暖化騒動でわいたのですが、地球は人間の言う事を聞いてはくれません。CO2の温暖化なら真っ先に気温が上がるはずの人工衛星で測定した上空の気温はいっこうにあがらなかったのです。でも突然、1998年だけ上がったのですが、この理由は何でしょうか?もともとCO2によって気温が上がるならだらだらと上がるはずですし、まして「急激に下がる」などということは起こらないのですから、この変化はどうにも説明できなかったのです。数1000メートル上空の気温が半年から1年だけ上がってまた元に戻るなど言うことが起こるには、なにか全く別のことを考えなければならないからです。ところが、その頃、日本の四国沖でも不思議なことが起こっていました。黒潮の水温はペルー沖の影響を受けて少し高くなっていましたが1988年になって急激にあがり、また下がったのです(高知大学論文による)。この水温の上昇で温帯性の藻類が高知の沿岸から消えて、熱帯性の藻類に変わったのです。この現象を「CO2による温暖化のせい」と新聞などが報じました。マスコミがいい加減であることは、ここで特に書くまでもないですが、CO2によって上がる温度は大気ですから、大気の温度が上がって海水温が突如、上昇するということはありません。空気から水への伝熱量は物理的に分かってみるものでとても小さいからです。また温暖化というのは水温が上がったり下がったりするものではなく、徐々にあがるのです。そうすると、上空の気温でも、海水温でもこの1998年の急上昇は温暖化とは別の原因としなければなりません。また、上空と海水温の両方を同時に説明できるものでなければならないのも当然です。ところで「温暖化騒動」が社会に出てきた頃には多くの人は「これまで地球の気温はどのように変化し、何が問題だったか」について欲知らなかったのは当然ですが、すでに20年ほど経ったので、そろそろ「冷静に歴史を振り返る」ことも必要と思います。このグラフは今から40万年ほど前からの地球の気温の変化で、だいたい12万年ごとに暖かくなったり(間氷期)、寒くなったり(氷期)しています。氷期になると北極海から台湾ぐらいまでがすべて氷河に覆われますから、日本列島は誰も住めないでしょう。もし今までの寒暖の周期がこれからも続くなら(その可能性が最も高い)、しばらくすると気温はドンドン下がっていくはずなのです。「厳冬の前の小春日和をなぜ怖がるのか?」と言ったのはアメリカの物理学者ですが、私も温暖化について同じ心配をしているのです。この12万年の周期より短い周期が500年で、ローマ帝国の東西分裂、ノルマンディーの北方進出、世界的な戦国時代、そして今の温暖化騒動と、過去に500年ごとの変化があり、そのたびにアルプスの氷河は頂上まで融けてはまた麓まで進むということをくり返しています。グリーンランドの氷も同じです。このブログで再三、指摘していますが、科学的なことで知らない人を脅しお金を取る・・・ということはこの温暖化ばかりではなく「町にゴミがあふれるからリサイクル」、「東海地方に地震が来るから耐震補強」、「タバコを吸うと肺がんになる」など枚挙にいとまがありません。専門家がその魂と誠実さを失ったのはヨーロッパで1920年と言われていますが、日本こそが専門家の魂(武士の魂)と誠実さ(日本人の誠)を保ってもらいたいものです。(平成24年8月27日)ふむふむはた坊

2012.08.28

コメント(0)

-

今週のトマト ミニトマト まだまだ 東日本大震災534日後に

昨年のトマト 桃太郎 4本を購入した トマトも栽培を開始04月03日 hcで苗を4本 桃太郎を購入して 畑に植えておいた m06に植え付け04月03日 hcでブチトマト アイコの苗も2本を購入した これもm06に植え付け04月09日 畑にいくと苗がなくなっている 綺麗に消滅して何もない ????04月10日 あわてて またhcにトマトの苗を買いに行く 桃太郎4個と赤のブチトマト204月10日 すぐに また 苗を植えておく04月17日 再度の苗の6本は今回は無事に残る04月23日 ミニトマトの苗画1本 何かにかじられて枯れた 04月24日 補修でミニトマト2本をhcで購入して植えつけた04月28日 ついで またミニトマト2本を増やしておいた05月01日 ミニトマトには花がついている トマトはまだまだ05月08日 ミニトマト また2本 20円で安売りしていたので買って会社に植えた05月15日 ミニトマトm06の分に実が付き出した 支柱をつけておいた05月22日 ミニトマトm07の分にも実が付き出した05月29日 ミニトマト庭のものにも 会社のものにも実が付き出した06月19日 初のミニトマト 真っ赤なのが1個 初の収穫した 美味06月22日 すこし赤みがついた実も4個 とっておいた06月29日 ようやく赤くなつた実が増えてきた これから毎週 赤いミニトマトが収穫可能07月03日 トマトの赤い実もやっと2個収穫できた これから どんどん収穫へ 07月06日 2回目のトマトの収穫10個 ミニトマトも20個トマト桃太郎 4本 m-06 実が付いた 7/3-2個赤くなったブチトマト赤 5本の苗 m06-3本 m07-2本 m-20-2本 実が付いた会社にも 2本のトマトと2本のブチトマトを植えておいた 実が付いた 7/3-1個赤家の庭にも 2本のブチトマトを植えておいた 実が付いた 7/3-4個赤くなるミニトマト 6月19日 初の実の収穫6個 6月22日 4個6月29日 20個の収穫7月03日 40個の収穫7月04日 家の庭のミニトマトも赤くなっている4個の収穫をした7月06日 20個の収穫7月09日 20個の収穫7月13日 20個の収穫7月17日 100個の収穫7月24日 50個の収穫7月31日 50個の収穫8月06日 100個の収穫 合計430個8月14日 20個の収穫 合計450個トマト 7月03日 初の2個の収穫をした7月04日 会社でも赤くなっていた 1個の収穫をする7月06日 2回目の収穫は10個7月09日 3回目の収穫は10個7月13日 4回目の収穫は10個7月17日 5回目の収穫は20個7月24日 6回目の収穫は10個7月31日 7回目の収穫は10個8月06日 8回目の収穫は10個 合計87個8月14日 9回目の収穫は2個 合計89個8月20日 10回目の収穫は1個 合計90個家の庭のトマトは 終了した会社のトマトも そろそろ終了畑のトマト ミニトマト もう勢いはなし今年のトマト04月22日 hcで苗を2本買ってきた 桃太郎すぐに畑に植えておいたトマトも植え付け開始 カバーを付けておいた 05月06日 花も咲き出している05月13日 ワキメ 庭に移動して育てている05月27日 かなり大きくなってきている 支柱をつけておく06月04日 下には実がどんどんついてきている 楽しみだなあ 06月17日 下から1-2-3-と実がついている まだ青い06月23日 1個が赤くなりつつある06月26日 初の1個の収穫をした めでたい07月01日 その後はゆくりとしている07月08日 やっと5個 どんどん増えている07月19日 6個の収穫07月22日 6個の収穫今年のミニトマト04月22日 4つの苗 中サイズの実のつくのを購入 畑に植え付けたミニトマト ブチのサイズは中玉とした05月06日 花も咲き出している05月13日 ワキメ 庭に移動して育てている05月27日 かなり大きくなってきている 支柱をつけておく06月03日 下のほうに実がついている 中サイズなので おおきい実になりそう 楽しみ06月17日 下から1-2-3-と実がついている 実は赤くなりだしたのもある06月23日 赤くなっての7個の収穫をした06月26日 続いて10個 どんどん収穫していこう07月01日 続いて5個 まだ 少ないなあ07月08日 12個くらい まあまあ07月19日 30個くらい そろそろ大量の収穫できそう07月22日 40個くらい どんどん赤くなる07月28日 40個 完熟になっている07月29日 40個 追加で収穫ワキメから どんどん増やそう05月27日 庭で刺し芽をしておいた ただいま10本のワキメは育ちつつある06月03日 追加で庭でまた刺し芽をした これで 合計20本の刺し芽となった06月10日 m-08の畑に刺し芽の20本を移動 全部20ともに畑に定植した06月17日 支柱をつけて追肥をしておいた 06月24日 刺し目の分 どんどん成長してきている 楽しみ07月15月 やっと実の収穫 まずは2個07月19日 10個くらい そろそろ実が一杯に付き出している07月22日 10個くらい どんどん赤くなりつつつある07月29日 40個くらい収穫した収穫トマト2本 収穫は6月26日から 1+1+5+1+5+6+6+6+6+6+10+6+4 =63個ミニトマト4本収穫6月23日7+10+10+5+12+20+48+30+40+40+40+40+50+40+20=412個 刺し芽の20本 収穫は7月15日から 2+10+10+10+40+20+40+60+80=272個会社ミニトマト2本 収穫は7月08日から 4+1+3+4+10+10+10+6+10+4 =62個会社トマト2本 収穫は7月22日から 1+2+6+2+4+2 =17個収穫はそろそろ お終いになってきているそろそろ 実の付き方が ゆっくり 皮も固くなりつつある東日本大震災 3月11日発生08月27日は 既に534日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------教育談義 1 教育はなぜ進歩しないのか?教育の議論は難しい。何が難しいかというと、いつも「一」(イチ)から始めなければならないからだ。私が専門とする物理学では、まず「ニュートンの肩の上」に学生を乗せる。そこは30年前に物理を学んだ先生でも、たったいま勉強した学生でもまったく同じ問題に同じ答えがでる。ここで言う「ニュートンの肩の上」というのは「古典力学」ということではなく「既存の体系だった学問」という意味だ。その中に若干の疑問があっても、ほぼ「全員がそれでよいと認める理論」である。その上で、個別のことや最新の学問を学ぶ。学問は永遠に続くので、私たちの知識は不完全で、間違っている。だから私は講義の最後に、「私は君たちをニュートンの肩の上にのせた。君たちはその肩の上から遠くを見ることはできるだろう。でも、その景色は本当ではない。つまり、私が教えたことは間違っているからだ。」「なぜ、間違っているということが分かるかというと、今からわずか1000年前。平安時代の物理の先生は、私と違うことを「正しい」として教えた。今から1000年後の先生は、「かつては・・・・なことも分かっていなかったと言うだろう」と言われるだろう。」平安時代には電気という概念がなかった。だから「雷は雲の上にいる雷神が起こしている」と教えた。現在の我々も似たようなものだ。・・・・・・・・・ところが、教育というのは、「ニュートンの肩」が見えない。だから誰でもどこからでも議論をする。共通の真理というものがないように思える(本当はあるにしても)。第二に、その結果として、長く教育をしてきた人と、一回も学校で教えたことが無い人が同じ知識と経験を持つという前提に立つ。そうすると、「教育理論に詳しく、長い教師経験を持つ」という人と、「教育を勉強したことがなく、教育経験がない」という人の意見がかみ合わない。かみ合わないのも当然でもある。ある人の考えというのは勉強したり、経験したりすることによって変わるものだから、同じ人間でも過去の自分と今の自分で意見が違うはずだから、他人同士ならなおさら合わないだろう。もし「教育」というものが進歩するものであれば、これまでの理論や経験で「これは正しい」というものが確定しているはずである。・・・・・・・・・ただ、物理学とは違い、人間も変化するし、社会も変わるので、それに応じて教育も変化する。でも、それは「人間と社会の変化に合わせて補正していく」ということであって、教育という学問の真理が変化するのではない。・・・・・・・・・フランスのルソーやペスタロッチぐらいから近代教育学が始まって、日本では吉田松陰、伊沢修二かも知れない。大学の教育学部では、膨大な数の教育学を学ぶのだが、それでも教育学というのがなかなか確立しない一つの理由に、教育の結果として育てられる人間像が確定しない、もしくは確定しなければならないという「妄想」があるからと思う。教育はしばしば「政治」と直結し、「宗教、道徳」とも密接な関係になる。「どういう人間を育てるか」とか、「平和を愛する人」などという「教育外」の問題にとらわれるのである。日教組が政治活動をしたのも、そこを錯覚したからだろうし、今、また教育に逆の政治活動や信念に基づく意見が出ている。「若者は礼儀正しくあるべきだ」とか、「日本人は日の丸に尊敬の心を持たなければならない」というのは教育には関係がない。その点では「環境」と似ている。環境学の基本は「このような環境にどうしたら到達するか」ということが定まったら、それに至る道を示すものであって、環境学自らが「このような環境が望ましい」と言うものではない。たとえば「一度使った物を、もう一度、使うようにしたい」というのは社会の希望であり、それをどのように達成するかは環境学である。もう一つ踏み込めば、「資源最小で最大の幸福を得たい」というテーマに対して、「それならこのような社会構造」というのも環境学かもしれない。ところが、多くの人が「環境」に「哲学」を入れる。そうすると、「ものを大切にしなければならないのに、なぜリサイクルに反対するのか」というような支離滅裂な議論がでる。「ものを大切にする」ということと、それが「リサイクルという手段で達成される」というのは違う。前者は「希望」であり、後者は「それを達成するための手段」だからだ。・・・・・・・・・・「こういう若者を育てたい」というのは希望であり、「それならこのような教育方法で」というのが手段である。「こういう若者を育てたい」という希望は時代によって変わる。「立派な軍人を育てたい」という場合と、「融和な家庭人が理想だ」という場合もあり、また家庭というのが無くなれば「個人として自立して生きていける人間」ということになる。それぞれに応じて、教育方法があるはずで、教育談義をするときには「希望」は固定(仮定)しておかなければならず、もし「希望」を論じるなら、教育とは切り離した方がよい。「希望」が社会で統一できないなら、統一できるところを教育の目標にするか、あるいは統一されなくてもある程度の目標を置くかを決める必要がある。いずれにしても、教育は「人間や社会の理想」とは無関係で、それらが決まれば「方法が決まる」ものである。(平成22年7月11日 執筆)なるほどはた坊

2012.08.27

コメント(2)

-

17回目のシソの葉の収穫 東日本大震災534日後に

昨年のしその葉まずは 2個の苗を購入した04月03日 hcでの青しその葉の苗 2個をみつけて購入した04月10日 1本が枯れた あーあ04月17日 hcで追加の苗を2本かって植えた04月24日 苗は合計で3本が無事に こぼれ種の発芽 すこし 出てきている04月29日 こぼれ種のしその葉も大きくなりだした これで しそは大量に出来る05月08日 初の葉の収穫をしておく こぼれ種の青と赤のしその発芽も確認 okだな05月15日 2回目の青しその葉の収穫をしておく05月22日 3回目のアオシソの葉を収穫しておく05月29日 4回目のアオシソの収穫をした06月05日 5回目のアオシソの収穫をした06月12日 6回目のアオシソの収穫をした06月19日 7回目のアオシソの収穫をした06月26日 8回目のアオシソの収穫をした07月03日 9回目のアオシソの収穫をした07月10日 10回目のアオシソの収穫をした07月17日 11回目のアオシソの収穫をした07月24日 12回目のアオシソの収穫をした07月31日 13回目のアオシソの収穫をした08月07日 14回目のアオシソの収穫をした08月13日 15回目のアオシソの収穫をした08月20日 16回目のアオシソの収穫をした09月02日 17回目のアオシソの収穫をした09月09月 18回目のアオシソの収穫をした 葉は終了だなこぼれ種の発芽青しそ 昨年は3月22日に 今年は4月24日に 赤しそ 昨年は4月11日に 今年は5月08日に 今年は寒かったみたい??? しその収穫 5/8---開始青しそ 18回赤しそ 0回青そしの葉も もうダメ 穂がでて 花が咲いてきている10月23日 しその実がたくさんある 香りが良い しかし 手間暇がかかるので放置しその実 香りも楽しんだで じゃまなので そそろそろ 全部を撤去しよう今週の日曜は全部 撤去としよう今年まずは hcでの苗から04月15日 hcでの苗があったので まずは1本 58円なり m-08の畑に1本 植え付けた05月20日 初の収穫 すこしこぼれ種の発芽は 05月20日 あちこちにたくさん発芽している05月26日 2回目の収穫をしたあ05月31日 3回目の収穫をしたーあ06月03日 4回目の収穫をしたーーーあ06月10日 5回目の収穫をしたーーーーーーあ06月17日 6回目の収穫をしたーーーーーーーーーーあ06月24日 7回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーあ06月30日 8回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーーーあ07月08日 9回目の収穫をしたーーーーーーーーーーーーーーーーーあ07月11日 10回目の収穫をした----------------------------------あ07月16日 11回目の収穫をした---------------------------あ07月22日 12回目の収穫をした----------------------あ07月29日 13回目の収穫をした------------------あ08月05日 14回目の収穫をした--------------あ08月12日 15回目の収穫をした----------あ08月19日 16回目の収穫をした------あ08月26日 17回目の収穫をした--あもう 1-2回 収穫できそう東日本大震災 3月11日発生08月27日は 既に534日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------教育談義 1 教育はなぜ進歩しないのか?教育の議論は難しい。何が難しいかというと、いつも「一」(イチ)から始めなければならないからだ。私が専門とする物理学では、まず「ニュートンの肩の上」に学生を乗せる。そこは30年前に物理を学んだ先生でも、たったいま勉強した学生でもまったく同じ問題に同じ答えがでる。ここで言う「ニュートンの肩の上」というのは「古典力学」ということではなく「既存の体系だった学問」という意味だ。その中に若干の疑問があっても、ほぼ「全員がそれでよいと認める理論」である。その上で、個別のことや最新の学問を学ぶ。学問は永遠に続くので、私たちの知識は不完全で、間違っている。だから私は講義の最後に、「私は君たちをニュートンの肩の上にのせた。君たちはその肩の上から遠くを見ることはできるだろう。でも、その景色は本当ではない。つまり、私が教えたことは間違っているからだ。」「なぜ、間違っているということが分かるかというと、今からわずか1000年前。平安時代の物理の先生は、私と違うことを「正しい」として教えた。今から1000年後の先生は、「かつては・・・・なことも分かっていなかったと言うだろう」と言われるだろう。」平安時代には電気という概念がなかった。だから「雷は雲の上にいる雷神が起こしている」と教えた。現在の我々も似たようなものだ。・・・・・・・・・ところが、教育というのは、「ニュートンの肩」が見えない。だから誰でもどこからでも議論をする。共通の真理というものがないように思える(本当はあるにしても)。第二に、その結果として、長く教育をしてきた人と、一回も学校で教えたことが無い人が同じ知識と経験を持つという前提に立つ。そうすると、「教育理論に詳しく、長い教師経験を持つ」という人と、「教育を勉強したことがなく、教育経験がない」という人の意見がかみ合わない。かみ合わないのも当然でもある。ある人の考えというのは勉強したり、経験したりすることによって変わるものだから、同じ人間でも過去の自分と今の自分で意見が違うはずだから、他人同士ならなおさら合わないだろう。もし「教育」というものが進歩するものであれば、これまでの理論や経験で「これは正しい」というものが確定しているはずである。・・・・・・・・・ただ、物理学とは違い、人間も変化するし、社会も変わるので、それに応じて教育も変化する。でも、それは「人間と社会の変化に合わせて補正していく」ということであって、教育という学問の真理が変化するのではない。・・・・・・・・・フランスのルソーやペスタロッチぐらいから近代教育学が始まって、日本では吉田松陰、伊沢修二かも知れない。大学の教育学部では、膨大な数の教育学を学ぶのだが、それでも教育学というのがなかなか確立しない一つの理由に、教育の結果として育てられる人間像が確定しない、もしくは確定しなければならないという「妄想」があるからと思う。教育はしばしば「政治」と直結し、「宗教、道徳」とも密接な関係になる。「どういう人間を育てるか」とか、「平和を愛する人」などという「教育外」の問題にとらわれるのである。日教組が政治活動をしたのも、そこを錯覚したからだろうし、今、また教育に逆の政治活動や信念に基づく意見が出ている。「若者は礼儀正しくあるべきだ」とか、「日本人は日の丸に尊敬の心を持たなければならない」というのは教育には関係がない。その点では「環境」と似ている。環境学の基本は「このような環境にどうしたら到達するか」ということが定まったら、それに至る道を示すものであって、環境学自らが「このような環境が望ましい」と言うものではない。たとえば「一度使った物を、もう一度、使うようにしたい」というのは社会の希望であり、それをどのように達成するかは環境学である。もう一つ踏み込めば、「資源最小で最大の幸福を得たい」というテーマに対して、「それならこのような社会構造」というのも環境学かもしれない。ところが、多くの人が「環境」に「哲学」を入れる。そうすると、「ものを大切にしなければならないのに、なぜリサイクルに反対するのか」というような支離滅裂な議論がでる。「ものを大切にする」ということと、それが「リサイクルという手段で達成される」というのは違う。前者は「希望」であり、後者は「それを達成するための手段」だからだ。・・・・・・・・・・「こういう若者を育てたい」というのは希望であり、「それならこのような教育方法で」というのが手段である。「こういう若者を育てたい」という希望は時代によって変わる。「立派な軍人を育てたい」という場合と、「融和な家庭人が理想だ」という場合もあり、また家庭というのが無くなれば「個人として自立して生きていける人間」ということになる。それぞれに応じて、教育方法があるはずで、教育談義をするときには「希望」は固定(仮定)しておかなければならず、もし「希望」を論じるなら、教育とは切り離した方がよい。「希望」が社会で統一できないなら、統一できるところを教育の目標にするか、あるいは統一されなくてもある程度の目標を置くかを決める必要がある。いずれにしても、教育は「人間や社会の理想」とは無関係で、それらが決まれば「方法が決まる」ものである。(平成22年7月11日 執筆)なるほどはた坊

2012.08.27

コメント(0)

-

落花生 なんとか 無事 東日本大震災533日後に

昨年の落花生種は購入したが 植え付けは4月か5月くらい04月03日 hcでの種を1つ買っておいた04月17日 庭でpotに種まきをした05月05日 やっと発芽した05月15日 畑のg-10のほうに移動して植え付けした 20個05月22日 無事に畑で定着している なんとかなるだろう ok06月22日 花も開花して どんどん咲いている07月24日 まあまあ無事に生育している 雑草とりをしておく08月07日 再度 雑草とりをしておく すぐに雑草は伸びてしまうなあ08月28日 雑草の中で 落花生 黄色の花をつけている 09月04日 間違って雑草をとっていたら落花生 実ができていた okだなあ10月10日 収穫はちかいな 後はタマネギさんに場所をゆずろう10月30日 残りを全部を収穫した まあまあ実がついていた ok落花生も 今年も植え付けは20個雑草とりしているが 雑草に負けている残っているのは10本くらいに減っている10月30日には収穫した まあまあの収穫であった11月06日 実は乾燥させている まあまあ今年の落花生04月29日 庭でpotに種まきをした05月16日 やっと17日目で 1個発芽してきている05月19日 まだ2本だけ 遅いなあ05月22日 やっと3本目の発芽 ゆくりゆくり05月27日 やっと15本の発芽がした で 畑に移動した g-22に植え付け06月17日 その後も苗は無事 生長もまだ なし07月01日 見ると花が1つ 良くみると あちこち花が咲きつつあるぞ07月22日 花はあちこちに たくさん咲き出した okだなあ08月19日 まあ なんとか ぶじだなあ 10月に収穫の予定9-10月と まだ2ヶ月も先になる雑草とりはこまめにやろう でも 実際はあまりやっていないなあ東日本大震災 3月11日発生08月26日は 既に533日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 ヘルムホルツ「対立の構図」を整理し始めて、バッシング覚悟で「理科系」、「文科系」ということをまず書いてみました。もちろん、理科系・文科系というようなおおざっぱな区分で物事を見るのは不適切なのですが、整理というのは、少し問題のある表現で切り込む方が鋭く本質に迫ることができる場合もあり、その意味もありました。次に進もうと思っておりましたところ、読者の方から非常に有意義なご指摘をいただき、「ヘルムホルツ」という題名で一つ書きたくなりました。19世紀の後半、熱力学の大家にヘルムホルツというドイツの学者がいました。なにしろ「ヘルムホルツの自由エネルギー」という名前がついているぐらいの立派な学者だったのですが、彼が大学を退官するときに次のようなことを述懐しています。「ギリシャの哲学なら2000年前の書物も残っているかも知れないけれど、科学(自然科学)は30年も経ったらどんな立派な本も捨てられる。だから私は名著を書けない」確かに彼は熱が専門でしたから、晩年は懸命になって「太陽はなぜ光っているのか」という問題に取り組んだのですが、なにしろまだキュリー夫人が核分裂を発見する前でしたから、太陽の熱を解明することができませんでした。また、絶対温度の単位にその名前が残っているケルビンは、ライト兄弟が初飛行する10年ほど前、「空気より重たいものは空を飛ぶことができない」と書きました。これもまた人間の知恵の限界を示しています。そんなことを言えば、後のコンピュータの世界最大の会社になるIBMの創始者は、ノイマンが発明したコンピュータを知って事業にのりだしますが、その時に「この機械は全世界で5台ぐらいは売れるだろう」と言っています。このような科学の難しさと人間の頭の限界をイヤと言うほど味わっている自然科学では、「自分が正しいと考えている事は正しいはずはない」という確信があります。それが「相手を罵倒する対立」にはならない一つの理由ではないかと思うのです。それは同時に「人間の知恵に対する畏敬の念」でもあります。人間の脳は大したことはありませんが、その反面、長い時間の中では今、思いつかないようなものや論理を生み出していく力があります。「知恵を信じる」、「教育を信じる」、「自分は小さい」という「発展に対する素直な尊敬の心」が科学にはあるような気がします。対立のない静かな研究環境の中にあった私が、人を罵倒する学問を身近にしったのはリサイクルと資源の関係について学会で発表したときであることは何度か書いたことがあるのですが、それから以後、対立の構図の中に投げ込まれ、いまでもうろうろしているように思います。ただ、対立の構図を書き始めて、対立の原因は「事実認識が違う」、「論理展開が違う」と言うほかに、「錯覚・誤解」、「ウソ・曲解」、そして「思想・利害」があることを強く感じます。(平成24年8月25日)そうだっぺはた坊

2012.08.26

コメント(7)

-

g-10のヤマノイモも 元気だなあ 東日本大震災533日後に

2011年 今年も昨年と同様に50個の種芋を植え付ける予定今年の植え付け用のヤマノイモの種むかご 大量に拾っている 100個くらいムカゴの発芽して種芋になった分 30個くらいその2年目の種芋 25個くらい収穫した芋のカットした分 25個くらい今年の収穫予定の種芋は50個 翌年用にうえるムカゴなどもたくさんある03月27日 種芋のやまのいも 様子を見てみた 根っ子と芽が出てきている ok04月03日 m-08の畑に30個を植え付け 残りは20個04月10日 追肥をかけておく04月16日 まだ発芽していない まあ1ヶ月はかかるかな 残り20個はまた植え付けよう09月02日 そのまま 同じく 雑草だらけ10月02日 おなじく 雑草だらけヤマノイモ m08-30本以上 m20-3本 m07-2本 m06-2本 合計37本以上g10-むかご多数 g22-むかご多数 合計 多数今年のヤマノイモ まあまあ 育っていたが雑草の季節になり 葉が雑草に隠れている7月になり またまた雑草だらけに すぐに雑草だらけになってしまう 8月になっても 雑草のみが目立つ とっても また雑草が伸びて 同じ9月になっても そのまま 雑草のびつづけている 参った10月になっても もう 雑草さんに完敗さて 芋もできているのかな ????庭でツルが1本あったのでひっぱると ヤマノイモの小さいのが出てきたこれは 昨年の芋のかけらを捨てていた分 小さいヤマノイモが1個 出てきたさて 畑のは ???10月09日 m20-3本の分を掘り出した 半分のところを掘り出して これだけ 小さい10月23日 m08-15本の分を掘り出した が やっぱし 小さい10月30日 残りの15個の芋 ほってもなし 小さいのが2個くらい 消滅していたみたい7月くらいにツルがなくなったので 芋はそのときのサイズで成長はストップしたようだ今年は芋は成長せず すこし大きいのは食べられる残りは来年の種芋になる 今年は種芋がおおかった 雑草に負けたということでお終いに2012 ヤマノイモ03月18日 昨年のヤマノイモの種芋の包みをみてみた まだ芋に芽は出ていないなことしの植え付け用の種芋 まだ 芽はでてない が 3月の末には 畑に植え付けよう04月01日 種芋 m-08の畑の畝に植え付けておく04月15日 発芽していないかよく見る しかし まだ04月29日 予想とおり発芽した 今年は畝を変えた これで良く育てば もうけもの m-08の畑05月04日 畝に支柱をつけて 紐をつけておいた05月13日 ツルが支柱にどんどん登りだしている05月27日 どんどん蔓ができて 支柱に上がりだしている06月03日 支柱にどんどんあがりだしている06月17日 支柱の上にまで蔓が伸びている ok07月01日 見た目にも ヤマノイモらしくなってきている庭をみると ヤマノイモのツルが出ていた04月28日 庭で1本 ヤマノイモのツルがある このまま育ててみよう 05月03日 これにも支柱をつけておいた05月10日 いものつるが3mになってきた 順調に大きくなってきている05月16日 2fにまで届きそうになってきている05月19日 2fに届いている どんどん伸びて頂戴 3.5M05月26日 2Fの真ん中まできている 4M05月31日 2fの上にいきつつある 5mになった06月06日 2fの上に上に上にいく 6mになった06月13日 2fの蔓をすこし下に移動して 再度 上に上るようにset ただいま7mに06月17日 雄花がたくさんついているm-20の畑こちらに 前の芋が残っていたのが 発芽してきている05月04日 たくさん発芽してきている これらも育てていこう 支柱をつけておいた05月13日 ツルは支柱を登り 空中にツルがぶらぶらしている06月03日 むかこの蔓がたくさん 他にも2-3本ある06月17日 2mくらいで蔓がなんども上がったり下がったりしているm-07の畑05月05日 ここにも1本 ついでに支柱をつけておいた 1個でも収穫するぞーーー05月13日 支柱にはつるがしっかりと巻いている これで良し06月03日 こちらも3-4本の蔓がある06月17日 2mくらいで蔓がなんども上がったり下がったりしている今年は山の芋さんの成長は順調なり庭の蔓は8Mを超えた雄花がたくさんついてきている畑の蔓は2mくらいで ウロウロしているが 見た目はヤマノイモらしくなってきている庭のヤマノイモが10mに届くか 観察中06月29日 8m40cmになった07月01日 8m80cmになった07月06日 9mとなった もうすこしで10mになる07月11日 9.4mとなった あと60cmで10mになる ムカゴがたくさん付き出した07月22日 庭に もう1本のヤマノイモの蔓が出ている これは4mくらいになっている庭のヤマノイモ 9.4mのが1本 4mのが1本 合計2本が蔓を伸ばしている庭のヤマノイモ 晴れが続いていて 9.5mくらいで止まっているさすがに 10mには いかないみたいだ 雨が少なくなり 成長しなくなったみたい08月04日 m-08の畑のヤマノイモ 無事に育っている08月25日 g-10の畑のヤマノイモ これも無事に育っているok/ok/okだ東日本大震災 3月11日発生08月26日は 既に533日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 ヘルムホルツ「対立の構図」を整理し始めて、バッシング覚悟で「理科系」、「文科系」ということをまず書いてみました。もちろん、理科系・文科系というようなおおざっぱな区分で物事を見るのは不適切なのですが、整理というのは、少し問題のある表現で切り込む方が鋭く本質に迫ることができる場合もあり、その意味もありました。次に進もうと思っておりましたところ、読者の方から非常に有意義なご指摘をいただき、「ヘルムホルツ」という題名で一つ書きたくなりました。19世紀の後半、熱力学の大家にヘルムホルツというドイツの学者がいました。なにしろ「ヘルムホルツの自由エネルギー」という名前がついているぐらいの立派な学者だったのですが、彼が大学を退官するときに次のようなことを述懐しています。「ギリシャの哲学なら2000年前の書物も残っているかも知れないけれど、科学(自然科学)は30年も経ったらどんな立派な本も捨てられる。だから私は名著を書けない」確かに彼は熱が専門でしたから、晩年は懸命になって「太陽はなぜ光っているのか」という問題に取り組んだのですが、なにしろまだキュリー夫人が核分裂を発見する前でしたから、太陽の熱を解明することができませんでした。また、絶対温度の単位にその名前が残っているケルビンは、ライト兄弟が初飛行する10年ほど前、「空気より重たいものは空を飛ぶことができない」と書きました。これもまた人間の知恵の限界を示しています。そんなことを言えば、後のコンピュータの世界最大の会社になるIBMの創始者は、ノイマンが発明したコンピュータを知って事業にのりだしますが、その時に「この機械は全世界で5台ぐらいは売れるだろう」と言っています。このような科学の難しさと人間の頭の限界をイヤと言うほど味わっている自然科学では、「自分が正しいと考えている事は正しいはずはない」という確信があります。それが「相手を罵倒する対立」にはならない一つの理由ではないかと思うのです。それは同時に「人間の知恵に対する畏敬の念」でもあります。人間の脳は大したことはありませんが、その反面、長い時間の中では今、思いつかないようなものや論理を生み出していく力があります。「知恵を信じる」、「教育を信じる」、「自分は小さい」という「発展に対する素直な尊敬の心」が科学にはあるような気がします。対立のない静かな研究環境の中にあった私が、人を罵倒する学問を身近にしったのはリサイクルと資源の関係について学会で発表したときであることは何度か書いたことがあるのですが、それから以後、対立の構図の中に投げ込まれ、いまでもうろうろしているように思います。ただ、対立の構図を書き始めて、対立の原因は「事実認識が違う」、「論理展開が違う」と言うほかに、「錯覚・誤解」、「ウソ・曲解」、そして「思想・利害」があることを強く感じます。(平成24年8月25日)そうだっぺはた坊

2012.08.26

コメント(3)

-

台風15号は 超巨大 東日本大震災533日後に

今年の空の雲まあ のんびりとしているが 少し 変今年の台風は 西に 西に これも 変天気予報によると最強台風、沖縄本島を直撃へ!大型で非常に強い台風15号が、沖縄本島を狙うように北上中です。 しかも、まだ発達途中。 30℃近い海面上で水蒸気の補給を多量に受けながら、更に発達する見込みで、あすには、中心気圧920hPa、最大風速50メートル、最大瞬間風速70メートルにまで発達すると予想されています。 そして、問題はこの台風のコース。 沖縄本島のすぐ近くをこのような台風が通過した例はありますが、沖縄本島をまともに直撃したような例は過去に一度もありません。 (2004年に925hPa、最大風速45メートルで本島を通過した台風18号がありました。)いくら台風銀座の沖縄本島と言えども、今回の台風には最大級の警戒が必要になります。 ちなみに今回予想される最大瞬間風速70メートルというのは、竜巻の強さに例えると、F2~F3にほぼ相当し、車の横転が多数発生したり、大きな木はもちろん、電信柱なども倒れてしまうほどの暴風になります。 雨の方も、あさって(月)の朝までに、最大で750ミリが予想され、こちらの方も記録的な豪雨となるかもしれません。 とにかく今回の台風は想像を絶する破壊力を持っていると思われ、直撃が予想される沖縄本島では、暴風や大雨に対して最大級の警戒が必要です。 もちろん、高波や高潮などにも厳重な警戒を要します。 一方、本州付近は今日も猛烈な残暑が継続。 こんな状態が来週にかけても続く見込みですが、特に台風15号が朝鮮半島より北へ進む、来週の半ば頃は、非常に暖かな南風とそれに伴うフェーン現象などが重なり、とんでもない高温に見舞われるかもしれません。 お盆前から始まったこの猛烈な暑さ(残暑)は、先週、このブログでも書いたとおり、おととしの記録的な残暑に匹敵するおそれが出てきました。今後も、熱中症はもちろん、農作物の管理などにも万全の注意をはらった方がいいでしょう。 台風15号も蝶巨大の ハリケーン並み猛暑も とんでもなく 暑くなるとか なんとか ????東日本大震災 3月11日発生08月26日は 既に533日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------対立の構図 ヘルムホルツ「対立の構図」を整理し始めて、バッシング覚悟で「理科系」、「文科系」ということをまず書いてみました。もちろん、理科系・文科系というようなおおざっぱな区分で物事を見るのは不適切なのですが、整理というのは、少し問題のある表現で切り込む方が鋭く本質に迫ることができる場合もあり、その意味もありました。次に進もうと思っておりましたところ、読者の方から非常に有意義なご指摘をいただき、「ヘルムホルツ」という題名で一つ書きたくなりました。19世紀の後半、熱力学の大家にヘルムホルツというドイツの学者がいました。なにしろ「ヘルムホルツの自由エネルギー」という名前がついているぐらいの立派な学者だったのですが、彼が大学を退官するときに次のようなことを述懐しています。「ギリシャの哲学なら2000年前の書物も残っているかも知れないけれど、科学(自然科学)は30年も経ったらどんな立派な本も捨てられる。だから私は名著を書けない」確かに彼は熱が専門でしたから、晩年は懸命になって「太陽はなぜ光っているのか」という問題に取り組んだのですが、なにしろまだキュリー夫人が核分裂を発見する前でしたから、太陽の熱を解明することができませんでした。また、絶対温度の単位にその名前が残っているケルビンは、ライト兄弟が初飛行する10年ほど前、「空気より重たいものは空を飛ぶことができない」と書きました。これもまた人間の知恵の限界を示しています。そんなことを言えば、後のコンピュータの世界最大の会社になるIBMの創始者は、ノイマンが発明したコンピュータを知って事業にのりだしますが、その時に「この機械は全世界で5台ぐらいは売れるだろう」と言っています。このような科学の難しさと人間の頭の限界をイヤと言うほど味わっている自然科学では、「自分が正しいと考えている事は正しいはずはない」という確信があります。それが「相手を罵倒する対立」にはならない一つの理由ではないかと思うのです。それは同時に「人間の知恵に対する畏敬の念」でもあります。人間の脳は大したことはありませんが、その反面、長い時間の中では今、思いつかないようなものや論理を生み出していく力があります。「知恵を信じる」、「教育を信じる」、「自分は小さい」という「発展に対する素直な尊敬の心」が科学にはあるような気がします。対立のない静かな研究環境の中にあった私が、人を罵倒する学問を身近にしったのはリサイクルと資源の関係について学会で発表したときであることは何度か書いたことがあるのですが、それから以後、対立の構図の中に投げ込まれ、いまでもうろうろしているように思います。ただ、対立の構図を書き始めて、対立の原因は「事実認識が違う」、「論理展開が違う」と言うほかに、「錯覚・誤解」、「ウソ・曲解」、そして「思想・利害」があることを強く感じます。(平成24年8月25日)そうだっぺはた坊

2012.08.26

コメント(3)

-

柿の木の葉に アリさん 東日本大震災532日後に

庭の柿の木の葉に ありさんがいた何をしているのか ??アリさん 木登りが結構とうまい庭には 探せば20種類くらいのありがいるらしい ??netみたら 1m2あたりの人口と蟻の人口の話が載っていた生物学のほうでは、ある種類の生物がどのくらい棲息しているか、を示すのに生存量(バイオマス)で示す。トラやライオンのような動物なら、何平方キロメートルに1頭、いうぐあいアリはどれだけの面積に1匹とはいかない。そこで、1平方メートル当りの目方でいく。関東地方でいうと、よほど生活条件のいいところで、1平方メートル当り1グラム、平均0.2グラムぐらいである。この0.2グラムは、小さなアリなら40-50匹、大きなアリなら3匹程度だろうこれに対して人間は、私の住んでいる神奈川県でいえば、大まかだが1平方メートル当り7グラム。アリやミミズは生物としては生存量は圧倒的に多いほうなのだが、とても人間にはかなわない。なんといっても、人間はあまりにも過剰なのである。つまり、それだけほかの生物の生活圏を圧迫していることになるつまり 蟻さんのようにつつましく生きないと ダメということらしいなるほどなあ ???東日本大震災 3月11日発生08月25日は 既に532日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------科学教室 豪雨被害とかけて外来種排斥ととく、その心は?毎年のように梅雨の終わりには豪雨被害が続き、そのたびごとに「記録的な」とか、今年は「過去に例の無いような」という修飾がつく。日本人は忘れやすいと言われるけれど、「記録的」、「過去に例がないような」と言われる豪雨、たとえば今年の九州の豪雨はちょっと前の諫早、長崎などの雨に比較して、たった「2分の1かそれ以下」である。でも、なぜ、それをNHKは報道せずに、被害に遭った人をテレビに出して「私の人生で初めてですね・・・」と語らせるのだろうか? これには国民が知らない大きな策略がある。毎年、「記録的な」豪雨が降り、被害と犠牲者が出る。そして、国土交通省は「旧に復す」と言って元の危険な地形に戻し、気象庁は「定量的な数値を曖昧な表現にして防災ができなくする」という方向に熱心で、いつまで経ってもコンピュータによる予想を詳しく出して防災と提携しようとしない。かくして毎年、被害がでると「旧に復し」、またしばらく経つと同じ規模の豪雨で工事をして儲け、そしてまた「旧に復す」事を続けている。つまり、旧に復するというのは「また災害に遭う」ということだが、その方が好都合な人が多い。人の命よりお金なのかも知れない。・・・・・・・・・このところ、すこしなりを潜めているが、「外来種の排斥」が盛んだったことがある。日本というのは大陸から少し離れているので、歴史的に見ると、時々外来種が入ってきて日本に定着する。オーストラリアやガラパゴス諸島ほど離れていないので、日本に完璧に独自の生物が住んでいるという訳でもなく、完璧に外来種と交配しているわけでもない。それが日本列島の生物の多様性を産んでいる。食材でも、キャベツ、サツマイモ、唐辛子・・・外来種ばかりだ。また、日本の紅葉が世界でも色鮮やかなのは適当な外来種が入っているからである。外来種というのは排斥できない。もしその種が日本の気候風土に合っていて競争力が強ければ残って、2,300年経つとすっかり「日本の生物」になる。だから生物学的には問題はない。このことは生物学者にも確認してある。ところが、外来種排斥で一儲けしようとする人たちがいる。「日本で競争力のある」外来種に目をつけ、「駆除しなければならない」という世論作りをして、外来種排斥補助金を獲得する。実に巧みで、数年ごとにかなりのお金をせしめて外来種を駆除する。でも100%の駆除は行わない。100%駆除すると一回しかお金をもらえない。だから90%駆除する。そうすると残りの10%がまた数年後に100にふえるので、また駆除するための補助金をもらえるというわけだ。・・・・・・・・・豪雨被害とかけて外来種排斥と解く、その心は「金」。だから、これは科学の問題ではない。科学の問題ではないものを科学教室に持ち込むことが学校ではやっているけれど、やはり科学教室は科学の心で進めたいものだ。(平成24年8月18日)なるへそはた坊

2012.08.25

コメント(2)

-

ニラ 猛暑でも 元気 東日本大震災532日後に

昨年 ニラの収穫の予定今年は3月から どんどんと収穫している庭のニラ あちこち どんどん葉が出てきている-収穫中g-22 ここも発芽してきた 3月6日m-08 発芽してきたのは2月28日庭のニラ たくさんあるのでどんどん収穫収穫3月05日 初の収穫をした 今年は早いぞ3月12日 2回目の収穫をした3月20日 3回目の収穫をした3月27日 4回目の収穫をした4月03日 5回目の収穫をした4月12日 6回目の収穫をした4月20日 7回目の収穫をした4月28日 8回目の収穫をした5月08日 9回目の収穫をした5月22日 10回目の収穫をした5月29日 11回目の収穫をした6月05日 12回目の収穫をした6月12日 13回目の収穫をした6月26日 14回目の収穫をした7月03-10-17-24-31日 収穫しなかった8月07日 15回目の収穫をした8月21日 花の蕾があちこちに出てきている8月28日 g22のニラ 3wkでやっと回復した しかし花蕾だらけになってきている9月18日 m08のニラ 収穫をしておいたニラは元気だなあ3月-4回4月-4回5月-3回6月-3回と もう14回の収穫をした7月- 0回 7月は収穫していない さすがに ニラも多すぎた感じになっている8月- 1回 これで15回目の収穫 g229月- 1回 これで16回目の収穫 m0810月 -1回 これで17回目の収穫 g-2211月 -m08の分 まだ冷蔵庫に在庫があるので 収穫はしなかった12月 -庭のニラ すこし収穫した 1回 合計で18回の収穫をした 今年 01月09日 m08のニラは枯れ草になっていたニラが枯れてしまった 在庫はなしになった次は3月になると 新芽が出るだろう02月26日 ニラ 新芽が出てきている 春だなあ そろそろ青くなってきてくれそう03月04日 ニラ 新芽が増えてきている 早く青くなれーーーーー03月18日 ニラ かなり前面に芽が出てきている今年のニラ 収穫は4月から 開始だなあ04月08日 今年の収穫は1回目となる 初の収穫だけど 昨年より遅い04月22日 2回目の収穫した05月03日 3回目の収穫をした05月13日 4回目の収穫をした05月20日 5回目の収穫をした06月10日 6回目の収穫をした06月30日 7回目の収穫をした07月08日 8回目の収穫をした07月15日 9回目の収穫をした07月22日 10回目の収穫をした08月05日 11回目の収穫をした08月12日 12回目の収穫をした08月19日 13回目の収穫をしたにら 庭にもあるので 便利 いつでも収穫 どんどん 食べよう猛暑だけど ニラは元気に育っているすばらしーーーい東日本大震災 3月11日発生08月25日は 既に532日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------科学教室 豪雨被害とかけて外来種排斥ととく、その心は?毎年のように梅雨の終わりには豪雨被害が続き、そのたびごとに「記録的な」とか、今年は「過去に例の無いような」という修飾がつく。日本人は忘れやすいと言われるけれど、「記録的」、「過去に例がないような」と言われる豪雨、たとえば今年の九州の豪雨はちょっと前の諫早、長崎などの雨に比較して、たった「2分の1かそれ以下」である。でも、なぜ、それをNHKは報道せずに、被害に遭った人をテレビに出して「私の人生で初めてですね・・・」と語らせるのだろうか? これには国民が知らない大きな策略がある。毎年、「記録的な」豪雨が降り、被害と犠牲者が出る。そして、国土交通省は「旧に復す」と言って元の危険な地形に戻し、気象庁は「定量的な数値を曖昧な表現にして防災ができなくする」という方向に熱心で、いつまで経ってもコンピュータによる予想を詳しく出して防災と提携しようとしない。かくして毎年、被害がでると「旧に復し」、またしばらく経つと同じ規模の豪雨で工事をして儲け、そしてまた「旧に復す」事を続けている。つまり、旧に復するというのは「また災害に遭う」ということだが、その方が好都合な人が多い。人の命よりお金なのかも知れない。・・・・・・・・・このところ、すこしなりを潜めているが、「外来種の排斥」が盛んだったことがある。日本というのは大陸から少し離れているので、歴史的に見ると、時々外来種が入ってきて日本に定着する。オーストラリアやガラパゴス諸島ほど離れていないので、日本に完璧に独自の生物が住んでいるという訳でもなく、完璧に外来種と交配しているわけでもない。それが日本列島の生物の多様性を産んでいる。食材でも、キャベツ、サツマイモ、唐辛子・・・外来種ばかりだ。また、日本の紅葉が世界でも色鮮やかなのは適当な外来種が入っているからである。外来種というのは排斥できない。もしその種が日本の気候風土に合っていて競争力が強ければ残って、2,300年経つとすっかり「日本の生物」になる。だから生物学的には問題はない。このことは生物学者にも確認してある。ところが、外来種排斥で一儲けしようとする人たちがいる。「日本で競争力のある」外来種に目をつけ、「駆除しなければならない」という世論作りをして、外来種排斥補助金を獲得する。実に巧みで、数年ごとにかなりのお金をせしめて外来種を駆除する。でも100%の駆除は行わない。100%駆除すると一回しかお金をもらえない。だから90%駆除する。そうすると残りの10%がまた数年後に100にふえるので、また駆除するための補助金をもらえるというわけだ。・・・・・・・・・豪雨被害とかけて外来種排斥と解く、その心は「金」。だから、これは科学の問題ではない。科学の問題ではないものを科学教室に持ち込むことが学校ではやっているけれど、やはり科学教室は科学の心で進めたいものだ。(平成24年8月18日)なるへそはた坊

2012.08.25

コメント(0)

-

オクラ 実がすこしだけ 猛暑のせいかな 東日本大震災532日後に

昨年のオクラ5月03日 種まきした 昨年の保存した種5月15日 まだ 発芽しない5月22日 まだ 発芽しない 種みるが そのまま 発芽しないようだなあ ???今年の発芽は どうも失敗となったみたい 種の保存がよくなかったのかな ??種を買ってきて 再度 種まきをしよう5月22日 種をかってきて再度の種まきをした5月28日 まだ発芽していない 遅いなあ5月30日 発芽した おお 結構と時間がかかるが カバーもしているので okだ06月05日 畑に移動した g-10に移動ok 20本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 苗はすこし生長してきている 雑草を取り除いておく07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある07月17日 初の収穫だ 4個あり第二弾の種の種まき06月05日 2回目も種まき06月11日 すこし発芽してきている06月12日 移動だ m08の畑に移動した 8本06月19日 苗は無事に育ちつつある ok06月29日 こちらの苗もok 無事である 問題はなし07月10日 そのご 苗も大きくなりつつある 07月17日 初の収穫だ 4個あり 花があちこちで咲いている07月24日 25個の収穫をしておく 本格的に実が付き出した07月31日 30本の収穫をしておく 合計59個08月07日 30個の収穫をしておく 合計89個08月13日 20個の収穫をしておく 合計109個08月20日 20個の収穫をしておく 合計129個08月28日 20個の収穫をしておく 合計149個09月04日 20個の収穫をしておく 合計169個09月11日 20個の収穫をしておく 合計189個09月18日 20個の収穫をしておく 合計209個09月23日 30個の収穫をしておく 合計239個10月01日 30個の収穫をしておく 合計269個10月10日 20個の収穫をしておく 合計289個10月16日 10個の収穫をしておく 合計299個10月22日 10個の収穫をしておく 合計309個7月17日より収穫を開始 ただいま 309個今年のオクラ04月08日 オクラの種を買ってきておいた今年も5月より種まきをしよう04月30日 庭で種まきをしておく05月10日 発芽してきている 16pots 10日かかる05月13日 g-22の畑に移動 植え付けしておいた05月20日 苗は無事 16本くらいある06月17日 なんとか育ちつつある これでokだなあ06月30日 花がついている 順調に育ちつつある予備として オクラの種まき 第二弾05月27日 追加で庭で種まきをしておく06月03日 発芽した すこしだけ 5本くらいかな残っているのは06月10日 畑に移動する m-06に植え付けた06月17日 残っているのは 2本だけ まあ 予備なのでokオクラ 花も咲き出した なんとか育ちつつある07月08日 良く見ると 実があちこちに付いている 収穫をしておいた15個07月11日 2回目の収穫をした15個07月16日 3回目の収穫をした30個07月19日 4回目の収穫をした20個07月22日 5回目の収穫をした20個07月29日 6回目の収穫をした30個08月05日 7回目の収穫をした30個08月12日 8回目の収穫 8個08月19日 9回目の収穫 2個勢いが弱ってきているかな さすがに7月8日から 15+15+30+20+20+30+30+8+2=170個東日本大震災 3月11日発生08月25日は 既に532日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------科学教室 豪雨被害とかけて外来種排斥ととく、その心は?毎年のように梅雨の終わりには豪雨被害が続き、そのたびごとに「記録的な」とか、今年は「過去に例の無いような」という修飾がつく。日本人は忘れやすいと言われるけれど、「記録的」、「過去に例がないような」と言われる豪雨、たとえば今年の九州の豪雨はちょっと前の諫早、長崎などの雨に比較して、たった「2分の1かそれ以下」である。でも、なぜ、それをNHKは報道せずに、被害に遭った人をテレビに出して「私の人生で初めてですね・・・」と語らせるのだろうか? これには国民が知らない大きな策略がある。毎年、「記録的な」豪雨が降り、被害と犠牲者が出る。そして、国土交通省は「旧に復す」と言って元の危険な地形に戻し、気象庁は「定量的な数値を曖昧な表現にして防災ができなくする」という方向に熱心で、いつまで経ってもコンピュータによる予想を詳しく出して防災と提携しようとしない。かくして毎年、被害がでると「旧に復し」、またしばらく経つと同じ規模の豪雨で工事をして儲け、そしてまた「旧に復す」事を続けている。つまり、旧に復するというのは「また災害に遭う」ということだが、その方が好都合な人が多い。人の命よりお金なのかも知れない。・・・・・・・・・このところ、すこしなりを潜めているが、「外来種の排斥」が盛んだったことがある。日本というのは大陸から少し離れているので、歴史的に見ると、時々外来種が入ってきて日本に定着する。オーストラリアやガラパゴス諸島ほど離れていないので、日本に完璧に独自の生物が住んでいるという訳でもなく、完璧に外来種と交配しているわけでもない。それが日本列島の生物の多様性を産んでいる。食材でも、キャベツ、サツマイモ、唐辛子・・・外来種ばかりだ。また、日本の紅葉が世界でも色鮮やかなのは適当な外来種が入っているからである。外来種というのは排斥できない。もしその種が日本の気候風土に合っていて競争力が強ければ残って、2,300年経つとすっかり「日本の生物」になる。だから生物学的には問題はない。このことは生物学者にも確認してある。ところが、外来種排斥で一儲けしようとする人たちがいる。「日本で競争力のある」外来種に目をつけ、「駆除しなければならない」という世論作りをして、外来種排斥補助金を獲得する。実に巧みで、数年ごとにかなりのお金をせしめて外来種を駆除する。でも100%の駆除は行わない。100%駆除すると一回しかお金をもらえない。だから90%駆除する。そうすると残りの10%がまた数年後に100にふえるので、また駆除するための補助金をもらえるというわけだ。・・・・・・・・・豪雨被害とかけて外来種排斥と解く、その心は「金」。だから、これは科学の問題ではない。科学の問題ではないものを科学教室に持ち込むことが学校ではやっているけれど、やはり科学教室は科学の心で進めたいものだ。(平成24年8月18日)なるへそはた坊

2012.08.25

コメント(2)

-

キュウリの第五弾 生育中 でも 育つかな ??? 東日本大震災531日後に

今年もきゅうりhcでの苗は売っているが まだ寒そうとりあえず 種のほうは買っておいた苗は来週くらいにしようかな ???04月22日 hcで苗を探しに行く 小さいが北進があったので6個をかっておく 植え付け04月28日 苗は畑で無事だ サイズは変わらず 05月06日 まあまあ すこしは成長しつつある05月20日 上に伸びてきている 支柱が必要05月27日 支柱をつけておく ついでに小さいキュウリを収穫しておく06月01日 2回目の収穫は2本を06月03日 3回目の収穫は4本06月06日 4回目の収穫は6本06月10日 5回目の収穫は3本06月13日 6回目の収穫は5本06月17日 7回目の収穫は8本06月20日 8回目の収穫は8本06月23日 9回目の収穫は6本06月26日 10回目の収穫は4本06月29日 11回目の収穫は10本07月01日 12回目の収穫は02本07月04日 13回目の収穫は05本07月08日 14回目の収穫は04本07月11日 15回目の収穫は10本07月14日 16回目の収穫は08本種まき 第二弾04月22日 同時に種まきを開始しておく 8potsを04月28日 1個の芽が出てきている しめしめ05月06日 g-10の畑に移動した05月20日 8本ともに無事 すこし成長した05月27日 蔓が延びてきている06月06日 第二弾のキュウリの生長も開始 実もそろそろかも06月17日 かなり横に横に伸びてきている 実も小さいがついている06月23日 1回目の収穫 19本もあった 多すぎだなあ06月26日 2回目の収穫 11本06月29日 3回目の収穫 20本07月01日 4回目の収穫 07本07月04日 5回目の収穫 15本07月08日 6回目の収穫 16本07月11日 7回目の収穫は10本07月19日 8回目の収穫は08本第三弾のキュウリ05月27日 庭で種まきをしておいた06月02日 発芽した06月06日 次に日曜には畑に移動しよう06月10日 畑に移動 m-06の畑に植え付けた07月08日 蔓は延びてきている07月19日 1回目の収穫 12本07月28日 2回目の収穫 07本 落ち着いてきている第四弾の種まき06月10日 庭で8potに種まきをしておいた06月15日 発芽してきている06月23日 畑に移動 g-22に植え付けておいた07月08日 5本くらいは 無事第五弾は会社で種まき08月09日 会社で通行人からキュウリの種をもらう08月10日 もらった種 会社の土に植えておく08月13日 発芽した08月19日 双葉になっているが 育つかな ????収穫した分は 第一弾 5月27日から 合計で5+2+4+6+3+5+8+8+6+4+10+2+5+4+10+8+8+6=104本第二弾 6月23日から 合計で19+11+20+07+15+16+10+8+10=116本第三弾 7月19日から 合計で12+2+7+5+10 =36本第四弾 8月04日から 合計で1+2 =3本第五弾 キュウリ 次は第4弾の分 いよいよ収穫に入るしかし 第四弾のキュウリ 実が付かなくなった もう そろそろ お終いかな ????第五弾を育てているが これは会社で育てている 実がつくかな ?????東日本大震災 3月11日発生08月24日は 既に531日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------時事寸評 イワシにプルトニウムか? シロアリ駆除にも??福島県沖のアイナメに規制値の285倍(法律的に合理的な規制から言えば、712倍になる。つまり今の食品安全基準は法律の規定に反して「内部被曝だけで1年1ミリ」になっている。本当に法規を守るなら 、「外部+内部」だから、1年0.4ミリ程度となる)のセシウムが観測されました。この測定が東電の測定であることに多くの人が違和感を感じています。東電も事故発生の原因を作ったのだから、当然、周囲環境のモニタリングは義務ですが、国が国民を守る立場なのだから、国からも同じような測定が必要でしょう。でも、もっと厳しい内容のものがイワシで出ています。千葉県産のイワシでトリウム234とプルトアクチニウム234mという聞き慣れない放射性物質が検出されました。読者の方からの情報で私も知りました。7月30日に鹿島沖から水揚げされたもので、セシウムが1キロ0.3ベクレル程度、そのほかに上記の元素が10から30ベクレル程度、検出されています。1)一体、トリウムとかプルトアクチニウムってなにか?2) それは何を意味しているか?3) 現実に危険か?について解説をいたします。ウランなどの重たく不安定な元素は、その元素ができたときから放射線を出し続けて崩壊しています。多くの放射性元素も崩壊するのですが、ウラン、トリウムなどの元素は、「ウランが壊れてできたトリウムがさらに崩壊し、それがラジウムやラドンなどとドンドン崩壊して最後に鉛になるまで14ぐらいの放射線元素を出します。このことを普通「崩壊系列」といって、ウラン(ウラン238)があれば、次から次へと放射性物質ができて、ウランがなくなるまでその系列にある放射性元素はほぼ同じ放射線を出しています。イワシの中で見つかったトリウムやプルトアクチニウムというのは、このウラン系列のもので、つまりイワシの中にはウラン系列の放射性物質がまんべんなくあるか、もしかするとイワシがトリウムやプルトアクチニウムだけを選んで取り込んだか、どちらかです。だから、この系列のものが一つ見つかると、普通は14から15ヶの放射性元素が同時に見つかり、どの元素も同じ放射線を出しますから、一つが30ベクレルなら、キログラム450ベクレルはあると推定されます。ウランの崩壊元素の規制値はほぼ1キログラム1万ベクレルで、通常はその10分の1の1000ベクレルで注意をしますので、まだそこには達していないことになります。でも、ウランは「核分裂でできたもの」ではなく「原料」です。その意味ではウランがあればプルトニウムもある(3号機)ということになりますから、この測定値はかなり危険な事になると言うことです。しばらく注意をします。・・・・・・・・・ところが、ほぼ同時にシロアリ駆除剤として、ウラン系列と同じようなネプツニウム系列の放射性物質が使われていることがわかりました。これも読者の方からのご連絡ですが、読者の方が放射線がないはずのところで線量計で測ったら毎時0.20マイクロシーベルトだったので、ビックリして、その原因を探したらシロアリ駆除剤であることが分かったのです。シロアリ駆除剤にネプツニウム系列の元素が使われていることは知られていますが、それでも法規で決まっている1年1ミリ以下になるように(つまり毎時0.11マイクロシーベルト以下。自然放射線の0.04マイクロを足しても0.15マイクロシーベルトを超えてはいけないので、違法なシロアリ駆除剤ということになります。普段なら放射線の被曝が少ないので、問題にならなかったと思いますが、今は、イワシからも、アイナメからも、シロアリ駆除剤からも、地面からも放射性物質の被曝を受ける(足し算)ですので、政府はもっと本腰になって国民の被曝を止めなければならないでしょう。放射性ヨウ素の問題も謎のままで、次々とこのようなことが起こるのを一刻も早く止める必要があります。このようなことは前向きに進めればすぐ解決します。風評もなくなります。つまり政府が「法規を守る」と宣言し、法規に基づいた具体的な規制を決め、それをシッカリ守る姿勢を示せば、解決することです。また日本には多くの国立研究所がありますから、でてくるデータを次々と解析して説明をすれば良いとおもいます。特に巨大な地球コンピュータなどを「税金」で保有しているのですから、それを有効に使うべきです。また原発の再開に当たっては、2011年の福島の方の苦痛が、次の事故の時に起こらないように至急、検討をしておく必要があります。今でも政府、東電は「福島原発事故は事故ではない。死人がでていないのだから、誰も被害を受けていない。だから原発は再開できる」というスタンスですが、私には国民に責任を持った政治、社会的責任のある企業とは考えられません。(平成24年8月22日なるぼどはた坊

2012.08.24

コメント(0)

-

まくわうり 畑の分も6個を収穫をした 東日本大震災531日後に

昨年のうりまずは まくわウリ 2個の苗を買ってきた04月03日 2個のマクワウリ とりあえず購入しておいた04月10日 畑のm-20に植え付けした05月08日 そのままのサイズ 成長はしていない まだ 早すぎなのかな ??05月15日 そろそろ 苗も生長してきそうだ そろそろ かな ??05月28日 蔓が延びてきている 成長を開始したようだなあ ok/ok/ok06月12日 すこし伸びているが あまり元気はないかな ??07月10日 まくわうりの1個の実がなっている 収穫したついでに 種からの栽培も05月03日 種まきした 庭で potに種まき05月11日 発芽してきた おお 雨がふったので 発芽だな05月13日 あら あら ない ?? ナメクジさんが食べてしまった 失敗だまた 種まきしよう トライ アゲイン05月22日 再度の種まきをする05月28日 まだ発芽していない が なめくじさんが入れないようにカバーをつける06月05日 発芽した 大成功だなあ06月12日 畑に移動 m-08に植え付けをした07月10日 苗も大きくなりつつある そのうち実もなるだろう 期待は大07月31日 そろそろ実が付き出した ゴロゴロとしてきている08月06日 2個の収穫をした 黄色のまくわうりだ08月14日 8個の収穫をした08月20日 青い実も5個あった08月21日 黄色の実20個を収穫しておいた これで終了no1からは 実が1個no3からは 実が35個 これにて 終了今年もうりさんまずは ニューメロンから04月08日 とりあえず hcで買い物をしてきた まだ寒そうもう すこし待とう04月22日 種まきを開始 庭でpotに8個 種まきしておいた04月29日 まだ発芽せず05月05日 発芽した 遅いなあ 畑に移動 g-10に植えておく06月03日 そのご 生育していたが 小さいまま 気温が低いのかな 06月17日 残っているのは1本くらい すこし成長してきている06月24日 1本のみ残り すこし成長してはいるが 1本のみ07月15日 1本のみ なんとか育っているが 実がつくのかどうか ?????07月29日 実が2個ついていた マクワウリ次に 第二弾05月27日 庭で種まきをした06月06日 やっと発芽してきている 06月10日 畑に移動した m-06の畑に06月17日 すこし落ち着いてきている 何本残るか ????06月24日 8本くらいは残っている が 小さいな07月15日 蔓が延びてきている なんとかなるかなあ ???07月29日 実ができていない なし ???08月05日 小さい実がすこしついてきている 08月19日 6個の実があったので 収穫しておいた今年のマクワウリ畑で8本くらい g-10では生育中野は1本だけ 消えた 実が2個ついた庭で発芽したのが8pot m-06に植えている 8本残っている 実は小さいの 数個会社でも2本 育てている これは150cmくらいになっている07月15日 蔓は良く伸びている2mくらいになっている 実も3個ついている07月29日 実が6個目がついている 収穫したのは2個 08月03日 実がまた6個ついている 2個 また収穫しておく08月19日 追加の実が4個 また 出来ている結果畑のは実は2個+6個 で 合計8個会社のは実が10個 その後追加で4個の実がついた 合計14個に 畑の負け東日本大震災 3月11日発生08月24日は 既に531日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------時事寸評 イワシにプルトニウムか? シロアリ駆除にも??福島県沖のアイナメに規制値の285倍(法律的に合理的な規制から言えば、712倍になる。つまり今の食品安全基準は法律の規定に反して「内部被曝だけで1年1ミリ」になっている。本当に法規を守るなら 、「外部+内部」だから、1年0.4ミリ程度となる)のセシウムが観測されました。この測定が東電の測定であることに多くの人が違和感を感じています。東電も事故発生の原因を作ったのだから、当然、周囲環境のモニタリングは義務ですが、国が国民を守る立場なのだから、国からも同じような測定が必要でしょう。でも、もっと厳しい内容のものがイワシで出ています。千葉県産のイワシでトリウム234とプルトアクチニウム234mという聞き慣れない放射性物質が検出されました。読者の方からの情報で私も知りました。7月30日に鹿島沖から水揚げされたもので、セシウムが1キロ0.3ベクレル程度、そのほかに上記の元素が10から30ベクレル程度、検出されています。1)一体、トリウムとかプルトアクチニウムってなにか?2) それは何を意味しているか?3) 現実に危険か?について解説をいたします。ウランなどの重たく不安定な元素は、その元素ができたときから放射線を出し続けて崩壊しています。多くの放射性元素も崩壊するのですが、ウラン、トリウムなどの元素は、「ウランが壊れてできたトリウムがさらに崩壊し、それがラジウムやラドンなどとドンドン崩壊して最後に鉛になるまで14ぐらいの放射線元素を出します。このことを普通「崩壊系列」といって、ウラン(ウラン238)があれば、次から次へと放射性物質ができて、ウランがなくなるまでその系列にある放射性元素はほぼ同じ放射線を出しています。イワシの中で見つかったトリウムやプルトアクチニウムというのは、このウラン系列のもので、つまりイワシの中にはウラン系列の放射性物質がまんべんなくあるか、もしかするとイワシがトリウムやプルトアクチニウムだけを選んで取り込んだか、どちらかです。だから、この系列のものが一つ見つかると、普通は14から15ヶの放射性元素が同時に見つかり、どの元素も同じ放射線を出しますから、一つが30ベクレルなら、キログラム450ベクレルはあると推定されます。ウランの崩壊元素の規制値はほぼ1キログラム1万ベクレルで、通常はその10分の1の1000ベクレルで注意をしますので、まだそこには達していないことになります。でも、ウランは「核分裂でできたもの」ではなく「原料」です。その意味ではウランがあればプルトニウムもある(3号機)ということになりますから、この測定値はかなり危険な事になると言うことです。しばらく注意をします。・・・・・・・・・ところが、ほぼ同時にシロアリ駆除剤として、ウラン系列と同じようなネプツニウム系列の放射性物質が使われていることがわかりました。これも読者の方からのご連絡ですが、読者の方が放射線がないはずのところで線量計で測ったら毎時0.20マイクロシーベルトだったので、ビックリして、その原因を探したらシロアリ駆除剤であることが分かったのです。シロアリ駆除剤にネプツニウム系列の元素が使われていることは知られていますが、それでも法規で決まっている1年1ミリ以下になるように(つまり毎時0.11マイクロシーベルト以下。自然放射線の0.04マイクロを足しても0.15マイクロシーベルトを超えてはいけないので、違法なシロアリ駆除剤ということになります。普段なら放射線の被曝が少ないので、問題にならなかったと思いますが、今は、イワシからも、アイナメからも、シロアリ駆除剤からも、地面からも放射性物質の被曝を受ける(足し算)ですので、政府はもっと本腰になって国民の被曝を止めなければならないでしょう。放射性ヨウ素の問題も謎のままで、次々とこのようなことが起こるのを一刻も早く止める必要があります。このようなことは前向きに進めればすぐ解決します。風評もなくなります。つまり政府が「法規を守る」と宣言し、法規に基づいた具体的な規制を決め、それをシッカリ守る姿勢を示せば、解決することです。また日本には多くの国立研究所がありますから、でてくるデータを次々と解析して説明をすれば良いとおもいます。特に巨大な地球コンピュータなどを「税金」で保有しているのですから、それを有効に使うべきです。また原発の再開に当たっては、2011年の福島の方の苦痛が、次の事故の時に起こらないように至急、検討をしておく必要があります。今でも政府、東電は「福島原発事故は事故ではない。死人がでていないのだから、誰も被害を受けていない。だから原発は再開できる」というスタンスですが、私には国民に責任を持った政治、社会的責任のある企業とは考えられません。(平成24年8月22日なるぼどはた坊

2012.08.24

コメント(0)

-

今週は6個のゴーヤの収穫 東日本大震災530日後に

昨年のゴーヤ04月03日 hcでゴーヤの苗を購入 2本04月10日 畑のm-07に植え付け04月17日 枯れそうだけど まだ もっている04月23日 黄色になっている 持つかな ????04月24日 追加で1本の苗を植えておいた 合計で3個 風除けをつけておいた05月03日 苗の3本 緑色になりつつある 元気になってきた 水槽が役に立つ05月08日 ゴーヤが成長を開始している 水槽が役に立っている05月15日 支柱をつけておく これで3本が順調に生育していくだろう05月22日 その後無事05月29日 m-07の昨年の場所からこぼれ種の2本が発芽してきている 楽しみゴーヤ 枯れそうだったけれど これで安心3本とこぼれ種2本で 合計で5本となっている06月19日 2箇所でゴーヤの支柱を補強しておく07月17日 実がまだついていない 遅いなあ ????07月23日 やっと実がついていた けど 小さいのばかりだなあ とりあえず3個の収穫07月24日 追加で2個 小さいの収穫した07月31日 大きな実が取れだした 14個あり 葉の下に隠れていた08月07日 4個の収穫08月14日 4個の収穫08月21日 1個の収穫08月28日 1個の収穫09月02日 1個の収穫09月04日 1個の収穫09月11日 10個の収穫09月18日 3個の収穫09月23日 3個の収穫10月02日 3個の収穫ゴーヤの収穫50個にて 終了 不作だったけど まあまあ 今年のゴーヤ04月22日 hcでのなえ 58円のが売っていたので 即 お買い上げ 畑に植えた04月30日 そのご 畑で水槽をかぶせておいたので暖かくて 成長している風を防いで暖かくするには カバーが必要 暖かいとすぐに成長してくれている05月05日 カバーをつけて支柱をつけておいた これでok05月13日 その後もまだそのまま そんなに急には成長しない05月20日 鶏糞をどかーんといれておいた06月02日 先端の芽をカットしておく06月03日 小さい実がついてきている06月10日 蔓があちこちに延びてきている 06月24日 まだ 実はできていない もうすこしかかりそう07月01日 支柱にのびて2m-3mは蔓が延びている そろそろ 実もあるはず日曜は ゴーヤの実を捜そう07月08日 ゴーヤの実 1個はあった まだあるかもと探していたら 雀がいた 関係ないか07月11日 初の実 3個の収穫07月15日 2回目は6本の収穫07月19日 3回目は7本の収穫07月22日 4回目は6本の収穫07月28日 5回目は7本の収穫08月04日 6回目は10本の収穫08月05日 7回目は05本の収穫08月11日 8回目は22本の収穫08月19日 9回目は06本の収穫ゴーヤ これからどんどんと7月11日より 3+6+7+6+7+10+5+22+6 =72個今年のゴーヤは昨年より良い9月まで ゆっくりと収穫しよう東日本大震災 3月11日発生08月23日は 既に530日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 エネルギー政策このところ、日本の政策は振れ幅もおおきく、政策もあまりにも極端になっています。ここではエネルギー政策や環境政策から検討を始めますが、このような「科学系」の内容を含む政策ばかりではなく、「年金」、「減税」、「教育」などのお金や子供の政策もおおきくぶれて、国民が将来に安心感を持てなくなっています。そこで、このシリーズでは「穏やかで常識的な政策」を提案していきたいと思います。第一回は「エネルギー」で、順次、お金、外交などに進みたいと思います。・・・・・・・・・石油、石炭、天然ガス(シェールガスを含む)がいつ無くなるかは難しい問題です。石油会社は40年、国家レベルでは200年、そして資源学では1000年というところでしょうか。なぜ、このような違いが出てくるかというと、石油会社は「資源がないと言わないとガソリン価格が下がる」という事情があり、資源学は「鉱脈から言って、簡単にはなくならない」と考えていて、国家は利害関係があるので、中間的な数字を使っているということです。このような場合、「誰が何を言っているか」ではなく、「誰が何をしているか」から考えた方が正確に判断できます。石油、石炭、天然ガスなどを扱う会社はものすごく規模がおおきく、メジャーとかスーパーメジャーとか言われます。それらの会社は「残りあと40年」と口では言っていますが、心の中でそのように考えている節はありません。というのは、石油などは発見してからそれが出荷されるまで早くても20年ほどはかかります。だから、もし彼らの言うとおりに40年でなくなるとすると、彼らの仕事はおおむねあと20年でなくなってしまいます。比較的、小さな会社でも「残り20年のビジネス」ということになると、「それに変わる仕事を作っておかなければ」と考えます。つまり、「後40年」が本当であって、日本で話題になっている「自然エネルギー」が有望とすると、彼らは常に100年ほどの展望でビジネスをしていますので、自然エネルギーの開発に手を出しているはずですが、本腰は入っていません。つまり、素直に考えれば「資源がなくなるというのは価格のことを考えてのことで、100年以上は持つと内部では結論が出ている」と考えるべきでしょう。日本以外の外国の政府もそのように考えているからこそ、今後30年は化石燃料に依存する計画なのです。また、1970年代の第一次石油ショックで、「あと30年」と言われ大騒ぎをして、大きな損を出した日本ですが、もうすでに一回、ダマされていることを思い出す必要があります。「技術と資源」の話は別の機会にしますが、「日本には資源がない」と言いますが、それは「資源が枯渇しそうな場合に問題」であって、資源が充分にあれば、「資源セキュリティー」の問題は発生しません。今は、資源が比較的豊富にあるので、日本に技術があれば資源は容易に手に入るからです。たとえば、「自動車」という製品も資源の塊ですが、「自動車セキュリティー」という言葉はありません。自動車を生産していない国では「我が国は自動車を生産していないので、もし外国が輸出してくれないと困る」ということになりますが、そんな心配はしていないのです。つまり、資源も自動車も、資源であり、工業製品ですから(資源は今や工業製品)、食料などと違って国際的な商品なのです。ましてシェールガスは全世界に広がっていて少なくとも34カ国以上でとれるといわれています。自動車生産国以上の国の数です。・・・・・・・・・原発がエネルギーから外れた今、日本の基本政策は「当面、100年程度は化石燃料に依存する。技術を高めておく」というのが穏やかで常識的な政策なのです。世界各国が化石燃料に依存しているのに、日本だけが特殊な考えに染まっているのは、それなりの理由があるのですが、そろそろ「国際的感覚」をもって「日本に有利」に政策を切るべきと思います。そうしないと、私たちの世代は良くても、子供の世代はひどく貧乏な国になってしまいます。(平成24年8月20日)そうだなあはた坊

2012.08.23

コメント(0)

-

今週はナスビは3個のみ 東日本大震災530日後に

昨年のなすびhcで苗が売られていたので 6本を購入した04月03日 hcで苗を6本を購入した 苗はm06の畑に植え付けた04月09日 なすびが枯れてしまった ?? 強風と水が不足したのかな ??04月10日 再度hcでまた なすびの苗を6本を投入した 今度は枯らさないぞーー04月17日 追加の苗2本をさらに投入 ついでに なすびの種も購入しておいた 時差用04月24日 なすびの苗は 合計で8本 無事である 種もまこう どんどん作ろう05月08日 苗は元気だ 紫の色の葉はいきいきとしている05月15日 内の4本 調子が悪くなった ??? なんで ???05月22日 hcで代わりの4本の苗 追加で植えておく06月05日 ナスビの苗 10本くらいになっているが 育ちがまた悪くなってきた06月12日 2-3本が枯れてきた ??? どうなるかな よくないな ?07月03日 ナスビが雑草に隠れてしまっている 雑草取りをしたが背が低いままだなあ 07月17日 もう あとは枯れるだけみたいになってきた 小さい実をときどき収穫しているついでに 種からの栽培も 第二弾05月03日 種まきした 庭で potに種まき06月05日 畑に移動 g-10に植えておいた07月03日 3本は残って 成長中07月17日 こちらは そろそろ実が出来そう第三弾の種まきこれは 来週くらいにやろう06月05日 種まきしよう07月17日 こちらも大きくなりつつあるナスビの苗m06の苗 5本くらいが残っている 雑草に埋もれていた 雑草とりした 実がすこしno2-は 3本が生育中 大きくなりつつあるno3-は 10本くらいが生育中 大きくなりつつある会社では 2本の苗が生育中 実もついている 7/21日1本の収穫をしたナスビ 雑草とトマトとミニトマトに囲まれて 生育不調のままno2-3などに期待している no1は小さい実がすこし 収穫をしておいた07月03日 収穫は10個07月10日 収穫は2個 もう 小さい 小さい さっぱりだなあ07月13日 収穫を水曜に6個 これも小さいまま とりあえず 収穫たけはしておく07月17日 収穫は日曜に2個 さっぱりだなあ 07月24日 収穫は日曜にまた2個のみ さっばり ダメ07月31日 収穫は日曜に3個のみ08月07日 収穫は日曜に7個のみ ミニミニさいずのみ08月14日 収穫は日曜に10個のみ ミニミニばかり08月20日 土曜に10個 ミニミニ収穫08月21日 日曜に10個 ミニミニなど08月22日 会社のナスビ5個 収穫 これは大きい08月28日 日曜にナスビ10個ミニミニ収穫09月04日 日曜にナスビ10個ミニミニ収穫09月11日 日曜にナスビ30個ミニミニ収穫 実が増えてきている09月18日 日曜にナスビ30個 どんどん 収穫中09月25日 日曜にナスビ30個 収穫中10月02日 日曜にナスビ30個 収穫中10月10日 月曜にナスビ20個 収穫中10月16日 日曜にナスビ20個 収穫中10月22日 土曜にナスビ20個 収穫中10月30日 日曜にナスビ20個 これにて収穫を終了したなすび ミニミニも入れて287個にて 終了した後半の雨で 実も沢山ついてくれた まあまあということでナスビさんも撤去した今年のナスビ暖かくなるまで ゆっくりとする04月22日 今年はゆっくりして 暖かくなるまで待って 本日ナスビの苗6本を買ってきた04月30日 苗は無事にそだっている ok m-08の畑に植えている05月20日 なんとか持ちこたえている すこしは大きくなっている05月27日 6本のうち 5本が枯れそう 水遣りが日曜だけなので枯れてきた05月27日 追加で4本の苗をかってきて m06に植えておいた06月03日 さらに追加が4本の苗を庭のプランターに植えておくで 結局は6-5=1 で+4+4=合計9本の苗を育てている次は第二弾 種蒔きして秋茄子を育てる予定04月30日 庭で種蒔きをしておく 8potで種まきした05月20日 発芽せず これはダメだなあ第二弾の種まきのは 失敗 発芽せず時差でナスビをどんどん育てよう第三弾05月27日 庭でpotに種まきをしておく06月06日 やっと発芽している これで発芽したので そのまま育てていこう06月10日 発芽したのは畑に移動 m-06の畑に移動06月17日 苗は無事 07月08日 4本は無事 実もすこしだけ収穫できている08月05日 すこし大きくなりだしたくらい 実はすこしつきだした種がまだあるので ついでに第四弾だ06月10日 庭でpotに種まきしておく06月17日 まだ発芽せず いつも遅いなあ06月19日 やっと発芽してきている06月23日 畑に移動した g-22の畑の畝07月08日 何本かは 無事08月05日 2-3本はそだちつつある最期に第五弾06月24日 庭でpotに種まきをしておいた これで最終の予定07月01日 発芽していないけど そのまま畑に移動した m-20の畑に移動07月08日 何本かは 苗が無事に残っている08月05日 こちらも2-3本は育ちつつあるナスビの在庫畑 m07に6本 6本枯れてなくなった 実が1個のみ収穫畑 m06に追加で4本 収穫はまずは4個 その後4個の収穫 そのごすこし収穫畑 m06に発芽した苗すこし 4本くらい残っている畑 g22に発芽した苗をすこし 2-3本くらい残っている畑 m20にすこし こちらも2-3本くらい残っている庭 予備の苗3本 会社 4本のナスビ これが一番に元気にそだっている 苗で残っているのは 4本くらい 発芽したのはすこし そのうち 残っているのは8本くらい会社でのナスビ 収穫は15個畑のナスビ 15個の収穫畑のは 秋まで 待とう東日本大震災 3月11日発生08月23日は 既に530日後となった武田さんのブログ----------------------------------------------穏やかで常識的な政策 エネルギー政策このところ、日本の政策は振れ幅もおおきく、政策もあまりにも極端になっています。ここではエネルギー政策や環境政策から検討を始めますが、このような「科学系」の内容を含む政策ばかりではなく、「年金」、「減税」、「教育」などのお金や子供の政策もおおきくぶれて、国民が将来に安心感を持てなくなっています。そこで、このシリーズでは「穏やかで常識的な政策」を提案していきたいと思います。第一回は「エネルギー」で、順次、お金、外交などに進みたいと思います。・・・・・・・・・石油、石炭、天然ガス(シェールガスを含む)がいつ無くなるかは難しい問題です。石油会社は40年、国家レベルでは200年、そして資源学では1000年というところでしょうか。なぜ、このような違いが出てくるかというと、石油会社は「資源がないと言わないとガソリン価格が下がる」という事情があり、資源学は「鉱脈から言って、簡単にはなくならない」と考えていて、国家は利害関係があるので、中間的な数字を使っているということです。このような場合、「誰が何を言っているか」ではなく、「誰が何をしているか」から考えた方が正確に判断できます。石油、石炭、天然ガスなどを扱う会社はものすごく規模がおおきく、メジャーとかスーパーメジャーとか言われます。それらの会社は「残りあと40年」と口では言っていますが、心の中でそのように考えている節はありません。というのは、石油などは発見してからそれが出荷されるまで早くても20年ほどはかかります。だから、もし彼らの言うとおりに40年でなくなるとすると、彼らの仕事はおおむねあと20年でなくなってしまいます。比較的、小さな会社でも「残り20年のビジネス」ということになると、「それに変わる仕事を作っておかなければ」と考えます。つまり、「後40年」が本当であって、日本で話題になっている「自然エネルギー」が有望とすると、彼らは常に100年ほどの展望でビジネスをしていますので、自然エネルギーの開発に手を出しているはずですが、本腰は入っていません。つまり、素直に考えれば「資源がなくなるというのは価格のことを考えてのことで、100年以上は持つと内部では結論が出ている」と考えるべきでしょう。日本以外の外国の政府もそのように考えているからこそ、今後30年は化石燃料に依存する計画なのです。また、1970年代の第一次石油ショックで、「あと30年」と言われ大騒ぎをして、大きな損を出した日本ですが、もうすでに一回、ダマされていることを思い出す必要があります。「技術と資源」の話は別の機会にしますが、「日本には資源がない」と言いますが、それは「資源が枯渇しそうな場合に問題」であって、資源が充分にあれば、「資源セキュリティー」の問題は発生しません。今は、資源が比較的豊富にあるので、日本に技術があれば資源は容易に手に入るからです。たとえば、「自動車」という製品も資源の塊ですが、「自動車セキュリティー」という言葉はありません。自動車を生産していない国では「我が国は自動車を生産していないので、もし外国が輸出してくれないと困る」ということになりますが、そんな心配はしていないのです。つまり、資源も自動車も、資源であり、工業製品ですから(資源は今や工業製品)、食料などと違って国際的な商品なのです。ましてシェールガスは全世界に広がっていて少なくとも34カ国以上でとれるといわれています。自動車生産国以上の国の数です。・・・・・・・・・原発がエネルギーから外れた今、日本の基本政策は「当面、100年程度は化石燃料に依存する。技術を高めておく」というのが穏やかで常識的な政策なのです。世界各国が化石燃料に依存しているのに、日本だけが特殊な考えに染まっているのは、それなりの理由があるのですが、そろそろ「国際的感覚」をもって「日本に有利」に政策を切るべきと思います。そうしないと、私たちの世代は良くても、子供の世代はひどく貧乏な国になってしまいます。(平成24年8月20日)そうだなあはた坊

2012.08.23

コメント(0)

-

干しネギ20本を購入した 東日本大震災529日後に