2012年08月の記事

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

「多様な価値観を育てる教育が戦争を遠ざけるのです」

私は、最近のニュースを見ていると非常に暗い気持ちになります。韓国や中国が何か言うと、なぜかみんな急に「愛国者」になって、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」的に過剰に反応したり、「日本人は天皇を崇拝するのが当たり前だ」的な論調で政治家やテレビに出ている人たちは語り始めました。最近、ネットの世界の中でも「ネトウヨ」(ネット右翼)なるものが増えているようです。人々の意識が非常に閉鎖的になってきているのでしょう。ちなみに、もともと日本には「天皇を崇拝する信仰」などありませでした。それは明治以降「国」というものを統合するために、国策によって作り上げられた人工的なイデオロギーに過ぎません。幕末の時に薩長連合ではなく幕府軍が勝っていれば、消えたのは「徳川家」ではなく、「天皇家」だったのです。それはちょっとした歴史の偶然によるものであって、日本人の根本的な精神性とは無関係なものです。もともと、日本人は「神」と「仏」をそんなに明確には分けていませんでした。また、「八百万の神」的に、色々なものを信仰するのが日本人の古くからの信仰心です。でも、明治政府は「仏」を否定し、「天皇」を中心とする神学を無理矢理作り出し国民に押しつけました。そこには一神教である「キリスト教」への模倣があります。つまり、一神教的な「天皇崇拝」の考え方は、「古来からの日本人の感性の否定」でもあったのです。でも、それ以降、キリスト教の模倣によって作られたイデオロギーが「日本人の精神」として押しつけられるようになりました。そこには大きな矛盾があるのですが、そこを扱うと「非国民」として非難されてしまいます。ただし、私は「天皇家を廃止しろ」というつもりはありません。古来から「神様とつながる一族」として「天皇家」を大切にしてきたのも日本人の感性だからです。ただ、「天皇を神様扱いするのは日本人古来の感性ではない」と言うことです。日本人はもっと多様な価値観の世界に生きていたのです。でも、その古来から伝わってきていた「多様性」を失うことによって、同時に「生命の働き」とつながっていた「豊かな感性」をも失ってしまったのです。そして、「自分の考え」や「自分の価値観」を持つことが出来ずに、ただ感情的、条件反射的に反応するだけの人たちがどんどん増えてきました。それは日本だけでなく、韓国や中国でも同じです。というか、韓国や中国の状態はもっと悪いように感じます。韓国も中国も、欧米化を進める過程で、古来から伝わってきていた精神性や多様性を否定し、排除してしまったのでしょう。そのような状態の中では声が大きい人たち、攻撃的な人たち、権力を持った人たちの声ばかりが優先されるようになります。そして、少数意見や多様性は「非国民」という言葉によって否定されていきます。これは、過去の戦争の時に起きたことと同じです。この先、戦争が起きるかどうかは分かりませんが、でも、過去において戦争が起きた時には同じような流れが起きたのです。ですから、まだそこまでに至る前に、その「バカバカしさ」に気付いている人は声を上げるべきなのです。原発の事故の後、多くの人が「どうして事故が起きる前にもっとその危険性に気付かなかったのだろう」と言うのを聞きました。でも、それは簡単なことです。知ろうとしなかったから、考えようとしなかったからに過ぎません。事故を未然に防ぐためには、「見えるようになる前に観る」意識が必要なのです。見えるようになってから対応しても、多くの場合手遅れになってしまうのです。これは、教育や子育ての問題においても同じです。イジメや不登校や引きこもりや学力などの問題でも、これほど問題が大きくなってしまってからでは、根本的な対処が出来なくなってしまうのです。子どもが思春期頃になって荒れ始めても、その時点からやり直すことは非常に困難なんです。国全体の流れが戦争に向かいだしてしまってから、「戦争反対」を言い出しても手遅れなのです。「考えすぎだよ」と言われるぐらいの時点で言い出さないことには手遅れになってしまうのです。そして、(時間はかかりますが)無意味な戦争を回避するために最も有効な方法こそが、遊びや芸術的な体験を通して、子どもたちに多様な価値観を体験させ、自分の頭で考え、自分の心と感覚で感じ、自分の意志と責任で行動する能力を育てることなのです。

2012.08.31

コメント(8)

-

「7才までの体験が子どもの常識を作るのです」

昨日は人は、「子どもの頃に体験したことのない世界」のことについては考えることが出来ないのです。ということを書きました。これは2歳ぐらいから、小・中学生くらいまでの子どもたちと連続して関わっていることから得た実感です。特に、7才までの体験がそれ以降のその子の価値観の形成に大きく影響していきます。なぜなら、7才までの体験がその子にとっての「常識」や「当たり前」の出発点になるからです。7才までの子どもは、「常識」で物事を判断しません。ですから、「頭」ではなく、素直に「心」や、「からだ」や、「魂」そのもので色々なことを体験します。でも、7才を過ぎると、7才までの体験がその子どもの「常識」として働き始めます。そのため、その常識に反することに対しては違和感を感じるようになり、素直に「心」や、「からだ」や、「魂」で体験することが困難になってしまうのです。その結果、心の底から喜んだり、楽しんだりすることが出来なくなります。たとえば、7才までに多様な体験をした子は、7才以降も多様な体験に対して興味を示し、世界を広げていくことが出来ます。でも、一人で家の中で遊ぶだけだったり、テレビやゲームでのようなものばかりで遊んでいると、仲間や自然といった「外の世界」に興味を示さなくなります。それは、子どもの心とからだが「7才までの環境」に適応してしまい、それ以外の環境には対応しにくくなるからです。人間の成長において「7才までの成長」にはそのような意味があるのです。虐待を受けている子は、「虐待という環境」に適応してしまいます。そのため、「平和な環境」には違和感を感じるようになります。ですからいつでもトラブルを起こして「平和」を壊そうとします。逆に、幸せと平和に満ちた生活をしてきた子は、そのような環境の方が居心地がいいので、無意識的に「平和な環境」を作ろうとします。思春期が来てしまってからでは、この「心とからだに染みついてしまった常識」を変えるのは非常に困難です。だから、7才までの教育が非常に重要なのです。私は子どもたちと「劇遊び」などもよくやりますが、7才までに「劇遊び」を体験している子は、小学生になって、自意識が目覚め初めても、それほど違和感なく「劇遊び」に参加してくれますが、その体験がない子には違和感を感じる活動のようです。その結果、自意識の方が勝ってしまい、劇遊びには参加してくれません。一緒に歌ったり、踊ったり、遊んだりということでも同じです。7才までに「みんなと遊ぶ喜び」を体験している子は、素直にみんなと遊ぶことが出来ますが、そうでない子の場合はみんなと遊ぶことを素直に楽しむことが出来ないようです。その結果、自分勝手に行動することになります。今、そのような子がいっぱいいます。そのような子どもたちに、いっぱいいっぱい楽しい体験をさせてあげようと思っても、それまでに体験したことがないことには興味を示さないのです。そして、「早く家に帰ってテレビを見たい」とか、「早くゲームの続きをやりたい」と言います。「それはそれでいいんじゃないですか」という考え方もあります。確かに、本人がそれで良ければ、それ以外のものを押しつけられるのは迷惑です。ですから私も強制はしません。でも、「みんなと遊ぶ喜び」を体験していない子は助け合うことが出来ません。そして、そのことが、大人になって社会に出た時、「生きること」を困難にしてしまうのです。また、夫婦生活も子育ても困難になるでしょう。それもそれで、「個人の生き方の問題」ですから、他人がとやかく言うことではありませんが、そのような人が増え続けてしまったら、社会全体が崩壊します。

2012.08.30

コメント(6)

-

「人類の希望としての子育て」

私は15年くらい前から、子育てでも、教育でも、社会の状態でも「このままでは大変なことになる」と言い続けてきました。そして実際、予想したとおりの状態になってきました。このままではさらにどんどん悪化していくでしょう。しかも、世界規模でその悪化は進むでしょう。永遠に拡大し続ける経済などあり得ません。経済規模の拡大には「地球の許容能力」という上限があるからです。そして、もうその上限に達してしまっています。ですから後は、その上限の範囲内での「奪い合い」が起きるだけです。そして、さらに困ったことには、気候変動によりその「上限」自体が下がり始めています。今までは世界規模で人々の生活が豊かになりましたが、これからは搾取によって豊かさを維持できる国と、搾取され貧しくなる国に分かれていくでしょう。そして、強い国はますます強くなり、弱い国はますます弱くなります。なぜなら、強い国が「世界のルール」を決めているからです。これは一国の中でも起きている現象です。「富める者」が社会のルールを作っているので、「富める者」と「貧しい者」が固定されていくのです。民主主義社会では、少数意見を尊重すべきなのですが、選挙というシステムでは結局多数派が勝つのです。そして、その多数派を操ることが出来るのは「富める者」なのです。「貧しい者」は選挙に出ることさえ出来ません。 よく、「政治がこんな状態になってしまっているのは、政治家を選んでいる私たちの責任だ」というようなことを言う人がいますが、それは違います。「富める者」しか立候補することが出来ないシステムでは、どんなに正しくても「貧しい者」の意見は通らないのです。裁判員制度のように、抽選で選ばれた任意の国民のグループが、一年ぐらいの単位で政治のあり方について強く提言できるようなシステムがあれば、国民の声を直接政治家に届けることが出来ますが、今の政治はあまりにも国民の感覚からずれてしまっています。そして、政治家たちはそのことに気付いてすらいません。気付いていたとしても、そのようなシステムは作らないでしょう。殺人事件のような、非日常的な出来事を市民感覚で判断させようとしているのに、「政治」という私たちの生活に密着したことに関しては「市民感覚」を全く無視しているのです。ここには大きな矛盾があるのですが、「富める者」は決して自分たちの利益や既得権を失うような制度は作らないのです。それは、アメリカのやり方を見ていてもよく分かります。それでもアメリカは情報は開示します。ですから、後からその過程をチェックすることは可能です。そしてそのことが選挙にも影響してくるでしょう。でも、日本では情報も開示しないので、裏で何をやっているのか全く分かりません。それで選挙で正しい判断を求められても、それは不可能です。「情報開示」は民主主義の根幹です。日本にはその根幹すらありません。三権分立すら出来ていません。日本の政治は「民主主義」ではなく、ただの「多数主義」です。ただし、私は「民主主義」の理念を否定しているのではありません。「民主主義の理念」を正しく反映していない、権力者による「形式的な民主主義」を否定しているだけです。と、悲観的なことを書いていますが、でも、私が私の立場で言いたいことはそのようなことではありません。私が言いたいことは、「そのような社会の流れの中で私たちはどのようにして「子ども」と、「自分」と、「家族」と、「仲間」を守っていくことが出来るのかということです。何も知らず、何も考えずに、流れに任せままの生き方をしていると、取り返しが付かなくなります。みんながゲーム機を持っているからと、何の考えもなく子どもにゲーム機を与えていると、困ったことになります。小さい時からゲームで遊んで育った人には、その「問題」が見えません。でも、「問題が見えなくなること」が最大の問題なのです。そして、そのような人はゲーム機の害を説く人を非難します。私も時々非難されます。でも、「あなたはそのように考えるのですね」と答えるだけで、反論しません。反論しても通じないことが見えているからです。そのような人の世界観は「ゲーム機ありき」から始まってしまっているので、「生命」や、「からだ」や、「自然」といったものの立場に立った考え方は理解できないのです。人は、「子どもの頃に体験したことのない世界」のことについては考えることが出来ないのです。子どもの頃にそのようなものと深く触れあわないままゲーム漬けの生活をしていると、お母さんがどんなに「自然」が大好きでも、子どもは「自然」に違和感を感じるようになるのです。そのような価値観で育った人にとっては、「自然を守ろう」という言葉は「資源を守ろう」という言葉と同じ意味になります。でも、幼い頃から自然と交流しながら育った人にとっては、「自然を守る」ということは「命を守る」ことと同じです。表現は同じでも、その言葉に込められた意味が全く違うのです。だからこそ、子どもの頃に「生命」や、「からだ」や、「自然」といった、「私たちの命を支えている根源的なもの」と出会う体験が必要なのです。その体験が「子ども」と、「自分」と、「家族」と、「仲間」を守っていく力になるのです。経済が崩壊しても、「子ども」と、「自分」と、「家族」と、「仲間」を守る能力を持っている人は、何とか生き延びていくことが出来るのです。そして、そのような人たちが、いつの日かまた新しい文化と文明の形を再生していくでしょう。私は「絶望」を書いているのではなく、「絶望」の後に来る「希望」を書いているのです。子どもの心やからだに寄り添った子育てや教育は「希望を育てる行為」なのです。

2012.08.29

コメント(2)

-

「生命に価値を与えるもの」(見果てぬ夢)

昨日は「あるべき姿」(理想)を追い求めることの大切さを書きました。でも、誤解して欲しくないのは「あるべき姿」というのは「正解」のことではないということです。ですから、戦争中や共産主義国家のように「これがあるべき姿だ」とその「あるべき姿」を固定してはいけないのです。「あるべき姿」というのは、「人の心の中にだけ存在していて、永遠にたどりつけない理想」のことなのですから。ですから、「あるべき姿」を人に押しつけるのも間違いです。「あるべき姿」とは一人一人違うのですから。そしてそれは「芸術」に似ています。芸術的な創作活動が好きな人には分かりますが、人は芸術的な行為を行っている時には「あるべき姿」を追い続けています。絵を描く人は、数ミリという位置の違いや、微妙な色の違いにこだわります。そして、自分にとっての「本当のこと」を表現できる色や形を追い求めます。でも、この追求には限りがありません。「正解」がないからです。ですから考えようによっては無意味で無駄な行為です。絵なんか描いたって何の役にも立ちません。でも、それが芸術の本質であり、人間の精神の本質なのです。だからこそ人は芸術作品を見て、感動するのです。感動とは「生命の本質」に触れた時に現れる現象です。人は生まれてきて死ぬだけの存在です。どんなに勉強しても、どんなに努力しても、どんなにお金を儲けても、どんなに偉くなっても、最後はみんな死にます。生命というものは最初から無意味で、無目的な存在なのです。それなのに、みんな必死になって生きようとしています。どんなに必死になっても、100%「死」からは逃れることなど出来ないのに、みんな必死になって生きようとしているのです。そこに「生命の本質」と「芸術の本質」があります。人間は「無意味なもの」の中に「意味」を探し続ける生き物なのです。そして、それが「生きる」ということなのです。その、「見果てぬ夢」(永遠なる夢)があるから、人は死ぬと分かっていながらも生き生きとした人生を送り、死ぬまで明るく前を向いて生きて行くことが出来るのです。それに対して、現代人は「意味のあるもの」や「役に立つもの」ばかりを追い求めています。でも、そのことがそのまま「自分自身の否定」であり、「生命の否定」であることには気付いていません。「意味のあるもの」や「役に立つもの」ばかりを追い求める価値観は、子どもや老人や障害者を否定します。また同時に「自分自身」をも否定します。「意味のあるもの」や「役に立つもの」ばかりを追い求めている人は、「欲」に振り回されているだけの「意味がなく、役に立たない存在」だからです。ですから当然、「自己肯定感」を持つことも出来ません。というか、私の推測では「自己肯定感を持つことが出来ない人」の方が、「意味のあるもの」や「役に立つもの」ばかりを追い求めているような気がします。「意味のあるもの」や、「役に立つもの」を集めることで、「自分という存在の不安定さ」を隠そうとしているのでしょう。また、そのような人は「老い」や「死」を受け入れることも出来ません。ですから、年を取ると偏屈で卑屈になります。もともと「生命」というもの自体が「意味がなく、役に立たない存在」なのです。芸術や宗教は、その「意味がなく、役に立たない存在」に意味と価値を与えてくれます。ちなみに、宗教と芸術は人類の歴史の中で「同時に生まれた双子の兄弟」です。ですから、芸術や宗教を理解できない文化は、「生命の大切さ」を理解できない文化なのです。だから子どもに、「どうして人を殺してはいけないの」と聞かれても、はっきりと自分の言葉と価値観で答えることが出来ないのです。昔の日本は人々に感動を与えることが出来る文化の国でした。だから、世界中で日本ブームが起きたのです。でも、その日本が経済力だけを追い求めるようになった時、日本は魅力がない国になりました。そして今、その経済力も失われつつあります。後には何が残るのでしょうか。**********以下は、ミュージカル「ラマンチャの男」の中で歌われる「見果てぬ夢」という歌の歌詞です。私は若い頃この歌詞を読んで、強く心を動かされました。To dream the impossibe dream, To fight the unbeatable foe,To bear with unbearable sorrow, To run where the brave dare not go,To right the unrightable wrong, To be better far than you are,To try when your arms are too weary, To reach the unreachable star!This is my quest to follow that star!No matter how hopeless no matter how farTo be willing to give, when there’s no more to giveTo be willing to die so that honor and justice may liveAnd I know. If I’ll only be true to this glorious questThat my heart will lie peaceful and calmwhen I’m laid to my restAnd the world will be better for thisThat one man scorned and covered with scarsStill strove with his last ounce of courageTo reach the unreachable stars!(意訳)成し得ぬ夢を夢見、服せぬ敵と戦い、耐え難き悲しみに耐え、勇者が行き難きところへ走る正し難き誤りを正し、今の君よりもより良くあらんとし、君の腕が疲れ増すも挑み、届かぬ星に届かんとする!これがあの星に従い私が追い求めること!たとえどれほど望み無く遠かろうとも与え続けよう、もはや与えるもの無きときも死さえ厭わぬ、誉れと正義が生きるなら私は知っている。私がこの栄えある挑みに誠であらんとするならば我が安息に横たわるとき、心は安らけく穏やかなることをそしてこの世がより良くあらんとなるはこれがため彼の蔑まれ傷に覆われたひとりの男はなおも最後の勇気の力を振り絞り挑むのだ届かぬ星に届かんと!

2012.08.28

コメント(4)

-

「もっと理想を語ろう」(あるべき姿を求めて)

冊子をご希望の方はご住所と、ご希望の冊子をお知らせ下さい。振込用紙を同封してお送りします。*********************以下は、松本幸四郎が演じているミュージカル「ラマンチャの男」の中の言葉です。「ラマンチャの男」とは、かの有名な「ドンキホーテ」のことです。(安売り屋の「ドンキホーテ」の事ではありませんので、念のため・・・)「私はこれまでありのままの人生というものを嫌というほど見てきた。……息をひきとる仲間を両の腕に抱いたこともある。彼らはみな、うつろな目をして、おれはなぜこうして死んでいくのかと私に聞いていたのではない。いままでこんな人生なんのために生きてきたのかと私に聞いていたのだ。ああ人生自体がきちがいじみているとしたら、では一体、本当の狂気とは何か? 本当の狂気とは。夢におぼれて現実を見ないのも狂気かもしれぬ。現実のみを追って夢を持たないのも狂気かもしれぬ。だが、一番憎むべき狂気とは、あるがままの人生に、ただ折り合いをつけてしまって、あるべき姿のために戦わないことだ。」(「ラマンチャの男」の作者である、セルバンテスの台詞です)私はこの言葉が好きです。多くの人が「現実」に振り回され、「現実の中でどのように生き延びるのか」という事ばかり考え、そして行動しています。だから「なりゆき」に流されるばかりで、その流れを変えることが出来ないのです。原発の問題でも、教育の問題でも同じです。子どもや若者たちは「夢」を語ります。すると大人たちは「もっと現実を見ろ」と言います。「世の中そんなに甘くないんだぞ」とも言います。それでも、若者たちは反発して、「夢」を追おうとするのですが、でも、ほとんどの若者が、思春期を迎える頃には自分にはその能力がないことに気付き、「夢」を捨て、「現実」を維持するための歯車の中に組み込まれていきます。特に、最近の若者にはその傾向が強いように感じます。「結婚は人生の墓場だ」という言葉がありますが、最近の若者は成人式や大学を出た時点で、「もう子どもじゃないんだから」と夢を捨て、「現実」と妥協をしてしまう傾向が強いように感じます。以前、テレビを見ていたら、成人式を迎えた若者が「もう子どもじゃないんだからしっかりと現実を見て生きて行きます」とか、「もう私の人生は終わった」などというようなことを言っているのを聞いて呆れたことがあります。人生という長い道のりの中では、結婚も、成人式もゴールではなく、スタートなのです。それまではスタートのための準備期間に過ぎません。でも、今の若者は、その「スタート地点にいる」という自覚も、気概も、ワクワク感も感じないようです。やりたいことが自由に出来なくなってしまったら、そこで「人生」が終わってしまうかのように感じてしまうようです。確かに、大人になると、子どもの頃に「まだ子どもだから」という理由で与えられていた「自由」は失います。でも、大人になると、今度は自分の意志と責任で行動することが出来る自由を手にすることが出来るのです。ただ問題は、今の若者たちにはその「自分の意志と責任で行動する能力」が育っていないということです。だから、「与えられた自由」を失ってしまうと、「束縛されるだけの人生」しか残らないのです。それで、テレビのインタビューに答えていた若者たちのような言葉になるのでしょう。そしてだから、「夢」を語ることが出来ないのです。でも、「夢」よりも難しいのが「理想」を持つことと、「理想」を語ることです。「夢」は子どもでも語ることが出来ますが、「理想」は思春期が来るまで語ることが出来ません。さらには、思春期が来ても「理想」を語る若者は多くありません。なぜなら、「理想」はしっかりとした価値観の上に掲げられるものだからです。そのため、自分なりのしっかりとした価値眼を持っていない人は、「夢」は語ることが出来ても「理想」を語ることは出来ないのです。それはつまり、「夢」を諦めずに実現するために努力できるような人でないと、「理想」を語ることが出来ないということです。でも、現代人はその生き方の基準としての「価値観」を失ってしまいました。また、自分の価値観を育てるような教育も受けていません。戦争中は「価値観」を国が押しつけてきました。それ自体は問題なのですが、でも、その価値観の延長で「理想」を語ることも出来ました。でも、戦後はその「価値観」が否定されただけでなく、人々は「価値観」を自分を支えるものではなく、「自分を束縛するもの」と考えるようになりました。そして、「価値観」を持つことを嫌い、みんな「豊かになる夢」ばかりを追い求めるようになりました。高度経済成長期には「夢」はあふれていましたが、それを規制するような「あるべき姿としての理想」はなかったのです。だから、欲望ばかりが肥大化してしまい、歪んだ社会になってしまったのです。そして、そのつけが今やってきているのです。今、私たちは「何のために生きているのか」ということを考えなくなりました。そして、目先の事ばかり追い求め、ただ「流されるだけの生き方」しか出来なくなりました。その延長上に原発の問題や、イジメの問題や、政治や教育の問題があります。領土問題でも、政治家の答弁からは何の理想も価値観も感じることが出来ません。ただ、トラブルに「対応している」だけです。テレビやネットなどを見ていても、国民全体が自分の価値観をあいまいにしたまま、その是非を論じています。そこにあるのはただ「条件反射」だけです。そこには「未来への展望」は全くありません。でも、このまま流されていたら、非常に危険なことになってしまいます。この流れを止めるには、一人一人が「自分の価値観」を持って、「自分の生き方とつながった理想」を語る必要があるのです。この時、「○○反対」というような活動は全く役に立ちません。

2012.08.27

コメント(2)

-

「冊子希望のメールを下さった方へ」

これは事務連絡メールです。>はじめまして>いつもブログを拝見させてもらっています。>気質について興味があるので、気質に関する冊子を2冊送っていただきたいです。>ここで申し込みさせてもらったらいいでしょうか?というメールを下さったKさん。返信メールを出してもエラーで返ってきてしまいます。ご住所をお知らせ下されば。振込用紙を同封してお送りします。

2012.08.24

コメント(2)

-

「生命の働きに即した子育て」(生命とはリズムである)

明日、明後日と「ペガススの家」というところでお泊まり会をするので、ブログをお休みさせて頂きます。「ペガススの家」の二階を全部「お化け屋敷」にして遊びます。**************************私たちは、イスや洋服などは「作る」と言いますが、植物や動物などの「命あるもの」の場合は、「育てる」と言います。「野菜作り」などという表現を使うこともありますが、実際の行為は「作る」ではなく「育てる」です。「イス」や「洋服」は人間が作り始める以前はどこにも存在していません。100%、人間の創作です。ですから、どのように作ろうと人間の自由です。作る人が自分のイメージや好みに合わせて作ればいいのです。でも、植物や動物は「生命」という視点では対等の存在です。人間も植物も動物も同じ仕組みで生きています。その「生命」は、当然、人間が作ったものではありません。また、それらは人間が育てなくても、自らの力で生きて行くことが出来ます。「生命」というものは、自分が生きている環境に合わせて、自分の力で生きていくことが出来るのです。でも、その時、その環境の状態が、その「生命の成長のあり方」に大きく影響を与えます。栄養が少なかったり、自然条件が厳しいところで育てば、時として成長が不可能になり、死んでしまうこともあります。また、逆に、栄養が豊かで、自然条件がその「生命」に適合していれば、その「生き物」は生き生きと成長することが出来ます。そして、昔々そのことに気付いた人類は、自分たちの生存に必要な植物や動物を集めてきて、人工的に環境を整え、それらを育てることを始めました。また、育て方を工夫すれば、「新しい種」を創り出すことさえも出来ることを発見しました。でも、「新しい種」を作ることは出来ても、未だに「生命」そのものを創り出すことはできません。ですから、「新しい種」を創り出す時も、「生命の働き」を利用するような形で行われています。その時に大切なことは、その「生命の働き」を否定するような関わり方をしてしまうと、そのものの「生命」は萎えてしまったり、死んでしまうということです。これが、「生命あるもの」を育てる時に必要になる絶対の条件です。この条件が満たされないと、どんなに一生懸命に関わっても、「それ」は育つどころか、逆に育ちが阻害されてしまいます。そして、子育てにおいても全く同じ事が言えます。子どもの「生命の働き」を肯定し、それを支えるような関わりをしないと、子どもは生き生きと育たないのです。だとすると、私たちはその「生命の働き」について学ばなければなりません。人間以外の生き物たちは、自分の中に働いている「生命の働き」に敏感ですから、そんなこと学ばなくても分かっていますが、人間だけが、自分たちを支えてくれている「生命の働き」を感じる能力が萎えてしまっているからです。特に、人工的な環境の中だけで生活している人たちは極端にその能力が萎えてしまっています。そのため、自分たちの生命さえも危険な状態に陥ってしまっています。「生命あるもの」に必要なものは色々とありますが、中でも「リズム」は非常に大きな役割を果たしています。「生命」とは「自律的リズム」のことだからです。子を産み死んでいく、世代交代のリズム。呼吸のリズム。心臓のリズム。体液が循環するリズム。細胞のリズム。自然のリズムや、地球のリズムや、太陽のリズムに呼応している生命のリズム。成長にもリズムがあります。そのリズムが止まる時、死にます。人間が未だに「生命」を創り出すことが出来ないのは、その「リズム」を創り出すことが出来ないからです。だから「リズム」を持っているものを利用する形でしか、生命科学は成り立たないのです。私たちはその「リズム」を無視した生活をしています。でも実は、それは「生命の働き」を無視した生活をしているのと同じ事なのです。動物たちはお腹が減ったら食べます。お腹が減ってもいないのに「時間だから」といって食べる生き物はいません。基本的に動物たちは、夜行性であろうと、人間のような昼行性であろうと、原則として、お日様のリズムに合わせて行動しています。ですから、それが乱れると「生命の働き」も乱れます。現代人はひどい状態です。食べ物も、動物たちは冬には冬に取れるものを食べ、夏には夏に取れる食べ物を食べています。冬に夏のものを食べたり、夏に冬のものを食べたり、また、「一日何品目」などというような食べ方をしている生き物はいません。そして、動物のからだは冬には冬のものが必要になり、夏には夏のものが必要になるように変化しています。そこにもリズムがあります。そのような「生命のリズム」を全く無視した生き方をしているのが現代人ですが、困ったことに赤ちゃんや幼い子どもたちはその現代人の「人工的リズム」に合わせはくれません。赤ちゃんや幼い子どもたちは、他の動物たちと同じように「生命のリズム」に従って生きているからです。ですから、食べたい時には食べ、食べたくない時には食べません。寝たい時には寝ますが、寝たくない時には寝ません。排泄も我慢しません。排泄を我慢する動物などいません。それで、大人たちは困ってしまって、あれこれ仕付けようとするのですが、これは「生命のリズム」の問題ですから、そのリズムを無視したしつけは全く効果がありません。大人たちはそれを「子どもの問題行動」と考えますが、でも実は逆なんです。「生命の働き」という視点から見たら、これは「大人の問題行動」なのです。間違っているのは大人の方なのです。子どもが幼い時には、子どもを大人に合わせようとするのではなく、大人が子どもに合わせてあげるしかないのです。そして子どもは、そんな大人を信頼し、あこがれ、早く大人のようになりたいと成長していくのです。その表れが「おままごと」や「お母さんごっこ」という遊びです。でも、今、その「ごっこ遊び」の一番人気はペットや赤ちゃんであって、大人ではないそうです。大人への信頼やあこがれが消えてしまっているようです。

2012.08.24

コメント(2)

-

「地球の独り言」

今日、二度目のアップです。どっかの国と、どっかの国が「ここは俺の土地だ」と騒いでいるようだが、地球上の土地はみんな私のものだ。勝手に奪い合っては困る。「地球」の独り言でした。もともと人間のものではないのですから、「本当はどっちのもの」という議論に対する答えなど最初からないのですよね。だから、「地球さんお借りします」と言って、両者で話し合って決めるしかないのですよね。

2012.08.23

コメント(6)

-

「育てることと、世話をすることの違い」(“育てる”という思想)

現代人はどうも「育てる」という思想と方法を失ってしまったようです。「心を育てる」「からだを育てる」「知性を育てる」「感覚を育てる」「人間性を育てる」「つながりを育てる」「愛情を育てる」「生命を育てる」「喜びを育てる」「幸せを育てる」というような思想と方法を失い、ただ、目先の成績を上げたり、何らかの能力を身につけるために子どもたちを追い立てています。政治の分野においても同じ事が言えます。そのような人は「目先のこと」にしか関心がありません。政治家たちも目先の選挙のことしか関心がありません。目先のことに対処するだけの子育ては、「育てている」のではなく、単に「世話をしている」というだけのことです。でも、多くの人が「世話をする」ということと、「育てる」ということの違いが分かりません。世話をするだけの人は、「必要」が発生してから仕事をします。でも、育てる人は未来を見越して行動します。ですから、目先の事に振り回されません。そして、普段から「聞こえない声」を聴き、「言葉にならない想い」に耳を澄まし、「見えない行動」や「見えない流れ」を観て、「今やっていること」や「今起きていること」と未来とのつながりを感じながら行動しています。以下の話は、以前も数回書いた話なのですが、好きな話なのでまた書かせて頂きます。ある人が散歩の途中で石を運んでいる石工に出会いました。それでその人は「何をしているのですか?」と聞きました。するとその石工は「見れば分かるだろ、石を運んでいるんだ」と答えたそうです。帰りにまた同じ道を通ると、今度は違う石工が石を運んでいたそうです。それでその人はもう一度「何をしているんですか?」と聞きました。するとその石工は、誇らしげに「教会を建てているんです」と答えたそうです。最初の石工は与えられた仕事をこなしているだけです。それが「世話をする」という関わりです。それに対して、後者の石工は「石を運ぶ」という行為を通して教会作りに参加しているのです。それが「育てる」という関わりです。この両者の違いは目には見えません。やっていることは同じだからです。でも、子育てにおいてはこの違いは子どもの育ちに大きな違いをもたらします。やっていることは同じでも、その意識の違いが結果に大きく影響するのです。「育てる」という意識を持っている人は、常に「今」と「未来」をつなぐ視点で物事を見ています。育てることを通して「未来」を創造しているのです。そして、「未来」を創造することで、その「未来」の中に永遠に生き続けることが出来ます。「教会を作っているんです」と答えた石工の魂は、その教会と共に未来へとつながっていくのです。ですから、その仕事に喜びがあります。自己肯定感も持つことが出来ます。そのような人は、手を抜くことなど考えないでしょう。でも、現代人のほとんどが「石を運んでいる」というような意識だけで、仕事や、子育てをしています。ですから、そこには「未来」も、「希望」も、「喜び」もありません。あるのは、ただ「退屈で苦しい労働」や「単調な日常生活」ばかりです。子育てや教育においても同じ事がいえます。「育てる」という意識で子どもと関わっている人には「未来とつながる喜び」があるのです。でも、世話をしているだけの人は「喜び」も「自己肯定感」も得ることが出来ないでしょう。そして、「どうやって息抜きをするか」という事ばかり考えているでしょう。では、子育てや教育において、子どもを育てるためにはどうしたらいいのか、ということですが、基本的な原則は簡単そのものです。教会を作ることよりも簡単です。それは、子どもを生き生きとさせればOKです。生き生きとすれば、あとは子ども自身が何とかします。子どもは自らの生命の中に「育つ力」を持っているからです。それが「教会作り」と「子育て」の大きな違いです。実は、「子どもを育てる」ということは、「子どもが自ら育とうとする意志」を支えてあげることなのです。その「意志」の中に、「未来」も、「希望」も、「喜び」も入っているのです。ですから、一方的に大人が子どもを自分の理想通りに育てようとすると、子どもの「成長への意志」は萎えてしまいます。そうすると、どんなに一生懸命に子育てをしても、頑張れば頑張るほど子どもの成長はこじれていきます。逆に、子育ても教育も「子どもとの共同作業」と考え、一緒に成長を楽しんでしまえば子どもはちゃんと育っていくのです。

2012.08.23

コメント(2)

-

「今、子育てや教育において必要なこと」(幸せな未来を創造するために)

昨日は、「まだ起きていないことを考える能力」は、「感じる能力」と、「発見する能力」と、「工夫する能力」と、「想像する能力」の四つの能力によって支えられています。それに対して、選択する時に必要になる「考える能力」は「発見する能力」しか必要としていません。と書きました。どんな能力でも同じなのですが、この四つの能力もまた「体験」によって成長します。でも、今、一般的な子どもたちが一番体験しているのは選択する事ばかりです。感じることでも、創造することでも、想像することでもありません。昔の子どもたちは、自分たちの遊び道具は自分たちで作りました。ですから、そのような体験を通して「創造する能力」や、「想像する能力」などが育っていました。(「創造する能力」は、この四つの能力が総合的に働くことによって生まれます。)でも、今の子どもたちはおもちゃ屋さんや、テレビや、ネットで選ぶだけです。その際に必要になるのは、色々な情報や差違を発見する能力だけです。また、昔の子どもたちは今の子どもたちよりもズーッと本を読みました。ですからそこでも「想像する能力」が育ちました。テレビやネットをいくら見ても、この能力は育ちません。また、みんな貧しかったのと、まだ、便利な機械やお店などが存在していなかったので、どこの家庭でも、何かが壊れた時には直して使っていました。また、手作りすることで何とかやりくりしていました。そこで「工夫する能力」も育ちました。そして、そのような子ども時代を過ごした人たちが日本の高度経済成長を支えてきました。ですから、創造的な能力においては、今の若者たちは団塊の世代の人たちにはかないません。でも、今の日本の問題点を作りだしたのもそのような人たちです。原発依存社会や、経済やお金だけが全て、という社会を作りだしてきたのもそのような人たちです。そして、政治家たちを見ていても、「まだ起きていないことを考える能力」は持っていないようです。優秀ではありましたが、何かが抜けていたのです。日本の経済成長時代に、一番大切にされなかったのが「(自分や生命を)感じる能力」です。この「感じる能力」を無視したからこそ、あれだけ無理な成長が可能になったのです。でもだから、「道」を誤ってしまったのです。そして、日本は今、このような行き詰まった社会になってしまったのです。「感覚」は大海原を航海する時に必要になる「羅針盤」と同じものです。そして、羅針盤があるから正確な航路を予測することができるのです。でも、面白いことに、今この「失われた羅針盤」を取り戻そうとしている若者たちが増えてきているような気がします。この閉塞的な状況の中で、老人たちが否定し、捨ててしまったものの価値に気づき始めたのかも知れません。またそれは、生命の働きから生まれた本能的衝動なのかも知れません。そのため今の若者たちは非常に感覚的です。そして、自分の感覚を大切にします。でも、感覚的ではあっても、ちゃんと「感じる能力」として育てられているわけではないので、多くの若者がその「感覚」に振り回されてばかりいます。また、今の若者たちは自分の人生を切り開いていくために必要になる「想像する能力」や「創造する能力」や、「工夫する能力」が未熟です。そのため、簡単に他者に依存してしまったり、非現実的世界の中に「感覚的安住の地」を求めてしまいます。「羅針盤」はあっても、その羅針盤が「新しい未来」の方向に向かってではなく、「逃げ場所」を探すことだけに使われてしまっているのです。なぜなら、「羅針盤」はあっても、今度は荒海に耐えることが出来る「船」がないからです。それは団塊の世代の人たちとは逆の状態です。人類史的な大きな視点から見たら、これもまた歴史的必然であり、過渡的な現象なのかも知れませんが、いずれにしてもこのままでは船が沈没してしまいます。大切なのは、「感じる能力」と、「発見する能力」と、「工夫する能力」と、「想像する能力」の四つの能力がバランスよく育つことなのです。そこで必要になるのが、「異年齢の仲間との遊び」や、「自分のアイデアで作る体験」や、「いっぱい物語を読んだり聞いたりする体験」や、「芸術的な表現や創作活動」や、「自然体験」や、「植物や生き物を育てる体験」なのです。特に野菜などを育てる体験は「未来を考える体験」につながります。ですから、子どもたちに是非体験させたいことです。そのせいか、今、このような状況の中で農業に取り組もうとしている若い人たちは、未来に対して非常にしっかりとした考え方を持っているように感じます。*********「引き寄せの法則」というものがあります。それは「出来事は自分の心の状態に呼応して起きるものだ」というようなものです。ですから、心の状態を良い状態にしておくと、「良いこと」が起き、悪い状態にしておくと「悪いこと」が起きるというようなことです。確かに、「自分」が原因となって起きるような出来事においては、このような傾向はあります。でも、そんなこと当たり前です。日常生活における多くの現象は「自分の鏡」として発生しているからです。お母さんがニコニコしていれば、子どももニコニコします。同じような状況で困っている人がいても、その人が「感じが悪い人」なら助ける人は少ないでしょうが、その人が「感じがいい人」なら、多くの人が助けるでしょう。では、不幸な出来事に見舞われた人たちは、みな心が悪い状態だったのか、というとそんなことはないはずです。「原発の事故で不幸に遭われた人たち」や、「様々な事件や事故に遭われた人たち」や、「会社がつぶれた人たち」や、また「虐待にあった人たち」は、自分で自分の不幸を招いたのだ、などと考える人はいないはずです。それを言ってしまったら、カルト集団と同じことになってしまいます。(昔の人はそれを「前世」のせいにしました。)また、試合で負けてしまった選手に対して「負けたのは、“自分は勝つんだ”という想いが少なかったからだ」と言ってしまったら、戦争中に「大和魂があれば竹槍でも鉄砲に勝つことが出来る」などとバカなことを言っていた人たちと同じになってしまいます。「引き寄せの法則」は「心がけ」としては素晴らしいものですが、それだけに頼っている生き方は一種の「依存症」であり、「未来」に対する無責任でもあります。またそれは、「与えられるのを待っている姿勢」であり、そこには「まだ起きていないことに対する思考」も、「未来を創造する意志」も、「未来に対する責任」も存在していません。

2012.08.22

コメント(10)

-

「考える能力を育てるために考えよう」

昨日は「考え続けることの大切さ」を書きましたが、でも、そのような習慣のない人にはどうしたらいいのか分からないと思います。最近の子どもたちもあまり考えません。工作などでも、考える前にすぐ「方法」を聞いてきます。そして「教えてくれないと出来ない」と言います。でも、自分で考える前に方法を聞いてくるような子は、方法を教えたとしても自分の力で作ることが出来ないのです。そのような子に、「どうしたらいいのか考えてご覧」と言っても、どうもその「考える」ということそのものが分からないようなのです。ですから、結局、肝心なところは私が全部手伝ってあげることになってしまいます。子どもたちも日常的に色々なことを考えています。「どうやったらゲームをクリアできるか」とか、学校の勉強などでも色々と考えているでしょう。でも、その「考え方」が創造的、探求的ではなく、選択的なのです。多くの子どもたちにとって「考える」ということが、「選択すること」と同じような意味になってしまっているのです。それは、お店などに行って「何が欲しいのかよく考えなさい」というような「考え方」です。また、選択問題を解く時のような「考え方」です。確かに、ほとんど全てをお金で買って済ませ、日々の生活の中で創造しなくなってしまった現代人は「選ぶための思考能力」さえあれば、生きて行くことが出来ます。学校のテストだって、比較し、選ぶ能力さえあれば何とかなります。日本の学校では、「生命についてどう思うか、自由に考えて書きなさい」というような自由記述型の試験問題は出ないのです。でも、芸術や工作などで必要になる「考える能力」はこの「自由記述型」の問題を解く時に必要になる能力に近いものなのです。でも、それは今の日本人が非常に苦手な分野です。正解がないからです。政治家も今までの繰り返しは得意ですが、新しい状況に即した新しい政策を考えることが出来ません。そして、常に相手が動き出してから、その動きに反応する形でしか動き出しません。事件が起きてからでないと動き出さないのです。それは、事件が起きてからでないと「正解」が分からないからです。その結果、常に後手に回ることになり、しかもワンパターンの反応しか出来ません。だからすぐに相手に「手の内」を読まれてしまうし、その場しのぎ的な対応しか出来ません。イジメでも、虐待でも、政治的な問題でも、事件や出来事が起きる前に対処するためには、事件や出来事が起きる前から、いつも考え続けていなければいけないのです。今、韓国や中国との問題でも色々な人が色々なことを言っていますが、本当に大切なことは、「このようなことが起きないようにすること」であって、「起きてしまってからどうするか」ではないのです。もし、戦争でも起きてしまったら、勝っても負けても悲惨なことしか起きないのです。だから、戦争を回避するために、先手先手で動く必要があるのです。そのためには、何も起きていない時にも、いつも考え続けていることが必要なのです。でも、日本の政治家は「まだ起きていないこと」には無関心です。そして、そのような政治家ばかりになってしまったのは、「考える能力」を育てようとせず、「正解」ばかりを暗記させる日本の教育制度に問題があります。自由に考える能力を育てることによって、一部の権力者による支配体制が批判されることを恐れているのかも知れません。(ただし、これは日本だけでなく、韓国や中国も同じ状況だと思います。)では、その「考える能力」はどのように育てたらいいのかということです。「まだ起きていないことを考える能力」は、「感じる能力」と、「発見する能力」と、「工夫する能力」と、「想像する能力」の四つの能力によって支えられています。それに対して、選択する時に必要になる「考える能力」は「発見する能力」しか必要としていません。ですから、この四つの能力をバランスよく必要とするような活動をさせれば、子どもたちは「考える能力」を育てることが出来ます。でも、現代人の生活では「感じる能力」も、「工夫する能力」も、「想像する能力」も必要とされていません。だから、大人たちが意識してそのような場や活動を子どもたちに与える必要があるのです。ちなみに、粘液質の人は「(バランスよく)感じる能力」において優れています。多血質の人は「(新しいことを)発見する能力」において優れています、胆汁質の人は「(問題解決のために)工夫する能力」において優れています、憂鬱質の人は「(未来を)想像する能力」において優れています。(これは「気質」と呼ばれるものです。「気質」に関しては私の冊子をお求め頂くか、過去の日記をお読み下さい。)

2012.08.21

コメント(4)

-

「人間は考える葦である」

科学における「正解」は法則で書き表します。でも、人間における「正解」は法則では書き表すことが出来ません。なぜなら科学における「正解」は世界中、宇宙中で一定していますが、人間における正解は、一人一人の人間において異なっているからです。それは「世界中で一番美味しい食べ物は何か」という問いに対する答えと同じです。その人にとっての、その時、その状況での「正解」は確かにあります。でも、その正解が他の人にとっての正解とは限りません。また、その本人にとっても、別の瞬間、別の状況でも同じ正解であるとは限りません。「朝の正解」と「夜の正解」は異なるのです。子どもの時の正解と、大人になってからの正解も異なるのです。それは人間が「固定されたもの」ではなく、外部の世界とつながり、「常に変化し続けている存在」だからです。風がない状態の時に、風が吹き始めただけで人間はそれまでとは異なった状態に変化してしまうのです。だから、科学の世界と違って、「人間の心」には「普遍的な正解」がないのです。そして、「自分の正解」は自分の力で探すしかないのです。また、状況が変わらなくても人間は変化します。なぜなら、「生命」は変化によって支えられているためです。「生命」は変化することをやめたら死んでしまうのです。それは川の流れと同じです。流れ続けているから「川」なのです。でも、その「流れ」を感じることが出来る人は多くありません。いつも私たちの意識の背景で流れているからです。静かな状況の中に音楽が流れてくると、人はその音楽を認識します。でも、しばらくするとその音楽はBGMのようになり、認識できなくなります。特に、会話したり、何か活動をしている時には、意識がそのことに奪われてしまうため、すぐに聞こえなくなります。「生命の流れ」も、人間における「真理」とか「真実」というものも、その「音楽」のようなものです。「心」や「愛」というものも同じです。「虹」を見たことがない人が、初めて「虹」を見たら感動すると思います。そして、幼い子どもたちは、世界の全てをその感動を持って見ています。でも、もしその虹が消えずにズーッとそのままだったり、またはいっぱいあったりしたら、次第にその感動は薄れ、誰も虹など見なくなるでしょう。そして、いつも側にある「本当の美しさ」を忘れ、「一時的で刺激的な美しさ」を求めるようになるでしょう。それが「大人の世界」です。でも、それは蜃気楼のようにすぐに消えてしまいます。「心」や「愛」や「幸せ」というものも、「目の前にあるのに見えなくなってしまった虹」と同じです。気付けばすぐ目の前にあるのに、大人たちは感じることをやめてしまったために見えなくなってしまっているのです。「音楽」でも、その音楽に意識を向け、聞き続けている人にとってはその音楽は消えません。でも、聞き続けることをやめてしまったらすぐに消えてしまいます。「心」や「愛」や「神様」も同じです。考え続けているからこそ「心」や「愛」や「神様」が意識の中に存在し続けることが出来るのです。「これが心だ」、「これが愛だ」、「これが神様だ」と何かを正解化し、考えることをやめてしまったら「心」も「愛」も「神様」も消えてしまうのです。でもそれと同時に「生きる喜び」も消えてしまいます。大人はなぜか「苦しみ」は考え続けることが出来ますが、「喜び」を考え続けることが出来ません。でも、子どもはその逆なのです。子どもは「喜び」は考え続けることが出来ますが、「苦しみ」は忘れてしまうのです。その時、大人がその「喜び」を否定し続けると、子どもは「喜び」を考え続けることが出来なくなります。どうか、子どもと共に「喜びを考え続ける喜び」を想い出して下さい。「苦しみ」を考え続けるようになる前は、みんなその世界にいたのですから。そして、そのためには「本当のこと」を探し続け、考え続けることが必要なのです。人間は考え続けることによって、「人間」なのです。何らかの「正解」を信仰して、考えることをやめてしまったらロボットになってしまうのです。******************************鳥は飛び続けることで空に浮いていることが出来ます。でも、その飛び続けることがあまりにも当たり前になってしまい、「飛ぶこと」と「羽ばたき」のつながりを忘れ、「こんなことをしなくても落っこちやしないだろ」勘違いしてしまって羽ばたきをやめてしまったり、子どもたちから「羽ばたき能力」を育てる場を奪ってしまっているのが現代人です。それでもしばらくは慣性で飛び続けますが、やがて降下し始めます。そして今、その「降下」が始まっています。

2012.08.20

コメント(2)

-

「考え続けるということ」

人間はその細胞レベルにおいて常に死に、常に生まれ、そのからだや心を支えています。見かけ上のからだの姿は変化しなくても、そのからだを支えている細胞は一時も休まずにその活動を継続しています。皆さんがボーッとして全く動かないときにでも、心臓は動き、細胞は生命を支えるために動き続けています。意識は休むことがあっても、細胞や生命は死ぬまで休まないのです。でも私たちはその絶え間ない動きや、流れや、変化に気付きません。それは「常に変化するもの」に意識を向けていないからです。木々の状態、雲の状態、風のながれ、子どもの表情、からだの状態は刻一刻と変化し続けています。でも、「変化するもの」に意識を向け続けていないと、その変化には気付かないのです。チラッと雲を見ても、「雲の動き」は見えません。「雲」を見続けていないと動きは見えないのです。そして、「正解」は意識を固定化させ、「石頭」にしてしまいます。「もう分かった」と思い込んだとたんに変化が見えなくなってしまうのです。正解ばかりを追い求めている人も、その「変化」が見えません。この世界の真実は「変化」の中にこそあるのです。だから「正解」がないのです。「正解」は剥製や化石と同じものです。そこには「生命」がありません。より正確に言うと、正解はあるのですが、その正解自体が刻一刻と変化しているのです。ですから、無数の正解があるのです。その時人は、自分が見た正解だけを「唯一の正解」だと思い込んでしまいます。でも、別の人はまた「別の正解」を得ます。そして「正解と正解の戦いになります。「悟り」も、「一回悟ればそれで終わり」というものではないそうです。悟った時は「真実」でも、それで「正解を得た」と、さらなる悟りを求めることをやめたら、それはあっという間に「悟り」ではなく、単なる記憶の中の「知識」になってしまうのです。そのような意味で私は、「正解はない」と言っています。「木」の真実は、種から芽が出て茎が伸びて、枝葉が付いて、花が咲いて、実がなって、また種になって、という変化の中にこそあるのです。それだって、未来には変化するかも知れません。「水」の真実は、0度以下になったら氷り、100度以上になったら沸騰し気体になり、その間の時には流れたり、波になったり、静かになったり、蒸発したりという変化の中にあります。「水」の真実は、その変化の全てを含んでいるのです。水は液体ではありません。水は固体ではありません。水は気体ではありません。その間で変化し続ける存在が「水」なのです。「私の真実」は、ある時は笑い、ある時は泣き、ある時は怒り、という変化の中にあるのです。昨日の私の状態と、今日の私の状態は異なります。でも、別人ではありません。その変化を含んだものが「私」なのです。だから、感じ続け、考え続ける必要があるのです。

2012.08.19

コメント(0)

-

「心の自由が子どもの心を育てるのです」(体験とお話の意味)

明日の更新は夕方になります。***************科学的思想が人々の意識を洗脳するまでは、人々は「生命について」とか、「死について」とか、「生きるということについて」とかいうような「答えのない問い」を考え続けてきました。そして、その過程で宗教、哲学、芸術が生まれてきました。科学もその延長に生まれました。でも、科学の成功は人々に「正解を求める欲望」をもたらし、「答えのない問い」を考え続ける行為を「無駄なこと」、「価値のないこと」として感じる感性をもたらしました。そのため現代人は自分の頭で考えようとせず、すぐに「答え」を求める習性を身につけました。学校もまた、「正解」を理解し、覚えることを求めるばかりで、「自分の考え」を求めてはいません。「答えのない問い」においては、「正解」がないため、その「問い」を考え続ける人の数だけの「答え」が存在することになります。そして、どれもが「正解」です。でも、現代人はそのような「正解」を認めません。そして「正解」を社会的に固定しました。そのことで「教科書による教育」が可能になったのです。今では、絵画や文学の解釈といった「正解のないこと」に対しても、教科書は「正解」を与えています。これは全くばかげたことなのですが、「正解を求める欲望」に支配されている人たちは、正解があることで安心するのです。また、その背景には「国家による統制」もあります。「正解」がいっぱいあると管理が出来なくなり、困る人たちがいるのです。ですから、中国には「中国の正解」があり、韓国にもアメリカにもそれぞれの「正解」があります。そして、そこで戦いが生まれます。また、「正解」を押しつけられている社会では、人々の意識や思想や生活などから多様性が失われてしまいます。その結果、人々は「精神の自由」を失います。「精神の自由」が失われると同時に「精神の成長」も止まり、精神は成長できなくなります。心もからだも、それらがのびのびと、そして生き生きと成長するためには「自由」が必要なのです。子どもたちから「からだの自由」を奪ったら、子どもたちの「からだ」はただ物理的に成長するばかりで、「生命体としてのからだ」の成長は止まってしまいます。それと同じように「心の自由」を奪ったら、「心」は成長しなくなってしまうのです。でも、実際には、大人たちは「正解」を押しつけることで子どもたちから「心の自由」を奪ってしまっています。(テレビやゲームや知識もまた、子どもたちから「心の自由」を奪ってしまいます。)では、どうしたらいいのかというと、色々な「体験」をいっぱいさせて、いっぱい「お話」を聞かせてあげることです。子どもたちは「体験」と「お話」を通して「自由な心」を育てていくのです。「心」も「からだ」と同じように実際の活動を通してしか成長しないのです。当然の事ながら、「からだ」を動かさなければ「からだ」は成長しません。逆に、多様に動かせば動かすほど「からだ」は多様な能力を育てていくことが出来ます。でも、そこには「喜び」が必要です。人間は「喜び」がないと、心もからだも固めてしまい、自由に動くことが出来なくなってしまうからです。それが子どもにとっての「遊び」の意味です。その時必要なのが、「三間」と呼ばれる、「時間」「空間」「仲間」という三つの要素です。(日本人は、この「間」そのものも“あそび”と呼んでいました。運転する人は分かりますが、「ハンドルのあそび」も同じです。)「三間」を与えずに、生き生きとした成長を願うのは幻想に過ぎません。「心」もそれと同じなのです。心の育ちにも「時間」「空間」「仲間」の「三間」は必要なのです。そして、それを与えてくれるのが「体験」と「お話」なのです。子どもの心は「体験」と「お話」の中に「時間」「空間」「仲間」の「三間」を見つけるのです。だからこそ、「体験」と「お話」が、「心の自由な活動」を支えてくれるのです。ですから、子どもの心を育てようとするなら、いっぱい色々な体験をさせて、いっぱい色々なお話を聞かせてあげることです。ただ、「優しい子になって欲しい」と願うだけでは、「優しい子」には育ちません。狭い部屋の中に閉じ込めたままで、「元気な子に育って欲しい」と願っても無理ですよね。それと同じです。

2012.08.18

コメント(2)

-

「子育ては、“心育て”から始めよう」(人間らしさを支えるもの)

人間を「人間」として特徴付けているのは、その「心の働き」です。「知能」ではありません。そこの所を多くの人が勘違いしています。むしろ、「知能」は心の働きの産物に過ぎません。というか、「心の働き」そのものが機械には真似が出来ないほど、非常に高度な「知能」なのです。人間は「心」で感じ、「心」で考え、「心」で判断し、「心」で行動しています。「知能」はその時の「心の働き」を支えるための「道具」に過ぎません。ですから、「心の働き」が萎えたり、狂ったりしてしまうと、知能の方も萎えたり、狂ったりしてしまい、正常な判断や思考が出来なくなります。たとえ、一流の大学を出た秀才でも、「心」が狂ってしまえば、おかしなことを言ったりやったりするようになるのです。私の母は3年前に亡くなりましたが、亡くなる前の1,2年、統合失調症になりました。統合失調症は「心の病」です。でも、それと同時に「おかしなこと」を言うようになりました。「夜、人が入り込んで宴会をしている」とか、「お父さんが私をだまそうとしている」などと、それ以前だったら決して言わないようなことを言い始めたのです。その言葉を聞いていると、それなりに本人の中では「つじつま」が合っているのです。ですから、知能の方は正常なのです。ですから、「そんな変なことがあるわけがない」という態度を取ると怒り出します。でも、その論理の前提となる「事実」の認識が狂ってしまっているのです。例えば、床のちょっとした「シミ」を見て、「ほら、ここに証拠がある。これが昨日入ってきた人の足跡だ」などと言うのです。それが本当に「知らない人の足跡」なら、確かに「知らない人」が入ってきたのかも知れません。その辺の論理は正常です。でも、それはどう見ても「あしあと」ではなく「シミ」なんです。そして、「シミ」を「足跡」として思い込ませているのが「心の働き」なのです。「知能」は与えられた情報を操作して結論を導き出します。それは、学校で問題を出されて、考えるのと同じです。コンピュータの仕組みも同じです。でもその時、その「与えられた情報」が正しいか、狂っているのかという判断は「知能」には出来ません。「知能」はただ単に、「与えられたデータ」を基に考えるだけで、「データ」の選別は出来ないのです。そして、その「データの選別」を行っているのが「心の働き」なのです。「知能」は外部から隔離された「閉鎖系」の中で作業をしているため、その結論が「外部の現実」と合っていなくても、その結論の是非を判断することが出来ないのです。それが「知能」の限界です。そしてそれが「洗脳」の原理でもあります。また、オーム真理教で高学歴の若者たちが、常識的には「あり得ないこと」を信じてしまって理由でもあります。「心」が歪めば「知能」が正常でも、おかしなことを考えるようになるのです。ですから、「頭がいい」ということと「人間として正常な判断が出来る」ということは全く別のことなのです。そして、「人間として正常な判断」が出来るようになるためには「知能」ではなく「心」の方を育てる必要があるのです。あのオームの事件があったとき、多くの人が「どうしてあんなにも高学歴の若者たちが、あんなにも荒唐無稽なことを信じてしまったのか」ということが理解できませんでした。でも、それは簡単なことです。子育ての場でも、教育の場でも、「知能育て」ばかりに熱心になって、「心育て」をおろそかにしてきたからです。オームの若者たちのことが理解できない人たちもまた、「知能育て」ばかりを受けて育ったのでしょう。だから、そのような人を洗脳するのは簡単です。むしろ、洗脳しにくいのは「オームの若者たちの心を理解することが出来るような人たち」です。自分の立場からしか物事を考えない人を洗脳するのは簡単なのですが、相手の立場に立って考えることが出来る人を洗脳するのは困難なんです。そしてそれが人間の「人間らしさ」を支えている、「心の能力」なのです。ですから、子育てや教育の場では、「知能育て」ではなく、「心育て」をその「目的」とすべきなのです。算数や、国語や、理科、社会を教えることを通して、子どもたちの「心」を育てるのです。そして、「正常な心」が育てば、結果として「正常な知能」も育つのです。それが「人間らしい知能」です。でも、多くの人が「心を育てる」というと「優しい心を育てる」とか「優しい子に育てる」というようにしか理解していません。現代人はあまりにも「心」について知らな過ぎます。もっと「心」について学び、「心」について考えましょうよ。「私」という意識も「心」が作り出しているのですから。***************************「造形ワークのお知らせ」9日に以下のようなお知らせを流したのですが、当日は「木琴作り」もメニューに加えました。「カリンバ」だけだと幼稚園や低学年の子には難しいかも知れないと思ったからです。参加をご希望の方は「カリンバ」か「木琴」のどちらかをお選び下さい。参加費、会場などは同じです。>8月27日(月)の午前中に夏休みの「造形ワーク」をやります。>テーマは「アフリカの民族楽器カリンバを作ろう」です。>ご興味のある方はチラシをご覧になって下さい。>会場は茅ヶ崎駅の近くです。

2012.08.17

コメント(5)

-

「心について考えよう」(心育てをしなくなってしまった社会)

「芸術」について考えることは「感動」について考えることです。「感動」という視点を抜きにした芸術論は単なる技術論、観念論、評論に過ぎません。それらは芸術を創る立場の人たちの意識とは異なるものです。作家は自らが感動しながら作品を創るものです。評論家は感動しなくても作品を評論できますが、その作品を創る立場の作家は、感動を感じながらでないと作品を創ることが出来ないのです。これは子どもが絵を描くときでも同じです。だから子どもたちは「描きたいもの」を「描きたいように」描こうとするのです。心が動いているからそういうことが出来るのです。大人になると、子どものように絵を描くことが出来なくなるのは、「素直に感動する心」が失われ、心が動かなくなるからです。だから、技術を求めるのです。子どもでも、素直に感動する心を失ってしまった子は「自分のための絵」を描くことが出来なくなります。そのような子は、大人が喜ぶような「上手な絵」を描こうとします。でも、それは芸術ではありません。でも、何人の方も書いて下さっているように、この「心」の問題や「感動」について語ることは非常に困難です。それは一人一人感じ方も違うし、正解もないし、比較も出来ないし、自分で自分の内面と向き合うことによってしか考えることが出来ないことだからです。また、「自分の心」と向き合うことが出来ない人は、「心」に振り回されるばかりで、「心について」考えることが出来ません。それは、馬の背中に乗って振り回されているだけの人は、振り落とされないようにしがみつくだけが精一杯で、その「馬」については語ることが出来ないのと同じです。また、最初から「心」になど関心が無い人もいます。ですから、「心の問題」について語り合うのは、「目の前のリンゴ」について語り合うのとは違って、誰とでも出来るわけではありません。ある程度「心」というものを客観的に感じることが出来る人とでないと「心について」語り合うことは出来ないのです。また、自己肯定感の低い人たちは「自分の考え」は持っていても、「正解のないこと」については語りません。だから、ひじょうにやっかいなのです。だからみんな避けて通ります。そして、考えようとしません。また、考える必要も感じません。現代社会を生きて行くためには、「知能」と様々な「能力」さえ育てれば、「心」を育てなくても生きて行くことは出来るからです。現代社会は「心育て」が必要のない社会なのです。心が育っていないと工夫が出来ません。過程を楽しむことが出来ません。心を通わせることが出来る友人を得ることが出来ません。パートナーと支え合うことが出来ません。「幸せな子ども」を育てることも出来ません。生きることに喜びを感じることが出来ません。自由に生きることも出来ません。でも今、そのようなことを大切にしようとする価値観そのものが失われてきてしまっています。「心」というものに「リアリティー」を感じることが出来なくなってしまったためです。「心」は「心」で感じるものです。「心」以外のもので「心」を感じることは出来ません。そのため、「心の働き」が萎えてしまうと、「心を感じる働き」も萎えてしまい、「心の大切さ」が分からなくなってしまうのです。その結果、今では「心の働き」が必要な活動を「ウザイ」とか「カッタルイ」と感じるような感性まで生まれてきています。子育てもまた「心の働き」が必要な活動です。子どもの心を感じながら子育てをしないと子どもは孤独を感じ、様々な問題行動を起こすようになります。でも、「心を感じる心」が育っていないお母さんたちにはそれが出来ません。だから、マニュアルを探します。でも、だから余計に、「お母さんの心」が「子どもの心」から離れてしまい、問題行動が増え、子育てが苦しくなってしまうのです。このような問題を解決するのには、子育てや教育や生活の中に「芸術的な活動」を取り入れることが非常に有効なのですが、でも、その意味も大切さも伝わりません。また、それを単なる方法や技術の問題として理解しようとします。「顔と顔を見合わせてニコッと笑う」それがもうすでに心の働きであり、芸術の原点なんです。私の伝えたい「心育て」とか「芸術」とはそのようなものです。日本人は、「芸術」と言われると、西洋文化と結びついた様式化された「芸術」だけを思い浮かべますが、それは「芸術の一つの形」に過ぎません。「芸術の本質」はそのような様式化された形の中にではなく、「心の働き」の中にこそあるのです。だから、有史以来、世界中に「芸術」はあるのです。「心の数だけ芸術は存在している」とも言うことが出来ます。

2012.08.16

コメント(6)

-

「感動は心の扉をひらく」

「感動とは何か」というのは人間の心にとって根本的なテーマであると同時に、「分かる人」と「分からない人」が極端に分かれてしまうテーマでもあります。体験したことのある人には言わなくても分かりますが、体験したことのない人にはいくら言葉を尽くしても伝えることが出来ません。それと、「感動」には決まった形はありません。ドカーンと来るような感動もあれば、ジワジワと来る感動もあります。その時は気付かないこともあります。私は、いわゆる「悟りを得る」ということも「感動」の一種だと思っています。それは、禅僧たちが悟りを開いたときの心境や状況を読んだりすると分かります。そして、感動を得た人は、それが初めての体験であっても、それが「感動」であるということが分かります。それはどうしてかというと、そのことをきっかけに「自分」と「世界」が変わってしまうからです。小説家、児童文学作家であった椋鳩十が書いた「感動は心の扉をひらく―しらくも君の運命を変えたものは? 」という本があります。これは椋鳩十が同級生のことについて書いた実話です。私はだいぶ前に読みました。Bookデーターベースには何が人間の才能をひきだすのか。感動は人間を変える。何に出会い、何に感動するか。この本は、1981年9月20日(伊勢原市民文化会館)『よい本をひろめる会』主催の講演をもとに編集したものです。と書いてあります。『書いとかないと忘れちゃうから「読書記録」』というブログに詳しい内容が書かれています。感動とはそのようなものです。ちなみに、「しらくも君」が感動したのは 『ジャン・クリストフ』という一冊の本です。ですから、映画などを見て「感動したー」と言っても、その人の生き方が何にも変わらなければそれは単に「すっごくよかった」とういうだけのことです。「すっごくよかった」と「感動」は違うのです。でも、具体的にどう違うのかは説明できません。それと、「すごくよかった」だけのことだと思っていたことが、その人の人生に影響を与えることもあります。そして、「芸術」と呼ばれるものはその「感動」を与えてくれます。芸術は魂から生み出されます。だからこそ、「魂」に響くのです。それが「感動」です。頭から出たものは頭に響きます。心から出たものは心に響きます。からだから出たものはからだに響きます。そして、魂から出たものは魂に響くのです。**********キャンプから帰ってきました。スマホで文章を書くのはちょっと辛いので、帰ってからにしました。

2012.08.15

コメント(5)

-

14日の日記

今、キャンプ場から書いています。 私はいつも芸術の大切さについて書いていますが、ではその「芸術とは何か」といことはなかなか難しい問題です。 まず、芸術は感動を与えてくれるものです。 では、その「感動とは何か」ということです。 皆さんも考えてみてください。

2012.08.14

コメント(6)

-

「無関心という虐待」

今日から15日(木)までキャンプに行ってきます。可能な範囲でメールでの更新も試みてみますが、初めてのことなのでうまくいくかどうか分かりません。電波が届くかどうかも分かりません。また、短くもなると思います。ご了承下さい。********************「共に生きる」ということは管理するのでも、無視するのでもなく、「助け合い、支え合いながら生きる」ということです。群れ遊びをしている時の子どもたちはそのような状態です。だから、楽しいのです。そして、だから「仲間意識」や「一体感」や「絆」といったものが生まれるのです。実は、人間の「人間らしさ」の全ては、「共に」というつながりの中で受け継ぎ、受け渡し、育つように出来ているのです。だから子どもたちは「共に」を求め「共に」を喜ぶのです。それが「遊びの本能」であり、その本能が群れを支えています。でも、テレビやゲームはその「共に」という欲求を満たしてくれません。競争や戦いは「共に」という価値観を破壊します。虐待が子どもの心とからだの成長に悪い影響を与えるのも、その「共に」が否定されるからです。虐待には暴力などを振るう攻撃的な虐待と、「ネグレクト」といった子どもを無視する非攻撃的な虐待があります。そして、一般的には、ぶったり、たたいたり、ののしったりするような「攻撃的な虐待」の方が「ひどいこと」のように思われていますが、本などを読むと「ネグレクト」を受けた人の方が治療が難しいとも書いてあります。確かに暴力は良くないことですが、子どもにしてみればそれもまたお母さんやお父さんとの関わり合いであり、何かを共有する出来事でもあります。ですから、悲しく苦しい出来事と共にでも、そこで何らかの「人間性」を学ぶことも出来ます。怒りや、悲しみや、暴力もまた「人間性」の一部だからです。そして、たとえそれが「負の人間性」であっても、その「人間性」をきっかけにして「正の人間性」へと変換することは可能です。怒りがあるからこそ目覚める喜びがあります。悲しみがあるからこそ感じる幸せがあります。暴力があるからこそ平和のありがたさも分かります。幼い頃に虐待を受けた人でも、「自分はその苦しさを繰り返したくない」と気づき、頑張っている人はみんなこの「攻撃的な虐待」を受けた人なのではないでしょうか。でも、ネグレクトのような「無関心」という虐待は、「負の人間性」すら与えてくれません。存在自体を否定されてしまうからです。「あんたなんか生まなきゃ良かった」と言うお母さんは、「子どもが生まれてきてしまった事実」は受け入れています。否定は肯定なんです。「お化けなんかいない」と強く言う人は、「お化け」を信じている人です。でも、子どものことに無関心なお母さんは、「子どもが生まれてきてしまった事実」すら受け入れていません。目の前に「子ども」がいても、お母さんの意識の中には「子ども」はいないのです。それでも、食事を作らない、着替えをさせないというような「積極的なネグレクト」は、周囲の人にも分かりますが、一番やっかいなのは、「母親としての仕事はちゃんとやっていながら、子どもの心やからだのことに関しては全く関心が無い」というネグレクトです。そのような人は、子育てを単なる「お仕事」として割り切ってしまっています。そうして、工場などで組み立て作業をするのと同じ感覚で子どもの世話をしています。子育ては単なる「お仕事」なんです。ですから、「やるべきこと」はちゃんとやります。でも、「からだ」は動かしても「心」までは動かしません。世間一般的にはこれは「虐待」ではありませんが、でも、私には非常に深刻な「虐待」としか思えないのです。「共に」がないからです。普通の「虐待」は子どもの心やからだに「傷」を作ります。そして子どもは一生苦しみます。でも、この「虐待」を受けた子は、その苦しむ「心」すら育ちません。そのため、「苦しみ」に鈍感な人間になってしまいます。これは多分、お勉強ばかりやってきた高学歴の人に多いのではないかと思います。この虐待は目に見えないので、取り組みようがありません。でも、この虐待が増えたら確実に社会は崩壊します。では「どうしたらいいのか」ということですが、幼稚園や学校などにおいて積極的に芸術的、創造的な活動を行うことで、それを目に見える形に変換することが出来ます。そして「心」を育てたり、「心の傷」を癒したりすることが出来ます。人間にとって、「芸術」は単なる趣味ではないのです。ということで、話題を「芸術」に変えていきます。(多分・・・)

2012.08.13

コメント(2)

-

「造形ワークのお知らせ」(カリンバと木琴)

今日、二度目のアップです。9日に以下のようなお知らせを流したのですが、当日は「木琴作り」もメニューに加えました。「カリンバ」だけだと幼稚園や低学年の子には難しいかも知れないと思ったからです。参加をご希望の方は「カリンバ」か「木琴」のどちらかをお選び下さい。参加費、会場などは同じです。>8月27日(月)の午前中に夏休みの「造形ワーク」をやります。>テーマは「アフリカの民族楽器カリンバを作ろう」です。>ご興味のある方はチラシをご覧になって下さい。>会場は茅ヶ崎駅の近くです。

2012.08.12

コメント(0)

-

「共に生きることの難しさ」(善悪を乗り越えて)

昨日も書いたように「共に」という生き方は、非常に難しいのです。私の個人的な考えでは釈迦も、キリストも、「共に」ということの大切さを訴えていたと思うのですが、どうもそれが「宗教」という形になってしまうと自分たちを守ることの方が優先され、「共に」という思想は失われて行くようです。釈迦もキリストも「みんなのため」に教えを説きましたが、宗教という形の中では教会でも寺院でも「自分たちのため」に教えを説いています。だから戦争に利用されてしまったのです。なぜそんなに「共に」が難しいのかというと、「共に」と言う生き方をするためには「自分」を捨てなければならないからです。自分の考え、自分の価値観、自分の善悪の基準にこだわる限り「共に」という生き方は出来ないのです。そこにはただ、「相手に寄り添う」という意識しかありません。でも、そんなことなかなか出来るもんじゃありません。私にだって出来ません。ところが、それをやっている人たちがいるのです。先日ご紹介した「凍りついた瞳」(椎名篤子原作)という虐待を扱ったマンガに出てくる人たちです。幼い頃に受けた虐待によって苦しんでいる人を救うために頑張っている人たちは徹底的にこの「共に」という関わり方をするのです。(ただし、当然のことながら、そうでない人もいっぱいいるようですけど・・・。)虐待を受けた人たちは「共に」を否定され、一方的に押しつけられてきた人たちです。ですから、その苦しみからそのような人たちを救い出すためには、徹底的に「共に」という働きかけが必要になるのです。でも、幼い頃から「共に」を否定され続けてきた人たちは、「共に」という関わり方をしてくる人を信じようとしません。ですから、徹底的にその想いを裏切るようなことをやってきます。そのようにして「共になんてあり得ないんだ」という自分の考えを確認しようとするのです。ですから当然、普通の人の善悪の価値基準を平気で壊してきます。その時、関わる大人たちが自分の善悪にこだわって、虐待を受けてきた人の行動を非難してしまうと、「やっぱり口先だけなんだ」ということになります。だからといって、その行為を肯定しろということではありません。そうではなく、「肯定も否定もしないで、ただその状態を受け入れ、想いに寄り添う」ということが大切になるのです。でも、これは非常に困難です。まったくもって困難です。それは道元禅師の仏道をならふといふは、自己をならふ也。自己をならふといふは、自己をわするるなり。 自己をわするるといふは、万法に証せらるるなり。という言葉にも通じる世界です。その時に必要になるのが「信じる」ということです。神様や仏様を信じるのではありません。また、その相手を信じるのでもありません。「生命の働き」を信じるのです。そして実は、神様も仏様もこの「生命の働き」の中に存在しているのです。だからこそ、神様の言葉も仏様の言葉も私たちの心を打つのです。虐待を受けて苦しんでいる人は、その生命の状態において非常に不安定です。だから、不安も緊張も孤独も強く、その成長にも強い偏りがあるのです。そして、人を愛することも、助け合うことも、子どもを育てることも困難なのです。一般的に、虐待をしてしまう人は、「残虐な人」と思われていますが、全くそういうことではありません。生命の状態が不安定だから、必死になって自分を守ろうとしているだけなのです。相手を虐待しようとしているのではなく、ただ自分を守ろうとしているだけなのです。ただ問題は、子どもを守るべき立場のお母さんが、子どもに対してそれをやってしまったら虐待になってしまうということです。でも、お母さんには「子どもを虐待している」という意識はありません。そのようなお母さんにとって関心があるのは「自分の心」だけであって、「子どもの心」になんか最初から関心がないからです。ですから、虐待を繰り返しているお母さんにその虐待をやめさせるためには、そのお母さんの心に寄り添う「他者の心」が必要になります。そして、「一人で苦しまなくてもいいんだよ」というメッセージを伝える必要があります。そこで必要になるのも「共に」という意識です。虐待を受けて苦しんでいる子を救うときにも、虐待をして苦しんでいるお母さん(お父さん)を救う時にも、この「共に」という意識が必要なのです。「凍りついた瞳」の中に、児童相談所所長の河西という人の思いとして、父親や母親の心を変えようと時間をかけるより相手の努力を認めて現実的に何をすればいいのかを話し合うその方法なら数回の面接で効果が得られることが多かったということが書いてあります。ここには「共に」という考え方があります。そしてこれは子どもを育てるときにも大切なことだと思います。この言葉の中の「父親や母親の心」というところを「子どもの心」と置き換えて読んでみて下さい。

2012.08.12

コメント(0)

-

「共に生きることの難しさ」

今日の話は、ただ、私たちが置かれている状況を俯瞰的に整理しただけで結論はありません。*****キリスト教的世界には「悪魔」がいます。「悪いこと」は全てその悪魔のせいです。人が何か悪いことをしてしまうのは悪魔の誘惑に負けるからです。それはつまり、様々な負の側面を「自分の一部」として認めないということでもあります。キリスト教の論理では、この世界は神様が作りました。神様が作ったということは「完全」だということです。完全なる神様が不完全なものを作るわけがないのです。でも、現実にはこの世界は完全ではありません。死も病気も裏切りも殺し合いもあります。そこで、それを説明するために「悪魔」という存在が作り出されたのです。悪魔は完全なる「悪」であるが故に、その「悪」を排除し、否定し、殺すことが「善」になります。十字軍はその「悪」を排除するために作られ、異教徒呼ばれる多くの人たちを殺しました。でも、彼らは悪魔の使いですから、殺すことは善なのです。それは、戦争における「英雄」と同じ論理です。ヒットラーが統帥したナチスも、ベトナム戦争の時のアメリカも同じ論理を使いました。そのような人は「自分の一部としての悪」を認めません。悪いことは全て「誰か」のせいなのです。だから謝りません。また、欧米の人が牛や豚を殺す時にも、「牛や豚は神様が人間の食べ物として与えてくれたもの」と解釈することで、「命を奪うこと」を正当化しています。それは「全ての生きとし生けるものはみな兄弟なのだ」という仏教的世界観とは正反対の価値観です。ただし、じゃあ仏教の方が素晴らしいのかというとそういうことでもありません。仏教では生き物の命を奪うことを否定しています。でも、私たちが生きて行くためにはどこかで誰かの生命を奪わなければなりません。人間も含めて、生き物は他者の生命を奪わない限り、自分たちの生命を支えることも、受け継ぐことも出来ないのです。キリスト教社会では堂々とそれが正当化され、仏教社会ではこそこそと裏で行われるようになってしまったに過ぎません。そして、そのような仕事を行う専門の職能集団を作り、自分たちの手は汚さないようにしたのです。でも、その一方でそのような人たちを「救われることのない不浄なるもの」として否定しました。キリスト教社会では殺しましたが、仏教社会ではいじめたのです。そのような人たちを救おうとしたのが「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」と説いた親鸞聖人です。キリスト教と仏教と、そのいずれの考え方にも欠けているのは「あるがままを受け入れる」という思想です。キリスト教では天国と救いを求め、仏教では極楽と平安を求めています。でも考えようによっては、それはいずれも「あるがまま」の否定でもあります。ちなみに、ここで言うところの「仏教」とは、一般的に私たちが知っている仏教のことであって、「お釈迦様が説いた教え」のことではありません。親鸞はその「あるがまま」を肯定しようとしました。でも、その考え方もまた解釈が困難です。「あるがままを肯定する」ということを「好き勝手にやってもいいんだ」と理解してしまう人が出てしまうからです。人間は、それがどんなに素晴らしい教えであろうと、自分の都合に合わせて解釈してしまう生き物なのです。だからやっかいなのです。憲法の9条も21条も同じように為政者の都合に合わせて解釈されています。「あるがままを肯定する」ということは、自分の欲望を肯定することではありません。もちろん否定することでもありません。私流の解釈ではこれは「共に」ということなのです。キリスト教でも仏教でも個人的な救いばかりを求めています。だから、歪みが生じるのです。本来、大乗仏教は「みんな一緒」を目指す宗教だったはずなのですが、やはり結局は個人的な救いを求める宗教になってしまいました。キリスト教でも、イエス・キリスト以前は「自分たち」のために祈るだけでしたが、イエス・キリストが「人のための祈り」を説きました。それが「愛」の思想です。そこにも「共に」という思想はありました。それで世界宗教になることが出来たのですが、でも、結局はキリスト教徒は「キリスト教徒」のためにだけに祈るようになってしまいました。宗教を信じない現代人は要求はしますが、祈ることすらしません。そして、人を押しのけ「自分のこと」ばかり考えています。そして、「あの世」がなくなってしまったので、現世的なお金や物や地位や名声ばかりを求めるようになりました。その結果、「競争に勝つこと」にその救いを求めています。でも、その競争の結果、地球や自然は搾取され、人類はその生存の基盤を失いつつあります。

2012.08.11

コメント(0)

-

「共に生きるということ」(思い通りにならない相手との共存)

最初に少しお知らせです。今、茅ヶ崎で月一回「遊びの会」というものをやっています。今月は明日です。様々な楽器などを使って「音遊び」をします。チラシはここです。ただし、毎回参加できなくても基本的に継続参加が条件です。ご興味のある方はお問い合わせ下さい。*********************現代人は子どもや自然といった「思い通りにならない相手」とどのように関わったらいいのかがわかりません。そのような哲学も、方法も失ってしまったからです。ですから「思い通りにならない相手」と出会ったときは、無視するか、否定するか、排除するか、その相手から逃げようとします。また、現代社会はそのようなことが許される自由な社会でもあります。離婚があまり肯定的に受け入れられない社会では、一度結婚したら色々なトラブルがあってもお互いに理解し合い、協力し合いながら、なんとか共に生きていこうと努力しますが、離婚に抵抗のない社会では、そのような努力をする必要がありません。気が合わなければ別れてしまえばいいのです。会社だって同じです。就職してみて「違うな」と感じたら辞めてしまえばいいのです。自分の容姿ですら、簡単に変えてしまえる時代です。飽きたら変えればいいのです。そこには何の罪悪感も抵抗もありません。それは流行やファッションなどにおける感覚と同じです。そして、現代人はそれが「自由」だと思い込んでいます。さらに、その「自由」は権利だとも思っています。でも、その自由を享受するためにはお金が必要です。お金がなければ別れたくても別れられないし、会社を辞めたくても辞めることが出来ないし、整形を受けたくても受けることが出来ません。現代人の考える「自由」はお金で買うことが出来るのです。というか「お金では買うことが出来ない自由」があることを多くの人が知りません。ですから、みんなお金を得るために我慢して仕事をします。昔の人にとっては「仕事」は自分の人生そのものでしたが、現代人にとっては単にお金を稼ぐための手段に過ぎません。だからこそ、「合わないな」と感じたら簡単に変えることができるのです。でも、そんな風に何でもかんでも簡単に変えることが出来る社会にあっても、絶対に変えることが出来ないものがあります。それが「死」と、「自分が産んだ我が子」と、「自分の親」です。どんなにお金を持っていても、こればっかりは変えようがないのです。ただし、「親」からは逃げられます。でも、「死」と「我が子」からは逃げられません。逆に言うと、だから逃げてはいけないのです。逃げることが出来ないものから逃げようとすると、一生続く苦しみだけがやってきます。でも、受け入れ、共存することで「自分が生まれてきた意味」と「生きている喜び」を発見することが出来ます。そして、人間として成長することも出来ます。実は、「絶対に逃げられないもの」とは、「自分自身」なのです。その自分自身を映す鏡として「死」と「我が子」がいるのです。だから逃げられるわけがないのです。逆に言えば、「自分自身」を受け入れることが出来ない人は「死」も「我が子」も受け入れることが出来ないということです。でも、現代人にはその「受け入れる」という感覚も方法も分かりません。小さいときから追い立てられ、「ありのまま」を受け入れてもらってこなかったからです。また、「受け入れる」という生活を体験したこともありません。自然と共に生活していれば「受け入れざるおえないもの」と共に生活しなければなりませんが、完全に人工的な環境の中だけで生活している場合には、そんなもの存在していないからです。だから支配しようとします。ペットを飼うように、支配することで共存しようとするのです。西洋文明は自然に対してもそのように関わってきました。でも、ペットはその支配を受け入れますが、子どもはその支配を拒絶します。自然はその支配によって生命力を失います。それはまた同時に、自然の一部としての「生命の働き」の低下をもたらします。すると、心とからだが内側から病んできます。でも人間はまだ、「内側からの病」に対応するすべを持っていません。

2012.08.10

コメント(4)

-

「虐待を予防するために」(人間らしさを大切にした生き方を取り戻そう)

最初にちょっとお知らせです。8月27日(月)の午前中に夏休みの「造形ワーク」をやります。テーマは「アフリカの民族楽器カリンバを作ろう」です。ご興味のある方はチラシをご覧になって下さい。会場は茅ヶ崎駅の近くです。***************************まず最初に確認しなければならないことは、妊娠・出産・子育てという作業は自然の働きと一体化した、純粋に生物的、動物的な活動であるということです。この活動は人間が「人間」になる以前から継続して行われてきたものであり、哺乳類が誕生した2億2500年前から行われてきた活動でもあります。現生人類が発生したのが数十万年前ですが、その数十万年の歴史においても「自然の働きと一体化した、純粋に生物的、動物的な活動である」という点においては変化がありませんでした。そこで必要になるのは「らしさ」だけです。パンダの妊娠・出産・子育に必要なのは「パンダらしさ」です。ウサギの妊娠・出産・子育に必要なのは「ウサギらしさ」です。当然、人間の妊娠・出産・子育に必要なのは「人間らしさ」です。そして、その「らしさ」を失ってしまった動物は、正常な妊娠・出産・子育が出来なくなります。またこれは、「生命の働き」の問題なのですから、人間の社会の変化に対応して変わるわけではありません。これが非常に重要なポイントです。では、その妊娠・出産・子育に必要になる「人間らしさ」とはどのようなものなのか、ということです。現代の妊娠・出産・子育における最重要課題は「安全」になってしまっていますが、それは「人間らしさ」とは関係がありません。どんなに「安全」を整えても、それだけでは人間らしい人間を育てることは出来ないのです。むしろ、心もからだも健康な「人間らしい人間」を育てるためには、時には「危険」も必要なのですが、そのような視点は無視されています。人間という動物は家族や仲間と一緒に生活し、活動する動物です。助け合い、支え合い生きてきた動物です。それが「人間らしさ」の根幹です。決して「知的な能力」ではありません。むしろ、その知的な能力は家族や仲間との共同生活の中で進化、成長してきたものです。どんな能力であろうと、必要がなければ成長しないのですが、人間の場合は「仲間」が知的な能力を必要とする場を与えてくれたのです。赤ちゃんが立って歩くことを覚えるのも、言葉を覚えるのも、様々な知識を覚えるのもその必要があるからです。話しかけられるから、それに応える必要が生じ、言葉を覚えるのです。微笑みかけられるから、それに応える必要が生じ微笑むことを学習するのです。実際、ネグレクトなどでその必要が生じないような状態で育てられた子は、それらの能力が成長しないままになってしまいます。積極的なネグレクトをしなくても、子どもをおもちゃや、テレビや、ゲームなどに任せっきりにしていると、それは「消極的なネグレクト」になります。そして、「積極的なネグレクト」と同じようにそれらの能力の育ちが遅れます。ちゃんと世話をして、美味しいものを食べさせ、かわいい洋服を着せ、どんなに子どもを愛していても、積極的に子どもと関わろうとしなければそれは「ネグレクト」なのです。でも、この「消極的ネグレクト」は一般的には「虐待」としては扱われていません。それが昨日書いた「虐待ではない虐待」という言葉の意味です。むしろこれは「現代人の普通の子育てとして受け入れられてしまっています。でも、この「消極的ネグレクト」が、子どもが親になったときの「虐待予備軍」を育ててしまっているのです。お母さんはベンチに座って携帯をいじり、子どもはその側のお砂場や遊具で一人で遊んでいるという姿を見かけるのは珍しくありませんが、それも「消極的ネグレクト」です。公園にまで連れて行っても、子どもを独りぼっちにさせているならそれは「ネグレクト」なのです。そのように親から積極的に関わってもらえなかった子どもたちは、人と人との間の基本的なコミュニケーション能力が育たないままになってしまいます。このコミュニケーション能力がないと、家族や仲間と助け合い、親密な関係を築くことが困難になります。また、幼児期や児童期に仲間と群れて遊んでいない子は、自分と向き合う能力や、感情の交流能力や、社会性の育ちにおいて困難を生じます。大きな声を出し、思いっきり泣いたり笑ったりし、夢中になって野山を走り回り、仲間とからだで遊ぶ体験がないままに育った子は、心やからだや自律神経の働きが不安定になり、我慢が出来ない子、苦しみに耐えることが難しい子になります。そのような子ども時代を過ごして大人になった人は、与えられるのを待っているだけで、自分で道を切り開こうとはしません。また、困難に突き当たるとすぐに逃げようとします。何かあるとすぐ相手のせいにします。子育てでも、何でもかんでも母親に責任を押しつけてしまうような父親はそのような育ちをした人なのでしょう。今、せっかく会社などに就職できても、ちょっと上司に叱られたり、ちょっと難しいことに突き当たったり、人間関係にトラブルが起きると、すぐに辞めてしまう若者がいっぱいいるそうです。離婚が増えているのも背景的には共通した原因があるのでしょう。学校の先生などでも、子どもたちとの距離感や位置関係が分からず、「支配者」のように振る舞おうとしたり、逆に「友達」のように振る舞おうとする先生も多いようです。この両者は見かけ的には正反対なのですが、「自分のことしか考えていない」という点では共通しています。「子どもの育ちを支える」という関わり方が分からないのです。うちの教室の子どもたちも同じです。ちょっと困難なことに突き当たると、それを乗り越えようとするのではなく、すぐにそこから逃げようとするのです。それが今時の「普通の子」になってしまっているのです。ゲームなどでもうまくいかないとすぐリセットしてしまうのでしょう。でも、これが会社や造形やゲームならまだ辞めることも、逃げることも、リセットすることも可能ですが、「子育て」でそれをやろうとすると「虐待」になります。夫婦なら、関係がこじれて会話が消えても、それもそれで「大人の関係」ですが、子どもでそれをやると「虐待」になります。また、今の若いお母さんやお父さんたちはあまりにも体力や筋力が少ないので、子どもの世話をしたり、子どもの相手になって遊んであげることが非常に困難です。自然分娩すら困難な状況だという話を聞いたこともあります。オンブやダッコやおっぱいをあげるために必要な体力や筋力は、何万年も前から変わっていません。そして、基本的な筋力や体力が現代人とは比較にならないほど高かった昔のお母さんたちは普通にオンブをしながら家事をし、時にはそのまま畑仕事をしていました。でも、歩かなくなり、からだを使った遊びや仕事をしていない今時の若いお母さんやお父さんたちには、子どもの世話や相手は非常に疲れる重労働のようです。私は親子遊びの指導をしていますが、みんなあっという間に疲れてしまいます。そして見ていると面白いことに、母さんたちよりお父さんたちの方がすぐに疲れてしまいます。それだけ、主婦の仕事が重労働だということなのでしょう。それでも、昔のお母さんたちの体力に比べたら雲泥の差です。それは昔の人たちの生活の記録を読めばすぐ分かることです。簡単便利な生活に慣れてしまった現代人がやったらとても体が持たないような仕事を毎日普通にやっていたのですから。洗濯だって一枚一枚手で洗っていたのですよ。時には赤ちゃんをオンブしながら。しかも昔の方が子だくさんです。想像できますか。筋力の低下は気力の低下につながります。そしてまた、体力がないため疲れやすくなります。気血の巡りも悪くなり、頭もからだもボーッとしてくるでしょう。すると、イライラが溜まりやすくなります。イライラが溜まると、からだを動かすのが億劫になります。すると神経だけが過敏になり、イライラはさらに溜まっていきます。そしてある時、ダムは決壊します。そして一度決壊してしまったダムは、何回修理しても決壊癖がついているので、すぐに決壊します。だから決壊する前に手を打つ必要があるのです。

2012.08.09

コメント(6)

-

「虐待は生活習慣病です」

今、現代人の孤独が強くなると同時に、虐待もまた増えてきているようです。自殺や鬱病の増加と、虐待の増加は根っこが同じだからです。その根っこには昨日も書いたように「孤独」があります。そして、私の立場からの関心は「今起きている虐待をどうするか」という治療的な視点ではなく、「虐待が増えないようにするにはどうしたらいいのか」という予防的な視点です。私は虐待の専門家ではないので治療的な方法には詳しくないし、また実際に、虐待に苦しむ親子を救う能力もありません。私はただ、予防的な視点からその原因を分析することが出来るだけです。虐待から抜け出したいと一生懸命に頑張っている人には、その分析が役に立ちます。でも、心と意識を閉ざして、虐待を日常化している人にはそんな分析なんの意味もありません。そもそも、そのような人はこんなブログ見に来ないでしょう。その予防的な視点で見たとき、私が今一番心配してるのは「虐待ではない虐待」がどんどん増えてきているということです。一般的には、暴力を振るったり、ののしったり、子どもを無視して世話をしないネグレクトなどが「虐待」として認識されています。そして、これらの虐待は周囲の人にも分かりますし、子どもを虐待している親にも強い孤独と苦しみの自覚があります。でも、このような状態は何らかの原因の結果として表れているはずです。そして、その原因を取り除かない限り、虐待予備軍の人がどんどん増えてしまいます。でも、その予備軍の状態の時には、まだ「虐待」としての現象は現れていません。そして、周囲も親もまた子どもも、そのことには気付いていません。でも、その状態が継続したままだと、ある日突然「それ」は始まるのです。「それ」は生活習慣病と呼ばれているものと似ています。糖尿病、高血圧症、動脈硬化、がんなどの「生活習慣病」はその名の通り、生活習慣の影響が強いと言われています。でも、その本人にしてみれば特別に「悪いこと」をしているという自覚はありません。毎日毎日、自分にとっては「普通の生活」をしているだけです。それでも特に問題は起きていません。でも、それが積もり重なることで、ある日気付いた時には病気になってしまっているのです。その治療には非常に高度な専門知識と技術が必要です。でも、病気を引き起こすためにはそんな知識も技術も必要ありません。必要なのは単なる「不注意の積み重ね」と「無自覚的な慣れ」だけです。ですから、誰でも簡単に生活習慣病になることが出来るのです。そして、病気が発症してから、「ああ、あれが悪かったのだな」と気付くことはありますが、ほとんどの場合は発症するまでは、「普通に生活している」と思い込んでいます。そして、病気になってから反省するのですが、反省しても病気は治りません。病気として発症する前なら、反省することで病気を防ぐことが出来ても、いったん病気になってしまったら、どんなにいっぱい反省しても、後悔しても、専門家の手助けなしに自分一人の力では治すことは出来ないのです。私は「虐待」も一種の生活習慣病だと考えています。「イジメ」も同じです。さりげない毎日の生活の中にその原因はあり、その繰り返しがあるリミットを超えたときに「虐待」や「イジメ」が発症するのです。そこには、原因と結果が1対1で対応するような直接的な原因があるわけではありません。人間にとって、そして生命にとってバランスが崩れた生活の繰り返しが、ある限界を超えたときに(自分の力では)復元不可能な状態として「虐待」や「イジメ」が発症するのです。そして非常に困ったことに、現代人の「普通の生活」がもうすでに「人間にとって、そして生命にとってバランスが崩れた生活」になってしまっているのです。それが最初に書いた、「虐待ではない虐待」ということです。だから、虐待が増えているのです。そして、病気だから予防も出来るし、また治療が必要なのです。それを「人間性の問題」として考えてしまうから、問題をこじらせてしまうのです。もし、何らかのきっかけで「虐待」という状態に陥ってしまったら、自分の力だけでその状態から抜け出すのは非常に困難です。ですから、専門家の所に行って話を聞いてもらって下さい。これは生活習慣病と同じように誰でもが罹り得る病気ですから、恥ずかしいことではありません。ただ、糖尿病やガンの治療が苦しいように、虐待の治療もまた苦しいです。では、「どのように予防することができるのか」ということですが、我が子を「虐待しない親」に育てるために一番大切なポイントは「子どもを孤独にしない」ということです。でも、実は現代人の生活の中ではこれが一番難しいのです。簡単で、便利で、効率的で、豊かな生活がそのまま友達や家族との「人と人のつながり」を切り離し、子どもを孤独にしてしまう原因になってしまっているからです。しかもこれは、「人間性」とか「生命の働き」という視点を持っていない人には観ることが出来ない原因なのです。そして、競争に勝ち抜いてお偉くなった人たちにもまた観ることが出来ません。だから非常にやっかいなのです。そのような人は「本当の原因」を見ようとせず、対症療法的な手段だけで問題を解決しようとします。でも、そんなことをしていたら状態はどんどん悪化してしまいます。また、お母さん自身が「虐待しないお母さん」になるための方法は、夜はストレッチをやり、昼間はいっぱい歩き、からだを冷やさないようにして甘いものを食べすぎず、また、バランスの取れた食事を心がけ、考えるよりも行動することを大切にし、姿勢を正しくし、呼吸を深くし、本をいっぱい読み、悲しいときには泣き、気軽に話せる仲間を作ることです。また、自分自身を客観的に見つめるために、日記を書いたりすることも有効です。さらには、感情を溜めないように絵画や歌などの何かしらの表現活動も役に立つでしょう。子どもの頃に孤独だった人ほどこのようなことが必要になります。そうでない人は、普通に生活していれば虐待などしないものです。でも実際問題として、これらは非常に困難です。なぜなら、現代人の「普通の生活」自体が、これとはあまりにかけ離れているからです。だから「虐待予備軍」が増えてしまっているのです。******************イジメでも、虐待でも、生活習慣病でも、1対1の因果関係に基づく直接的な原因など絶対に存在しません。これらのトラブルにおける原因は全て間接的なんです。その間接的な原因が複雑に絡み合って、重大な病を引き起こすのです。自殺もまた同じです。だからこそ、視野を広く持って、想像力を働かせながら、全体のバランスを整える必要があるのです。

2012.08.08

コメント(4)

-

「孤独な人は嘘をつく」(孤独の連鎖)

子どもが「ぼく妖精を見たよ」と言ったとき、「嘘を言うんじゃありません」と反応する人は「自分」を基準にしてしか物事を考えることが出来ない人です。「自分」を基準にしてしか物事を考えることが出来ない人は、その「基準」を守ることに一生懸命です。ですからその基準に矛盾することは全て間違いであり、そのことを言う人は「嘘つき」として見なします。そして、一生懸命に「自分」という基準を守ろうとする人は「自分に自信が無い人」でもあります。そのような人は、それが「事実であるかどうか」ではなく、「自分の思い込み」と合っているかどうかだけでその真偽を決めてしまいます。「自分の思い込み」と合っていれば「本当のこと」で、合っていなければ「嘘」なのです。ですから、子どもが「子どもにとっての本当のこと」を言っても、それが「お母さんが持っている答え」と違うなら、子どもは「嘘をついている」ということになります。それは警察の取り調べと同じです。取り調べでは警察が描いたシナリオがあって、そのシナリオ通りの答えだけが「本当のこと」であって、そのシナリオと矛盾する答えは全て「嘘」なのです。幼い子どもは自分が考えたこと、感じたことを、自分の立場で、自分の表現能力に合わせた形でお母さんや大人たちに伝えようとします。大人は相手の立場に立って言葉を選び、表現することが出来ますが、幼い子どもにはそのような器用なことは出来ません。ですから、大人はその子どもの言葉を、子どもの立場に立って理解しなければなりません。でも、「自分」だけを基準にして物事を考える人たちにはそれが出来ません。そこで、誤解が生じ、自分の方が正しいと信じている大人が子どもに対して「嘘を言うんじゃありません」と言うことになります。そのような大人は子どもを思い通りに支配したいのです。虐待もまた同じ仕組みで起きています。「自分」だけを基準にして子どもの立場に立つことが出来ない人が、自分の基準を子どもに押しつけて支配しようとするとき「虐待」が起きるのです。でも、虐待している人にしてみれば「正しいことしている」という意識しかありません。言うことを聞かないから、言うことを聞かせるためにぶったり叩いたりすることがどうして悪いことなのかが理解できないのです。中には、「やめたいのに やめられない」という人もいます。そのような人は自分がやっていることが「正しいことである」とは思っていません。そのような人は、子どもの頃の自分の苦しみや悲しみを否定せず、ちゃんと覚えている人なのでしょう。でも、「自分」を基準にしてしか物事を考えることが出来ないため、「いけない」「やめたい」と思っていても、他の方法を見つけることが出来ずに同じことを繰り返してしまうのです。子どもの頃否定されてきた人は、子どもの立場に立って感じたり考えることが出来なくなってしまっているのです。それはお母さんや周囲の大人たちが子どもの立場に立って共感してくれなかったからです。たとえ暴力を受けていなくても、周囲の大人たちに共感されないまま成長すると「相手の立場に立って感じたり考えたりする能力」が育たなくなってしまうのです。そして孤独になります。ただ、その時、目の前の子どもの中に「幼かった頃の自分」を発見することが出来た人は、「孤独」から抜け出すことが出来ます。そして、子どもと共にまた育ち直すことが出来ます。これは、「子どもの目線に気付く」ということであり、単に「苦しみ」を想い出すこととは全く異なった状態です。でも、そのことに気付かない人は孤独なままです。そして、孤独な人は「自分」を守ることしか考えません。だから常に「自分」だけを基準にして感じたり考えたりするばかりです。そしてだから、自分の子育てでも子どもを孤独にしてしまい、また孤独な人を育ててしまうのです。よく、「虐待は連鎖する」と言いますが、実は連鎖しているのは「虐待」ではなく「孤独」なのです。「虐待」は「孤独」の現れに過ぎません。ですから、虐待を受けていても、支える人、理解してくれる人が側にいて、孤独ではなかった人は虐待を繰り返しません。その視点がないままに「虐待」を止めさせようとしてもなかなか問題は解決出来ません。そして、孤独な人は「嘘」をつきます。守りたいのは「自分」だけなのですから、「自分を守るための嘘」は正当化されるのです。ですから、親や大人たちに信じてもらえない子ほど「嘘」をつきます。そしてそれを「悪いこと」だとは思っていません。子どもの嘘に敏感な人もまた、周囲に対して嘘をいっぱい言っている可能性があります。

2012.08.07

コメント(0)

-

「感覚が作り出す嘘」

あと、虐待などの問題で難しいのは、強烈な体験によって感覚が「嘘」を作り出してしまうようになってしまうことです。長い間船に乗っていると、船から下りてもからだは揺れています。それは「慣れ」によるものですが、でも、この場合はしばらくするとまた元に戻ります。揺れていないのに揺れているように感じるのは「感覚が作り出す嘘」です。様々な錯覚と呼ばれるものもみな「感覚が作り出す嘘」です。また、「先入観が作り出す嘘」もあります。「この子はきっと悪い子に違いない」という先入観で子どもを見ていると、子どものやることなすことに悪意を感じるようになってしまうものです。当然のことながらその逆もあります。「男性は暴力を振るうに違いない」という先入観が抜けなくて、男性と付き合うことが出来ない女性もいます。この場合、感覚の働きが先入観に働きかけて「嘘」を作り出すこともあれば、先入観が感覚に働きかけて「嘘」を作り出すこともあります、でも難しいのは、人間は自分の感覚や先入観で物事を判断しているので、人はこの「先入観や感覚が作り出している嘘」を「嘘」と気付くことが出来ないということです。また、気付いたとしても自分の意志では消すことが出来ません。そして虐待の体験は、その強烈さによって非常に多くの「先入観と感覚の歪み」を作り出してしまいます。それが、現実をありのままに見たり聞いたり感じたりすることを妨げる「嘘」を作り出します。おとねさんが私はいまだに他人に、体を触られることが苦手です。握手すらだめなんです。緊張してしまいます。と書いて下さったことも、過去の体験に基づく先入観や感覚が作り出した「嘘」です。この問題を解決するのに、一般的には心に働きかける方法が使われていますが、体験によって作られた歪みは「心の中」ではなく「からだの中」に存在しているので、心に働きかける方法ではなかなかその歪みの元のところにまでたどり着けません。ですから、昔の人はお遍路さんのように歩くか、滝に打たれるか、お念仏を唱えるか、何らかの身体的修行によってその苦しみを乗り越えようとしました。また、絵を描いたり、彫刻を彫ったりするような芸術的な活動の中で苦しみを消化させようとした人たちもいました。でも、今ではカウンセラーに行く人は多いですが、そのような方法を使う人は多くありません。でも、この方法は他者に依存するのではなく、自分一人でも出来る方法なので、非常に有効なのです。先入観や感覚の歪みはその人のからだの中に存在しています。その歪みはからだの上下左右、そして前後のバランスや、からだの各部分や様々な感覚を統合する働きを妨げています。また、感覚や筋肉にブロックを作り出し、気血やリンパや感覚の流れを阻害しています。それらの結果、「異常に過敏なところ」と、「異常に鈍感なところ」が混在することになります。そして、平均的な部分が少なくなります。でも、本人にはそのことが分かりません。ですから、このような感覚やからだの歪みを矯正するような身体的、芸術的なエクササイズを通して、心の問題が解決していきやすくなるのです。これは虐待に苦しむ人たちでも同じです。それと、虐待は「脳の成長」にも影響を与えるようですが、「脳」はからだや感覚育てを通してまた成長するものです。心へのアプローチはその点が困難だと思います。皆さんの身近にある方法としては「ヨガ」などがいいと思います。ただし、先生にその目的を話して、理解してくれる先生を選んだ方がいいと思います。もし、そういう教室に通うだけの時間とお金がないのなら、ご自分でDVD付きの本などを買ってきて試してみて下さい。あと、山道を歩くのも、プールで泳ぐのも有効です。

2012.08.06

コメント(2)

-

「自分に対する嘘」

昨日は「自分を守るための嘘」とか「トラブルを起こさないための嘘」とか色々な種類の「嘘」について書きましたが、実は一番やっかいなのは「自分に対する嘘」なんです。「やれば出来ると思い込む」とか「観客は全部カボチャだと思え」というのも、「自分に対する嘘」ですが、でも、これらの「嘘」は自覚的だし、また肯定的でもあります。それに対して、何かから逃避するため、自分と向き合うことを避けるために作り出す「自分に対する嘘」は非常にやっかいです。そのことを否定されると、さらに嘘を作り出すことによってつじつまを合わせようとします。ちゃんと気付いてもらおうと追い詰めると、ものすごい勢いで激高し、その相手に対して攻撃を始めます。相手を攻撃することで、それ以上突っ込まれることを避けるのと、自分の意識が内側に向くのを避けるためです。そして、逆に、相手の言葉を全て「嘘」として否定します。「みんなが嘘をついて私をだまそうとしている」と思い込むのです。そのようにして「自分」を守るのです。洗脳されている人もその状態です。子どもの頃から虐待されて育った人もその状態です。だから「他者」を受け入れません。他者だけではありません、自分の感覚も、自分のからだも受け入れません。時には、自分の生命すら受け入れません。それらの、「外の世界とつながっているもの」を受け入れてしまったら、「自分に対する嘘」の整合性が崩れてしまうからです。ですから、見ても見ません、聞いても聞きません、触れても感じません。そして、「なぜ?」とも考えません。「なぜ?」は外の世界とつながっているからです。そして、この「自分に対する嘘」は無意識がコントロールしているので、自分でも自分が自分に対して嘘をついていることに気付きません。そこにはただ、「他者とつながることが出来ない絶対的な孤独」があるだけです。逆に言うと、いつも「強い孤独」を感じている人は、「自分に対する嘘」で自分を守ろうとしている可能性が高いということです。そのような人は、他の人も、また子どものことも信じません。自分の感覚も、自分のからだも受け入れません。その「嘘で作り上げた鎧」を外側から壊すことは出来ません。自分で脱ぐしかその鎧から抜け出す方法はないのです。その時、「北風と太陽」の昔話のメッセージが非常に大きな助けになります。「脱ぎなさい」と強制するほど、余計に強く、また強固な鎧をまとってしまうのです。ですから、周囲が「だいじょうぶだよ だいじょうぶだよ」というメッセージを送り続けるしかないのです。でも、そのような人は徹底的に疑い深くなっていますから、そのような働きかけに対しても、固い鎧を着て、鋭利な剣を持って暴れ回り、「本当に安全なのか」どうかを確認しようとします。ですから、周囲の人にも徹底的な覚悟が必要になります。専門家の助けも必要になるでしょう。でも、そのような人の中でも、「なぜ?」と感じることが出来るようになった人は、その鎧に亀裂が入り始めた人です。ですから、その「なぜ?」と丁寧に向き合えば、自分の力で「自分に対する嘘」から抜け出すことも可能です。その時、「自分に対する嘘」と直接向き合うのはほとんど不可能に近いです。ものすごく苦しいからです。でも、自分の感覚やからだと向き合うのは、そのアプローチ次第で出来ないことではありません。そして、自分の感覚やからだを感じることが出来るようになることで「自分に対する嘘」が少しずつ見えてきます。見えてくれば消えていきます。自分の感覚やからだを受け入れることが出来るようになると、他者や子どもを受け入れることが出来るようになるのです。今、「子ども虐待という第四の発達障害」(杉山登志郎著/学研マーケティング発行)という本と、「凍りついた瞳」(椎名篤子原作)というマンガのシリーズ三冊を読んでいます。前者には、幼児期に虐待を受けた子どもは脳に変化を引き起こし、生まれつきの発達障害の子とほとんど変わらない状態になってしまというようなことが書いてあります。そして、そのような状態の子が増えてきているそうです。そして、後者は実際に虐待を受けた人たちの手記をマンガ化したものです。その「虐待」には、ぶったり蹴ったりというような攻撃的なものだけではなく、「ただ世話をするだけで心を通わせない」ということも含まれます。とにかく、ぶたなくても、怒鳴らなくても、美味しいものを食べさせ、ちゃんと世話をしていても、「子どもの心を孤独にしてしまう行為」はそれ自体が虐待なのです。そして今、この種類の虐待が増えているような気がします。それは、簡単・便利、そして「つながり」から切りなはされた個人主義を求めてきた「現代社会の病」ともいえるかも知れません。でも、それが「虐待である」と気付いている人は多くありません。自分もまた同じように育てられてきたからです。でも、「魂の孤独」に苦しんでいるのです。それと、これらの本を読んでいて「面白いな」と思ったのは、幼いときから虐待を受けてきた子どもの中に、時々ものすごく成績優秀な子がいることです。(特に暴力を受けてきた子)私の中で、「虐待を受けた子は知的にも遅れる」というような先入観があったようです。それは、優秀な成績をあげることで、暴力を与えてくる相手に対して自分を認めさせ、「自分の居場所」を確保しようとするからなのかも知れません。また、成績を上げることで自分を「優秀な人間」として周囲に認めさせる効果もあります。それは失われた自己肯定感の裏返しなのでしょう。でも、そこにも「自分に対する嘘」があります。大津のイジメ事件の主犯格だった子もすごく成績が優秀だったと聞きます。もしかしたら・・・と考えてしまいます。

2012.08.05

コメント(4)

-

「子供の取扱説明書」(子どもの嘘-その2)

私たちは、普通ひと言で「嘘」と言いますが、その「嘘」にも色々な種類があるものです。★自分を守るための嘘★戦いを避けるための嘘★相手を支配するための嘘★事実を隠すための嘘★相手の気を引くための嘘★相手を悲しませない・怒らせない・喜ばせるための嘘★勝手に「嘘」だと思い込んでいる嘘よく考えると、もっとあるでしょう。このように見ていくと、必ずしも「嘘は悪い」とは言い切れなくなります。そして実際、私たちは日常的にその嘘を使い分けて生きています。子どもに「嘘をつくんじゃありません」と叱っているお母さんでも、子どもに嘘をついたことのないお母さんはいないはずです。ただし、これらの境界は曖昧です。戦いを避けるのも、相手を支配するのも、事実を隠すのも、みんな「自分を守るため」とも言えるからです。ただ、その場合「守るもの」が異なってきます。純粋に、「自分の心やからだを守るための嘘」もあれば、財産や権力やプライドといった「社会的なものを守るための嘘」もあります。お母さんが子どもにつく嘘の多くは「自分の都合」を守るためなのではないでしょうか。そして子どもがよく使う嘘は、「自分の心やからだを守るための嘘」と、「相手の気を引くための嘘」と、「お母さんを心配させないための嘘」などです。本当のことを言ったら叱られたり叩かれたりするような状況の時には、自分を守るため「嘘」をつきます。寂しいときには相手の気を引くために「嘘」をつきます。いじめられているとき、ケガをしたときなどは、お母さんを心配させないために嘘をつきます。本当のことを言っても信じてもらえないようなときにも「嘘」をつきます。子どもは自分の想いや、気持ちや、言葉に真剣に耳を傾けてくれる相手には嘘はつかないものです。嘘をつく必要がないからです。必要があるから「嘘」は作られるのです。ですから、「子どもの嘘は大人によって作られる」とも言うことが出来ます。それと、お母さんたちの相談を聞いていると、どうもみんな、子どもの能力以上のことを子どもに要求しているようです。でも、自分の能力以上のことを要求されても出来るわけがありません。そのことに気付かないお母さんは、何回言っても出来ない子どもに対して「今度はちゃんとやるわよね」とか「今度出来なかったら・・・」などと、子どもに「約束」を押しつけます。すると子どもは絶対に「分かった」と言います。「ぼくには出来ない」などと言う子はいません。でも、子どもは「約束」が分かったわけではありません。ただ単に、お母さんが「分かった?」と聞いてきたから、「分かった」と答えただけです。当然のことながら、それでも出来るわけがありません。すると、お母さんは「約束を破った」「嘘つきだ」と言います。2,3才の子どもに、食事の時にジーッと座って静かに食事をすることを求めるのは虐待です。幼い子どもにはそんなことが出来るわけがありません。ですから、約束させても、その約束は必ず破られます。出かける前に「おしっこはだいじょうぶ」と聞けば、子どもは必ず「だいじょうぶ」と答えます。そして、バスに乗ったり、電車に乗ったりすると突然「おしっこ」などと言い出します。そこでお母さんは「だから聞いたじゃない」と叱るのですが、何回同じことを繰り返しても、子どもはちゃんと教えてはくれません。それはおしっこが溜まっているかどうかなどということは、子ども本人にも分からないことだからです。幼い子どもは自分の身体感覚に対して意識を向けることが苦手なのです。だから、頭が痛いとき、お腹が痛いときも、具体的にその痛みの状態や場所を説明することが出来ません。また、子どもの意識は夢の中と同じなので、すぐに「思い込み」と「現実」の区別が付かなくなってしまいます。だからしょっちゅう荒唐無稽なことを言いますが、これもまた「嘘」ではありません。だからこそ、ウサギや猫が話をしたり、熊が人間の家に住んでいるようなお話を聞いても「おかしい」とは思わないのです。皆さんも、夢の中ではおかしなことが起きても「おかしい」とは思いませんでしょ。子どもは起きているときでもその状態に近いということです。さらには、いつでも子どもは「今やっていること」に意識が集中してしまうので、どんな約束をしても、他のことを始めたらほとんどの場合忘れてしまいます。大人は、その場とは関係のないことを考えながら活動することが可能ですが、子どもたちは目の前にことだけしか考えることが出来ないのです。ですから、「何時になったら帰ってきなさい」とか「何時になったらゲームをやめなさい」などと言っても無理です。忘れてしまうのですから。そんな時には「タイマー」をセットしておけば、その音を聞いて「約束」を想い出すことが出来ます。そこで初めて「約束」が意味を持つようになるのです。子どもは、どんなに約束をしても、遊び始めたらそのことは忘れてしまうのですから、「約束」を想い出させるような工夫が必要になるのです。子ども本人もそのことはよく知っているので、小学生なども「忘れてはいけないこと」はみんなマジックで手に書いたりしています。それでも、実際には、子どもは自分で自分の衝動を抑えることは困難です。そして、そのようなことを学ぶのも「遊びの場」なのです。子どもたちは「ルールを守ることの意味」や、「約束を守ることの大切さ」を仲間との遊びを通して学んでいるのです。お母さんに叱られても分かるようにはならないのです。お母さんがうるさくいえば言うほど、子どもはお母さんの目を逃れるように工夫するばかりです。それはつまり、巧妙に嘘をつくようになるということです。「子どもの嘘」には色々な要素が含まれているので、とりあえずあまり深入りしないでこのくらいで止めておきます。ただし、ご質問があればお答えします。

2012.08.04

コメント(0)

-

「子供の取扱説明書」(子どもの嘘-その1)

お母さんたちからの相談で多いのが「子どもの嘘」についてです。そして実際、子どもは簡単に嘘を言います。あまり言わない子もいれば、しょっちゅう言う子もいます。嘘を言わない子はいません。でも、大人だってしょっちゅう嘘をついているはずです。ただ、「人をだますため」とは限らないだけです。多血質の人は話をおもしろおかしくするために、無意識的に少し誇張と想像(創造)を入れます。でも、それも嘘と言えば「嘘」です。憂鬱質の人は、否定的に物事を見て表現します。それもまた、そうでない気質の人から見たら「事実とは異なること」です。ということでそれもまた「嘘」です。胆汁質の人は事実より理想を語ります。それもまた「嘘」です。一番、「嘘」から遠いのは粘液質だけです。でも、他の気質の人から見たら、それぞれ自分たちが感じていることとは異なることを言っているわけですから、粘液質の人の方が間違っていると感じます。子どもは多血質が強いので話をおかしくしたり、責任や叱られることから逃れるために簡単に嘘を言います。でも、それが「嘘」であるとは認識していません。そもそも子どもたちには「嘘とは何か」ということ自体が分かりません。それは「事実とは何か」ということが分からないからです。そして本当は、大人も分かっていません。実は人間は「嘘の世界に生きている動物」なんです。なぜなら「言葉の世界」そのものが嘘の世界だからです。文明も、科学も、成績も、お金も、権力も、国家も、国境も、時間も、空間も、善悪も、全て人間の頭の中にしか存在しない「嘘」です。だから、全ての生き物にとって唯一の事実である「自然」と共存することが出来ないのです。実際、そのようなものの意味や価値は時代や、地域や、文化で変化しています。でも、「事実」とは変化しないものです。「嘘」の世界だから変化するのです。また、皆さんは実写した写真やビデオや映像は「事実」だと思い込んでいますが、どんな形であろうと「記録」は「事実を知る手がかり」ではありますが、「事実」そのものではありません。そういう意味で、「記録」を「事実」として語るのは「嘘」です。一般的には、みんながその「嘘」を信じているからそれが「真実」になっているだけです。一人しか信じていなければ、その人の方が「嘘つき」になります。「UFOは存在する」と言う人が一人ならその人は「嘘つき」です。でも、一人を除いて全員が「UFOは存在する」と言えば、「UFOは存在しない」と言う人が「嘘つき」になります。今では、「地球は太陽の周りを回っている」と言っても嘘つき扱いはされませんが、中世のヨーロッパでは嘘つき扱いされて、下手すると火あぶりになってしまったのです。「お金」というものを全く知らない部族の人たちの所に行って、紙切れを見せて「このお金で家も買えるんだぞ」と言ったとしても、嘘つき扱いされるだけです。さらに、「子どもたちの事実」と「大人たちの事実」は異なります。「男性の事実」と「女性の事実」も異なります。「日本人の事実」と「アメリカ人」や「韓国人」の事実も異なります。その時、「自分の方が正しい」と主張すれば、相手が嘘をついていることになります。ですから、「嘘」は「自分の方が正しい」と主張する人によって作られるのです。これは「正義」に関しても同じです。誰かが「自分こそ正義だ」と言い出すことによって「悪」が生まれるのです。でも、その相手もまた「正義」を主張して、相手を悪にします。そうやって戦いは永遠に繰り返されます。ただし、そのように言い返すのは大人だけです。子どもはお母さんから「おまえは嘘つきだ」「おまえは悪い子だ」と言われると、反論せず、そのまま「ぼくは嘘つきなんだ」「ぼくは悪い子なんだ」と思い込むようになります。子どもは大人に対して「自分の方が正しい」とは言わないのです。なぜなら子どもたちは動物たちと同じように「嘘のない世界」に生きているからです。だから、大人の言葉を疑わないのです。そして、「嘘をつくんじゃありません」といつも叱られている子は、お母さんから叱られたくないので、「自分にとっての事実」ではなく、「お母さんが期待する答え」を作り出します。でもその時、子どもたちの意識は、常に「今」という時間の中に存在してるため、過去の出来事との整合性を整えることが出来ません。それは幼い子どもが「かくれんぼう」の時、頭だけを隠すのと同じです。だからすぐにばれるような嘘を平気でつきます。教室でも、目の前で壊したのに、平気で「ぼくは壊していない」と言い張る子もいます。逆に言うと、「すぐにばれるようなことを言う」ということは、それが、「意図的な嘘」ではないという証拠でもあるのです。大人が嘘をつくときにはもっと巧妙に嘘をつきます。子どもはただ、「目の前に存在している危機」を切り抜けることしか考えることが出来ないのです。それは、無実の罪で警察に捕まった人が、つらい尋問から逃れるためだけに、「私がやりました」と認めてしまうのと同じです。だから、子どもを追い詰めると必ず「嘘」を言います。「嘘を言うんじゃありません」と追い詰めることで、子どもは嘘をつくことを学んでいくのです。そして、幼いときから「自分の気持ち」や「自分が感じたこと」を素直に受け入れてもらってこなかった子や、お母さんとの関わり合いが薄く寂しい子は、大人の気を引くため、大人を喜ばせるため、苦しみから逃れるために平気で嘘をつく癖が付いてしまうのです。<続きます>

2012.08.03

コメント(4)

-

「子供の取扱説明書」(その2)

泣いている子どもに「泣くじゃない!!」と怒鳴れば、子どもは余計に泣きます。こんなことは冷静に考えれば誰にでも分かることです。でも、なぜかみんなこれをやってしまっています。じゃあどうしたらいいのかは簡単なことです。泣きたいときには「泣きたいんだね。いっぱい泣いていいよ。お母さん、待っててあげるから。」と言えば、子どもはしばらく泣くとケロッとして笑顔になります。そして、泣くことを許されている子どもは「笑顔が多い子ども」に育ちます。逆に、「泣くんじゃない」と言われ続けている子は、いつまでもグズグズ泣く子に育ちます。子どもが泣くのは(大人も)、おしっこが出るのと同じ生理現象です。だから自分の意志で止めることが出来ません。むしろ「溜まっているもの」を早く出させてあげた方がスッキリするものです。そんな時「泣くんじゃない」と、「溜まっているもの」を出させないようにすると、いつまでも出し切れなくなります。だから「泣いていいよ」と抱きしめてあげればいいのです。と、「子供の取扱説明書」的にはこういう説明になります。でも、分かっていてもそれが出来ないのが現実ですよね。子どもの泣き声を聞くことに耐えられないお母さんはいっぱいいます。実は、そのようなお母さんもいっぱい溜めてしまっているのです。溜めて我慢しているのです。そんな時、子どもにだけは「出していいよ」とは言えないのです。自分が一生懸命に押さえ込んでいる「溜めているもの」まで、子どもの泣き声を聞いていると出てきてしまうからです。ですから、「泣くんじゃない!!」という言葉は、自分自身への言葉でもあるのです。そんな時は、お母さんも泣いてしまえばスッキリするのですが、なかなかそういうわけにはいきません。子育てとはこのようにやっかいなものなのです。だからマニュアル化など出来ないのです。でも、ちょっとの工夫で子育てをこじらせないための方法があるのも事実です。昨日もそれを書いたのですが、今日もちょっと書いてみます。世の中には色々なお母さんがいて、色々な子育てがあって、色々な叱り方、色々な褒め方があります。私は、ワークなどでよくこの「叱り方」を聞くのですが、それはそれは本当に人それぞれで面白いですよ。(ご興味のある方は是非ワークを企画して呼んで下さい。5人以上集まればOKです。)「コラー」と言って怒鳴るお母さん。「やめてー」と絶叫するお母さん。「やめなさい」と禁止するお母さん。「やめようね」と説得するお母さん。怒りを見せずに、側によってくどくど「あなたは今悪いことをしている」ということを言い続けるお母さん。怖い顔をして無言で近寄るだけのお母さん。声を出さずに、大きな音を立てることで、子どもにお母さんの怒りを伝えようとするお母さん。このように、色々な「怒り方」があるのですが、でも、「子どもの心に届く叱り方」をしているお母さんは多くありません。叱るのは単に子どもに恐怖心を与えたり、子どもを思い通りに支配したり、お母さんのストレス発散ではないはずです。肝心の「子どもの心」に届かなければ、子どもの心を傷つけたり親子の信頼関係を傷つけたりするばかりで、子どもの育ちを支える力にはなりません。そんなことばかりしていたら、子どもの心を不安定にしてしまい、逆に子どもの問題行動の原因になってしまいます。問題行動が多い子どもを見ると、周囲の人は「お母さんが叱らないからだ」とか「甘やかしているからだ」などと言いますが、そうではありません。逆に、問題行動が多い子ほど、年がら年中ダラダラと叱られ続けているものです。でも、「心に届く叱られ方」をしていないため、問題行動が多くなってしまっているのです。つまり、「量」の問題ではなく「質」の問題だと言うことです。まず、子どもに恐怖心を与えるような叱り方は逆効果です。クドクドと説明ばかり長い叱り方は無意味です。子どもはお母さんの怒鳴り声を聞いたとたん、怖い顔を見たとたん、自分の心と感覚をシャットアウトしてしまいます。ヤドカリのように閉じこもって、「心」が傷つくのを避けようとするのです。子どもが一度その状態になってしまったら、お母さんが何を言っても子どもの心に届かなくなります。「じゃあどうしたらいいのか」ということですが、側によって、子どものからだに触れながら、子どもの目を見て、静かな声で「やめようね」などと短い言葉で「お母さんの気持ち」を伝えればいいのです。特に、褒めるときも叱るときも、からだに触れることは大事です。お母さんに触れられることで心が開くからです。ただし、このような方法も、それまでに積み上げてきたその親子の歴史や関係があるのでそういつもうまくいくとは限りません。お母さんが触れようとすると嫌がる子どもも、逃げ回る子どももいます。怒鳴らないと気が済まないお母さんもいます。子どもに恐怖心を与えて支配しないと気が収まらないお母さんもいます。そんな時は、「叱り方」を学ぶのではなく、まず、お母さんが自分育てをすることです。お母さんが自分育てをすると、不思議なことに子どもも自然と変わっていくものです。

2012.08.02

コメント(2)

-

「子どもの“取扱説明書”」

以前、未熟な母さんの「子供の取り扱い説明書あれば、教えて下さい。」という言葉に対して、「そんなものありません」とご返事しましたが、子どもを理解するための一つの方法として、その「取扱説明書」を書いてみます。まず、昨日書いた、お店などで子どもが走り回ったり、危ないことなどをしている時にどのように言ったらいいのかということ。子どもは、「人にぶつかるからやめなさい」と言うと、「だいじょうぶ」と言い返してきます。「注意しなさい」というと、分かっていなくても「わかった」と言います。「だいじょうぶ?」と聞くと、全然見通しもないのに「だいじょうぶ」と答えます。「あぶないから やめなさい」と言っても、「だいじょうぶ」と言い返してきます。大人は「万が一」を考えて、子どもに説明しますが、子どもは「万が一」ということを考えることが出来ません。それに「やりたいこと」を抑える能力もありません。ですから、子どもは常に「その場しのぎの言葉」ばかりを言います。子どもにとっては「自分がやりたいこと」は絶対に「大丈夫」なんです。それがまた、子どもが失敗を恐れずに色々なことにチャレンジする原動力でもありますですから子どもは「嘘」を言っているわけではありません。単に「そのはずだ」という「思い込み」を言っているだけです。それと、子どもは「今やっていること」を停止させられることが大嫌いです。「物語」が終わってしまうからです。そのため、「やめなさい」と言われると、抜け道を探して「物語」を続けようとします。特に、仲間がいるときにはやめません。むしろ、お母さんの眼をかいくぐりながら物語を続けた方が楽しくなります。仲間がいると、お母さんの気持ちとは裏腹に「やめなさい」はハラハラ・ドキドキ・ワクワクを効果的に高めてくれる演出になってしまうのです。(イジメの場合でも同じ原理が働いています。)そのことでまた、仲間の結束も強くなります。ですから、逆に「見ているから好きにやってもいいよ」と言ってしまった方が止める場合もあります。また、「ぶつかったらどうするの」などというような、「予測されること」をお母さんがいちいち説明すると、子どもはそれに対して「なんで?」「どうして?」と聞いてきます。子どもは「説明」を「物語」として聞いているからです。だからきりがないのです。「みんなに迷惑だからやめなさい」と言うと、そのお母さんの怒りに反応して瞬間的に静かになりますが、すぐまた元の状態に戻ります。なぜなら「迷惑」というものが理解できないからです。子どもはお母さんの怒りに反応して大人しくなるだけです。そしてすぐに忘れます。そこで困ったお母さんが「ほら、あのおばさんがにらんでいるからやめさい」と言うこともあります。でも、この方法は使わない方が無難です。他の人への恐怖心を植え付けるだけです。このような問題を根本的に解決する方法は日常生活の中にあります。それは、お店の中で走り回っている子どもと、そのお母さんの関係を見ていると分かります。そのようなお母さんは一方的に子どもに指示命令を出しているだけです。そのくせ、子どものことを見ていません。「やめなさい」と怒鳴ることで、「私は親の役割を果たしています」ということをアピールしているだけです。それは、お客の方を見ないで「いらっしゃいませ」「有り難うございました」とロボットのように繰り返しているだけのコンビニなどの店員と同じです。つまり、そのような日常生活の延長に「お店の中で騒ぐ子ども」「お母さんの言うことを聞かない子ども」が生まれてくるわけです。だから「騒ぐ子どもをどうしたらいいのか」というマニュアルも、取扱説明書も作ることが出来ないのですが、ただこんな時、子どもが比較的素直に言うことを聞くような表現方法はあります。それは、子どもの目線にたった説明をすることです。実は「あのおばさんがにらんでいるから・・・」も子どもの目線に立っています。だから、子どもは「だいじょうぶ」も「なんで?」「どうして?」も言ってきません。昨日も書いたことですが、こんな時は「ここは公園じゃないんだから」というような説明の方が子どもは納得します。もしくは「○○を探してきて」というように「お仕事」を与えることです。退屈だから騒ぐのですから。また、公園などで遊んでいてそろそろ帰らなくてはならなくなった時、お母さんが「○○ちゃん、そろそろおうちに帰ろう」というと、「ヤダー」と言って泣き出し、グズをこねます。子どもはとにかく、「今やっていること」を止められてしまうことが大嫌いなのです。物語が途中で切れてしまうからです。そんな時は「新しい物語」転換してあげると、子どもはすぐに「古い物語」は忘れてしまいます。「もう、やめよう」とか「もう、おうちに帰ろう」ではなく、「さあ、今度はおうちで○○をしよう」というような表現をするなら、それは「物語の転換」ではあっても、「物語の中断」にはなりません。ですから、比較的子どもは素直に聞いてくれます。ただし、それまでの親子関係の問題もありますから、万能ではありません。このような表現の方が子どもは受け入れやすいということです。「やめよう」ではなく、「さあ、次は何をしようか」と言うことで、子どもはワクワクして物語をつなげていけるのです。ただし、このような「小手先の方法」はうまくいくことも、うまくいかないこともあります。なぜなら、その方法が子どもに対してどのように働きかけるのかは、普段の親子の関わり方や信頼関係に関わっているからです。また、お母さんが自信を持って言うことが必要なのですが、それが出来るかどうかも人それぞれです。

2012.08.01

コメント(12)

全32件 (32件中 1-32件目)

1

-

-

- 中学生ママの日記

- クリスマスパーティーはしなさそう?…

- (2025-11-25 11:05:04)

-

-

-

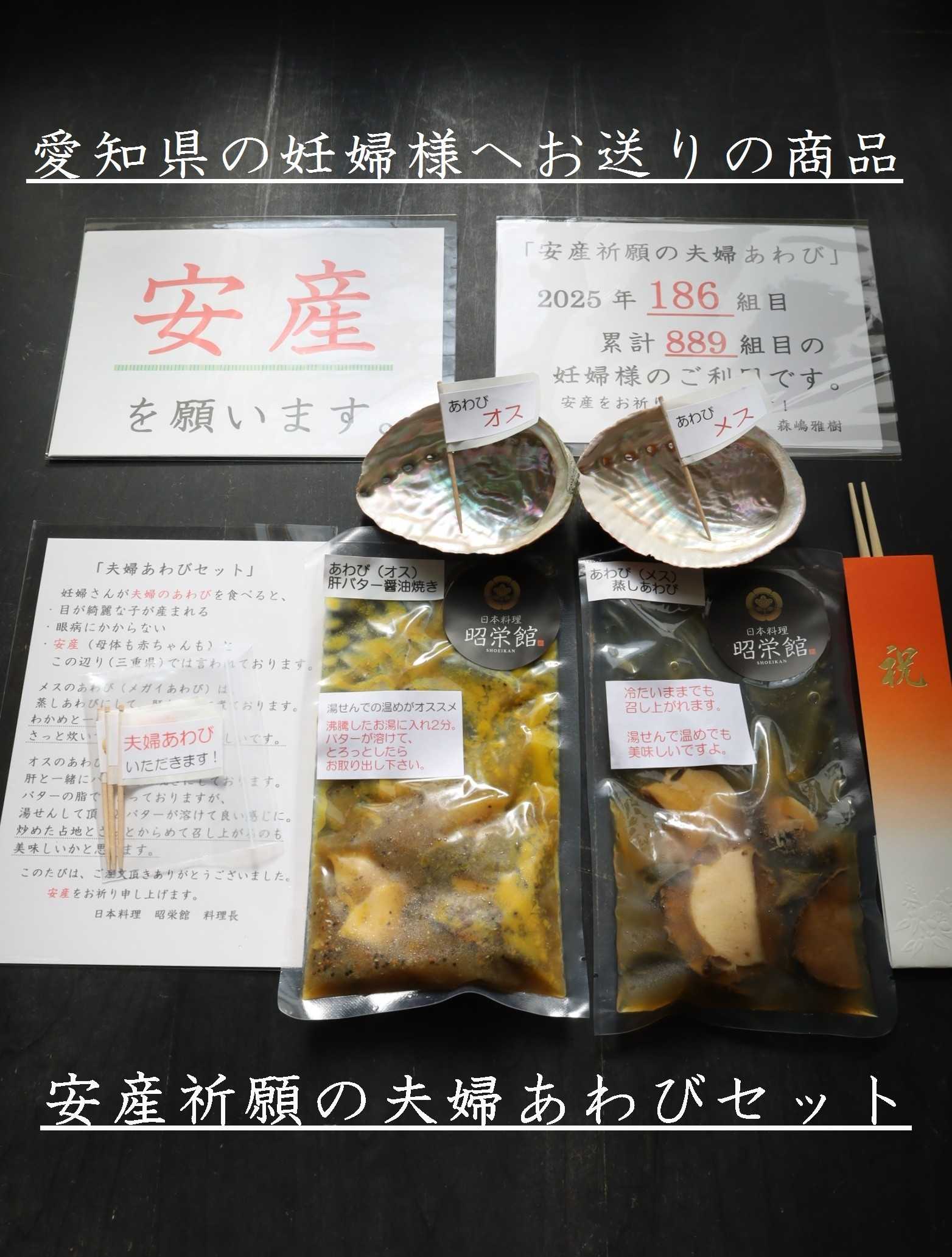

- 妊婦さん集まれ~!!

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-

-

-

- おすすめの絵本、教えてね♪

- ワニくんのながーいよる

- (2025-11-24 12:00:05)

-