PR

購入履歴

ランチタイムやアウトドアに活躍♪カラフル5色セットの保冷剤! 保冷 お弁当グッズ ランチグッズ保冷剤 カラフル保冷剤 5色セット 長方形 ( 保冷 お弁当グッズ ランチグッズ 5個セット )

【追跡可能メール便配送対応】SIAA登録した抗菌・消臭・防カビの高機能マスクケース【花柄】抗菌マスクケース Wポケット 日本製|抗菌 消臭 無臭 防カビ 高機能 SIAA マスク マスクケース 冷感タオル タオル 通帳ケース 旅行 お泊まり 薬 収納 ポーチ 保管 保存 持ち歩き ダブルポケット 使い分け マチなし 北欧 オシャレ フラワー いやあらっくす

寄植えのアクセントに!ピックを挿すと豪華で可愛らしい印象に♪【良品 アウトレットセール】ガーデンピック オーナメント [852-313] 3本セット ガーデン雑貨 ハウス 置物 可愛い カントリー ガーデンアクセサリー ガーデニング (サイズ横幅5.0×高さ7.0×全長25.5cm)

カテゴリ

カテゴリ未分類

(1462)小学校での出来事

(494)作詩作曲、編曲、音楽入力

(135)観劇・映画鑑賞

(515)こども劇場、おやこ劇場

(888)サッカー

(48)高校受験

(31)旅行、お出かけ

(2185)声楽、コンサート

(643)小説

(114)花・庭・ガーデニング

(5552)詩・短歌・俳句

(156)音楽

(52)卓球

(2900)子育て、娘、息子、孫

(2258)義母、嫁・姑

(199)読書、コミック

(366)絵

(112)テレビ鑑賞

(105)生活

(1023)食べ物

(12829)反戦

(35)愛・命

(65)ブログ

(88)買い物

(977)空、景色

(170)講演会など

(54)歌

(39)youtube

(63)健康

(5258)美術館

(31)ファッション

(3978)美容

(124)母、妹、両親

(88)夫

(103)教会

(16)ミニチュア、ドールハウス

(127)スポーツ

(30)手芸

(2)手芸・裁縫・手作り・DIY

(416)メルカリ

(4)ダイエット食事日記3108日、保冷剤グッズからカバーを外し洗濯。保冷剤をまとめて保冷バックと一緒に子ども部屋で保管。高1の時の次女の広島派遣団の作文。ミニライブ曲集を空CDにコピーしたいが出来なかったので圧縮ファイルのリンクをSさんに送った。酸素カプセル予約。強メンタル。

夕食は、ラッポッギ(韓国餅トッポギ・韓国おでん・ウィンナー・青梗菜・豆もやし・ゆで卵・長ネギ・ラーメン)、小籠包、青梗菜・豆もやしのナムル、刺身(まぐろ・サーモン)、温野菜サラダ(南瓜・キャベツ・人参)、梨。 私は、梨と刺身と、ラッポッギを半分くらい食べました。残りは明日の朝食かな。

バラやコルジリネ・レッドスターを挿し木した鉢は、石蕗のそばに置いてみました。また、うちの花の撮影をし始めてしまった。 花の名前は、省略させてもらいますね。 今日は、割とポートレートで撮影したので、背景がボヤけたりしてます。

体調が悪く、11時頃に寝て、15時頃に起きました。 昼食代わりに、今日買ったミニトマトのカプレーゼを食べてしまった。

丸木美術館でもらったアサギリの種を植えてる鉢にバラ、コルジリネ・レッドスターを挿し木しました。アサギリの種も芽が出るかどうか、わからないので。

スーパーで買った覆輪のバラとコルジリネ・レッドスターを生けました。切った茎も、ダメ元で挿し木してみました。

新発売のクリーム&カフェラテゼリーも買ってみました。 コーヒーゼリーを買ってから、後で買い足したので、1個しか買わなかった。試しにだからw 夫が俺の分か?というので、私が試してみてからと言ってしまったw

コメント新着

キーワードサーチ

フリーページ

金子みすゝ゛の詩に作曲

歌「私と小鳥と鈴と」

歌「星とたんぽぽ」

歌「みんなをすきに」

歌「明るいほうへ」

歌「つゆ」

歌「こだまでしょうか」

歌「まゆと はか」

歌「つもった雪」

歌「わたしの かみの」

歌「鯨法会」

歌「お魚」

歌「大漁」

歌「ぬかるみ」

歌「たもと」

歌「木」

歌「わらい」

歌「みこし」

歌「こころ」

歌「美しい町」

歌「口真似」

歌「失くなったもの」

歌「おとむらいの日」

相田みつをの詩に作曲

歌「巖冬」

歌「あなたのこころが」

歌「だれにだって」

曲「ただいるだけで」

歌「いのちの根」

歌「いのち」

歌「自分の番」

作詞作曲した曲

歌「鏡の向こうの私」

歌「淋しいとき」

歌「癒し」

歌「流れる雲」

歌「プライド」

歌「許し」

歌「強さと優しさ」

歌「そよかぜ」

歌「争い」

歌「あの青さの中に」

歌「私は信じています」

歌「それで幸せ」

歌「渦巻く想い」

曲「人間」

曲「もう一度あなたと」

曲「あなたと私の道」

曲「秋風」

曲「あなたの瞳」

曲「雪の二人」

曲「あなただけ」

歌「愛しいあなた」2006.4.24

歌「月光」2006.4.25

歌「自分を好きになりたい」2008.8.16

曲「おやすみなさい」

歌「遥かなるあなたへ」2009.2.3

回覧板さんの詩に作曲

歌「さくらのうた」

曲「旅立ちの歌」

歌「おもかげ」

歌「鳥のうた」

歌「みなもに名を書きし者」

歌「思い出すこと」

歌「リラの門」

歌「愛」

歌「願い」

曲「神様のハンカチーフ」

歌「海の匂い」

歌「鎮魂歌」

歌「別離」

yosiさんの詩に作曲

歌「かすみ草」

歌「驟雨」

歌「あなただけではありません・・・」

他の方の詩に作曲

歌「山姥」 影絵「山姥の鏡」より

歌「自分の皮」 影絵「山姥の鏡」より

歌「スキヤキ組の歌」愛先生と子ども達

曲「ダンスナンバー」

歌「ありがとう」作詩ミンミ

歌「ありがとう、君へ」作詩 mappun

曲「素直な想い」作詩すぴすさん

曲「安らぎ」

曲「虹のムコウへ」作詞 すぴすさん

歌「憧れて秋」作詞 美憂ひかりさん

曲「空」作詩まりあーじゅさん

曲「クリスマスソング」

歌「紫苑」作詞美憂ひかりさん

歌「新月の円舞踏」作詞アリスMOONさん

曲「果てのない道」作詞すぴすさん

曲「花は咲いているかい?」作詞アリスさん

曲「いのちのうた」作詞愚信さん

曲「1年1組のうた」作詩1年1組のみんな

曲「束の間の幻」作詩アリスMOONさん

曲「鎮魂歌」BGM

歌「5年2組の歌」作詞5-2の子供達2007.4

歌「虫歯かな?」作詞:保健委員会2007

歌「まちこの恋は白い雪の中」神風スズキ

歌「神様お願い」作詞CHOCO2010.9.14

歌「暗い部屋」作詞CHOCO2010.9.22

手作りアルバム(絵本)

ビーズ小物

タグ説明

マウスで変わる画像

固定壁紙

便箋風日記のタグ

音楽の載せ方

音楽ファイルの作り方

工事中

テスト

思案中

「Climb every mountain」

動画と詩

紅葉

夜桜

Welcome

雪降る日

眠れぬ夜

湖底の想い

星落つる時

月明かり

人魚姫

白い世界

雪解け水

華やいだ紅葉

2001年ハロウィン

小説

「見果てぬ夢」NO.1(1.2)

「見果てぬ夢」NO.2(3.4.5)

「見果てぬ夢」NO.3(6.7)

「見果てぬ夢」NO.4(8,9)

「見果てぬ夢」NO.5(10,11)

「私を呼ぶ声」1

「私を呼ぶ声」2

「嵐のように」1

「嵐のように」2(最終回)

「十三夜の面影」1

「十三夜の面影」2

「十三夜の面影」3

「十三夜の面影」4

「十三夜の面影」5

「十三夜の面影」6

「十三夜の面影」7

「十三夜の面影」8

「十三夜の面影」9

「十三夜の面影」10

「十三夜の面影」11

「十三夜の面影」12

「十三夜の面影」13

「十三夜の面影」14

「十三夜の面影」15

「十三夜の面影」16

「十三夜の面影」17

「十三夜の面影」18

「十三夜の面影」19

「十三夜の面影」20

「十三夜の面影」21

「十三夜の面影」22

「十三夜の面影」23

「十三夜の面影」24

「十三夜の面影」25

「十三夜の面影」26

「十三夜の面影」27

「十三夜の面影」28

「十三夜の面影」29

「十三夜の面影」30

「心の声」1

「心の声」2

「心の声」3

「心の声」4

「心の声」5

「心の声」6

「心の声」7、8

「心の声」9

「白蛇の道」1

「白蛇の道」2

「白蛇の道」3

「白蛇の道」4

「白蛇の道」5

「白蛇の道」6

「白蛇の道」7

「白蛇の道」8

「白蛇の道」9

「白蛇の道」10

「白蛇の道」11

「地獄への道連れ」1

「地獄への道連れ」2(最終回)

「メビウスの輪」1

「メビウスの輪」2

「メビウスの輪」3

「メビウスの輪」4

「メビウスの輪」5

「メビウスの輪」6

「メビウスの輪」7

「メビウスの輪」8

「メビウスの輪」9

「メビウスの輪」10

「メビウスの輪」11

「メビウスの輪」12

「メビウスの輪」13

「メビウスの輪」14

「メビウスの輪」15

「メビウスの輪」16

「メビウスの輪」17

「メビウスの輪」18

「メビウスの輪」19

「メビウスの輪」20

「メビウスの輪」21

「メビウスの輪」22

短編「木霊に導かれて」

童話「ベラのペンダント」1・2

童話「ベラのペンダント」3

童話「ベラのペンダント」4

童話「ベラのペンダント」5

童話「ベラのペンダント」6

童話「ベラのペンダント」7

童話「ベラのペンダント」8

童話「ベラのペンダント」9

童話「ベラのペンダント」10

童話「ベラのペンダント」11

童話「ベラのペンダント」12

童話「ベラのペンダント」13

童話「ベラのペンダント」14

童話「ベラのペンダント」15

童話「ベラのペンダント」16

童話「ベラのペンダント」17

童話「ベラのペンダント」18

童話「ベラのペンダント」19

童話「ベラのペンダント」20、21

童話「ベラのペンダント」22,23(完)

おやこ劇場

どんぐりっ子

子どもの人権講座

人形作り

おはなし広場、布芝居

パネルシアター

ハロウィン

夏祭り

おやこキャンプ

春祭り(ハリーポッター)

ケーキ作り

リンゴ狩り、ローラー滑り台

短歌

短歌2

短歌3

喘息発作の短歌

短歌4

俳句

俳句2

俳句3

喘息発作の俳句

俳句4

連句

連句(織姫さんと)

連句(花調べの巻)

付け句、返歌

付け句、返歌1

好きな詩人、作家

永瀬 清子

マーガレット・F・パワーズの「あしあと」

中原中也「汚れつちまつた悲しみに」

「落葉」上田敏ヴェルレーヌ「秋の歌」訳詩

フランス旅行 2013.8.4~11

ドイツ・スイス旅行 2015.8.1~8

次女の結婚式の写真(2015.6.28)

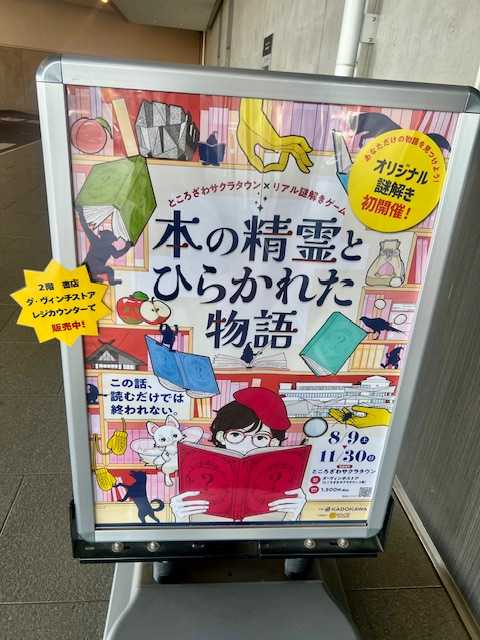

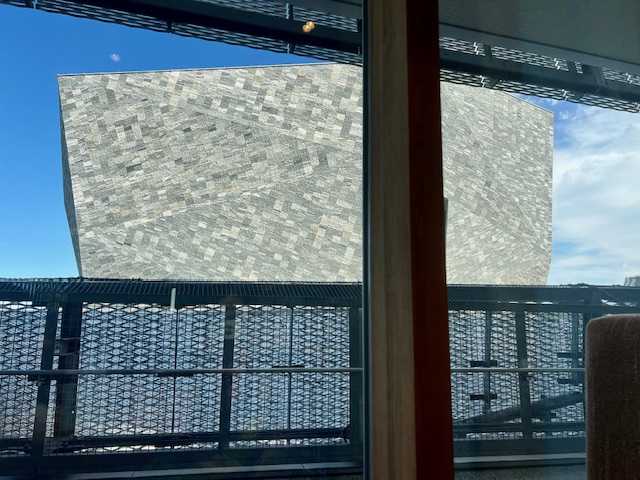

夫と、所沢さくらタウンに行きました。

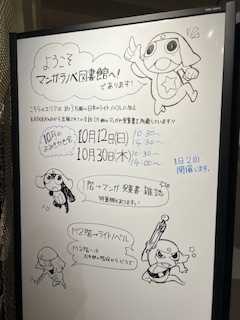

第1駐車場から、入る時にあった看板。

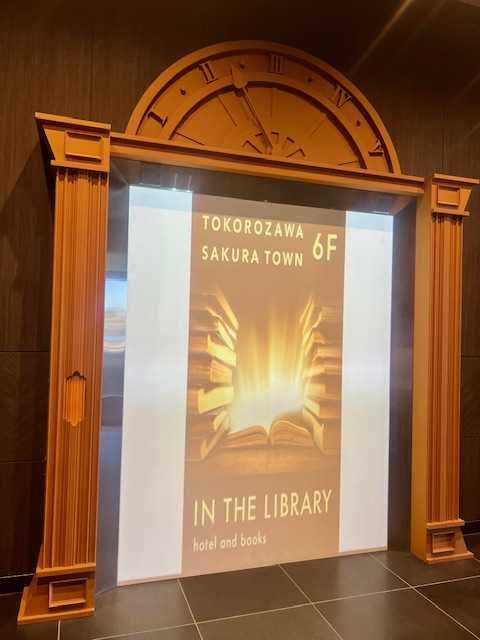

6階にホテルもあるのですね。

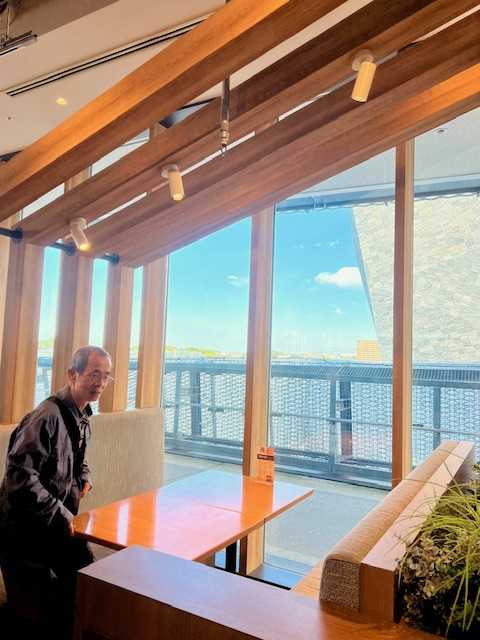

テラス。出たら、風が冷たくて寒かった。

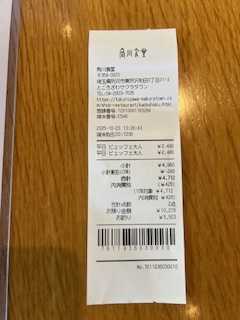

夫がまず、角川食堂へ。

食欲があまり無かったので、デザートだけでもと思ったら、

ビュッフェだけだったのですね。平日は、大人税込み2,480円。(土日祝日は税込み2,780円)

高いなあw 元が取れるかしら・・・

窓際の席に案内されました。

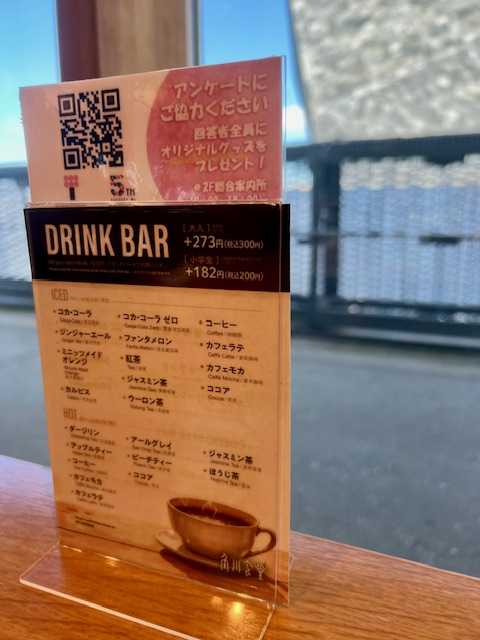

ドリンクは別料金。デザートと一緒にコーヒーを飲みたいところだけど、

逆流性食道炎にも良くないそうなので、やめておきました。緑茶は無料だそうだしね。

絵本も置いてある。

隣に、角川武蔵野ミュージアムが見えました。

奥には、団体客も居ました。ツアーで寄ることもあるらしい。

食欲あまり無いのに、つい目が食べたくて、いろいろ取ってしまった。

豚汁、グラタン、サラダ、2種類の相盛りカレー。

合格祈願カレーだそう。学校と自分で相盛りかと思ってしまったw さくらタウン内の神社の絵馬もw

カレーは2種類一口ずつ食べ、後は夫に食べてもらいました。

「かてめしが、炊飯器の中にもう無いですよ」と2回も若い女性のスタッフも声を掛けたのですが、

気づかないのか、無視されたのか、スルーされてしまった・・・

上記のメニューから、かてめしと、ほうじ茶のクッキー以外は取りましたね。

ほうじ茶のクッキーも見当たらなかった。

所沢のゆるキャラのトコろんのパンケーキもありましたね。

左下のメニューも、秋鮭、里芋コロッケ、肉団子、パウンドケーキ以外は取ったかな。

肉団子、パウンドケーキは見当たらなかったけど。

左奥に、緑茶の機械があった。「濃いめ」を押してから、ホットを押すのですが、

2回分カップに入るので、2回押したら、2回目は「濃いめ」消えてしまい、薄くなった?w

トイレに行ったら、ビュッフェの看板が店の反対側にあった。横に置いてほしいなあ。

夫も、このパンフレットを見て決めたはずなのに、ビュッフェと気づいてなかったですね。

角川食堂と、漢字だけの名前が気に入ったそうw

レシート。角川武蔵野ミュージアムを利用した半券で割引になるのですが、

「これから行きますか?」と訊かれ、「ハイ」と言ったら、

248円(5%)割引してくれました。ありがたいです。

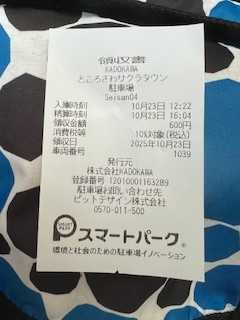

駐車料金サービス券120分券。合算できると書いてあったのに、今書いてて気づいた・・・

もしかしたら、武蔵野ミュージアムでももらえたのかな? でも、何も言われなかった・・・

階段の金網が、工事中みたいに見えてしまうw

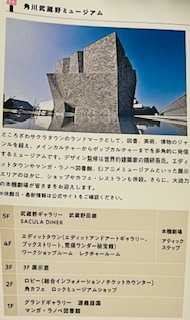

角川武蔵野ミュージアム

。

夫を撮影したけど、逆光でしたね。

下が上より狭まってるので、地震とか大丈夫かな?と心配してしまう。

でも、思ったよりそうではなかったですね。もっと狭まってるかと思ってた。

入口。

「全てがここから始まる」

パンフレットから。

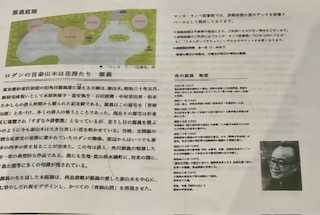

館長:池上彰、建築:隈研吾

隈研吾には珍しく?木材を使用してない。細かい木材使用だと、朽ちて問題になってるから、

隈研吾の建築が「青カビと腐食でボロボロ」「建築家の仕事とは思えない」…!地元住民も首をかしげる名建築家の「致命的なトラブル」

石造りで良かったかもしれませんね。

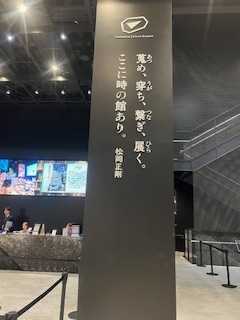

看板。

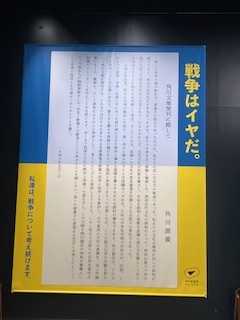

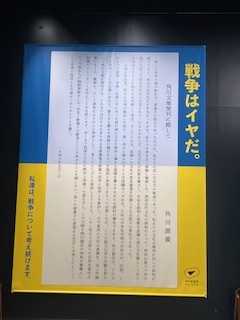

「戦争はイヤだ。」

昭和一〇〇年 戦争と平和 池上彰

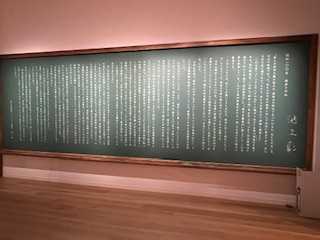

「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。私たちの文化が戦争に対して如何に無力であり、単なるあだ花に過ぎなかったかを、私たちは身を以て体験し痛感した」

これは当ミュージアムの入口ロビーに掲げられている角川源義の言葉である。角川源義は、一九四九(昭和二四)年五月三日、つまり日本国憲法が施工された二年後の「憲法記念日」に、「角川文庫発刊に際して」と、この文章を発表している。このとき角川源義はまだ三一歳。その若さと行動力に驚嘆する。

昭和100年展 戦争と平和 池上彰より

出版人・俳人 角川源義没後50年、角川武蔵野ミュージアム開館5周年 文化の力を未来へつなぐ記念展覧会・イベントをところざわサクラタウンと角川武蔵野ミュージアムで開催

「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった」という文章で始まる「角川文庫発刊に際して」において、角川源義は「祖国の文化に秩序と再建への道を示し、この文庫を角川書店の栄ある事業として、今後永久に継続発展せしめ、学芸と教養との殿堂として大成せんことを期したい」と語っています。

<文化の力による「絶対平和」の実現>

「日本の文化が永遠に発展せしめらんこと」を願った角川源義の志と、その思いを空間として表現した角川武蔵野ミュージアムの将来像ならびにその志を踏まえた文化の復興について、昭和100年・戦後80年の節目の年に、同ミュージアム館長の池上彰氏が講演いたします。

アニメーション撮影台。

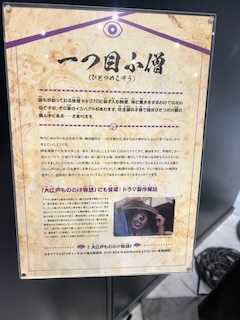

一つ目小僧。

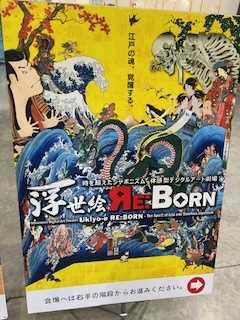

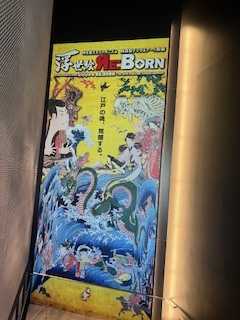

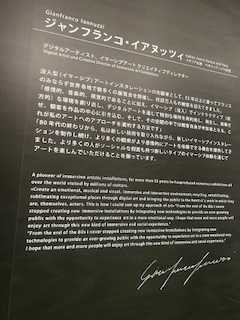

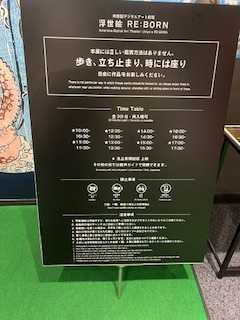

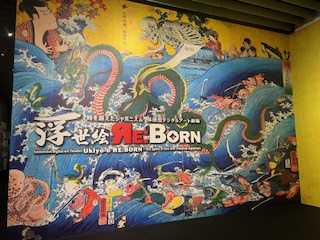

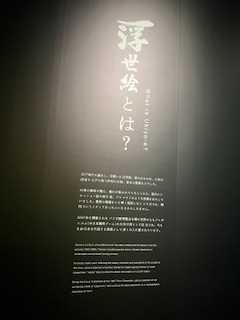

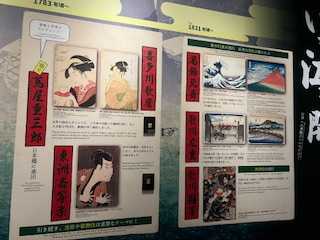

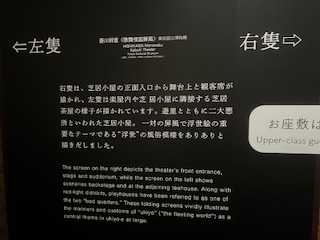

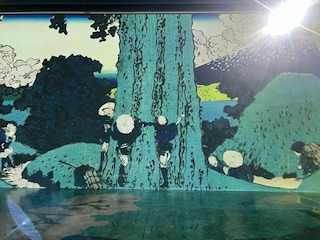

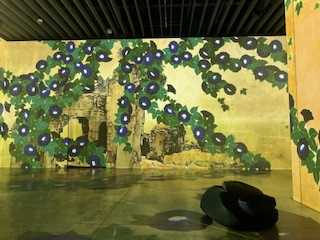

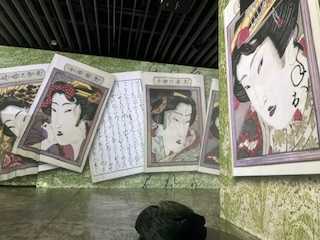

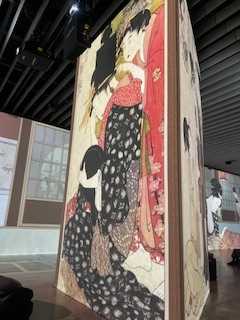

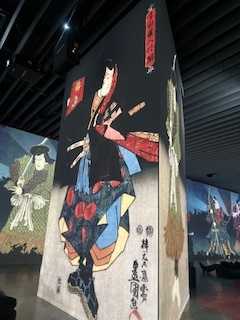

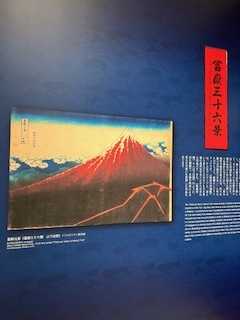

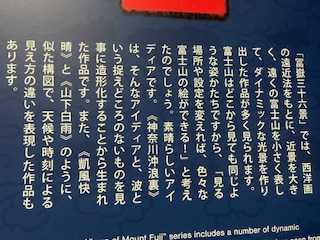

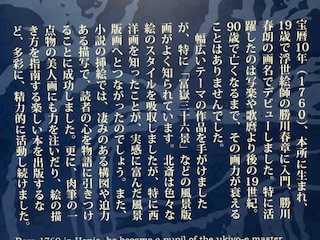

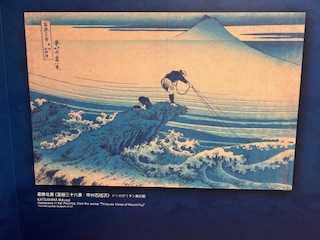

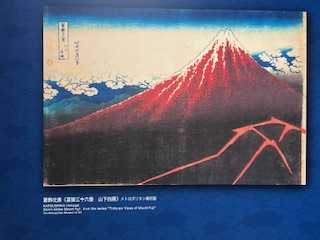

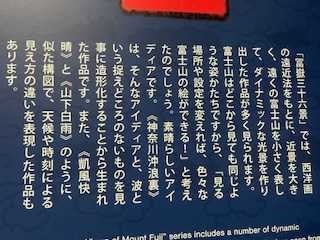

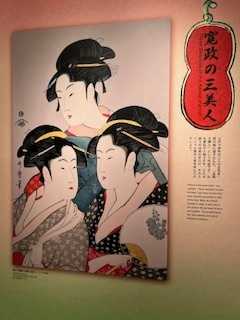

浮世絵の世界に没入し、江戸時代にタイムスリップ! 「体感型デジタルアート劇場 浮世絵 RE:BORN」

これを見るには、差額1,900円払わないといけない。

まあ、美術館に行ったと思えばいいかな。この頃行かないしねw

チケット料金

KCM スタンダードチケット(本棚劇場含む)大人1,400円

入場可能エリア

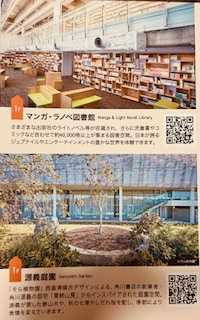

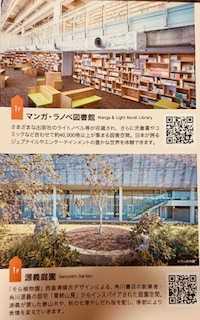

・1F マンガ・ラノベ図書館

・4F 本棚劇場

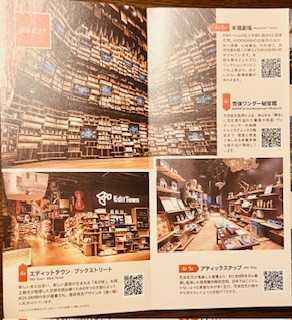

・4F エディットタウン-ブックストリート

・4F 荒俣ワンダー秘宝館

・4F EDIT&ART ギャラリー

・5F 武蔵野回廊

・5F 武蔵野ギャラリー

※10/14~10/24は展示替えのため、5F 武蔵野回廊/5F 武蔵野ギャラリーには入室いただけません。

KCM 1DAY パスポート(浮世絵展・本棚劇場含む) 月~金 大人3,300円

入場可能エリア 上記にプラス

・1F グランドギャラリー 「浮世絵 RE:BORN」

3,300円×2=6,600円。

「館内の撮影は、撮影禁止エリアを除いて可能です。動画での撮影は禁止です。 また、フラッシュ、自撮り棒、三脚のご使用はご遠慮ください。

撮影禁止エリア外で撮影された写真は、非営利目的でのみ掲載可能です。 ご利用にあたっては利用者の責任においてご利用ください。 また、写真の利用に際し、当館では一切の責任を負いません。」

とも聞いたので、静止画なら、ブログに載せられるなと思って。

ここからは、コメント無しで想像してください。

エディットタウンは、本の森、本棚の森です。

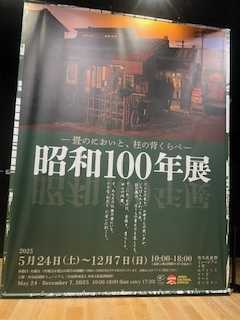

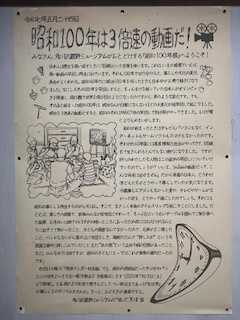

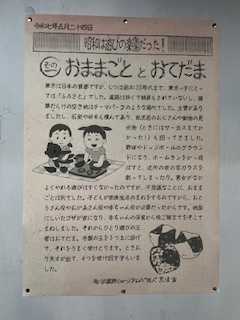

昭和100年展。

昭和100年を迎える2025年に

上條安里の美術と池上彰の解説、そして荒俣宏のコレクションで

その魅力を体感し再発見する「昭和100年展」を開催

昭和100年 戦争と平和 池上彰

「昭和100年展」(角川武蔵野ミュージアム)にイラッときた話

上記のサイトから、下記の文章をコピペさせてもらいました。

最初は写真見ながら入力してたのですが、なかなか進まなかったのでw

私は、以下の文章がいいと思って書いてたのですが、確か上記のサイトの方の言うように、

少し上から目線なのと、自分達の世代の責任は取ろうとしない。そうかもしれませんね。

「戦中派に反省を迫るくせに、自分たちの昭和後期の失敗は無視して反省しようともしない。

これはまったく卑怯だ。」

でも、戦争に関してはやはり反省して二度と起こさせないようにしないといけないとは思います。

昭和一〇〇年 戦争と平和 池上彰

「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。私たちの文化が戦争に対して如何に無力であり、単なるあだ花に過ぎなかったかを、私たちは身を以て体験し痛感した」

これは当ミュージアムの入口ロビーに掲げられている角川源義の言葉である。角川源義は、一九四九(昭和二四)年五月三日、つまり日本国憲法が施工された二年後の「憲法記念日」に、「角川文庫発刊に際して」と、この文章を発表している。このとき角川源義はまだ三一歳。その若さと行動力に驚嘆する。

それから七六年。私たちが築いてきた文化は、戦争に対して無力になってはいないだろうか。源義の文章を読み返すたびに、それを自問する。

今年は昭和にすると一〇〇年。この会場に再現された住宅は昭和四〇年当時をイメージしている。とりわけ団塊の世代には懐かしい光景だろう。若い人たちにとっては、驚きの生活風景かもしれない。日本にもこんな時代があったのだ。

今年は各地で「昭和一〇〇年」をテーマにしたイベントが実施されたり、テレビで回顧番組が放送されたりしている。番組はいずれも高視聴率を記録している。

それはそれでいいのだが、一方で、「昭和一〇〇年」と一括りにしていいのだろうかという思いもある。昭和は一九四五(昭和二〇)年で分断されているからだ。昭和の初めの二〇年は戦禍に苦しみ、後半の八〇年は復興と平和の時代だったと称していいだろう。つまりは「戦争と平和の世紀」だったのだ。それは一括りにできないのではないか。

一九三一(昭和六)年の満州事変、一九三七(昭和一二)年の盧溝橋事件をきっかけに、日本は中国大陸での戦争に突入していく。これに対して欧米は、日本に対し、いまでいう経済制裁を科す。アメリカからの石油や屑鉄の輸入が途絶し、日中戦争が継続できなくなると焦った日本は、オランダ領東インド(現在のインドネシア)の油田を奪い取ろうと計画。それを妨害するであろうイギリス軍とアメリカ軍の基地を先制攻撃する。真珠湾攻撃とマレー沖海戦だ。一九四一(昭和一六)年のことだった。こうして戦火は中国大陸のみならず東南アジア、太平洋へと拡大していく。まさに「戦争の昭和」だった。

この戦争で、日本はアジア各地で多数の人々を犠牲にしてしまったことを忘れてはならない。

多くの日本の人たちは、日本本土に対するアメリカ軍の攻撃で多数の犠牲者が出たことを記憶しているが、これは、いわば被害者としての記憶だ。しかし、本土以外では、加害者としての責任もあるのだが、体験が語り継がれてこなかったために、記憶が薄れてしまっている。戦争体験を振り返るとき、私たちは被害者と加害者の両方の記憶を持ち続けなければならないのだ。

戦争が終わると、私たちの先輩たちは、極度の飢えと貧困に苦しみながら復興の歩みを止めなかった。その成果が、いまの日本だ。こちらは「平和な昭和」だ。世界を見渡しても、第二次世界大戦後八〇年にもわたって平和を維持してきた国は、なかなか存在しない。その背景には、悲惨な戦争の記憶があるからだろう。

しかし、戦争体験者が減ると、戦争の悲惨さを知らないまま勇ましいことをいう人が出てくる。とりわけネット空間では誹謗中傷やら攻撃的発言やらが横行している。これを見るにつけ、源義の文章の続きを思い出す。

「自由な批判と柔軟な良識に富む文化層として自らを形成することに私たちは失敗して来た」

いまもまた、私たちは失敗しようとしているのかもしれない。

ロシアによるウクライナ侵攻やガザでの悲惨な戦闘をみるにつけ、平和とは尊くも維持しづらいものだと痛感する。絶対平和は幻想なのだろうか。しかし、たとえ実現が困難であろうとも、絶対平和の理想だけは忘れてはならないのだと思う。

ここに展示されている昭和四〇年代のの生活ぶりを見ると、貧しくとも肩寄せ合って生きてきた時代の平和の香りが漂ってくるではないか。

源義は角川文庫発刊に際し、「学芸と教養との殿堂として大成せんことを期したい」と述べている。それは、当ミュージアムを運営する私たちの決意でもある。

角川武蔵野ミュージアム館長 池上彰

昭和40年当時の住宅を再現。

エディットタウンは、本の森、本棚の森です。

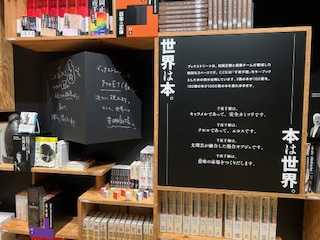

4階 エディットタウン-ブックストリート

「世界は本。本は世界。」

「探す」図書館から「出会う」図書館へ・・・

本の息づかいや賑わいが感じられる「本の街」。

編集工学者で当館の初代館長である松岡正剛氏監修のもと、「世界を読み解くための9つの文脈」で約25,000冊の本が50メートルの通りに配架され、宝探しのように本を見つける楽しさを味わえる。

ブックストリートにも「絶対平和」が掲げられてましたね。

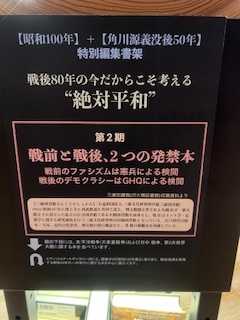

<第2期>【昭和100年】+【角川源義没後50年】特別編集書架

出版人・俳人 角川源義没後50年、角川武蔵野ミュージアム開館5周年 文化の力を未来へつなぐ記念展覧会・イベントをところざわサクラタウンと角川武蔵野ミュージアムで開催

「第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった」という文章で始まる「角川文庫発刊に際して」において、角川源義は「祖国の文化に秩序と再建への道を示し、この文庫を角川書店の栄ある事業として、今後永久に継続発展せしめ、学芸と教養との殿堂として大成せんことを期したい」と語っています。

<文化の力による「絶対平和」の実現>

「日本の文化が永遠に発展せしめらんこと」を願った角川源義の志と、その思いを空間として表現した角川武蔵野ミュージアムの将来像ならびにその志を踏まえた文化の復興について、昭和100年・戦後80年の節目の年に、同ミュージアム館長の池上彰氏が講演いたします。

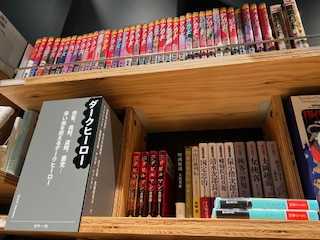

マンガ・ラノベ図書館の前に展示されてた本棚。ブックストリートの本棚かな?

ダークヒーロー。

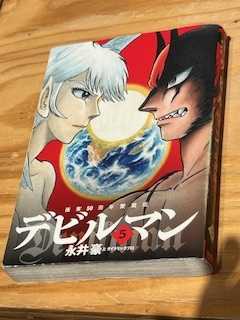

「 デビルマン

」懐かしい!好きだったなあ。

ダークヒーローとは思ってなかったけどね。

秘宝館ののぞき穴。

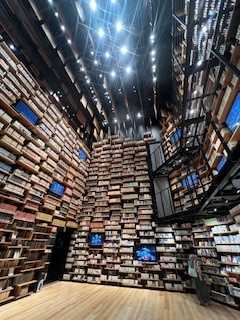

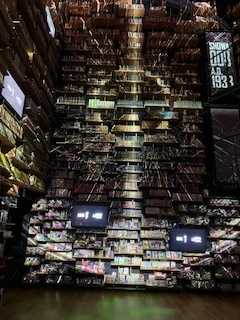

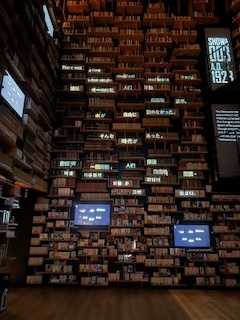

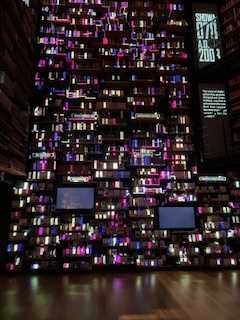

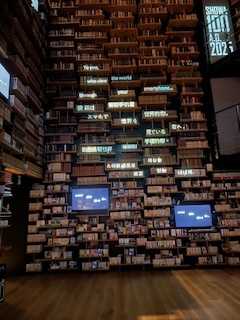

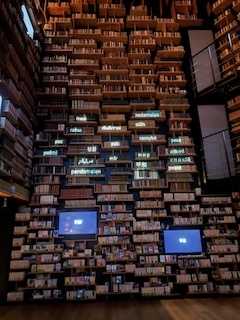

4階 本棚劇場。

約8メートルの巨大本棚に囲まれた図書空間。

KADOKAWAの出版物のほか、角川源義、山本健吉、竹内理三、外間守善の個人文庫など約2万冊が配架されている。「本と遊び、本と交わる」がコンセプトのプロジェクションマッピングも上映され、本の内容が表紙の外に飛び出してくるような音と映像の体験が味わえる。

プロジェクションマッピング 昭和100年

説明は、昭和100年展の戦争と平和の池上彰の解説と同じような感じ。

2025年10月23日XML さくらタウンの角川武蔵野ミュージアムの昭和100年展。池上彰の解説を全文掲載。

十字架に見えてしまった。

「本が 自由に 読めなかった、そんな時代が あった。」

戦闘機。戦争の象徴。

敗戦・・・

復興。

東京タワー、靖国神社?

コンピューターの時代。

インベーダーゲーム。バブルの象徴で、ゲームオーバー・・・

「スマホで 世界を 見ている 君へ。」

争いの 歴史も、希望の 言葉も、全部 この棚に ある。

平和 peace・・・

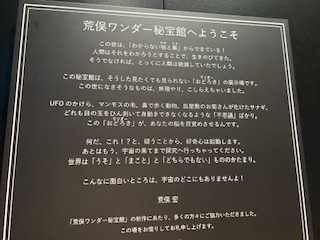

荒俣ワンダー秘宝館へようこそ

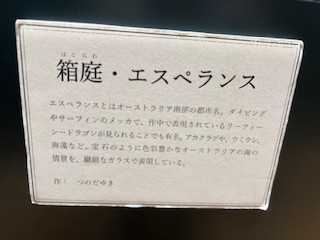

箱庭・エスペランス。

ヒョウとジャガーの見分け方。

触っていいコーナー。

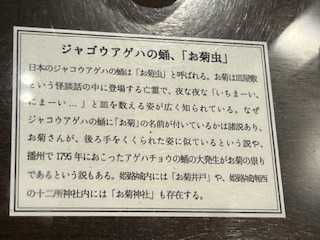

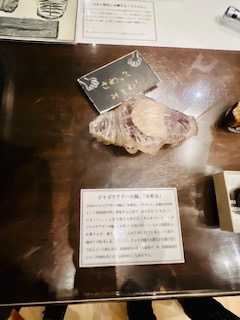

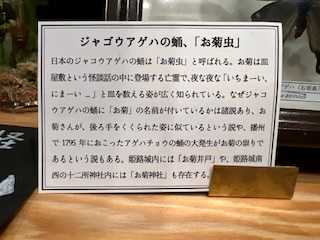

ジャコウアゲハの蛹「お菊虫」

ダイヤ?

左は、ブルーダイヤモンド。

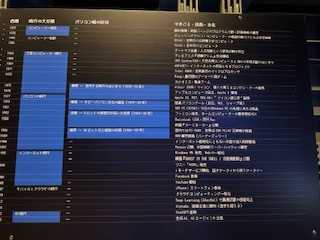

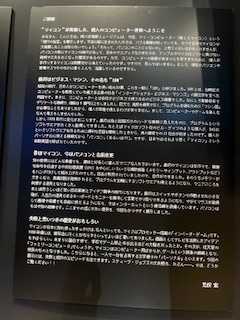

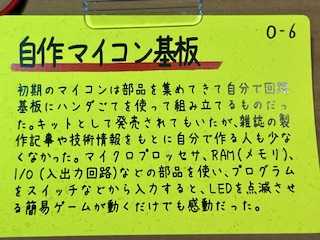

電脳秘宝館 ーマイコン展ー

少年たちが手作りをした、手元にあった未来

現代の秘宝「マイコン」にせまる「電脳秘宝館・マイコン展」を開催

第1章「萌芽 - ⾃作する時代のはじまり」(1975~78年)

第2章「爆発 - ホビーパソコン⽂化の誕⽣」(1979~83年)

第3章「洗練 - 8ビットの表現⼒が拓いた世界」(1983~86年)

第4章「境界 - 16ビット化と昭和の終焉」(1986~89年)

1970年代末、「マイコン」は日本の家庭に突如現れ、当時の少年たちの机の上に〈宇宙〉を広げました。

昭和の中頃に日本人が使い始めたコンピューターは、1台が1億円以上する巨大で複雑怪奇でデリケートな機械でしたが、1970年代に変化が起こります。箱や回路などの部品を自分たちで組み立てプログラムを組み上げる「マイコン」が家庭に入り込み、当時のマニアックな少年たちの発明や工夫を生みだしたのです。

BASIC言語で世界を作り、カセットテープで時間を保存し、キーボードを叩く音が未来へのパスワードでした。マイコンとは単なる電子機器ではなく、「自作」と「探求」と「遊び」の結晶――いわば“異界と交信する装置”であったのです。

本展では、「パソコン」の前に確かに存在した「マイコン」の時代を、荒俣宏監修のもと、マイコン博物館の協力を得て、遠藤諭氏の解説とともに紹介。昭和時代の少年たちが夢見た「未来」にタイムスリップします。

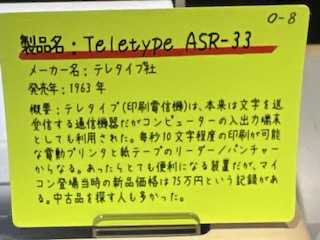

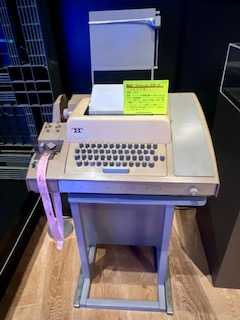

千葉大学生の頃、これと同じような機械でコンピューターの言語を習った。

紙テープのパンチャー・リーダーだったのですよね。

発売年が1963年。私が1962年生まれだから、

大学では20年も同じ機械?を使用してたのかな。

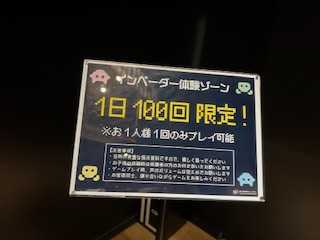

インベーダーゲーム体験ゾーン。

喫茶店のテーブルになったりしてましたよねw

やってみようかとも思ったけど、あまりやったことなくて、やっても下手だったから止めた。

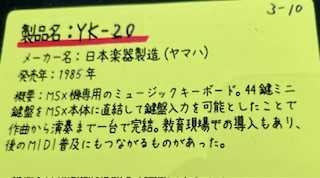

ミュージックキーボード。シンセサイザーの走り?

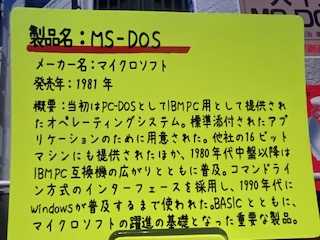

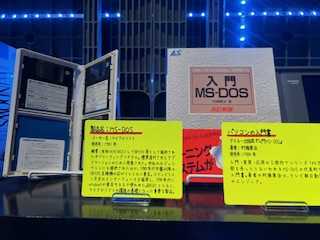

MS-DOS 味の素の情報システム部の新入社員だった時、富士通からIBMに変わり、

使用しましたね。変わったばかりだったので、自分もよく分からないのに、

支店に出張して、入力などの指導員?で行ったりしてましたw

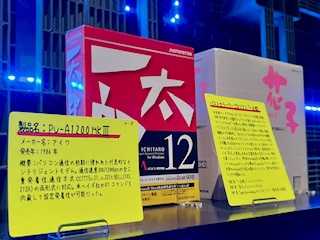

一太郎。小学校の臨時教員だった頃、

一太郎からWordに切り替わり、紙の書類を見て、Wordに入力し直したりしてましたねw

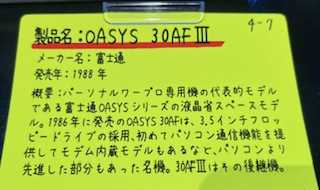

富士通オアシス。これからIBMに変わったのです。

夫は、練馬区役所勤務でしたが、これを使用してたそう。

マンガ・ラノベ図書館の前に展示されてた本棚。ブックストリートの本棚かな?

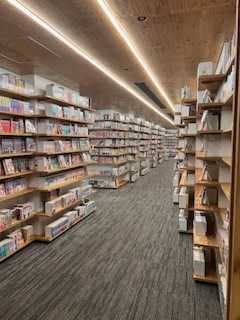

1階 マンガ・ラノベ図書館

世界でもっとも多くの"エンタメ"小説に出会える場所。

KADOKAWA グループのほぼすべてのライトノベルをはじめ、協賛各社から寄贈されたライトノベルが所蔵されている。児童書やコミックなど合わせて約4万冊が集まるエリア。大人から子どもまで誰もが楽しめる娯楽の世界で、日本が誇るジュブナイルやエンターテインメントコンテンツの豊かさ世界を体験できる。

1階は、マンガ・児童書・雑誌。

中2階はラノベ図書館。

司書さんの後ろに見える、首だけの像は、なんだろう?

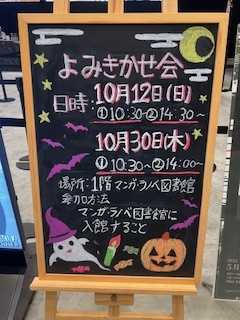

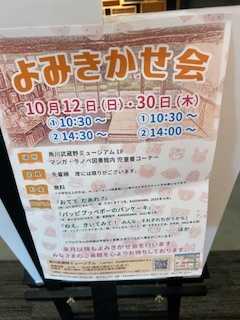

よみきかせ会。

中2階のラノベ図書館へ。

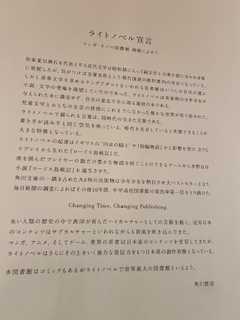

ライトノベル宣言。

ライトノベル宣言

マンガ・ラノベ図書館 開館によせて

作家夏目漱石を代表とする近代文学は昭和期に入って純文学と大衆小説に分かれ多様に発展したが、気がつけば名著名作として現代国語の教科書内の存在になっていた。

しかし青春文学を求めるヤングアダルトといわれる若者層はいつしか自分が選ぶ小説・文学の登場を渇望していたのであった。ライトノベルは青春期の少年少女が与えられた本に満足せず、自分の意志で手に取る最初の本である。

児童文学とおとなの文芸の狭間にこれまでになかった豊かな世界が切り拓かれた。

ライトノベルで綴られる言葉は、同時代の生きた言葉である。

書き手が読み手と同じ空気を吸っている、時代を共有していると実感できることが大きな特徴となっている。

ライトノベルの起源はイギリスの“円卓の騎士”や『指輪物語」から影響を受け、RPG

リプレイから生れた『ロードス島戦記」だ。

座を囲んだプレイヤーの数だけ豊かな物語を紡ぐことのできるゲームから水野良は小説『ロードス島戦記』を誕生させた。

角川文庫の一隅を占めたA6判の出版物は少年少女を熱狂させ大ベストセラーとなり、毎日新聞の調査によればその後10年間、中学高校図書館の貸出率第一位をとり続けた。

Changing Time, Changing Publishing.

永い人類の歴史の中で西洋が育んだハイカルチャーとしての芸術全般に、近年日本のコンテンツはサブカルチャーといわれながらも新風を吹き込んできた。

マンガ、アニメ、そしてゲーム、世界の若者は日本産のコンテンツを受容してきたが、ライトノベルはさらにその上をいく強力な発言力をもつ日本発の創作形態となっている。

本図書館はコミックもあるがライトノベルで世界最大の図書館といえよう。

角川歴彦

ラノベ図書館。

表紙がマンガみたい。

源義庭園。

先ほどの頭部だけの像を、スタッフに訊いたが、わからなかった。

何かの撮影かな?

LOVE埼玉パーク。「うまい、うますぎる」の十万石まんじゅうw

埼玉の逆襲。ダさいたま、映画「翔んで埼玉」だよね。

トコろんの草加せんべい。

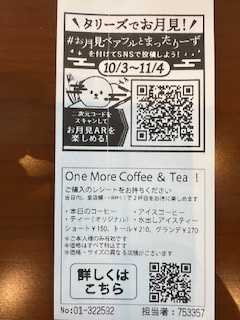

TULLY’s コーヒー。

本日のコーヒーSを2杯注文。2人で1杯でもいいのだけど、そうもいかないよね。

お月見。もちもちみたらし団子シェイク。これでも良かったかなw

お月見ARを楽しめる!

やってみました。

夫の顔の前で、兎が餅つき。偶然ですが、夫は兎年ですw

もう夕焼け。道を挟んで、

所沢市観光情報・物産館がありました。

右に見えるのは塔? 煙突?

角川ドワンゴ学園の高等学校があるらしい。

夫がトイレを探してて、間違えて入りそうになってしまってた。

本 ダヴィンチストア。

授乳室のご案内。乳幼児と保護者が利用しやすくていいよね。

駐車料金精算。

2時間無料券で200円割引。それでも600円。3時間半も居たのですね。

-

三軒茶屋駅。また、田園都市線がどこかわ… 2025年11月14日

-

北陸新幹線かがやき。次は上野? 大宮で… 2025年11月08日

-

福井駅前のトリケラトプスの親子像。 2025年11月08日