2007年05月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

西国巡拝結願ー三十三番谷汲山

明日は「板野(いたの)に行ったのう」ということで、お待ちしています真言声明昨年5月より始まった西国巡礼もついに結願を迎えます。最後の霊場の谷汲山に到着です。以前は根尾村の薄墨の桜を見に来たついでにお参りに来たことがあります。ちょうど桜の時期で観光客でごった返していましたが・・・時期を外れるとこんな感じでしょうか?門を通り抜けても境内は閑散としています。最後の階段を上ると本堂が現れます。かつて母が「5代前の先祖が江戸時代に四国巡拝をした」といって納経帳を見せてくれたことがありますが四国のものではなく西国のものでした。江戸の半ばを過ぎた時代とはいえ、当時の旅行が如何に大変だったか、現在では想像もできません。仏縁があってこそのものだったに違いありません。現在においても巡拝を結願するには、仏縁がなければ出来ません。私がこの企画を立てたのも、このツアーに参加するという人があってのことなかなか、自分で時間を作ってというのでは不可能だったに違いありません。「暇が出来たら」というのでは永久に機会は現れないことでしょう。巡拝は個人の意思や願望だけでは到底不可能。そんな感じを思わずにはいられません。笈摺堂に修められた数々の品々にはそんな想いがこめられていることでしょう。こちらは満願堂。ここは過去(笈摺堂)、現在(満願堂)、未来(本堂)の三つの朱印があります。仏教では現在・過去・未来にそれぞれ仏さんが立てられています。過去(釈迦如来)未来(弥勒菩薩)は決まっています。しかし、お釈迦さんが亡くなってから、弥勒さんが56億7千万年後に現われるまでの間(これが現在)が問題です。真言宗では地蔵さんを立てますが、大峰山では千手観音です。ここは・・・見ませんでした(汗)これにて結願です。ちょっと多忙につき、参拝旅行は少し休みます。今度は10月大覚寺 後宇多法皇記念法要です。そこから四国霊場の巡拝に向う予定です。皆様のご参加をお持ちしています。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月26日

コメント(48)

-

善光寺参拝報告(続き)

平成七年五月二十七日 大日如来が出現してこの世が浄土となる!真言声明先日の続きです!善光寺の宿坊は皆こじんまりとしています。間口は10メートルもないでしょう。奥行きはせいぜい20メートル?それが、軒並み並んでいます。しかし、空間を最大限に生かした造りで寺院の空間の設計には大変参考になります!夕食まで周辺を散策して見ました!参道を街の方へ下って行くと参道の先には明治の洋館を思わせるようなつくりの建物がずらり!あるいは古い町並み風の造りがで統一しています。なんとマンションですら、一階部分は古い町並みから竹の子が出たように改造しています!街づくりの基本はそのコンセプトよりも、賛同できるよう意見をまとめること!う~ん。長野には頭のいい人間がいるな!戻ってくると事件発生!宿坊のお風呂が壊れました!しかし、ありがたいことに温泉へ連れて行ってくれるました。執事さんが謝ることしきりですが、いい温泉でした!帰り際に執事さんが「今度来られる時には、お風呂は入れるようにします!」といっていただきましたが・・・今度もお風呂は壊れてくれたほうが・・・(笑)翌日のお朝事(朝のお勤め)の前に、管長さんの「お数珠頂戴」という儀式があります。数珠で頭をなでてもらうそうです。執事さんが「僧侶の方もほとんどいただきますよ」と言いますが・・・貰うわけありません!善光寺本堂でお勤めが始まります。最初は天台宗、後に浄土宗のお勤めですが、天台宗は何をしているのかさっぱりわかりません(汗)浄土宗は多少わかります。しかし・・・人のお勤めを聞くだけではありがたくありませんね(苦笑)幸運にもお仏飯(お供えのご飯)が当たりました!凧もいただきました!朝ごはんをいただきいざ出発。北アルプス?駒ケ岳に見送られながら、いざ谷汲(西国33番札所)へ! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月24日

コメント(36)

-

弘法大師の秘宝とは?その六

平成七年五月二十七日 大日如来が出現してこの世が浄土となる!真言声明では、弘法大師は何故大学を辞めたのか?この理由は全くわかりません。さらに、弘法大師の生涯で二十歳前後から唐にわたる三十一歳までが空白となっています。よく24歳で「三教指帰」を書いてからの事跡が不明と言われますが、実はそれ以前の大学を辞めてから以後も不明です。何故でしょう?山林修行に入っていたと仮定すると、矛盾点が出てきます。弘法大師は博識です。ありとあらゆる経文に通じています。山野で仏道修行をしていたとしても、当時の時代背景を考えると経典のある場所は大寺院に限られています。そこで勉強したとするとそれなりの痕跡が残っているはずです。しかし、二十歳で槙尾山寺で得度した。久米寺で大日経を感得したなどの伝説を除くと正式な記録には全く残っていません。なぜ、全く事跡が不明なのでしょう?正史にも登場する高僧としては不思議といわざるを得ません。しかし、一つの仮説として、何らかの理由で大学に居られなくなったことも考えられます。そのため、身を隠す必要があったとしたら・・・前述の武内教授によると、佐伯一族は交易で莫大な利益を得ていたそうです。弘法大師が唐へ密入国した可能性も考えられるのではないでしょうか? 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月23日

コメント(20)

-

やっとこ出来上がり(汗)

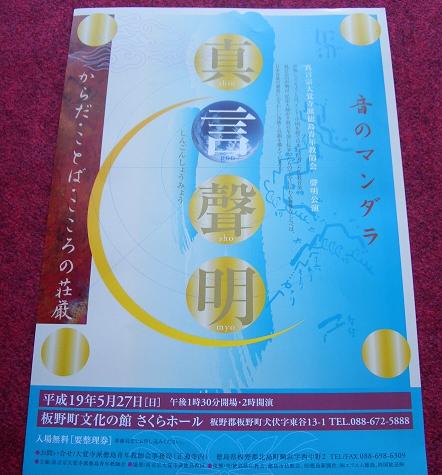

一昨日、声明の練習会があり真言声明のポスターとチラシを受け取りました。ポスターがこちらこちらがチラシの裏です。日時 平成十九年五月二十七日 1時30分開場 2時開演場所 さくらホール(板野町文化の館)板野郡板野町犬伏字東谷13-1 電話 0886-72-5888 入場は無料ですが、整理券が必要です。当日券もあるそうです。真言声明バナーも作りました。欲しい方はご一報ください。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月22日

コメント(24)

-

善光寺参拝報告

先日あわや・・・となった善光寺参拝の報告です。徳島は天気もよく、よく晴れています。主催者の行いが良いために違いありません!(笑)明石海峡大橋を渡ってひたすら東へ向います。ちょうどお昼頃、夢穂さんのお膝元?の恵那峡パーキング朝からバスで走り続けていますので、昼食ぐらいゆっくり食べたいと思いましたが、非情な添乗員さんの鬼のような言葉!「昼食は買ってきて、車内で食べてください」しかし、善光寺に着いたのは3時半、内陣の参拝は4時までですからギリギリ!添乗員さんの判断が正しかったようです!駐車場からの入り口には根っこがむき出しになった巨大なケヤキ!七年に一度のご開帳のときに立てられる卒塔婆が、形が無くなるまで頭を切られ、足を切られしながら幽霊のように境内に入る者の前に立ちはだかります。ちなみに直径45センチ!境内のいたるところにイブキの老木が、守り神の妖怪のようにさまよっています。ついに姿を現わした巨大な本堂!それに見合う香炉では争うようにして人々がその煙に当たっています。一度参れば極楽へ導かれるという善光寺!巡拝最多参加回数を誇るAさん(今回の功労者です)が「これで私も極楽へいけるんかな」との問いかけに「いえ、真言宗は極楽へ行きませんよ」というと見る見るうちに顔が曇っていきました(汗)難しいですね(汗)「本堂の中でお参りをどうぞ」と案内人さんが勧めてくれますがもう閉まる時間の4時近いので、掃除しています。「大丈夫です。話してあります」といってくれますが、こちらは気になって仕方ありません。4時少し回って本堂のお参りをすませ外へ出ます。こちらは門前の土産物屋さんです。ついに宿坊「円乗院」あらわる!緊張しながら門をくぐると住職が玄関で出迎えてくれます。名刺をいただきましたが、こちらは用意していない(汗)一本取られてしまいました。続きます コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月19日

コメント(39)

-

弘法大師の秘宝とは?その五

武内教授の説によれば、当時の結婚形態は通い婚(男性が妻の元に通う)で、母親の阿刀氏は讃岐に住んだ形跡がなく、畿内を拠点にしていた。しかも、長じるまで母親の実家で育てられるのが普通だそうです。となると、弘法大師も畿内で生まれた可能性が高くなります。また佐伯氏が地方豪族としては異常に高い官位を受けていたことは、朝廷に莫大な献納を行なうことによって叙位を受ける献納叙位をしていた可能性を指摘しています。ここからは私の推測です。弘法大師は中央の大学に18歳で入学していますが、本来大学の入学資格は、13歳から16歳までです。従来は地方の国学に学んだ後、優秀なため特別に許されたとされていましたが、献納によって資格を得た可能性もでてきます。それまで、献納によって叙位を受けていた佐伯一族が正当な方法によって高官を輩出すべく弘法大師を大学に送り込んだのではないでしょうか?すなわち、佐伯一族の期待を一心に受けていたわけです。「大学での勉強に飽き足らず、山林修行に入り」とはとても考えられません。弘法大師の頭脳ならば大学に入った時点で、自分がどの程度まで出世できるのか?瞬時に覚ったに違いありません。能力に比較して高官の子弟というだけで、将来を約束される年少の同窓生。一方、自分の能力に対しあまりにも低い地位しか与えられないことに愕然としたかも知れません。しかし、それを期待している一族の思いを考えると簡単に大学を辞めるわけにはいかなかったはずです。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月19日

コメント(8)

-

弘法大師の秘宝とは?その四

弘法大師は印度の高僧が懐に入る夢をみて、お母さんが身ごもったといわれ、屏風ヶ浦といわれる善通寺で誕生しました。お父さんはその地方の豪族の佐伯氏であり、弘法大師は5~6歳の頃から夢の中で、諸仏と語り、仏様を泥で作って礼拝して遊びました。そして、7才のとき、捨身が嶽から仏道に入って衆生を救いたいといって断崖がら身を躍らせたというように、子供の頃から仏門に入るべく定められていたように語られます。真言宗という大教団の礎を作っただけに、僧侶に成るべくして成ったとして語られるのが当然かも知れません。少なくとも、弘法大師伝はそのようにかかれて来ました。しかし、さまざまな苦悩をしながら、自分の道を模索をして結果として仏教のみならずさまざまな分野で大きく花を開かせた弘法大師の姿があっても良いように思います。ところで、最近は弘法大師伝に新説が出ました。弘法大師は讃岐の生まれではなく、畿内で誕生。しかも、佐伯氏は海運で栄えた豪族で官位を金で買っていた!とんでもない話のように思われますが、意外にも、これを唱えているのは高野山大学の武内教授 詳細は次回のお楽しみです。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月18日

コメント(20)

-

真言声明の講演会!

このたび、徳島で真言声明の講演会があります。声明とは仏教音楽です。なかなか聞ける機会もありません。ぜひこのこの機会にお誘い合わせの上おいでください。日時 平成十九年五月二十七日場所 さくらホール(板野町文化の館)板野郡板野町犬伏字東谷13-1 電話 0886-72-5888 入場は無料ですが、整理券が必要です。必要な方はメールにてご連絡ください。ただし、数に限りがあります。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月17日

コメント(24)

-

暑くなっただけでなく・・・汗汗汗・・・

先日の他流試合?に引き続き、再び他宗派の道場へ乗り込むことになりました。西国巡拝の締めくくりで、善光寺の宿坊に泊まることに!善光寺といえば天台宗と浄土宗!再び真言宗の看板を背負うことに(汗)こんなに真言宗の看板を背負うことが多いなら、大江戸看板男さんに看板を作ってもらわないと(汗)と思いつつも何も考えないままに過ごしていた一昨日のことです。巡拝参加者のAさんから電話が!土曜日の忙しい時に何の電話だろうと思うと「今度の巡拝は16日~17日ですね」「いえいえ15日~16日です」「貰った予定表には16,17日と書いてありますよ」「いえ15~16のはずですが」Aさんボケているのでは?と思い予定表を見るとボケていたのは私のほうでした!15・16のはずが16・17になっています(汗)Aさんいわく「最初にもらった予定表には15・16となっていたのに次に貰ったのは16・17になっていたので予定が変わったかと思いました。KさんもHさんも16・17と思ってますよ」あわててKさんに電話「すいません。巡拝の日程は15・16なんですが」「え~それは大変じゃ!、みんな16・17と思ってますよ」と言われあわててみんなに電話を廻す。ところが・・・「すいません。巡拝の日程は15・16なんですが」Hさん「いえ、私の持っているのは15・16ですよ」注)後から渡したのを無くされた?あるいは渡していない(汗)Fさん「どっちかわからないので聞こうと思っていたんですよ」Iさん「聞いていたのは15・16です。後から日程表を送ってくれるということだったんですが届いていません」注)日程表を送り忘れました。ごめんなさい(汗)極めつけはOさん「わかりました。書き直しときます」「???・・・あの~日程大丈夫ですか?」「見てみます」「・・・汗」さすがに主催者同様アバウトな(苦笑) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月14日

コメント(20)

-

弘法大師の秘宝とは?その三

おわびタイトルの「弘法大師の秘宝」が「秘法」となっていました(汗)さて弘法大師で特筆すべきことは、伝説が多いことです。弘法大師伝説は全国に3000以上あると言われます。弘法大師作の仏像は1200以上、筆画は400以上。開いた霊場は500余。弘法大師の水伝説は400余です。(弘法大師が水を掘ったり、温泉を見つけた)有名なところでは「いろは歌の作者」高野山でいろは歌に音楽がついて童謡のように歌われていますが、「作詞 弘法大師」とあるのを見て目が点になりました!(ちなみに、現在ではいろは歌の作者は学問的には弘法大師説は否定されています)また「唐からうどんを伝えた」ともいわれています。さぬきうどんの元祖は弘法大師だったんですね!これだけ見ても「お大師さん」がいかに浸透したかわかります。何故こんなにたくさんの伝説が出来たか?その理由は高野聖が弘法大師の宣伝をして巡ったこともさることながらその生涯にあります。実は、弘法大師の62年の生涯のうち、その前半生は謎に包まれています。その時期に伝説の基となる巡錫を行なったといわれています。弘法大師は讃岐の豪族の家に生まれずば抜けた才能によって将来を嘱望されて18歳で京の大学に入ります。20歳の頃、大学での勉強に飽き足らず、山林修行に入り、(真言宗ではその頃得度したという説が浸透しています)24歳で出家宣言書ともいうべき「三教指帰」を書きます。そこから31歳で得度して唐へ渡るまでの足どりが不明で、空白の7年間とも呼ばれています。そして唐へ留学生として渡り、わずか2年で密教のすべてを真言宗第七祖の恵果和尚から伝授され帰国。そのあとの活躍は前に述べたとおりです。しかし上記の経歴はどう見てもありえないように思えます。その訳は次回お話します。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月12日

コメント(38)

-

弘法大師の秘宝とは?その二

弘法大師は前回述べたように宗教家以外でも歴史に名を残しています。それ以外にも「弘法も筆の誤り」ということわざもあるように、書の達人で平安の三筆(すぐれた書家)にも上げられています。楷書、行書、草書、篆書、隷書の五つの書体を自由に操り唐でも「五筆和尚」の異名を授けられたといわれています。詩人としても名を残し、唐の文化人を驚かせる漢文を書き、サンスクリットを日本に紹介した弘法大師は極めつけのマルチタレントといえるのではないでしょうか?一方歴史に名を残す高僧の多くは当然のことながら幼少の頃から仏門に入っています。ところが弘法大師が宗教家の道を歩み始めたのは遅く、意外にもスタートは30歳を過ぎてからです。それ故、宗教家以外の業績も残しているともいえます。それにも関わらず宗教家としても即身成仏という世界の窓を開き、真言教学をほぼ完成させています。同時期の高僧で比叡山を開いた伝教大師(最澄)の天台宗はその後進化を遂げ、数々の高僧を輩出し、さらには浄土系、禅宗系、日蓮宗系へと発展しています。すなわち、現在の日本のほとんどの宗派は伝教大師の流れを汲んでいるのです。ところが真言宗は未だに弘法大師の枠組みの中にあります。弘法大師がいかにずば抜けていたか!と同時に真言宗はこの1200年にわたり弘法大師に比較できる僧侶を唯の一人も生み出しませんでした(汗) 続きます。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月10日

コメント(36)

-

弘法大師の秘宝とは?その一

ずいぶん前の話ですが、私が僧侶になるときに選択肢が三つありました。一つは旦那寺の宗派である臨済宗。二つ目は親が得度している天台宗。しかし、何故かその二つの宗派を選ばず真言宗を選びました。それは何故か?すなわち弘法大師の存在があったからです。弘法大師は一般には真言宗の開創者としてしか評価されていないところもありますが実は文化史に名を残す巨人です。よく弘法大師は他宗派の祖師と比較されることもありますが、以前にも書いたように、弘法大師には宗教以外の業績があります。当時は各国に国学。中央には大学があり弘法大師もそこで学んでいますが、貴族が官僚になるための学校でしかないため入学制限が設けられており、学ぶのは儒学が中心でした。そこで弘法大師は綜芸種智院という入学制限のない学校を作りました。そこでは儒教に限らず学問選択の自由があり、種々のものを広く学ぶ事ができました。しかも学問のための費用は全額支給するという現代でもびっくりするような理想を実現しています。また弘法大師には文鏡秘府論という詩文の創作理論を取りまとめた著作。執筆法使筆法という字の書き方の著作などがあり、さらに篆隷万大象名義という辞典の編纂を行なっています。これらは皆わが国初めてのものであり、新しい文化を開いたともいえます。また、日本最大の溜池である満濃池をアーチ型にして改修を行い土木工事にも異能を見せています。 続きます。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月08日

コメント(26)

-

GW考!-休日があることは幸福か?

GW 大型連休も今日で終わりといわれていますが、私は大型連休はありませんでした(苦笑)大型連休ということで、各地にお出かけされた方も多かったと思いますが、一方で行楽地では休日返上で仕事をされている方も少なくありません。その方たちにとっては休みどころか忙しい日々を過ごされたことでしょう。本来「国民の休日」のはずですが、仕事をしている人がいるのは何故?などと考えてしまいます。ちなみに僧侶は休みがなく、仕事と休みの区別もありません(苦笑)高野山においても、原則として休日はなく、休みは申し出ないともらえません。元々サラリーマンをしていた感覚からすると、仕事と休みの区別が無いとその境が曖昧になり、だらだらした生活になると考えていました。しかし、よく考えてみると古来から日本では盆暮れを除いて休みを取るという感覚がなかったのではないでしょうか?そして盆暮は皆が一斉に休んでいたはずです。そう考えると、休みが無いと困るような仕事は人間の体に過度のストレスを与えるのではないか?などと考えてしまいます。幸いにして?休みがない職業?についている私は幸福なんだ!と考えてしまいました(笑) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月06日

コメント(46)

-

大袈裟に書いてしまいましたが

先日に日記で「他流試合」と書いた法事に行ってきました。大袈裟に書いてしまいましたが、実際には他の道場に乗り込んでいくだけで、闘いをするわけではありません。場所は市内のK寺。気を引き締めてお寺の門をくぐると、お寺の奥さんと思しき人が笑顔で出迎えてくれましたので拍子抜けしました。しかし、真言宗の看板を背負っている以上は気は抜けません。本堂へ入ると「R済宗○心寺派」の垂れ幕が!入って本尊さまに合掌。ここまでは問題ありませんが、他所の本堂ではどこへ座っていいかわかりません。(汗)先ほどの奥さんが入ってきて座る場所を教えてくれます。「R済宗では線香は一本ですが、真言宗では何本ですか」「真言宗では決まっていませんが・・・」いきなり聞かれると焦ってしまいます(汗)それになんとなく落ち着きません。お経を読み始めますと落ち着いていつもどおりに戻りました。そのまま帰りましたので、期待していた?他流試合はありませんでしたが、無事終わってほっとしました。 コウユウ4月30日は交流戦5月2日は蔵本スタジアムを期待していたのですが・・・両日とも急遽予定が入りどちらも行けませんでした。ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月04日

コメント(32)

-

あなたも日蓮上人になれる?

少し前、なんぜんたろうさんの日記で、布教師の話がありました。布教とは「教えを広くいきわたらせること」なのですが、説法のイメージがあります。宗派によってはその説法を重視しており、法事でお経よりも説法のほうが長いこともあるそうです。高野山にいた頃、布教の講義がありました。当時の私の中では「布教=説法=日蓮上人の辻説法」となっていました。新しい都として整備されつつある新興都市鎌倉!その鎌倉を舞台にして、大通りに集まった民衆を前に「旧仏教は悪」と言い切り「法華経への帰依」を獅子のごとく訴える日蓮上人!それこそが布教!新聞の広告ではありませんが「布教の講義を受ければあなたも日蓮上人になれる!」ということで、大変に期待しておりました。ところが・・・実際の講義は布教の話の作り方!概要は1、まず聖語(お釈迦さん、お大師さんの言葉)などを引用2、自らの体験3、再び聖語を繰り返すう~ん、なるほど・・・しかし、あまり面白くなさそう!これでは日蓮上人になれそうもない?ちなみに、説法はいまだに下手です(汗) コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年05月01日

コメント(42)

全15件 (15件中 1-15件目)

1