2007年06月の記事

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

少し早いお盆の話

ブログランキングに登録しています。クリックにご協力お願いします。 ↓ 今日で6月も終わりです。明日からお盆の月を迎える方もいらしゃることでしょう。以前も書きましたがお盆はもともと七月十五日ですが、現在では暦の関係上一ヶ月遅れで行なうことのほうが多いようです。お盆の話ー1(お盆の由来)お盆の話ー2(再びお盆の由来)お盆の話ー3(施餓鬼法要の話)お盆の話ー4(お盆の行事)お盆の話ー5(お盆の準備)お盆の話ー6(質問コーナー)お盆の話ー7(再び質問コーナー)お盆だから先祖供養をしなければならないというわけではありませんが、お墓・仏壇の掃除をするいい機会です。今の自分は先祖があって存在します。この世に生を受けた事を感謝しましょう。 コウユウ皆様のご協力でランキングが上がりました(現在19位です)ありがとうございます。 ↓

2007年06月30日

コメント(18)

-

とらねこも注目!

ブログランキングに登録しています。クリックにご協力お願いします。 ↓ とらねこも食い入るように見つめています。これはなんでしょう?(答えはソテツです)暑くて寝苦しい方にはこちらを見て涼んでください。ゆうき皆様のご協力でランキングが上がりました(現在19位です)ありがとうございます。 ↓

2007年06月28日

コメント(30)

-

子供は個人のものではない

ブログランキングに登録しています。クリックにご協力お願いします。 ↓ 昨日の日記は信仰に医学会が介入するのがおかしいということと、必ずしも医学的な処置が幸福をもたらす訳ではないということを主張したかったので書きました。いわば宗教家としての立場から「エホバの証人」を擁護したわけです。しかし、皆様のコメントを読んでいるうちに違う思いがわき上がってきました。確かに宗教的な真念というものはある程度成長した人にとっては尊重されるべきものではないかと思います。ところが、まだ成長途中の子供は、親がたまたま天(とでも表現します)から預かって育てているもので、厳密には誰のものでもありません。いうなればこの世界全体のものです。そう考えると、むしろ子供の死を許容する宗教とはいびつなものと考えざるを得ません。 ただ一方で、果たして輸血がよいことかどうか?それ以前に科学が本当に幸福をもたらすのか?については疑問を感じてしまうところがあります。 素光皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。 ↓

2007年06月27日

コメント(34)

-

幸福とは」何か?

ブログランキングに登録しています。クリックにご協力お願いします。 ↓ 興味深い記事を見つけました。~~~~~以下引用~~~~~~~~~~~~~エホバの証人 15歳未満なら輸血 学会が信者治療指針案信仰上の理由で輸血を拒否している宗教団体「エホバの証人」の信者の治療について、日本輸血・細胞治療学会など関連5学会の合同委員会は、患者が15歳未満の場合、親が拒否しても輸血を実施するとの指針案をまとめた。「自己決定能力がまだ未熟な段階での輸血拒否は親権の乱用に当たる」と判断した。今後、エホバの証人との意見交換や5学会での調整を進め、年内に指針を決める。毎日新聞 2007年6月24日 19時07分全文はこちら~~~~~~以上引用~~~~~~~~~~~~~「エホバの証人」が良いとは思えませんが、信仰上の理由で拒否しているものを学会で決めるのもどうかと思います。輸血したら幸福になれるんでしょうか?長く生きることがいいことなんでしょうか? 素光皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。 ↓

2007年06月26日

コメント(55)

-

「魂と肉体は分かれている物ではなく、人が亡くなった後も分かれるものではない・・・

「魂と肉体は分かれている物ではなく、人が亡くなった後も分かれるものではないので・・・」が判りにくいとコメントがありました。吉祥天2260さん、ぢんこωさん質問ありがとうございました。 説明させていただきたいと思います。魂と肉体は生きているうちは、一つですが、死ぬと二つに別れ、肉体は滅びても、魂は永遠に生きつづけるように思われています。でも本当でしょうか?以前も書いていますが、肉体というのは自分の物のように思われていますが、そうではありません。厳密には自分の体以外のものとの境はありませんし、つながっています。その証拠に、自分の体すら、思うとおりに動かせないのではありませんか?魂といわれる精神的なもの?も同じです。自分の想いが相手に伝わることもありますし、相手の思い・雰囲気が伝わってきます。こちらも肉体が外と境がなく、つながっているように周りとつながっているのです。この関係は人が亡くなったからといって変わるものではありません。 コウユウ皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。再びクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月25日

コメント(25)

-

永代供養すると・・・

皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。再びクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ今日は日曜日ですが、親戚が高野山に永代供養をしたいということで、神戸まで行ってきました。現在お祀りしている位牌を高野山に預けて供養してもらいたいということです。近所のお寺でも永代供養はしているそうですが、さすがに阪神大震災を経験しているだけあって「この辺のお寺に預けても地震が起きると危ない」そうです。(苦笑)私の知っている金剛三昧院では位牌は預かってくれません。その代りに、指定の位牌を作って供養してもらうことになります。そこまではスムーズでしたが、その後問題が・・・「ところで、年回忌の法要はどこでするんだろう」「???」「高野山でしたほうがいいんだろうか?それともお墓で?」「別にこだわらなくてもかまいませんけど」「位牌を高野山に持っていくと魂はどこにいるんだろう、 魂の居るところで法事をしないと」魂と肉体は分かれている物ではなく、人が亡くなった後も分かれるものではないので・・・と説明をしたのですが・・・「???」非常に困りました コウユウ皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。再びクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月24日

コメント(16)

-

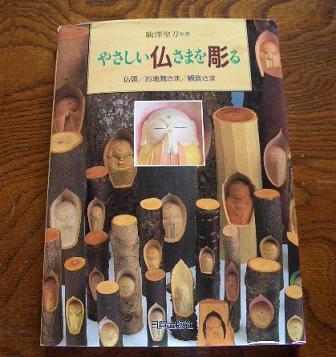

仏像を彫ってみる?

皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。再びクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへシロウト仏師さんの影響でこんな本を買いました。目指すはこんな仏像彫り始めましたがいずれは「なみがしらM」さんのところで展示会を! コウユウ皆様のご協力でランキングが上がりました。ありがとうございます。再びクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月23日

コメント(32)

-

葬儀に公正証書遺言が必要か?(下)

最近ランキングが下がっています(汗)クリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ昨日の続きです。一方亡くなる側?も自分が死んだ後どう扱われるのか、心配する方もいらしゃることでしょう。故人が「俺が死んだらこうしてくれ」と言っていたとしても、実際には全く違うような葬式をされることは少なくありません。したがって、ある程度自分の意思を形にしておきたいというのも自然かも知れません。その一つの形として遺言という形があるともいえます。「死んだら関係ない」などと言い切れる人はいささか無責任としか思えません。ただ私は、葬式は故人ではなく遺族が取り仕切るべきと考えていますので、遺言という形を取られるのはどうかとも思います。最近は遺言をするケースが増えているそうですが、そもそも、遺言を行なうということ自体が、自分の死後に財産争いが起きる可能性を示唆しています。財産の分割方法を示しただけでは、争いを助長させるだけで、何の解決にもなりません。そのような財産は残すべきではありません。しかるべきところに寄付するべきです。遺言で法律的に葬儀方法を示すことも同じです。直接相手に伝えてなされないことが法律的手段になされることによってどんな意味があるのでしょう?形は故人の思うとおりになされるかもしれませんが、心は全くこもっていないでしょう。少なくとも宗教的な意味は無いと断言しても良いのではないでしょうか?まずは親類縁者とよい関係を築くこと、そして自分の意思を伝えること、そしてそれ以上に自分が先祖の供養を行なうことです。自分が信心深く、周りともよい関係を持っていれば、自分の意思に近い葬儀を遺族が行なってくれる可能性は高くなります。いかがでしょうか? ゆうき最近ランキングが下がっています(汗)クリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月20日

コメント(34)

-

葬儀に公正証書遺言が必要か?(上)

最近ランキングが下がっています(汗)クリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへいつも訪問・コメントをいただいている蜆汁硯海さんが公正証書遺言について書かれていました。葬儀の際の喪主は厳しい立場に立たされることがあります。近親者が他界して悲しむ暇もなく、あわただしく葬儀の準備に取り掛からなければなりません。普段付き合いの深い兄弟親戚が多い場合はともかく、とりあえず、親戚をあわただしく迎え入れることに追われることも少なくありません。さらに葬儀の打ち合わせをするときも、親戚が同席することも多く、周りの眼を気にしながら進めざるを得ません。そこで、普段付き合いのない親戚が、「葬式はこうするもの」と口を挟んで来ることも少なくありません。このようなわずらわしさを避けて、最近では家族葬ということで、本当の近親者のみで葬儀を行なうということもありますが、社会的に立場がある場合には(普通はそうですが)マイナスとなることも少なくありません。そのためには以前こちらとこちらに書いたように縁起が悪いなどといわずに、あらかじめ準備しておくことが望ましいです。明日に続きます。 ゆうき最近ランキングが下がっています(汗)クリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月19日

コメント(22)

-

暴挙?英断?神社なのに丸刈り?

近くの神社のイチョウの木です。樹齢数百年の大木ですが、丸刈りにされました。この木は道路に大きくはみ出しているのみならず、道路を挟んだ向かいの家の上にまで、伸びていました。台風時に直径40センチほどの枝が折れ、その家の屋根を直撃したこともあったそうです。その家の方は、神社のご神木ということで、理解されていたようですが・・・神社が整備の一環として大きく刈り込んだようです。よかったのか悪かったのか、とらねこも悩んでいます。 ゆうきブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月16日

コメント(45)

-

高野山紀行7ー弁天岳

高野山には弁天様が祀られています。大門の左側に鳥居があります。これが弁天岳への上り口です。弁天岳は紀ノ川沿いからの高野山へのランドマークとも言われ、山頂からは紀ノ川沿いの町が一望できます。かつては紀ノ川沿いからこの山を目指して高野山に登ったことでしょう。大門から登りますが、誰にでも登れるという道ではありません。さすがに、僧形で草履にはキツイ登りです。今回高野山にやってきて思ったのは、fund7310さんのコメントではありませんが、「観光客が多くなった」ということです。以前は奥の院を歩いていても、こちらが僧形で歩いていると挨拶をされる方が多く、こちらも挨拶をするので相互に挨拶を交わしていました。ところが今回は、こちらが挨拶をしても返さない方も多く、高野山の雰囲気が変わったと感じざるを得ません。ただ、ここだけは以前のままでした。ただし、人に会わなかったからかも知れません(苦笑)約15分ほど上って頂上に着きます。高野山の大塔もはるか下に見えました。今回の高野山紀行では、残念ながら高野山内の見どころの紹介はしていません。特に期待される方の多い食べ物の解説(笑)また、高野山の麓にも、女人高野といわれる慈尊院。真田雪村が幽閉されていた九度山の真田庵。少しはなれたところには、新義真言宗の拠点として栄えた根来寺天台宗の巨刹粉河寺などがあります。これはまたの機会に説明させていただきます。お楽しみに! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月15日

コメント(24)

-

高野山紀行6ー金剛三昧院

高野山には50余の寺院があります。これらは、大門から奥の院までの高野山(金剛峰寺)の塔頭寺院です。それ故、名前は○○寺ではなく、○○院となっています。その中でも有数の寺院の一つが金剛三昧院です。(写真は山門です)高野山の町から少し上ったところにある金剛三昧院は鎌倉時代の尼将軍と言われた北条政子が夫源頼朝菩提の為に創建しました。(写真は国宝の多宝塔です)開山法要は臨済宗を開いた栄西禅師、初代長老(住職)はその高弟の行勇禅師ということからわかるようにもともとは真言宗寺院ではなく禅・密・戒の三学を研修する禅宗?の道場でした。比叡山(天台宗)の圧力を避けるため、鎌倉幕府の庇護を受けた栄西禅師が、禅宗の法灯を残すため真言宗の本拠地にこの寺院を建立した。そんなことを思い巡らすと、栄西禅師の深慮遠謀と政治手腕がうかがえて面白いです。(写真は本堂です)さすがに禅宗系の住職を出し続けることは出来ず、10代あまりで、真言宗に変わったといわれます。重要文化財の不動明王(智証大師作)はその頃の置き土産かもしれません。その後も、境内に山内の学問所の勧学院を設けるなど学問の拠点として発展し、室町幕府の帰依も受けて往古は寺領10万石といわれる巨刹でした。高野山の町から少し離れていることもあり、幾度もの大火をくぐりぬけています。それ故、高野山の文化財の半分はこのお寺にあるとまで言われています。(写真は経蔵です)境内には火伏せの天狗伝説のある六本杉が天をつくように生えており巨大な石楠花が生い茂っています。本尊様は愛染明王です。愛染明王はどちらかというとマイナーな仏様です。一般にもあまり知られていません。ところが、高野山では不動明王と並んで重要視されています。その理由を真言宗きっての学者であるM先生に質問した事があります。M先生はしばし考えて「勉強したことないんでわからんね」ガクッと来ました。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月14日

コメント(24)

-

高野山紀行5ー奥の院

天野・壇上伽藍・立里荒神とお参りしてついに高野山の本丸?奥の院です。高野山といえばそのまま奥の院を指すといっても過言ではありません。お大師さん(弘法大師)が入定している御廟です。入り口の一の橋です。ここから御廟まで約1キロにわたって、石畳が続き両側にはお墓が並んでいます。しかも杉の大木がそのお墓を守るように林立しています。通常お参りする場合には、中の橋駐車場というところからショットカットして歩きます。しかし、一度は一の橋から歩いていただきたいと思います。途中に立っている老木です。以前も書きましたが、巨木・老木のあるところはパワースポットです。通常は寿命が尽きるはずの年月を過ぎても、何らかの不思議な力が集まっている場所が故に一箇所に留まっている木はその力を受けて生きつづけるに違いありません。しばらく進むと、道が枝分かれしています。どちらも御廟に着きますが、往きは左側、帰りは右側からともいいます。これが御廟橋、この中は浄域で写真撮影は出来ません。突き当たりに見えているのが、御廟の拝殿。その奥にお大師さんの眠る御廟があります。高野山が霊場である証し。ひとたび訪れる人を感動させる何かが奥の院にはあります。奥の院にまつわる弘法大師の伝説についてはこちらをどうぞ!奥の院にはぜひ一度おいでください。コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月13日

コメント(26)

-

高野山紀行4ー立里荒神

一通り壇上伽藍をお参りしましたが、まだ時間があります。思い切って立里荒神社へ向いました。立里荒神は高野山の南東の荒神岳の頂上にあり、高野山から約車で30分のところにあります。弘法大師が高野山を開く時にこの地に荒神を祀ったとも言われ、高野山とは関係が深く、高野山で行をする場合には必ずここにお参りし、終わったら改めてお礼参りをする慣わしがあります。荒神社の駐車場です。眼下に山々が見えます。早朝にはここに雲海が見えることもあります。時間が早いこともあり、上り口にもおまいりの人は居ません。延々と無限に続くが如き鳥居!しかも、ひっそりと暗い森の中を進むと、まさに幽界へと導かれるような感覚さえあります。山間の村のさらに奥の林道の終点にある神社が何でこれほどまでに信仰を集めるのでしょうか?この山に鎮座する荒神様の底知れぬ力に怖れを抱かずにはいられません。車さえ入らぬ山の頂にこのようなお社が建てられています。杉のためにお社の屋根をくりぬいたところが特徴的です。ちなみに杉のために境内もくりぬかれています! コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月12日

コメント(22)

-

高野山紀行3ー壇上伽藍

高野山は弘法大師が1200年前に開かれた霊場で、周りを山に囲まれた盆地となっています。その中心が壇上伽藍で、高野山の諸堂が一ヶ所にまとめられています。大門から少し下ると、左手に金堂が見えます。元は講堂だったといわれ、本尊は薬師如来です。ここで、春と秋には仏様と縁を結ぶ結縁灌頂が行なわれます。また、お盆には「不断経」と呼ばれる独特の法要が行われます。金堂の右後ろにあるのが高野山の中心の建物といってもよい根本大塔です。高さは16丈!日本最高の大きさを誇った出雲大社と同じ大きさでした。あまりにも巨大な建物のため、弘法大師の在世中には完成しませんでした!何度も焼失しましたが、その度に立て直されています。ちなみに現在のものは昭和12年完成です内部は密教の祖である龍猛菩薩が大日如来から密教を授かった南天竺の鉄塔を模しているといわれています。朱塗りの外観同様、内部は極彩色で荘厳されています。根本大塔の広場を挟んで隣に、御影堂があります。よく見る弘法大師の肖像画の下になる画像真如親王作の肖像画が修められています。根本大塔と御影堂の間の広場は、お大師さん入定の場所と言われ入ってはいけないといわれています。御影堂より奥まったところに見える多宝塔が西塔です。根本大塔と対をなす建物とも言われます。西塔の南に明神社があります。ここに高野山を守護する神様が祀られています。隣には天野大社と同じように、高野山で修行した僧のお札が打ち付けられています。これが高野山最古の建物で国宝の不動堂です。これ以外にも愛染堂、準抵堂、孔雀堂、大会堂、東塔、六角経蔵などがあります。高野山で行をする僧は、この伽藍をお参りする慣わしになっており、約1時間ぐらいかけて諸堂をお参りします。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月11日

コメント(26)

-

高野山紀行2ー高野山への道

天野から高野山への道で私が知っているのはゴルフ場の横を通る道です。その道を行こうとするとこんな看板が目に付きました。しかも広めの道が伸びています。新しい道が出来たんだろうか?そう思い進みます。しばらく行くと道が狭まっています。不吉な予感が。こんな道です!「路肩注意 和歌山県」という頭の赤い白の杭にロープを張っています。道幅は2メートルないでしょう。注意喚起より、ガードレールを!さらに撮影していると、前方から車が来ました(汗)やむを得ず、相手に下がってもらいました(汗)しかし、その先は新しい道が出来ていました。高野山は車で登ると、延々とくねくねの山道。しかも民家もありません。初めての人は20分以上その道を走り、いい加減疲れが出たところで現われるのが、上り口から中間点の花坂です。高野山に着いた。とはじめての人は誤解しますが、まだまだです。さらにくねくね道を20分程登ります。するといきなり視界が開けて左手に巨大な山門が現れます。ここが高野山の入り口、大門です。この門の左右には「不闕日々之影向 検知處々之遺跡」すなわち、お大師さんはいわれのある旧跡を日々欠かさず回っているという意味で、苦しんでいる人がいたら、そのとき救ってくれるに違いないという弘法大師救世主伝説の元にもなっています。大門を過ぎるといきなり町が現れます。この大門が東西4キロ、南北1キロの高野山平原の西の端です。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月10日

コメント(18)

-

高野山紀行1-天野大社

高野山に所用ありまして、向うことになりました。この日記を書き始めてから3度目の登山。しかし、前2回は高野山を紹介していません。今度こそは、紹介せずには置けません。六月八日に出発予定でしたが、ネットで南海フェリーの時間を見ていると大変なことが発覚!通常は徳島港発6時ごろのフェリーで和歌山に渡れば、高野山にお昼頃着くのですが、船体検査のため、徳島発は3時25分!と11時しかありません(汗)しかも、その3時25分は満車???3時25分は早すぎる?のですが、乗れなければずっと高速を走っていかなければなりません。軽自動車一台くらい何とかなるだろう。ということで、午前2時過ぎに起きたのですが、本堂のお供えなどしているうちに時間は経っていき、ご飯を食べていたら、3時を過ぎてしまった(汗)よく考えると、こんなに早く食べなくても、フェリーの中で食べればよかったと思いました(汗)あせって飛ばしましたフェリー乗り場には3時20分ごろ到着何とか間に合いましたが、鬼のように車が載っています。和歌山に到着してから、下りるまで15分ぐらいかかりました(当然最後尾です)いつもは混んでいる和歌山市内も、五時半過ぎとあってガラガラです。暴れん坊将軍の元居城の和歌山城です。さすがに紀伊55万石のお城だけあって、徳島よりかなり大きいです。お城だけでなく、町自体が対岸の徳島よりかなり大きいです。徳島より小さいのはこちら、紀ノ川です。吉野川よりかなり小さいです。和歌山より、東へひた走ります。このまま高野山へ行く前にどこかでご飯を食べないと・・・と思いましたが、よく考えると、朝食べていました(汗)しかし、高野山へ行くのは早すぎる。思いついたのは天野大社。正式名称は丹生都比売神社といいます。高野山の地主神で高野山を弘法大師に譲ったといわれています。天野は高野山と紀ノ川沿いの町の中間に位置し、かつては高野山へ上る中継地点として栄えました。また古来より、冬の高野山は寒さが厳しいため、番を残して、多くの僧が下へ下りました。天野にもそのような里坊がいくつもあったといわれています。今はその面影もなく、静かな田園風景が広がっています。とはいえ、紀ノ川沿いのかつらぎ町からこんな山道を延々と走ります。これが天野大社です。太鼓橋は土台が石、上に木製の橋が乗っています。本殿のほうから見た太鼓橋。これが本殿です。紫の幕を奉納したのはなんと金剛峰寺(高野山)!高野山とのつながりは深く、毎年高野山には年末に、天野大社からお正月用の箸が届けられます。その箸で元日から15日まで食事をするのですが、何故か箸を洗ってはいけない?なんとなく汚いような気が(苦笑)本殿の脇に納められた札。高野山で行を終えた行者は無事を報告して、札を打ちつけます。 早朝ということもあって、誰もいない境内で一人でお参りしました。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月09日

コメント(26)

-

高野山へ

今日は高野山へ行ってきました。遅くなりますので明日から紀行文を書きます。行き先は立里荒神、天野大社、弁天岳、金剛三昧院です。

2007年06月08日

コメント(26)

-

日本の坊さんはエエ加減?

以前nazunayhさんからこのような質問をいただきました。~~~~~以下質問~~~~~~~~~~~~~~>「テーラバータ仏教」では女犯戒をきちんと守っているのに、日本のお坊さんはエエ加減ではないのか、と詰められました。素光師ならどうお答えになりますか?~~~~~以下私の答え~~~~~~~~~~~~ご指摘の通りええ加減ですね!(苦笑)女犯に限らず、戒を守らないのが日本仏教の特徴です。日本仏教が現在おかれている状況を考えると、戒を守ることが必ずしもプラスにはならず、マイナスのほうが大きいかも知れません。かといって、守らなくても良いとはとても言えません。苦悩するところです。また詳しくは記事にて書かせていただきます。~~~~~以下本文~~~~~~~~~~質問ありがとうございました。遅くなりましたが、書かせていただきます。仏教はインドにおいても、部派仏教と大乗仏教・後期密教では全く違う教えではないかと思われるぐらい違います。さらに仏教は中国を通って日本に伝えられました。当然中国で加えられた教えもあり、日本で独自の発達を遂げた思想もあります。華厳、律、唯識(法相宗)は中国で発達して日本に輸入されました。また密教、禅、浄土、天台は中国よりも日本においてさらに進化を遂げ現在に至っています。原則として現代の仏教は日本の民族信仰すなわち日本教とでも言うべき日本古来の思想の一翼をになっています。よく日本人は、生まれた時は神社にお参りし、結婚式は教会で、死んだらお寺で葬式と言われ、節操が無いように思われます。実際、自分が信仰心があると感じている人は多くはいないでしょう。しかし、これが日本教です。小さい頃から自然に刷り込まれて、信仰していることすら感じていないのです。この日本教で重要なのは、和を乱さないことです。正しい思想であっても、社会に波風を立てることは嫌われます。最近では少なくなったかもしれませんが、「俺の酒が飲めないか」などと絡む人がいます。私も宗教上の理由で酒をお断りすると怪訝そうな顔をされたことが何度もあります。戒律というのは本来神仏など超人間的な者に対してのものです。ですから絶対的なもので個人の事情によって破ることは出来ません。しかし、日本では違うのです。皆が納得する理由があれば破ることは問題になりません。皆と一緒に行動する人間こそが、日本教の信者として認められます。僧侶といえども例外ではなく、戒を守ることが必ずしも評価されず、前述のようにマイナスになることさえあります。日本仏教に関する限り、守るも破るも本人次第。正邪はないというのが私の見解です。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月06日

コメント(50)

-

弘法大師の秘宝とは?その八

普通の感覚では、1000人の弟子を差し置いて長安に来て数ヶ月の弘法大師を密教の正当相承者とすることはとても考えられません。また、恵果和尚の莫大な贈り物には当然それなりの対価を払ったと考えるのが普通ではないでしょうか?後日、弘法大師が伝教大師に灌頂を授けた時は、伝教大師にその費用を用意させたといわれています。弘法大師も当然、伝授の費用を自分で用意したはずです。通説では弘法大師の留学の期間は20年とされていてその20年分の留学費用をまとめて使ったといわれていますが、それだけではとても足りそうにはありません。何故密教の正当相承者となれたか?伝授の費用をどう工面したか?この二つははっきりわかっていません。弘法大師の漢文は日本人離れしていて、読みにくいといわれています。また、通訳なしで生活できるほど中国語に堪能でした。さらに五筆和尚といわれるほどに書家として唐でも有名だったことを考えると、唐に密入国してある程度認められ、改めて正式に日本から留学する方法を勧められたと考えるほうが辻褄が合うかもしれません。当然伝授の費用を用意するスポンサーもあるはずです。(陳 舜臣 の「曼荼羅の人」には弘法大師の伝授費用を用意するスポンサーが登場します)恵果和尚は弘法大師が訪ねた時こう言って喜んだといいます。「汝、先に汝が来たらんことを知り、相待つこと久し。今日、相見えること、大好、大好」恵果和尚は正式な留学生としてやってくる弘法大師を待っていたのかも知れません。 素光ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月04日

コメント(12)

-

怒って怒って怒りまくる!

先週の金曜日は朝から怒りました。何故怒ったか?そもそも伏線がありました。ずいぶん前ですが、隣の神社の神主さんより「枯れたモミの木があるので、切るためにお寺の境内にクレーンを入れさせて欲しい」とお互いに外にいるときに塀越しに聞きました。「別にかまいませんが」と答えました。しばらくして、担当する工事業者がやってきました。「六月一日、二日にお寺の工事業者が休むそうなので(当方も工事を行なっています)神社の工事します。」「うちの工事が休みなんですか?」「工事業者の方からそう聞きました。一日にクレーンを入れようと思うのですが」「試しに入れるんですか?」「工事します」「こっちの都合もあるんですが」(怒)「裏の工事は七月から入ります」「裏の工事?」「聞いてないですか?」「聞いてません」(怒)さらに話を聞くと、お寺の境内にトラックも入れて作業をする予定になっているという。神社側からはそのモミの木のそばまで車が入らないがお寺からならほぼ横付けできるというのだが・・・「そんなのは聞いてない」「見積もりがそうなってます」「見積もりなんかうちには関係ないだろう。お寺の境内で作業する計画は誰がだした!神社かい。」(激怒)後ほど、神主さんと神社総代、業者の三人で挨拶に来ました。作業は神社の境内で行なうということで一旦は収まったのですが・・・当日までに面白くないことが・・・当院でも工事の前には隣接する地主さんには、手土産を持って業者と共に挨拶に回りました。別に地主さんの土地を使うわけではありませんが多少迷惑をかける以上当然のことです。ところが、神社も業者も当院の境内を使うのに手土産なしです。個人的にはともかく、本堂の上をクレーンで通すのに本尊さんにお供えはいるというのが私の見解です。そして当日。業者がやってきましたが、こちらに挨拶もなくいきなりゴンドラを境内に下ろしたり、鉄板を下ろしたりしているので(怒)「何しとる!作業する前には挨拶ぐらいせんか」クレーンを伸ばして作業にかかりましたが、クレーンの後ろに柵もなく、通行の安全を確認する作業員もいない。クレーンのオペレーターに「後ろには誰もつかないの?」「予定にありません」おいおい、危ないだろう。(怒)すぐさま、柵と人員を着けるように怒る。顔見知りの神社総代を捕まえて文句を言いました。ところが、見ていないと後ろの作業員がいなくなる。その度に監督を捕まえては呼びつける。(怒)「こっちも境内を貸している以上は問題が起きた時は関係ないというわけにはいかないでしょう。責任がありますから・・・」とこちらの立場を主張したのですが、「事故が起きた時はうちが全責任を負いますよ」「おいおい、そんな言い方があるか。無制限に責任とるんかい(怒)」怒って怒って怒りつかれてしまった。輪を掛ける様に私の顔を見ても、隣の神主さんが挨拶もしない。「もう工事には協力はしたくない」と監督に言いました。夕方になって神主さんと工事業者の社長と監督、神社総代二人が謝罪に来ました。そこではかなり強く言いたいことは全部言い、神主さんにも工事業者にも謝罪してもらい、総代の顔も立てて工事に協力することにしました。今まで私が甘く考えられていたのでしょうが今回の件で組みにくい人間だと思われたことでしょう。しかし、怒っている時は考えなかったのですが、遥かに年上の神主さんや総代に怒って頭を下げさせたのはどうかとも思います。工事業者にも非があるとはいえ、怒りすぎとも思います(汗)僧侶は、俗世間に関わるべきでなく、神仏の世界にのみ関心を払うべきと一般には考えられています。そう考えると、何も言わずにそのまま工事をさせてもよかったのかとも思います。しかし、寺院の維持ということを考えると、ある程度強く出なければいけません。今回、寺院運営上と宗教上の立場の難しさを考えた事件でした。 コウユウブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月03日

コメント(57)

-

弘法大師の秘宝とは?その七

しばらく空いてしまいました。弘法大師の唐密入国説は以前からありました。大変興味深い説です。弘法大師にはいくつもの解明されていない謎があります。唐へ三十一歳で正式に留学して都長安に着いたのが延暦23年末。留学僧として寺院に入り生活を始めるのが翌年二月。六月に密教の2系統(金剛界・胎蔵界)をまとめ、弟子1000人といわれる青龍寺の恵果和尚を訪ね八月には密教の最奥義である灌頂を授かっています。そしてその四ヶ月後に恵果和尚は亡くなります。実はその灌頂を授かったのはわずか6人。しかもその灌頂には金剛界・胎蔵界の2系統がありますが、両方とも授かったのは弘法大師を除くと義明という阿闍梨しかいません。さらにその義明阿闍梨は若くして亡くなったともいわれています。それ故、弘法大師は恵果和尚から13種の印可を授かっています。弘法大師が密教の正当相承者といわれる所以です。 また、弘法大師は恵果和尚が亡くなって二ヶ月後には長安を出て帰国の途に着きますが、247巻の新訳経典、曼荼羅23幅、絵像15幅並びに密教の法具(拝むときに使うもの)を持ち帰ります。これらは恵果和尚が20数人の写経生並びに、宮廷画工に依頼して青龍寺にあるものと同じものを作らせて弘法大師に送ったとされています。そんなに短期間で密教のすべてを伝えられる。しかも、唐にある最高の画像・法具と同じものまでいただける!真言宗では弘法大師ならそういうこともあると不思議に思われていません。しかし、真言僧としては不適当な発言になりますが、常識的にはありえない話のように思われます。 素光面白いブログを発見しました。ブログ空海ブログランキングに登録していますクリックにご協力お願いします。 ↓人気blogランキングへ

2007年06月02日

コメント(16)

全22件 (22件中 1-22件目)

1

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 「グラビア界最強ボディ」の28歳・榎…

- (2025-11-20 03:00:10)

-

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-19 16:55:20)

-