2007年09月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

仏教と政治を巡る問題

仏教はもともと、政治から離れた教えです。出家という一般社会から離れる手法を取るために、世俗の状況に左右されず、教えを実践することができます。その一方で、どうしても為政者に布教を認められる必要があります。それ故、為政者の政策に反する様な行動は取れません。これは仏教の長所でもあり短所でもあります。対照的なのはイスラム教です。その教団を開いたムハンマドは、為政者として政務を執り、自ら軍を率いて戦争や略奪にも出かけています。政教分離が普通に感じられる日本人からは宗教家という呼び方には「?」がつくことは間違いありません。本当の宗教は政治から全く離れた状態で存在するものではなく、その教えに基づいて政治が行なわれるのが理想ではないでしょうか?その意味では初期の仏教教団は本当に人を救う宗教としては半端なものだったかも知れません。ところで、今回のミャンマーではデモに僧侶が参加し、その僧侶が暴行を受けたことから、混乱が拡大しました。このニュースを聞いてビックリした仏教関係者は少なくないでしょう。なぜなら、ミャンマーの仏教は上座部の仏教(いわゆる小乗仏教)であり、世俗から離れ、自ら覚りを得ることを至上としています。すなわち、僧侶は他人を救済することを目的としている大乗仏教とは立場が異なり、当然のことながら政治とは距離を置いています。それ故、デモに僧侶が参加することは理解できませんでした。一部の指導的立場にある僧侶はデモに参加しないよう呼びかけていたとも言いますが当然の行動でしょう。上座仏教の教義に反する行動ともいえます。その結果として、事態が拡大してしまいました。ある程度予想された事態です。僧院は荒され、仏像も壊されている映像が入ってきました。果たしてこれが、望んでいたことだったのか?軍政が正しいか?正しくないか?という問題は現時点では判断がつきかねます。しかし、仏教教団が攻撃を受けている状況では、何らかの対策を考えざるを得ないようにも思います。私は明日も利他行をしたいと思います。 素光ブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月28日

コメント(30)

-

僧侶よ武器を取れ?

このところ風雲急を告げるミャンマーですが、ついにこんな事態に!~~~~~以下読売新聞からの引用~~~~~~~~~~~ミャンマー軍事政権、僧侶650人以上拘束 ミャンマー軍事政権は27日未明、最大都市ヤンゴンで、反政府デモを主導した僧侶らが所属する僧院数か所に武装兵士を突入させ、僧院の建物を破壊するとともに、僧侶650人以上を拘束した。 軍政が、連日のデモ活動を強硬手段で阻止する姿勢を鮮明にしたことで、僧侶や市民による軍政への異議申し立ては、早くも正念場を迎えた。 在ヤンゴン消息筋などによると、27日午前0時(日本時間同2時30分)ごろから、治安部隊がヤンゴン市北部ヤンキン地区のモーコン僧院や、南オカラパ地区のグェチャン僧院など数か所を急襲し、門扉や建物の一部を棒などで壊した。さらに、敷地内で休息するなどしていた僧侶を次々に拘束し、車両で運び出したという。僧侶側の負傷者の有無は不明だが、一部で暴行があったとの情報もある。 また、ヤンゴン以外の同国東北部でも、僧院が摘発され、僧侶が連れ去られた、との報道もある。 一方、軍政当局は、26日夜から27日朝にかけ、民主化運動指導者アウン・サン・スー・チーさん(62)率いる国民民主連盟(NLD)の広報担当者など、メンバー数人を拘束した。 今回の大量拘束は、デモを主導する僧侶や民主活動家の動きを一気に封じ、混乱の収束を狙ったものとみられる。軍政関係者は本紙の取材に対し、「我々は何があろうと、デモ撲滅に努める」と語った。しかし、僧院の破壊や無抵抗な僧侶に対する暴行は、僧侶を尊敬する市民を一層刺激する可能性が高い。軍政の動きに反発した僧侶や市民が27日もデモを決行し、治安部隊との衝突が激化する懸念も高まっている。(2007年9月27日13時50分 読売新聞)元記事はこちらhttp://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070927it04.htm~~~~~以上引用~~~~~~~~~~~~~~もともとは軍事政権による燃料費値上げを機に民主活動家が始めたデモに僧侶が参加。その僧侶を暴行したことから、事態が拡大したといわれています。ここまで来たら、宗教弾圧の様相を示しています。もはや「僧侶よ武器を取れ!」といいたいところですが、何とかする方法はないのでしょうか?とり急ぎ宗教手段として祈りをささげたいと思います。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月27日

コメント(30)

-

眉山へ

お昼から少し暇ができたので、眉山へ向いました。密かに高野山の単独登嶺を狙っていますので、そのトレーニング方々登りました。山頂までは歩いて片道約5キロの道のり、木々に囲まれた遊歩道から車道とはいえ、両側から木が生い茂った道を登って行くとやはり人間は自然の中で生きるのがいいのだろうか?そんな感じを抱かせます。一時間足らずで山頂に到着します。ところで、明日は四国アイランドリーグの徳島対香川の試合が香川オリーブ球場で行なわれます。徳島は後期の戦績が6勝29敗の勝率0.171!なんと一人負けで、唯一優勝争いからカヤの外。しかも、現在泥沼の16連敗!ダブルヘッダーなので一つぐらい勝つかも知れません。応援に行きたいところですが予定があります(苦笑)ところで高知球団が運営が困難になったため、経営者を公募しています。高知には有力なスポンサーが見つからず、運営が難しい状況です。加えてナイター設備のある球場がなく、ほとんどデイゲームです。そのため観客動員数において、超弱体チームの徳島にさえ大きく劣っているのが現状で、経営が困難となっています。経営者が見つからなければ高知球団がなくなる可能性もあります。そうすると3チームで試合に・・・はならないでしょうね。四国アイランドリーグ存続の危機!年間3000万円ぐらいの資金が必要ともいいます。福田政権には、米軍の思いやり予算を削るか、自衛隊の海上給油をやめて浮いた予算から公的資金の導入をお願いしたいところです。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月26日

コメント(24)

-

仙人の翼

その昔、高尾山に女仙人がいたと聞いたことがあります。そんなに昔の話ではありません。明治時代の話です。その人は、断食を100日以上?経験したといわれ、ほとんど食事を取らないそうです。取材記者が高尾山を訪れた時、40歳を過ぎていたにも関わらず、20代半ば位に見えたそうです。山野を飛ぶように駆けるそうで、あまりの速さに取材記者は全くついて行けなかったそうです。そんな話は作り話だと思っていました。私は縁あってある山の中腹にあるお寺で断食をすることになりました。断食中は動かないでいると、筋肉が衰えて歩くことさえ困難になってしまいます。ですから、無理してでも動かなければなりません。しかし、体は鉛を仕込んだように重く、だるく、座っていることすら億劫になります。その状況下で裏山へ登りました。まったての急な登りが続きますので、5メートル・10メートル進んでは休み、階段では一段ごとに休みました。そのうち、山の気を取り入れながら、呼吸と足の踏み出しを合わせると、ゆっくりながら、休まないでも上がれるようになりました。そんな生活が10日ほど続いたでしょうか?不意に断食を打ち切り、少しだけ食料を口に入れました。すると、体が翼でも生えたように軽いのです。昨日まで地獄のように苦しんでいたまったての登り坂も駆け上がるように登ることができ、息が乱れることもありません。不思議な感覚でした。しかも食事は、成人男性の一食分の半分を三回に分けて食べているようなものでした。栄養学的には全く足りません。しかし、その状態で体は普通以上に動いたのです。冒頭の仙人さんはこの技を身につけていたに違いありません。ところが、翼には使用期限がありました。食事の量が増えて行くにつれ、段々からだが重くなったのです。一週間後にはその感覚は全く無くなりました。 素光ブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月24日

コメント(40)

-

お彼岸の中日にも関わらず

>世の中の物事は自分の思う通りに進みません。>自分という「我」があって世の中と自分を分けてしまうからです。>「無我」になって世の中のすべてを受け入れましょう。>自分と他との垣根を取りましょう!>そうすれば、怒ることなどありません。以前こう書いて、自分を戒めていました。>「すぐ怒る」>という所は早急に改善しないとと三日前に書いていますが・・・怒ってしまいました(汗)今日は2時から地蔵講。本堂を開け、お参りの人も何人か集まっていました。そこへ、やってきたのは以前から、問題のあるAさん御一行。ある墓地が継承者不明になり、長年お参りされていません。その墓地に「所有者のかたは申し出てください」と札をつけた所、Aさんが「私はこのお墓の持ち主では無いのだが」と名乗りを上げてきました。Aさんは自分があるお墓の持ち主ではないと自分で認めているにも関わらず、自分がそのお墓を使おうと考えているようです。その持ち主を教えるからその人がお墓をみないのなら私がそのお墓をみたい。しかも、私にその持ち主と交渉してくれという恐ろしく都合のいいことを言っています。午前中に留守電に「Aです。これから行きます」(おいおい、お彼岸の中日なのに、面倒なことを話す時間なんかあるか)と思っておりましたところ、一番忙しいときにやってきました(苦笑)挨拶もなしに、話し始めましたので既にカチンと来ました。玄関先で話しておりましたが、お参りの人がやってきても道を明けません。「お彼岸の中日の忙しいときでなく暇なときに来てくれないと。出直して3時ごろに来てくれませんか」と言ったところ「こっちは約束してきている、それにあんただけが忙しいわけじゃない」などというので、「こら、どけ、ケンカしに来たんか!」と言うとさすがにお参りの人に道を明けました。その後もエキサイトしてしまいましたので、お参りの人にもまる聞こえ(汗)Aさんも集団でやってきたら、自分の言い分を認めてくれると思っていたのでしょうが、こちらが全く認める気配は無いと気付いたのか、当初の主張は引っ込め、自分で持ち主と話すると言い出しました。それはさておき、怒ったまま護摩を焚いたところ今だかつて無いひどい出来(汗汗汗)やはり、心がそのまま炎の状態に現れるのでしょうか? コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月23日

コメント(22)

-

とらねこもダウン

暑さ寒さも彼岸までとも言いますが・・・暑いです。今日の徳島の最高気温は32度。最低気温は熱帯夜を僅かにきる24.2度気象庁公認の日本の最高気温記録42.5度を記録した鳴門のすぐそばとはいえ暑すぎます!とらねこも仏道修行どころではなくダウン!テンカウントでも起きません(笑) ゆうきブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月22日

コメント(24)

-

もてなしの心

今日からお彼岸です。お彼岸特集をまとめておきますのでご覧ください。お彼岸ー明日のためにその一 布施(ダーナ)お彼岸ー明日のためにその二 持戒(シーラ)お彼岸ー明日のためにその三 忍辱(クシャーンティ) 明日のためにその四 精進(ビーリヤ)お彼岸ー明日のためにその五 禅定(ディヤーナ) お彼岸ー明日のためにその六 智慧(プランジュニャー) ところで、昨日はるばるカナダからtamalalalaさんが来訪されました。ところがあいにく法務に出かけるために着替えていた途中でした。そのため少し立ち話をさせていただいただけで、法務のついでに徳島駅へ送らせていただきました。十分なもてなしもできず、大変申し訳ありませんでした。あらかじめ連絡をいただいていたら・・・といいたいところでありますが、本来お寺は、人が来ることが前提のものです。いきなり来られて困るようではいけないのですが(汗)以前ある住職から、「近くへ来たら寄って下さい」と言われたので、近くまで行ったときに寄ったら、「あらかじめ連絡してから来て欲しい」と門前払いをされたことがあります(苦笑)一方、ある遍路道沿いのお寺では、住職と奥さんしかいませんが、いつも食事は多めに作られていました。その理由はお遍路さんがやってくるとお接待で食事を出すからだそうです。人のことはさておき、「愛想がなく」「ぶっきら棒で」「すぐ怒る」という所は早急に改善しないと(汗)コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月20日

コメント(34)

-

日本兵遺骨が見世物に トラック環礁

ミクシーでこんな記事を見つけました~~~~~~~~以下引用~~~~~~~日本兵遺骨が見世物に トラック環礁 水深45メートルの海底に眠る愛国丸の上甲板には、観光用のプレートと日本兵の遺骨が置かれていた=井上達昭さん撮影 世界有数のダイビングポイントとして知られるトラック環礁(ミクロネシア連邦チューク州)で、日本兵の遺骨が見せ物にされている-。こんな情報を耳にした国際協力機構の職員が現地に赴き目にしたのは、現地のガイドが沈船の中に眠る遺骨を甲板に並べ、欧米のダイバーを案内してチップを得ているという現実であった。 連合艦隊泊地であったトラック環礁は昭和19年2月17、18日の両日にわたってアメリカ軍の空襲を受け、艦船43隻が沈められた。戦後、日本政府によって遺骨の一部は引き揚げられたが、大半は船の中に眠ったままだ。 戦没者慰霊と遺骨収集に関心を持つ国際協力機構の井上達昭さん(41)が休暇を取って現地に入ったのは8月末。 「私の関心は愛国丸のご遺骨の状態を確認することでした。ガイドに案内されてたどり着いた愛国丸の上甲板には、船の名前を記したプレートが置かれ、その前にご遺骨が並べられていました」 現地で情報を収集すると、ガイドたちがいくつかの沈船に自分だけの遺骨の隠し場所をつくっていることがわかった。また、ホテルのポスターや沈船観光を手配する旅行会社のホームページには、必ずといってよいほど遺骨の写真が使われていた。 「ガイドたちは欧米のダイバーをそこに案内し、多めのチップを得ているそうです。さすがに日本人とわかるとそこに誘うことはないようですが」 沈船を重要な観光資源と考え、遺骨の引き揚げを“墓あばき”と感じるミクロネシア側は、遺骨の持ち出しを固く禁じている。そのため、日本政府が要請し、相手の承認を得ないかぎり、見せ物となっている遺骨に手が出せないのが現状だ。 「トラック環礁の遺骨の収集については、厚生労働省が終結を宣言しています。予算がつかないというのなら、ボランティアのダイバーを動員するなど、政府には何らかのアクションを起こしてほしい」と、井上さんは話す。そして、自身のできることとして、世界最大のダイバー養成機関「PADI」の機関紙に戦没者と遺族の尊厳を踏みにじる猟奇的なダイバーの趣味を告発する手記を投稿する予定という。 「女ひとり玉砕の島を行く」の著者であるジャーナリストの笹幸恵さん(32)はこう話す。「遺骨を見せ物にするなんて、ダイバーの良識以前に、人間としての良識の問題。その観点から、遺骨の引き揚げを“墓あばき”と感じるミクロネシア側に、日本政府は粘り強く働きかけて、一刻も早く見せ物にされているご遺骨を引き揚げるべきです」~~~~~~以上引用~~~~~~~元記事はこちらトラック環礁といえば日本の真珠湾とも言うべき海軍の大軍事基地がありました。1944年アメリカの空襲により、五十隻あまりの軍用艦、輸送船が沈没しました。この遺骨が現地にまだ残されたまま、見世物にされているのは残念でなりません。何とかならないでしょうか? ゆうきブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月18日

コメント(27)

-

再び正座の話

昨日、正座の話をいたしましたが、最近は生活環境の変化により正座をすることも少なくなっているようです。新築の家ではせいぜい畳の部屋は一部屋ぐらい。当然正座をする機会は減ってきます。高野山でも教学などの講義はイス席でした。ただ、他はすべて正座なので、一日中正座が続くこともありました。ところで、葬祭場でのお葬式はほとんどイス席です。当然、坊主もイスですが・・・困ったことがあります。正座に比べて声が出ないのです。私だけかもしれませんが、イスでは力が入らず、お経声がやや弱いです。やはりお経を唱える時は正座でしょうか?昨日bacchirinさんより指摘がありましたように、成長ホルモンが200倍でて、毛細血管がふえるので、しびれは、健康にはよいそうです。また正座で我慢することが、忍耐力を形成するとも言います。ちなみに、禅定には「左足を下にして上に右足を乗せる半跏座」がよいようです。正座では何故か「日光の手前」です。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月17日

コメント(25)

-

足がしびれて(汗)

このところ、法事で足がしびれます(汗)以前も正座について書きましたが、正座は慣れるものではありませんし、鍛えてもさほど強くならないと思うのですが・・・それにしてもこのところ、40分程度の法要で足がしびれて困ります(汗)今日も法事があったのですが、施主の方が「お坊さんに最初に使ってもらう」と盆字の入った半畳程度の敷物を持ってこられました。じゅうたんのような敷物なので、ご主人がさすがに足が痛いでしょうとその上に座布団を置いてくれようとしました。すると奥さんが「敷物の上に座布団を置くと意味が無いので、 そのままでお願いします」ご主人がそれは失礼だろうといわれましたが、私は「大丈夫です。座布団がない方が、正座は楽なんですよ」といい、そのまま法要を始めました。ところが・・・全然大丈夫ではない(汗)本来は法要を終わってすぐに、すっと立ってそれから座って礼拝をするのですが足がしびれて立てません(汗)立たずに礼拝だけして、後ろを向いて足をほぐしながら、少し法話。それから改めて仏様に向かい、立ち上がって礼拝。こうすれば誰からも足がしびれているとは気付かれないでしょう。原因は最近始めたお散歩?(推定)先日の高野山登嶺で体力の低下に気付き何とかしないといけないと思い始めました。徳島の顔、眉山の上り口まで歩いて10分。そこから山道と階段を上り、車道に出てから、約一キロ登り、戻って来ます。約5キロの行程ですが足がガクガクになります。果たしていつまで続くか?よく「三日坊主」と言われますが、坊主は10年ぐらいやっています。(笑)コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月16日

コメント(26)

-

憲政の常道はどこへ

安部総理のいきなりの辞任には本当に驚かされました。参議院選での大敗を無視しての組閣してわずか一ヶ月あまり、国会の所信表明演説の二日後に何故辞任?誰もが理解しがたいとしかいい様がありません。機能性胃腸症という病名で入院。うつ状態だというのですが・・・個人であるならともかく、日本の総理大臣なのです。精神的な病気など許されるはずがありません。国民に対する責任はどうするのでしょう?何故そのような人を首相に祭り上げたのか?それにこのような国民を愚弄する辞任に至るまでに何とかできなかったのか?会見の直前でも身を挺してでも止める人間がいなかったのか?側近をはじめ、自民党の執行部は全く知らなかったとはいえないはずです。それこそ、強制的にでも病院に送り込んで、その上で辞任させれば、国民の理解を得られたはずです。そのような智慧も働かなかったのか?いきなり某国が攻めてきたら?あるいは、大地震が起こったら?そのような非常事態になったらどのような対応をするのでしょう?巷では当然次の総理は誰かということに関心が集まります。ところが、何で自民党から???少なくとも早期に首相を立てるべきでしょう。それにもかかわらず、自民党の総裁を決めてから首相を選任するというのは理解に苦しみます。確かに衆議院で多数派を占めている自民党ですが、今回の安部首相の辞任劇による責任は誰が取るのでしょう?少なくとも突然辞任するような首相を選んだ政党には責任があるはずです。それを安部首相個人の責任に押し付け、自分たちが全く関係がなかったかのごとく、立ち回り、あたかも被害者のごとく緊急事態などと騒ぎまわるのは茶番としか思えません。マスコミが次の首相を自民党総裁が務めることを前提として報道を繰り返すのは何故でしょう?政権を野党第一党に渡すのが憲政の常道です。そうでなければ、誰が首相になっても国民の不安は解消されません。 ゆうきブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月14日

コメント(24)

-

高野山登嶺その六 大門は見えた?

休憩場所の矢立からは急な上りです。それを登りきると、袈裟掛石押上石があります。これにはこんな由来があります。「弘法大師の母君、阿刀氏はある日、禁を破って五十四町石あたりまで登山してきました。ここより先は入れませんよと大師がいくら説明しても母は聞き入れません。そこで大師は石に袈裟をかけ「ここを越えられますか」と告げます。言葉どおり母が飛び越えようとすると突如雷鳴がとどろき、火の雨が降ってきました。 驚いた大師はとっさに岩を手で押上げ、その影に母をかくまいました。五十四町石の先にあるその岩には今も大師の手形が残っているといわれており、ここからが高野山の清浄結界とされるゆえんです」このあたりまで来ると、高野山が近いことを告げるように杉の大木が姿を現わします。先頭集団は完全にバラけています。それまでは、皆相手に合わせる余裕があったのでしょうが、疲れてきたのでしょう。自分本来のペースで歩き始めたのでしょうか?四十四町石です。なぜか二本あります。道が変ったのでしょうか?やっと4分の3来ました、後5キロ弱です。不意に視界が開け高野山への自動車道に出ます。ここが最後のサポート地点。しかし雨は土砂降りに近くなり、雨露をしのぐ場所はありません。これまでの雨と汗でずぶ濡れ状態でしたので、もう合羽は使用しないことに決めました。私がここで休憩しようとザックから水を取り出していると、後続を待つことなく、先頭集団が出発し始めました。休むことなしに、出発???と思いましたが、あわててついていきました。そこから程なく行ったところに休憩所があり、そこでの休憩を選んだようです。私もそこで少し休んでいましたが、後から来た人が、そこで休むことなく、先へ進みました。皆濡れているままでそこにいるのは嫌だったんでしょう。ついて行こうと思い、後を追いかけます。ここから先は土砂振りの中を進んでいきます。冷たい雨に混じって時折暖かい汗が、顔を流れます。最後の最後に、このルートで最も急勾配と思われる坂を登りきると高野山の大門です。霧の中で浮かび上がる大門の杉いつからここで登嶺の人々を見守ってきたのでしょうか?気温は21度。気温はどんどん下がっており、40分後、壇上伽藍へ向った時は20.6度になっていました。台風が接近していたにも関わらず、台風のもたらす熱帯の空気が入ることはありませんでした。(ちなみに徳島では翌日35度という高温に)続々と上がって来て休む登嶺団この後壇上伽藍へ参拝しました。数々の不安を抱えながらの高野山登嶺でしたが、最後までたどりつくことが出来た理由は1、サポート隊があり、不要な荷物を持ってもらえ、必要なものを供給してもらえたこと。2、周りに人がいたため励ましてもらえたこと。3、適当な気温で雨が降っていたため、体がちょうどよく冷やされたこと。すなわち弘法大師のお導きがあったといえるでしょう。また今回の登嶺を企画していただき、大覚寺教学部並びに援助協力いただきました、大覚寺青年教師会の皆様には本当によい縁をいただき、心より感謝いたします。しかし、今回浮き彫りになったのは、自分の体力の低下です(汗)一方でもう一度自分ひとりで町石道を歩きたいと思いました。弘法大師との同行二人です。今回とは違った姿を見せてくれるに違いありません。そうすると、まず慈尊院へのアクセスから自分で考えなければなりません。また、食料・水を自分で背負わなければなりません。そのためにはまず体力が必要です(苦笑) コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月12日

コメント(30)

-

高野山登嶺その五 驚異的なハイペース

二つ鳥居から下りに入ります。前々回にもお話したように、体力的な不安がありますので、山登りでは杖など使用したことが無かったのですが、今回は体力の消耗を避けるため金剛杖を持参いたしました。上りでは持っているだけで、使用していませんので「杖は持ってきただけですね」などといわれていましたが、下りでは能力を発揮しました。山中に祀られた岩の上に生えた巨木太古の昔、ここを通る魔物をお大師さんが封じたのでしょうか?ゴルフ場の脇を通って昼食場所の地蔵堂に到着。雨はしばし上がっていました。足が疲れていますので、靴を脱いで休憩。食事を取っていざ出発。ここまで、まだ、半分に及ばない8キロ足らずです。前半は私は抑え気味に歩いていました。ところが、意外に歩けることが判明しましたので、思い切って先頭グループについていく事にしました。先頭を引っ張っているのは、本山役員のS僧正。私より二十歳ばかり、年長と思われますが本格的な山登りの装備をされており、相当な健脚です。ついて行くのがやっとで、写真を撮っているとあっという間に置いて行かれます。ようやく半分の九十町石ところで、こんな山奥に高さが二メートル以上の石の柱をどうやって持ち込んだのでしょう?四国のへんろ石は分岐にあるだけですが、これは約100メートル毎です。いくら天下の高野山とはいえ、これを作るための労力は並みではありません。信仰の力というものを感じざるを得ません。しかし、食べたすぐに動き出したこともあり、腹痛になりました。それにも関わらず先頭集団は相変わらずのハイペースです。後続はもう見えなくなっていますので、ついていかざるを得ません。急な上り下りに振られながら、S僧正はなかなか休憩されません。ようやく矢立に到着高野山へかつらぎ町と九度山から登る国道がぶつかるところ、高野山への登り道で唯一店があるところです。このすぐ上には花坂があります。地蔵堂では一旦止んでいた雨ですが、再び本格的に降り始めました。お茶屋さんの店先でしばし休憩します。前回までと同じ約6.5キロをわずか1時間半程度で一気に歩きました。ここまで来たら、最後まで行けそうという感じはありますが、股の付け根に痛みが走っています。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月11日

コメント(22)

-

高野山登嶺その四 天野と二つ鳥居

一里石を過ぎると道が狭く、しかも岩を穿ったようなあるいは土を掘ったような道が現れます。晴天が続いている時ならともかく、雨にぬれている時は滑りやすい道です。しかもある程度の雨量があるときには、この道が川になることは間違いありません。六本杉という名前の峠でしばし休憩しますが雨が強く本降りになって来ました。しかし、雨露をしのぐ場所はありません。皆立ったまま、しばしの休息を取ります。高野山へは七口といわれる7つの登り口がありました。そのうちで最も古いルートといわれるのが、この町石道です。上り口の慈尊院のある九度山は慈尊院にいたお母さんにお大師さんが月に九度会いに来られた(それくらい頻繁にという意味です)ということからついたといいます。ちなみに、江戸時代になると、この町石道よりも京に近い高野街道(極楽橋から女人堂へ上がるルート)がメインルートになったといいます。霧が出てあたりが薄暗くなってきました。高野山は霧が発生しやすく、雨上がりはほとんど発生するといっても言い過ぎではありません。まさに黄泉の世界へ通じる道かとも錯覚してしまいます。天野が見える展望台に到着しました。しかし、霧が深く最初は何も見えません。しばらく雨露をしのぎながら休憩していると、霧の中から天野の里が出現しました。天野は高野山への上り口として天野大社を中心にかつては栄え明治までは高野山の下寺が多くあったとも言います。それと姿を現わしたのが、お大師さんが建立したと伝えられる二つ鳥居!高野山の地神であった丹生明神とそれを祀っていた高野明神の鳥居といいます。町石道から天野大社への遥拝所ではないでしょうか。 ずいぶん進んだような気がしましたが、ここまで慈尊院から約6.5キロです。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月10日

コメント(22)

-

高野山登嶺その三 高野山に登る意味は?

展望台を過ぎて少し進むと、舗装された道と別れを告げ、地道に入ります。途中車道と交差する地点で、休憩します。草が刈り込んであったため通行には支障ありません。サポート車が入ってきて、飲み物等を補給してくれます。まさに至れりつくせりです。現在は徒歩で高野山に登るということは、ハイキングやスポーツとして以外には全く無いといっても言い過ぎではありません。高野山真言宗の総本山ですが、高野山真言宗の僧侶ですら登ったことが無い人がほとんどで、バス・電車ーケーブルカー・自家用車によるものがほとんどです。しかし、高野山に徒歩以外の手段で登れるようになったのは、真言宗1200年の歴史に中で、ほんの百年足らずです。すなわち、かつては徒歩で登れないものは高野山が拒んできたのです。そう考えると、一度は高野山に徒歩で登って見なければならないと思うのと同時に、当座に必要な荷物以外を、サポート部隊に預けしかもいたるところで食料・飲み物その他のサポートを受けながら高野山に登ったところで、先人の苦労がわかるわけではありません。果たして宗教的な意味があるのだろうか?そんなことも考えてしまいましたが、一人でそれなりの水・食料・着替えなどを背負い高野山に登れるか?というと全く自信がありません。私も今の時代でこそ、高野山に登れるのだ。そのことに感謝すると同時になんとなく寂しく感じてしまいました。道も多少急な登りが出てきます。山中に何故か口をあけている沼夜遅く通ったら、何かこの世のものでないものが姿を現わすかも知れません。曇りのまま一日中持ってくれるか?という皆の期待を裏切り、ついに雨がポツポツ降り出しました。しかも、薄暗い杉林です。やっと慈尊院から一里(約4キロ)着ました。一里の町石?が144町石と並んでいます。まだ全工程の5分の1に過ぎません。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月09日

コメント(14)

-

高野山登嶺その二ー体力と靴の不安

まずスタートは階段を登りきった丹生官省符神社からです。お賽銭を入れて二礼二拍手一礼をして道中の安全を祈願します。町石は180といいます。1町は約109メートルすなわち約19.6キロの道のりです。これが179町石です。実はこの時点で私にはかなりの葛藤がありました。普段からギリギリになりないと腰を上げない性格が災いして、この登山のための靴を買いに行ったのが3日前!(以前使っていた登山靴があると思っていましたが、処分したことを忘れていました)軽登山靴でかまわないと思っていたのですが、あいにく軽登山靴では足に会うものが無い(汗)入荷するのは2~3日後ということで、本格的なものを購入しました。足慣らしを2日間しましたが、まだ足にあっていない(汗)しかも以前山登りをしていた頃より、恐ろしく体力が落ちていることを発見(汗)ソールが固いため、重装備での登山には対応できるのですが、普段鍛えていない私には・・・重すぎて使いづらい(汗)晴天の予想ならば、スニーカーを使おうと準備しましたが、あいにくこの時点でこの付近は終日雨の予想!残念ながら使用できません。さらに、この当時は雨は上がっていましたが、もし雨が降ってきた場合は合羽が必要になりますが、合羽を着ての山登りは困難を極め、リタイア必死です。どこで止めようか?何箇所かあるサポート地点を確認して、とりあえず最初のところまで行こうと思いました。ちなみに、徳島より参加されたT師が「実は三日前に登山靴を買ったんですよ」という話を聞いて少し安心しました(笑)しばらくは畑の中の農道を進みます。眼下には紀ノ川沿いの町が見下ろせるこの展望台が最初の休憩地点です。ここでまだ1.6キロ!10分の一も進んでいません。コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月08日

コメント(12)

-

高野山登嶺その一 序章

前回の日記に書いたとおり、高野へ向います。バスはJRの高速バス。到着はJR難波駅、南海難波駅まで行かなければなりませんが、ネットで調べてもいまひとつわかりません。大阪在住の常連の方にメールで尋ねましたら、500メートルぐらいとのこと、しかし、行ってみると迷ってしまいました(汗)食事を取って、宿泊先の紀伊見荘へ八時前に着くと「食事どうぞ」六時以降についた場合は食事なしのはずでは???もったいないのでおかずだけいただきました。明日に備えて早く眠りたいところですが、なかなか寝つけません。多少睡眠不足のまま朝を迎えました。朝食を取って、バスで上り口の慈尊院へ朝のうち少し雨が降っていましたが、上がっており虹が出ていました。果たして希望の虹でしょうか?程なくして上り口の慈尊院へ到着。高野山にお参りする際にはこの慈尊院にお参りするのが慣わしとなっています。後宇多法皇は1313年念願の高野山登嶺を果たされました。弘法大師と密教への重いが篤い法皇は徒歩で、しかも町石を一基づつ礼拝念誦しながら登られたといわれています。途中雷雨に打たれ疲労困憊して一時気絶されながらも、配下の勧める輿には乗らず、徒歩での登嶺を果たされたといいます。本堂前でのお勤めをすませ、いざ出陣!いきなり丹生官省符神社の石段が待ち構えます。今回、後宇多法皇のお姿も登嶺していただくことになったようです。当然そのお姿を普通の登山の格好でお持ちするわけにはいかず、法服にて背負ってお運びするようです。高野登嶺はいかなる運命が待ち受けているのでしょうか?コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月07日

コメント(26)

-

高野山へ

六月に青年教師会のH師より、高野山町石道(歩き山道)登山の話がありました。今年大覚寺では御宇多法皇(大覚寺中興)の入山700年記念法要が行われますが、その一環として、高野町石道の登山が計画されているそうです。高野山には3年間おりましたが、町石道は一度も登ったことがありません。その理由としては、1、町石道が20キロ以上と長いため、 朝早く麓の慈尊院を発たなければならないこと。 2、高野山から朝早く麓に降りる手段が乏しいこと。3、慈尊院からの登り道に案内が必要なことなどがありました。しかし、今回このようなチャンスが訪れた以上はなんとしても行かねばなるまい。町石道を登らずして高野山を語ることなかれ!問題は、登山は丸一日つぶれます。さらにその前後一日、計三日が果たして休めるや否や?お葬式さえなければ・・・と思っていました。そうすればゆっくり過ごせると思っていましたが・・・それ以前に「ご参加にご検討に当たっては、体調・体力を 勘案いただきますようお願いいたします」 というのが問題かも(汗)体力には自信がありましたが、それは10年以上前の話。普段から運動をしていない上に、人生の半分を大きく過ぎています(汗)しかも、よく日程を確認すると前日はなんと「J蔵院の会式」という法要が入っています(汗)さらに、隣の神社が当院との境界の塀を壊してやり直す工事中!その前工事として、当院の槙が神社側越境している部分を一部伐るということを許可したところ、見ていない隙に越境する可能性のある枝が当院の敷地部分まで全部伐られてしまった!目を皿のようにして工事を見ていないと、大阪城のように外堀どころか内堀まで埋められかねません。三日もお寺を不在にしたら・・・ということで、急遽日程変更!五日はJ蔵院の法要のあと、隣の神社の工事を見届け、夜に前泊地で登山隊と合流。六日登山してトンボ帰りで徳島へ戻る強行軍になってしまいました。しかも、現在台風が接近中雨の登山となるおそれが(汗)果たして高野登山は如何に? コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月05日

コメント(32)

-

お寺を訪問する人々

最近少しスランプです(汗)なかなか書く課題が決まりません(汗)もうそろそろ書くべき内容が枯渇した、あるいは頭自体が枯渇したのか?(苦笑)ところで、お寺にはさまざまな人がやってきます。よくあるのは「四国を廻っているんですが、何かいただけませんか?」というお遍路さん。何かお菓子なり、飲み物、果物などを差し上げます。しかし、つわものになると「食べ物は持っているのでお金が欲しいんやけど」という輩も(苦笑)また、お遍路のはずなのに、近くで何度も見かける???ということも(苦笑)さらにその人がやってきて、真顔で「近所に住んでいるものですが何か仕事をください」といわれた時は目が点に(お遍路にはずなのに)「○○まで帰るのにお金がないので、お金を貸してください」という人もいます。怪しいとは思いつつも、困っているといわれると多少は力になってあげようとは思うのですが・・・かと思うと、「悪霊が取り付いているので祓ってください」といきなりやってくる人がいます。「では祓いましょう」と準備をしていると、「気分が悪いので帰ります」といきなり帰られてしまいました(苦笑)また、紙袋一杯のお札を持ってきて、「○○寺の檀家なんですが、通りかかったので処分してください」(おいおい○○寺へ持っていかんかい!)と思いつつも「供養料いただきます」というと「では結構です」と帰られてしまいました(苦笑)さらに凄いのは勧誘にやってくる新興宗教わざわざ、お寺にやってくるのは縁があるに違いないと暇なときはお茶を出して相手をしていました。ところが、怪しい宗教団体の人間をお寺に上げているのは問題という指摘がやむを得ず断ったら、その人はもう来なくなりました。 コウユウブログランキングに登録しています。クリックよろしくお願いします。 ↓

2007年09月04日

コメント(37)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

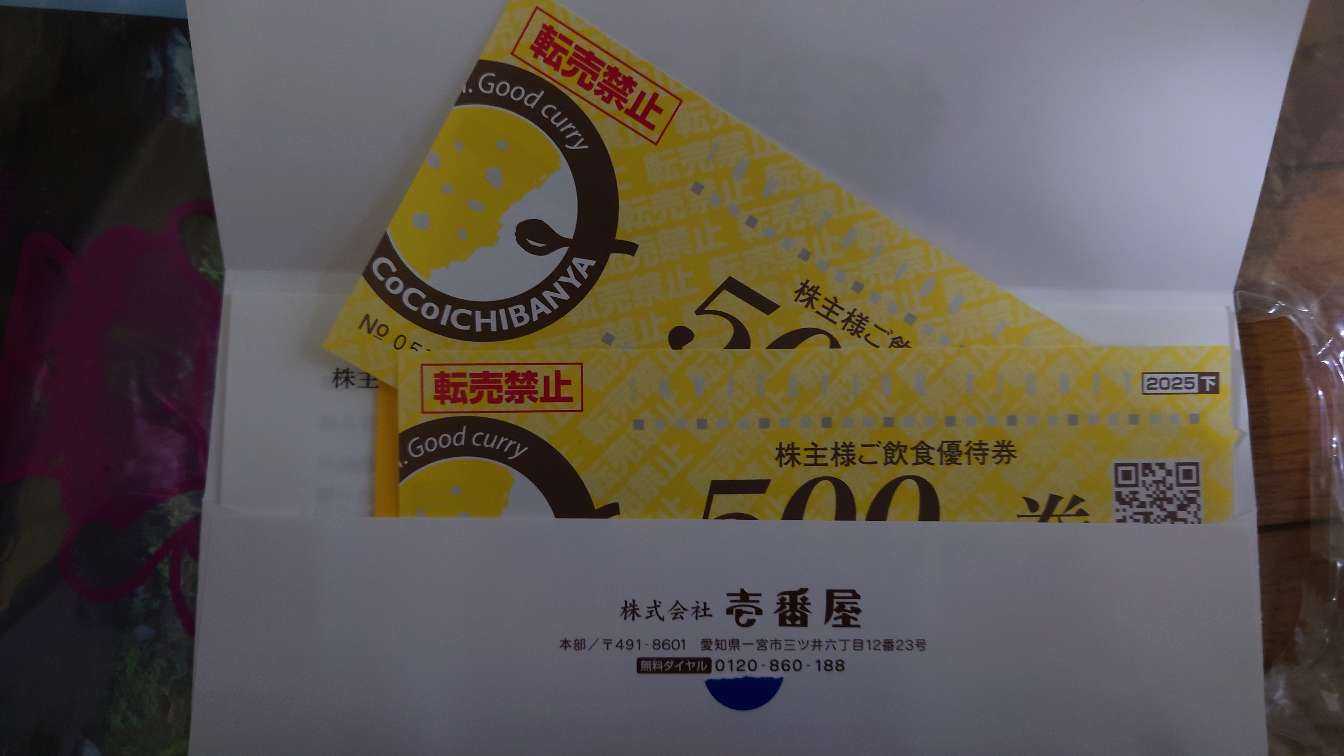

- 株主優待コレクション

- 壱番屋から株主優待券が届きました。

- (2025-11-19 23:37:42)

-

-

-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…

- 【CP 500円OFF】ブラックフライデー…

- (2025-11-20 06:51:46)

-