2015年03月の記事

全115件 (115件中 1-50件目)

-

大根 26回目の収穫をした 東日本大震災4年と20日後に

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした01月25日 17回目の収穫をした02月01日 18回目の収穫をした02月08日 19回目の収穫をした02月15日 20回目の収穫をした02月22日 21回目の収穫をした03月01日 22回目の収穫をした03月08日 23回目の収穫をした03月14日 24回目の収穫をした03月22日 25回目の収穫をした03月29日 26回目の収穫をした だいこんの在庫 g-09 04本 m-20 04本 m-06 04本 合計 12本くらい毎週4本づつ 収穫すると まだ03回くらい 収穫できる予定 大根 葉と花がトウ立ちしないように 葉をカットしておいた東日本大震災 3月11日発生03月31日は既に4年と20日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 原発を再開する前の準備(1) 住民避難のタイミング 2011年3月11日、地震で揺れた後、津波も来て福島第一原発は冷却ができなくなり、爆発の危険性はほぼ100%になった。私の資料では夜6時、あるいは9時には1日以内に爆発する可能性がきわめて高い状態になった。情報が公開されていないので、はっきりは分からないが、原発側から本社へ、地元に危険を知らせるという許可がいった。福島県も要請し、少なくとも2度に渡って発電所から本社に行った。それを東電本社は政府に許可を求め、政府はそれに対して返事をしなかった。「原発が安全である。だから再開できる」というのは、「原発自体の設計、運転、保守などの平常状態」が安全であるとともに、「想定される、されないと関係なく、運転中に起こる天変地異、人為的攻撃に対して安全」であり、さらに「万が一、事故が起こったときに被曝を避ける方法が講じられていて、治療体制が整っている」ということだ。これは人間が作るあらゆる大型の工作物に共通していて、「絶対に沈没しない装備を整えている船でも救命ボートを左舷、右舷に設置する」というのは当たり前のことだ。また、私が石油コンビナートの技術者だった頃、上司は「火災が起きたら、第一に市営消防119へ電話しろ。上司も場内私営消防より先に公的消防だ。私たちは危険な工場を市民の了解のもとで運転しているのだから、まずは住民に危険を知らせなければならない。君だけの判断で良い」と繰り返し私に教育してくれた。社会に貢献する企業、社会に迷惑を掛けない活動は法人の第一の任務だからである。原発再開に当たっては、「原発の所長、幹部技術者は独自の判断で原発の事故が起こる可能性があるということを、直接、地元消防(知事ではない)に連絡しなければならない」と定める必要がある。そして現在は任務にはなっていない消防が原発設置箇所の自治体では訓練を積み、体制を整える必要がある。また、福島の病院は避難と治療が追いつかなかった。また近隣の住民を避難させるバスも用意できなかった。ソ連が1100台のバスを準備したことに比較するときわめて杜撰だ。また結果を隠したスピーディの取り扱いについても闇の中で、原発再開について日本が「国民を第一に考える一等国」としてやるべきことは多い。政府、専門家、関係官僚、マスコミはその力を「隠す」方に使わずに、国民を守る方に使う必要がある。原発再稼働が政治課題になっている現在でも、事故を知らせること、消防の活動、避難誘導、負傷者などの対応・・・すべて何もなされていない。事故の前は「そんなことをしたら原発が事故が起こることを認めることになる」というアウトロー的な判断があり、現在もそれが続いている。これでは再稼働など夢のまた夢だ。(平成27年3月22日)ふむふむはた坊

2015.03.31

コメント(0)

-

あさつき もう 収穫してもよさそうになっている あぼがど おべんきょうその05

あさつき あさつきの一昨年の動き05月-8月枯れている 9月-11月葉茂る 12月-1月枯れてる 2月-04月葉茂る3月より どんどん 発芽してきていたが4月になって もう 収穫しても よさそう今週には 収穫してしまおう ネギのうち 高級品のネギである たくさんあるので どんどん 収穫していこう04月27日 収穫した たくさんあるなあ 根っこから発芽したら 撤収としよう 05月14日 発芽していないので そのまま根っこを掘り起こしておいた05月21日 家に根っこを持ち帰り 納屋で保管中 休眠するのでまた8月になったら 植え付けるとしよう08月24日 庭のあさつき 芽が出てきている08月31日 畑のあさつき 落下していた種が発芽してきている 意外とたくさん発芽している在庫のあさつき そろそろ 植え付けをしてもよさそうになってきている あさつき 植え付けをしよう09月07日 畑のm-20に 在庫のあさつきの残りを植え付けた09月14日 もとからのあさつきは発芽しているが 追加で 植えたあさつきは 発芽はまだ土寄せをしておいた これで あさつきも 大量に発芽してくれるはず10月05日 あさつき 予定とおり 発芽して どんどんにぎやかになってきている もう 収穫できそうになってきている11月09日 あさつき 大量にある そろそろ収穫してしまおう11月16日 初のあさつき 収穫をしておいた たくさん あるなあ12月03日 その後は 横になっているなあ12月13日 すこし まだ 収穫できるのかな01月12日 黄色くなって 葉も枯れてしまった来月になったら また 葉は 新しくなって 出てくる予定なり02月08日 あさつき 芽が出てきている 予定とおり02月15日 あさつき もう 春だなあ いい感じ02月22日 あさつき どんどん 伸びてきている03月01日 あさつき どんどん どんどん 伸びてきている03月14日 あさつき かなり大きくなってきている03月22日 あさつき かなり増えてきている03月29日 あさつき もう 収穫してもよさそうになってきているあぼがど おべんきょうその05品種アボカドには3系統1000品種以上のアボカドがあるといわれる。現代の日本のスーパーや八百屋で売られている皮がごつごつしていて熟すと黒くなる品種は「ハス」種で、ハス種は皮が厚くて長距離輸送が容易なことや栽培が容易で多産であり、熟すと黒くなるので消費者に食べごろがわかりやすい利点などでほかの品種を席巻して栽培・販売されるようになった。ハス種はメキシコで多く栽培されているが系統的にはメキシコ系ではなくグアテマラ系である。「ハス」種は生産量では他の品種を圧倒しているが、皮が厚くごつごつし熟すと黒くなるその性格は1000種以上あるアボカドの中ではむしろ少数派である。寒さに弱いアボカドの中でも比較的寒さに弱い「ハス」種は日本での栽培には向かず、「ベーコン」種や「フェルテ」種が向き、少量だが高知や和歌山、南九州などの日本でも温暖な地域で生産もされている。「ベーコン」種や「フェルテ」種は皮はなめらかで、熟しても黒くはならない。食味的には「ハス」種より上だともいわれる。南アフリカなどでは「フェルテ」種の栽培も多い[22]。はた坊

2015.03.31

コメント(0)

-

畑のいちごにも 花がついてきている らくだ おべんきょうその11

いちごの在庫g-01のいちご植え付けたのは 無事なり 今週の日曜には 追肥をしておこう 数はまあまあ ある なんとか 収穫できると思うが しばらくは 様子見となる04月02日 庭のいちご g-01に植え付けをした 04月11日 苗はたくさんある 黒のマルチをつけておいた05月11日 実がたくさんついてきている そろそろ 赤くなりそうだな雑草もふえてきているが なんとか 実は赤くなりそう05月18日 実は赤くなってきている 甘くなっている どんどん 収穫していこう畑のいちご 収穫はokとなった いい感じ05月25日 追加で 収穫をしておいた やっぱり いちごは 美味い その後のいちごの苗08月24日 g-01のいちごの苗 雑草にかこまれて かなり減少しているが まだ10本くらいはある 土寄席をしておいた08月31日 なんとか 土寄せしたので 育ってきている09月14日 無事に生育してきている 元気になりつつある10月26日 雑草とりをしておいた 数をみると 12本はある11月09日 雑草とりして 追肥をした これで すっきり12月06日 もみがら たっぶりで生育は安定してきている12月13日 追肥をしておいた どんどん追肥するぞ02月08日 畑のいちご 葉も赤くなっている 枯れそうだなあ でも 枯れていない02月22日 葉がやや良くなってきている でも 雑草だらけ03月01日 雑草とり 来週にはしよう庭のいちご こちらは 保存用で 育てている08月24日 庭のいちご こらちは ランナーが出て 増えている 09月14日 数はまあまあある 大きく育っている庭のいちごを g-01にすこし移動して 育てていこう庭でいちごを保管して 大きくなったら 畑に移動これで 畑のいちごが 減っても どんどん 追加できる10月26日 庭のいちごも 細くなってきている 数は10くらいかな11月09日 庭のいちごは このまま 育てていくかな 12月06日 庭のいちごも それなりに生育している 追肥をしておこう12月13日 庭のいちご 元気なり02月08日 その後の庭のいちご 寒いけど 青々としている02月22日 庭のいちご それなりに 元気である03月01日 庭のいちご 元気なので 楽しみだなあ03月07日 庭のいちご 春だなあ 元気なり 03月15日 畑のいちご 雑草だらけになっている03月22日 庭のいちご 花が咲いてきている03月29日 畑のいちご これにも 花がついてきている いちごの苗 畑で12個で 庭で10個あるので 合計で22本ある はた坊のは 完全放置の 手入れなしの いちごつくり まったく 何もしていないらくだ おべんきょうその11年齢ヒトコブラクダは歯を見ることで年齢を知ることが出来る。生まれた時は22本の乳歯があり、加齢と共に歯が生え変わり7歳で34本の永久歯に生え変わる。このため、古くからラクダを取引するアラブ商人たちはラクダの歯の生え方で値段を決めていた。また、地方によっては歯の生え方で呼び方を変えることもあり販売価格などと密接に関係している。 ラクダの平均寿命は25才前後だが、アラブ社会では古くからラクダの寿命は33年3ヶ月と3日と言われてきた。ヒジュラ暦は1年が11日ほど短いため33年3ヶ月と3日で季節が33回変わり、太陽暦の33年に相当する。ラクダの年齢は歯が一組変わるごとに1歳加齢される独特の年齢加算法を用いる場合があるので、実際の年齢とラクダ商人が数える年齢が一致しないことがある。はた坊

2015.03.31

コメント(1)

-

庭の柿の木の枝の芽 葉がでるまで もうすこし きゃべつ おべんきょうその02

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし07月27日 そのごも 見た目はいい感じになっている08月03日 再度 枝が じゃまというので カットした08月24日 枝は良く伸びてるものだなあ 細いが長い枝が出てきている08月31日 これで 柿の木の剪定はなし このまま 枝を伸ばしていこう09月07日 そのご 枝は また 伸びてきている枝は東にむけて 伸ばしていこう09月14日 上からみたら かなり 小さくなっている まあ こんなものかな10月04日 その後もちいさいまま でも こんなもの 枝を横に横に伸ばしていこう11月09日 その後は 動きはなし 葉もそのまま 伸びもなし 今年はこれくらいで成長はストップしている11月22日 葉も元気はなし そろそろ 紅葉して落下してしまいそうに11月30日 葉は紅葉した 落下してしまいつつある小さく育てて 枝は 横に 横に 伸ばしていこう01月12日 その後 枝は ちいさいのが すこし 今年は実はできるかな ????02月07日 その後 芽があるのか ないのか ?? まだ 早いかな 6月に出た枝は 芽があるのかな ???02月14日 柿木の枝 芽らしいのが ふくらんでいるようにも 見える どうかな02月22日 柿の木の枝 その後も あまり変わりはなし03月08日 やはり 昨年と同様にやや膨らんできている 春だ03月22日 庭の柿の木の芽 すこし はっきりとしてきている03月29日 庭の柿の木の芽 もう すこしで 葉がでてきそう昨年の記録は03月08日 枝をみると 膨らんできている 春だなあ04月02日 芽がすこし膨らんできている04月04日 発芽してきている04月09日 発芽して 葉が出てきている04月27日 花芽もあちこちについてきている05月03日 葉だらけ たくさんついてにぎやかになってきている新芽は4月04日くらいに出る予定きゃべつ おべんきょうその02特徴キャベツは結球(丸く玉になる性質)のイメージが強いが、品種によって結球するものとしないものがある。また、同じ原種に由来するケール、カリフラワー、カイラン、メキャベツ、コールラビ、ブロッコリーなどと同様に長い品種改良の過程を経ているため、多くの品種がある。ビタミンC、ビタミンUを豊富に含む。キャベツが属するアブラナ科の野菜にはがん予防効果があると言われており[2]、アブラナ科のイソチオシアネートの効果とも言われている[3][4][要高次出典]。はた坊

2015.03.31

コメント(0)

-

ブロッコリー 花だらけだけど カットしたら 翌週には また 収穫できる 東日本大震災4年と19日後に

ブロッコリーの収穫昨年は 4月まで 21回目の収穫をしている今年は もう 3月で21回目の収穫をしているブロッコリー 花だらけになっているがそれを カットしておいたら来週には また あたらしい花蕾ができて収穫できるで もう すこし 頑張って 収穫していこうさて あと 何回の収穫できるか トライ中東日本大震災 3月11日発生03月30日は既に4年と19日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 原発:「危険でも支持」と「安全でも反対」の対決 私が原子力の仕事をしている時、原子力に疑問を持っていました。原子力の仕事をしていて原子力に疑問という私の態度は、それ自体が理解されにくかったのです。色分けをする日本社会では原子力をしている人はなにがなんでも原発賛成でなければならないからです。時折、「反対の人は何に疑問を持っているのか」を聞きたいと思い、反対派の集会に行くと、「おまえは原子力なのになぜ来たのか!」と罵倒されたものです。原子力というものを正しく理解したいと思っている人は居ませんでした。賛成か反対、どちらかの陣営に入らないと居場所がなく、賛成に入ればすべては賛成、反対ならすべて反対でなければならないのです。これは政府の方(賛成派)も同じで、私が国の委員会に居るときには、「何でも賛成」でなければ直ちに首になります。首になると発言権もなくなるので、「原子力は大切だ」というスタンスをとりました。そのことが今でも「武田はあっちではこう、こっちでは違う」とバッシングを受けていますが、そもそも私は「安全ならOK」という考えで、もとからひとりぼっちだったのです。原子力委員会の部会委員だった時、私は原発の安全性に疑問があったので、安全性の研究をするべきだと考えていました。そこで「安全にお金を投じるように」と発言しようとしたのですが、「原発が安全ではない」と言うとその途端に発言を遮られますから、「原発は安全だが、国民に不安があるので」という理由を言って、安全研究にお金を投じることを主張しました。それでも「なんでそんな必要があるのか!」と罵倒されて認められませんでした。つまり賛成派も反対派もあまりに距離が離れ、合意点をさぐる意思はなく、ただお互いに非難し、合意の道を探ろうとする私には両方から非難されるという状態だったのです。でも、現実には原発は運転されていました。それがもし事故を起こしたら子供が被曝します。だから、私は合意点を見いださなければならないと考えていましたが、日本は「死ぬか生きるか」だけで、「合意点」という考え自体がないように思いました。私の考えは、1) このぐらいなら安全という合意点ができれば原発を動かす、2) その代わりそこで約束したことを守る、というごく普通のことでした。その約束の一つが1年1ミリなのです。こんなことを言うとまた反撃されますが、私から見ると反対派の人は反対するのが楽しく、その結果、合意できずに原発が運転され、事故が起こって子供が被曝しても、「政府の責任」と非難するので満足しているように感じられました。推進派の方も似たり寄ったりで、専門性が高いことを利用してウソをいうということを続けています。2015年3月の東電の海への放射線物質の漏洩も、「海で薄まる」などと50年前の議論を蒸し返しています。双方がこれでは日本の重大問題である原発の問題は少しも進まず、むしろ国民の間に対立が深まるばかりです。(平成27年3月15日)ふむふむはた坊

2015.03.30

コメント(0)

-

えんどう 花が咲いてきている あぼがど おべんきょうその04

昨年の豆さん とりあえず hcで グリンピースの豆さんをかってきた09月22日 グリンピースの前の種を購入09月29日 ついでに 種まきをしておいた 庭でグリンピース32pots 10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-08の畝に植えた09月23日 つるあり スナップも買ってきておいた09月29日 庭で スナップ40potsの種まきをしておいた10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-07の畝に植えた エンドウの豆さんの畑への移動も完了した水やりして ok 10月20日 その後 苗は無事なり まあまあだなあ10月27日 グリンピース スナップ どちにも 無事で イキイキとしている まず 植え付け後の状態はokなり スナップもいい感じ11月04日 m-07のグリンピースも 状態は良い 雑草さんも 増えてきているが まだ okのようだ11月10日 エンドウさんに 支柱をつけて 紐でひっぱりあげておいた11月17日 そのご 無事なり でも 雑草がかなり増えてきている 来週には除草しよう11月24日 やや 大きくなりすぎかな まだ 小さいままで 良いのだけど 伸びすぎ12月07日 m-08のスナップも育ちすぎ 雑草はそのまま これくらいで 良いのかも12月22日 その後もやや成長してきている 早すぎるなあ 紐で固定をしておく今年01年05日 すこし伸びてきている まあまあだなあ01月12日 たしかに伸びている 紐で 固定をしておく 雑草とりもしておく01月13日 スナップエンドウも伸びてきている 雑草とりもしておいた01月19日 スナップエンドウ かなりいい感じになってきている02月23日 そのご 風が強くて あまり伸びていないが 紐で固定して 上に上に伸ばしている03月02日 すこし上にのびてきているが まだまだ これからだなあ04月17日 実がついてきている 04月27日 かなりたくさんの実かついてきている昨年に植えたのに 実が付きだした そろそろ 収穫できそうになってきている05月03日 初のスナップの実の収穫をした どんどん できてきている05月11日 スナップ2回目の収穫をしておいた05月17日 グリンピースの収穫もした05月17日 スナップエンドウも3回目の収穫をしておいた05月18日 スナップエンドウ 4回目の収穫をした 実をとる時間がないので そのまま まとめて家に持ち帰りした今年まず すなっぶエンドウをかってきた エンドウもかってきている秋は9月から 種まきしていこう スナップエンドウ09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた10月20日 その後 残っているスナップの苗がすくなくなってきている 追加の種まきをしておいた10月27日 まだ 発芽していない11月03日 まだ 発芽していない11月09日 すこし 発芽してきている11月16日 発芽した苗をまたm-20の畑の畝に再度 植えなおしておいた11月22日 もみがらをかけておいた11月23日 支柱をつけておいた12月06日 苗は無事に生育している もみがらのおかけなり12月13日 苗は小さいまま これで 越冬中 二回目の苗は 全部ともに 無事なり12月23日 苗はちいさいまま これで良し 無事なり普通のエンドウ豆09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた11月09日 エンドウ かなり大きくなっている11月16日 支柱をつけておいた11月22日 もみがらをかけておいた12月06日 エンドウは大きくなりすぎている こまったものだなあ12月13日 紐で固定していこう すこし ふらふら している感じ12月23日 ぜんぶの豆さん 無事なり これで 安心だなあ12月28日 すなっぶ えんどう いい感じ01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず03月01日 えんどう これから 成長するはずだけど まだ そんなに伸びていないな03月01日 スナップ エンドウ まだ 小さい 支柱もつけたが 生育は これからだな03月01日 エンドウは 大きくなっている これから どんどん 伸びてくれるはず03月07日 スナップ エンドウ すこし 生育して 伸びてきている03月14日 スナップ エンドウ その後もすこし 伸びてきている03月22日 スナップ エンドウ それ後も もう すこし 伸びてきている03月29日 エンドウ 花が咲いてきている今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり マルチ ばんざーーーい だなあ マルチは役に立つ 雑草がほとんど なしになってくれる実がつくのは 4月17日くらいの予定なりあぼがど おべんきょうその04食用果実は生食され、サラダやタコス、サンドイッチ、ハンバーガー、巻寿司(カリフォルニアロール)などに用いられる。メキシコではアボカドはよく使われる食材でアボカドのペーストにトマト、玉ねぎ、香味野菜、唐辛子、サルサソース[※ 5]などを加えた「グワッカモレ」(ワカモーレ)は一般的なディップでトルティーヤのチップスですくって食べたり、各種の料理のソースにしたりする。他にもアボカドは様々な料理に加えられる[14][15]。日本では、アボカドは醤油によく合うので、刺身のようにワサビ醤油で食べたり、巻寿司にしたり、和風ドレッシングのサラダにも合う[16][17][18]。ニュージーランドではサラダにすることが多く、バターの代わりにトーストに塗ったり、アイスクリームにもなる。サーモンと合わせても美味しい[18]。日本で売られているアボカドのほとんどはメキシコ産ハス種であり、一年中出回っているものの美味しい時期は3-9月である[19]、少しだが輸入が始まっているチリ産やニュージーランド産はメキシコとは季節が逆の南半球産なので10-1月が旬になる[18]。アボカドは不飽和脂肪酸に富みアボカドオイルを作ることが出来る。アボカドオイルは食用のほか石鹸を作る事もできブラジルではアボカド石鹸も多い[20]。アボカドの実は樹上では軟らかくはならず、収穫後追熟させることで軟化し食べごろになる。日本の店頭で販売されているアボカドは完熟していないものが多く、固いが、常温で放置しておくと追熟しておいしくなる。熟すと果皮の色がより黒っぽくなるが、熟しても緑色のままの品種もある。表皮を軽く押してわずかに柔らかさを感じる程20-25℃程度で追熟させると軟化し食べごろになると皮が黒くなるが17℃で追熟させると黒くなる前に軟化する。21℃程度が追熟には一番よく、27℃以上や4.5℃以下では変色する[21]。食べごろに変色した時の色が付いたシールが貼られているものもあり、シールと同じ色になれば食べ頃だと判断できる果肉はきれいな薄緑色であるが、空気に触れていると茶色に変色する。レモンなどの酸をかけると変色を抑えることができるはた坊

2015.03.30

コメント(0)

-

中生 たまねぎ まあまあ らくだ おべんきょうその10

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし01月24日 中生の苗 50本も 元気なり02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきている03月07日 赤のたまねぎ 下の方が赤くなってきている さすが 赤玉だなあ03月08日 おくてのたまねぎも まあまあ 育ってきている03月14日 早生のたまねぎ まだ 太ってはきていない まだまだ 時間がかかりそう03月15日 赤のたまねぎ これも いい感じになってきている03月22日 赤のたまねぎ あまり 変わりはなし03月22日 おくて これは 一番生育が遅いな03月29日 なかて これは まあまあ それなりに成長してきているらくだ おべんきょうその10生息域2010年には全世界で1400万頭のラクダが生息しており、その90%がヒトコブラクダであった。ヒトコブラクダとフタコブラクダの生息域は一部では重なり合うものの、基本的には違う地域に生息している。ヒトコブラクダは西アジア原産であり、現在でもインドやインダス川流域から西の中央アジア、イランなどの西アジア全域、アラビア半島、北アフリカ、東アフリカを中心に分布している。なかでも特にアフリカの角地域では現在でも遊牧生活においてラクダが重要な役割を果たしており、世界最大のラクダ飼育地域となっている[9]。世界で最大のラクダ飼育頭数を誇るソマリア[10]や、エチオピアにおいてラクダは現在でも乳、肉、移動手段を提供し続けている[11][12][13][14]。フタコブラクダのほうは中央アジア原産であり、トルコ以東、イランやカスピ海沿岸、中央アジア、新疆ウイグル自治区やモンゴル高原付近にまで生息している。頭数は140万頭程度で、ラクダのうちの10%程度である[15][16][17]。家畜として飼育する場合は通常どちらかの種しか飼育しないが、両種の雑種は大型となるため荷役用として価値が高く、中央アジアでは両種をともに飼育して常に雑種を生み出し続けるようにしていた(後述)。また、ヒトコブラクダは砂漠の広がるオーストラリアに人為的に持ち込まれ、現在では野生化して繁殖している[18]。この個体群は19世紀から20世紀にかけてオーストラリアに持ち込まれたものが野生化したもので、オーストラリア中央部の砂漠地帯に約70万頭が生息している[19][16][20]。この数字は年間8%ずつ増大している.[21]。この野生ラクダはオーストラリアで盛んなヒツジの牧畜用の資源を荒らすため、オーストラリア政府は10万頭以上を駆除している.[22]。はた坊

2015.03.30

コメント(0)

-

畑のにら 雑草とりをしておいた きゃべつ おべんきょうその01

にら在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある03月22日 にら 庭のは もう 大きくなっている にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ1月と2月は 収穫はなし03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし03月15日 畑のにら 新芽になりつつある03月22日 畑のにら 雑草を取り除いておいた 結構とあるものだなあ初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきているきゃべつ おべんきょうその01キャベツ(英語:Cabbage、Brassica oleracea var. capitata)アブラナ科アブラナ属の多年草。野菜として広く利用され、栽培上は一年生植物として扱われる。名前は英語に由来するが、さらにその語源はフランス語のcaboche(頭)から。別名の甘藍(かんらん)は中国語名の甘藍(ganlan)から、玉菜(たまな)は結球する性質に由来する。はた坊

2015.03.30

コメント(0)

-

博多のニンニク 数えてみると15本ある 東日本大震災4年と18日後に

昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある02月15日 雪のなかで 寒そう02月22日 なんとか 無事だけど やや 黄色いなあ03月02日 雑草とりをしておいた にんにくの育ち具合はまああま03月08日 また 雑草とりをしておいた 青森産のニンニクは やはり 小さい 追肥しておこう03月16日 雑草とりしたあとは 見栄えもよくなってきている まあまあかな4月は成長する月5月は 芽ニンニクをとる月6月は 収穫する月 またまだ 先だなあ にんにくのトウ今年のニンニク やや 成長が遅れていたが追肥をどんどんしたら 一気に大きくなった これで 良し昨年の記録をみると04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個となっている そろそろ 芽ニンニクができて収穫するのは 6月なので あと 26日後になる ニンニクは 今年も 良く育っている いうこと なーーし だなあ今年も よく見ると 芽ニンニクがついてきている04月26日 芽にんにく ついていた 昨年とほぼ 同様なり宮崎産04月27日 芽ニンニク あるものを全部を収穫しておいた 30本05月03日 芽ニンニク 追加での 収穫はまだ これだけあった 10本05月25日 芽にんにく 2本の収穫をしておいた かなり 大きくなっている青森産04月29日 芽ニンニク 青森産のニンニクの芽はすこしだけ 収穫をしておく 4本05月05日 芽ニンニク 青森産 3本の収穫をしておいた05月25日 芽にんにく 青森産 1本の収穫をしておいた昨年の記録06月01日 中国産の芽にんにくのニンニク 収穫をしておいた 60個06月09日 宮崎産のニンニクも収穫した 66個だった今年のニンニクのトウの記録06月01日 宮崎のニンニクのトウ 42本06月01日 青森のニンニクのトウ 08本あらあら だなあ 今年は ニンニクのトウが少ない 今年もニンニクは豊作なり06月07日 青森産のニンニク ためし掘りをしておいた いい感じになっている06月07日 宮崎産のニンニク これも ためし掘りをしておいた ちいさいがいい感じ06月08日 宮崎産のにんにく 残りも全部を収穫しておいた 出来具合もよし06月08日 青森産のにんにく 残りも全部を収穫した これで 御終いに ニンニクは 全部を収穫した 今年も出来具合は 良し今年もhcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり12月06日 芽ニンニク 雑草とりしたので見栄えもよくなってきている12月13日 雨の前なので 鶏糞をばらまいておいた これで 良し 雨がふれば 効くぞーーーー12月23日 その後も 芽にんにくは 元気なり01月03日 博多のニンニク これは 数がすくないが それなりに生育している 良し01月18日 雑草がまた ふえてきているなあ あとで 雑草とりをしておこう02月01日 その後も まあまあ 元気なり02月08日 雑草とり まだ やっていないなあ あとでやろう02月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきているぞ03月01日 芽にんにく 雑草取りをしておいた すっきりとした03月01日 博多のにんにく 数は10本くらいしかない 雑草とりして すっきり03月08日 芽ニンニク これも 雑草とりしてみると 大きくなってきている03月14日 博多のニンニク まあまあ 大きくなってきている03月15日 芽にんにく 元気になっている イキイキとしているなあ03月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきている03月23日 博多のニンニク 数えてみると 15本ある まあまあかな ニンニク 順調に生育している東日本大震災 3月11日発生03月29日は既に4年と18日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 「道徳的」と感じられる運動は「他人を道連れ」にしようとする・・・その理由は? 禁煙運動は途中で行き詰まって「副流煙」を持ち出すようになったが、もともとは「喫煙者本人の肺がん」だった。喫煙者本人の問題だから、喫煙者に呼びかければ良いのに大々的な禁煙運動が起こり、町を禁煙にするのが自治体の首長の票取りにもなった。節約運動というのもあり、「節約は大切だ」とばかり人の人生観に踏み込んでくる。節約したければ自分で節約すれば良いのに、他人を巻き込みたくなる。節約しようにも賃金が上がれば使うことになるが、節約運動家もベースアップに熱心だ。タバコを吸う、贅沢をする、美味しいものを食べる、豪華な旅行をする・・・みんなそれが楽しみではないのか? そして何も悪いことはない。でも社会は奇妙なことが起こる。たとえば自分が貧乏で使いたくても使えないので節約を呼びかける、裏で贅沢をしているのでそれを批判されるのが怖いので表面は節約を装う・・・というのでは偽善者のようなものだ。本当はしたくないことをしようとすると他人を巻き込みたくなり、自分が本当にしたいことをするときにはそっと他人に知らせずにする・・・そんな人間のずるさが見えてくる。そして実害もある。肺がんの本当の原因をまじめに追求しようとしていた私のような人物は禁煙運動家からこっぴどくバッシングを受けたが、その結果、女性の喫煙率は変わらないし、男性も喫煙率は半減したのに肺がんは10倍以上に増えている。禁煙運動がなければ肺がんは抑制できた可能性が高い。(平成27年3月19日)ふむふむはた坊

2015.03.29

コメント(1)

-

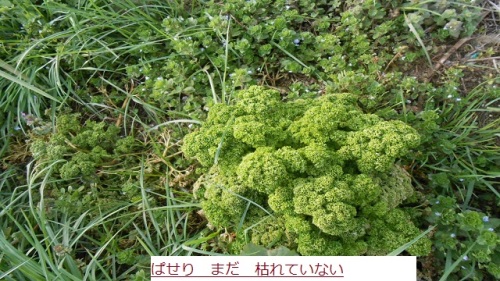

ばせり まだ 青々としているのが 残っている あぼがど おべんきょうその03

昨年のパセリhcで苗がうられていたので かっておく04月27日 ローヤルで 苗が売られていた 1本 買ってきておく 畑に植えた m-06 05月19日 すこし大きくなってきている 今年も パセリ 1本 畑に植えておく もうすこし大きくなったら また 畑から庭に移動して収穫をいつでも できるようにしよう06月08日 パセリ 大きくなったので 畑より 庭に移動した これで 収穫は便利に06月15日 庭でゆっくりと はせり 育っている07月15日 庭のパセリ 元気になっている やはり 庭においておくのが良い07月31日 青虫がつきだした 5匹を捕まえたが 新手が何度も現れる なんとか 葉は 少しだけは残っている まだ 大丈夫08月22日 そのご 残っている葉は これだけ また 葉が出てきている ほとんど 虫さんに食べられてしまった09月23日 hcでパセリが売られていた 2つ苗をかって 畑にうえつけた m-08に10月05日 その後 なんとか 無事 まあ 大きくなれば゜ また 家の庭に移そう10月27日 ばせり 2本とも 無事 まあまあ11月03日 アゲハの虫が 葉を食べていたので 退治した11月09日 その後は 虫はいない 無事なり12月01日 虫にかじられたのは 枯れてしまった12月08日 残りの1本も あまり 元気はないなあ 今度は 夜盗虫かも ??12月15日 残りの1本 なんとか 無事かな12月31日 残りもダメになっている 寒くでダメになる今年04月20日 hcでばせり 1本をかっておく g09の畑に1本を植えておいた今年も ぱせり まずは1本05月25日 その後 あまり成長していない まあ そのうち 大きくなるだろう と いいながらも パセリ 成長していない で 8月31日 追加で hcで2本のパセリの苗を買ってきた m-08の畝に植えておいた ばせり 今年の2回目の栽培 今回はなんとか なるだろう09月13日 その後 無事なり 今の所 ok/ok/ok 10月19日 パセリ 成長してきている 秋は どんどん成長してくれている 大きくなっている11月02日 その後のパセリ まあまあ 大きくなっている 今回は 無事に 生育している11月16日 その後もばせり 無事なり いい感じ12月06日 ばせり もう 収穫てきそう 大きくなっている12月13日 そろそろ 畑より家に持ち帰ろう 庭においておくと 便利である いつでも利用できる12月31日 ばせり まだ 畑にある 庭に移動しよう01月12日 はぜり まだ 畑にある そろそろ 今週には 庭に移動しよう01月24日 まだ 移動していない 体があまり動かないので 無理しないとしている なかなか 移動が できていない 寒いので どうも 体が動かないなあ02月01日 その後も 移動していない が ばせり 弱ってきているなあ これでは 移動はできないなあ体も弱っているし パセリも弱ってきている どっちも 弱っているわ こりゃあ いかんなあ02月15日 その後も そのまま 移動しないままだな もう 花芽でも 出てきそうだなあ02月22日 その後も 半分くらいは枯れつつある 半分はなんとか 大丈夫みたい 花芽は6-7月くらい03月22日 半分以上は枯れたが 残りは まだ 青いままだなあ 生き残りは これだけ2月には枯れつつあったが 3月まだ 青々としている部分は 残っているあぼがど おべんきょうその03名称メキシコならびに中米のスペイン語圏では「アグアカテ」 (aguacate[※ 2]) もしくは「アワカテ」 (ahuacate)、ポルトガル語圏では「アバカテ」 (abacate) と呼ばれる。 ナワトル語の「アーワカトル」 (āhuacatl) に由来するが、この語形自体がもともと近隣のトトナコ語からの借用であるという説がある[8]。「『アボカド』の名はナワトル語でこう丸を意味する語に由来する」という俗説が広く流布しているが[9]、実際にはナワトル語の「アーワカトル」 (āhuacatl) はもともと果実名であり[10][11]、「こう丸」の意味はあとから隠喩的に派生したと考えられる[11]。また、古典ナワトル語でこう丸を指す語としては ātetl という語形のほうが一般的である[11]。日本語名のもとになった英語名 avocado[※ 1]は、スペイン語で「アボカド」を意味する aguacate と、「弁護士」を意味する avocado(現代の綴りでは abogado[※ 3])との混同で生じた形といわれる[12]。なお、現代のスペイン語では abogado に「アボカド」の意味はないが、フランス語では「アボカド」と「弁護士」は全く同形 (avocat[※ 4]) である。日本語では、英語名の綴りから「アボカド」と表記するのが正しいとされるが、「アボガド」と呼ばれることもある。また、昭和40年代までは、果実の表皮が動物のワニの肌に似ていることに由来する英語での別称 alligator pear を直訳して、「ワニナシ」とも呼んでいた[13]。はた坊

2015.03.29

コメント(0)

-

らっきょう 雑草とりして すっきり らくだ おべんきょうその09

昨年01月06日 雑草とりした ラッキョウさん 意外と細いなあ02月03日 また 雑草が伸びてきている が 細いがok 02月10日 雑草とりをしておいた03月10日 その後も 細い03月24日 2週間すると やや 伸びてきているかな 04月07日 また2週間すると 雑草が伸びてきている 除草しておいた 追肥も04月21日 再度 また 雑草とりをしておいた05月06日 また雑草とりをしておいた 元気になっている05月25日 まああま 大きくなっているが まだまだ06月16日 予定とおり 収穫した まあまあ の 出来具合 良しとしよう昨年のラッキョウの植え付け09月01日 hcで ラッキョウの種が売っていた 09月15日 m-07の畑に植え付けをした09月22日 畑にいってみると 発芽している okだなあ11月02日 花芽がついて 花が咲きだした11月04日 花盛りとなってきている 11月10日 花はなかなか綺麗だ まあまあ 順調に生育している今年01月02日 雑草だらけ でも まあまあ02月22日 そのご 雑草とりをしておいた まあまあかな これから これから03月02日 ラッキョウの畝も雑草がなくなって すっきりとした これで 良し 追肥しておいた03月09日 その後 追肥をしたので 元気になりつつある まだ 細いかな03月30日 その後も 元気 除草して追肥しておいた 細いが こんなもの04月29日 またまた 雑草だらけなので除草しておした収穫するのは6月 来月になった もう 一か月したら 収穫だ もう一度 追肥をしておこう06月15日 らっきょう 全部を収穫しておいた まあまあ 良くできていた ただいま 漬物の作成中 今年の秋の植え付けのらっきょうの種らっきょうhcでの売り物が出ていたので かっておいた植え付けは9月から09月07日 らっきょう m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 09月28日 いつも 花の蕾みたいのが 出てきている もうすぐ 花が咲くようだな10月29日 花が咲いてきている11月08日 その後 生育して大きくなってきている11月30日 雑草とりをした らっきょうらしくなってきている12月13日 追肥をしておいた 12月23日 雑草がまた 増えてきている01月03日 その後も らっきょう 元気なり01月24日 まあまあ 元気である01月08日 それなりに 元気なり 雑草もすくないな02月15日 そろそろ 雑草とりもしないとねえ03月01日 やっと 雑草取りをしておいた03月08日 春らしくなり 生育が始まってきている03月14日 らっきょう いい感じになってきている03月22日 らっきょう 雑草もなくなって すっきり らっきょう 大きくなってきているらくだ おべんきょうそのO9ヒトコブラクダヒトコブラクダの個体群はほぼ完全に家畜個体群に飲み込まれたため、野生個体群は絶滅した。ただ、辛うじてオーストラリアで二次的に野生化した個体群から、野生のヒトコブラクダの生態のありさまを垣間見ることができる。また、2001年には中国の奥地にて1000頭のヒトコブラクダ野生個体群が発見された。塩水とアルカリ土壌に棲息していること以外の詳細は不明で、遺伝子解析などは調査中である。この個体群についても、二次的に野生化したものと推測されている。したがって、純粋な意味での野生のヒトコブラクダは絶滅した、という見解は崩されずにいる。フタコブラクダ野生のフタコブラクダの個体数は、世界中で約1000頭しかいないとされている[7][8]。このため、野生のフタコブラクダは2002年に、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定され、レッドデータリストに掲載されている。はた坊

2015.03.29

コメント(0)

-

にら もう 大きくなっている きくな おべんきょうその06

にら在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある03月22日 にら 庭のは もう 大きくなっている にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ1月と2月は 収穫はなし03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし03月15日 畑のにら 新芽になりつつある初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきているきくな おべんきょうその06観賞ヨーロッパでは観賞用とされていたが、近年では和食の影響を受け、徐々に料理に使われてきている。 日本では食用のイメージが強いせいか花のことはあまり知られていないが、写真のようにきれいな黄色い花がつく。また、舌状花の外側が白い覆輪になっているものもある。なお、シュンギクに似た欧米の観賞用種にハナワギク Glebionis carinata があるが、これは有毒であり食用にはならない。はた坊

2015.03.29

コメント(0)

-

菊菜 収穫をした 東日本大震災4年と17日後に

昨年どんどん 収穫しよう01月06日 5回目の収穫をしておいた しかし さすがに1月は成長していないなあ01月13日 菊菜さん 葉は伸びず 冬で寒すぎだなあ 収穫できず葉は 今は 収穫する量がない03月31日 春になって 葉が伸びてきた 収穫を再開した 6回目の収穫04月08日 菊菜 もう一回 収穫できた 7回目04月14日 菊菜 まだ いけた 8回目の収穫04月21日 菊菜 まだ いけた 9回目の収穫04月27日 菊菜 まだ いけた 10回目の収穫04月28日 菊菜 まだ いけそう 11回目の収穫04月29日 菊菜 12回目の収穫 これにて 終了これにて 終了 撤去しよう昨年の種がたくさん 残っている これを どんどん 種まきしていこう日曜くらいから 種まきを開始するぞーーー09月08日 第一弾の種蒔きをする 庭で種まき 16potsx2=32pots 09月14日 発芽してきている09月15日 畑に移動する g-10に植え付けをしておく第二弾の種まき09月15日 庭で 二度目の種まきをしておく 16pots 09月19日 発芽してきている09月22日 m-07の畑に移動しておく今年の種まきは 2回でおしまいに もう 植える場所がない10月13日 g-10の菊菜 すこし残っているが かなり少なくなつた まあ 仕方がない 雑草さんに負けている10月20日 もう一度 見ると10本くらいはありそう すこし生育してきている11月10日 回りの雑草をとり 追肥をして 土寄せをしておいた これで すこしは 大きくなってきてくれるはず今年01月05日 菊菜 なかなか大きくならないなあ01月12日 まだまだ 小さいまま 大きくならないなあ まだ 小さい 03月30日 すこしだけ 菊菜が収穫できた これで 全部なり これで 御終いだなあ まあ 1回だけだけど 収穫はすこし まあ 良しとしよう春の種まき種があるので また 種まきをしておいた05月11日 庭で種まきをした05月18日 発芽してきている05月25日 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた06月01日 その後も 無事だけど どうかな 育つかな まああま 無事だ 大きくなってくれるかなあ ????しばらくは 様子見をしておく06月22日 菊菜もかなり大きくなっきている 雑草を取り除いておく06月29日 菊菜 初の収穫をしておいた07月06日 菊菜 2回目の収穫をしておいた今年の秋の菊菜hcでの種は 中葉くらいの菊菜をかってきておいた9月より 植え付けをしよう09月07日 種まきをした09月12日 発芽した09月13日 畑に移動した g-07の畑の畝に植え付けた第二弾09月14日 庭で種まきわした09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した g-01-03の畝のとこに 植え付けをしておいた第三弾09月21日 庭で また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した g-07-09などに植え付けた第四弾09月28日 庭で追加の種まきをしておいた10月05日 発芽してきている10月12日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた これにて 植え付けはお仕舞い11月09月 菊菜 生育はゆっくりとしている まあ こんなものかな11月30日 きくな かなり 大きくなってきている そろそろ 収穫もできそうだなあ12月23日 きくな 収穫はokとなっている そろそろ 収穫しよう01月12日 菊菜 初の収穫をした02月14日 そのご 様子見 あまり生育していない02月15日 様子見をしているが そろそろ 収穫しよう もう2-3回くらいは収穫できそう02月22日 菊菜 収穫しようと畑にいくと ひよどりに葉が食われていた あらあら葉がない ひよどりは 菊菜の葉も食べるのだなあ ありゃあまあ 参ったなあ03月08日 その後 菊菜 葉はまた 出てきている03月22日 収穫をしておいた もう 2-3回 できるかも東日本大震災 3月11日発生03月28日は既に4年と17日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- アメリカ大統領夫人の報道は女性蔑視を進めないか? アメリカ大統領夫人が来日したので、テレビ各社はかなりの時間を割いて報道をしている。夫人の演説を聴いていると、私には女性蔑視を固定するように感じる。もともと、夫が何かの役職に就いていても、妻はそれとは無関係に仕事、または家庭を担当していて、夫の仕事に口を出さないのが日本文化で、私はファースト夫人などという呼び名も風習も夫の仕事に登場しない日本婦人の文化の方がはるかに女性の尊重だと思っている。まず第一に大統領夫人は大統領でもなく、選挙の洗礼も受けていない。その人が「人生や生活を語る」なら良いが、政治課題の演説をすると言うことになると、民主主義か否かという前に、「妻が夫の付属物なら良いが、独立しているならなんの権限があって演説しているのか?」を真正面から問わなければならない。もう一つは演説の内容で、「女性教育の重要性」を強調していた。女性教育は女性の問題なのか? かつてはそうであったかも知れないが、現代では女性と男性を区別せずに社会的チャンスを与えることであり、それは主要な政治課題であって、政治家の夫が無視しているので、妻が演説しなければならないという「下位」の政治課題ではない。大統領夫人が女性教育を論じることは、女性教育は正式な政治課題になり得ないマイナーなものであるとの判断があるのだろうが、それでは女性蔑視を固定するものだ。社会の儀礼として社長夫人、ノーベル賞受賞者夫人、首相夫人などに一定の敬意を表しても良いが、それは挨拶などであり、演説などしてもらったら困る。この反対で女性首相、女性女王などの夫が表に出たり、演説したりすることはほとんど無い。エリザベス女王、ドイツのメルケル首相の夫を知る人は少ないし、テレビも取り上げない。こんなことで女性が男性の対等なパートナーになれるのだろうか?(平成27年3月19日)ふむふむはた坊

2015.03.28

コメント(0)

-

わけぎ まだまた たくさんある あぼがど おべんきょうその02

昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をした11月22日 わけぎ 3回目の収穫をした11月29日 わけぎ 4回目の収穫をした12月06日 わけぎ 5回目の収穫をした12月13日 わけぎ 6回目の収穫をした5 12月23日 わけぎ 7回目の収穫をした01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした01月12日 わけぎ 10回の収穫をした01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした01月24日 わけぎ 12回目の収穫をした02月01日 わけぎ 13回目の収穫をした02月08日 わけぎ 14回目の収穫をした02月14日 わけぎ 15回目の収穫をした02月21日 わけぎ 16回目の収穫をした03月01日 わけぎ 17回目の収穫をした03月08日 わけぎ 18回目の収穫をした03月15日 わけぎ 19回目の収穫をした03月22日 わけぎ 20回目の収穫をした4月まで 収穫できる予定 5月に 引き抜いて9月に 再度 植え付けをする予定なりあぼがど おべんきょうその02特徴メキシコと中央アメリカ原産。低温に弱く、主に熱帯、亜熱帯で生育する。樹高は自然では30メートルほどの高さになり、果樹園の栽培では接木法をとり、整枝もするのでそこまでは高くはならないがそれでも10メートルほどの高さになる事もある[2]。樹形は品種によって異なるが、葉の寿命は短く1年ほどで新梢伸長期には大量落葉する[3]。濃い緑色の果実をつける。5月ごろに花が咲き、果実の収穫は翌11から12月ごろ以降。日本産の植物でもっとも近縁なものはクスノキ科のタブノキ[4]。アボカドがいつ頃から食物としてヒトに利用されてきたのかは定かではない。ただし、ペルーのチャン・チャン遺跡からは西暦900年頃のものと見られるアボカドの実をかたどった土器が出土している[5]。またアボカドは、いつ頃から栽培が始められたのかも定かではない。ただし、中南米では果樹として数百年以上に渡って栽培されてきたことは確実であり、遅くとも13世紀から15世紀頃までには栽培が行われたとされ、少なくともヨーロッパからの侵略者がやってきた時にはすでにアメリカ大陸(南北両方)の熱帯地方のあちらこちらにおいて栽培が行われていた[6]。果実の成熟に10か月から15か月要し、また、実にたくさんの栄養分が必要なのでアボカドの枝は毎年は実をつけず隔年で実をつける。アボカドには多くの品種があるが、木全体で隔年結実する種と枝ごとに隔年結実する種がある。枝ごとに隔年結実する種では木全体としては毎年実をつける[7]。はた坊

2015.03.28

コメント(0)

-

芽にんにく かなり おおきくなってきている らくだ おべんきょうその08

昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある02月15日 雪のなかで 寒そう02月22日 なんとか 無事だけど やや 黄色いなあ03月02日 雑草とりをしておいた にんにくの育ち具合はまああま03月08日 また 雑草とりをしておいた 青森産のニンニクは やはり 小さい 追肥しておこう03月16日 雑草とりしたあとは 見栄えもよくなってきている まあまあかな4月は成長する月5月は 芽ニンニクをとる月6月は 収穫する月 またまだ 先だなあ にんにくのトウ今年のニンニク やや 成長が遅れていたが追肥をどんどんしたら 一気に大きくなった これで 良し昨年の記録をみると04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個となっている そろそろ 芽ニンニクができて収穫するのは 6月なので あと 26日後になる ニンニクは 今年も 良く育っている いうこと なーーし だなあ今年も よく見ると 芽ニンニクがついてきている04月26日 芽にんにく ついていた 昨年とほぼ 同様なり宮崎産04月27日 芽ニンニク あるものを全部を収穫しておいた 30本05月03日 芽ニンニク 追加での 収穫はまだ これだけあった 10本05月25日 芽にんにく 2本の収穫をしておいた かなり 大きくなっている青森産04月29日 芽ニンニク 青森産のニンニクの芽はすこしだけ 収穫をしておく 4本05月05日 芽ニンニク 青森産 3本の収穫をしておいた05月25日 芽にんにく 青森産 1本の収穫をしておいた昨年の記録06月01日 中国産の芽にんにくのニンニク 収穫をしておいた 60個06月09日 宮崎産のニンニクも収穫した 66個だった今年のニンニクのトウの記録06月01日 宮崎のニンニクのトウ 42本06月01日 青森のニンニクのトウ 08本あらあら だなあ 今年は ニンニクのトウが少ない 今年もニンニクは豊作なり06月07日 青森産のニンニク ためし掘りをしておいた いい感じになっている06月07日 宮崎産のニンニク これも ためし掘りをしておいた ちいさいがいい感じ06月08日 宮崎産のにんにく 残りも全部を収穫しておいた 出来具合もよし06月08日 青森産のにんにく 残りも全部を収穫した これで 御終いに ニンニクは 全部を収穫した 今年も出来具合は 良し今年もhcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり12月06日 芽ニンニク 雑草とりしたので見栄えもよくなってきている12月13日 雨の前なので 鶏糞をばらまいておいた これで 良し 雨がふれば 効くぞーーーー12月23日 その後も 芽にんにくは 元気なり01月03日 博多のニンニク これは 数がすくないが それなりに生育している 良し01月18日 雑草がまた ふえてきているなあ あとで 雑草とりをしておこう02月01日 その後も まあまあ 元気なり02月08日 雑草とり まだ やっていないなあ あとでやろう02月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきているぞ03月01日 芽にんにく 雑草取りをしておいた すっきりとした03月01日 博多のにんにく 数は10本くらいしかない 雑草とりして すっきり03月08日 芽ニンニク これも 雑草とりしてみると 大きくなってきている03月14日 博多のニンニク まあまあ 大きくなってきている03月15日 芽にんにく 元気になっている イキイキとしているなあ03月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきている ニンニク 順調に生育しているらくだ おべんきょうその08野生における個体群ラクダ科の祖先はもともと北アメリカ大陸で進化したものであり、200万年から300万年前に陸橋化していたベーリング海峡を通ってユーラシア大陸へと移動し、ここで現在のラクダへと進化した。北アメリカ大陸のラクダ科は絶滅したが、パナマ地峡を通って南アメリカ大陸へと移動したグループは生き残り、現在でもリャマやアルパカ、ビクーニャ、グアナコの近縁4種が生き残っている。ヒトコブラクダとフタコブラクダの家畜化はおそらくそれぞれ独立に行われたと考えられている。ヒトコブラクダが家畜化された年代については紀元前2000年以前・紀元前4000年・紀元前1300 - 1400年などの諸説があるが、おそらくはアラビアで行われ、そこから北アフリカ・東アフリカなどへと広がった。フタコブラクダはおそらく紀元前2500年頃、イラン北部からトルキスタン南西部にかけての地域で家畜化され、そこからイラク・インド・中国へと広がったものと推測されている[6]。はた坊

2015.03.28

コメント(0)

-

ネギの根っこも 大きくなってきている きくな おべんきょうその05

ねぎの根っこ12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた庭にブランター 6個に ネギのねっこ 植え付けをしている これで もうすこし大きくなったら 畑に移動する予定あと 3-4個 追加していく予定なり ネギは根っこから 育てていこう03月01日 ネギの根っこ まあまあ 生育してきている 03月12日 ネギの坊主のちいさいのがついてきている03月22日 かなり生育してきているそろそろ 畑に移動させようきくな おべんきょうその05食用春菊が食用とされるのは東アジアにおいてのみである。宋の時代に中国に流入して蔬菜となった。 特有の香りを持つ葉と茎を食用とし、ビタミン・カルシウム・葉緑素が豊富に含まれている。すき焼き・ふぐ鍋など鍋料理の具材に使われるほか、生でサラダに使われる。天麩羅のネタとしても好まれ、「春菊天」は立ち食いそば・うどん店では定番メニューのひとつである。旬は11月から 3月。中国では炒め物にする。味は産地によって違い、例えば東京産の春菊は苦いが、逆に広島産は甘い。大阪府など、都市付近で栽培されることも多い。苦味は茎には無く、葉を加熱した際に出てくるはた坊

2015.03.28

コメント(1)

-

わけぎ 20回目の収穫をした 東日本大震災4年と16日後に

昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をした11月22日 わけぎ 3回目の収穫をした11月29日 わけぎ 4回目の収穫をした12月06日 わけぎ 5回目の収穫をした12月13日 わけぎ 6回目の収穫をした5 12月23日 わけぎ 7回目の収穫をした01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした01月12日 わけぎ 10回の収穫をした01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした01月24日 わけぎ 12回目の収穫をした02月01日 わけぎ 13回目の収穫をした02月08日 わけぎ 14回目の収穫をした02月14日 わけぎ 15回目の収穫をした02月21日 わけぎ 16回目の収穫をした03月01日 わけぎ 17回目の収穫をした03月08日 わけぎ 18回目の収穫をした03月15日 わけぎ 19回目の収穫をした03月22日 わけぎ 20回目の収穫をした4月まで 収穫できる予定 5月に 引き抜いて9月に 再度 植え付けをする予定なり東日本大震災 3月11日発生03月27日は既に4年と16日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 文化と政治 松本健一先生といえば当代随一の文化人であり、経済学部のご出身ながら先生が醸し出す文化の香りはとても素晴らしいものでした。過去形で書かざるを得ないのはついこの前、とても残念なことに他界された。松本先生と元首相の中曽根康弘氏との対談をまとめた「政治は文化に奉仕する」という書籍がシアターテレビジョンから出版されていますが、題名だけを見ると、「あの中曽根さんが?!」とか「政治が文化に奉仕するって??」という疑問を持つでしょう。でも、政治が文化に奉仕するのは当然でもあります。「ペンは剣より強し」という言葉は、文化は政治、経済、軍事を上回り、新しい社会、より幸福な人生を築くことがその使命であることを示していますが、ペンが剣より強いということ自体、文化が国家を作り、新しい生活を創造することを意味しています。(本来の「ペンは剣より強し」というのは権力者なら短刀を使わなくても、署名一つでギロチンにも掛けられるという意味で誕生した言葉だが、その後、剣より著述物の方が強いという意味で使われているので、その意味) でも、歴史はそうではありません。シーザーやナポレオンは「暴力」を第一とし、文化はその結果として生まれたものです。また徳川家康も乾隆帝も、文化で新しい政治体制を作ったものではなく、「力」を使っています。それから見ると、あるいはマルクスは偉大かも知れません。資本論という一冊の著述で20世紀に入るとマルクス思想の共産主義国家が多く誕生したからです。マルクスの思想は人間性の把握という点でやや不十分であった私は思いますが、成功失敗ではなく、「文化が政治を創造した」という意味で評価できるでしょう。どうしたら文化は政治、経済、軍事に優先し、新しい時代を切り開くことができるか、なぜ今までの歴史の中で文化は政治・経済・軍事の後追いだったのか? まずはそれを考えなければならないでしょう。人間が「頭脳の動物」であるとするならば、「筋肉の動物」がその支配原理としている「力」に頼り、力が強い人を英雄と呼ぶのは間違っていると私は思います。(平成27年3月17日)ふむふむはた坊

2015.03.27

コメント(0)

-

畑には 西洋たんぽぽ たくさんある あぼがど おべんきょうその01

たんぽぽわたげ が たくさんあるネットでみたらたんぽぽ 西洋のたんぽぽが 増えているとのこと「セイヨウタンポポが在来種を駆逐した」は間違い?セイヨウタンポポを見かける数が増えたので「在来種が駆逐された」と感じている方は多いようです。たしかにセイヨウタンポポの数は増えていますが、決して在来種が駆逐されたわけではありません。簡単に言うと「在来種が生えることのできない場所に、セイヨウタンポポが生えている」というだけで、いわば「タンポポ全体の量が増えた」のです。在来種は別に減っていなくてそのままで、そこにセイヨウタンポポの数が追加されたようなものなんです との事なるほど すみわけというらしいこれぞ たんぽぽの知恵らしいみならいたいものだなあ あぼがど おべんきょうその01アボカド(英: avocado[※ 1]、学名:Persea americana)クスノキ科ワニナシ属の常緑高木である。また、その果実のことも指す。別名、ワニナシ(鰐梨)。科 : クスノキ科 Lauraceae 属 : ワニナシ属 Persea 種 : アボカド P. americana 学名 Persea americana Mill. 和名 ワニナシ(鰐梨) 英名 avocado alligator pear はた坊

2015.03.27

コメント(0)

-

すなっぶ えんどう 順調に生育中 らくだ おべんきょうその07

昨年の豆さん とりあえず hcで グリンピースの豆さんをかってきた09月22日 グリンピースの前の種を購入09月29日 ついでに 種まきをしておいた 庭でグリンピース32pots 10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-08の畝に植えた09月23日 つるあり スナップも買ってきておいた09月29日 庭で スナップ40potsの種まきをしておいた10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-07の畝に植えた エンドウの豆さんの畑への移動も完了した水やりして ok 10月20日 その後 苗は無事なり まあまあだなあ10月27日 グリンピース スナップ どちにも 無事で イキイキとしている まず 植え付け後の状態はokなり スナップもいい感じ11月04日 m-07のグリンピースも 状態は良い 雑草さんも 増えてきているが まだ okのようだ11月10日 エンドウさんに 支柱をつけて 紐でひっぱりあげておいた11月17日 そのご 無事なり でも 雑草がかなり増えてきている 来週には除草しよう11月24日 やや 大きくなりすぎかな まだ 小さいままで 良いのだけど 伸びすぎ12月07日 m-08のスナップも育ちすぎ 雑草はそのまま これくらいで 良いのかも12月22日 その後もやや成長してきている 早すぎるなあ 紐で固定をしておく今年01年05日 すこし伸びてきている まあまあだなあ01月12日 たしかに伸びている 紐で 固定をしておく 雑草とりもしておく01月13日 スナップエンドウも伸びてきている 雑草とりもしておいた01月19日 スナップエンドウ かなりいい感じになってきている02月23日 そのご 風が強くて あまり伸びていないが 紐で固定して 上に上に伸ばしている03月02日 すこし上にのびてきているが まだまだ これからだなあ04月17日 実がついてきている 04月27日 かなりたくさんの実かついてきている昨年に植えたのに 実が付きだした そろそろ 収穫できそうになってきている05月03日 初のスナップの実の収穫をした どんどん できてきている05月11日 スナップ2回目の収穫をしておいた05月17日 グリンピースの収穫もした05月17日 スナップエンドウも3回目の収穫をしておいた05月18日 スナップエンドウ 4回目の収穫をした 実をとる時間がないので そのまま まとめて家に持ち帰りした今年まず すなっぶエンドウをかってきた エンドウもかってきている秋は9月から 種まきしていこう スナップエンドウ09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた10月20日 その後 残っているスナップの苗がすくなくなってきている 追加の種まきをしておいた10月27日 まだ 発芽していない11月03日 まだ 発芽していない11月09日 すこし 発芽してきている11月16日 発芽した苗をまたm-20の畑の畝に再度 植えなおしておいた11月22日 もみがらをかけておいた11月23日 支柱をつけておいた12月06日 苗は無事に生育している もみがらのおかけなり12月13日 苗は小さいまま これで 越冬中 二回目の苗は 全部ともに 無事なり12月23日 苗はちいさいまま これで良し 無事なり普通のエンドウ豆09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた11月09日 エンドウ かなり大きくなっている11月16日 支柱をつけておいた11月22日 もみがらをかけておいた12月06日 エンドウは大きくなりすぎている こまったものだなあ12月13日 紐で固定していこう すこし ふらふら している感じ12月23日 ぜんぶの豆さん 無事なり これで 安心だなあ12月28日 すなっぶ えんどう いい感じ01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず03月01日 えんどう これから 成長するはずだけど まだ そんなに伸びていないな03月01日 スナップ エンドウ まだ 小さい 支柱もつけたが 生育は これからだな03月01日 エンドウは 大きくなっている これから どんどん 伸びてくれるはず03月07日 スナップ エンドウ すこし 生育して 伸びてきている03月14日 スナップ エンドウ その後もすこし 伸びてきている03月22日 スナップ エンドウ それ後も もう すこし 伸びてきている今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり マルチ ばんざーーーい だなあ マルチは役に立つ 雑草がほとんど なしになってくれる実がつくのは 4月17日くらいの予定なりらくだ おべんきょうその07牧畜ラクダは乾燥地帯において主に飼育される家畜の一つである。もっとも、遊牧においてラクダのみを飼育することは非常に少なく、ヒツジやヤギ、ウシなどといった乾燥地域にやや適応した他の家畜と組み合わせて飼育されることが一般的である。これは、飢饉や疫病などによって所有する家畜が大打撃を受けた時のリスク軽減のためである。また、ラクダは繁殖が遅く増やすのが難しいが、寿命は約30年と長く、乾燥に強いために旱魃の際にも他の家畜に比べて打撃を受けにくい。このため、ヒツジやヤギが可処分所得として短期取引用に使用されるのに対し、ラクダは備蓄として、長期の資産形成のため飼養される[5]。一方、ラクダとヤギやウシを同じ群れとして放牧すると食物を巡って争いを起こしやすいため、ラクダの群れはほかの動物と分けて放牧するのが通例である。はた坊

2015.03.27

コメント(0)

-

渋がき隊 これにも 芽はすこし出てきている きくな おべんきょうその04

渋がき隊 畑の苗と 庭の苗の比較04月01日 畑の渋柿隊は良く育っている が 庭の 渋柿隊は 良くない柿の木の下で 日陰で 日当たりがよくない やっと 発芽してきているが その後も 成長できないでいる葉は1枚だけくらい これでは 成長は無理みたい落ちた場所がよくないなあ まあ 枯れていないので なんとかなるのかな ?? 庭の渋柿隊は 貧相である畑と庭で どう違ってくるのか しばらくは 様子見をしておこう こういうのも 比較しやすいので 楽しい05月11日 その後の庭の渋柿隊 まだまだ 小さい 小さい畑のは 枝も増えて 葉もたくさんあるが 庭のは なんとか 生えているだけで 成長していない苗つくりは やはり 畑だなあ08月24日 庭の渋がき隊に追肥しておいたら やや 成長をしてきている2本くらいは やっと 伸びてきている ひょろひょろだけと 背が伸びてきている庭のは ひょろひょろ 畑のは しっかりと枝は伸びている しかし 背の高さは 同じくらいになってきている09月14日 ただいま 庭の追肥がきいたのか どちらも おなじくらいの高さになっている畑には 4本の渋がき隊 4本は それぞれ 高さも違っている 葉は多い庭のは 2本の渋がき隊 2本は おなじくらいの高さだけと 葉は少ない葉の大きさは どちらも 同じくらい 葉の数が違う 畑のは 葉がたくさんある10月25日 畑の渋がき隊 そのまま 放置しておこう そろそろ 落葉してしまいそう11月09日 その後も あまり変化はなし 苗としては これくらいで 良し11月22日 落葉がはじまった 2本は落葉した のこりは 半分くらい落葉した12月06日 残りのも落葉した 4本とも 葉はなしとなった12月13日 追肥をしておいた12月23日 そのご まあ こんな状態 春まで 葉がでてくるまで そのままだなあ2015年02月01日 その後も 畑で 4本 無事なり 03月08日 その後も 畑で 4本 無事なり 芽はまだなり もうすぐ 発芽してくるはず畑の4本はやや おおきい庭の3本は 細いが 半分くらいの大きさになっている03月22日 庭のしぶがきのコカブの枝にも 芽がでてきている03月22日 畑の渋がき隊の枝の芽も すこし出てきているきくな おべんきょうその04品種中葉種香りは強い。葉の切れ込は大葉種と小葉種の間。さらに株の形で分けられる。 株立ち型 茎が立ち上がって分枝。 伸長した茎葉を順次摘み取り出荷する品種(関東に多い)。 株張り型 茎があまり伸びず、株ごと抜き取り流通出荷する(関西に多い)。 葉の切れ込みが株立ち型よりは浅めで丸みを帯びている。小葉種葉の切れ込みは深く、香りが強いものの収量が少ない為、あまり栽培されていない。はた坊

2015.03.27

コメント(0)

-

めきゃべつ 収穫をしておいた 東日本大震災4年と15日後に

一昨年 芽キャベツ07月06日 今年もまた m-07の畑で 芽キャベツが1本 生えてきている昨年と同様だ こちらは まだ 無事に育っている 虫の被害がなければ よいけど 育つかな?????? しばらく 観察しておこう08月06日 あらあら 消えてしまった 雑草にかこまれて 日が当たらなくなり消滅で 09月30日 hcで芽キャベツの苗が売られていた 即 買い物する 2本10月21日 一か月が過ぎた やや 大きくなっている 左の方がでかいなあ10月28日 左たけが どんどん 成長中 右は ???11月10日 左のが でーかーーい 右のは消滅しつつある11月18日 右のも 小さいが まだ 無事だなあ12月02日 右のも やや成長をしてきている12月09月 そのまま かわりはないかな12月23日 そのまま もう成長はこれまでかな 高さは変わらず 1月になると 小さい 芽 が できるはず2月くらいになると そろそろ 収穫となる予定 小さいが なんとか なるだろう昨年01月02日 小さい芽はついている 01月14日 その後も あまり変化はなし 様子見01月20日 そのまま02月03日 そのままだ 昨年は2月19日に収穫した そろそろ 収穫しようかな02月11日 収穫した 小さいが それなりに実はすこしついている02月17日 残りの もっと小さいのを収穫 これにて 終了ちいさい が 芽キャベツ これにて 終了09月22日 hcで 芽キャベツの苗が売っていた で 即 買い物しておく09月23日 m-08の畝の端っこに植え付けをしておく10月05日 その後も 無事だ まあまあ 育ちつつある今年も芽きゃべつ これは 楽しい野菜だ10月20日 2本が虫にかじられて ボロボロに しかし2本は無事なり11月09日 その後 葉は出てきている 芽もついてきている11月17日 脇芽に芽もついてきている かなり 大きくなりつつある11月24日 追肥しておいた 12月01日 葉っぱをカットしておいた すっきりとした12月07日 すこし 成長してきている ちょっと だけ12月15日 それなりに めきゃべつ らしく なってきている12月22日 見た目にも 大きくなりだしている12月28日 4本ともに無事 しかし サイズは様々 すこしづつ 太りだしてきている4本ともに 大きくなりだしてきている収穫するのは2月くらい まだ 時間がある 楽しみだな今年01月19日 なんとか かんとか それなりに芽キャベツらしくなってきている4本あるが サイズは 色々まあまあ と いう 感じ01月26日 そろそろ 収穫してもよさそう いい 感じ02月02日 2本の収穫をしておいた まあまあ なり02月09日 残りの2本も収穫 これにて おしまい今年の秋hcで 芽キャベツの種が売っていたので 買ってきた今年は 芽キャベツ 種まきをしてみよう08月31日 庭で 種まきをした09月04日 発芽した09月06日 M-01の畑の畝に移動した第二弾の種まき09月07日 庭にて 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-01の畑に移動した苗の半分くらいは 残っているが まあ そこそこ 育っている10月26日 残っている芽キャベツをみてみたが 残っているのは 4本くらい種まきしたのは32本だったけど 残っているのは 4本のみ まあ 4本のこれば 良しとしよう これは 昨年と同じ4本となっている11月02日 そのご 4本のめきゃべつ それなりに 成長している大きいのと 中くらいのと 小さいの2本 それぞれ サイズは ばらばら まあ なんとか なるだろう11月09月 追肥をしておいた 肥料はたくさん必要らしい11月23日 葉をカットしておいた ちいさい芽はできてきつつある12月06日 追加で 葉をカットしておいた葉をカットしてたら 4本ではなくて もう すこし 小さいのもある4-8本くらいはあるみたい 追肥をしておいた12月13日 追肥をしておいた12月23日 雨がふったので いい感じになっている01月02日 まあまあ 成長もすこしづつ してきている01月18日 その後 あまり変化はない まあ そんなものかな01月25日 いい感じになってきている02月08日 第一弾 1本を収穫をした02月22日 次の芽キャベツが収穫できそうになってきている03月08日 残りの4本 芽キャベツの収穫をした03月22日 最後の芽キャベツ 収穫をしておいた これでお仕舞いに東日本大震災 3月11日発生03月26日は既に4年と15日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 礼儀や丁寧な言葉使いなしに優れた意見がでるのか?? ネット社会では顔が見えないことを良いことに、「死ね」に代表される汚い言葉、礼儀知らずな批判が続いています。思春期の子供ならともかくいい歳をした大人で、批判している内容はかなり高度なのに「死ね」とかそれに類する言葉を使うようでは批判はその意味を失うでしょう。政府とか政党、力の強い団体、東大などを批判するときにはある程度の激しい言い方も成立しますが、個人の場合は常に丁寧に礼儀をもって批判することが大切と思いますし、批判というのは「合意」を目指したものでなければ意味がありません。バッシングの中にはもともと「反目」を目的に相手の感情に触る言い方をする場合もありますが、それは子供のやることと思います。また、批判は「本人が変更せざること・・・おまえは黒人だとか女だといった批判」は絶対にダメですし(本当は名誉毀損)、言っていることや意見に対する具体的な批判をするべきで、「おまえはもともとこういう奴だ」とか、「きっと***が嫌いなんだろう」というような批判はする必要がないと思います。ネット文化を育て、優れた情報源、自由な意見交換の場として成長させるためには、ネットを使う人の個人の見識を求めたいと思います。油断していると規制がかかる可能性もあります。もしかすると反目のためにバッシングしている人は、「一体、こんなことを言う人はなにをやっている人だろうか?」とか、政府の回し者で、ネットをダメにして規制を導入しようとしているのではないかと思うことすらあります。また私のように20年来、ネットや書籍などで活動していると、「昔と言っていることが違う」という批判を受けます。勉強や経験で意見は変わりますし、それもちょっとしたところが変わったということをとらえて「すべて真逆なことを言う」などと言うのは批判の前に正確な表現を求めたいように思います。このようなことがあると、自由な意見や思い切ったことはいえなくなり、つまらないネット社会になると心配しています。「変化してはいけない」、「専門家でもないのに」という批判がありますが、日本独自の批判で、これはかなり慎重である必要があります。(平成27年3月15日)ふむふむはた坊

2015.03.26

コメント(0)

-

らっぱ水仙 花は一年おきに咲いている アセロラ おべんきょうその01

スイセン属(スイセンぞく、学名: Narcissus)ヒガンバナ科(クロンキスト体系ではユリ科)の属のひとつ。この属にはニホンズイセンやラッパズイセンなど色や形の異なる種や品種が多くあるが、この属に含まれるものを総称してスイセンと呼んでいる。狭義には、学名 Narcissus tazetta や、その変種であるニホンズイセン(Narcissus tazetta var. chinensis)をスイセンということも多い。しかし、本記事では特に明記しない限り「スイセン」をスイセン属の総称の意味で用いる。原産地は主にスペイン、ポルトガルを中心に地中海沿岸地域、アフリカ北部まで広がり、原種は30種類ほど知られている。また、園芸用に品種改良されたものが広く栽培されている。日本においては、ニホンズイセンが古くに中国を経由して渡来したといわれている。分布は、本州以南の比較的暖かい海岸近くで野生化し、群生が見られる。越前海岸の群落が有名であり、福井県の県花ともなっている。品種改良原種は花弁が細くねじれており、それを平たい花弁にするのに50年ほどかかった。その後、八重咲きなどの花容の品種改良、および、白と黄色以外の色を出すための品種改良がなされ、副花冠が赤、ピンクのものが加わった。品種改良の中心地は栽培に気候が適しているイギリスが草分けである。現在ではオランダ、日本がそれに続いている。増え方と育て方チューリップやヒヤシンスなどと同様に典型的な球根植物。市販の球根を買って花壇や鉢に植えて育てる。一定の寒さに当たらないと開花しない性質を有する。晩秋に球根が市場に出回るのでそれを植えて育てる。ニホンズイセンだと初春には開花するが、西洋スイセンは4月ごろに開花する。春先には開花株が出回り、それを観賞することもできる。開花後は葉と茎が枯れるまで切らずに置いておくと、球根が太る。チューリップと異なり、子株が育っても親株も残る(チューリップは子株が育つと、親株が衰える)。被子植物である以上、結果し、種でも増えるが、開花までには数年かかるため、育種(品種改良)を目的とする場合を除けば一般には行われない。球根を分球させて増やす。スイセンは日本の気候と相性が良いので、植え放しでも勝手に増える。球根が細分化するばかりで、開花しない場合は、土壌の窒素過多か、植え付けが浅すぎることが原因である。夏場は地表面を別の植物で覆うと、温度が上がり過ぎず、地中の球根に適した環境を維持できる。アセロラ おべんきょうその01アセロラ(スペイン語: acerola、学名:Malpighia emarginata)キントラノオ科の植物。またはその果実。特徴西インド諸島、南アメリカ北部から中央アメリカが原産とされる常緑低木で、鮮やかな赤色の果皮のサクランボに似た果実を食用とする。葉は全縁(鋸葉がない)で、長さ10cm程度。果実の形からバルバドスサクラ (Barbados cherry) の別名があるが、先述の通りバラ科のサクラとは類縁関係にない。果実はビタミンCを豊富に含み、清涼飲料水、ジャム、ゼリーなどに加工される。ただし、熟した果実は傷みやすいため一般にはほとんど市販されておらず、加工用には未熟果が用いられる。また、果実は種類によって酸味が強い酸味種と甘みが強い甘味種に分けられる。日本では1958年に沖縄県に導入されて以降、同県で栽培されている。現在、加工品としてはサントリーフーズよりニチレイアセロラドリンクとして販売され一般に普及している。なお、ブラジルでも飲料にされることも多く、アセロラそのものの風味を強く感じることができる。しかし日本の関連飲料などはかなり希釈されておりアセロラ自体の味はあまりしない。プエルトリコでは、アセロラは重宝されており、国外に持ち出される場合には、特別な手続きが必要である。はた坊

2015.03.26

コメント(0)

-

下仁田ねぎ すこしだけ 在庫がある らくだ おべんきょうその06

ネギは もっぱら 九条ネギのみの栽培を今年から 始めている九条ねぎが 育てやすいし 手間もかからない下仁田ネギは こちらの畑では あまり大きくならない九条ネギの方が 大きくなるので こちらの方が栽培が簡単であるで 下仁田ネギは 栽培していないが 昨年の残りの下仁田ネギがすこし 残っているあちこちに 数本づつ 下仁田ネギさんがのこっている型が 判りやすいので すぐに 見つけられる下仁田さん ネギ坊主も 大きいなあらくだ おべんきょうその06酷暑・乾燥に耐える生理機構ラクダの酷暑や乾燥に対する強い耐久力については様々に言われてきた。特に、長期間にわたって水を飲まずに行動できる点については昔から驚異の的であり、背中のこぶに水を蓄えているという話もそこから出たものである。体内に水を貯蔵する特別な袋があるとも、胃に蓄えているのだとも考えられたが、いずれも研究の結果否定された。実際には、ラクダは血液中に水分を蓄えていることがわかっている。ラクダは一度に80リットル、最高で136リットルもの水を飲むが、その水は血液中に吸収され、大量の水分を含んだ血液が循環する。ラクダ以外の哺乳類では、血液中に水分が多すぎるとその水が赤血球中に浸透し、その圧力で赤血球が破裂してしまう(溶血)が、ラクダでは水分を吸収して2倍にも膨れ上がっても破裂しない。また、水の摂取しにくい環境では、通常は34-38度の体温を40度くらいに上げて、極力水分の排泄を防ぐ。もちろん尿の量も最小限にするため、濃度がかなり高い。また、人間の場合は体重の1割程度の水が失われると生命に危険が及ぶが、ラクダは4割が失われても生命を維持できる。そのかわり、渇いた時には一気に大量の水を飲むために、ラクダの群れに水を与えるには非常に大量の水を必要とすることとなる。一方で、ラクダは湿潤環境には弱い。湿潤環境に多く発生する疫病に対してラクダは抵抗力がなく、また湿地帯を移動するように足ができておらず、足を痛めることが多い[4]。アフリカにおいてはニジェール川がもっとも砂漠に近くなるニジェール川大湾曲部のトンブクトゥあたりが南限であり、これ以南では荷役動物がロバへと変わる。はた坊

2015.03.26

コメント(0)

-

庭の渋がきの小枝にも 芽がでてきている きくな おべんきょうその03

渋がき隊 畑の苗と 庭の苗の比較04月01日 畑の渋柿隊は良く育っている が 庭の 渋柿隊は 良くない柿の木の下で 日陰で 日当たりがよくない やっと 発芽してきているが その後も 成長できないでいる葉は1枚だけくらい これでは 成長は無理みたい落ちた場所がよくないなあ まあ 枯れていないので なんとかなるのかな ?? 庭の渋柿隊は 貧相である畑と庭で どう違ってくるのか しばらくは 様子見をしておこう こういうのも 比較しやすいので 楽しい05月11日 その後の庭の渋柿隊 まだまだ 小さい 小さい畑のは 枝も増えて 葉もたくさんあるが 庭のは なんとか 生えているだけで 成長していない苗つくりは やはり 畑だなあ08月24日 庭の渋がき隊に追肥しておいたら やや 成長をしてきている2本くらいは やっと 伸びてきている ひょろひょろだけと 背が伸びてきている庭のは ひょろひょろ 畑のは しっかりと枝は伸びている しかし 背の高さは 同じくらいになってきている09月14日 ただいま 庭の追肥がきいたのか どちらも おなじくらいの高さになっている畑には 4本の渋がき隊 4本は それぞれ 高さも違っている 葉は多い庭のは 2本の渋がき隊 2本は おなじくらいの高さだけと 葉は少ない葉の大きさは どちらも 同じくらい 葉の数が違う 畑のは 葉がたくさんある10月25日 畑の渋がき隊 そのまま 放置しておこう そろそろ 落葉してしまいそう11月09日 その後も あまり変化はなし 苗としては これくらいで 良し11月22日 落葉がはじまった 2本は落葉した のこりは 半分くらい落葉した12月06日 残りのも落葉した 4本とも 葉はなしとなった12月13日 追肥をしておいた12月23日 そのご まあ こんな状態 春まで 葉がでてくるまで そのままだなあ2015年02月01日 その後も 畑で 4本 無事なり 03月08日 その後も 畑で 4本 無事なり 芽はまだなり もうすぐ 発芽してくるはず畑の4本はやや おおきい庭の3本は 細いが 半分くらいの大きさになっている03月22日 庭のしぶがきのコカブの枝にも 芽がでてきているきくな おべんきょうその03品種中大葉種葉の切れ込みが深い中葉系と、独特の香気が柔らかく葉の切れ込みが少ない大葉系、両方の特徴をもつ。奈良県北部の農家が受け継いできた品種で、奈良県で選抜されたものが全国に広まる原形となった。「中村系春菊」と呼ばれることもある。奈良県で栽培されるものは市場で「大和きくな」と呼ばれる。はた坊

2015.03.25

コメント(0)

-

ブロッコリー 21回目の収穫をした 東日本大震災4年と14日後に

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした11月30日 ブロッコリー 6回目の収穫をした12月06日 その後も ブロッコリー 元気に育っている今年はうまくいっている 苗からの育ち具合は 特に良し12月07日 7回目の収穫をしておいた12月13日 8回目の収穫をしておいた12月21日 先週に大量に収穫したので 今週はなし12月28日 追肥をしておいた すこし息切れしているなあ 追肥だ 追肥だなあ12月31日 なんとか 花蕾が成長をしてきている 追肥が効いている01月03日 9回目の収穫をしておいた01月04日 10回目の収穫をしておいた01月12日 11回目の収穫をしておいた01月18日 12回目の収穫をしておいた01月24日 13回目の収穫をしておいた02月01日 14回目の収穫をしておいた02月08日 15回目の収穫をしておいた02月15日 16回目の収穫をしておいた02月22日 17回目の収穫をしておいた03月01日 18回目の収穫をしておいた03月08日 19回目の収穫をしておいた03月15日 20回目の収穫をしておいた03月22日 21回目の収穫をしておいた しかし 花がどんどん咲いてきている 急いで収穫していこう東日本大震災 3月11日発生03月25日は既に4年と14日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 「セクハラ」と「逆セクハラ」 最近、最高裁判決でセクハラと懲戒処分が確定したサラリーマン2人の普段の行動が徐々に明らかになってきた。それを見ると、大阪のおじさんのやや下品な言動であり、女性が一度も苦情を言わなかったこと、会社が一度も注意をしなかったことなど、最高裁の判事は何を考えているのかという感じがする。男性にとってセクハラとはわかりにくいものだ。「まだ結婚していないの」は典型的なセクハラの言葉とされるが、ずいぶん、古い考えのように思う。結婚するかどうかは女性の判断であり、結婚しなければならないという昔の社会でもない。それに結婚しているかどうかで仕事にかなりの影響があるのは確かだから、結婚しているのかいないのか、結婚する予定があるのかは職務上も必要なことだ。男性に「おまえ、まだ結婚していないのか?」と言ってもセクハラにもパワハラにもならない。「相手も見つからないんだろう」とひどいことを言っても問題にはならない。なのになぜ女性だけがセクハラになるのか? それは「女性は弱い。結婚しなければ一人前ではない」などという昔の男女不平等の時代の認識だ。セクハラというのは男女不平等を前提にしているように見える。今回の裁判でも「女性は恥ずかしくて上司に訴えることができない」というのが常識になっているが、そんな女性は私の近くにはいない。ところで、今回の話題は「逆セクハラ」だ。これは女性が男性に対して「あなた太っているわね」とか、「稼ぎが悪いわね」と言った類いではなく、女性がセックスアピールで男性の性欲を露骨に高める言動をするということだ。男性は女性がいわば「誘う」ので、その誘いにのって「きれいなおっぱいだね」とか、たくし上げた裾を見て、「その上はどうなっているの」などというとたちまちセクハラになるだろう。でも、先日、三重県のある市に行った関係で、驚くべきポスターを知った。海女さんのポスターだが、まるで透けた白い海女さんの服できれいな乳房と乳首が透けて見える。腰の下も白いなまめかしい裾が二つに割れて内股まで出している。もう一つのポスターはさらに妖艶な若い女性のもので、こちらは下腹部に線が入っていてさらに猥雑になっている。若い男性なら大いに性欲をそそられるし、ポスターはそれを狙って作られている。私は年配者なので、「女性蔑視のいやなポスターだな」と思った。女性の職業を紹介するときに、女性の優しさや誠実さをアピールするのは良いけれど、胸や下腹部などをアピールするのは「性差別」を助長するものでとても受け入れられるものではない。こんなポスターを公的機関が出しているのだから、これで「セクハラ」などと言ってはいけない。もう一度、男女の適正なスタンスを考え直すときだ。(平成27年3月13日)ふむふむはた坊

2015.03.25

コメント(0)

-

庭のさんしょう 芽は3月21日に出ていた あけび おべんきょうその07

山椒の発芽2013 03月10日 芽らしいのが 出てきている03月20日 気が付くと 葉が出てきている 春だなあ04月14日 葉がびっしり 香りも良い いい感じ2014 03月25日 芽らしいのが 出てきている03月30日 気が付くと 葉が出てきている 春だなあ04月06日 葉がびっしりとついてきている04月13日 葉は いつもと同じく ちゃんと 出てきている8月にかけて 葉がなくなっていたが また 台風のあと 雨がしっかりと降ったので葉が出てきた一面に小さいけと 葉が びっしりと出てきている08月24日 玄関のほうの 山椒にも 小さい葉か゜ びっしりと出てきている春と秋 二回 葉がでるのかな ???冬は枯れているが 猛暑で水が不足したら 葉が消えていた水をしっかりとやると また 葉が出てきている つまり 手入れが悪く水が不足したら 葉もなくなるのだなあ これで 山椒も 今年も 無事なり201502月01日 庭の山椒 芽らしきもの すこし 膨らんできている02月21日 芽はまだ 小さいな もう すこしかかりそう02月22日 裏の庭の山椒も まだ 無事 芽もすこしある03月08日 玄関の山椒 芽らいくなってきつつある3月10-25日くらいの間に 芽がでてくるはず もう すぐ03月21日 庭のさんしょう 芽が出てきているあけび おべんきょうその07アケビ属(アケビぞく、学名: Akebia)アケビ科の属の一つ。Akebia chingshuiensisホザキアケビ Akebia longeracemosaアケビ Akebia quinataミツバアケビ Akebia trifoliata小葉が3枚。 往々にしてアケビと混じって生育している。ゴヨウアケビ Akebia x pentaphylla アケビとミツバアケビの雑種とされる。 その形態は、小葉は5枚ながら緩やかな鋸歯を持つなど、両種の特徴を受け継いでいる。 ただし、アケビに「ゴヨウアケビ」の流通名を付けて販売している場合がある。はた坊

2015.03.25

コメント(0)

-

九条ネギ ネギ坊主が 多いのも 少ないのもある 色々あるなあ らくだ おべんきょうその05

九条ネギさん 状態も良いし またまだ たくさんある3月に どんどんしゅうかくをしていこう3月15日くらいからは ネギ坊主が どんどんついてきているネギ坊主これは ついていないのもあるすこし ついてきているのも あるネギ坊主だらけのも あるこの写真のは あまりついていないネギもそれぞれ ネギ坊主の出来具合も いろいろだなあ不思議だなあしかしながら まだ ネギ坊主は小さい三月はまだまだ ネギさんの収穫はできるらくだ おべんきょうその05体の構造他の偶蹄目の動物と同様、ラクダは側対歩(交互に同じ側面の前後肢を出して歩く)をする。しかし、偶蹄目の特徴が必ずしもすべて当てはまるわけではなく、偶蹄目の他の動物などのように、胴と大腿部の間に皮が張られてはいない。また、同様に反芻を行うウシ亜目(反芻亜目)は4室の胃をもつが、ラクダには第3の胃と第4の胃の区別がほとんどない。従来ラクダ科を含むラクダ亜目は反芻をしないイノシシ亜目と反芻するウシ亜目の中間に置かれていた。しかし遺伝子解析による分析では、ラクダ亜目は偶蹄目の中でもかなり早い時期にイノシシ亜目とウシ亜目の共通祖先と分岐しており、同じように反芻をするウシやヒツジ、ヤギなどは、ラクダ科よりもむしろイノシシ科やカバ科、クジラ目の方に近縁であることが明らかになっている。ラクダの蹄(ひづめ)は小さく、指は2本で、5本あったうちの中指と薬指が残ったものである。退化した蹄に代わり、脚の裏は皮膚組織が膨らんでクッション状に発達している。これは歩行時に地面に対する圧力を分散させて、脚が砂にめり込まないようにするための構造で、雪上靴やかんじきと同じ役割を持つ。砂地においては、蹄よりもこちらの構造が適しているのである。はた坊

2015.03.25

コメント(0)

-

おおいぬのふぐり なかなか 可愛い 花である しかし 名前が悪いなあ きくな おべんきょうその02

オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢、学名: Veronica persica)オオバコ科[2]クワガタソウ属の越年草。路傍や畑の畦道などに見られる雑草。別名、瑠璃唐草、天人唐草、星の瞳。和名はイヌノフグリに似てそれより大きいために付けられた。オオイヌノフグリの果実はハート型で、フグリに似てはいないと いうことは いぬのハートと名前を変えたほうがよさそうだなあ形態・生態秋に芽を出して他の植物が繁茂しない冬に横に広がって育ち、早春に多数の花をつけ、春の終わりには枯れてしまう。夏の間は種子で過ごす。寒さに耐えるため、細胞内の糖濃度を高める機能を持ち、葉と茎に生える短い毛で雪と霜を遠ざけて保温する[4]。草丈10–20cm。葉は1–2cmの卵円形で、鋸歯がある。花弁は4枚。ただし、それぞれ大きさが少し異なるので、花は左右対称である。色はコバルトブルーだが、まれに白い花をつけることがある[3]。 花は太陽の光によって開閉し、1日で落花するが[5]、2日めにもう一度開くものもある[4]。花の中心にある蜜でハチ、ハナアブ、チョウなどの虫を誘う虫媒花だが、自家受粉も可能で、自家受粉でよく見られる近交弱勢はないか非常に小さいついでに クワガタソウ 何かわからないので ネットで検索したクワガタソウ属(Veronica)は、オオバコ科に含まれる属のひとつである。以前はゴマノハグサ科とされていた。特徴クワガタソウ属は、ゴマノハグサ科の多くが唇形花をつけるのに対して、大きく平らに広がった花冠をつけるのが特徴である。一見は深く裂けた4弁が放射相称になっているように見えるが、実際には左右相称であり、上側一弁はやや大きく、これに二脈が入っている。また下側一弁がやや小さいものも多い。萼は大きく四裂する。雄蘂は二、花冠とほぼ同じ長さで、葯は二室。1年草、二年草または多年草で、葉は鋸歯のある単葉を、普通は対生する。花は単生か総状花序を作り、これが茎の先端に出るか、途中の葉腋に出る。果実は朔果で、扁平で先端がくぼむまたまた 左右相称 これも わからないので ネットで検索さゆうそうしょう‐か〔サイウサウシヨウクワ〕【左右相称花】花被が中心線に対して左右相称に配列している花。不整正花。不整正花 これも わからないので検索するとふせいせいかzygomorphic flower萼,花弁,おしべなどの各花葉間に,大きさや形状の違いのある花 (→整正花 ) 。このような花は輪状で放射相称的な関係は成り立たなくなるが,螺旋状または左右相称の形をとる。ことに後者の場合,zygomorphic flowerを左右相称花と訳す。ますます 判らなくなってくるなあきくな オベンキョウ その02品種[編集]大葉種[編集]香りは弱い。葉の切れ込みが少なくて肉厚。味にクセが無く柔らかい。九州や四国に多い。はた坊

2015.03.25

コメント(0)

-

たかな 17回目の収穫をしておいた 東日本大震災4年と13日後に

今年の秋また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた01月24日 9回目の収穫をしておいた02月01日 10回目の収穫をしておいた02月08日 11回目の収穫をしておいた02月15日 12回目の収穫をしておいた02月22日 13回目の収穫をしておいた03月01日 14回目の収穫をしておいた03月08日 15回目の収穫をしておいた03月14日 16回目の収穫をしておいた03月22日 17回目の収穫をしておいた タカナの在庫 第一陣のタカナ 4株 g-03 まだ 収穫できる第二弾の 10株 g-07/09 これもやや小さいが 収穫できている第三弾の 0株 m-20 雑草にまけてなくなった第四弾の 0株 m-06 雑草にまけてなくなった第五弾の 4株 m-07 まだある すこしだけど 無事 合計で 18株くらいはある まだまだ 収穫はできそう これまで 葉だけをとっていたが 株ごと 全部引き抜いてしまおう在庫はたくさんある東日本大震災 3月11日発生03月24日は既に4年と13日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- 原発事故、4年目の注意(2) 衣服や玄関の汚れ 放射性物質の主力はセシウムですが、半減期が30年ですので、まだまだ「爆発当初をそれほど変わらない」ということです。放射性物質は雨などで流れますが、そのデータが公表されないか、公表されているデータはまったく科学的に信用できないものですので、ないも同然です。公表されているデータが信用できないのは、公表されているデータから漏れた総量を計算すると何桁も計算が合わないからです。つまり、「100京ベクレル漏れた」と政府が発表しているのに、同じ政府筋から公表されている個別の汚染状態からは1京ベクレルにも達しないからです。大学教育を受けたまともな科学者なら、総量と個別の結果が合わないと「どこかに間違いがある」と思って公表しません。しかし、東大教授などの発表も数字のつじつまが合わないのです。そこで国民としては半減期の30年だけが頼りですが、現在4年目になっているので、爆発当初の8割ぐらいになっているとして良いでしょう。つまりわずか2割ぐらいが減ったという状態です。このシリーズの前に書いたように福島を中心として被曝量が多いので(広島の被爆者援護法の基準を超えている人が多い)、被曝量をできるだけ低くする生活を続けてもらいたいと思います。まず汚染されているところに行ったら、玄関先で靴を簡単に水拭きする、衣服の裾などを簡単にはたくなどが必要でしょう。また、風の強い日はマスクをして地面から飛散した放射性物質を吸い込まないように注意がいります。長丁場ですから、困難なことはできませんから、玄関先を汚染されないようにするとか、土ほこりをあまりすわないなどです。幸い、放射性物質の多くが水拭きでかなりとれますし、少し残っていても5分の1になれば、被曝量も5分の1になりますから、現状を見ると結構、有効と思います。(平成27年3月14日)ふむふむはた坊

2015.03.24

コメント(0)

-

庭の柿の木の枝の芽 やや おおきくなってきている あけび おべんきようその06

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし07月27日 そのごも 見た目はいい感じになっている08月03日 再度 枝が じゃまというので カットした08月24日 枝は良く伸びてるものだなあ 細いが長い枝が出てきている08月31日 これで 柿の木の剪定はなし このまま 枝を伸ばしていこう09月07日 そのご 枝は また 伸びてきている枝は東にむけて 伸ばしていこう09月14日 上からみたら かなり 小さくなっている まあ こんなものかな10月04日 その後もちいさいまま でも こんなもの 枝を横に横に伸ばしていこう11月09日 その後は 動きはなし 葉もそのまま 伸びもなし 今年はこれくらいで成長はストップしている11月22日 葉も元気はなし そろそろ 紅葉して落下してしまいそうに11月30日 葉は紅葉した 落下してしまいつつある小さく育てて 枝は 横に 横に 伸ばしていこう01月12日 その後 枝は ちいさいのが すこし 今年は実はできるかな ????02月07日 その後 芽があるのか ないのか ?? まだ 早いかな 6月に出た枝は 芽があるのかな ???02月14日 柿木の枝 芽らしいのが ふくらんでいるようにも 見える どうかな02月22日 柿の木の枝 その後も あまり変わりはなし03月08日 やはり 昨年と同様にやや膨らんできている 春だ03月22日 庭の柿の木の芽 すこし はっきりとしてきている昨年の記録は03月08日 枝をみると 膨らんできている 春だなあ04月02日 芽がすこし膨らんできている04月04日 発芽してきている04月09日 発芽して 葉が出てきている04月27日 花芽もあちこちについてきている05月03日 葉だらけ たくさんついてにぎやかになってきている新芽は4月04日くらいに出る予定あけび おべんきょうその06人間とのかかわり生薬アケビまたはミツバアケビの蔓、葉、根、果実には薬草としての効能があると言われている。中でもつる性の茎は木通(もくつう)という生薬である(日本薬局方に記載の定義による)。木通は、利尿作用、抗炎症作用、通乳作用などがあり、竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)、当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)などの漢方方剤に使われる[3]。また、木通とまぎらわしいものに関木通(かんもくつう)というものがある。これはアケビ類とは別の植物(ウマノスズクサ属)であり、腎臓障害を起こすおそれのある成分アリストロキア酸が含まれている。名前が似ている上、中国などでは関木通を「木通」としていることもあるので十分な注意が必要である。「木通」を利用する場合は日本薬局方のものが無難である。はた坊

2015.03.24

コメント(0)

-

おくて タマネギ まあまあかな らくだ おべんきょうその04

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし01月24日 中生の苗 50本も 元気なり02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきている03月07日 赤のたまねぎ 下の方が赤くなってきている さすが 赤玉だなあ03月08日 おくてのたまねぎも まあまあ 育ってきている03月14日 早生のたまねぎ まだ 太ってはきていない まだまだ 時間がかかりそう03月15日 赤のたまねぎ これも いい感じになってきている03月22日 赤のたまねぎ あまり 変わりはなし03月22日 おくて これは 一番生育が遅いならくだ おべんきょうその04体の構造ラクダは砂漠のような乾燥した環境に適応しており、水を飲まずに数日間は耐えることができる。砂塵を避けるため、鼻の穴を閉じることができ、目は長い睫毛(まつげ)で保護されている。哺乳類には珍しく瞬膜を完全な形で備えている。また、塩性化の進行した地域における河川の水など塩分濃度の非常に高い水でも飲むことができる。さらに膝の皮膚が分厚く発達しており断熱性に優れ、ここを接地して座れば高温に熱された地面の影響を受けることなく休むことが出来る。はた坊

2015.03.24

コメント(0)

-

そらまめ まあまあ 元気なり きくな おべんきょうその01

昨年09月23日 hcでそらまめの種をかってきた09月29日 すこし早いけど 庭で種まきをしておいた 20個の豆さんの植え付け10月13日 まだ 2個だけ 発芽 残りはまだまだ ゆっくりとしている10月19日 発芽している で すぐに 畑に移動した m-06とm-07に植え付けた10月27日 その後 畑でも 苗は無事なり11月04日 m-06の苗も 無事なり まあまあ11月17日 よくみると 苗は みんな ひょろひょろとしている やや 伸びすぎているな11月24日 横からみると やっぱり ひょろひょろ 伸びすぎ12月08日 その後は 成長はしていない 寒くなったので stopだなあ12月15日 寒くなってきているが そらまめさん 無事なり まあまあ 伸びすぎだけど12月22日 その後も 元気なり今年01月05日 風でふらふらしている01月11日 支柱をつけて 紐で軽く固定をしておいた02月02日 まだまだ小さいまま03月02日 すこし起き上がりつある03月08日 花芽がすこしついてきている やや おおきくなってきている03月22日 支柱を追加しておいた 大きくなりだしている まあまあ なり04月06日 そらまめ その後も 順調なり04月21日 実がつきだした05月03日 あちこち 実が大量につきだした05月18日 そろそろ 収穫できそうなので 全部を収穫をした結構とたくさん 実が 収穫できた 今年は 良し今年 秋になったので そらまるの種を買ってきている種まきは9月から10月12日 種まきをした10月19日 まだ 発芽しない10月25日 まだ 1本しか 発芽していない 遅いなあ11月08日 やっと 8本のみ発芽している まだ 半分11月09日 発芽していないのは m-08の畝にうえておいた すこし 遅いので 追加の種まきをしておいた10月26日 追加のそらまめ 種まきをしておいた11月08日 発芽してきている こちらは順調なり11月09日 発芽したのは g-1/g-3のさつまいものあとに植え付けておいた これで そらまめの植え付けをした 予定の倍の数になっている11月16日 m08のは まだ 発芽していない が g-1/g-3のは無事に生育している11月22日 そらまめにも もみがらをかけておいた これで 保温にもなるし 雑草よけにもなる11月30日 そらまめ もみ殻をかけているので 元気になっている やはり もみ殻 有効だなあ12月06日 そらまめ そり後も元気なり もみがら 土の代わりになっている12月13日 そらまめ 元気なのは もみがら さんのおかげなり もみがら 風を防いでいる01月18日 そのご そらまめ やや 生育してきているなあ02月08日 その後 そらまめ 見た目にも 生育が進んできている02月15日 そろそろ 支柱もつけてみようかな02月22日 支柱つけようとおもっていたが やる時間がなくちゃった 次回としよう03月08日 そのごも 生育している 支柱 まだ03月15日 そらまめ 花が咲いてきている03月22日 そらまめ まあまあ 元気なりきくな おべんきょうその01シュンギク(春菊、Glebionis coronaria)キク科シュンギク属に分類される植物。原産地は地中海沿岸。春に花を咲かせ、葉の形がキク(菊)に似ていることから春菊と呼ばれている。葉に切れ込みの少ない大葉(おおば)が四国・九州で(また「おたふく」・「ろーま」とも呼ばれる)、切れ込みのある中葉(ちゅうば)がそれ以東でそれぞれ栽培される。中葉はさらに、株立ち型と株張り型とに分かれる。香りと葉や花の形から、関西では菊菜(きくな)とも呼ばれる。稀に新菊(しんぎく)と表記されることもある。はた坊

2015.03.24

コメント(0)

-

だいこん 25回目の収穫をした 東日本大震災4年と12日後に

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした01月25日 17回目の収穫をした02月01日 18回目の収穫をした02月08日 19回目の収穫をした02月15日 20回目の収穫をした02月22日 21回目の収穫をした03月01日 22回目の収穫をした03月08日 23回目の収穫をした03月14日 24回目の収穫をした03月22日 25回目の収穫をした だいこんの在庫 g-09 04本 m-20 04本 m-06 08本 合計 16本くらい毎週4本づつ 収穫すると まだ04回くらい 収穫できる予定 大根 葉と花がトウ立ちしないように 葉をカットしておいた東日本大震災 3月11日発生03月23日は既に4年と12日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている-------------------------------------------------------------------------- キセル談義・・・水俣病と原発事故の深い関係 何かの事故や災害で命を落としたり、病気になる人はあたかも、事故そのもので被害を受けたように見えますが、実はかなりの割合で日本社会の「野蛮性」の犠牲になっていると思います。その大きな二つの例、それが水俣病と原発事故です。1. 水俣病のいきさつと被害が増えた原因2. 原発事故のいきさつと被害が増える可能性のある理由(主として音声で整理をしました)(平成27年3月13日) ふむふむはた坊

2015.03.23

コメント(0)

-

赤たまねぎ まあまあ 元気なり あけび おべんきょうその05

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし01月24日 中生の苗 50本も 元気なり02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきている03月07日 赤のたまねぎ 下の方が赤くなってきている さすが 赤玉だなあ03月08日 おくてのたまねぎも まあまあ 育ってきている03月14日 早生のたまねぎ まだ 太ってはきていない まだまだ 時間がかかりそう03月15日 赤のたまねぎ これも いい感じになってきている03月22日 赤のたまねぎ あまり 変わりはなしあけび おべんきょうその05人間とのかかわり栽培商業栽培では、品質に優れたミツバアケビ由来の品種が多く用いられる。安定した結実のため、人工授粉を行うことがある。自家不和合性があり、他品種との混植などが必要である。アケビとミツバアケビは交雑しやすいため、ミツバアケビ由来の品種に対し、アケビを授粉樹として用いることもある3葉種と5葉種では熟期が2 - 4週間程度異なる。日本国内で栽培されるものは、ほとんどが山形県産である。はた坊

2015.03.23

コメント(0)

-

畑の甘がき 枝に芽がすこしついてきている らくだ おべんきょうその03

2011年 hcで甘がきの苗をかって庭に植えた が そのまま 動きなし2012年このなえ 枯れている あらあら ダメな苗だったんだなあ で もう 一度 甘がきの苗をかっておく また 庭に植えておいた2013年 庭の甘がき昨年にかった苗だけど今年に発芽すれば 生きている だめなら また 枯れてしまっていることになる発芽するのは 予測では 4月18日つまり 隣の渋柿が そうだった で あと 1か月とすこし 芽がでるまで カウント 開始だあーーー 暇なので 毎週 カウントしていこう3月03日 あと1月と 15日だ3月31日 まだまだ あと18日4月06日 芽が出てきている 予想は18日なので 12日早くなった今年は2週間 春が早くなったということで ちゃんちゃん 甘がき 生きていた が が が そのご 動きなし04月13日 そのまま04月20日 そのまま04月27日 そのまま05月04日 そのまま まさか 枯れたかな05月11日 そのまま05月18日 おお 芽が大きくなっていた やっぱり 生きていた めでたし めでたし 葉は出てきている05月26日 無事 虫がつかないよう みておこう06月03日 枝が伸びてきている やっと 大きくなりだした06月20日 枝がのびて 苗の大きさも まあまあに07月21日 無事なり 虫もいない07月31日 5-6-7月と 無事に育っている 甘がき 実がつくには 6年くらい かかるかな ????2014年 甘がきの枝の芽04月03日 芽がついている そろそろと出てきている生きているのは確認できた葉か出るのを待つのみ05月03日 若葉がたくさん出てきている これで もうすこし大きくなってくれれば 良し甘がきができるのは まだまだ先だけど1mくらいになれば なんとか なるだろう06月28日 その後も あまりかわりない 大きくなっていないなあ07月06日 その後 すこし 新芽がでてきているが あまり かわりない 庭はあまり良くないみたい では 畑に移動して 日光が良く当たるようにしてみよう畑で どんどん大きくしてから 庭に戻そう08月01日 サイズはそのまま09月01日 その後も 成長していない10月01日 渋柿の苗は成長しているが 甘柿の苗はそのまま ちっとも 成長していない11月22日 畑に移動して 大きくするつもりが 実際は そのままのサイズでお仕舞い あらあら 予想に反して 甘がきの苗は サイズはそのまま 全然大きくならなかった畑においたまま もう一年 育ててみよう あしかけ 3年になるが サイズは かわらず 思うようには ならないものだなあ01月12日 その後は かわらず マルチをつけて 追肥して 雑草がまわりに茂らないようにしておこう02月22日 その後 雑草だらけになっている03月22日 畑の甘がきの枝 芽はすこしでてきているらくだ おべんきょうその03体の構造背中のこぶの中には脂肪が入っており、エネルギーを蓄えるだけでなく、断熱材として働き、汗をほとんどかかないラクダの体温が日射によって上昇しすぎるのを防ぐ役割もある。いわば、皮下脂肪がほとんど背中に集中したような構造であり、日射による背中からの熱の流入を妨ぎつつ、背中以外の体表からの放熱を促す。こぶの中に水が入っているというのは、長期間乾燥に耐えることから誤って伝えられた迷信に過ぎない。ただし、水を一度に80リットル程度摂取することが可能である。出生時にこぶは無く、背中の将来こぶになる部分は皮膚がたるんでいる。つまり脂肪を蓄える袋だけがある状態で生まれてくる。はた坊

2015.03.23

コメント(0)

-

庭のいちご 花が 咲いてきている みずな おべんきょうその05

いちごの在庫g-01のいちご植え付けたのは 無事なり 今週の日曜には 追肥をしておこう 数はまあまあ ある なんとか 収穫できると思うが しばらくは 様子見となる04月02日 庭のいちご g-01に植え付けをした 04月11日 苗はたくさんある 黒のマルチをつけておいた05月11日 実がたくさんついてきている そろそろ 赤くなりそうだな雑草もふえてきているが なんとか 実は赤くなりそう05月18日 実は赤くなってきている 甘くなっている どんどん 収穫していこう畑のいちご 収穫はokとなった いい感じ05月25日 追加で 収穫をしておいた やっぱり いちごは 美味い その後のいちごの苗08月24日 g-01のいちごの苗 雑草にかこまれて かなり減少しているが まだ10本くらいはある 土寄席をしておいた08月31日 なんとか 土寄せしたので 育ってきている09月14日 無事に生育してきている 元気になりつつある10月26日 雑草とりをしておいた 数をみると 12本はある11月09日 雑草とりして 追肥をした これで すっきり12月06日 もみがら たっぶりで生育は安定してきている12月13日 追肥をしておいた どんどん追肥するぞ02月08日 畑のいちご 葉も赤くなっている 枯れそうだなあ でも 枯れていない02月22日 葉がやや良くなってきている でも 雑草だらけ03月01日 雑草とり 来週にはしよう庭のいちご こちらは 保存用で 育てている08月24日 庭のいちご こらちは ランナーが出て 増えている 09月14日 数はまあまあある 大きく育っている庭のいちごを g-01にすこし移動して 育てていこう庭でいちごを保管して 大きくなったら 畑に移動これで 畑のいちごが 減っても どんどん 追加できる10月26日 庭のいちごも 細くなってきている 数は10くらいかな11月09日 庭のいちごは このまま 育てていくかな 12月06日 庭のいちごも それなりに生育している 追肥をしておこう12月13日 庭のいちご 元気なり02月08日 その後の庭のいちご 寒いけど 青々としている02月22日 庭のいちご それなりに 元気である03月01日 庭のいちご 元気なので 楽しみだなあ03月07日 庭のいちご 春だなあ 元気なり 03月15日 畑のいちご 雑草だらけになっている03月22日 庭のいちご 花が咲いてきているいちごの苗 畑で12個で 庭で10個あるので 合計で22本ある はた坊のは 完全放置の 手入れなしの いちごつくり まったく 何もしていないみずな おべんきょうその05利用京都付近では秋に苗床に播種し、晩秋畑に定植して管理する[1]。耐寒性が強く[1]、旬は晩秋から冬[2]。 独特の芳香と繊維分をもつ[2]。ビタミンA、ビタミンC、カルシウムが多く含まれている[2]。煮食が多く、鯨の水炊きなどに使われる[1]。またほかの鍋物、煮物、漬物などにも使われる[2]。独特な歯触りを損なわないため火を通しすぎないように調理する[2]。近畿地方を中心とする地域で、古くから常用されてきた葉野菜であるが、近年では関東地方以北など、全国的に普及してきている。 近年では、ミズナを生野菜サラダとして生食する習慣が根付きつつあり、この用途に適する関西系の品種が、従来は関東系の品種が栽培されてきた地域や、そもそも馴染みのなかった地域にまで広く普及しつつある[要出典]。はた坊

2015.03.23

コメント(0)

-

わけぎ 19回目の収穫をした 東日本大震災4年と11日後に

昨年01月02日 初の収穫したあ01月06日 九条ネギがたくさんあるので 収穫はなし02月10日 そのご 雑草も生えているので すこし雑草を取り除いた やや 黄色に02月11日 2回目の収穫をした03月10日 3回目の収穫をした03月20日 4回目の収穫をした03月24日 5回目の収穫をした03月31日 6回目の収穫をした04月08日 7回目の収穫をした04月14日 8回目の収穫をした04月21日 9回目の収穫をした これで おしまいに残っているわけぎは 黄色くなりつつある そろそろ 抜き取ってしまい 納屋で乾燥して 保管しよう8月の後半くらいに 再度の植え付けをする 予定05月03日 引っこ抜いておく 畑ですこし 乾燥する05月04日 家に持って帰る 乾燥させて 納屋で保管する植え付け用の根っこ 大量に収穫した いい感じ秋には 大量のわけぎ どんどん 植え付けよう07月15日 干している分葱 状態も良い やや青みがついてきている08月22日 その後も 無事で 保存の状態も良いなあ やはり 外で保存が良い わけぎ今年は納屋でなくて 外の壁の横に干している保存の状態はこちらのほうが 風通しが良いので 元気に見える09月07日 在庫のわけぎの在庫を全部 畑に植え付けた m-20 m-07に分散した わけぎの在庫は 畑に2つに植え付け 残りは会社でも植え付けた これで 今年も大量にわけぎを育てよう09月17日 発芽した すこしだけどokだなあ09月22日 全部が発芽している その後 すくすく 育っている わけぎ 今年の畑も わけぎ だらけ もう わけぎで いっぱいになっている10月05日 その後も わけぎは 元気になっている すくすく 育っている10月27日 全部のわけぎ 元気にすくすくと育っている 結構と大きくなっている11月17日 わけぎ 全部が大きくなって 収穫はokになっている今週より わけぎの収穫を開始しよう11月24日 わけぎ 収穫を開始 まずは 試しで これだけ12月01日 わけぎ 2回目の収穫をした12月08日 わけぎ 3回目の収穫をした12月15日 わけぎ 4回目の収穫をした12月22日 わけぎ 5回目の収穫をした今年01月05日 わけぎ 6回目の収穫をした01月12日 わけぎ 7回目の収穫をした05月03日 ためしに すこしを収穫してみた もう 撤収してもよさそう今年はネギがたくさんあったので あまり収穫をしていない で たくさん 残っている そろそろ 掘りあげてしまおう全部 残っているわけぎを掘り起こして 乾燥させて休眠とする05月03日 わけぎ 残っているのを全部を引き上げた 納屋にて保管して しばらく お休みとする納屋で保管して 8月後半になったら また 畑に植え付けるとする09月07日 わけぎ 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた09月14日 発芽はまだかな ゆっくりとしている09月21日 やっと 発芽してきている これで 安心なり10月12日 わけぎ かなり大きくなってきている もう 収穫できそうになってきている2つの畝にうえつけているか゜ まだ すこし残っている たくさん あるので 楽しみだ すくすく 生育してきている11月09日 わけぎ 初の収穫をしておいた たくさんあるので どんどん 収穫していこう11月16日 わけぎ 2回目の収穫をした11月22日 わけぎ 3回目の収穫をした11月29日 わけぎ 4回目の収穫をした12月06日 わけぎ 5回目の収穫をした12月13日 わけぎ 6回目の収穫をした5 12月23日 わけぎ 7回目の収穫をした01月03日 わけぎ 8回目の収穫をした01月10日 わけぎ 9回目の収穫をした01月12日 わけぎ 10回の収穫をした01月18日 わけぎ 11回目の収穫をした01月24日 わけぎ 12回目の収穫をした02月01日 わけぎ 13回目の収穫をした02月08日 わけぎ 14回目の収穫をした02月14日 わけぎ 15回目の収穫をした02月21日 わけぎ 16回目の収穫をした03月01日 わけぎ 17回目の収穫をした03月08日 わけぎ 18回目の収穫をした03月15日 わけぎ 19回目の収穫をした4月まで 収穫できる予定 5月に 引き抜いて9月に 再度 植え付けをする予定なり東日本大震災 3月11日発生03月22日は既に4年と11日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------原発事故、4年目の注意(1) 1年1ミリの意味 (このブログで原発関係の記事が減ったと言う指摘もありますが、特にそういうことはありません。変化が少ないので、相対的に記事を減らしました。事態はそれほど変化していません。)1年1ミリの被曝限度のことが少しずつ理解されてきました。「法律に書かれていないじゃないか」と言われることがありますが、1年1ミリというのは個人の被曝量なので、たとえば原発の敷地境界で「1年1ミリ以下にせよ」という法律を作ってもどうやって守れば良いかわかりません。そこで1個人が外部、内部被曝などいろいろなところで被曝することを考え、また原発敷地の脇を通る時間なども考慮して、たとえば原発敷地境界では1年50マイクログレイと決まっていたり、食材からの被曝は日本人の平均的な食事の量などから1年1ミリ以内になるように、1キロ100ベクレルと決まったりしています。もともと、敷地境界の空気吸収線量が50マイクログレイと決めたり、食材の汚染度を1キロ100ベクレルと決めたりするためには、その元となる「人間に対してどこまで許されるか」が決まっていないと、計算できないことを知らない人がいるという馬鹿らしい状態を少しずつ脱しつつあります。また、福島原発事故では、広島原爆のおよそ200発分の放射性物質が大気中に出たのですが、広島の場合、爆心地から3.5キロ以内の人に対して被爆者援護法が適応されますが、この3.5キロという数値も1年1ミリで決まっているものです。これに対して福島県が行っている外部被曝の記録では2011年に福島の主要都市で1年1ミリを超えて被曝した人の割合はおよそ70%から90%に達しており、内部被曝も計算するとほぼ全員が1年1ミリを超えていて、広島ですと全員が被爆者援護法の対象になります。このシリーズで少し現状を考えますが、やはりかなり注意をした方がよいということです。(平成27年3月14日)ふむふむはた坊

2015.03.22

コメント(0)

-

にら 春になってきているので そろそろ 収穫できそう あけび おべんきょうその04

にら在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ03月01日 にら 庭のにらは 青々としている 新しい葉も出てきている03月01日 にら 畑のも すこし 新芽も出てきそうな感じになりつつある にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ1月と2月は 収穫はなし03月08日 畑のにら そろそろ 新芽もすこし03月15日 畑のにら 新芽になりつつある初のにらの収穫も そろそろ できそうになってきているあけび おべんきょうその04人間との関わり利用種子を包む胎座が甘みを持つので、昔から山遊びする子供の絶好のおやつとして親しまれてきた。果皮はほろ苦く、内部にひき肉を詰めて油で揚げたり刻んで味噌炒めにするなど、こちらは山菜料理として親しまれている。主に山形県では、農家で栽培され、スーパーで購入することができる。また、東北地方などでは、新芽(山形県や新潟県などでは「木の芽」と呼ぶ)をやはり山菜として利用している。その他、成熟した蔓は、籠を編むなどして工芸品の素材として利用される。また、秋田県では、種を油の原料としている。江戸時代から明治時代にかけては高級品として珍重され、明治以降生産が途絶えていたが、近年復活した[2]。はた坊

2015.03.22

コメント(0)

-

九条ネギの 12回目の収穫をした 東日本大震災4年と10日後に

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない11月22日 もみがら 出た すぐに拾いにいって ネギさんにもみ殻をかけておいたg-03の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたg-01の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたm-07の九条ねぎ これにも もみがらをかけておいた11月22日にもみがらをかけたので一か月後には 九条ネギさん 白くなってくる予定 12月31日には 九条ネギ 収穫する予定なり12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした さっそく 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 収穫して 来年のネギさんの植え付けも同時にやっておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月12日 4回目の収穫をしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた02月08日 8回目の収穫をしておいた02月15日 9回目の収穫をしておいた02月22日 収穫するの 忘れていた まだ 在庫はたくさんある03月01日 10回目の収穫をした03月08日 11回目の収穫をした03月14日 12回目の収穫をした九条ネギさん 状態も良いし またまだ たくさんある東日本大震災 3月11日発生03月21日は既に4年と10日後になった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------「偉い人は偉かった」という時代は終わった 中国人は自分勝手でウソを言うとよく言われることがある。その理由として、「中国では国の言うことなどを信用しているとひどい目に遭うという歴史があるから」とされていた。それに対して日本は「民のかまどは賑わいにけり」でわかるように、天皇陛下から、殿様、武士に至るまで「国民のこと」を第一に考える道徳があった。2015年3月。原発事故から4年を経て、東電が「実はストロンチウムがズッと海に流れていた。それを知っていたが言わなかった」と発表し、多くの人に衝撃を受けた。私が知っているある大手の会社の社長が会うなり「先生、あれ本当ですか。まさか・・・」と言われました。保守的な日本人で体制を常に支持してきたその人にとっては、東電が重要な情報を4年も隠し、おそらくはそれを知っていたと思われる政府も黙っていたことに衝撃を受けたのだ。自分もだまされた!というわけだ。(ここからは要部のみ)「偉い人は偉い」という日本の文化は終わったか、一時休止した。でも、それではいけない。「知識のある分だけ、人格も高い」という人間を育てる必要がある。そのためには初等中等教育では、親が結果に責任をもつことが最も大切で、小学校に上がる前、思春期の前には「学校で学ぶ姿勢」を親が責任をもって行い、それがない子供は家庭で教育するようにすることが第一だ。学問や知識より人間としての行動をとれることだから。また、大学受験を全廃し、「問われた答えを、教えてもらった中から探す」というやり方をなくし、東大を廃止しないと立ち直ることはできない。(平成27年3月12日)ふむふむはた坊

2015.03.21

コメント(0)

-

畑も春らしくなってきている らくだ おべんきょうその02