2015年02月の記事

全135件 (135件中 1-50件目)

-

本年度05回目の計測 03月01日のデータ M-08の畑の畝の分

本年度05目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-8の畝の在庫 09 01ニラ 02九条ネギ 03サトイモ 04やまのいも 05ぶろこりー 06ばせり 07芽ニンニク 08博多にんにん 09らっきょう 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-40---40---40---40---40---30---30---25---10---05---05---05---05 02-40---40---40---40---40---40---40---40---40---35---35---35---35 03-00--200--150--120---90---80---60---50---10---05---00---00---00 04-00--100---80---50---50---40---10---00---00---00---00---00---00 05-15---15---30---40---40---40---40---40---40---40---40---40---40 06-15---15---15---18---20---20---20---22---25---20---15---15---10 07-00---00---15---20---25---30---35---37---37---37---37---37---38 08-00---00---00---20---25---30---35---37---37---37---37---37---38 09-00---00---30---30---30---35---35---37---37---37---37---37---38これが03月1日のm-08の畑の在庫 09はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

本年度05回目の計測 03月を脱日のデータ M-06の畑の畝の分

本年度05回目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-6の畑の在庫 05 01九条ネギ 02せろり 03大根 04たかな 05にんじん 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-00---40---40---40---40---40---45---45---40---35---35---35---25 02-00---00---10---15---25---30---40---40---40---35---30---30---25 03-00---00---10---15---20---25---30---35---35---35---30---30---30 04-00---00---05---10---15---20---25---25---25---25---25---25---25 05-00---05---10---15---25---30---35---35---35---25---20---20---15これが03月1日のm-6の畝の在庫 05はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

本年度05回目の計測 03月01日のデータ m-07の畑の畝の分

本年度05回目の計測 03月1日の野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-7の畝の在庫 05 01九条ネギ 02やまのいも 03わけぎ 04大根 05たかな 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-40---40---40---40---40---40---45---45---45---40---40---40---40 02-100--100--80---50---40---30---10---00---00---00---00---00---00 03-00---00---10---20---30---40---40---40---40---35---30---25---20 04-00---00---10---20---30---35---40---40---40---35---30---30---25 05-00---00---05---10---15---20---25---30---30---30---25---25---25これが03月1日のm-07の畑の在庫 05はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

本年度05回目の計測 03月01日のデータ m-20の畑の畝の分

本年度05回目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない m-20の畑の在庫 08 01 やまのいも 02あさつき 03ぶろこり 04大根 05たかな 06青梗菜 07すなっぶ 08エンドウ 月-09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日-01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01-00--100---80---50---40---30---10---00---00---00---00---00---00 02-00---10---15---20---30---35---30---25---10---05---00---05---08 03-00---50---50---50---50---50---50---50---40---40---40---40---40 04-00---50---10---20---30---35---35---35---35---35---30---30---25 05-00---50---05---10---15---15---20---25---25---25---25---25---20 06-00---50---05---10---15---15---20---25---25---25---25---25---25 07-00---00---00---00---15---20---20---25---25---25---25---25---25 08-00---00---00---00---15---20---40---60---60---60---65---70---70これが03月1日のm-20の畝の在庫 08はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

本年度05回目の計測 03月01日のデータ g-03の畑の畝の分

本年度05回目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-03の畑の在庫 04 01九条ねぎ 02かぶら 03たかな 04だいこん月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--45---45---45---45---45---45---45---45---45---40---40---40---40 02--00---10---15---20---30---40---45---45---40---35---30---30---30 03--00---10---15---20---30---40---45---45---40---35---35---35---35 04--00---10---15---20---35---40---45---45---40---35---30---30---25これが 03月1日のg-03の畑の畝の在庫 04はた坊

2015.02.28

コメント(1)

-

本年度05回目の計測 03月01日のデータ g-01の畑の畝の分

年度05回目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-01の畑の在庫 06 01九条ネギ 02韮 03いちご 04ぶろこり 05芽キャベツ 06そらまめ月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--45---45---45---45---45---45---45---45---45---40---40---40---40 02--40---40---40---40---40---40---30---25---15---05---05---05---05 03--15---15---15---10---10---10---10---08---08---08---08---08---08 04--00---10---15---25---35---40---45---45---40---40---40---40---40 05--00---10---15---25---40---40---45---45---35---25---25---25---20 06--00---00---00---00---00---15---20---22---22---22---25---26---27これが 03月1日のg-01の畑の畝の在庫 06はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

本年度05回目の計測 03月01日のデータ g-07の畑の畝の分

本年度05回目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-07の畑の在庫 06 01かぶら 02たかな 03青梗菜 04ぶろこり 05中生たまねぎ 06赤玉ねぎ 月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--00---00---05---20---35---40---45---45---40---30---25---25---20 02--00---00---10---20---35---40---45---45---40---30---30---30---30 03--00---00---05---20---25---30---35---35---35---35---30---30---30 04--00---00---05---20---35---35---40---40---40---40---40---40---40 05--00---00---00---00---20---22---22---23---23---23---23---25---27 06--00---00---00---00---20---22---22---23---23---23---23---25---27これが 03月1日のg-07の畑の畝の在庫 06はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

本年度5回目の計測 3月01日のデータ g-09の畑の畝の分

本年度05回目の計測 03月1日での野菜の育ち具合の目処として高さの最大を計測してみた 平均値ではない g-09の畑の在庫 05 01大根 02ぶろこり 03芽キャベツ 04かぶら 05早生のたまねぎ月--09---09---10---10---11---11---12---12---01---01---02---02---03日--01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01---13---01 01--00---00---10---20---40---40---45---45---45---40---35---30---25 02--00---00---05---20---35---40---45---45---40---40---40---40---40 03--00---00---10---20---35---40---45---45---40---30---25---25---20 04--00---00---05---20---35---40---45---45---40---30---25---25---20 05--00---00---00---00---20---22---22---23---23---23---23---25---27これが 03月1日のg-09の畑の畝の在庫 05はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

エンドウ 今年はマルチのおかげで 雑草はなし 東日本大震災3年と11か月と17日後に

昨年の豆さん とりあえず hcで グリンピースの豆さんをかってきた09月22日 グリンピースの前の種を購入09月29日 ついでに 種まきをしておいた 庭でグリンピース32pots 10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-08の畝に植えた09月23日 つるあり スナップも買ってきておいた09月29日 庭で スナップ40potsの種まきをしておいた10月06日 発芽してきている10月13日 畑に移動して植え付ける m-07の畝に植えた エンドウの豆さんの畑への移動も完了した水やりして ok 10月20日 その後 苗は無事なり まあまあだなあ10月27日 グリンピース スナップ どちにも 無事で イキイキとしている まず 植え付け後の状態はokなり スナップもいい感じ11月04日 m-07のグリンピースも 状態は良い 雑草さんも 増えてきているが まだ okのようだ11月10日 エンドウさんに 支柱をつけて 紐でひっぱりあげておいた11月17日 そのご 無事なり でも 雑草がかなり増えてきている 来週には除草しよう11月24日 やや 大きくなりすぎかな まだ 小さいままで 良いのだけど 伸びすぎ12月07日 m-08のスナップも育ちすぎ 雑草はそのまま これくらいで 良いのかも12月22日 その後もやや成長してきている 早すぎるなあ 紐で固定をしておく今年01年05日 すこし伸びてきている まあまあだなあ01月12日 たしかに伸びている 紐で 固定をしておく 雑草とりもしておく01月13日 スナップエンドウも伸びてきている 雑草とりもしておいた01月19日 スナップエンドウ かなりいい感じになってきている02月23日 そのご 風が強くて あまり伸びていないが 紐で固定して 上に上に伸ばしている03月02日 すこし上にのびてきているが まだまだ これからだなあ04月17日 実がついてきている 04月27日 かなりたくさんの実かついてきている昨年に植えたのに 実が付きだした そろそろ 収穫できそうになってきている05月03日 初のスナップの実の収穫をした どんどん できてきている05月11日 スナップ2回目の収穫をしておいた05月17日 グリンピースの収穫もした05月17日 スナップエンドウも3回目の収穫をしておいた05月18日 スナップエンドウ 4回目の収穫をした 実をとる時間がないので そのまま まとめて家に持ち帰りした今年まず すなっぶエンドウをかってきた エンドウもかってきている秋は9月から 種まきしていこう スナップエンドウ09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた10月20日 その後 残っているスナップの苗がすくなくなってきている 追加の種まきをしておいた10月27日 まだ 発芽していない11月03日 まだ 発芽していない11月09日 すこし 発芽してきている11月16日 発芽した苗をまたm-20の畑の畝に再度 植えなおしておいた11月22日 もみがらをかけておいた11月23日 支柱をつけておいた12月06日 苗は無事に生育している もみがらのおかけなり12月13日 苗は小さいまま これで 越冬中 二回目の苗は 全部ともに 無事なり12月23日 苗はちいさいまま これで良し 無事なり普通のエンドウ豆09月28日 庭での種まきをしておいた10月10日 発芽してきている10月13日 畑に移動した m-20のマルチの畝に植え付けしておいた11月09日 エンドウ かなり大きくなっている11月16日 支柱をつけておいた11月22日 もみがらをかけておいた12月06日 エンドウは大きくなりすぎている こまったものだなあ12月13日 紐で固定していこう すこし ふらふら している感じ12月23日 ぜんぶの豆さん 無事なり これで 安心だなあ12月28日 すなっぶ えんどう いい感じ01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり スナップエンドウにも もみ殻と支柱をつけた エンドウは大きくなり過ぎ もみがら 支柱もつけた これで あとは 大きくなるまで 放置だなあ01月03日 すなっぶえんどう その後も 無事なり01月03日 えんどう こちらも デカいが なんとか 無事に育っている01月12日 えんどう なんとか もちそう でかいが なんとかなるだろう01月12日 すなっぶえんどう その後も小さいままで 無事なり02月01日 その後もすなっぶえんどう 無事なり12月02日 エンドウ こちらも 雑草はなし 無事なり01月15日 その後も 無事なり 02月08日 雑草もなし もみがらとマルチで無事なり02月14日 支柱に紐で固定をしておいた 風がつよいので 紐が必要なり02月22日 紐で固定したので 安定した これから 成長してくれるはず今年はマルチをしているので 雑草はまったく なし昨年は雑草にかなり負けていたが 今年は 無事なり マルチ ばんざーーーい だなあマルチは役に立つ 雑草がほとんど なしになってくれる東日本大震災 3月11日発生02月28日は既に3年と11か月と17日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------他を愛する心 その3 愛と風力発電 かつて「石炭を焚かなくても水の流れを利用して電気を作ることができる」といって日本でも盛んにダムと水力発電所が作られたことがありました。私の小さい頃、ダムは日本の発展の象徴でしたし、水力発電所は自然と調和した環境によいものとして大いにもてはやされたものでした。たとえば静岡県の佐久間ダム、富山県の黒部ダムなどは、戦後の復興とともに電気の需要が高まった頃、本当に救世主のようなものだったのです。そして豪快に放水されるダム、日本の自然と見事に調和している人工湖、電気、農業用水、洪水防止、観光など何をとってもダムと水力発電所は「よい子」のように思われたのです。ダムを建設するときには付近の住民を集めて公聴会を開きます。たとえば黒部ダムの場合は、ダムを造っても近くの住民にメリットがあるわけでもなく、関西電力はダムで作られた電気を金沢の方に送るのですから、近くの人から見ればダムだけができるということでもあるからです。そこで電力会社は、国の発展のため、洪水がなくなる、観光産業が興るといろいろなメリットを強調して地元の賛成を得るということをしていました。でも、私は15年ほど前の本に「公聴会には魚のお母さんを呼ばなければならない」、「魚のお母さんは「私には育ち盛りの子供が2匹います。もしダムができたら水が涸れて子供たちは死んでしまいます。人間はテレビを見ることができるようになるからよいのでしょうが、私たち親子の生死がかかっているのです」と訴えるでしょう」と書きました。ダムと水力発電所は人間にとっては電気が増え、観光もできるのでよいことですが、川という自然は人間のためだけにあるのではありません。太陽の光が海水面を照らし、水が蒸発し、それが上空で雲となり、風で流されて山にぶつかり、雨を降らせ、それが川となって流れます。エネルギーで言えば、太陽のエネルギーが水のポテンシャルエネルギーになり、さらに川の運動エネルギーに転換されるということになります。そのエネルギー、元々は太陽の光ですが、それを利用しているのが魚であり、河畔の樹木であり、川を転がる小石でもあります。鳥がさえずるのも、平野ができるのも、すべて太陽のエネルギーが変わったもので、それを自然は余すところなく使っているのです。人間から見ると川は無駄に流れているように思いますが、自然は結構、節約家なので、川のエネルギーはとことん利用されています。そこに人間が割り込むのですから、人間が電気を横取りする分だけ自然は痛みます。それが明らかになってきたのはダムを造ってから20年ほどたったときでした。日本ではダムの下流の自然が破壊され、ダムには砂がたまってあれほど苦労して作ったダムも短い寿命であることがわかってきました。エジプトでは世界の注目を浴びたアスワンダム、アスワンハイダムの影響でナイル川と地中海のエネルーバランスが崩れて6000年も続いてきたナイルデルタの農業が壊滅しました。そこでやっと人間はダムを造るというのは人間の都合だけだったことに気がつきます。私が15年ほど前に書いた本に「風力発電は自然を破壊する」という一節があり、当時、社会から「そんな馬鹿なことはない。風から電気をとっても風は変わらない」というばからしいバッシングを受けたものです。当時のフジテレビのキャスターが地上波を使って一介の学者だった私を「売名のためだ」とテレビで批判しているのを聞いたのもその頃でした。でも、風もまた太陽エネルギーの変形で、風が吹くから樹木の葉から水分が蒸発し、地面が乾き、花粉が飛び、鳥が舞うことができるのです。そして風から電気になるエネルギーをとれば「エネルギー保存則」で風は弱まり、樹木は枯れ、地面は湿気るのです。ここでは二つの例を挙げましたが、私たちは頭でっかちになり、それも中途半端な頭脳の理解と判断で、自分によいことを「自然や他の生物も同時にメリットがある」ととんでもないことを考えるようになったのです。それはおそらく人間の本来の心とは違うので、頭脳で考えた利己的判断と、人間という命が感じる利他的な判断のずれが、現代人の最大のストレスになっているのでしょう。(平成27年2月20日)ふむふむはた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

そらまめ 支柱をつけようとおもっていたが 次回にやろう ぶどう おべんきょうその09

昨年09月23日 hcでそらまめの種をかってきた09月29日 すこし早いけど 庭で種まきをしておいた 20個の豆さんの植え付け10月13日 まだ 2個だけ 発芽 残りはまだまだ ゆっくりとしている10月19日 発芽している で すぐに 畑に移動した m-06とm-07に植え付けた10月27日 その後 畑でも 苗は無事なり11月04日 m-06の苗も 無事なり まあまあ11月17日 よくみると 苗は みんな ひょろひょろとしている やや 伸びすぎているな11月24日 横からみると やっぱり ひょろひょろ 伸びすぎ12月08日 その後は 成長はしていない 寒くなったので stopだなあ12月15日 寒くなってきているが そらまめさん 無事なり まあまあ 伸びすぎだけど12月22日 その後も 元気なり今年01月05日 風でふらふらしている01月11日 支柱をつけて 紐で軽く固定をしておいた02月02日 まだまだ小さいまま03月02日 すこし起き上がりつある03月08日 花芽がすこしついてきている やや おおきくなってきている03月22日 支柱を追加しておいた 大きくなりだしている まあまあ なり04月06日 そらまめ その後も 順調なり04月21日 実がつきだした05月03日 あちこち 実が大量につきだした05月18日 そろそろ 収穫できそうなので 全部を収穫をした結構とたくさん 実が 収穫できた 今年は 良し今年 秋になったので そらまるの種を買ってきている種まきは9月から10月12日 種まきをした10月19日 まだ 発芽しない10月25日 まだ 1本しか 発芽していない 遅いなあ11月08日 やっと 8本のみ発芽している まだ 半分11月09日 発芽していないのは m-08の畝にうえておいた すこし 遅いので 追加の種まきをしておいた10月26日 追加のそらまめ 種まきをしておいた11月08日 発芽してきている こちらは順調なり11月09日 発芽したのは g-1/g-3のさつまいものあとに植え付けておいた これで そらまめの植え付けをした 予定の倍の数になっている11月16日 m08のは まだ 発芽していない が g-1/g-3のは無事に生育している11月22日 そらまめにも もみがらをかけておいた これで 保温にもなるし 雑草よけにもなる11月30日 そらまめ もみ殻をかけているので 元気になっている やはり もみ殻 有効だなあ12月06日 そらまめ そり後も元気なり もみがら 土の代わりになっている12月13日 そらまめ 元気なのは もみがら さんのおかげなり もみがら 風を防いでいる01月18日 そのご そらまめ やや 生育してきているなあ02月08日 その後 そらまめ 見た目にも 生育が進んできている02月15日 そろそろ 支柱もつけてみようかな02月22日 支柱つけようとおもっていたが やる時間がなくちゃった 次回としようぶどう おべんきょうその09利用果実は、そのまま生食されるほか、乾燥させてレーズンに、また、ワインやブランデーなどのアルコール飲料、ジュース、ジャム、ゼリー、缶詰の原料となる。世界的にはワイン原料としての利用のほうが主である。ワインを原料とした酢(ワインビネガー)も製造される。ワインを製造する地域では、残った種子を搾油の原料としてグレープシードオイルが製造される。また、種子にはプロアントシアニジンという成分が含まれ、健康食品用などに抽出も行われている。紫色をした皮にはアントシアニンなどのポリフェノールが豊富に含まれており、赤ワインやグレープジュースにも多い。絞った後の皮などの滓は、肥料として処理することが多い。葉も可食であり、西アジアを中心とする地域の料理ドルマの材料に用いられる。特殊な利用法として、ブドウの実に大量に含まれる酒石酸から酒石酸カリウムナトリウム(ロッシェル塩)を製造することができる。ロッシェル塩は強誘電体であり、圧電素子としてかつてはよく利用された。日本では第二次世界大戦末期には通信機器用の軍需物資として注目され、ブドウ園から原料が大量に集められた[9]。しかし湿気に弱いという欠点があったため、現在ではより優れた特性を持つほかの物質によって代替され、この目的で使用されることはなくなった。はた坊

2015.02.28

コメント(1)

-

ちんげんさい 在庫もこれだけに ひつじ おべんきょうその09

今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をした02月01日 15回目の収穫をした02月08日 16回目の収穫をした02月15日 17回目の収穫をした青梗菜の在庫 g-03 0個 m-20 0個 m-06 4個 合計 4個くらい まだ ある02月21日 残りの青梗菜 6個 大きく育っていた分 全部 ひよどりが 食べてしまっていた あらあら 6個ともに 残骸となってしまっていた02月22日 まだm-06に青梗菜があった すこし収穫をした 18回目の収穫在庫も そろそろ 御終いに あと 一回で 今年も終了となるひつじ おべんきょうその09羊毛の歴史家畜化されたヒツジは改良によって、上毛(ケンプ)を退行させる代わりに、ヘアー(適当な訳語がない)と呼ばれる中間毛と緬毛(ウール)を発達させた。紀元前4000年ごろにはヘアータイプやウールタイプのヒツジが分化している。紀元前2000年ごろのバビロニアはウールと穀物と植物油の三大産物によって繁栄した。バビロンの名は「ウールの国」の意味であるとする研究者もいる[6][7]。野生タイプのヒツジの上毛(ケンプ)は黒色、赤褐色や褐色であったが、改良によってヘアーやウールタイプのヒツジからは淡色や白色の毛が得られ、染料技術と共にメソポタミアからエジプトに伝播し、彩色された絨毯は重要な交易品となった。紀元前1500年頃から、地中海に現れたフェニキア人によって白いウールタイプのヒツジがコーカサス地方やイベリア半島に持ち込まれた。コーカサス地方のヒツジは、のちにギリシア人によって再発見され、黄金羊伝説となった。このヒツジはローマ時代には柔らかく細く長く白いウールを生むタランティーネ種へ改良された。ローマ人が着用した衣服はウールの織物である。一方、イベリア半島では、すでに土着していたウールタイプのヒツジとタランティーネ種の交配による改良によって、更なる改良が続けられ、1300年頃のカスティーリャで現在のメリノ種が登場した。はた坊

2015.02.28

コメント(0)

-

九条ねぎ まだまだ 在庫はたくさんある だいこん おべんきょうその09

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない11月22日 もみがら 出た すぐに拾いにいって ネギさんにもみ殻をかけておいたg-03の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたg-01の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたm-07の九条ねぎ これにも もみがらをかけておいた11月22日にもみがらをかけたので一か月後には 九条ネギさん 白くなってくる予定 12月31日には 九条ネギ 収穫する予定なり12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした さっそく 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 収穫して 来年のネギさんの植え付けも同時にやっておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月12日 4回目の収穫をしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた02月08日 8回目の収穫をしておいた02月15日 9回目の収穫をしておいた02月22日 収穫するの 忘れていた まだ 在庫はたくさんある九条ネギさん 状態も良いし またまだ たくさんある2月に どんどんしゅうかくをしていこうだいこん おべんきょうその09食材食材としての大根はビタミンCに富み鉄分・リン・カルシウムを含む。カロリーは少なく、ジアスターゼを多く含み[9]消化を助ける効能も有るため、ダイエット・フードとしても注目されている。 葉付き大根はそのまま置くと栄養価が下がるので、葉を切り落として二等分にし、切断面を密封して立てて保存するとよい。根主に生食または加熱調理される。保存用に漬け物、乾物とされるほか、辛みを生かして香辛料ともなる。 ダイコンはクビ(葉に近い部分)は汁が多くて甘く、サキ(地に深い先端部分)は汁が少なく辛い。このため、クビの部分は生でサラダに、サキは大根おろしなど薬味に向く。タコやイカの煮込み料理に用いられるのは、ダイコンの酵素がこれらを軟らかくするため。はた坊

2015.02.27

コメント(0)

-

チンゲン菜 まだ あった 18回目の収穫をした 東日本大震災3年と11か月と16日後に

今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をした02月01日 15回目の収穫をした02月08日 16回目の収穫をした02月15日 17回目の収穫をした青梗菜の在庫 g-03 0個 m-20 0個 m-06 4個 合計 4個くらい まだ ある02月21日 残りの青梗菜 6個 大きく育っていた分 全部 ひよどりが 食べてしまっていた あらあら 6個ともに 残骸となってしまっていた02月22日 まだm-06に青梗菜があった すこし収穫をした 18回目の収穫 東日本大震災 3月11日発生02月27日は既に3年と11か月と16日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------続くデータ捏造・・・温暖化という巨大詐欺 政府、専門家、そしてマスコミは温暖化という巨大詐欺がわかっているのだから、早く日本人にそのことを知らせて、政策も報道も変えて欲しいものです。つい最近、ある外国の報告に表紙に示したようなデータの捏造が示されました。捏造されたデータはプエルトリコの市で、捏造したのは温暖化の中心的測定機関であるGISSというところです。左が測定された気温、右が捏造された気温で、左の測定したままでは2014年の気温が最高気温にならないので、データを捏造して「2014年の世界の気温は過去最高」ということになった原因となるものの一つです。もちろん、日本のマスコミが従来の14.55℃が14.57℃になったということを「史上最高」ということ自体、科学的測定値の取り扱いを間違っている(有効桁が4桁はないから)のですが、どうしても最高気温としなければ温暖化の活動がもたないということからかなりのデータが捏造されています。どんなことでもそうですが、ウソをもとに政策や方針を決めれば間違いが起こり、それが日本のためにならず、結果として子孫のためにならないことは言うまでもありません。1997年の京都議定書から、「京都議定書で日本がはめられたことを国民にバレてはいけない」ということで、世界で日本だけが実質的な温暖化対策をしています。このウソを強行するために、NHKは2006年のNHKスペシャルでヤラセのツバル報道を行うなど、マスコミも「データが捏造されている」という情報は知っているのに政府に慮って、自分たちの番組を見てくれる国民を騙し続けています。最近、ある超大手の重役にお会いしたら、「我々は真面目にエネルギー削減の計画を出したりしているのに、マスコミはまったくださない。増やしてばかりだ」と言っていました。マスコミの決定が法律を上回る時代ですから、そんなことも起こりうるとは思いますが、やはり適切ではないことは確かです。2009年のクライメート・ゲート事件で温暖化に関する大幅なデータ捏造が露見して以来、日本がこのいかがわしい科学から離脱するいい機会と思います。何よりも子供たちまで騙され、教科書にも温暖化が書いてあるような異常な事態を早く直す必要があります。(平成27年2月16日)ふむふむはた坊

2015.02.27

コメント(0)

-

ばせり 半分は枯れつつあるが 半分はまだokだなあ ぶどう おべんきょうその08

昨年のパセリhcで苗がうられていたので かっておく04月27日 ローヤルで 苗が売られていた 1本 買ってきておく 畑に植えた m-06 05月19日 すこし大きくなってきている 今年も パセリ 1本 畑に植えておく もうすこし大きくなったら また 畑から庭に移動して収穫をいつでも できるようにしよう06月08日 パセリ 大きくなったので 畑より 庭に移動した これで 収穫は便利に06月15日 庭でゆっくりと はせり 育っている07月15日 庭のパセリ 元気になっている やはり 庭においておくのが良い07月31日 青虫がつきだした 5匹を捕まえたが 新手が何度も現れる なんとか 葉は 少しだけは残っている まだ 大丈夫08月22日 そのご 残っている葉は これだけ また 葉が出てきている ほとんど 虫さんに食べられてしまった09月23日 hcでパセリが売られていた 2つ苗をかって 畑にうえつけた m-08に10月05日 その後 なんとか 無事 まあ 大きくなれば゜ また 家の庭に移そう10月27日 ばせり 2本とも 無事 まあまあ11月03日 アゲハの虫が 葉を食べていたので 退治した11月09日 その後は 虫はいない 無事なり12月01日 虫にかじられたのは 枯れてしまった12月08日 残りの1本も あまり 元気はないなあ 今度は 夜盗虫かも ??12月15日 残りの1本 なんとか 無事かな12月31日 残りもダメになっている 寒くでダメになる今年04月20日 hcでばせり 1本をかっておく g09の畑に1本を植えておいた今年も ぱせり まずは1本05月25日 その後 あまり成長していない まあ そのうち 大きくなるだろう と いいながらも パセリ 成長していない で 8月31日 追加で hcで2本のパセリの苗を買ってきた m-08の畝に植えておいた ばせり 今年の2回目の栽培 今回はなんとか なるだろう09月13日 その後 無事なり 今の所 ok/ok/ok 10月19日 パセリ 成長してきている 秋は どんどん成長してくれている 大きくなっている11月02日 その後のパセリ まあまあ 大きくなっている 今回は 無事に 生育している11月16日 その後もばせり 無事なり いい感じ12月06日 ばせり もう 収穫てきそう 大きくなっている12月13日 そろそろ 畑より家に持ち帰ろう 庭においておくと 便利である いつでも利用できる12月31日 ばせり まだ 畑にある 庭に移動しよう01月12日 はぜり まだ 畑にある そろそろ 今週には 庭に移動しよう01月24日 まだ 移動していない 体があまり動かないので 無理しないとしている なかなか 移動が できていない 寒いので どうも 体が動かないなあ02月01日 その後も 移動していない が ばせり 弱ってきているなあ これでは 移動はできないなあ体も弱っているし パセリも弱ってきている どっちも 弱っているわ こりゃあ いかんなあ02月15日 その後も そのまま 移動しないままだな もう 花芽でも 出てきそうだなあ02月22日 その後も 半分くらいは枯れつつある 半分はなんとか 大丈夫みたい 花芽は6-7月くらいまだ 大丈夫みたいぶどう おべんきょうその08歴史その後、明治時代に入ると欧米から新品種が次々と導入されるようになった。当初はワイン製造を目的としてヨーロッパブドウの導入が主に行われたが、乾燥を好むものの多いヨーロッパブドウのほとんどは日本での栽培に失敗した。例えば、1880年(明治13年)に兵庫県加古郡印南新村(現 稲美町)にて国営播州葡萄園が開園したが、わずか6年後に閉園に追い込まれた[8]。一方アメリカブドウの多くは日本の気候に合い定着したものの、ワイン用としてはにおいがきつく好まれなかったため、生食用果実の栽培に主眼が置かれるようになっていった。とくに普及したのはデラウェアとキャンベル・ア-リーであり、戦前はこの2品種が主要品種となっていた。昭和10年には8000ha近くまで栽培面積が拡大したものの、第二次世界大戦によって一時急減し、昭和21年には生産量が戦前の半分にまで減少したものの、昭和30年には戦前の水準に回復した。はた坊

2015.02.27

コメント(0)

-

芽ニンニク かなり 大きくなってきている ひつじ おべんきようその08

昨年のニンニクの植え付け09月01日 hcで また ニンニクの種を購入しておく これは宮崎産のもの09月01日 もう1つ 青森のニンニクもあったので 追加が 購入した 高級品なり日曜には また 植え付けをしよう09月05日 ついでに ニンニクを植えておいた宮崎の物も 青森のも 全部 m-20の畑の畝に植え付けわしておいた09月15日 芽がすこし出てきている09月22日 宮崎さんの 全部 芽がでてきている おお 素晴らしい10月05日 青森さんの これも やっと 発芽してきている10月05日 宮崎さんのも 無事である ニンニク 今年も順調なり10月19日 その後 ニンニクさんも 無事だけど 雑草も なかなか多いなあ10月27日 ニンニクの場所の雑草 かなり 取り去っておいた これで よいかな11月09日 ニンニク 雑草とりして 追肥をしておいた11月10日 青森産のニンニクも 良く育ってきている11月17日 宮崎産のニンニクも 良く育ってきている11月24日 青森産 さすがに 大きくなってきている いい 感じ12月14日 その後 雑草が生えてきている 除草も必要だなあ12月22日 冬至の日のニンニク まあまあ今年01月05日 そのごも 宮崎産のニンニク いい 感じ01月12日 雑草とりをしておいた いい感じ01月19日 宮崎さんのニンニク 元気なり01月25日 青森産のニンニク こちらは やや黄色の葉もある02月15日 雪のなかで 寒そう02月22日 なんとか 無事だけど やや 黄色いなあ03月02日 雑草とりをしておいた にんにくの育ち具合はまああま03月08日 また 雑草とりをしておいた 青森産のニンニクは やはり 小さい 追肥しておこう03月16日 雑草とりしたあとは 見栄えもよくなってきている まあまあかな4月は成長する月5月は 芽ニンニクをとる月6月は 収穫する月 またまだ 先だなあ にんにくのトウ今年のニンニク やや 成長が遅れていたが追肥をどんどんしたら 一気に大きくなった これで 良し昨年の記録をみると04月18日 ニンニク 葉がやや黄色になっているのもある04月29日 芽ニンニクに芽がついてきている 06月01日 芽にんにく 収穫をしておいた 60個となっている そろそろ 芽ニンニクができて収穫するのは 6月なので あと 26日後になる ニンニクは 今年も 良く育っている いうこと なーーし だなあ今年も よく見ると 芽ニンニクがついてきている04月26日 芽にんにく ついていた 昨年とほぼ 同様なり宮崎産04月27日 芽ニンニク あるものを全部を収穫しておいた 30本05月03日 芽ニンニク 追加での 収穫はまだ これだけあった 10本05月25日 芽にんにく 2本の収穫をしておいた かなり 大きくなっている青森産04月29日 芽ニンニク 青森産のニンニクの芽はすこしだけ 収穫をしておく 4本05月05日 芽ニンニク 青森産 3本の収穫をしておいた05月25日 芽にんにく 青森産 1本の収穫をしておいた昨年の記録06月01日 中国産の芽にんにくのニンニク 収穫をしておいた 60個06月09日 宮崎産のニンニクも収穫した 66個だった今年のニンニクのトウの記録06月01日 宮崎のニンニクのトウ 42本06月01日 青森のニンニクのトウ 08本あらあら だなあ 今年は ニンニクのトウが少ない 今年もニンニクは豊作なり06月07日 青森産のニンニク ためし掘りをしておいた いい感じになっている06月07日 宮崎産のニンニク これも ためし掘りをしておいた ちいさいがいい感じ06月08日 宮崎産のにんにく 残りも全部を収穫しておいた 出来具合もよし06月08日 青森産のにんにく 残りも全部を収穫した これで 御終いに ニンニクは 全部を収穫した 今年も出来具合は 良し今年もhcでの種をうっていたので 購入した08月09日 芽にんにく 500gのもの 中国産かな ??? 08月17日 宮崎のニンニクが売っていない で 博多のニンニクを買っておいた9月になったら 植え付けをしよう09月07日 にんにく m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 芽にんにくは発芽した 博多のニンニクはまだ10月05日 やっと 博多のニンニクも 発芽してきている これで ニンニクの発芽は okとなった10月18日 芽ニンニクの畝の雑草とりをしておいた 10月19日 こちらの博多のにんにく 草取りをしておいた 11月16日 その後 芽ニンニクは元気になっている11月16日 その後 博多のニンニクもそれなりに 数はすくないが 育っている11月16日 芽ニンニク これは良く育っている 42本ある11月22日 博多のニンニクも元気なり 14本ある 合計であわせて56本なり12月06日 芽ニンニク 雑草とりしたので見栄えもよくなってきている12月13日 雨の前なので 鶏糞をばらまいておいた これで 良し 雨がふれば 効くぞーーーー12月23日 その後も 芽にんにくは 元気なり01月03日 博多のニンニク これは 数がすくないが それなりに生育している 良し01月18日 雑草がまた ふえてきているなあ あとで 雑草とりをしておこう02月01日 その後も まあまあ 元気なり02月08日 雑草とり まだ やっていないなあ あとでやろう02月22日 芽にんにく かなり 大きくなってきているぞ ニンニク 順調に生育しているひつじ おべんきょうその08羊毛の歴史毛の利用については、現代のヒツジと最初期のヒツジとでは様相が大きく異なる。野生のヒツジの毛(フリース)は2層になっている。外側を太く粗く長い「上毛(粗毛、ケンプ)」に覆われ、肌に近い内側に産毛のような短く柔らかく細い「下毛(緬毛、ウール)」がわずかに生えている。最初期のヒツジの緬毛(ウール)は未発達で、利用されていなかった。一方、野生のヒツジは春に上毛(ケンプ)が抜ける(換毛)性質があり、紀元前から人類は、この抜け落ちた上毛(ケンプ)によってフェルトを作っていたらしい[5]。現在われわれが通常に羊毛(ウール)として親しんでいるのは、主にこの下毛を発達させるように品種改良された家畜用ヒツジの毛である。現代の家畜化されたヒツジは換毛しない。はた坊

2015.02.27

コメント(0)

-

にら 収穫まで あと18日くらい だいこん おべんきょうその08

にら在庫 m-08 たくさんあるg-01 4つ 植えている そのた 種からのにらが生えている庭 結構と生えている韮 たくさんあるので 今年も 収穫する分は たくさんある在庫だけで 今年も たくさん 収穫できる楽しみだあーーーーーーーーーーあ01月12日 にら 冬なので 半分は枯れているが まあ こんなもの02月14日 にら 庭のにら 青々としている まあ 元気なもの02月14日 にら 畑のは枯れているが 風があたらない場所のは 青々としている02月22日 にら ブラの横のは 収穫できそうだなあ にら 風があたると枯れるが 風があたらない場所では 青々としている気候では 風は 馬鹿にならない 結構と影響をあたえているものだなあ1月と2月は 収穫はなし3月17日くらいが 初の収穫となる予定なり あと 18日くらいあとかなだいこん おべんきょうその08生産[編集]栽培、統計上は春だいこん、夏だいこん、秋冬だいこんに区分され、秋冬が全体の7割を占め、春と夏が残りを分け合う。 収穫量順(農林水産省平成22年)では千葉県、北海道、青森県、宮崎県、鹿児島県、神奈川県で全国生産量の半分を占める。平成22年度生産量は全国で117万t。日本のダイコン生産量は世界一とされているが、作付面積、収穫量とも減少の傾向である。年度 作付面積(ha) 収穫量(千t)1998年(平成10年) 48 500 1 902 1999年(平成11年) 47 700 1 948 2000年(平成12年) 45 700 1 876 2001年(平成13年) 44 100 1 868 2002年(平成14年) 42 500 1 780 2003年(平成15年) 41 500 1 752 2004年(平成16年) 40 000 1 620 2005年(平成17年) 39 100 1 627 2006年(平成18年) 38 300 1 650 2007年(平成19年) 37 200 1 626 2008年(平成20年) 36 600 1 603 2009年(平成21年) 36 400 1 593 政府統計 平成21年産野菜生産出荷統計 よりはた坊

2015.02.27

コメント(0)

-

たかな 13回目の収穫をしておいた 東日本大震災3年と11か月と15日後に

今年の秋また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた01月24日 9回目の収穫をしておいた02月01日 10回目の収穫をしておいた02月08日 11回目の収穫をしておいた02月15日 12回目の収穫をしておいた02月22日 13回目の収穫をしておいた タカナの在庫第一陣のタカナ 4株 g-03 まだ 収穫できる第二弾の 10株 g-07/09 これもやや小さいが 収穫できている第三弾の 0株 m-20 雑草にまけてなくなった第四弾の 0株 m-06 雑草にまけてなくなった第五弾の 4株 m-07 まだある すこしだけど 無事 合計で 18株くらいはある まだまだ 収穫はできそう これまで 葉だけをとっていたが 株ごと 全部引き抜いてしまおう在庫はたくさんある東日本大震災 3月11日発生02月26日は既に3年と11か月と15日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------ウソの犠牲者・・・純朴な日本人にショックを与える「耳打ち」手法 メディアが政府の方針やメディアが作り上げた「空気」でウソの報道をするなか、伝統的な日本人は錯覚し、あるいは錯覚が解けるとショックを受けている。先日、とある地方の財界のトップの方、数人とお食事をする機会があった。財界の方でお金優先だから、やはり「原発を再開しないというのは困る。だいたい、広島でも人も住めないと言われていたのに、別に何もなかったじゃないか。」と力説された。そこで私が「今回の福島の原発では100京ベクレルほどの放射性物質が漏れたといわれていまして、広島の200発分ぐらいに相当します。だから影響は不明なのです」と答えると、「えっ!」と絶句してそのまま黙りこくってしまった。多くの人は地方の財界、特にちょっと見るとデップリとしていて高級車に乗っているので、反射的に「傲慢な人、嘘をつく人」と思ってしまうが、日本の地方の経営者の多くは真面目で懸命に生きている人が多い。そんな人は、まさか自分の信頼する人が間違ったことを言うはずはないと信じている。 私たち「普通の人」はテレビ、新聞、そしてネットなどから情報を得る。ところが財界の上の方の人とか、政界、マスコミ界などの「お偉方」は「新聞に書いていない情報」を「耳打ち」する。ある時、国の委員会で私がある発言をしたら、隣にいた日経新聞の論説委員のような偉い人が、(私に好意を持って)「武田先生、それは・・・ことなんですよ」と言った。それは新聞に書いてあることと全く反対のことだった。私は喉元まで、「そんなこと、私に言わないで新聞に書いてください」と言いたくなった。普通の人なら重要な情報を持っていても、発信する手段がない。それに対して日経新聞のお偉方だから、書こうと思ったら自分でも記者に頼む方法もあり、いろいろな手段がある。でも、「重要な情報は国民には伝えない」、「知り合いに耳打ちして特権階級だけの情報にする」というのが現在の日本の指導層なのだ。これでは民主主義が成立しない。その財界の人も、公に「被曝が怖い」と言われているときに、おそらくは誰かから「被曝なんか何もわからない女性が騒いでいるだけですよ。だって広島の時に、原爆が落ちて草木も生えないと言われたけれど、あの通りじゃないですか。」と言われてそっちの方を信じてしまったのだ。「耳打ち」の作法があって、基礎からキチンと説明するのではなく、パーティーやちょっとした会合で、核心部分だけをいう。詐欺の手法で、その中には人の悪口も含む。たとえば、武田のことの場合、私が言っていることを真正面から批判するのではなく、「あの先生の言っていることは皆、間違っていますよ」といった具合だ。それでそのあとの重要な決定が行われる。私が「ダダ漏れ」の精神で活動しているのは、このような「耳打ち文化」を打破したいからだ。江戸末期、日本の指導層はなんとかしてヨーロッパの知識を多くの日本人に知ってもらおうと、外国語の本を日本語に訳した。それはアジアで日本だけであり、だからこそ、日本は唯一、アジアで独立を保ったのである。現在の日本の指導層にも、「ひそひそ話」「耳打ち」をやめて、明治天皇の五箇条の御誓文に立ち返り「万機、公論に決すべし」。(平成27年2月13日)ふむふむはた坊

2015.02.26

コメント(0)

-

あさつき どんどん 伸びてきている ぶどう おべんきょうその07

あさつき あさつきの一昨年の動き05月-8月枯れている 9月-11月葉茂る 12月-1月枯れてる 2月-04月葉茂る3月より どんどん 発芽してきていたが4月になって もう 収穫しても よさそう今週には 収穫してしまおう ネギのうち 高級品のネギである たくさんあるので どんどん 収穫していこう04月27日 収穫した たくさんあるなあ 根っこから発芽したら 撤収としよう 05月14日 発芽していないので そのまま根っこを掘り起こしておいた05月21日 家に根っこを持ち帰り 納屋で保管中 休眠するのでまた8月になったら 植え付けるとしよう08月24日 庭のあさつき 芽が出てきている08月31日 畑のあさつき 落下していた種が発芽してきている 意外とたくさん発芽している在庫のあさつき そろそろ 植え付けをしてもよさそうになってきている あさつき 植え付けをしよう09月07日 畑のm-20に 在庫のあさつきの残りを植え付けた09月14日 もとからのあさつきは発芽しているが 追加で 植えたあさつきは 発芽はまだ土寄せをしておいた これで あさつきも 大量に発芽してくれるはず10月05日 あさつき 予定とおり 発芽して どんどんにぎやかになってきている もう 収穫できそうになってきている11月09日 あさつき 大量にある そろそろ収穫してしまおう11月16日 初のあさつき 収穫をしておいた たくさん あるなあ12月03日 その後は 横になっているなあ12月13日 すこし まだ 収穫できるのかな01月12日 黄色くなって 葉も枯れてしまった来月になったら また 葉は 新しくなって 出てくる予定なり02月08日 あさつき 芽が出てきている 予定とおり02月15日 あさつき もう 春だなあ いい感じ02月22日 あさつき どんどん 伸びてきているぶどう おべんきょうその07歴史日本で古くから栽培されている甲州種は、中国から輸入されたヨーロッパブドウの東アジア系が自生化して、鎌倉時代初期に甲斐国勝沼(現在の山梨県甲州市)で栽培が始められ、明治時代以前は専ら同地近辺のみの特産品として扱われてきた[5](ヤマブドウは古くから日本に自生していたが別系統にあたる)。文治2年(1186年)に甲斐国八代郡上岩崎村の雨宮勘解由によって発見され、栽培がはじまったとされる。甲州の栽培は徐々に拡大し、正和5年(1316年)には岩崎に15町歩、勝沼に5町歩の農園ができていた[6]。江戸時代に入ると甲府盆地、特に勝沼町が中心となり、甲州名産の一つに数えられるようになった。松尾芭蕉が「勝沼や 馬子も葡萄を食ひながら」との句を詠んだのもこのころのことである。正徳6年(1715年)の栽培面積は約20haに上った。その後、関西や山形でも栽培がおこなわれるようになり、江戸時代末期には全国で約300haにまで栽培面積は拡大していた[7]。日本にあった在来の品種は甲州だけではなく、甲府盆地で栽培された甲州三尺や、京都周辺で栽培されていた聚楽といった品種も存在していたが、聚楽はすでに消滅し、甲州三尺の栽培も少なくなってきている。はた坊

2015.02.26

コメント(0)

-

畑のいちご 雑草に囲まれている ひつじ おべんきょうその07

いちごの在庫g-01のいちご植え付けたのは 無事なり 今週の日曜には 追肥をしておこう 数はまあまあ ある なんとか 収穫できると思うが しばらくは 様子見となる04月02日 庭のいちご g-01に植え付けをした 04月11日 苗はたくさんある 黒のマルチをつけておいた05月11日 実がたくさんついてきている そろそろ 赤くなりそうだな雑草もふえてきているが なんとか 実は赤くなりそう05月18日 実は赤くなってきている 甘くなっている どんどん 収穫していこう畑のいちご 収穫はokとなった いい感じ05月25日 追加で 収穫をしておいた やっぱり いちごは 美味い その後のいちごの苗08月24日 g-01のいちごの苗 雑草にかこまれて かなり減少しているが まだ10本くらいはある 土寄席をしておいた08月31日 なんとか 土寄せしたので 育ってきている09月14日 無事に生育してきている 元気になりつつある10月26日 雑草とりをしておいた 数をみると 12本はある11月09日 雑草とりして 追肥をした これで すっきり12月06日 もみがら たっぶりで生育は安定してきている12月13日 追肥をしておいた どんどん追肥するぞ02月08日 畑のいちご 葉も赤くなっている 枯れそうだなあ でも 枯れていない02月22日 葉がやや良くなってきている でも 雑草だらけ庭のいちご こちらは 保存用で 育てている08月24日 庭のいちご こらちは ランナーが出て 増えている 09月14日 数はまあまあある 大きく育っている庭のいちごを g-01にすこし移動して 育てていこう庭でいちごを保管して 大きくなったら 畑に移動これで 畑のいちごが 減っても どんどん 追加できる10月26日 庭のいちごも 細くなってきている 数は10くらいかな11月09日 庭のいちごは このまま 育てていくかな 12月06日 庭のいちごも それなりに生育している 追肥をしておこう12月13日 庭のいちご 元気なり02月08日 その後の庭のいちご 寒いけど 青々としている02月22日 庭のいちご それなりに 元気である いちごの苗 畑で12個で 庭で10個あるので 合計で22本ある はた坊のは 完全放置の 手入れなしの いちごつくり まったく 何もしていないひつじ おべんきょうその07歴史家畜化の歴史一説では、中国では8,000年以上前から飼育されていたともいう[要出典][2]。新石器時代から野生の大型ヒツジの狩猟がおこなわれていた形跡がある。家畜化が始まったのは古代メソポタミアで、紀元前7000-6000年ごろの遺跡からは野生ヒツジとは異なる小型のヒツジの骨が大量に出土しており、最古のヒツジの家畜化の証拠と考えられている[3]。家畜化されたヒツジの祖先は、モンゴルからインド、西アジア、地中海にかけて分布していた4種の野生ヒツジに遡ることができる。中央アジアのアルガリ、現在の中近東にいるアジアムフロン、インドのウリアル[4]、地中海のヨーロッパムフロンがこれにあたる。これら4種は交雑が可能であり、遺伝学的手法によっても現在のヒツジの祖を特定するには至っていないが、いくつかの傍証からアジアムフロンが原種であるとの説が主流となっている。はた坊

2015.02.26

コメント(0)

-

たんぽぽ 菊科は進化の最先端 だいこん おべんきょうその07

畑の雑草たんぽぽは定番のものそれにしても 綿毛は いつもたくさんある種の数は200個らしいネットで写真をみると一個の種に 綿毛が1本で その先の毛は100本くらいは傘のようについているようだ実にうまくできている菊科は 植物でも いちばん進化しているとのこと複雑にできているものだ根っこも1Mくらいは伸びるらしいのでこれも 凄いもの植物が生育できない場所にも どんどん 生育できるようになっているらしいコンクリートの割れ目でも 種は発芽してくるすごい 奴であるだいこん おべんきょうその07主な品種亀戸大根[8] 小型で肉質が緻密桜島大根 胴回りが巨大。聖護院 カブのような球形。辛味 汁気が少なく辛味が非常に強いため、主に蕎麦などの薬味に用いられる。見かけはミニサイズのダイコ ンで、形状から「ねずみ大根」とも呼ぶ守口大根 ゴボウのように細長く、世界最長。守口漬に使われる源助 短く太い加賀野菜。甘味が強く煮崩れしにくいことから、おでんに使われる宮重 現在主流の青首大根の片親。紅大根 (長崎原産の大根)・紅しぐれ(群馬)外見は紫系の赤いダイコン。摩り下ろすと紫色の大根おろしにな る。(用途:漬物(千枚漬など)・大根おろしなど)大阪四十日 小型種で、現在はカイワレ大根の種子として利用されている青皮紅心 中国産で、心里美(しんりび)とも。白い皮で中が紅色のダイコン。甘く水気が多いため果実のように カービングにも利用される。葉だいこん 葉を蔬菜とするための品種で、家庭園芸向け。はた坊

2015.02.26

コメント(0)

-

ブロッコリー 17回目の収穫をしておいた 東日本大震災3年と11か月と14日後に

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした11月30日 ブロッコリー 6回目の収穫をした12月06日 その後も ブロッコリー 元気に育っている今年はうまくいっている 苗からの育ち具合は 特に良し12月07日 7回目の収穫をしておいた12月13日 8回目の収穫をしておいた12月21日 先週に大量に収穫したので 今週はなし12月28日 追肥をしておいた すこし息切れしているなあ 追肥だ 追肥だなあ12月31日 なんとか 花蕾が成長をしてきている 追肥が効いている01月03日 9回目の収穫をしておいた01月04日 10回目の収穫をしておいた01月12日 11回目の収穫をしておいた01月18日 12回目の収穫をしておいた01月24日 13回目の収穫をしておいた02月01日 14回目の収穫をしておいた02月08日 15回目の収穫をしておいた02月15日 16回目の収穫をしておいた02月22日 17回目の収穫をしておいた一番 最後に植えた苗 やっと 花蕾がついてきている これで 全部の苗が 収穫できる体制になってきている東日本大震災 3月11日発生02月25日は既に3年と11か月と14日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------立派なイスラム・豪快な日本(4) イスラムと国家 日本人がイスラム教は「普通の宗教~仏教、キリスト教など」と違って感じるのは「イスラム教というと、なにか国家と関係がある」というのも原因になっています。アメリカやドイツなどはキリスト教が多い国、タイや日本は仏教が主な宗教ということは感じますが、国の政治の中心は宗教とは切り離された大統領、首相、国王などで進められていて、宗教の指導者は登場してきません。ところがイスラム教徒が多い国では、イスラム教の指導者、たとえばイランのホメイニ師などが登場して、なにか宗教指導者が首相より力を持っているような感じがします。でも、これはイスラム教が強いからというのではなく、また「政教分離」出ないからというのも少し違い、イスラム教の教えが他の宗教の教えと違うというところから来ています。キリスト教でも仏教でも、僧侶のような中間管理職が教団を作り、そこで宗教体験、宗教行事をしています。僧侶は「神にかわって宗教上の資格や癒やしなどを施すことができる」という権限を持っているので、指導団体を作ることができます。ところが、イスラム教は「アッラー(神ということ)」と「信者(ムスリム=帰依する人)」だけですから、ムハンマド(マホメット)もホメイニ師も教祖でも僧侶でもありません。ムハンマドは神が預言を託す相手に選んだとんでもなく偉い人、ホメイニ師はイスラム教の学者であって聖職者ではありません。また、イスラム教は「原罪」のようなものは認めずに、僧侶もいないので、信者全員が在野の人ですので、商売、結婚などを普通にします。そうすると、人間はお金や男女のことで諍いが多いので、イスラム教は、商売のやり方や男女の関係を事細かに決めています。この点ではイスラム教が他の宗教より上かもしれません。つまり、他の宗教は、本来、人生で問題が起こる商売や男女のことを避けて、それは「汚らわしいこと」として神に仕える中間管理職はタッチしません。つまり、「教えから商売や男女を除く」ということになるので、ある意味では人生の指針となる宗教の教えとしては「肝腎なことを避けて、当たり障りのないことだけ言っている」と言うことにもなります。ところが、「宗教と国家」というのはキリスト教的でも、イスラム教的でも、いざこざが起こります。国家には憲法、刑法、民法、商法、軽犯罪法などがあり、国民がしてはいけないことを決めます。宗教も同じですから、イエス・キリストは「神のことは神に、皇帝のことは皇帝に」と政教分離を教えましたが、現実にキリスト教がローマ帝国に進出した時には最初は厳しい弾圧にあい、お互いに妥協して最終的にはキリスト教がローマの国教になりました。それでも、キリスト教、仏教などの教団を持っているところは、市民生活では国の法律に、宗教生活は教団の中でということができるのですが、イスラム教のように「神と個人」の関係だけでは「国」を位置づけるのが難しくなります。ムスリム(イスラム教の信者)が集まって国を作るとすると、国の法律をイスラムの教えと合わせておかないとうまくいきません。しかも、イスラム教では商売、男女など法律で定めること(人間が間違いを起こしそうなこと)を宗教的に定めていますから、なおさら国と宗教が一緒になりがちです。イスラム教の最初の布教過程では、カリフと呼ばれる宗教上の指導者が王になることもあり、また後のスルターンと呼ぶいわば皇帝が出現しますが、これもキリスト教と逆の感じではあるが、政治と宗教の妥協ともいえます。いずれにしても教団がなく、日常生活が宗教生活と一致しているイスラム教の場合は、私たちのように宗教生活が世間から切り離されている社会から見るといやに宗教色の強い社会のように見えますが、ことの表裏の関係にあります。でも、イスラム国では常に宗教優位かといえばそうでもなく、イスラム教徒が圧倒的に多いトルコがいち早く「政教分離」(日本で考える政教分離はあまりに硬直的ですが)を達成した国ですし、インドネシアも政教分離に苦しんだ国です。次回に少し触れます。(平成27年2月19日)ふむふむはた坊

2015.02.25

コメント(0)

-

おおいぬのふぐり 東京から全国に広がるのに32年 ぶどう おべんきょうその06

オオイヌノフグリ Veronica persica Poir. (ゴマノハグサ科 クワガタソウ属) オオイヌノフグリは、ヨーロッパ原産の帰化植物で、1890年頃に東京に帰化したことがわかっている。1887年に東京で見られてから急速に拡大し、1919年には全国的にありふれた草になったつまり 32年で東京から全国の畑に広がっていったということらしい すごい繁殖力である路傍や畑の畦道などによく見られ、早春からコバルト色の花を咲かせる。春の訪れを感じさせる植物の1つである。花弁は4枚、雄しべは2本である オオイヌノフグリは1日花であり、朝開いて夕方には閉じて落下してしまう。夕方には、子孫を確実に残すために自家受精を行うシステムを持っているお天気が悪い日などで虫がきてくれなかった場合には、非常手段として自家受精を行うシステムを持っていて、不思議ではない。自然群落の5個体で、1個体あたり平均545個の種子が生産されたという調査結果があるぶどう おべんきょうその06歴史アメリカでワインを生産するため、ヨーロッパブドウをアメリカで育てるために様々な試みがおこなわれた。病害に強いアメリカブドウとヨーロッパブドウを掛け合わせた雑種を作るやり方も盛んに行われたが、ワイン用としては一部を除いてヨーロッパブドウを越えることができず、次第にすたれた。一方で生食用品種では巨峰やピオーネなど有望種がいくつも生まれている。もう一つの方法として、病害に耐性を持つアメリカブドウを台木としてヨーロッパブドウを接ぎ木する方法が19世紀後半に開発され、これが主流となった。北アメリカ原産のブドウはフィロキセラ(Phylloxera、ブドウネアブラムシ)に対する耐性を持つが、1870年頃に北アメリカの野生ブドウの苗木がヨーロッパにもたらされ、この根に寄生していたフィロキセラによって、耐性のないヨーロッパの固有種の殆どが19世紀後半に壊滅的な打撃を受けた[3]。以後フィロキセラ等による害を防止するの理由で、ヨーロッパ・ブドウについては、アメリカ種およびそれを起源とする雑種の台木への接ぎ木が行われている[4]。はた坊

2015.02.25

コメント(0)

-

赤たまねぎ 元気にそだってきている ひつじ おべんきょうその06

昨年の秋のたまねぎ苗が売り出されていたので ゲットしてきた11月02日 早生のたまねぎの苗 200本 m-06の畑に植え付けた11月03日 赤のたまねぎもかってきて100本を m-07の畑に植え付けた11月04日 m-07の畑にも 淡路さんのたまねぎの苗100本を植え付けた11月09日 赤のたまねぎの苗 無事に生育 okだなあ11月17日 淡路島産のたまねぎの苗も 無事 okなり11月23日 たまねぎの苗にも もみ殻をまいておく12月01日 その後も タマネギさん 元気になっている12月15日 淡路島産のたまねぎ その後もokなり12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ12月22日 雑草 やはり 多いなあ 来週くらい除草しておこう もみ殻 玉ねぎの苗にかけると 苗が見やすくなるなあ今年01月05日 雑草とりをしておいた01月11日 すこし見やすくなっている もっと雑草とりも必要だなあ01月12日 淡路島産のたまねぎの苗 こちらは 元気になっている02月09日 今年のたまねぎは まあまあ 良く育っている 雪のなかでも 無事なり02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月02日 まああま大きくなってきている 無事なり03月24日 雑草とりして すっきり いよいよ 大きく育ちつつある 生育が開始されたみたい03月30日 全部 タマネギが 伸びてきている昨年は4月21日に 初の収穫をした もう すこし で 収穫できる予定あと17日くらいで 初のは いけるはず毎週 どんどん 肥大してくるはず04月06日 初のたまねぎ 2個の収穫をした05月04日 9個のたまねぎを収穫をしておいた05月11日 残りの早生のたまねぎを収穫しておいた05月17日 赤のたまねぎの収穫をした05月18日 淡路産のたまねぎも 収穫をした これで 全部のたまねぎを収穫した今年のたまねぎの注文10月25日 hcで玉ねぎの苗を注文した 11月の苗を予約しておいた10月26日 予約したら すぐに苗がきましたとの事 で 26日に苗をとりにいった予約なのに すぐに苗がとどいたとのこと 仕方がなく 植え付けるとしよう10月26日 早生の苗を g-09の畝に植え付けをしておこう10月26日 中生の苗を g-07の畝に植え付けをしておこう10月26日 赤玉ねぎを g-07の畝に植え付けておこう11月02日 マルチの畝の姿 中生の苗 50本11月02日 マルチの畝の苗 赤たまねぎ 100本11月02日 マルチの畝の苗 早生のたまねぎ 50本11月08日 晩生50本の植え付けをした11月09日 晩生100本の植え付けをした11月16日 その後 タマネギ 全部 無事に育っている これで 安心なり 合計で350本の植え付けをしている11月17日 もみがらをかけようと 探しに行ったが まだ でていない もみがらがでたら タマネギさんにもみがらをかけておこう もみがら でた11月22日 もみがらがでたあ 赤玉ねぎにもかけておいた これで 安心なり11月22日 中早にも もみがらをかけておいた タマネギもこれで 土をかけるよりしっかりとする11月22日 晩生にも もみがら 早生にも もみがら ばっちり12月06日 全部のたまねぎ 元気になっている もみがら 役に立つものだなあ12月07日 赤たまねぎ もみがらをかぶって 元気である 今年は順調である12月23日 その後も 赤たまねぎ 見た目も良い 良く育っている12月31日 晩生のたまねぎも 元気なり土寄せのかわりにもみ殻寄せすると 簡単であるし マルチにもなる昨年の雑草とりは12月15日 早生のたまねぎ こちらも 育ち具合は良い 雑草もたくさんあるなあ01月05日 雑草とりをしておいた02月23日 雪もなくなっている 雑草とりをしておいた 03月24日 雑草とりして すっきり昨年は4回の雑草とりをしたが 今年はまだ0回マルチともみ殻だと 雑草も生えてこないなあ やっぱし マルチは役に立つなあ01月18日 晩生のたまねぎ 150本 元気なり 雑草もなし01月24日 中生の苗 50本も 元気なり02月08日 早生 やや すこし 大きくなってきつつあるなあ02月08日 赤たまねぎ げんきになってきている02月15日 晩生のたまねぎ やや おおきく なってきている02月22日 赤のたまねぎも やや おおきくなってきているひつじ おべんきょうその06原種アルガリ野生のヒツジで、ヒツジとしては最大の種。体高120センチ、体重100-180キロに達する。毛は褐色から赤褐色。角は渦巻き状で長い。アジアの高山地帯に分布する。マルコ・ポーロの『東方見聞録』でも紹介されている。家畜ヒツジの原種の一つと考えられている。ムフロン小型の野生のヒツジで、最初期に家畜化されたヒツジの原種の1つと考えられている。ヨーロッパ・ムフロン、アジア・ムフロン(レッド・ムフロン)が知られ、赤色から赤褐色、赤黄色の毛色をもつ。はた坊

2015.02.25

コメント(0)

-

次の芽キャベツもできてきている だいこん おべんきょうその06

一昨年 芽キャベツ07月06日 今年もまた m-07の畑で 芽キャベツが1本 生えてきている昨年と同様だ こちらは まだ 無事に育っている 虫の被害がなければ よいけど 育つかな?????? しばらく 観察しておこう08月06日 あらあら 消えてしまった 雑草にかこまれて 日が当たらなくなり消滅で 09月30日 hcで芽キャベツの苗が売られていた 即 買い物する 2本10月21日 一か月が過ぎた やや 大きくなっている 左の方がでかいなあ10月28日 左たけが どんどん 成長中 右は ???11月10日 左のが でーかーーい 右のは消滅しつつある11月18日 右のも 小さいが まだ 無事だなあ12月02日 右のも やや成長をしてきている12月09月 そのまま かわりはないかな12月23日 そのまま もう成長はこれまでかな 高さは変わらず 1月になると 小さい 芽 が できるはず2月くらいになると そろそろ 収穫となる予定 小さいが なんとか なるだろう昨年01月02日 小さい芽はついている 01月14日 その後も あまり変化はなし 様子見01月20日 そのまま02月03日 そのままだ 昨年は2月19日に収穫した そろそろ 収穫しようかな02月11日 収穫した 小さいが それなりに実はすこしついている02月17日 残りの もっと小さいのを収穫 これにて 終了ちいさい が 芽キャベツ これにて 終了09月22日 hcで 芽キャベツの苗が売っていた で 即 買い物しておく09月23日 m-08の畝の端っこに植え付けをしておく10月05日 その後も 無事だ まあまあ 育ちつつある今年も芽きゃべつ これは 楽しい野菜だ10月20日 2本が虫にかじられて ボロボロに しかし2本は無事なり11月09日 その後 葉は出てきている 芽もついてきている11月17日 脇芽に芽もついてきている かなり 大きくなりつつある11月24日 追肥しておいた 12月01日 葉っぱをカットしておいた すっきりとした12月07日 すこし 成長してきている ちょっと だけ12月15日 それなりに めきゃべつ らしく なってきている12月22日 見た目にも 大きくなりだしている12月28日 4本ともに無事 しかし サイズは様々 すこしづつ 太りだしてきている4本ともに 大きくなりだしてきている収穫するのは2月くらい まだ 時間がある 楽しみだな今年01月19日 なんとか かんとか それなりに芽キャベツらしくなってきている4本あるが サイズは 色々まあまあ と いう 感じ01月26日 そろそろ 収穫してもよさそう いい 感じ02月02日 2本の収穫をしておいた まあまあ なり02月09日 残りの2本も収穫 これにて おしまい今年の秋hcで 芽キャベツの種が売っていたので 買ってきた今年は 芽キャベツ 種まきをしてみよう08月31日 庭で 種まきをした09月04日 発芽した09月06日 M-01の畑の畝に移動した第二弾の種まき09月07日 庭にて 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-01の畑に移動した苗の半分くらいは 残っているが まあ そこそこ 育っている10月26日 残っている芽キャベツをみてみたが 残っているのは 4本くらい種まきしたのは32本だったけど 残っているのは 4本のみ まあ 4本のこれば 良しとしよう これは 昨年と同じ4本となっている11月02日 そのご 4本のめきゃべつ それなりに 成長している大きいのと 中くらいのと 小さいの2本 それぞれ サイズは ばらばら まあ なんとか なるだろう11月09月 追肥をしておいた 肥料はたくさん必要らしい11月23日 葉をカットしておいた ちいさい芽はできてきつつある12月06日 追加で 葉をカットしておいた葉をカットしてたら 4本ではなくて もう すこし 小さいのもある4-8本くらいはあるみたい 追肥をしておいた12月13日 追肥をしておいた12月23日 雨がふったので いい感じになっている01月02日 まあまあ 成長もすこしづつ してきている01月18日 その後 あまり変化はない まあ そんなものかな01月25日 いい感じになってきている02月08日 第一弾 1本を収穫をした02月22日 次の芽キャベツが収穫できそうになってきているだいこん おべんきょうその06主な品種白首大根 胚軸が発達しないため、緑色の部分が無い。沢庵漬け用など。 練馬大根 元禄から栽培され「大根の練馬か、練馬の大根か」とも言われた。三浦大根 三浦半島が主産地で、真ん中から下部が下膨れしている。御薗大根 伊勢たくあんに使用されこれは「こうこ」とも呼ぶ。はた坊

2015.02.25

コメント(0)

-

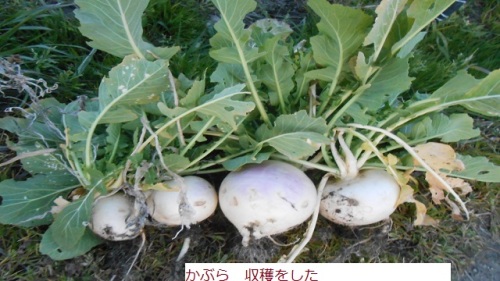

かぶら 19回目の収穫をした 東日本大震災3年と11か月と13日後に

昨年の蕪hcで カブラの種をかってきた さあ 今年も カブラ じゃんじゃん作ろう日曜に種まきを開始だーーーー09月08日 庭で種まきをしておいた 16potsx2=32pots 09月15日 発芽している ok 09月16日 畑に移動 g-22の畝に植え付けておいた第二弾09月15日 庭で 種まきをやっておいた 発芽したら また 畑に移動する09月19日 発芽した 順調なり09月23日 m-07の畑に移動した10月05日 g-22の蕪 1か月がすぎて まあまあ 順調に育っている かぶらさん いい 感じになってきている11月04日 やっと 2個 収穫をした まあまあ 大きくなりだしてきている昨年は11月10日が 初の収穫 今年は 11月04日で 初の収穫これから カブラさん 大きくなってきつつある 来週からも 収穫できそう11月10日 2回めの収穫は3個11月17日 3回目の収穫をした 5個11月30日 4回目の収穫をした 6個12月08日 5回目の収穫をした 5個12月15日 6回目の収穫をした 6個12月22日 7回目の収穫をした 6個12月29日 8回目の収穫をした 6個 今年01月05日 9回目の収穫をした 8個01月12日 10回目の収穫をした 6個01月19日 11回目の収穫をした 7個01月26日 12回目の収穫をした 9個02月01日 13回目の収穫をした 10個02月09日 14回目の収穫をした 15個02月16日 15回目の収穫をした 10個02月23日 16回目の収穫をした 10個そろそろ おしまいかな今年の秋hcでの カブラの種をかってきた いつもとおりの 聖護院のかぶら9月より 種まきする予定08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた第二弾の種まき09月07日 庭でまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-09などに植え付けわしておいた第三弾の種まき09月15日 庭で種まきわしておいた09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した m-07などに植え付けた弾四弾の種まき09月21日 庭での種まき また やっておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した10月12日 かぶら 第一弾のもの かなり 大きくなってきている10月19日 その後も かぶら 大きいものはおおきくなっている カブラもみえてきている10月26日 その後 かぶら 大きいのが出てきている 収穫できそうだなあ収穫できるのは 来月くらいかな まあまあ 順調なり11月02日 初のかぶら 収穫をした 2個11月09日 2回目の収穫をした 2個11月16日 3回目の収穫をした 4個11月17日 4回目の収穫をした 2個11月22日 5回目の収穫をした 2個11月29日 6回目の収穫をした 4個12月06日 7回目の収穫をした 3個12月13日 8回目の収穫をした 3個12月23日 9回目の収穫をした 4個12月31日 10回目の収穫をした 3個01月03日 11回目の収穫をした 3個01月10日 12回目の収穫をした 4個01月12日 13回目の収穫をした 2個01月18日 14回目の収穫をした 3個01月24日 15回目の収穫をした 3個02月01日 16回目の収穫をした 4個02月08日 17回目の収穫をした 8個02月15日 18回目の収穫をした 4個02月22日 19回目の収穫をした 4個東日本大震災 3月11日発生02月24日は既に3年と11か月と13日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている--------------------------------------------------------------------------立派なイスラム・豪快な日本(3) 日本人と宗教 イスラムについてはまだまだ整理しなければならないことが多いのですが、ここで「日本」をすこし考えてみたいと思います。日本人の宗教観についてはすでにこのブログでも出しましたが、「宗教を信じていますか?」という問いに「信じている」と答えた人はほんのわずかなのに、日本の宗教施設に関係している人は2億人と言われ、人口の約2倍です。つまり「神様は信じないけれど、結婚式ではイエス様に愛を誓い、初詣には行くし、お葬式ではお坊さんにお経を上げてもらい戒名をもらう」というのが標準的な日本人ですから、こんな数字になるのです。それでは日本人は本当に神様を信じていないのでしょうか? それなら、初詣で手を合わせたりしないし、手を合わせるときには多くの人は心の底から神様にお願いします。でも、かくゆう私も「どの宗教ですか?」と聞かれますと、「どの宗教にも属していません」と答えますが、「神様に手を合わせるとき、神様をバカにしていますか?」と言われれば「とんでもない。そんな罰当たりなことは考えません。真剣にお願いします」と言います。つまり日本人は「神様はいないと思うけれど、いると思う」という心をもっているのです。でもこれは「日本人のいい加減さ」ではありません。日本にはもともと「宗教」という言葉がなく、明治維新前後に欧米の書物を翻訳するときに、宗教という英語やドイツ語に相当する言葉がなく、やむを得ず作ったのが「宗教」という言葉です。宗教の「宗」の時は「あまりに厳かで文字にすることができないこと」で、たとえば「神様の御技」のようなものです。だから「文字にできないほど尊いものを教える」という意味で、昔の人は偉いと思います。日本では仏教に「宗門」という言葉があり、宗教に似ていますが、かなり意味は違います。でも日本には神道、仏教、そして一部ですがキリスト教もあり、「違う宗教があるな」という状態でした。それを日本人はどのように考えてきたのでしょうか?農作業の時には神道の神様にお願いする。新年のお祝いには神道の神様にお願いする。●一般に、毎日の生活は神道の神様。人が死んだり、死後の世界を考える時には仏教にお願いする。病気になったり、危機が訪れると仏教にお願いする。●一般に、生死や病気などは仏教。結婚の時にはキリスト教の教会でイエスに愛を誓う。恋人に思いを伝えるにはキリスト教のバレンタインデーを利用する。仲間と遊ぶ時にはキリスト教のハロウィンを利用する。●一般に、男女関係や遊びはキリスト教。このように日本人は、「神様に分業をお願いする」というスタンスで、全ての神を受け入れ、半分は信じ、決して神様を裏切らず、どの神様も尊重するということをしてきました。それは決して「いい加減」ではなく、もっともっと深淵な理解力があることを示していますし、「戒律がいらない」というのも「四方が海」という生活環境にあると私は考えています。日本人の宗教観については、さらに2,3回の整理がいりますが、このような日本人の考え方でイスラム教を見ると、すでにほとんど同じものが神道として日本にあるので、特に分業をお願いする必要はなかったことや、イスラム教には神道や仏教のように「中間管理職」がいないし、アラビア語を読むことができなかったというだけで、特にイスラム教を排斥しようとか、そういう意識は日本人は本来、持っていません。私がこのシリーズに「豪快な日本」と付けた理由は、これほど宗教の本質を理解している民族は日本人しかいませんし、従って日本人はイスラム教に対して受け入れることができる民族であり、さらには、それを世界に向かって発信できる力のある国ともいえるからです。世界がギスギスしている現在、「平和主義」を標榜している日本は宗教に対して狭い了見を持った他国に、大らかで豪快な日本の宗教観を世界に発信すべき時でもあります。そのためには、「原罪」、「一神教」、「お祈りと成就」、「最後の審判」のような厳しい宗教上の違いをよく理解しておく必要があると思います。(平成27年2月18日)ふむふむはた坊

2015.02.24

コメント(0)

-

ひがんばな 勝手に増えるすごいやつ 雑草の王様だな ぶどう おべんきょうその05

彼岸花のデータネットで検索してみた科名・分類 ヒガンバナ科 夏植え球根 東アジア原産 大きさ 背丈20~30cm(花茎80~100cm) 横幅35~50cm 主な見所 花(9月) ヒガンバナの特徴 リコリスの仲間ですからよく見ると美しい花を咲かせてくれます秋の彼岸のころに揃ったように咲かせ、花時期は短めです。花色は燃えるような赤が一般的ですが、交雑種の清楚なシロバナヒガンバナも見かけます花の時期に花茎だけをあげて咲き、花後に葉を伸ばす独特な育ち方をします 難易度 :育てるというより、環境の良い場所を選ぶのが大事 日照 :日向を好みます 水 ~ :水はけのよい土を好みます 耐寒性 :耐寒性は強いです ヒガンバナの育て方と管理 球根は7~8月ごろ植えつけます。植え付け深さは5~10cm程度で球根の2倍程度を目安にします日当たりと水はけのよい場所に植えれば、あとは放任で育ちます。植栽場所はやせ地で構いません丈夫なので半日陰でも育ちますが、隔年開花になったり花茎が徒長したりするのでお勧めしません 管理 日本産のものはタネはつけませんが、花後は花茎を切り取って綺麗にします花後に緩効性肥料を少量与える程度で十分で、花つきは主に日当たりに左右されやすいです 病害虫 ほとんど問題ありません 主な品種 ‘シロバナヒガンバナ’:ヒガンバナとショウキズイセンの交雑種といわれています やや黄色味のある白で性質はほとんど同じですが、やや早咲きです 花期がそろうので、秋になると各地の公園などで大群落を見ることができます つまり 放任で 放置でよいとのこと 病虫害もなし 肥料もいらない 勝手に育つということで考えてみれば すごい奴であるぶどう おべんきょうその05歴史大航海時代がはじまり、各地にヨーロッパ人が植民するようになると、移民たちは故郷の味を求め、ワインを製造するために入植先にブドウを植えていった。南アフリカのケープ州やチリなど、この時期に持ち込まれたブドウ栽培が成功してワインの名産地となった地域も多い。北アメリカ大陸にもヨーロッパブドウが持ち込まれたが、ここでの栽培は当初あまり成功しなかった。これは、ブドウのもう一つの主要系統であるアメリカブドウに属する野生種が北アメリカ大陸東部には多くあり、フィロキセラ(後述)などのアメリカブドウの病害が免疫のないヨーロッパブドウに大被害を与えたためである。アメリカブドウはすでにネイティブ・アメリカンが活発に利用しており、やがてヨーロッパ系の植民者たちも野生種の中から有望な種を選抜して栽培種化していった。しかし、アメリカブドウには独特の香りがあり、ワインにするには不向きであったため、アメリカブドウは主にジュース用として発展していった。はた坊

2015.02.24

コメント(0)

-

庭の柿の木の枝 あまり 変わりはなし ひつじ おべんきょうその05

裏の庭に柿ノ木を植えている 高さ6mで幹の直径が11センチで竹のような細い柿ノ木2002-10月 柿の種 ポットに植える2003-06-1日に芽がでていた2006-03 3.0m 太さ 3センチ 3年生2007-03 4.0m 4センチ 4年生2008-03 4.7m 5センチ 5年生 ただ今 ココ 秋に満6年2008-11 4.7m 6センチ これで6年と2ヶ月目 発芽してからは5年と5ヶ月2009-04 4.7m 7センチ すこし太くなる これで6年と8ヶ月 発芽してから5年11ヶ月2009-06 4.7m 7センチ これで6年と10ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と1ヶ月2009-09 5.7m 7センチ これで7年と01ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6月と4ヶ月2009-12 5.7m 9センチ これで7年と04ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と7ヶ月2010-04 6.0m 9センチ これで7年と08ヶ月が過ぎた 発芽してからでは6年と11ヶ月2011-01 6.0m 10センチ これで8年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは7年と8ヶ月2012-01 6.0m 10センチ これで9年と05ヶ月が過ぎた 発芽してからでは8年と8ヶ月2013-02 6.0m 10センチ これで10年と06か月が過ぎた 発芽してからでは9年と9か月2013-05 6.0m 11センチ これで10年と09か月が過ぎた 発芽してからでは10年2013-06 3.0m 11センチ ついに 大きくなりすぎたので カットした2014-05 3.0m 12センチ 今年は半分の高さで再度 枝が増えだしている 11年目となっている2014-06 2.0m 13センチ 今年もまた 大きくなったので 2mの高さでカット柿の木 大きくなりすぎたので また カットした これで 高さは2mになった で 今年も 実はなし 来年は 枝がでるだろう庭にあるのは甘がきの苗が 1本 渋柿の苗が 畑に4本ある苗が 合計5本あるので これらを 再度 育てている庭では こぶりの柿の木を 再度 育てていく予定なり06月04日 2mの高さにカットした06月22日 発芽してきている 18日で 新しい発芽がみられる06月29日 芽が伸びてきている07月06日 その後 どんどん発芽してきている にぎやかになってきている07月13日 その後 発芽したのは 成長してきている07月20日 あちこち 発芽して 若葉が賑やかになっている07月21日 下の部分からも 枝が出てきている よしよし07月27日 そのごも 見た目はいい感じになっている08月03日 再度 枝が じゃまというので カットした08月24日 枝は良く伸びてるものだなあ 細いが長い枝が出てきている08月31日 これで 柿の木の剪定はなし このまま 枝を伸ばしていこう09月07日 そのご 枝は また 伸びてきている枝は東にむけて 伸ばしていこう09月14日 上からみたら かなり 小さくなっている まあ こんなものかな10月04日 その後もちいさいまま でも こんなもの 枝を横に横に伸ばしていこう11月09日 その後は 動きはなし 葉もそのまま 伸びもなし 今年はこれくらいで成長はストップしている11月22日 葉も元気はなし そろそろ 紅葉して落下してしまいそうに11月30日 葉は紅葉した 落下してしまいつつある小さく育てて 枝は 横に 横に 伸ばしていこう01月12日 その後 枝は ちいさいのが すこし 今年は実はできるかな ????02月07日 その後 芽があるのか ないのか ?? まだ 早いかな 6月に出た枝は 芽があるのかな ???02月14日 柿木の枝 芽らしいのが ふくらんでいるようにも 見える どうかな02月22日 柿の木の枝 その後も あまり変わりはなし昨年の記録は03月08日 枝をみると 膨らんできている 春だなあ04月02日 芽がすこし膨らんできている04月04日 発芽してきている04月09日 発芽して 葉が出てきている04月27日 花芽もあちこちについてきている05月03日 葉だらけ たくさんついてにぎやかになってきている新芽は4月04日くらいに出る予定ひつじ おべんきょうその05生態ヒツジにとって、危険に対する防御行動は単純に危険から逃げ出すことである。その次に、追い詰められたヒツジが突撃したり、蹄を踏み鳴らして威嚇する。とくに新生児を連れた雌にみられる。ストレスに直面するとすぐに逃げ出しパニックに陥るので、初心者がヒツジの番をするのは難しい。ヒツジは非常に愚かな動物であるというイメージがあるが、イリノイ大学の研究によりヒツジのIQがブタよりは低くウシと同程度であることが明らかになった。人や他のヒツジの顔を何年も記憶でき、顔の表情から心理状態を識別することもできる。ヒツジは非常に食べ物に貪欲で、いつもエサをくれる人にエサをねだることもある。羊飼いは牧羊犬などで群れを動かす代わりに、エサのバケツでヒツジを先導することもある。エサを食べる順序は身体的な優位性により決定され、他のヒツジに対してより攻撃的なヒツジが優勢になる傾向がある。オスのヒツジは角のサイズが群れでの優位を決める重要な要素となっていて、角のサイズが異なるヒツジの間ではエサを食べる順番をあまり争わないが、同じような角のサイズを持つもの同士では争いが起こる。はた坊

2015.02.24

コメント(0)

-

菊菜の葉 収穫しようと思った時には ひよどりさんに食われていた だいこん おべんきょうその05

昨年どんどん 収穫しよう01月06日 5回目の収穫をしておいた しかし さすがに1月は成長していないなあ01月13日 菊菜さん 葉は伸びず 冬で寒すぎだなあ 収穫できず葉は 今は 収穫する量がない03月31日 春になって 葉が伸びてきた 収穫を再開した 6回目の収穫04月08日 菊菜 もう一回 収穫できた 7回目04月14日 菊菜 まだ いけた 8回目の収穫04月21日 菊菜 まだ いけた 9回目の収穫04月27日 菊菜 まだ いけた 10回目の収穫04月28日 菊菜 まだ いけそう 11回目の収穫04月29日 菊菜 12回目の収穫 これにて 終了これにて 終了 撤去しよう昨年の種がたくさん 残っている これを どんどん 種まきしていこう日曜くらいから 種まきを開始するぞーーー09月08日 第一弾の種蒔きをする 庭で種まき 16potsx2=32pots 09月14日 発芽してきている09月15日 畑に移動する g-10に植え付けをしておく第二弾の種まき09月15日 庭で 二度目の種まきをしておく 16pots 09月19日 発芽してきている09月22日 m-07の畑に移動しておく今年の種まきは 2回でおしまいに もう 植える場所がない10月13日 g-10の菊菜 すこし残っているが かなり少なくなつた まあ 仕方がない 雑草さんに負けている10月20日 もう一度 見ると10本くらいはありそう すこし生育してきている11月10日 回りの雑草をとり 追肥をして 土寄せをしておいた これで すこしは 大きくなってきてくれるはず今年01月05日 菊菜 なかなか大きくならないなあ01月12日 まだまだ 小さいまま 大きくならないなあ まだ 小さい 03月30日 すこしだけ 菊菜が収穫できた これで 全部なり これで 御終いだなあ まあ 1回だけだけど 収穫はすこし まあ 良しとしよう春の種まき種があるので また 種まきをしておいた05月11日 庭で種まきをした05月18日 発芽してきている05月25日 畑に移動した m-07の畑に植え付けをしておいた06月01日 その後も 無事だけど どうかな 育つかな まああま 無事だ 大きくなってくれるかなあ ????しばらくは 様子見をしておく06月22日 菊菜もかなり大きくなっきている 雑草を取り除いておく06月29日 菊菜 初の収穫をしておいた07月06日 菊菜 2回目の収穫をしておいた今年の秋の菊菜hcでの種は 中葉くらいの菊菜をかってきておいた9月より 植え付けをしよう09月07日 種まきをした09月12日 発芽した09月13日 畑に移動した g-07の畑の畝に植え付けた第二弾09月14日 庭で種まきわした09月18日 発芽した09月20日 畑に移動した g-01-03の畝のとこに 植え付けをしておいた第三弾09月21日 庭で また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した g-07-09などに植え付けた第四弾09月28日 庭で追加の種まきをしておいた10月05日 発芽してきている10月12日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた これにて 植え付けはお仕舞い11月09月 菊菜 生育はゆっくりとしている まあ こんなものかな11月30日 きくな かなり 大きくなってきている そろそろ 収穫もできそうだなあ12月23日 きくな 収穫はokとなっている そろそろ 収穫しよう01月12日 菊菜 初の収穫をした02月14日 そのご 様子見 あまり生育していない02月15日 様子見をしているが そろそろ 収穫しよう もう2-3回くらいは収穫できそう02月22日 菊菜 収穫しようと畑にいくと ひよどりに葉が食われていたあらあら 葉がないひよどりは 菊菜の葉も食べるのだなあ ありゃあまあ だなあ参った 参っただなあだいこん おべんきょうその05主な品種品種として有名なもの以外に、各地で地ダイコン(地野菜)が栽培利用されていた。1980年の文献[6]には、全国で110品種が記録されている[7]。特に九州南部は独自性が強いとされている。青首大根 現在の主流品種で、作付面積の98%を占めるともいう。青首宮重(あうくびみやしげ)群。辛みが少なく甘みが強いこと、地上に伸びる性質が強く収穫作業が楽である事などから昭和50年代に急速に普及した。他の品種はこれに押されて廃れ、郡大根(こおりダイコン)のように「絶滅」してしまった品種もある。現在他の品種は、品種保存や町おこしなどを志す一部の農家が少量栽培している。はた坊

2015.02.24

コメント(0)

-

だいこん 21回目の収穫をした 東日本大震災3年と11か月と12日後に

昨年度09月01日 hcで 大根の種をかってきた ついでに 庭で種まきをしておいた09月01日 間違って 聖護院蕪でなくて 大根の方を買ってしまった まあ ええか今年も大根の種まきを開始 まずは16potsx2=32potsで育ててみよう09月01日 大根 聖護院大根 ともに 庭で 弾ねきをしておいた09月04日 発芽 畑に移動 ともに32potsづつ m-08の畑に移動した09月08日 その後も無事 生育中 okだ ついでに 苦土石灰をまいておした大根 第二弾の種まきも開始09月08日 大根の第二弾の種まきを開始 16x2=32potsを種まきした09月13日 発芽している これも 畑に移動しよう09月15日 畑に移動した g-22の畝に植え付けた大根 第三弾の種まきもしておいた09月16日 庭で種まきをしておいた 16potsx2 09月22日 畑に移動した m-06に16pots m-07に16pots 分散して植え付けた大根は no1-32pot no2-32pots no3-32pots total 96pots聖護院大根は no1-32potの種まきをした これだけうえたらokだ育ち具合は これからだ 今のところは 無事に育っている まあ これだけ種まきしたら かなり育つだろう10月05日 一か月が過ぎた 聖護院大根 いい感じに育ってきている10月05日 大根の方も 一か月が過ぎている こちらも いい 感じ10月06日 2番目の大根 g-10の分も まあまあ 生育中10月13日 m08の畑の大根のねっこ かなり見えるようになってきた10月20日 m008の畑の大根のねっこ 50日でこれくらい10月27日 1本 ためしで 収穫した まあまあ初の収穫なり これから どんどん 収穫しよう11月02日 2回目の収穫をした 5本なり12月29日 17回目の収穫をした 丸の5本 やや小さくなってきている今年01月04日 18回目の収穫をした 2本 曲がっているなあ01月05日 19回目の収穫をした 丸4個01月12日 20回目の収穫をした 4本01月13日 21回目の収穫をした 丸7本01月18日 22回目の収穫をした 5本01月19日 23回目の収穫をした 丸7本01月26日 24回目の収穫をした 11本01月27日 25回目の収穫をした 丸7本02月01日 26回目の収穫をした 6本02月02日 27回目の収穫をした 小物の10本02月09日 28回目の収穫をした 6本02月11日 29回目の収穫をした 小物の丸の大根も おしまいかな02月16日 30回目の収穫をした 5本02月22日 31回目の収穫をした 6本03月02日 32回目の収穫をした 6本03月09日 33回目の収穫をした 4本03月16日 34回目の収穫をした 6本03月22日 35回目の収穫をした 6本03月30日 36回目の収穫をした 9本そろそろ おしまいになりそう今年の秋の大根また 種をかってきておいた今年も9月より種まきを開始しよう大根の種まき 第一弾だ08月31日 庭で種まきをした09月03日 発芽してきている09月07日 畑に移動するぞ 本日は大根の種まき 第二弾をやろう09月07日 種まきをするぞ09月11日 発芽した09月14日 畑に移動した g-7-9などに植え付けをしておいた種まき 第三弾09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた種まき 第四弾09月21日 ついでに また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に植え付けた種まき 第五弾09月28日 また 種まきをしておいた10月01日 発芽した10月04日 畑に移動した m-07の畑に植え付けた種まき 第六弾10月05日 また 種まきをしておいた10月09月 発芽した10月12日 畑に移動した g-07などに植え付け これで 大根の種まきも終了した種まきした大根 かなり 大きくなってきている在庫もかなりある あちこち 植え付けてたので 大根だらけ10月19日 その後 大根 大きくなっているのもあり 収穫できそうになってきている10月26日 これくらいになっている もう 収穫できる11月01日 初の大根の収穫をした 曲がりもすごい が まあまあ 大きくなっている11月02日 2回目の収穫をした11月07日 3回目の収穫をした11月15日 4回目の収穫をした11月16日 5回目の収穫をした11月22日 6回目の収穫をした11月29日 7回目の収穫をした12月06日 8回目の収穫をした12月13日 9回目の収穫をした12月23日 10回目の収穫をした12月28日 11回目の収穫をした01月03日 12回目の収穫をした01月10日 13回目の収穫をした01月12日 14回目の収穫をした01月18日 15回目の収穫をした01月24日 16回目の収穫をした01月25日 17回目の収穫をした02月01日 18回目の収穫をした02月08日 19回目の収穫をした02月15日 20回目の収穫をした02月22日 21回目の収穫をした だいこんの在庫 g-07 00本 g-09 08本 m-20 04本 m-06 08本 m-07 04本 合計 24本くらい毎週4本づつ 収穫すると まだ06回くらい 収穫できる予定 東日本大震災 3月11日発生02月23日は既に3年と11か月と12日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ----------------------------------温暖化をどう子供に教えるか?(3) 過去と未来 世界に150もの国があるのに、その中で日本だけが国民のほとんどが温暖化が怖いと思っていて、政府も政策の基本に二酸化炭素をださないことという異常な状態に陥っているのは、度重なるマスコミによる洗脳(放送法に反して、一方の情報だけ故意に流す)ということが直接的な原因ですが、もっと大きいのは、「温暖化が未来のことではなく、過去に帰ることだ」ということを知らないことと思います。地球が誕生した時には二酸化炭素は大気の95%もあり、それが「命の食料」になったので、地球上に生命が誕生し、そして37億年が経過しました。その間、それは1万分の1より小さな割合でしたが、少しずつ命を失った生物が腐敗することなく、地中や海中に没し、その分だけ二酸化炭素が減少しました。そして人間が登場したのですが、産業革命の前には一時、0.028%まで下がって、もう少したつと生物のご飯(二酸化炭素)がなくなるところまで来たのですが、そこで人間は地下にうもれていた生物の死骸(石炭)を掘り出して、空気中の酸素と結合させて二酸化炭素を空気中に戻すようになったのです。そしてさらに、20世紀になって石油を使う産業ができて、さらに二酸化炭素が増えました。増えたスピードは200年で0.012%、つまり100年で0.006%、今ではとりあえず0.04%にまで戻しました。とりあえず、生物絶滅の危機は人間が大気中に二酸化炭素を出す事によって避けられる見通しになりましたが、それでも、まだ「二酸化炭素不足」は深刻です。その一つに「地球は相変わらず氷河時代から抜け出せない」ということがあります。地球という星は太陽から近いので、「冬でも地球上に氷がない」というのが普通で、時に太陽活動や地軸の向きの関係で冷えることがあり、8億年ほど前に第0氷河時代、3億年ほど前に第一氷河時代、そして今は第二氷河時代で、北極や南極、そして高い山の上に万年雪がある時代になりました。その中で多くの動植物が震えています。人間は「衣服、家、暖房」がありますから、温帯の日本でも住むことができますが、もし他の動物と同じように「衣服なし、家なし、暖房なし」なら多くの人が日本から逃げ出すでしょう。大きく曲がった政府の政策、温暖化報道、そして小学校の教科書のために、地球の歴史と人間の位置づけを大きく間違え、それがそのまま子供たちに伝わっています。大人の利権で、これほど学問的な間違いが定着したのも、子供を大切にし、子供にはウソを教えてこなかった日本では初めてのことを思います。多くの日本人には「温暖化は未来のことではなく、過去に戻ることだ」というのは意外に思われるでしょうし、「二酸化炭素を増やすことこそが人間ができる大きな環境への貢献」とか、「このままいくと地球上の生物が絶滅する」とか、さらには「現在は寒すぎるので、少し温度を上げなければならない」などは真逆に感じられるでしょう。でも、私たちは子供に「正しいこと」を教える義務があります。(平成27年2月18日)ふむふむはた坊

2015.02.23

コメント(0)

-

裏の庭の山椒も無事のようだ ぶどう おべんきょうその04

山椒の発芽2013 03月10日 芽らしいのが 出てきている03月20日 気が付くと 葉が出てきている 春だなあ04月14日 葉がびっしり 香りも良い いい感じ2014 03月25日 芽らしいのが 出てきている03月30日 気が付くと 葉が出てきている 春だなあ04月06日 葉がびっしりとついてきている04月13日 葉は いつもと同じく ちゃんと 出てきている8月にかけて 葉がなくなっていたが また 台風のあと 雨がしっかりと降ったので葉が出てきた一面に小さいけと 葉が びっしりと出てきている08月24日 玄関のほうの 山椒にも 小さい葉か゜ びっしりと出てきている春と秋 二回 葉がでるのかな ???冬は枯れているが 猛暑で水が不足したら 葉が消えていた水をしっかりとやると また 葉が出てきている つまり 手入れが悪く水が不足したら 葉もなくなるのだなあ これで 山椒も 今年も 無事なり201502月01日 庭の山椒 芽らしきもの すこし 膨らんできている02月21日 芽はまだ 小さいな もう すこしかかりそう02月22日 裏の庭の山椒も まだ 無事 芽もすこしある3月になれば 芽がでてくるはず まあ 鉢植えなので 大きくはならないが 季節感かある あと一か月で 発芽してくる 予定 なりぶどう おべんきょうその04歴史ブドウの栽培化の歴史は古く、紀元前3000年ごろには原産地であるコーカサス地方やカスピ海沿岸ですでにヨーロッパブドウの栽培が開始されていた。当初よりワインとの関連が深く、メソポタミア文明や古代エジプトにおいてもワインは珍重されていた。メソポタミアでは気候や土壌的にブドウの栽培が困難なため、多くは輸入されたものであった[1]。古代ギリシアではワインのためのブドウ栽培が大々的に行われ、ギリシア人が植民した地域でもブドウ園が各地に開設されるようになった。ギリシアを支配したローマ帝国の時代にはワインは帝国中に広まり、そのためのブドウ栽培も帝国各地で行われるようになった。特にガリアやラインラントにローマ人はブドウを導入し、現在でもこの地域はブドウの主要生産地域となっている。ローマ帝国崩壊は政治の混乱によってブドウ栽培は衰退していったが、各地の修道院などによって生産は少量ながら維持され続け、やがて政情が安定するとともに再び栽培が盛んとなっていった。11世紀から13世紀にかけては気候が温暖となり、イングランドのような北方の国家においてもブドウの栽培が盛んとなり、現ベルギーのルーヴァンなどでも輸出用のワインを作るためにブドウ栽培なども行われていた。しかし14世紀ごろから気候が寒冷化した上に輸送費が下落して、ブドウの栽培地域はしだいに南方へと限られるようになっていった[2]。一方、原産地から東へと伝播したものは、紀元前2世紀には中国に到達した。はた坊

2015.02.23

コメント(0)

-

いちご 庭のは 元気なり ひつじ おべんきょうその04

いちごの在庫g-01のいちご植え付けたのは 無事なり 今週の日曜には 追肥をしておこう 数はまあまあ ある なんとか 収穫できると思うが しばらくは 様子見となる04月02日 庭のいちご g-01に植え付けをした 04月11日 苗はたくさんある 黒のマルチをつけておいた05月11日 実がたくさんついてきている そろそろ 赤くなりそうだな雑草もふえてきているが なんとか 実は赤くなりそう05月18日 実は赤くなってきている 甘くなっている どんどん 収穫していこう畑のいちご 収穫はokとなった いい感じ05月25日 追加で 収穫をしておいた やっぱり いちごは 美味い その後のいちごの苗08月24日 g-01のいちごの苗 雑草にかこまれて かなり減少しているが まだ10本くらいはある 土寄席をしておいた08月31日 なんとか 土寄せしたので 育ってきている09月14日 無事に生育してきている 元気になりつつある10月26日 雑草とりをしておいた 数をみると 12本はある11月09日 雑草とりして 追肥をした これで すっきり12月06日 もみがら たっぶりで生育は安定してきている12月13日 追肥をしておいた どんどん追肥するぞ02月08日 畑のいちご 葉も赤くなっている 枯れそうだなあ でも 枯れていない02月22日 葉がやや良くなってきている庭のいちご こちらは 保存用で 育てている08月24日 庭のいちご こらちは ランナーが出て 増えている 09月14日 数はまあまあある 大きく育っている庭のいちごを g-01にすこし移動して 育てていこう庭でいちごを保管して 大きくなったら 畑に移動これで 畑のいちごが 減っても どんどん 追加できる10月26日 庭のいちごも 細くなってきている 数は10くらいかな11月09日 庭のいちごは このまま 育てていくかな 12月06日 庭のいちごも それなりに生育している 追肥をしておこう12月13日 庭のいちご 元気なり02月08日 その後の庭のいちご 寒いけど 青々としている02月22日 庭のいちご それなりに 元気である いちごの苗 畑で12個で 庭で10個あるので 合計で22本ある はた坊のは 完全放置の 手入れなしの いちごつくり まったく 何もしていないひつじ おべんきょうその04生態同じヤギ亜科に属するヤギと違い、草だけを食べる(ヤギは木の芽や皮も食べる)。食草の採食特性は幅広いとされる[1]。ヒツジの聴力はよい。また視力については、水平に細い瞳孔を持ち、優れた周辺視野をもつ。視野は 270–320°で、頭を動かさずに自分の背後を見ることができる。しかし、奥行きはあまり知覚できず、影や地面のくぼみにひるんで先に進まなくなることがある。暗いところから明るいところに移動したがる傾向がある。通常は、妊娠期間150日ぐらいで仔を1頭だけ産むが、2頭あるいは3頭産むときもある。ヒツジは非常に群れたがる性質をもち、群れから引き離されると強いストレスを受ける。また、先導者に従う傾向がとても強い(その先導者はしばしば単に最初に動いたヒツジであったりもする)。これらの性質は家畜化されるにあたり極めて重要な要素であった。なお、捕食者がいない地域の在来種は、強い群れ行動をおこさない。群れの中では、自分と関連あるもの同士が一緒に動く傾向がある。混種の群れの中では同じ品種で小グループができるし、また雌ヒツジとその子孫は大きな群れの中で一緒に動く。はた坊

2015.02.23

コメント(0)

-

ブロッコリーの葉も ひよどりさんに 食べられている だいこん おべんきょうその04

G-07のブロッコリーこちらも ひよどりさんに たくさん 葉が食われているまあ 花蕾はたべていないチンゲン菜に加えて ブロッコリーの葉もかなり 食われているひよどりさん まあ 葉だけを うまく 食べているM-08の方は 無事ではあるだいこん おべんきょうその04変種栽培種も変種 R. sativus var. longipinnatus として扱われるが、原種ははっきりしていない。染色体はn=9で、アブラナ属の多くの野菜と同様自家不和合性を持ち、交雑しやすい。 遺伝的研究から、日本のダイコンはヨーロッパ系統、ネパール系統とは差が大きく、中国南方系統に近い[4]事が確認されている。ハツカダイコン(R. sativus var. sativus)ハマダイコン(R. sativus var. hortensis f. raphanistroides)日当りのよい砂浜などに自生的に生育する。野草として食用にされるほか、食用選抜も行われている。逃げ出した栽培種が野生化したと考えられていたが、遺伝的研究では日本の栽培種と差が大きく[4]、野生種の可能性が高い。ノダイコン日本の福島県会津盆地、山形県米沢盆地などでみられる内陸性の自生種。遺伝的に栽培種に近く[4]、野生化したものと見られるが、中国系統と交雑する前の日本在来種とする説がある[5]。黒大根(R. sativus var. niger)根の表面が黒く内側は白。根が長くなる品種と蕪の様に丸い品種がある。丸い品種は肉質が硬くデンプンが多い。花の色は白や紫。なお、アカザ科のテンサイを形状から「サトウダイコン」と呼ぶが、ダイコンとは目レベルで異なる縁遠い種である。はた坊

2015.02.23

コメント(0)

-

植物は もくれんが原始的で 菊が 一番の進化した植物とか 四国に 春いちばん 東日本大震災3年と11か月と11日後に

彼岸花の葉まだまだ 青々としているヒガンバナ(彼岸花、学名 : Lycoris radiata[1])は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草である。クロンキスト体系ではユリ科。リコリス、曼珠沙華(マンジュシャゲ、マンジュシャカ サンスクリット語 manjusaka の音写)とも呼ばれる。学名の種小名 radiata は「放射状」の意味。分類の方法も進化しているらしいストロビロイド説1980年代に提唱されたクロンキスト体系では、ストロビロイド説を採用する。ストロビロイド説は単純な構造を出発点とするのではなく、「花被・おしべ・めしべ等が多数に軸の周りを螺旋状に配列している両性花を出発点とし、この原始的被子植物から種々の植物群が進化した」とする仮説である。単純な構造の尾状花序群などは、原始的被子植物の構造の一部が退化して生成したとする。この分類体系では、原始的被子植物の形態的特徴をもっともよく保存しているモクレンの仲間を最初に配列する。逆に双子葉植物の最後に位置するのは、もっとも進化した形態特徴をもつとされるキクの仲間である。ストロビロイド説を支持する植物分類学者は多かったが、被子植物の系統には種々の学説があったため、クロンキストが唯一の体系だったわけではない。クロンキスト以1990年代以降は、DNA解析による分子系統学が大きく発展してきた。解析による知見をもとに植物の分類体系も、さらに見直された。特に葉緑体DNAの解析から、被子植物の分岐を調査する研究は近年飛躍的に進み、新しい知見は被子植物系統グループ (Angiosperm Phylogeny Group; APG) に集約されている。旧説のクロンキスト体系は現在は広く使われているものの、学術先端分野ではAPG植物分類体系に移行した雨がよくふるなあと 思っていたら2月19日が 雨水で 季節とおりだなあ3月06日は 虫のでてくる 啓蟄3月21日は 春分もう 春だなあと 思ったら気象庁は四国地方で春一番 22日14時30分、高松地方気象台は四国地方で春一番が吹いたと発表主な都市の22日14時までの最大瞬間風速と最高気温は以下の通りです。高松: 5.1メートル 13度8分松山: 8.2メートル 12度6分高知: 4.8メートル 12度4分徳島: 14.9メートル 16度3分室戸岬:18.1メートル 13度8分春一番の条件は地域によって違いがあり、四国地方の条件は以下の通りです。・期間は立春から春分の間・低気圧が日本付近にあって発達し、南よりのやや強い風が吹く。・最高気温が前日より昇温する。(※昨年の四国地方の春一番は3月18日でした) 東日本大震災 3月11日発生02月22日は既に3年と11か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ----------------------------------立派なイスラム・豪快な日本(2) イスラムの生活と価値観 このシリーズの第一回にイスラム教には「僧侶も寺院もない。中間管理職はいない」ということを示した。アッラーの神と一人の人間は直接、コーランを通じてつながっていて、その間に入る人や物はない。たとえカリフ(イスラム教の国の王様)であっても一庶民であっても神の前では同じである。こんなことは普通のことと思うけれど、実際には大きな違いができる。キリスト教でも仏教でも神父さんやお坊さんは世間の人と違う生活をする。斎戒沐浴、身を清め、特別な衣装を身にまとい、普通は妻帯せず、肉食を慎み、金銭に関わる仕事はしない、そして修行生活をする・・・そんなイメージだ。これに対して、イスラム教では「神」と「普通の人」だから、普通の人が普通にすることは全て認めなければならない。たとえばセックスだが、普通の人がセックスをしてはいけないということになると子供が生れず人類は直ちに絶滅する。だから、お坊さんがいるキリスト教や仏教では、「お坊さんだけは汚れたセックスをせずに身をきれいにしておく」ということだが、イスラム教では全員がある意味ではお坊さんだから、セックスは「正常な人間の行為」ということになる。金銭の仕事もそうだ。他の宗教では金銭を表に出さないが、イスラム教は生活をする人だけしかいないので、「金銭と性」は教えの中に入る。つまり「人間そのものとその生活を認める」ということと「僧侶がいない」ということは直結し、従って、キリスト教の「原罪」という考えもないし、仏教のように深遠な教えや行動も求められない。神と自分だけだからコーランを読み、シャリーアと呼ばれる日常生活の規範を守ることだけだ。たとえば礼拝(サラー)、ラマダーンの断食(サウム)を行うことと、一生に一度、聖地メッカに巡礼すること、また姦淫や飲酒が禁止されている。これらはアッラーが求めたり、禁止したりしているので、自分で判断せず、そのまま守るという考えです。僧侶のような中間管理職がいないだけで、「本来人間が行うことは禁止しない」というごく普通のことが行われるので、私のような科学者にもなっとくできる感じです。ただ、私たちは中間管理職のいる神道、仏教、キリスト教に馴染んでいるので、普通の人が一所懸命、祈ったり、断食したりするのに違和感を覚える。お坊さんが座禅を組んだり、断食したりするのは「普通のこと」だが、私たちは宗教的な戒律などは関係がないと思っているからだ。でも、考えてみると自分が信じているのに、その教えの戒律などやらずに僧侶に任せておくというのも変な話で、必要なものは信者としてやらなければならないし、また中間管理職はとかく利権化して腐敗するので、そんなものは神の前ではいらないような気がする。ここまで、イスラム教を持ち上げて、仏教、キリスト教をすこし批判的に見たが、このところテロなどがあって、イスラム教に対して「知識を得ずに奇妙な団体のように見る」という人が多いので、ややイスラム教側にたって整理をした。私がものを見るときには、自分の考えの反対から見て、整理をし、そしてもう一回、自分の見方で考えるという2段構えをする。そのほうが先入観が少なくなりより正しくものを見ることが出来る気がする。(平成27年2月15日)ふむふむはた坊

2015.02.22

コメント(2)

-

タカナ 12回目の収穫わしておいた 東日本大震災3年と11か月と11日後に

今年の秋また hcで 高菜の種をかってきた9月から 種まきをしよう08月31日 庭で種まきをした09月04日 発芽してきている09月06日 畑に移動した G-03の畑の畝に植え付けた弾四弾の種まき09月21日 また 種まきをしておいた09月25日 発芽した09月27日 畑に移動した m-06の畑に移動した第五弾の種まき09月28日 またまた 種まきをしておいた10月05日 発芽した10月12日 畑に移動した M-06の畑に植え付けをした第一陣のタカナ 4株 g-03 まあまあ 大きくなってきている 収穫しても よさそうになってきている第二弾の 15株 g-07/09も そろそろ 成長してきている第三弾の 0株 m-20のも ちいさいが 無事だったが なくなってしまった第四弾の 10株 m-06のも ちいさいが まあまあ 無事 第五弾の 4株 m-07のも ちいさい すこしだけ 無事 合計で33株がある 大きいのは4株で そろそろ 収穫できそう11月09日 大きいのは収穫できるサイズになりつつある 追肥をしておいた11月22日 初の収穫をしておいた まあまあ なり11月29日 2回目の収穫をしておいた12月06日 3回目の収穫をしておいた12月13日 4回目の収穫をしておいた12月23日 5回目の収穫をしておいた12月31日 6回目の収穫をしておいた01月12日 7回目の収穫をしたおいた01月18日 8回目の収穫をしておいた01月24日 9回目の収穫をしておいた02月01日 10回目の収穫をしておいた02月08日 11回目の収穫をしておいた02月15日 12回目の収穫をしておいた タカナの在庫 第一陣のタカナ 4株 g-03 まだ 収穫できる第二弾の 10株 g-07/09 これもやや小さいが 収穫できている第三弾の 0株 m-20 雑草にまけてなくなった第四弾の 0株 m-06 雑草にまけてなくなった第五弾の 4株 m-07 まだある すこしだけど 無事 合計で 18株くらいはある まだまだ 収穫はできそう これまで 葉だけをとっていたが 株ごと 全部引き抜いてしまおう在庫はたくさんある東日本大震災 3月11日発生02月22日は既に3年と11か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ----------------------------------他を愛する心 その2 愛とダイエット (最初のところは温暖化の話に似ていますが、このシリーズは「愛」というものを調べる目的です。今回は若干クールダウンしていますが。)人間は不完全な生物で、たとえば「イネ」と比較するとイネは自分で空気中からCO2(二酸化炭素)を吸って、自分の体を作る。そしてついでに「人のために米粒でも作ってやるか」ということで米粒を作る。イネは偉い! 他の生物の命をいただくこともなく、他の生物の実や葉を横取りすることなく、一から十まですべて空気中の二酸化炭素、地下の水、そして太陽の光だけを使って、自分の体を作り、毎日生活するエネルギーを生産し、ついでに人間が可愛そうなので米粒を作って人間を養っている。イネがそんなことができるのは、二酸化炭素を分解して炭素を取り出すことが出来るからで、この炭素で自分の体をつくり、エネルギーを得、さらには余った炭素を袋に詰めて米粒を生産する。人間はなにもできない。二酸化炭素を分解して炭素を作ることもできず、暖房用のエネルギーも自分で作れないし、必須アミノ酸やビタミンなどもかつては自分の体の中で作っていたのに、もうその体内工場も閉鎖されてしまっている。そこで、炭素は米粒から(炭化水素)、必須アミノ酸は動物を殺してその肉から、ビタミンは果物を採って食べる・・・という具合に、何から何まで他の生物に頼っている。イネが炭素を、豚がアミノ酸を、ミカンがビタミンを人間にくれるのに、人間はまるで主人のように威張っていて、平気でその命を奪う。口では「命が大切」と言っているが、その実、上から目線で生物を痛めつけている。私は「ダイエット」とか「ヘルシーな食事」、さらには「低カロリー食」という言葉を聞いてゾッとする。「人間って、こんなに恩を感じないものか!」と思うからだ。私たち人間は欠陥生物で自分では何もできず、命を保つためにほとんどのものを「他の命」を頂いている。「人間は万物の長」と誰が言ったのだろうか? 自分が誰の世話になっているのか何も分かっていないように思える。そして最近はそれがさらに極端になってきた。「他の命をもらいすぎて太り気味だから、命をもらう数は同じにして、カロリーの少ないものを食べることが良いことだ」という人が多くなった。ダイエット指導とか、低カロリー食を勧めるのを聞くと、私は時として嫌になってしまう。「太りすぎる」ということは「必要以上に命を頂いている」ということだから、深く反省して「命を頂く数を減らそう」と思うのがまともな人間というものだが、「食べる量を減らしたくない」という自分勝手な心があるので、「低カロリー食」が「ヘルシー」ということになる。自分のことだけだ。ところで、「太ったシマウマはいない」というのは人間が太る原因が人間の「曲がった心」にあることはほぼわかっている。つまり、もともと「太る」ということ自体が「自分勝手な人間の大脳」が指令することなので、「太った人が、ヘルシーな食事を求める」というのは理にかなっているように思うのも脳が曲がっているからだ。こういう人が、わがままな人、他がわからない人は何から何までそうなのだろう。そして、その人の生活習慣病になって寿命が短いというのはまさに天の配剤のように思える。実は話があらぬ方向に行ったのが、私がここで整理したかったのは「ミジンコからマウスまで、そして人間も」腹八分目が飽食より寿命が1.5倍であるという事実は同じ種族だけではなく、生物全体で「他の命を少なくとるものほど長寿である」という原理原則があると思われる。種族の間では「集団として意味のある個体が残る」という原理原則、生物全体では「生物全体の繁栄に寄与することが元気なもと」というのがあるようだ。それは遺伝子の構造からいってある意味で当然とも言える。そうしないと「なぜ、腹八分目」が「飽食」より長生きかということを合理的に説明することができない。自分のことだけ考えてヘルシー食事をたらふく食べて、幸福になろうと言ってそれは無理だろう。(平成27年2月13日)ふむふむはた坊

2015.02.22

コメント(0)

-

九条ねぎ 09回目の収穫をしておいた 東日本大震災3年と11か月と11日後に

ネギ類の植え付け さて どうするかな とりあえず 大根やカブラ 高菜 青梗菜などの 植え付けを済ませてから次に ニンニクとらっきょうなどを植え付けて次の次に 豆さんと そらまめさんを植え付けて次の次の次に タマネギさんを植え付けて そのあとに残った 場所に ネギさんを植え付けて 育てていこう ネギさんの仲間あさつき 在庫の種の根っこも M-20にばらまいておいた わけぎ 在庫の種根っこも M-07に植え付けておいた九条ネギさんは 最後に 余っている場所に 植え付けをやっていこう九条ネギの在庫g-01 昨年ののこりの九条ネギ 14本g-03 昨年のねっこの九条ネギ 24本m-08 ネギ坊主の残り 20本m-06 ネギ坊主の残り 20本m-07 ネギ坊主の残り 20本ネギ坊主の残りの60本をバラバラにして 再度 植え付けをやり直そう来週くらいから 整理をして 畑の余っている場所に どんどん 植え付けしよう これらも 日曜には 分散させて 再度の植え付けをしてみるつもりだったけど そのまま でも 良いかな あとは もみ殻をかけておけば 大きくなってくれるだろう ネギさん そのままで いこう あとは 11月にででくる もみ殻を待つのみ11月02日 もみがら まだ でていない11月05日 もみがら まだ でていない今週の土日くらいかな 出れは すぐに もみがら 争奪戦が始まる袋を用意して バイクで もみがら 大量に 運ぶ予定ネギさんにかけて 余れば 畑にばらまいておこう11月09日 もみから まだ でてきていない で 次は11月16日くらいに もみから 出ると思われる今週の日曜には もみがら 拾いにいこう11月16日 まだ もみがら でてきていない11月17日 まだ もみがら でてきていない11月22日 もみがら 出た すぐに拾いにいって ネギさんにもみ殻をかけておいたg-03の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたg-01の九条ネギ これにも もみがらをかけておいたm-07の九条ねぎ これにも もみがらをかけておいた11月22日にもみがらをかけたので一か月後には 九条ネギさん 白くなってくる予定 12月31日には 九条ネギ 収穫する予定なり12月31日 初の九条ねぎ 収穫をした さっそく 根っこも庭のブランターに植え付けをしておいた 収穫して 来年のネギさんの植え付けも同時にやっておいた01月03日 2回目の収穫をしておいた 根っこは庭にて 植え付けをしておいた01月10日 3回目の収穫をしておいた 根っこを庭にて 植え付けをしておいた01月12日 4回目の収穫をしておいた01月17日 5回目の収穫をしておいた01月24日 6回目の収穫をしておいた02月01日 7回目の収穫をしておいた02月08日 8回目の収穫をしておいた02月15日 9回目の収穫をしておいた九条ネギさん 状態も良いし またまだ たくさんある2月に どんどんしゅうかくをしていこう東日本大震災 3月11日発生02月22日は既に3年と11か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ----------------------------------立派なイスラム・豪快な日本(1) イスラム教とは? イスラム教には「僧侶」や「寺院」がない。そういうと「僧侶はいないかも知れないが、寺院はあるじゃないか」と反論があるが、あれは仏教の仏閣やキリスト教の教会とは全く違う。ただ建物が有るだけだ。宗教というのはなかなか難しいもので、キリスト教、仏教は「教祖」がいて、それに弟子が習い、その弟子たちが教祖の教えを世間に広めていくというスタイルだった。イエス・キリストにも十二使徒やパウロがいたし、お釈迦様も弟子が多かった。ところがイスラム教というのは、「神と一個人」しかいない。その中間に「教祖」も「教団」も、「坊さん、ローマ法王、神父さん、牧師さん」もいない。マホメット(最近はムハンマドと呼ばれることが多い)もイスラム教の「教祖」ではない。単なる「預言者」である。教祖と預言者とは全く違う。教祖というのは、イエスキリストとかお釈迦様のように、「人間ではあるが神様のような人」であり「人に教えを授ける」ことや「宗教的な資格を与えたりする」ことができるという特徴がある。たとえばイエスは人でもあり、神でもあり、イエスの言葉が聖書に示されている。イエス自身が「天の父」に変わって自分自身の言葉で教えを説く。その後、十二使徒やパウロが中心となって教団を作り、法王、神父、牧師などの「資格」を作り、一般人とは格段に違う生活をする。つまり日常生活と違い、妻を持たない、出家をする、仕事をしないなどの特徴がある。お釈迦様もそうで、厳しい修行の後、お釈迦様自体が悟りを開かれ、この場合は「神様」ははっきりしない。一般的には仏教が一神教なのか多神教なのかも明確ではない。もちろん、出家(妻をめとらず、仕事をしない)、お寺、お墓の管理、戒名(死んだ時に出家するための名前)を出すことなどの利権も生じる。ところが、イスラム教ではムハンマドは単なる神の預言者(神がムハンマドを選んで、神の意思をアラビア語にする)であって、ムハンマドは神性も持っていなければ、修行もしていない。神はアッラーだけであって、ムハンマドはその意思を伝えた「偉い人」に過ぎない。だから、イスラム教のコーランというのは神の言葉そのものであり、キリスト教のイエスの人格と同じである。ちなみにイスラム教では、ユダヤ教のモーゼもキリスト教のイエスも「預言者」であって神性は与えられていない。だから、イスラム教では、すべてが在家(出家した僧侶、神父などはいない)であり、ムハンマドさえ僧侶でも神父でもない。イスラム教のモスクという寺院にはお坊さんがいない。ただ「場所」があるだけで、そこで人間が神にお祈りをする。私のような科学者には、キリスト教や仏教より、ややイスラム教のほうが納得性がある。ローマ法王が大きな顔をしているのを見ると、「イエス様は聖書でこんなことを認めていただろうか?」と疑ってしまう。神と一個人が直結しているので、ムハンマドは「イスラム教の創始者」であり、「神が選んだ信頼できる人」として尊敬されているが、神格を持たず、修行もいらない。それは神は人間がちょっと修行したからと言ってほぼ同じようなレベルに到達するというにはあまりに距離があるからだ。これも私には納得性がある。日本人は古くから神道(神様ははっきりせず、教祖、経典はないが、神社と神官がある)や仏教(神様ははっきりせず、教祖、教典があって、宗門があり、神社僧侶がいる)に馴染んでいるので、それらが何もなく一神教で僧侶もいないイスラム教を理解するのが難しい面がある。イスラムは合理的だ。(平成27年2月15日)ふむふむはた坊

2015.02.22

コメント(0)

-

チンゲン菜 残りの16個 全部 ひよどりさんに食べられた 東日本大震災3年と11か月と11日後に

今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をした02月01日 15回目の収穫をした02月08日 16回目の収穫をした02月15日 17回目の収穫をした青梗菜の在庫 g-03 8個 m-20 4個 m-06 4個 合計 16個くらい まだ ある4個づつ 収穫すると まだ 2-3月といける しかし 花蕾も つきつつある02月21日 残りの青梗菜 16個大きく育っていた分 全部 ひよどりが 食べてしまっていたあらあら 16個ともに 残骸となってしまっていたひよどり 野菜などを食べなくても良いのにねえ在庫は 0となってしまった東日本大震災 3月11日発生02月22日は既に3年と11か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ----------------------------------最期の一撃解読その4 まさか「日本が正しい」と言うんじゃないだろうな? 日本の歴史(このブログの「普通の歴史」)や、今回の「最期の一撃」という世界史を書いていると、読者の方から決まったある反応がくる。それは「まさか、武田さんは日本が正しいと言いたいんじゃないだろうな」というものだ。日本が第二次世界大戦で敗戦国となり、辱められ、占領され、戦犯裁判という名のリンチを受け、そして戦後の反日教育を受けた人たちは、事実を知ろうというより自分がこれまで信じてきたことを否定されるのに極度の恐怖心を持っている。朝日新聞の慰安婦報道や南京虐殺事件の捏造などは、日本人の好み=日本を悪く言うなら良いが良いと言ったりしたら承知しないぞ!という日本人の心に迎合したものだった。私ができるだけ忠実に史実を整理して「普通の歴史」を書きはじめると、最初の頃に「日本の戦争が正しいと言うんじゃないだろうな」というメールが来る。そして山下大将の遺言を整理すると、「日本の軍部の中心が正しいはずはないじゃないか」という異論がでる。山下大将の遺言が立派であればあるほど、多くの日本人は裏切られたような感じになるのだろう。山下大将がこんな立派な遺言を書くはずはない、女性が活躍することが大切だとか、日本軍も考えがなく盲従する集団だったとか、そんなことを日本陸軍が書くはずがないじゃないか、と反論される。でも、事実は事実である。そして「勉強する」というのは、これまでに知ったことや判断したことが間違っているのではないかとの意識がないと勉強しても意味はない。人間の知恵というのはつねに自らを反省し、少しずつ高めていく意識にある。最期の一撃も一段落して第二幕に入ろうとしているが、第一幕の結論は、「第二次世界大戦の直前、世界は日本と中国の2カ国を除いて全部、アーリア人の国とアーリア人の植民地となり、残虐な行為が行われていた。中国はアーリア人に寝返ってアジアの盟主を放棄したが、その代わりに台頭した日本はアーリア人によってたかって潰された。後ろから弓を引いたのは中国だった」という「歴史的認識」であった。はたして、この認識は正しいだろうか? 本当に日本以外の国はすべてアーリア人の言うとおりになっていたのだろうか? その時、日本人は周りがすべてアーリア人であることに気がついていたのか?今後の日本や近隣諸国と歴史認識を合わせていくのに、このことはもっとも重要なことのように思える。またアーリア人ということで統一しているが、これを「白人」としても良い。アーリア人の内、主として北方に移動したヨーロッパ系のアーリア人が現実的には世界を制覇した。インドのようにアーリア系でも南や中東に移動した民族はそれほど凶暴ではなかったので、「凶暴アーリア人」とは区別する必要があるかもしれない。いずれにしても戦後70年、明治維新以来150年、ここで新しい時代を見据えるためには、私たちが世界でどのような立場だったか、これからはどうなるのか、ユダヤ資本などの地下の構造はどうなっているのか、慎重に検討を重ねる必要があるだろう。でも、なんでも反日でないと困るという人が相当いることがつねに冷静な検討を曲げてしまうのが残念だ。(平成27年2月14日)ふむふむはた坊

2015.02.22

コメント(0)

-

ひよどり 大群で 畑にやってきている 東日本大震災3年と11か月と11日後に

ひよどりたくさん 隣の畑の柿の木に泊まっていた何かいな みかんでも食べにきているのかな樹木の実などをよく食べているので 集まっているのかな と おもっていたg-1-3-7の畑の野菜を食べに来ていたネットをみたら全長27.5cm。全体が灰色に見える色彩の鳥です。花の蜜や果実が大好物です。これは熱帯が主生息地であった祖先ヒヨドリの名残り。今では虫や草の葉、芽も食べますが、花が咲くと蜜を吸いにやってきます。東京では1970年頃までは10月に渡来し、4月に渡り去る冬鳥でした。それが、留鳥として一年中棲むようになりました。より南に棲んでいた留鳥が北上してきたものと考えられています。また、今も秋には北海道から多数のヒヨドリが本州、四国、九州へ渡ってきます。ヒヨドリは9月下旬から10月中旬にかけて、数羽から200羽ほどの群れで西や南に飛んでいく。スズメとハトの中間サイズで、グレーを基調にした羽色だが、遠くを飛んでいると小さく黒くしか見えない。「ヒヨ、ヒーヨ」という声と、波を描くように上下する飛び方に気をつけているとわかるだろう。 ヒヨドリはスズメやカラスがいない島々にも分布しており、日本で最も広く見られる鳥といえる一方、日本列島周辺にしかいない。「どこのヒヨドリがどこまで移動するのか」はよくわかっていないひよどり 移動する場所などについては誰も調べていないとのこと 東日本大震災 3月11日発生02月22日は既に3年と11か月と11日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ----------------------------------温暖化を子供にどう教えるのか?(2) イネに感謝する心 もともと生物は「二酸化炭素を食べて(吸って)、炭素を作り、それで体とエネルギーを得る」というものです。だから人間も本来は自分で二酸化炭素を吸って、それを体の中で炭素にして自分の体を作るのが良いのですが、すでに人間にはその機能は失われています。そこで、人間は部分的にそれを「補助生物」(家畜のようなもの)で補っています。もっとも基本的なものが「イネ」、その他に「果物」や「肉」があります。人間はイネに「二酸化炭素から炭素(米粒)」を頼み、果物にビタミンC(サルの時代に合成能力を失った)、必須アミノ酸、ビタミンなどを肉に頼っています。この地球上に生物が誕生して以来、37億年も経つのですから、人間は結構、サボり生物で体や生活に必要なものを他の生物に頼っているので、あれを食べなければならない、これも・・・と栄養学が必要となります。温暖化と言って二酸化炭素を毛嫌いしているのは、自分が生きているのは「二酸化炭素」を原料にして、イネに食べてもらい、それを炭素にしてカラダをつくり、エネルギーを得ているという実感がないからでしょう。生物が大切なら、二酸化炭素を増やしたほうが良いですし、ちょっとした気温の変化がイヤなら二酸化炭素を減らしてイネにさらに苦労してもらい、最終的には早い時期に地球上の生命を全部、絶やしてしまうことを目的とするのが良いと思います。この全体像を子供たちに説明して、あとは子供たちが親になった時の判断に任せるというのが教育です。(平成27年2月9日)ふむふむはた坊

2015.02.22

コメント(0)

-

山椒の芽は まだだなあ 東日本大震災3年と11か月と10日後に

山椒の発芽2013 03月10日 芽らしいのが 出てきている03月20日 気が付くと 葉が出てきている 春だなあ04月14日 葉がびっしり 香りも良い いい感じ2014 03月25日 芽らしいのが 出てきている03月30日 気が付くと 葉が出てきている 春だなあ04月06日 葉がびっしりとついてきている04月13日 葉は いつもと同じく ちゃんと 出てきている8月にかけて 葉がなくなっていたが また 台風のあと 雨がしっかりと降ったので葉が出てきた一面に小さいけと 葉が びっしりと出てきている08月24日 玄関のほうの 山椒にも 小さい葉か゜ びっしりと出てきている春と秋 二回 葉がでるのかな ???冬は枯れているが 猛暑で水が不足したら 葉が消えていた水をしっかりとやると また 葉が出てきている つまり 手入れが悪く水が不足したら 葉もなくなるのだなあ これで 山椒も 今年も 無事なり201502月01日 庭の山椒 芽らしきもの すこし 膨らんできている02月21日 芽はまだ 小さいな もう すこしかかりそう3月になれば 芽がでてくるはず まあ 鉢植えなので 大きくはならないが 季節感かある あと一か月で 発芽してくる 予定 なり東日本大震災 3月11日発生02月21日は既に3年と11か月と10日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------他を愛する心 その1 愛と寿命 「愛こそすべて」というけれど、本当かな?と思うこともある。愛と言えばそのほとんどが男女の愛だけれど、そんなもの単に動物的欲求で、生物の肉体的要求を、精神敵活動に変えただけではないかと斜めに見たくなる。でも、私が動物の命、人間の生き様を見ると、実は「愛こそすべて」ではないかと感じることが多い。哺乳動物は一夫多妻が多いが、この一夫多妻というのは普通、オスが憧れるように思うが、実はメスに有利なシステムだ。メスは子供を産むし、一匹あたり生むことが出来る子供が限られているので、一夫多妻ではメスを大切にして、もちろん殺すことなどない。これに対してオスは一匹だけいればよいので、メス10匹に対して進化の結果、オスにボス争いをさせて一匹に絞る。戦いに負けたオスを「ハグレオス」というけれど、ハグレオスは寂しく集団から離れていく。ここで重要なのは、幸運にもボスオスになったオスとハグレたオスの遺伝子には差はなく、また必ずも強いオスが勝つとは限らない。戦いには運不運もあるからだ。それなのに、遺伝子も同じなのに、ボスオスは長寿だが、ハグレると早く死ぬ。なんで遺伝子が同じなのに寿命が違うのだろう。むしろ、ボスオスは群れのメスを守ったり、食料を調達したり、かなり大変だが、ハグレれば自分の身と自分が食べるものだけなので、気楽なものだ。それでもハグレオスのほうがボスオスより早く死ぬ。同じようなことがメスでも起こる。哺乳動物のメスは生理があるが、生理が終わるとメスは死ぬ。生きている意味を失うからだ。人間の女性は生理が終わっても「お世話をする」ことによって元気だが(そのうち、機会を見て人間の女性が閉経後も元気な理由を書きたいと思っている)、人間以外の動物の社会は複雑ではないから、生理が終わるとメスは寿命が尽きる。ところで、人間で子供が病気がちだったり、一人で社会生活を送るのが難しいような場合、決まって母親は長寿である。やはり我が子を見なければならないということが母親の寿命を長くしているように見える。男性でも社会で活躍していたり、人のために働いている人は長寿だが、自分のことだけ考えたり、自分の健康に過度に注意をしている人は寿命が短い。「愛」というのは「自分以外の他に献身する」ということで、それが我が子でも、孫でも、異性でも、自分の郷里の人たちでも、その違いが問題なのではなく、「他人」に自分以上の価値を見出すということだ。「愛があるものは長寿だ」と言えるのではないか?そこでこの問題を少し深く考えてみる。生物は何のために生きているのだろうか? まさか自分自身が生きるために生きているわけではない。生物の寿命はその生物が、その集団に献身するから命を頂いている。それと同じで、健康とはなんだろうか? 自分が自分のために生きていて誰が自分を健康にしてくれるのだろうか? そんな人はいないし、生物は「無機物」ではないから、その寿命は物理的に決まるものではない。そう考えると、「健康になる」というのは体を鍛えることでも、栄養のバランスを取ることでもなく、まさに「愛の心を持つ」ことであり、運動や栄養というのは補助的なものだろう。・・・ここまで整理してまた少し前に進みたい。(平成27年2月11日)ふむふむはた坊

2015.02.21

コメント(0)

-

チンゲン菜 17回目の収穫をした 東日本大震災3年と11か月と10日後に

今年01月05日 4回目の収穫 また 1個01月12日 5回目の収穫 こんかいも1個02月11日 6回目の収穫 また 1個だけ02月16日 7回目の収穫 3個02月23日 8回目の収穫 3個 これで おしまいに今年08月10日 また hcで 種をかっきてた08月31日 追加で また hcて 種を買ってきた種まきは 9月より 今年はたくさん 収穫できるようにしよう苗の植え付け 水をしっかりと確保しておこう昨年は 栽培に失敗したので 今年は たくさんの青梗菜を つくるぞーーー08月31日 庭で 種まきを開始した09月5日 発芽してきている09月06日 G-03の畑の畝に植え付けをしておいた第二弾の種まき09月07日 庭で 第二弾の種まきをしておいた09月11日 発芽してきている09月14日 畑に移動した g-03などに植え付けをしておいた第三弾の種まき09月15日 庭での種まきをしておいた09月19日 発芽した09月20日 畑に移動した m-20の畑の畝に植え付けた第四弾の種まき09月21日 また 庭で 種まきをしておいた09月28日 発芽してきている10月05日 畑に移動した m-06の畑に植え付け これにて 種まきは終了10月12日 青梗菜 すこし生育してきている が まだまだ 小さいなあ まあ ゆっくりと成長していく予定 虫に強い 結構と大きくなってくれるので 楽しみである10月19日 その後 まあまあ大きくなってきつつある10月26日 その後 青梗菜は それなりに 成長してきている 見事なり11月09日 その後 青梗菜は かなり大きくなってきている 追肥をしておいた他の野菜もそれなりに成長してきている青梗菜 高菜 大根 カブラ ぶろっこりー 菊菜 ネギ 芽キャベツ そこそこ 大きくなってきている 11月12日 ちんげんさい もう 収穫してもいい 大きなサイズになっている 日曜には 収穫していこう11月15日 今年は青梗菜は良く育っている まずは 初の収穫 4個なり11月16日 2回目の収穫をした11月22日 3回目の収穫をした11月29日 4回目の収穫をした12月06日 5回目の収穫をした12月13日 6回目の収穫をした12月23日 7回目の収穫をした12月30日 8回目の収穫をした12月31日 9回目の収穫をした01月03日 10回目の収穫をした01月05日 11回目の収穫をした01月12日 12回目の収穫をした01月18日 13回目の収穫をした01月24日 14回目の収穫をした02月01日 15回目の収穫をした02月08日 16回目の収穫をした02月15日 17回目の収穫をした青梗菜の在庫 g-03 8個 m-20 4個 m-06 4個 合計 16個くらい まだ ある4個づつ 収穫すると まだ 2-3月といける しかし 花蕾も つきつつある東日本大震災 3月11日発生02月21日は既に3年と11か月と10日後となった 阪神大震災は、1月17日で発生から21年目に どちらも想定外ということで 既成概念の見直しが必要 武田さんのコメントを参考にしている武田さんのブログ-------------------------------------------原発事故で日本社会が失ったこと(2)・・・遵法精神 「日本人は規則を守る」ということでは世界でもトップクラスの誠実さを持っていたし、さらに「借りたお金は返す」とか「どんなに辛くても順番は守る」など、一見、生真面目すぎるほど日本人は誠実だった。NHKは原発が爆発した2011年3月11日、午後4時30分、アナウンサーが歴史的報道をした(音声が私のパソコンに残っていたので、正確に聞き取って文章にした)。「東京電力から原子力安全保安院に入った報告によりますと、福島第一原子力発電所の敷地境界付近で放射線を測ったところ、爆発音があったころとされる午後3時29分には1時間に1015マイクロシーベルトでした。この値は一般の公衆が1年間に浴びる放射線の限度量をわずか1時間で受ける量にあたり・・・」つまり、一般の日本人が浴びる放射線の限度量が1年1ミリシーベルト(1000マイクロシーベルト)であることを「NHKが知っていた」ことを示すものだ。後に、NHKをはじめとして日本中で、専門家もマスコミも「被曝の限度量は決まっていない」、「1年1ミリなどどこにも書いていない」、「100ミリまで大丈夫だ」などと言い、著者などは「1年1ミリシーベルト男、武田邦彦」という記事を週刊新潮が繰り返し出してバッシングを受けた。ネットの個人が著者をバッシングするのではなく、社会の公器とされる大手のマスコミが一個人を「基準を守るな!」とバッシングしたのだから日本人の誠実さも地に落ちたものだ。「一般公衆」、「限度量」という用語はそれほど一般的ではない。原子力や被曝の専門用語の一つで、「一般公衆」とか「公衆」という用語を使う。だから、ある程度の専門家に聞いたか、あるいは法令を見たかと言うことが分かる。事故直後のこの時期、NHKばかりではなく、経済産業省の原子力保安院も同じ基準を言っていた。たとえば、記者会見を担当していた西山参事官は、1時間20マイクロシーベルトという値について、「1年と1時間という時間の差はありますが」と断りつつ、「1時間20マイクロシーベルトという値は、一般の人の被ばく限度(それは1年間で時間は違いますがと断って)の50分の1です」と言っている。つまり1時間20マイクロシーベルトの50倍が一般の人が1年で被曝しても良い限度ということだから、それが1ミリシーベルトであることを説明している。これらの証拠から、原発事故の直後では、日本社会はまだ誠実さが残っていて、NHKも経産省も事実をそのまま(民主主義のご主人たる国民に)伝えることができたことが分かる。もちろん、事実は「一般公衆の被ばく限度は1年1ミリシーベルト」であり、その後、2年間ほど日本社会は、「間違いが正しい」という奇妙な状態が発生し、「間違いを言う人が、正しいことを言う人をバッシングする」ということが続いた。一度、大きく崩れた道徳は回復するよりも坂を転げ落ちるように、「自分の都合の良いことならなんでも言っても良い」ということになり、土壌の汚染基準、食品基準、汚染物質の表示義務など次々と基準とそれに基づく法律は無視されるようになった。ちょうどその頃、2011年8月のことだが、14歳の少年がわずかな放射性物質を使っているキーを取り扱ったとされて補導された(輸入した蛍光塗料がついている小さなキーホルダー)。同じ時期に警察庁は、相手が弱いと見ると(14歳の少年)法律を適用し、強いと思うと(東電)「放射線は大したことはない」という大胆な変身を遂げた。原発が爆発して、原発に対する信頼性、被爆したという事実、汚染された日本の大地や海・・・失ったものは多かったが、そのうちでも最大級のことは、「日本人の遵法精神」を失ったことだった。(平成27年2月11日)ふむふむはた坊

2015.02.21

コメント(0)

-

ブロッコリー 15回目の収穫をした ぶどう おべんきょうその03

今年ブロッコリーの種 買ってきている これも 秋になって 9月からの種まきの予定なり08月15日 種をかってきている今年も ブロッコリーの栽培を開始した種まきも 苗からも 同時に開始 種まき 第一弾08月31日 庭にて 種まきを開始09月04日 発芽した09月06日 畑に移動 G-01の畑の畝に植え付け第二弾の種まき09月07日 庭にまた 種まきをしておいた09月11日 発芽した09月13日 畑に移動した g-03の畑に植え付けた第三弾の種まき09月14日 庭にまたまた 種まきをしておいた09月19日 発芽した09月21日 畑に移動した m-06の畑の畝に植え付けた苗からも 栽培しておこう08月31日 hcでの苗がうられていたので 4本の苗を買っておいた m-08の畑の畝にうえておいた09月13日 その後 1本が虫にかじられている のこりの3本は無事なり09月14日 追加で 4本の苗をかってきた g-07の畑の畝に植えておいた09月21日 その後 苗からのブロッコリーの成長は良い どんどん 大きくなってきている10月05日 その後も いい感じ どんどん 成長している10月13日 その後 7本は無事 おおきくなりつつあるHCからの苗は 無事なのは7本 苗からのは 生育が早いし 大きい 早期の収穫には もってこい種からのは まだ小さいままで 生育はかなり遅くなるが まあまあ 長く長く収穫できるので これも良い苗と種まきの組み合わせ これで 良し苗からの本数は7本 種からの本数は まだ わからない 何本残るかはあとで 調べよう10月19日 畑の残っている種からの苗を数えてみたG-01 8本G-07 1本G-09 4本 合計で13本くらいHCからの苗は7本と 種からの苗は13本なので 総本数は20本なり10月26日 苗からのブロッコリー 花蕾がしっかりとついてきている11月01日 その後も 成長してきている そろそろ 苗からのブロッコリーも 収穫をできそうになってきている11月02日 初の収穫をしておいた まあまあ なり ブロッコリー春からの分も収穫できている苗からの分も収穫できている種からの分は まだだけと 良く成長してきている今年は 成績は良いようだなあ先週に収穫したあと また 次のができてきているg-09の4本のブロッコリの花蕾も大きくなってきている収穫しても 良さそうになってきている11月09日 2回目の収穫をした11月17日 3回目の収穫をした11月22日 4回目の収穫をした11月23日 再度 在庫の確認をしてみた苗からのものm-08 4本g-07 4本 合計08本 春の残り物m-20 04本 種からの分g-09 2本g-01 8本 合計10本 全部で 08-04-10=22本 たくさんあるなあ11月23日 5回目の収穫をした11月30日 ブロッコリー 6回目の収穫をした12月06日 その後も ブロッコリー 元気に育っている今年はうまくいっている 苗からの育ち具合は 特に良し12月07日 7回目の収穫をしておいた12月13日 8回目の収穫をしておいた12月21日 先週に大量に収穫したので 今週はなし12月28日 追肥をしておいた すこし息切れしているなあ 追肥だ 追肥だなあ12月31日 なんとか 花蕾が成長をしてきている 追肥が効いている01月03日 9回目の収穫をしておいた01月04日 10回目の収穫をしておいた01月12日 11回目の収穫をしておいた01月18日 12回目の収穫をしておいた01月24日 13回目の収穫をしておいた02月01日 14回目の収穫をしておいた02月08日 15回目の収穫をしておいた一番 最後に植えた苗 やっと 花蕾がついてきている これで 全部の苗が 収穫できる体制になってきているぶどう おべんきょうその03栽培法ブドウは温帯の農作物で、平均気温が10度から20度程度の地域が栽培適地である。北半球では北緯30度から50度、南半球では南緯20度から40度の間に主要産地が存在する。最適の降水量は品種によって差があり、ヨーロッパブドウは一般に乾燥を好み、アメリカブドウは湿潤にも強いが、種全体としてみれば年間降水量が500ミリから1600ミリあたりまでに主要産地が存在する。ブドウは水はけがよく日当たりが良い土地を好む。ほかの果樹と同様、ブドウも種子から育てると質の良い果実ができにくく、また枝を土に挿すと容易に根を生やすため、古来から挿し木によって増やされてきた。しかし、19世紀後半に根に寄生するフィロキセラによって大打撃を受けたため、以後は害虫予防のために台木を使用することが一般的となった。木の仕立て方には、垣根のように垂直の木を直列に木を並べる方法と、棚を仕立ててブドウのつるを這わせる方法の二つが主要な方法となっている。ヨーロッパなどのブドウ園では垣根式が多いが、日本では棚式が主流となっている。収穫期は品種によって差があるが、日本においては最も早いデラウェアが7月下旬から収穫が始められ、最も遅い品種は11月上旬まで収穫される。また、ハウス栽培の場合はこれよりも早くなる。はた坊

2015.02.21

コメント(0)

-

ばせり 移動しないまま まだ 畑にある ひつじ おべんきょうその03

昨年のパセリhcで苗がうられていたので かっておく04月27日 ローヤルで 苗が売られていた 1本 買ってきておく 畑に植えた m-06 05月19日 すこし大きくなってきている 今年も パセリ 1本 畑に植えておく もうすこし大きくなったら また 畑から庭に移動して収穫をいつでも できるようにしよう06月08日 パセリ 大きくなったので 畑より 庭に移動した これで 収穫は便利に06月15日 庭でゆっくりと はせり 育っている07月15日 庭のパセリ 元気になっている やはり 庭においておくのが良い07月31日 青虫がつきだした 5匹を捕まえたが 新手が何度も現れる なんとか 葉は 少しだけは残っている まだ 大丈夫08月22日 そのご 残っている葉は これだけ また 葉が出てきている ほとんど 虫さんに食べられてしまった09月23日 hcでパセリが売られていた 2つ苗をかって 畑にうえつけた m-08に10月05日 その後 なんとか 無事 まあ 大きくなれば゜ また 家の庭に移そう10月27日 ばせり 2本とも 無事 まあまあ11月03日 アゲハの虫が 葉を食べていたので 退治した11月09日 その後は 虫はいない 無事なり12月01日 虫にかじられたのは 枯れてしまった12月08日 残りの1本も あまり 元気はないなあ 今度は 夜盗虫かも ??12月15日 残りの1本 なんとか 無事かな12月31日 残りもダメになっている 寒くでダメになる今年04月20日 hcでばせり 1本をかっておく g09の畑に1本を植えておいた今年も ぱせり まずは1本05月25日 その後 あまり成長していない まあ そのうち 大きくなるだろう と いいながらも パセリ 成長していない で 8月31日 追加で hcで2本のパセリの苗を買ってきた m-08の畝に植えておいた ばせり 今年の2回目の栽培 今回はなんとか なるだろう09月13日 その後 無事なり 今の所 ok/ok/ok 10月19日 パセリ 成長してきている 秋は どんどん成長してくれている 大きくなっている11月02日 その後のパセリ まあまあ 大きくなっている 今回は 無事に 生育している11月16日 その後もばせり 無事なり いい感じ12月06日 ばせり もう 収穫てきそう 大きくなっている12月13日 そろそろ 畑より家に持ち帰ろう 庭においておくと 便利である いつでも利用できる12月31日 ばせり まだ 畑にある 庭に移動しよう01月12日 はぜり まだ 畑にある そろそろ 今週には 庭に移動しよう01月24日 まだ 移動していない 体があまり動かないので 無理しないとしている なかなか 移動が できていない 寒いので どうも 体が動かないなあ02月01日 その後も 移動していない が ばせり 弱ってきているなあ これでは 移動はできないなあ体も弱っているし パセリも弱ってきている どっちも 弱っているわ こりゃあ いかんなあ02月15日 その後も そのまま 移動しないままだな もう 花芽でも 出てきそうだなあひつじ おべんきょうその03形態品種によってまったく角をもたないもの、雄雌両方にあるもの、雄だけが角を持つものがある。螺旋を巻きながら直状に伸びた角をラセン角、渦巻き状に丸く成長する角をアモン角と称する。角のある品種のほとんどは左右に1対だが、古品種にはヤギのように後方に湾曲しながら伸びる2-3対(4-6本)の角をもつものもいる。野生のヒツジの上毛の色合いには幅広いバリエーションがあり、黒、赤、赤褐色、赤黄色、褐色などがある。毛用のヒツジは主に染色に適した白い羊毛を産するように改良が加えられているが、ほかにも純白から黒色まであり、斑模様などもある。白いヒツジの群れのなかに有色の個体が現れることもある。ヒツジの体長や体重は品種により大きく異なり、雌の体重はおよそ45–100kg、雄はより大きくて45–160kgである。成熟したヒツジは32本の歯を持つ。ほかの反芻動物と同じように、下顎に8本の門歯がある一方、上あごには歯がなく、硬い歯茎がある。犬歯はなく、門歯と臼歯との間に大きな隙間がある。4歳になるまで(歯が生え揃うまで)は、前歯は年に2本ずつ生えるため、ヒツジの年齢を前歯の数で知ることができる。ヒツジの平均寿命は10年から12年であるが、20年生きるものもいる。前歯は齢を重ねるにつれ失われ、食べるのが難しくなり、健康を妨げる。このため、通常放牧されているヒツジは4歳を過ぎると徐々に数が減っていく。はた坊

2015.02.21

コメント(0)

-

らっきょう 雑草も伸びてきている だいこん おべんきょうその03

昨年01月06日 雑草とりした ラッキョウさん 意外と細いなあ02月03日 また 雑草が伸びてきている が 細いがok 02月10日 雑草とりをしておいた03月10日 その後も 細い03月24日 2週間すると やや 伸びてきているかな 04月07日 また2週間すると 雑草が伸びてきている 除草しておいた 追肥も04月21日 再度 また 雑草とりをしておいた05月06日 また雑草とりをしておいた 元気になっている05月25日 まああま 大きくなっているが まだまだ06月16日 予定とおり 収穫した まあまあ の 出来具合 良しとしよう昨年のラッキョウの植え付け09月01日 hcで ラッキョウの種が売っていた 09月15日 m-07の畑に植え付けをした09月22日 畑にいってみると 発芽している okだなあ11月02日 花芽がついて 花が咲きだした11月04日 花盛りとなってきている 11月10日 花はなかなか綺麗だ まあまあ 順調に生育している今年01月02日 雑草だらけ でも まあまあ02月22日 そのご 雑草とりをしておいた まあまあかな これから これから03月02日 ラッキョウの畝も雑草がなくなって すっきりとした これで 良し 追肥しておいた03月09日 その後 追肥をしたので 元気になりつつある まだ 細いかな03月30日 その後も 元気 除草して追肥しておいた 細いが こんなもの04月29日 またまた 雑草だらけなので除草しておした収穫するのは6月 来月になった もう 一か月したら 収穫だ もう一度 追肥をしておこう06月15日 らっきょう 全部を収穫しておいた まあまあ 良くできていた ただいま 漬物の作成中 今年の秋の植え付けのらっきょうの種らっきょうhcでの売り物が出ていたので かっておいた植え付けは9月から09月07日 らっきょう m-08の畑の畝に植え付けた09月14日 発芽はまだ 2週間くらいしてから 発芽してくる見込み09月21日 やっと 発芽してきている 09月28日 いつも 花の蕾みたいのが 出てきている もうすぐ 花が咲くようだな10月29日 花が咲いてきている11月08日 その後 生育して大きくなってきている11月30日 雑草とりをした らっきょうらしくなってきている12月13日 追肥をしておいた 12月23日 雑草がまた 増えてきている01月03日 その後も らっきょう 元気なり01月24日 まあまあ 元気である01月08日 それなりに 元気なり 雑草もすくないな02月15日 そろそろ 雑草とりもしないとねえ らっきょう 大きくなってきているだいこん おべんきょうその03特徴根出葉は羽状複葉で、頂小葉は大きい。太い主根は主軸が肥大して食用となる。収穫せず春を迎えれば、アブラナ属と似た淡紅色を帯びた白花をややまばらに付ける。果実の種子数はアブラナ属より少ない。茎は、葉の付け根の低い三角錐部分で食用にされない。また、一般的に根と呼ばれる食用部分のうち地上部分は、発生学的には根ではなく胚軸に由来する中間的な性質を持っている。青首ダイコンでは特に目立ち、ジャガイモ同様、光に応じて葉緑体を発達させる茎の性質を示している。茎、胚軸、根の区別は道管の位置で区別できるが、ひげ根(二次根)でも見分けられる。根の部分は両側一列ずつ二次根が発生し、店先のダイコンではその痕跡がくぼんだ点の列として観察できる。 アブラナ属のカブでは、丸く肥大する食用部分が胚軸で、根はヒゲ根となって食用にされない。はた坊

2015.02.21

コメント(0)

-

かぶら 18回目の収穫をした 東日本大震災3年と11か月と09日後に