2015年03月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

1989年、南米旅行3(ペルー編3)

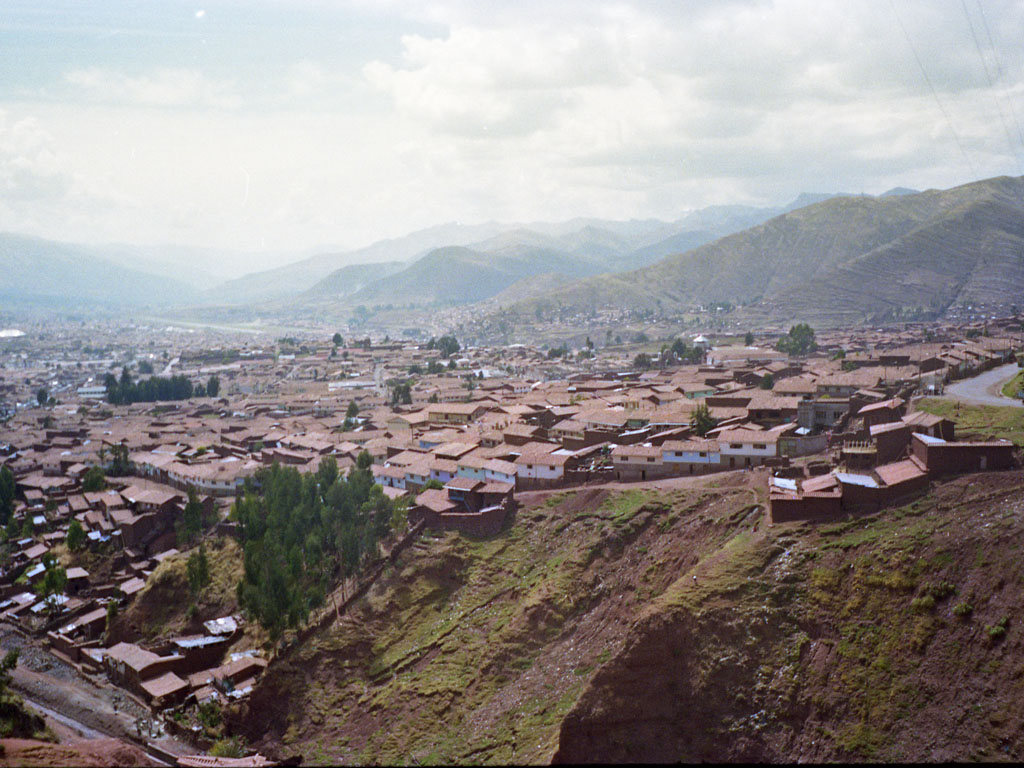

クスコから、ペルー南部鉄道に乗って、チチカカ湖畔の町プーノを目指します。距離は300km程度ですが、ガイドブックには所要10時間とあり、実際には14時間もかかりました。クスコを出てしばらくは、こういう農村の風景が続きますが、やがて・・・・・・無人の荒野に変わっていきます。中国のチベットに鉄道ができるまで、鉄道の世界最高地点はペルーにありました。このあたりは、ずっと海抜4000m以上を走っています。山の名前は分かりませんが、氷河をまとったアンデスの高峰です。クスコとフリアカ(プーノの手前の町)の中間点付近で列車のすれ違いがあります。軌間1435mmの、堂々たる標準軌鉄道、15両くらいの大編成の列車が走っていますが、単線です。ここですれ違いをしないと衝突してしまいます。反対の列車の到着まで、すごく待った記憶があります。1時間くらいだったかな。待っているうちに、貨物列車が追いついてきた。やっと、反対方向の列車が到着しました。この当時はクスコ-プーノ間は毎日列車が走っていたと記憶しています。現在は、国鉄からペルーレイルに運行が委託され、毎日運行ではなくなっています。また、フリアカから分岐してアレキパまで行く路線も、旅客列車の運行は休止されているようです。プーノに着いたのは、夜の9時か10時くらいでした。駅はムチャ混みでした。よく覚えていませんが、駅には旅行代理店の係員が待ち構えていて、「このあたりは危ないから」と車に乗せて宿まで送ってくれたように記憶しています。そうそう、遠い記憶ですが、宿代は、クスコが1泊12~3ドル、プーノはもうちょっと安かった(10ドルくらい?)ように思います。翌朝、チチカカ湖畔にて。海抜3800mの高さに、琵琶湖の10倍の面積の湖があります。写真のあたりは、チチカカ湖の湾の中なので、一番広い部分はもっと先になります。ボリビアまで国際航路の貨物船が走っています。桟橋からは、小型船も出ています。見る限り、観光客向けではない地元用の旅客船のようです。湖上の島に渡るのかな。プーノの町並み。当時、私の印象ではクスコよりずっと貧しそうだし、田舎の町、という感じでした。セントロを1ブロック外れたら、もうこういう家しかないのです。人口も、クスコよりはずっと少なかったはずです。当時は分からなかったけど、改めて写真を見ると、女性の衣装がボリビアのラパスそっくりです。ケチュア文化圏であるクスコとは違う。プーノもラパスもアイマラ文化圏です。右端の後姿の女性、ラパスの衣装そのもの。そういえば、このあたりで何かを買おうと思って、チョリータさん(先住民女性のこと)に値段を聞いたら、「シンコ・シエントス・インティス」と言うのです。インティというのは当時のペルーの通貨単位です。500インティという意味ですが、本当は500はキニエントスといいます。シンコ・シエントスというのは日本語でいえば千円を「いちせんえん」というような感じでしょうかね、要するに、アイマラ語が母語なので、スペイン語がちゃんと話せないようでした。プーノから、湖上の島に向かいました。乗ったのは小さなモーターボートでした。さして広くはないプーノの町並みが一望できます。・・・・・・で、本当はペルー編は3回のつもりだったのに、収まらなかったので、第4回に続きます。

2015.03.31

コメント(0)

-

ソメイヨシノ

この週末は、桜が満開で、天気もよく(昨日の午後は、東京では少し雨が降りましたが)、お花見日和でした。我が家近くの桜の木です。これも自宅近くの桜です。奥にもう1本、あわせて2本桜があるのです。さらにもう1本あったんだけど、一昨年の台風で折れてしまいました。昨日午前中に、相棒と一緒に四谷まで出かける用事があって、その際に撮影しました。このあたりは、ずっと桜並木。全体としては、まだ満開には時間がかかりそうですが、もう満開になっている木も散見されます。ところで、ソメイヨシノの起源について、こんな論争があるそうです。韓国で桜の原産地論争が再燃か―DNA解析で科学的には決着済み2015年1月7日、韓国で桜の原産地論争が再燃しそうな雲行きだ。火を付けたのはインターネット掲示板に「桜の原産地はどこ?」と題するスレッドを立てたネットユーザー氏。(中略)韓国では昨年3月、スポーツ紙が「ソメイヨシノ済州島原産地説」を報道。これを信じる韓国人が少なくないと思われる。これについては報道があった時点で、日本の学者が「ソメイヨシノはエドヒガンとオオシマザクラが交配し生まれた品種。済州島にはエドヒガンはあっても、オオシマザクラは自生しない。2007年に米農務省とソウル大などの研究チームがDNA解析を行った結果、済州島の桜は日本産のソメイヨシノとは違った固有種と結論づけられた」と反論。科学論争には決着が付いている。---済州島には、王桜という固有種が自生しているそうですが、その一部の個体群が、ソメイヨシノに似た特徴を持つことから、王桜がソメイヨシノの原種だ、という説が、韓国にはあるそうです。しかし、引用記事にも指摘されているとおり、ソメイヨシノはエドヒガンとオオシマサクラの交配であることは遺伝学的に明らかになっています。済州島にはエドヒガンは自生するけれどオオシマサクラは自生しない、またソメイヨシノは実生から生育することができず、挿木でしか育たない、つまり自然の個体群は存在し得ない人工品種ですから、済州島であれどこであれ、「天然に」分布していることもありえません。とはいえ、この手の、いささか根拠を欠く他愛もないお国自慢というのは、どこの国にだってあるものです。引用記事によれば、ソメイヨシノ済州島原産地説なるものは韓国のスポーツ紙が報じたとのこと。一般紙が報じた、という話は見当たりません。「これを信じる韓国人が少なくないと思われる」とありますが、本当にそうでしょうか。日本だって、一般紙がまったく報じず、スポーツ紙だけが報じている記事にそれほどの信憑性があるとは、たいていの人は思っていないでしょう。もちろん、信じる人はいるにしても、多数派とはいえないんじゃないでしょうか。いずれにしても、野生の動植物は、人間の引いた国境線の都合とは無関係に生きています。人工種であるソメイヨシノはともかく、野生の動植物がどこの国起源だとか、そういうことに重きを置いても仕方がないと私は思います。だいたい、更にさかのぼれば、サクラ(サクラ属)という植物群そのものが、別に日本起源でも韓国起源でもなく、ユーラシア大陸のどこかから広がりつつ種分化していったものです。

2015.03.30

コメント(4)

-

1989年、南米旅行2(ペルー編2)

昨日は、次はいつになるか分からない、などと書きましたが、順調に(?)第2回です。クスコに到着した翌日(だったと思います、多分・・・・・・)、マチュピチュに行きました。マチュピチュまでは、クスコ方面からは道路が通じておらず(クスコと反対側には道路が通じています)、クスコからは鉄道が唯一の交通手段です。そのはずなのですが、私の参加したツアーは、クスコからバスで出発しました。クスコからマチュピチュまでの中間付近に当たるオリャンタイタンボまでは道路が通じており、そこまでバスで行って、列車に乗り換えるツアーなのでした。何でそんなややこしい経路をたどるかというと、鉄道よりバスのほうが速いので、出発時間を遅らせることができるから(多分)です。クスコからマチュピチュまでは、100kmあまりの距離ですが、鉄道は4時間もかかります。日本だったら、在来線の普通列車でも、100kmは2時間まではかからないところですけど。鉄道に合流する直前あたりだったでしょうか。谷底に狭い平野と町、そして山肌には段々畑。一番上には雪山。しかし、相変わらず山にはまったく木ががありません。これは、以前にアップした写真です。マチュピチュのふもとの駅から遺跡までは、バスで行きます。遺跡から鉄道駅を見下ろすと、こんな感じです。よく、こんなところを、バスが登れる道路を作ったな、と。いや、そもそも鉄道自体がとんでもない場所を走っています。ちなみに、元々クスコからの鉄道はマチュピチュが終点ではなく、その1駅先まで通じていたようですが、マチュピチュから先は土砂災害か何かで廃線になっています。マチュピチュは「空中都市」などと呼ばれるため、イメージ的にはすごく標高が高そうな気がしますが、実はクスコより1000mくらい標高が下がります。そのため、気候もより暖かく、見てのとおり、木がいっぱい生えています。マチュピチュの遺跡。当時、私は山登りはまだしていなかったので、眼前のワイナ・ピチュには登っていません。もっとも、日帰りツアーなので、ワイナ・ピチュに登ってしまったら、マチュピチュを見る時間がだいぶ減ってしまいます。調べたところ、マチュピチュの標高が2430mでワイナ・ピチュが2720mだそうで。今の私なら、軽い荷物で目いっぱいのスピードで登れば、登りは40分から50分、くだりは30分かな。往復1時間半くらい見れば大丈夫と思われるので、日帰りツアーでも登ることはできそうです。もっとも、次にマチュピチュに行く時間が作れるとしたら、今から10年は先でしょうから、そのとき、今と同じ脚力が維持できているかどうかは分かりません。この3枚も、以前にアップした写真です。マチュピチュは、外国人旅行者も多いところですが、もちろんペルー人も大勢いました。地元の小学生も遠足で来ていましたね。ちなみに、今は違うかもしれませんが、当時鉄道の運賃も遺跡の入場料も、ペルー人料金と外国人料金が分かれていました。マチュピチュの遺跡に何時について、何時に帰ったのかは記憶がありませんが、午前中の間には到着し(お昼近かったのかも)クスコに帰ったのはかなり遅くて、夜9時くらい(帰路は全行程鉄道だったので、所要4時間)だったので、逆算すると4時頃まで遺跡にいたのかな。同じ列車に乗っていた中に、もう一人日本人(私と同様に大学生だった)がいて、その人とマチュピチュにいる間は一緒に行動したように記憶しています。で、先の話になりますが、その3週間くらい後、マチュピチュから4000kmちかく離れたチリ南部のプエルトモンで、その同じ方とばったり再会したので、びっくり仰天しました。再びクスコのセントロです。多分、マチュピチュに行った翌日でしょう。サクサイワマンの遺跡です。クスコを見下ろす山の上にあります。ピサロのインカ征服の際、いったんピサロに服属したインカの手勢が、やがて反乱を起こして、スペイン軍と激戦を繰り広げた古戦場です。ここまでは、クスコから歩いていきました。その道は、あまり治安がよくないらしく、歩いていくのは危険、みたいなことがガイドブックに書いてあったような気がするのですが、幸い、何も起こりませんでした。地元の大学生が途中から案内してくれて、いろいろ親切にしてくれたと思ったら、最後に「ガイド料をくれ」と言われたのです。ところが、その額がびっくりするくらい安かったんですね。正確には覚えていないけど、日本円にして100円とか200円とか。だから、快く払いました。これもサクサイワマンの遺跡です。眼下にクスコの町並みが広がります。当時はまだ山登りはしていなかったので、ここまで登ってくるのはそれなりに大変だったんじゃないかと思います。海抜3400mですしね。苦しかったかどうかは記憶がないですけど。毎年6月に「インティ・ライミ」という祭りがここで行われます。私が行ったのは10月なので、もちろん何も行われていませんでした。サクサイワマンの遺跡から、更に少し歩いていったところにケンコーの遺跡がありました。ここまで案内してもらいました。サクサイワマンからどのくらいの距離だったか、ちょっと記憶がありません。ケンコーの遺跡からもクスコの町並みが一望できます。クスコまで下ってきました。確か、この道を登っていったのだと思います。バスで行くと、道が大回りなので、徒歩で行くのと所要時間はそんなに変わらないようです。でも、物盗りにあうリスクを考えると、バスで行くべきなんでしょうね。「12角形の石垣」クスコの街中、セントロのすぐ近くだったと思います。「かみそりの歯も通さないくらい隙間がない」と言うのですが、考えてみると日本だって城壁などの石垣はやっぱり隙間なくぴったりと組み合わさっているように思います。次回、クスコを離れて、南のチチカカ湖畔の町、プーノに向かいます。

2015.03.29

コメント(0)

-

1989年、南米旅行1(ペルー編1)

もう四半世紀も前になってしまいましたが、1989年、ペルー・ボリビア・チリを旅行した際の写真を何回かに分けてアップしようと思います。このうち、ペルーのマチュピチュとチリの写真は、過去にアップしたことがあります。今回改めてネガからスキャンして取り込んでみたところ、かなり退色している上に、細かい傷、埃も多く、結構手間取ります。なので、不定期連載(?)になるかもしれません。旅行期間は、1989年10月下旬から11月末まで、確か35日前後だったと思います。成田から大韓航空でロサンゼルスへ、アルゼンチン航空に乗り換えてメキシコ経由でリマに着いたのが深夜でした。税関がムチャ混みで、宿に着いたのは深夜2時頃だったように記憶しています。1泊目の宿と送迎だけは日本で手配して行ったのです。当時、センデロ・ルミノソのテロが激しい時代で、確か夜間外出禁止令があったはずだし、治安が悪くて、深夜に外国人旅行者が街中をうろつくわけにも行かなかったのです。(もし、送迎を頼んでいなかったとしたら、朝まで空港にいるしかなかったでしょう)だいたい、そのときは私はスペイン語を学び始めて1年半くらいで、まだ動詞の活用も結構危ういようなレベルでした。それでも、前年にメキシコに行ったときよりは、まだしゃべれるようになっていましたが。で、翌朝(というか、その日の朝)いきなりホテルのフロントからの電話でたたき起こされました。「警察が来ているので、パスポートを持ってフロントに来てください」と。フロントにすっ飛んでいったら、きっと公安警察なのでしょう。2人組の私服警官が、「要注意外国人リスト」的な分厚い台帳を持っていて、私がパスポートを渡すと、念入りに見比べておりました。結局、何事もなく、パスポートを返して、警官たちは出て行ったのですが、まあ到着早々結構インパクトのある出来事でした。泊まった宿は、セントロ(中心街)近くでしたが、そこからタクシーでミラフローレス地区に行きました。太平洋に面した、リマの中では高級住宅街の区域です。太平洋。遥か彼方に日本がある、のかな?リマは赤道に近い場所ですが、南極から来るフンボルト海流が沖合いを流れていることから、緯度の割にはそんなに暑くはありません(最高気温が30度に達することはあまりない)。そして、海にはもやがかかっていて、水平線がはっきりとは見えません。フンボルト海流の冷たい水と、赤道近い強烈な日差しがぶつかって、霧が発生するからです。リマの年間降水量は、たった13mm、サウジアラビアのリヤドよりずっと降水量の少ない、超乾燥地帯です。その割には、街路樹をはじめ、植物は案外豊富です。その理由は霧です。雨はまったく降らないけれど、霧が常時立ち込めていて、湿度は結構高く、それによって植物は水分を得ているのです。もちろん、街路樹などは人が水をやっているのでしょうが。セントロのアルマス広場(今はマヨール広場と名が変わったようです)に戻ってきました。はっきりとは覚えていないのですが、多分ホテルから撮った写真ではないかと思います。リマには、深夜についてその日1日滞在して、その翌日には早朝クスコに向けて出発してしまうという、実質1日しか滞在しないスケジュールでした。今にして思えば、何ともったいない日程だったかと思います。というわけで、リマはほとんど何も見ていないのです。もっとも、例の警察が乗り込んできたことが、結構心に引っかかっていて、リマを離れることにほっとした、という気持ちもあったのですが。で、翌日早朝、リマからクスコに飛びました。今はさすがにそんなことはないでしょうが、当時クスコの空港の管制塔にはレーダーがなく、飛行機はすべて有視界飛行で飛んでいました。クスコは午後には雲が出やすいそうで、航空便もみんな朝方の発着だったのです。当時、ペルーで二番手の航空会社だったフォーセット航空で、クスコに向かいました。搭乗手続きでもらった搭乗券は31Aという座席番号だったのですが、機内に入ってみたら、30番までしか席がない!!結局、最後尾の30番の席に座らせてもらいましたが、さすが南米と思ってしまいました。その後知ったのですが、南米の国内線では、自由席であることが多いようです。いや、当時の話ですよ。今はどうだか知りません。(その後、メキシコでは2回国内線に乗りましてが、ちゃんと座席指定はありました)乗ったのはフォーセット航空のDC-8型機。かつて日本航空も使っていた機種ですが、この当時日本航空ではすでに引退していたので、つい写真を撮ってしまったのでした。ちなみに、このフォーセット航空、その後1999年に経営破綻して、現存しません。当時ペルーで最王手だったアエロ・ペルーもまた、同じ年に破綻しています。インカの都、クスコです。来た!という感じでした。ここに行きたくて、南米に行ったようなものでしたから。海抜3400mあまりの高原都市です。それでも、この後に行ったプーノやラパスよりまだ低いんですけど。私は、高山病は大丈夫でしたけど、多少頭が重い感覚はあったことを覚えています。これは、アルマス広場(南米の町は、どこでも、町の中心の、教会のある広場を「アルマス広場」と呼ぶ例が多い)です。まばらに木は生えていますが、山には木がほとんどありません。これも、クスコのセントロ近くのどこかだったと思います。この位置からだと、山には1本の木もなく、完全な禿山。山肌に字が書いてあります。鉄道の線路。3線軌道になっています。クスコからは、北方のマチュピチュに向けては軌間914mmの狭軌鉄道が、南方のプーノに向けては軌間1435mmの標準軌鉄道が走っています。このあたりは、両方の鉄道が走れるようになっているようです。もっとも、列車の本数は、マチュピチュ行きが1日数本、プーノ行は当時1日1本(今は毎日運行すらしていない)、あと貨物列車も走っているようですが、日本の規準で言えば、超ローカル線です。ロレト通り、静かなたたずまいに小道。・・・・・・なのですが、女子高校生3人組に呼び止められて、写真を撮りました。彼女たちの一人も私の写真を撮ってくれたのですが、そちらはブレブレでマトモに写っていません。25年前なので、彼女たちも、もう40歳前後になっているんですね。サン・ブラス教会。土台の石垣はインカ時代のもので、その上にスペイン人が教会を立ててしまいました。・・・・・・が、改めて写真を見て思うのですが、土台がインカ時代とは言っても、どう考えてもその後、近年に整備しなおしているのではないか、と。アルマス広場に面した一角です。こういうたたずまいは、南米、メキシコどこの町でも同じです。行ったことはないけどスペインでも同じなんじゃないだろうか。さて、続きは明日、か明後日か来週か分かりませんが、気が向いたら書きます。

2015.03.28

コメント(6)

-

二十数年ぶりにスペイン語の辞書を買った

1年ほど前から、そろそろ新しいスペイン語辞典を買わなければならないな、と思い始めていたのですが、2月にチリからFB友達が来日して、久しぶりにスペイン語でいっぱい話をしたのを機に、新しい西和辞典と和西辞典を買ってしまいました。これまで使ってきた辞書は、いずれもスペイン語を始めた当初(1988年)か、それから数年以内に買ったもので、古い正書法の時代のものです。CHとLLは、スペイン語ではかつて単一の一つの文字として扱われていました。だから、辞書にもCHとLLという独立した項目が存在しました。しかし、1994年に正書法の改正が行われ、CHはCとH、LLはLとLの2文字の組み合わせとみなされるようになったのです。だから、現在のスペイン語辞典では、単語の配列も変更されています。私が今まで使ってきたスペイン語辞典は、言ってみれば旧仮名遣い辞典みたいなもの(そこまで言ったら言い過ぎか)。さすがに、現在の正書法に基づくスペイン語辞典を買わねば、という気になりました。辞書というのはなかなかいい値段がするもので、2冊あわせてほぼ1万円にもなってしまいました。購入した辞書は三省堂のクラウン西和辞典と和西辞典です。単語の数が西和は5万2千、和西は3万ということで、西和のほうが若干厚いようです。二色刷りで、見出しは赤字です。これは引きやすそうだ。ちょうどChで始まる単語のページですが、Chuzónの次にCIAがきているのが分かるでしょうか。我が家にあるスペイン語の辞書をすべて並べてみました。上段が和西、下段が西和辞典です。左下、白水社「西和辞典」高橋正武編集1958年に初版発行(1979年増訂版)。1980年代当時としても非常に古い辞書でしたが、私がスペイン語を学び始めた1988年当時、一般の書店で入手可能でマトモなスペイン語辞典は、これしかなかったのです。当時スペイン語を学習した人は、100人が100人、この辞書のお世話になったはず。私は今だに、結局はこの辞書を使っています。が、さすがにネット関係の単語などはどうしようもないので、新しい辞書を買う気になったわけです。下段中央、小学館「西和中辞典」桑名一博編集前述のとおり、スペイン語の辞書は、長らく白水社の58年の辞書しかなかった状況から、90年頃に、新しく登場した辞書がこれです。私が持っているのは初版本なので、動詞の活用表に漏れがあります。大きくて単語数も多い割には、いや、大きすぎるからこそ、どうも使い勝手はいまひとつです。重くてかさばるので、気軽に持ち歩けないのですす。そのため、白水社の前述の辞書ほど使っていません。相棒も、同じ辞書を持っていました。上段左、白水社「和西辞典」宮城昇/エンリケ・コントラレス監修白水社の西和辞典と対をなす辞書ですが、ずっと新しい1979年の発行。いや、それだって今となっては充分古いですけど。今もこの和西辞典をもっぱら使っています。これも、私と相棒で同じ辞書を持っています。(これは、多分相棒が持っていたものだと思う)上段中央、大学書林「和西小事典」永田寛定監修/田井佳太郎編集旅行に行くのに、白水社の和西辞典はでかくて重いので、小さい辞書と思って買ったのがこれです。小さいことだけがメリット。日本語の見出しがローマ字になっているし、用例が載っていないので、あまり使いやすくない。旅行以外ではまず使いません。旅行には、白水社の和西とセットでよくもって行きました。白水社「西和辞典」高橋正武編集の紙面です。黒1色の印刷です。これはこれで、特に読みにくいわけではありません。慣れ、ということもあるでしょうが。Chの項目が独立しているのが分かります。1988年に購入して27年、さすがに汚れ放題になっています。ずいぶん使った割には、単語力が大して増えないのは何故??こちらは、小学館「西和中辞典」桑名一博編集の、やはりCHの項目の最初のページです。これもまた、25年も経っています。が、上記白水社の辞書ほどは使っていないので、意外ときれいかな。表紙は汚れていますけどね。この辞典が出てから、CHとLLを分解する正書法改正までは4年しか経っていません。そういう意味ではタイミングの悪い時期に出た辞書です。先日チリ人のFB友達と話しをしたときには、実は辞書を持っていくのを忘れてしまったのですが、iPad miniは持っていたので、分からない単語はネットで調べて切り抜けたりしました。今はなかなかすごい時代です。でも、やっぱり辞書のほうが単語を見つける速度は確実に速いですから、辞書の重要性は今後も変わらないでしょう。

2015.03.27

コメント(2)

-

維新の党の議員が不払い残業を正当化

維新の党:足立衆院議員、秘書の残業代不払い宣言維新の党の足立康史衆院議員(比例近畿)は25日の衆院厚生労働委員会で質問に立ち、元私設秘書から未払いの残業代700万円を請求されたことを明かし「払うことはできない。私たち政治家の事務所は、残業代をきっちりと労働基準法に沿って払えるような態勢かと問題提起したい」と述べ、未払いを正当化した。足立氏は「私は24時間365日仕事をする。そういう中、秘書だけ法に沿って残業代を支払うことはできない」と持論を展開。元秘書からの請求に対しては「ふざけるなと思う」と強弁した。足立氏は経済産業省の元キャリア官僚。取材に対し「労働基準法は現実に合っておらず、見直しが必要だ。議論を喚起するために発言した」と述べた。---「ふざけるなと思う」というのは、そっくりそのまま足立議員に対して向けられるべき言葉でしょう。「私は24時間365日仕事をする。」から秘書の残業代を払わない、というのは、あらゆる意味で理論になっていない。雇用する者と雇用される者との立場の違い、というものがまずあります。社長や自営業者には確かに残業手当はない。どこの会社でもそうでしょう。だから、社員(あるいはパート・アルバイトでも)に対して労働時間どおりの給料を払わなくてよい、などという理屈はそもそも成り立ちません。だいたい、足立議員は議員歳費をいくらもらって、秘書の給料はいくらなんですか。国会議員の歳費月額は129万4000円、期末手当(ボーナス)もあり、額は正確には分からないけど、夏冬ともに200万円以上は出る。それ以外に文書通信交通滞在費が月100万円(交通という文字が入っているけれど、それとは別にJRの無料パスが交付される)、立法事務費月65万円(ただし、議員本人ではなく所属会派への支給)、問題の秘書給料も、公設秘書3人までは給料が公費で出されます。つまり、国会議員の狭い意味での歳費だけでも、年収2000万円以上、それ以外の手当ても含めた、使えるお金という意味では3000万円以上、立法事務費、公設秘書の人件費その他まで含めれば5000万円ちかくになるのではないでしょうか。しかも、これほどの収入がありながら、それでも政治資金は足りないらしく、政治資金をめぐる問題は頻繁に表面化します。私自身の知見の範囲内で言えば、年収が2000万円もある人は、給与所得者だとしても、まず間違いなく管理職以上、おそらく役員でしょう。さすがに、その年収で残業手当がないのは、仕方がなでしょと言うしかありません。一方、秘書はどうか。公費で給料が出る公設秘書は、それなりに高給のようです。一番給料の高い政策秘書は、勤続年数次第では年収1000万円に達するケースもあるらしい。しかし、公設第2秘書になると、それよりはかなり給料が下がる。まして、今回問題になっているのは私設秘書です。私設秘書の給料には統一基準はないですが、公設秘書よりは確実に安い。いろいろ調べると、月給で15~20万程度というのが相場のようです。ほぼ派遣社員並です。歳費だけでも2000万円の国会議員と、年収200~300万の私設秘書を同列にして、「年収2000万の俺様には残業手当がなく、24時間365日仕事をしているんだから、年収300万のお前にも残業代なんかなし」というのは、怒りを通り越して滑稽さすら感じさせる理論です。こんな手合いが、元経済産業省のキャリア官僚だというのですから、恐れ入ります。経済産業省がどっちを向いて仕事をしているのか、疑念を抱かせる話です。そして、維新の党の国会議員だと。維新の党といえば、2012年の総選挙の際、「最低賃金制の撤廃」というトンデモな政策を一時掲げたことがあります。批判を受けて、すぐ撤回しましたが。今回の騒動も、最低賃金撤廃という主張と相通じる話であるように思えます。要するに、強者の論理だけを振りかざす人々の集団、ということです。

2015.03.26

コメント(0)

-

強硬姿勢が泥沼を招いている

防衛省、沖縄県へ対抗措置…農相に申立書提出防衛省は24日、沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設作業を巡り、翁長雄志沖縄県知事が移設作業の停止を指示し、従わない場合の岩礁破砕許可の取り消しを表明したことへの対抗措置として、関連法を所管する林農相に執行停止申立書と審査請求書を提出した。23日に県が沖縄防衛局に提出した指示文書の執行停止を求めるとともに、指示が法的に適切かどうかの判断を仰ぎ、適切でなければ無効にしてもらうための措置。岩礁破砕許可は、水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則により、知事が許可を出している。本来、国がすべきものを県に執行させている法定受託事務で、国は適切な処理を確保する必要があり、所管の農相が知事の許可や取り消しに是正を指示する権限がある。翁長知事は23日、1週間以内に作業を停止しなければ、許可を取り消す考えを表明しており、政府は、移設計画への影響を避けるため、早期の対応策が必要と判断した。---少し前に、普天間基地の辺野古移転反対派の中には、翁長知事が就任して以来、辺野古への基地建設を阻止するための取り組みが生ぬるいのではないか、という不満があったようです。知事選に当選して以来、阻止のための具体的な取り組みがに動いているように見えない一方、安倍政権との意思疎通にばかり心を砕いているように見えたからでしょう。もともと自民党出身の政治家でもあるし、ひょっとして妥協してグズグズになって元鞘に、なんて懸念を抱く向きもあったかもしれません。実際のところ、翁長知事の本心は本人にしか分かりませんけど、就任直後に何度も東京に来て、安倍政権中枢との面会しようとした、ということは、少なくともいきなり手切れで全面対決ではなく、ともかく話し合って接点を見出そうというシグナルを発していたことは確かです。ところが、翁長知事の度重なる面会要請を、安倍政権はまったく無視し続けました。翁長知事が話し合おうというシグナルを発していたとすれば、安倍政権は話し合いの余地なんかない、お前は敵だ、全面対決あるのみ、というシグナルを発したわけです。仮に翁長知事に妥協の腹積もりがあったとしても安倍政権の側がそれを拒絶したわけです。かつての自民党なら、多分そういう対応は取らなかったでしょう。会って懐柔して切り崩すことを試みたはずです。それが、自民党という政党の奥深さであり、老獪さであったわけです。もっとも、それが金権政治、腐敗政治を招いたという側面もあるでしょうが。知事選で大差で勝利したばかりの翁長知事に対してそういう態度を取るということは、安倍政権は沖縄県の選挙民全体に対して敵認定した、ということです。こうなってしまったら、翁長知事としても、全面対決以外の選択肢はもうないでしょう。最初から屈服するくらいなら、そもそも自民党を割って出て知事選に出た意味がないですから。今回の岩礁破砕許可の取り消しの話に関しては、どう進展するのかは分かりません。しかし、この先、辺野古基地の建設には、まだまだ県の許認可権にかかわるところがたくさんあるはずです。それらに関して、県が許可を出さなければ、工事は止まる。そうなれば、辺野古基地建設は不可能、あるいはきわめて困難になります。もちろん、私は辺野古への基地建設には反対ですから、そうなったら万々歳ですけど。それに対して安倍はどういう態度を取るんでしょうね。まさか工事強行でしょうか。あの安倍ならやりかねないという気がしないでもありませんが、そこまで沖縄の民意を踏みにじる挙に出たら、その先には沖縄対日本政府の対立は、のっぴきならない段階に突入しそうです。

2015.03.24

コメント(0)

-

軍を持ちたくて仕方がないということでしょう

安倍首相、自衛隊を「我が軍」 参院予算委で述べる安倍晋三首相は20日の参院予算委員会で、自衛隊と他国との訓練の意義を説明する中で、自衛隊を「我が軍」と述べた。政府の公式見解では、自衛隊を「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」としている。維新の党の真山勇一氏が訓練の目的を尋ねたのに対し、首相は「我が軍の透明性を上げていくことにおいて、大きな成果を上げている」と語り、直後は「自衛隊は規律がしっかりしている」と続けた。憲法9条は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定める。2006年の第1次安倍内閣の答弁書で「自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織で、『陸海空軍その他の戦力』には当たらない」とした。一方、自民党が12年に発表した憲法改正草案には「国防軍」の創設が盛り込まれている。---歴代自民党政権の公式見解では、自衛隊は軍隊ではなかったはずです。ところが、安倍はその歴代の公式見解をあっさり反故にして、自衛隊をよりによって国会で「わが軍」と呼んだそうです。しかし、憲法第9条には、戦争放棄と戦力不保持が明記されています。いくら安倍がこの憲法を変えたいと思っていたとしても、まだ変わっていない。思うに、安倍はこの憲法の存在が目障りなので、憲法の規定自体を無視しようとしているのではないか、という気がします。どうせ変えるんだから、多少のフライングはたいしたことじゃない、と思っているのかもしれません。だとしたら、実に危険なことであり、立憲主義、法治国家という民主主義国としての基本理念が危機に瀕しているように思われます。安倍が一国の「首相」として権力のトップにいられるのは何故か、それは憲法の規定にのっとって、安倍が首相に選ばれたからです。憲法をないがしろにするということは、自らのよって立つ権力の正当性をないがしろにする、ということです。そもそも、近いうちに予想される憲法改正案に、9条の改正が出てくるのかどうかは不透明です。少し前の記事で取り上げたことがありますが、自民党の船田元憲法改正推進本部長が、「9条の問題もあるが、環境権や緊急事態条項、財政規律の問題から解決していくのがいいのではないかと私は思い、首相に話したところ、『お前に任せる』ということだった」と発言したと報じられています。改めて言う、憲法改正には断固反対本音は9条改正が主眼でありながら、そこにいきなり手を付けると反発が怖いから、当たり障りのないところから憲法を変えて(いや、緊急事態条項というのは当たり障りのないところではありませんけど)、憲法を変えることへの敷居を低くしてしまえ、という卑劣な魂胆がミエミエです。が、そうだとしても、この話のとおりなら、憲法第9条は、まだすぐ改正されるわけではない、ということになります。そうであるなら、自衛隊を軍隊呼ばわりするのは、ちょっとしたフライングではなく、大幅なフライングということになります。いずれにしても、まだ改正案の条文すらできていないうちから、改正された気分で「軍隊」呼ばわりとは、あきれ果てた話です。

2015.03.23

コメント(4)

-

歴史修正主義のかがみ、だな

稲田朋美・自民党政調会長「慰安婦の次はぜひ『百人斬り報道』の訂正を」「首相70年談話は何も心配ない」昨年は朝日新聞が慰安婦問題に関する一部記事を取消して謝罪した。でも、朝日新聞も毎日新聞も、昭和12年の南京攻略戦の「百人斬り」記事は取消していない。慰安婦問題の次はこの問題をぜひ訂正してほしい。百人斬りは東京日日新聞(現毎日新聞)の浅海一男記者の創作記事であり、日本刀を持った将校2人の写真を撮った元同紙カメラマン、佐藤振壽さんも「あれは戦意高揚のための記事で、あり得ない話」と言い続けていた。百人斬りが嘘であることはもう決着がついたと思っていたが、いまだに中国の抗日記念館で展示されたり、日本の学校で先生が教えたりしている。そこで元将校の遺族が平成15年に「虚偽報道で名誉毀損された」と朝日、毎日両紙などを訴え、私が主任弁護士を務めた。ところが両紙は虚偽を認めず、朝日は裁判の中で「百人斬りは捕虜虐殺競争だった」と主張し、新たな名誉毀損すら行った。両紙には虚偽を認めてほしい。私が中国で講演した際、南京大虐殺記念館の百人斬り競争の記事写真の展示について「なぜ撤去しないのか」と問うたら「これはあなたの国の新聞が書いたことです」と言われた。朝日、毎日両紙が嘘だと認めていないのに、なぜ撤去しなくてはいけないのかという反応。毎日新聞は昭和史年鑑『昭和史全記録』に「百人斬りは事実無根」と書いているのに、裁判では「それは執筆者の個人的見解であって社の見解ではない」と認めない。さらには「新聞に真実を報道する法的義務はない」とまで言い切った。結局、判決文では1審が百人斬りについて「疑問の余地がないわけではない」とした部分を、2審では「信じることはできず、甚だ疑わしいものと考えるのが合理的」と変更したけれど、「全くの虚偽であると認めることはできない」と遺族の訴えを退けた。でも、全くの虚偽といえるものなんて普通はない。「なかったこと」の証明はできないから。裁判所としては、ほとんど嘘だということは分かっていても、公式に虚偽と認めるには勇気が必要なことだったんでしょう。だって南京事件の象徴って、この百人斬り競争しかない。これを除いたら、誰も南京事件の実行犯っていない。裁判所には、そういう南京事件における象徴的な人物というか、実行犯の記事を虚偽だと認定する勇気がなかった。だから、判決理由で「信じることはできない」と判断しながら、名誉毀損は認めないことにしたのだろうと思う。(要旨・以下略)---例によって、自民党内極右勢力の代表格が御用新聞にお決まりの意見を開陳しています。まさしく歴史修正主義そのものです。私は、この百人斬り裁判には多少かかわりのあった人間で、話の前後関係を知っているので、この、事実の断片を適当につなぎ合わせてでたらめな結論を導き出す、稲田の言い分にはまったく腹が立ちます。「東京日日新聞の浅海一男記者の創作記事」とありますが、それはまったくのウソです。「あれは戦意高揚のための記事で、あり得ない話」と言ったという佐藤振壽元カメラマンは、裁判の原告側証人として出廷しています。確かに佐藤氏は、自身の主観としては、百人斬り競争なんてウソと考えていたようです。ただし、彼は「競争」の現場に立ち会ったわけではなく、ただその話を本人たちから聞いて写真を撮っただけですから、それはあくまでも「主観」「想像」の範疇です。彼が裁判で証言した「事実」は、この話は2人の少尉自身から聞いた話を記事にした、ということです。聞くところによると、原告側は佐藤証人が法廷で「百人斬りなんてウソだ」という趣旨の「意見」を述べただけで大喜びしてしまい、「話は2人の少尉から直接聞いた」という「証言」で決定的に不利になったことに気付いている風がなかった、という話です。判決においても、この件は本件日日記事第四報に掲載された写真を撮影した佐藤記者は,本件日日記事の執筆自体には関与していないところ,「週刊新潮」昭和47年7月29日号の記事以来,当法廷における証言に至るまで,両少尉から直接「百人斬り競争」を始める旨の話を聞いたと一貫して供述しており,この供述は,当時の従軍メモを基に記憶喚起されたものである点にかんがみても,直ちにその信用性を否定し難いものであると指摘されています。つまり、仮に百人斬りが創作だったとするなら、その創作を行ったのは2人の少尉たち自身であって、新聞記者ではない、ということです。それを「浅海一男記者の創作記事であり」などというのは、それこそ浅海記者に対する名誉毀損でしょう。「朝日は裁判の中で百人斬りは捕虜虐殺競争だったと主張し」ともあります。これだけ読むと、まるで裁判になったら唐突に捕虜虐殺競争だったと言い分を変えたかのように読めてしまいます。もちろん、そんなことはありません。歴史に埋もれていた百人斬り競争の事実が再び世に知られるようになったのは、本多勝一記者の「中国の旅」によってですが、「中国の旅」が世に出た直後から、イザヤ・ペンダサンこと山本七平とこの件で論争が生じており、その論争の中で、百人斬り競争の実態が捕虜を切る競争だった実態が、後に少尉のうちの一人から直接話を聞いた方の証言によって明らかになっています。裁判より30年も前のことです。その後、歴史学者の秦郁彦の調査によって、野田少尉が1939年7月、故郷鹿児島の鹿児島師範付属小学校・田代小学校・鹿児島第一中学校で百人斬りの体験談の講演を行っており、その際に「捕虜を斬った」旨を話していたという当時の児童・生徒の証言が、鹿児島師範付属小と鹿児島一中の2箇所から出ていることが明らかになっています。(これは、裁判の後で明らかになっているので、判決文には触れられていません)更に、当時2人の少尉と同じ部隊にいた望月五三郎氏がこのあたりから野田、向井両少尉の百人斬りが始るのである。野田少尉は見習士官として第11中隊に赴任し我々の教官であった。少尉に任官し大隊副官として、行軍中は馬にまたがり、配下中隊の命令伝達に奔走していた。この人が百人斬りの勇士とさわがれ、内地の新聞、ラジオニュースで賞賛され一躍有名になった人である。「おい望月あこ(あそこ)にいる支那人をつれてこい」命令のままに支那人をひっぱって来た。助けてくれと哀願するが、やがてあきらめて前に座る。少尉の振り上げた軍刀を背にしてふり返り、憎しみ丸だしの笑ひをこめて、軍刀をにらみつける。一刀のもとに首がとんで胴体が、がっくりと前に倒れる。首からふき出した血の勢で小石がころころと動いている。目をそむけたい気持も、少尉の手前じっとこらえる。戦友の死を目の前で見、幾多の屍を越えてきた私ではあったが、抵抗なき農民を何んの理由もなく血祭にあげる行為はどうしても納得出来なかった。その行為は、支那人を見つければ、向井少尉とうばい合ひする程、エスカレートしてきた。両少尉は涙を流して助けを求める農民を無残にも切り捨てた。支那兵を戦闘中たたき斬ったのならいざ知らず。この行為を連隊長も大隊長も知っていた筈である。にもかかわらずこれを黙認した。そしてこの百人斬りは続行されたのである。この残虐行為を何故、英雄と評価し宣伝したのであらうか。マスコミは最前線にいながら、支那兵と支那農民をぼかして報道したものであり、報道部の検閲を通過して国内に報道されたものであるところに意義がある。という手記を残していることが、裁判の中で明らかになっています。ちなみに、この手記は、靖国神社内の偕行文庫に寄贈され、そこに保管されていたものです。で、稲田は、二審の判決文が百人斬りについて「信じることはできず、甚だ疑わしいものと考えるのが合理的」と書いていると主張しています。実際の判決文は、こう書いてあります。当時の戦闘の実態や両少尉の軍隊における任務,1本の日本刀の剛性ないし近代戦争における戦闘武器としての有用性等に照らしても、本件日日記事にある「百人斬り競争」の実体及びその殺傷数について、同記事の内容を信じることはできないのであって、同記事の「百人斬り」の戦闘戦果は甚だ疑わしいものと考えるのが合理的である。しかしながら、その競争の内実が本件日日記事の内容とは異なるものであったとしても、次の諸点に照らせば、両少尉が,南京攻略戦において軍務に服する過程で、当時としては、「百人斬り競争」として新聞報道されることに違和感を持たない競争をした事実自体を否定することはできず、本件日日記事の「百人斬り競争」を新聞記者の創作記事であり、全くの虚偽であると認めることはできないというべきである。稲田は、この「しかしながら」以下の部分に頬かむりして、都合のよい部分だけを切り取って、勝った勝ったと言っているだけです。この判決文を普通に読めば、要するに当時新聞報道された百人斬り競争には誇張も水増しも相当あっただろうけど、いろいろな証拠から考えて、それに類する行為はあったでしょ、という意味にしか読み取れません。そもそも、百人斬りが本当に戦闘行動中に敵兵を斬ったものなら、戦争犯罪になるわけがなく(敵の戦闘機を100機撃墜したエースパイロットが戦犯にはなりませんね、それと同じこと)、2人の少尉が戦犯として訴追されたのは、そもそも最初からそんなのは捕虜・非戦闘員の殺害しかありえないと分かっていたからでしょう。だいたい、記事を取消せというのは何の記事を取消せということか。毎日新聞に取消せというんだから、1937年当時の記事ということです。それなら、ミッドウェー海戦日本勝利の報道も、ガダルカナル島で作戦目的を達成して「転進」も、台湾沖航空戦大勝利も、みんな取り消し報道をしなければなりません。朝日毎日だけではなく、当時から存続しているすべての新聞がです。それらの公式発表がウソまたは事実誤認だったことは、今では誰でも知っていることですが、新聞が太平洋戦争について「自らの報道を」個別具体的に公式に訂正したことはないんじゃないでしょうか。総論としての訂正と謝罪は戦後行った新聞もあるでしょうが。「南京事件の象徴って、この百人斬り競争しかない。これを除いたら、誰も南京事件の実行犯っていない。」いやー、南京事件は、少なくとも万の単位の犠牲者が出た虐殺事件です。百人斬りは(「戦果」が報道のとおりだったとしても)犠牲者200人です。南京事件の巨大な犠牲の、ごくごく一部を占めるに過ぎない話です。それ以外にも、南京大虐殺に関しては、多くの証言、記録が残っています。いずれにしても、いかにも歴史修正主義者らしい言い分というものです。でも、産経の読者は、こういう見え透いたウソに、コロッとだまされて「百人斬りなんて捏造だ」「南京大虐殺もウソだ」と思い込んでしまうんでしょうね。人は、自らが信じたいと思うことを信じる生き物ですからね。

2015.03.22

コメント(8)

-

ああ、ギター

ギターについてご存知の方は、この名前を知っているでしょうが、ギターの弦を指ではじく際のはじき方に、「アルアイレ」と「アポヤンド」という2つのはじき方があります。いずれもスペイン語起源の言葉で、「アルアイレ」というのは、直訳すると「空に向かって」となります。弦をはじいた指を、たたみこむようにして弦から離す弾き方です。一方、「アポヤンド」は「寄りかかる」という意味です。弦をはじいた指を、となりの弦に当てて止める弾き方。一般的にいって、アポヤンドのほうが、強い音が出ます。だから、ギターがソロで旋律を取るときは、アポヤンドで弾いたほうがいいのです。↓アポヤンドとアルアイレが、何を隠そう、私はこのアポヤンドができないのです。いや、まったくできないわけでもないのですが、ちょっとでも早いフレーズだと詰まってしまいます。アポヤンドで弾こうとすると、人差指はいいのですが、中指が弦に引っかかってしまって、スムーズに弾けないのです。中指のほうが人差指より長いですからね。少し練習しているので、以前よりはマシになりましたが、まだまだです。じゃあ、単音で強い音を出すときはどうしているかと言うと、親指で弾いていました。低音弦はともかく、1弦や2弦を親指で弾く人なんか、あんまりいないよね。実は、YouTubeにアップしている動画の自宅録音の動画でも、ギターの単音はたいてい親指で弾いています。親指一本だから、速いフレーズは厳しくて、よく間違え、難解も録り直したりしました。録り直しのきかない生演奏では、私はギターを弾くとき、ストロークとアルペジオと簡単なベースラインだけで、それ以上難しいことは一切やらないのです。まあ、フォルクローレでは、ストロークがちゃんとリズムを刻めなければ話にならないので、それが一陣重要ですけど。というわけで、私はギターを実に20年以上弾いていますけど、全然上達していません。私の楽器歴で一番長いのはケーナ(来年、ケーナを始めて手にして30年になる)ですが、その次はギターとサンポーニャがほぼ同時です。しかし、どっちのほうが上手いかといったら、まあサンポーニャでしょうね。それどころか、8年前にはじめたフルートのほうが、多分すでにギターを追い越しています。私は、どうもあんまり弦楽器向きの人間ではないようです。でも、一人だけで楽しむときは、正直言って笛よりギターのほうが楽しいのです。笛はメロディー楽器なので、一人だけだと音楽としては完成しません。だから、一人でやるときはあくまでも個人練習です。しかし、ギターはメロデイー・和音・リズムという音楽の3要素を一つの楽器ですべて表現できるので、1人で音楽として完成できるのです。私の腕前では、和音とリズムしか表現できませんが、メロディーを口で歌えば、つまり弾き語りなら私でも一人で全部表現できます。それにしても、改めて振り返ってみると、私はギターに関して、できないことが多すぎます。できないといえばトレモロも超苦手です。マンドリンのトレモロも超苦手でしたが、マンドリンのほうがいつの間にかトレモロができるようになったけど(あまり滑らかではないし引っかかりやすいけど)、ギターのトレモロは、相変わらずです。と、思ったら、目からうろこの動画を発見してしまいました。親指→薬指→中指→人差指・・・・・・そうか。今まで、ひょっとしたら指の順番を間違えていた、かも知れません。明日、やってみよう。そして、明日は「キラ・ウィルカ」というグループの練習なのですが、いろいろと事情があって、私が全曲ギターを弾くことになりそうです。このグループでの私の担当パートは、コロコロ替わります。最近何年かは笛専任だったのですが、しばらくの間ギター専任になりそうです。

2015.03.21

コメント(2)

-

F-3という無駄遣い

政府、国産ステルス戦闘機「F3」開発へ 戦後初、エンジン製造にめど政府は航空自衛隊の戦闘機「F2」の後継機となるステルス戦闘機「F3」(仮称)を開発する方針を固めた。ステルス機用の強力なエンジン(推力15トン)の開発にめどがつき、国内技術だけで高性能戦闘機を製造できる見通しが立った。F3に搭載するステルス戦闘機用の「ハイパワースリムエンジン(HSE)」は「先進技術実証機」と呼ばれる試験機に搭載された推力5トン級の「実証エンジン(XF5)」の技術を生かしながら、IHIと防衛省技術研究本部が開発する。15年度予算の事業として心臓部の圧縮機や燃焼機、高圧タービンの試作に着手し、18年度をめどに試作エンジンを仕上げる計画だ。世界的に見ても、15トン級の戦闘機用エンジンを作る技術を持っているのは米P&WやGE、英ロールス・ロイスなど数えるほどしかない。日本が戦闘機用のジェットエンジンを開発するのは初めて。これまでは純国産戦闘機を開発しようにも、米国からエンジンの供給がないと実現できないというジレンマがあった。1980年代に純国産の次期支援戦闘機」を目指す動きがあったものの、最終的に米国との共同開発になった理由の一つもここにある。HSEの実現により初の純国産ジェット戦闘機の開発が視野に入る。F3は対空戦闘で他国の最新鋭戦闘機を凌駕する性能を目指している。戦闘機は一国の航空機技術力の象徴といわれる。戦後70年を経て初めて視野に入った一線級の国産戦闘機は日本の航空機産業の復権にもつながる、まさに「歴史的転換点」になる可能性を秘めている。F3開発は需要創出を通じて経済にも貢献する見通しだ。左藤副大臣は「戦闘機開発には1100社以上が関連するので経済効果が大きい。雇用や新技術開発にもつながる」と指摘する。F3の調達機数は、退役するF2とほぼ同じ100機前後になる可能性がある。防衛省は、国産戦闘機の開発費用として5000億~8000億円を見込んでいる。(要旨)---「ステルス機用の強力なエンジン(推力15トン)の開発にめどがつき」とありますが、この記事をどう読んでも、めどが付いたようには見えません。日本はこれまで、戦闘機用ジェットエンジンを独自開発したことはありません。新たに開発した推力5トン級の「実証エンジン(XF5)」を登載した先進技術実証機(通称心神)は、まだ初飛行すらしていないのです。いくらなんでもエンジンの燃焼実験はしているのでしょうが・・・・・・。もちろん、推力15トンの戦闘機エンジンなど、まだ影も形もありません。これでどうして「開発にめどがつき」などと言えるのか、まったく理解しがたいのです。だいたい、開発費用5000億~8000億円というのは甘すぎる数字です。最新鋭戦闘機の開発費が、そんな数字ですむわけがない。米国製のF22も、米国中心に国際共同で開発中のF35も、開発費はそんな金額では収まっていないでしょう。あまりに開発費がかかるので、さすがの米国すら、F35は単独ではなく共同開発にしたわけです。日本だけが単独で、8000億円程度の費用で他国の最新鋭戦闘機を凌駕するステルス戦闘機開発、なんて、そんな甘い話があるわけなかろうが、と思ってしまいます。開発期間だって、夢見たいな話が並んでいますが、F35がどれだけ開発が遅れているか、ということも考えてみるべきでしょう。要するに、何の実現性もない夢物語を並べ立てているだけ、ということです。実際にこんなものを開発したら、開発費は当初想定の何倍もかかり、時間も予定よりずっと延び、性能は劣る期待にしかならないでしょう。あるいは、百歩譲って現在実用化されている戦闘機との比較では、「他国の最新鋭戦闘機を凌駕する性能」になったとしても、F3が実用化される頃には他国はもう次の世代の新戦闘機を開発している、ということになるんじゃないでしょうか。ようするに、どう考えても無駄なことにお金を注ぎ込もうとしている、としか思えないのです。こんな開発計画は中止して、国費はもっと役に立つことに使って欲しいものです。

2015.03.20

コメント(0)

-

原発40年規制

原発5基の廃炉 40年運転規制は理不尽だ運転開始から40年前後が経過している高経年原発7基のうち、5基の廃炉が決まった。保有する関西電力、日本原子力発電、中国電力、九州電力の各取締役会で決定された。東京電力福島第1原子力発電所の事故を受けて原発の運転期間が原則40年に制限されたことに導かれた結果である。これらの原発に大規模な対策工事を施して運転延長を申請すれば、1回に限って最大20年の延長が認められる可能性はあった。にもかかわらず、7基のうち、廃炉表明がなされなかったのは、関電の高浜1、2号機だけである。その関電も美浜1、2号機については廃炉にする。今回電力会社の大勢が廃炉に向かった理由の一つはコストの問題だ。古い原発は、新しい原発に比べて発電力が小さい。対策工事に1千億円規模の巨費を投じると採算が取りにくいためである。だが、採算性をはるかに上回る大きな理由があることを見落としてはならない。それは、40年運転とその延長について定めた制度の欠陥だ。まずは、原子力規制委員会による審査期間が短すぎる。最長でも1年3カ月しかない。原発の40年が迫っても、電力会社は、その1年3カ月~1年前になるまで延長申請を行えず、審査中に満40年になるとその時点で廃炉を運命づけられるのだ。規制委の審査ペースが緩慢だと原発は廃炉を余儀なくされる。また、延長は最大20年だが、何年認められるかは、見通せない。決定は規制委にゆだねられる。これでは電力会社は、経営計画を立てられない。巨額の費用と人的資源を考えると延長申請には二の足を踏んでしまう。この理不尽な制度の早急な改正が必要だ。放置すれば、日本の原発はゼロに向かい、国力は地に落ちよう。それでよいのか。原発は、運転開始から多年の歳月が経過していても大部分の機器が新品に交換されているので、老朽化という概念はそぐわない。規制委の任務は、原子力利用における安全の確保を図ることであって、原発を止めることではないはずだ。これを忘れてもらっては困る。国の行政組織である規制委と原子力規制庁の自覚向上に期待したい。---例によって、産経新聞の社説です。私などは、40年運転規制とは、何と大甘な制度だと思うのですが、世の中には真逆なことを考えている人も多い、ということですね。「原発は、運転開始から多年の歳月が経過していても大部分の機器が新品に交換されているので、老朽化という概念はそぐわない。」とありますが、周辺機器をどれだけ交換しようが、原子炉本体はどうなんですか?という話です。原発は、要するに原子力をエネルギー源とするボイラーなわけですが、普通のボイラーだって、高温高圧に晒されるので、寿命というものがあります。永久に老朽化しないボイラーなんて、あるわけがない。まして、原発はそれに加えて、強い中性子線の照射が鉄を劣化させることが分かっています。だから、劣化するのは当たり前なのです。もう3年前の記事ですが、こんな記事を書いたことがあります。こんな原発を40年も稼働させていいのか「脆性遷移温度」つまり、それ以下になると圧力容器の鋼鉄の強度が低下するという温度が、老朽化した原発5基で急上昇している、という報道です。鋼鉄は、一定の温度の範囲内にあるときは十分な強度を持っていますが、極端な高温、低温だと強度が落ちます。だから、通常はマイナス何十度という温度になったときに、鉄の強度は低下します。しかし、鉄が劣化すると、強度の低下する温度の下限がが上昇します。その数字が、九州の玄海原発1号機では95度とか、高浜原発1号機は98度であると報じられています。要するに人間が普段生活している常温の状態では、強度を維持できない状態になっているのです。原発は、通常運転中は何百度という温度なので、平常時それでも問題ないですが、運転停止するときは当然温度が下がります。通常の運転停止は時間をかけて行うので、(多分)問題ないのでしょうが、何かトラブルがあっての緊急停止の場合は果たしてどうなのか。要するに非常ブレーキが壊れた新幹線、ということです。通常運転に問題がないからと、非常ブレーキが壊れた列車を運転することが許されるのか、ということです。しかし、原発の心臓部ともいうべき圧力容器を交換することは、まったく不可能です。石油やガスを燃料とするボイラーやエンジン(たとえば火力発電所、船の機関、飛行機のエンジンなど)なら、それだけを取り外して取り替えることは不可能ではないですが、原発でボイラー(に相当する部分)を交換することは構造的にできません。つまり、周辺の機器をどれだけ交換しようが、原発の心臓部である炉心、圧力容器の交換ができない以上、その老朽化=原発の老朽化なのです。この問題は、まだ運転開始から40年経過していない原発にも起こっています。本当は40年規制自体がちょっと甘いと考えざるを得ません。まして、その40年すら超えて延長することが、安易に認められてよいはずがないのです。、私は根本的には2020年代のうちにすべての原発を全廃すべきだと思っているので、40年運転してよい、という考え方自体に賛成はできないのですが、その点は措いたとしても、産経の言い分は無茶苦茶であり、福島第一原発事故の教訓を何も汲んでいない考え方だと思わざるを得ません。

2015.03.18

コメント(0)

-

私は見たい

反日映画?捕虜虐待描いたアンジー作品 上映阻止の運動アンジェリーナ・ジョリー監督の映画「アンブロークン」が、日本公開をめぐり揺れている。米国でヒットし50カ国以上で公開されながら、国内では配給会社すら未定。旧日本軍の捕虜虐待を描いた内容に、ネットなどで「反日映画」とボイコット運動が起きているためだ。「日本貶め映画」「事実無根」「どんどん抗議の声を上げていくべきだ」――。フェイスブックに不穏な言葉が躍る。「アンジェリーナ・ジョリーの反日映画を阻止しよう!」と名付けられたページには1200人以上が参加し、連日、映画批判が投稿される。米国で昨年末から3千館以上で上映。興行収入は1億ドルを超えた一方、虐待場面の長さから批判的な評もある。日本では昨夏頃からネットで批判が始まった。署名サイトでは上映反対キャンペーンに約1万人が賛同。「日本に来るな」などの書き込みが続いた。米軍の日本兵虐待の事例を逆に紹介し「日本軍は世界一人道的だった」「東京裁判史観を変えない限り、第2のアンジェリーナは現れる」などと内容は歴史認識へも波及。捕虜を虐待する伍長を演じたギタリストMIYAVI(石原貴雅)さんに対しても「売国奴」などと匿名の中傷が繰り返された。原作にある「捕虜が生きたまま食べられた」との根拠が不確かな記述も反発の理由になっているが、映画にその場面はなく、誤解に基づいた批判も多い。配給元のユニバーサル・ピクチャーズの作品を国内で上映してきた東宝東和は公開を検討したが、結論は出ていない。「リスクは小さくない。いざという時に矢面に立つのは劇場。簡単に踏み切れない」と話す。同社にも「公開するな」との電話が数本あったという。一方、日本公開を求める署名も1200人集まっている。中国や韓国では公開され、日本の動きは海外メディアも注目。日本の歴史修正主義や「右傾化」と絡めて報じられている。「史実を世界に発信する会」の茂木弘道事務局長は「映画は見ていないが、事実無根の思い込みや決めつけによる作品で、上映の必要はない。この映画こそ日本人性悪説に基づいた人種差別だ」と語る。同会は渡部昇一や長谷川三千子らが顧問に就く。ジョリー監督は「反日映画ではなく許しの物語だ。映画を見てもらえればわかる」と強調している。(要旨)---「映画は見ていないが、事実無根の思い込みや決めつけによる作品」という「史実を世界に発信する会」の茂木弘道事務局長の発言が、すべてをあらわしているように思えます。見てもいないのに、どうして「事実無根の思い込みや決めつけによる作品」だと言えるのですか?ということです。それこそ、「事実無根の思い込みや決めつけによる」映画評でしょう。もちろん、見たい映画を見ることも、見たくない映画を見ないことも個人の権利ですから、見たくないなら見る必要はないでしょう。見もしないで批評というのはいかがなものかとは思うけど、見ていないことを明らかにした上での批評なら、読み手もその点を割り引いて読むでしょうから、まあいいでしょう。しかし、見たくないから「上映の必要はない」というのは、実に勝手な論理と言うしかありません。見たくない人は見なければよいけれど、見たい人が見る権利まで侵害するな、ということです。少し前に、「南京!南京!」と「ジョン・ラーベ」の上映会について記事を書きました。いずれも、完成度が高く、非常によい映画だと私は思います。もちろん、日本が犯した戦争犯罪をテーマに取り上げてはいるものの、決して、日本がただ単に悪の権化というような描き方ではなく、日本側将兵の苦悩も、かなり深く描かれています。時代考証的におかしな部分、史実と合致しない部分はありますが、それをいえば日本の時代劇だって失格でしょう。国際的にも、これらの作品は高く評価されており、ヒットもしています。ところが、日本では、大手配給会社がそっぽを向いたので上映されなかった。国際的な評価の高い映画が、「反日」と日本の右翼にレッテルを張られるだけで、日本国内で上映されないというのは、異常な事態と思わざるを得ません。ちょうど、先の上映会の際のシンポジウムでヤン・ヨンヒ監督が言っていましたが、「反日(とレッテルを貼られた)映画」を日本で上映しようとすると、警察に逮捕されるわけではありません。だから、上映「できない」わけではありません(現に、史実を守る映画祭実行委員会が上映していて、大きなトラブルは起きていません)。配給会社、映画館が様々なリスクを恐れて上映「しない」ことに問題があるわけです。事情は分からないわけでもありません。1998年に「南京1937」が上映された際、右翼がステージ上に駆け上がって、スクリーンを切り裂くという事件が起きたことがあります。犯人は逮捕されましたが、映画館から見れば100万円もするスクリーンを交換する費用、その間営業できないことによる損害が、小さな会社では経営に致命的な打撃を与える可能性があります。でも、だから上映できなくても仕方がない、で済ますのは、テロに屈したのと同じことです。私は、この映画を見たいです。だから、日本で公開されることを望みます。「南京!南京!」と「ジョン・ラーベ」に関しては、「南京・史実を守る映画祭実行委員会」の努力で日本公開(「南京!南京!」は単発的に、「ジョン・ラーベ」は一定期間継続して)に漕ぎ着けましたが、さすがにアンジェリーナ・ジョリーの作品では、かかる費用も桁違いでしょうから、市民団体が出る幕ではないでしょう。東宝東和の公開への努力を期待したいところです。それにしても、すでに製作されていて、世界中でヒットしている映画を、日本でだけ「公開させない」と妨害行為を働くことに、何の意味があるんでしょうか。日本でだけ上映させないと、日本の立場がよくなるのでしょうか。右翼の思っている「正しい歴史」なるものが世界に受け入れられるようになるのでしょうか。いずれもNoとしか思えません。世界中の人が鑑賞している映画を、気に入らない内容だからと日本でだけ上映させないという行為は、「頭隠して尻隠さず」以外の何者でもないように私には思います。あとは、例によって例のごとく、ネット右翼の自己満足です。

2015.03.17

コメント(2)

-

八紘一宇とか、マトモじゃない

三原じゅん子氏「八紘一宇は大切な価値観」予算委で発言自民党の三原じゅん子参院議員は16日の参院予算委員会の質問で、「八紘一宇は日本が建国以来、大切にしてきた価値観」と述べた。八紘一宇は「世界を一つの家とする」という意味で、太平洋戦争中、日本の侵略を正当化するための標語として使われていた。三原氏は、企業が国際的に課税を回避する問題を取り上げる中で「八紘一宇の理念の下に、世界が一つの家族のように助け合えるような経済、税の仕組みを運用していくことを、安倍総理こそが世界に提案すべきだ」と語った。(以下略)---まったく、自民党の極右突っ走りぶりには寒気がします。「八紘一宇は日本が建国以来、大切にしてきた価値観」だそうですが、確かに「日本書紀」に八紘一宇という言葉はありますが※、それをもってそのように断定することは無理がありすぎます。日中戦争の頃に、軍部が急にこの言葉を使い始めるまでは、誰に注目されることもない、忘れ去られた言葉だったのですから、「大切にしてきた」とは言えません。アジア太平洋戦争の時期に軍部が急に持ち上げ始めたプロパガンダの言葉、という以上のものではありません。※追記 しかも、日本書紀に八紘一宇という言葉そのものがあるわけではなく、wikipediaによれば、「上則答乾霊授国之徳、下則弘皇孫養正之心。然後、兼六合以開都、掩八紘而為宇、不亦可乎」という日本書紀の記述の「掩八紘而為宇」から田中智學が大正期に造語した、というのですから、なおさら「建国以来」もへったくれもありません。そもそも、「建国」っていうのは神話と実話をかなり取り違えている話と思いますけど。八紘一宇は「世界を一つの家とする」という意味だとあります。表層的にはそのとおりですが、実際には、その「一つの家」のあるじは日本でありたい、あるべきだ、という前提があります。そして、日中戦争、太平洋戦争の時期に軍部がこの言葉を盛んに使ったということは、その「一つの家」に逆らう奴は容赦なく武力で排除するぞ、という意味でもあるわけです。そのような価値観を日本が「日本書紀」の時代から大切にしていたとは思えないし、また大切にすべき価値観ではないと私は思います。現実問題として、「八紘一宇」などという太平洋戦争の亡霊のような「理念」に基づいた政策を世界に向けて提案などしたら、世界がどのように受け取るか。またまた日本が立場を悪くするだけのことなのは明白です。その程度の認識も欠いた極右脳になってしまっている、ということなのでしょうか。

2015.03.16

コメント(0)

-

上野東京ライン

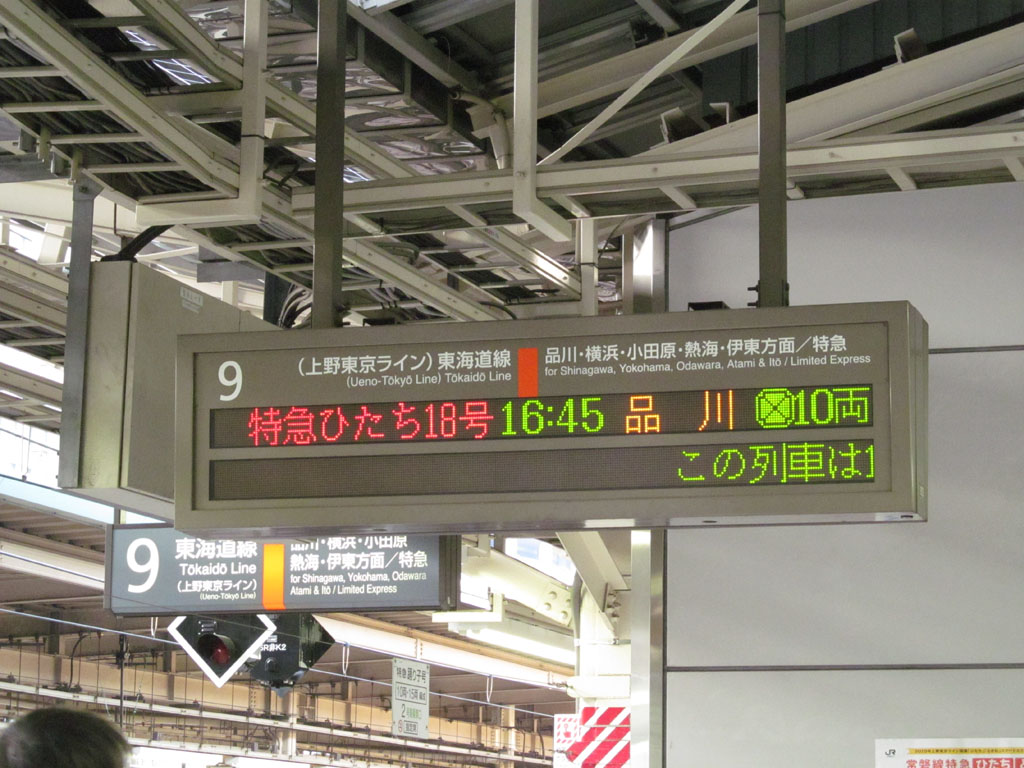

昨日、JRグループのダイヤ改正があり、周知のとおり、北陸新幹線長野-金沢間の開通、寝台特急トワイライト・エクスプレスの廃止と北斗星の定期運行終了などがありましたが、それと並んで注目すべきは、東海道本線と東北本線・高崎線・常磐線の相互乗り入れ「上野東京ライン」の運行が始まったことです。私は、高校生までは鉄道ファンでしたが(まあ、今もその傾向は多々ありますが)、さすがに北斗星の最終列車に乗るとか、北陸新幹線の一番列車に乗るとかはできません。そこまで、鉄道だけのためにお金と時間を注ぎ込むのは、ちょっとね。でも、上野東京ラインくらいなら、たった3.6kmだし、私でも乗れるぞ、ということで、撮影しに行ってきました。運行開始から1日遅れですが。(だって、昨日は別の用事があったし)東京駅にて、特急ひたち品川行きの電光掲示板です。上野東京ラインではありませんが、となりの新幹線ホームに、同じく昨日から運行開始した北陸新幹線の金沢発「はくたか」が到着していました。ただし、北陸新幹線用の車両自体はすでに昨年から運行開始しており、1月に私も乗る機会があったことは以前に書いたとおりです。東京駅だけど宇都宮行の列車、そして手前の駅が新橋で次の駅が上野。今まで当たり前じゃなかった光景が、当たり前になったわけです。東海道本線から東北本線に直通する列車が出発していきました。東京駅のホーム先端から上野方面の線路です。続いて、品川から常磐線に接続する各駅停車。常磐線取手から時は交流電化区間なので、交直流両用電車です。上野に着きました。東京-上野間は途中駅がないのであっという間です。すでに開業二日目ですが、写真撮影をしている人は多く(ま、私もその一人だったわけですが)、電車内も先頭車両の運転席後ろは人が群がっていて、とても近づけるような状況ではありませんでした。(あれは始発駅から陣取っていなければ無理のような・・・・・・)上野から東海道本線方面への列車(東北本線か高崎線か)です。先ほどの電車が東京に向けて出て行きました。常磐線からの品川行です。こちらは取手発のはず(直流区間のみの電車)品川発の特急ひたち、E657系電車です。この塗装はどうもドイツのICEとそっくりすぎるような。同じく上野駅にて。熱海行で次の駅は東京、ということになるわけですね。東京駅に戻ってきて、列車案内の電光掲示板。行き先が多士済々過ぎて、便利だけど分かりにくい、とも言えます。事故等でダイヤが乱れると、片側のダイヤ乱れが両側に波及する可能性があることも、懸念材料ではあります。横浜以遠と赤羽以遠を結ぶ場合、湘南新宿ラインと上野東京ライン、どちらの方が近くて早いのかな。横浜から東京方面行きに乗ろうと思うと、湘南新宿ライン経由高崎線行上野東京ライン経由高崎線行湘南新宿ライン経由東北本線行上野東京ライン経由東北本線行横須賀線経由総武線行があるわけで、何というか、訳分からなくなりそうです。(横浜駅は東海道本線と湘南新宿ライン/横須賀線でホームが違いますけどね)上野東京ラインとは関係ないけど、東京駅の何年か前にリニューアルしましたね。ところで、かつては東北本線・高崎線の列車の東京駅乗り入れがあったはず、と思って調べたところ、やはりWikipediaによると、定期列車は1973年まで、臨時列車は75年まで行われていました(もっぱら特急・急行だったようですが、一部普通列車も乗り入れていた)。この線路は、その後秋葉原-神田間で分断され、東北・上越新幹線の東京駅乗り入れ用地に転用されたとのこと。

2015.03.15

コメント(4)

-

映画「ジョン・ラーべ 」「南京!南京!」上映会終了

映画「ジョン・ラーべ 」「南京!南京!」上映会日時 3月14日(土)ー「南京!南京!」昼12時開場 12時30分上映開始(終了後シンポジウムあり)「ジョン・ラーべ」午後5時開場 5時30分上映開始(映画のみ)料金 「南京!南京!」1800円(シンポジウム込)/「ジョン・ラーべ」1500円(映画のみ)会場 江東区亀戸文化センター(カメリアホール) 総武線・東武亀戸線 亀戸駅下車徒歩2分当日券の発売もあり(料金前売と同額)、だそうです。シンポジウム ヤン・ヨンヒ/永田喜嗣行って来ました。シンポジウムの写真を撮りました。登壇は映像作家ヤン・ヨンヒさん、ラーベ研究者の永田喜嗣さん、司会の岩波書店「世界」編集部熊谷慎一郎さんの3人ででした。当初予定していたIWJの岩上安身は急病のため欠席となってしまいました。南京に関わる映画が、上映「できない」わけではなく(現に、上映している)、多くの映画配給会社がリスクを恐れて上映「しない」状況の深刻さについての話など、「抗日映画」「反日映画」とされる映画が日本で上映されない、映画をめぐる現状についての議論が、なかなか興味深かったです。ラーベ研究者の永田さんは、シンポジウムの後、2回目の映画のアフタートークにも登場、ラーベという人物についての解説を、なかなか分かりやすく、また面白く語っていただきました。「南京のシンドラー」という副題が付いているが、実際はシンドラーというよりは「南京のドンキホーテ」、出版されている日記からは編集されているが、原文からはラーベの変な性格がたくさん読み取れる、今でいうところの「空気読めない人」で、英雄が好き、自分も英雄になりたい人だった、でも、そのことが結果的に多くの中国人を救う行動につながったのではないか、という話でした。また、ラーベは、南京での経験を帰国後に講演会などで話したことからゲシュタポに逮捕され(後に釈放されたが)、とこが、戦後はナチス党員だったという経歴から非ナチ化委員会にかけられ、最後は困窮のうちに亡くなったという不遇な晩年を送った、とのことでした。

2015.03.14

コメント(4)

-

眠らない日本人

<睡眠>そろそろ限界?眠らない日本人長時間労働、夜勤の増加、ストレスなどから日本人の睡眠時間は年々短くなり、世界でも1、2位を争う“眠らない国”になってきている。就寝時間について継続的な調査データがある国民生活時間調査(NHK放送文化研究所)によると、「90%以上の人が就寝する時間」は、1941年には午後10時50分だったのが、年々遅くなり2000年には、午前1時になっている。09年のOECDのデータでは日本人の平均睡眠時間は7時間50分で、韓国に次いで世界第2位の短さ。よく寝ているフランスに比べると1時間も短い。国立精神・神経医療研究センター三島和夫医師は「日本人全体が慢性的な睡眠不足に陥っている。そろそろ限界に近づいていると思う。社会全体の問題として考えなければならない」と言う。残業、深夜勤務増加、インターネット普及、過剰な夜間照明などにより、生活時間が夜型になっているのに対し、朝の活動時間は変化がなく、必然的に睡眠時間が短くなっている。「睡眠不足からくる集中力、パフォーマンスの低下、さらには交通事故や産業事故などにも関係しています」と三島さんは指摘する。経済的損失年間約3兆円超という推計もある。また、労働者の約3割が夜勤に就いているが、夜勤は頭痛、消化器系の不調、がん、糖尿病や高血圧などといった生活習慣病のリスクが高くなっている。睡眠習慣の夜型に加え、深刻な睡眠障害も増えている。製薬会社「MSD」が昨年夏行った「不眠に関する意識と実態調査」によると、約4割に不眠症の疑いがあったという。調査で不眠症疑いがあった人は、日中のパフォーマンスがそうでない人に比べ3割以上ダウン。そのうち6割が睡眠不足などの自覚がなく、自覚があっても7割が専門医を受診していなかった。不眠症の患者の多くは「ないものねだり」をしている。「8時間ぐっすり眠りたい」という呪縛があるが、これは無理。年齢が高くなるにつれ長時間眠れなくなる。60代後半では6時間眠れば十分。ポイントはこの睡眠をどの時間帯でとるのか。午後5~10時は覚醒しやすい時間帯で、「睡眠禁止ゾーン」。高齢者の多くは午後7~9時には布団に入って、眠れずもんもんとしている。こんな時間に寝たら、夜中に何度も起きたり、朝早く目が覚めたりするのは当たり前。このため、睡眠指導として3点を禁止している。(1)早寝(2)布団に長時間いること(3)昼寝。これを守るだけで6時間ぐっすり眠れる人は少なくない。これに対し、睡眠不足に陥っている働き盛りの日本人は、最低でも布団に7時間いるべき。---この記事を書いている私自身、今夜中の1時です。まあ、金曜日はどうしても夜更かししてしまいがちです。平日は、日によりますが12時から12時半の間には寝ていますが、たまに1時近くなることもあります。朝は6時40分に起きているので、つまり私の睡眠時間は平日は6時間から6時間半くらい、ということになります。正直言って、睡眠時間は足りていないと自覚しています。たまに、どうしても眠くなって(あるいは体調不良で)11時に寝たとしても、翌朝はやっぱり6時40分です。早く寝ても早く起きられないのは、本当は体がもっと眠りを欲しているからでしょう。その代わり、と言うか私は不眠症の傾向はありません。いつでもどこでも眠れます。そんな私でも、昼寝をしてしまうと夜眠れない、ということはあります。当然、平日は昼寝なんかできないので、そういうことが起こるのは休みの日だけですけど。8時間、寝たいですねえ。でも、それ以上長くは寝られないようです。休みの日などでも、だいたい8時間寝ると、それ以上は寝ていられなくて起きてしまいます。だから、引用記事の調査で、日本人の平均睡眠時間が7時間50分と言うのは、むしろ「みんなそんなに寝ているんだ」というほうにびっくりしました。7時間50分は、私にとってはそれ以上寝続けられない上限に近いですから。おそらく、今の自分自身が肉体的に欲しているもっとも適正な睡眠時間は7時間から7時間半くらいじゃないかと想像しています。それから、いつの頃からか、夜中に一度はトイレにおきるようになりました。年齢を実感しています(笑)。若い頃は、夜寝たら朝までノンストップで寝られましたから。ただ、夜中にトイレに起きるといっても、おおむね明け方近くが多いですけど。いずれにしても、この記事を見て、私ももう少し早く寝るようにしないとだめだな、と思いました。12時までには寝るようにしよう・・・・・・明日から。(守れるのかな?)

2015.03.13

コメント(2)

-

975円で3GB

「IIJmio」、高速通信量が価格そのままで増量! - 3GBが900円で利用可能にインターネットイニシアティブは、同社が提供するMVNOサービス「IIJmio高速モバイル/Dサービス」において、高速データ通信量を4月1日より増量する。これまで月間2GBまでの高速通信が利用できた「ミニマムスタートプラン」は3GBまでに増量される。利用料は変わらず、データ専用SIMであれば月額税別(以下同)900円で利用できる。「IIJmio高速モバイル/Dサービス」は、NTTドコモのLTE/3G網に対応したMVNOサービス。SIMカードは、音声通話機能付き、SNS機能付き、データ通信専用の3モデルが用意されている。4月1日より、月間2GBまで高速通信が利用できた「ミニマムスタートプラン」は3GBまでに、4GBまで利用できた「ライトスタートプラン」は5GBまでに、7GBまで利用できた「ファミリーシェアプラン」は10GBまでに増量される。なお、すでに「IIJmio高速モバイル/Dサービス」を契約中のユーザーも4月1日より自動適用される。---私もIIJmioのユーザーです。月900円(税込・ユニバーサルサービス料含め975円)で高速通信が月2GB使えますが、実際に2GBも使い切るのは、なかなか大変です。先日、新しいモバイルルータMR03LNに買い換えた際、新しい格安SIMに乗り換えたため、2月いっぱいで古い方のSIMは解約しました(古いほうも新しいほうも同じIIJmioです)。2月はじめの時点で高速通信の容量が4GB残っていた(2月分が2GBと、前月からの繰越2GB)のですが、どうせ解約するんだからとせっせと使ったけど、とても使い切れませんでした。毎日動画を見れば別でしょうが、外で動画を見ようとはあまり思わないし。最後は、アプリのアップデートを、意味もなくモバイルルータ経由でやったり(普通は、容量がもったいないので自宅のWiFiでやる)、唐松岳に登った帰路の電車内で、せっせとYouTube動画を見たりして「無駄遣い」に励んで、やっと月2GBをちょっと超える程度の通信量でした。そういう意図的な無駄遣いをしなければ、私の使い方で、月の通信量はだいたい1GBを超えるかどうか、というところです。だから、私にとっては2GBから3GBへの増量は、それほどメリットはありません。それよりは、容量は据え置きのままで料金が100円か200円でいいから安くなると、もっとうれしいな、なーんてね。ただ、IIJmio(他のMVNOもおおむね横並び)の格安SIMは、私が使い始めた当初(2013年4月)は高速通信がなく、低速通信のみでした。それが月500MBの高速通信が付くようになり、1GBになり2GBになった。そして4月からは3GBだと。そうやって、使える高速通信の容量が増えるにしたがって、私の通信量も増えてきています。最初は、月500MBですら使い切らなかったのに、今は1GBを越えるくらい使っているわけですから。そもそも、動画さえ見なければ、低速通信でもそれほどの不都合はないのです。このブログの記事を書いたり、Facebookを見る程度なら、低速通信でもそれほどひどい違いはありません。現時点では、税抜900円の格安プランで、高速通信を3GBに増量したのはIIJmioだけでず、だいたいのところ、月額使用料と高速通信量は各社おおむね横並びなので、つまりは他社のMVNOも、いずれ遠からず、月3GBになるのでしょう。それからもうひとつ、同じくIIJmioの通話付プランに、留守電機能とキャッチホン機能がつきました。格安SIMは、ネット接続に関しては格安だけど、通話料はドコモ等に比べてそれほど安いわけではなく、しかも留守電機能もない、と、以前に記事を書いたことがあるのですが、留守電が付くようになると大手キャリアに対するハンデがひとつ減った、ということになります。これも、他のMVNOもいずれ追随するのだと思われます。(通話料が特に安いわけではない点は変わりません)でも、私は買ったばかりのモバイルルータがもったいないので、通話はまだしばらくドコモのガラケーを使います。

2015.03.12

コメント(0)

-

震災から4年、改めて原発に反対

早いような遅いような、東日本大震災から4年経ちました。戦争は人間の起こすものですから、人間の努力次第で二度と起こさないことは可能です(簡単なことではないですが)。しかし、自然災害は人間の努力とは無関係ですから、起こることを止めることは出来ません。ただ、努力によって被害を最小限に留めることは可能です(それも、簡単なことではないですけど)。今後、超巨大地震が日本をまた襲うときは、必ず来ます。来ないはずがない。ただ、それがいつ、どこでかは分かりませんが。地震、それに津波による被害は深刻ですが、それでも4年が経過して、復興はある程度は進んできているでしょう。ただ、復興がまったく進んでいない場所があります。それは、言うまでもなく福島第一原発の周辺です。自然災害がどんなに深刻なものでも、災害というものは基本的に一過性であり、災害が過ぎれば人々の暮らしを元に戻すための取り組みが始まります。しかし、原子力をめぐる災害は、一過性ではありません。いまだに、周囲20km圏は避難区域になっており、人はほとんど住んでいません。では、この地域の放射線量はどうなっているのか。事故直後よりは減っているでしょう。しかし、原子力規制委員会の公開している「モニタリングポスト」の数値を見ると、今でも空間放射線量が毎時10マイクロシーベルトを超える地域が点在しています。10マイクロシーベルトというのは、年間に換算すれば90ミリシーベルトです。放射線の人体への影響についてはいろいろな説が言われていますが、少なくとも100ミリシーベルト以上の被爆は、発ガン率に有意の差を生じるとされています。その数値に1年そこそこで到達してしまう地域が、まだまだ何箇所もある。そして、今も(おそらく)海に流れ込み続け、あるいは周辺の土壌に浸透し続けている汚染水問題も、解決の見込みはありません。全体的に、放射線量が減ってきている傾向はあるので、今後避難区域は縮小はされていくでしょう。しかし、避難地域がなくなる(つまり、放射線量の高い地域がなくなる)のが何年後のことになるのか、見当も付きません。チェルノブイリでは、事故からもうじき30年経つ現在でも、まだまだ広大な立入禁止区域があります。福島も、そのくらいかかるのではないでしょうか。もちろん、立入禁止の面積は、チェルノブイリよりは狭いにしても。福島においては、結果的に、漏れ出した放射能の量はチェルノブイリより1桁少ない量で収まりましたが、事故の当初は、そのレベルで収まる保証などなかった。菅元首相が、一時は東日本壊滅も覚悟して避難計画を考えた、という証言もあります。もしそうなっていたら、文字どおり日本は破滅していました。そうなっていたら、私は今、自宅でデスクトップパソコンの前に座ってゆっくりブログ記事を書いてなどいられなかったかもしれない。一方、震災の翌年春から3年近くの間、原発はほとんど動いていません。大飯原発の2機が動いただけで、最近1年半はすべての原発が完全に止まっています。原発が動かなければ経済が死ぬ、という意見もありましたが、全然死んでません。それどころか、アベノミクスとやらで経済は上向き傾向が続いています。持続性のほどは疑問の余地おおありですが。それにも関わらず、政府は原発再稼動に血眼です。すでに何度も書いていることですが、私は原発には反対です。ただ、必ずしもすべての原発を即時全廃せよ、という意見ではありません。2020年代までに原発全廃すべき、という考えです。だから、原発が二度と稼動しないことを望みつつも、202X年に原発全廃という確約の元で、それまでの間に限っての原発稼動ならば仕方がないと思っています。しかし、現状そんな確約は一切ありません。それどころか、自民党政府は原発を再び推進したい気満々です。そんな現状での原発再稼動には、私は断固として反対です。震災以降、東京電力管内の消費電力は、かなり減っています。特に、2012年と2013年は観測史上に残る猛暑だったし、震災の年の夏に比べれば世間的に節電が強く言われていたわけではないように思いますが、震災以前に比べると消費電力は低い水準を維持しています。ある程度の節電意識が、現在の浸透しているということでしょう。もちろん、原発をやめた分を化石燃料に頼りきりにすればよい、とは思いません。これまで以上に再生可能エネルギーに注力すべきです。再生可能エネルギーというと太陽光が注目を浴び、次いで風力という状況ですが、この二つだけが再生可能エネルギーではありません。地熱発電、潮汐発電、小規模水力(ダムを作らない小さな水力発電)などは、潜在力がかなり大きいと見られています。地震の発生は止められないにしても、原発事故の発生は、二度と起こって欲しくありません。

2015.03.11

コメント(0)

-

東京大空襲から70年

今日は、東京大空襲から70年目に当たります。厳密に言えば、9日の夜から10日の朝にかけての出来事ですけど。およそ、ひとつの場所で1日にして10万人もの犠牲者が出る、というのは世界史的にみても、そう数多い出来事ではありません。日本の歴史の中では、東京大空襲・広島の原爆(長崎は、その日のうちの死者は10万人に達していない)だけでしょう。関東大震災は、範囲がこれらに比べるとかなり広い(もっとも、そのうちの4万人は、本所被服廠跡は、たった150m四方くらいの場所で一瞬の間に亡くなっていますが)ところで、この東京大空襲に関して、数日前の毎日新聞に興味深い記事が掲載されていました。千の証言:戦後70年 東京大空襲その日、銀座に軍楽隊 焦土の横で行進曲 軍国少年「むなしく感じた」(全文を読むはログインが必要)70年前の1945年3月10日、未明の東京大空襲で10万人が犠牲となったその日は「陸軍記念日」だった。家族や家を焼かれ、傷ついた人びとが行き交う東京・銀座で、陸軍軍楽隊が士気高揚を目的に野外演奏した。東京都日野市の芳林秀明さんはそこに居合わせ、千の証言に投稿を寄せた。「おれは典型的な軍国少年だったが、行進曲が軽快な分だけ、むなしく感じたのを覚えているよ」。勇ましい行進曲は被災者の群れにどう響いたのか。港区北青山に住んでいた芳林さんは、大空襲の3年前の42年4月18日にも自宅で空襲警報を聞いた。米爆撃機B25による初の日本本土空爆だった。太平洋戦争初期、日本が連戦連勝を続けていた頃で、「恐怖心はほとんどなかった」という。警報が鳴って家の屋根に上り、敵機がいつ飛んでくるか見ていた。「まだのんきなものだった」。空襲が激しくなるのは44年末ごろ。のちに45年5月の「山の手空襲」で、自宅が全焼することになる。東京大空襲の時は17歳で、夜、覆いかぶさるように低空を飛ぶ数十機のB29を目撃した。「胴体の弾倉が開いていた。まさにこれから焼夷(しょうい)弾を落とすところだったと思う」。下町方面の空が真っ赤に染まり、外で新聞が読めるほど明るくなった。3月10日朝、知人を捜しに銀座へ出た。被災者でごった返し、まともに歩けなかった。家財を山積みにした荷車をうつろな表情で引く人。服が焼け焦げ、足を引きずるように歩く人。包帯を巻いた負傷者。初めて被害の大きさを知った。軽快な音楽が聞こえたのはその時だった。千代田区有楽町の旧日劇前で軍楽隊のメンバー数十人が演奏していた。隊の沿革や活動を記録した「陸軍軍楽隊史」(山口常光編著、68年刊)に1行、こうある。 <3・10 空襲の翌日志気昂揚のため靖国神社、銀座大行進>「きちんと帽子をかぶり、最後まで懸命に演奏していた。でもみんなぼろぼろで、聴く余裕などなかった」。軍楽隊は戦前から、常に人垣ができるほど人気があったが、この日はみな素通りした。すすけた顔の被災者たちと、勇ましい行進曲。そのコントラストは戦争の不吉な見通しを暗示しているようだった。大空襲の3日後、芳林さんは被害の大きさを改めて実感する。台東区の浅草寺境内で黒焦げの遺体の山を見た。隅田川にかかる吾妻橋のたもとでは、遺体の引き上げ作業が続いていた。材木運搬に使うL字の鳶口を使って消防団員らが遺体を引っかけ、広場に並べていく。今は水上バスの発着場だが、「当時の光景が浮かび、今もその辺りを直視できない」と語る。---3月10日の軍楽隊の演奏写真も、毎日新聞には掲載されています。この空襲では、もっぱら下町(現在の区名だと、台東・荒川・墨田・江東あたり)が集中的に攻撃されており、有楽町・日比谷・銀座あたりは爆撃を受けていません。ただし、その前に1月27日に銀座は空襲を受けて、かなりの犠牲者が出ています。それでも、3月10日ほどではないはずです。だから、有楽町あるいは銀座で軍楽隊の行進は可能だったのでしょう。米軍は、日本軍の面目を潰すために、あえて陸軍記念日を選んで3月10日に大空襲を行った、という説もあるので、それに対して「何としても屈しないぞ」という戦意高揚のつもりでやったのかもしれません。が、そうだとしても10万人の犠牲者が出た焦土の数キロ先で軍楽隊の行進とは、もはや見る人もシラケ切ってしまい、戦意高揚になどならないでしょう。そして、この3月10日の大空襲についての大本営発表は、以下のとおりだったそうです。「大本営発表」(昭和二十年三月十日十二時)本三月十日零時過より二時四十分の間B29約百三十機主力を以て帝都に来襲市街地を盲爆せり右盲爆により都内各所に火災を生じたるも宮内省主馬寮は二時三十五分其の他は八時頃迄に鎮火せり現在迄に判明せる戦果次の如し撃墜 十五機 損害を与へたるもの 約五十機死者10万人、というのは後年分かった話だとしても、首都東京の広大な面積が焦土となり、ものすごい数の犠牲者が出たことはこの時点で分かっていたはずです。それにも関わらず、被害のことは「都内各所に火災を生じたるも宮内省主馬寮は二時三十五分其の他は八時頃迄に鎮火」しか書かれていません。宮内省主馬寮つまり皇室の馬小屋の被害だけが述べられ、「其の他」の火災は何も具体的にかかれていない。大本営にとって、天皇家の馬小屋の被害のほうが、東京の住人10万人の死亡より大事なことだった、ということになります。これまた、実に恐ろしい話です。(細かい話をすれば、この空襲に実際に参加したB29は325機であり、約130機というのは過小評価です)こういう、「人の命より戦意高揚」「人の命より天皇家の馬小屋」という姿勢の行き着く先が、無謀な戦争であり、無残な敗北だったわけです。

2015.03.10

コメント(0)

-

プリンタを買い換えた

実は、少し前からプリンタが不調になりました。黒が一定の間隔で印刷できなくなるのです。ヘッドクリーニングを何回かやってみたものの、改善せず。というか、明らかにヘッドクリーニングの問題ではないことは、印刷したものを見ればすぐ分かるんですけどね。このプリンタは、購入してからどのくらい経つのかな、と思って調べてみると、発売開始は2009年秋でした。だから、購入から5年くらいは経っているのでしょう。そもそもこのプリンタを購入したのは、その前に使っていたプリンタがやはり急に壊れてしまったからですが、そのときはインクのあまりがあったので、それを使いまわせるように、同じ型番のインクを使うモデルを探した記憶があります。そして、今回もまた、未使用インクを残したまま、プリンタが壊れてしまったのでした。仕方がない、また同じインクを流用しよう・・・・・・と考えて調べてみたところ、今はインクの型番が代替わりしていて、現行製品ではインクが流用できないことが分かりました。昨年末、年賀状のために新しいインクを丸々1セット購入したのですが、それにほとんど手をつけないで年賀状の印刷は済んでしまったのでした。こうなると分かっていたら、不足する色だけを買って来たのですが・・・・・・こうなったら、旧製品の中古をヤフオクで探すか、と思ったら、案外中古が少ない上に、相棒が、やれ仕事に使うから早く買えだの、やれ中古で安物買いの銭失いをする気かだの(私が何を買ったって、壊れれば「安物を買った」と言い募るのです)うるさくて仕方がないので、やむを得ず新品を買うことにしました。購入したのはこちらです。エプソンのEP-807AWという機種。スキャナの専用機を持っているので、スキャナ機能はなくてもいいと思ったのですが、今のプリンタはもうほとんどスキャナ付で、プリンタのみの単機能機はごくわずかしかないし、値段もあまり変わらないようです。スキャナ機能はおまけのようなもので、フィルムスキャンの機能がありません。ただ、ゴミ取り機能は付属していて、しかも読み取り速度がかなり速いことが分かりました。ちなみに、同じ写真をスキャナ専用機(GT-X750)でプリント写真からと35mmフィルムから、そして今回買ったEP-807AW(プリント写真のみ)から読み取って比較してみました。先日アップした八方尾根からの五竜岳の写真ですが、比較のため一切無補正でアップしました。そういえば、スキャナ専用機GT-X750もエプソン製です。発売は2005年6月となっています。私が買ったのは2006年だったように思います。もう9年使っているわけです。まず、今回購入したEP-807でスキャンした写真です。まったくの無補正ですが、サイズだけは縮小してあります。結構きれいに取り込めるものです。空に、少しノイズがあるかな。次に、GT-X750でプリントした写真を取り込んだものです。同じく無補正でサイズだけをそろえてあります。やっぱり、空にノイズがあります。むしろ、こちらのノイズのほうがEP-807より大きい?色合いもEP-807とはちょっと違います。どちらの方が取り込んだ写真の色合いに近いかというと、これはディスプレイの発色による差もあるので一概には言えませんが、私の環境下での印象では、EP-807で取り込んだほうが元のプリント写真に近いように見えます。同じGT-X750でフィルムスキャンした写真です。先日アップしたものと同じ写真ですが、無補正なので、先にアップしたときよりやや明るく写っています。ノイズは、さすがにほとんどありません。いや、実際にはあるのですが、サイズを縮小したらほぼ分からなくなりました。ちなみに、実際の景色にもっとも近かった色合いは、これだと私は思います。ちなみに、これを元にして、若干補正をかけて先日アップした写真がこちらです↓うーーーーん、こうやってみると、プリント写真からの取り込みは、スキャナ専用機と遜色のない、あるいは上回る取り込み品質のように思います。どんなものを取り込むかによっても変わってくるのでしょう。ま、でもスキャナ専用機は9年前の製品だから、最新機種同士で比較したらどうなんでしょうね。いずれにしても、フィルムスキャンの機能は付いていないので、スキャナ専用機は今後とも手放すわけには行かないようです。それにしても、プリンタのほうは16年間で5台目、つまり4年に1度故障して買い換えている計算になります。パソコンは短くても5年、長ければ6年は使い続けます。パソコンよりプリンタのほうが寿命が短いのが腑に落ちないところです。

2015.03.08

コメント(2)

-

戦艦武蔵

戦艦「武蔵」の映像 “ほぼ間違いない”太平洋戦争末期、フィリピンのレイテ湾に向かう途中に撃沈された、当時世界最大級の戦艦「武蔵」とみられる新たな映像や画像がインターネット上で公開され、専門家は、武蔵であることはほぼ間違いないとしています。旧日本海軍の戦艦「武蔵」は昭和19年10月、フィリピンのレイテ湾に向かう途中、アメリカ軍の攻撃を受けて撃沈され、行方が分からないままとなっていましたが、武蔵を探す活動を続けてきたアメリカのIT企業マイクロソフトの共同創業者ポール・アレン氏が今月、沈没した武蔵だとする映像などを公開し、国際的に関心が高まっています。日本時間の7日、アレン氏はさらに新たな映像と画像をインターネット上に公開しました。このうち映像は1分ほどの長さで、音声の解説が付けられていて、巨大な艦橋の一部や、「測距儀」と呼ばれる相手の船との距離を測る測定装置とみられるものが映っています。また、画像には日本語が書かれた金属製の板も映っていて、「射出状態」や「緩衝器」といったことばを確認することができます。広島県呉市にある大和ミュージアムの相原謙次統括によりますと、この板は「カタパルト」という航空機の発射装置に関する説明だとみられます。相原さんは「今回新たに公開された映像などから、見つかったのは武蔵であることはほぼ間違いない」と話しています。公開された映像や画像を巡っては、フィリピンの国立博物館が日本政府などと協力して、武蔵であるかどうかの確認を進めたいと発表しています。 ---武蔵といえば、大和型戦艦の二番艦であり、大和と並んで史上最大の戦艦の1隻です。ただ、世間一般の知名度からすると、やっぱり大和のほうが上かな。何と言っても、戦後宇宙戦艦になったのは大和だけだし(笑)。そういえば、宇宙戦艦ヤマトシリーズには、駆逐艦「ゆきかぜ」をはじめ、第二次大戦中の艦艇の名をとった宇宙船がいっぱい出てきますけど、「ムサシ」は出てこないなあ。それはともかく、武蔵の艦体が発見された、という報道には驚きました。動画を見る限り、海底に横倒しになっているようですね。武蔵に対して、米軍の空母艦載機は、かなり無計画に両側から集中攻撃をかけたため、現存する写真では、沈没直前の状態でも左右いずれかに傾斜している風はありません。(wikipediaより)ただ、子どもの頃読んだ「戦艦武蔵のさいご」(この本の印象があまりに強烈で、「宇宙戦艦」は別にして、私の中では大和より武蔵のほうが印象が強いのです)によれば、沈没の瞬間は傾いて横倒しで沈んだようです。その記録とは符合しています。大和も武蔵も、当時国家予算の50分の1と言われる巨費を投じたにもかかわらず、ほとんど何の活躍もすることなく沈んでしまいました。それでも、大和はまだ、武蔵が沈んだ翌日、米軍の護衛空母(タンカー改造の低速・大量生産空母)部隊と遭遇して、自慢の46cm主砲を発射する機会に恵まれました。もっとも、1発も当たらなかったという説もあります。しかし、武蔵に至っては、敵艦に対しては1発も主砲を発射することなく沈んでしまいました。対空射撃では何発か撃っているようですが、米空母艦載機による攻撃の初期段階で射撃統制装置が破壊され、それ以降は全艦統一しての主砲発射ができず、3基ある主砲塔がバラバラに各個射撃することしかできなかったし、対空射撃が命中する可能性などほとんど期待できなかったようです。当時、日本だけでなく米英独仏いずれの国も、まだ戦艦に対する幻想が残っていたため、第二次大戦前後にはまだ多数の戦艦が建造されていますが、それらの中で大活躍をしたといえる艦はほとんどありません。日本海軍は太平洋戦争中、全部で12隻の戦艦を持っていましたが、皮肉なことに、この中である程度活躍したのは、もっとも旧式で攻撃力も防御力ももっとも劣っていた(ただし、速力だけはもっとも速かった)金剛型の4隻なのです。それ以外の艦は、ろくな活躍をしていない。武蔵に乗り組んでいた乗組員は約2400名、そのうち1000名あまりが戦死し、1400名弱がとりあえず生還しています。このほかに、前日に撃沈された重巡洋艦「麻耶」の生存者700名以上が武蔵に収容されており、その中からも100名以上が戦死しています。前述のとおり、武蔵が撃沈された際、奇跡的に生還した渡辺清の「戦艦武蔵のさいご」という本を、小学生の頃読んだことがあります。図書館で借りて読んだので、現物は手元にありませんが、乗組員の悲惨な状況は、読んでいて強烈な印象がありました。大和・武蔵は分厚い装甲板に覆われていましたが、艦体のすべてが装甲板に覆われていたわけではありません。高角砲や機関砲など、甲板上に配置された滞空兵装は装甲板の外側にあり、そこに配置されていた乗組員は、爆弾が命中すればもちろん、戦闘機の機銃弾を受けただけでも、見るも無残な惨死体とならざるを得ないのです。戦艦という、巨大メカニックの極致とも言うべき存在に何となく憧れを抱いていた小学生の頃の私は、しかしその巨大メカニックを動かしているのは生身の人間であり、「かっこいい」海戦の裏側では、見るも無残な惨死体が大量に生み出されている、という事実を、そのとき初めて思い知らされたのです。しかも、武蔵の生存者がとりあえず上陸したフィリピンでは、この後苛烈な地上戦が展開されて、「武蔵」の生存者も相当数が地上で命を落とし、あるいは日本へ帰還中の輸送船が撃沈されて命を落としたりもしています。最終的に生きて日本に帰った乗組員がどの程度いたのかは、知りませんが、それでも、僚艦「大和」は、翌1945年4月、沖縄への水上特攻作戦で撃沈された際、約3000人の乗組員のうち300人ほどしか生存者がいなかったので、それよりは生存者は多いかもしれません。武蔵が撃沈されたフィリピン沖の海戦は、世界史上でも最大規模の海戦として知られています。日本海軍は、動員可能な艦艇のほとんどを投入しました(空母だけは、もう搭載機が枯渇しかかっていたため、載せる飛行機のない艦は動員されなかった)。日本は、もう石油が枯渇しかかっており、港に停泊しているだけでも重油を消費する巨艦は存在するだけでお荷物になっていた、というのが当時の状況です。だから、言ってみれば体のよいお払い箱のような形で作戦に動員された、という見方もできます。そんな理由で死地に追いやられた乗組員たちはたまったものではありませんが。結局は、言うまでもなく日本の敗北です。動員された艦隊は第2艦隊(栗田中将・武蔵はここの配属されていた)戦艦5・重巡洋艦10・軽巡洋艦2・駆逐艦15、うち戦艦1・重巡5・軽巡1・駆逐艦2が撃沈第3艦隊(小沢中将・機動本隊)正規空母1・軽空母3・戦艦2・軽巡3・駆逐艦8、うち空母・軽空母すべてと駆逐艦2隻が撃沈第2艦隊別働隊(西村中将)戦艦2・重巡1・駆逐艦4、うち駆逐艦1を除きすべて撃沈南西方面艦隊(志摩中将)重巡2・軽巡1・駆逐艦4、うち軽巡1が撃沈となっています。生き残った艦も、特に重巡洋艦には大損傷で行動不能の艦が多く、また重油がほぼ枯渇してしまったため、日本艦隊は事実上ここで壊滅したと言ってよい状況です。しかし、戦争はなおあと10ヶ月続き、多くの戦死者を生み続けました。おそらく太平洋戦争の全死者の半分以上はレイテ沖海戦の後に命を落としているはずです。レイテ沖海戦に敗れた時点で戦争に勝てる可能性はゼロ(もちろん、最初から日本が勝てる可能性などなかったといえばそれまでですが)であったにもかかわらず、降伏を先延ばしにし続けた結果がそういう事態に至ったわけです。戦争というのは、とにかく悲惨なものだ、ということに尽きますし、あらゆる不条理、人間の汚いものが集中的に現れてしまうものだともいえます。

2015.03.07

コメント(4)

-

八方尾根・唐松岳フィルム写真 その2

昨日の続きです。フイルム一眼レフによる写真です。なお、撮影機材はキヤノンEOS7とレンズはEF24-85mm F3.5-4.5 USM、フイルムはフジProvia100Fです。唐松岳山頂からの写真、続きです。ずっと晴れていたのに、山頂に着いたときだけ雲が出て、太陽が隠れてしまったのはちょっと残念。右が剱岳、左が立山です。五竜岳。その右後ろの尖峰は「槍ヶ岳」と言われて、鹿島槍ヶ岳と思っていましたが、鹿島槍はもっと近いので、槍穂高連峰の槍ヶ岳のようです。唐松頂上山荘と八方尾根を見下ろして。唐松頂上山荘まで下ってきて、山頂を振り返って。八方尾根の下りにかかります。そんなに厳しい岩場とか急斜面がある山ではありませんが、このあたりから上はちょっと急斜面だったかな。でも、天気がよい上にまったく無風だったので、歩きやすかったです。山スキー、山スノボの人たちも、このあたりから上はスキーを脱いで登っているようでした。またまた白馬三山。このあたりから、再び晴れてきました。五竜岳。午後2時過ぎだったと思いますが、日が傾いてきて逆光気味になりました。白馬三山。斜面の陰影がくっきりしてきました。午後3時前くらいだったでしょうか。リフト終点の少し手前辺りで撮影したのではなかったかと思います。斜面の陰影がいっそう濃くなった。しかし、今回は松本で1泊しての、超急がし登山。次の機会は八方池山荘に泊まって、もっとゆっくりしたいところです。ただ、この前日も翌日も悪天候でした。何泊しても、その中で晴天が望めるのは結局1日くらいなのだろうと思います。

2015.03.06

コメント(0)

-

八方尾根・唐松岳フィルム写真 その1

先週土曜日に登ってきた八方尾根と唐松岳の写真が、ようやくプリントできました。2回に分けてフィルム一眼レフで撮影した写真をご紹介したいと思います。八方尾根を登り始めてすぐのところ。山は右手前が五竜岳、左奥が鹿島槍ヶ岳。白馬三山。左手前から白馬鑓ヶ岳・杓子岳・白馬岳。八方尾根の向こうに不帰キレット中央やや左のピークが、この日の目標である唐松岳が中央やや左にそびえています。不帰の険右奥が唐松岳の山頂です。唐松頂上山荘(冬季閉鎖中)に着きました。ここから山頂までは目の前です。またまた白馬三山。唐松頂上山荘から見た火打・妙高の山々。山頂から見た剱岳。山頂から見た猫又山・毛勝山。この山には一般登山道がありません。続きの写真は、また明日。

2015.03.05

コメント(0)

-

山における道迷い

私がよく見ているブログの一つに、「豊後ビートのブログ」があります。北アルプス北部の山小屋関係者の方のようです。この方が、「ガチで考える道迷い遭難」という連載を、ブログ内で行っています。私にとっては非常に興味深い内容です。直接の引用は避けますが、道迷い遭難には、2種類あると。一つは登山道にはいるのに、どこにいるのか分からない、という道迷い。もう一つは、登山道を逸脱してしまい、自分がどこにいるか分からない、という道迷いだということです。非常に示唆に富む話です。私自身、道を見失うことは時々あるのです。実は、挙げられている両方のパターンとも、経験があります。いずれも、自分で誤りに気づき、深みにはまる前に自己解決しているので、遭難という騒ぎに至ったことはないですが。分岐点には指導標のある、ちゃんとした登山道にもかかわらず道を間違える、信じ難いことですが、私自身やらかしてしまったことがあるのです。確か2012年、2月の八ヶ岳でした。行者小屋から、赤岳鉱泉に向かうべきところ、なぜか地蔵尾根を登って行ってしまったのです。(翌年、地蔵尾根から冬の赤岳に登りましたが、それはおいといて)冬も含めて、何度も歩いているルートなのに、なんでそんなことになったのか、自分でもわかりませんが、ちゃんと見ていなかったのでしょうね。地蔵尾根へのルートは急登ですが、悪いことに行者小屋から赤岳鉱泉までも、最初は登りなのです。登っても登っても登りが終わらず、あれ、おかしいな、間違えたかな、でも、まさかあんなところで間違えるか?などと自問自答しながら、足だけはどんどん先に進み、最終的に間違えたと確信したのは、だいぶ進んでからでした。梯子が出てきて、やっぱりと思ったのでした。こんなところで間違えるはずがない、という思い込みが、間違いに気づくことを遅らせたかな、と思います。で、もう一つの、登山道ではない場所に入り込んで迷ってしまったこと、これは何回もあります。多くは樹林帯の中です。幸い、あまり深く入り込んでしまったことはありません。歩いていて、急に道が不明瞭になった、倒木など障害物が激増して歩きにくいと思ったら、登山道じゃなかった、というパターン。10メートルか20メートルで間違いに気がつくので、深刻な事態に至ったことはほとんどありません。たいていは、登山道が折れ曲がっているのに、自分はまっすぐ進んでしまったとか、先行者の誰かが迷って道を「作って」しまったところに自分も入り込んでしまったとか、そんなところです。ただ、一昨年夏に登った立山で、大汝山から縦走路に戻る際、間違えて登山道を外れてしまったときは、道を発見するまでに10分以上さ迷い歩く羽目に陥りました。このときも、登山道を外れてしまった、ということはすぐに気がついたのです。多分、気がついたとき、登山道から10メートルくらいしか離れていなかったはずです。ところが、岩場で足元を見ながら進んでいたため、どちらに戻ったらいいのか分からなくなった。道より低い位置に進んでしまったため、上方に位置する(であろう)登山道が視認できない、ガレ場で、思った方向に歩けない(当然、上のほうに登山道はあるはずだとは分かっているのですが、歩きにくくて、上のほうになかなか進めなかった)、などの理由で、ちょっとドツボにはまりかかりました。夏の晴天の朝方だったので、深刻な事態にはなりませんでしたけど。というわけで、私自身の経験に基づいて言うと、道迷いで深刻な事態は、「まさか」という場所で起こる。誤った道に進んでしまった場合は、何百メートル、下手すれば何キロも進まないと、間違いに気がつかない場合があるけれど、道ではないところに踏み込んでしまった場合は、そんなに先まで進めないので、もっと速く気がつく。ただし、すぐに気がついても、すぐ近くにある(はずの)正しい登山道に簡単に戻れなくなってしまう場合はありえる、といったことが言えるのではないかな、と思います。もともと、登山道というのは、「道」であって道ではないようなもので、今は指導標こそしっかりしていますけど、道なのか道じゃないのかよく分からないような場所は必ずあります。二又にも三又にも道が分かれていたりして、でも結局は先で合流していたり。だから、道が二又に分かれていて指導標がない(地図にも表記がない)と、「どうせこの先でまた合流」と思って、深く考えずに道を選んだら、それが実は道じゃなかった、なんてことだったりするわけです。でも、そういう場合は、頭の片隅には疑念があるので、すぐ気がつく。それから、多分引き返すのが面倒な場合ほど気づくのが遅れる(気付きたくない深層心理が邪魔をする?)という傾向はあるかもしれません。今まで、本当に深刻な事態に至ったことはありませんが、これからも深刻な道迷いに至らないよう、気をつけようと思います。

2015.03.04

コメント(2)

-

モバイルルータMR03LN

2013年4月にiPad miniを購入して以来、モバイルルータと一緒に使ってきました。こちらがそのモバイルルータです。決して悪いものではなかったのですが、出先でiPadを使うのに、まずかばんからモバイルルータを出して電源を入れて、それからiPadを出して電源を入れて、というのが、満員の電車内などではちょっと面倒でした。(電源を切るときも、同じ動作が必要になるわけで)そこで、先月新たなモバイルルータを購入してしまいました。NECのMR03LNという機種です。これは、モバイルルータを直接操作しなくても、端末側で起動・終了を遠隔操作できるという優れものです。すなわち、モバイルルータ本体はカバンのままに入れたまま、iPadだけの操作でインターネットに接続できるわけです。実は、昨年の2月頃には発売されていた製品です。まだ後継機種が出ていないということは、それだけ好評なのでしょうか。これが、そのモバイルルータです。サイズは、今まで使っていたb-mobile製のモバイルルータよりちょっと大きいですが、それほど大きな差ではありません。重さは似たようなものです。ただし、これまでのモバイルルータは予備バッテリーを常に一緒に持ち歩いて、1ヶ月ごとに入れ替えながら使っていましたが、新しいモバイルルータはバッテリーが非常に長持ちするので、交換バッテリーは持っていません。その分だけ軽くなっています。こちらがふたを開けた状態です。バッテリーの容量は2300mAhとなっています。今までのルータ(b-mobile4G WiFi3)は、バッテリー容量は2100mAhだったので、それに比べると若干増えているだけです。ところが、バッテリーの持続時間は、公称値で、b-mobile4Gは最大6時間半なのに対して、MR03LNは、WiFi接続で12時間、bluetooth接続では驚きの24時間。つまり、それだけ消費電力が抑えられている、ということなのでしょう。内蔵するSIMのサイズは、b-mobile4Gは標準SIMで、新しいMR03LNはマイクロSIMです。サイズ変更すればよかったのですが、サイズ変更手続きをすると、ネットに接続できなくなる期間が出てしまうので、新しいSIMを購入して、古いSIMは解約してしまうことにしました。古いSIMには、まだ未使用の2月分データ通信量がたっぷり残っていたため、2月いっぱいは古いモバイルルータを使って、3月に入ってから、つまり昨日から新しいSIMで新しいモバイルルータを使い始めたところです。なので、まだ2日間しか使っていませんが、これはとてもいい。何と言っても、遠隔操作できるというのは便利です。もう、モバイルルータはかばんの中にしまいっ放しでよいのです。もう、いちいちモバイルルータも取り出して電源を入れて・・・・なんてやり方には戻れないな、と思います。遠隔操作の画面はこちらです。iOS用にもアンドロイド用にも、遠隔操作アプリがあります。このMR03LNを購入したのは2月はじめですが、前述のような経緯で、実際に使い始めたのは昨日からです。そこで、使っていない間に、バッテリーの保ちがカタログデータのとおりかどうかを検証してみたのです。カタログデータによれば、遠隔操作による起動・休止を有効にした常態で休止し続けた場合のバッテリーの持続時間は250時間だそうです。本当にそんなに保つのかと思ったら、何と、満充電から残り3%までで295時間かかりました。0%までなら300時間を確実に越えるでしょう。なお、この間休止しっ放しではなく、毎日2回程度、遠隔操作で起動して、バッテリの残量を確認して、遠隔操作で終了しています。つまり、カタログデータの公称値より長時間バッテリーがもつわけです。ただし、実際のネット接続のバッテリーのもちは、昨日使い始めたばかりなので未確認です。というか、それを確認するのはなかなか難しいことですが。とりあえず、bluetooth接続で使っています。bluetooth接続は比較的低速ですが、それでも速度測定サイトで調べたところ、1.5メガ程度のスピードは出ていました。HD画質の動画でも見ない限りは、実用上充分な速度だと、私は思います。前に使っていたモバイルルータの速度は、LTE接続で3メガ、3G接続で2メガ程度でしたから、bluetooth接続はそれより遅いのですが、実際の使用感では、古いモバイルルータよりホームページの読み込みが早くて滑らかという気がします。気がするだけで、検証はしていませんけど。ちなみに、WiFi接続の場合は、8メガくらいの最高速度でした。ひとつ弱点は、bluetooth接続だと、遠隔操作で起動した際、自動的にiPadと接続はできないのです。iPadで、いちいち「設定」画面からbluetooth接続を操作しなければならない。アンドロイドOSだと、bluetoothの自動接続アプリがあるようですが、iOSではそういうアプリがないので、接続時が若干手間がかかる。それでも、いちいち手でスイッチを押して起動するよりは手間がかからないですけど。このモバイルルータについては、使用感について今後も引き続き報告していければ、と思います。

2015.03.02

コメント(3)

-

我が家にはメリットなし

遂に解禁、ドコモ光!!激化する「固定回線」ガチバトルNTTドコモは1月29日、NTT東西の光卸売を利用した固定回線サービス、ドコモ光を3月1日から開始することを発表しました。photo翌日には、ソフトバンクモバイルもNTT東西の光卸売を利用した固定回線サービス、SoftBank光を3月1日から開始すると発表。すでにauひかりを提供しているKDDIを含め、この春から大手携帯会社3社で固定回線の獲得競争が激化していきそうです。(以下略)---ドコモ光、盛んに宣伝していますが、従来に比べてどれだけ得なのか、いまひとつ分かりにくい。ただ、いろいろ調べていくと、スマートフォンのガラケーでデータパックの契約なし、通話のみで使っている場合は、割引対象ではないようです(私の見落としがなければ、ですが)。では、逆にガラケーをやめてスマホに乗り換えれば安く上がるのか、というと、引用した記事の下のほうに料金表が出ていますが、基本的に料金が高いほど割引額が大きく、料金が安ければ割引額も小さい。まあ、当たり前の話ですけど。一番安い光シェアパック10で、月額14580円だそうで(税込価格の模様)。今、我が家のネット(フレッツ光)+携帯(2台)+タブレット(格安SIM)の合計金額は、光電話の追加料金(540円)、通話料(月数百円程度)まですべて合わせて、月税込11000円弱(フレッツ光「おもいっきり割」が終わる4月以降は12000円弱)なので、それよりずっと高い。というわけで、我が家の場合、ドコモ光のメリットはない、ということが分かりました。ただ、ドコモ光と前後して、他の事業者からも、NTTグループの光回線を卸して割引で売り出すサービスが次々と発表されています。私が使っているプロバイダのnifyでは、nifyi光というサービスが始まるようです。これは、回線使用料+プロバイダ料金が最初の2年は税抜5000円、それ以降税抜5200円になります。今契約しているフレッツ光は(ひかり電話など付加料金を除くと)税抜4600円ですが、3月で2年間の割引が終了するので、4月以降は5500円になります。ただ、フレッツメンバークラブ特典で月100円ポイントが付くので、実質は5400円。nifty光に移行すれば、これから2年間はそれより400円安く、それ以降も200円安くなるようです。・・・・・・まあ、多少は得、程度の差ですね。一方、私が格安SIMを使っているiijmioからもmio割というサービスが発表されています。こちらは、光回線単独では税抜4960円のところ、iijmioのSIMを使っていれば600円割引、更に2年間150円引。つまり、最初の2年は税抜4210円、それ以降税抜4360円ということです。これだと、今より1000円以上安くなるのですが、別に大きな問題があります。それは、niftyを完全に解約してしまうと、niftyのホームページとメールアドレスも使えなくなってしまう、ということ。メールアドレスだけは、追加料金250円(相棒と2人で500円)で維持できますが、そうすると4860円。まだ安いですが、だいぶ差が縮まります。しかし、ホームページは回線契約が必須なので、追加料金を払っても維持できません。最近は全然更新もしていないホームページではありますが、うーーーーん、という感じですね。あと、機器レンタル料300円というのがあり、我が家の場合(すでにフレッツ光で光電話対応のメータはある)これが必要になるのかどうかがよく分かりません。最低契約期間が書いていないのもよく分からないところです(nifty光は2年しばりあり)。でも、結局月家族全体で11000~12000円の通信/ネット代が、ほんの数百円減るかどうか、程度の話で、たいしたことはない、とも言えます。追記、フレッツメンバークラブの特典が、知らないうちに月100円から200円に増えていました。しかも2年契約の更新時に、1000円分プレゼントだそうで。こうなると、nifty光との価格差はほとんどない。このままでもいいかな・・・・・・。

2015.03.01

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1