2015年04月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

非正規雇用の若者も国民年金保険料を支払うべきである

非正規雇用の若者はもう国民年金保険料を支払うな!ー老後は生活保護を受けよう!ー非正規雇用に従事する若者が増え続けている。~だから、それらの労働者にとって、毎月の国民年金保険料は大きな負担としてのしかかる。平成27年度の月額の国民年金保険料は、15,590円である。厚生年金に加入していない労働者は、月額これだけの保険料を毎年40年間支払い続けなければならない。わたしが所属するNPO法人ほっとプラスには、非正規雇用の若者から「年金はやはり支払わなければダメでしょうか。」、「年金の負担が重く、支払うと生活費が足りなくなる。」という相談も寄せられている。当然、年金保険料が支払えない場合、手続きを行えば、猶予制度や減免措置を講じられる。減免措置の期間も年金加入換算されるので、本来はその手続きをしてほしいと思う。ただし、これらの手続きをして、40年間年金保険料を支払い続けても、老後の受給金額は極めて低い。日本年金機構によれば、仮に40年間、減免措置もなく、国民年金保険料を支払い続けても、満額で月額65,075円しか支給されないということになる。40年間支払えない人もいるので、平成25年度の国民年金平均受給月額は54,544円である。ちなみに、厚生年金の平均月額は、145,596円である。恐ろしいことは、これらの労働者の老後である。54,544円で1カ月暮らせるだろうか。~だから、単純に考えれば、国民年金を40年間支払うよりも生活保護に移行した方がよい。あるいは年金保険料を払えるだけ払い、年金受給後に、最低生活費に満たない分は生活保護を併給した方が生活はしやすい。非正規雇用を長年続けていく場合は、国民年金保険料を支払う必要性もないといえる。~---藤田孝典氏の主張には、なるほどと思うときもあるのですが、この主張に関しては、まったく不同意です。確かに、国民年金月額6万5千円というのは安いと私も思います。そのために月1万5千円を払うのはきついときもあるでしょう。でも、引用記事にも一応は触れられていますが、生活が苦しければ、国民年金は免除申請の制度があります。全額免除の期間は、年金は半額になるものの、逆に言えば年金保険料を払っていなくても半額は年金がもらえる、ともいえます。方や何の手続きもしなければ、年金はまったくもらえない。方や免除申請をしていれば、半額はもらえる。免除申請しておくほうがいいに決まっているじゃないですか。年金に関して、きちんと手続きを取っておいたほうがよい理由は、他にも様々あります。たとえば、何らかの事故に巻き込まれて障害者になったとします。年金をきちんと払っている、あるいは免除申請をしていれば、障害年金が受給できます。一定以上の未納期間があれば、障害年金ももらえません。月額6万5千円では生活できない、確かにそう思いますが、しかし、持ち家であったり公営住宅で家賃が非常に安かったりする場合、6万5千円の国民年金だけで生活している人は、実際にある程度存在します。まして、一生独身ならともかく、夫婦だったら2人で13万円です。それだってギリギリでしょうが、1人で6万5千円よりはだいぶ楽でしょう。それに、40年間ずっと国民年金のみである、という確実性もありません。非正規雇用だって、社会保険ありである例はかなり多いのです。今は国民年金でも、将来厚生年金に加入できる可能性は、そう低いものではありません。その場合は、国民年金だけよりは、かなり年金額の上昇が予想されます。しかし、未納期間が長くて年金加入歴が25年を下回っていると、年金は1円ももらえません。近いうちに、年金加入歴10年以上で年金がもらえるようになる予定ではありますが、それこそ、加入歴10年でもらえる年金額は、お話にならないくらい小額です。ある程度の額の預貯金をもって年金生活に突入した場合、たとえ月額6万5千円の国民年金だけでも、かなり長期間しのぐことが可能になります。たとえば、預金を1000万円持ってリタイヤしたとします。持ち家、あるいは公営住宅で、生活費は月10万円とします。年間120万円、無収入なら10年ともちません。8年4ヶ月ですっからかんです。しかし、月6万5千円でも年金があれば、23年9ヶ月もつ計算です。仮に65歳で仕事がなくなったとして、8年4ヶ月では日本人の平均寿命から言ってまだ生きているうちにすっからかんになることは確実ですが、23年9ヶ月なら、人生の終わりまで手持金がもつ可能性が高くなります。老後は生活保護で、というのも、どうでしょうか。今の若者が年金をもらう年齢になる頃、生活保護制度は今と同じままでしょうか。「今と同じであるべきだ」というのが藤田氏の主張なのでしょうし、私も総論としてはそう思います。でも、今とまったく不変の制度を確実に保障できるでしょうか。「あるべき」論は論として、それが通らなかった場合のことも想定すべきでしょう。人生の選択肢は、複数あったほうが無難なのです。それに、生活保護というのは最後の手段です。様々な選択肢があるにもかかわらず、最初から「どうせ老後は生活保護」という前提で年金を払わないことを選択するのは、制度の趣旨としてどうなの、と思わざるを得ません。

2015.04.30

コメント(0)

-

喉元過ぎれば熱さ忘れる

電源構成:2030年、原発回帰鮮明に 政府案経済産業省は28日、2030年の総発電量に占める電源ごとの割合について、原発を20〜22%、再生可能エネルギーを22〜24%とする政府案をまとめた。原発を新増設するか、原則40年の運転期間を延長しなければ実現しない水準で、安倍政権の原発回帰の姿勢が鮮明になった。28日に開いた同省の有識者委員会に提示し、大筋で了承された。政府が電源構成をまとめるのは10年以来で、東京電力福島第1原発事故後初めて。政府案は、30年の総発電量を13年度より1割多い1兆650億KWhと想定。原発比率を10年度実績(自家発電含)の26.4%から4〜6ポイント低くする一方、再生エネは2倍以上にする。再生エネの内訳は、水力8.8〜9.2%程度▽太陽光7%程度▽風力1.7%程度▽バイオマス3.7〜4.6%程度▽地熱1〜1.1%程度。再生エネ比率を原発より高めることで、脱原発を求める世論の理解を得たい考え。だが、40年ルールを厳格に運用した時の依存度(約15%)を上回る水準としたことに対し、「政府のエネルギー基本計画で定めた、原発依存度を可能な限り引き下げるとの方針に矛盾する」との批判も出ている。また、電気料金抑制のため、運転(燃料)コストが安く、昼夜問わず一定規模の発電を行う原発や石炭火力などの「ベースロード電源」を12年度実績(38%)を上回る56%程度を確保。火力発電、原発の燃料コストと、再生エネ固定価格買い取り制度にかかる費用との合計を13年の9.7兆円から引き下げる方針も示した。(以下略)---自民党は、口では原発の依存度を下げるようなことを言っていましたが、はっきり言って自民党支持者も含めて、それを本気だと受け取る人などほとんどいなかったでしょう。そして、まったく口先だけだったことが、これではっきりしたわけです。ほんのわずかに、アリバイ的に減らすだけ、ということです。要するに、東日本大震災の記憶が忘れ去られれば、また元の原発推進に戻りたい、ということです。喉元過ぎれば熱さ忘れる、ということでしょう。そもそもの前提条件として、30年の総発電量を13年度より1割多い1兆650億KWh、とする想定自体に疑問の余地が大きいのです。日本において、総発電量が最大を記録したのは2007年のことで、それ以降発電量は、大筋で減っています。発電量が1兆KWhを超えたのも2007年と2010年の2年だけです。観測史上に残る猛暑で、かつアベノミクスで好景気の(ということになっている)2013年でさえも、前年度に対して微減です。2013年の発電量は2007年に対して9%くらい減っています。まして日本は人口減少社会であり、これから電力量が1割も増えるとは、とても考えられません。まして、「目指すべき姿」としては、省エネの更なる推進であるべきなんじゃないでしょうか。私は、2030年の想定発電量は、2013年より少ない数字になるはずだし、そうでなければならないと思うんですけどね。安倍政権は、電力をガンガン使う社会がよい社会だと、そう思っているんでしょうかね。総発電量については、電気事業連合会の資料を参照。個別に見ると、再生エネルギーを二倍以上というのは一見大幅に増やしているように見えますが、更に内訳を見ると、地熱発電が1%程度というのはどういうことでしょう。日本は火山国であり、地熱発電の潜在的資源量はかなり多いと見られています。太陽光や風力と違って発電量も安定しており、まさしくベースロード電源として使えます。発電コストも比較的安い。これを1%程度に留めてしまう理由がよく分かりません。さらに、水力発電です。水力発電が8.8〜9.2%程度というのは、ほぼ現状並みの数字です。確かに、ダムをこれ以上作るのは、環境への影響を考えればもう無理でしょう。しかし、発電設備のない既存ダムへの発電設備の追加や、ダムを伴わないマイクロ水力発電の潜在力は、かなりあります。高層ビルの給排水から発電することだって可能です(これは、発電というより消費したエネルギーの一部回収ですが)。したがって、水力発電の潜在力も相当ある。これらを考え合わせると、再生エネルギーを総発電量の1/3程度までは増やせるし、増やすべきと私は思ういます。そうすれば、原発を動かさなくても化石燃料の発電割合は2/3程度に抑えられる。震災前だって、化石燃料の発電割合は6割を超えていたのだから(史上最大の発電量を記録した2007年の化石燃料の発電割合は65.8%)、この程度なら微増程度だし、省エネによって総発電量自体が震災前より1割減れば、割合は微増でも、実際の化石燃料の消費量自体は減らすことができます。でも、自民党政府、通産省は、そのように原発を減らす、という努力は一切払いたくないのでしょう。逆に、40年廃炉ルールの反故や原発の新規設置に努力を払って原発を維持したい、という意図だけははっきりしている。冗談ではない、と思います。このままでは、再び原発事故が起こる日が来ることになりかねません。

2015.04.29

コメント(0)

-

ネパール大地震 続報

26日の時点で死者1800人という報道でしたが、残念ながら案の定、被害の確認が進むにつれて死者は急増し、4000人に達しているようです。更に、8000人に達するという予測も報道されています。<ネパール地震>死者8000人超の可能性 遅れる救出活動ネパール中部で25日に起きた巨大地震で、ネパール政府の災害担当者は27日、死者が3218人、負傷者も6500人以上に上ったと明らかにした。AFP通信が伝えた。インドや中国など周辺国も含めた死者は約3300人となった。また、地元紙ヒマラヤン・タイムズによると、ネパール政府当局者は死者数が8000人を超える可能性があるとの見方を示しており、死者数はさらに増える見込み。一方、地震で雪崩が発生し、少なくとも17人が死亡した世界最高峰エベレストのベースキャンプ付近など高地では数百人が取り残され、救助を待っているという。ヒマラヤ山脈のふもとに広がる小国ネパールで、国際空港はカトマンズの「トリブバン国際空港」のみ。他の空港は国内線の小型機しか発着できない。トリブバン国際空港は相次ぐ余震で断続的に閉鎖されているうえ、発着を待つ便で混雑。空港ホームページによると、27日朝も到着便は「キャンセル」や「遅延」が相次いでいる。このため、各国から民間機でカトマンズを目指す緊急援助隊の中には、経由地で足止めされるなどして現地入りできない隊もある。(以下略)---チョモランマ(エベレスト)での死者17名というのも、おそらく現時点で確認されている死者数ということで、今後更に増える可能性は否定できません。日本人も1名亡くなったようです。現時点での17名という数字も、すでにチョモランマでの一度の遭難としては史上最悪です。そんな中、チョモランマBCで雪崩に遭遇した人の撮影した、雪崩の瞬間の映像がYouTubeにアップされています。私は、雪崩の発生の瞬間を目撃したことはありません。だから、確たることは言えないのですが、この雪崩、よくある表層雪崩ではなさそうに見えます。もちろん全層雪崩でもない。泡雪崩じゃないかと思います。上から流れてきたというより、谷底から登ってきた雪崩のように見えます。もちろん、発生地点はより高地のはずですが、勢いがあって谷を乗り越えてきたのでしょう。かつて、黒部ダムの建設中に起こった泡雪崩は、作業員の飯場を、数百メートル彼方の対岸まで吹っ飛ばしたことがあります。表層雪崩だったら、この人たちのようにテントの中にもぐりこんでも、雪の下敷きになって助からない可能性が高く、潜り込むことで助かっている、というところからも、泡雪崩っぽいなと感じるのですが、はたしてどうでしょうか。話は変わりますが、引用記事に「国際空港はカトマンズの「トリブバン国際空港」のみ。他の空港は国内線の小型機しか発着できない。」とあります。では、他の空港は具体的にどんな様子かというと、これもYouTubeに動画があります。ルクラのテンジン・ヒラリー空港です。滑走路は全長480m(空母の飛行甲板に毛が生えた程度)、滑走路の両脇には建物が迫り、先にはすぐ谷底。そもそも、滑走路が水平ではなく、こんなに傾斜している。よくもまあ、こんなところに飛行場を作ったな、と驚いてしまいます。もちろん、ジェット旅客機なんか、絶対に離着陸できません。外国からの飛行機が、直接こんな空港に着陸することは不可能で、というかそもそも地震で滑走路が無事なのかさえ定かではない状況でしょう。うーーーん、言葉もない。

2015.04.27

コメント(0)

-

山のあるところ、地震もあり、ということか

ネパール地震、死者1800人超す 食料不足、停電続く25日に発生したネパールの首都カトマンズ北西約80キロを震源とするM7.8の地震で、ロイター通信は内務省当局者の話として、ネパール国内での死者数が1805人、負傷者数は4718人に上ったと伝えた。AP通信などによると、数万人が余震による建物の倒壊を恐れ、悪天候のなかで寒さにこごえながら野宿をした。カトマンズ中心部では、歴史的な建造物が倒壊した場所の近くにある広場に数千人が集まり、体に毛布を巻き付けて、プラスチックのシートと段ボール箱の上に横たわった。CNNによると、現地では食料や水が不足し、停電が続いているという。ネパール政府は各国に対し支援を要請。日本政府はこれを受け、26日午前、行方不明者の救助を行うため、国際緊急援助隊を派遣する、と発表した。援助隊は同日午後、成田空港から出発する。日本外務省によると、26日午前9時半現在で邦人の被害情報は出ていない。---考えてみれば、世界最大の山脈ということは、大地と大地がぶつかって激しく隆起している、ということであり、大きな地震があるのは当然のことなのでしょう。そして、この地震によってチョモランマ(エベレスト)では雪崩が発生、ベースキャンプに被害が出ているとのことです。地震の雪崩にグーグル幹部も巻き込まれ死亡地震のあと、エベレストの登山者のベースキャンプ付近で雪崩が起き、グーグルなどによりますと、幹部で研究開発部門を率いてきたダン・フレディンバーグ氏も巻き込まれて死亡したということです。ネパールの山岳協会によりますと、ベースキャンプ付近では、雪崩の影響で下山ルートが通れなくなり大勢の登山者が取り残されているということで、けが人の一部はヘリコプターで救出され病院に運ばれましたが、現地では天候が不安定で救出活動は難航しているということです。---引用記事にはグーグルの幹部のことしかありませんが、別報道によると、ベースキャンプでは10人くらいが雪崩で亡くなっているそうです。チョモランマのベースキャンプ(ネパール側)は、海抜5300mほど、登山シーズンには少し早い(5月半ばからがチョモランマの登山シーズンらしい)ものの、高度順化などに時間がかかるため、すでにベースキャンプ入りしている登山者も少なからずいただろうし、今ではベースキャンプを目的地とするトレッキングなども多く、相当に人がいたであろうことは間違いありません。たまたま、少し前に知床の羅臼で原因不明の隆起現象が報道されました。知床の海底隆起、陸側の地すべりが原因か 専門家が調査このときは、地震などが起きたわけではなく、たまたま地すべりと海底隆起だけが起こったわけですが、道東も大きな地震のある場所ですから、これが近い将来の大きな地震の前兆であった、という可能性もないとは言えません。ずっと以前、2007年のことですが、知床の最高峰羅臼岳に登ったことがあります。これは羅臼平から山頂を撮った写真ですが、上のほうに小さな岩がたくさんあるのが見えます。これらは、実際に登っていくと、かなり大きな岩で、その上を歩いて登っていくわけです。人が乗ったってびくともしないのですが、何となく、「今震度6の地震が起きたら、俺多分死ぬな」と思ったことを鮮明に覚えています。実際は、山に登っていてそんな場所はいくらでもあるのですが、たまたま知床だったから、「地震が多い地域」という印象から、ふとそんな思いが頭をよぎったのでした。そのことがあったので、実は知床の海底隆起の報道には、ちょっとギョッとしたのです。そういえば、去年のゴールデンウィークに富士山に登ったら、地震がありました。確か緊急地震速報があったのではなかったか。5月5日の早朝だったと思います。これも、富士山というのは不安定な山なので、大きな地震だったらいやだなあと思ったことがあります。火山に登っている最中に噴火に遭遇してしまうこともあり得ます(去年の御嶽山など)が、山で地震に遭遇することだってあるわけです。でも、実際にはそんな場面に遭遇することは滅多にないわけですが、たまたま運悪く、チョモランマで遭遇してしまう人もいるわけです。そのことはともかく、地震の被害の全貌は、どうなのでしょうか。死者1800人というのは、更に被害が拡大する方向なのでしょうか。非常に気になるところです。

2015.04.26

コメント(0)

-

威力業務妨害だというけれど

少し前に取り上げた首相官邸にドローンが着陸していた件で、「犯人」が名乗りを上げて逮捕されたと報じられています。官邸にドローン 威力業務妨害容疑で出頭の男逮捕首相官邸の屋上で小型無人飛行機(ドローン)が見つかった事件で、警視庁は25日、福井県小浜市青井、無職容疑者を威力業務妨害の疑いで逮捕し、発表した。警視庁によると、容疑者は3月22日~4月22日の間に、首相官邸屋上に、放射能マークのシールを貼った容器の付いたドローン1台を放置して、官邸事務所職員の仕事を中断させるなど業務を妨害した疑いがある。山本容疑者は「4月9日午前3時半ごろにドローンを飛ばした」と供述しているという。24日夜に福井県警小浜署に出頭した。その際、「ドローンを飛ばしたのは俺だ」と話し、コントローラーのようなものを持っていたという。---屋上のヘリポートなんて、どうせ滅多に使わないものだろうから、いつ着陸したかも分からないなと思っていたら、4月9日に飛ばしたそうで、つまり10日以上の間、誰にもまったく気付かれなかったようです。私も原発反対派ですけど、原発反対の意思表示のためにこんなことをやるのは馬鹿げている、とは思います。脱原発への支持者が、こんな行為によって増えるとは思えないので。ただ、現状これがいったい何の法律に反するのか、よく分からないと思ったら、威力業務妨害だそうです。10日以上も気付かれなかった行為で何の業務が妨害されたのか、いまひとつよく分からないのですが、警備当局や官邸スタッフの手を煩わせたという意味では、確かに威力業務妨害には当たるのでしょう。しかし、世間を騒がせたという意味では大きな出来事ですが、実害は何もないのが現実です。ただ単に、放射性セシウムの含まれる液体入りの容器を搭載したドローンを首相官邸に着陸させた、というだけです。その放射性セシウムをどこで採取したかは判然としませんが、当然、福島のどこかでしょうね。毎時1マイクロシーベルトだそうです。避難区域外でも、その程度の放射線量が測定されている場所はありますから、ある程度容易に採取できるのでしょう。先の記事にも書きましたが、ドローンがテロに使われる、というような論調がありますが、実際にはドローンを直接的にテロの手段に使うことは、不可能ではないにしてもあまり効果的なものではないでしょう。登載能力や速度という点で、ドローンはラジコン飛行機よりはるかに劣るからです。ヘリコプターが速度でも登載能力でも飛行機に絶対勝てないのと同じことです。今回使われたドローンは、DJI製のファントムという機種だそうです。この製品自体の性能はよく分かりませんが、後継機であるファントム3は、メーカーのホームページによると自重が1280g、最大速度が秒速16m(57km/h)、最大操作距離が2000mとのことです。自重1280gのヘリコプタータイプの飛行体に、いったいどれだけの重さの積荷が載せられるのか、私には分からないけど、まず1kgも載らないでしょう。もし載ったとしても、宙に浮くのがやっとでしょう。いいところ、500gくらいじゃなかろうか。ラジコン飛行機なら、大きさにもよるけど、1kgや2kgの荷物など、どうってことないし、速度もずっと速い。そういう意味では、ドローンがテロに悪用という話は、無駄に騒がれすぎのように思います。今回の件、威力業務妨害という罪に該当することはするのでしょう。だから逮捕されること自体は仕方がないのでしょうが、問題はどの程度の罪になるのかです。威力業務妨害の刑罰は最大で懲役3年ですが、まさか上限はありえないでしょう。罰金か、執行猶予だと思うのですが、果たしてどうなるのでしょうか。ところで、私もドローン欲しいな。そんな馬鹿でかいやつではなくて、1万円前後度売っている小さいやつね。ただ、小さいドローンは、最大操作距離がせいぜい数十メートル(実際は、多分それより小さい)しかなくて、屋外で飛ばしたらすぐに行方不明になりそうな気がします。PARROT MiniDrones Rolling Spiderこれなんか、税込13000円弱で、スマホやタブレットで操作できるので、いいなあと思うのですが、Bluetooth接続で最大操作距離20mって、私のiPad miniはbluetoothで20mも離れたら絶対つながらないんですけど。せいぜい5メートルくらいかな。それじゃあ、あまりに意味がない。かといって、件のファントムは10万円もするので論外。やっぱり、買うのはやめるか。

2015.04.25

コメント(0)

-

産経太鼓もち新聞

産経新聞が、わが世の春とばかりに大はしゃぎで、目も当てられない状態です。再生エネ先進国ドイツも綱渡り、不透明な中東情勢…冷静な議論の機会に川内原発をめぐる鹿児島地裁の22日の決定は、再稼働の追い風となる。加えて、エネルギーの電源構成比について、冷静な議論を行うきっかけにしなければならない。今回の司法判断に落胆する反原発派は「すべての原発が停止していても、大規模停電が起きたことはなく、電気も足りている」などと主張する。当たり前だ。そのために、グループ企業まで含めた電力会社の人間が日夜、汗を流している。九電では、代替電源である火力発電所のトラブルが起きないよう、管理職まで駆り出して、パトロールを続けている。本社でも、給電計画グループのメンバーが、冷暖房が切れた本社に深夜まで残り、天気予報を眺めながら、どの発電所をどれだけ稼働するか計画を練っている。「停電がない」という現実は、3年連続ボーナスゼロという九電社員による努力の上に成り立っている。それでも省エネが定着し、寒さが厳しくなかった昨冬でさえ、需給バランスは危うかった。今年3月10日には、火力発電所のトラブルに急激な気温低下が重なり、供給力に対する需要を示す使用率が96.9%と「厳しい需給状況」(九電)に陥った。ほんの数秒でも停電が起きれば、半導体など工場の生産ラインに載っていた商品は、すべて不良品として廃棄せざるを得なくなる。北九州市の大手メーカー首脳は「製造業において電気が途絶えるというリスクはとてつもなく大きい。そんな不安を抱えながら、ものづくりを続けられるわけがない」と語る。経済だけではない。停電は医療や福祉現場も襲う。自家発電で一時的にしのげたとしても、長期化すれば手術や人工透析中の患者の、生命の危機となる。火力発電所のトラブルの度に需給を心配する状況をみて、「電気が足りている」とはいえない。---産経新聞といえば、安倍内閣礼賛、自衛隊礼賛の新聞ですが、加えて電力会社礼賛の記事もはじめたようです。いや、今はじめたことでもないでしょうけど。代替電源である火力発電所のトラブルが起きないよう、管理職まで駆り出して、パトロールを続けている。本社でも、給電計画グループのメンバーが、冷暖房が切れた本社に深夜まで残り、天気予報を眺めながら、どの発電所をどれだけ稼働するか計画を練っている。というのが産経の言い分のようです。買いかぶりすぎであることは明らかです。これらのことは、原発が稼動するか否かとはまったく関係ない話でしょう。管理職まで駆り出して、というのは、管理職には残業手当がかからないから安上がりで済む、ということでしかないはずです。天気予報を眺めながら、どの発電所をどれだけ稼働するか計画を練っている、というのも、原発が稼動したところで同じことでしょう。産経は、「電力が足りなくなったら」ということしか書かないわけですが、電気は足りなくても困りますが、余っても困るものです。電気の需要より供給量が多いと、オーバーフローになってしまいます。電力不足を避けるだけなら、事前に発電所をフル稼働しておけばよいのですが、それによって過大な発電量があると、いろいろなところに事故が起こるので、そんなことはできないのです。で、原発は、安定的に電力供給できると言われますが、実際には安定的にしか電力を供給できないのが原発とも言えます。原発は、停止しているかフル稼働かの選択しかなく、需要に応じて出力を増減させることはできません。夜間には、原発以外の発電所をすべて停止しても、発電量が需要より多くなることがあり、そのため、言ってみれば「余った電気の保管場所」として、揚水発電所があるのです。原発は、常に最大出力で運転することしかできないので、需要に応じた発電量の調整は、火力・水力発電所がおこない、それでも吸収しきれない分を揚水発電所が吸収しています。つまり、「天気予報を眺めながら、どの発電所をどれだけ稼働するか計画を練っている。」のは、原発が止まっているからではなく、原発が止まっていようが動いていようが、電力会社として必ずおこなわなければならない日常業務でしかない、ということです。どんな仕事だって、仕事で給料をもらうというのはそれなりに大変なことなのです。それが、何か原発が動いていないことだけが理由であるかのように、原発さえ動けば解決するかのように言うのは、かなり質の悪いプロパガンダと言うとかありません。

2015.04.23

コメント(0)

-

ドローン

ドローン規制急ぐ=テロ防止へ航空法改正も―政府菅義偉官房長官は22日午後の記者会見で、首相官邸屋上に小型無人機「ドローン」が落下したことを受け、「ドローンを利用したテロの発生も懸念される。今回の事案を踏まえ、不断の見直しと検証を政府一丸で行い、テロの未然防止に全力を尽くす」と述べ、航空法など関係法令の改正も含めて規制強化を急ぐ方針を表明した。模型扱いのドローンをめぐっては、航空機の運航に影響を及ぼす空港周辺などを除けば、飛行は制限されておらず、地上から250メートル未満なら自由に飛ばすことができる。これに関し、菅長官は「ドローンの運用実態の把握を進め、公的な機関が関与するルールづくり、関係法令(の見直し)を早急に行わなければならない」と指摘した。政府は今後、航空法を改正して官邸や皇居など重要施設の上空に飛行制限区域を設けることや、電波法を改正してドローンの進入を防御するための電波発信を認めることなどを検討する。専門家や関係省庁幹部らによる対策会議を設置し、具体策を詰める方針だ。菅長官は「今回は行政の中枢の官邸にかかる事案であり、徹底した捜査を行う」と強調。2016年に日本が開催するサミットや、20年の東京五輪・パラリンピックに向け、「あらゆる重要施設について注意を払わなければならない」と述べ、万全を期す考えを示した。---問題の事件(事件か事故かは、まだ判然としていないように思いますが)は、首相官邸の屋上ヘリポートに、ドローンが着陸していた、というもので、そもそもいつからそこに着陸していたのかも、はっきりとは分からないようです。ドローンというものを、私はほんの2~3ヶ月前に知ったばかりで、「へー、今はこんなものがあるのか、欲しいなあ」と思ったのですが、まだ購入はしていません。安いものでは1万円そこそこで買えるようですね。ドローンの魅力は、おそらく軽くて手軽であることであり、飛行性能自体とか登載可能重量、速度や操作可能距離などは(空中停止ができることを除いて)ラジコン飛行機などのほうがよほど上でしょう。つまり、ドローンがテロに悪用可能性がある、というのは確かにそうかもしれませんが、それならそれ以前に、何十年も前から存在するラジコン飛行機がテロに悪用される可能性のほうが、よほど高いのではないか、と思います。写真撮影の利便性の点では、ホバリング能力は大きいですが、爆弾や毒ガスを搭載して突っ込ませようというなら、ホバリングなどよりより積載力が大きく、より高速でより遠方から飛翔できるほうが都合がよさそうに思えます。妨害電波の発信という防御策は、なかなか名案だと思いますが、ただ、ドローンの遠隔操作にはWiFiが使われていることが多いようで、そうすると妨害電波を発すれば、無線LANもおそらく使えなくなるでしょう。ま、官邸の中の人が不便になるだけの話ですけど。テロに使われる可能性があるから、と、何でもかんでも法規制ありき、というのはどうかと思います。ただし、テロ云々はともかく、あまり人ごみの上空で飛ばされて、それが墜落しても、事故が起こる可能性がありますから、そのあたりの対策は必要なのかな、と思います。徹底して捜査を行うのだそうですが、仮に「犯人」が特定できたとしても、現状では罪にに問うことはできないでしょう。だって、違法じゃないから。

2015.04.22

コメント(2)

-

ゼロリスクを求めるな、だって?

いささか旧聞に属する話になりますが、4月15日に、福井地裁が高浜原発3、4号機の再稼働を認めない仮処分を決定しました。私は、素晴らしい決定だと思うのですが、高裁でこの決定が覆されてしまう可能性が高そうにも思えます。で、案の定、この決定は原発推進派から猛反発を受けているようです。例によって産経新聞の社説です、高浜異議申し立て 迅速に決定を覆すべきだ福井地裁による高浜原発3、4号機(福井県)の再稼働を認めない仮処分決定を受け、関西電力は異議や執行停止を申し立てる見通しだ。当然だろう。高浜原発は今年2月、政府が「世界で最も厳しい」と強調する原子力規制委員会の審査を通り、年内の再稼働を目指していた。判決が確定するまで法的効力を持たない本訴訟とは違い、仮処分の決定はただちに効力を持つ。このため、地裁での異議審や高裁の審理で決定が覆らなくては、再稼働はできない。異議審や高裁には、迅速で正常な審理を求めたい。同時に政府や関電はその間も、再稼働に向けた準備を進めてほしい。この決定は速やかに見直されるべきだ。それほど特異な内容である。決定は、高浜原発に対する規制委の審査内容をことごとく否定し、新規制基準に対しては「適合していれば万が一にも深刻な災害は起きないといえる厳格さ」を求めた。いわば、ゼロリスクの証明を迫ったものだ。だがゼロリスクを求めては、車は走れず、航空機も飛べない。一方で決定は、再稼働を認めないことによる経済的リスクや地元への影響などには言及していない。(以下略)---ゼロリスクを求めるのはおかしいと、言い換えるならば「事故が起きたって仕方がない」という言い分です。3.11の事故までは、「原発は絶対安全だ」と言い、それがウソであったことが白日の下にさらされると、今度は、ゼロリスクを求めるな(事故が起きたって仕方がないだろう)という。ある種の開き直りです。「ゼロリスクを求めては、車は走れず、航空機も飛べない。」のだと。池田信夫あたりが言っていることを、産経も言いはじめたわけです。しかし、この言い分には問題があります。第一に、事故が起きた場合の被害の規模です。車の事故も航空事故も、確かに悲惨です。特に航空事故は一度に大勢の死者が出るだけに、避けるために既知の問題については、あらゆる対策が講じられなければなりません。が、しかしです。原発事故においては、国土のかなり広い範囲が、長期間人が住めない土地になってしまいます。福島原発の事故は、それでもまだ、チェルノブイリに比べれば放出された放射能の量が少なかったのです(チェルノブイリのおおむね10分の1)。だから、人が住めない土地も、チェルノブイリほど広大ではありません。しかし、逆に言えば事故が最悪の経過をたどった場合、チェルノブイリ級、あるいはそれ以上の事故になることも、充分ありえました。当時の菅政権も、一時は避難者数千万、という事態の検討をした、と言います。元々無人の土地ならばともかく、人が住んでいた土地です。それを放射能汚染により人の住めない土地にすることは、自動車や飛行機の事故とは異質、異次元の災厄であると、私は思うのです。もう一つ重要なことは、自動車にしても飛行機にしても、非常に便利な乗り物で、それを完全に置き換える手段というものはありません。それに対して電気はどうでしょうか。電気の利用者にとって、必要なことは電気が必要なだけ供給される、ということです。原発から流れてくる電気のほうが火力発電所から流れてくる電気より便利だ、などということはまったくない。要は、途切れなく必要な電気が確保されるなら、手段は問わないわけです。3.11の直後、東京電力の管内では計画停電がありました。しかし、それ以降電気が足りなくなったことは一度もない。2011年から13年まで、毎夏猛暑が続きましたが、それによって電力不足で停電が起きた、ということはありません。2011年の夏だけは、大規模工場などの土日シフトとか夜間シフトがありましたけど、2012年以降はそんなこともなくなりました。皮肉なことに、まだ稼動している原発があった2011年が、電力供給の危機がもっとも叫ばれた年で、原発がほとんど動かなくなった2012年以降は、そんな危機もおおむね遠のいています。つまり、結局はコストだけの問題なのです。原発はもう建ててしまった。莫大な出費をしたから、動かさないと損だ、ということです。もちろん、その結果再び事故が起こった場合、とか高レベル廃棄物の保管・処分費用などはその計算には入っていないですが。「国富」だ何だと言っていますが、結局のところ、ゼロリスク(原発を動かさない)はコストがかかるから続けたくない、ということです。現実には、2013年9月からはすべての原発が止まっていますし、それ以前も動いていたのは大飯原発の2基だけですから、2012年以降はずっと「ほぼすべて」の原発が止まっている状態が継続しています。もちろん、楽々できているとか、余裕があるとか言うつもりはありませんけど、とにかく今原発にまったく頼らずに電力が供給されており、消費者に特に不便を強いているわけでもないことは確かです。値上げを不便というなら、その点は不便といえなくもないかも知れませんが、原発が稼動すれば電気代が下がる、という可能性もまずないと思われます。今できていることも、コストの問題でやりたくない、ということです。安全よりコストのほうが大事だと、そう公言しているのに等しいように思えます。

2015.04.21

コメント(0)

-

ならば戦後70年談話はいらないのでは

侵略、おわび「書く必要ない」=戦後70年談話で安倍首相安倍晋三首相は20日夜に出演したBSフジ番組で、今夏に発表する戦後70年談話に「侵略」や「おわび」などを盛り込むかどうかについて「(村山富市首相談話などと)同じことなら談話を出す必要がない。(過去の内閣の歴史認識を)引き継いでいくと言っている以上、これをもう一度書く必要はない」と述べ、否定的な見解を重ねて示した。 新たな談話では、戦後50年の村山談話に盛り込まれた「植民地支配と侵略」や「痛切な反省」などの表現をどう扱うかが焦点。首相は番組で「私の考え方がどのように伝わっていくかが大切だ」と強調。「歴史認識においては(歴代内閣の)基本的な考え方は継いでいくと申し上げている。そこ(過去の談話)に書かれていることについては、引き継いでいく」とも語った。(以下略)---要するに、「侵略」や「おわび」を盛り込みたくない、ということです。この問題に関しては、た安倍晋三首相による「安倍談話」について検討する「21世紀構想懇談会」の座長代理の北岡伸一が、「安倍さんに『日本は侵略した』と言ってほしい」と発言しています。安倍お気に入りの保守派論客の一人である北岡ですらそう認めているにもかかわらず、安倍自身は侵略と言いたくないようです。まあ、安倍ならそう考えるだろうな、とは思います。「引き継いでいくと言っているから、もう一度書く必要はない」のだそうですが、どう考えたって、本音は「引き継ぎたくないから書きたくない」であることは明らかです。「(村山富市首相談話などと)同じことなら談話を出す必要がない。」と言っているそうですが、実際のところ、過去に触れたからもう一度書く必要はない、というなら、70年談話を出す必要などない、と思いますね。このように書くと、未来志向が大事だ、とか何とかあさっての方向を向いた批判が出てきたりします。戦後70年談話 未来志向の発信が大切だ(産経の社説)だけど、そもそも戦後×年談話、というものをなぜ出すのか。戦争という巨大な災厄を振り返るためにこそ談話を出すのでしょう。戦後×年の節目に談話を出すということ自体が、本質的に未来志向ではなく過去を振り返る行為です。でも、過去というのは未来の道しるべです。過去を振り返る行為がなければ、人は何度でも同じ過ちを繰り返すことになる。過去を振り返る行為について、なんだかんだと適当な理由をつけて、過去のマイナスは見ない、言及しないというのであれば、戦後×年談話を出す意味などないでしょう。まじめな話、こんな首相に70年談話など、出してほしくないですね。もっとも、過去を(とりわけ、過去の悪い部分を)振り返りたくない人が、未来への正しい道を進めるとは、私は思わないけどね。

2015.04.20

コメント(0)

-

1994年南米旅行(ボリビア編3)

1994年の南米旅行記、今回が最終回になります。ボリビア滞在の最終日になってしまいました。(この写真はボリビア編2から今回の記事に移しました)ティワナク遺跡に向かいます。インカ帝国を築いたのはケチュア族の人々ですが、ティワナク遺跡は、インカ帝国よりだいぶ古い時代の文明で、現在のアイマラ族の祖先が興した文明と言われています。例によって未舗装のガタガタ道。とても揺れる車内から、アルティプラーノの平原と、その向こうのアンデスの雪山を撮影。このあたりも海抜高度は4000mを超えます。ラバスの西20kmあまり、ラハというところに着きました。歴史的に見て、ラパスの町の発祥の地がここなのだそうです。ただ、海抜4000mのアルティプラノの高原は、スペイン人にとっては環境的に厳しく、後に、より低い標高の現在のラパスの位置に移転したそうです。直線距離ではラパスからそう離れていませんが、車で1時間くらいかかりました。遺跡に到着しました。遺跡に入ったところで、すぐ近くの村を撮影。蛇と狐の石柱だそうです。その向こうに、カラササーヤの門が見えます。カラササーヤの門太陽の門。ティワナク遺跡の、一番有名な遺跡でしょうか。このとき、何故かこの写真しか撮っていないのです。全体を写した写真を、何故か撮っていないのです。惜しいことをしました。当時の記録に、この像の名前が書いていないのです。なので、検索したところ、ポンセの立像と呼ばれているらしいです。もちろん、ポンセというのはスペイン系の人名なので、後世つけられた通称です。この像のあちこちに、のみで叩いたような凹みがあるのです。ガイド氏の話によると、1970年代軍政期に、このあたりに軍が駐屯していて、この像を標的にして射撃訓練を行っていたことがあるそうで。何とも悲しむべき話です。例によって木は一本も生えていない、荒涼たるアルティプラーノの高原地帯ですが、花は多く、このあたりでは黄色い花が咲き乱れていました。ティワナクは、現在では世界遺産に登録されている遺跡ですが、観光客はほとんどいませんでした。我々のツアー以外に人がいたかどうかは記憶が定かではありませんが、とにかく非常に静かな場所でした。ティワナクからの帰り道、アルティプラノのあちこちに羊と牛がいます。エル・アルトを経て、ラパスのへりに到着しました。眼下にラパスの町が広がっています。どこが町の中心か、分かりますね。そこだけ高層ビルが立ち並んでいます。しかし、我々の乗った車は、ラパスの中心地を素通りして、その更に下に向かいました。そこにあるのは、「月の谷」と言うところ。雰囲気が月の表面に似ている、というので月の谷という名がついたそうです。正直言って、写真が残っているので、「行った」ということは覚えているものの、それほど印象に残る場所でもなく、あまり記憶はないです。翌3月8日早朝、エル・アルト空港発のアメリカン航空機でボリビアを離れ、マイアミで1泊、更にシアトルで乗り継いで成田空港まで、帰路もまた長い旅路でした。ちなみに、この旅行の際、日本で予約して行ったのは往復のアメリカン航空の便と、マイアミでのトランジットの際の宿だけなのです。勝手の分からない米国の、空港近辺の宿を飛び込みで探せる自信がなかったので。(サンティアゴからラパスまでの航空券も日本で購入せず、サンティアゴで購入した)でも、結局マイアミというところは英語をしゃべらなくても、ほぼスペイン語だけで押し通して用が足りるところなんですね(空港だから、でしょうけど)。ホテルのレストランのウェイトレスなんて、私がガタガタの英語で話している間は取り澄ましたような態度だったのが、スペイン語を話すと知った瞬間に態度が豹変して、やたらと親切になるし。というわけで、その次、2001年の旅行の際はマイアミのトランジットすら飛び込みで宿を取りました。※なお、写真に日付が刷り込まれていますが、カメラの時計は日本時間のままなので、ボリビア時間では午後になると翌日の日付になっています。そのため、私が記事中で×日とかいているのと、写真の日付がずれているところが何箇所かありますので、念のため。

2015.04.19

コメント(0)

-

報道管制をしようという話

自民党:BPOに政府関与検討 「放送局から独立を」自民党は17日、NHKとテレビ朝日の報道番組で「やらせ」や政治的圧力があったとされる問題に関連し、NHKと日本民間放送連盟でつくる「放送倫理・番組向上機構」(BPO)について、政府が関与する仕組みの創設を含めて組織のあり方を検討する方針を固めた。しかし、番組の内容などの問題点を検証するBPOに政府が関わることには識者らの間で批判も出ている。同党の川崎二郎情報通信戦略調査会長が17日、同調査会後に記者団に語った。川崎氏は、法律で担保された第三者機関が放送内容をチェックする欧州の仕組みを例に挙げ、「テレビ局がお金を出し合う機関できちんとチェックできないなら、独立した機関の方がいい。BPOがお手盛りと言われるなら、少し変えなければならないのかなという思いはある」と述べた。BPOを法律で規定することには党内にも慎重意見があるが、同党幹部は「政府側の人間や官僚OBを入れるなど別の方法もある」と述べ、政府がBPOに一定程度、関与できる仕組み作りは可能との認識を示した。同党は海外の例も参考にしながら検討する構えだ。しかし、鈴木秀美慶応大教授(メディア法)は「欧米では放送事業者を監督する機関は、政府からの独立が担保されているのが主流だ。放送事業が総務相の免許制の日本では、その代わりに放送局の自主規制が重視されている。BPOはそうした考えに沿って設置された」と指摘。BPOを法制化することに対しては「言論機関を閣僚が監督するという根本的な問題を放置したまま、報道の自由への配慮を欠いた仕組みを作ることになってしまう」と批判した。同調査会は17日の会合で、NHKとテレビ朝日の役員から聴取した。この日は事実関係の確認にとどめ、内容に踏み込んだ質疑はしなかったが、来週以降、小委員会で放送法やBPOの立場などを含めて議論する。(以下略)---自民党の言っていることは、要するに自分たちの政権にとって気に食わない放送を許さないために吊るし上げを行うぞ、ということに過ぎません。「テレビ局がお金を出し合う機関できちんとチェックできないなら、独立した機関の方がいい」と言ったそうですが、「政府側の人間や官僚OBを入れる」機関のどこが「独立した機関」なのか。「法律で担保された第三者機関が放送内容をチェックする欧州の仕組みを例に挙げ」たそうですが、「第三者機関」とは企業・組織などが、責任説明を果たし、透明性を確保するために設置する合議制の組織。公正・中立な専門家によって構成され、調査・評価・提言などを行う。犯罪・法令違反あるいは社会的非難を招くような不正行為が発生した場合などに設置される。というものです。(デジタル大辞泉の解説)政治に関わる問題を検討するのに、政府の立場を代弁する存在が「第三者」になるのか。当事者を第三者と称するのは詐称というもので、形容矛盾も甚だしいのです。要するに政府が思うようにコントロールしたい、そのために、外見上第三者を装いつつ、実際は政府の意のままに操れる監督機関を作りたい、ということです。言論の自由、報道の自由の自殺行為に他なりません。政権を握るものは、言論の自由に対する干渉に、特に抑制的でなければならないと私は思うのですが、安倍政権にそういう意識はまるでないようです。「安倍色」の国づくりのために、反対勢力は力ずくで排除したい、ということなのでしょうか。おそろしいことです。

2015.04.18

コメント(1)

-

1994年南米旅行(ボリビア編2)

前回に続き、21年前の南米旅行記です。ボリビアの首都ラパスから、鉱山の町ポトシまで夜行バスで往復したのですが、この間のことについては、以前に記事を書いたことがあります。チリの鉱山事故ただ、新たに何枚か写真をアップしました。これは、以前にもアップした写真ですが、コントラストが強すぎて黒がつぶれていたので、フィルムスキャンしてみたら、だいぶきれいな写真になりました。ポトシのパイラビリ鉱山の中に入るツアーの、出発直前の写真です。これも、以前の写真と同じものです。鉱山の中、同じツアー参加者の女性(ハンガリー人)とツーショット(笑)ただし、彼女は既婚者で、同じツアーにボリビア人の夫、それに彼女自身の両親も参加していました。この鉱山ツアーが原因で、ひどい高山病になってしまったのは、以前の記事に書いたとおりです。あのときの高山病による頭痛のひどさは、今までの人生で、それ以前もそれ以降も一度も経験したことのないものでした。よく一晩で治ったと思いますが、とにかく12時間くらい宿でくたばっていたら治ったので、翌日は普通にあちこちを歩き回ったわけです。こうやって見ると、草は生えていますが、木は見事なまでに、ただの1本も生えていません。ポトシの街中には、街路樹がありますが、街の外には本当に木がないのです。川べりまでおりていきました。この場所はどの辺りで、ポトシからどのくらい歩いたのかなと、改めてグーグルマップで調べてみると、ポトシの旧バスターミナルから川にぶつかるまで、道なりで4kmくらいはあるようです。川にぶつかったところまでで引き返したのか、さらに先まで歩いたのかはまったく記憶がありません。帰りは途中からバスに乗ったので、トータルでの歩行距離は5kmくらいでしょうか。たいした距離じゃないけど、4000mの高地、その日の明け方まで高山病の頭痛に苦しんでいたことを考えると、結構歩いたといえるかもしれません。うら若き美女の写真ですよ(笑)ポトシのバスターミナル付近で撮った写真です。どういう状況で撮ったのか、まったく記憶がないのですが、私から声をかけたはずがなく、多分「撮って」と言われたのだろうと思います。彼女たちも、21年経った今は20代後半くらいになっているはずです。ポトシには、ラパスから夜行バスで来て、1泊だけしてまた夜行バスでラパスに帰るという、強行軍もいいところのスケジュールでした。しかも、途中オルーロ-ポトシ間は未舗装道路で、ものすごく揺れた。ゆっくり眠れたのは、オルーロからラパスまでの間だけでした。しかし、4000mの夜空は、驚くほど満天の星空だったことを覚えています。ラパスには早朝到着して、こんな時間にチェックインできる宿はないだろうなと思って、パスターミナルで2時間くらい時間を潰した記憶があります。で、結局ポトシにいく前に泊まっていた宿に、また泊まりました。前回の記事に、宿の名前は忘れましたと書きましたが、その後家捜ししたら「地球の歩き方」の当時の版が出てきまして、泊まった宿の名前が特定できました。シングルで1泊13ドルとあるので、ボリビアの基準で言えば結構いい宿に泊まったようです。ラパスに戻ってきた日、ではなく、写真の日付を見るとその翌日のようですが、ムリージョ広場(国会と大統領府があって、ショッピング街もある一角。東京でいえば永田町と銀座があわさったような場所)で軍楽隊の演奏。日曜日だったようです。吹奏楽だけど、フォルクローレの曲ばかりを演奏していました。当時の記録を見ると、クエッカを演奏して、さらにカルカスの「チュキアグ・マルカ」という曲(吹奏楽アレンジ版)を演奏していたようです。チチカカ湖に近いティワナク遺跡の発掘品を集めた、野外博物館。しかし、日曜日は休館で中に入れなかったようです。この翌日、実際にティワナク遺跡の見学に行きました。ラパスの中心街は海抜3600mくらい、山の上は4000m超です。立ち並ぶビル群。これだけ見ると、海抜3600mという高さを感じませんが。ライカコタの丘にて、韓国のテレビ局が撮影をしていました。なぜ、レポーターがサッカーボールを持っているのか。この年、1994年はワールドカップ・米国大会が開催されています。例の、ドーハの悲劇で日本が初出場を逃してしまった大会です。その米国大会に、ボリビアは何十年ぶりかで出場し、韓国と対戦したのです。そのことにからんでの取材だったようです。確か、結果は引き分けだったと思います。残念ながらボリビアも韓国も、決勝トーナメント進出はできなかった。この大会、ボリビアは、南米予選でブラジルを破って本選出場を決めています。ただし、ボリビアがブラジルに勝ったのは、このラパスのスタジアムにおいてです。3600mという標高の威力はすさまじかったわけです。その後、ラパスのスタジアムでの国際試合開催については、他国からクレームが付いて、激しい綱引きが続いています。一時ラパスでの国際試合が禁じられそうになり、エボ・モラレス大統領がボリビア最高峰サハマ山(6542m)山頂でサッカーを行うパフォーマンスを行っています。そのパフォーマンスが功を奏したのかどうかは定かではありませんが、2014年のワールドカップでは、ラパスのサッカー場で予選は行われています。ただ、南米各国とも、ラパス対策を講じるようになったため、残念ながらボリビアは1994年大会を最後に、ワールドカップ出場権は逃し続けています。同じくライカコタの丘からの撮影です。岩の向こうに、問題のサッカースタジアムの観客席最上段がちょっと写っています。町を歩いていたら、コンサートのチラシを発見。音楽家たちの連帯コンサート、というような内容で、2日間の日程、この写真を撮ったのは3月6日で、すでに初日のコンサートは終了していましたが、もちろん2日目のコンサートを見に行きました。ただ、撮影自由のペーニャではないので、そのコンサートの撮影はしていません。ムシカ・デ・マエストロス/マヌエル・モンロイ・チャサレータ/グルーポ・ノルテ・ポトシ/バレー・ナイラ(踊り)となっています。ムシカ・デ・マエストロスは、日本人ケーナ奏者菱本幸二さんが参加していたグループで、その後、縮小編成版の「アカパナ」というグループが度々来日公演を行っています。(ムシカ・デ・マエストロス自体は20人以上の大編成なので、とても海外公演はできない)グルーポ・ノルテ・ポトシもまた、3年前に来日公演を行いました。参考までにムシカ・デ・マエストロスのプロモーションビデオ。この演奏では、菱本さんの姿は見当たらない一方、日本人のバイオリン奏者小松小百合さんが加わっています。そして、ボリビア最高のケーナ奏者ロランド・エンシーナスがケーナを吹かずにコンサルティーナを弾いている。(実は、バイオリンだってすごく上手い人ですが)グルーポ・ノルテ・ポトシ。文字どおり、ポトシ北部の民謡を専門に演奏するグループ。同じボリビアのフォルクローレといっても、まるっきり違う音楽だ、ということは理解いただけるでしょう。サガルナガ通り付近の楽器屋・民芸品店街。でも、ここでよい楽器を探し当てるのは、なかなか大変です。以下、更に続く予定(いつ写真をアップできるかは定かではありませんが)

2015.04.17

コメント(2)

-

ニートが立候補

落選の「ニート25才」候補に千葉市長 「参院選比例区なら当選も」千葉市議選花見川区(定数10)に立候補し、「ニート」を全面に押し出す白黒コピーの選挙ポスターなどでインターネット上で話題になった上野竜太郎氏の選挙戦について熊谷俊人市長は13日、「市議選だと一部の地域の人しか投票できないが、ネットで全国的に話題になったのだから参院選比例区だったらひょっとしたら受かるぐらいの票になったのでは」と述べた。一方で「地方選は地元の活動とネット上の活動のバランスが必要」とも指摘。地方選ではネットだけの活動での当選は難しいとの考えを示した。上野氏のポスターは氏名と「ニート25才」としか書かれておらず、顔写真もない白黒コピーだったことがツイッターなどで話題に。選挙カーなどによる一般的な選挙活動は行わず、10年間の引きこもり経験から同じ境遇の人の気持ちを代弁するなどと真摯に訴えた選挙公報やブログの内容にネット上で支持が広がったが、15人中12位で落選した。---この人、落選したとはいえ、50万円の供託金は没収を免れたとの話。まったくの泡沫候補ではなく、一定の支持は得たということで、なかなかやるなあ、と思います。ただ、参院比例区ならひょっとして、というのは現実的には難しいでしょう。千葉市議選の供託金50万円でさえ、安い金額ではありません。まして参院比例区の供託金は600万円です。しかも、比例区は一人では立候補できません。どこかの党派に所属して、その公認候補としてしか出馬できない。自分で党派を作るとしたら、候補者が10人必要ですから、3300万円は必要(選挙区なら供託金は300万円なので、選挙区に9人、比例区に1人が、供託金が最も安く上がる)ということになってしまいます。3300万円は言うまでもなく、600万円だって、ニートであるいち個人が何とかできる金額ではないでしょう。仮にどこかの既成政党から出馬するとして、どこの党でしょうか。本人のツイッターには日の丸が出ているようで、そこだけ見れば自民党?でも、サービス残業の問題や、もちろん引きこもりの問題に目を向けて立候補した、という経緯は、あまり自民党的ではりません。いずれにしても、もし彼が「こういうスタイルの選挙運動をするのですが、立候補したいです」と既成政党の公認を求めても、多分、公認してくれない、または、供託金は負担してくれないのではないでしょうか。そして、公認候補だったとしたら、そこまでの話題性も注目も、集めることはできなかっただろう、と思います。無所属だから注目を集めたわけで。しかし、そう考えると、政治家のなり手というのは、いったいどういう人たちだろう、と考えてしまいます。普通のサラリーマンが、自らの職をなげうって、というのは、あまりにリスクが高すぎます。退職して政治家への道に挑んで、落選すれば、ただの無職ですから。そう考えると、やたらと二世議員ばかりが増殖している昨今の状況は、二世議員が有利な立ち位置にいる、ということばかりではなく、二世議員以外の人が、「政治家になりたい」という動機を持ちにくい社会状況になっている、ということも言えそうです。実際のところ、維新の党(に限らないかもしれませんが)など、議員としてのレベルに疑問符がつく人が最近急増しているように思います。社会人として疑問符がつくような人ばかりが政治家を目指す(あるいは、親の七光りで政治家の切符を約束される)というのは、非常に困ったことであるように思います。

2015.04.15

コメント(0)

-

1994年南米旅行(ボリビア編1)

1994年2月の旅行記続きです。2月27日にアルゼンチンのメンドーサに行って、28日にサンティアゴに戻ってきて、翌3月1日には、ボリビアのラパスに移動しました。89年のときは、チリ北端のアリカからサンティアゴまでバスで30時間かかりましたが、今回は旅行期間も短いので、飛行機を使いました。ただ、飛行機の出発が午後、何時だったか忘れましたが、多分3時頃だったのだと思います。記録を見ると、その日午後1時前までサンティアゴの市内観光をしていたようです。以前に紹介した写真です。89年に美女と写真を撮った、サン・クリストバルの丘から、眼下のサンティアゴ市内を撮りました。で、この後空港に移動して、ラパス行きの飛行機に乗ったわけです。使ったのは、ロイド・ボリビア航空です。後に倒産して消滅しましたが、当時はボリビアのナショナル・フラッグキャリアでした。で、私の乗る予定だった便が、かなり遅延しました(ラパスから来る便が遅延したので、玉突きで折り返し便も遅延した)。搭乗手続きの際に係員にそう説明されたらしいのですが、私はすっかり聞き落としてしまい、飛行機が来ない来ないと首を長くして待っていたら、もう一人同じように待っている人がいました。ドイツ人の女性で、旧東ベルリン在住と言っていました。要するに、あまりスペイン語のできない外国人二人だけが、「ラパス行きの便は遅延しています」という説明を聞き落としてしまったわけです。でも、そのおかげで、そのドイツ人と結構親しくなりました。念のため書いておきますと、私より相当年上、おそらく50歳くらいと思われる方ですので、あしからず。(私は当時26歳)飛行機は、アリカ経由でラパスのエル・アルト空港に到着。宿をどうやって決めたかは記憶がまったくないのですが(予約などはしていなかった)、そのドイツ人の女性と同じ宿に泊まったんじゃないかと思います。空港で紹介してもらったのかな。1989年のときに泊まった宿よりは、かなり中心街に近く、バスターミナルから徒歩5分もかからない場所でした。宿の名前は忘れましたが、1泊7~8ドルだちたかなあ。シャワーは共同ではなく、部屋についていたと思います。で、宿に着いたその足で、荷物を置いたら即ペーニャ(ペーニャというのは同好会、サークルという意味ですが、ボリビアではフォルクローレのライブハウスをそう呼ぶ)にライブを聴きに行きました。そのドイツ人と一緒だったように記憶しています。ペーニャ・ナイラ。ボリビア・フォルクローレの世界では半ば伝説と化したペーニャです。世界的チャランゴ奏者エルネスト・カブールが経営していたお店です。残念ながら、この次、2001年にラパスを訪れたときには、もう閉店していました。2009年の来日公演の際のエルネスト・カブール(左側)の演奏です。アウトクトナといわれる、スペイン征服以前の、笛と太鼓だけの演奏スタイルの音楽です。太鼓は、ワンカラと呼ばれるタイプで、竹ひごをつないだ共鳴線が張ってあり、スネアドラムのような音がします。こちらは、普通の太鼓が使われています。笛は、フラウタと呼ばれる横笛です。こちらは、笛は縦笛のピンキージョと呼ばれるものです。笛は、ほとんど村ごとに異なる、様々なタイプがあります。ケーナは、こういうアウトクトナ音楽の世界ではケナケナとかチョケーラと呼ばれますが、実はこのタイプの笛はアウトクトナ音楽ではあまり使われないようです。サンポーニャ(シーク)は、かなり使われますが、楽器としては、いわゆるフォルクローレで使われるものとはかなり違いがあります。踊りも入ります。クエッカの踊りですね。衣装から考えると、ボリビア南部・タリーハのクエッカのようです。実は、このとき、先のアウトクトナ楽団が弦楽器抜きでクエッカを演奏して、その伴奏に合わせて踊っていました。クエッカというのはスペイン系の踊りの代表ですから、先住民系のアウトクトナとは、世界の違う音楽です。普通は、アウトクトナがクエッカの伴奏なんてしません(できません)。私も、そんな取り合わせはこのときしか見たことがありませんが。ボリビア南部、タリーハ出身のグループ。タリーハの音楽は、ボリビアよりむしろアルゼンチンに近いものです。アルゼンチンを代表するサンバやチャカレーラをもっぱら演奏していました。ポトシ北部地方の音楽です。ポトシはチャランゴと言う楽器の生まれ故郷といわれ、チャランゴの原型となった様々な弦楽器が使われています。普通のチャランゴは現在はナイロン弦ですが、チャランゴの原型は金属弦です。ディアブラーダの踊りの衣装です。ペーニャの演奏は、夜9時か10時くらいに始まって、終わりは夜中の1時2時らしいのですが、さすがにそんな時間まで粘るのは無理で、12時にならないくらいの時間に宿に引き上げたのだと思います。クラルケン・オロスコというチャランゴ奏者兼チャランゴ製作者の工房。ロンロコという大型チャランゴがほしいと思ったら、ちょうど作りかけがあって、完成したら売る、という話になりました。写真に写っている手前右側の楽器が、後日私が購入したものです。(写真の時点では未完成)でも、実際に購入するまでにはいろいろと大変でした。帰国までに手にできないかと思いましたよ。完成日がコロコロ変わるから。右側に立っているのが、クラルケン・オロスコです。今も使っています。いや、たまにしか使っていないけど。翌日、ラパス市内にて。この日の夜、夜行バスでポトシの町に向かいました。

2015.04.14

コメント(0)

-

50分間の演説

米州首脳会議:カストロ議長、演説50分 米に積年の恨み空白の半世紀を埋める50分間の独演会だった。11日の米州首脳会議で、キューバのラウル・カストロ国家評議会議長は、米国に対する恨みをぶちまけた。「さあ、私の出番が回ってきたぞ」カストロ議長は両手をもみながら、円卓に居並ぶ首脳たちをぐるりと見回した。キューバが米州機構から排除されたのは1962年。輪の中へ戻るのに半世紀を要した。「指定された演説時間は8分だが、私は過去6回の首脳会議から排除されていたわけで…8×6=48分くらいは話しても構わないだろう」笑いが起き、同意を示す拍手に包まれる。だが冗談はここまで。時間軸を19世紀まで戻し、欧米列強に侵略されたキューバの近代史をとうとうと語り始めた。「ちょうど117年前、1898年4月11日だ。米大統領は議会から承認を得て、独立戦争を起こした。勝利と引き換えにキューバ人の流した血が川となった。味方の顔をしてやってきた米国は、いつの間にか占領者として我が国を奪い取っていた」(中略)兄フィデル氏の言葉も引用した。「植民地支配と帝国主義による征服や奴隷制が、現代における開発の遅れや貧困の原因であることを忘れてはならない」一方で国交正常化を決断したオバマ大統領へ敬意を表すことも忘れていなかった。「オバマ氏は正直な男だと思う。我々はこれからもオバマ氏を支えていかねばならない」オバマ氏は口を結んでうつむいて聞いていた。---ラウル・カストロが、米州首脳会議で「50分も演説した」ことがニュースになっているようですが、事情を知る人から見れば、「50分しか演説しなかったの?」ということになります。兄であるフィデル・カストロは、1960年の国連総会で4時間半演説したことがあります。(それでも、国連総会における最長演説記録ではないらしいが)国内では10時間演説し続けたこともあるらしい。それに比べれば、50分の演説は、実にかわいい。「笑いが起き、同意を示す拍手に包まれる。」というのは、おそらく居並ぶラテンアメリカ各国の首脳は、みんなそのことを知っていて、「えっ5時間演説するかと思ったら、たったの50分?」くらいに思ったに違いありません。フィデル・カストロは、ただ演説が長いだけではなく、大変な名演説家として知られています。モンカダ兵営襲撃失敗事件で逮捕された際、裁判において自分で自分の弁護を担当し(フィデルはもともと弁護士だった)、「歴史は私に無罪を宣告するであろう」という弁論で、死刑判決を回避したことは、あまりにも有名です。兄フィデルに比べると、弟ラウルは、あまり名演舌家という評は聞いたことがありません。ラウルの演説は聴いたことがないので、検索したら今回の演説が出てきました。決して演説が下手ではありませんが、兄フィデルと比べてしまうと、というところですね。しかし、確かに「6倍」というところで笑いを取っています。フィデルの演説に関しては、YouTubeに多くの動画が上がっています。ニューヨークの国連総会における演説です。だいぶ高齢になってからの演説です。1994年12月、キューバ共産党大会での演説のようです。動画の時間だけで1時間48分ある。スペイン語圏の中でも特になまりがきつくて、分かりにくい双璧が、チリと、カリブ周辺(特にキューバ)といわれます。しかし、カストロの演説での話し方は、非常に分かりやすい。国連総会での演説は、カリブ訛りをかなり消しています(多少残ってはいるけど)。一方、国内での演説である共産党大会は、国連総会より明らかにカリブ訛りがはっきりしている。YouTubeを検索したら、チェ・ゲバラの国連総会での演説も出てきました。ゲバラの演説は・・・・・・、多少「原稿を読んでいる」という印象が残り、カストロに比べるとちょっと、というところではありますが、まずまず悪くはない演説と思います。米国への恨みをぶつけた、とありますが、周知のとおり、米国とキューバは歴史的な和解、国交回復に向けて進んでいます。次の米州首脳会議では、どんな演説になるでしょうか・・・・・・。いや、次の米州首脳会議は多分3年後、そのときラウルはもう現役ではないかもね。

2015.04.13

コメント(5)

-

1994年南米旅行(アルゼンチン編)

1989年の南米旅行について、ちょっと前に6回に分けて写真をアップしました。この旅行は、大学4年の10月から11月にかけてでした。その翌年3月には無事大学を卒業して、ある会社の社員となり、4年近く勤務したのですが、結局1994年に退職しました。退職した翌日には、南米に飛んでいました。(厳密には、退職にあたり有給休暇を消化したので、旅行期間中も会社に籍はありました)で、このときの旅行は、1994年2月23日に成田を出国、24日にチリ入国、27日にアルゼンチンに出国して28日チリ再入国、3月1日ボリビア入国、9日にボリビアを出国して11日に成田に帰国しています。旅行期間は17日、現地滞在は14日(ただし、ボリビアからは早朝の飛行機に乗ったので、実質的な滞在は13日)でした。89年に、初めて南米に行ったときは、リマの最初の宿と、翌日のリマからクスコへの航空便は日本から予約をして行ったのですが、このときはサンティアゴに朝到着することもあって、日本からは何も予約せず現地で宿を探した記憶があります。長距離バスターミナルからすぐ近くの宿だったように思います。で、到着した翌日、サンティアゴから約100kmあまり西の港町、ビーニャ・デル・マールとバルパライソに行きました。(2つの町は隣接していて、ビーニャ・デル・マールは海のリゾート地、バルパライソはチリ最大の港)泊まったのはビーニャでしたが、見物したのはほとんどバルパライソでした。シーフードレストランに入ったら、何故かキッコーマンの醤油があったことを覚えています。あと、海軍の博物館に入って、港を周遊する遊覧船にも乗ったように思います。バルパライソ名物のエレベーターにも乗ったんじゃなかったかな。ビーニャには1泊だけして、サンティアゴに引き返し、89年の旅行の際お世話になった老夫婦の家に遊びに行った。しかし、老夫婦自身は不在で、娘夫婦が応対してくれたのは、先の記事に書いたとおりです。このあたり、記憶と記録が不整合をきたしていまして、チリには24日入国、翌25日ににビーニャに行って26日にサンティアゴに帰ってきて、27日にメンドーサに行っている。あれ、私はいったいいつ、ガストンさんの家に遊びに行ったのだろうか、といろいろ考えてみると、おそらく、ビーニャから帰ってきた日だったのだろうと思います。サンティアゴとビーニャの間は、バスで2時間程度なので、午前中のうちにサンティアゴまで戻ってきたのでしょう。で、サンティアゴから1泊2日でアルゼンチンのメンドーサまで行ったのですが、当時、アルゼンチンはメネム大統領の統治下、1ドル=1ペソの固定レートの時代です。非常にペソ高のレートのため、ドル換算では、アルゼンチンの物価は東京並と言われていました。メンドーサの宿は、確か25ドルくらいでした。バスターミナルの観光案内所で紹介してもらった宿だったように記憶しています。日本の規準で言えば25ドルは安いですが、南米旅行者の基準ではすごく高いのです。ちゃんとお湯の出るシャワーが室内についている宿でしたが。夕飯を食べに行って、適当なお店でメニューを見たら、これも値段が高くてびっくり、一番安いサンドイッチが9ペソ(1ドル100円くらいでしたから、900円ということ)で、東京で食べるより高いじゃないか、と思いつつ、注文せずに店を出るわけにも行かず、仕方なく注文したら、サンドイッチは超巨大でした。このサイズで900円なら、高いとはいえないかも、と思ったり。2月下旬、南半球なので東京でいえば8月下旬に相当する時期です。かなり蒸し暑かった記憶があります。サンティアゴもそこそこ暑かったですが、メンドーサはもっと暑かったように記憶しています。さて、長々と旅行記を書いていますが、肝心の写真はどこに行ったのでしょうか。実は、メンドーサの着いた日までの写真は、何かの失敗で撮影できていないのです。何で失敗したのかは覚えていませんが、当時、すごくショックを受けたことは覚えています。間違って感光させちゃったのかなあ。というわけで、写真が残っているのは、メンドーサ滞在2日目からなのです。2日目と言っても、メンドーサ滞在は1泊2日、その日の午後にはチリのサンティアゴに戻るため、町を見物する時間はお昼過ぎまででした。メンドーサという町は、ワインの里として知られていて、ワイナリー(スペイン語ではボデガ)があちこちにあります。なので、この日はボデガ見学に行きました。GIOL(ヒオール)というワインメーカーです。当時メンドーサでは一番大きな蔵元だったようです。でかい樽が並んでいます。当時、日本ではまだアルゼンチンワインなんて、簡単に手に入るものではありませんでした。今は、チリワイン、アルゼンチンワインはどこでも売っていますね。コンビニですら手に入る。もっとも、どちらかと言うと日本ではチリワインのほうがアルゼンチンワインより多いかな。このGIOLのワインは、私は日本で飲んだことはありません。ちなみに、GIOLのホームページはこちらです。で、ワインを1本買ったのですが、当時私はまだワインの味とかよく分からなくて、ワイン=赤という思い込みがあって赤ワインを買って帰ってきたのですが、その後、私は赤より白の方が好きだ、ということに気付き、今では白ワインばっかり飲んでいます。蔵元の外観です。何しろ旅行に出る前日まで仕事をしていたので、「アルゼンチンに来てまでタイムカードを見てしまうとは」と思った記憶があります。当時、私の前職の職場でもこれとまったく同じようなタイムカードを使っていたので。ボデガ見学を終えてバスターミナルに戻ってくると、予約してあったサンティアゴ行きのバスは運休になっており、代替便のコレクテイーボ(乗り合いタクシー)に乗せられました。大型バスがワンボックスに化けてしまった。でも、実は本来運賃はバスよりコレクティーボのほうが高いらしいのです。そっちのほうが所要時間が短いから。だから、本当は得をしたのかもしれません。草原の向こうにアンデス山脈が見えています。メンドーサとチリのサンティアゴの間は、直線距離では300kmもありません。ただし、そこにはアンデスの大山脈が聳え立っています。アンデスは、ベネズエラからパタゴニアまで、8000km近い長さの巨大山脈です。山の高さでは、ヒマラヤに一歩譲りますが、長さでは世界一の山脈です。そのアンデス山脈の横幅が一番広くなるのは、ペルー南部からボリビア、チリ・アルゼンチン北部にかけての一帯です。そこからかなり南に下ったメンドーサ、サンティアゴ近辺では、アンデス山脈の幅は、だいぶ狭くなっています。が高さはアンデス山脈中随一です。何しろ、南米最高峰アコンカグア山はこの山域にあります。どんどん山の中に入っていきます。雪山が見えています。これ、なんて山だろう。アコンカグアとは形が違うようですが。登ってきました。峠の一番上は、標高3000mを超えたはずです。それでも、ペルー南部やボリビアのアルティプラノよりは標高はちょっと低いかな。日光いろは坂も目じゃないくらいのヘアピンカーブの連続。こんな難所を馬で越える旅行者・・・・・・と、思ったのですが、改めて写真を見ると、この馬、耳が長いですねえ。つまり、馬じゃなくてロバですかね。いずれにしても、大変な旅でしょうね。峠を越えて、チリ側に下ってきました。このあたり、夏なので何もないですが、冬は降雪がかなりあるようで、スキー場のリフトがありました。でも、木はぜんぜんないのです。というわけで、再び゛サンティアゴに戻ってきました。で、この続きは、断片的に何回か記事を書いたことがあります。チリ、そしてサンティアゴのこと(後半が94年の旅行に関する話)チリの鉱山事故ただ、全部を網羅はしていないので、以前に記事を書いていない部分について、次回も旅行記を続けたいと思います。

2015.04.12

コメント(0)

-

株価が2万円台に一瞬到達したそうで

株価一時2万円の大台に 15年ぶり10日の東京株式市場は、国内企業の業績拡大や景気回復への期待感を背景に買い注文が出て、日経平均株価は一時、15年ぶりに2万円の大台を回復しました。10日の東京株式市場は、取り引き開始直後から買い注文が出て、日経平均株価は取り引き時間中として平成12年4月17日以来15年ぶりに2万円の大台を回復しました。その後は当面の利益を確保しようという売り注文も増えて値下がりに転じ、日経平均株価の終値は前日より30円9銭安い1万9907円63銭でした。~日経平均株価はことしに入ってからの3か月ほどで2500円余り、率にしておよそ14%値上がりしています。株価上昇の背景には、外国為替市場で1ドル=120円前後の円安ドル高水準が定着し、輸出企業などの業績拡大への期待感が高まっていることに加えて、大企業を中心に賃金引き上げの動きが相次いでいることで今後の消費の回復にも期待が出ていることなどがあります。そして、日本株を買っている主体として3つの存在が指摘されています。その一つが日本株の売り買いのおよそ60%を占める「海外の投資家」です。海外の投資家が株式を買った額が売った額を上回る、いわゆる「買い越し」の状況は2月が2000億円余り、3月が5300億円余りに上り、このところの上昇を支えていることがうかがえます。残る2つの存在が「年金基金」と「日銀」です。公的年金の積立金を運用するGPIF=年金積立金管理運用独立行政法人は、去年、国内株式の運用の割合をそれまでの「12%」から「25%」に増やす方針を決めました。実際に去年末の時点で、国内株式の運用の割合は19.8%にまで増えています。日銀も去年10月の追加緩和以降、株式を組み込んだETFと呼ばれる投資信託を保有残高が年間3兆円増えるよう買い入れており、年金基金の運用方針とあわせて株価に影響を及ぼすものとして市場関係者の注目を集めています。(以下略)---株価2万円台回復、よかったよかった。と、一応言っておきます。株価が上がること自体は、さほどめでたいとは思いませんが、それが景気回復の一環であり、それによって雇用増大や賃金上昇に結びつくなら、悪い話でもありません。結びつくなら、です。現実にどれだけ結びついているのかは、いささか疑問の余地ありと思いますが。株価だけが上がっているんじゃないかと、そんな気がしないでもありません。ただ、アベノミクスが雇用や賃金の向上に結びついているようには思えないのですが、間違いなく言えるのは、もしアベノミクスがこければ、雇用や賃金には極めて大きな悪影響があるだろう、ということ。リーマンショックのときもそうでした。リーマンショックの前、2006年とか2007年頃、景気拡大と言われていたけど、そんな実感はまるでありませんでした。だけど、リーマンショックによる恐慌の実感は、確かにあった。私自身の仕事上の都合でいえば、アベノミクスが崩壊して不景気、なんて事態は絶対に起こってほしくない。リーマンショックのときのことを思い出すと、寒気がします。仕事だけのことではなく、引用記事によれば、年金積立金が株式にかなり突っ込まれているそうです。もしアベノミクスが崩壊したら、私の年金(私だけではないけれど)はいったいどうなるのか。だけど、願望とは別に現実の予測としては、アベノミクスが長期的に上手く行くとはどうしても思えないのです。失敗が1年後か5年後かは分かりませんが、永続するようなものではないことだけは確かでしょう。そのときには、私の年金も吹っ飛んでしまうのでしょうねえ。どうも、株価2万円という景気の良い話にもかかわらず、明るい未来の予測を立てにくいなと思ってしまいます。

2015.04.11

コメント(0)

-

米・キューバ外相会談

<米国>国務長官とキューバ外相会談…テロ指定解除作業完了ケリー米国務長官は9日、キューバのロドリゲス外相と訪問先の中米パナマで初めて会談した。米国務省が発表した。米キューバの外相会談は1958年以来57年ぶりで、61年の断交後では最高レベルの会談となる。会談内容は明らかにされていないが、昨年12月に打ち出した国交正常化方針を巡り意見を交わした模様だ。オバマ米大統領は9日、訪問先のジャマイカの首都キングストンで記者会見し、キューバのテロ支援国家指定について米国務省の見直し作業が完了したと明らかにした。結果を関係省庁が精査し、大統領に勧告を行う。指定解除は国交正常化の一環でキューバが求めており、オバマ氏は対応を明言しなかったが、近く解除を決断するとみられる。(略)オバマ氏は10、11両日にパナマで開催される第7回米州首脳会議でキューバのカストロ国家評議会議長と接触する予定。(以下略)---米キューバ国交回復へ交渉開始が報じられたとき、私もこのブログに記事を書きましたが、すぐに国交回復するかと思いきや、なかなか先に進まないものですね。でも、もうこの流れは止まらないでしょう。国交回復は、そんなに先のことではないでしょう。この週末にトップ会談が実現するのでしょうか。それはともかく、外相会談の写真に笑ってしまいました。この身長差はなかなかのものです。キューバの外相、背が低いですねえ。ちなみに、引退したフィデル・カストロは、学生時代にピッチャーをやっていて、メジャーリーグ入りの話もあったというだけあって、身長190cm以上という大男。しかし、弟で現国家評議会議長であるラウル・カストロは、兄よりはかなり背が低い。オバマは身長185cmだそうなので、フィデルよりは低く、ラウルよりは、多分高いんじゃないかな。

2015.04.10

コメント(2)

-

日本中を安倍色に染めないと気がすまない、ということか

国立大に国旗掲揚・国歌斉唱要請へ 首相答弁受け文科相安倍晋三首相は9日の参院予算委員会で、国立大学の入学式や卒業式での国旗掲揚や国歌斉唱について、「正しく実施されるべきだ」と述べた。これを受け、下村博文文部科学相は「広く国民に定着し、国旗国歌法が施行されたことを踏まえ、各大学で適切な対応がとられるよう要請したい」と話した。次世代の党の松沢成文氏の質問に答えた。松沢氏は「国立大学の入学式卒業式に国旗国歌があるのは当然」と指摘。安倍首相は感想として、「税金でまかなわれていることに鑑みれば、教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきだ」と応じた。文科省は今後、学長が集まる会議や各大学への通知など何らかの形で国旗・国歌の意義を伝え、理解を求める方針。ただ、大学の自治があるとして、「強制や指導はできない。最終的な判断はゆだねることになるだろう」(担当者)という。---「強制や指導はできない」という当たり前のことが最後に書いてあるものの、大学の入学式・卒業式のやり方を、政府がああしろこうしろと「要請」(要求)すること自体、おかしなことだと私は思います。そもそも、小中高校の入学式・卒業式に日の丸・君が代を政府が一律に強制すること自体に私は反対なのですが、まして大学ですよ。安倍は「税金でまかなわれていることに鑑みれば、教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきだ」と答弁したそうですが、そもそも教育基本法のどこに、入学式や卒業式の日の丸・君が代のことが書いてあるのか?教育基本法どこにも書いていません。したがって、「教育基本法の方針」と日の丸・君が代は全然関係がない。関係があるのは学習指導要領です。学習指導要領には、入学式・卒業式の際の日の丸・君が代のことは書いてある(そのような規定に私は反対ですが)。しかし、学習指導要領は、高校までの学校教育についてしか定められていません。大学に学習指導要領はない。だから、大学の入学式・卒業式に日の丸・君が代を無理押しできるような、いかなる根拠もありません。でも、安倍は、法的な規定がどうあろうと、やろうとするんでしょうね。要するに、日本中を安倍好みの価値観の国にしたいと(できるかどうかは別の問題ですが)そういうことです。私には、おぞましいという以外の感想は出てきません。

2015.04.09

コメント(6)

-

5月10日(日)演奏のご案内

また、神奈川県大和市で演奏します。第7回湘南軽音楽フェスタ5月10日(日)12時開場/12時30分開園大和市高座渋谷学習センター多目的ホール 小田急江ノ島線高座渋谷駅前出演 エストレージァ・アンディーナ他(ラテン・フォーク・オカリナ・歌謡曲・シャンソン・ジャズなど、フォルクローレは4グループ出演予定)入場無料前回2月11日に同じ場所で演奏した音源です。(録画に失敗したため音源のみ)今回は、このときと1曲だけ同じ曲を演奏しますが、あとは曲を変える予定です。---話は違いますが、1989年に南米を旅行した際、私は初めていろいろな楽器を現地で買ってきました。それまで、私が持っていたフォルクローレの楽器は、アルゼンチン製のアルノルド・ピントスのケーナ1本だけ。それが、この旅行で、一挙にケーナを3本くらいと、サンポーニャ1組、それにチャランゴを買いました。しかし、それらの楽器はその後どうなったのかというと、残念ながら一つも現役では使っていません。チャランゴは、確か現地で5000円くらいで買った安物でしたが、日本に持って帰ってしばらくしたらブリッジがはがれてしまい、修理に出したもののまたはがれてしまい、それであきらめて新しい別のチャランゴ(今も使っているレネ・ガンボア製)を買いました。ケーナは、買った当時はボリビア式の運指に私が対応できず、結局お蔵入り。その後日本で買ったボリビア製のケーナに乗り換えました。サンポーニャも、結局日本で購入したものに乗り換えてしまいました。(その後、このとき購入したものは知人に譲ったように思います)ボリビアのラパス、とくにその一角のサガルナガ通りには楽器屋が軒を並べています。が、その中で質のいい楽器はというと、実はあまりない。いや、今は知りません。当時はあまりなかったのです。ちゃんとした楽器は、数が少ない上に高いです。店頭に吊るしで売っている楽器は、ほとんど民芸品レベルで、だから私もそのときは民芸品レベルの楽器ばかり買ってきてしまったのです。二度目と三度目にボリビアに行った際は、そのあたりを心得ていたので、かなりマシな楽器を買ってきましたけどね。でも、品質的に一番間違いないのは、日本でボリビア製の楽器を買うことだったりするのです。もちろん、その分高いですけど。

2015.04.07

コメント(0)

-

中国の抗日戦勝記念日

中国の抗日戦勝記念行事、安倍首相にも出席打診か中国外務省の華春瑩報道官は24日の定例会見で、抗日戦争勝利70周年の記念行事に安倍晋三首相の出席を要請したことを示唆した。軍事パレードなどの記念行事は9月に実施される公算が大きが、中国政府はこれまでのところ、どの国の首脳を招いたかについては明確にしていない。(以下略)---10日以上前の記事ですが、こんな報道がありました。それに対して安倍の反応は、公式には不明ですが、欠席の方向と報じられています。参加すべきと思いますが、あの安倍ですから、参加するわけないな、とも思います。今から10年前のロシアの対独戦勝60周年記念式典には、ドイツも招待されて出席しています。(当時シュレーダー政権)そして、日本も招待されて小泉首相が出席している。今回対独戦勝70周年式典は、ウクライナ問題の影響などで先進国の元首は軒並み欠席のようですけどね。(安倍は、こちらも招待されているが欠席の意向らしい)一部報道で、今回の中国の抗日戦勝記念式典に欠席する理由として、軍事パレードがあるから、と言われますが、軍事パレードなど、ロシアの対独戦勝60周年式典のときだってありましたから、理由になっていません。要するに、かつて敗戦国だった国のトップとして、自国に対する戦勝記念式典に出席するという度量が、シュレーダーにはあったけど安倍にはない、ということなのでしょう。もちろん、単なる度量だけの問題ではなく、和解と友好関係のアピールという側面もあるのでしょうが、そういうアピールをする気も、安倍にはないのでしょう。残念なことです。

2015.04.06

コメント(0)

-

1989年、南米旅行6(チリ編2)

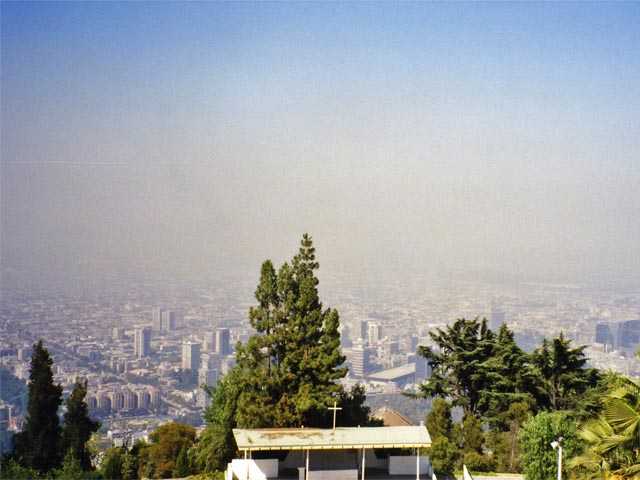

前回の記事の最後に、「次はチリ編ですが、この旅行のチリの部分については以前に記事を書いたことがあります。」と書いたのですが、以前に書いた記事以外にも、まだまだ写真があるので、チリ編2ということで、旅行記を続けたいと思います。チリ編1はこちらです。チリ、そしてサンティアゴのことこちらの記事に書いたことと重複しますが、ボリビアの実質的首都ラパスから空路チリ最北端の町アリカに到着しました。そういえば、このとき、同じくラパスのエル・アルト空港からアリカ空港まで、私の乗った飛行機(LANチリのB737)と並行して、双発プロペラ機のDC3が飛んでいました。尾輪式で双発というと、DC3しかないですよね。(改めて調べたところ、DC4以降は4発機なので、間違いない)当時たって骨董品のような飛行機でしたが、写真は撮り損ねました。南米では、こんな飛行機も現役か、と驚いた記憶があります。ペルーのリマが年間降水量たった13mmで、サウジアラビアのリヤド(94mm)より降水量が少ないと書きました。ところが、上には上(あるいは、下には下)がありまして、リマよりもっと降水量が少ないのが、このアリカをはじめとするチリ北部なのです。アリカの年間降水量は、何と0.8mmです。世界一の乾燥地帯と言ってよいのではないかと思います。しかも、リマほどに霧が立ち込めるわけではない(それでも湿度は平均で70%台と高めですけど)ので、本当に植物がまったくありません。が、その割には水が不足しているようには感じません。宿では、シャワーが不自由なくジャージャー使えた。ボリビアのアンデスから流れ下ってくる川の水があるからです。下着を洗濯したら、1時間かそこらでカラカラに乾いたのはさすがだと思いました。砂漠のど真ん中に森で囲まれた養魚場があって、カモメの群れが待っている姿というのは、なかなか驚くものがあります。ただし、ここは海からそれほど離れていませんけど。アリカから、タクシーで20分くらいだったと思うので、せいぜい10km程度かな。アサバ渓谷というところです。ここに博物館があって、それを見に行ったのですが、展示内容はまったく記憶がありません。ハチドリがいました。アリカには、2泊か3泊したのかな。前にも書いたように、ここから首都サンティアゴまで、約1600kmを一気にバスで移動しました。初日はひたすら砂漠。バスのかなり前のほうの席に座っていたのですが、道路の前方が、ずーっと逃げ水でした。バスにエアコンがなく、しかし窓が開かない(天窓だけ開けていたので、多少は風が入ってきたかな)ので、暑かった記憶があります。アリカからサンティアゴまでの所要時間は約30時間。長かった。今にして思えば、イキケ、サントファガスタ、カラマ、ラ・セレナ、途中に立ち寄りたい町がいくつもありました。次に行く機会があるかどうかは分かりませんが、そのときは是非・・・・・・。バスの中で知り合って、家に泊めていただいた老夫婦。とても親切でした。おじいさんは、ギターを背中に背負って弾く特技を持ってました。(もっとも、今にして思うと、私もチャランゴなら背中で弾けるし、ギターは大きさが厄介ですが、要するに手元を見ないでギターを弾ける人なら、背中弾きはそんなに難しくないです)この家には、1994年にも再訪しました。ただ、そのときは、老夫婦はいなくて、娘さん夫婦と親族一同が歓迎してくれました。このお2人は、またアリカに行っていたのです(アリカにも子供が住んでいるので会いに行っているとの話でした)。ただ、おばあさんは車椅子生活になっていて、もうバスでは無理なので飛行機で行ったと言っていました。だから、肝心のお2人には、1989年の一度しか会っていないのです。あれから21年、お2人とも、天寿を全うされたでしょうね・・・・・・。2度目の訪問までは文通を維持していたのですが、残念ながら、その後連絡が途絶えてしまったのです。サンティアゴでは、老夫婦の家に1泊だけ泊めてもらって、翌日の夜行バスでパタゴニアの入口、プエルト・モンに向かいました。サンティアゴから南に1000km、3日間で陸路を2500km以上移動したわけです。チリの北のほうは超砂漠、サンティアゴ付近はそれよりはマシとはいえ、そこそこに乾燥地帯、それに対して地理の南部は緑滴る大地です。プエルト・モンから、日帰りで更に南のチロエ島を目指しました。バスごとフェリーに載っていきます。チロエ島北部の小さな町、アンクドに到着です。プエルト・モンからバスとフェリーで1時間くらい、と思っていましたが、改めてグーグルマップで確認すると、プエルト・モンからアンクドまで、80kmくらいあります。しかもフェリー込みですから、2時間くらいかかったのでしょう。何にもないところですが、フラッと入った食堂の料理(シーフードだったけど、何の料理だったかは忘れました)がおいしかった。チロエ島には、更に南にカストロという町があります。そこまで行きたかったけど、さすがに日帰りじゃ無理かなと思ってあきらめました。アンクドから更に60kmくらいありますから、1時間くらいでしょうか。何もないひなびた漁村ですが、博物館があり、帆船が展示されていました。博物館の管理人だったか、売店の人だったか(男性)と話をしたことおぼろげに覚えています。当時、ペラペラと会話できるようなスペイン語力はなかったので、きっと英語で話したのだろうと思います。非常にうろ覚えなのですが、日本にも津波があるだろう、みたいな話をしたような。日本と同様、チリも地震国ですからね。突然ですが、日本に帰ってきて、山中湖畔から富士山を撮影しました。・・・・・・・・というわけではなく、チリ富士ことオソルノ山です。富士山より標高は1000mくらい低いものの、高緯度のため山頂には氷河があります。湖はジャンキウェ湖です。チロエ島に行った翌日、プエルト・モン近郊の国立公園に行きました。ただ、このときは現地の旅行代理店で申し込んだツアーだったので(チロエ島はツアーではなく、個人で行った)、貸切バスであっちこっち回ったので、どことどこに行ったのか、よく分からないのです。「地球の歩き方」の当時の版にあるペトロウェというところに行ったのだと思うのですが、プエルトバラスを経由して、ジャンキウェ湖の湖畔を通って、その先は地名を覚えていないのですが、グーグルマップで見ると、ジャンキウェ国立公園をとおって、トドス・ロス・サントス湖まで行ったのではないかと思います。このあたりは、チリ編1のほうが、たんさん写真をアップしてあります。ナンキョクブナの深い森と、雪山、雪解け水のきれいな川が続く、とてもいいところです。今だったら、山に登りたくなってしまうところです。一枚だけ、前の記事にアップした写真を再掲しますプエルト・モンには2泊したのか3泊したのか、正確には忘れましたが、再び夜行バスでサンティアゴに向かいました。大統領府、通称モネダ宮殿です。これは、別の写真をすでに2枚アップしてあります。まだ、ピノチェト政権の時代です。もっとも、このとき大統領選の最中でした。反軍政派連合コンセルタシオン・デモクラシアのパトリシオ・エイルウィンが勝ち、ピノチェト政権が幕を閉じる1週間か2週間前のことです。サン・クリストバルの丘。ケーブルカーで登ったのでしょう。更に、ロープウェーに乗り継いだような、遠い記憶があります。サンティアゴは、実は目の前にアンデスの雪山がそびえているのですが、大気汚染がひどくて、普段は全然見えません。ところが、この公園まで上ってくると、汚れた空気の上に出るため、アンデスが見えるのです。ただ、その写真は撮らなかったようです。今だったら、歩いて登るだろうな。昨日の記事で紹介しましたが、今日の記事に移動しました。サン・クリストバルの丘で撮ったようです。細かい説明は不要でしょう。サンティアゴの中心街。今経営危機に陥っている、どこぞの家電メーカーの広告がありますね。この旅行でボリビア入国は89年10月31日、チリへの出国が11月8日でした。チリは11月20日に出国しています。全部通算すると、10月22日成田発、23日未明ペルー着、11月20日(確かお昼前頃)サンティアゴ発、11月22日成田着。全行程32日間で、現地滞在日数は29日間。こんな長い期間の旅行は、もう機会がないかもしれません。次に行く機会があるとしたら、前述のとおり、アリカからサンティアゴまで直行ではなく寄り道したいし、アンデスの裏側(アルゼンチン側)のメンドーサからサルタ・フフイ・ウマウァカをとおってボリビアまで行きたいし、チロエ島は南は島で行きたいし、もっと南の南部パタゴニアにも行きたいし・・・・・・、ペルーは北のほうに(トルヒーヨ!!それにワスカランを望むワラスにも)行きたいし、ボリビアでは6000m峰ワイナ・ポトシにアタックしたいし・・・・・・、行きたいところだらけなんだけど、それを全部一度に実現しようと思ったら、旅行期間は3ヶ月必要かも、残念ながら、その夢は当分実現しないでしょうね。でも、現地滞在1週間でもいいから、また行きたいぞ。

2015.04.05

コメント(5)

-

1989年、南米旅行5(ボリビア編)

ボリビアには3回行っていますが、初めて行った1989年のときは、写真がそれほど多くないので、記事1回で終わると思います。前回、チチカカ湖畔をペルーからボリビアに国境を越えたところまで書きました。チチカカ湖(グーグルマップ)こちらのチチカカ湖の地図を見ていただくと分かりますが、ペルーのプーノからボリビアのラパスに向かう道は、前半は1本とかありません。しかし、チチカカ湖がくびれるあたりから、南北2本のコースに分かれます。南側(デサグアテロ-グアキ-ラパス)は、ずっと湖岸の道を通ります。一方、北側(ユングーヨ-ラパス)は、チチカカ湖の大小の湖のくびれ部分を通過します。私が乗ったバスは、この北側コースを通りました。国境を越えてボリビアに入ってすぐのところに、コパカバーナという町があります。同じ地名がブラジルのリオ・デ・ジャネイロにあり(つづりも同じ)、多分知名度もそちらのほうが上ですが、ボリビアにもコパカバーナがあるのです。バスは、その近辺で昼休憩を取りました。(観光客向けのバスだったので、食事がセットされていたように記憶しています)この写真は、そのコパカバーナ付近からチチカカ湖を撮りました。「Isla del Sol 太陽の島」のすぐ近く(インカ発祥の地という神話がある)ですが、写真には写っていません。遠方の山は海抜6368mのイリャンプ山(と、説明されたとアルバムに記載してあります。)まだまだチチカカ湖は続く。湖の大小のくびれ部分は、ごく狭いものの海峡、いや湖峡になっていて、湖水面はつながっています。つまり、ユングーヨでペルーの国境を越えた先のチチカカ湖の半島部分は、ボリビアのほかの領土とは地続きになっていない、いわば飛び地のようなものです。湖峡の幅は、グーグルマップの縮尺からの類推で600mか700mくらいのようです。日本だったら橋がかかっているでしょうが、ここには橋がない。渡船で渡します。客を降ろした空のバスと、乗客と、別々の渡船で渡りました。そのときに撮った写真だと思います。チチカカ湖を越えてからは、ラパスまでまっしぐら、なのですが、未舗装道路で、とにかくガタガタと揺れました。ボリビアは幹線でも未舗装道路が多いのです。プーノを朝出て、国境を越えたのがお昼頃、ラパス到着は夕方でした。なお、1994年にティワナク遺跡(チチカカ湖の近く)まで行ったときも道は未舗装でしたが、2001年にラパスからチチカカ湖まで行ったときは、舗装道路になっていました。(89年と同じルートだったかどうかは定かではありませんが)ラパスの中心地、ムリリョ広場の大聖堂(カテドラル)同じくムリリョ広場に面した国会議事堂。ボリビアの憲法は、首都所在地をスクレと定めていますが、実際の政府機能はほぼすべてラパスに集まっており(スクレにある主要な政府機関は、最高裁判所だけ)、実質的な首都はラパスです。海軍兵学校。と、訳すのが正しいかどうかは分かりませんが、海軍の学校です。バスターミナルの裏手にありました。この次、1994年にボリビアに行ったときは、この海軍兵学校から比較的近い場所の宿に宿泊したので、この前を何度も通りました。ボリビアは現在内陸国ですが、19世紀の太平洋戦争でチリに奪われた海沿いの領土返還を求めて、海軍を維持し続けています。もっとも、Wikipediaの記述によると現在は陸軍の管轄下にあり、戦力の過半は海兵隊(ようするに陸上兵力)のようです。この、98年のときにラパスで泊まった宿は、名前は忘れてしまいましたが、中心街からはだいぶ坂の上にあって、中心街との行き来には、車の往来の激しい交差点を2つくらい超えなければならなかったように記憶しています。シャワー共同で、1泊3ドルか4ドルだったんじゃなかったかと思います。値段にうるさいフランス人の旅行者とバスの中で知り合い、彼らと帯同して同じ宿に泊まったので、そこになったのでした。(だって、当時はスペイン語たいして話せなかったからねえ)シャワーは、ボリビアにはよくある、電熱器でお湯を温めるタイプで、実際にはあんまり温まらない。それに、おぼろげな記憶で、シャワーの電源スイッチを入れたら、室内に稲妻が走ったような。この写真は以前にも紹介したと思います。ラパスからオルーロに向かうバスから、アルティプラーノを撮影。竜巻が見えます。ラパスからオルーロまでは、オルーロの町のどこか。Che Vive チェ・ゲバラは生きている、という落書き。オルーロでは、何故かこの1枚しか写真を撮っていません。バスターミナルで、偽警官に現金260ドルほどを奪われて、ショックで写真どころではなかったのでした。、1泊2日でラパスに引き返してきました。ラパスではひどい下痢で2日くらい寝込んだ記憶があります。先に見えるのは、ロータリー式交差点。このロータリーに、4本か5本の道が合流し、しかもそこに信号機のある横断歩道はなかったのです。交通量は結構多い、宿からラパスの中心まで行くのに、このタイプの交差点を2つ超えなければならず、毎度毎度神経を使って行き来した記憶があります。この写真も以前に公開したことがあります。楽器屋とペーニャ(ライブハウス)、民芸品店の立ち並ぶサガルナガ通りです。ペーニャ・ナイラ(チャランゴの神様、エルネスト・カブールが経営していたお店)がまだ存在した時代、赤い文字のPEÑA NAIRAの看板が確認できます。カブール自身は健在ですが、お店はずいぶん前に閉店になりました。こちらは、逆に中心街よりだいぶ坂を下ったあたりです。イベリア航空の広告がありますね。当時はラパスのエル・アルト国際空港にイベリア航空が乗り入れていたのでしょうか。あったとしてもその後撤退し、2000年にはドイツのルフトハンザもラパス線から撤退しました。で、そのエル・アルト国際空港です。改めて写真を見直したら。ワイナ・ポトシが写っているではないか。このときはエル・アルト空港からチリ北端の町アリカまで、LANチリ航空のB737で飛びました。アルバムの書き込みによると、航空券が81ドルで税金が24ドルだったようです。距離は300kmくらいだったか、所要時間は1時間もかかりませんでした。以前に、マチュピチュでであった日本人と、チリノプエルト・モンで再会した話を書きましたが、その彼は、この間をバスで移動したそうです。道が悪くてひどい目にあったようなことを言っていました。なるほど、こりゃ確かにすごいところです。アンデスの雪山から流れ下る川が、深い峡谷を刻んでいます。このあたりがまだボリビアなのか、もうチリに入っているのかは判然としませんが。次はチリ編ですが、この旅行のチリの部分については以前に記事を書いたことがあります。チリ、そしてサンティアゴのことこちらを参照してください。と、書いたのですが、気が変わってチリ編の続編も書きました。

2015.04.04

コメント(0)

-

MR03LN使用1ヶ月

1ヶ月前に、MR03LNという新しいモバイルルータを使い始めたことを記事に書きました。モバイルルータMR03LN使用期間が1ヶ月に達したので、何となく現状報告です。なお、私の使用環境は、Bluetooth接続でiPad mini1台のみを接続、MVNOなので動画の視聴はなし、という条件です。まず、起動と休止がiPad miniからの遠隔操作でできるというのは、非常に便利です。もちろん、スマホやSIM内蔵タイプのタブレットを使っている人にとっては、何を今更、な話でしょうが、wi-fi専用のiPad miniを使っているので、たとえば電車内でiPad miniとモバイルルータの両方をかばんから取り出して、電源スイッチを押して(誤操作防止のため、モバイルルータのスイッチは長押ししないと反応しないし)、モバイルルータだけかばんにしまって、という動作が、満員電車の中だと、結構わずらわしいものです。かといって、モバイルルータの電源を入れっぱなしにしておくと、半日経たずにバッテリー切れになってしまいます。それが、このモバイルルータを導入したことで、iPad miniだけをかばんから取り出して操作すればネットにつながる、満員電車内では、これは非常に大きな差だと感じました。で、安定性ですが、休止の遠隔操作に関しては、この1ヶ月で失敗したことは一度もありません。起動のほうは、時間がちょっとかかる場合があります。反応がない(と感じて)もう一度起動をかけると「見つかりません」になってしまいます。あれ、と思って本体を確認すると、起動しているのです。要するに、本体が起動しているときは、起動をかける操作に対しては「見つかりません」という反応を返すようです。そのことに気がついてからは、ゆっくり待つことにしました。あと、面倒といえば、起動後に改めてbluetoothのリンクを確立する操作をしなければならないことでしょうか。アンドロイドだとbluetooth自動接続のアプリがあるようですが、iOSにはそういうものがないのです。バッテリーのもちは、実は以前のモバイルルータと大差がありません。以前のモバイルルータは、使わないときは電源を落とす(その間、バッテリーは減らない)、MR03LNは使わないときは休止状態にする(その間もわずかにバッテリーは減る)という違いのためです。以前の記事で、ずっと休止状態を続けた場合は、公称250時間に対して、それを上回る300時間以上バッテリーがもつことを報告しました。しかし、通信中の場合は、Bluetooth接続の場合、公称24時間ですが、実際にはそこまでもたないようです。連続稼動し続ける検証はしたことがないので、バッテリーの減少割合からの類推ですが、おそらく21~22時間程度です。もちろん、それだって充分に長持ちですけど。私の場合、iPad miniを使うのは、1日の間に平日はだいたい1~2時間、土日は、使ったとしても自宅のWiFiに接続するので、モバイルルータは使いません。そうすると、だいたい5~6日もつかどうか、という感じです。月曜の朝満充電で金曜まで何とか、というくらいです。それで、実稼動時間は8~9時間くらい。前のモバイルルータは公称6時間半、実際には7時間半~8時間だったので、それよりやや長い程度です。もちろん、休止状態を使わずに電源を落とせば、20時間以上使えるはずですが、それではこのモバイルルータの最大のメリットを封印してしまうので、意味がない。接続速度は、bluetooth接続で午後9時に自宅で計測したところ、最大で1.35Mbps、平均977kbpsでした。同じくWiFi接続だと・・・・・・あれ?最高1.6Mbpsで平均8847kbpsで、Bluetoothと大差ない。ま、以前に計測したときは、屋外で確か7Mbpsくらいの速度を計測したことはありました。追記 土曜日の朝9時に同じく自宅で検束したところ、Bluetooth接続で最速1.43Mbps、平均1.05Mbps、WiFi接続では最速6.58Mbps、平均で4.21Mbpsでした。やはり、昨晩は回線が込み合っていたようです。この速度なら、HD画質の動画だってOKでしょう(見ないけど)。ただ、地下鉄に乗っていると、時々接続が切れることがあるのです。あれっと思って確認すると、モバイルルータ自体はLTEの電波を受けているのです。もっとも、地下鉄内ですから、切断から電波強度確認までに十数秒、数百メートルは動いているので、その瞬間の電波強度は分かりません。Bluetoothのリンクは切れていない。同じ場所で複数回起こったことがあるので、やっぱり電波の強度かもしれません。前のルータは3G固定で使い(LTEより3Gの方がバッテリーがもつから)、周波数は2100MHzと800MHzの2バンドだけでした。MR03LNはNTTドコモが使う4つの周波数帯すべてに対応ですが、体感的な回線速度、快適性は、前のモバイルルータと大差がない、という結論です。つまり、前のモバイルルータより明確によいのは、遠隔操作で起動休止ができる点だけで、ほかは大差がない、とも言えます。だけど、その遠隔操作というのが決定的に大きなメリットで、もう以前のルータには戻れません。

2015.04.02

コメント(0)

-

1989年、南米旅行4(ペルー編4)

チチカカ湖畔の町プーノから、ウロス島に向かいます。チチカカ湖は面積8000平方キロ以上、琵琶湖の10倍の広さです。淡水湖としては南米最大の湖で、しかも標高3800mという富士山頂より高い高地にあります。チチカカ湖(グーグルマップ)地図を見て分かるとおり、プーノは巨大なチチカカ湖の中では小さな湾の中にあります。チチカカ湖の最大水深は281mだそうですが、このあたりは深さは浅いようで、カーニャ(葦)がたくさん生えていました。ウロス島の近くだと思います。ウロス島に着きました。ウロス島というのは、実は大量のカーニャ(葦)を浮かべて作った浮島です。人間というのは、本当にどんなところにでも住んでしまうんですねえ。カーニャと言うのは、一応葦としておきましたが、サンポーニャの材料に使われるもので、日本の葦よりずっと太くて、厚みもあります。ただ、竹(厳密には、南米に自生しているのは竹とは違うバンブー)に比べるとやっぱり軽くてもろいですが。このカーニャを大量に浮かべて、更に常時上から新しいカーニャを補充し続けます。水中で、腐ったカーニャはだんだん沈んでいくので、新しいカーニャを補充し続けないと維持できないようです。何故かバレーボールのネットがあります。ウロス島の住民はチチカカ湖の漁業を生業としているといわれますが、実際のところ現在では観光が主要産業じゃないかな、という感じです。浮島の上に土を持ち込んで、農業もやっているらしいです。造営中(?)らしき浮き島。浮島は一つではなく、次の島に向かいました。写真では不鮮明ですが、チチカカ湖はボリビアとの国境の湖なので、小さなモーターボートでもペルーの国旗を掲げて航行していました。こちらの浮島には教会があります。確か、学校もあったはずです。浮島のどこかに、見晴台があって、そこに登って撮影したようです。(このあたり、記憶が欠落しています)プーノの町に戻ってきました。プーノから国境を越えてボリビアのラパスに向かいます。これが、チチカカ湖本体の湖面。向こう岸がかすかにしか見えません。さすがに大きな湖です。実は、当時ボリビアには入国ビザが必要でした。ところが、このビザがなかなか入手できないのです。日本での取得はかなり難しく、隣国で取るのが一般的と言うのですが、ペルーのリマには1日しか滞在しておらず、ボリビア大使館に行く時間はなく、プーノの町でボリビア領事館に行ったのですが、「領事が不在で発行できない」との話。でも、ラパス行きのバスでは「そんなの国境で取れるから、全然問題ないよ」と。実際、国境の町ユングーヨという小さな町にボリビア領事館があり、バスが止まっている間にビザを取って、問題なくボリビアに入国できました。しかし、国境で取得するビザって、ビザの意味があるのか?と思いますけどね。その後ビザ不要になったり、また必要になったり二転三転していますが、私がその後2回渡航した際は、いずれもビザ不要でした。現在もビザ不要です。ビザをとったユングーヨの町から、ほんのわずかバスが走ると、国境のイミグレに到着しました。ボリビアに出国しました。当時のパスポートを見ると、1989年10月23日にペルーに入国し、31日に出国しています。というわけで、ペルー編はここまでです。南米は合計3回行きましたけど、ペルーには一番最初のこのときしか行っていません。また行きたいなあ。ボリビア編に続く予定ですが、明日アップするのは難しいかも。。

2015.04.01

コメント(2)

全25件 (25件中 1-25件目)

1