2012年03月の記事

全26件 (26件中 1-26件目)

1

-

フルートアンサンブル倶楽部

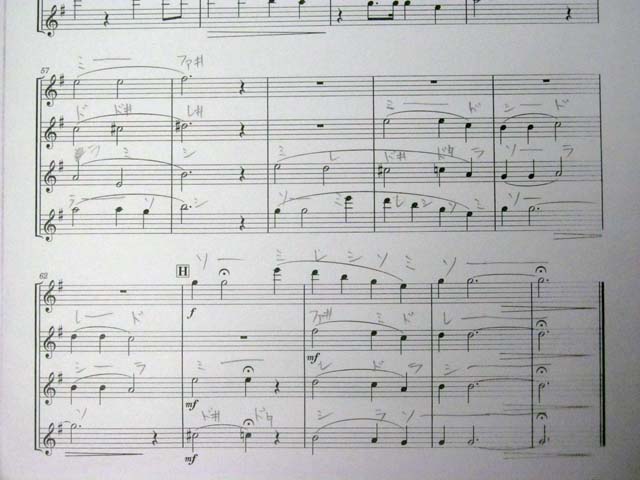

2月初めに、パールフルートの「フルートアンサンブル倶楽部」に参加した話を書きました。このときは、途中から全く吹けなくなって、撃沈してしまいました。で、今日はそのとき以来のフルートアンサンブル倶楽部でした。当ブログの常連たかさんも参加されていました。(いろいろな事情により、来月以降は参加がちょっと難しくなるそうですが)前回かなり恥ずかしい思いをしたので、今度はみっちり練習を積んで臨みました。ただ、当初の予定では4重奏の4パート全部練習して臨むつもりだったのですが、結局は第1と第4フルートのパートしか練習できませんでした。しかも、前回は10人くらい参加者がいた記憶があるのですが、今回は6人だけ。途中で一人変えられたので、4重奏の時は5人。つまり1パート1人ずつしか人がいないのです。えーーーーー、と思いましたが、まあよく考えてみれば、人前で演奏するときは1パート1人に決まってますね。ケーナだってそうです。(サンポーニャはそうじゃない場合もあるけど)曲は、「上を向いて歩こう」でした。結局私は第4フルートを吹きました。大筋では、だいたいちゃんと吹けたんじゃないかと思います。前回は、最前列に座ってしまって、恥ずかしい楽譜(譜面に「ドレミ・・・」とルビを振っている、私以外にそんなことをしている参加者はいなかった)を講師の先生にのぞき込まれてしまったのですが、今回は早めに行ったので、後方の席をゲット(笑)。恥ずかしい楽譜はのぞき込まれませんでした。ところで、今更な話ですが、実は楽譜の読み方を、私はまだまだ知らなかったのです。今日使った楽譜はこれです。曲の一番終わりの部分ですが、ここを吹いていて、「あれ、自分で練習していたのと違うぞ!!」と気がついたのです。何が問題だったか分かりますか?この記号です。この記号を私は知らなかったのです。だから、そのまま吹いていたら、一人で飛び出してしまって、一瞬パニック状態に。えーーー、何がどうなったの???と思ったら、これはスピードを落とす記号なんですね。そういえば、p(ピアノ)とかf(フォルテ)とか、その意味は知っていましたが、そんなものまったく気にすることなく練習してました。我ながら、ほんとに楽譜のことは何も知らないなと、改めて痛感。でも、このくらいの難易度の曲なら、何とか他の参加者の足を引っ張らずについていくことができそうです。(中級者向けクラスは、多分ちょっと無理だと思いますが)とりあえず次回(4月21日)も予約してしまいました。ただ、この日は夜に別グループの練習が入っているんだよなあ。体力が保つだろうか。ちなみに、その別グループはこちらです。アウトクトナと呼ばれる、フォルクローレの中でも、特に原初的な演奏スタイル。フルートアンサンブルという洗練の極みの音楽とこの音楽を、同じ日に掛け持ちすると、体力以前に頭が混乱するかも・・・・。

2012.03.31

コメント(2)

-

震度7

<首都直下地震>震度7広範囲に 文科省がM7.3試算首都直下地震の想定見直しを進めてきた文部科学省の研究チームは30日、東京湾北部でマグニチュード(M)7.3の「東京湾北部地震」が発生した場合の揺れの強さを試算した新たな震度分布図を公表した。東京都区部~千葉市周辺にかけての震源域のうち、県境の東京湾岸で地震が発生したと仮定した場合、東京都江戸川区、江東区、品川区、大田区、川崎市など広範囲で震度7の揺れが予想された。国は今後、「最大震度7」を念頭に首都圏の被害想定や防災対策を見直す方針。首都圏の各自治体にも見直しが迫られる。(中略)チームの纐纈(こうけつ)一起東京大教授(応用地震学)は30日記者会見し、「多くの仮定に基づく試算なので、条件を変えると震度分布も大きく変わる」と強調。「試算の精度が甘い」ことを理由に、震度別の自治体名などは公表しなかった。今回想定した「東京湾北部地震」は、過去に発生したことが確認されていない。ただし国の地震調査委員会は、防災計画などの参考にするため、1885~2004年に首都圏で起きた五つの地震(M6.7~7.2)の発生頻度から「首都直下地震は30年以内に70%の確率で起きる」としている。---私は、というより大多数の人が同様でしょうが、震度7の揺れは経験したことがありません。昨年の東日本大震災で、東京の震度は5強でした。職場は、建物の低層階なので、壁の石膏ボードに亀裂が入ったり、外壁が剥がれたりはしましたが、ものが落ちたり崩れたりはありませんでした。ただし、同じ建物の上の階では、すべてのロッカー、本棚などがひっくり返ってしまったそうです。そして、自宅。自宅は3階なのですが、一応かろうじて家具の転倒はありませんでした。本棚やタンスなどにはすべて転倒防止のつっかえ棒をしていたおかげだと思います。ただし、つっかえ棒は大きく位置がずれてしまいました。そして、本棚やCDラックの上方段からは、本やCDが軒並み落ちました。震度5強でも、そんな状態なのです。震度7だったら、いや6強でも、つっかえ棒では家具の転倒を食い止めることはできないでしょう。一応、つっかえ棒に滑り止めを挟んでみましたが、これも気休めかな。それ以前に、朝の通勤ラッシュの地下鉄で震度7に遭遇したら。かつて、地下鉄は地震に強いという説がありましたが、阪神淡路大震災の時、神戸の地下鉄は大きな被害を受けています。仮にトンネル自体が壊れなかったとしても、走行中なら脱線は免れないでしょう。そのとき、私の命がある可能性は、果たしてどれくらいでしょう。特に、列車が川を越えているときに地震が起きたら、まず命はないだろうなと思ってしまいます。しかも、直下型が来るときは、緊急地震速報は役に立ちません。たとえ5分前でもいいから、地震予測ができれば、相当違うと思うのですが、その実現は目下のところは難しそうです。

2012.03.30

コメント(0)

-

その機長の名は

機長が客室で暴れ米機緊急着陸 「爆弾」などと叫ぶ米ニューヨークからラスベガスに向かっていたジェットブルー航空の旅客機で27日、機長が客室で「爆弾」などと叫んで暴れたため、乗客が取り押さえた。同機はテキサス州アマリロの空港に緊急着陸、機長は医療施設に運ばれた。 同機には乗客135人がいたが、けが人はいない。米メディアが伝えた。乗客によると、機長は飛行中に客室に出てきて怒った様子で「やつらにやられる」「祈れ」などと叫んだほか「アフガニスタン」などの言葉も口にした。副操縦士がコックピットの内側から鍵をかけて締め出し、再び入ろうとしたため男性乗客数人が機長を取り押さえた。----これとよく似た、しかしより悲惨な事件が、私が中学生の時にありました。「機長!何をするんですか!」と逆噴射で有名な日航羽田沖墜落事故です。統合失調症の機長が、着陸直前に操縦桿を押さえ込み、空中で逆噴射装置を作動して墜落、死者24人。今回は墜落には至らずに済んだようですが、怖い話です。※まったく余談ですが、この飛行機が緊急着陸した空港が「アマリロ」というのが、またちょっとね・・・・・・。アマリロ、スペイン語のアマリージョAmarilloを英語読みした地名ですが、その意味は「黄色」です。気の狂った機長を乗せた飛行機が「黄色空港」に着陸って・・・・・・。怖いと言えば、日航機の事故当時はこの機長の実名がバンバン報道されていました。今なら、精神疾患が疑われた時点で名前は報じられなくなるかもしれません、いや、Wikipediaの記事によれば、当時でも、機長の精神疾患が分かった時点で名前は報じられなくなったそうですが、それまでにすでに散々報じられてしまった後なので、もはや手遅れだったのです。この事故が起きたのは私が中学2年のときですが、高校に入学したとき、同学年に「機長」というあだ名で呼ばれる生徒がいました。理由は、その機長と同じ名字だったから。事故からすでに1年以上経過していたのにね。(Wikipediaでこの事故のことを調べたら、「小学校や中学校で機長と同じ苗字の人間がクラスメートから『機長』というあだ名をつけられたりもした」との記述があり、びっくりしました)ちなみに、Wikipediaの記事には、その機長の実名は一切出ていません。それにもかかわらず、その機長の名(○○機長)とグーグルで検索すると、先頭にWikipediaの記事が表示されるのです。少し前に予測検索の問題について記事を書きましたが、これも同じです。まあ、捏造された犯罪歴とは違い、この機長の場合は心神耗弱で罪に問われなかったとはいえ、事実として24人も死に至らしめていますから、同列には論じられない側面もありますが、それにしても事故からすでに30年も経過して、未だに名前が晒され続けるというのは、もう一生社会復帰なんかするなというのと同じことです。もっとも、ひょっとすると今でも精神病院に入っているのかも知れませんが。※もう一つ余談ですが、「機長」とあだ名された生徒は、同じ学年とはいえ、同じクラスになったことがないので、当時はそれほど親しかったわけではないのですが、高校を卒業して10年以上も経ってから、まったく偶然に一緒に演奏する機会がありました(彼はフラメンコ・ギタリストになっていた)。当初はお互いに気がついていなかったのですが、高校が同じということから気がついたのです。そのときも、名字よりは「機長」のあだ名で覚えていました。

2012.03.29

コメント(0)

-

居直り

橋下市長、捏造リスト公表「何の問題もない」大阪市交通局の嘱託職員(31)が、昨秋の市長選を巡り、前市長への支援を求める職員労組名義の職員リストを捏造(ねつぞう)していた問題で、橋下徹市長は27日、「客観的な証拠から、内部告発者が捏造した高い蓋然性が認められる」と述べ、この嘱託職員が大阪維新の会(代表・橋下市長)市議団に内部告発したとの見方を示した。市役所で報道陣の取材に答えた。橋下市長は、事実経緯などから嘱託職員と内部告発者が一致している疑いが強いと維新市議団から報告されたことを明らかにし、「維新は内部告発者と職員が同一だと見ている」と語った。維新が捏造されたリストを市議会で公表したことについては、「捜査機関と同じだけの容疑を裏付けてからじゃないと質問もできないなら、役所の追及はできない。維新の指摘で市が調査し、組合のぬれぎぬを晴らした。何の問題もない」と述べ、擁護した。問題の嘱託職員はこの日も同市西区の交通局本庁舎に普段通りに出勤。同局の担当者が前日に引き続き、動機面などについて事情聴取を行っている。-----「何の問題もない」そんなわけないでしょう。橋下自身が「法律家として危ないなと感じていた」と認めていますし、実際に追及を行った杉村幸太郎市議までも「もともと何か加工されてる部分があるというのは感じてはいた。」と言うのです。つまり、捏造と気がつかずに発表したのではなく、内心「捏造じゃないか」と気がつきながらも、裏も取らずに発表という挙に出てしまったわけです。「捜査機関と同じだけの容疑を裏付けてからじゃないと~」などと言っているようですが、話のすり替えもいいところです。何らかの事実を発表するなら、それが事実かどうかを検証すべきというのは、何も捜査機関に限った話ではなく、マスコミだろうが政治家だろうが、どんな立場の人間だろうが、責任ある立場の責任ある行動としては、もっとも重要な条件でしょう。居酒屋の放談じゃないんだから。いや、居酒屋の放談だって、こんなでたらめな話を事実であるかのように話す人間は、そのうち回りから相手にされなくなります。まして、相手の名誉に関わる内容であるなら、なおさらそうなのです。これが問題ないのであれば、かつての民主党の永田議員が偽造メール事件で議員辞職に追い込まれた(後に自殺)のは、いったい何だったんだという話になります。

2012.03.27

コメント(32)

-

やはり捏造

大阪市長選職員リスト、嘱託職員の捏造と断定大阪市交通局は26日、昨年11月の大阪市長選を巡り、平松邦夫・前市長への支援を求めたことを示す同局職員のリストを、30歳代男性の非常勤嘱託職員が捏造(ねつぞう)していたと発表した。リストは「大阪交通労働組合」が組織ぐるみで前市長を選挙応援していたことを示す内部文書として、地域政党「大阪維新の会」(代表・橋下徹大阪市長)所属の大阪市議が公表していた。同局は職員を偽計業務妨害容疑で告発することも検討している。リストには同局職員1867人分の氏名や、前市長の後援会加入を求める紹介カードの配布・回収の状況を確認する欄などがあり、欄外には「(紹介カード提出に)非協力的な組合員は今後不利益となる」と記されていた。同市議が2月、「内部告発者から提供を受けた」と公表。同局などが調査を進めていた。その結果、リストの元データとなったとみられる「職員証発行対象者リスト」へのアクセス記録や、プリンターの操作履歴などから、嘱託職員のIDとパスワードで1月23日に業務用パソコンを使ってリストを作成した痕跡が残っていたことから、嘱託職員による捏造と断定した。嘱託職員は昨年5月から1年間の契約で、鉄道事業本部で庶務担当の補助をしていた。交通局の聞き取り調査に対し、職員は当初、作成を否定。解析結果を示した上で追及すると、あいまいな説明をしているという。---この調査結果の具体的内容は、大阪市交通局のホームページに掲載されています。かなり気合いを入れた調査が行われたことが分かります。昨年7月以降にこの4項目データを「人事基本台帳」から抽出した業務について調査を始めたところ、よく似た業務ファイルが存在することが判明しました。その業務ファイルは、昨年9月末から10月にかけて、交通局職員の「職員証」の様式が変更された際、回収・配布業務のために職員課の担当者が作成した「職員証発行対象者リスト」というファイルです。(中略)この複写ファイルにアクセスした職員を調査したところ、その職員は24名であることが判明し(中略)当該リストに記載されている文字列の中から、「非協力的」、「大阪市労連」、「友人紹介活動」、「執行委員」、「不利益」という文字列に焦点を絞り、調査対象期間を平成24年2月29日まで広げ、全職員の全操作ログ約8億4千万件を検索した結果、1名(以下「当該職員」という)が該当(以下略)---これを読んで、あっと思いました。大阪市交通局の3200台のパソコンすべての操作ログの記録が取られているんですね。どこの役所や会社でも同じなんでしょうか。それにしても、この犯人は何でこんな馬鹿なことをしたのかは分かりませんが、労働組合に敵意があって、陥れようとした、という可能性が高いでしょう。ばれないと思ったんでしょうかね。これにのってこの捏造データを事実として発表してしまった、維新の会の議員はどう責任を取るんでしょうか。かつて、民主党永田議員は捏造メールで議員辞職に追い込まれましたが。そういえば、もう一つ旧聞に属しますが、橋下市長 想定外れた?市職員の子も“私学の割合”変わらず大阪市に住む同市教職員の子供のうち市立以外の小中学校に通う比率は6・4%で、市内の全小中学生の平均6・3%と同水準だったことが28日、市の調査で分かった。「教職員だってみんな子供を私立に通わせている」と主張する橋下徹市長が調査を指示していた。橋下氏は市の教職員家庭が市立以外の進学先を選択する傾向が強いと見込み、導入を目指す学校選択制に批判的な勢力を“攻撃”する材料にしたい意向だったが、想定が外れた格好だ。(以下略)---この件は、以前橋下が「調査する」と表明した時点で記事を書いたことがあります。やることがえげつなさ過ぎるその結果を追跡していませんでしたが、こういうことだったようです。ま、私も相棒の親戚が大阪で学校の先生をやっているけど、子どもはやっぱり公立小→公立中なんです。一人だけの例で全部を判断はできないけれど、「職員の子どもはみんな私立」という話は、ちょっと真偽のほどを疑っていました。そうしたら、やっぱり案の定、でした。私も、いろいろと報道されている内容から「大阪の公務員は(東京と比べて)ちょっと酷すぎるんじゃないか」という印象を抱いていたのですが、どうもその中には捏造や思いこみによる勘違いの内容もかなり混入して様子です。市バスの運転手に年収千何百万円がゴロゴロいるという話や、入墨をした職員が200人とかって話も、そうしてみるとどこまで本当なんだか・・・・・・。

2012.03.26

コメント(12)

-

検索予測は怖い

米グーグル:検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分大手検索サイト「グーグル」に実名などの文字を入力して検索する際、途中から予測文字や補足情報を表示する「サジェスト機能」を巡り、日本人男性がプライバシーを侵害されたとして、米国のグーグル本社に表示差し止めを求める仮処分を申請し、東京地裁(作田寛之裁判官)が申請を認める決定をしたことが分かった。だが、米グーグルは「日本の法律で規制されない」と拒否し、被害が救済されない事態となっている。決定は19日付。米グーグル拒否「日本の法律で規制されない」男性側によると、男性の実名を入力しようとすると、途中からフルネームとともに犯罪行為を連想させる単語が検索候補の一つとして表示され、それを選択すると男性を中傷する記事が並ぶという。男性は数年前、当時の勤務先で思い当たる節がないのに退職に追い込まれ、その後の就職活動でも採用を断られたり内定が取り消されたりする事態が相次いだという。このため調査会社に調査を依頼。その結果、あたかも犯罪に加担したかのような中傷記事がインターネット上に1万件以上掲載され、その中傷記事にサジェスト機能でたどり着くことが分かった。男性は弁護士に相談の上、グーグル側に記事を削除するよう求めたが応じてもらえず、昨年10月に「被害が重大で緊急に削除すべきだ」として、サジェスト機能の表示を差し止める仮処分を申請。地裁は男性側の主張を全面的に認め、差し止めを命じる決定をした。男性側は当初、グーグルの日米両法人を相手取っていたが、日本法人は「削除権限は米法人にしかない」と主張し、訴えの対象から除外した。残る米グーグルは「単語を並べただけではプライバシー侵害に当たらない。単語は機械的に抽出されており恣意(しい)的に並べているわけではない」と主張。「社内のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)に照らし削除しない」として、決定に従わないことを回答してきたという。(以下略)----最近、「おや」と思ったことがあります。公務員ランナーとして話題になった川内優輝について検索しようとすると、ある障害(ここに名は書きません)の名前が検索候補に挙がっていたのです。現在は候補に名が上がらないように改善されていますが。私は、彼がどういう人物か知りませんので、そのような障害を本当に持っているのかどうかは確認するすべがないのですが、テレビでのインタビューのやりとりなどを見る限りは、おそらく事実無根だと思うのです。もちろん、編集したインタビュー映像だけですべてが分かるわけではないので、「たぶん」としか言えませんが。もし仮に、それが事実だったとしても、本人が自ら公開しているわけでもないことを、検索の候補ワードとして撒き散らされるいわれはありません。そのときに、検索予測というシステムは恐ろしいものだなと思いました。他にも、明らかに偏見丸出しの検索ワードの例はたくさんあります。たとえば、「土井たか子」で検索すると、他のキーワード: 土井たか子李高順 土井たか子帰化 土井たか子在日 土井たか子朝鮮人という検索候補が出てきます。これ、極右雑誌「WILL」が「土井たか子は本名『李高順』、半島出身」というヨタ記事を書き、花田紀凱編集長をが土井に訴えられて敗訴しています。何しろ、土井は裁判所に戸籍謄本を提出しているので、事実関係は争点にもなりようがない、まったくの事実無根だったわけです。にもかかわらず、未だにこんな単語が平然と検索候補に並べられるのだから大問題です。グーグルは差別と偏見を助長するための検索システムかと言いたくなる。記事にある例も同様です。提訴した男性は「プライバシー侵害」として提訴しているそうですが、実際にはそのような犯罪行為を犯していないにもかかわらず中傷記事が並んでいる、ということなので、これもプライバシー侵害と言うよりは事実無根の誹謗中傷というほうが正確でしょう。土井たか子は政治家なので、その政策についての誹謗中傷もある程度までは覚悟の上でしょうが、事実無根の誹謗中傷は論外です。まして、無名の一般人が身に覚えのない「犯罪歴」によって人生を振り回されるとしたら、これほど悲惨なことはありません。

2012.03.25

コメント(9)

-

代謝機能

私は今44歳ですけど、20歳代半ばから2年くらい前まで、17~8年にわたって、体重はだいたい57~8キロで一定でした。しばらく運動不足が続くと60キロ越えることがあるのですが、走り込めば再び60キロを切る、ずっとそんな状態だったのですが、一昨年から昨年はじめにかけて、足首を度々故障して、走行量が激減した時期があります。そうしたら、体重が60キロを超えてしまった。その後、昨年夏以降は以前と同じくらいの走り込みをしているのですが、体重が減らないのです。以前なら、月間100kmの走り込みを2ヶ月も続ければ、体重はすぐに減ったのに。(ついでに言えば、走るスピードもいぜんよりかなり落ちています)ランニングの消費カロリーというサイトによると、体重60kgの人が、時速8キロで1時間運動した場合、消費カロリーは480Kcalだそうです。私の場合で計算すると、多分時速10kmで8.5kmほど走っているので、だいたい510kcalという計算になります。それを今月は16回・・・・・・うーん、おかしいぞ、480kcalの運動を15回やれば体重が1kg減るって書いてあるけど、全然減っていないではないか。一つは、年齢で代謝が落ちてきているんだろうなと思います。それにもう一つ。去年の4月から仕事上の担当が変わり、それまでは週に3日か4日は自転車であちこち走り回る仕事だったのに、今は事務室にずっと座っている仕事になってしまったことがあります。案外、こっちの条件の方が大きいのかも知れません。さすがに今以上に走行量を増やすのは難しいので、多分ランニングだけではなくて、食べる量も減らさないと、体重は落ちないんでしょうね。走行量が減って体重が増えると、自分の体が重くなった感覚と、いつも満腹感を覚えているような感覚(一言でいえば、体のキレが悪い、ということなのでしょう)で、どうも調子がよろしくないのです。走り込みを強化しているときの方がご飯の味はおいしく感じます。ま、今は体重は減らないとはいえ、走行量は充分なので、そんなに体のキレが悪いという感じではないのですが。前述のとおり、昨年3月までは外出の多い職務でしたが、14階建ての集合住宅も歩いて登るのを基本にしていました。今は、仕事で外出することはほとんどないのですが、毎朝勤務先で1階から9階まで歩いて登っています。幸いなことに息を切らすことはありません。そうそう、今日はキラ・ウィルカの練習でした。1時から4時半ころまで、みっちり3時間半、笛を吹きギターを弾いたら、ヘトヘト。音楽というのもかなり体力を消耗します。1時間笛を吹くと、どのくらいカロリーを消耗するのかな。さすがに、ランニングよりはずっと少ないだろうけど。

2012.03.24

コメント(0)

-

人類の歴史と未来 その2

前回からの続きです我々現生人類(ホモ・サピエンス)の、種としての寿命があとどのくらいあるかは分かりませんが、生物学的には、多分この先10万年くらいは生存し続けるだろうと(よほど上手くいけば100万年くらい?)思います。ただし、生物学的にはそうでも、現在の文明を維持した状態で、ということになると話は変わります。今のままで、10万年どころか、1000年だって現代文明を維持し続けることは不可能です。たとえば、石油の確認埋蔵量は数十年分、ウランはそれよりは多いものの、ほぼ大同小異、天然ガスはさらに多いけれど、それでも百数十年分です。これは、あくまでも確認埋蔵量であって、実際にはそれよりも長持ちする可能性が高いのですが、だからといってあと1000年はとても保ちません。1000年というと、個人の一生と比較すればとてつもない長さですが、15万年以上に達する現生人類の歴史の中ではきわめて短い期間でしかありません。1000年も先の子孫のことなんか(実際は、このまま行けば、もっと早く資源は枯渇してしまうでしょうが)、どうでもいいやというのも、それはそれで一つの割り切りかも知れません。でも、私はある程度は子孫に顔向けできるようにしておきたいなと思うのです。もっとも単純な手段は、みんなで江戸時代の生活レベルに回帰することかも知れませんが、はっきり言ってそれは不可能です。現代文明が築き上げたものを、みすみす放擲して昔の生活に戻ることを、進んで選択する人はいません。では、どうしたらいいのか。最終的には、頼るべき手段は再生可能エネルギーと、資源のリサイクルしかないでしょう。前述のとおり、石油も天然ガスもウランも、もちろん石炭も、有限の資源です。それに対して、風力や水力、太陽光、潮力、地熱といったエネルギーは、「使って減る」というものではありません。現状では、残念ながらこれらの再生可能エネルギーが化石燃料(やウラン)のすべてを置き換えられるようなレベルには達していません。だから、すぐにすべてを再生可能エネルギーに置き換えることは不可能です。幸いにして、石油にしても天然ガスにしても、あと10年や20年で枯渇するわけではないので、再生可能エネルギー利用の技術を向上させる時間の猶予はあるでしょう。利用するエネルギーのすべてを再生可能エネルギーに置き換えることは、困難かも知れません。それでも、大半を置き換えることが出来れば、資源の枯渇は大幅に先延ばし可能でしょう。それで、あと1万年2万年と現代文明が維持し続けられるのかどうかは、私にも分からないのですが、少なくとも1000年や2000年は保つようになるだろうと思うのです。何にしても、世界人口70億人が大過なく生き続けるというのは、なかなか難儀なことではあります。

2012.03.23

コメント(6)

-

人類の歴史と未来

ヒトの祖先がチンパンジーの祖先と枝分かれしたのは、おおよそ500万年から700万年前とされています。今のところはっきりしている最古のヒトの仲間であるアウストラロピテクスが登場したのが、おおむね400万年前(すでにほぼ完全な直立二足歩行を獲得していた)、そして、我々現生のヒト、つまりホモ・サピエンスが登場したのは、約16万年前だと考えられています。古生物学的に見て、ヒトの祖先はアフリカを拠点として、何度かそこから他の大陸に広がっていきましたが、我々ホモ・サピエンスの祖先がアフリカを出たのは、せいぜい6~7万年前のことだと推定されています。人類の歴史は、たったそれくらいの長さしかないのです。16万年とか6~7万年を「たった」と表現するのは不思議に感じるかも知れませんが、ヒトの遺伝子は、非常に多様性が乏しいことが知られています。アフリカ大陸の左右両端に住むチンパンジーの遺伝子の差異と、アフリカと南米に住むヒトの遺伝子の差異のどちらの方が大きいかというと、実はチンパンジーだと言われます。もともと遺伝的な多様性が乏しい現生人類の中でも、アフリカ人(いわゆる黒人)は比較的遺伝的に多様で、それ以外の住民(いわゆる白人と黄色人種)の遺伝的多様性は、さらに小さいことが知られています。それは、何を意味しているかというと、人類の種としての歴史が非常に浅いこと、集団の規模(人口)がとても小さかったこと、そして、おそらく各集団の間で遺伝的な交流が比較的濃密に保たれていた、ということです。アフリカ人以外で特に遺伝的な多様性が乏しいということは、人類の発生の地がアフリカであることと、前述の傾向が特にアフリカ人以外で著しい、ということを意味しているのです。現在世界の人口は約70億人ですが、こんなに急激に人口が増え始めたのは、最近数千年の話です。それまでは人口がきわめて少なかったので、遺伝的な多様性が乏しいわけです。さて、ではこれから先、人類はどうなっていくのでしょうか。生物としてのヒト(ホモ・サピエンス)は、かなり短い歴史しかありません。つまり、種としてのヒトは、まだまだ若いのです。もっとも、生物の各個体には寿命がありますが、種(集団)には、定まった寿命があるわけではありません。生存を脅かす環境変化がなければ、いくらでも存続するし、何か起こればあっという間に絶滅する。生物種としてのヒトが、あとどのくらいの期間生き続けるかは分かりませんが、いろいろな条件を総合して考えると、あと100万年も存続できるかどうか、というところだと思います。ヒト科の中で最も長く生きながらえた種類の寿命が、だいたいそんなところですから。実際には、もっと短いかも知れません。でも、さすがにあと10万年くらいは続くでしょう。ただし、これは純然たる生物種としての寿命の話です。生物学的な意味ではなく、「現代文明の担い手としての人類」の歴史となると、あと10万年なんて無理だろうなと思います。間違いなく言えることは、今の文明を、まったく今のままで維持し続けるのは、10万年どころか、あと1000年だって不可能だということです。石油や天然ガス、ウランの埋蔵量があとどれくらいあるか、正確なところは分かっていませんが、どう考えても、あと1000年分もないでしょう。ま、10万年は言うまでもなく、1000年先だって、今生きている我々の寿命から考えれば、遙か遙か彼方の遠い未来ではあります。そんな未来のことなんか、どうでも良い、というのも一つの考えではあるかも知れません。もちろん、1000年先に対して負える責任なんてものは、かなり限られていることは確かです。それでも、せめて1000年後の子孫に「顔向け」できるようにはしたいと思うのです。今のまま行けば、資源エネルギーを使い果たしたところで、人類社会は阿鼻叫喚の地獄に陥らざるを得ません。生物種としても、危機的な状況に陥るでしょう。70億なんて人口が、資源エネルギーなしで維持できるわけがありませんから。我々の子孫がそんな事態に陥らないためには、どうしていけば良いんでしょうかね。

2012.03.22

コメント(0)

-

文明の利器

2月に、パールフルートの「フルートアンサンブル倶楽部」というワークショップに参加して、見事玉砕してしまった話を書きました。私は、楽譜があまり読めないので、事前にすべて「ふりがな」をふって(つまり、楽譜に音名を書き込んで)本番に臨んだのですが、お年の名前が書いてあったって、実際吹くときにはそんなのを見ながら指は回らなかったのです。ああ、それなのに、私は懲りもせず、次の回も申し込んでしまったのです。まさか次も再び玉砕というわけにはいかないし、どうしようかな・・・・・、と思ったとき、ふとひらめいたのです。自分で楽譜が読めないなら、パソコンに読んでもらえばいいじゃん。というわけで、MIDI作成ソフトで、この楽譜をパソコンに打ち込んでみました。何で、今までこの手に気がつかなかったんだろう。考えてみれば、これまで自宅で多重録音した音楽は、MIDIで譜面を起こして、それに基づいて演奏したものが多いのです。フォルクローレの曲だと、副旋律も覚えている、あるいは譜面なしで旋律を作れる場合が多いのですが、それ以外のジャンル(スタジオ・ジブリの曲とか、「さくら」とか)は、そうは行かないので。でも、打ち込んでみて、やっぱり「これを自分で吹くなんて、無理かも」と思ってしまいました。だって、全体の演奏を聴いても、それぞれのパートが何をやっているか、全然分からないのです。そこで、「これ」と決めたパートの音のみを再生して、それに従って吹いてみるようにしました。何度か吹いているうちに、やっとメロディーが頭の中に入ってくるようになったのです。そうやって、まず第4フルートを吹けるようにしました。さらに頑張って、第1フルートも吹けるようになった。で、1ヶ月半かかって、まだそこまで。第2・第3フルートは、まだ練習すらしていません。それに、そういえばもう1曲課題曲があったっけ。しかも、ワークショップは、もう来週の土曜日だっけ。うーーーーん、これはもう、第2・第3フルートはあきらめるしかないかも。それにしても、私のように楽譜がほとんど読めない人間でも、MIDIソフトを使えば、楽譜を代読してくれる、文明の利器の威力は絶大です。もっとも、いくら機械が楽譜を読んでくれても、最後楽器を演奏するのは自分自身の口であり手であるところは、変らないんですけどね。このMIDI作成ソフト、「Singer Song Writer2.0」という、Windiws98用のものです。購入したのが99年。ところが、XPはもちろん、Windows7でもちゃんと動いています。鍵盤楽器が弾けないので、マウスでオタマジャクシを貼り付けるのがちょっと面倒ですけど、重宝しています。現行製品には、鼻歌入力機能なんてものまであるそうで。

2012.03.21

コメント(2)

-

橋下市長の、この政策だけは支持する

速やかな原発全廃要求=関電に株主提案へ―大阪市大阪府と大阪市でつくるエネルギー戦略会議の会合が18日、市役所内で開かれ、関西電力への株主提案の骨子を固めた。速やかな原発の全廃などを盛り込んでおり、6月の株主総会で提案する。同市は関電株の約9%を保有する筆頭株主。骨子では代替電源として、短期的には高効率の火力発電設備の新増設、長期的には再生可能エネルギーによる発電所の大規模導入をそれぞれ挙げた。現存する原発については、電力需要が供給能力を上回る場合のみ必要最低限の稼働を検討するとした。 ----これまでも度々書いてきたように、私は、橋下の主張・政策の9割方に反対です。しかし、他のことはともかくとして、この政策だけは支持します。「短期的には高効率の火力発電設備の新増設、長期的には再生可能エネルギーによる発電所の大規模導入」という代替案も、非常に正しいと、私は思います。唯一の疑問点は、「現存する原発については、電力需要が供給能力を上回る場合のみ必要最低限の稼働」という部分です。原発は運転開始から最大出力までに長時間を要する上に、出力調整ができないので、動かすとしたら、その間は常時最大出力運転を続けるしかありません。その点を除けば、是非実現して欲しいところですが、大阪市が筆頭株主とはいえ、9%ですから、この提案に同調する動きが他の株主にも広がらないと、なかなか実現は難しいでしょう。さて、東京と大阪では、原発への賛否を問う住民投票の実施を求める直接請求が行われました。私自身も署名しました。東京・大阪ともに署名数は有権者の1/50を超えています(東京は選管で審査中、大阪はすでに選管で確定)。これに対して、東京の石原知事は、条例を「作れるわけない。作るつもりもない」と、まったく予想どおりの反応。そして、脱原発を言っているはずの橋下市長も、住民投票に「反対」だというのです。原発住民投票に「反対」橋下市長、条例案に意見書原発の是非を問う住民投票の実現を目指す市民グループ「みんなで決めよう『原発』国民投票」が、橋下徹大阪市長に投票のための条例制定を直接請求したことを受け、橋下市長が28日開会の2月市議会に提出する条例案に「条例制定の必要性はない」と反対する意見書を付けることがわかった。 橋下氏は意見書で、市民の直接請求について「署名数が法定数を上回った結果について重く受け止めている」と評価。一方で「(昨秋の)市長選の結果から、市民の意思は脱原発依存の方向にあることは明確で、条例案がめざす住民の意思反映はすでに示されている」と主張した。 (以下略)----これは、いったいどうしたことか。脱原発を言いつつ、原発の賛否を問う住民投票には反対というのは、ずいぶん矛盾した態度だなと思います。「市長選の結果から、市民の意思は脱原発依存の方向にあることは明確」というのは、いくら何でもちょっと違うのではないかと思います。橋下を支持した有権者の判断基準が、原発の是非にあったとは思えないのです。だいたい、維新の会なんて、自民党から看板を掛け替えただけの議員が大勢いて、その多くは本音の部分では原発推進でしょう。

2012.03.20

コメント(8)

-

パトリオットミサイル

北ミサイル飛来なら、MD迎撃発令へ…政府検討日本政府は、北朝鮮の人工衛星打ち上げについて、国連安全保障理事会決議に違反するとして、米国、韓国、中国と連携して中止を求める方針だ。 ただ、発射の可能性は高いと見ており、日本に向けて飛来した場合はミサイル防衛(MD)システムで迎撃するため、自衛隊法に基づく「破壊措置命令」を自衛隊に発令する方向で検討に入った。玄葉外相は16日夕、外務省で記者団に米国、韓国、中国と協議を行ったことを明らかにし、「(自制を求める)基本的な認識を共有している」と強調した。日本政府では、北朝鮮が米国とウラン濃縮活動や長距離ミサイル発射の停止などで2月に合意したことから、当面挑発的な行動はないとの見方が強かったため、「このタイミングはサプライズだった」(政府関係者)との声が出ている。---相変わらず北朝鮮は無謀なことばかりやっているようです。北朝鮮自身は「人工衛星」だと主張しているようですが(過去の例もすべて同じ)、実際のところミサイルとロケットには技術的な差はなにもありません。米国も旧ソ連も、初期の衛星打ち上げロケットはみんな大陸間弾道ミサイルの転用です。従って、弾頭に殺傷兵器が装着されていればミサイルですが、そうでない場合は、発射国がそれを「衛星打ち上げロケット」だと言えばロケットであり、「ミサイルだ」と言えばミサイルだということになります。北朝鮮の場合は、「衛星打ち上げロケットだ」と主張しているけど、各国はミサイルだと見なしています。中国とロシアも、実質的にはそうだと考えているのでしょう。実際のところ、成功するかどうか分からない発射実験に、殺傷力のある実弾を装備するはずはありません。成功するかどうか分からない打ち上げでは、どこにロケットが落ちてくるか分からないという問題がありますが、確率の問題として言えば、人間に危害が及ぶようなところに落下してくる可能性はかなり低いと思います。もちろん、ゼロではないけど。それに対して、日本政府はミサイル防衛システムで迎撃態勢を整えるそうです。前回2009年の発射の時もそうでした。しかし、対空ミサイルの展開は、実効的な意味はほとんどありません。パトリオットミサイルの防御範囲は、半径35kmほどとされていますから、ロケットが通過するかも知れない範囲の、ごく一部しかカバーすることはできませんし、MDシステムの能力にはかなりの疑問符があります。米国が行ったミサイル迎撃実験は、当初は失敗ばかりで、最近はある程度成功率が上がっているものの、その内実はかなりの「やらせ実験」です。もっとも、日本上空を飛びすぎていくロケットをわざわざ迎撃して、日本に墜落させるようなことはしない方がいいでしょう。ま、いくら何でも政府も自衛隊もそんな馬鹿なことはしないと思いますが。それにしても、打ち上げるのがミサイルにしてもロケットにしても、国民に少なくない部分が飢餓線上にあるといわれる国で、そんなことにお金をつぎ込んで体制の体面を維持するというのは、何とも言いようがありません。ミサイル迎撃の難しさについては、前回2009年4月に北朝鮮がロケット(あるいはミサイル)発射実験を行った際に、記事を書いたことがあります。北朝鮮の人工衛星撃墜問題(2009.3.27)

2012.03.18

コメント(0)

-

キラ・ウィルカ フォルクローレライブのお知らせ

南米アンデス地方の音楽「フォルクローレ」を演奏します4月14日(土)午後6時より会場 ペルー料理レストラン ティアスサナhttp://blog.tiasusana.ciao.jp/ 中央・総武線 信濃町より徒歩5分 丸ノ内線 四谷三丁目(出口1)より徒歩7分 都営大江戸線 国立競技場(出口A1)より徒歩8分 TEL&FAX(03)3226-8511出演 キラ・ウィルカ曲目 コンドルの反乱・クエッカのメドレー・チャラグア・出会いなど(2部構成、16曲前後を予定)ライブチャージ 無料(飲食代のみ)やっと詳細が決まりましたのでご案内します。去年4月14日以来、ちょうど1年ぶりのライブです。昨年は、3月12日の予定が地震のため急遽1ヶ月延期しての開催でした。今年は、きっと何事もなく予定どおり演奏できるものと確信しています。出演メンバーは前回と同じです。マイクなどは一切なく、完全生音ライブです。キラ・ウィルカ↓この演奏とは、メンバーが2人入れ替わっています。なお、この曲は当日演奏する予定です

2012.03.17

コメント(8)

-

朝日対読売の全面戦争?

巨人、6選手に契約金36億円 球界申し合わせ超過プロ野球・読売巨人軍が、球界で申し合わせた新人契約金の最高標準額(1億円プラス出来高払い5千万円)を超える契約を多数の選手と結んでいたことが、複数の関係者証言と朝日新聞が入手した内部資料から明らかになった。14日現在で確認できたのは、1997~2004年度に6選手と結んだ計36億円の契約で、このうち計27億円が最高標準額を超過する内容だった。読売巨人軍は朝日新聞の取材に対し、「個別の選手の契約は申し上げられない。標準額は07年までは上限ではなく、超えても構わないというのがプロ野球全体の理解のはず。ルール違反ではない」と話している。(中略)6選手の契約では、1億5千万円を超過する金額について、複数年にまたがって分割払いするとし、各年の出来高条件の一部をクリアした場合に支払われるとされていた。複数の巨人軍関係者によると、巨人軍にとってこの出来高払いは税務上、契約金の分割払いとみなされ、通常の出来高払いとは違う会計処理をしていた。各選手も税務申告する際、契約金の一部であることを明らかにしていた。国税当局も税務調査などでこうした内容を把握しているという。最高標準額を超過した契約金をめぐっては、横浜(現DeNA)が、04年に自由獲得枠で入団した那須野巧選手に5億3千万円の契約金を支払っていたことが07年に発覚。西武も同年、選手15人に対し最高標準額を上回り、計11億9千万円(超過額)を支払っていたと公表した。プロ野球を統括する日本野球機構は、これらの行為について厳重注意処分とした。今回判明した巨人軍の契約の中には、これらと同時期に結ばれていたものもある。◇〈契約金の最高標準額〉 新人選手の契約金についてのプロ12球団の申し合わせ事項。球界の憲法にあたる野球協約では触れられず、超過に対する罰則はなかった。ただ、07年に西武と横浜で最高標準額を超える契約が発覚した際、当時の根来泰周コミッショナー代行は両球団を厳重注意とし、「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」と西武に通知している。逆指名制度は01年から自由獲得枠、05年から希望入団枠と名称を変え、07年に廃止された。07年10月、12球団は契約金の上限を1億円と出来高払い5千万円で合意し、破った場合は制裁を加えることを決めた。----これに対する各方面の反応がいろいろあるわけですが、江本孟紀が指摘する「12球団が新人選手の契約金の最高標準額を申し合わせた当時から、今回の問題は指摘されていた。巨人だけでなく他球団でもやっていたこと。何を今更とも思うが、やはり巨額だ」というのが、おそらく実態なのではないかと思います。実際、記事にあるように他球団でもすでに最高標準額の超過は発覚しているわけですから。これにたいする読売の反応は巨人、朝日に抗議文…「球界申し合わせ」曲解15日の朝日新聞朝刊に掲載された読売巨人軍の選手の契約金などに関する記事について、読売巨人軍は同日、桃井恒和社長名で「読者やファンに重大な誤解を与え、選手のプライバシーと球団の名誉に極めて深刻な影響を及ぼす」として、朝日新聞社の秋山耿太郎社長宛てに、選手や球団への謝罪と紙面への謝罪文掲載を求める抗議書を出した。朝日は「巨人、6選手に契約金36億円」「球界申し合わせ超過」などの見出しで、1997~2004年度にかけ、巨人軍が6人の新人選手と、プロ野球の球団が申し合わせた契約金などの最高標準額(計1億5000万円)を超えた契約を結んでいた、と報じた。抗議書によると、読売巨人軍は掲載前日の14日、朝日記者の取材を受け、最高標準額について、2001年6月、日本野球機構実行委員会が「上限額ではない」とする合意を採択していたことを説明。さらに、記者にこの内容を記した文書も渡した。この文書には、上限額の設定が独占禁止法に抵触する恐れがあるという、1994年に公正取引委員会が示した見解も記されていた。それにもかかわらず、朝日の記事は、最高標準額が1億5000万円であることだけを強調していた。これに対し、巨人軍は「申し合わせを正しく理解すれば、このような記事には成りえない」と抗議。「一般読者の読み方を基準にすれば、当球団の契約には極めて問題が多く、社会的な批判を受けるのがあたかも当然であるかのように誤導するものであり、選手や球団の名誉を著しくおとしめるもの」とした。また、6選手の契約内容を詳細に報じた点についても、「選手にとっては外部には知られたくない高度にプライバシーに関わる事柄であるだけでなく、当球団や他球団にとどまらず、プロスポーツを運営する企業にとっては極めて重要な営業上の秘密であり、これを記事にすることはプライバシーや営業秘密をも著しく侵害する」とした。----朝日新聞が報じた事実内容についての反論(そんな高額はもらっていない、という)は一切ありません。最高標準額は上限額ではない、にもかかわらず、朝日の記事は、最高標準額が1億5000万円であることだけを強調していたことがけしからぬ、という内容ですから、最高標準額を超える額の契約金を払っていた事実は、認めたも同然です。さて、では本当に読売の言うように、最高標準額は上限額ではないから問題はないのでしょうか。朝日の記事に触れられているように、2007年に西武と横浜で最高標準額を超える契約が発覚しており、両球団はコミッショナー代行から厳重注意処分となっています。巨人の契約が問題なかったというなら、西武と横浜の契約が厳重注意処分になったのはなぜでしょうか。その理由は「申し合わせに反するとして制裁を科すことは適当でないが、野球協約第194条にいう『野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的』に抵触する疑いがある」ということだそうです。そのことも含めて朝日新聞はすべて説明しており、読売の反論は無理があるなと感じます。選手にとっては外部には知られたくない高度にプライバシーに関わる事柄というのであれば、そもそも統一契約書や契約金額、年俸額はなぜ公開されているのでしょうか。今回報じられた各選手に関しては、結果的にこれまで報じられてきた契約書の内容や契約金、年俸額は事実ではなかった、ということになるのですが、大半の野球選手は統一契約書の文面どおりの契約で、契約金や年俸も報じられているとおりなのでしょう。だとすれば、多くの選手の「高度にプライバシーに関わる事柄」や「極めて重要な営業上の秘密」は公開されてよくて、ごく一部の選手だけが公開されてはならないという根拠も、まったく不明確です。読売新聞が、各選手の契約金や年俸を一切報じない、というならともかく、そうではないでしょうから。で、この記事の情報源はどこにあるんでしょうね。誰でも思いつくのは、ナベツネ批判の記者会見をやって解任された清武英利元球団代表です。まあ、どう考えてもこの人が情報源の一人であることは間違いないでしょう。ただし、いくら何でも、この人一人だけの情報に依拠してこんな記事を書きはしないでしょう。この記事を出せば読売と一戦交えることになることは火を見るより明らかなんだから、当然厳重な裏取りをしてた上で出しているはずです。裏取りに協力してくれる人が誰なのかというのは、興味あるところですが、言うまでもなく新聞社が取材源を明らかにすることはあり得ないでしょう。(本人自身が公表するのでなければ)

2012.03.16

コメント(6)

-

「反日行動」???

元慰安婦が国会議員に? 野党民主党の比例候補【ソウル=黒田勝弘】韓国の各政党は4月の国会議員選挙に向け候補者選びに余念がないが、野党・民主統合党の候補の一人に元慰安婦の老女(84)の名前が挙がっている。慰安婦問題は支援団体の執拗(しつよう)な反日行動が続く中、ついに元慰安婦を国会議員にしようとするところまでエスカレートした。現在、与野党とも地域区の公認候補選定はほぼ終わり、最終段階の比例代表(全国区)候補の選定に入っている。これに対し元慰安婦の一人が民主統合党に出馬を申請。正式に公認候補になるかどうかは未定だが、民主統合党は公認に前向きという。過去の日本の責任を追及する慰安婦問題では、日本大使館前での慰安婦記念像の無許可設置など、支援団体による元慰安婦を反日運動の象徴に見立てた動きが目立つ。元慰安婦の政界進出案もその一つだ。----例によってネット右翼の機関紙産経新聞の記事です。元慰安婦が国会議員に立候補する動きがあることを、「執拗な反日行動」の「エスカレート」と書く、この神経がすごい。私は、従軍慰安婦を巡る問題については、南京大虐殺を巡る問題ほどには深い知識を持ち合わせていないので、このブログでは取り上げてきませんでした。もちろん、取り上げて気分のいい話でもないし(南京大虐殺だって、気分のいい話じゃないのは同じですけど)。ただ、軍が主導して慰安婦を集め(集めさせて)彼女らの人権を踏みにじる事態に至ったことは否定しようのない事実です。そのことはひとまず措いて、議会制民主主義の国においては、誰でも選挙に立候補することが可能のはずです。日本でもそうですし、もちろん韓国でもそうであるはずです。当然のことながら、元従軍慰安婦という経歴を持つ人が選挙に立候補するのは、本人(あるいは支持者、支持母体)の、当然の権利であるはずです。言うまでもなく、立候補する自由があるということと、選挙で当選できるかどうかは、また別の問題ですが。それにも関わらず、外国の一新聞が、一個人の立候補を公然とこのように批判して、反日行動だとレッテルを貼る。その伝で言えば、稲田朋美とか安倍晋三とか、松原仁などの極右政治家が、総選挙に立候補すること自体がけしからんと韓国や中国のマスコミが主張したとしても、受け入れなければいけないと思うのですが、実際にそんなことが起これば、産経新聞は間違いなく「中韓マスコミの内政干渉」などと叫び出すことでしょう。つまり、ダブルスタンダードということです。

2012.03.15

コメント(13)

-

君が代狂想曲

君が代斉唱時、教員の口の動きも報告 大阪府立和泉高大阪府立和泉高校(中原徹校長)の卒業式で、君が代斉唱の際、教員が起立したかどうかに加え、実際に歌ったかどうかを管理職が口の動きでチェックして府教委に報告していたことがわかった。府教委は起立斉唱を求める職務命令を全教職員に出しており、メールで報告を受けた橋下徹大阪市長は「これが服務規律を徹底するマネジメント」「ここまで徹底していかなければなりません」と賛辞を送っていた。 橋下氏は、起立斉唱を義務づけた君が代条例を成立させた大阪維新の会代表。取材で入手した中原校長のメールによると、教頭が全教員の口の動きを目視で確認。「3名の口が動いていなかった」と報告を受け、3人を校長室に呼んだ。2人は「斉唱した」と話したが、1人は「起立だけでよいと思った」と話し、歌わなかったことを認めたという。 中原校長は「他校の校長は『斉唱』まで確認していないと思います」「確認していたとしても『起立していればよい』と仲間をかばって報告していないと思います」「ちなみに3人とも組合員」と報告していた。----何というか、滑稽かつ悲しくなる話です。この記事には触れられていませんが、別報道によると、中原徹校長という人は橋下の友人で、橋下が府知事の時代に民間人校長として登用されたそうです。しかも、もともとは弁護士だそうで。橋下の忠実な下部として、教員の口元を監視して回って、「声を出していないから処分しろ」という弁護士。橋下の君が代強制もさることながら、橋下の威光をこういう形で笠に着て、教員のあら探しに励む腰巾着の姿(しかも、それが弁護士だという)に、私は暗澹とした気持ちになります。それが、校長だと言うんですから。このまま行くと、そのうちに教員を一人一人ウソ発見器にかけて、「君が代が嫌いな教員は処分」とかいう話まで(つまり、心の中にまで立ち入る話にまで)なりそうに思えてしまいます。私も、子どもの入学式の際は式の場の雰囲気を壊すのもどうかと思うので、起立はしました。しかしもちろん歌っていません。歌うフリをするのも嫌だから、口はつぐんでいました。不起立とは違って、歌わないからといって式を雰囲気を壊すわけでも何でもありませんから。実際、父母席でちゃんと声を出して歌っている人は、そんなに多くはなかったように記憶しています。むしろ歌うと式の雰囲気を壊しかねないくらい音痴な人だっているでしょう。私は、起立くらいはいくらでも妥協するけど、君が代を歌うくらいなら入学式や卒業式には出ません。まあ、私は父兄であって教員じゃないから、処分も何も関係ありませんけどね。私は、以前勤務していた流通業界の某社でも、入社後の新兵訓練、もとい新入社員研修で、朝晩に君が代斉唱があった(研修としてあったわけではなく、研修会場だった国立青年の家の行事として毎日行われていた)のですが、そのときも歌っていません。人事課の「鬼軍曹」が新人の間を歩き回っていたから、私が歌っていないことに気がついたかも知れませんが、何も言われなかったし、べつに処分もされていません。まあ、私の人生の中で、仕事として(研修を仕事と言うかどうかは分かりませんが)君が代を歌うことを強いられそうになったのは、そのとき(4泊くらいの研修で、毎日あったので4回?)だけです。しかし、考えてみれば、「口の動きをチェックした」という教頭は、どうやってチェックしたのでしょうか。遠方からでは分かるはずがないので、教員一人一人に近寄って口元をのぞき込んで確認したんでしょうね。その姿を想像すると、その行動自体が、卒業式の雰囲気をぶち壊す最大の要因としか思えないのです。

2012.03.14

コメント(32)

-

ビブラート考

YouTubeにアップしている音源には、いろいろなコメントが寄せられるのですが、最近、ある音源に、立て続けにこんなコメントが寄せられました。ビブラートちょっと入れすぎですね^^もうちょっと引いてやった方がいいと思います^^でも全体的にうまいです!^^?---The vibrato although too much in todays context but really brought out the classical Japanese folk in the songs . Very pleased with this rendition and the? payers as well ! ^^---どちらのコメントも、基本的には好意的な評価だと思いますが、ビブラートが強すぎるということのようなのです。なるほど、そういう見方もあるのかなと思いました。問題の演奏はこれです。正直言って、私はケーナ奏者としては、ビブラートが極端に強いほうではないと思うんだけど、フルートの基準で見るとビブラートがきつすぎるのでしょうか。考えてみると、私のフルートは完全独学なので、基本的にはケーナをフルートに置き換えただけで、まったく同じ吹き方で吹いています。だから、以前は私のフルートは「ケーナにしか聞こえない」と言われていました。それで、ある時期からケーナ特有の装飾音をフルートでは使わないように意識したら、多少はフルートらしい音になってきたように思います。慣れというのは恐ろしいもので、ケーナにありがちな前打音や、音のお尻を切り上げる吹き方は、何も考えずに吹くと自然に指使いがそうなってしまうのです。だから、「そういう装飾音は使わない」と意識しないと、指が勝手に動いてしまうのです。しかし、どうにもならないのはビブラート。私は、残念ながらビブラートのかけ方をいろいろ変えられるほど起用ではないので、ケーナでもフルートでもビブラートのかけ方はいつも一緒なのです。そこで、ふと考えてみました。ケーナとフルートでビブラートのかけ方はそんなに違うものだろうか。まず、ボリビアのケーナ奏者の最高峰といわれるロランド・エンシーナスのケーナ左は菱本幸二さん、右がロランド・エンシーナスです。日本のグループMAYAこれらと比べると、私のビブラートは特に強いわけではないのが分かると思います。往年のグループで見るとロス・インカスの「コンドルは飛んでいく」(1960年代)サイモンとガーファンクルの「コンドル」の元音源(この演奏の上に英語の歌詞をかぶせただけ)ですが、今聞くとビブラートの波長がだいぶ短いことに気がつきます。最近で言うところの「ちりめんビブラート」に近いかもしれません。でも、これはこれで魅力的な音色だと私は思うんですけど。ちなみに、この演奏のケーナ奏者の名を、私は知りません。ホルヘ・クンボでしょうか。もう一人、1970年代のケーナ奏者といえばこの人です。ウニャ・ラモスこれも、いわゆるちりめんビブラートの部類なのでしょうが、独特の吹き方、独特の音色で、並ぶ人のない吹き方です。一方、フルートの方はというとかつての名演奏家、マルセル・モイーズ(1889-1984)ジャン・ピエール・ランパル(1922-2000)ジェームズ・ゴールウェイこの人のフルートの音色は、他にあまり例のない、一発でそれと分かる異色の音だと感じます。あえて「コンドル」を紹介しましたが、これはケーナ版との比較のためです。前田綾子(東京佼成ウインドオーケストラ)かなり短い音源ですが。こうやって聞き比べると、どうでしょうか。フルートだって結構深いビブラートだと思うのですが、比較すればケーナ(最近の演奏)の方がビブラートの彫りは深いかなと思います。私自身のビブラートは、比較すれば、一番最初に挙げたロランド・エンシーナスに近いかなと(もちろん、あんなに上手いわけではありませんが)自分では思っています。しかし、ビブラートって、笛(ケーナでもフルートでも)を習得するにあたって、関門となることが多いようですね。私自身は、気がついたらいつの間にかビブラートが付いていたので、何をどう練習してビブラートを習得したのか、全然覚えていないんですけど、ケーナの音源を聞いて、それと同じように吹こうと思って練習しているうちに、自然と出来たんだろうと思います。それに、最初に参加したグループ(グルーポ・インカコーラ)のケーナ奏者西元寺哲史さんと、ずっと二重奏を組んでいたというのは大きかったかもしれません。最高のケーナ奏者のとなりで、いわば個人レッスンを受けていたようなものですからね。別に教わったわけではないですけど。そういう意味では、西元寺・ビブラートが私のビブラートの原点かもしれない。

2012.03.12

コメント(6)

-

あれから1年

きっと、今日は多くの人が東日本大震災のことを書くんだろうなと思いつつ、でもやっぱり私も同じことを書こうと思います。まあ、あのとき東京のほとんどの人が経験したのと同様、特に変わった話があるわけではありませんが。去年の3月11日は金曜日でした。私の直属の上司はその3月末で退職するので、その日は送別会を行うことになっていた。翌日の土曜日は、「キラ・ウィルカ」のライブも予定していた。私は、普段10日から2週間に1回しか携帯電話の充電をしない人です。実は、その前夜、携帯のバッテリーがかなり減っていて、「充電しなくちゃ」と思っていたのですが、うっかりして夜のうちに充電するのを忘れてしまったのです。あ、しまったと思ったのですが、今晩までは保つだろうから、今晩充電すりゃいいやと、そのまま出勤したのです。東京は朝からいい天気でした。同僚は半分くらいは在席していましたが、外出の多い部署なので、半分くらいは外出していた。一番遠くに行っていた人は、茨城県の、確か土浦の先に行っていた。2時半頃だったか、送別会のための花束を花屋さんに届けてもらいました。そして、2時46分。そのとき私はオンライン端末の前に座って、前の端末に座る同僚と何か話しながら、操作をしていました。椅子に座っていたので、地震の揺れにはすぐ気がついた。最初は小さな揺れで、下から突き上げるような感じでした。だから、私は最初は近くで震源の深い小さな地震かなと思ったのです。2004年の中越地震の時の揺れ方から、遠方の大きな地震の揺れ方というのはだいたい区別がつくつもりでした。でも、あの地震は過去の揺れ方の経験則が通用しなかった。同僚と「地震ですね」「そうだよね、さっきから気がついていたんだけど、そんな大したことはな・・・・・・・」あれ、あれれ、あれれれ、えーーーーーー、なんだ、これは。もうその瞬間は、ただただ机にしがみついているだけ。あとから考えれば、机の下に潜り込むなり、建物の外に避難するなり、出来ることやるべきことはいくらでもあったはずですが、何も出来なかった。その瞬間は地震の規模も、どこが震源地かもわかりはしませんが、ただの地震ではないことだけは分かった。「東海地震がついに来た」と思いました。揺れの時間がとにかく長かった。東京は震度5強でしたが、その瞬間はもっとすごい揺れだと思いました。それにしても、もしあの地震が震度6や7だったら、私は机にしがみついたまま、倒壊する建物の下敷きになっていたかもしれません。とりあえず大きな揺れは収まりましたが、そのあとも数時間、体に感じるわずかな揺れは、絶えることなく続いていたように思います。壁の石膏ボードにはあちこちに亀裂が入りました。それでも、私の勤務場所は建物の低層階なので、被害はそれほど大きくはなかったのですが、高層階では本棚やロッカーが軒並みひっくり返って大変なことになったようです。幸いにもけが人は出ませんでしたが。しかし、外出している同僚の安否は、その時点では分かりません。やがて、一人また一人と職場に戻ってきましたが、特に気になったのは茨城に出張していた同僚です。結果的には、彼は地震の瞬間にはすでに東京まで戻っていて、その晩遅くに職場に姿を現したのですが。そうこうしているうちに、15時15分、再度の地震が起こりました。これは茨城沖を震源とするM7.6の余震だったのですが、震源域が本震より東京に近いため、東京では本震と同じくらいの揺れ方だったように感じました。ただ、揺れの時間は本震よりはずっと短かった。そのときは、私は多少の冷静さを取り戻していたので、揺れ始めるとすぐに屋外に待避しましたが。そのときに気がつきました。地震の直前まで快晴だった空が、地震とほとんど同時にどんよりと曇ってしまったことに。非常に気になったのは、相棒と子どもの安否です。携帯で電話をしてみましたが、通話規制でまったくつながりません。何度もかけているうちに、電源が切れかかってきた。しまった、昨日の晩充電を忘れなければと思ったときには後の祭りです。時が時なので、やむを得ず禁断の手(職場の電話から私用電話)を使いました。幸い、固定電話はつながった。それで、相棒と子どもが無事であることは分かりました。子どもは、学校から帰宅の途中で、うちから少し先の八百屋の前で泣き叫んでいたらしい。とりあえず家族が無事なので一安心しました。その後すぐに、災害時の緊急出動態勢がくまれて、同僚たちがごそっと出動していきました。私は出動人員には入っていなかったので、職場待機です。「ちょっと『クライアント』の家を回って安否を確認してきましょうか」と言ったのですが、上司に止められました。そうこうしているうちに、時間は5時を過ぎました。勤務時間終了です、お疲れ様でした、さようなら・・・・・・というわけには、いきませんよね、さすがに。いくら何でも、こういうときに率先して帰宅するために給料をもらっているわけじゃないんで。とりあえず自席で待機。遠方まで出張していた同僚も、一人また一人と帰ってきました。前述の茨城に出張していた同僚は、地震の瞬間東京まで戻っていたとはいえ、いったい何キロ歩いて帰ってきたんだろう。とりあえず6時まで、さらに7時まで待機、いくら何でも晩飯を手に入れてこようかと思い、近所のコンビニに行ったら、お弁当やサンドイッチ、パンのたぐいは、すでにきれいさっぱりない。まだカップヌードルが若干残っていたのと、なぜかケーキが残っていたので、それを買って帰ってきたら、増援部隊で出動しろという指示が。第一陣の非常出動部隊のうち、既婚女性は引き上げさせないと可哀想だから、交代要員でいけ、というのです。「分かりました、でも5分待ってください」と言って、大あわてで晩飯かきこんで出かけた。増援部隊は3人、行き先は帰宅難民が大勢集まっている場所。(諸般の事情により、詳細は書きません)3人が手分けして3カ所に散ったのですが、私はかなり適当に「ここに行く」と言ったら、そこは駅に近くて、人がかなり大勢集まっていたんですね。ひたすら毛布を配ってました。帰宅難民といっても、中には羽田空港から、とか東京駅から新幹線に乗って、という人もいました。そこで気がついたことをひとつ。灯油ストーブをつけていたのですが、避難者の一人がコンセントに足を引っかけて、電源を抜いてしまったのです。そうしたら、たちどころにストーブが消えた。つまり、灯油ストーブとはいえ、電気がないと動かないわけです。ということは、灯油ストーブでも停電になったら使えないということ。災害用としては役に立たないなあと思いましたね。そして、備蓄してあった灯油は、一晩でほとんど使い切り。何日も続くようならとても保たなかったでしょうね。それでも、広い体育館に灯油ストーブが3台だけ、暖かくはありませんでした。夜通しラジオはつけっぱなしだったのですが、地下鉄や私鉄の一部は、地震当日のうちに運行再開(少なくとも再開しようと努力)したのですが、JRは早々に当日中は運行再開しないと決めてしまい、どこの駅も行き場を失った帰宅難民であふれかえったようですね。地下鉄の中にも、一度運行再開はしたけれど、混雑のため窓ガラスが割れて再度運転中止したところがあるようです。JRという大動脈が動かないので、地下鉄や私鉄の一部だけが動いても、客をさばききれなかったようです。私も深夜1時か2時ころにはうつらうつらと仮眠を取りました。着ていた防災服は、何と夏用。かぶっていた毛布は1枚。でも、体が山登りモードに入っていて、寒いとは感じませんでした。私は日常生活では寒がりの部類なのですが、山登りの時は寒さへの耐性が変わるのです。ただ、頭の上でラジオが付きっぱなしだし、あまり眠れないですよね。私はいつでもどこでも、眠くなればすぐに眠れるのが特技なのですが、このときはさすがに、1時間くらいうとうとしただけ。それでもねあんな時に眠る余裕があっただけマシですが。その間も、何回か緊急地震速報が流れました。長野で大きな地震が起きたのは何時ころでしたかね。明け方になると、帰宅難民の皆さんが、電車がどうなったかの情報を求め始めます。私の携帯は前述のとおり使い物になりません。しかし、同僚の一人がスマートフォンを持っていて、一人一人求めに応じて運行情報を調べていました。あれを見て、「スマートフォンっていいな」と思ってしまいました。(まだ持っていませんけど)その頃には、ラジオは福島第一原発の緊急事態を告げ始めていました。私も原発の安全性に多少なりとも危惧を抱いていた一人ではありますが、地震のあと、こんな事態になるとは想像していませんでした。5時ころに近くの駅に行って、運行情報を確認。一部不通区間はあるものの、大部分が運行していることを確認したので、戻ってそのことを伝えると、ごそっと人が動きました。でも、結局避難者がいなくなったのはお昼近い時間になってからでした。職場に戻ったのは1時過ぎ。上司は、まだ職場で待機していました。本当なら、昨日は送別会のはずだったのに、結局は地震直前に届けられてしまった花束を渡しただけ。ある意味では一生忘れられない送別会になったかもしれませんが。(ただ、さすがに3月末に送別会をやり直しましたけど)その時間には、電車は定時運転ではなかったようですが、車内はがらがらでした。あれだけの地震にもかかわらず、町並みは普段とまったく変わらず。ちょっと不思議な感じがしました。帰宅したのは午後2時過ぎかな。6時からキラ・ウィルカのライブの予定でしたが、もちろんそんなものが開催可能のはずもなし。相棒に延期の告知を頼んでおいたのですが、告知範囲が狭すぎたので、改めて各所に延期の告知を出して、原発のことは気になったけど、とにかく眠気の方が先。ライブの延期のことも原発のことも、とにかく寝てから考えようと、まずは寝床に付きました。暖かい布団の上というのが、何とありがたいことか。

2012.03.11

コメント(2)

-

改めて、日本は脱原発に舵を切るべきである

明日で、東日本大震災から1年になります。被災地はどこも、甚大な被害を受けましたが、それでも現在は復興に向けて困難でも着実な歩みを進めています。ところが、福島第一原発の避難区域だけは、何も動いていません。そもそも、人が住めない(高齢者を中心に、避難指示を無視して住み続けている人が多少いるようですが)。そもそも、原発事故が全く終息していません。政府は「冷温停止」と強弁していますが、そもそも炉心がぶっ壊れている状態、燃料棒がどこに解け落ちているかも確認できない状態、判断の最大の根拠である温度計が次々と壊れている(ということになっている)状態で、「冷温」「停止」などというのは、実体を伴わない作文だと考えるしかありません。福島第一原発は(第二原発もですが)もはや廃炉以外の選択肢はあり得ません。しかし、いったいいつまでに、どうやって廃炉が実現できるのか。通常の状態で運転を終了した原発でさえ、廃炉には30年前後の期間を要するし、小型の実験炉はともかく、何十万キロワット、あるいは100万キロワットクラスの商業原子炉の廃炉作業は、日本ではまだ行われてもいないのです。あのようにぶっ壊れてしまった原子炉から核燃料をどうやって抜き取るのか、原子炉や建屋をどうやって解体するのかと考えれば、廃炉作業は100年かかっても不思議はないと思います。その間にいったいどれだけの作業員が被曝するでしょうか。今は、原発推進派は「原発の放射能で直接死んだ人はいない」と豪語していますが、この原発事故が終息するまでに、放射能で直接死ぬ人が出ないかどうかは、今の時点では何とも言えないのです。さらに言えば、常々書いているように大きな地震は連鎖して起こる傾向があります。東海/南海/東南海地震も気になるところですが、東日本大震災の被災地を再度大きな地震が襲う可能性だって、そんなに低くはないはずです。思い返せば、2004年に新潟中越地震があって、2007年には新潟中越沖地震がありました。原発が半壊している状態で、再度震度6とか7の地震が来たら、今度はいったいどういうことになるのでしょうか。原発周辺の避難区域は、全域が高濃度で汚染されているわけではないので、今後縮小されていくでしょう。しかし、避難区域がなくなることはありません。高濃度で汚染されている地域もあるからです。そのような地域は、今後おそらく長期にわたって無人地帯とならざるを得ないでしょう。人が再び住めるようになるのは、果たして30年後か40年後か。チェルノブイリでは、事故から26年経った現在でも、広大な面積が立入り禁止となったままです。話は変りますが、各紙今朝の朝刊に、放射性ヨウ素の被爆問題が取り上げられています。甲状腺被曝、最高87ミリシーベルト 50ミリ超も5人東京電力福島第一原発事故で、放射性ヨウ素によって甲状腺に90ミリシーベルト近い被曝(ひばく)をしていた人がいることが分かった。弘前大学被ばく医療総合研究所の床次眞司(とこなみ・しんじ)教授らが、事故の約1カ月後に行った住民65人の測定結果を分析した。被曝した人の約半数が10ミリシーベルト以下だったが、5人が50ミリシーベルトを超えていた。 甲状腺被曝はがんのリスクがあるが、ヨウ素は半減期が短く、事故直後の混乱などで、きちんとした計測はされておらず、詳しい実態は分かっていなかった。 床次さんらは昨年4月11~16日、原発のある福島県浜通り地区から福島市に避難してきた48人と、原発から30キロ圏周辺の浪江町津島地区に残っていた住民17人を対象に、甲状腺内の放射性ヨウ素の濃度を調べた。この結果、8割近い50人からヨウ素が検出された。 この実測値から、甲状腺の内部被曝線量を計算した。事故直後の3月12日にヨウ素を吸い込み、被曝したという条件で計算すると、34人は20ミリシーベルト以下で、5人が、健康影響の予防策をとる国際的な目安の50ミリシーベルトを超えていた。 最高は87ミリシーベルトで、事故後、浪江町に残っていた成人だった。2番目に高かったのは77ミリシーベルトの成人で、福島市への避難前に同町津島地区に2週間以上滞在していた。子どもの最高は47ミリシーベルト。詳しい行動は不明だ。 国が昨年3月下旬、いわき市、川俣町、飯舘村の子ども1080人に行った測定では、35ミリシーベルトが最高値と公表されていた。---87ミリシーベルトというのは、あえて避難区域に残る選択をされている方なので、おそらく高齢者なのだろうと思います。それよりむしろ、子どもの47ミリシーベルトの方が大問題です。子どものいる家庭で、避難区域に残る選択をした家庭は、おそらくないでしょう。同程度の被曝をした子どもが大勢いるとしたら、将来甲状腺ガンが増加することは不可避でしょう(5~6年後には、はっきりするでしょうが)。それでも、20キロ圏内からの全員避難を行ったからその程度の被曝で済んだ、とも言えます。避難していなかったら、87ミリシーベルトと同程度以上の被曝が、子どもにも多発したはずです。それにしても、原発事故によってこれほど大きな被害と健康への不安が生じたにもかかわらず、それでもまだ原発を続ける理由というのは、いったいなんでしょうか。原発抜きでは電力供給が不安である、ということがよく言われます。しかし、現に原発の稼働数が2基だけになった現在でも、電力はどうにかこうにか足りているではないですか。石油や天然ガスは有限の資源ですし、ほとんど輸入に頼っていると言う人がいますが、それはウランも同様です。ウランの確認埋蔵量は石油よりは多少多いものの、天然ガスよりは少ないのです。(現在、火力発電にしめる石油の割合は少なく、天然ガスの方がはるかに多い)それに、にほんではウランは全く産出しないので全量輸入です。核燃料サイクルが実現すれば、「核燃料は自給できる」と言うことも可能になるでしょうが、核燃料サイクルが完全に破綻しているのは明らかです。もちろん、天然ガスに永久に頼り続けて良いわけではありません。石油も天然ガスも、もちろんウランも、使い続ければいつかは枯渇する。石油はCO2を排出するし、天然ガスも石油よりはずっと少ないとはいえCO2を排出する(石炭がCO2の排出は一番多い)。もっとも、原発だって核反応自体ではCO2を排出しなくても、それ以外の部分でかなりのCO2を排出するのですが。だから、最終的には太陽光、風力、水力(特に小規模水力)、地熱、潮力などの再生可能エネルギーに発電力の多くを置き換えて行かなくてはなりません。ただ、そのための時間の猶予は充分にあるのです。一方、原発が次の地震に襲われるまでの時間の猶予は、果たしてどのくらいでしょう。そんなに長くはないのではないかと思います。

2012.03.10

コメント(0)

-

防災用品

ずっと以前ですが、「災害対策、停電対策に山歩きはいかが?」という記事を書いたことがあります。それから9ヶ月ほど経って、我が家に石井スポーツから1通のダイレクトメールが送られてきました。石井スポーツは言うまでもなく登山用品店です。ユーザー登録しているので、以前からダイレクトメールは来ているのですが、今回のダイレクトメールの内容は「防災フェア」。いわく、「登山用品は優れた防災用品!!」だそうで。ま、人間の考えることなんて、みんなだいたい同じなんですねえ。我が家の場合、改めてそろえなければならない防災用品はありません。まあ、強いて言えばシュラフは1組しかないけど。もっとも、防災用品が役に立つのも、地震で生き残れた後の話。ま、私が生き残れなくても、家族の誰かが生き残れれば役に立つだろうけど。ところで、我が家の本棚はみんな天井から転倒防止のつっかえ棒を取り付けているのですが、どうやらつっかえ棒では震度7クラスの揺れにはとても対抗できないようです。他の策もいろいろあるけど、本棚が重すぎて対策が難しい。どうしたものかなと思います。寝室には本棚がないので、睡眠中に下敷きになる可能性は、多分ないでしょうが。話は違いますが、明日は2ヶ月ぶりの練習。4月半ばに、やっとライブが出来そうな気配です。正式に決まったら告知します。

2012.03.09

コメント(3)

-

結局のところ、地震がいつ起こるかは分からない

想定より広い範囲で震度7のおそれ 文科省PTが分析首都圏直下で起こる可能性がある地震を調べていた文部科学省のプロジェクトチームは7日、東京湾北部でマグニチュード(M)7級の地震が起きた場合、東京湾沿岸の広い範囲で震度7の揺れに見舞われる恐れがあると明らかにした。チームは、首都圏の地下構造を調べ、地震を起こすプレート(岩板)の境界が従来の想定より10キロ程度浅い場所があることを突き止めた。浅いと強い揺れが地表に伝わりやすくなる。調査で得られた地下構造から東京湾北部で地震が起きると想定して計算したところ、国の中央防災会議の想定より強く揺れる恐れがあることがわかった。湾岸部を中心に東京都以外にも神奈川県や千葉県の一部が震度7になる可能性があるという。---- 震災以来、いろんな地震確率報道が飛び交って、正直何が何だか分からなくなってきました。M7級首都直下地震、4年内70%地震発生確率巨大地震再発の可能性もう、やめてくれ・・・・・・結局、目下のところは巨大地震の再発はまだ起こっていません。ただし、確実に言えることは、首都直下型であれ、東海/東南海/南海地震であれ、あるいは東日本大震災の震源域周辺での地震再発であれ、巨大地震は必ず起こるということです。ただ、それが今から1時間後なのか1ヶ月後なのか、10年後なのか100年後なのかは、今のところ誰にも分からないのですが。もう一つ、おそらく言えることは、東日本大震災の影響によって、地震(火山噴火も)の発生確率は上昇した可能性が高い、ということです。過去の例から見て、大きな地震は連続して起こる傾向があります。(東海/東南海/南海地震が必ず連動するのが典型的)正直言って、朝晩の満員の地下鉄に揺られている最中に大地震が来たら、もうほとんど手の施しようがありません。震度7なんてのが来たら、多分電車は脱線するでしょうし、横倒しに出もなったら脱出するのも大変でしょう。ものすごいパニックになるでしょうし、まして火が出たら、あるいは浸水したら、まず助からないだろうなと思います。どんな防災対策も、通勤電車に乗っている最中は役に立たない。せめて、地震発生が10分前でも予知できれば、手の打ちようもあるけど、まだ地震予知は全然ものになっていません。ある程度遠方の地震なら、緊急地震速報の効果が期待できるけど、震源地の近くでは、P波とS波の時間差がないので、緊急地震速報にもおそらく効果がない。かといって、「地震が来たらどうしよう」と考えていたら、通勤も出来なくなってしまいます。以前にも書いた記憶があるのですが、地震はいつどこで起こるかまったく分かりません。満員の通勤電車もそうですが、自宅で風呂に入っているとき、深夜の熟睡中、雑居ビルや地下街の居酒屋で酔っぱらっている最中、山登りでやせ尾根のガレ場を歩いている最中・・・・・・。「今この瞬間に地震が来たら最悪」という場面は、生活の中で掃いて捨てるほどある。そういうときに地震が来たら、そのときは諦めるしかない。そこのところは、割り切るしかない。そうしないとまともな社会生活が送れなくなってしまいますし、人生の楽しみもなくなってしまう。だけど、もし地震の最初の一撃を生き延びることが出来れば、あるいは自分自身が生き残れなくても、家族が生き残れば、その後は日頃の災害対策がものを言うだろうなと思います。(子どもは満員の通勤電車には乗らないから、私よりは生き残る確率が高いと思う)それにしても、昔起震車で震度7の揺れを体験したことがあるけど、所詮疑似体験の震度7と、去年の震災の本物の地震(東京は震度5強)では、やっぱり本物の震度5強の方が圧倒的に怖かったです。当たり前ですけどね。震度5強であれだけの揺れなんだから、震度7というのは・・・・・・。想像を絶する。できることなら、実際に経験しないで済めばいいなあと思いますね。

2012.03.07

コメント(16)

-

河村発言と政府見解

河村氏、発言撤回を否定…政府見解「僕と同じ」南京事件に関する発言を巡り、名古屋市の河村たかし市長は5日、2月議会の本会議で、「非戦闘員の殺害や略奪行為があったことは否定できない」とする政府見解について、「僕の言っていることとほとんど同じだ」との見解を示した。その上で、改めて発言の撤回を否定した。共産党市議の質問に答えた。さらに市議が「政府見解に同意するか」と質問すると、「政府見解には30万人虐殺のところは入っていない。同じ趣旨ではないかと思うが分からない」とした。政府は「被害者の具体的な人数については諸説あり、正しい数を認定するのは困難」としている。---はっきり言って、政府見解と河村発言は、まったく違います。南京大虐殺に関する政府見解は、外務省ホームページに掲載されています。「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。1.日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、多くの非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。2.しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。3.日本は、過去の一時期、植民地支配と侵略により、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことを率直に認識し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、戦争を二度と繰り返さず、平和国家としての道を歩んでいく決意です。一方、河村発言はこうです。「通常の戦闘行為はあって残念だが、南京事件というのはなかったのではないか」旧日本兵だった父親が南京で45年の終戦を迎え「温かいもてなしを受けた」「8年の間にもしそんなことがあったら、南京の人がなんでそんなに日本の軍隊に優しくしてくれたのか理解できない」(毎日新聞)「通常の戦闘行為はあったが、南京事件はなかったのではないか」終戦時に父親が南京市にいたことを挙げて「事件から8年しかたってないのに、南京の人は日本の軍隊に優しくしていたのはなぜか」(共同通信)「戦闘行為があって多くの方は亡くなったが、いわゆる虐殺はなかった」「亡くなった父が1945年の終戦時に南京にいた時、地元住人にやさしくしてもらった。虐殺のようなことがあれば、対応が違っていたはず」(読売新聞)「通常の戦闘行為はあったが、南京事件はなかったと思っている」終戦時に父親が南京市にいたことを挙げて「事件から8年しかたってないのに、南京の人は父に優しくしていただいた」(産経新聞)各紙微妙に表現は違いますが、大筋は同じです。この河村発言と、前述の政府見解を見比べて、「ほとんど同じ」って、どういう神経でそういう台詞が吐けるのかと私は思います。確かに、政府見解の言うとおり、南京事件の犠牲者数については諸説ある。一方、河村は人数がどうこうなんてことは、この段階では言っていないのです。単に「南京事件はなかった」(読売のみ「虐殺はなかった」と表記)としか言っていないのですから、人数の大小という問題ではなく、虐殺はまったくなかったのだという主張にしか見えません。それが、火が燃え上がった今になって、取って付けたように「30万人ではない」と、人数の問題にすり替えようとしているのです。でも、おかしいですよね。30万人が1万人だったとしたら、「亡くなった父が1945年の終戦時に南京にいた時、地元住人にやさしくしてもらった」のが不自然ではなくなるのですか?それに、「人数は分からないが虐殺があったことは事実でお詫びします」というのと、「人数は分からないが中国の言っていることは水増しだ、でたらめだ」というのは、話の内容として「ほとんど同じ」ではないことは明らかでしょう。たとえば、東日本大震災について、「2万人もの犠牲者を出した」と言うのと、「2万人しか犠牲者がでなかった」というのは、決して同じではありません。政治家が、後者のような発言をしたら(もちろん文脈にもよりますが)批判を浴びるでしょう。その差が分からないとしたら、政治家として、言葉というものに対する感覚が摩滅しきっていると言うしかありません。まあ、実際は分からないフリをして言い逃れようとしているだけでしょうが。

2012.03.06

コメント(0)

-

富士山は噴火するか

「雪消えた」「湯気上がった」次々報告 富士山の「異変」は何かの予兆なのか東日本大震災の発生以降、噴煙らしきものが上がっている、雪が消えたなどとウソともホントともつかない「異変」が伝えられる富士山で、今度は「地面から湯気が出ている」のが見つかった。気象庁が現地を調べたところ、湯気の温度は10度程度で、噴気音(噴出にともなう音)や硫黄臭もなく、また火山ガスに含まれる火山性物質も検出されなかった。「かすかな水蒸気が白く見えた」「富士山の湯気」は、2012年2月10日に山梨県側3合目の道路付近で発生した。道路管理の関係者の、「地面から湯気のようなものが出ている」との通報に基づいて、気象庁火山課などが確認に出向いた。気象庁は、「たしかに湯気ではありましたが、温泉地のように湧き出しているように出ていたわけではありません。その日は外気がマイナス10度でしたので、そこに10度程度のかすかな水蒸気が出ていたのですから、ふだんよりも白く見えたと考えられます」と説明する。その日の日中も調べを続けたが、気温が上昇したこともあって湯気は見えなくなった。気象庁は「ただちに噴火に結びつくものではない」と話している。それにしても、富士山ではこうした湯気がよく発生するのだろうか、気象庁に聞いてみた。「正直、それはこれまでもあったかもしれないし、なんとも言えないところなんです」とし、こう続けた。「富士山には大小いくつもの空洞があって、そこから空気が湯気のようになって漏れ出てきたと考えられます。そのため、これまでも目には見えていなかったが(湯気が)出ていた可能性はないとはいえません。ただ、通報があって確認したのは、おそらく初めてに近いことかと思います」気象庁はこのことを、2月29日に開かれた火山予知連絡会にも報告した。しかし、「全国の火山活動の評価」で、富士山は「噴火予報(噴火警戒レベル1 平常)」にあたり、特段火山活動に変化が認められないレベルにある。ちなみに、現在火山活動が活発な鹿児島県の霧島山(新燃岳)は「火口周辺警報(噴火警戒レベル3)」だ。山麓の富士河口湖町は冷静気象庁は現在も「湯気」の温度観測を続けていて、「今のところ、温度が上がるなどの変化はありません」と話している。地震活動や地殻変動のデータも特段の変化はなく、今回の現象は「現時点では、噴火活動と直接関連するものではない」と繰り返す。しかし、富士山では東日本大震災の発生直後の11年3月15日に山頂の南南西約5キロメートル、深さ15キロメートルを震源とする静岡県東部地震(暫定値マグニチュード6.4、最大震度6強)が発生し、「それ以降、その震源から山頂直下付近にかけて地震活動が活発な状況となり、その後地震活動は低下しつつも継続している」と、火山噴火予知連絡会が報告している。2012年1月28日には、山梨県で震度5弱を観測した地震が発生した。気象庁は「震災のあとですし地域に住んでいる方など、富士山の『変化』に敏感になっていることはあると思います」と話すが、山麓にあたる山梨県富士河口湖町は「富士山の湯気」をどう受けとめているのだろう――。同町は「噴煙が上がったということではないですし、皆さん冷静でしたよ」(企画課)と話している。----富士山は、かつて「休火山」とされていましたが、現在は休火山という概念自体がなくなっています。だいたい、300年前の噴火なんてのは、人間の歴史という物差しでは「大昔」ですが、地球の歴史の中では、「ついさっき」でしかありません。従って、理論上は、富士山はいつ噴火しても不思議ではないのです。ただし、現時点で噴火の予兆があるわけではありません。今回わずかな噴気によって騒ぎになっていますが、実際は、宝永の噴火の後度々噴気が観測されています。Wikipediaによると、1854年安政東海地震によって始まった噴気活動は100年以上も継続し、1950年代まで続きました。活動が終息しかかった1957年の時点でも、気象庁の観測で噴気の温度が50度だったそうですから、今回の噴気の10度程度なんて温度は、話にもなりません。これを噴火の差し迫った予兆ととらえるのは、無理がある。ただ、富士山の噴火(噴気活動も)が大地震と密接に関連していることは疑いありません。ずっと以前の記事に、富士山の噴火は東海/東南海/南海地震と連動していると書いてしまったことがありますが、これは私の記憶違いで、東海地震がなくても、他の地域の大地震と連動して噴火したこともあります。(宝永噴火は東海地震との連動ですが)従って、昨年の東日本大震災に連動して富士山が噴火する可能性もあります。それに、震災以降富士山近辺を震源とする比較的大きな地震がいくつか起こっているのは気になるところではあります。いずれにしても、火山の噴火には明瞭な予兆があるので、地震と違い、予知が差し迫っていることを予知するのは、それほど困難なことではありません。では、もしも富士山が噴火したらどんなことになるでしょうか。実は、たいしたことはないのです。いや、経済や交通には莫大な影響が考えられますが、人的被害に関しては、昨年の大震災よりはるかに被害は小さいだろうと思われます。最新の噴火である宝永噴火では、溶岩や火砕流による直接の犠牲者が出たという記録は残っていないようです。もちろん、間接的には、噴火に起因する餓死者が相当数出ているはずですが。このときの噴火では、溶岩の流出はなかったのですが、火山灰は江戸にも数センチの厚さにつもり、御殿場あたりは直径1メートル以上もある軽石やスコリアが降り注いでいます。その宝永噴火での噴出物の総量は、0.7立方キロメートルと推計されています。その前、864年の貞観噴火はさらに大規模で、宝永噴火とは違って溶岩も大量に噴出、「?の海」と呼ばれる湖が溶岩に埋め尽くされ、そのわずかな断片が現在の富士五湖になりました。噴出物総量が1.4立方キロと推定されています。噴出総量0.7立方キロとか1.4立方キロといっても、比較する対象がないと大きいのか小さいのか、よく分かりませんね。20世紀以降に記録された最大級の噴火は、1991年フィリピンのピナツボ山噴火です。その噴出物総量は10立方キロ。それに次ぐのが1980年米国ワシントン州のセント・ヘレンズ火山噴火で、噴出物は1立方キロ。19世紀までさかのぼると、1815年インドネシアのタンボラ山噴火の噴出物総量が100立方キロ。噴火による直接の犠牲者も1万人以上(噴火に起因する餓死者も含めればその数倍)出ています。さらに有史以前にまで遡ると、想像もつかないようなとてつもない規模の巨大噴火の例が数多くあります。日本に限っても、鬼界カルデラ(7300年前)・加久藤カルデラ(33万年前)・姶良カルデラ(25000年前)など、噴出量100立方キロを超える噴火が目白押し。中でも最大級は9万年前の阿蘇山大噴火で、噴出物総量が600立方キロ、九州の半分以上と山口県を火砕流が覆い、今なら火砕流の焼死者だけで犠牲者500万人近くに達するはずです。これら想像を絶する大噴火に比べれば、富士山の噴火はたいしたことはありません。予知さえ出来れば直接の犠牲者はゼロに抑えることも不可能ではありません。ただ、経済と交通への影響は、深刻なものがあるでしょう。とりあえず、東京には火山灰の雪が降る。宝永噴火でも江戸への降灰は数センチあり、これによって多くの人がぜんそくに苦しめられた記録が残っています。また、電気製品や電子機器への影響も深刻だと思われます。ただ、鹿児島あたりでは、桜島の降灰が四六時中あって、それでも車も鉄道も、パソコンも電気製品も普通に動いているところから見て(いや、故障はあるのかもしれないけど)、何か対策はあるのだろうなという気はします。

2012.03.05

コメント(2)

-

電力の安定供給のためになすべきことはなんなのか

良質な電力の安定供給が第一 東電解体・電力自由化で失うもの火力発電用の燃料費に加え、廃炉や除染の費用負担がのしかかり、東京電力の経営は土壇場まで追い込まれている。救済手段として挙がったのが国有化だが、推進したい政府と免れたい東電の綱引きが激しい。肝心なことは東電救済ではなく、「良質の電力を安定的に、安く、安全に供給する」ことだ。国の支援なしに経営が成り立たない以上、国有化は不可避だが、電力供給は改善されるのか。避けられぬ国有化東電の経営はギリギリの状況だ。単体ベースの平成23年4~12月期決算は6375億円の最終赤字だ。資産から債務を差し引いた純資産は、12月末時点で1年前から半減し約6500億円となった。原因は停止した原発の代わりに動かしている火力発電の燃料代だ。今後は巨額の廃炉費用も必要だ。除染費用に至っては、額も負担主体も分からない。当初は公的資金注入に難色を示していた東電も「受け入れやむなし」の方向だ。当面の経営破綻回避には1兆円規模の資本注入が不可欠だが、ここで問題になるのは政府が確保する議決権比率だ。枝野幸男経済産業相は会社分割などを単独で決められる「3分の2以上」が念頭にある。これに対し、東電の西沢俊夫社長は経営の自主性を維持できる「3分の1超、2分の1未満」を主張する。確かなことは、国有化された場合、経営者には外部から招聘(しょうへい)する民間出身者が就く公算だという点。保守的な東電という企業や電力供給体制を変えやすくなるかもしれない、ということくらいだ。国の隠された思惑東電国有化の目的は、経営を公的に支え賠償支払いを円滑に進めるというものだが、別の思惑も透けて見える。東日本大震災の発生後、政府は計画停電や大口需要家に節電を義務づける電力使用制限令の発動に追い込まれた。政府はこれを「日本の電力供給システムに内在していた問題点が顕在化した」と位置づけ、電力システム改革に乗り出している。そんな中での東電の財務悪化は、政府にとっては渡りに船ともいえる。震災前に原子力依存を高めていた日本のエネルギー計画は大きく変わった。原発依存度は下げ、再生可能エネルギーや天然ガスにシフトさせ、電力市場は自由化を進める。他方、スマートグリッドなど省エネ・節電対策を抜本的に強化する。政府は電力市場自由化で多様な発電事業者を参入させれば、災害時も電力を安定供給できると考えている。その実現のために大手電力会社から送電網を切り離す「発送電分離」を重視する。今のところ、大手電力会社に送電網の保有は認めつつ、運用は中立機関に委ねる方式が有力だ。だが、政府が東電国有化を目指す裏には、東電の経営権を握り送電網の開放などを一気に実現させ、残る電力会社も巻き込む思惑が垣間見える。慎重な議論が必要ただ、国有化をテコに電力システム改革を進めることが、電力の安定供給につながるかどうかは議論がある。まず、需要の3割を担ってきた原発の代替電源確保には時間がかかる。また、電力事業者同士の競争が過熱すれば、利益確保が優先され安定供給が後回しになる可能性もある。米カリフォルニア州で2000年から01年に起きた電力危機は、発電事業者がコスト削減のために発電設備の増強を怠ったことが原因の1つだった。さらに、発送電分離を実施したほとんどの国で電気料金は値上がりしている。発送電が一体運営されている日本は、災害時の復旧が早く、停電も少ない。良質な電力が安定供給されてもいる。税金を投入する以上、政府が東電を一時的に国有化して経営を厳しく監視することは重要だ。しかし、しつこいようだが、電力会社の最大の使命は「良質な電力を安定的に供給する」ことにある。自由化や東電解体が国有化の目的ならば、安易に大規模な電力システム改革に乗り出すべきではない。国民生活を犠牲にする壮大な“実験”が行われてはならない。---またまた産経新聞ネタになってしまいますが、この記事からは産経新聞が東電の解体や電力自由化、発送電分離に対して否定的にとらえていることが読み取れます。TPP賛成、郵政民営化賛成、でも電力の自由化には反対、という立場のようです。「国民生活を犠牲にする壮大な“実験”が行われてはならない。」というのは、TPPや郵政民営化についてこそ、言ってほしかったなと思います。「需要の3割を担ってきた原発の代替電源確保には時間がかかる。」とのことですが、現実には原発事故の後昨夏も今冬も、電力の需給は、厳しい側面はあったにしても、乗り切ることができています。もちろん、何の苦労もなく楽々と乗り切れたわけではありません。かなり綱渡りであったことは事実でしょうし、東電が、火力発電所の増設や運転再開などの努力を払ってきたことも確かです。節電の努力もありました。しかし、とにかく現時点で、「代替電源」はおおむね確保されていることも事実なのです。そもそも、電力の安定的な供給のためにはどうすべきなのでしょうか。どう転んでも東電が今までどおりに原発に依存することは不可能なのです。東電のもつ原発は、福島第一・第二・柏崎刈羽の3カ所ですが、福島第一と第二原発の運転再開は不可能です。運転再開できる原発があるとすれば柏崎刈羽だけですから、原発の割合は今までの半分以下になるのです。(もちろん、私は将来的に原発ゼロにすべきと思っているのですが、それはひとまず措いて)これまで電力会社は、巨大な発電力を有する発電所を特定の地域にまとめて建設するやり方を取ってきました。原発は言うまでもありませんが、火力発電所だって、水力発電所ですらもそうなのです。(有名な黒四ダムは、黒部「第四」発電所ですが、黒部川全体で、関西電力は10カ所の発電所を持っている)東日本大震災で明らかになったのは、原発の危険性ばかりではありません。巨大な発電所が特定の地域に集中している状況は、大規模災害によって電力の供給力を一挙に失うリスクが高い、ということも、震災から得られた教訓のひとつです。記事に「災害時に復旧が早い」とありますが、それは今まで経験した災害時の話です。関東大震災当時は、まだ社会が電力に依存する割合はたかが知れていました。その後、発電所がいくつも破壊されるような自然災害を、日本は経験したことがなかっただけのことです。数少ない巨大発電所を1箇所にまとめて建設するより、比較的小規模の発電所を各所に分散して建設するほうが大規模災害の際に安定性を保ちやすいというのは、誰にでも分かる理屈でしょう。もっとも、企業の立場では、そういうやり方は手間もコストもかかるのでやりたくないだろうなということも、容易に推察できます。でも、そういう企業の論理に任せるのが、巨大災害時も含めて、良質な電気を安定的に供給するための最善の道とは思えないのです。

2012.03.04

コメント(0)

-

小沢一郎は嫌いですが、しかし

石川議員聴取「虚偽」報告、東京地検が1年前に把握民主党元代表・小沢一郎被告(69)の元秘書・石川知裕衆院議員(38)を取り調べた検事が、実際にはなかったやりとりを捜査報告書に記載した問題で、東京地検が昨年1月にこの事実を把握しながら「問題ない」と判断していたことがわかった。当時の幹部らの判断が問われそうだ。捜査報告書を作成したのは、東京地検特捜部で小沢氏の資金管理団体「陸山会」をめぐる土地取引事件の捜査に加わった田代政弘検事(45)=現在は新潟地検。保釈後の石川議員を2010年5月17日に取り調べ、やりとりを当時の特捜部長あてに報告した。その中で、政治資金収支報告書の虚偽記載に小沢氏が関与したことを同年1~2月の逮捕中に認めた理由について、石川議員が「検事から『11万人の選挙民の支持で議員になったのに、うそをつけば選挙民を裏切ることになる』と言われたのが効いた」と語った――などと記載していた。しかし、石川議員が取り調べを「隠し録音」した記録から、実際にはなかったやりとりだったことが、昨年12月の小沢氏の公判で判明。証人出廷した田代検事は「数日かけて作成し、逮捕中に石川議員が話したことなどと記憶が混同した。虚偽ではない」などと弁明した。検察関係者によると、この公判の11カ月前の昨年1月上旬に、東京地検はこの食い違いを把握。2月に石川議員ら元秘書の公判が始まるのを前に、弁護側から録音の記録が検察側に開示されて気づき、最高検まで報告された。しかし、田代検事にも事情を聴いた結果、「虚偽の記載をした故意はなく、逮捕中に似たようなやりとりがあったため、『混同した』という説明も理解できる」と判断したという。当時は大阪地検特捜部の証拠改ざん事件を受け、再発防止策を打ち出した直後だった。---私は小沢の政治的手法は嫌いです。政治と金の問題に関しても、個人献金ではなく企業・団体献金を大量に集めるやり方には大いに異論があります。(共産党以外の多くの議員がやっていることではありますが、小沢は特に集金力が高いらしい)でも、それはそれ、これはこれです。言うまでもないことですが、嫌いな政治家だから、無実の罪で投獄されてもよい、ということにはなりません。すでに、小沢を巡る裁判では、石川議員が「政治資金収支報告書への虚偽記載を小沢氏に報告し、了承を得た」と認めた供述調書を東京地裁は不採用としています。その理由を、東京地裁は「東京地検特捜部の検事による強力な圧力や利益誘導があり、供述調書には任意性が認められない」と説明しています。言い換えれば、、検察が脅したりすかしたりして無理矢理言わせた調書なんか信用できないよ、ということです。何しろ、小沢一郎が虚偽記載に関与した証拠はこの供述調書しかないのだから、その調書が不採用ということは、小沢が有罪になる材料がない、ということになります。挙げ句の果てに、捜査報告書には、被疑者が言ってもいないことが書かれているというのだから、これは捏造という話です。検察というのは、「こいつを有罪にしよう」と決めると、そんなことまでやって証拠をでっち上げて有罪にしようという組織なんでしょうか。しかし、すでに先例があります。厚労省の村木厚子局長が無実の罪で逮捕・起訴された事件では、検察がこの事件の証拠を偽造していたことが発覚し、検事が逮捕されています。つまり、それが検察の常套手段だった、ということなのでしょうか。小沢一郎にしろ、村木局長にしろ、社会的地位があり、かつ社会的に注目を集める事件でもあったので、支援する動きもあったし、多くの有能な弁護士を雇うことも出来たから、無罪を証明できましたが(小沢の無罪判決はまだですけど)、それでもそのために費やした労力と精神的負担は相当のものであるはずです。まして、世間一般の一般庶民が、こんな形で罪に陥れられたら、抜け出すのは容易なことではありません。そう考えると、実に恐ろしい話です。何しろ、起訴されてしまえば、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%なのです。もちろん、有罪に出来るかどうか分からない案件は検察が起訴しない傾向がある、という側面もあるのですが、それを勘案しても、この有罪率の高さは、その中に少なからぬ無実の罪が混入している疑いを感じさせます。

2012.03.03

コメント(0)

-

自民党の憲法改正案 続報

産経新聞が、自民党の憲法改正案について記事を書いています。少々長いですが、全文を引用します。めでたさも中くらいなり 憲法改正原案「めでたさも 中くらいなり おらが春」自民党憲法改正推進本部が2日了承した憲法改正原案を一読し、小林一茶のこの句が思わず口をついた。おおむね首肯できる内容ながら党内から異論が出ていると聞いたからだ。改正原案は、前文から「平和を愛する諸国民の公正と信義」など今時子供も信じない欺(ぎ)瞞(まん)を取り除き、「長い歴史と固有の文化」に言及しており意義深い。立法、行政、司法の「三権分立」に基づく統治を明記したのももっともだ。「三権分立とは憲法のどこにも書いていない!」こう強弁した菅直人前首相は「民主主義とは期限を区切った独裁」という持論を実践しようとし、原発事故対応などで無用な混乱を引き起こした。こういう国難を未然に防ぐためにも明記は必然だといえよう。天皇を「元首であり象徴」と位置づけ、国旗・国歌の尊重、家族の尊重を盛り込み、外国人参政権を容認しないことを明確にしたことも評価できる。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」(9条2項)を削除し、自衛隊を「自衛軍」として位置づけたことも重要だ。そもそも護憲派の共産党ですら制定過程の審議で「わが国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする」(昭和21年8月、野坂参三衆院議員)と批判したほどの空文である。半世紀以上放置した政治の「不作為」こそが問題ではないか。緊急事態条項を設け、「領土の保全」「資源の確保」を国の義務と定めたこともタイムリーだ。中国は沖縄・尖閣諸島を含む東シナ海の領土・領海問題を「核心的利益」として野心を隠さない。その一方、同盟国の米国は「無人島である尖閣諸島に中国が侵攻しても米国は米兵の血を流してまで助けてはくれないだろう」(日米外交当局者)とみられており、もはや「緊急事態」を直視せずに国際社会の荒波を乗り越えることはできない。そんな時代だからこそ憲法改正は喫緊の課題なのだ。自民党は昭和30年11月の結党時に「現行憲法の自主的改正」を「党の使命」とうたい、綱領に「自主独立の完成を期する」と記した。その原点に立ち返った改正原案を示したことは素直に喜びたい。ところが、党内にはメディアが「保守色」が強い改憲案だと報じると途端に腰が引ける人物がいる。「単に保守色ということではないと思っている。決して何かそういった…」塩谷立総務会長は2月28日の記者会見で盛んに「保守色」を打ち消そうとした。同じ日の推進本部役員会では福田康夫元首相が改正内容に異論を唱えた。「象徴天皇制は国民になじんでおり、変える必要はない。今のままの方が国民は受け入れやすい」自民党がなぜ下野し、なお国民の信頼を取り戻せない理由が分かるではないか。リベラル勢力に配慮するばかりに主義主張を失い、「現状維持」というぬるま湯につかり続けようとする自民党議員が少なからずいるうちは「めでたさも中くらいなり」なのである。---事情通なら、この記事の執筆者は容易に想像できるでしょう。産経きっての政治活動家(自称「記者」)である阿比留瑠比です。つっこみどころ満載です。そもそも「平和を愛する諸国民の公正と信義」を欺瞞だと断定するなら、およそ理想というものはすべて欺瞞に満ちたものという話になります。極右派の掲げる理想もすべて欺瞞です。護憲派の共産党ですら制定過程の審議で「わが国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする」と批判したというのは、事実認識としてどうでしょう。共産党は、後年になって方針を転換して護憲派に変わったのであって、1946年の憲法制定当時においては、護憲派だったわけではありません。憲法改正が喫緊の課題とも、私は思いません。私の個人的意見は別にしても、世の多くの人は、憲法改正が他の政治的課題より優先する喫緊の課題とは思っていないでしょう。「無人島である尖閣諸島に中国が侵攻しても米国は米兵の血を流してまで助けてはくれないだろう」というのは、当然の話ですが、この引用のしかたから考えるに、産経(阿比留「記者」)は無人島である尖閣諸島を守るために血を流すことを厭うな、ということなのでしょう。私も、尖閣諸島は日本の領土だと確信しています。しかし、しょせんは無人島です。無人島の領有権のために戦争をやって、死者まで出すような事態は馬鹿馬鹿しいとしか思えないのです。人の住んでいる土地なら話は別ですが、無人島と人の命を比べたら、人の命の方が大事だと私には思えるので。自民党がなぜ下野し、なお国民の信頼を取り戻せない理由が分かるではないか。リベラル勢力に配慮するばかりに主義主張を失いどう考えても、政権末期の頃から自民党は保守色を強め、ネット右翼にウケのいい主張ばかりを連発していたとしか思えないのです。「国民の信頼を取り戻せない理由」は、ネット右翼にウケのいい(阿比留「記者」にもウケのいい)くだらない政策ばかりを掲げているからであることは明らかだと私は思うのですが、どうも阿比留「記者」は、そうは思っていないらしいんですね。こういう記事を平気で書くから、阿比留「記者」は政治活動家だと揶揄され、産経新聞はネット右翼の機関誌だと批判されるわけです。

2012.03.02

コメント(2)

全26件 (26件中 1-26件目)

1