2016年08月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

糸巻き、またはペグの話

キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャン 演奏のお知らせ日時 9月10日(土)午後6時(キラ・ウィルカ)午後7時半頃(カンチャ・ニャン)場所 ペルー料理店 ティアスサナ 新宿区信濃町8-11坂田ビルB1 TELO3-3226-8511※電話番号が誤っていたため、訂正しました。申し訳ありません。JR信濃町駅、丸ノ内線四谷三丁目(出口1)、都営大江戸線国立競技場(出口A1)より徒歩チャージ無料(料理、飲み物を注文してください)演奏 キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャンパワー系おっさん(と美女)アンデス音楽、夢の競演! これまで何故か交わることのなかった年甲斐も無い系二大グループが初の対バンに挑みます。フォルクローレらしい哀愁とか郷愁とかとはだいたい無縁な2時間にご期待ください。---9月と10月の2ヶ月間に、演奏の機会が5回もあって、その練習で休みが塞がっています。ところが、そのすべての演奏で、私の担当は笛(ケーナとサンポーニャ)だけ。このところ、ギターを人前であまり弾く機会がありません。まあ、ギターはさほど上手くはないですけどね。ところで、弦楽器類には、必ず糸巻きが付いています。糸巻き、別名をペグとも言いますが、私の場合、ペグというとこちらを連想してしまいます。テント設営用の釘もしくは杭のことを、ペグと言います。なので、私は弦楽器のほうはペグとは呼ばないですね。一番典型的なのはこちらです。クラシックギターの糸巻きです。このギターは20年前にメキシコで買ってきたものですが、糸巻き部分は日本製ではないかと思います。少なくともメキシコ製ではありません。私のもっている弦楽器の中で、糸巻きの品質は最も高い。長らく何の手入れもしていませんでしたが、2年ほど前にフルート用のキーオイルを注油したら、驚くほど滑らかに動くようになりました。こちらは、チャランゴの糸巻きです。10弦あるので、糸巻きは5連です。これも、チャランゴ本体はボリビア製ですが、糸巻きは絶対ボリビア製ではありません。多分日本製。こちらが、チャランゴの全体写真これはロンロコの糸巻き。糸巻きだけだと、チャランゴと違いがありません。ちなみに、私が持っている楽器の中では、もっとも糸巻きの品質は低そうです。油を挿しても、ぜんぜん滑らかにはなりませんでした。10弦って、すごく多い感じがしますが、更に弦の多い楽器もあります。マンドリンは普通は8弦(各コース2弦)ですが、南米では10弦になったり、12弦になったりします。写真で分かるように、私のマンドリンは12弦です。12弦もあると、ヘッドが長いのです。逆に、弦の数が少ない楽器もあります。弦が3本しかありません。何かというと、バラライカです。ところで、これらの糸巻きは機械式糸巻き(機械式ペグ)と呼ばれます。その歴史は意外に古いようで、19世紀半ば頃にはすでに登場していたそうです。それでも、弦楽器の歴史はそれよりずっと古いのです。機械式糸巻きの登場以前からあって、しかも姿をまったく変えていない弦楽器があります。それは、バイオリンです。バイオリンには、機械式糸巻きは使われません。バイオリンの糸巻きは、このように木の杭を差し込んだだけの簡単なものです※。※機械式糸巻きを「ペグ」と呼ぶのは、形状的に違和感を感じますが、木の糸巻きはペグという言葉がぴったりの形状です。なので、木の糸巻きだけ、木ペグと呼ぶことにします。木ペグは、機械式糸巻きに比べて、構造は原始的で、細かい調弦は面倒です。ちょっと動かしただけで、音程が大きく動いてしまうし、硬いので、ちょっとだけ動かすのが困難で、また、回し止めるとき、押し込むようにしないと、ズルズルと弦の張力に引っ張られて緩んだりします。そのため、バイオリンは、特に敏感な最高音弦は、ペグだけで調弦は困難なので、ブリッジ側に微調整用のアジャスタが付いています。私のバイオリンは、初心者用なので、全部の弦にアジャスタが付いていますけど。一方機械式糸巻きは、はるかに微調整がしやすく、また、特別なコツなどなくても、ただ回すだけで、弦の張力に引っ張られて糸巻きが逆回転するようなこともありません。(ただし、弦が滑ったり緩んだりして調弦が下がることはよくあります)つまり、性能面では、どう考えても機械式糸巻きのほうが圧倒的に優れています。ならば、なぜバイオリンは未だに旧式で調弦が困難な木ペグを使うのでしょうか。伝統に縛られて形を変えるのが嫌だから、でしょうか?そういう側面も皆無ではないかもしれません。ただ、実用上、バイオリンには木ペグのほうが有利な条件があります。それは、重さです。木ペグの方が機械式糸巻きよりはるかに軽いのです。バイオリンは、首と肩の間に楽器を挟んで演奏します。あの体勢で重い楽器を支えるのは困難だから、軽い木ペグを今も使い続けるのでしょう。ギターやチャランゴは、重さのデメリットはバイオリンほど深刻ではありませんが、それでも、ヘッドが重くなることを嫌って、木ペグを使う楽器も、多少はあります。チャランゴの場合は特に、弦が10本もあるし、ストラップを使わずに弾こうとすると、楽器を支えることが難しく、ヘッドが重いと弾きにくくなるので。こういった感じになります。ギターでも、木ペグを使う例は、フラメンコギターを中心に多少はありますが、極めてまれ、かつかなり高級な楽器に限られるでしょう。それはともかく、日本の三味線や三線も、木ペグ(とは呼ばないでしょうが)が使われています。あれはどういう利点から木ペグが使われ続けているのでしょうね。全然関係ない話ですが、木ペグがあれば、竹ペグもあります。ただし、竹ペグってのは、弦楽器の糸巻きではなく、テントのペグです(笑)雪山では、金属製のペグは使いにくいので、竹製のペグを使うことが多いのです。私は竹ペグは使っていませんけど。ま、これは今日の記事の趣旨とはまったく閑静ない話。

2016.08.31

コメント(2)

-

迷走台風

30日夕に東北上陸へ=強い台風10号、「記録的大雨も」―土砂災害など厳重警戒強い台風10号は29日夜、八丈島の東の海上を北東へ進んだ。気象庁によると、30日未明に房総半島沖、同日午後に東北沖に進み、夕方から夜に東北に上陸する可能性が高い。31日には日本海側へ抜ける見込み。台風が東北地方に太平洋側から上陸すれば、1951年の統計開始以来初めてとなる。気象庁の松本積主任予報官は記者会見し、「東北では平年の8月1カ月分の雨量を超える記録的大雨となる地域があり、災害が発生する恐れがある」と述べ、大雨による土砂災害や河川の氾濫、暴風、高波に厳重な警戒を呼び掛けた。沿岸部では台風接近と満潮が重なる可能性があり、高潮にも警戒が必要。(以下略)---いろいろな意味で、記録的な台風です。台風の大きさや強さが記録的、ということではないのですが、そもそも発生した場所が関東のすぐ沖合い(八丈島の東海上)で、北緯33度くらい。もっと北で発生した台風の例はありますが、比較的高緯度で発生した部類に入るでしょう。そして、台風は日本近海では南西から北東に向かって進むものですが、この台風は南西に向かって、沖縄沖で勢力を拡大して再び北東に向かい、強い台風になって東北に上陸、というのです。いまだかつて、こんな経路の台風は見たことがありません。東北太平洋岸から上陸する台風も、観測史上初めてとあります。東京は、今回はどうやら風速25mの暴風圏からは外れそうな予想ですが、15m以上の強風圏には入りそうです。まあ、風のほうは東京ではそれほどもことはなさそうですが、雨はそうとは限りません。今朝あたりから、台風から張り出した雲が関西で大雨を降らせていますが、それがだんだん関東に近付いてくるようです。明日の出勤時が、厄介なことになりそうです。が、それでも仕事は休めませんからね。皆さん、ともかく明日は気をつけましょう。それにしても、過去に例のない台風の進路でも、台風の進路予想はこれまでのところ概ね当たるんですね。天気予報ってすごいな、と思います。ところで、関東ではこの夏長らく取水制限が続いていましたが、今月後半に入ってから降水量が増え(水源地にはそれほどの降水量はなかったのですが、それでもさすがに)貯水量も利根川水系8ダム合計で67.4%(今日29日夜11時現在)まで回復してきました。前回の台風は、利根川上流域にはさほどの降水はもたらさなかったのですが、今回はどうでしょう。予想される台風進路の中で、比較的南よりのコースをとった場合、台風の中心が利根川上流の比較的近くを通過するかもしれません。そうなれば、さすがに利根川水系の各ダムも満水になる、んじゃないかな、どうせ降るならそうなってほしいな、と思います。

2016.08.29

コメント(3)

-

チリ海軍練習帆船エスメラルダ号

「白い貴婦人」、東京にお立ち寄り チリ軍の帆船が寄港「白い貴婦人」の愛称で知られるチリ海軍の練習帆船「エスメラルダ」が26日、東京・晴海埠頭に寄港し、歓迎式典が催された。~週末の27、28日午後2時から午後6時まで、無料で一般公開される。30日には次の寄港地、韓国・釜山に出発する予定だ。---チリ海軍の練習帆船が寄航、というので、晴海まで行ってきました。練習帰りだったので、着いたのは5時過ぎ、しかも管楽器ケース(スペイン語でNo a la guerra-戦争反対、と大書きしてあるやつ)を持ったままです(笑)横浜の日本丸にも、多分15年くらい前だったと思いますが、いったことがあります。現役の帆船に入るのは初めてです。船首に、コンドルをかたどった紋章があります。乗船口。天気はよくなかったですが、見学者は、かなり大勢いました。でかい蛇輪ですが、実際に普段これで操舵しているかどうかは謎です。船体前部にブリッジがあるので、そこで操舵しているんじゃないかな。乗組員がマストに上がって作業しています。どうやら、電飾のための電灯つきワイヤを張るところだったようです。船首からブリッジを撮影。ブリッジに「Vencer o morir(勝利か死か)」と書かれています。それがこの船の標語なのでしょう。一応、チリ海軍に所属する軍艦なので、大砲も積んでいます。ただし、礼砲用なので、実弾はおそらく撃たないでしょう。軍艦だけど、商売にも励んでいます。ワイン1本2500円。うーーーーん、何故か、気が付いたら買っていた私。本当は白の方が好きなんだけど、白は売っていなかったので赤ワインを買ってしまいました。奥はピスコとウイスキー。4本マストで、1本目だけが横帆、後ろ3本は縦帆なんですね。日本丸などたいていの大型帆船は前3本が横帆で、一番後ろだけが縦帆だけど。で、エスメラルダ号の後ろには、海上自衛隊の護衛艦「まきなみ」の係留されており、こちらも一般公開中でした。私のように、反戦平和を叫んでいる人間が、自衛隊の船を見学してよいのでしょうか?見てはいけないはずがないので、こちらも見学してみました。ただ、見学時間は6時までということで、もう時間がなかったので、ささっと見ただけですけど。ヘリの格納庫と搭載ヘリコプター。格納庫の上には、CIWS(レーダー自動制御の20mm対空機関砲)が搭載されています。対艦ミサイル。左右両舷に3機づつ搭載していました。実は、今まで4機ずつ搭載しているものだと思っていたのですが、1本欠けているんですね。真横から撮影。これも真横からの撮影。カバーがかけられているのは、一般に見られたくない装備ということでしょうか。これで、全長151m、満載排水量6300トンだそうです。エスメラルダは全長113m、満載排水量3673トンだそうなので、それより一回り大きいようです。でも、どちらの方が優美かと言ったら、それはえすめらるだのほうを私は取ります。

2016.08.28

コメント(4)

-

予想外にがんばっています

「停止」迫る三反園知事、「妥協」探る九電 川内原発九州電力川内原発を直ちに停止するよう要請した鹿児島県の三反園訓知事。異例の措置に踏み切った背景には、熊本地震による原発への不安の高まりがある。一方の九電は停止に応じた場合の他原発への影響を警戒し、「落としどころ」を探る。「原発事故は二度と起こしてはならない。県民の声に真摯に耳を傾け、誠意ある対応を」。三反園知事が語気を強めると、九電社長は時折目をつぶりながら聞いた。知事はさらに「原発に頼らない社会を目指す。九電にも協力いただければ」と付け加えた。川内原発1号機は今年10月に定期検査が予定されているが、三反園知事は「できるだけ早く再点検、再検査してほしい」と直ちに停止するよう求めた。ただ、その後の運転再開については「総合的に判断したい」と答えるにとどめた。昨年末に立候補を表明した段階では、川内原発の一時停止については触れていなかった。考えが一変したのは今年4月に起きた熊本地震。震度7の揺れで多くの住宅が倒壊した。地震発生直後の1週間で、停止を求めるメールや電話が九電に5千件も寄せられたという。三反園知事は反原発グループと候補者を一本化する際に交わした政策合意書で初めて「停止」を盛り込んだ。---正直なところを言うと、7月に三反園知事が当選したときには、それほど多くの期待をしていませんでした。何しろ日本全国でも有数の保守王国と言われる土地です。県議会でも自公が圧倒的多数を握っている(51議席中自民36議席と公明3議席)中で、結局はなし崩し的に脱原発の姿勢を後退させてしまうのではないか-と思っていました。どうも、私には民主党政権時代のトラウマが大きくて、どうせ政治に何かを期待しても裏切られるだけ、という感覚が強くあります。期待を裏切られてがっかりなら、最初から期待など持たないでおこう、と別にそういうふうに意識していているわけではないのですが、どうも無意識のうちにそういう感覚が働いてしまっています。しかし、必ずしもそう失望することばかりでもないのかも知れません。沖縄では、翁長知事が、普天間基地異説問題をめぐって、政府に対して一歩も退かずに頑張っています。そして、鹿児島の三反園知事も私の予想をよい意味で裏切って、当選後も脱原発の強い姿勢を維持し続けているようです。もともと、川内原発再稼動は、伊藤前知事が強引に再稼動を進めた経緯があります。どこの原発でも同様の傾向がありますが、原発の立地する市町村は、原発再稼動に賛成ですが、その周辺の市町村は、再稼動には反対、あるいは懐疑的な傾向があります。理由は簡単です。立地する自治体には原発による経済的恩恵がある一方、その周辺自治体には、原発が稼動したからといって経済的な恩恵はあまりなく、しかし事故が起きた場合のリスクだけは降りかかってくるからです。川内原発も同様です。ところが、伊藤前知事は、原発再稼動に際して求められている地元自治体の同意の範囲を、鹿児島県と原発の立地場所である川内市だけに限ってしまった。つまり、原発から利益を得る自治体の声だけを聞いて、利益がなくリスクだけが押し付けられる自治体の声は無視して原発再稼動を進めたのです。その点だけに限らないでしょうが、伊藤知事に対する反感の強さが、4選に失敗する原因になったようです。一方で、例によってこんな主張をする新聞もありますが「地元の声聞かぬ」沸き上がる憤り 三反園知事 信頼関係にひび「県民の声を聞くといいながら、特定の意見しか聞いていない。原発が止まったら困る住民の思いにも耳を傾けるべきだ」。鹿児島県の三反園知事が九州電力に対し、川内原発の一時停止を要請した26日、地元・薩摩川内市の声に耳を閉ざす姿勢に、憤りの声が沸き上がった。---伊藤前知事こそ、原発によって経済的な恩恵を受ける「特定の意見しか聞いていな」かったと言うしかないでしょう。だから、川内市の意見だけしか聞かなかった。知事が変わった以上、今度は川内市ではなく、原発によって経済的恩恵を受けない地域(当然、そっちのほうがずっと広いわけです)の意見を優先して聞く、となるのは当然の成り行きでしょう。三反園知事自身が認めているように、熊本地震がありながら、その至近距離にある原発の安全性に何の不安も抱かないでいられるわけがないでしょう。そして、多くの鹿児島県民もそう考えたから(それだけが理由ではないにしても)三反園知事が当選したのでしょう。

2016.08.27

コメント(3)

-

支離滅裂な内閣法制局の憲法解釈

“生前退位”内閣法制局「憲法改正が必要」天皇の生前退位をめぐり、内閣法制局などが、将来にわたって生前退位を可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘していることが新たに分かった。天皇陛下のお言葉を、安倍首相は「重く受け止めている」と述べたが、憲法との整合性をいかに保つか、難題にぶつかっている。政権幹部によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。これは憲法の第1条で「天皇の地位は国民の総意に基づく」と定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。一方、生前退位を今の天皇陛下だけに認めるのであれば、特例法の制定で対応可能だと説明しているという。政府は来月にも有識者会議を設置して、特例法を軸に議論を進める考え。菅官房長官「有識者会議の設置も含めて、どのように対応していくかということを、現在考えているところであります」一方、8月に行ったNNN世論調査では、「将来にわたって生前退位を認めた方が良い」との答えが77.0%に達している。政府はこうした世論の動向も見ながら、生前退位の制度化についても長期的な課題とすることを検討している。---目下のところ、「指摘していることが分かった」という、まだ非公式の話のようですが、いずれにしても、天皇の生前退位問題すら憲法を変えるための材料にしようというあきれ果てた話です。「指摘した」ですって?嘘でしょうよ。アベ様の意向を汲んで、生前退位問題を憲法改正に利用できないか、一生懸命考えたのでしょうよ。しかし、これは過去の内閣法制局の公式見解とは正反対の解釈です。1978年、参議院予算委員会で、社会民主連合秦豊参議院議員の質問に対する真田秀夫内閣法制局長官の答弁があります。第84回国会 予算委員会 第12号 昭和53年3月16日(木)○秦豊君 法制局に伺いますが、皇室典範による摂政を置く条件と国事行為の臨時代行に関する法律の場合、健康状態の把握のランクが違いますね。○政府委員(真田秀夫君) おっしゃるとおりでございます。皇室典範による摂政を置く場合の要件は、精神もしくは身体に著しい障害がある、あるいはまたこれに準ずるような事故がある、そういう場合に摂政が置ける。臨時代行の方の要件は、その著しいというのが実は外してありまして、したがいまして、おっしゃるとおりの結論に相なるわけでございます。○秦豊君 お元気な天皇で大変結構だと思いますが、お元気であればあるほどいまのうちに――退位や譲位がないんですね、皇室典範を変えなきゃならぬわけですね、法的には。○政府委員(真田秀夫君) その点もおっしゃるとおりでございます。もちろん、学説の中には、退位は憲法上できないんだという説もないこともないのですけれども、通説としては、憲法上その退位ができるかできないかは、法律である皇室典範の規定に譲っているというふうに言われておりますから、おっしゃるとおり皇室典範の改正が必要だということに相なります。○秦豊君 皇室典範を改めるというのは、何か法的な妨げがございますか。○政府委員(真田秀夫君) 同じく皇室典範と申しましても、明治憲法下の皇室典範は一種特別な法形式でありましたが、現在の皇室典範は通例の法律と同じように国会の議決によってつくられたものであり、国会の議決によって改正することができます。 あと、どういう内容の改正をするかということにつきましては、これは政策問題でございますので、私からお答えする限りではございません。○秦豊君 ならば、政府提案でも議員立法でもよろしいと、こうなるわけですね。○政府委員(真田秀夫君) おっしゃるとおりでございます。天皇の退位は憲法上できないという学説も「ないことはない」が、通説では退位の可否は「法律である皇室典範の規定に譲っている」、その皇室典範は国会の議決によって改正できる、政府提案でも議員立法でもよろしい、と明言しています。この、内閣法制局長官の国会答弁を反故にして、天皇の生前退位は違憲だ、ということにしたいようです。一昨年、長らく政府(内閣法制局)の公式見解として、集団的自衛権の行使を違憲としてきた憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使は合憲だと言い出した、あの解釈改憲と同じことを、またやろうというわけです。つまり、内閣法制局は、法の番人ではなく、安倍の番人になった、ということです。しかし、報道から見る限り、その内容は支離滅裂としか思えません。生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」なのに、生前退位を今の天皇だけに認めるのであれば、特例法で対応可能(つまり、憲法を変える必要がない)のだと。まったく理解不能です。天皇の意思での退位は、憲法第1条「天皇の地位は国民の総意に基づく」に抵触するから憲法改正が必要だ、というのですが、その理屈ならば、今の天皇に限定して生前退位を認めることだって抵触するでしょう。一連の問題は、全部天皇自身の意思に端を発しているんだから。要するに、日本会議系の極右連中は、天皇の生前退位なんて、本当は一切認めたくないのです。だけど、世論は完全に生前退位に賛成だから、これを阻止することは難しい。ならば今の天皇一代限りの例外にとどめておきたい、ということです。そんな彼らの意向(おそらく安部自身の意向でもある)に沿うように憲法を解釈した、ということなのでしょう。だから、客観的な整合性などまるでないわけです。いったいどういうアクロバット的解釈によって、天皇の意思による退位は憲法に抵触するのに、今の天皇だけの一代限りの特例法なら抵触しない、という理屈が成り立つのでしょうか。おそらく、ですが、今の天皇の退位には圧倒的多数の国民が賛成している。だからそれは国民の総意に基づく退位であり、憲法に抵触しない、という理屈ではないかと思います。しかし、確かに世論調査では今の天皇の退位には賛成が圧倒的多数ですが(私も賛成、というか反対ではありません)、それでも100%ではありません。反対意見がないわけではありません。それでも、これを国民の総意とみなすなら、国会において賛成多数を得て皇室典範を改正することも、国民の総意でしょう。だって、民主選挙で選ばれた議員による議決なんですから。ちなみに、ですが、自民党の憲法改正草案だ第1条は天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づくという文面になっています。主権の存する日本国民の総意に基づくという規定は、自民党の改憲案でも今の憲法と変わっていません。この憲法解釈に基づくなら、自民党の改憲案の下でも天皇の意思による退位は憲法に抵触することになります。つまり、「生前退位を将来にわたって可能にするためには憲法改正が必要」と言いつつ、実際には「憲法を変えても、天皇の生前退位は将来にわたって」認めません、というわけです。

2016.08.25

コメント(4)

-

管楽器は危険、かも?

バグパイプ内の菌で男性死亡? 管楽器奏者に警鐘英国で、バグパイプの内部に繁殖していた菌を吸い込み続けた男性が死亡した事例が報告された。報告を行った医師らは管楽器奏者に対し、楽器を定期的に掃除するよう呼び掛けている。英医学誌「ソラックス」に掲載された記事によると、死亡した61歳の男性は毎日バグパイプを演奏しており、7年間にわたり乾性のせきと息苦しさに悩まされていた。だが、バグパイプを自宅に置いてオーストラリアへ3か月間旅行に出掛けた際だけ、症状が急速に緩和されたという。これを受けて主治医らがバグパイプ内を調べたところ、湿気のこもった留気袋や音管、マウスピースに、多様な菌類が繁殖していたことが分かった。男性は治療のかいなく2014年10月に死亡。検視の結果、肺には重度の損傷が見つかった。菌類を吸い込んだバグパイプ奏者の死亡例は、この男性が初めてとみられる。男性が患っていた過敏性肺炎の原因は、この菌だった可能性があるという。記事では、「管楽器奏者は、楽器を定期的に清掃することの重要性と、その潜在リスクについて認識する必要がある」と警鐘を鳴らしている。---うーーむ、管楽器奏者に警鐘ですか。菌と言っても、いわゆる細菌なのか、カビの仲間か分かりませんが、多分カビじゃないかと思います。確かに、管楽器には、人間の吐く息(暖かくて、湿気がある)が当たるので、菌の繁殖にはもってこいかもしれません。それで人が死ぬ、という事態は考えたことがありませんでしたが。バグパイプは管楽器の中でも特殊なもので、引用記事にある留気袋(バッグ)は、元々は皮革をつかっていたようですが、現在は合成皮革、ゴアテックスなどが使われる場合もあるようです。問題のバグパイプのバッグは何製だったのでしょう。動物の皮だったら「そういう材質だから」といえますが、ゴアテックスなどだとしたら、どんな管楽器にも起こり得る、ということになるかもしれません。ただ、材質が何であれ、構造的に内部に湿気がこもりやすい楽器、ということは言えそうですが。私も、ケーナやサンポーニャはほとんどメンテナンスらしいメンテナンスをやりません。特にケーナはそうです。サンポーニャは、長く使っていると下あごの垢が吹き口にこびりついてくるので、年に1回か2回、汚れを落とす(たいていは、紙やすりで削って落とす)くらいです。ケーナも数年使うと、やはり汚れてくるので、同じようにヤスリで垢を落とすことはあります。こちらは、5年に1回とかですけれど。それに比べると、精密機械であるフルートは、毎回使うたびに、クロスで拭いて管内も水分を取って片付けています。それでも、キーのパッドは、少し黒ずんできていますけど。サンポーニャは、菌については分かりませんが、虫はよく付いています。何と言う虫か知りませんが、肉眼でかろうじて見える小さな虫で、アシを食べちゃうのです。だから、サンポーニャが虫食いだらけになってしまいます。楽器ケースから取り出したとき、楽器に細かいおがくずが付着するので、すぐにそれと分かります。この虫がわくと、サンポーニャをビニール袋に密封して、ネオパラエースとかパラゾールなどの防虫剤を投入して、数日おきます。そうすると、いったんは虫が死滅します。楽器を逆さにしてたたくと、虫の死骸がパラパラ落ちてきたり。ただ、一度ビニール袋から出した直後のサンポーニャを吹いたら、のどを痛めたことがありました。防虫剤は人間にも効く、ということを、身をもって体験してしまいました。そして、そこまでやっても、わずかに生き残る虫はいるようで、1年か2年経つと、また同じ虫がわいてきたりするのです。最終的には、サンポーニャを冷凍庫に1週間保管しておいたところ、この虫が完全に死滅したようで、それ以降は10年近く再発はありません。まあ、いずれにしても、人間が口をつけて吹く楽器ですから、衛生面で完璧とは行かないでしょう。私は、ある音楽イベントで一日中サンポーニャを吹いていたら、下あごの皮が擦り切れてしまい、はっと気が付いたらサンポーニャの吹き口が血まみれになっていた、ということもありました。今使っているものではなく、1代前のサンポーニャですけど、それはそのままテッシュで拭いただけ(水で濡らして拭く、くらいはしたかもしれませんが)で、以降もずっとそのサンポーニャを何年かは使っていました。今後も、菌が怖いから笛をやめるか、絶対やめませんね。キグチコヘイは死んでも笛を手放しませんでした(笑)

2016.08.24

コメント(0)

-

貧困女子高生騒動

”貧困女子高生” 炎上の背景に報道側の配慮不足とネットの悪ノリ私は数年前まではテレビ局で記者やディレクターとして「貧困」問題を主に報道していた。だから私にとって、今回、NHKで起きた「貧困女子高生」騒動は他人事ではない。「貧困」をテレビで伝えることの難しさや視聴者の反応の予測不能さは記者時代から感じていた。貧困層の人たちに対して「つっこみどころ」を探し出して、本当は貧困とは言えないだろう?本当はズルいことしているのだろう?こんな人間は自業自得だ!という容赦ない見方で批判的に見る人々が急増している実感があった。今回の”貧困女子高生”騒動の状況や背景は自らの経験を元にほぼ説明できると思う。結論から述べると、責任を負うべきは不用意な報道をしてしまったNHKスタッフと、その不用意さに便乗して女子高生自身やその家族らを追い立てるように「ニュース」として伝える一部のネットメディアである。こうした貧困状態の未成年をテレビで取り上げる際、取材者が気をつけるべきは取材に協力してくれた当人を傷つけないよう最大限に尽力することだ。だが現在のネット時代、悪意を持ってこうした貧困の子どもの画像をネットに貼り付けて「さらしもの」にして快感を覚える不埒な人間もいることは残念だが事実だ。私自身もドキュメンタリー番組で取材した生活保護受給家庭の女子児童の画像をネット上に貼り付けられたことがある。経験的に振り返ると、日本の視聴者は貧困な人々への視線が容赦ない。それが生活保護となると徹底的なアラ探しが行われる。生活保護を受けているシングルマザーがニュースで生活保護費削減で生活の苦しさを訴えていたのを見ると、「あの母親はこの前、回転寿司に行って皿を積み上げていた」などという苦情がテレビ局に寄せられる。「趣味は年に一度の国内旅行。それが保護費の減額でできなくなった」と発言すると、「生活保護をもらって旅行などとは贅沢だ」という批判が殺到する。日本では、貧困層は趣味を持つことや私的な楽しみを持つことに対して一般住民のアレルギーが強い。生活保護を受けている母子家庭の母親の後ろに映っていたテレビ画面が大型だった。本当はそれを売れば生活保護など受けずに済むはずだ・・・。生活保護関連でそんな電話を受けたことは1度や2度ではない。だから今回、NHKが「うららさん」の取材にあたって、たとえば部屋を撮影する時に、背景に映り込んだものが視聴者にどう受け止められるかは、取材した取材班がもっとも用心深く考えなければならないことだった。このニュースを取材したNHKの記者はたぶん「子どもの貧困」について深刻だと考えてそれなりの問題意識を持つ記者なのだと思う。しかし、実際の撮影や編集にあたっては配慮が欠けていた、という面があったことも残念ながら事実だと考える。 ---私は、問題となった番組を見てたいなかったので、騒動になってしばらくたってから、初めてそういう出来事について知りました。なんとも悲しむべき状況と思います。まず、少なくとも取材対象者である「うららさん」には、何の非もありません。番組を見ていないので、細かい内容については知りませんけれど、家にあんなものがある、こんなものがある、などというのは、ことの本質とは関係のない話です。それらのものが1個何十万円もするものだというならともかく、せいぜい数千円単位のものでしょう。だいたい、「浪費」の最たるものは、酒、ギャンブル、オンナ(女性だったらホスト?)ですが、それらと比べて、女子高生の数千円の買い物など、たかが知れています。それを買わなければ進学費用が捻出できる、というものではありません。今の時代、大学や専門学校の学費は年間100万円以上かかるのですから。引用記事の中に(この人に関しての話ではありませんが)「母子家庭の母親の後ろのテレビ画面が大型だった。それを売れば生活保護など受けずに済むはず」なんていう抗議が紹介されていますが、そういえば私の知人の福祉事務所関係者も、訪問に行ったら自分の家より大きなテレビがあって、ちょっと複雑な心境になったと言っていたことがありましたけど、今の時代、32インチのテレビだって5万円もしません。40インチでも10万円くらいでしょうか。それを売却して、いったいいくらになりますか?半値にすらなりません。一人の人間の1か月分の生活費にすら満たない程度です。それを10台持っているというなら別ですが、「売れば生活保護を受けずに済む」はずなどないのです。※ ただし、この家が生活保護を受けているかどうかは知りませんけど、ざっと見たところ「生活保護を受けている」という「告発」はないようなので、おそらく受けていないのでしょう(児童扶養手当はもらっているでしょうが)。ネット上では「NHKの捏造だ」と叫んでいる人たちがいて、果ては片山さつきという国会議員までそれに便乗しているようですが、どうやらシリアの難民キャンプにいる人くらいでないと、みんな「捏造だ」と騒ぎかねないような勢いです。いや、シリアの難民キャンプでさえ、それを揶揄した輩がいました。この「うららさん」の家庭がどうかは知りませんが、「貧困」とは一般的にお金が少ない、収入が少ない状態と理解されますが、肉体的にも精神的にも健康で、知的能力、社会常識があって、人柄も悪くなく、ただお金がないだけの状態の「貧困」ならば、収入が増えれば解決します。しかし、えてして貧困とは、ただ単にお金がないだけの状態ではないのです。というよりも、そのほかのさまざまな問題の結果としてお金がなくなる、ということが多いのです。その場合、収入が増えれば貧困が解決する、とは限りません。たとえば、「金銭管理能力」というのは、人間が持つ社会的能力の中でも、相当高度な部類に属します。精神のバランスが崩れたり、高齢による認知症などで、真っ先に金銭管理能力を真っ先に失う、という例は相当多いのです。それが浪費に向かうこともあれば、逆に極端な倹約(札束を積み重ねたまま餓死とか)に向かうこともあります。よく言われる「ごみ屋敷」も、そういうものでしょう。ごみ屋敷となると、近隣住民への物理的な被害が大きいので、強制的な手段も考えざるを得なくなってくるでしょうが、浪費、無駄遣いを倫理的な視点で「けしからん」と言うのは、「病気になるのがけしからん」というのと同じくらい理不尽なことです。とはいえ、まさしく引用記事が指摘するように、こういうネット上のハイエナがウロウロしている現状が、事実としてあります。NHKの記者が、この女子高生を取り上げた問題意識は正しかったとはいえ、ネット上のハイエナたちの餌食にならないよう配慮したのか、という点には、残念ながら大きな疑問が残ることは否めないでしょう。

2016.08.23

コメント(8)

-

ライチョウはサンダーバードではない(笑)

「雷鳥はサンダーバードではない!」 衝撃の動物園「掲示」に「JR西のせいだ」「ライチョウはサンダーバードではありません」。動物園のこんな掲示がツイッターで拡散され、話題になっている。かつて関西圏と北陸地方を結んでいたJR特急「雷鳥」が、今は「サンダーバード」として走っていることもあって、「雷鳥=サンダーバード」と思い込んでいた人も多い。それだけに驚いた人も多く、ツイートは3500回もリツイート(転送)されている。 実はこの「サンダーバード」という愛称、JR西日本は「漢字の直訳」と説明していたが、発表時点で「誤った英語が広まるのを懸念する声もある」という指摘が出ていた。この懸念は現実となり、動物園の掲示につながった。話題になっているツイートは2016年8月18日夜、「この帰省、最大の衝撃」という文章とともに写真つきで投稿された。写真には、いしかわ動物園(石川県能美市)で撮影された掲示物が写っており、そこには赤字で「※ライチョウはサンダーバードではありません」とある。その下には黒字で「ライチョウは英語ではPtarmigan(ターミガン)またはGrouse(グロース)といいます」と注意書きがついている。掲示を見た来園者からは、「知らなかった」と感心する声も時々寄せられるという。JR西の特急の名称の影響について、同園では「あると思いますねー」と話していた。JR西日本も、必ずしも「ライチョウ=サンダーバード」と意図して命名したわけではないようだが、95年12月24日の朝日新聞は、「愛称は『雷』『鳥』をそのまま英訳した形でもあるが、ライチョウの英名は『ターミガン(ptarmigan)』。誤った英語が広まるのを懸念する声もある」と報じていた。この懸念が20年以上経って現実となっていたことを、今回のツイッターの反応は証明したともいえる。(要旨)---なかなか笑える話ではあります。確かに、JRの特急「雷鳥」が「サンダーバード」に衣替えしたとき、「こじつけにもほどがあるな」と思った記憶があります。電話の「もしもし」を英訳すると「if if」だ、とでも言うような。でも、私はまさか本当に「雷鳥は英語でサンダーバード」と思っている人がそんなに多いとは思ってもいなかったのですが、実は結構大勢いたのですね。動物園の表示では、「ライチョウは英語ではPtarmigan(ターミガン)またはGrouse(グロース)といいます」とあるのだそうです。ライチョウの仲間(ライチョウ科、またはキジ科ライチョウ亜科)には17種が含まれますが、日本には本州中部に分布するライチョウと、北海道のエゾライチョウの2種類しかいません。手元にあるヨーロッパと米国の鳥図鑑によると、日本のライチョウ(学名Lagopus muta)と同一種は、イギリスではptarmigan、米国ではRock ptarmiganと呼ばれているようです。Grouseという単語は、日本のライチョウ(同一種は北米にもヨーロッパにも分布する)およびそれと近縁なライチョウ属を除く、ライチョウ科の鳥一般に使われているようです。つまり、北海道のエゾライチョウはGrouseになるわけです。エゾライチョウの英名はHazel grouseですが、ただしエゾライチョウは英語圏には分布しません。ところで、話は違いますが、日本ではライチョウは南北アルプスと御嶽山(北アルプスの一部とされることもありますが)と妙高連峰だけに分布します。日本にやってきたライチョウは、氷期(氷河時代)にシベリア方面から南下してきたものが、氷期の終わりとともに取り残されて、気温の低い高山に逃げ込んだものです。つまり、大方の高山植物と同じような起源を持つ、氷河期の遺存種のひとつであるわけです。ところが、日本では最も広い高山帯植生の広がる北海道には、何故かライチョウはいません。ライチョウがどうやって日本に分布を広げてきたか、詳細には分かりませんが、常識的に考えるとシベリアからサハリン、北海道、東北を経由してきたものと思われます。それなのになぜ今は北海道にいないのか、よく分かりません。北海道にはエゾライチョウがいますが、エゾライチョウは樹林帯に住む鳥で、ライチョウのように森林限界を超える高山には分布しません。北海道のすぐ近くには、カラフトライチョウという、ライチョウとごく近縁の鳥がサハリンと北方領土に分布していますが(これは、ライチョウと生息環境が非常に近い)、これも北海道にはいない。私は、山に登り始めて、最初の何年間かは、どうしてもライチョウを見ることができませんでした。初めてライチョウを山で見たのは、確か1997年の南アルプス、塩見岳ではなかったか、と思います。南アルプスでは、その後も悪沢岳など何箇所かでライチョウを見ています。ただ、南アルプスのライチョウは北アルプスより数が少なく、かなり危険な状態のようです。確かに、北アルプスのほうがライチョウに会う機会が多いのは確かです。特に、立山と白馬岳など北アルプス北部に多いようです。涸沢など南部でも見たことはありますけど。その一方で、元々ライチョウという鳥が文献に登場する最古の例は、後白河法皇が白山のライチョウを歌った短歌だそうですが、その白山のライチョウは1930年代に絶滅、中央アルプスも1960年代に絶滅、八ヶ岳も、かつてはライチョウがいたものと推定されていますが、現在はいないなど、ライチョウの住む山が次第に減ってきています。ライチョウの姿が日本の山から消えることがないよう祈るばかりです。↓今年7月の白馬岳にてメスオス

2016.08.21

コメント(0)

-

まず行動で示すべきであろう

「核先制不使用に懸念」報道、安倍首相が否定安倍晋三首相は20日、オバマ米大統領が検討している核兵器の先制不使用政策への懸念を、自らがハリス米太平洋軍司令官に伝えたとする米紙報道について、「ハリス司令官との間において、アメリカの核の先制不使用についてのやりとりは全くなかった。どうしてこんな報道になるのか分からない」と述べ、否定した。羽田空港で記者団の質問に答えた。首相は「オバマ大統領と広島を訪問し、核なき世界に向けて強いメッセージと決意を表明した。着実に前進するように努力を重ねていきたい」と強調。一方で「先制不使用について米側はまだ何の決定も行っていない。今後とも米国政府と緊密に意思疎通を図っていきたい」と語り、先制不使用についての首相自身の見解は明らかにしなかった。---先日の記事にも書きましたが、オバマ米大統領の、核兵器の先制不使用宣言構想に対して安倍首相が反対した、と報じられました。これに関して、安倍は「どうしてこんな報道になるのか分からない」と言ったそうです。では、核の先制不使用宣言に賛成なのかというと、それについての見解は明かさなかったそうです。実際のところ、どういうやり取りがあったのかは分かりません。安倍自身ではなく、随員の外務省関係者が言ったのかもしれません。そのあたりの実相は分かりませんが、ともかく結果として安倍は不使用宣言に反対、と米国において報じられているのは事実です。それは違う、というなら、やるべきことは簡単です。「オバマ大統領が検討している核先制不使用宣言には大賛成である、是非実現してほしい」と表明すればよいのです。そうすれば、「核の先制不使用宣言に反対」という報道は間違いだと、疑問の余地なく明白になります。ところが、実際には、安倍は「先制不使用についての首相自身の見解は明らかにしなかった。」のだそうです。つまり、報道を追認したに等しいのです。それでいながら、口先だけ「そんなことは言っていません」なんて、馬鹿じゃなかろうかと思います。要するに、安倍政権は核兵器先制不使用宣言に反対なのです。それをごまかそうと、わけの分からないことを言っているに過ぎません。

2016.08.20

コメント(2)

-

ジブリの大博覧会

先日、六本木ヒルズで行われている「ジブリの大博覧会」を見に行ってきました。さすがに一人ではなく、子どもをダシにと一緒に行きました。うちの子も、ジブリ作品は大好きなので。実は、東京に住んでいながら、東京の高い建物には登ったことがほとんどないのです。スカイツリーも東京タワーも、入ったことがありません。六本木ヒルズも、初めて中に入りました。お盆休みもほとんど終わった平日の午後2時頃、行ってみたら「ただいま入場までの待ち時間10分」という表示で「こりゃ空いててラッキー」と、中に入ったら、発券所はやはりそれなりの行列でした。料金は大人1800円、子ども(中学生まで)600円です。会場は52階です。子どもと、「52階って何メートルだろう」「1階3メートルとすると150メートル以上だね」なんて話をしていたのですが、後で調べたところ、54階建てで高さ238mとのことなので、52階は220mくらいはありそうです。あとで、この写真を見た相棒(この日は、相棒は映画を見に行ったので我々とは別行動でした)が「行かなくてよかった」と。高所恐怖症だから高いところはいやだそうです。あれ、そんなこと言って、飛行機には乗れるじゃん、と言ったら、飛行機は別だと。そんな都合のよい高所恐怖症があるのかね。ビルの向こうに東京湾が見えます。東京タワー。で、肝心の展覧会ですが、主要な展示はもちろん撮影禁止なので、写真はありません。ジブリ作品大好きな私にとっては、とても興味深い展示だった、ということは言えます。待ち時間10分でも、中はかなり混雑していました。土日には30分待ちとか1時間待ちもあるそうですが、そんなときはどうなっちゃうんだろうか。ねこバスです。ここは撮影OKで、記念撮影する人が行列していました。さすがに私は中に入るのは遠慮しましたが、子どもによると、中はフカフカだったよ、とのことです。六本木の木の字が逆さまですが、これは、「となりのトトロ」の作品中で「七国山病院」という行き先表示の「院」の字が逆さまになっていることにあやかっているのでしょう。「となりのトトロ」と「火垂るの墓」は2本立て同時上映で1988年公開でした。当然、当時リアルタイムでこの作品を見た人は、今は最低28歳(内容を覚えている、となったら30代以上)のはずですが、実際にはテレビ放送やビデオ、DVDで広く親しまれており、今でも子どもには大人気ですね。この一角も、何故か撮影OKの表示がありました。「天空の城ラピュタ」のオープニングシーンのスチールです。同じく、天空の城ラピュタのオープニングに登場する、ヘリコプターのようなものです。この巨体をあの小さなローターと下方の団扇(!)で宙に浮かべるのは、どう考えたって不可能なのですが、あの胴体が飛行船ならば可能でしょうね。(作品中に出てくる空中戦艦ゴリアテをはじめとする飛行船には、何故か飛行船にもかかわらずみんな上向きのローターが装備されていました)ジブリアニメ(の中でも宮崎作品)に登場する航空機の数々。実在のものも架空のものも混在しています。ひときわ異彩を放っているのは、カプローニの9枚翼機Ca60です。どう見ても架空の飛行機にしか見えませんが、実在の機体です。「風たちぬ」の中に登場し、そこで描かれているように、試験飛行中に墜落しています。ところで、一連のジブリ作品の中でどの作品が一番好きか、私の場合は「風の谷のナウシカ」なのですが、ただしジブリという枠を取り払って宮崎アニメということならば、「未来少年コナン」になります。

2016.08.19

コメント(1)

-

スズメバチは怖い

“勝ち組”スズメバチとの「ハチ合わせ」を防ぐために現在、日本では年平均20人がハチ刺傷が原因で命を落としている。日本の野生生物の中でクマやハブによる犠牲者数を凌駕している。日本でハチ被害が頻発するのは、巣が大きくなる8~10月の3か月間に集中している。スズメバチは巣内の温度を32度程度に保つ習性がある。暑さが厳しくなると働きバチは巣内の温度を下げるために巣から脱出し、巣の中の温度を下げようとする。さらに、巣の外で翅を動かし、巣の中へ風を送る。35度超の猛暑日には、巣の表面に数十匹もの働きバチが出現することもある。このような状況になれば、人とスズメバチとの接触リスクは、極端に高まる。大型スズメバチの仲間は、日本にはオオスズメバチなど7種がいる。その中で都市部で増えているのはキイロスズメバチだ。キイロスズメバチにとって、日本家屋の軒下、屋根裏、床下、雨戸の戸袋は格好の営巣場所であり、家庭から出る生ごみやジュースの残り物は豊かな栄養源となっているのである。さらに、天敵であるオオスズメバチが都市部に適応できていないため、敵が少なく、しかも繁殖力が強い。スズメバチに共通の特徴は、メスに「女王バチ」と「働きバチ」の階級がある点だ。女王バチは生殖を担当。働きバチは女王バチの娘にあたり、巣作りや育児、外敵からの防御などを担当する。働きバチは自ら生殖しないが、その代わり、女王バチが生んだ子を保護・育成することを通じて、自分が属する集団の遺伝子を残すのが使命だ。そのため、命を懸けて人間を攻撃するのである。このような命知らずの働きバチが無数にいる巣に刺激を与えたら、何が起こるかは自明の理である。スズメバチの毒で怖いのは、急性のアレルギー反応「アナフィラキシーショック」である。スズメバチの針から注入される毒液は激痛を引き起こし、血球細胞や組織を溶解する一方、体内で抗体を作る引き金となる。この抗体は、毒液が再び体内に入ってきた際の、人間の免疫機能を発動させるアンテナの役割を果たしている。複数回刺されて蜂の毒を感じやすくなると、さらに刺された時に急激なアレルギー反応が発症する。指先などの局所を刺されただけでも、全身に蕁麻疹が出たり、血圧の低下や呼吸困難が引き起こされ、数十分で意識を失い、死に至る場合もある。一方、スズメバチは草木の緑を食べてしまう害虫を貪欲に捕えて幼虫の餌とし、生態系のバランスを保つ「益虫」の機能も担っている。さらに、数百年前までは、ハチは人類にとって貴重な食料だった。スズメバチにしてみれば、人こそが怖い捕食者である。毒針を使った執拗な防衛戦略の進化は、人の捕食圧に対するものでもある。もしスズメバチの巣を見つけても、近づいて刺激を与えるのは厳禁である。キイロスズメバチの巣に近づくと、「門番」のハチが警戒して、人間の周りをまとわりつくように飛んでくる。手で追い払おうものなら、針先から毒液を噴射してくる。空中に噴射された毒液は「警報フェロモン」となっている。この“香りの非常ベル”が放出されると、無数の働きバチが巣穴から飛び出し、黒い部分や動く箇所に毒針を突き立ててくる。毎年、秋の行楽シーズンに遠足や郊外のマラソン大会などで、一度に大勢の方が被害に会うのは、このような連鎖的アクシデントであることが多い。今の季節には素人では手のつけられないスズメバチの巣も、5月初め頃越冬を終えた1匹の女王バチによって巣作りが開始される。6月くらいまでの、巣が小さいうちは、専用のハチ駆除用のスプレー式殺虫剤で巣を取り除くことができる。ただ、その頃の巣は見つけられず、たいてい人が刺されてから巣の所在が明らかになるものである。万一刺されてしまったら、まず一刻も早く遠くに逃げるべき。次に、刺された患部を指でつまんで圧力を与えると針の穴から血液と一緒に毒液が出てくるので、冷たい流水で洗いながら体外へ毒を排出する。蕁麻疹が出る、呼吸が苦しい、めまいがするなど全身に症状が出た場合には、蜂毒アレルギー(アナフィラキシーショック)の可能性が高い。一刻も早い医師の診察と治療が必要となる。---なるほど、参考になります。都会でキイロスズメバチが増えているというのは知りませんでした。私は、自分自身はまだハチ(スズメバチであれミツバチであれ)に刺された経験はありません。ただ、一緒にいた同僚が、引用記事中にあるキイロスズメバチに刺されたことがあります。細かい説明は省略しますが、窓を開け放った屋内で、かばんを開けたまま放置していたら、キイロスズメバチがその中に入り込んでいたのです。何も知らずに、タオルを取ろうとかばんに手を突っ込んだら、刺されちゃった。(刺されたのは手のひらだったので、その瞬間に刺したハチを握りつぶしてしまった)私のかばんもすぐ近くにおいてあったので、被害にあったのが私ではなく同僚だったのは、単なる偶然だったかもしれません(私のかばんも開けっ放しだったかどうかは記憶がありませんが)。その晩は、彼は手がはれて熱も出して、結構大変だったようです。私自身も、刺されたことはないけれど、オオスズメバチに襲われたことはあります。先日写真を紹介した北海道の大雪山でのことです。下山して、登山口まで数十メートルのところで、オオスズメバチが飛んできて頭の上に止まったのです。小雨が降っていたので、雨具を着込んでおり、頭にもフードをかぶっていましたがスズメバチの毒針は、多分ゴアテックスの雨具のフードなんて貫通しちゃうでしょう。とにかく刺激しないように静かにしていたら、そこに不幸な人身御供の二人組がやってきたのです。彼らは登山者ではなく、Tシャツにサンダルの軽装でした。私の頭から離れたオオスズメバチは、その一人の肩に止まって、噛み付いたのです。オオスズメバチは、毒針も強力ですが、あごもすごい※。彼の白いTシャツは、あっという間に血で赤く染まっちゃいました。それでも噛むのをやめないので、やむをえず、私が何かの棒でそのスズメバチを払いのけて、そのまま3人で一目散に逃げました。幸い、そのハチも、他の仲間も追いかけては来なかったですけど。その他にも、山で頭上をスズメバチがぐるぐる回った経験は、何回かあります。※高校生の頃、学校で弱って死にかけたオオスズメバチを捕まえたことがあり、生物の先生といろいろ実験をしたこともあるのです。ボールペンのキャップをかませたら、深々と噛み付いて、歯形くっきりに、プラスチックのキャップを噛み千切りました。だいたい、あごがでかいし。そういえば、我が家にアシナガバチが巣を作ってしまったことがあります。アシナガバチもスズメバチにやや近縁ではありますが(スズメバチ科)、スズメバチには含まれません。刺されれば痛いようですが、スズメバチほど獰猛ではなく、人を刺すことは滅多にないようです。差しさわりのない場所に巣を作ったのなら、そのままにしておきたかったのですが、悪いことに階段の裏側に巣を作っちゃったのです。位置的に、人の足が目の前(笑)。階段を上り下りするだけで、刺激しまくりでしょうから、これは刺されるだろうなと。さすがにそのままにしておくわけにはいかず、ホームセンターでハチ用の殺虫剤(数メートルの距離から水鉄砲のように殺虫剤溶液を浴びせかけられるタイプ)を買ってきて、夜、離れたところから巣にむかって浴びせかけて駆除してしまいました。引用記事にあるように、日本で野生動物による死亡事故が一番多いのは、クマでも毒ヘビでもサメでもなく、ハチ(ほとんどがスズメバチ)です。くれぐれも気をつけましょう。

2016.08.17

コメント(0)

-

核を先制使用すべき、ということ?

安倍首相 核先制不使用、米司令官に反対伝える 米紙報道米ワシントン・ポスト紙は15日、オバマ政権が検討している核兵器の先制不使用政策について、安倍首相がハリス米太平洋軍司令官に「北朝鮮に対する抑止力が弱体化する」と、反対の意向を伝えたと報じた。同紙は日本のほか、韓国や英仏など欧州の同盟国も強い懸念を示していると伝えている。「核兵器のない世界」の実現を訴えるオバマ政権は、新たな核政策を打ち出すため、国内外で意見調整をしている。核実験全面禁止や核兵器予算削減など複数の政策案を検討中とされる。核兵器を先制攻撃に使わないと宣言する「先制不使用」もその一つだが、ケリー国務長官ら複数の閣僚が反対しているとされている。同盟国も反対や懸念を示していることが明らかになり、導入が難しくなる可能性がある。同紙は、安倍首相はハリス氏と会談した際、米国が「先制不使用」政策を採用すれば、核兵器開発を強行する北朝鮮に対する核抑止力に影響が出ると反対の考えを述べたという。日本政府は、日本の安全保障の根幹は日米安保条約であり、核抑止力を含む拡大抑止力(核の傘)に依存しているとの考えを米国に重ねて伝えている。先制不使用政策が導入されれば、「核の傘」にほころびが出ると懸念する声がある。2010年には当時の民主党政権が、米国が配備している核トマホーク巡航ミサイルの退役を検討していることについて、日本に対する拡大抑止に影響が出るのかどうかを問う書簡を、岡田克也外相がクリントン米国務長官などに対して送ったと公表している。核軍縮を目指す核専門家からは「核兵器の廃絶を目指す日本が、皮肉なことにオバマ政権が掲げる『核兵器のない世界』の実現を阻んでいる」という指摘も出ている。 ---核の先制不使用宣言は、実はそれほど特別に先進的な政策というわけではありません。核兵器保有を公認されている5大国のうち、中国だけが核の先制不使用宣言を行っていますが、他の4カ国、あるいはそれ以外の核保有国もそうですが、核を先制攻撃に使おうと思っている国はありません。第二次大戦後71年間、核実験は別にして、実戦で核兵器が使われることはありませんでした。この間世界に戦争が絶えたことはないけれど、核だけは使われなかった。それは、どの核保有国も、「最初の核使用国」になることが怖かったからです。それは、道義的な批判を浴びるという面もあるし、相手国が核保有国であれば、確実に核による反撃を受けるからでもあります。それに、1発目と2発目では核使用への敷居の高さが違います。核が1発でも実戦で使われたら、2発目は簡単に使われることになります。現在の核拡散防止体制も崩壊して、各国がこぞって核開発競争を始めるのをとめることはできなくなるでしょう。そうなることは、結果として現在の核保有国が握る核の抑止力という機能を失わせることになります。伝家の宝刀は抜かないから伝家の宝刀なのであって、一度でも抜いてしまったら神通力が失われるのです。そんなことになるのは、核保有国自身にとってもマイナスでしかないので、核を先制使用する国が、これまではなかったわけです。そもそも、「核抑止力」と言われますが、核が抑止力として機能するのは核に対してだけです。通常兵器による戦争に対しては、核兵器は抑止力としてまったく機能していません。第二次大戦後、実戦では一度も核兵器が使われていないのは、核が核に対する抑止力として機能している証拠です。しかし同時に、通常兵器による戦争がこの間世界から絶えたことはありません。核保有国が参戦した例も数多く存在します。非核保有国が核保有国に対して先制攻撃をかけた例(朝鮮戦争、第4次中東戦争、フォークランド戦争)もありますし、核保有国が非核保有国に戦争を仕掛けた例(ベトナム戦争)でも、非核保有国側が核を恐れて降伏したことはありません。核の先制不使用宣言というのは、こういった核の実質的な現状を単に明文化するだけのことですから、たいして驚くような話ではないのです。北朝鮮がどうこうと言いますが、先制不使用宣言があろうがなかろうが、北朝鮮が核を使わないのに米国が先に核を使用することなど、できるわけがないのです。そもそも、米国が核を先制使用するようなことは(もちろん、それ以外の核保有国でも同様ですが)日本にとって、害悪でしかありません。だって、核による先制攻撃への反撃の核兵器は、日本に降ってくる可能性が決して低くないのですから。そういう意味では、万が一トランプ政権になってしまったらどうなるか分からない恐ろしさはあります。だからこそ、核の安易な使用に対するたがをはめておくことは重要だと思うのですが、安倍政権はそうは考えないようです。核の先制不使用宣言に反対、ということは、場合によっては核を先制使用すべきだ、ということです。そうなれば、前述のように、結果として北朝鮮からの核による反撃が日本に降りかかってくる可能性が少なからずある。そのことをどう考えているのか、あるいは何も考えていないのかは分かりませんが、狂っているとしか私には思えません。

2016.08.16

コメント(2)

-

皇室の護憲派

天皇陛下、再び「深い反省」 改めて戦没者への強い思い天皇陛下が8日に「生前退位」をにじませたビデオメッセージを公表して以降、初めて公の場で述べる「おことば」は例年以上に注目を集めた。「過去を顧み」とさきの大戦をはじめとする戦争の歴史に言及。昨年の戦没者追悼式で新しく用いた「深い反省」の表現を再び選び、改めて戦没者への強い思いを明かした。昨年は戦後70年の節目とあって新しい表現が多く加えられたが、今年はその中から「深い反省」の表現が残った。年に歴代天皇として初めて訪問した中国での歓迎晩餐会、94年に韓国の大統領を歓迎した宮中晩餐会で用いられた表現だ。「日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を、日々模索しつつ過ごして来ました」。陛下は8日のビデオメッセージでそう語った。象徴として陛下がとりわけ重きを置いてきたのが、戦没者への慰霊だ。(以下略)---天皇が自らの主義主張を直接的に公にすることは絶対ないのでしょう。が、ここ数年に表面化したさまざまな発言を総合すると、比較的リベラル、平和主義者であり、日本国憲法擁護の姿勢を持ち、かつ安倍(に代表される日本会議系の人たち)の主張とはかなり相容れないことが推察できます。間近くは、先日の生前退位をめぐるビデオメッセージがそうです。日本会議系保守派は、天皇の一元一世をなんとしても守りたいらしく、天皇の生前退位は認めたくないらしい。そんな意向を、先日のビデオメッセージが吹っ飛ばしてしまいました。加えて、自民党の改憲案が天皇の元首化を主張していることに対して、「象徴」という言葉をメッセージ中で何度となく口にしています。生前退位の意向が表面化したタイミングも併せて考えると、自民党の改憲案に対して、少なくとも好感は抱いていないことが推測されます。また、昨年の安倍首相の戦後70周年談話は、周囲からの声に押されて「反省」「おわび」という言葉を、渋々取り入れました。おそらく、どうしても取り入れたくなかったのでしょう。だから、我が国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明してきました。~こうした歴代内閣の立場は、今後も、揺るぎないものであります。と、自分の言葉ではなく引用文として取り入れることで妥協したのでしょう。それに比べると、天皇の発言は自らの意思で「深い反省」という言葉を取り入れているのことは明らかです。これら発言の数々を総合すれば、天皇は安倍首相の政治姿勢に対して、不信感を抱いている(少なくとも好感は抱いていない)ことは間違いないと私は思います。だからといって、天皇が鶴の一声で政治を動かすような政治制度であってはならないのですが、それにしても、今の天皇の発言は、安倍の発言に比べると、遥かに素直に聞けることは否めません。

2016.08.15

コメント(2)

-

またもや「あれもほしい、これもほしい」病

防衛省が国産水陸両用車開発へ 米国製AAV7より高性能化 日米共同開発も視野防衛省が離島奪還作戦などを念頭に、国産の水陸両用車の開発に着手する方針を固めた。平成29年度予算案概算要求に研究開発費40~50億円を計上する。防衛省は米国製水陸両用車AAV7の調達を行っているが、速度面などでより高性能の車両が必要と判断した。将来的には日米共同研究を行い、防衛装備輸出につなげたい考えだ。研究開発を行うのは、水陸両用車が洋上から上陸する際にサンゴ礁を乗り越える機能や、エンジンの小型化など。三菱重工業が開発を進める技術をベースとし、31年度末まで初期研究を行う予定だ。一方、米国との共同研究に向けた交渉を早期に開始し、早ければ30年度予算案に共同研究に必要な経費を盛り込む。三菱重工が開発を進める水陸両用車はエンジン小型化技術に優位性があり、AAV7の水上速度(13km/h)を大幅に上回るとされる。防衛省は30年度までにAAV7を52両調達。同年度末までに新設される陸上自衛隊の「水陸機動団」の中核装備として配備される。ただ、AAV7の開発は1970年代と古く、十分な水上速度が確保されていない。国会審議では野党側から「ぷかぷか浮かんでいたら(敵の)的になってしまう」などと批判を浴びていた。米国はAAV7の後継車両として、水上速度を格段に向上させたEFVを開発していたが、2011年の米軍事予算削減方針に基づき開発が打ち切られた。このため、防衛省は国産技術を活用した水陸両用車の開発に踏み切ることにした。米国との共同開発に成功すれば、米国だけでなく、第三国への売却の可能性も高まる。(要旨)---一言でいって、無駄遣いもいいところ、ではないでしょうか。そもそも、水陸両用車は、上陸作戦のための兵器です。つまり、防衛のための兵器というよりは、敵地に侵攻するための攻撃的な兵器と考えざるを得ず、自衛隊にとって不可欠な装備とは思えません。だいたい、上陸用舟艇から水陸両用車を繰り出して上陸作戦、という概念自体が、第二次大戦的な古い戦術思想なのではないか、と思うのです。CH47などの大型ヘリは、10t程度までの積載量があるので、小型の装甲車両を吊り下げて飛行することが可能です。エアクッション艇(要するにホバークラフト)は、最大速度70ノット(130km/h弱)の猛スピードで、海上も、平坦地なら陸上も走ることができます。これらの装備を使えば、水陸両用ではない装甲車両を、迅速に上陸させることが可能です。そして、自衛隊はそれらの装備をすでに持っています。新型の水陸両用車がどれほどの水上速度を発揮できるか分かりませんが、AAV7の5倍の速度(65km/h)ですら、エアクッション艇にはかなわない(まして、ヘリは言うまでもなし)のです。しかもそんな速度の新型を開発できるとは、とても思えません。米軍だって、AAV7の後継車の開発を中止したのは、必要性が低いと判断したからでしょう。それなのに、どう考えても旧世代的な水陸両用車を導入する意味が、さっぱり分かりません。しかも、AAV7の水上速度が遅い、なんてことは、最初から分かりきっていたことです。それを承知で導入しておきながら、「性能が低いからやっぱり新型」って、それはあんまりじゃないでしょうか。それならせめて(そもそも水陸両用車自体が不要ですが、百万歩譲っても)その低性能のAAV7を直ちに調達中止すべきでしょう。そもそも、AAV7の導入予定は50両前後で、新型は何両なのでしょうか。100両も200両も装備するものとはとても思えません。やはり数十両程度でしょう。それを国産で新規開発というのは、あまりに効率が悪すぎる。自衛隊、特に陸上自衛隊は、過去にそうやって「あれもほしい、これもほしい」と、何でもかんでも国産開発して、ごく少数の生産(したがって単価が非常に高い)を繰り返した前歴があります。あれもほしい、これもほしいそうやって、高価なだけで実用性のない装備開発に予算をつぎ込む愚を、またも繰り返そうというわけです。

2016.08.14

コメント(2)

-

北海道の山 その2

前回に引き続いて、北海道の山の写真です。北海道には、2003年大雪山、2005年阿寒湖と川湯温泉、2006年富良野岳と富良野、2007年川湯温泉と知床、2008年知床と阿寒湖の、合計5回行っています。そのうち2003年だけが私一人で、あとの4回は家族旅行(の途中1日だけ別行動で山登り)でした。登った山は、2003年が旭岳、2006年が富良野岳(いずれも大雪山系)、2005年と2008年が雄阿寒岳(2005年は途中撤退)、2007年が知床の羅臼岳です。一昨日、2003年と2006年の大雪山系の山を紹介したので、今回は2007年羅臼岳と2008年雄阿寒岳という、道東の二つの山の写真を紹介します。最初は2007年の羅臼岳です。このときは、女満別空港からバスで川湯温泉まで行って1泊、翌日釧網本線の原生花園を経由して知床の羅臼へ、3日目に羅臼岳に登って4日目に帰宅しました。これまでのところ、日本国内で登った山では、自宅から最も遠いところにあります。家族旅行のついでに登れるような山ではないと思うのですが、当時は登山口となる岩尾別温泉までバスが1日1往復走っていたので、それを利用していってしまいました。現在は、岩尾別温泉まで行くバスはなく、3.5km離れた岩尾別までしか公共交通機関はないようです。岩尾別温泉からの登りの途中で撮影しました。おそらく羅臼岳ではなく、その先に連なるサシルイ岳だろうと思います。さきほどのサシルイ岳(多分)の更に先に位置する山です。オッカバケ岳だろうと思います。登山道から下を見下ろしたら、オホーツク海が見えます。海岸沿いの黄緑色の場所は、知床五湖のようです。この写真は以前にも紹介しましたが、この看板の場所で、ヒグマと鉢合わせしてしまいました。ただし、写真は登りで撮ったように記憶していますが、ヒグマと鉢合わせしたのは下山時です。森林限界付近に到達。雪渓の登りです。羅臼平に到着しました。眼前に羅臼岳がそびえています。このあたりは高山植物のお花畑が広がっていました。羅臼平から山頂までは、登山地図で1時間となっています。確か、通りかかった登山者に、ここまで来れば十分だからここで引き返そうかな、みたいなことを言って、もったいないから登ってきなさいよ、と言われたような、おぼろげな記憶があります。羅臼平から羅臼岳に登り始めました。羅臼岳の隣の三ツ峰が目の前にそびえています。国後島が見えます。おそらく爺爺岳でしょう。国後島の一番北の端の山なので、目の前、というよりはかなり遠く見えます。いつか、国後択捉にも行ってみたいものですが、なかなか難しいでしょうね。羅臼岳の上のほうは巨石が積みあがったような山で、その巨石を伝いながら登って行きます。「今震度6とか7の地震が起きたら、この岩が崩れて、押しつぶされて死ぬな」と思った記憶があります。もっとも、山で地震が起きたら死ぬなと思ったことは、何回もありますけれど。山頂に到着しました。知床半島の先端方向を撮影します。先ほどは見上げていた三ツ峰が、眼下に位置しています(左右二つのピークの右側が高い)。その先にサシルイ岳、オッカバケ岳が続き、一番左遠方の山が硫黄山だと思います。硫黄山までは一応登山道があります。山中で1泊すれば硫黄山まで縦走可能と思いますが、ヒグマくんが山守をしている山で単独テント泊はなかなか敷居が高い。更に、その先には登山道のない知床岳があります。羅臼平より少し上だった記憶がありますが、チングルマのお花畑が広がっていました。で、あとはひたすら下山。鈴とか音の出るものを持ってこなかったので、アルミのマグカップに小石を入れて、カラカラ音をさせながら歩いていたのですが、どうしても小石ははねて飛び出してしまうのです。そのまま歩いていたら、ヒグマに注意の看板の区間で、ヒグマと遭遇してしまいました。多分、親離れして間もない若いヒグマで、あまり大きくなかった。立ち上がっても私より背が低そうでした。距離は、感覚では10メートル、実際にはもう少し離れていたでしょう。20メートルか30メートルかな。私とヒグマ双方がほぼ同時に相手に気がついたのです。バタンと大きな音を立てて、私に背中を向けて、一目散に逃げていきました。びっくりするくらい走るのが速かった。---で、その翌年2008年は雄阿寒岳に登りました。その年は、釧路空港から釧路を経由して、1日目と2日目は知床のウトロ温泉に泊まりました(前年と同じ宿)。前年は、羅臼岳には登ったものの、それ以外の知床の見所(カムイワッカ湯の滝や知床五湖、フレベの滝)は見ていなかったので、それらを見て回ったのですが、残念ながらこの年は旅行の初日から3日目まで、ずっと曇り。雨はそれほど降りませんでしたが、あまりよい写真を撮ることはできませんでした。しかし、阿寒湖で迎えた最終日だけは晴れました。なので、最終日朝4時起きで雄阿寒岳に登ってきました。実は、2005年にも登っているのですが、このときは台風崩れの低気圧の直撃中で、森林限界を超えたところで撤退したので、山頂に着いたのはこのときが初めてです。阿寒湖の一番西の端が登山口です。とても雰囲気のよい、湖と針葉樹林の入り組んだ場所です。阿寒湖の端から5分か10分歩いたところにある、太郎湖。ここも雰囲気のよい場所です。アカエゾマツ主体の森でした。晴れたと書きましたが、正確に言えば曇り時々晴れ、くらいの感じで、すごく天気がよかったわけでもありませんが、雲が低かったので、雲海を抜けると、こんな景色が待っていました。天空の雌阿寒岳ラピュタ、なんちゃって。この雄阿寒岳、富士山みたいに4合目とか7合目とかって表示があるのですが、この表示がとても変で、1370mの山で、1000m超えたところで5合目、1200mで7合目なのです。まあ、この表示を信用すれば、登りはその先で楽ができる、ということはいえますけどね。山頂に着きました。北海道の山で、こうやって山頂の標識で記念写真を撮ったのは、この雄阿寒岳しかないのです。今思えばもっていないことですが。

2016.08.13

コメント(0)

-

北海道の山 その1

個人的には、世界的に見て祝日のかなり多い日本に、新たな祝日が必要か?という疑問はありますが、ともかく今年から「山の日」という祝日が始まりました。登山大好き人間の私は早速・・・・・・どこの山にも行っていません。明日は仕事だし、もう7月の海の日から先週まで3回山に行っているし。今日は、笛の練習と、子どもとの買い物の一日でした。しかし、まあせっかくの山の日なので、過去の山登りの写真から。どうも北海道の山の写真を当ブログではほとんど紹介したことがなかったようなので、今回は北海道の山の写真を紹介します。まずは大雪山。日本一巨大な大雪山を北から南まで歩くには何日も必要で、私は北の端の旭岳と南の端の富良野岳しか行ったことがありません。旭岳に登ったのは2003年8月はじめのことです。子どもが生まれる前の最後の山登りが、それまでずっとあこがれていた北海道の大雪山でした。まず、羽田から千歳に飛び、ガス缶を札幌で購入※ついでに北大植物園を見学して、旭川経由で旭岳温泉のキャンプ場にテントを張りました。※テント山行の必需品であるガス缶は、飛行機に持ち込むことができません。そのため、北海道に着いてから購入する必要があるのですが、当時、札幌の登山用品店でガス缶を売っていることは分かったのですが、旭川ではどこで売っているか分からず(売っているところはあったようですが)、札幌経由にしたのでした。旭岳温泉のキャンプ場は、すぐ隣に国民宿舎があって、その日帰り温泉が使える、つまり風呂付のとても居心地のよいキャンプ場でした。隣にテントを張った方は、確か釧路の教会の牧師さん一家だったように記憶しています。で、翌日旭岳を目指しました。テントは張りっぱなしで、1日で旭岳に行ってくるだけ、という行程で、行きはロープウェーで姿見の池まで行きました。姿見の池に着くと、目の前に旭岳がそびえています。天気もよくて最高でした。ただし、このまま旭岳に登ったわけではなく、裾合平を目指します。旭岳の山頂は、高山植物がほとんどなく、麓の裾合平に高山植物が多いからです。旭岳です。旭岳の北側の永山岳、比布岳だったと思います。湿原のようです。地塘があります。詳細な場所は覚えていませんが、裾合平周辺です。裾合平の更に先に、中岳温泉という温泉があります。ただ露天風呂があるだけで、設備等は一切何もありません。日本一の秘湯かもしれません。ただし、ロープウィーの終点からは登山地図のコースタイムで3時間半しかかからないので、交通機関の終点からの所要時間では、白馬鑓温泉とか高天原温泉のほうが辺鄙かもしれません。私は、手と顔だけ洗いましたが、すれ違った女性が、堂々とその場で入浴を始めたので、あわてて逃げ出しました。御鉢平です。擂鉢状の谷の底には温泉があるのですが、有毒ガスがあるので立ち入り禁止です。その先に黒岳と層雲峡があります。旭岳から黒岳まで1日で縦走する人も多いですが、私は旭岳温泉にテントがあるのでここから引き返します。朝は快晴でしたが、この時間には曇り空になっていました。実は、台風が接近しつつありました。大雪山南部のトムラウシがはるかかなたに見えます。遠いなあ。いつか、旭岳からここまで歩きたいものです。御鉢平から旭岳に登りにかかります。このときにはもうガスがどんどん沸きはじめていて、山頂に着くときには視界はほとんどありませんでした。細部は覚えていませんが、山頂近辺は高山植物もほとんどなく(火山なので)、ザレて滑りやすい道だったことは覚えています。山頂を越えて、姿見の池まで戻ってきました。ここからロープウェーで下れば旭岳温泉はすぐですが、帰りは歩いて下りました。ヒグマ出没注意という立て看板におののいた記憶はあります。天女が原。このあたりは亜高山帯林の一角にワタスゲが群生しています。ここを見たくて、歩いた下ったのでした。曇り空でしたけどね。で、この日も旭岳温泉に幕営、翌日は近辺を散策してから、旭川に戻り、旭川を一日見学して、1泊してその翌日帰る予定でした。ところが、翌日は台風の接近で土砂降りの雨、朝方テントを撤収して、早々に旭川に下り、更に翌日になると飛行機が飛ぶかどうか不安だったので、飛行機を1日前倒しして、結局2泊3日で帰宅したのでした。ただし、それでも、どうしてもここだけは行きたかった三浦綾子記念館は見学して帰りましたけど。で、次は、大雪山の南端の山、富良野岳です。2006年7月、このときは家族旅行だったのですが、その中で十勝岳温泉に泊まった1日だけ別行動で日帰りで山に登ってきたのでした。富良野岳。稜線上から、遠方に日高山脈のピークがガスの上に頭を出しています。ハクサンフウロヨツバシオガマエゾツツジ。東北北部と北海道の山にしかなく、日本アルプスには分布していない高山植物です。大雪山は花の多い山ですが、中でも先ほどの旭岳の裾合平、トムラウシに近い五色が原、それにこの富良野岳は花の宝庫で有名です。花花花、とにかく全山花だらけです。下山時の写真です。正確な場所は覚えていません。隣の十勝岳は度々噴火を起こしている活火山ですが、富良野岳にも火口があります。十勝岳温泉を朝4時過ぎに出発して、猛ダッシュで登って、お昼頃には十勝岳温泉に戻ってきました。この間、見てのとおりの晴天でしたが、十勝岳温泉に戻ったら雨が振り出したのでびっくり。ちなみに、相棒と子どもは、私の戻りを待ってはおらず、とっとと次の行き先(と言っても富良野市内)に向かっており、富良野駅で落ち合いました。このときの旅行は、確か3泊4日でした。富良野で泊まった民宿「ノルテポトシ」がとても楽しくて、また行きたいなあとずーっと思っているのですが、機会がないまま10年経ってしまいました。この頃、2005年から2008年まで、毎年家族で北海道旅行をしていました。そのたびに私は北海道の山に登っていたので、まだ他の山(羅臼岳と雄阿寒岳)の写真もあります。それは次回紹介したいと思います。

2016.08.11

コメント(2)

-

演奏のお知らせ

キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャン 演奏のお知らせ日時 9月10日(土)午後6時(キラ・ウィルカ)午後7時半頃(カンチャ・ニャン)場所 ペルー料理店 ティアスサナ 新宿区信濃町8-11坂田ビルB1 TEL03-3226-8511JR信濃町駅、丸ノ内線四谷三丁目(出口1)、都営大江戸線国立競技場(出口A1)より徒歩チャージ無料(料理、飲み物を注文してください)演奏 キラ・ウィルカ/カンチャ・ニャンパワー系おっさん(と美女)アンデス音楽、夢の競演! これまで何故か交わることのなかった年甲斐も無い系二大グループが初の対バンに挑みます。フォルクローレらしい哀愁とか郷愁とかとはだいたい無縁な2時間にご期待ください。カンチャ・ニャンキラ・ウィルカ(この演奏から、メンバーの一部が変わっています。)inti-solは、キラ・ウィルカのメンバーとして演奏予定です。お店の電話番号が誤っていたため訂正しました。申し訳ありません。

2016.08.09

コメント(0)

-

生前退位

天皇陛下お気持ち 退位の意向、強くにじむ ビデオで思い天皇陛下は8日、象徴としての務めに関するお気持ちをビデオメッセージで表明された。高齢に伴う身体の衰えを考慮し、「全身全霊をもって務めを果たしていくことが難しくなる」との思いを明らかにしたうえで、公務を縮小していくことや、天皇の活動を代行する「摂政」を置くことでの対応には否定的な気持ちを表した。「天皇は国政に関する権能を有しない」との憲法の規定を踏まえて制度に関わる言及を避けつつ、生前退位の意向が強くにじむ内容となった。ビデオメッセージは同日午後3時に公表された。文書を読み上げる陛下の姿を撮影したもので、収録時間は約11分。宮内庁は同時に文書の全文を公表し、英訳文もホームページに掲載した。ビデオの撮影は7日午後4時半、皇居・御所の応接室で行われた。お気持ちの題は「象徴としてのお務めについての天皇陛下お言葉」。陛下は「天皇という立場上、現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら、これまでに考えて来たことを話したい」と述べ、象徴天皇としてのあり方を模索しながら過ごされてきたことを振り返った。(以下略)---世間的には、このビデオメッセージは、好意的に受け取られているようです。私もおおむね同様です。かなり驚いたのは、メッセージ中の天皇が健康を損ない、深刻な状態に立ち至った場合、これまでにも見られたように、社会が停滞し、国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして、天皇の終焉に当たっては、重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ二ヶ月にわたって続き、その後喪儀(そうぎ)に関連する行事が、一年間続きます。その様々な行事と、新時代に関わる諸行事が同時に進行することから、行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが、胸に去来することもあります。という一節です。昭和天皇が亡くなる前後には、「自粛」騒動や、その強要が問題になったりもしました。1980年代末という時代においてすらそうだったのですから、社会全体が保守化している現在はなおさらその傾向が強まるでしょう。そういう状況を、当の天皇自身は快く思っていないことを示唆しているのだと思います。それに加えて、天皇の死と新しい天皇の即位に関する行事が、「行事に関わる人々、とりわけ残される家族は、非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません」と書いています。天皇自身がそこまで言うくらいだから、それらの行事の連続はよほど大変なのでしょう。28年近く経っても対外的に言及せざるを得ないほど、この2つの点は天皇にとって重いものなのでしょう。全体として、ビデオメッセージは配慮が行き届いて抑制的な内容だと思います。生前退位を第三者から強要されたり、政治的な策略の手段に使われないような担保は必要ですが、今回そういった可能性はないし、80歳を過ぎた人間に現役でバリバリ働き続けよ、というのはどう考えたって無理のある話です。おそらく、このメッセージを受けて、天皇の生前退位を認める方向で法改正などが行われていくのでしょうし、私もそれには賛成です。ただ、それはそれとして、法に定められた国事行為はともかく、いわゆる「公務」の全てが絶対必要なものなのか、「重い殯の行事が連日ほぼ二ヶ月にわたって続き、その後喪儀に関連する行事が、一年間続きます。」という中に、簡素化できるものがないのか、という検討は必要なんじゃないかな、と思いますけどね。それはともかくとして、一部には「生前退位には憲法改正が必要」みたいなことを言う人がいるようです。産経新聞などは、「生前退位が可能になるよう憲法を改正してもいい」とする回答が84・7%だというアンケート結果を発表しています。どういう誘導尋問だよ、と思いますね。日本国憲法には、天皇の即位と退位については第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 という規定しかありません。生前退位を認めるかどうかは、憲法の問題ではなく、皇室典範という法律の問題です。それを改正するか、または今回限りの特別立法というやり方もあるようですが、いずれにしても、憲法を変える必要はありません。

2016.08.08

コメント(2)

-

四阿山・根子岳 その2

前回の続きです。四阿山から鞍部に下る間、土砂降りの雨になってしまいましたが、鞍部から根子岳への登りにかかると、晴れ間が広がってきました。でも、四阿山側はまだガスの中です。晴れてきました。ただし、根子岳でも雨は降ったようで、地面は濡れています。ただし、四阿山側よりは小降りだったようで、日向は早くも乾き始めています。小根子岳に連なる尾根。山頂手前の巨石群。登山道はこの巨石の北側を巻くように通っています。(北側は樹林帯)根子岳の山頂に到着です。完全に晴れました。でも、四阿山の山頂は依然として雲の中です。四阿山までは快調に歩きましたが、四阿山から根子岳までは、雨で足が止まったり、いったん引き返そうとしたことなどから、コースタイムを大幅に上回ってしまいました。根子岳から菅平に下る登山道は、草原の中で視界が開けています。遠方には北アルプスがあるのですが、晴れたとはいえ雲が多く、遠方の視界はありません。まあ、晴れただけでもよしとします。菅平牧場の登山口が結構近くに見えます。根子岳山頂は2207m、菅平牧場の登山口は1590mですから、標高差は700mあまりしかありません。もっとも、登山口から宿までは、更に標高差で160mくらい(バス停までだと250mも)下るのですが。ヤナギラン。クガイソウ。登山道は、高度が下がるにしたがって樹林帯の中に入りますが、針葉樹は少なくシラカバ主体の森なので、明るい登山道です。四阿山の東屋(根子岳だけど)。展望台になっています。ここまでくると、登山口は目と鼻の先。やはり、菅平とその周辺までしか見えません。ヤマハギのようです。ウスユキソウ。四阿山にも根子岳にも、たくさん咲いていました。マルバダケブキ。鹿(多分カモシカや牛も)が食べない花なので、鹿の食害が酷い山は、マルバダケブキだらけになってしまいます。そういう意味では、あまり増えてほしくはない花です。ただ、綺麗で大きな花で、見栄えがします。ヤナギラン。ヤナギラン。登山口からほんの20~30メートルのところに群生していました。最後におまけ、宿のすぐ近くでアジサイが満開でした。東京ではとっくにアジサイは終わっていますが、菅平(このあたりで標高1420mくらい)は今が満開。さすがに涼しいだけあります。それにしても、四阿山も根子岳も、花の多い山です。花は、基本的には草本か丈の低い木本ばかりであり、「先駆植物」つまり何らかの理由で森林が破壊された後、真っ先に侵入してくる植物です。だから、うっそうとした森の中には、あまり多くの花は見られないものです。高山帯では、気象条件的に木が生えることができないから、限り半永久的に花の多い状態が続きます。しかし、森林限界より低い高度(四阿山はそうです)では、何らかの理由で森が壊れ、そこに花の咲く植物が侵入し、次いでシラカバのような比較的明るい場所を好む木が侵入し、最後にシラビソ、コメツガ、トウヒなど暗い場所を好む亜高山帯針葉樹林に置き換わる、というふうに植生は遷移します。前述のとおり、うっそうとした亜高山帯針葉樹林(1500mより低い高度なら、ブナなどの落葉広葉樹林、もっと低い高度なら常緑広葉樹林、いわゆる照葉樹林、いずれも好適気温は違うけれど、暗い場所への耐性が強い「極相」と呼ばれる植生)の中では、花は繁茂することができません。だから、花の多い状態は永続的ではありません。植生がまったく撹乱されなければ、全山極相林になって花は消えてしまいます。が、幸か不幸か、森は常に撹乱され続けるものです。台風や土砂崩れ、豪雪によるなだれ、山火事、あるいは、撹乱はされなくても、局所的に木が生えられないような立地(断崖のへりとか、岩の上とか)もあります。もちろん、撹乱の最大規模のものは人為的な伐採ですが、仮に人の手が加わらなくても、植生は常に撹乱され続け、花も絶えることがないわけです。今回、宿から四阿山の山頂までの標高差が約930m、鞍部から根子岳への登り返しが約170m、累計標高差1100mほどを登ったことになります。標高差ではそこそこハードですが、荷物が軽かったし、海の日の3連休から3回の山登りで脚力も多少鍛えられているのか、翌日も翌々日(今日)も、筋肉痛はあまり生じていません。夏の山登りは、基本的にはこれでおしまいです。次は9月ですね。もっとも、突発的に日帰りでどこかに登るかもしれませんが。

2016.08.07

コメント(2)

-

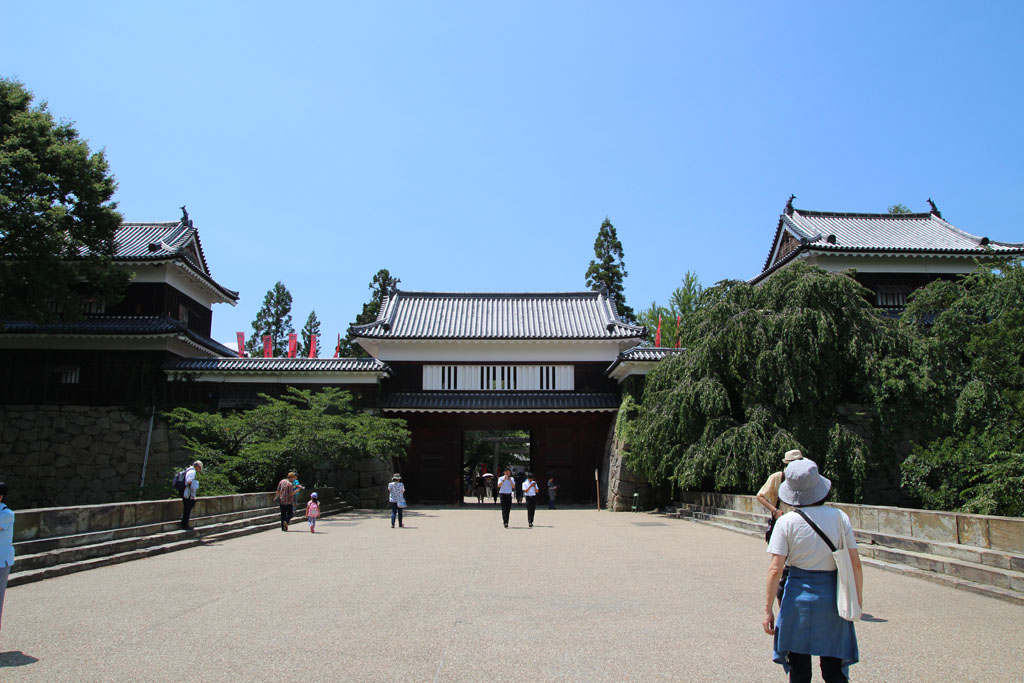

四阿山・根子岳 その1

四阿山と根子岳に登って来ました。実は、2年前にも登ったことがあります。そのときは長野新幹線(まだ長野止まりだった)で日帰りで一人で往復したのですが、今回は菅平に家族旅行で、その2日目に登ってきました。四阿山は二度目だなとは思ったのですが、家族旅行なので、私一人の以降で行き先を決めるわけにも行きません。四阿山の前に上田城です。実は、数年前まで鹿教湯温泉に音楽のイベントで毎年行っていたことがあります。上田も、何回も通っているのですが、いつも素通り、2年前に四阿山に行ったときも素通りで、上田城も始めて足を運びました。天守閣のない、小さなお城です。大河ドラマの影響か、にぎわっていました。「大河ドラマ館」なんてものまでありましたが、私は大河ドラマは見ていないので、中には入りませんでした。大河ドラマが終わる来年以降はどうするんでしょうか。真田幸村は戦国末期のヒーローの一人なので、大河ドラマが終わっても、完全に閑古鳥がなく、というところまでは行かないかもしれませんけどね。で、その後菅平のペンションへ。ペンションにて。山の道具だけでなく、楽器も担いで行きました。家族旅行に、何しに行っているんだか(笑)2泊3日の間、毎日練習しましたよ。サンポーニャは材質が薄いアシで割れやすい(すでに何箇所も割れて補修済ですが)ので宿に残して、山にはケーナ(木製)しか持って行きませんでした。8月5日朝。天気は晴れでした。宿の周辺です。菅平牧場を四阿山登山口に向かって一目散に歩きます。このあたりも雰囲気のよい場所です。四阿山の登山口付近。牧場内なので、牛がいます。ちょっと雲行きが怪しくなってきたような。コオニユリだと思います。オニユリとコオニユリって、区別がつかないんですけど、標高の高いところではオニユリよりコオニユリのはず。そう言えば、我が家にもオニユリとコオニユリがいて、時々区別が付かなくなる。オオバギボウシ。登山道の最初のほうだけに咲いていました。キキョウの仲間。似た種類がいくつもありますが、多分キキョウでしょう。チシマギキョウやイワギキョウなどは、もっと高いところに咲いているので。ツリガネニンジン、どちらかというと秋の花です。ウスユキソウ。2年前に来たときもそうでしたが、四阿山も根子岳も、ウスユキソウが多い山です。今年は暖冬の影響で残雪が少なく、高山植物の花期がかなり早まっているので、ウスユキソウは終わってしまったかと思いましたが、まだまだ満開でした。マツムシソウ(または、その高山型変種のタカネマツムシソウ)。これも、どちらかというと秋の花。まだ8月はじめですが、やはり花期は早まっているようです。視界のない樹林帯の登山道を登っていくうち、中四阿の手前で稜線に出て、視界が開けます。眼前に根子岳。イブキジャコウソウ。先日白馬岳にも咲いていました。小さな花です。マツムシソウに止まるアサギマダラ。頂上までもう少し。振り返ると、中四阿が眼下に見えます。このときはまだ晴れ間もあって視界があったのですが・・・・・・なにやら急激に雲行きが怪しくなってきました。山頂に到着。しかし、視界はなし。完全にガスの中です。小雨がぱらつき始めましたが、いったん止みました。昼食を食べて下山。当初予定では、ここから根子岳に向かう予定でしたが、この天気でどうしようか、ちょっと悩みます。予定変更してそのまままっすぐ下山しようかとも思ったのですが、四阿山の登山道は、雨が降ると滑りやすそうな感じでした。それだったら、根子岳経由のほうがいいかな、と思って、根子岳に向かいます。四阿山から根子岳の鞍部への下りは、樹林帯の中で結構な急降下なのですが、その真っ最中に本降りが始まってしまいました。あわてて雨具を着込んだものの、ここまですでに、汗まみれでびしょぬれの体は、雨具を着ても着なくても大差がないような・・・・・・。とはいえ、雨に打たれて体温を奪われることを考えると、雨具を着ないわけにも行きません。登山靴も雨具のズボンも、跳ね上げた泥水であっという間にドロドロです。(でも、靴の中には浸水しませんでした)この土砂降りの中で遮るもののない根子岳で雨に打たれながら歩くのはつらいかな、引き返そうかな、と、いったん下るのを止めて四阿山へと急なのぼりを引き返し始めました。が、5分も歩かないうちに、雲が一瞬切れたのです。あれ、根子岳は晴れ間が見える。というわけで、二転三転しつつ、やはり根子岳に向かうことにしました。根子岳と四阿山の鞍部まで下りました。土砂降りの雨の間は、さすがに写真は一枚も撮れませんでした。鞍部の四阿山側はうっそうとした亜高山帯針葉樹林、根子岳側も亜高山帯針葉樹林ではあるのですが、チシマザサの笹原に針葉樹が点在するだけの疎林です。で、ここまで来たら、雲が切れてきました。以下は次回に続きます。

2016.08.06

コメント(4)

-

受給できたのは不思議ではない

相模原19人刺殺 植松容疑者が「生活保護」受給できたワケ一体どんな手段を使って受給資格を得たのか。神奈川県相模原市で起きた45人殺傷事件で、殺人容疑で送検された容疑者が市から生活保護を受給していたことが分かった。市によると、容疑者は今年3月24日から31日まで8日分の生活保護費を受け取っていたという。分からないのは、小学校教師の父親もいて、自動車も所有していた植松容疑者がなぜ、生活保護を認められたのかということだ。生活保護を受け取る場合、ケースワーカーによる生活実態の確認や収入の調査を経て、審査を通る必要がある。植松容疑者のケースは果たしてきちんと調査したのか。市に問うと「詳細は個人情報なので答えられません」(地域福祉課課長)と回答した。(以下略)---知人の福祉事務所関係者がこぼしていました。 最近、世間をにぎわす事件の犯人が「無職」である度に、どこかの福祉事務所の「お客さん」だったのではないかとヒヤヒヤする、と。しかし、今回はその可能性は想像もしていなかったそうです。でも、確かに実際には持ち家だろうが車があろうが、生活保護は受けられるのです。持ち家に関しては、現在自らが居住している物件は、ある程度以上の資産価値でなければ保有容認だそうです(高齢者の場合はリバースモゲージという別の決まりがあるとのこと)。一定以上の資産価値の住居、あるいは現在本人が住んでいない不動産、自動車(東京23区では)は保有否認とのことです。しかし、保有否認とは、持っていると生活保護が受けられない、ということではないのです。だって、車だって家屋だって、今日売りに出して明日売れるものではないですから。今手持ち金が1円もなかったら、「資産」があっても、それを金に換えるまでの間に餓死してしまいます。だから、「保有否認」とは、「生活保護を受けたらすぐに売却しなさい(その収入分の保護費は返還しなさい)」ということであって、持っていては生活保護が受けられない、ということではないのだそうです。ただし、医療費がかかる場合には、このやり方は、生活保護を受けないで健康保険で医療費を払う場合よりはるかに高い返還金が生じるため、本人にとって不利益になるそうです。だから、資産があって医療費が高額な人の場合は、福祉事務所は生活保護を避けるようにあらゆる手を尽くすそうです。それから、東京23区(などの大都市)では自動車は、特別な条件に該当する場合を除いてすべて保有否認ですが、地方では違うそうです。知人は東京の福祉事務所関係者なので、他道府県の状況は断片的にしか知らないそうですが、公共交通機関が不便で、自動車が生活に必要不可欠な地域(要するに、辺鄙な場所)では、自動車の保有容認はよくあるそうです。相模原市はどうでしょうか?政令指定都市とはいうものの、この場所は元の津久井郡です。バスの便がどの程度よいのか分かりませんが、自動車は保有容認の可能性が高そうです。持ち家は、場所柄から考えてもそんなに資産価値が高いとは思えず、それ以前に自動車にしても家にしても、名義が本人自身かどうかという問題もあります。親名義だったら、本人の資産ではないので、そもそも「保有」容認も否認もないし、処分指導も関係ありません。ただし、自動車は、仮に他人名義のものであっても、生活保護の趣旨に反する用途では運転してはいけない、という決まりはあるとのことです。親の職業や収入は、本人が成人している以上は、問題になりません。もちろん、親兄弟子どもには、「援助してください」という扶養照会の手紙を送るそうですが、「援助できない」という返事返ってくれば、どうにもなりません。そういえば、以前、「健康で文化的な最低限度の生活」という漫画を紹介したことがあります。その第3巻に、この扶養照会をめぐるエピソードがあるのですが、知人は「あまりに『あるある』過ぎて、自分や同僚の経験を思い出してしまった」と言っていました。車にしても家にしても、仮に本人の名義で保有否認だったとすれば、一応は処分指導ということになるそうですが、3月24日に保護開始して、生活保護の受給期間はたった8日です。失業保険が入ったことによって4月(日数から考えて4月1日でしょう)には保護廃止になっています。処分指導も扶養照会も、やる前に生活保護は打ち切りになったわけです。まあ、実際のところ、若い人の保護申請ほど受けたくないものはないと、知人は言っておりました。色々な意味で手に負えない人の割合が高いのだそうです(今回の犯人も、結果から見れば手に負えない人ですね)。かといって、「あなたは人格に問題があるから保護申請は却下」なんてことはできないのは当然のことです。相模原市の福祉事務所だって、申請を受けたくはなかったでしょうが、受けないという選択肢はないのです。もっとも、失業手当が出るまでの短期間の保護、ということはあらかじめ分かっていたはずなので、その分は多少気が楽だったかもしれない、とのことです。まさか、保護廃止後にこんなことをしでかすとは、その時は予想もしなかったでしょうからね。「措置入院がすぐ解除されたのがけしからん」という話と同様で、この犯人がこんな事件を起こすことがあらかじめ分かっているものなら、福祉事務所は保護申請を何としても受け付けないでしょう。だけど、そんなことは誰にも分かりません。後になって犯罪を起こしたから生活保護受給はおかしいと言われても、それは結果論であって、無理筋です。だいたい、出所してその足で福祉事務所に来て保護申請するとか、受給者が逮捕された、というのは、それほど珍しい話ではないのだそうです。ここまでの重大犯罪はさすがにまれでしょうが。

2016.08.04

コメント(3)

-

ああ、民進党

蓮舫氏と細野氏が会談 共産党との連携見直しで一致民進党代表選への出馬を検討している蓮舫代表代行は細野元環境大臣と会談し、共産党との連携を見直す考えで一致しました。蓮舫氏と細野氏の会談は3日午前、国会内で約30分間、行われました。このなかで、2人は次の総選挙について「どういう態勢で臨むか、おおむね一致した」とした共産党との連携を見直す方向で足並みをそろえたということです。また、憲法改正の方向性についても一致したとしていて、改正案を党内で取りまとめていく方針を確認しました。細野氏は、次の代表に求める政策として憲法改正の具体案や共産党との連携見直しを挙げていて、この条件がそろえば代表選への立候補には必ずしもこだわらない考えを示しています。---「蓮舫代表」、悪くはないと思います。私は、蓮舫議員は嫌いではないです。ただ彼女は参議院議員です。参議院議員が首相になることは、法律上は可能ですが、実質的には不可能です。民進党は、曲がりなりにも政権与党を目指すのに、絶対に首相にはなれない代表でいいのかなと思います。次の衆院選で鞍替えするのでしょうか。しかし、その場合は、貴重な参院の1議席をみすみす空席にしてしまいます。もっとも、当面民進党が与党になれそうな気配はないので、そんな心配はする必要がないのかもしれませんが。で、その蓮舫は、党内保守派の細野に媚びたのかどうかは知りませんが、共産党との連携を見直す方向なのだそうです。ふーーーーーーん、と思います。今回の都知事選は、野党共闘のデメリットばかりが目立ち、鳥越候補は惨敗(と言うしかないでしょう)を喫しましたが、参院選の1人区ではかなりの効果を発揮しています。参院選の1人区では自民党21勝対野党11勝でしたが、野党がバラバラだった前回参院選では野党は2勝しかしていないことから考えれば躍進です。野党共闘が成立していなかったら、このうち沖縄・山形以外は野党は負けていたでしょう。野党共闘と言っても、有権者は物言わぬ駒ではありません。各党が共闘すれば、その党の支持者が自動的に統一候補に投票してくれる、というほど簡単なものではないことは、今回の都知事選でも明らかです。民進党支持層の3割、共産党支持層ですら2割が小池に投票したと報じられています。しかし、参院選では、野党統一候補が勝った選挙区に関しては、ほぼ各党の得票の足し算が野党統一候補の得票になっています。それは共闘が名目的なものではなく、共産党が(もちろん社民党や生活の党もですが、この両党は一部の地盤以外ではあまり力がない)自らの公認候補並みの全力で選挙運動を展開したからでしょう。共産党は、選挙戦当初は躍進が予想されながら、ふたを開けたら意外に伸び悩んでしまいました。その最大の理由は「人殺し予算」発言でしょうが、選挙運動で組織の力を民進党に献上してしまったことも、少なからず影響はあったのではないでしょうか。共産党自体の得票や獲得議席は、おそらく野党共闘などせずに今までのように孤立して選挙を戦ったほうが、多かったでしょう。だから、おそらく共産党としては、民進党が野党共闘を拒否するなら、それはそれで困りはしないでしょう。むしろ、共産党の側から野党共闘を呼びかけて、自党の公認候補を取り下げたのに、それでも「共産党とは共闘しない」と民進党が言うなら、野党共闘をぶち壊したという道義的な責めを負うのは民進党であって共産党ではありません。結局、民進党が共産党と縁を切って、困るのは民進党であって共産党ではないだろうと思うのです。それでも、共産党と縁を切って、何がしたいのか。要するに自民党と大差のない主張、政策の第二自民党になりたい、ということです。自民党と大差のない第二自民党だったら本家自民党のほうがまだマシでしょう。亜流は本家に絶対かなわないんだから。そんな第二自民党に存在意義など、あるわけがありません。もちろんまだ民進党が共産党と縁を切ると決まったわけではないので、今後の動きを注意したいと思います。

2016.08.03

コメント(3)

-

極右街道まっしぐら

自民 稲田政調会長 防衛相に起用へ安倍総理大臣は、3日に行う内閣改造で、中谷防衛大臣の後任に、自民党の稲田政務調査会長を起用する方針を固めました。稲田氏は衆議院福井1区選出の当選4回で57歳。弁護士で、平成17年の衆議院選挙で、郵政民営化に反対した議員の対立候補として自民党公認で立候補し、初当選しました。安倍総理大臣と政治信条が近く、初当選のあと、日本の伝統を重視する自民党の新人議員らと共に議員グループを結成しました。そして、第2次安倍内閣で行政改革担当大臣として初入閣したのに続き、おととし9月の党役員人事で政務調査会長に就任し、党内や業界団体に慎重論が根強くあった農協改革で党内の議論をリードしたほか、財政改革や女性の活躍の推進に向けた提言を取りまとめました。また、稲田氏は、いわゆる従軍慰安婦の問題で、政府の立場を対外的に発信する取り組みの強化などを求める提言を安倍総理大臣に提出するなどしてきました。安倍総理大臣としては、みずからと政治信条が近いことに加え、女性の登用を積極的に進める内閣の方針を踏まえ、稲田氏の重要閣僚での起用を検討してきました。防衛大臣に女性が起用されるのは、東京都知事選挙で当選した小池百合子氏に続いて2人目になります。---とうとう、よりによって稲田大先生が防衛大臣とは、開いた口がふさがらない、というところです。当ブログの常連の皆さんには言うまでもないことでしょうが、稲田は、百人斬裁判の原告側代理人として名を売ったことから、安倍の引きで政界に進出した人物であり、その主義主張は、筋金入りの極右です。まあ、安倍が極右なんだから、その安倍が可愛がる子飼い政治家が極右なのも当然のことではあります。今や安倍に逆らうものはなく、人事でも何でもやりたい放題、首相が極右なら防衛大臣も極右、というわけです。けしからん、と言っても、閣僚の人事権は首相にある以上はどうにもなりません。このままいくと、安倍政権の次の首相は・・・・・・。恐ろしすぎて、考えたくもありませんが、結構高い可能性がありそうです。日本という国は、本当にどこに向かっていくのか、絶望的な気分になります。10年後には、本当に戦争を始めていなければいいですが・・・・・・・・。

2016.08.02

コメント(6)

-

都知事選雑感

昨日の記事では、都知事選については、ごくわずかに触れただけですが、都知事選について書いて見たいと思います。そもそも大前提として、以前の記事にも書いたことがありますが、私は舛添前都知事の政策が悪かったとはまったく思っていません。公私混同疑惑に関してはひどいと思いますが、道義上はともかく、法的に違法性に問えるようなものではないことも確かなのです。類似の行為は石原慎太郎にもありましたし、猪瀬の行為は「動議的」では済まず、法に触れました。というわけで、そもそもわたしは今回の都知事選に関して、任期途中の知事の首が飛んだ経緯自体に対して疑問を感じざるを得ず、都知事選に強い熱意を抱くことができませんでした。昨日も若干触れたように、わたしは鳥越俊太郎に投票しました(期日前)。しかし、その時点ですでに、鳥越候補は勝てないだろうという予感はありました。鳥越候補は、立候補表明以来、各マスコミ総出で、凄まじいバッシングを浴びせかけられました。このやり方はあまりにひどいと思う反面、残念ながらそのようなバッシングを招きよせるような要素があったこともまた確かでしょう。バッシングの中身は、大きく分けて3つです。ひとつは文春が報じた女性問題。もうひとつは、都政に関してどれだけの見識を持っているかがいまひとつ判然としなかったこと。そして、最後にやはり健康面の問題です。女性問題に関しては、どこまで真実性のある話かはいささか疑問があると思っています。ただ、相手の女性が訴え出ているところから見ると、ただちに「全部捏造」と言い切ることは難しいようにも思います。真偽のほどに関してはともかく、少なくとも有権者への影響は大きかったでしょう。女性問題報道に関しては、そういうわけで、私自身は報道が全部真実だとは思わないのですが、それ以上に深刻なのは、残る二つの問題です。鳥越氏の政治的主張そのものに関しては、私はほぼ全面的に賛同します。出馬したのが国政選挙であれば、政治への見識に対する懸念など一切抱かずに票を投じることができたでしょう。しかし、今回の選挙は都知事選でした。似た構図は前回の都知事選でもありました。脱原発を主張する候補者が、宇都宮候補と細川候補の2人立ってしまいました。このとき、わたしはどちらに投票するか、結構悩んだのですが、最終的には宇都宮候補に投票しました。なぜなら、宇都宮候補は、東京都政に関して、個別具体的な主張を持っていましたが、細川候補は、「脱原発」という国政の課題一本槍だったからです。もちろん、脱原発は都政に無関係ではありません。重要な課題のひとつではあります。が、それが都政の最優先課題かといわれると、さすがに首を傾げざるを得ません。宇都宮候補の個別具体的な主張のすべてに賛成だったわけではないのですが、都政についての主張が見えない細川候補よりはよいと考えたわけです。今回に関しては、野党陣営が鳥越候補に一本化したので、前回のように誰に入れるか迷う必要はなかったものの、告示直前の立候補表明にもかかわらず、「政策や公約はこれから考える」というのは、さすがにどうなのか、という懸念は抱きました。国政に関する見識には賛同するけれど、都政に関する見識がよく分からないのでは、一抹、いやそれ以上の不安を抱かざるを得ません。もうひとつの健康問題ですが、癌に関しては、私はほとんどなんの心配もしていません。かつて癌の再発に苦しんだにしても、最後の手術からもう7年間再発していない、という時点で、これに関しては完治していると見て間違いないでしょう。しかし、問題は別の側面の健康問題です。個別具体的なことはあまり書きませんが、演説回数が少なく、一度の演説も短時間しかしない、そのほかいろいろな状況から考えても、体力に不安があることは否定しようがありませんし、もうひとつ、本人の名誉の問題もあるので具体的には書きませんが、不安材料を感じたことは事実です。わたしですら、そんな懸念が頭を掠めるくらいですから、これでは多くの有権者の心を捉えることは難しいだろうな、と考えざるを得ませんでした。加えて、当選した後で健康問題が深刻化したり、女性問題のバッシングが激しさを増したりした場合、目も当てられない事態となってしまいます。民主党政権の瓦解から学ばなければならないのは、選挙に勝つのは、ゴールではなくスタートだ、ということです。勝てば終わりではなく、勝ってどのような政治を行うかが問題です。もしも都知事に当選して、その後集中砲火を浴びて、立ち往生したり迷走したりする事態となれば、まして、万が一にも途中辞任ともなれば、推した4野党への影響は致命的です。繰り返しますが、鳥越候補の政治に対する見識、主張には、全面的に賛同しますが、今回の都知事候補として適任だったかというと、どうも、なのです。加えて、これはわたしが期日前投票をした後で気が付いたことですが、直前に立候補を取り下げた宇都宮陣営との確執があったようです。確執と言っても、私の見るところ、どうも鳥越陣営(あくまでも陣営であって、候補者本人の意向じゃないでしょうが)の一部関係者が一方的に宇都宮バッシングに走っていたように感じられます。おそらく、野党が宇都宮候補で統一したほうが、得票は多かったのではないかと思います。ただし、宇都宮氏は過去の選挙での推薦の関係で共産党系と見られがちであり、宇都宮候補では民進党が乗れない、という事情はあったのでしょう。参院選では、野党共闘のメリットがかなり出ましたが、残念ながら今回は共闘のデメリットばかりが目立ってしまう結果となってしまったようです。そんなこんなで、どうも私は今回の都知事選に付いて、あまり大々的に取り上げる気になれなかったのが正直なところです。

2016.08.01

コメント(3)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

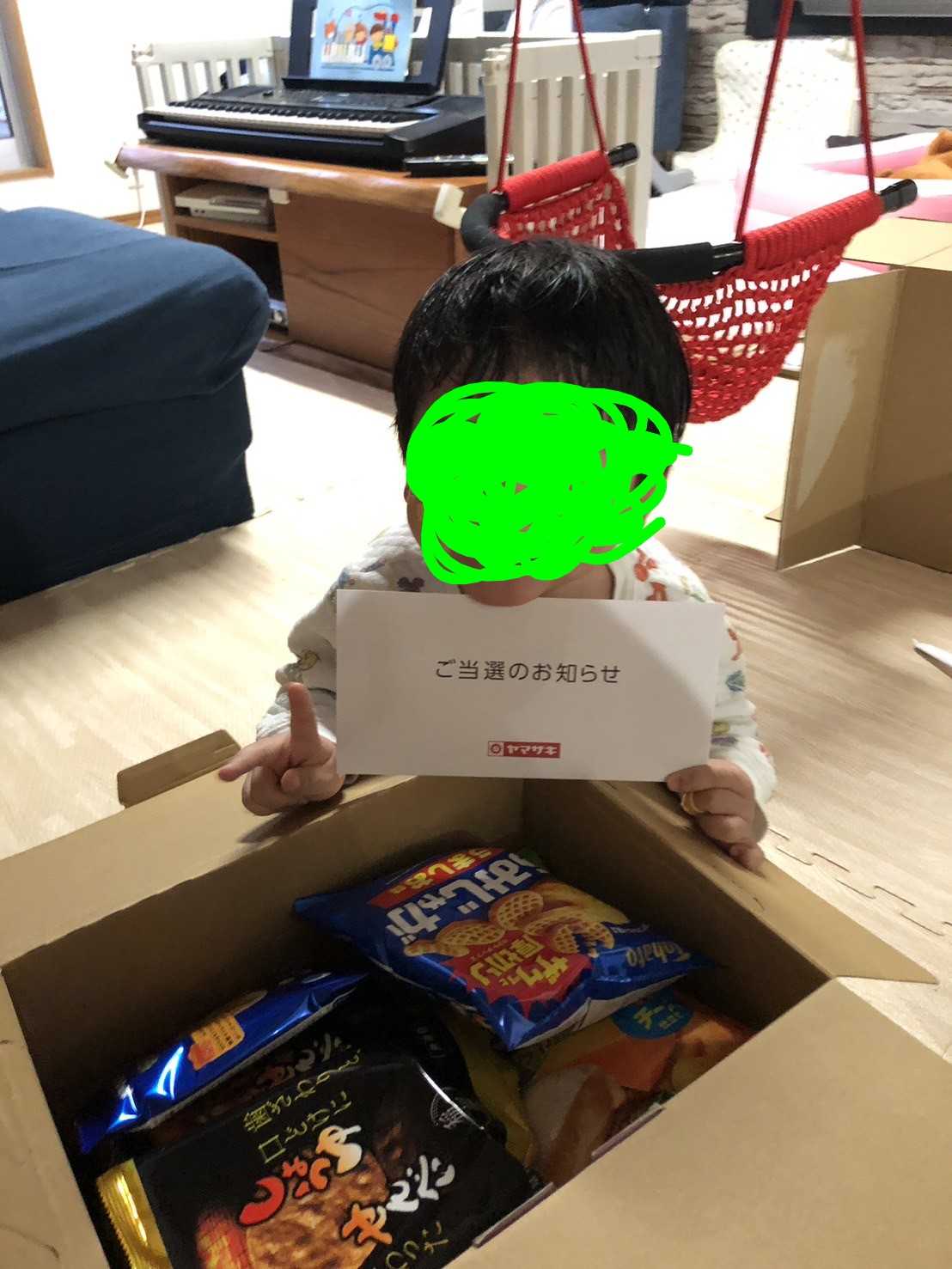

- 懸賞フリーク♪

- お菓子のファンタジーボックス

- (2025-11-25 00:20:41)

-

-

-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…

- 【楽天】寒い季節に◎母は納得、息子…

- (2025-11-24 20:10:04)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-