2007年09月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

「今日は簡単に」

寒いですね。お風邪など引いていませんか。私は数日前から鼻水が止まりません。小4の息子は風邪によると見られる微熱が3日ほど続いています。それに伴い大したことはありませんが咳も出ています。明日も微熱が続くようなら病院に行かせます。でも、基本的にうちは病院にはあまり行きません。あまり病院を信用していないからです。確かに外科的な技術は病院の専売です。でも、病院は基本的に病気は診てくれますが、人間を診てはくれません。胃や、心臓や、腸や、脳や、神経は専門家がいるので診てくれますが、それらのつながりの中で働いている“私の生命”を診てくれる科はありません。そして、薬も病原体や患部に向けて処方されますが、その薬が私の生命にどのように働きかけるのかと言うことは考えていません。それで“ガンには勝ちました、でも患者は死にました”というような笑い話が生まれてしまうのです。日本には無数の専門家がいますが、その専門と専門のつながりを研究する“つながり学”とでも呼べるような学問は存在していないみたいです。外国にもないのかな・・・。でも、今そういう学問が必要だと思うのです。

2007.09.30

コメント(13)

-

「つながりを考えてみてください」

つながりを考えてみてください。子どもと大人はどのようにつながっているのでしょうか。家庭と社会はどのようにつながっているのでしょうか。人間と自然はどのようにつながっているのでしょうか。心とからだはどのようにつながっているのでしょうか。見えるものと見えないものはどのようにつながっているのでしょうか。生と死はどのようにつながっているのでしょうか。地球と宇宙はどのようにつながっているのでしょうか。男性と女性はどのようにつながっているのでしょうか。山と海はどのようにつがっているのでしょうか。過去と現在と未来はどのようにつながっているのでしょうか。学校と家庭はどのようにつながっているのでしょうか。親と子はどのようにつながっているのでしょうか。こういう事を考えていくと、世界の構造が見えてきます。現代社会はこのようなつながりに対する意識を破壊してしまいました。みんな専門分野ごとにバラバラに考えています。実は、このつながりを伝えてきたのが「物語」の世界なんです。

2007.09.29

コメント(0)

-

「構造の理解」(行間を読む)

牧野さんがコメントで子どもの頃は分解をよくやっていたと書いて下さいました。実は私も分解魔で何でも分解しては母親に叱られていました。だって、どういう仕組みでそれが動いているのかと言うことが気になるでしょ。私は、仕組みが分からないと不安なんです。だって、もしかしたら一見ただの洗濯機を装っていても、実は“トランスフォーマー”だったりして・・・なんてことはありませんけど、とにかく気になるのです。さらには機械だけでなく、自然の秩序などに関しても仕組みが知りたかったのです。だから、物理学科を選んだわけです。でも、家内は“何でそんなこと気にするの”と言います。“機械は使い方が分かればそれだけでいいじゃない”と言います。でも、そういうことに興味を持つ人がいるから機械が発明されるわけですよね。でも、その一方で私は政治や社会にはほとんど興味がありません。政治や社会にも秩序や構造はありますが、そういう仕組みには興味がないのです。また、音楽や絵画にも秩序や構造はありますよね。音楽は分かりませんが、自分で絵を描くようになって絵の構造や仕組みに関しては興味を持つようになりました。そういう風に見ていくと、私達の生きている社会や自然にもすべて秩序や構造があって、それを支えている仕組みがあるということが分かります。そして、人によってどの方面に関心を持つのかは違いますが、どの分野であろうと深く学ぶためにはその世界の秩序や構造について知る必要があるわけです。花が咲くのも、ビルが出来るのも、音楽が出来るのも、みんなその構造や秩序を持っているからです。そして、それを理解し、それを積極的に使うことができる能力を持つことで人間は文化や文明を持つことが出来るようになりました。でも、ここから先がポイントなんですが、その秩序や構造といった仕組みはつながりの中で見ていかないと見えてこないものなのです。そのつながりを支えているものが秩序や構造といったものなのですから。稲の生長と土と天候をつながて見ていく時、昨日の稲の状態と今日の稲の状態をつなげて見ていく時、そこに秩序や構造が見えてくるということです。リンゴの落下と重さや大きさと地球とをつなげて見ていく時に“重力”という宇宙を支える構造が現れてきます。人間のからだも分解(解剖)してしまってはつながりは見えてきません。当然、生命の仕組みも見えてきません。文章の構造を読みとる時にも、一語一語、一文一文をつなげて理解していかないことには構造を読みとることはできません。文章をバラバラにして読んでも構造は理解できないのです。構造が理解できなければ、当然作者の言いたい文意も読みとることが出来ません。漢字が読めても、単語の意味が分かっても、文意を理解することは出来ないのです。そして、文意を理解することは漢字が読めること、単語の意味が分かる以上に大切なことなんです。なぜなら、漢字も単語も辞書を引けば意味が分かりますが、文意は自分の力で理解する以外にそれを知る手だてがないからです。漢字や単語は文意を表現するための道具に過ぎません。人の話を聞いていても、“相手の言っていることが理解できる”ということと、“相手の言いたいことが理解できる”ということの間には雲泥の差があります。相手の言っていることは相手の言っている言葉の意味が分かれば理解できます。でも、“相手が言いたいこと”は、言葉の意味が分かるだけでは分かりません。その言葉がどういう状況の中で、どういう他者とのつながりの中で語られたのかという全体の構造の理解がないと理解できないのです。そして、今の子どもたちはこれがほとんど出来ません。今の子どもたちには、“生きた言葉”を学ぶ場がほとんどないのですからそれも仕方がないことなんですが、でも、それではその子どもたちが社会に出てから子ども本人も、また受けいれる社会も困ったことになります。(ねえ、美鈴さん)そして、相手の言いたいことが理解できないので言葉だけに反応したやりとりになり、時には揚げ足取りに終始した話し合い(言い争い?)になってしまうわけです。でも、“つながり”は目には見えません。つながりは“見る”ものではなく、“観る”ものなのです。それは、文章の行間と同じです。文章は見ることが出来ても、文章と文章をつないでいるものは見えないのです。それが“行間”です。ですから、行間を読むことが出来ない人は長い文章をつながりの中で読むことが出来ません。当然、構造を理解することもできません。でも、人間はそのつながりをあまり見ようとはしないのです。花を見ます、葉っぱを見ます、幹を見ます。言った言葉を聞きます。でも、花や葉っぱが幹にどのようにつながっているのか、言葉と言葉がどのようにつながっているのかを見る人は少ないのです。みんな部分はしっかりと見るのですが、その部分と部分がつながっているところには興味がないのです。でも、それを見ようとしなければ構造の理解は出来ません。

2007.09.28

コメント(5)

-

「バカとは何か?」

なぜか、最近のテレビ番組には学校で習ったような知識をクイズ形式で出題するお勉強系の番組が多いですよね。テレビまでが学校文化に支配されてしまっているのでしょうか。そんな番組の中で“おバカ”を競う某番組があります。全く人をバカにしたくだらない番組なんですが、私はそれなりに面白く見ています。学校の価値観を逆手にとって、“バカ”を人気者にしてしまっているのも面白いと感じています。但し、司会者の人をバカにした態度には腹が立ちますけど・・・。それと、この番組に出演している“超おバカ”な回答者のおバカな回答を聞いていると、“分からない”ということがどうして起きるのかということがよく分かるのです。それが面白いのです。その“おバカの仕組み”が分かれば、“おバカ”と言われている人をその状態から抜け出させてあげることが出来るわけです。それで、どのような仕組みでその“おバカ”が発生しているのかというと、もちろん知識の少なさもありますが、それだけではないもっと根が深い問題があるような気がするのです。例えば、“空に浮かんでいるフワフワした白いものは何でしょう”などというような問題に対して“綿菓子”などというような答えをするのです。(この問題は私が勝手に作りました。)これは別の某番組でお年寄りを対象にしたクイズ番組でもよく出るような答えのパターンです。この問いの中の“空に浮かんでいる”という前半の部分が消えてしまって、後半の“フワフワした白いもの”というイメージだけで答えを決めてしまっているのです。もちろん、この回答者達だって雲くらいは知っていると思うのです。だから、知識の有無で答えを間違えたわけではありません。(この問題は私が作ったものですが、おおむねこれと似たような間違え方が多いので例としてお考え下さい。)テレビで見ている限りでは、おバカな回答する人達が、何らかの障碍を持っているわけでもなさそうです。日常的な会話なら困難なく普通に交わすことが出来ているわけですから。では、どうしてこういうトンチンカンな答えが出てくるのでしょうか。この“空に浮かんでいるフワフワした白いものは何でしょう”という文章は、二つの要素の入れ子構造になっています。“フワフワした白いもの”はこの世界にいっぱいあります。でも、それを“空に浮かんでいるものの中で探しなさい”ということですよね。でも、回答者はこの二つの言葉の関係が理解できないようなのです。ちなみに英語はこの関係性を構造の中にはっきりとした形として含んでいます。 He is not the man which his father wants him to be. I know a lot of people who live in New York.(http://www.fumiswebpage.com/furuya08.htm から例文を引用させて頂きました。)いわゆる、「関係代名詞」です。このように、英語やドイツ語などでは言葉をブロックのように組み上げて使います。でも、日本語は言葉をただ平面的に並べて使います。上の例文で言うと、上が「彼は彼の父親が(なって欲しいと)望んだような男ではない」下が「私はニューヨークに住んでいる多くの人を知っている」と訳されます。日本語では、関係代名詞のように前半と後半をしっかりとつなぐ構造がないのです。だから、簡単に前半と後半が切れてしまうのです。また、算数のテストの問題が理解できない子どもたちが多いのもそれと関係しているでしょう。解き方は分かっていても、問題が理解できないので解けないのです。算数の文章題は算数の構造をそのまま言葉に翻訳したものです。ですから、言葉の構造をそのまま式に書き直せば解けてしまうのです。でも、その構造が理解できないから式も立てられないし、問題も解けないのです。また、今の子どもたちは長い文章が理解できないとも聞きますが、それとも関係しているでしょう。だから、「彼は彼の父親が(なって欲しいと)望んだような男ではない」という言葉に、“え! 父親は女の子を望んでいたの?”などというようなおかしな反応をする可能性が出てきてしまうのです。またこれは今日さんが以前にブログで書いておられた“上位語・下位語”の問題とも関係しているでしょう。これは、ただ読書をいっぱいやらせるだけでは解決できない問題なんです。どのようにして、論理性や構造の理解を子どもたちに伝えていくのか、それは教科書だけでは伝えられないのです。叱っても、叩いても無駄です。これは意識やものの考え方そのものの問題だからです。そして、この問題を解決する糸口は実は意外なところにあるのかも知れません。言葉は必要に応じて成長するからです。それは私の専門である造形や遊びとも関係しています。子どもたちに造形の説明をしても理解できないのです。簡単な構造のものでも、構造が関係してくるともうチンプンカンプンなんです。説明が理解できないので、マニアル的に作業手順を指示しています。さらに、一度作ったものでもそれを想い出しながら繰り返すことが出来ません。何回やってもマニアルがないと一人では出来ないのです。それはあきれるばかりです。構造の理解が出来ないからです。では、どうして構造の理解が出来ないのか、ということですよね。

2007.09.27

コメント(10)

-

「数字の嘘」

テレビを見ていると時々芸能人がカラオケで得点を競う番組があります。カラオケを歌うと機械が得点を出してくれるのです。面白いのは、歌手が自分の持ち歌を歌ってもあまり高い点数が出ないことがよくあることです。どういう基準で判定しているのか分かりませんが、機械には「個性」とか「持ち味」は分からないのかも知れません。これは“好み”ですからね。問題は、誰がどのような基準と価値観で点数を付けているのかということですよね。カラオケの場合はプログラムを設計した人の基準、価値観で採点されているのかも知れません。だとすると、そのプログラムを設計した人の価値観に合わせないことには高い点数は取れないわけです。点数化する、数値化するという時にはどんな場合でも必ずこの仕組みは組み込まれています。ですから、そう簡単に数字を信用してはいけないのです。数字ではないものを数字に変換する時には、その作業をする人間の意図、意識が必ず影響しているのです。例えば、「世界がもし100人の村だったら」という本がありますよね。この例えは現在の世界の状況を非常に分かりやすいレベルに合わせてくれますが、でも66億人以上いる人口を100人の村に例えたら、それはもうこの現実世界の話しではありません。66億人の世界と100人の世界は同じではないのです。66億人を100人に変換した時点で、この本の作者の意図、意識によって現実がゆがめられているのです。そもそも生身の人間を数字に置き換えた時点で“現実”は意図、意識によって変換されてしまっているのです。それを認識した上で、この本は読まなくてはいけません。温暖化の状況を数値化した場合も同じです。だから科学者によって数値が違うのです。多くの人が知りませんが、実は科学というものはかなり主観的な方法なんです。だから、時代によっても科学者によっても言うことが変わるのです。“トンデモ科学”という名前でインチキ科学を非難している人がいますが、科学というものはもとから怪しげなトンデモナイものなのです。それを理解して、使うべきものなんです。科学だからといって、信用してはいけないのです。科学者が数値を提示しても、その数値にはその科学者の意識が含まれてしまっているのです。科学は数値化することで一面だけを切り取るのです。数字はその一面しか表すことができないのです。そして、その切り取り方が違えば違う数字になるのです。科学(数字)は確かに事実を表します。でも、事実の一部しか表すことができません。それは科学の宿命なんです。ですから、それを“丸ごと”と勘違いしてはいけないのです。単純に言えば、0点を取ったからといって“バカ”ではないということです。点数=学力ではないということです。実際、学力というような曖昧なものをどのように数値化することが出来るのでしょうか。そんなことできるわけがないのです。ちなみに、政府が“主婦の能力を点数化する”とか、“教師の能力を点数化する”などと言い出したらどうしますか。張り切りますか?頑張りますか?そりゃあ、どんなことでも高い点数をとることができたら嬉しいですよね。努力して、それが点数に反映され、それが評価されたら、頑張りますよね。でも、その結果その能力を評価する人に支配されることになりますね。そうではありませんか。

2007.09.26

コメント(4)

-

「学力を点数で計ることが出来るのか」

昨日は「“ぼくは勉強は嫌いだ”は変か?」というタイトルで書きました。どうしてこういうことを考えたのかというと、先日友人の家の遊びに行ったときその家の高3の長男が“ぼくは 勉強が嫌いだから 就職するんです。明日が就職試験なんです。”と明るい顔で言っていたのが印象的だったからです。親である友人夫婦もそれを嬉しそうに聞いていて“そう、うちは18才になったら出ていくんだ”などと言っていました。ちなみに、その友人は私の同業者で家で造形教室をやっていて、ちょっと普通の人とは感覚が違うのかも知れませんけど。その高3の彼は子どもの頃からいたずら坊主で、いつもドロンコになって走り回っていて、あまり勉強に熱心なタイプではありませんでした。でも、高3になり、落ち着いた、優しい青年になりました。人間的におかしい所などありません。でも、間違いなく彼は学校では“落ちこぼれ”に属する生徒の一人でしょう。勉強が嫌い、勉強が出来ないというだけのことで“落ちこぼれ”と呼ばれなければならないのが学校という場所です。子どもを育てる場のはずなのに、なんという理不尽な状態なのでしょうか。そして、学校だけでなく、多くの親もそう思いこんでいます。そして、子どもが落ちこぼれないように必死になって子どもを追い立てています。その結果、勉強も出来なければ、他のことも知らない、出来ない子どもばかりが増えています。その友人の子どもは小さい時からいっぱい作ったり、遊んだりしてきましたからそれが彼の自信につながっていると思います。だから、卑屈にならずに堂々と“ぼくは勉強が嫌いだから就職する”と言うことが出来るのでしょう。でも、勉強だけしか許されてこなかった子、しかもそれすらも失敗した子は自分の中に肯定できるものを何にも持つことが出来ないまま大人にならざるおえないのです。また、勉強で成功した子も、社会で必要なものは勉強ではありませんからすぐに挫折するでしょう。そして、勉強だけで頑張ってきた子は、ほとんど間違いなく子育てで苦しみます。どうして日本の学校では実際に社会に出た時に必要になるような知識、技能、感覚、能力を育てることなく役に立たないような事ばかりを子どもに押しつけるのでしょうか。これって変だと思いませんか?多分、日本では勉強は子どもの人生に必要だから教えられているのではないのでしょう。子どもを成績によって序列化し、学校や会社や社会での居場所を効率よく振り分けるための道具として使われているのでしょう。つまり、能力を高めたり、賢くなるためにではなく単純に高い成績を得るために勉強しているということです。それは、本末転倒の考え方ですが、そう考えると色々なことがうまく説明できます。そこで使われている最高のトリックが何でも点数化(数値化)してしまうことです。点数化することで、全ての個性を消し去り、本来比較できないはずのものを何でもかんでも比較可能な状態にしてしまいます。数値化してしまえばリンゴと車とだって比較が出来るのです。そして、中身ではなく点数だけを競わせます。その結果、中身への興味を失っていきます。ちょっと冷静に考えたら、学力テストのために勉強するなどと言うことは全くおかしな事です。勉強は自分のためにするべきものです。でも、親も先生もみんなそのことに疑問を持たなくなってしまっています。また、点数主義では、その点数が学びの中身を正しく反映しているのかどうかなどということは関係ありません。点数だけが全てで、点数化されたものに中身はなくても問題ないのです。80点は80点なんです。毎日コツコツ勉強して取った80点でも、山が当たっただけの80点でも同じだということです。でも、実際には算数が好きな子の80点と、嫌いだけど仕方なく勉強してとった80点とが同じはずはないのです。また、計算問題だけ出来て文章題が出来ない80点と、その逆の80点が同じわけないのです。アインシュタインやエジソンより成績が優秀だった子はいっぱいいたはずです。でも、彼らはアインシュタインやエジソン以上の能力を発揮することは出来ませんでした。現実の世界では、点数と能力はあまり関係がないのです。学力論争でも、本来はまず本当に“点数=学力なのか”という議論から始めるべきなんですが、そういう議論はあまり見かけません。あるのでしょうが主流にはなりません。そして、日本の学校では点数化がしやすいものだけを、点数化しやすい形で子どもたちに教えています。その結果、子ども自身も成績によって点数化され、序列化されるようになりました。そこには個性など存在していません。人間を序列化するなんておかしな話しなんですが、それが当たり前になってしまっているのが日本の教育です。ホームレスの人たちはその序列の最下層にいる人たちなのでしょう。(実際にはそんなことありませんけど・・・)だから、上位にいる子どもたちには彼らに何をしてもいい権利があるわけです。少なくとも、事件を起こした子どもたちはそう思いこんでいたのでしょう。(大学出のホームレスだっていっぱいいるのですが、子どもにはそんなこと想像できないでしょうね。)生命の大切さ、生きることの意味を子どもたちに伝えなければならないはずの場で、子どもたちの個性を無視して、能力や努力をただの点数に変換して一元的に序列化しているという矛盾と欺瞞に多くの人が目をつぶっています。教育再生会議がまず一番に議論しなくてはならなかったことは“子どもの学びを一元的な点数で表すことの可否”についてだったのです。でも、点数=学力という呪縛に縛られたままでした。これでは教育は再生できません。

2007.09.25

コメント(8)

-

「ぼくは勉強が嫌いだ」は変か?

今、真面目に勉強をする子が“いい子”で、勉強をしない子は“悪い子”というような常識(?)がありますが、これってどうなんでしょうか。勉強が嫌い、勉強が出来ないということは悪いことなんでしょうか。原則として、学校は勉強を教えるところですから学校という場においては勉強は絶対的に“善”なるものなのでしょう。“勉強が嫌いでもいいよ”、“勉強が出来なくてもいいよ”ということを認めてしまったら学校の存在する意味が消えてしまいますからね。ですから、“勉強が嫌い、勉強が出来ないということは悪いことなんでしょうか?”という疑問は、“学校というものは本当に必要なのか”という疑問にもつながってしまうのかも知れません。もちろん、人間が人間らしく生きるためにはどの子にも学びは必要です。でも、逆に言うと、どの子にも必要な学びとは“人間が人間らしく生きるためのもの”だけに限られると思います。あとの学びは、個人としての可能性を広げ、人間としての成長を目指すためのものでしょう。でも、これらの学びは必ずしも全ての人が求めているものでもなければ、全ての人に必要なものでもありません。そして、前者の“人間が人間らしく生きるための学び”は、その学びの有無がその人の人間性とつながってくるでしょうから、出来ないより出来る方がいいに決まっています。でも、後者の学びは個人的なものですから、出来たからいいとか、出来なかったから悪いなどと言うこととは全く関係がありません。では、現実の日本の学校教育ではどちらを教えているのでしょうか。と書いて、困ったのはもしかしたらどちらも教えていないのではないかという疑問が出てきたことです。明らかに、“人間が人間らしく生きるためのもの”は教えていません。それらは、椅子に座って、教科書で教えることなど出来ないようなことばかりだからです。では、個人の可能性を広げ、人間としての成長を目指すためのものかと思ったのですが、でも、個人の成長を支えるためのものならその個人に合わせることができる形で授業が運営されているはずです。それに、どう見ても子どもたちの可能性が広がっているようには見えません。実際に、子どもたちは学校での学びを通して、どんどん閉鎖的、排他的になってしまっているからです。それは、学校が“成績”という一つの価値観しか認めない社会だからです。昔の寺子屋は、基本的に自学自習ですから、個人の学びに合わせた形で教育を行うことが出来ました。でも、今の学校は一斉教育ですから個人の学びに合わせた形で教育を行うことはできません。それに、自学自習の学びでは点数による他人との比較は意味がありません。あくまでも、比較の対象は昨日の自分だけだからです。つまり、今の子どもたちは自分には関係のないことを押しつけられているわけです。だからやる気が出なくて当然です。“なんで勉強なんてやるのか”という疑問が出てきて当然です。それで、学校は点数による競争原理を取り入れ、“点数が低いより、高い方がいいに決まっているじゃないか”という風に論理をすり替えて、子どもを説得しようとしています。どんな内容かを全て無視して、点数の比較だけで論理をまとめてしまっているのです。例えばそれは、“人間の価値を背の高さだけで決める”という論理と全く同じすり替えです。音楽の80点と、数学の80点とでは全く意味が違うはずなのにそれを足し算して成績を出すなどと言うおかしな事をやっているわけです。(「水1リットルとリンゴ3個と自動車2台を足すと、いくつでしょう」という問題と同じです。全部重さに換算することで、この問題の問題点を見えなくしてしまっているのです。)このような状況で、“ぼくは勉強が嫌いだ”というのは正当な意見として、大人は真剣に受け止めなければならないと思うのですが、どうなのでしょうか。

2007.09.24

コメント(6)

-

「帰ってきました」(ペガススの家)

「冒険クラブのお泊まり at ペガススの家」から帰ってきました。土曜日は、滝ジャンプに最高の暑さで、みんなボンボン飛んでいました。でも、最初着いた時にアレッと思ったのは、先日の台風で土砂が流れ滝壺が埋まってしまい浅くなってしまっていたことです。これではつまんないし、危ないということで、急遽みんなでシャベルで穴を掘りました。以下はその写真です。それで、本番開始。みんな嬉しそうに飛びます。セーノ、で飛び出そうとするのですが、なかなか息が合いません。滝で修行(?)もしました。すごいでしょ。思わず拝みたくなるでしょ。石やジャリを動かして、川に新しい流れを作りました。火もありました。火遊びもいっぱいやりました。そして、いっぱい食べました。水も、火も、土も、食も、いっぱいある二日間で、みんな心もからだも満腹でした。ペガススの家、ありがとう。

2007.09.23

コメント(9)

-

「ラジオに出演」

昨日は、鎌倉FMというかなりローカルなFM曲に出演してきました。司会は長谷の所にお店がある麻心のマスターで民族楽器演奏者で、快医学を学んでいる人で、なんだかんだで非常に気があってしまって、昔の鎌倉の話から、造形の話しやら、音楽の話しやらどんどん出てきて、結局音楽を2曲かけるところを一曲しかかけることが出来ませんでした。“繰体法も少し学んだ”と言ったら食いついてきたので“原宿の渡辺栄三さんに少し学んだ”と言ったら、彼も同じ先生に学んでいて、びっくり。でも、面白かったです。最後は、私が話していたら彼が何かそわそわしだして、何かと思っていたら、時間切れでぎりぎりであせったいたようです。私は時間なんか気にしないで話していましたから。*************************今日は、越谷での気質の講座の第一回目でした。でも、満員電車に乗っていったので疲れました。ということで、今日はこれだけでごめんなさい。明日、明後日は「冒険クラブ」のお泊まり会で「ペガススの家」に行くので、お休みします。帰ってきたら写真をアップします。

2007.09.21

コメント(2)

-

今日はお休み(ラジオに出るよ)

今日は、朝から夜までずーっと詰まっているので、ブログの更新をお休みさせてください。ちなみに、特別な変更がなければ、今日の夜9:00~9:30のかまくらFMに出演する予定です。82.8メガヘルツだそうです。「行き当たりばっちり」というインタビュー番組だそうです。友達の紹介でつながっていくようです。私は劇団「湘南山猫」の栃内さんから引き継ぎました。

2007.09.20

コメント(2)

-

「芸術的であることと芸術」

(昨日からの続きです)あと、大切なことは、子どもの表現は“丸ごと”だということです。言葉だけでなく、声も、表情も、身振りも、何もかも含めて全身で表現しようとするのです。そこには嘘がありません。それが見ていて美しいのです。9才までの子どもはおおむねこのように芸術的に生きています。だから子どもたちは絵を描いたり、歌ったり踊ったり、劇遊びをしたりというような芸術的な活動が大好きなんです。それが子どものそのままの自然な状態だからです。そしてまた、勉強でも何でも、芸術的な形で与えてあげるとすぐに吸収することが出来るのです。でも、大人になると言葉だけで済まそうとしてしまいます。自我の目覚めと共に、頭と心とからだがバラバラになってしまうからです。それが、大人の心とからだの様々なトラブルの原因になっているのです。そして、子どもの時には自然に出来ていたはずなのに、大人になると芸術的な活動に困難を感じるようになるのはそのためです。そして、大人の人に絵を描いてもらうとほとんどの人が見せかけだけを繕った表面的な絵ばかりを描こうとします。10才から思春期を過ぎるまではその過渡的な状態の中で苦しんでいます。でも、その大人でも、芸術の世界ではいつでも丸ごとです。いつでも真剣勝負です。丸ごとでないと芸術の世界に入ることが出来ないのです。そして、丸ごとの世界では人は嘘をつくことが出来ないのです。役者は舞台の上で丸ごとその役になります。それが出来ないのは“大根役者”です。舞踏家はまるごと自分のイメージと同化します。歌手は声だけで歌っているのではありません。心とからだ丸ごとで歌うのです。だから、聞く人の心とからだに響くのです。(素人は声だけで歌います。)丸ごとの表現だから、それを見る人、聞く人の丸ごとに響くのです。それが芸術の力であり、また同時に子どもの力でもあるのです。私が“芸術的である”と言う時はそういうことです。だから子どもは丸ごと芸術的な存在なんです。そして、芸術家は子どもに似ているのです。でも、子どもは芸術的な絵を描くことは出来ても、芸術としての絵を描くことはできません。芸術的な歌を歌うことは出来ても、芸術としての歌を歌うことはできません。なぜなら、芸術にとっては本質的な“精神の働き”がまだ目覚めていないからです。大人になると心とからだがバラバラになります。だから、ポーカーフェイスが出来るようになります。(子どもには出来ません。)これはしょうがないのです。人間はそういう風に出来ているのですから。だからこそ人間は大人になると、頭の働きと心やからだの働きを分離することが出来るのです。この分離が出来ないと社会生活を営むことが出来ません。でも、これらが分離したままだと心とからだの病気になります。そして、それらを再統合してくれるのが精神の働きに基づく芸術の働きなんです。芸術は人類の心とからだの薬として働くのです。だからこそ、現代でも様々な芸術的な活動が癒しの方法として使われているのです。(農作業など、からだを使った活動にもそのような働きはありますが、誰にでも出来ることではありません。また芸術が生まれた欧米は農耕文化ではありませんでした。だから、癒しの方法として“芸術”という形が必要だったのではないでしょうか。)そして、分離した心とからだをつなぐものとして“精神”が目覚めるのです。子どもは最初から丸ごとなので、この精神の働きは必要ありません。でも、思春期頃から頭と心とからだの分離が始まるので、その頃から精神が目覚め始めるのです。そして、芸術がその精神の目覚めを助けてくれるのです。ですから、芸術はこの時期にもっとも必要になるのではないかと思います。それ以前の子どもは、芸術的な遊びで済んでいたのですが、思春期が近づくと“芸術”が必要になるのです。芸術がバラバラになりそうな頭と心とからだを一つにつなぎ止めてくれるのです。そして、実際にその頃になると芸術というものが理解できるようになります。我が家の子どもたちもその頃になるとクラッシックを聴き始めました。無心に絵を描いている時、無心に踊っている時、心とからだは統合されるのです。

2007.09.19

コメント(4)

-

「芸術的であるということ」

昨日は、芸術そのものより“芸術的”であることの方が大切だと言うことを書きました。そして、“芸術的”という見方で見てみると、実は大人よりも子どもの方がズーッと芸術的なんです。確かに、子どもは芸術なんて知りません。大人のように上手に絵も描けないし、歌も歌えないし、踊ることもできません。でも、時として子どもの絵や歌が大人の心に響くのはなぜでしょうか。子どもの声を聞いているだけでゾクゾクしてしまうのはなぜでしょう。それは子どもの作品や活動には人間の本質があるからなのです。子どもの声に感動するのは、子どもの声には嘘がないからです。(言葉は当てになりませんけどね・・・)子どもは真っ直ぐな気持ちで生きています。その真っ直ぐが人の心を打つのです。(でも、最近その真っ直ぐが困難な子どもが増えているのも事実ですけど・・・)そして、それこそが“芸術的”なことなんです。私が考えている“芸術的である”ということは、発見と、喜びと、感動と、生命力に満たされているということなんですが、それは一言で言うと、“真っ直ぐな気持ちで向き合う”ということでもあるのです。上手だから芸術的なのではないのです。

2007.09.18

コメント(4)

-

「芸術的に遊ぶ」

昨日は、欧米では“表現”が個人に属し、日本では社会に属するのではないかと言うことを書きました。これは、日本だけでなく欧米以外の多くの国で見られる状態のような気がします。表現が社会に属する民族の場合は、他の民族との違いははっきりとさせますが、その社会の中における個人の違いを強調することはないでしょう。それは、民族のアイデンティーを壊し、民族のつながりを崩壊に導く恐れがあるからです。それ故に、表現が社会に属している社会では、芸術というジャンルは生まれません。個よりも社会の方が大切だからです。ですから、日本にも芸術はありましたがそれは社会に属するものであったため、文明開化と共に簡単に捨てられてしまうものでした。社会の状態と芸術を分離できないのです。その結果、今の日本には、個人に属する表現もなく、社会に属する表現もありません。だから人と人がつながることができないのです。そのため、人々は個人として生きることもできず、共同体の一員として生きることもできない状態になってしまっています。それで政府は日本の文化(社会に属する表現)を学校で教えようとしているのでしょうが、文化は生活に属するものなので学校では教えることが出来ません。教えたとしても、それはただの知識であって文化ではありません。剣道を必修にしても、それは日本文化ではありません。今の日本の剣道は、日本の文化としての剣道ではなく、ヨーロッパ的な概念で作り替えられた“スポーツ”に過ぎません。本来の剣術はヨーロッパの芸術と似ていて非常に個人的なものだったのです。教える先生が違えばやり方も違っていたのです。だって、剣術で戦うのは個人対個人ですから。ちなみにルールによってつながっているスポーツは社会に属する表現の一つです。ヨーロッパにおいては個に属する芸術と、社会に属するスポーツは車の両輪なんです。でも、子どもは先ず遊びから入ります。それは遊びの中にはこの両方がちょうど良く含まれているからです。芸術家がやるような芸術は子どもには早すぎるのです。また同時に、スポーツ家がやるようなスポーツも早すぎます。そこで、昨日グーテンタークさんがシュタイナー学校の様子に書いて下さったような状態になるのです。子どもには芸術教育は必要ありません。スポーツ教育も必要ありません。絵を描いたり、粘土で作ったり、木を削ったり、歌を歌ったり、踊りを踊ったりしてみんなと遊べばいいのです。つまり、心とからだ丸ごとを使って芸術的に遊ぶのです。(でも、縦割りで物事を考える日本人にはそれが一番難しいことのようです。絵を描いて遊ぶのではなく、絵の指導をしてしまうのです。)思春期が近付いてきた時、この中から芸術とかスポーツが分離していけばいいのです。(ちなみに、今の日本の子どもの遊びは全く芸術的ではありません。餌が欲しくてボタンを押し続けるモルモットと同じ反射に過ぎません。)そして、ホントに多くの人が勘違いしているのですが、実はこの“芸術的である”ということの方が、“芸術”そのものよりもずーっと大切なのです。そのことを理解していない人が多いので、日本では芸術的ではない芸術作品が氾濫してしまっているのです。芸術的に話す、芸術的に料理を作る、芸術的に歩く、芸術的に対話をする、芸術的に生きる・・・。そういうことが大切なんです。美術館に飾る芸術はそのような生活の中から生まれた結晶なんです。

2007.09.17

コメント(2)

-

「芸術と表現と子育てと教育」

芸術に関する話題は以前も書きましたが、今回も子育てや教育とからめて少し書いてみます。でも、今日は日曜日なのでちょびっとにしておきます。芸術は表現の一つの形です。表現をしない芸術はあり得ません。でも、生活の中のほとんどの表現にはその目的があります。個々の表現はその目的の手段として使われています。それに対して、芸術では表現することそのものが目的になっています。そして、その表現を極めようとしています。だから、芸術は役に立ちません。役に立つことを目的としていないからです。でも、芸術を学ぶことを通して人は自分の表現力を高めることが出来ます。つまり、どういうことかというと、芸術は表現力の訓練法でもあるのです。そして実際、芸術の中には人間の表現の全てが含まれています。そのことを考える時、表現というものが社会に属するものなのか、個人に属するものなのかという問題が出てきます。日本では表現は社会に属するものだろうと思います。だから人と同じ表現をすることの方が好まれます。個性的であるより、常識的であることの方が大切なんです。ですから、芸術は大切にされていません。でも、欧米では表現は個人に属するものでしょう。だから、より自分の個人としての特徴を表現できるような表現が好まれます。ということで明日に続きます。

2007.09.16

コメント(0)

-

「お料理と教育」(教育を芸術に)

今日は、朝から夜まで外出なので手短に書きます。昨日は、「教育や子育てはお料理を作る時にように」と書きました。これは全くその通りで今日はちょっとその補足をします。お料理作りで大切なことは、先ず“美味しい”ということでしょうね。どんなに栄養たっぷりでも、まずくて食べられないので意味がありませんからね。日本の教育はまず、この時点で問題がありますね。次に、作る人の好みではなく、実際に食べる人の好みに合わせて作ることも大切ですよね。これは全く当たり前のことですが、これも怪しいですね。でも、いくら好きだからといって、好きなものばかり食べさせるのも問題ですよね。それは、子どもにお菓子ばかり食べさせるようなものです。だから、子どもの健康を考えてバランスよく素材を選ぶことも大切ですよね。その人の健康状態(心とからだの状態)もよく考えて、その人がより健康になるように配慮する必要があるでしょうね。いくら本人が喜ぶからといって、糖尿病の人に、お酒やステーキを出したりするのはまずいですよね。今の子どもたちは強い刺激が好きですが、だからといって刺激が強い素材を使うことが子どものためになるのかどうか、考えた方がいいですね。塩分と油が強いポテトチップばかり食べている子に合わせてお料理を作ったら子どもの健康の害になるのはあきらかです。また、相手の性別や年齢も考慮すべきでしょうね。相手が子どもなのにお酒が入ったもの、苦いもの、辛いものが入っていたら食べることが出来ませんからね。また、男性と女性とでも食べる量も、好みも違いますよね。味だけでなく、見た目も大切ですね。見た目が悪いと、食べる前に拒否反応が出てしまいますからね。これは教育では子どもの興味のひき方ということになるのでしょうか。それは、“なんか面白そう・・”という印象を与えるということになるのかな。どんなに美味しいお料理でも楽しくなさそうに調理し、嫌々運んできて、何のデリカシーもなく“ドンッ”とテーブルに置かれたら、それだけで食べる気がなくなりますよね。学校でも、ただ教科書やノートを読むだけの先生、一方的に授業を進める先生がいますが、そういう授業では食べる前に拒否反応が出てしまいますね。それと、当然のことながら素材の選び方は非常に重要です。高級でなくても、レアものでなくても、生き生きとした素材を選ぶ必要がありますね。また、基本的に自分が生活している地域に近い所で取れた素材を使うべきでしょう。家を造る時には、その家を造る場所に近いところで取れた木を使うと長持ちすると聞いたことがあります。食べ物でも、そういうことがあるのではないかと思います。教育でも、そういう素材の方が子どもは興味、関心を持ちやすいです。ミカンの産地なら、“ミカンが一つ、ミカンが二つ”とやれば子どもは身近に感じますが、それを“マンゴーが一つ”とやったら実感がないですよね。そして、それらの素材がお互いに生かし生かされるような組み合わせを考える必要もあるでしょうね。今の日本の教育では、素材を組み合わせて料理にすることなく、素材をそのまま子どもに食べさせています。カレーライスにすれば美味しく食べられるのに、ジャガイモはジャガイモだけで、ニンジンはニンジンだけで、お肉はお肉だけで子どもに食べさせています。素材の組み合わせ方を知らないのでしょう。それと、素材を美味しく調理するためには調味料も必要ですが、その調味料もワンパターンです。“褒める”、“叱る”、“競争させる”、これだけの調味料しか知らない先生が多すぎます。カレー粉のような調味料なんて全く思いもよらないのでしょうね。それと、組み合わせ方がうまく行っている時には少ない調味料でも美味しい料理になります。調味料でごまかす必要がないからです。シュタイナー教育では“教育を芸術にまで高めよう”といいますが、私はそれはこういう事なのではないかなと理解しています。料理は芸術なんです。それに対して、今の教育はサプリメントを飲ませているばかりです。“鉄分が足らない。はい、じゃあこのサプリを飲んでね”という感じです。サプリばかりを並べたレストランになど入りたくないですよね。(そんなレストランはないですけどね。)でも、学校は似たようなことをやっていますね。“学力低下! はい、このサプリ”“理科離れ! はい、今度はこのサプリ”なんてね。美味しいお料理にすれば言われなくたって子どもは喜んで食べるのですがね・・・。

2007.09.15

コメント(6)

-

「教育はお料理のように」

そうそう、多様性の問題を扱う時にもう一つ大切なことがあることを書き忘れました。(ということで、早い時間にアップさせて頂きます)昨日書いたことは、簡単に言うと、“質の違い”という多様性のことです。質が同じなら、そのバリエーションがいくら多くてもその刺激は子どもの同じ部分にしか働きかけません。でも、それでは子どもの丸ごとを育てることが出来ません。ということです。そして、昨日書き忘れたことは、“多様性の同時性”ということです。そして、昨日書いた今西先生の“農作業をやっている時の脳波”の話しは、この話しの例として考えた方が適当だったのではないかと思っています。この多様性の同時性ということは、いくつかの質の違う刺激を同時に与えることで、その刺激を単体で与える場合よりもしっかりと吸収されることが多いという事から来ています。何かを覚える時も、椅子に座って目だけで見て覚えようとするより、同時に口に出しながら、そして同時にその声に動きながら覚えた方が入りやすく、忘れにくいと言うことです。(今、中2の娘が試験中で勉強しているのですが、居間で、劇タッチで何でもかんでも一々声に出しながら勉強しているのでうるさいです。自分の部屋もあるのですが、使いません。でも、こういう勉強法の方が効率がいいのです。)最近テレビなどでも勉強の能率を高めるために勉強中に香を焚いたり、クラシックを流したりという方法が紹介されていますが、感覚への刺激は単体で与えられるより、お互いに補い合うような刺激とセットにして与えられる方がずっと吸収が楽なんです。また、それは知識のレベルでも、関連する異質な知識を同時に与えることで定着が高まるのです。例えば、ガラスの組成を教える時に、隕石の話しや砂漠の話しをしたりというようにです。また、今日先生のご専門ですが、漢字を覚える時にも成り立ちや意味やその形のイメージなども同時に教えて貰うことで知識の定着が強くなるのです。漢字ダンスなどもあったら面白いかも知れません。漢字を覚える歌なども可能かな・・・。でも、実際には現場ではそんなのんびりしたことをやっているひまはないようですけど。どうも人間の感覚、能力はいくつかの感覚や能力とセットで働くように出来ているのです。音が聞こえれば目が働きその音の方を見、音によっては運動神経も働き出します。さらには過去の体験を想い出そうとしたり、何の音だろうと考えたりします。また、おかしな匂いがすれば目で見て、触れてみて確認しようとします。そのように、生き物が自然の状態で生活している時には色々な感覚が同時に働く必要があるからです。でも、学校という場ではそれらを全部バラバラにして扱っています。一つの詩でも、歌い、踊り、哲学し、絵に描き、様々な形で味わうことが出来ます。でも、学校ではそういう授業はしてくれません。でも、そういうような学びの方がずっと深く心の中に入っていくのです。(シュタイナー教育ではやっています。だから、シュタイナー教育は遊んでばかりいるように見えるのです。)昨日書いたような多様な要素をいくら与えても、それらが単体で与えられるならあまり子どもに働きかけることが出来ません。これはお料理と似ているかも知れません。どんなに様々な素晴らしい素材を揃えても、それらを単品だけで食べなければならないのなら美味しくありません。(今の学校はそれをやっています。素材ごとに別の教科になっていたり、同じ教科内でもわざわざ別々の状態で子どもに与えています。)美味しくなければ量も食べられないし、吸収も悪いでしょう。まず、様々な素材を用意し、そしてそれらの素材の持ち味が生きるような組み合わせを考えて、そこに適当な調味料を加えることで美味しくなるし、いっぱい食べることが出来るのです。全く、教育とお料理はよく似ているのです。もう一つ言えば、時間と順序、下準備などの大切さもお料理と同じです。勉強や、子育てでも同じことです。人間の感覚はそのように出来ているということです。そして、からだを使った、仲間との、自然の中での遊びの場では、その条件が揃っているのです。だからそのような遊びを通して学んだことは深く心に残るのです。ただし、そのような遊びだけでは質的な広がりがあまりありません。子どもは大好きですが“肉料理”ばかりのようなものです。そこで芸術的な活動が意味を持つのです。

2007.09.14

コメント(6)

-

「多様性と感覚の働き」

牧野さんから頂いたコメントにお答えするために、多様性ということについてもう少し説明します。私が使っている多様性という言葉と、世間一般の多様性という言葉とでは微妙に意味が違うからです。色には3原色というものがあります。それに明暗というものを加えると全ての色を表現できます。つまり、色の世界は四つの次元で構成されているわけです。色にはそれこそ色々あってその種類は無数です。でも、その中には赤だけの世界、黄色だけの世界も、緑だけの世界も、明暗だけの世界もあるでしょう。そして、赤だけの世界にも無数の色があり、黄色だけの世界にも無数の色があり、緑だけの世界にも無数の色があります。でも、私が子どもに色の多様性を体験させたいと思った時には、その様々なバリエーションだけでなる、そのエッセンスとしての四つの次元がうまく体験できるようなサンプルを選ぶでしょう。それが私が子どもの育ちに必要な多様性と呼んでいるものです。つまり、私が多様性という言葉で呼んでいるものは、単なる種類や変化の量ではなく、全体を構成するために必要なエッセンスのことなんです。以前、私の仲間達が児童文学者の今西祐行先生(故人)をお呼びしてお話しを聞いたことがあります。今西先生は津久井の方で「農業小学校」というものを運営されていて、子どもたちに農業体験をさせていました。その想いは「農業小学校のうた」今西祐行 ・作長野ヒデ子・絵/木魂社のあとがきに「耕す、種をまく、収穫するという行動の奥には、人間を作る究極的な何かがあります。その何かが文化をつくってきたのです。だからカルチャー(耕すこと)ということばができたのです。幼い日に、自分の食べるものをはじめから自分の手で作って食べてみるというのが、農業小学校の学習のすべてです。」菅井農業小学校校長 今西祐行と書いてあります。そして、その時のお話しの中で、“大学の先生達が来て農作業をやっている人の脳波を調べたことがある”という話題が出てきました。すると、脳の全体が活動していたというのです。でも、椅子に座って勉強をしている人の脳では、部分だけが使われていて全体が使われてはいなかったということです。(正確な記憶ではありませんけど、こういうお話しだったと思います。)これはつまり、椅子に座って勉強するより、実際にからだを動かしながら学ぶことの方が脳にとってはより多様性に富んでいると言うことです。そして、子育てや教育という視点でそのエッセンスを見ていった時、手がかりとなるのが感覚なんです。人間には多様な感覚があります。そして、その感覚で他者と、自分自身と、そしてさらにはもっと大きな世界とつながっています。人間の人間としての学びというものは全てこの感覚を通して人間の内側へと入っていきます。そして、その内側から外側へと何かを表現する時にも必ずこの感覚を通します。ですから、子どもの成長に必要な多様性というものはこれらの感覚がそれぞれの必要性に応じて、バランスよく満たされることを意味しています。つまり、聞くだけでなく、見るだけでなく、走るだけでなく、手だけでなく、足だけでなく、肌で感じることも、舌で味わうことも、笑うことも、泣くことも、怒ることも、そういうもの全てが子どもの育ちには必要だと言うことです。これが私が以前書いた“まるごと”ということです。そして、このような活動を通しての感覚への働きが脳の働きを育てていくのです。自転車の乗り方、逆上がりの仕方を本で読んでも運動神経系は育ちません。スナック菓子や、サプリばかりを食べているだけでは味覚は育ちません。部屋の中にこもっているばかりでは聴覚も、触覚も、視覚も育ちません。そして、それらの五感は全て脳の働きと直結しています。実は、鼻が匂いをかぎ分けているのでも、耳が音を聞き分けているのでもないのです。それらは皆、脳が処理しているのです。ものを見ているのは目ではなく、脳なんです。(養老さんの本を読むとそういうことも書いてあります。)感覚器官はただデータを入力しているだけで、実際にそれを処理して意識化させてく入れるのは脳の働きなんです。そして、そのような感覚の働きが脳の働きと密接につながっているのです。だから、感覚がうまく働かなくなると、思考力が低下します。お酒を飲んだ時、麻薬をやった時などがそういう状態です。痴呆の人も同じです。ですから、逆に感覚に働きかけることで思考力を取り戻すことができるわけです。そして、感覚の種類としては一般的には「五感」として五つの感覚があげられますが、その五感は肉体的な感覚器官が存在しているものだけであって実際の人間の感覚はもっともっと複雑です。“違和感を感じる”というような、脳が処理している感覚の働きもあるのです。ちなみに、シュタイナー教育では12の感覚をあげています。それは、触覚、嗅覚、味覚、視覚、聴覚、熱感覚、生命感覚、言語感覚、思考感覚、自我感覚、均衡(平衡)感覚、運動感覚の12です。それぞれの詳しい説明は本やネットなどで調べてみてください。例えば、こんなものがあります。http://higuchi08.exblog.jp/i10/私が、“子どもの育ちには多様な体験が必要だ”と言う時には、これらの全ての感覚に響く体験が必要だということです。

2007.09.13

コメント(4)

-

「子育てと多様性」

私は、10才までの子どもたちには多様な体験が必要だと思っています。(但し、受動的な体験ではなく、能動的な体験です。)それは、この時期の子どもたちが体験を通して脳の働きを育てているからです。多様な(能動的な)体験が脳の多様な働きを育ててくれるのです。その多様な脳の働きが物事を様々な側面から見る能力を育ててくれるのです。それがつまり「頭(思考)の柔らかさ」です。でも、今の子どもたちを見ていると一面的な見方しかできません。別の角度から物事を見ることが出来ないのです。ですから、他の人の言葉を理解することが出来ません。自分の思い込みでしか言葉を聞き取れないからです。そして、相手の立場に立つことが出来ません。また、たった一つの価値観しか受けいれません。だから、別の価値観で生きている人たちは“おかしな人たち”ということになってしまいます。イジメの問題もこのことと関係しているでしょう。そして、違う価値観の人を受けいれることが出来ないので話し合いを通して一緒に何か活動をするということもできません。話し合いの意味自体が理解できないのです。それと、自分の思い込み通りに物事が進んでいる時には自信満々なのですが、ちょっと思い通りにいかない壁に当たったり、予想外のことが起きると混乱してすぐ諦めたり、短絡的な結論につなげてしまいます。一つの視点しか持っていないので、試行錯誤したり、やり直してみたりということが出来ないのです。“そのやり方で失敗したのなら、別のやり方を考えてみたら”と言っても、多くの場合、一度挫折した子はそこで止まってしまいます。違う方法なんて考えられないと言うのです。視点を変えることが出来ないからです。また、そのような多視点思考が出来ない、また楽しむことが出来ないということは学力低下の問題ともつながっているでしょう。それは応用問題が苦手という日本の子ども達の状態をうまく説明することができます。また、同時に科学離れの問題ともつながっているでしょう。多視点思考が出来ない子が科学に興味を持つことは期待できません。そこには“不思議”や“驚き”が存在しないからです。国際的に見たら、日本人の異常なほどの自殺の多さの背景にもそういう単一思考しかできなくなってしまった日本人の姿があるのではないでしょうか。すぐに結論を出してしまうのです。また、それは国際舞台での日本の政治能力の低さの原因でもあるでしょう。多様な思考力、視点、感性はバランス感覚の基礎なんですが、日本人はそれが非常に弱いのです。危機管理能力の低さもそこから来ています。ちなみに本当のユーモアはそのバランス感覚から生まれます。ですから、ユーモア上手な人はバランス感覚にも優れています。でも、そういうユーモアが(文化としては)日本にありません。多様性を持たない文化、思考、制度は管理がしやすい反面非常にもろいのです。それは心の教育ではどうしようもないのです。どんなに心を教育しても見たこともないものを見、考えたこともないことを考え、やったこともないことをやることなど出来ないのです。でも、そういうことをしないと新しい解決策を探すことなどできないのです。また、多様な体験を持たず、多様な視点、多様な考え方を持っていない人は簡単に洗脳されてしまいます。今の日本の状況から言えばマスメディアを操作すればアッという間に大部分の日本人を操作できてしまうでしょう。そして、実際操作されています。そういうことが起きないように、裁判には弁護士と検事の全く別の立場の人がいて、政治の世界には様々な野党がいるわけです。でも、彼らは意見は違っていても共通の土台の上に乗っています。共通の土台の上に乗っていないと議論が出来ないからです。ですから、実は対立して、違っているように見えてもその両者は本質的な違いがない同じ仲間なんです。だから、簡単に意見がひっくり返ってしまうこともあるのです。そこで提示されているのは多様な価値観ではなく、同じ価値観に基づいたバリエーションに過ぎないのです。日本人はいっぱい選択肢があれば自由だとか、多様だとか考えているのかも知れませんがそれはいっぱいアトラクションがある遊園地と同じです。自由に見るもの、遊ぶものを選ぶことができるので、自由だと感じますが、自分が遊園地という檻の中に閉じこめられていることには気付きません。その選択肢そのものを自由に創り出すことができる能力、そしてその状態こそが自由で、多様性が存在している状態なんです。そして、その能力がないと道を誤ります。私は、変な癖があってここにアフリカのサバンナで暮らしている人を連れてきたらどう感じるだろう、アマゾンのジャングルで暮らしている人ならどうするだろうということを時々考えてしまうのです。また、道を歩いていて見かけた人を、この人をアフリカのサバンナ、アマゾンのジャングルに連れて行ったらどれだけのことができるのだろうかなどとも考えます。また、宇宙人が今のこの人類の状態をどう判断するだろうということも考えます。さらには、このまま進んだら100年後、200年後にはどうなるのだろうか、ということも考えます。そして、一万年前の人類はどんな風景を見ていたのだろうか、ということも考えます。そして、本当の賢さって何だろうということをいつも考えるのです。そんなことを考えても意味がないと考える人も多いと思います。でも、物事を枠の中だけで考える人には意味がなくても、その枠の未来を考える時には意味があるのです。では、子どもの育ちに必要な多様な体験とは一体どのようなものなんでしょう。実は、それがからだを使った遊びであり、仲間との遊びであり、様々な芸術的な活動なんです。特に芸術には嘘を暴く力があるのです。だから、戦争の時や、共産国などでは芸術家は迫害されるのです。そして、だから日本では芸術が大切にされていないのです。ということで、明日に続きます。

2007.09.12

コメント(9)

-

「多様性の喪失」(文化の再生に向けて)

今日は、普段の午前中の親子教室が雨(が降る予想だった)で中止になり、ちょっとのんびりすることが出来ました。*************************私は、地球の恒常性(地球環境)、人間の恒常性(心とからだの健康)がこれほどまでに崩れてきてしまったのは、別にペットボトルが増えてきたからでも、レジ袋が増えてきたからでもないと思っています。確かにそれらは環境の破壊と無関係ではありませんが、それらは結果であって決して原因ではありません。ですから、ペットボトルを100%リサイクルしたとしても、みんなな“マイ買い物袋”を持って歩いたとしても、状況は戻らないでしょう。(ただし、そういうものをリサイクルしよう、なくそうと言う活動が無駄だと言うことではありません。それが原因ではないということです。そして、原因を考えないことには大きな変化は起こりえないということです。)じゃあ、本当の原因は何かというとそれは多様性の喪失なんです。生活の中から、社会の中から、世界の中から、人々の考え方、生き方の中から多様性が消えてきてしまったことがこの恒常性の崩壊へとつながっているのです。農薬で痛めつけられた畑には多様性がありません。土から自然との循環システムが失われてしまっています。それは土が、自然のエネルギーをもらうシステムを失ってしまっていると言うことです。人間は自然からエネルギーを貰う方法ではなく、農薬や科学肥料からエネルギーを貰う選択をしました。その方が収穫量を増やせるし、また管理が出来るし、経済効果もあるからです。そしてその結果、畑が死にかかっています。(もう死んでいるのかも知れません。)これと同じことが世界中で起きました。この原因にはペットボトルも、レジ袋も存在していません。畑の死は“多様性の喪失”という形で現れます。そして、畑を再生する時にはその多様性を取り戻す作業をします。それは、様々な雑草が生え、土の中にも、土の上にも様々な生き物で満たされ、それでいて全体が調和してバランスが取れている状態です。人間はどれが一つだけが暴走してバランスを崩さないように見守り、手を掛けるだけです。一つの植物、一つの虫だけが増えすぎるとバランスが崩れて多様性が失われてしまうからです。(今、地球規模で人間だけが暴走してそういう状況を作りだしています。)どうしてこういう事になってしまったのかというと、文明には一つの価値しかないからです。文明を支えているのはたった一つの価値観なんです。ですから、文明は世界を標準化していきます。そして、多様性を消していきます。それに対して、文化は多様な価値観によって支えられています。芸術文化、生活文化の中には無数の価値観がうごめいているのです。まるで、自然農法の畑のようにです。だからバランスが取れて、エネルギーが循環するのです。でも、だから管理できません。標準化できません。大量生産できません。でも、今、その文化ですら標準化され、管理され、大量生産されるようになってきました。そして、人々の心とからだを支えてくれる本当の文化は死につつあります。なぜならマスメディアに載らない、経済効果のない、商品として扱うことが出来ない文化は消されてしまうからです。でも、本来、文化はマスメディアに載せようがないものなんです。だって、文化とは生き方そのものとつながっているからです。でも、文明はそんなことも無視してしまいます。文明の中には“生き方”という価値観は存在していないからです。つまり、そこで起きているのは文化の文明化です。多様な価値観によって支えられた文化ではなく、一つの価値観しか持っていない擬似的な文化です。その文化は質の違いは問題にしません。質の違いは文明では扱えないからです。あるのは、量と形と色の違いだけです。ユニクロの洋服のような文化です。だから、文化に力がないのです。でも、人々の生命とつながった本当の文化というものはその質によって支えられています。そして、その“質”が人間性を育てるのです。人間性は“質”ですから。そして、その質はその土地の風土や歴史につながっています。今、私達には胸を張って“これが私達の文化です”と誇ることが出来る文化がありません。みんな、欧米の価値観の上に成り立った借り物ばかりです。そして、その点ヨーロッパでは文化と文明をうまく使い分けています。基本的には科学的な思考の国々なのに、それを神を信じることと矛盾させない知恵を持っているのです。だから、文化の文明化がそれほど進んでいません。だから、文明の暴走を抑えることが出来るのです。でも、文明によって文化を否定された日本では、文明が文化に取って代わってしまいました。(アメリカも同じです。)テレビの企画で欧米以外の外国に行ったレポーターがその国の文化を尊敬せず、時には笑いものにしている姿を見る時、そんな日本の現実を感じるのです。そして、土地の人たちが自分たちの文化を土産物として売っているのを見る時、この国もやがて日本のようになるのだろうな悲しい予感をしてしまいます。でも、農薬で死んだ土地も生き返らせることが出来るように、(価値観を入れ替えることで)私達の文化も、地球も再生できるはずなんです。その時に必要になるのが“文化の再生”と“多様性”というキーワードなんです。

2007.09.11

コメント(9)

-

「個性と多様性」

まず最初に、ちょっと楽しい写真を。土・日と親子遊びの会で、道志村にキャンプに行きました。テーマは、「イカダを作ろう」です。ペットボトルでイカダを作って、みんなで遊びました。以下はその時の写真です。流しソーメンもやりました。竹ではなく、牛乳パックを使っています。子どもたちが猛烈な勢いで食べたので、大人の分がちょっと物足りなかったかな・・・。***************************イジメを語る時、よく言われるのが“昔からイジメはあった”という話しです。でも、昔のイジメと、今のイジメは大分様相が違うように感じます。昔のイジメは、“いじめっ子”が“イジメられっ子”をいじめていました。この両者の関係は固定していて、立場が入れ替わるなんてことあり得ませんでした。また、さらに見て見ぬ振りをする子もいましたが、止める子もいました。そして、イジメを止めたからと言って、その子がいじめられることもありませんでした。また、いじめられている子を排除するなんてこともなく、みんなで一緒に遊んでいました。そして、大抵の場合“いじめっ子”は誰が見ても分かるタイプの子でした。そしてみんなが避けていました。少なくともわたしの周りには、成績が良くて、先生に評判がいいいじめっ子なんていなかったのです。そういうように考えてみると、クラスに多様性があったのです。一人一人が自分の個性で生きていました。自分の個性で生きていても居場所があったのです。でも、今の子どもたちのイジメの話しを聞いても、そこに一人一人の個性は見えてきません。いじめていた子が、ある日急にいじめられる側になり、無関心だった子が急にいじめる側、いじめられる側に回ったりします。そこでは、一人一人がカードゲームのカードのようです。人間としての個性が見えません。むしろ、今の子どもたちはその個性を出さないように気を配っているようです。個性を出すと目立ってしまいます。目立ってしまうといじめられてしまいます。そんな子どもたちの状態を見聞きしていると、多様性に対する恐れのようなものを感じてしまうのです。実際、遊びでも何でも、ちょっと複雑になると尻込みしてしまいます。遊びでも、4人以上になるとどうしたらいいのか分かりません。(子どもたちが大勢でも遊べるのはスポーツも含めて走り回る遊びだけです。)政治家は、“個性を大事にし過ぎたせいで子どもたちが身勝手になった”などと言いますが、実際には子どもたちの個性はどんどん見えなくなってしまっています。個性そのものがなくなったとは言いませんが、その個性に自信を持つことが出来ないのです。だから無理をしてみんなに合わせて個性を消そうとして、そして苦しんでいるのです。それは大人でも同じです。これが個性が大切にされてきた結果なのでしょうか。本当に個性が大切にされてきたのでしょうか。学校では、金子みすずの詩を引用して“みんな違って みんないい”などと子どもたちに言っていますが、先生達も、他の大人たちもそんなこと全然信じていません。そうでなかったら子ども同士を競争させるなどということはしないはずですから。実際、先生達も、大人たちも子どもの個性も、そして自分の個性も大切にしようなどとはしていません。ただ、どうやって人より上に上がることが出来るのか、そればっかりです。私は、それは社会全体から“多様であっていいんだ”、という価値観が消えてしまっているからなのではないかと思っています。個性を大切にする社会は多様性も大切にする社会でないと明らかに矛盾です。多様性のない社会で個性が存在できるわけがないからです。むしろ、多様性を支えるために個性が必要なんです。だから個性は大切なんです。“みんなちがって みんな いい”などというレベルの問題ではなく、一人一人が違うから、社会が多様性に満ちて調和するのです。

2007.09.10

コメント(3)

-

「生命というシステム」(恒常性)

生命の定義の一つに“恒常性”ということが上げられます。恒常性とはゆらぎながらも、ある状態を維持するシステムのことです。風邪を引いて一時的に熱が上がっても、しばらくするとまた元の状態に戻るのも恒常性の働きです。怪我をしてもしばらくすると自然と治ってしまうのも恒常性の働きです。この恒常性の働きは、からだだけでなく心にもあります。だから、生命は“個”を維持できるわけです。そして、地球にもこの恒常性の働きがあります。だから地球の気温はある一定の範囲内で収まっているのです。空気の成分も色々ありながらもズーッと変化していません。恒常性が働いている場では、何かが増えればそれを減らすような働きが生まれ、何かが減ればそれを増やすような働きが生まれるのです。だから、地球も生命体だと主張する人もいるわけです。それを“ガイア”と呼びます。そして、その恒常性が壊れた状態を「死」と呼びます。“ご臨終です”という言葉の意味は、その恒常性がもう働かなくなりましたということです。“死”の前後で、物質レベルでの変化はほとんどありません。細胞レベルでは生きています。でも、その細胞達がつながり合って生命を支える働きが止まってしまったということです。でも、このつながりを顕微鏡で見ることは出来ません。でも、恒常性が消えてしまえば人のからだは崩れて自然に還っていくばかりです。そして、この恒常性を支えているのが“循環”という働きです。循環によって系が閉ざされることなく、他の系とつながりながらバランスを取り合っているのです。その循環の働きによって、手と足はつながっています。心とからだもつながっています。また、人間も生と死を繰り返しながら自然の循環の一部としてつながっています。それは細胞レベルでも日々起きています。食べたものが新しい細胞になり、古い細胞は死んで排泄され自然界に帰ります。ほぼ一年で人間のからだの全ての細胞は入れ替わってしまうのです。http://www.kms.ac.jp/~hsc/izumi/diet/necessity/speed.htm呼吸している空気などはもっと短い時間で人のからだの中と外を循環しています。つまり、人間は自然から独立した存在ではなく全く自然の一部であり、人間のからだの恒常性は地球の恒常性の一部であり、人間のからだを支えている循環は地球の循環の一部であるということです。でも、人間はその恒常性を壊そうとしています。なぜなら、その恒常性を守っていたら理想の未来を目指せないからです。その理想の未来とは人間中心の未来です。人間が全てを管理することが出来る未来です。これが文明の目指している方向です。その世界では恒常性すら人間が科学で管理するつもりなのでしょう。熱が上がったら熱冷ましを飲み、体力が落ちたら体力増強剤を飲みというようにです。鉄分やミネラルが足らなければ、サプリを飲みます。それはつまり、機械をメンテナンスする発想と同じです。(でも、地球の恒常性はそう簡単に管理できないようですけど・・・)そのような対応は、人のからだに備わった恒常性を次第に壊していきます。恒常性はある範囲内での安全を保障してくれますが、それは見方によっては人間の活動に対する束縛でもあります。なぜなら、“このルールを守るなら守ってあげるよ”というのが恒常性の働きだからです。夜はちゃんと寝なさい。栄養のある物を取りなさい。運動はきちんとしなさい。楽しいことをいっぱいしなさい。などなどです。こういうことを守っていれば恒常性は私達の心とからだを守ってくれるのです。でも、人間はそのルールが気に入らないのです。自分たちで、人間の都合に合わせてルールを決めたいのです。ですから恒常性は必要ありません。薬や医学で対症療法的に処理できるからです。循環という発想も必要ありません。もっといえば“生命”という発想すら必要ありません。全てバイオテクノロジーで操作するからです。そして、実際世の中はその方向に進んでいます。だから、あきらかに現代人は恒常性を維持する能力が低下しています。そしてますます薬やサプリに依存しています。ちなみに、免疫力もその恒常性を支える働きの一つです。この流れの先に予想される世界にも、様々な動物や植物や生き物は必要なのでしょうが、それらは全て人間の管理下におかれるようになるでしょう。宇宙船の中のようにです。実際、これらは今現在進行形で進んでいる出来事です。遠い未来の話しではないのです。本来“動物を守ろう”という運動は、その動物が住んでいる環境を守ろうということのはずなのですが実際には、人間の管理と保護下に置かれるだけです。下手をすると、遺伝子レベルでの保護で充分と考えている人もいるかもしれません。生態系全てを守らなければその動物を守ることにはなりません。そして、そういうことを分かって活動している人もいっぱいいます。でも、その活動は“人間の都合・便利”とは対立するようです。ですから、活動が大きく広がることはありません。恒常性を維持し、自然との循環の中で生きるということは、自然に束縛されると言うことでもあります。その束縛から自由になるのが文明の目指すところなのでしょうが、私にはそれは集団自殺行為に思えるのですがどうなのでしょうか。頭の細胞が“ぼくは一人で生きる”とからだを抜け出しても、結局何にも出来ない状態で“シャーレ”の中で生きることしかできないのです。でも、もうすぐそれが正しい選択であったのか、間違った選択なのかという判断を迫られる事態に迫られるでしょう。まだ結論は出ていません。(と信じます)その時に、正しい判断をすることが出来るように一見悲観論と思える話しを書いているのです。真理を知り、深く考えることで正しい選択ができるのです。楽観論は正しい道を進もうとしている人たちの不安を取り除くことが出来るかも知れませんが、違う道を進む大多数の人を説得する力はありません。楽観論は身内に向けて語る言葉に過ぎないのです。でも、その大多数の人を動かす言葉を持たなければ流れを変えることは絶対に出来ません。とは言っても、私がいくら叫んでもわずかな人にしか届きませんけどね。子育てや教育における多様性の問題は来週書きます。明日と明後日は、親子遊びの会でキャンプに行くので更新できないと思います。でも、天気が大丈夫そうでよかったです。

2007.09.07

コメント(10)

-

「多様性という視点」

今日はこれから台風が直撃しそうですね。子どもも早帰りで帰ってきました。うちの教室もお休みにします。明日から始まる越谷でのワークは中止にして、二回目の時に一回目をやることにしました。でも、被害にあう方も多くこういう事を言うと不謹慎なのですが、私は台風が好きでワクワクしてしまうのです。子どもの頃は雷が鳴ると二階に上がり、眺め、台風が来るとワクワクして翌日朝、海に遊びに行きました。皆さんは海に落ちる雷を見たことがありますか。その日は晴れていたのです。上空は青空でした。でも、遠くの地平線の方だけ黒い雲に覆われていて、海に向かっていくつも、いくつもカミナリが落ちているのです。音も聞こえません。ただ、カミナリが見えるのです。不思議な光景でしたよ。**********************ということで、今日のブログです。昨日は「方言」と「考える力」についてちょっと書きましたが、私は環境の問題にしても、子どもの心とからだ、学力、遊びの問題にしても、それらが狂ってくる背景には「多様性」の問題が大きくからんでいるのではないかと考えています。もっといえば、現代的な問題のかなりの部分に、この多様性の問題が関係しているのではないかと思っています。この世界には実に多くの問題があります。でも、その原因をずっと、ずっとたどっていったら、実はほんの数種類の要素に分類できるのではないかと考えているのです。そして、その一つに多様性の問題があるのではないかということです。つまり、この世界には無関係に色々な問題が存在しているのではなく、もしかしたらほんの数種類の問題しかないのかも知れないということです。それらが、複合的に混じり合い、またその場の状況と影響し合って様々な状態、様相を生みだしているだけなのではないかということです。だとすると、いくら個別に問題を取り上げ解決策を考えても、いたちごっこを繰り返すばかりで無駄だと言うことです。これは健康の問題ともつながっています。ちなみに西洋医学はそのいたちごっこが得意です。でも、いたちごっこではその部分の症状を消すことは出来てもからだそのものを治すことはできません。ですから、ある部分の症状を消せば、別の部分に別の形で症状が現れます。そして、西洋医学ではそれを“別の病気”として扱います。それに対して、東洋的な医学ではその本質を治そうとします。本質が治れば、末梢的な問題は自然に消えると考えるからです。多様性の問題は、また「色の世界」と似ているかも知れません。世界中には無数の色があります。でも、それらは全てたった三つの「赤・青(光の場合は緑)・黄色」(+明暗)の組み合わせの結果に過ぎません。それはまた物理学の世界でも同じです。この世界を作っているのは基本的にエネルギーだけです。全ての存在はエネルギーの固まりです。それしかこの宇宙には存在していないのです。直接その原理を使ったものが原子力発電であり、原爆であるわけです。そして、そのエネルギーに形を与えているのが「重力・強い核力・弱い核力・電磁力」の四つのタイプの働きです。実は世界の基本は単純に出来ているのです。でも、その基本要素は様々に組み合わさって無数の多様性を生みだしています。というより、多様性が生まれたことで世界に秩序と安定が生まれたのです。基本要素は共通する要素を含みません。赤は黄色も青も含まず、黄色は赤も青も含みません。青は赤も黄色も含みません。ですから、混ざり合った色が多様性を創り出していないことにはこの世界の色に秩序は生まれません。みんな対立するばかりになってしまうのです。宇宙の始めには要素だけがばらまかれていました。それらが反発し合ったり、引き合ったりしながら多様性を生みだし、宇宙は安定してきました。多様な世界は複雑に絡み合っているが故に安定しているのです。地球や生命の恒常性もその多様性に支えられて成り立っています。だからいつでもゆらいでいて、それでいて復元力があるのです。ゆらいでいるから不安定なのではなく、ゆらいでいるから安定しているのです。それが機械とは違うところです。でも、それ故にその多様性の世界は人間の知恵では扱えません。人間の意識は多様な状態を多様なまま扱うようには出来ていないからです。また、ゆらいでいる状態をゆらぎをとめないまま扱うこともできません。それが人間の脳の限界なんです。(最近ではコンピュータを使って扱うことも可能になってきましたけど。)全ての生命は自分の生存のことだけを考えていればいいので、多様性のことなど考えずに目的指向的に今目の前のことだけに意識を向けることが出来ればそれでOKなんです。その結果、人間は文明を発達させることができました。でも、現在ではそれが行きすぎて他の生命のことまで考えなければならなくなってしまいました。他の生命のことを考えないと、自分たちの生命まで消えてしまうところまで文明が進みすぎてしまったからです。でも、どうも生命というものを支えている原理が分からないようです。それは文明を支えている原理と、生命の原理とは相反する原理だからでしょうか。そして、文明を支えている原理を使って生命を守ろうとしています。でも、それでは保護をすることはできても、元の生き生きとした生命の状態を復元することは出来ません。東洋には、多様性を多様なまま扱う知恵、考え方がありました。でも、そのため文明の発祥は早かったのですが、一定の所で止まったまま欧米に追い越されてしまいました。必要以上に文明を発達させない知恵があったのです。でも、今では世界中が「文明を成長させなければ人類の未来はない」というような妄想に囚われてしまっています。文明の成長の延長にしか未来を考えることが出来なくなってしまっているのです。この妄想を何とかしないと人類は困ったことになるでしょう。ちなみに、文明は多様性を破壊します。多様性を破壊しないと文明化できないからです。明日は、子育てと教育の場での多様性について書いてみる予定です。

2007.09.06

コメント(5)

-

「方言と考える力」

今日はあまのさんの以下のコメントをきっかけとして「方言」と「考える力」について書かせて頂きます。きっかけですから、直接あまのさんのコメントとはつながっていません。(と思います)ご了承下さい。私は、沖縄の証言者が標準語をよどみなくはなせるょうになったのか?という事を問う力、自分で考える力のなさが、これからの日本にとって、致命的だなあ、という事、それは教育とはどうリンクしていけばいいのかな?といったあたりを考えなきゃと、感じています。これは先年あったひめゆり退屈問題と同じ事だと。携帯からだと、推敲できないですね。意味つうじなかったらすみません。日本人はどうも言葉を統一するのが好きですね。戦争中も韓国に限らず、日本が統治したところではみんな日本語を強要したみたいですから。名前まで日本式にさせましたからね。やりすぎですよね。その国の文化を否定しておきながら“解放してあげた”という言い方はどう考えても矛盾していますよね。その人が使う言葉は深くその人の心ところとつながっています。魂とつながっています。極端な言い方をすると、魂は言葉で出来ているのではないかと思うくらいです。ですから言葉の否定は魂の否定です。と、私は考えています。それは方言でも同じです。棟方志功が言ったとされる「わだば ゴッホになる」という言葉は、「私は ゴッホになりたい」と同じではありません。そうとしか訳せなくても言葉に込められた想いは同じではありません。それは口に出して言って見れば分かることです。ちなみに、7月に仕事で青森に行った時にこの棟方の言葉を言ったら、土地の人たちの間でちょっと論争(大げさかな)になりました。“土地の人がこんな言い方するかな・・・”ということでした。日本には色々な言葉(方言)がありました。その多様性が、日本人の心の多様性を支えていました。そして、心の多様性が価値観の多様性を支えていました。それが日本の文化の多様性を支えていました。それが日本の文化の豊かさだったのです。でも、その多様性があると教育を統一することが出来ません。教育の生産性が上がりません。すると、政府が教育を統括することが出来ません。ですから、国が教育に積極的に関わろうとすると必然的に教育内容は標準化されます。そして、標準化されることで浅くなります。私としては、国は大きな方向性を示すだけであとは自治体や父兄に任せて様々な教科書があってもいいのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。それと、教科書は標準語でも仕方ないとしても、方言の授業も大切なのではないかと思うのです。方言を失ってしまったら、魂が土地とつながらなくなってしまいます。また、自分で考える力の弱さはこれは日本の画一化された近代的な教育の成果でしょうね。日本では明治以来ただ、欧米に追いつくだけのための教育しかやってきませんでした。その場合、手本があるので真似をすればいいので、自分で考える能力は必要がないわけです。そんなことをやっていたら時間がかかってしまいます。そして、実際現代でも日本では基礎研究部門では悲惨な状態のようです。日本では役に立たない学問はやる意味がないのです。研究費も出ないようです。そして、お母さんやお父さん達も子どもが役に立たないことをやっていると“遊んでいないで勉強しなさい”といいます。遊びこそが考える力を育てる方法だと言うことを知らないのでしょう。造形の場でも子どもはすぐに“何の役に立つの”と聞いてきます。日本人は、まず“役に立たなくても大切なこともあるんだ”という価値観を取り戻すべきでしょうね。それが老人や障碍を持っている人たちを大切にする心にもつながるかも知れません。

2007.09.05

コメント(18)

-

「12才の感性」

皆さん、色々励ましやら応援有り難うございます。感謝、感謝です。**********************皆さんはご存じでしょうが、1992年6月にブラジル リオ・デ・ジャネイロで行われた、環境と開発に関する国連会議(環境サミット)で、当時わずか12歳の少女『セヴァン・スズキ』が会議に集まった世界の指導者たちを前に語ったスピーチが「伝説」として人々の心に残っています。まだご存じない方は是非お読みになって下さい。なぜ、このスピーチが人々の心を打つのか。それは、大人が見ようとしない世界の矛盾を、子どもが子どもの視点で“なぜ?”と突きつけているからです。そして、それを自分の言葉で、自分の視点で、一人称で語っているからです。子どもは自然とつながって生きています。だから、自然とつながった視点で物事を見ることが出来ます。それは、自然の中で素朴な生活をしている人たちと同じです。そして、12才という年齢はその子どもの目の中に、大人の目も目覚め始める時です。両方が混在しているのです。そんな時、大人が子どもの目にも矛盾のない世界を示すことが出来れば子どもは混乱しないでそのまま大人の世界に移行できます。でも、現代の状況は自分が立っている足場を自分で壊しているような矛盾を抱えています。そのことに12才の感性が気付いたのです。でも、実は大人たちもみんな心の深いところではその矛盾に気付いているのです。だから、12才の少女の言葉を自分の内なる声として聞き、深い感銘を受けたのです。でも、大人たちはその言葉に素直に応えることが出来ません。子どもの頃と違って大人になると社会的な欲も、また束縛も強くなるからです。“でも、このまま進んでいたら本当に大変なことになるよ”ということを12才の少女セヴァ・スズキは欲のない素直な心で訴えたのです。子どもだからこそ見える真実もあるのです。だからこそ、大人は道を誤らないために子どもから学ぶ必要があるのです。子育てや教育の場を“大人の欲”を教える場にしてはいけないのです。そんなことをしたら、大人の矛盾を指摘してくれる子どもがいなくなってしまいます。でも、一昨日ご紹介した広島の子どもの文章はあまりに教科書的でその子どもの感性を感じることが出来ません。それと、もう一つ気になったのは“わたしたち”という言葉で語られていることです。これは日本人の特徴の一つなのかも知れませんが、あまり“わたしは”という形で、自分の考えや感じたことを語りません。でも、“わたしは”という一人称で語ってくれないことには対話ができないのです。対話は主に一対一の作業だからです。だから、対話を大切にするならば“わたしは”と一人称で自分の考えを語るべきなんです。それと、「平和への誓い」をなぜ子どもに書かせているのかも不明です。何か必然的な経緯があるのかも知れませんが、これは大人が書くべき事ではないでしょうか。

2007.09.04

コメント(19)

-

「今日はお休みします」

今日は、ちょっとお休みします。ごめんなさい。いっぱい書いたのですが、先ほど消しました。

2007.09.03

コメント(11)

-

「平和とは何か」

今日は簡単に済ませます。あまのさんが紹介してくださったHPを見ました。そこには以下のように書いてありました。「平和」とは一体何でしょうか。 争いや戦争がないこと。いじめや暴力、犯罪、貧困、飢餓がないこと。 安心して学校へ行くこと、勉強すること、遊ぶこと、食べること。 今、私たちが当たり前のように過ごしているこうした日常も「平和」なのです。 世界中のどこの国も「平和」であるために、今必要なことは、自分の考えを伝えること、相手の考えを受け入れること、つまりお互いの心を開くことです。人間は言葉をもっています。心を開けば対話も生まれ、対話があれば争いも起きないはずです。そして、自分だけでなく他の人のことを思いやること、みんなと仲良くすることも「平和」のためにできることです。これは広島の小学6年生の子が書いた文章のようですが、でも、へそ曲がりの私としてはこの文章はどうも納得できません。これはただ日本人の一般的な常識を並べただけです。普段から、大人が子どもに言っている理想論、道徳的感想をただまとめただけです。これが異文化の人にも通じるとも思えません。現実には家族の中でさえこの論理は通じません。皆さんは、夫婦の間、親子の間で自分の考えを伝えること、相手の考えを受け入れること、つまりお互いの心を開くことです。ということがきちんとできていますか。人間は同じものを見ても同じものを見ないし、同じものを聞いても同じものを聞きません。善悪も快楽も人それぞれです。人間は自分が見たいものだけを見て、聞きたいものだけを聞くのです。気質が違ってもそういうことが起きます。ましてや、生まれた時から全く異文化の人たちの間ならなおさらです。人と人が対話するためには言葉が必要です。でも、その言葉が同じ意味で語られないことには対話は成り立ちません。そうですよね。でも、アフリカの人が「木」と言った時と、日本人が「木」と言った時とで、その意味は同じものでしょうか。ヨーロッパ系のアメリカ人が「happy」と言った時と、日本人が「しあわせ」と言った時とでは同じでしょうか。大切なことは、そのような違いを認めた上で、それでもどうやって平和的に共存していくことができるのかということを考えることなのです。また、「飢餓がない状態」は確かに平和には必要ですが、そのためにA国の平和が、B国の不幸を引き起こすこともあります。「貧困がないこと」が、地球環境を悪化させることもあります。「学校に行くこと」が子どもを不幸にすることもあります。実は、平和を一つの形の中に押し込めようとすると、平和は壊れるのです。平和には平和ではない状態もある程度は必要なんです。それを許容できないと、平和は崩れるのです。健康には病気が必要なようにです。ということで、同じような話しは以前も出てきましたので、この話しは今日で終わりにします。

2007.09.02

コメント(4)

-

「理想の社会」

私は昨日、私は、たとえそれがどんな仕事であろうと、人々が自分の仕事に自信と誇りを持ち、子どもも大人も生き生きとして、時には仕事の手を休めて夕日を見、花に見とれる余裕を持ち、楽しく食事をし、ゆっくりと眠り、仲間と共に一緒に歌い、踊り、生まれてくる子どもは祝福され、大人は頼りにされ、年寄りは尊敬され、死んでいく時にはみんなに看取られながら静かに死ぬ、そんな社会がくることを願っているのです。と書きました。皆さんにとって理想の社会、生き方とはどのようなものですか。よく、“戦争がない社会”を理想に挙げる人もいますが、戦争は人間が起こすものです。ですから人間がいなくなれば戦争はなくなります。でも、それでは意味がありません。“なぜ戦争が起きるのか”ということを考えなければいけないのです。そして、私の考えではなぜ戦争が起きるのかというと、それは多くの場合精神的にも、物質的にも満たされていないからです。それは戦争だけでなく、多くのケンカやイジメや犯罪でも同じです。なぜ、満たされない人が生まれるのか、そして増えているのか、そういうことを考えてみたいのです。そして、私はその問題を解決する糸口として子育てや教育を考えているのです。

2007.09.01

コメント(9)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- 0歳児のママ集まれ~

- 20%Pバック😀【1種類を選べる】メリ…

- (2025-11-25 19:30:04)

-

-

-

- おすすめの絵本、教えてね♪

- 【自分で着る!】ペネロペ ひとりで…

- (2025-11-26 07:00:04)

-

-

-

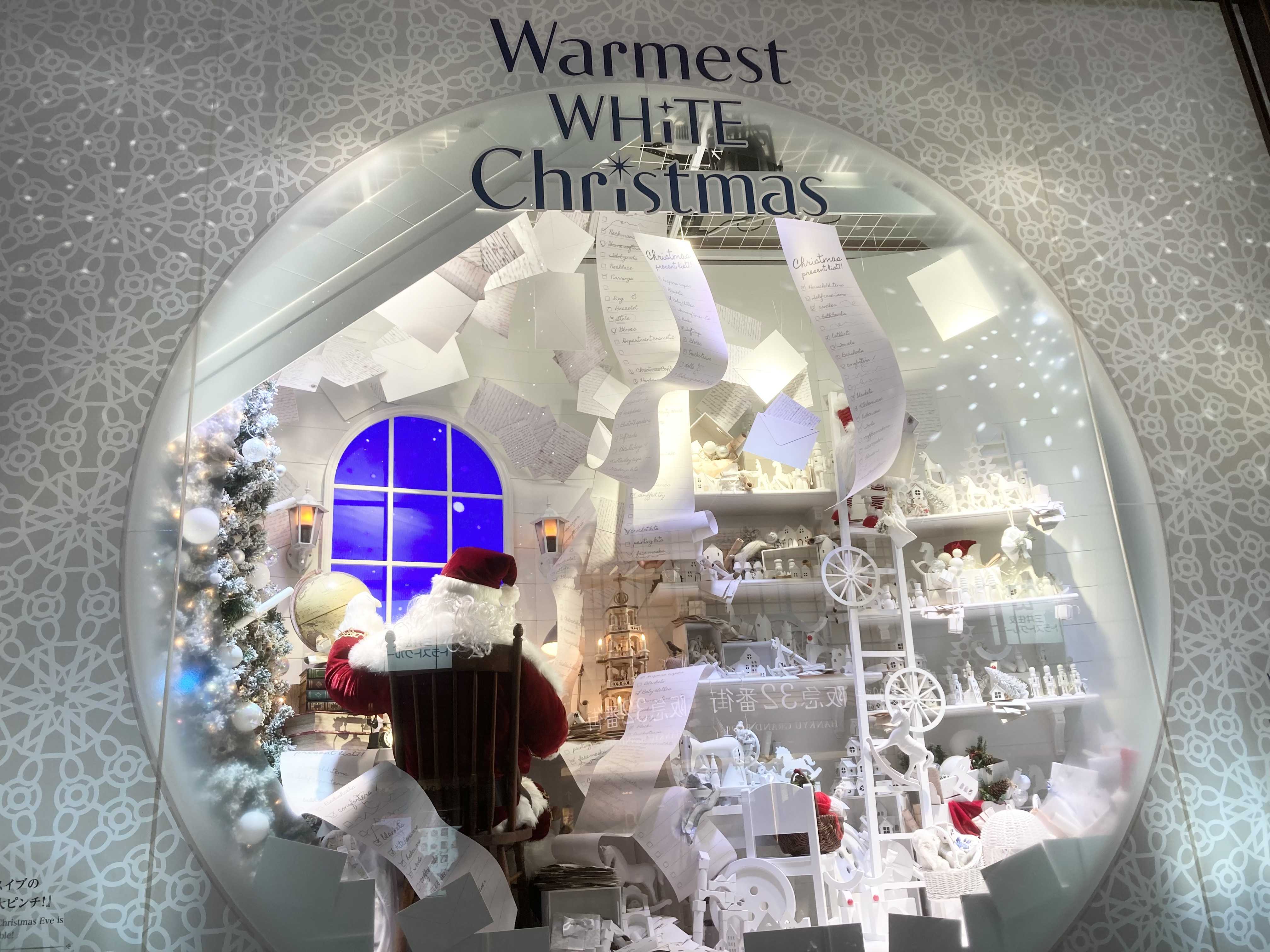

- クリスマス

- 阪急うめだ本店のクリスマス

- (2025-11-25 21:42:45)

-