2008年11月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

「共感とつながり」

昨日は人と人が関わるときに、その関わり方には二つのパターンがあります。それが「向き合う形」と「共有する形」です。と書きましたが、特に3才くらいまでの幼い子どもたちは「共有する形」でしか人と関わることが出来ません。ですから、“ちゃんと話を聞きなさい”、“ちゃんと説明しなさい”などと言われても理解出来ません。でも、“痛かったね”、“やりたかったんだよね”と共感する形で関わるとコミュニケーションが成り立ちます。つまり、子どもが見ているもの感じていることを大人も見たり感じたりして、それを言葉と仕草で表現してあげることでコミュニケーションが成り立つのです。これは知的な障害を持っている子の場合も同じです。私は知的な障害を持っている子とも多く関わってきましたが、でもこの方法でコミュニケーションに困難を感じたことはありません。その中には、小学校高学年で奇声ばかりで言葉も話せない子どもも二人いましたが私は遊びに関しては困難を感じたことがありません。一人は重度の自閉症でしたが、共有する形で関わるならちゃんと通じ合うことが出来るのです。ただ何かを押しつけようとするとき急に困難なことになります。それは「向き合う関わり方」になるのですが、子どもが一対一での「向き合う関わり方」をちゃんと受け止めることが出来るようになるためには障害を持っていない子でも自我の働きが強くなる思春期を待つ必要がありからです。それまでの子どもたちは「私たち」と「あなた」、もしくは「あなた達」という関係性の中で人と関わるのです。思春期前の子どもたちは「私」ではなく「私たち」という繋がりの中にいるときに安定するのです。だから、先生と生徒が向き合うことは出来ますが、先生とA君が一対一で向き合うことは出来ません。それはつまり、思春期前の子どもが何かを考えたり、行動するときには仲間の支えが必要だということです。ただ、お母さんが一人だけで、一人の子どもを育てている状況ではどうしても向き合わざる終えません。特に、密室の中で二人だけでいるとすぐにそれが対立にまで発展してしまいます。幼い子どもはお母さんと対立などする気はありません。そんなこと出来ません。ただ、お母さんの言っていることが“分からない”、“出来ない”だけなのです。それをお母さんは勝手に“自分への反抗”と受け取ってしまいます。そして、お母さんが勝手に対立の形に持ち込んでしまうのです。そして、“あんたは悪い子だ”と決めつけてしまいます。それで、子育てが地獄になっていくのです。でも、私はそのようなお母さんを責めているのではありません。今の子育て事情の中ではそのような形でしか子育てが出来ないようになってしまっているからです。社会の仕組みがそうなってしまっているのです。お母さんは子どもに共感してあげることはできますが、子どもはお母さんに共感などしません。ですから、お母さんは一人で孤独の中で子育てをすることになります。お母さんも共感してくれる仲間が欲しいのです。でも、現代社会ではその繋がりは自分の努力で作っていかなくては手に入れることが出来ません。でも、それがなかなか難しい・・・・・。子どもとうまくやっているような人は仲間作りも得意です。でも、子どもと対立して苦しい子育てをしているような人は仲間作りも苦手です。仲間は「共感」によってつながるのですが、仲間作りが苦手な人はその「共感」が苦手だからです。いつでも、自分のことにばかりに意識が向かってしまうのです。そして、子どもの姿の中に必要以上に自分の姿を見つけてしまいます。そして、それを消そうとします。だからよけいに子育てが難しくなるのです。最初は、遊びのことを書こうと思ったのですが、ちょっと違う内容になってしまいました。

2008.11.30

コメント(7)

-

「ピアノさんへ」(生きていてくれて有り難う)

ピアノさん生きていてくれて有り難う。ピアノさんと出会えたことを感謝します。人は出会いによって成長します。その変化は常に双方向的です。人が素直にありのままの自分であろうとするとき、その出会いが起きます。出会うとはそういうことなのです。ですから、ピアノさんが私のブログに影響を受けたように、私はピアノさんの心からのコメントに影響を受けました。有り難うございます。ということで、色々と考えたので、もう少し話を続けさせてください。人と人が関わるときに、その関わり方には二つのパターンがあります。それが「向き合う形」と「共有する形」です。言葉による「対話」とか、「対立」は向き合う形です。それに対して、「共感」や「共存」は共有する形です。欧米文化における人間関係は「向き合う形」が多く、東洋における人間関係は「共有する形」が多いと思います。だから、欧米ではすぐに対立になるのに対して、東洋では対立ではなく共存を目指すのです。(欧米では契約によってその対立を押さえています。東洋では信用でつながるので契約は不要です。)子育てが難しくなってしまっている人の場合、欧米型の向き合う形で子育てをしていることが多いように感じます。向き合ってしまっているので自分の子どものことしか見えなくなってしまっているのです。そして、その子どもに自分の影を見て自分のことばかり気になるようになり、結局、肝心の子どもが見えなくなります。つまり、向き合う子育てではお母さんは自分を相手にすることになってしまうのです。そして子どもが取り残されていきます。子どもが多いときにはそのような問題は起きにくいのですが、子どもが一人だけだとその状態に陥りやすくなってしまうのです。そして、今そのような状態で子育てをしている人が一般的になってきました。私は、その根底には「孤独」と「不安」があるのではないかと思います。孤独な人は待つことが出来ません。だから、直接相手と向き合うことでつながろうとするのです。顔が見えないと不安なんです。キリスト教の根底にもその孤独を感じます。それが「原罪」の思想を生み出してきたのではないかと思っています。それは、キリスト教を生み出してきた風土の影響かも知れません。欧米では「自然」に対してもそれをやっています。自然との関係の中で孤独と不安を感じていたのでしょう。だから、「自然」を人間に合わせようとするのです。子育てでは子どもを大人に合わせようとします。私は、欧米文化の根底に「孤独」と「不安」を感じるのです。だから、絶対神を求めるのではないでしょうか。でも、東洋ではその逆に人間が「自然」に合わせようとしてきました。子どもに大人が合わせようとしてきました。だから一般的に子どもに寛容だったのです。でもそれ故に、東洋では機械文明が発展しませんでした。だから、絶対神も生まれず、客観的な視点に基づく科学や文化も生まれませんでした。共有する繋がりを作る場合は、向き合うのではなく、相手が見ているものを見て、相手が感じているものを感じようとします。ただそれだけです。ただそれだけで、つながるのです。言葉にならない言葉によってつながるのです。遊びにもこの二つのタイプの遊びがあります。じゃんけんやゲームのような遊びは「向き合う遊び」です。わらべうたのような遊びは「共有する遊び」です。そして今、子どもたちはこの「共有する遊び」を遊ぶことが出来なくなってしまいました。すぐ、対立しようとするのです。お母さんとの関係をそのまま遊びの場にも持ち込もうとしているのでしょう。そんな時、スポーツならルールという「契約」があるので、対立は回避されます。だから、今の子どもたちはスポーツなら遊ぶことが出来ます。でも、ルールがないわらべうたのような遊びでは遊ぶことが出来ないのです。一緒にお散歩して同じものを見て、同じことをするのも「共有する遊び」です。おままごとも「共有」する遊びです。ピアノさんは共有する遊びでも向き合おうとしてしまうのでしょう。だから、どうしていいのか分からなくなってしまうのです。続きます。

2008.11.29

コメント(3)

-

「ピアノさんの質問に答えて」(向き合う遊びから共有する遊びへ)

私は子どもに批判的な人、子どもが苦手な人は子どもに嫉妬しているのではないかと思っています。そのような人は「自分の中の子ども」を否定しています。子どもの時に否定されて育った人は大人になったときに、親の代わりに自分で「自分の中の子ども」を否定するようになってしまうのです。親の意識まで受け継いでしまうのです。でも、子どもの時の満たされない気持ちだけはいつまでも消えないで残っているのです。それは年を取って、死ぬまで消えません。痴呆になったお年寄りが怖いことがあったときに、“おかあさん おかあさん たすけて”と叫んでいる姿をテレビで見たことがあります。しわくちゃのおばあちゃんが、“おかあさん たすけて”と言っているのです。人は子育てを受けながら、子どもの育て方を学んでいます。ですから、自分が親にやられたことをそのまま自分の子どもにもしようとしてしまいます。でも、人間には自由意志があります。学ぶことで成長もします。自分がやられて嫌だったことは子どもにはやりたくないと考える人もいます。でも、自分がやられたこと以外の方法を知りません。子育てをしていて、同じような状況になると、からだが勝手に反応して自分の親と同じ行動をしたくなってしまうのです。そして、自己嫌悪に陥ります。自分が嫌だったことを自分の子どもにもやってしまう自分を止められないからです。でも、その苦悩が人間を成長させてくれるのです。いや、正確に言うとその苦悩から逃げない人が成長するのです。じゃあ、どうしたらいいのかということですが。一人でいくら考えても、答えは見つかりません。自分が使える方法は自分が受けた子育ての方法だけだからです。本で読んだ知識は実際には使えません。体験を通して学んでいないからです。人は体験を通して学んだこと以外は使いこなすことが出来ないのです。そして、知識はその知識通りに行動することが出来ない自分を責める働きもしてしまいます。でも、自分で自分を責めても変わることはできません。人が変わるためには他の人との出会いが必要なのです。人は他の人との出会いによって新しい自分と出会うのです。まず、お子さんと一対一で向き合う時間を減らしてください。具体的にはお友達も呼んで一緒に遊ばせてしまうのです。そうすることで一対一で向き合わなくても済むようになります。そうすると、心に少し余裕が生まれます。すると、子どもが遊んでいる様子を見ながら客観的に子どもを観察することが出来ます。そして、自分の子どものことに気付くようになります。子どもは一人ではお母さんにまとわりついてきますが、お友達がいるときにはお母さんの所には寄ってこないのです。そして、その子のお母さんとお話を楽しんでください。一人で頑張ろうとするから、同じことの繰り返しになってしまうのです。そして、一対一だから反射的に昔のことを想い出してしまうのです。また、一緒に色々なところに出かけて下さい。そして、落ち葉や木の実を拾ったり、ブランコで遊んだり、お花を摘んだりして遊んで下さい。一緒に歌を歌うのもいいでしょう。とにかく「向き合う遊び」ではなく、「共有する遊び」を多くするのです。そのような時間が多くなればお子さんと冷静に関わることが出来るようになると思いますよ。ピアノさん、如何でしょうか。

2008.11.28

コメント(8)

-

「ピアノさんの質問に答えて」(孤独と向き合う)

ピアノさんから以下のような相談が来ましたので、それにお答えさせて頂きます。実は最近、育児が苦しくてたまらないのです。野外で体を動かすことが大切と時間があれば出かけます、お家ではいろんなものを一緒に作ったり、ごっこ遊びをしたりしています。そんな子供との触れ合いが内心はとても苦痛で、楽しそうな演技をしていますが針の筵の上にいる気分です。その原因は、どうも私の子供時代が嫌な記憶ばかりで、子供心に戻るとそれを思い出してしまうようです。<中略>子供を産んでから忘れていた膿がどろどろ出ます、息が苦しい感覚です、何かヒントをください、ピアノさんへずーと ずーっと 寂しかった のですね。人の苦しみの根底には孤独があります。虐待されたから苦しいのではありません。ひとりぼっちで孤独だったから苦しみが消えないのです。お母さんから虐待されていても、支えてくれる誰かが側にいれば成長とともに子どもはそれを忘れることが出来るのです。でも、孤独な子はその虐待の記憶の中にでもお母さんへの繋がりを求めてしまいます。それだけが自分が生きている証だからです。そして、苦しかった虐待の向こうにお母さんの優しさの幻を求めてしまうのです。その虐待を忘れてしまうことはお母さんの想い出や繋がりを失うことであり、しいては自分を失うことにつながってしまうということなのです。だから、忘れられないのではなく、本当は忘れたくないのです。苦しくても大切な想い出なんです。ピアノさんは、もう一度子ども時代に戻って優しいお母さんに抱かれたいのではありませんか。そこから人生をやり直したいのではありませんか。だからこそ、“戻る場所としての記憶”を忘れることが出来ないのでしょう。そしてだからこそ何回も何回も想い出すのです。先日、ワークのあとでラーメン屋さんによってラーメンを食べていたら、アベックで来ていた若い女性が、店内にいた子どもを見て“子どもっていいよね”と言いました。それで私は“この人は子どもが好きなのかな”と思ったのですが、すぐに次の言葉が出てきました。それは、“だって甘えることも出来るし、みんなから優しくしてもらえるから”という言葉でした。この人は子どもが好きなのではなく、子どもに嫉妬しているのです。それで、え!と驚いたのですが、最近は子どもたちのごっこ遊びでもお母さん役は人気がないと聞きます。人気があるのは子どもとペット役なんだそうです。それはみんな世話をしてもらう存在です。でも、この話にはまだ後日談があるのです。その二日後にお母さん達の勉強会があって、そこで、“もし願いが叶うとしたら”という質問をしたところ、“子ども時代に戻りたい”という人が二人もいたのです。その日はお休みが多くて参加者が10名に満たなかったので、その中の二人とはかなりの割合です。子どもの時に子どもとして充分に甘えることが出来なかった人は、思春期が来て、からだが大人になっても、心が大人になることを拒否してしまうのです。そういう人は子どもに嫉妬しています。だから子どもに優しく接することが出来ないのです。「私は優しくなんかされてこなかったのに、なんで私が優しくしなけりゃなんないんだ!」ということです。そして今、子どもに嫉妬している大人が増えてきました。だからすぐに子どもたちが非難の対象になるのです。そして、世話を受けることばかり求める人が増えてきたのです。それがクレーマー達の正体でもあります。クレームを言うことで世話をしてもらいたいのです。だからクレームに限りがないのです。この苦しみを乗り越えるためにはまずこのことを知り、受け入れる必要があります。大人になる、母親になる、父親になるということは自分を保護してくれる存在がいなくなり、今度は自分が子どもを保護しなければならないということです。それは孤独なことです。私も30過ぎて、“大人になったな”と感じたときにこの孤独を感じました。その時、大人になるってことはこの孤独を引き受けるってことなんだな、と思ったのです。でも、子どもの時に満たされてこなかった人はこの孤独に耐えることができないのです。そして、苦しくなると保護を求めます。子どもの世話をするどころではないのです。でも、子どもは親に保護を求めてきます。親になんかなりたくないのに、子どもは一生懸命に“お母さん”を求めてくるのです。だから逃げたくなるのです。続きます。

2008.11.27

コメント(3)

-

(続)「絵本を買いました」(ともだちから ともだちへ)

昨日は、「世界で一番の贈りもの」(マイケル・モ-バーゴ著/評論社)をご紹介しましたが、今日は「ともだちからともだちへ」(アンソニー・フランス著/理論社)をご紹介します。このお話はあさです。とても いいてんきです。でも、クマネズミはカーテンもあけずに、へやのなかでぼんやり していました。おきたくもなければ、ねむっていたくもありません。きょうもまた、“パジャまんま”になりそうでした。“パジャまんま”というのは、かおも あらわず、ひげの ていれもせず、パジャマを きたまんまいちにちじゅう ぼんやり していることをいいます。という書き出しで始まります。クマネズミはもう何日も“パジャまんま”なのです。そして「あーあ、つまんないな、なんにも することがない。」とつぶやきます。そこへ手紙が届きます。その手紙には「きみはすてきなともだちです。」ということが書かれていました。でも、差出人の名前がありません。でも、差出人が分からなくてもクマネズミは嬉しくなって誰が書いてくれた手紙なのか知りたくなりました。そして、おめかしして森へ手紙を書いてくれた人を探しにでかけたのです。カヤネズミに聞いてみました。違いました。カエルに聞いてみました。違いました。森のみんなに聞いてみたのですが、結局、最後までその手紙を書いた本人が見つからなかったのです。でも、クマネズミは新しい発見をしました。それは森のみんなが素敵な友だちだったということです。そのことに気付いたとき、もう誰が書いたのかということなど気にならなくなりました。そして、クマネズミはこんどは自分が、まだ“パジャまんま”のコウモリくんへ手紙を書いたのです。「きみはすてきなともだちです」と。もちろん、差出人は書いてありません。ここから先はまた、新しいものがたりが始まるのでしょうね。22日のブログにその「待つ」ということが変わりたいと願う人には支えになるのです。人は待っていてくれる人がいるから変わることが出来るのです。と書きましたが、この絵本では森のみんながクマネズミくんが出てくるのを待っていたのです。差出人のない一通の手紙をもらい、その差出人を捜しているうちにそのことに気付いたのです。そして、クマネズミは自分もまた友だちを待つことで支えることが出来ることを知ったのです。直接には何もしてあげることが出来なくても、待ってあげることはできます。そして、待ってくれる人がいるということが人を変える非常に大きな力になるのです。アウシュビッツの収容所の中での出来事を書いた「夜と霧」(V.E.フランクル/池田香代子訳、みすず書房)の中にも、そのことは書かれています。「自分を待ってくれている人がいる人」、「待ってくれる仕事がある人」は最後まで希望を失わなかったというのです。ただ楽しいだけの生活はどこかでむなしさがあります。むなしいから、娯楽や享楽を求めて気を紛らわそうとします。でも、娯楽や享楽はむなしさを紛らわせてはくれますが、むなしさを消してはくれません。むなしさを消すためには「希望」が必要なのです。そしてその「希望」は「待ってくれている人がいる」、「自分もまた人を待つことが出来る」という気づきから生まれます。そのことが「自分にも出来ることがある」をいうことへの気付きに繋がり、「生きる元気」を与えてくれるのです。もしかしたら「愛する」というのは「待ってあげる」ことなのかも知れません。子どもを愛するためには子どもを待ってあげていればいいのかも知れません。そして、それならば誰にでも出来ることなのではないでしょうか。どうかお母さんは子どもを待ってあげて下さい。すると子どもの心に希望が目覚めます。子どもはいつでもお母さんを待っています。そのことに気付いて下さい。どんなに失敗したと思った子育てをしていても、子どもはお母さんをズーッとズーッと待ち続けているのです。皆さんもお母さんを待っているでしょ。また、自分で自分の成長を待つこともできます。焦る必要はないのです。ゆっくりと成長すればいいのです。自分で自分を待つことが出来れば希望も生まれるでしょう。ちなみに宗教では神様が待っています。神様は何かをしてくれる便利な存在ではありません。ただ、ズーッとズーッとどんなことがあってもあきらめないで待っていてくれるのが神様なんです。「何にもしてくれないから神様なんかいないんだ」という人がいますが、神様は便利屋さんではありません。それは仏教でもキリスト教でも同じです。(イスラム教はちょっと違うかな・・・。それと色々な考えの人がいるのも事実です。)いつまでも待ってくれる存在がいるという自覚が希望を生み出すのです。みなさんを待ってくれている人が必ずいるのです。そしてその人達のために出来ることがきっとあるのです。そのことを信じて下さい。

2008.11.26

コメント(6)

-

「絵本を買いました」(世界で一番の贈りもの)

絵本を二冊買いました。「世界で一番の贈りもの」(マイケル・モ-バーゴ著/評論社)と「ともだちからともだちへ」(アンソニー・フランス著/理論社)の二冊です。「世界で一番の贈りもの」は第一次世界大戦の時の実話に基づくエピソードが書かれています。本の裏表紙には1914年のクリスマス。凍てつく西部戦線。一人の兵士が声を上げた。「敵の塹壕に白旗が!」それが、この後につづく夢のような出来事の幕開けだった。と書いてあります。いつ戦闘が始まってもおかしくない一触即発の状態で、ドイツ軍と、イギリス軍が対峙しています。いつもならそのまま戦闘が始まり、大勢の人が死んだのでしょう。でも、その日はクリスマスでした。死に直面した兵士達は故郷のこと、家族のことを想い出していたのでしょう。その気持ちに敵も味方もありません。その時、ドイツ軍の塹壕の上に一人の兵士が立ち上がって白旗を振り始めたのです。休戦の合図です。そして、両軍の兵士は真ん中に集まり、共に飲み、共に歌いクリスマスを祝ったのです。この出来事は軍の正式な記録としては残っていないそうです。でも、その時の兵士達が故郷に帰ってからみんなに語り伝えたことでこの出来事が広く知られるようになったそうです。人と人が殺し合う戦争は残酷です。今、中居正広主演の「私は貝になりたい」が上映されていますが、戦争では人間の理性は無力です。戦場では人は恐怖によって支配されてしまうのです。この「私は貝になりたい」はもともと1958年にフランキー堺主演でテレビ番組として放映されたものです。私はその番組をリアルタイムで見ていました。そして、その映像が心に残ってしまいズーッと忘れることが出来ませんでした。私が子どもの頃には町に行けば傷痍軍人がいっぱいいました。まだ戦後の様子が残っていたのです。先日、テレビで「三丁目の夕日」をやっていましたが、あの風景は私が子どもの頃の風景です。その頃は早く苦しかった昔のことは忘れて新しい日本を作ろうとみんな燃えていました。でも、どうも忘れすぎてしまったようです。ドイツでは戦後、ドイツ人自身による徹底した反省があったようですが、日本は“そんなもの早く忘れてしまえ”ととにかく前向きに突き進んできました。その反省がないので今戦争の事実を語ろうとすると「自虐的」などと言われてしまいます。私のおじさんは戦争に行って帰ってきたら別人のように人格が変わってしまっていたそうです。でも、戦争については一切語らなかったそうです。そもそも、戦後、日本人はその事実を消そうと一生懸命になったので日本人による記録自体がほとんど存在していないのではないでしょうか。終戦直後、そこいら中の軍で書類を焼く煙がいっぱい立っていたそうですから。それで、都合良く戦争を語る政治家も出てくるわけです。都合の悪い事実が言われていても、それは敵であった連合軍や中国が調べたものなので、信用しないのです。あの戦争が侵略であったのかそうでなかったのかを調べるのは簡単なことです。相手の国の人が「日本人によって解放された」と言えば侵略ではなく、「侵略された」と言えば侵略なのです。日本軍がどのような気持ちで占領したのかなどということとは関係ありません。そんなこと当たり前のことです。そんな論理がまかり通るなら犯罪者は全て無罪になってしまいます。ただし、当時は世界中の国が同じような状態であり、そのような状況の中で日本が追いつめられていたこと確かなのではないかと思います。戦争に正義などないのです。勝ち負けに関係なく、戦争に参加した以上、罪を背負っていない国など存在しないのです。昨日の朝日新聞の投稿欄に「戦争がしたい」と言った小学生の話が出ていました。今、戦争にあこがれを持つ子どもは少なくないのではないでしょうか。リアルな戦争を知らず、ゲームと同じ感覚で戦争を考えているのでしょう。先日、石像を思いっきり殴って「こんなにも痛いとは思わなかった」と言った中学生のことを書きましたが、石像を殴るくらいならいいですが、戦争を始めて「こんなにも残酷なものだとは思わなかった」ということになってしまったら取り返しが付きません。今、テレビの前でスキーも、テニスも出来る時代です。それはただのゲームに過ぎないのに、現実の体験が少ない子どもたちはそのゲームと現実の違いが分かりません。自動車に乗るゲームで運転を覚えたからといって、無免許で自動車を運転して、ひき逃げ事故を起こしてしまった中学生の女の子がいましたよね。友人の小学校の先生は子どもと一緒に釣りに行って、その子が「おかしいな、昨日はあんなに釣れたのに」と言うので、「昨日も釣りに行ったのかい」と聞いたところ、それはゲームの話だったそうです。ゲームの釣りと現実の釣りの違いが分からないのです。友人は驚いていました。最近、政治家も反戦を明確に打ち出さなくなりました。戦争のリアリティーが薄れ、戦争の良いところばかりが気になり始めているのでしょう。なんか怖いです。「ともだちからともだちへ」の話は明日書きます。

2008.11.25

コメント(14)

-

「言葉を伝えるのは難しい」

22日のブログで「心を傷つけないように育てる方法と、心が傷ついてしまった人を癒す方法は同じではない」ということを書きました。また、その人の年齢によってもその対応の仕方は変わります。さらには、個人のことを問題にするときと、社会全体のことを問題にするときも全く異なった対応が必要になります。当然、状態を説明するときにも異なった表現になってしまいます。幼児を育てているお母さんには、「これこれしないと、これこれをすると後で困ったことになってしまうよ」という風に表現します。例えば、「ゲームばかりやらせていると、対人関係の作り方が分からなくなったり、心やからだの状態が不安定になり、不安が強い子になってしまいますよ」というように言います。でも、思春期になって実際にそのような状態になってしまった子の問題を扱うときには、「大丈夫、今からでもやり直せるから」と言います。特に、じっくりとお話しする時間がないようなときにはまず安心してもらうためにそのように言います。でも、正直に言うと実際にはやり直すことはできません。それまでの人生の延長にしかその人の人生は存在していないからです。人生はやり直すことが出来ないのです。そんなことはみんな分かっているはずです。だから苦しんでいるのだし、だから幼児期の教育が重要なんです。そんな簡単にやり直しが出来るのなら幼児教育など意味がなくなってしまいます。じゃあ、「もうそうなってしまったらあきらめなさい」ということなのかというと、それも違います。希望を捨ててしまったらそこで全ては終わってしまいます。人生はやり直すことが出来ません。だからそれまでの人生を否定するのではなく、逆にそれまでに学んだことを生かすようにこれから先の人生を考えていくしか道はないということなんです。今の子どもの状態が非常に困った状態でも、それを肯定して、その先に人生を考えるしかないと言うことです。それはしょうがないのです。「子育てを失敗してしまった」、「やりなおしたい」と過去を否定してしまったら子どもは存在を否定されたことになってしまいます。それでは生きていくことが出来なくなってしまいます。「やり直したい」という発想は過去を否定する発想なんです。今がどんなに苦しくてもそこから逃げてはいけないのです。必要なのは未来に向けて「今」を変えることなのです。「今」を変える努力をすることなしに、過去に未練を持って「やり直したい」と言っているような人は、実際にタイムマシンで過去に連れて行ってもまた同じことを繰り返すのです。じゃあ具体的にはどうしたらいいのかというと、生活を変えるのです。子どもをどうしようなどと考える必要はありません。毎日の生活を変えればいいのです。生活のリズム、食事の内容、服装などを変えるのです。夜遅くまで起きていたのなら早く寝るようにする。外食や冷凍食品が多かったのなら可能な範囲で手作りを増やしていく、暗い服が多かったのなら明るい服を着るようにしてみる、車でばかり出ていたのならたまには歩いてみる、などです。生活が変われば、何かが変わり始めます。その変化をしっかりとつかんで離さないことです。その変化の延長上に、子どもの変化も現れます。と、ここまで書いたことは、お母さんを対象にした言葉です。そのお母さんから「子育てに失敗した」という子育てを受けてきた当の本人がこのような文章を読むとムカッとくるでしょうね。「やり直す」にしても、「今を変える」にしても、いずれも「今の自分」が否定されていることですからね。子どもはお母さんには自信を持って子育てを語って欲しいのです。どんなに失敗したと思っていても、決してその言葉を口に出してはいけません。子どもはいつでも、「私はあなたに最高の子育てをした」、「あなたは私の最高の子どもだ」という言葉をお母さんから聞きたいのです。その言葉を土台にして子どもは変わっていくのです。でも、子育てをしている立場としては確かに“失敗した”と思われるようなこともあります。だから失敗しないように幼児を育てている最中のお母さんにはテレビやゲーム、そして間違ったしつけの害について強く言います。子どもの未来がかかっているからです。でも、その言葉で自分自身が間違った子育ての結果であるということを強く感じて苦しむお母さんもいます。子どもの未来についての話をしているのに、自分自身の過去の話としてうけとめてしまうのです。だから話がこじれるばかりで前に進みません。幼稚園や公民館の人たちと話をしていても「読んで欲しい人ほどメッセージを読まない」、「講座に来て欲しい人ほど講座に来ない」、「話を聞いて欲しい人ほど話を聞かない」という話が出てきます。子どもの話をしているのに、自分が非難されていると感じてしまうのでしょうか。そして、そういう人たちがどんどん増えてきています。どうしたらいいのか、分からない・・・と先日も公民館の人と話をしたばかりです。言葉を伝えるのは難しいです。

2008.11.24

コメント(2)

-

「からだの能力を育てる」

人間の人間らしい活動は、無数の能力によって支えられています。そしてその能力の大部分が成長の過程で学習したものばかりです。生まれつきの能力は食べることと、消化吸収することと、排泄することぐらいです。五感の能力でさえ、生まれてからの学習によってその能力が成長しています。だから、人間は他の動物が見ることが出来ないものを見、聞くことが出来ない音を聞き、感じることが出来ないことを感じることが出来るのです。歩くことはその能力の一部ですが、でも、その歩くことを支えている能力はさらに無数の能力によって支えられています。今、「脳のなかの身体」(宮本省三著/講談社現代新書)を読んでいますが、足の裏の感覚がなくなるだけで人はちゃんと歩くことが出来なくなるそうです。それは逆にいうと、人は歩くことを通して足の裏の感覚を育てているということでもあります。裸足で歩いていればもっと感覚は敏感になるでしょう。そして、足の裏の感覚は脳やからだ全体の感覚とつながっているので、裸足で歩くことがからだ全体の感覚の働きを高めてくれるのではないかと思います。歩くというだけではありません。人間は身体的な人間らしい活動を通して、人間として生きていくのに必要な自分の能力を育てているのです。人間は人間として完成して生まれてくるのではなく、生活のなかでの人間らしいからだの使い方を学ぶことで人間らしさを育てていく生き物なんです。そして、その過程で自己肯定感や自信も育っていくのです。「知性」はその時に育つおまけみたいなものです。でもみんな、その「おまけ」のことばかり考えて「本体」をしっかりと育てようとしないので、「おまけ」もやってこないのです。勉強は知性を使いますが、勉強で知性を育てることは出来ません。機械を使う作業と、機械を作る作業は全く別の作業なんです。確かに使っていれば使いやすくはなります。でも、機能がアップするわけではありません。現代人は自分のからだと生命を支える能力すらも失いかけています。身体的なトラブルがないはずなのに、出産や子育てが困難な女性が増えているのもその現れです。自殺者や閉じこもりが増えているのもその現れです。これは精神論や、心がけで解決しようとしても無駄です。育児書のマニュアルでは一時しのぎのことしか出来ません。出産も子育ても本質的に「からだの仕事」だからです。子どもの場合、学習もからだの仕事です。生きるということは最終的にからだの仕事なんです。心はそのガイド役です。

2008.11.23

コメント(0)

-

「佐藤初女さん講演会」(心の傷を癒す)

私は子育てや子どもと関わる仕事をしています。それで、講演会でもワークでも子どもたちの心とからだが生き生きとするような方法についてお伝えしています。そしてまた、子どもたちの心を傷つけないような関わり方についても話をしています。でも、その一方で講演会やブログなどではすでに傷ついてしまった人からの質問や相談も結構来ます。色々な年齢のお母さんがいる場で「子どもの心を傷つけない方法」について語ると、「この話を子どもが小さいときに聞きたかった。私は子どもの心を傷つけるようなことばかりをしてきてしまった。それで、今子どもが暴力を振るったり、荒れたりして苦しんでいます。どうしたらいいんでしょうか。」という質問を受けることがあります。また、メールやブログなどでは心が傷ついて苦しんでいる本人からの相談も多く来ます。でも、「傷を付けないようにする方法」と「傷を癒す方法」は同じではありません。病気を治す方法と、病気にならないようにする方法が全く異なっているのと同じです。私は毎日の生活を通して子どもが生き生きと生きることが出来る方法、心の傷を作らない方法について考え、お伝えしています。それが私の仕事です。(どこでも行きます。呼んで下さい。)それは楽しくて簡単なことです。お母さんやお父さんが子どもとの関わりや毎日の生活を楽しんでいれば子どもは自然と元気になるし、心やからだにケガや傷を負ってもすぐに治ります。心とからだの自然治癒力が高くなるからです。でも、一度深い傷を負ってしまった子はその治癒力自体が弱くなってしまうので、そこから抜け出すためには大人や仲間の補助が必要になります。教育の場でも「治療教育」という特殊な方法が必要になります。でも、これも思春期頃までの話です。思春期頃までの子どもは仲間や大人の影響を強く受けているので、大人の本気が子どもを変えていくことができるのです。でも、傷ついている子どもはだまされ続けて来ているので命がけの本気で向き合わない限り心を開きません。「夜回り先生」で有名な水谷修さんはそのような命がけの活動をしています。思春期を過ぎて、大人になってしまった人の心の傷を癒すのはもっと困難になります。自我が固まってしまって直接に他の人の影響を受けにくくなってしまっているため、他者が心の中に働きかける方法が消えてしまうからです。大人になってしまうと、本人が意識して、自分で自分を変えようと努力しない限り変わることが出来なくなってしまうのです。周りの人にはその努力を支えることしか出来ません。努力を促すことはできないのです。努力を促せば、傷ついている人は逃げていきます。でも、逆にいえば変わりたいと頑張っている人を支えることは出来るわけです。そして、実際そのような活動をしている人たちもいます。「ガイアシンフォニー(地球交響曲)第二番」で紹介された「森のイスキア」の佐藤初女さんなどは有名です。彼女は待っています。助けを求めてくる人をただ静かに待っています。その「待つ」ということが変わりたいと願う人には支えになるのです。人は待っていてくれる人がいるから変わることが出来るのです。ということで告知です。この佐藤初女さんの講演会が逗子であります。日時:2009年2月7日(土)13:00会場 13:30開演場所:逗子文化プラザなぎさホール(定員555名)連絡先と詳細はここで見ることが出来ます。変わりたいと願うお友達にお伝え願えれば幸いです。

2008.11.22

コメント(0)

-

「子どもの暴力」(繋がりの再生)

昨日は、感じ、考え、行動することはセットなんです。この三つはセットとして教育しないことには育たないのです。そして、この三つが揃っていないと生活も、仕事も、勉強も、子育ても楽しくもならないし、深まらないのです。と書きました。この中で、考えることは頭の働きで、感じることと行動することはからだの働きです。でも、今の子どもの生活や教育システムの中ではこの両者がつながっていません。今の若者達は、ただ感じ、行動するだけです。その間に「考える」という働きが入らないのです。だから結果を予測することなしに、感覚のままに行動してしまうのです。そして、時として悲惨な結果につながってしまいます。でも、それは動物の行動と同じなので、本人には残虐な意志も意識も存在していません。ただの“反応”なんです。そのような子どもたちの状態をうまく言い表しているのが「ムカツク」という言葉です。「腹が立つ」時には考えています。考えることで腹が立ってくるのです。そこにはちゃんと説明可能、解決可能な理由があります。“謝ってくれればいいんだ”というような理由です。でも、ムカツク時には考えていません。これは生理的、受動的な反応なのです。ですから、反応で行動することでそのムカツキを解消しようとします。“ウザイから殴った”というような反応です。(“ウザイ”も“ムカツク”と同じ感覚の言葉です。)その場合、相手は誰でもいいのです。ただ、ムカツキを発散したいだけなのですから。また、考えることなしに反応で動いてしまう子どもたちは危険を知りません。予測が出来ないからです。だから、学校の窓の側で平気で机の上に登ってふざけて窓から落ちてしまったり、砂の中に埋まって遊んだして死んでしまうのです。悪ふざけでホームレスの人や友だちを殺してしまう場合も同じです。当然、勉強も出来ません。予測と見通しを立てることが出来ない子は勉強も出来ないのです。特に考える問題は解けません。このような子どもたちの大きな特徴は大人の言葉を聞かないということです。(また、聞いても理解出来ません。驚いたことに、今、言葉が理解出来ない子どもたちが多いのです。直接行動につながる指示、命令は理解出来ても考えなければ理解出来ない「説明」を理解出来ないのです。)そして、仲間だけの論理で動くのです。電車の中でお化粧をしたり、携帯に夢中になっている若者も同じです。大人が注意すると、逆ぎれします。仲間の言葉や目線には過剰に反応するのに仲間以外の人の言葉や目線は無視するか排除するのです。だからといって、仲間ときちんと向かい合って対話することも出来ません。実は、この問題は10月28日のブログに書いた縦糸と横糸の喪失の問題とつながっています。繋がりを失った子どもたちは自分を守ることだけに精一杯になってしまいます。それが“ムカツク”という反応なのです。“ムカツク”のは自己防御の感覚なのです。子どもたちは、縦糸と横糸の繋がりの中で、「聞く力」と「表現する力」を育てることが出来るのです。そして、感じること、考えること、行動することがつながるのです。今朝の朝日新聞に学校現場で子どもの暴力が急増しているというような記事が出ていました。以下のような例も出ています。「ちょっとした口論で顔を殴ってしまう」「いきなり顔を、なんて昔はあまりなかった」。東京都内のある中学校の養護教諭は言う。物にも当たる。突然石像を殴って手にけがをした子は「ここまで痛いと思わなかった」と言った。「勉強もできて、みんなの中心になっている子なんですが」 これはただの体験不足ではありません。体験しなくても分かることが分からなくなってしまっていることが問題なんです。それはイマジネーションの欠如です。だから、人を殺してみたいなどと思う子が出てくるのです。これは体験させてあげることが出来ません。体験しなければ分からないのは7才までの幼児です。だから7才までに縦と横の繋がりの中でいっぱい色々な体験をする必要があるのです。そして、本来は7才を過ぎた頃から体験しなくてもイマジネーションで分かるようになるのです。でも、縦と横の繋がりを失ってしまった今の子どもたちの感覚はいつまで経っても幼児のままなのです。このような子に対して個別に心の授業をしたり、説得や説明を繰り返しても無駄です。繋がりを失ってしまった子を縦と横の繋がりの中に戻してあげない限りこのような問題行動は消えないのです。このような子どもたちが親になっても子育てを楽しむことは出来ないと思います。そしてますます虐待が増えるでしょうね。幼い子どもは親に繋がりを求めてきます。でも、他者とつながることが出来ない人は、それが一番ムカツクのではないでしょうか。

2008.11.21

コメント(4)

-

「からだとの対話」(don’t think、feel!)

Don’t think、feel!これは映画「燃えよドラゴン」の中でのブルースリーの有名の言葉です。「考えるな 感じろ!」ということです。ちなみにこの後に「It is like a finger pointing away to the moon.」という言葉が続きますが、これは禅の「指月」の教えからの言葉です。「指月」の教えでは、師匠が「あの月を見なさい」と月を指さしているのに、肝心の月ではなく、月を指さしているその指ばかりを見てしまうようなことを戒めています。「言葉を解釈するのではなく、その言葉で伝えたいことを感じなさい。」ということでもあります。これが出来ないと、メールでもすぐに誤解が生じて喧嘩になってしまいます。これは最近の子どもによく見ることが出来る現象です。「トンカチどこ?」と聞くから、「あそこだよ」と指さすのですが、指さした方を見ないで、「ねえ、どこなの」といつまでも聞いてくる子が実際に何人もいるのです。身体的な対話(身振りによる対話)が通じないのでしょう。言葉でも同じようなことが起きます。「○○を持ち上げて・・・」と書いてあっても「持ち上げてどうするんだろう」「どんな風に持つんだろう」「持つことに意味があるのかな」などと考えてしまって実際に持ち上げることをしないので、話が先に進まないのです。考えるばかりで感じようとしない人、行動しようとしない人が増えています。それでいて、先の心配ばかりしているのです。これは日本の学校教育の弊害です。本当は、感じ、考え、行動することはセットなんです。この三つはセットとして教育しないことには育たないのです。そして、この三つが揃っていないと生活も、仕事も、勉強も、子育ても楽しくもならないし、深まらないのです。日本の学校教育では覚えることと、考えることばかりを強要します。つまり、頭で処理出来ることばかりを子どもに要求しています。だから、自分の心やからだとの対話が出来なくなってしまうのです。それに、考えることは感じること、行動することとセットでないと働きませんから、今の子どもたちは考えることすら出来なくなってしまっています。考えなければならないような問題でも覚えるだけで対処しようとしてしまうのです。そして、感じなければならないことは知識で処理してしまいます。知識で処理出来ないときには混乱します。以前、からだのワークで「自分の足を感じてみてください」と言ったら、「足を感じるって、どうやればいいのか分かりません」と言われた方がいました。そして、「足のことを考えればいいのですか」と言うのです。こういう人は自分のからだを道具のように使っているのだろうと思います。そして、心やからだの声を無視しているのでしょう。自分の心やからだの声に気付かない人は子どもの心やからだの声にも気付きません。感じることと、考えることと、行動することがつながっていない人はすぐに悩みます。そして、いつまでもそこから動くことが出来ません。そんな時は一度思考を停止してみるのです。そして、風になった気持ちでただ動くのです。考えるのではなく、感じるのです。結果を心配しなくても大丈夫です。どのように動いたらいいのかはからだがちゃんと知っているのです。そんなからだの働きをただ感じていればいいのです。すると、「へー、私のからだってすごいね」と知ることが出来ます。車の運転をしているとき、手が勝手にハンドルを動かしています。その勝手にハンドルを動かしている手をよく感じてみてください。意識していなくてもからだはちゃんと正しく手を動かしてくれるでしょ。水はどんなに複雑な地形を流れるときにも考えません。ただ重力に身を任せているだけです。結果として、ちゃんと正しい道を流れていきます。人間のからだにも似たような英知が潜んでいるのです。自分の感覚を信じる、自分のからだを信じる、それが子どもを信じることとつながっているのです。理屈ではありません。

2008.11.20

コメント(4)

-

「からだとの対話」(心との対話を取り戻すため)

大人は自分の心との対話が出来ます。出来ない人もいますが、能力としては可能です。ただ、やり方が分からないだけです。でも、思春期前の子どもはその自分の心との対話が苦手です。7才前の子どもになると、そんなこと出来ません。自分の心と対話が出来ると言うことは「自分」(意識)と「心」(感覚+感情)が分離している必要があります。またその「自分」はからだからも分離している必要があります。でも、子どもはまだそういうものが分離出来ない状態で、心とからだ丸ごとで生きているのです。だから、教育の場では頭だけ、心だけ、からだだけに働きかけるような方法は失敗するのです。また、学校で何か嫌なことがあったときに朝お腹が痛くなって学校に行けなくなってしまうのもそのためです。そんな時大人は理由を聞き出そうとしますが、子どもは自分の心と対話することが出来ないのでどうしてだか自分でもよく分からないのです。そんな時は、問いつめるのではなくカウンセリングのような方法で、大人が子どもの心との対話を補助してあげる必要があります。そのような補助があれば、高学年くらいの子なら自分の心について話すことが出来るようになります。大人でも自分との対話が苦手な人がいますが、カウンセリングなどで補助をしてもらえば自分との対話が出来るようになることがあります。ただし、これはカウンセラーの能力に大きく依存しているので、一概に結果を期待することは出来ません。(逆にいうと、だから子どもの考えは誘導しやすいのです。それを利用して大人の都合がいいように子どもに信じ込ませることも簡単に出来てしまいます。でも、子どもはそのことで苦しむようになります。)子どもたちは自分の心との対話は苦手です。でも、自分のからだとの対話は出来るのです。(ただし、それも能力があると言うだけで実際にからだとの対話が出来るかどうかは不明です。)そして、からだとの対話を通して、心との対話能力を育てているのです。そして、それは自分の心との対話の方法が分からない大人の人にとっても有効な方法です。からだはいつでも感じ、反応しています。人は自転車に乗っているとき、いちいち意識しながらハンドルを動かしたりしていません。そういうことはからだが勝手にやっているのです。つまり、自分ではない自分がちゃんとからだをコントロールしてくれているわけです。からだとの対話を始めるためにはまずその「自分ではない自分」の存在に気付く必要があります。まず、歩き方を変えてみてください。いつものペースより速く歩いたり、遅く歩いてみてください。急いでいるときには自然と早くなります。のんびりとしているときには自然と遅くなります。でも、ここでは意識の働きだけで速く歩いたり、遅く歩いたりしてみるのです。歩幅や姿勢を変えてみるという方法もあります。すると、「変えようとする自分に対して抵抗してくる自分」と出会うことが出来ます。それでイライラしてきます。心の中にもこの「抵抗してくる自分」がいます。でも、この自分もまた自分ですから、戦ったところで決着はつきません。鏡と戦っているのと同じだからです。そして、自分との戦いは共倒れになるまで永遠に続くのです。この抵抗してくる自分と戦うのではなく、戦わなくても済む方法を考えてみてください。普段よりゆっくり歩こうとするとき、抵抗してくる自分がいたらその自分も納得させながらゆっくりと歩く方法を考えるのです。例えば、心の中でゆっくりとしたテンポの歌を歌ってみるのです。周りに人がいなければ実際に歌ってみてください。そのリズムに合わせるように歩けば、ゆっくりと歩こうとしなくてもゆっくりになるのです。ここで大切なことは「ゆっくり歩くこと」にこだわらないことです。結果として“ゆっくり”になるように状況を作ってしまうのです。こだわりは抵抗との戦いになってしまいます。大切なことは抵抗する自分と戦うことではないのです。ここでの目的はゆっくりと歩くことです。目的を間違えてしまうと結果を得ることが出来ません。また、普段の自分の歩くリズムにピッタリの歌や曲を探してみても下さい。そうすると、普段の自分に気付くことができます。普段マーチのリズムで歩いている人はゆっくりと歩くことが出来ません。からだの中でマーチがなっているのにそれを無視して「夕焼けこやけ」のリズムで歩くことは出来ないのです。そんな時は意識して「夕焼けこやけ」を歌って、そのリズムをからだの中にも伝えるのです。ちょっとマーチの演奏を止めてもらうのです。すると戦わなくてもOKになります。言っていること、お分かりになりますか。

2008.11.19

コメント(8)

-

「赤ちゃんの対話」(対話の始まり

ここまで対話の大切さについて書いてきました。では、子どもたちはその対話能力をどのように育てているのだと思いますか。言葉が出来るようになってからだと思いますか。違いますよ。それでは手遅れなんです。そもそも対話能力がない子は学習能力もないわけですから、言葉を覚えることが出来ないのです。幼い子どもたちは生まれてからすぐに問いかけを始めます。先日は、「対話は聞くことから始まる」と書きましたが、幼い子どもたちも問いかけることで対話を始めるのです。それはまず「泣く」という行為で始まります。赤ちゃんが泣くのはお腹が空いたり、具合が悪いときなんですが、それと同時にお母さんへの問いかけでもあるのです。そこにはお母さんの反応への期待があるのです。だから、お母さんの反応の仕方によって泣き方が変化します。お母さんは気付きませんが、赤ちゃんは泣くという行為を通してお母さんと対話しているのです。ですから、赤ちゃんが泣いても無視していると赤ちゃんは対話を始めることが出来なくなります。機械的に決まった時間に、決まった量だけミルクをあげている場合も同じです。そこには対話がないので赤ちゃんは対話を学ぶことが出来なくなってしまいます。すると赤ちゃんは孤独になってしまうのです。人は赤ちゃんでも大人でも対話がない生活では孤独になるのです。また、おっぱいをあげていても、お母さんがテレビを見ていたり、携帯をやりながらでは対話は生まれません。対話が生まれなければ子どもは対話能力を育てることが出来ません。それはつまり学習能力の低下という形で現れます。学習能力が育っていなければ尻を叩いて塾に通わせても無駄です。心の傷を増やすばかりです。ですから、学力を上げたかったら対話から始めるしかないのです。日本の教育システムではその対話を無視しています。続きます。

2008.11.18

コメント(2)

-

「自分との対話」(苦しみから抜け出す方法)

先日は「耳を傾けることから対話が始まる」「対話が成長を促す」ということを書きました。だから成長したいと思っている人は、素直に色々な人の言葉に耳を傾けることから始める必要があります。それは子どもの言葉に対してもです。でも、癒されたい、苦しみから抜け出したいと願うばかりで成長を願うどころではない人がいっぱいいます。そういう人は苦しみでがんじがらめになって身動きが取れないのです。そして、ただ助けを求めるばかりです。でも、ただ助けを求めているだけでは苦しみから抜け出すことはできません。子どもの場合は子どもが苦しんでいる時大人が助けてあげることができます。でも、大人の場合は自分の力で抜け出さないことには苦しみから抜け出すことは出来ないのです。ただし例外があります。それが宗教です。宗教では苦しみを神様に預けてしまうことができるのです。過去を変えることは出来ません。だから苦しみの原因を消すことはできないのです。でも、その苦しみを神様に預けてしまうことで楽になることが出来るのです。それで、寂しい人、苦しい人は新興宗教にはまりやすいのです。信者の人が親身に話を聞いてくれたという理由だけで入信してしまうのです。でも、そういう人は守りの信仰しかできないので対話が出来ません。うちに回ってくるある宗教の人も、決まったことを話すことは出来ても、こちらが質問して対話に持ち込もうとすると逃げます。この「預けてしまう」というやり方は「絶対的な存在」に対してしかできません。幼い子どもにとってはそれがお母さんであり、お父さんなんです。だから、子どもが苦しんでいる時に一番大切なことは問題を解決することではなく、まずその苦しみを預かってあげることなんです。問題を解決するのはその次の話です。子どもの苦しみを預からずに、問題を解決しようとするばかりで、苦しみからはむしろ逃げてしまう人がいっぱいいます。でも、それでは子どもは苦しみから抜け出すことが出来ません。昔は(今でも日本以外の国では)大人にとってのお父さん、お母さんの役目を神様や仏様が担ってくれていたのです。でも、大人になってしまうと宗教以外の場にそれだけの絶対的な存在は存在していません。だから、宗教以外の方法で依存によって苦しみから抜けようとすることが困難になってしまうのです。でも、宗教に依存しないでも苦しみから抜け出すことが出来るもう方法がもう一つあります。それは、その苦しみに耳を傾けてしまうことなんです。自分の中で苦しんでいる「もう一人の自分」の声に耳を傾けるのです。すると、その「もう一人の自分」との対話が始まります。すると、変化が生まれ成長が始まるのです。成長が始まると、苦しみから学ぶことを始めます。実は、苦しみは「成長の種」なんです。対話は土であり、水です。自分との対話をしないということは、その種を抱え続けていることを意味しています。でも、自分との対話を始めるとその種は消えてしまい、希望に変わるのです。苦しみはその人の成長を促すためにやってくるのです。だから自分との対話を通して成長しようとしない限り、その苦しみは消えないのです。

2008.11.17

コメント(4)

-

「賢治の楽校」(貝の火)

昨日、今日と藤沢の「少年の森」というところで、茅ヶ崎「賢治の楽校」の合宿をやってきました。15日が宮沢賢治の童話「貝の火」で遊び、16日は羊毛と昔おもちゃ作りで遊びました。以下は、「貝の火」の写真です。秋の日は暮れるのが早くてどんどん暗くなります。最後は夕闇の中での上演でした。始まりです。溺れるヒバリの子助けに行くホモイやっとこさで岸に上げるでも、ホモイはそのまま気絶してしまい、病気になってしまう。助けたヒバリの親子が“王様から”と、「貝の火」という不思議な玉を届けに来る。モグラをいじめるキツネ「貝の火ダンサー」です。貝の火の動きをダンスで表現しました。みんな可愛かったですよ。最後の方はこんな状態です。詳しい話を知りたい方は「青空文庫」で読んで見てください。「おはなし」や「ものがたり」には人と人、人と自然、見える世界と見えない世界をつなげる力があります。このようにお話で遊ぶたびにそのことを強く感じるのです。そして、そのお話の世界と強くつながっている人はどんどん成長しています。もうこのような活動は長いのですが、昔から参加してくださっている人たちがどんどん成長しているのです。そして、どんどん地域の中で活動を始めています。そのことがすごく嬉しいのです。お話には「人に何かを伝えなければ」という使命感を育てる力もあるようです。それと、そういう人は「成長」という事を自分自身のものがたりとして積極的に実現しようとしているのだろうと思います。また、今回伝えたかったことは「みんな違っていることが大切なんだ」ということです。今回も色々な子が集まりました。そして色々な子が集まれば色々な出来事、時には事件が起きます。でも、色々な子がいるので助け合いも、つながりも生まれます。みんな違うから助け合いが必要になるのです。みんな同じだったら競争しか生まれないのです。子どもたちは色々なこと出会い、色々な出来事を体験します。そのことで他者と出会うと共に、自分自身とも出会います。違っている子を排除してはいけないのです。もともとみんな違うのですから、違いを否定することはみんなを否定することになってしまうのです。違いを否定する社会では自分を肯定することが出来ないのです。

2008.11.16

コメント(8)

-

「自分を変える方法」(聞く耳を持つ)

今日は、賢治の楽校の合宿があるので短くしておきます。対話は変化を引き起こします。ですから、変化したくない人、変化出来ない人、守るばかりの人は対話を避けます。そして成長が著しい時期の子どもたちは対話を求めています。また、対話が出来ない人、対話から逃げる人は変化をすることができません。世界が自己完結してしまうからです。ですから、自分を変えることも成長することも出来ません。日本では政治家と右翼がその典型です。また、対話が出来ない人は他の人とつながることができません。そういう人はただ組織の役割をこなすことでつながっているつもりになっているだけです。でもそれは対等な繋がりではありません。組織が消えれば消えてしまうつながりです。現役で仕事をしていた時には、毎年山のように年賀状が届いていたのに、退社したとたんに年賀状が届かなくなるようなものです。人は対話によって変わります。それは自分自身が一番分かることです。だから、対話が出来る人は自信があります。そして自分の可能性を感じることが出来ます。だから、自分を変えたい人、自分に自信がない人は対話をすればいいのです。といってもそれだけでは分かりませんよね。簡単なことです。「聞く耳」を持てばいいのです。相手の言葉に耳を澄ませばいいのです。それだけで自然と対話は始まります。対話は話しかけることからではなく、聞くことから始まるのです。話しかける時には、心に聞こえてきた声に返すように話しかけるのです。風の言葉に耳を澄ませば風と対話することが出来ます。子どもの心に耳を澄ませば、子どもと対話することが出来ます。特別に対話を意識する必要はありません。ただ一生懸命に聞こうとすればいいのです。そうすれば対話は自然と生まれるのです。すると自分が変わり始めます。心が開き、世界が開きます。自分の可能性が見えてきます。そして、自信も生まれます。

2008.11.15

コメント(2)

-

「対話が苦手な現代人」

一般的には「対話」といえば、「人と人との対話」を指しますが、その人の意識の持ち方次第で風や、水や、自分の心や、からだなどとも対話することが可能です。実際、人と対話するより、草木や動物や物と対話する方が好きな人もいます。そして、私の印象では人との対話が上手な人は自分自身との対話も上手なように感じています。でも、よく考えてみるとそれは当然かも知れません。対話が上手な人は自分の気持ちや考えをうまく伝えることが出来ます。そして、相手の気持ちや考えをちゃんと受け止めることが出来ます。対話では、その「伝えることと」、「受け取ること」の両方がセットになっているのです。一方だけでは「対話」ではありません。よく、自分の気持ちや考えを言うだけで、相手の気持ちや考えを受け取らない人がいますがそれは「命令」です。そういう人が集まっても言い合いになるばかりで対話にはなりません。そして、最近そのような人が増えてきています。「クレーマー」とか「モンスター○○」と呼ばれる人たちはそういう人たちです。そういう人たちは、自分は相手の気持ちや考えを受け取ろうとしないのに、相手が自分の気持ちや考えを受け取らないことを非難します。そして、絶対に自分の方が正しいと思いこんでいます。子どもを叱ってばかりいるお母さんもその仲間です。「モンスターママ」です。こういうお母さんは、子どもに「どうしてママの気持ちを分かってくれないの!!」と要求はしても、「子どもの気持ち」は平気で無視します。また、秋葉原で悲惨な事件を起こした加藤も、「ブログに書き込んだのに誰も反応してくれなかった」と言っていましたが、自分からは人の気持ちを受け取ろうとしないのに、自分の気持ちを受け取らない相手を責めるばかりでした。モンスターママに育てられたのではないでしょうか。こういう人は感覚が一方通行です。そして、なかには「物との対話」によって対話欲求を満たしている人もいっぱいいます。いわゆる「オタク」と呼ばれる人たちはそのタイプなのではないかと思っています。「物」は、自分の気持ちや考えを受け取ることを要求してこないので安心なんだと思います。ただしオタクの人たちは基本的に「物」を集めるだけです。(岡田尊という人は「昔のオタクはそうじゃなかった」と言っていますけどね。)面白いのは人間相手だけではなく、工作の場合にもこの一方通行的な感覚しか持っていない子が多いということです。そういう子は道具を使えないのです。そして、「自分がうまく切れないのはノコギリが悪いからだ」などと平気で言います。また、「正しい使い方」を教えても「自分のやり方」を修正出来ないのです。反抗しているわけではないのですが、自分のやり方を修正する能力が育っていないのでどうしていいのか分からないようなのです。続きます。

2008.11.14

コメント(2)

-

「対話力を育てる」(対話による学び)

昨日は食べ物のことから自分のからだに聞いてみれば分かることです。そして、またこのようにいつでも自分の感覚を働かせていることが生命力の維持には必要なのです。と書きましたが、私は生命や生命力の維持のために必要なのは自分自身の感覚を通しての「対話力」なのではないかと思っています。知識によって動こうとする現代人はこの対話力が非常に弱くなってきてしまっています。宮沢賢治は「稲のことは稲に聞け」と言いました。彼は稲と対話が出来たのです。また、先日「響きあう脳と身体」(茂木健一郎×甲野善紀)を読んだのですが、彼らも自分の感覚との対話を通して言葉を紡いでいます。私もまた、知識に依ってではなく、自分との対話によって言葉を紡いでいます。もちろん、その根底には知識もありますが、知識を感覚と対話させながら自分自身の言葉として使っているのです。ですから、私が書いていることをそのまま信じてはいけません。私が書いていることをそのまま信じて、そのままやっても、私が書いた結果にはつながりません。私が書いていることは私の感覚を通した言葉です。皆さんはこの言葉を今度は皆さん自身の感覚との対話を通して理解して欲しいのです。「先生がブログに書いていることをそのまま覚えて、実行しています」というお母さんがいましたが、そんなことをしてはいけません。書かれてしまったものは単なる知識に過ぎません。そこに生命はありません。その死んだ知識を自分の感覚と対話させることで知識に生命が吹き込まれ、また生きた智恵に変換されるのです。でも、多くの人がただ知識を求めています。そして意見を求めても知識を語るだけです。そして、知識のないことに関しては語ることが出来ません。時々ワークで「自由ってなんだと思いますか」と聞くのですが、多くの場合「自由に関する知識」しか返ってきません。そこで「いや、あなた自身の体験に基づくあなたの考えを聞かせてください」と聞き返すのですが、その意味が理解出来ない方がいっぱいいます。それまでに、知識を問われたことはあっても自分自身の考えを問われたことがないのかも知れません。だから色々なことをいっぱい体験しているはずなのに、その体験と対話することが出来ないのです。だから自分の言葉で語ることが出来ないのです。そして、それが日本の教育の最大の欠点です。対話力のある人は知識に依存しません。そういう人はただ手本があればあとは自分で学んでしまうのです。私は最近、「子育てで悩んでいるのなら、自分の周りで素敵な子育てをしている人を見つけてその人のやり方から学べばいいのです」と言っています。育児書なんて必要ありません。勉強が苦手なら、勉強が得意な子のやり方をよく見てそこから学べばいいのです。サッカーが苦手なら、上手な子を見つけてその子のやり方から学べばいいのです。ちょっと探せば、そういう人はいっぱいいるはずなんです。でも、どうもみんな身近にいる人から学ばずに知らない人が書いた本の中に答えを探そうとするのです。本というメディアが一般的になる以前はみんなそうやって人から学んでいたはずなんですが、今ではそういう「対話を通しての学び」というものが消えてしまいました。私は、これは日本の学校教育の非常に大きな弊害の一つだと考えています。本来「学ぶ」ということは実際の人と人との関わりを通して成り立っていたものなのに、学校はその繋がりを断ち切り教科書からだけ(正しい知識を)学ぶように習慣づけてしまいました。今、学校では先生はいても先生は「教科書の説明役」として存在しているだけです。だから授業がつまらないのです。先生が教科書を単にきっかけとして使い、その教科書の内容に血肉を付けるように自分の言葉で語ってくれるのならどんなにか生き生きとした授業になるのではないかと思うのですが、今の学校教育に浸りきってしまった先生達にそれが出来るとは思えません。また文科省もそれを許さないでしょう。(今、学校の現場では先生同士の対話も難しいようです。そんな先生達に生徒と対話が出来るとは思えません。)(戦前や戦後の頃は自分の言葉で語るユニークな先生もいっぱいいたようです。宮沢賢治の授業なんか最高に面白いですよ。以前、長女の懇談会に行って、先生と教育ついて話し合おうと思ったら、全く素人的な考えしか持っていないことに驚いたことがあります。)でも、今でこそそんな悲惨な状況ですが、日本人はもともとこの対話力に非常に優れた民族だったのです。その対話力があったからこそ明治維新後あっという間に欧米に追いついてしまったのです。では、昔の子どもたちはこの「対話力」をどのように身につけていたのでしょうか。そこでまた話は「からだ」に戻るのです。ちなみに、「太極拳」は非常にその対話力を必要とする武術です。

2008.11.13

コメント(12)

-

「生命力と食事と感覚」

今日は時間がないので簡単にします。ちょろぴさんが日本も、昔の人は安産なら、さっと生んですぐ日常に戻るとお年寄りから聞いたことがあります。生命力の差なのでしょうか?と書いてくださいました。ここで大切な問題は、じゃあその生命力とは何によって支えられているのかということですよね。現代人は昔の人よりはるかに栄養をいっぱいとっています。現代人は一日に何品目も食べていますが、昔の人は季節の野菜しか食べていませんでした。それと、肉なども食べていませんでした。(一部の地方や特別な時には食べていたようですけど。)ですから、栄養学的には非常に偏った食生活をしていたわけです。それで朝から晩まで重労働をしていたわけです。でも、生命力があったとすると、その生命力は何によって支えられていたのかと言うことですよね。そこに現代人の非常に大きな勘違いがあるわけです。栄養学的にバランスの取れた栄養をとって、科学的な運動をしていれば生命力が高くなるなどというのは幻想に過ぎません。(ちなみに動物たちは1年単位でバランスを取っています。それと必要な時にしか動きません。)生命力は心の働きとつながっています。だから、心が生き生きとしていなければ生命力も弱くなるばかりです。人間の生命は心が支えているのです。それが他の動物との根本的な違いなのです。(フランクルという人の「夜と霧」というアウシュビッツでの体験を書いた本を読むとそのことが分かります。)確かに食べ物の影響は大きいです。でも、それは栄養の問題ではありません。私は、心が元気になるような食べ物が生命力を育ててくれるのだと思っています。ただし、食べ物に関しては全く勉強したことがないので、これは私の全くの素人考えです。単に、私にはそうとしか思えないと言うことです。だから、(私の考えでは)肉を食べたら元気になる時には肉を食べればいいのです。玄米を食べて元気になるようなら玄米を食べればいいのです。どっちかに決める必要はないと思います。そしてそれは、自分のからだに聞いてみれば分かることです。そして、またこのようにいつでも自分の感覚を働かせていることが生命力の維持には必要なのです。その説を説く人が、どんなに偉い人であっても、他人任せでは自分の生命力は維持出来ないのです。からだが必要としているものは刻一刻と変化しているからです。知識ではその身体の変化に対応出来ないのです。ちなみに私の場合、今年の夏は「ラタトゥーユ」(夏野菜をトマトで煮たもの)がその元気の元でしたね。ちょこちょこ作っていっぱい食べました。今は、キャベツとか白菜が食べたいですね。続きます。(気分任せで話がどんどん飛んでしまいますが、これがブログの面白さだと思ってください。)

2008.11.12

コメント(4)

-

「母親としてのからだを失った母親達」

あるお母さんから以下のようなメールが届きました。今、産科医・産院の減少が問題になっています。リスクの高い妊婦さん、出産時に救急で搬送が必要な妊婦さん、それに伴い受け入れる病院が必要なのに、その部分が整備されておらずニュースなどで「たらい回し」などとして報道されています。ですが、病院側の整備が整っていない(産科医不足など)だけで、その部分が改善されれば全てが解決するのだろうかと疑問があります。妊婦さんが、そして女性が、妊娠前から・妊娠中に知っておくべきこと、すべき事があるのでは?病院出産でお任せ状態の人など、「病院が何とかしてくれる」という考えが「産科医を退職か死に追い遣る」ことになってしまいます。実際、どの産科もどうにもならない状況なのだそうです。 病院の受け入れ態勢の改善だけでいいの?と数人で考える事があり、「女性の身体」を診る機会の多い仕事をしている人たちに「今の女性ってどうなの?」と聞いてみたところ、いろいろと言葉は違うものの、「ずばり!なるほど」という内容でした。できれば妊娠前の人、本当なら中学生や高校生の性教育の1つとして伝えるべき内容でした。全てがそうとは言えませんが、このリスクの高い妊婦さんや出産が増えている今の状況は、10代・思春期の過ごし方がとても影響しているのでは?という事でした。 そして幼少期の頃の「身体作り」「身体を使って遊ぶ」ことが、長い目で見て命を授かり、育み、産み、育てることにつながっているのだと気づかされました。今、とにかく冷えていて、足が全然できていない人が多いそうです。よく歩いたり、駆け回ったりしていない、赤ちゃんのような足の人が多いそうです。つま先立ちで立っていられないので、からだのバランスが取れず、その影響は当然全身に及び、いろいろな症状が出て、そんな身体では腹を据えて踏ん張って産めませんし、「自分が産む!」という気持ちが芽生えなくても当然のような体つきなんだそうです。 すでに幼稚園に入園の頃で「腰つき」が違ってきているそうです。よく歩いて外遊びをいっぱいしている子は腰が張っているそうです。女性の腰をみて「安産型だね」ということをよく言う人がいますが、確かにそうなんだなぁと思います。 将来、子どもを授かるか、産むか産まないかは個人の選択なのでしょうが、それでも「ヒト」として子どもを産み育てることが自然なことであるなら、産まれてからそのとき(妊娠・出産)を迎えるまでの過ごし方が、命のリレーに繋がった営みなのだと思います。だからこそ、その時にやるべき事をする、遊ぶ事が大切な時期・身体作りが大切な時期は思いきり遊んで身体を作る。この部分が欠けてしまうと、その後にとんでもない事になってしまうと思います。今、筋力がなくておんぶも抱っこも困難なお母さんが増えています。当然そのようなお母さんには子育てという重労働に耐えるだけの体力もないでしょう。子どもと遊ぶのだって苦しいでしょう。子どもは活発ですから。そのように、子どもを産み、育てるだけの身体的な能力を持っていない人が、子育てで苦しむのは当然のことなんです。実際、運動が大好き、動くのが大好きというタイプの人からそれほど深刻な相談を受けたことがありません。現在中三の娘の妊娠が発覚した時、“これで最後だろうからお産を楽しもう”と家内と相談してお産に関する色々な本を読みました。(実際には四番目がいますけど。)そのおかげで水中出産の片桐さんとも出会えたのですが、出産に関する色々なことも知ることが出来ました。ある人がチベットで機織りをしている妊婦の人と話をしていると、途中で“ちょっと失礼”と言って、奥に隠れてしまい、しばらくして戻ってきてそのまま機織りを続けられたそうです。そのちょっとの間に出産をしてしまっていたというのです。全く、動物的なからだですよね。でも、これが人間本来のからだのようです。続きます。

2008.11.11

コメント(10)

-

「子どものからだを育てる」(道具を使う)

最近の子どもと関わっていて強く感じるのは、道具を使えない子が非常に多いということです。もちろんトンカチ、ノコギリ、カッターなどは悲惨な状態です。ハサミが使えない子も増えてきました。それと同時にコマや竹馬やホッピングといったからだを使った遊びが全く出来ない子も急増しています。今ではトンカチやノコギリやカッターなどは使ったことがない子が大部分なので、出来なくても当然じゃないかと思うかも知れません。でも、問題はそんなに単純じゃありません。コマや竹馬のようなからだを使った遊びが得意な子はちょっとやってみるだけですぐに道具が使えるようになってしまうのに対して、7才までにそういう遊びをやってこなかった子はいくら教えてもなかなか使い方を学ぶことが出来ないからです。そういう子は努力しようともしません。竹馬が上手な子を見ても、道具を上手に使っている子を見ても「内側のからだ」がムズムスしないのです。また、よく見て、よく聞いて、そして理解し、それを自分のからだの動きとつなげて実現していくという回路も育っていません。だから教えてもなかなか理解出来ないのです。それはつまり、学校に入る前にもうすでに学習能力が低下してしまっていることを意味しています。そしてそういう子に限って“これが僕のやり方だ”などと主張します。そしてやり方を変えようとしません。相手に合わせて柔軟に対応することが出来ないので自分のやり方を押し通そうとするのです。そして、挙げ句の果てに「このノコギリが悪いんだ」などと言い出します。(子育てでも「子育てが苦しいのは子どものせいだ」と言う人がいますよね。それと同じです。上手に子育てをしている人を見てやり方を学べばいいのですが、自分のやり方にこだわってそれが出来ないのです。)学力を云々しているお偉い先生達はこのことを知りません。だから、学校でもっと丁寧に、細かく教えればいいのではないかと考えてしまうのですが、まず子どもたちの学びへの意欲を引き出さないことには決して子どもたちの学力は上がりません。それはムズムスするからだを育てることです。お手玉、けん玉、竹馬、コマといった道具を使う遊びは子どもの成長に対して「鬼ごっこ」のような遊びとは異なった働きかけをしています。「鬼ごっこ」は同じことの繰り返しを楽しみます。それは仲間の繋がりを強めてくれます。でも、道具を使う遊びでは技術の成長が必要になります。ですから、上手な子と下手な子が出ます。でも、下手な子でも頑張れば上手になることが出来るのもこのような遊びの特徴です。だから下手な子は上手な子にあこがれ、よく見て、真似をしようとします。そして頑張ります。それが成長への意欲です。この過程で自分のからだとの対話能力が育ちます。それはつまり自分の心との対話能力の成長へとつながっていきます。その過程で先日来から書いてきた「心とつながった内側のからだ」が育っていきます。だからそういうことが得意な子は生き生きとしています。ただ、そういう子が必ずしも学校の成績がいいとは限りません。なぜならそういう子は押しつけられるのが嫌いで自分で学びたいからです。でも、今の日本の学校教育は押しつける教育ですから自分で考える子はやる気が出ないのです。そして、成績が悪くなり自己肯定感も下がっていきます。また、従順な子は最初成績がよくなりますが、10才を過ぎた辺りから能動的に考えないと対応できない問題が増えてくるので次第に苦しい状況になります。ということで、みんな学力が低下していくのです。マスコミなどで識者が論じている学力論は「操作」の発想ばかりです。「先生を、学校を、子どもをどのように操作して、学力を上げるのか」という発想ばかりなんです。これでは先生も学校も子どももやる気をなくすばかりです。そして、からだの使い方が分からない子が親になった時に、非常に困った問題が出てきます。からだの使い方を知っている人は、最初出来なくても試行錯誤を繰り返してあきらめなければやがて出来るようになるということを知っています。つまり、成長への見通しを立てることが出来るのです。でも、からだの使い方を知らない人はその見通しを立てることが出来ません。そのため努力目標を自分で設定出来ないのです。また、基礎体力も育っていないし、心の使い方、からだの使い方も下手なのですぐに疲れてしまいます。出産も、子育てもとにかく重労働なんですが、現代では心やからだがその重労働を引き受けることができない状態でお母さんになってしまっている人がいっぱいいるのです。だから、生きるか死ぬかという子育てになってしまうのです。現代では、自然分娩すら難しい状態のからだの女性がいっぱいいます。おんぶや抱っこしただけで背骨がきしんでしまう女性もいっぱいいます。だから苦しくなり、だから子どもから離れたくなり、だから子どもが不安定になり、だから子どもがトラブルを引き起こし、だから余計に苦しくなり、だから・・・続きます。

2008.11.10

コメント(11)

-

「心の使い方を忘れた現代人」(使い方から操作へ)

タイトルには「心の使い方」と書きましたが、現代人が忘れてしまったのは「心の使い方」だけではなく、「道具の使い方」、「言葉の使い方」、「からだの使い方」、「生命の使い方」、「人生の使い方」などと「使い方」と呼ばれる全ての分野に及んでいます。さらには、「関わり方」「付き合い方」というものも忘れてしまいました。例えば、「他の人との関わり方」、「子どもとの付き合い方」などというようなものです。ちなみに、「心の使い方」が分からない人は「気の使い方」も「からだの使い方」も「人生の使い方」も「生命の使い方」も分かりません。学校では知識を教えますが、現実の生活の中での「使い方」、「関わり方」、「付き合い方」は教えてはくれません。というより、もともと学校はそういうことを教える場ではありません。それに、「使い方」、「関わり方」、「付き合い方」は生活の中での実践を通してしか学ぶことが出来ません。学校で教えることが出来るのはそのままでは役に立たない原理原則のみです。でも、今の子どもたちは家に帰っても学校と同じお勉強をするばかりで、その「使い方」を学ぶことが出来る実践を体験することが出来ません。言葉を学んでも、実際に多くの人とコミュニケーションしたり、本をいっぱい読まなければ使い方は身に付かないのです。そして、テスト用の役に立たない知識ばかりため込んで、頭でっかちで自信がない大人になっています。本来、学校と家は異なった価値観で成り立っているものでした。学校は学校、家は家だったのです。それでお互いに支え合っていたのですが、いつの間には家は学校の出先機関になってしまい、家としての機能を忘れてしまいました。「使い方」、「関わり方」、「付き合い方」の代わりに出てきたのが「操作」という考え方です。そして、心や道具やからだを操作し始めました。他の人や子どもを操作し始めました。生命を操作し始めました。「使い方」、「関わり方」、「付き合い方」という考え方の背景には相手との対等の関係性が存在しています。でも、操作では一方的な関係しか存在していません。例えば、ノコギリで木を切る時でさえ、ノコギリや木と対話しないことには木を切ることが出来ません。それが「ノコギリの使い方」です。でも、電気で動くノコを使うのなら操作法だけ知っていればそんな対話不要です。操作する時に対話は必要ないのです。コンピュータを操作できる人はいっぱいいます。でも、コンピュータをちゃんと使っている人はそんなに多くありません。操作は機械にでもできます。でも、使うのは機械にはできないのです。正しく使うためには目的の理解が必要だからです。子どもはゲーム遊びを通してコンピュータの操作を覚えることは出来ます。でも、コンピュータの使い方を学ぶことは出来ません。そして、コンピュータの使い方は必ずしもコンピュータに触れなくても学ぶことが出来ます。幼児期から英語を学ばせれば、英語の操作の仕方は覚えることが出来ます。でも、言葉としての英語の使い方は日本語の使い方を学ぶことでも学ぶことが出来ます。言葉の基本は他の人とのコミュニケーションだからです。何語を使おうとその原理に大きな違いはないのです。人間は人間には出来ないことが出来るようになるために様々な道具を生み出し、それを使ってきました。それで人間の出来ることが飛躍的に増えてきました。ノコギリ一つ取ってみてもそれは大変な発明です。ノコギリを持たないで太い木を切ることなど至難の業です。ところが最近では、誰にでも出来ることなのにそれを代わりにやってもらうために機械が発明されるようになってきました。人間の代役としての機械の登場です。そして、人間はその機械を操作するだけになってきました。もう機械が人間の道具ではなく、人間の代役になってきたのです。それはつまり、人間には人間としての能力が必要なくなってきたということを意味します。マニュアルを覚えて操作できればそれでOKなんです。「使い方」は機械が知っています。その結果人間の能力がどんどん低下しています。それは子どもたちに自分の手やからだで何かさせてみればすぐ分かります。昔の子どもたちには簡単に出来たことが全く出来ない子どもたちが急増しています。大人でも同じです。そういう子でも機械の操作はできます。それで何とかなってしまっているので大人達は問題を感じていません。でも、実際に自分の手やからだで活動できない子はその機械を使いこなすことが出来ないのです。ただ、機械に使われるばかりです。それだけではありません。その能力の低下は、自信の低下に直結しています。人間は努力して何かが出来るようになる過程で自信を育てていくのです。覚えるだけで誰にでも出来ることを学んでも自信にはならないのです。実際、そんな仕事しかできない人に高給を払う会社はありません。もう一つの大きな問題は「道具の使い方」、「からだの使い方」を学ぶことが出来ない子は、「心の使い方」学ぶことが出来ないということなんです。これらは密接につながっているからです。ちなみに、「操作」は「手順」を大切にします。そしてそれはマニュアル化できます。でも、「使い方」は状況に対応しなければいけないので「対話」が必要になります。ですからマニュアル化は出来ません。「操作」ではその「対話」は機械がやってくれるか、意味がないものとして切り捨てられます。続きます。

2008.11.09

コメント(6)

-

「からだを使う・気を遣う」(教育の場で)

ありがとうさんがこのからだはいわゆる「気」のことではないかなと書いてくださいましたが、結論的に言えば多分そうなのだろうと思います。そして日本人はその感覚に敏感だったのだろうと思います。(中国の人もそうなのかも知れませんがよく分かりません)今でも気に入る、気が散る、気になる、本気になる、元気、気合いが入る、気持ち、気が狂う、天気、空気、雰囲気、気が合うなどなど日常的な言葉の中にその感覚は残っていますが、その言葉を生み出してきた人たちはその感覚をもっとリアルに感じていたのだろうと思います。私は「気」という言葉を聞いて思い浮かべてしまう概念的なことではなく、「気という言葉が生まれる前に古代の人たちが直接感じていた何か」、を一緒に感じて欲しいと思ってそれを「からだ」という言葉で書いてきました。「気」を単なるエネルギーのように理解している人は多いと思います。でも、「気」はからだと同じように私たちの意志や心や生命の状態と連動してうごくからだのようなものでもあるのです。だから、からだのようにコントロールすることも可能なわけです。自然の中にも気があって人間の気はその自然の気とも交流することができます。だから、邪気が付いてイライラしている時に、森の中などにはいると気が落ち着いてくるのです。ただ、自然の気の話を始めると話が別の所に行ってしまうので、話を人間の場合だけに限らせて頂きます。そして、「気」ではなくやはり「からだ」という言葉を使わせて頂きます。そうでないと「からだを使う」が「気を遣う」になってしまって別の意味になってしまうからです。この「気を遣う」という言葉を、現代人は「気を遣って疲れた」などと使いますが、昔の人はもっとちゃんと「気を使った」のではないかと思っています。言葉が言葉だけで一人歩きしてしまって、その言葉を生み出した人たちの感覚と離れてきてしまったのでしょう。私の感覚では心を込めて丁寧にやることも「気の使い方」の一つです。気を使うというのは神経を使うのではなく、心を使うのです。だから疲れはしないのです。でも、子育てが苦手なお母さん達を見ていると神経ばかり使って、心を使っていないのです。だから疲れてしまうのです。現代人でも気を感じることは出来ます。そして、気に影響され、気に振り回されています。「空気が読めないやつだ」と言って人を非難するのも、人の気配に過敏に反応してしまうのもその現れでしょう。気に障るものにばかり敏感なんです。でも、現代人は気を自分のものとして使うことは出来ません。気の使い方はからだの使い方と同じようにしっかりとした体験を通して学ばないことには身に付かないからです。そして、気の使い方が下手な人は簡単に邪気にとりつかれて身動きが出来なくなってしまいます。気を使うことが出来るようになると自分の意志で気持ちを切り替えることも出来るようになります。元気や勇気を自分の意志で支えることが出来るようになります。悩んでばかりいる人はそれが出来ないのです。ということなのですが、「気」という言葉を使ってしまうと、何か怪しげな雰囲気になってしまいますね。それは、気の感覚が古代人の呪術的な世界観とつながっていて、言葉の使い方にもその名残が残っているからなのでしょう。ということでまた「からだ」に戻ります。二日間続けて分かりにくい話をしてしまいましたが、実はちゃんと子育てや教育とつながる理由があるのです。今日先生の11月5日にお孫さんとのやりとりとして以下のようなことが書いてありました。「今習っている漢字は、何かな?」「星。」「じゃあ、星は、なんと何の組み合わせかなあ。」「日と生だよ」「後、今、習っている漢字は?」「黒、」「これの組み合わせは、?」「里と点が4つ。」「そう、漢字は、そうやって、覚えると簡単だよ。積み木みたいなものだから。」このような時、部首ごとのパーツを作って、実際に積み木のように動かしながら確認してみるともっとはっきりとこのことが確認できます。(すでにそういう指導をなさっているのかも知れません。)いっぱいパーツを用意して、自分が知っている漢字を作ってみたり、また自分だけの新しい漢字を作って遊ぶこともできます。漢字は人間が作ってきたものだし、またその時の状況に合わせて変えてきたものですから、そういう遊びをしてもいいわけです。そしてこのような遊びで古代の人の感覚の体験も出来るかも知れません。このような遊びをしている時、昨日書いた「からだ」が働いています。実は、これもからだでの体験なんです。だから子どもの心とからだの深いところに入っていきます。でも、「書取100回」とか、「手本をよく見て写しなさい」という指導ではこの「からだ」が動きません。確かに手を使ってはいるのですが、内側の「からだ」が動いていないのです。

2008.11.08

コメント(12)

-

「見えないからだ」(肉体を動かす力)

昨日は禅問答のような内容でしたね。でも、実は私もどう表現していいのかよく分からないのです。そのものをピッタリと表す日本語が見つからないのです。その「からだ」は普段は隠れています。でも、能動的に動こうとすると肉体が動き出す前に、まずそのからだが動き出すのです。そのからだが動き出さないと能動的には動けないのです。でも、普通は能動的に動こうとする時には何らかの目標に意識が向けられているので、そのからだには気付きません。日常生活の場や、ただ作業をしている時などはあまり動いていません。子どもが何かに夢中になっている時にはそのからだが動いています。嫌々やっている時には肉体が動いているだけです。踊りなどをやっている人はそのからだで踊っています。踊りは目に見える肉体を動かしている訳ではありません。もう一つ内側のからだを動かしているのです。そのからだが動いているから美しいのです。その内側のからだの動きに沿って肉体が動いているだけです。武道家や気功をやる人もそのからだで動いています。力を抜いた状態で、力に依らないで動くためにはその内側のからだを動かすしかないのです。そうでなければ力を抜いた状態でからだ(肉体)を動かすことはできません。スポーツをやっている人でも、人より優れた能力を持っている人はこのからだを使っているのだろうと思います。だからそういう人の動きは力みや無駄がなくて美しいのです。肉体の力の源は筋肉の力です、でも、その「からだ」の力の源は心の力です。そのからだは心の力で動くのです。肉体は心が動かなくても動かすことが出来ます。でも、そのからだは心が動かないと動けないのです。その心を動かすのが意志の働きです。そのからだで動いている人の動きは美しいです。子どもが遊んでいる時の動きも美しいですよね。そのからだは感覚を開くと目覚めます。感覚を閉ざすと眠ります。そして、感覚を使うことで育っていきます。誰でも手を動かすことはできますよね。でも、ただ手を動かす時には肉体が動いているだけです。その時、手を道具として動かしている時にはそのからだは動きませんが、自分が手になって自分を動かすように手を動かすとそのからだも動きます。そのからだの動きは自分の中の動きとして感じることが出来ます。道具として手を動かしている時にはただ手しか動かないのですが、そのからだを通して手を動かそうとする時、自分の中で何かが動き始めることを感じることが出来ます。時にそのからだは自分の肉体から外へ出てしまうこともあります。そして、花や風や遠くの山に触れることもできます。その時、花や風や山からエネルギーがやってきます。自分のからだを重くしたり、軽くしたりも出来ます。(物理的にということではありません。誤解のなきように・・・)気功師が遠隔気功をする時にはこのからだを使います。(インチ気功師はその真似をします。)ただ、私の考えではそこで伝わるのは実際のエネルギーではなくメッセージのようなものだと考えています。そうでないと物理学と対立してしまいます。子どもたちはこのからだで生きています。肉体とこのからだが分離していないのです。だから、耳では聞くことが出来ない音を聞き、目では見えないものを見ることが出来るのです。そして、お花とお話ししたり、風のものがたりを聞くこともできるのです。ですから、このからだに働きかけないと子どもの心には届きません。このからだは「物語」の中に入り込むこともできます。そして、色々な体験をすることができます。この体験は肉体の体験より深く子どものからだの中に残っていきます。ですから、このからだが眠っている子は物語の中に入っていくことが出来ません。だから、物語を楽しむことが出来ません。でも、思春期が近づくと「肉体」とこの「からだ」が分離し始めます。すると、客観性が目覚め始めます。そうして、義務や規則だけで動くようになると、そのからだは眠り始め肉体だけで動くようになります。すると疲れやすくなったり、怒りやすくなったり、人の心が分からなくなったり、支配的になったりします。でも、感覚を使う生活をしていると、この二つは助け合いながら働くことが出来ます。だから子どもの世界も理解できます。生き生きと生きることも出来ます。詩人や芸術家は大人であってもこのからだが生き生きとしています。このからだは魂とも感情とも知性とも意志とも肉体ともつながっています。んんん・・・、一言で表す言葉が見つかりません。なんなんでしょうか。どなたか分かりますか。私は、太極拳を学ぶことでこのからだに気付くことができました。ますます、難しくなってしまいましたか。なんとなくでも分かってくだされば幸いです。最後に、お菓子さんからのコメントの返事に書いたように、この「からだ」は「他者とつながるためのからだ」なのではないでしょうか。この「つながるためのからだ」が人間を人間らしくしてくれているのだと思います。

2008.11.07

コメント(17)

-

「からだで学ぶということ」(からだとは何だろう)

先日来からからだで学ぶことの大切さを書いてきましたが、今日はその具体的な方法について書いてみます。でも、その前に「からだ」について説明する必要があるでしょう。普通は「からだ」というと「筋肉」や「骨」、そして手足などの四肢を指します。「体を鍛える」という時には主に筋肉を鍛えることです。学校の体操で扱っているのもこの肉体のからだです。それとは別に、もう一つ「健康な体」という表現で扱われる「からだ」もあります。これは必ずしも筋肉や骨格や四肢を指しているわけではなく、主に内臓やその働きのことです。時には、心の働きも含まれるかも知れません。そしてこの「からだ」は主に家庭の中で育っていきます。だからお母さん達は栄養や味に気を付けながら食事を作っているわけです。このからだは鍛えるものではなく育てるものです。同じ「からだ」という言葉で扱われながら一般的にはこの二つは別々に扱われています。そして、この二つの「からだ」は人間以外の動物たちもみんな持っています。この二つがなければ生きていくことが出来ないのですからそれは当然です。でも、実は人間にはもう一つ「からだ」があるのです。それは人間だけしか持っていない「からだ」です。そして、教育で働きかけなければいけないのはこの「からだ」です。ですから、からだで学ぶということは単純に「肉体や四肢を使って学ぶ」ということではありません。それなら頭脳労働者より、肉体労働者の方が多く学んでいることになってしまいます。最近、子どもたちに自然体験させようという活動が盛んなようですが、同じ活動をしてもその活動から多くを学ぶことが出来る子と、何にも学ぶことが出来ない子がいます。多くを学ぶことが出来た子はその「からだ」を使っています。でも、学ぶことが出来ない子はただ「肉体」を動かしているだけです。この両者の違いは動きを見ているだけではよく分かりません。でも、表情を見ているとよく分かります。この「からだ」は目には見えません。でも、自分で感じることはできます。この「からだ」がしっかりとしていると自信も湧いてくるし、自己肯定感も高くなります。「力が湧いてくる」という時は、このからだが生き生きとしてくる時です。そして、そういう時は自分のからだが大きくなったように感じます。人間の人間的な活動はこのからだが肉体を通して外に現れたものです。このからだは「からだの中のからだ」なんです。目を閉じた時、あなたの心でそのからだを感じることが出来ます。目を閉じた時、しっかりと自分のからだを感じることが出来ますか。

2008.11.06

コメント(10)

-

「子どもの頃の記憶」(からだで学びことから始める)

天然堂さんが奥さんに「自分もそんな子どもだったんでしょう」と聞いたところ、「子ども時代は思い出せない」と言われたそうです。実はワークをやっているとそういうお母さんが結構いるのです。子どもの頃のことをよく覚えていないのです。覚えていても特別な感情を伴わないただの出来事の記憶として残っているだけの人もいます。以前、ある勉強会で「子どもの頃楽しかった遊びなどを教えてください」と聞いたところ、「随分昔のことなので覚えていません」というお母さんが多数いて非常に驚いたことがあります。ちなみに、お年寄りではありませんよ。30代前半の若いお母さん達です。でも、その一方で50代、60代の人でも昨日のことのように子どもの頃の楽しかった遊びを語ることが出来る人もいます。もちろん、若いお母さん達にもいっぱいいます。そのように色々な人から子どもの頃の想い出を聞いているとそこに一つの共通点があることに気付きます。まず、子どもの頃のことを生き生きと覚えていて、生き生きと語ることが出来る人は、大人になった今でも生き生きとしているということです。次に、その内容は自然の中で遊んだこと、仲間と一緒に遊んだことばかりだということです。私の場合はそれに加えて、色々なものを作って遊んだこともよく覚えています。何を作ったのかということまで覚えています。その一方で「部屋の中でテレビばかり見ていました」、「一人で遊んでいました」というのはどうも記憶に残らないようです。「家の中で遊んでいることが多かった」ということまでは思い出せるのですが、細部が出てこないのです。そして、情報としては想い出すことが出来ても、感情が動きません。でも、子どもの頃のことを生き生きと語ることが出来る人は細部までちゃんと覚えています。風景や手触りまで思い出せるのです。それと同時に、その時の感情までよみがえります。だから生き生きと語ることが出来るわけです。人の記憶は感情とつながっています。強く感情が動くような出来事は深く記憶に残るのです。そしてその感情は感覚とつながっています。感覚が働くと感情が動くのです。キンモクセイの匂いや、肌に触れる風に気付くことで感情が動くのです。また、その感覚はからだや手に意識を向けることで働き始めます。泥団子を作るだけでも感覚が働き、感情が動き出すのです。そうするとそれが記憶となって残っていきます。先日、「人間は太古からからだで学んできた、知識で学ぶようになったのはつい最近だ」というようなことを書きましたが、人間はもともとからだで学ぶようにその心とからだの構造が出来上がっているのです。(言葉も耳で聞くように出来ています。文字で言葉を読む能力は最近目覚めたものです。先日テレビでやっていましたが、脳の構造がそうなっているのです。)だから、幼い子どもはめいっぱい自分のからだを使って色々なことを学ぼうとします。それで手当たり次第に色々なことに挑戦します。その活動を支えているのは生まれた時に神様が与えてくれた「能動的意志」です。子どもはこの能動的意志をめいっぱい使って色々なことに挑戦するのです。この意志が生き生きと働いている時には怖いもの知らずです。痛い想いをしようと、お母さんに叱られようとそんなこと構っていられません。この意志はやがて消えてしまうので、その意志が消えるまでに出来るだけ色々な体験をしたいという本能的な衝動があるのでしょう。でも、多くのお母さん達がそんな子どもたちに対して言葉で説明して納得させようとしています。体験させる代わりに知識で教えようとしています。でも、ほとんどの場合それらの努力は無駄に終わります。子どもたちの「知識で学ぶ回路」がまだ未熟だからです。幼児期の子どもの場合はその回路自体が存在していません。知識を教えればその知識を覚えることは出来ますが、その知識から何かを学ぶことが出来ないのです。私は、小学校の頃、学校で何を学んだのか覚えていません。授業のことも覚えていません。家の中で遊んだこともあまり覚えていません。(お風呂場で九九を練習したことは覚えていますけど・・・)覚えているのは神社の境内でかくれんぼやポコペンをしたこと。弓矢を作ったこと。火薬で遊んだこと。魚を捕まえて遊んだことなどです。その記憶が「私にも子ども時代があった」という証になっています。そして、私と子どもをつなぐ「絆」でもあります。その記憶があるから、子どもを自分と同じ存在として見ることも扱うこともできます。目の前にいるのは数十年前の自分と同じだからです。その子ども時代を失ってしまっている人にとっては、子どもと自分との間には繋がりが存在していません。そこにはただ断絶があるばかりです。その断絶を埋めるためには、大人がもう一度育ち直す必要があるのです。そして、からだを使った学びの体験が必要になるのです。でも、難しいのはからだを使う楽しさを知らない人はその学びから逃げようとしてしまうのです。そして、「作業」で誤魔化そうとしてしまいます。

2008.11.05

コメント(13)

-

「子どもを愛せない人たち」(よい子を求める人たち)

今、子どもが何らかのトラブルや事件を起こすと一方的にお母さんのしつけのせいにして一件落着をはかろうとする社会的傾向を感じます。以前、母の付き添いで病院に行った時、病院の書店に「キレル子は親が作る」というタイトルの冊子があったので買ってみました。このタイトルが示すように、子どもの状態を親の責任だけに押しつけてしまうような考え方が社会全体や、政治家や、そして学校の先生達にもあります。それはみんな子どもたちがどうしてこんな状態になってしまったのかということを真剣に考えていないからです。だから、原因が分からないのです。それで短絡的に一番身近なところで子どもと接しているお母さんが原因なのではないかと考えてしまうのです。そして、毎日イライラしながら子育てしているお母さん自身にも後ろめたさがあるのでその因果関係がはっきりとしているわけでもないのに、全部自分のせいだと思いこんでしまっています。現代社会はイライラしながらでないと子育てが出来ない状態になってしまっています。のんびり、のどかに子育てをしていたら他人さまがとやかく言ってくるのです。また、競争も激しいので子どもが出遅れててしまっては可愛そうだという親心もあります。でも、お母さんは聖人君子ではありません。普通の心とからだを持った普通の人です。ですから、四方から評価、監視されているような状態の中でまともな子育てが出来るわけないのです。それをお母さんだけの責任として押しつけてしまったら、子どもの状況はますます悪くなるばかりです。学校では試験でしか役に立たない知識だけを教えています。そして、競争ばかり押しつけて、何のために勉強するのかということを教えてくれません。また、勉強が楽しくなるような工夫もしてくれません。勉強が分からなくても、先生は自分の教え方が悪いからだとは考えません。それは生徒が勉強をしないからだと考えるのです。でも、塾の先生なら生徒の成績が上がらなければそれは先生の責任になります。成績が悪いのは生徒が勉強しないからだなどと言っていたら、能力不足ということで、塾を首になります。勉強したくなるように授業を工夫し、子どもを励ますのも塾の先生の役割でもあるからです。不思議なことに、学校の先生にはその役割が求められていないようです。また、昔は子どもの遊び場であった路地や広場や空き地が車やビルや大人に占拠されてしまっています。子どもたちが子どもたちだけでのびのびと遊ぶことが出来るような場も時間も消えてしまったのです。そして、子どもがのびのびと遊ぼうとすると、うるさい、きたない、あぶない、しつけがなっていないと言われます。また、子どもの物欲をあおるようなおもちゃやゲームやテレビからの情報ばかりが氾濫しています。友だちと仲良く遊ぶより、ゲームと遊んだ方が楽しいように子どもに働きかけているのです。“仲良く遊びなさい”と言う大人はいっぱいいますが、仲良く遊ぶ遊び方を子どもたちに伝えている大人は滅多にいません。みんなただ、言葉で言うだけで、手本を見せないのです。もっとも、今の大人達は手本を見せるだけの能力もありません。だから深刻なんです。その証拠に大人達自身が仲良く暮らすことが出来ていません。先日も、小学校の先生をしている友人が嘆いていたのですが、書道の時間に先生がやって見せないというのです。“じゃあ、どんな指導をしているのですか”と聞いたら、手本を見せて“しっかりと手本を見て書きなさい”と指導しているだけだというのです。さらに、書いた書に○付けも指導もしないで、ただ貼って終わりだそうです。こんな授業、アルバイトの高校生にだって出来ます。先生達も子どもたちに何を伝えたらいいのか分からなくなってしまっているのです。お母さん達も子育てを通して何を伝えたいのかと言うことが分からず、ただ、勉強が出来て、素直で、優しくて、言うことをよく聞くよい子を育てようとしているばかりです。でも、これらは全部大人の価値観の押しつけに過ぎません。子どもは学力なんてどうだっていいのです。先生達が学力のことばかり考えているから授業がつまらなくなって学力が下がってしまうのです。優しくなりたい、よい子になりたいなどと願っている子どもなどいないのです。それらは全て子どもが子どもらしい体験をいっぱい体験する過程で、結果として身につけていくことなんです。よい子ばかり求めるから、子どもは元気をなくし、問題行動を起こすのです。でも、今社会全体が大人と共存できる“よい子”を求めています。そして、よい子を求める大人は子どもを愛することが出来ません。子どもは本質的に自己中心的で、へそ曲がりで、自分勝手で、うるさくて、汚くて、ワガママな生き物だからです。先日も、あるスーパーで4,5才の子に、“あんたは本当に悪い子なんだから”と怒鳴っているお母さんがいました。それを聞いていて、“この子は今はただ子どもらしい子どもに過ぎないけど、そのうちに悪い子に育っていってしまうんだろうな”と悲しくなってしまいました。今の大人達は子どもが子どもらしく感じ、行動していると「悪い子」と感じてしまうようです。そして、お母さん達にもそう思わせるような無言の社会的な圧力もあります。子どもが自分らしく行動しているとまぜか“悪い子”にされてしまうのですからこれは不安になりますよね。

2008.11.04

コメント(10)

-

「子育てを楽しむこととからだで学ぶこと」

実はむーさんのように、子どもを愛せない、子どもを信じることが出来ないと告白してくださる方はいっぱいいます。昔にもそのような人はいたのでしょうが、今の日本ではそのようなお母さん、お父さんがどんどん増えているような気がします。それがまた幼児虐待の急増ともつながっているのでしょう。でも、それが社会全体での傾向ならその原因は個人的なところにではなく、社会的なところにあると考えるのが正しい理解なのではないかと思います。その理解がないと個人を攻撃するだけで終わってしまいます。そして、状態はますます悪くなっていくでしょう。では、その社会的な原因とはどのようなものなのかということです。実はそれは非常に簡単なことなのです。それは現代人の生活の中から「からだで学ぶ」という生活スタイルが消えてしまったからなのです。現代人はからだで学ばないで知識で学びます。学ぶということはそういうことだと思いこんでいます。でも、人類の歴史を振り返ってみれば分かるように「学ぶ」ということは本来「からだで学ぶ」ということなのです。知識で学んでいたのは生活とは無関係な仕事をしていた一部の学者に過ぎません。つまり、現代人はみな役にも立たない学者の勉強をやらされているのです。(シュタイナー教育では勉強をからだで学ぶことが出来るように工夫しています。)どのようにして「からだで学ぶ」ことが子どもを愛すること、子育てとつながってくるのかということを説明する前に、ちょっと皆さんの周りにいる人を思い起こしてみてください。その中には子育てを楽しんでいる人も何人かはいるはずです。そういう人達に共通することはありませんか。私が観察している範囲では・からだを使うこと、動かすことを億劫に感じない・人と関わることを楽しんでいる・面白そうなことがあるとすぐにやってみる・好奇心が旺盛・作ったり、行動することが好き・他人の評価を気にしない・理屈で判断しない・“何を知っているか”ではなく、“何が出来るのか”ということを大切にしている・すぐに結論を出さないで試行錯誤を楽しむことが出来る。まだまだあると思いますが、みなさんの周りの人はいかがでしょうか。ちなみにいつもコメントを下さるモアイさんも科学寅さんも明らかにこのタイプですよね。実はこれらの全ての要素がからだで学ぶ過程で身につけるものばかりなのです。そして、知識だけで学ぶ勉強では全てこの逆になります。ですから、子どもの時にからだで学ぶ体験をいっぱいしてきた人は親になっても子育てを楽しむことが出来ます。ただし、そのような体験は学校の外でないと体験することが出来ません。学校の価値観に縛られていたのではからだで学ぶことを楽しめないのです。ちなみに素敵な子育てをしている人は立派な子育てをしている人ではありません。ただ子どもとの生活を楽しんでいるだけなのです。子どもとの生活を楽しんでいると子どもは勝手に育ってしまうので上手な子育てをしているように見えてしまうだけなんです。それを子育てを楽しめない人は頭で考えた上手な子育てを目指してしまいます。子どもとの関わりを楽しむことなく、結果を真似ようとしてしまうのです。また、子どもにも“よい子”を真似させようとします。だから、子どもが育たなくなって困った問題が出てきてしまうのです。続きます。

2008.11.03

コメント(8)

-

「ふたたび むーさんへ」(能動性と意志の育ち)

再び、むーさんへの返事です。この問題はむーさん一人の悩みではなく、多くのお母さん達に共通した悩みでもあると思っているからです。ですから、お読みになって何か感じられた方はコメントをお願いします。むーさんは意志が育つことを求めています。面倒でもやるべき生活習慣を頑張ることで意志が育つと思っていました。眠くても頑張って歯を磨くと意志が育っていると。「こどもはこんなところで意志は使わない」のは何故ですか?手、頭、体、感覚を使う能動的な活動ではないからでしょうか?とコメントしてくださいました。先日も書いたことですが、子どもの意志は能動性が満たされることで育っていきます。そして、その能動性は子どもの成長を導く方向へつながっています。成長のプログラミングを実際の活動の中で実現させているのがこの能動性の働きです。この働きは本能的なものなので、オギャーと生まれた時には誰にでも備わっています。(ただし、障害を持っている子の場合はこの働きが弱いようです。)赤ちゃんは普通に大人と関わっているだけで言葉を覚え、歩くことを覚えていきます。教えなくてもそういうことが可能なのは子どもの能動性が積極的に子どもに働きかけているからです。そして、この能動性が満たされる時、つまり言葉を覚え、歩くことを覚えた時、次のステップへと子どもの成長を導いてくれるのもこの能動性です。2才を過ぎた頃から何でも自分でやりたがるようになるのもこの能動性の現れです。そして、この能動性の働きが充分に満たされる過程で子どもの意志は育っていきます。自分でやりたくなるのは能動性の働きによる本能ですが、実際に自分で出来るようになる過程で達成感が満たされ、意志が育っていきます。そのようにして、能動性の働きが満たされる過程で能動性の働きが意志の働きへと受け継がれていくのです。そして、成長が一段落するとこの本能に働きによる能動性は消えていきます。あとは、自分の意志で自分を成長させるのです。子どもは放っておいても成長しますが、大人は自分の意志で頑張らないと成長しないのはそのためです。この、能動性が働く方向は生まれる前からからだの中にプログラミングされています。大人は遊んだら手を洗う、上手にご飯を食べるということを期待しますが、これは子どもの能動性の目標としてはプログラミングされていません。どうしてそんなことが分かるのかというと、能動性の中にプログラミングされていることは禁止してもやりたがるものだからです。だから、教えなくても言葉を覚え、歩き出すのです。それはつまり、手でご飯をグチャグチャやる、動き回る、イタズラをするなどというような活動です。このような大人に叱られても止めることが出来ない活動の中にこそ子どもの能動性は現れています。子どもは自分の成長に必要のないことには手を出さない代わり、必要なことはお母さんに叱られても、叩かれてもやってしまうのです。これは本能なので子どもを叱っても無理です。子どもにもどうしようもないのです。ただ、心の傷が残っていくばかりです。ですから、多くの場合このような活動は一過的です。子どもがどのようなことに夢中になるのかと言うことは、その子どもの成長の段階と密接につながっているからです。だから、被害が広がらないように、安全な状態でその子どもの能動性を満たしてあげているといつのまにかその行為をやらなくなります。それは、赤ちゃんがお漏らししてしまうのを怒ってもしょうがないのと同じです。お漏らししても大丈夫なように対応してあげていればやがてお漏らししなくなるのです。それが成長すると言うことです。でも、この時叱ってばかりいると不安と緊張が強くなって、逆になかなかお漏らしが収まらなくなります。叱ることが逆効果になってしまうのです。むーさんは面倒でもやるべき生活習慣を頑張ることで意志が育つと思っていました。と書いていらっしゃいますが、この表現は正しくありませんよね。正確には、「生活習慣を頑張ることで・・・・」ではなく、「頑張らせることで・・・・」ですよね。頑張っているのはむーさんであって娘さんではありませんよね。確かに、自分の意志で頑張ってそれをやり遂げた時にはさらに意志が育っていくと思います。でも、やらされる活動では子どもの達成感は満たされません。逆に能動性が否定されることで意志の働きは弱まってしまう可能性もあります。または、お母さんへの反発という形でその能動性が現れることもあります。子どもの心は自分の成長する方向へ開いています。そして、その開いている方向へ進んでいこうとします。もうすでに成長が止まってしまった方向、自分の成長とは無関係な方向へは心を開きません。時には反発を感じます。幼児の頃はお母さんが成長を導いてくれますからお母さんに心を開いています。でも、成長が一段落してもうお母さんからは学ぶ必要がなくなると、今度はお母さんがうっとうしくなります。そして、友だちや先生に心を開くようになります。そういう成長の段階に移行していくのです。この時にお母さんが怒りすぎて子どもとの関係をこじらせてしまうと、子どもの心はお母さんから離れたままになってしまいます。でも、関係をこじらせなければ、思春期が終わり、成長が一段落するとまたお母さんの言葉を聞くようになります。ただし、今度は「お母さん」としてではなく「先輩」として耳を傾けるようになるのです。ですから、子どもがどのような人や対象に心を開いているのかということをよく観察していると、その子どもの成長の方向性が見えてきます。それは子どもの興味、関心とつながっています。大人がそれを否定するような関わりをすると子どもはその大人に反発を感じます。そして、その大人の言葉は無視するようになります。最後になりましたが、子どもの意志を育てるために一番大切なことは「信じる」ことです。子どもの成長しようとする意志を信じることです。信じられているから成長することが出来るのです。

2008.11.02

コメント(4)

-

「しつけと意志」(むーさんへのご返事)

むーさんへ>飴があると頑張りやすいのは確かです。でもこれでは、本来の目標の為に頑張るのではなく、飴のために頑張ることになっていて、意志を育てることに繋がっていないように思うのですがいかがでしょうか?ということなのですが、確かにその通りです。アメとムチの方法は日常生活の習慣づけとしては使えません。また、叱って“やらせる”のも同じです。ただ、この“ご褒美”は一般的な話としては、あまり厳密に考えなくてもいいかも知れません。遊びとしては、“○○が出来たら△△してあげるよ”というのも楽しいですよ。子どもはそういう時は張り切ります。“嬉しい目標”が出来るからです。そして、子どもの遊びの中にもそういう要素はあります。でも、これは一種の遊びとして考えてください。一時の効果しかないのでしつけには使えません。もちろん、意志が育つわけでもありません。さてご質問の、娘の日課にしている「鞄から弁当箱を出し洗い桶に入れる」と「週末の上履き洗い」、また片付けをどうしたら自分の意志でやれるかです。という問題ですが、これを娘さんが自分の意志で行うのはなかなか困難です。子どもは動機がないと行動しないからです。論理や理屈で行動はしないのです。この動機とは、楽しい、面白い、みんながやっている、友だちもやっている、先生が言ったなどというようなことです。「出来たらシールを貼る」というのも一つの動機付けです。この中に、“お母さんが言うから”というのは入っていません。子どもはお母さんがやらせようとすることは逆に嫌がるのです。ここでちょっとお聞きしたいのはむーさんが娘さんに何を求めているのかということです。単なる「鞄から弁当箱を出し洗い桶に入れる」、「週末の上履きを洗う」という行為を求めているのか、娘さんの意志が育つことを求めているのか、それともそういうことの大切さを理解して欲しいのか、どうなのでしょうか。単純に行為を求めているだけならシールを使うのも一つの方法です。そのうちに習慣化してしまえばシールは必要なくなります。習慣化するまでの手だてだと考えればそれもOKです。周りに子どもがいっぱいいて、みんなが「鞄から弁当箱を出し洗い桶に入れる」と「週末の上履きを洗う」というようなことをやっているのなら、子どもはすぐに真似をします。みんなと同じになりたいからです。でも、一人だけではやりません。目標がないからです。意志を育てたいのなら別の方法を考えた方がいいでしょう。これは生活習慣に過ぎないので、これがちゃんと出来るようになったからといって意志が強くなるわけではありません。歯を磨く、手を洗うというものと同じです。毎日歯を磨いても意志は強くならないのです。「鞄から弁当箱を出し洗い桶に入れる」、「週末の上履きを洗う」などということの大切さを理解してもらおうとするのは無理です。これは大人の価値観であって、子どもには理解できないからです。ここでの問題はどのように生活習慣化させるかということですよね。これは意志とはあまり関係ありません。そして、ここで必要になるのは繰り返しによる“慣れ”に過ぎません。子どもの“意志”ではありません。子どもはこんなところで意志は使わないのです。また、やらないからといって叱らない方がいいでしょう。子どもはすぐ忘れてしまう生き物なんです。面白いこと、楽しいことは覚えていることが出来るのですが、そうでないことはすぐに忘れてしまうのです。これは生理的な現象なので叱っては可愛そうです。じゃあ、どうしたらいいのかというと想い出させてあげればいいのです。幼稚園から帰ってきてまだお弁当箱を出していないようなら、“お弁当箱は?”と言えばいいのです。それだけのことです。叱るのではありません。想い出させるのです。それを繰り返すのです。生活習慣は繰り返しによってしか身に付かないのです。うちは勉強でも“勉強しなさい”とはいいません。時々、“勉強してる?”、“分からないところがあったら聞きなよ”と言うだけです。そして、本人が“やっているよ”と言えば、それ以上は追求しません。それだけで子どもは自覚が生まれるのです。本当にやっているかどうかは不明かも知れません。でも、子どもを信じるのです。勉強が出来ないのは子どもだって嫌なんですから。

2008.11.01

コメント(6)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

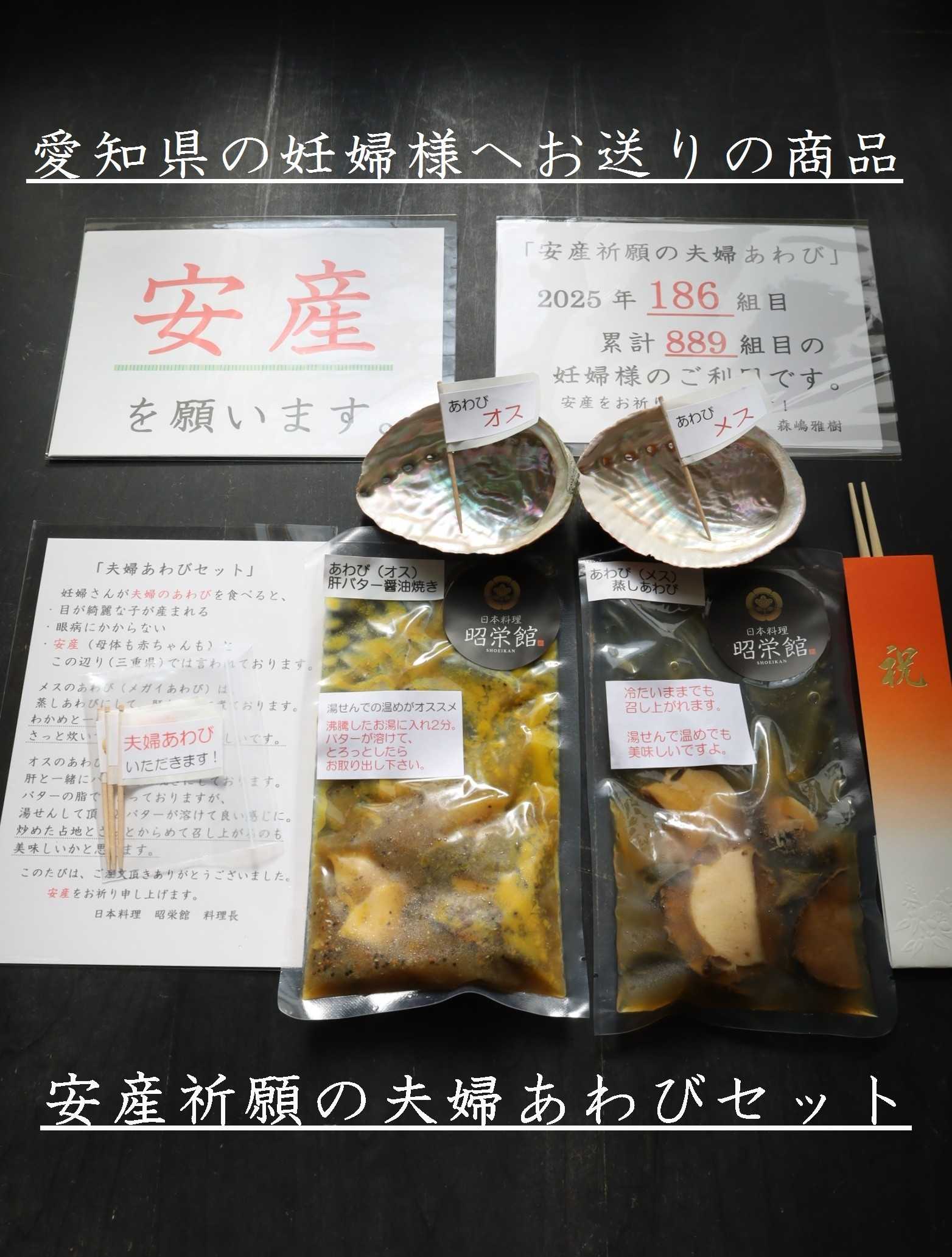

- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…

- (2025-11-22 06:19:53)

-

-

-

- 楽天アフィリエイト

- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…

- (2025-06-15 15:14:58)

-

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-