PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(81)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(79)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(135)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(121)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(58)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(141)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(20)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(6)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5)週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 77」(集英社)

マヤ・チュミ「ロツロッホ」元町映画館no329

徘徊日記 2025年11月29日(土)「京都御所のイチョウ並木!」京都御所あたり

イヴ・イェルサン「小さな逃避行」元町映画館no328

徘徊日記 2025年11月29日(土)「なぜか、京都御所です!紅葉です!黄葉です!」京都御所あたり

週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(4~6)」(集英社)

秋山純「栄光のバックホーム」109シネマズ・ハットno71

三宅唱「旅と日々」シネリーブル神戸no337

徘徊日記 2025年11月27日(木)「いよいよ山茶花ですよ。」団地あたり

コメント新着

キーワードサーチ

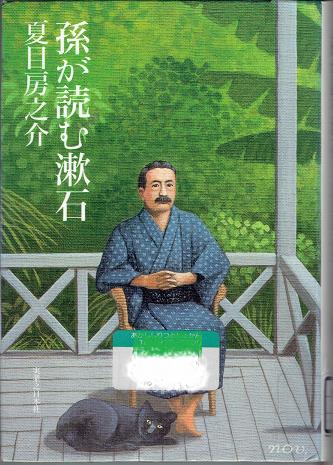

今年も、漱石本をあさっています。昔読んだことがあるような気もするのですが、 夏目房之介「孫が読む漱石」(今は新潮文庫)

を市民図書館の棚で見つけたので、借りてきて読みました。

今年も、漱石本をあさっています。昔読んだことがあるような気もするのですが、 夏目房之介「孫が読む漱石」(今は新潮文庫)

を市民図書館の棚で見つけたので、借りてきて読みました。

夏目房之介

という人の本業はマンガ家、あるいは、マンガ批評家で、イラスト風のギャグマンガが、ぼくの知っている仕事なのですが・・・。

一時よく読んだという記憶はあるのですが、具体的には忘れてしまったなあと思っていると、この本の挿絵で使われていて懐かしく思い出しました。

そう、そう、こんな感じですね。

そう、そう、こんな感じですね。

房之介さん

は 漱石

の 長男純一

の息子 さん

です。 1950

年生まれですから、 1916

年に亡くなっている祖父のことを直接知っているわけではありません。祖母の 鏡子

については 1963

年まで存命だったわけですから、事情は違うでしょう。

この本は、文豪漱石の孫が、その作品を読むというわけですから、どちらかというと覗き趣味的な興味で「売れる本」を狙ったんじゃないかと思って手にしましたが、読んでみると少々趣が違いました。

「プロローグ」の章ではかなり詳しく夏目家の内情と、房之介さんの父、漱石の長男純一の人柄が、息子の目から語られます。その上で、彼はこう書いています。

僕が書くものは、 遺族としての距離から語る作品 という興味を持って詠まれるだろう。それは、それでいい。でも、そこから先に本当はいまの時代、社会を生きる、 孫であると同時に戦後大衆でもある僕 が、その距離感から率直に語る漱石作品という意味があるような気がしている。

個人の「読み」の変化は時代にもよるし、その時の気分にもよる。またどこからが時代的な変化によるもので、どこからが個人的な変化によるものを区別することはむずかしい。

これが批評なら、あんまり変化していては機能しない。精度のおそろしく悪いカメラで動きながら被写体を映すような仕儀になる。けれど文芸批評でもなく、それどころか文学青年ですらなかった僕のレンズが、そんなに優秀であろうはずはない。

精度の悪いカメラの像でも、 僕の「読み」の文脈の距離感 を計って読んでもらえば、最後にはなにがしか僕にしかできない像を結ぶことができるかもしれない。 筆者がいう 「僕の読みの文脈の距離感」 が端的に表現されているのが上のイラストですね。笑えますね。笑えますが、この距離の「近さと遠さ」、「出会いに対する焦り」は、まさに「孫」が超絶的にエライ「祖父」に出会ったときにしか体験できないものじゃないでしょうか。これがまず、本書の読みどころの一つだと思います。

さて、ここから 房之介さん 、いよいよ、えらいオジーちゃんに挑戦です。なんと彼は「坊ちゃん」、「猫」に始まって、小説作品はもちろん、書簡から、おばーちゃんが書いた 「漱石の思い出」 まで、ついでに言うなら 関川夏央・谷口ジローの「坊ちゃんの時代」 はもちろん、周辺の批評作品に至るまで、ほぼ、全編読み尽くしているのです。 ビビりながら 『偉い』オジーちゃんに出会う孫 の覚悟と心意気を感じましたね。

文章は、あくまで素人らしい朴訥さをにじませたもので、時折挿入される、一こまマンガのイラストが、まあ、こちらは「プロだねヤッパリ」と思わせるようなつくりの本ですが、はたして、ホントにそうでしょうか?

「修善寺の大患」の後の漱石 の様子について、こんなふうに書かれているところがあります。この文章のすこし前に

「多分、このエアポケットのような緊張の解除と、与え限り受け身になった自分からみた優位の人々への自然な感情が、漱石にとって大患の意味であった。」 と記したうえで、 漱石 の病後の心理的転回をこう書いています。

大患はそれなりに 漱石の観点を転回させただろう と思わせる。これは、晩年の 「硝子戸の中」 の境地に通じてゆくのだろう。 大塚楠緒子の死 に際して読まれたこの句は、漱石俳句のなかでも一、二を争う有名な句ですが、病後の心理的転回を視野に入れながら 「まっすぐな思い」 を感じ取る批評眼は、俊逸だと思います。

そんなことを考えた挙句、漱石は自分の考えに「心細く」なり、また、「詰まらなく」なって、同じ年に亡くなった 大塚楠緒子 への手向けの句を記す。 あるほどの 菊抛げ入れよ 棺の中

まっすぐな思いを感じる、いい句だと思う。

この病床にあって、漱石は俳句、漢詩を多く作り、「思い出すことなど」に収録している。今回初めてこの随筆を読み、僕の好きだった句なども、けっこうこの時期に残していることを知った。

また孫としては、このとき漱石が、解放してくれたものの最初に「妻」と書いていることは、やはり意味のあることだった。

通常は 漱石の隠された恋 の話題で盛り上がるだけで、この句に現れている 「死と向かい合った漱石」 を見落としがちなのです。つづけて、 祖母鏡子 に対する祖父の眼差しに言及するバランス感覚はただ者ではありませんね。

そろそろ終わろうと思いますが、折角ですから、 「こころ」

に関して 房之介さん

が何を言っているのか触れてみようと思います。

あれこれ引くよりも、

このイラストがすべてを語っているようですね。結局、ほかの登場人物はほったらかしにして、 「自分の自殺の経緯」

を誰かに語りたくいて仕方のない 「先生」

を書いてしまう、おじいちゃんにあきれ返っているお孫さんなのですが、何となくわかってあげたりするところが、読み手を和ませるわけですね。

もちろん、本書はマンガではありません。ま、しかし、まじめな批評は本文をお読みいただくということで、このあたりで終りたいと思います。 2019・10・10

(記事中の図像は本書の記事の写真です)

追記2022・10・16

毎年、「こころ」の授業の練習をする学生さんに紹介したい漱石本を探して「案内」しようと思う季節が、今年もやってきて、古い投稿を虫干ししています。今年は、新しい本も探し出して「案内」しようと思っていますが、とりあえずこの辺りから、ですね。

にほんブログ村

にほんブログ村

-

週刊 読書案内 デイヴィッド・ピース「X… 2025.02.22 コメント(3)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「文鳥」(「文… 2024.12.14

-

週刊 読書案内 半藤一利編「夏目漱石 … 2024.10.11