2023年08月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

「心の旅に出よう」(私たちはみな旅人なんです)

「旅に出る」ということは「日常から離れ、非日常の世界に入って行く」ということでもあります。「非日常の世界」ですから、そこでは「いつものやり方」が通用しません。「新しい出会い」「新しい体験」に溢れています。電車や飛行機に乗って遠くに行くだけが旅ではありません。会社の出張のように、遠くに行ってもそこにあるのが「日常」だけなら、それは「場所を移動した」だけであって「旅」ではないのです。そして、それが「旅」の特徴ならば、意識を切り替えるだけで「旅」は日常生活の中でも簡単にできるのです。人生そのものが新しいことが連続して起きている「旅」そのものなんですから。昨日私がいた世界と、今日私がいる世界は別の世界です。天気も違えば、わずかでも季節も違います。自然界の状況も、人々の状況も、わが子の状況も刻々と変化しています。自分の年齢も1日分増えています。太陽系の中の地球の位置も、銀河系の中の太陽系の位置も違います。そして毎日毎日、確実に「旅のゴール」(自分の死)に近づいています。変わらないのは「頭の中に作り上げた世界」だけです。「実際の自分」や「実際の我が子」は日々変化しているのに、「頭の中の自分」や「頭の中の我が子」は記憶によって固定されたままなんです。だから、現実生活の中で辻褄が合わなくなってしまうのです。「昔のように飛べる」と思って飛び込んだ縄跳びで、最初のジャンプで「あ、無理!」と感じたことはありませんか。(実際、そう叫んだお母さんがいました)それに気付き、そういうことに意識を向けることができる人にとっては「人生」そのものが「旅」になります。ですから、日々の生活の中での出会いを楽しみ、別れを悲しみます。俳人の松尾芭蕉は「 おくのほそ道 」の中で「月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり」と言いました。また、茶道でも「一期一会」を大切にします。空を見上げて「雲」を見てみてください。その「雲」は昨日の雲とは違う雲です。昨日どころか一分、一秒前の雲とも違う雲です。我が子を見てみてください。お母さんの頭の中では「昨日の我が子」も「今日の我が子」も同じかもしれませんが、それは「脳の中にいる我が子」であって、「目の前に現実にいる我が子」ではありません。そういう意識で子どもを、自分を、自然を、人間の社会を見てみてください。すべてのものが愛おしくなりますから。子どもたちにとっては毎日が新しい出会いに満ちた旅です。だから、明日は何が起きるんだろうとワクワクしながら生きています。でも、狭い部屋の中に閉じ込められ、モノや機械だけを与えられ、新しい出会いや新しい体験を奪われてしまった子は、旅を楽しむことが出来なくなってしまいます。自分の意志で旅を続ける意欲も萎えてしまいます。「人生という旅」に興味を失ってしまいます。それは、せっかく旅に出たのに、バスから外に出ることを禁じられ、旅行会社が手配した土産物屋や、レストランにしか行けない旅のようです。

2023.08.31

コメント(0)

-

「心の旅に出よう」(目先のことに囚われないでください)

現代人はどんどん「視野」が狭くなってしまっています。「全体」は見ずに、「部分」だけを見ようとしています。「時間の流れ」は見ずに、「マスコミによって切り取られた今」だけを見ています。「つながりの中の自分」のことは忘れ、「自分の欲望を満たすために必要なこと」ばかり考えています。関係性の中で物事を見ることをせずに、自分にとって関心のあることだけを見ています。マスコミや学校や偉い人が言うことをそのまま素直に信じてしまい、自分の頭で考えようとしていません。なぜその問題が起きてるのかを理解することをせず、ただ、目先の問題の解決法ばかりを求めています。自分の頭で考えようとしません。自分の感覚で感じようとしません。自分の意志と責任で行動しようとしません。もちろん、そうでない人もいっぱいいますが、社会全体の流れは確実にそのような方向に向かっていると思います。なぜなら、何十年にもわたって学校がそういう教育をして来たからです。明治維新以降、学校が富国強兵のために、「みんな一緒」、「みんな同じ」を目指す教育をして来たので、学校を出た人たちによって支えられている社会も、必然的に同じ価値観に支配されてしまったのです。また、第二次世界大戦の敗戦以降は経済復興のために同じ方法がとられました。ちょっと人間的な行為に走ってしまった芸能人を、みんなで寄ってたかって非難、否定、排除しようとする光景は異常です。たとえ有名人であっても、自分とは直接関係のない人の生き方を、非難、否定する権利は誰にもないはずなのに、なぜかみんな砂糖にたかる蟻のようにその「非難・否定祭り」に参加するのです。そしてテレビは、その騒動をあおっています。「アイドルには恋人がいてはいけない」などという不条理がそのまま肯定されています。「アイドル」は、「商品」であって「人間」ではないからです。でも、若い子は「自分を人間扱いしてくれない世界」にあこがれています。「みんな一緒」や「みんな同じ」を大切にしている社会では「自分らしい生き方」や「人間としての尊厳」は価値を持たないのです。でも、そのような価値観に支配された社会は見せかけだけで成り立っているので、時間とともに活力を失います。それが今の日本です。そのような社会で人々は、自分の独自性を生かして自分らしく生きようとするのではなく、似た者同士の群れの中で「競争に勝つ」ことだけを求めようとするようになっています。でも心の奥底ではみんな、その状態に満足していないように見えます。それが、自信のなさや、自己肯定感の低さにも表れています。また、「みんな一緒」や「みんな同じ」を強制される社会的価値観によって、多くのお母さんが、子育てや人間関係の中で苦しんでいます。もちろん、子どもたちも苦しんでいます。だからといって、「みんな一緒」や「みんな同じ」という価値観に束縛されずに自由に生きる能力も自信もありません。そもそも、自分がそういう状態であることに気付いていない人の方が多いかもしれません。そのような状態に気づき、「心の自由」を取り戻すためには「心の旅」に出ることをお勧めします。リアルな旅でもいいのですが「心の旅」の方が確実に一人になることが出来るし、自分と向き合うことが出来るからです。<続きます>

2023.08.30

コメント(0)

-

「不自由が自由を生み出すのです」(子どもから不自由を奪わないでください)

人間の最大の特徴は「自由」であることです。でも、「自由」が存在するためには「不自由」が必要になるのです。「善」が存在するためには「悪」が必要です。「光」が存在するためには「闇」が必要です。「下」が存在するためには「上」が必要です。「中」が存在するためには「外」が必要です。「自分」が存在するためには「他人」が必要です。そうですよね。だから「自由」だけを求めて「不自由」を嫌い遠ざけていたら、困ったことに「自由」も消えてしまうのです。問題は、その本人は「自由が失われたこと」に気付かないということです。何ら具体的な不自由があるわけではないからです。それは、「動きを邪魔するようなもの」が何もない広いところに連れていかれて、「自由に動いてもいいよ、何してもいいよ」と言われるようなものです。最初のうちは、「やったー」と思い、色々と動き回ったりするかもしれませんが、邪魔するものがないということは、「自分の能力」を上達させる機会も、使う機会も、ハラハラドキドキする機会も存在しないということです。自分の行為に意味も目的も持てないということです。そして、同じ事ばかりを繰り返すようになります。「自分という檻」に閉じ込められてしまうからです。そしてその檻には出口がありません。またそのため、成長も止まってしまいます。成長は「乗り越えるべきもの」が存在するからこそ必要になる現象だからです。「重力」があるから、それに逆らって立ち上がり、歩くという能力が育つのです。それが、本能的に「自由」を求める人間の特性なんです。言葉が分からないと一人ぼっちになってしまって寂しいから、子どもは言葉を覚え、ほかの人とコミュニケーションを取ろうとするのです。だから、大人は子どもに必要以上の自由を与えてはいけないのです。人間は何もできない未熟な状態で生まれてくるからこそ、自分の成長によって自由を手に入れようとするようになるのです。昔の子どもたちには、遊具など皆無のただの空き地や、路地裏や、野原や、山の中で遊んでいました。大人が作った遊具などなくても、そこにあるものをうまく使って遊びを作り出していました。木や、石や、木の実や、葉っぱも立派な遊び道具だったのです。水や風や光も遊び道具でした。「影ふみ」という遊びは光を使った遊びです。「影絵遊び」も光を使った遊びです。重力も、地面も、からだも、遊び道具です。路地裏も、さらには大人も遊び道具でした。「大人に隠れて悪いことをする」というスリルはワクワクします。「遊具」に慣れてしまった最近の子を、そういうものがない所に連れて行っても、遊びません。というか、遊べませんす。最近の子は、「子どもを遊ばせてくれるもの」が何もないところで遊ぶ能力が育っていないからです。大人たちは、安易に子どもに自由を与えることで、子どもが自分の力で自由を得る能力を育てる機会を奪ってしまったのです。子どもを「つながりという不自由」から切り離し、ゲームのように一人で自由に、簡単に遊べるおもちゃや遊具を与えるということはそういうことなんです。さらに大人たちは、自分の力では乗り越えることが出来ない壁で子どもたちを取り囲んでいます。そういう状態で育っている子どもたちが無力感を感じ、自己肯定感を育てることが出来ないのは当然のことです。

2023.08.29

コメント(0)

-

「人類が“心の自由”の代償にうしなったもの」

人類は自由に考える能力を得た時点で、仲間からも自然からも切り離された存在になってしまいました。人類は「自由」と引き替えに「つながり」を失い、「孤独」という重荷を背負わなければならない宿命を負ったのです。その能力こそがアダムとイブが食べてしまったとされる「禁断の木の実」なのでしょう。そしてだからこそ、人間は常に「つながる努力」をする必要があるのです。人類が「心の自由」を得た時点で、「つながり」は「遺伝子によって与えられるもの」ではなく、自分たちの意思と努力で、育て、守り、伝えていかなければならないものになったのです。そうしないと、人間はすぐにバラバラになってしまう宿命を背負った生き物なのです。それでも、人類がまだ一人で生きるのが困難な時代には、みんなが支え合い、つながり合って生きていました。人類の能力は、一人で生きて行くのには適していなかったからです。助け合わないと生きて行くことが出来なかったのです。そして、支え合い、つながり合う努力をする過程で部族のつながりが生まれ、村が生まれ、社会が生まれ、国が生まれ、様々な知識や技術や文化が生まれ、そして受け継がれるようになりました。でも、社会が大きくなり、そのシステムが固定化してくると、相対的にその「つながり」の役割は小さくなりました。「人と人のつながり」によって支えられていた社会が、「つながり」ではなく、規則やシステムというものによって支えられるようになってきたからです。何百人、何千人、何万人という人たちが暮らす社会は「つながり」だけでは維持できないのです。さらに、「お金」が社会を支えるようになると、ますます「人と人の直接的つながり」は消え、人々は「お金」を介在してつながるようになりました。でもこのつながりは「お金」が消えると同時に消えてしまう儚いものです。「金の切れ目が縁の切れ目」ということわざの通りです。それでも、「地域社会」が活性化していた頃は、ほとんどの人々は人と人のつながりを大切にして生きてきました。お金さえあれば、「つながり」から外れても生きて行くことは出来ますが、「つながり」の中にいないと、その土地に根ざした生活が出来なかったからです。でも、その地域も崩壊し、社会の中に便利な機械や、お店や、生活のシステムが整ってくると、「つながり」は面倒くさいだけの「無駄なもの」になりました。それでも、人は一人では寂しいので一緒にいようとはするのですが、一緒に何かをするだけでそこに「つながり」はありません。先日、うちの教室の生徒が「今日は教室に来るまでズーッと○○と遊んでいた」と言いました。「○○くん」もうちの教室の生徒です。それで、「二人で遊んでいるときは何をしているの」と聞きました。すると、当然のことにように「ゲーム」と答えました。それで、「ネットか何かで対戦して遊ぶの」と聞いたら、そうではなくバラバラのゲームをやっていたそうなのです。一つの部屋の中で、二人の男の子が別々のゲームをやっていて、それを「一緒に遊んでいた」と表現したのです。このような状態は子どもだけでなく、大人でも同じでしょう。よく、お母さんがお父さんに「たまには子どもと遊んであげてよ」と言うと、「じゃあ、一緒に買い物に行こう」と出かけるお父さんが多いそうですが、これもまた同じです。そしてそれは現代人の一般的な感覚なのだと思います。でも、そのような関わり方では子どもが育たないのです。人間の様々な能力は、「人と人の直接的なつながり」の中での様々な学びと体験を通して育つように出来ているからです。「つながり」が失われた状態の中で育っている子どもは、意識や意欲が閉ざされてしまうため、いつも同じ事ばかりして遊ぶようになります。そして、「外の世界とのつながり」を拒否して、「自分だけの世界の中で自由に生きる」ことを求めるようになります。でもその結果、学ぶ事への意欲が萎えます、つながりの中でしか育たない様々な可能性も消えてしまいます。子どもの成長には意識を広げるための多様な体験が必要なのです。そして、そのためには様々な形の「つながり」が必要なのです。「つながり」は「体験」を通してしか生まれないからです。だから、「子育て」はお母さんたちの「つながり作り」や「仲間作り」と並行して行う必要があるのです。そして、そのことでお母さんもまた育ち直しが出来るのです。

2023.08.28

コメント(0)

-

「対話ができない子は学びの力が弱いのです」

そして、対話ができる人は退屈しません。一人でいても、雲や草を見ているだけでも、オモチャやゲームがなくても退屈しません。それ故、待つことができます。また、自分の力で学ぶことができます。対話が発見を促すからです。「学ぶ」ということは、単に「暗記する」ことではありません。単に良い成績をとるためだけだったら暗記が一番手っ取り早いのですが、いくら山のように暗記しても、それが自分自身の成長につながっていないのなら全く無意味だし、無駄なことです。また、人生で色々なことを学ばなければならない大切な時期に、「暗記させるだけのお勉強」をさせるのは子どもに対する冒涜でもあります。でも、「子どもの成長」ではなく「子どもの成績」にしか興味がない大人たちは平気で子どもたちに「学び」ではなく「暗記」を強いています。大人たち自身が「学ぶとはどういうことなのか」とか「学ぶ喜び」ということが分からなくなってしまったのでしょう。でもその結果、肉体は成長しても、心や知性が成長できない子どもたちが増えています。そのまま大人になっている人もいっぱいいます。名探偵コナンの逆です。「見かけは大人、中身は子ども」なんです。そういう人は、自分の頭で考えることも、自分の感覚で感じ、自分の意志と責任で行動することができません。そして、常に人と自分を比較し人目を気にしています。何かを食べるときには、リスのようにただ食べ物を口に詰め込むだけではないですよね。まず、味わい咀嚼しますよね。それに相当するのが「対話」なんです。「1+1=2」を暗記するだけでは学びにはならないのです。「1+1=2」を味わい、咀嚼することでそれが学びになるのです。「どんぐりクラブ」という所がやっている算数の学び方がありますが、「どんぐりクラブ」では問題の文章を絵に描かせることで、問題と対話させているようです。絵を描いて問題と対話しているうちに何がどうなっているのかが自然と分かってくるのです。私は自宅では造形教室をやっていますが、造形の場でも同じです。対話能力がある子は、あれこれやってみます。そうやって対象と対話しているうちに「どうしたらいいのか」が自然と見えてくるのです。でも対話能力が乏しい子はただ頭の中だけで考えようとします。でも、それ以前に様々な体験を通して学んできた子なら頭の中だけでも考えることができるのですが、ただ暗記するような学びしかしてこなかった子は、何をどう考えたらいいのかということ自体が分からないのです。子どもたちは、手を動かし、体を動かしながら対象と対話することで、思考力を育てています。ですから、体験が乏しい子は思考力自体が育っていないので、「考えなさい」などと言われても、どうしたらいいのかわからないのです。そのため、対話能力がない子は最初から「やり方」を聞いてきます。そして、そのやり方にこだわります。そしてすぐに行き詰ります。大まかなやり方を教えても、その時に使う木も紙も、一つ一つ違います。また、子どもの能力も違います。A君はそのやり方で出来ても、B君もそれと同じやり方でできるかどうかは不明なんです。ノコギリやトンカチが上手な子と下手な子とでは、当然のことながら同じやり方はできないのです。だから自分の能力に合わせたやり方を、対象と対話しながら自分で発見していくしかないのです。あと、対話が苦手な子は応用も苦手です。「あのパーツがないからこれで代用しよう」という発想ができないのです。工作の本を読んで作るときに、本に書いてあるのとまったく同じ材料がないと作れないのです。また、本に「○○センチの棒」と書いてあったら、「○○センチの棒」にこだわります。そんなの「○○センチでなくて、こっちの方もそれに合わせればいいんだから何センチだって同じだよ」と言っても、本に書いてある通りに作ろうとするのです。でも、そういう子はほぼ必ず途中で挫折します。対話能力が育っていない子は、自分の頭で考え、自分の感覚で感じ、自分の意志と責任で行動する能力が育っていないので、すぐに、誰かや何かに依存しようとします。

2023.08.27

コメント(3)

-

「対話は問いかけることから始まる」

「対話」は、問いかけることから始まります。自分を相手に分からせようとするのではなく、相手のことを知ろうとすることで対話が生まれるのです。ただ話し合うのは「会話」であって「対話」ではありません。また、「対話」の相手は必ずしも人間に限定されません。青い空を見て、空の青さに不思議を感じ、もっと知りたいと見えないものを観ようとする時に「青い空との対話」が始まるのです。相手に対する興味や、好奇心や、尊敬がないと対話は生まれないのです。芸術家と呼ばれる人たちは、色や光や音と対話することが出来ます。色や光や音を「言葉」として聞き取ることが出来るのです。整体の先生は、相手のからだに触れることで、相手のからだと対話することが出来ます。武道をやっている人も非言語的コミュニケーションが得意です。ガーデニングが得意な人は草や木と対話することが出来ます。料理人は素材との対話が出来ます。そしてこの能力があれば生まれたばっかりの赤ちゃんとだって対話することが出来ます。私は、私たちのこのような能力は自然との関わり合いを通して身に着けたものなのではないかと思っています。そして、日本人は特にこの能力に優れています。自然は常に変化しています。そして自然の状態は人間の生活に直結しています。日照りが続けば、野菜や草木が枯れてしまいます。害虫や病気が流行っても野菜や草木は枯れてしまいます。そして、生存の危機に見舞われます。また、船乗りは海や空と対話が出来ないと、獲物を取ることが出来ないどころか、命の危険に見舞われます。自然と共に生きていた人たちは、自然との対話を通してそういうちょっとした変化に気づき、身を守り、獲物を捕っていたのです。でも、現代人は社会の近代化と共に自然から離れてしまいました。そして感覚や感性ではなく「言葉」に依存したコミュニケーションを使うようになりました。その結果、日本人が民族的感性として持っていた「自然とやり取りする能力」も萎えてしまいました。幼い子どもと対話する能力も萎えてしまいました。それと同時に子育てが下手になりました。江戸末期に日本に来た欧米人が一様に驚いたのは、日本人の子育て上手なところでした。自然と関わるように子どもと関わっていたのでしょう。でも日本人は、昔から論理的に考えるのは得意ではありません。日本語自体が感覚的で非論理的な言葉だからです。それを補っていたのが言葉に寄らないコミュニケーション能力だったのですが。それも萎えてしまった今、人と人のつながり、人と自然とのつながりが希薄になってしまいました。青い空に問いかけてみて下さい。一輪の花に問いかけてみて下さい。道端に落ちている小石に問いかけてみて下さい。物言わぬ赤ちゃんに問いかけてみて下さい。そして心の奥底でその声を聴いてみて下さい。一生懸命に問いかけると、答えてくれますよ。

2023.08.26

コメント(0)

-

「話し合い、議論、そして対話について」(人と人をつなぐもの)

「話し合い」とは、何らかの問題解決のために意見を交換することです。結論を出す場合もありますが、結論が出なかったり、あえて結論を出さないこともあります。相互の関係づくりに役立ちます。「議論」とは言葉の論理を使ってどちらの考え方の方が正しいのかを決めるための戦いです。ただしこの「正しい」に客観性はありません。「議論に勝った方の意見が正しい考え方として認められる」というだけのことです。そのため、勝った方の意見が本当に正しいかどうかは不明です。裁判で冤罪が起きるのはそのためです。また議論では、言葉の論理に巧みな人の方が有利です。本当のことを言ってもそれを証明できなければ嘘だとして処理されることもあります。この「話し合い」とか「議論」は、仕事の現場などでもよく行われています。「話し合い」は学校でも使われています。「話し合い」では「自分の気持ち」や「自分の考え」をお互いに伝え合うだけで、勝ち負けは競いません。だから、子どもにもできるし、子どもたち同士の関係づくりにも役に立ちます。でも、思春期前の子どもたちにはまだ議論は出来ません。議論が可能になるのは客観的に物事を考えることが出来るようになる中学生ごろからです。ただし、これには個人差が大きくて、「言葉の論理」の学びや、「客観性の育ち」が遅れている子は、中学生になっても議論が出来ません。大人でも出来ない人がほとんどです。日本の学校ではこういう能力を育てるような教育をしていないからです。そのため、日本の政治家や商人は、外国の政治家や商人に簡単に言いくるめられます。インドでも、多くの日本人観光客が値段交渉が出来ずに、相手の言いなりのお金を払っています。ただし、議論は一種の戦いであるがゆえにユーモアが絶対的に必要になります。ユーモアを伴わない議論は対立ばかりを生み出し、時には悲惨な結果につながります。インドの値下げ交渉でもユーモアは絶対的に必要です。楽しく話を進めないとまけてくれませんから。私はインドでだいぶ鍛えられました。議論が苦手な日本人は、このユーモアも苦手です。ちなみに、この場合の「ユーモア」とは「おやじギャグ」のようなものではありません。「論理的な遊び」のようなものです。日本では、単なる勝ち負けを競うような言い合いを「議論」だと勘違いしている人も多いですが、そこに「言葉の論理」や「客観性」や「ユーモア」がなければ、それは「議論」ではなく「罵り合い」に過ぎません。あと、「話し合い」や「議論」のほかに「対話」というものがあります。日本人は議論は苦手ですが、対話は得意です。ただしこれは昔の日本人の話です。現代人は対話も苦手です。対話能力が育つような生活文化や生活環境が、社会の近代化と共に消えてしまったからです。職人の世界は「見て学ぶ世界」です。丁寧に教えてはくれません。言葉で説明もしてくれません。だからといって見ているだけでは学べません。そこで対話が必要になるのです。対話と言っても「言葉を使わない対話」です。話し合いや議論では、必ず「言葉」を使いますが、「対話」では必ずしも「言葉」を必要としないのです。目と目、表情と表情、しぐさとしぐさだけでも「対話」は出来るのです。草や木のような「人間ではない相手」とも、対話は出来ます。音や光とも対話が出来ます。産まれたばかりの赤ちゃんとも対話が出来ます。言葉を使って対話する時も、「相手が言った言葉」だけを相手にするのではなく、口に出される以前の「心の中の言葉」にも耳を澄ませる必要があります。そうでないと「対話」は出来ないのです。特に、言語能力が未熟な子どもと対話する時には、「心の中の言葉」にも耳を傾ける必要があります。でも、そういう対話が出来る人は少数です。そして実は、この世界には、そんな「対話」という方法でしか入ることが出来ない世界がいっぱいあるのです。

2023.08.25

コメント(0)

-

「もっと対話をしよう」(自分との対話、他者との対話)

自分を変え、自分を成長させるためには「自分との対話」や「他者との対話」が絶対的に必要です。「他者との対話」がなければ、「新しい世界」や「自分自身」と出会えません。「自分との対話」がなければ、出会ったものを自分の内側に取り込むことが出来ません。「成長する」ということは「量」が増えることではなく「質」が変わっていくことです。10個しかなかった知識を100個にするようなことではなく、それまで理解できなかったことが理解できるようになることです。種や苗木がそのままの姿で大きくなってもそれは成長ではないのです。そして、「質」が変わるためには、自分とは異なった別の「質」との出会いが必要になるのです。そのために必要なのが「対話」なんです。人が自分の顔を見るためには「鏡」が必要ですよね。鏡のような「自分を映すもの」がなければ、人は、たとえ自分自身のことであっても分からないのです。寝ている間に、誰かがあなたの顔に絵を描いても、鏡を見たり、他の人の反応に触れなければ自分の顔に描かれた絵に気づくことは出来ないのです。よく人は「自分のことは自分が一番よく知っている」と言いますが、「自分が知っている自分」は「自分の頭の中だけに存在している自分」に過ぎません。「頭の中の自分を含む大きな自分」のことは知らいないのです。「自分の目」で直接「自分の目」を見ることが出来ないのと同じように、人は、「頭の中の自分を見ている自分」を直接見ることは出来ないのです。「自分が知っている自分」は、自分自身が自分の頭の中に創り上げた「自分の頭の中にしか存在しない空想上の自分」に過ぎないのです。でも、現代人は「現実世界を生きているリアルな自分」よりも、「自分の頭の中にしか存在しない空想上の自分」の方を大切にしています。そのため、他者との出会いや対話を避けようとします。また、現実世界とのかかわりを避け、空想の世界の中に閉じこもろうとします。他者と対話したり現実世界と関わったりすると、必然的に「リアルな自分」がさらけ出されてしまうからなのでしょうか。他の人と関わるときには、「地の自分」を隠すための仮面をかぶります。マスクもその仮面の一つです。そして、対話を必要としないような活動だけをしたり、自分と同じようなマスクをかぶった人たちとだけ関わろうとします。ちなみに、「リアルなからだ」を必要としていないゲームの世界の中では、「自分の頭の中にしか存在していない空想上の自分」を主人公にして色々な活動をすることが出来ます。ゲームの世界の中には「自分と対等な存在としての他者」は存在しないので、自分をさらけ出さなくても遊べるのです。でも、自分のからだを使ってリアルな世界で遊ぶためには「自分」をさらけ出す必要があります。その時、対話が出来ない子どもたちは、自分だけが主人公でいようとして様々なトラブルを引き起こすのです。そして、対話が出来ない子を見ていると、お母さんとの対話も出来ていません。それは、お母さんが自分の要求を子どもに伝えるだけで、子どもの言葉に耳を傾けていないからなのでしょう。

2023.08.24

コメント(0)

-

「子どもをつながりのなかに連れ出そう」(子どもを孤独にしないために)

亡くなった志村けんが、「カラス なぜなくの カラスの勝手でしょ」と歌って、子どもたちの間で流行りましたが、この「自分がやりたいようにやって何が悪い」という意味の歌詞が、大人や社会に支配、管理され、遊びと、自由と、仲間を失ってしまった子どもたちの心に響いたのでしょうか。ちなみに、この替え歌が生まれたのは1980年代の初めの頃だそうです。1980年代の初めといえば、もう40年以上も前のことですが、でも、今の子どもたちの心の中にも「自分がやりたいようにやって何が悪い」という想いは強くあります。うちの造形教室でも、自分勝手にトンチンカンなやり方をしてうまく行っていな子に、「こうやったらいいよ」と教えようとすると、「自分がやりたいようにやってもいいじゃん」というような反応が返ってくることがあります。でも当然、自分勝手なやり方ではうまく行きません。それで諦めます。それを繰り返すのです。だから、全然進歩しません。そのうち、何にも手を出さなくなります。それでも、「たいくつだー」とは言うのです。言う通りにやらないから出来ないのに、「先生の教え方が悪いからだ」と言われたこともあります。またこういう子は、他の子のやり方にも興味を示しません。隣の子はちゃんとできていても、そのやり方を見ようとはしないのです。見るに見かねて私がやってあげても、私のやり方を見ようとしないで、私に任せて自分は他のことをやって遊んでいます。「本に書いてあるよ」と言っても、本を見ようとしません。あくまでも「自分のやり方(思い込み)」にこだわるのです。そして、そのような生き方をしている大人も増えてきました。そのような意識で子育てをしている人も増えてきました。そのような生き方をしている人は積極的に他者とつながろうとしません。「他者とつながることによって生まれるわずらわしさ」を知っているからです。職場などでも、役割によるつながりは引き受けても、職場以外の場でのプライベートなつながりは求めません。趣味や興味が共通する少数の仲間とのつながりは大切にしますが、「自分とは異なる考え方、感じ方をする人」とのつながりは拒否します。また、「自分とは異なる考え方、感じ方をする人」に興味もありません。他者の視点、他者の感じ方にも興味がありません。そして、「自分の考え方や感じ方」だけを大切にします。ネットで情報を集めるときも、自分にとって都合がいい情報しか受け入れません。また、そのような人は、自分とは異なる変え方や、感じ方や、行動をする相手に対して平気で非難、否定するようなことを言います。そして常に「自分だけが正しい」というようなことを言います。ネットなどで、自分とは異なる考え方や感じ方の人を見つけると、誹謗中傷などを書き込み相手の考え方や感じ方を否定しようとします。でも、話し合おうとはしません。話し合いは拒否するのです。だから匿名で言いたいことだけを言うのです。そのような人は「自分」という砦の中に閉じこもって「自分」を守ろうとしているのでしょう。でもだから成長することも、変わることも出来ないのです。問題はこういう感覚で子育てをする人が増えてきてしまったことです。そういう人は子どもの言葉にも、周囲の人の言葉にも耳を傾けません。周囲の人が見るに見かねて助言をしてくれても、それを非難中傷と受け取り、怒りで返します。子どもを自分の想い通りに育てようとします。そして、子どもがお母さんの期待に応えることが出来ないと罵ります。打ったり否定したりします。また、仲間と助け合って子育てをしようともしません。自分とは異なる子育てをしている人を見ると、自分のやり方が否定され、自分が非難されているように感じてしまうからかも知れません。その結果、ドンドン苦しくなっていきます。でも、助けを求めることも出来ません。わが子にそういう大人になって欲しくないのなら、子どもを「子どもと子どものつながり」、「子どもと大人のつながり」、「自然や、言葉や、文化とのつながり」の中で育ててあげてください。お母さんも、仲間とのつながりの中で子育てをしてください。からす なぜなくのからすは 山にかわいい 七つの子があるからよ かわい かわいとからすは なくのかわい かわいとなくんだよ「子どもとのつながり」を失ったカラスは、勝手になくのでしょうね。

2023.08.23

コメント(0)

-

「問題解決に必要なのは方法論ではなく、正しく理解することです」

世の中には子どものことで悩んでいる人や、自分のことで悩んでいる人が山のようにいます。また、パートナーや知り合いのことで悩んでいる人もいっぱいいます。それで、多くの人がその問題を解決する方法を探しています。でも、いくら熱心に「問題を解決する方法」を探しても見つかりません。また、見つかったように感じてその方法を試しても、多くの場合、思い通りの結果にはなりません。なぜなら、「今、目の前にある問題」は、「それまでの目に見えない原因の積み重ねの結果」だからです。今の状態に至るまでには長い時間がかかっているのです。その時間を無視して、いきなり結果だけを変えようとしても変えられるわけがないのです。「頭が痛い」とき、痛み止めを飲むのは一つの解決方法です。でも、痛み止めを飲んでも「なぜ頭痛が発生しているのか」という原因を放置したままなら、状態はさらに悪化していくでしょう。そしてやがて、痛み止めでは対処できない状態にまでなってしまうかも知れません。心の病やからだ全体の病にまでつながってしまう可能性もあります。でもそんな時は、安易に解決方法に頼らずに、「なぜそういう問題が起きているのか」ということをちゃんと理解しようとすることで、特別な対処などしなくてもその理解の進みに合わせて問題は自然と解決していくのです。なぜなら、ちゃんと理解しようと意識することで、その人の思考の働きや、感覚の働きや、行動が統合化され、相手にも影響を与えていくからです。頭で考えた方法論だけで問題を解決しようとしているからいつまでたっても問題が解決しないのです。それどころか状態が悪化してしまうのです。これは子育ての問題でも、自分自身の生き方の問題でも、夫婦の問題でも、社会の問題でも同じです。「仏教」は、お釈迦様がこの世界の実相や、命や、苦しみの意味を理解しようとした思索の軌跡をまとめ、みんなにも伝えようとしたことで生まれました。お釈迦様が説いたのは、「○○を信じなさい」というものではなく、「正しく理解しなさい」ということを伝えようとしたものなんです。「仏教」という宗教を伝えようとしたのではないのです。お釈迦さまの教えを伝える過程で「仏教」という宗教になったのです。「子どもがゲームばかりやって勉強しない」という問題に悩んでいる人はいっぱいいます。でも、急に子どもがそのような状態になったわけではないですよね。今の状態は、そこに至るまでの色々な原因が積み重なった結果ですよね。長い時間をかけてその状態が作られたのですよね。その「色々な原因」に対する理解がないまま、「結果としての今の状態」だけをいきなり変えようとしても無理に決まっているのです。もし今の状態を変えたいのなら、生活の中に新しい要素を取り入れて子どもの意識や感覚や思考や行動が少しずつ変わっていくのをじっくりと待つ以外にないのです。今の状態に至るまでに長い時間がかかっているのなら、それが変わるための時間はもっと長くかかるのです。それに、子どものこのような状態を問題視しているのはお母さんだけです。子ども自身は悩んでいません。自分の状態を「問題」だとは感じていません。「問題」が存在しているのはお母さんの心の中だけなんです。だから、お母さんが子どもの状態を「問題だ」と考え、直そうとした時点で子どものと対立が発生してしまうのです。そして、子どもは「自分」を守ろうとしてさらにかたくなになってしまいます。そして、親子の関係がこじれます。親子の関係がこじれれば、さらに問題の解決が困難になります。例えばですが、子どもがゲーム漬けになってしまっていてこれを変えたい時には、子どもに「ゲームをやめなさい」と言うのではなく、お母さん自身も子どもと一緒にゲームをしてしまうという方法もあります。子どもと一緒にゲームをすることで、子どもがゲームに何を求めているのかが理解できるかもしれません。子どもとの会話も増えるでしょう。親子の関係も変わるでしょう。そうしたら、自然と子どもも変わっていくかも知れません。周囲の状況が変われば子どもも変わるのです。子どもだけを変えようとするから子どもが変わらないのです。

2023.08.22

コメント(0)

-

「全体と関係性を観る力を育てる」(時間を観る)

今日の話は少し面倒くさいです。宇宙とか永遠というような面倒くさい話が好きな方はお読みください。全ての存在や、すべての事象は100%「全体」とつながり、全体との関係性の中で存在し、全体との関係性の中で発生しています。「私という存在」も、宇宙発生以来の時間の流れと、宇宙全体を支えている関係性によって支えられています。極端な言い方をしてしまえば、宇宙が生まれなければ私も生まれなかったし、こういうブログを書くこともなかったということです。もう少し具体的に言えば、皆さんのからだを構成している物質の多くは、地球以外の星の中で創られ、星が最期を迎え爆発する時に宇宙にバラまかれたものです。そういうものが集まって地球が創られ、私たちはそれを直接取り入れている植物や生き物を「食べ物」として取り入れることでからだの中に取り入れ生きているのです。皆さんの命を支えている「血」の中で重要な働きをしている「鉄」も、太陽よりも大きな星の中で創られたものです。(このような話にご興味のある方はこちらのホームページ「鉄の起源(宇宙の創造から生物の進化まで)をご覧になってみて下さい。)こういう話は皆さんの生活には関係ありませんが、皆さんの存在には関係しています。そしてそれは皆さんの生き方にも関係しています。こういう「つながり」を忘れてしまい、「人間だけは特別だ」と思い込んでしまったから環境が破壊され、不自然な形で心とからだを病む人が増えてしまったのです。本来、老化も病気もこういう流れの中で起きている自然現象なんです。だから原則としてはそれを阻止するのではなくうまく乗り切ればいいのです。波を阻止するのではなく波乗りのようにその波をうまく使って楽しんでしまえばいいのです。それを阻止したり、管理しようとするから波に巻き込まれたりして被害が大きくなってしまうのです。自然の一部として存在している人間が、自然を相手にして勝てるわけがないのです。子どもの成長に対しても同じです。子どもの成長も自然現象なんですから。科学の力によって老化や病気を全て防いだら人類の進化は止まります。文化や文明の進化も止まります。子どもは生まれなくなります。人口が減らないのに子どもが生まれたら困るからです。(老人たちのための臓器移植用に、工場で子どもを生産するようにはなるかも知れませんが・・・)そして、人間の人間らしさは消え、機械と一体化して生きることになるでしょう。でも、その時点でもう「人類」は滅亡しているのです。それは「子どもを守るため」と子どもを狭い部屋の中に閉じ込めるのと同じ発想です。そんなことをしたら子どもの成長は止まってしまいます。そして成長が止まれば内部崩壊が始まります。「私という存在」は、自然の働きによって生みだされている風や波と同じ「自然現象」に過ぎないのです。「私」を「かけがえのない存在」として認識しているのは「私の意識」だけです。脳の神経細胞が作り出している意識の中以外には「私」という存在は存在していないのです。問題はその「意識の中の私」なんです。これは「私」が実際に存在している現実世界から切り離されています。「意識」という働きを支えている脳も神経細胞も、からだも全てダイレクトに外の世界とつながっているのですが、「私」という意識だけが外の世界から切り離されているのです。それは、コンピューターが創り出す仮想空間の中の世界と似ています。コンピューターの配線は現実世界とつながっていますが、コンピューターが作り出す世界は現実世界とつながっていないですよね。人間の「意識」というのは、コンピューターが創り出した仮想空間のようなものなんです。だからもともと現実世界とは別のものなんですが、人間は意識が作り出した世界を現実世界の中でも実現しようとしてきたのです。だから文明や科学が進歩してきたのですが、でも、それが行き過ぎた結果自然が破壊され、自然の一部として存在している人間にも困った影響が出てしまっているのです。さらに人間は、遺伝子操作や人間の機械化によってとうとう人間までも作り変えようとし始めました。ケガがすぐ直ったり恐怖を感じない兵隊を遺伝子操作で作ろうとしている研究もあるそうです。また、目の色、身長、知能、スタイルをオーダーして遺伝子を改変し、望み通りの容姿、知能を持った子どもを生ませようとする研究もあるようです。(これはもう、ある程度は可能なようです。)今まではSFの中だけの話だったのですが、いまでは、その実現に向けて科学者たちが実際に研究しているのです。これを、「さらに人類を発展させるよい話」として受け取る人もいますが、私には「人類の自滅につながる恐ろしい話」にしか思えません。どうしてそういうことを考える人が出てくるのかというと、現代社会が目先のことばかりにとらわれていて「時間に即して物事を考える」ということが大切にされていないからです。これは政治システムとも関係しています。時間の流れを大切にしない人は、因果のつながりや、他者や自然との関係性も大切にしません。「つながり」や「関係性」は時間の流れの中で生まれるものだからです。そして、そのような人は何でも自分の思い通りにしようとします。思い通りにならないと力づくで何とかしようとします。そして相手が壊れます。また、時間を大切にしない人には空間も存在しません。そのような人に存在しているのは「私」という意識の中だけに存在している、他者から切り離された「今という時間」と「ここという空間」だけです。子どもたちも「今」「ここ」を大切にしていますが、子どもたちの「今」と「ここ」は、「つながりあった時間」と「つながりあった空間」が交差する点としての「今」「ここ」であって、大人が生きている、「つながりから切り離された今、ここ」ではありません。「つながりあった時間」と「つながりあった空間」が交差する点としての「今」「ここ」は自由に動くことが出来ます。縦糸と横糸が動けば、交差する点も動きますよね。でも、つながりから切り離された「今」「ここ」は意識の中に固定されているので動きません。

2023.08.21

コメント(0)

-

「子どもたちの今を考える」(本来の子どもらしさを失った子どもたち)

Yahooニュースに、発達障害の傾向持つ「グレーゾーン」児童が増加、診断名つかず…悩み抱える保護者たちという記事が出ていました。そんなことは、仕事を通して毎日、大勢の子どもとかかわっている人たちが大分以前から感じている「当たり前のこと」です。でも医者と呼ばれる人たちはそうは考えないようで、この記事に出てくる医者も 相談は年々増えており、同大の子どものこころ専門医・鈴木雄一医師(44)は、発達障害の認知が進んだことに加え、コロナ禍によって家で過ごす時間が増え、見過ごされてきた障害に気付きやすくなったことが背景にあると説明する。などと、おかしなことを言っています。つまり、「現象自体が増えたのではなく検査数が増えたから、結果、そう判断される子が増えたように見えているだけだ」「増えているように見えるのは錯覚だ」ということを言いたいのでしょう。(この論理は色々なところでよく使われています。それだけ「変化」を認めたくない人がいっぱいいると言うことなのでしょう。)でも、最初にも言ったように、これは、日々子どもたちと接している人たちが感じている事実とは大きく異なります。特に、何十年と長い間子どもと関わってきた人ほど、子どもの変化を強く感じています。私も感じています。それに、この医者の言うことが事実なら学級崩壊が増えている事実を説明できません。学校に行けない子、行かない子、行かせたくない親が増えている事実を説明できません。それに、学級崩壊が起きていなくても、一クラスの人数を少なくして、補助の先生も入れなければ子どもを落ち着かせることが出来ない、授業をすることができないのならそれは異常な状態なんです。それは、子ども自身が自分の意思で長い時間ジーッとしていることが出来ないということを意味しているからです。最近の子しか知らない人は、「子どもってそういうもんでしょ」と思うのかも知れませんが、それは、今の日本では、「そういう状態の子」が「当たり前」になってしまっているからに過ぎません。違う時代の子や、他の国の子のことを知らないからです。今の日本の子どもの状態は、子ども本来の状態ではないのです。それが「普通」になってしまっているから分からないのですが、それが「普通」になってしまっているという事自体が異常なんです。最近の子は、ゲームや動画などの視覚的な刺激があればジーッとしていられるのですが、視覚的な刺激がない状態ではジーッとしていることが出来ません。強い視覚的な刺激は脳を麻痺させます。そして感覚の働きや思考力を停止させ、意志と意欲を奪い、受動的にさせます。それが毎日だと子どもの成長にも困った影響が表れます。また、からだを使った遊び、群れてあそぶ遊び、作ってあそぶ遊び、チャレンジしてあそぶ遊び、仲間との対話、大人との対話を失ってしまった今の日本の子どもたちは、子どもらしい能動性、意欲、思考、感覚、創造性、想像性が萎えてしまっています。そして色々なことに対して受動的になってしまっています。失敗を非常に恐れます。人目や人の評価を気にします。人と違うことを恐れるので「自分の意見」を言いません。そして、自分で自分の心を自制しコントロールする能力が育っていないので、ちょっとしたきっかけでパニックになります。そしてこれは子ども本来の状態ではないのです。このような状態の子どもたちでは、私たちの祖先が築き上げてきたものを受け継ぎ、発展させることが出来ないからです。最近の子は消費することは出来ても、創造し、伝承することが出来ないのです。もちろん、そうでない子もいっぱいいることは知っています。でも、そういう状態の子が多数派になってしまっているのは事実なのではないでしょうか。だから、付和雷同的に他の子に合わせる事なく、自分の頭で考え、自分の感覚で感じ、自分の意思で能動的に行動しようとする子ほど、学校の中で違和感を感じて、学校に行くのが辛くなってしまうのです。学校は、学校に適応できない子、学校に来ない子を問題児扱いしますが、本当にそうなのでしょうか。

2023.08.19

コメント(0)

-

「話し合うことの大切さ」

(昨日からの続きです)「群れ」を維持しているのは「共有」と「話し合い」です。象やイルカや猿も群れを作りますが、彼らは「共有」だけでつながっています。生活の共有、ルールの共有、安全と食料の共有などです。人間の群れにおいても「共有」は大事です。「言葉」も共有されることで存在しています。様々な生活習慣や、感じ方や、考え方も、共有されることで存在しています。「お金の価値」も「お金の価値」をみんなで共有することで生まれています。子どもの群れは「遊び」を共有することで成り立っています。さらに人間は話し合うことで、共通の想い、共通の目的を持つことが出来ます。また、「三人寄れば文殊の知恵」のことわざ通り、新しい発想を得たり、新しい変化にも対応することができます。話し合いがなければ「一人の体験」は「一人の体験」のままですが、話し合うことで「一人の体験」を「みんなの体験」にまで広げることが出来るのです。そしてそれが、人間の意識や、知能や、心の成長を支え、「話し合う」ということが出来ない象やイルカや猿とは異なった進化を人間にもたらしたのです。ただ問題は、現代社会では、「共有」という部分は「お金の価値の共有」や、様々な価値やインフラの共有などという形で現代社会でも残っていますが、「話し合う」という文化が消えかかってしまっていることです。話し合わないことには「共通の想い」も「共通の目的」も持つことが出来ません。新しい考え方、新しい価値観とも出会えません。他者の視点も出会えないし、お互いに理解し合うことも出来ません。それはまた「自分」とも出会えないと言うことを意味しています。人が自分のことを知るためには、他の人と出会い、話し合う必要があるからです。「他の人の考え方を知るためには本を読めばいいのでは」と考える人もいるかも知れませんが、対話の体験がないまま、本で他の人の考え方を読んでも、相手の言葉を自己流に解釈してしまうだけなので、自分の世界は広がらないのです。「自分の世界」を広げるためには「自分の世界の外の世界」と直接出会う必要があるのです。そしてそれは、生身の相手との対話でしか可能にならないのです。花と対話するためには「リアルな花」と向き合う必要があるのです。見るだけでなく、触れ、匂いを嗅ぎ、直接その存在感を感じることでしか対話は生まれないのです。これは人間と対話するときでも同じです。Zoomなどで画面越しで対話するのと、手を伸ばせば触れることが出来る状態で対話するのとではまったく異なった働きを人間にもたらすのです。そのような対話をすることなく、いくら自分で自分のことを考えても、本を読んでも「自分のこと」は分からないし、「自分の外の世界」と出会うことも出来ないのです。いくら知識をいっぱい覚えても、リアルな相手との対話がなければ「量の変化」はあっても「質の変化」が起きないのです。質の変化が起きないので、群れの体験がないまま大きくなった子は「子どもがそのまま大きくなったような大人」に成長します。それはつまり、「大人としての知性や、分別や、人間性を備えた大人」には成長しないと言うことです。そしてそういう人は、必要以上に「人の目」を気にします。そして自分もまた他の人を見かけだけで評価しようとします。「話し合いを通して他の人の中身と出会う体験」がないまま育ってしまっているので、見かけだででしか人を判断できなくなってしまうのです。

2023.08.19

コメント(0)

-

「群れて生活することで人間は人間らしさを得ることが出来たのです」

昨日も書いた通り、人は一人では生きていくことが出来ません。これが「人間」という動物の特性でもあります。だから古来から人間は群れて暮らしてきたのです。そして群れて暮らしてきたから文化が生まれ、村が生まれ、都市が生まれ、国が生まれ、文明が生まれたのです。言葉も、知識も、感覚や思考も、様々な技術も、人間らしさと呼ばれるものも、「群れ」があったからこそ生まれ、伝えられ、進化、成長してきたのです。「群れる」ということこそが、人間を人間たらしめた一番大きな要因なんです。でも、現代社会ではその群れは抽象的、間接的なものになってしまいました。直接目を見て、直接肌を触れ合い、直接一緒に行動し、直接声で話しかけ、お互いに顔を見合わせて笑い合い、一緒に歌い、一緒に踊るようなつながりによって支えられた群れは消えました。今でも、そういうことはやっていますがそれは「群れのつながり」の中ではなく、「個と個のつながり」の中でだけです。便利な機械が生まれ、便利なインフラが整備されることで、「群れ」に依存しなくても、安全や食料を得ることが出来るようになりました。また、群れによる助けがなくてもお金さえあれば日々の生活には困らなくなりました。その結果、日々の生活を支えてくれていた群れは消えました。でも、ここで問題が起きてしまっているのです。群れが消えてもお金さえあれば大人の生活は困りませんが、群れが消えてしまった状態では子どもが育たないからです。人類の成長や進化が「群れ」の中で生まれ、成長したように、子どもの成長にもまた「群れ」が必要なのです。子どもの成長は進化の繰り返しでもあるからです。たしかに、衣食住の世話をし、安全を見守り、色々な教室に通わせ、幼いころからお勉強をさせれば「個」としての能力は高くなるかもしれません。(ただし、その優位は思春期頃には崩れますけど・・・)でも、確実に言えることはそのような子育てで育てることが出来るのは「(中途半端な)AI的な能力」だけであって、「人間的な能力」は育てることが出来ないということです。その「人間的な能力」とは何かというと、「つなげ、統合する能力」です。科学は「分析する能力」には優れていますが、この「つなげ、統合する能力」は人間しか持っていないのです。だから科学はデータを出すことは出来ても、その意味を解釈することが出来ないのです。またそれは、仲間を作り、群れを作り、みんなで支え合うつながりを作り出す能力でもあります。幼いころから群れとのつながりから切り離され、物や機械を相手に遊び、生活し、育って来た子でも、ネットを介してならつながることが出来ますが、でも、「ネットを介してのつながり」では安心も幸せも得ることが出来ません。「ネットの世界」は「夢や蜃気楼の世界」と同じで、あっという間に消えてしまう可能性があることをみんな知っているからです。また、つながりの体験がない状態で育ち、大人になった人は子育てでも苦労します。子どもとどう関わったらいいのかが分からないからです。だから子育てやしつけも、お金を出して専門家に任せようとします。そして今、そういうお母さんやお父さんが増えてきています。

2023.08.18

コメント(0)

-

「人は一人では何もできない」(つながる力を育てる)

世の中には、人生を「勝ち負けを競うレース」と認識している人がいっぱいいます。そのような人は、子どもが小さい時から色々と学ばせ、色々なことを他の子よりも早くスタートさせれば、最後までそのリードを保って「人生レース」を勝ち抜けると思っているのでしょう。確かに、早くスタートを切れば(少なくとも)レースの序盤では(10才頃まで)優位に立つことが出来ます。でも、10才を過ぎたころから色々と失速し始めます。そして「こんなはずでは・・・」という状態になります。それでも子どもは自分のプライドのため、親を失望させないため、親に叱られないために必死になって頑張ります。そして、自己肯定感を失い孤独になっていきます。このような子育てをしている人は根本的なところで勘違いしているのです。そもそも「人生」は勝ち負けを競うレースではありません。勝ち負けを判断する基準もありません。どんな生き方、人生であっても、自分自身が満足すればいいのです。実は、人生は「レース」というよりも「アート」に近いのです。「アート」の世界に勝ち負けはありません。ただ「喜び」があれば「アート」は成立するのです。「遊び」も同じです。そして、子育てもまた「アート」です。「喜びがない子育て」は、単なる作業や労働に過ぎません。そして、そういう「喜びのない子育て」を受けた子は「喜びのない人生」を歩むことになるでしょう。だからこそ、子どもたちには競争に勝つことよりも、仲間とつながり、みんなで喜びを分かち合うような体験をさせてあげて欲しいのです。遊ぶことだけでなく、学ぶことにも、みんなとつながることにも喜びを感じるように支えてあげて欲しいのです。人生は勝ち負けを競うレースでもないし、個人競技でもありません。それは単なる思い込みです。実際、どんなに高い能力を持っていても周囲の人の協力がなければ何もできないのですから。逆に、その人自身の能力はそれほど高くなくても、色々な人とつながり合うことが出来る人はみんなの能力を集めて大きなことが出来るのです。人生を幸せに生きるために必要なのは競争に勝つ能力ではなく、みんなと仲良くする能力なんです。人と人をつなげる能力を持った人はみんなから大切にされます。そして、その能力がある人は子育ても楽しむことが出来ます。

2023.08.17

コメント(0)

-

「子育ては先ず子どもとの対話から始めましょう」(子育てが思い通りにいかない理由)

全ての事象は相互作用によって起きています。それはつまり、この世の中は相手との関係性によって動き変化しているので、自分の要求を一方的に相手に押し付けても、思い通りの結果にはならないということでもあります。擬人化した言い方をすれば、「いくら強く働きかけても、相手の同意がなければ何も出来ないし、何も起きない」ということでもあります。握手しようとして手を出しても、相手が手を出さなければ握手は成り立たないのです。これは、相手が人間でなくても同じです。水を掴もうとしても掴めません。でも、氷なら掴めます。だから、対話を通して相手の状態を知り、その相手の状態に合わせる必要があるのです。ちなみに、「対話」というと「言葉での対話」しか思いつかない人も多いですが、言葉を話すことが出来ない相手とも対話することは出来ますからね。産まれたばかりの赤ちゃんとだって対話できるのです。もっと言えば、石や木とでも対話が出来るのです。卵をお椀の縁に当てて割るような場合も、「卵を割る」という行為に関係しているお椀と、卵と、自分の手の状態をよく知り、その三者がちゃんと対話しないことには卵は上手に割れないのです。割れたとしてもグチャグチャになってしまう可能性が高いです。いくら自分の腕の使い方だけを学んでも、腕の使い方をマニュアル化しても、自分の行為に関係してくる相手のことをちゃんと理解し、相手の状態に合わせなければ想定外の結果にしかならないのです。そもそも、人は「自分の手」でさえ、自分の思い通りにはコントロール出来ません。自分の手を自分の思い通りに動かせるようになるためには、「自分の手」との対話が必要になるからです。不器用な人は「自分の手との対話」が苦手なんです。でも人はそのことに気づきません。そしてうまく行かないと相手のせいにします。子どもに「早くしなさい」と言って早くしないと、それは「言うことを聞かない子ども」のせいにしてしまいます。子どもの状態を無視してお母さんの要求を一方的に押し付けても、子どもが動けるわけがないのに、お母さんたちは「無理な要求をしている自分」ではなく「無理な要求に応えない子ども」に責任を転嫁しているのです。皆さんは利き手でない方の手でも、利き手と同じように字を書くことが出来ますか。多分出来ませんよね。自分の手なのに自分の思い通りにはならないのです。ましてや子どもは自分とは違う意識、感覚、思考、意志、知識を持った「自分とは別の人間」です。そういう相手を思い通りに動かそうとしても無理に決まっているのです。それが出来る相手は自分の意思を持っていないロボットだけです。皆さんは自分の子どもをロボット化したいのですか。子どもをよく観察もせず、子どもと対話もせず、子どもの言葉にも耳を傾けず、一方的に自分の想い通りに子どもを動かし、成長させようとしている人はそんな「当たり前のこと」が分かっていないのです。そういうやり方で子育てをしていても、子どもは自分の成長本能に従ってそれなりには育ちますが、自分らしさや、自分の才能や、周囲との人との人間関係を作る能力も育てることが出来なくなってしまう可能性が高いです。ただ、問題は「他者との対話」が苦手な人は、「自分との対話」も苦手だということです。だから、自分が抱える問題点を認識できないのです。そういう状態の人は、「自分の感覚との対話」をレッスンすれば、「自分との対話能力」も高まるのですが、そもそもその必要性を感じないので、そういうレッスンは受けません。発達障害の子もこの対話能力に問題を抱えています。だから、様々な遊びを通して「自分の感覚との対話」を促せば状態は落ち着いていくと思います。でも、昔はそのような遊びもいっぱいありましたが、今では「子どもの感覚の育ちを支えるような遊び」の多くは消えてしまいました。それが子どもたちの対話能力の低下ともつながっているのです。私は、それも発達障害の子の増加と関係しているような気がします。言葉だけ覚えても対話は出来ないのです。

2023.08.16

コメント(0)

-

「心とからだの健康管理」(〝病は気から〟とは)

「病は気から」という言葉があります。気持ちが張っていたり、楽しいことに満たされているときには病気もしないし、からだも軽いし、自由に動くことが出来るのに、その張りが崩れたり、悲しいことや苦しいことや不安に満たされている時には、ちょっとしたきっかけで簡単に体調も崩れます。病気にもかかりやすくなります。心の病にも入りやすくなります。日常的に能動的に感じ、考え、行動している人は比較的元気だし、あまり病気もしません。でも、指示がないと動けないような人は簡単に心とからだの調子を崩します。人は、細菌やウィルスがあるから病気になるのではありません。その人のからだが、その細菌やウイルスの働きに感応し、その働きに巻き込まれてしまうから病気になるのです。だから、同じものを食べたのに食中毒を起こす人と、全然何ともない人がいるのです。同じような薄着でもなんともない人もいれば、すぐに風邪をひいてしまう人もいます。同じ音や匂いがある環境で生活していてもなんともない人もいれば、すぐに体調を崩してしまう人もいます。そういう場合「鈍いから」という言い方もしますが、「鈍さ」は「強さ」でもあるのです。コロナでも、同じ環境にいても「すぐコロナにかかる人」と「かからない人」がいます。マスクをしなくてもワクチンを打たなくてもコロナにかからない人もいれば、マスクをしていてもワクチンを打っていてもコロナにかかる人もいます。一緒に暮らしている家族でも、簡単にかかる人もいればなかなかかからない人もいます。大抵、みんなの世話をしている「お母さん」は、家族みんなが病気になっても「私が倒れたら・・・」と気が張っているのでそう簡単には病気になりません。でも、みんなの病気が収まってきた頃に病気になります。連れ合いを亡くすなど悲しいことがあると病気になりやすくなります。こういう体験的事実を通して「病は気から」という言葉が生まれたのだろうと思います。もちろんそれは程度問題です。その「毒」の強さがあるレベルを越えたらどんなに元気な人でもみんなやられてしまうでしょう。私が言いたいのは「ちょっとの量の毒でもすぐに反応してしまう人もいれば、ある程度までなら耐えられる人もいる」という話です。病気は「病気の原因」と「その原因に反応するからだ」の両方がそろわないことには起きないのです。菌やウィルスがあるだけでは病気にならないのです。花粉が飛んでいてもからだが反応しなければ花粉症は起きないのです。逆にどんなに身近にあるものでもからだが反応してしまったら病気になるのです。太陽の光にも過剰反応してしまい、屋外に出ることが出来ない人もいます。身近にいる蚊に過剰に反応してしまうからだの人もいます。でも、現代人はその原因を取り除くことばかりに夢中になっています。生活の周りから病気の原因になるようなものを取り除こうと除菌生活にいそしんでいる人も多いです。テレビもそのようなような生活を扇動しています。確かに、今、その病気で苦しんでいる人にとってはその原因を取り除くことは非常に大切なことだとは思います。でも、今はまだ健康なのに、病気にならないようにと先回りしすぎると、余計に病気にかかりやすいからだになってしまうのです。最近は「清潔は善だ」という新興宗教にはまっている人がいっぱいいます。そういう大人が増えたことで、泥んこに触らせてもらえない子、自然の中で遊ばせてもらえない子も増えてきました。ちょっと泥んこがついただけで「手を洗いなさい」と言われる子もいっぱいいます。ドングリを拾っていて、傍にいたお父さんに「そんな汚いもの拾うんじゃない」と叱られている子どもを見たこともあります。でも、そういう生活を繰り返していると、子ども自身も汚れることを極端に嫌うようになってしまうのです。家の外の世界や自然に対する恐怖心や不安も強くなります。自然の中で遊ぶことが出来ない子どもも出てきます。でも、「受け皿としてのからだ」を強くする方に意識を向けずに、原因を取り除くことばかりに夢中になっていると、どんどんからだが弱くなって行くのです。すると、さらにちょっとしたことで病気になるようになってしまうのです。するとさらに原因探しと原因の排除が始まり、悪循環が進行していき、どんどん心とからだが弱くなっていきます。どうして、日常的に能動的に感じ、考え、行動しているような人は心とからだの調子を崩しにくいのかというと、能動的に動こうとする意志の働きによって頭と、心と、からだが統合されているからなんです。そのことで生命システムが活性化するので、多少の損傷があってもすぐに再生するのです。だから、別に病気になるような原因がなくても、悲しいことや苦しいことがなくても、いつも、頭と心とからだを別々に使っているような人は、心とからだの調子を崩しやすいのです。実際、子どもの声を聞いているだけで苦しくなる人もいっぱいいます。

2023.08.15

コメント(0)

-

「遊んできたよ」

12日、13日と山北町にある「ペガススの家」という所で大勢の親子と遊んできました。私は、「冒険クラブ」という屋外で遊ぶ活動を20年近くやっていますが、これはその仲間達と一緒に遊ぶ夏合宿のようなものです。合宿は毎回テーマが決まっていて、今回は「劇遊び」と「音遊び」と「お化け屋敷作り」でした。自分の興味に合わせてどこかのグループに参加して、同時進行的に活動して、最後にみんなに発表するという形でやりました。「劇遊び」は宮沢賢治の「注文の多い料理店」をやりました。私は導入だけやってあとはお母さんと子ども達に任せました。私の活動に参加しているお母さん達はそういうのに慣れているので。ただ、「注文の多い料理店」を原作通りには出来ないので、主人公を「兵隊さん」から、その兵隊さんを食べようとしている「山ネコ」に変えました。そして、原作では兵隊さんは生き延びるのですが、この劇ではネコに食べられてしまいます。どうやって兵隊さんをだまし、食べてしまうのかも、お母さんと子ども達で考えました。短時間でぶっつけ本番だったのにも関わらず、すごく素敵な劇が出来て楽しめました。冒険クラブのお母さんや子ども達はすごいです。腹を空かせた山猫たちが集まって会議をしています鳥を捕まえようとしても逃げられてしまいます。それで、時々やってくる人間をだまして食べる事にしました。で、あれこれ知恵を絞って色々な工夫をしました。壁の向こうに山猫たちが隠れています。「扉」の工夫も面白かったです。この看板には「この おりょうりを おたべください」と書いてあります。この時点ではまだお料理はありませんが、新聞紙などを使って美味しそうなお料理を作ってこのイスの上に並べました。で、兵隊さん達がお料理を食べている隙に襲うのです。で、襲われて食べられてしまいました。めでたしめでたし。(これは山猫の気持ちです)私は、こんな風に自分たちで工夫して自由に展開できる劇遊びが大好きです。あと好きなのが「音遊び」です。これは、普段、音の活動をしているお母さんにリーダーになってもらいました。このときは「色」を「音で表現してみよう」というテーマでやっていました。普段はやんちゃな子ども達が、真剣に他の人が出す音に耳を傾けて一緒に音空間を作ろうとしていたのが印象的でした。ちなみに「音に耳を澄ます」と言うことは、「心に耳を澄ます」ということにもつながります。それは「聞く力」の原点です。で、これが迷路+お化け屋敷です。みんなの工夫があれこれ見られます。あとは定番のこんな遊びもやりました。お猿のような子ども達です。柱を登っている途中の子もいます。右側の薄暗いところにも数人潜んでいます。分かりますか。

2023.08.14

コメント(0)

-

「努力を強制しないで下さい」

人間が成長するためには「学び」と、「工夫」と、「努力」が必要です。「学び」には「知識を通した学び」と「体験を通した学び」の二種類があります。そして幼い子ども達はまず「自分の力」で学ぼうとします。親が教えても、ああしろ、こうしろと指示や命令を出しても聞き入れません。叱っても叩いても子どもの内側には届きません。「自分で発見したこと」や「自分の成長に必要なこと」以外は、子どもの心とからだの内側に入っていかないように出来ているからです。子どもの生命はそういう風に出来ているのです。そしてこれは、皆さんが毎日体験している通りですですよね。この時、子ども達は、「体験」と「工夫」によって学んでいます。この「体験」には、ただ見たり聞いたりすることも含みます。自分はやらなくても、見たり聞いたりするだけで子どもは「自分の育ちに必要なこと」はちゃんと吸収するのです。うちの幼児教室でも、教室の時には何もしないのに家に帰ってからその遊びをしているという子が結構います。その場では見ているだけ、聞いているだけなんですが、それもまたちゃんとした「体験」なんです。だから、「うちの子は参加しないから興味がないんだ」とか、「見ているだけで参加しないんじゃ無意味だ」などと考えないで下さい。「見せてあげる」というのも「体験させる」のと同じ働きをするのです。子どもの「学び」はまず自分の内側から起きます。子ども達の好奇心はその現れです。ただ問題は、その「内側の学び」は大人には見えないということです。それに子どもは「自分の成長に必要なこと」だけを学び、「大人の都合に合わせたこと」は全く学ぼうとはしません。当然、「社会の変化」にも合わせません。社会がこんなにも近代化していても、子ども達は古代人だったときと同じように考え、感じ、学ぼうとします。なぜなら「自分の成長に必要なこと」は「大人の都合」ではなく、「遺伝子の都合」によって決まっているからです。そのため、子どもの「内側の働き」を信じることが出来なかったり、成長を急がせたい大人達は、知識や指示や命令で子どもを教育しようとします。その時、大人達は子ども達に「努力」を求めます。そして、「努力しないから成績が上がらないんだ」、「努力しないからうまくならないんだ」と子どもを責め、追い立てます。アメとムチを使って子どもをコントロールしようとすることもあります。これは勉強の場でも、スポーツの場でも同じです。そうして、成績が上がらないことや、上達しないことを子どものせいにします。でも、追い立てられてやるのは「努力」ではありません。自分の意志でやるのが「努力」なんです。そして、自分の意志でやった「努力」だからこそ、子どもの内側に働きかけ、子どもを成長させることが出来るのです。それに、子どもは大人ほど「勝つ」ということに対する執着がありません。そのため「勝つために努力する」という感覚がよく分からないのです。だから「努力しろ」と子どもを追い立てることになるのですが、追い立てなければやらないようなことは子どもの成長には必要がないことなんです。アメとムチによるコントロールは調教と同じです。いくら猿の芸が上達しても、猿が猿として成長したわけではありません。そもそも、子ども達は生理的に「努力」ということが出来ないのです。なぜなら、「努力」が可能になるためには「自我の成長」が必要だからです。自分の意志で「努力」が出来るようになるためには、自分の中に「自分を励まし、自分を鼓舞するもう一人の自分」が登場するまで待つしかないのです。そしてそれが出来るようになるのは中学生ぐらいからです。小学生くらいまでは「自分の成長に必要なこと」しか子どもは学ぶことが出来ないのです。ですから、「知識」も吸収することが出来ません。暗記することは出来ても吸収出来ないのです。「努力」を強制しないで下さい。努力を強制すると、子どもは自分の心や、感覚や、感性を自分自身で否定するようになってしまいます。

2023.08.13

コメント(1)

-

「仲間を作ろう」(勉強やしつけよりも大切なこと)

昔の子にとって学校は「仲間づくりの場」でもありました。授業は退屈でも、休み時間にはみんな生き生きとしていました。私も、もう60年以上も前のことなのに休み時間に仲間と群れて遊んでいたことを思い出します。その遊びは、学校から帰っても続きました。その子の家まで遊びに行ったり、外で待ち合せたりして夕方になるまで遊びました。幼いころは「わらべ歌」や様々な「伝承遊び」でも遊びましたが、3年生ごろからは大人に隠れて色々と、あれこれやって遊びました。花火をほぐして火薬遊びをしたり、線路にくぎを置いてつぶしてそれでナイフを作ったり、「落ちたら即病院行き」というようなところを渡って遊んだりもしました。ザリガニ釣り、カエル釣り、蛇の解剖などもしました。今だったら即「停止命令」が出てしまうでしょう。でも、そういう「遊び」を共有することで、同時に仲間づくりも出来ていたのです。また、仲間と目的を共有して遊ぶことで、仲間とのつながり方も学びました。子どもの育ちには他の人とのつながりや関わり合いが絶対的に必要なんです。それが人間が「人間」であり続けるために必要な条件なんです。そうでないと人間は「言葉」も学べないのですから。そのことに異論を唱える人はいないと思います。マトリックスのように「脳にダイレクトに情報を書き込めばいい」と言う人もいるかも知れませんが、でも、「脳」と「からだ」がつながっていなければ、脳内の情報は現実世界では無力なんです。でも、「遊び」が必要だからといっても、それだけの理由でつながって遊べるわけではありません。人と人がつながるためには、「つながりを支えるもの」が必要だからです。人と人がつながりあうためには「何か」を共有する必要があるのです。それは例えば「言葉」です。人は「言葉」を共有することでコミュニケーションが可能になります。また、「言葉」を共有することで教育も可能になります。宗教を共有することでつながっている人たちもいます。伝承された歌や踊りを共有することでつながっている人たちもいます。スポーツや手仕事などの趣味でつながっている人たちもいます。そして、子どもの場合はそれが「遊び」なんです。子どもは「遊び」を共有することでつながり合い、つながることで、色々なことを学んだり、自分の能力を育てたりしているのです。勉強を学ぶために必要な基礎の力も、仲間とのつながりの中で遊びながら育てているのです。みんなと協力し合いながら遊ぶことが出来る子は知的な能力も高いのです。でも、30年代、40年代の高度経済成長と共に、子どもを「お客さん」として扱う「新しい遊び」が次々と生まれました。テレビやディズニーランドはその筆頭です。そして、仲間がいなくても一人で楽しく遊ぶことが出来るような遊びが次々と作られ、売られ始めました。それと同時に、「子どもと子どもをつないでいた遊び」も消えました。「つなぐもの」としての「遊び」が消えると同時に、つながりによって支えられていた「群れ」も消えました。群れが消えることで何十年、何百年と群れの中で伝承されてきた遊びも消えました。だから、子どもの群れを再生するためには、まず、子どもと子どもをつなぐための「遊び」を再発見する必要があるのです。「遊び」を再発見しようとすることなく、ただ子どもだけを集めて「さあ遊べ」と言っても、子どもはつながれないし、遊べないのです。そしてこれは、子どもから「遊び」を奪った大人の責任でもあるのです。今のお母さんたちは、そのつながりが消えかかった最後のしっぽの頃に育っているので、自分はそんなに遊んでいなくても、なんとなくは群れ遊びの感覚が分かるのです。(分からない人も増えてきていますが・・・・。)だから、お母さん同士が「遊びを再生しよう」という思いを共有してつながり、大人同士が遊び、そこに子どもを巻き込むようにしていれば、今なら「子どものつながり」や「群れ」も再生できるはずなんです。もちろん、日本中の子どもの遊びが変わるわけではありませんが、少しでも「群れて遊ぶ楽しさ」を体験した子が増えれば、未来に種をつなげることは出来るのです。

2023.08.12

コメント(0)

-

「仲間を作ろう」(人間らしさの育ちを支えるために)

ここのところ、私は「遊びの大切さ」を書いていますが、でも、いくら「遊びが大切だ」ということが分かってもそれだけで遊べるわけではありません。「子どもの育ちを支えるような遊び」には、「仲間」が必要だからです。またそれ故に、2歳ぐらいまでの幼い子どもなら一人でも遊びますが、3歳ごろから子どもは本能的に「一緒に遊ぶ仲間」を求め始めます。そしてそれは、社会性の目覚めや、外の広い世界への興味や好奇心とつながっています。子どもは3歳ごろから周囲の子や大人がやっていることに興味を持ち始めるのです。そしてその頃から家の中だけでは満足できなくなり、外に出ていきたがるようになります。家族以外の子や大人とも遊びたがるようになります。色々なことにチャレンジするようにもなります。でも、今の日本の状況ではそれがなかなか許されません。お母さん達の頭の中には「家の外は危険だ」という刷り込みもあります。だから出かけるとしても近くの公園ぐらいです。公園に行けば遊具があるので子どもはお母さんが相手をしなくても勝手に遊ぶことが出来ます。また、その場に来ている子と一緒にキャーキャーやっているだけで、子どもは一緒に遊んでいるような気にもなれます。また、子どもの頃に外で仲間と思いっきり遊んだことがないお母さんは、遊具のないところに行っても「遊具がないところでの遊び方」を知りません。そのため、子どもに遊びを教えることも、一緒に遊ぶことも出来ません。それに、外に出かけてしまうと「家事」が出来なくなってしまうので、そのイライラもあります。それで結局、家の中で遊ばせようとします。その方が安心だし、楽だし、家事も出来るからです。でも、それだけでは子どもは遊べません。退屈してしまいます。そして、お母さんにまとわりつき始めます。それでお母さんは、刺激的なおもちゃや、刺激的なスマホやゲーム機を与えます。そうすれば、それらのおもちゃや電子機器が子どもの相手になってくれて、子どもがお母さんにまとわりつかなくなるからです。子どもをお母さんから引き離したり、「外に出ていきたい」という欲求を抑えるためには、「日常生活の中にはないような強い刺激」が必要になるのです。それはつまり、「それだけ子どもは、仲間との関りや外で遊ぶことを求めている」ということでもあります。でもその結果、子どもは、刺激の強いおもちゃやゲームがないと遊べなくなります。自分の感覚で感じたり、自分の頭で考えたり、自分の意思で行動することも出来なくなります。そしてそれは、次第に学習や、対人関係におけるトラブルとして表れるようになってきます。そんな時、大人たちはその問題を解決するために、子どもに言葉で説得を試みます。でも,そういう子は「他の人の言葉を聞く能力」も、「自分の感じたことや考えたことを言葉で表現する能力」も育っていないので、その努力は実りません。そういう能力は「人と人との関わり合い」の中でしか育たないからです。仲間や他の人と関わらないで育っている子が、コミュニケーション能力を育てることが出来るわけがないのです。それでも9歳前ならまだ何とか手の打ちようもあるのですが、10歳を過ぎてしまうとそれがもうその子の「人格」として固定してしまうので、本人が自分の状態に問題を感じて、「何とかしたい」と思わない限り、そのままの状態が継続することになります。<続きます>

2023.08.11

コメント(0)

-

「子どもを守るということは、子どもに自由を与え子どもの成長を守ることです」

最初に告知を入れさせて頂きます。9月15日(金)から、月一で「ゆりかご」というZoom講座を始めます。2023年度の前半には「子育て一般」についてお話ししましたが、9月からの講座では「子どもの遊び」について色々と具体的にお伝えします。部屋の中の遊び、親子の遊び、からだを使った遊び、日常生活の中の遊び、自然の中での遊び、作って遊ぶ、お話で遊ぶ、など色々な遊びをご紹介したいと思っています。毎月第三金曜日10:00~11:30 2000円/回録画で後から見ることも出来ます。ご興味のある方は篠までお問い合わせ下さい。「こちら」です。メールには「ゆりかごについて」と書いて下さい。***************今、子ども達の体力や筋力の低下が指摘されていますが、低下しているのは体力や筋力だけではなく、本能的な運動感覚や運動神経もかなり低下しています。体力や筋力の低下は、学校での体力測定によって明らかになっています。だから公的に発表もされていますが、本能的な運動感覚や運動神経の低下の方は、保育園や幼稚園などでの遊びの場で、現場の先生達によって報告されているだけなので、あまり大きく発表されてはいません。いま、走ることが苦手な子、すぐ転ぶ子が増えてきています。走らせると、「どこか身体に障害があるのではないか」というような不自然な走り方をしたり、老人のように何にもないところですぐ転ぶのです。わらべ歌などで、「花いちもんめ」のように、手をつないで後ろ向きに歩くことがあるのですが、後ろ向き歩きをするとすぐに転ぶ子も結構います。転んだとき、手が出なくて顔面が直接地面にぶつかり大けがをしてしまう子や、ボールが顔に向かって飛んできているのに避けることも目を閉じることも出来ず、眼球を傷つけてしまう子が増えてきた、という報告はかなり以前から出ています。うちの子が小学生の頃、別のクラスの子がブランコから落ちてケガをして救急車で運ばれるという事故がありました。最初は、何かふざけていて落ちたのかと思ったのですが、そうではなく大きくこいでいるうちに、途中で怖くなって手を離してしまったらしいのです。今の子ども達は、遊びや生活の中で「しがみつく」という体験が少ないので、しがみつく力も、しがみつこうとする本能も弱いのです。親子遊びで、子どもを布に乗せて引っ張る遊びをするのですが、布の上にちょこんと座るだけでしがみつこうとしない子がいっぱいいます。(ベビーカーではしがみつく必要がありませんからね。)そのような状態で布を引っ張ると、後ろにコテンと倒れてしまうので、「布を持って」と言うのですが、なかなかその感覚が分からないようです。四つん這いになったお母さんやお父さんの背中に子どもをしがみつかせて、振り落とすような動きをする「ロディオ」という遊びがあるのですが、この時もただちょこんと乗るだけでしがみつけない子がいっぱいいます。手だけはしがみつけても、足まで使うことが出来る子は少ないです。そのため、すぐに落ちてしまいます。うちの子達も小さいときからこの遊びをやっていたのですが、うちの子達は四人とも、まるで「大リーグボール養成ギブス」のようにがっちりとしがみついて、どんなに暴れまくっても落ちませんでした。そのまま立って、ジャンプしても落ちないくらいでした。でも、我が子以外で、そのようなことが出来る子とは会ったことがありません。あと、「ランドセル」とか、「お猿の赤ちゃん」とか、しがみつく遊びは色々とあるのですが、今、しっかりとしがみつくことが出来る子は多くありません。また、鬼ごっこのようなことをしていると、前を向いて走らないため、正面衝突もよく起きます。細かい「からだの使い方」も苦手です。「こより」(分かりますか?)を撚ったり、羊毛を小さく丸めたり、針に糸を通したり、コマのヒモを巻くような作業も苦手です。からだ全体を使って、剣玉の球をひょいと上に上げるようなからだの使い方も苦手で、腕だけで剣玉を振り回してしまうので非常に危険です。竹とんぼを飛ばすのも、弓矢を飛ばすのも苦手です。からだの感覚が非常に鈍いのです。そのため、カッターやノコギリのような刃物を使わせると非常に危険な使い方をします。それで、「正しい使い方」を教えるのですが、からだの感覚が鈍い子は、なんべん教えても自己流でやろうとします。「相手や状況に合わせる」ということが出来ないのです。また、そういうものでケガをしたことがないので、ケガに対する認識もありません。そのため、簡単にケガもします。それでも、3,4才頃の子ならケガをしても、またやりたがるのですが、年長さんや小学生ぐらいになると、一度ケガをしてびっくりしてしまうと、「ぼく それ嫌い」といって、二度と手を出さなくなる子が結構います。また、自分がケガをするだけならいいのですが刃物の怖さを知らないので、平気で振り回したり、危ないことをしてしまう子もいます。日常的にからだを使った遊びをして来て、小さいときから色々と痛い目に遭ったり、ケガを体験して来た子の場合はこのようなことはないのですが、今の子ども達の多くは、ただ単に走り回るような遊びはしても、からだ全体を使うような遊びをすることもなく、基本的には安全に管理された場で、安全な遊びをしているだけなので、このような「危険に対応する能力」が育っていないのです。自転車に乗りながら平気でスマホをのぞき込んでいるような子も、左右を見ずに平気で道路に飛び出してくる子もそういう子だろうと思います。「危険」の体験がないので、「危険」という認識がないのです。うちの近くに、自動車道路とつながった細い路地があって、高校生達もよく自転車で通っているのですが、見ていると左右を見ないまま自動車道路に飛び出してくる子が非常に多いのです。ここに書いた能力は、「体力測定」という形では調べることが出来ませんが、自分の身を守り、他の人をケガさせないためには非常に大切な能力なんです。でも、今の子ども達はそのような能力が非常に低下しているのです。そのため、お母さんや大人達は、子どもの安全を考えて、さらに安全な状況の中に子どもを囲い込もうとしています。そして、それが「子どもを守る」ことだと思っています。その背景には、現代人の「危険」に対する強い不安と恐れがあるのでしょう。そのため、「危険に対処する能力」や、「危険を避ける能力」を身につけさせるのではなく、ただ単純に子どもから「危険」を遠ざけることだけを考えてしまうのです。でもそのことで、子ども達は更に「自分の身を守る能力」を育てる事が出来なくなり、危険な状態になってしまっているのです。だから更に、危険を遠ざけ・・・と悪循環になってしまっています。また、自分の身を守る能力が低い子は、他の子をケガさせる可能性も高くなります。何が「危ないこと」なのか分からないからです。それは、死につながるような「危険なイジメ」が「遊び」として行われていることともつながっています。ケンカをしたときでも平気で倒れた相手を蹴ったりしてしまいます。相手の痛みも、「その結果・・・」もイメージできないのです。そういう状態の子どもを育てることが、子どもを守っていることになるのでしょうか。現代人は「病気」に対しても同じように対応しています。病気に負けないからだを作るのではなく、ただ病気の原因を遠ざけようとするばかりです。そのため、ますます病気にかかりやすいからだになってしまっています。現代人は「大切にする」ということを「管理すること」と考え、「守る」ということを「危険を遠ざけること」と考えています。でもそのことが、生命の働きを弱めてしまっていることには気付いていません。このいずれの考えにも共通しているのが、「相手の立場に立って考える」とか、「将来自立して生きて行くために必要な子どもの成長を支える」という視点の欠如です。子どもを危険から守ってあげているだけは、子どもは自分で自分を守れなくなってしまうのです。そしてそれが、子どもの自立や、様々な能力の育ちや、自分らしい生き方を妨げることになってしまうのです。「子どもを檻に閉じ込めるような子育て」は、「自分の不安を消すための子育て」であって「子どものための子育て」ではないのです。

2023.08.10

コメント(0)

-

「子どもから遊びを奪うことは、子どもから未来を奪うことに等しいのです」

多くの大人が、簡単に、何の躊躇もなく、子どもたちから「遊び」を奪ってしまっています。そして、「遊び」の代わりに「お勉強」や様々な「習い事」をやらせています。「まだ、親の言うことを素直に聞く幼いうちから色々なことを学ばせたら、きっと優秀な子になるのではないか」という浅はかな思い込みがあるのでしょう。でも、その「思い込み」は、「単なる思い込み」に過ぎないことは明らかですよね。今では、ほとんどの子が、幼いうちからお勉強や習い事を山のようにやらされているのに、実際の子どもたちの能力は向上するどころか、むしろ低下しているのですから。幼いころにお勉強や習い事をいっぱいやらされて育った皆さん自身の状態を見返してみてどう思いますか。今、自信と喜びをもって自由に生きることが出来ていますか。そういう「遊びが消えた世界」で生きている子どもたちの能力で特に低下しているのが、「自分の感覚で感じる能力」と、「自分の頭で考える能力」と、「コミュニケーション能力」と、「自分の心やからだと対話する能力」です。これらの能力が低下している子は、勉強の場でも「暗記」は出来ても「理解」することが出来ません。たとえばそれは、食べ物を口の中に入れることは出来ても、咀嚼と吸収が出来ない状態と同じです。リスのようにいっぱい口の中に溜めこんでいるだけなんです。でもだから、いくら勉強してもそれが「学び」につながらないのです。そして、「学び」がないから成長もないのです。さらには「暗記したこと」が「学び」の回路をふさいでしまうため「新しい学び」も出来なくなります。そういう状態の子が一番苦手なのが「自由」です。実際、そういう状態の子に自由に遊んだり、自由に工作をする機会を与えても、何をしたらいいのかが分からないため、途方にくれてしまいます。社会に出てからも困るでしょうね。確かに、幼いうちから勉強をやらされていれば最初のうちは成績もいいでしょう。でも、10歳を越えたころから急に勉強に付いていくのが困難になってしまう可能性が高いのです。この頃から勉強の質が「暗記」から「理解」へと変わるからです。「現実体験」が乏しい子は、「学んだこと」を「現実世界」とつなげることが出来ないため、この変化に対応できないのです。特に、応用問題や文章題が多く出るような授業には付いていけなくなります。応用問題や文章題に対応するためには、豊かな現実体験が必要になるからです。なぜ、現実世界の体験が応用問題や文章題を解くときの手助けになるのかというと、現実の世界には「正解」がないからです。「正解がない世界」をいっぱい体験し、「正解のない遊び」をいっぱい遊ぶことで、思考力や応用力が身に付き、その結果、応用問題や文章題にも対応できるようになるのです。(ただし、この能力は本人がやる気にならなければ発動しません。いっぱい遊んだから成績が良くなるなどという単純な話ではありません。そこはご了承ください。)また、この能力の育ちは「子育て」にも影響してきます。「子育て」は100%「正解がない応用問題」ですから。そのため、幼いうちからお勉強ばかりさせられていた子は子育てでも苦しむようになってしまうのです。(学校の成績には表れなくても、子育てや日々の生活の中で「子どもの頃にいっぱい遊んだ結果」が表れている人はいっぱいいます。)ちなみに「ゲーム」には「正解」があります。それは、プログラムを作った人が決めた「正解」です。でも、子どもたちの遊びの場では、その「正解」を話し合いで決めることが出来ます。遊びの場では、「正解」は「与えられるもの」ではなく、「みんなで話し合って作り出すもの」なんです。実は、現実世界を自由に生きるために必要な、自己肯定感も、コミュニケーション能力も、自己表現能力も、思考力も、工夫力も、仲間とつながる能力も、想像力も、身体能力も、子どもの頃の「正解のない世界での自由な遊び」によって育っているのです。だから子どもから「遊び」を奪うことは、子どもから「未来」を奪うことに等しいのです。いくら東大を出ても、「成績」と引き換えに「自分の人生を自分らしく生きる能力」を失ってしまったら意味がないのです。少なくとも私はそう思っています。

2023.08.09

コメント(0)

-

「大人も子どものように遊ぼう」(スマホやゲームじゃなくて」

来年の4月から東京の墨田区の方で、「元気いっぱい」という親子で遊ぶ会を始めます。今、熱心なお母さんが中心になって仲間づくりと場づくりをしてくれています。以下は、そのメンバーの話し合い用のライングループに流した「私がやりたいこと」(一部変えてあります)です。私は子どもを守りたいと思っています。でも、私は直接子どもを守ることが出来ません。だから、子どもを守ってくれるお母さんを守りたいと思っています。わたしがいくら子どもを守ろうとしても、いつも傍にいるお母さんが子どもを守ることが出来なければ、なんの意味もないからです。そして、お母さんを守るためには、一人で頑張っているお母さんを、同じ思いのお母さんとつなげてあげる必要があります。一人では子どもも、自分も守れないからです。だからこの会では、無理に子どもを遊びに参加させなくてもいいですから、お母さんは思いっきり遊んでもらいたいと思っています。(もちろんお父さんも)お母さんが仲間とつながって思いっきり遊んでいれば、子どもも仲間とつながって思いっきり遊ぶようになるのです。私の中では「元気いっぱい」は「子どものための遊びの会」ではなく、「大人のための遊びの会」なんです。そしてそれが、「子どものため」になるのです。大人が生き生きとしていないのに、子どもだけ生き生きとするなんてことはあり得ないのですから。いま、元気のない大人がいっぱいいます。いつも疲れていて、ストレスをため込んでいて、孤独で、自己肯定感が低くて、人目を気にして、自分らしさを忘れ、毎日が生きるか死ぬかの生存競争を繰り返しているお母さんがいっぱいいます。一生懸命に生きてはいるのですが、自分がどこに向かっているのかを知りません。自分がやっていることが正しいのか、正しくないのかも知りません。そのため、死ぬほど頑張っているのに、「自分がやっていること」に価値も意味も達成感も感じることが出来ません。そのため、毎日がむなしいのです。このようなお母さんは子育てをしていても、ただただ毎日子どもの世話をしているだけで、自分がやっていることの意味や価値を知りません。考えようともしません。子どもに何を伝えたいのか、どういう人間に育って欲しいのかということも考えません。そして、ただ「他の人と同じようにやる」、「わが子を他の子と同じような状態にする」、「可能ならば他の子よりも優秀にしたい」ということだけを目的に子育てをしています。そして、自分自身の成長のために仲間と自由に自然の中などで遊びまわりたい本能を持っている子どもたちを、狭い部屋の中に閉じ込め、毎日「勉強しなさい」、「静かにしなさい」、「学校に行きなさい」、「ちゃんと片付けなさい」、「早くしなさい」などと義務ばかりを押し付けています。その結果、このようなお母さんの子育てを受けている子も、お母さんと同じ状態になっていきます。そのような子が唯一大人の支配を受けないのがゲームの世界です。ゲームがなかったら「子どもたちの反乱」が起きていたのでしょうが、ゲームがそれをうまく抑え込んでいるのです。これは学校でも同じで、先生は「ちゃんと勉強しろ」「もっと勉強しろ」と言いながら、「なんで勉強しなければいけないのか」「勉強するとどんないいことがあるのか」ということを教えてはくれません。本来「学ぶこと」は、一生をかける価値があるほど楽しいことなのに、「学ぶ楽しさ」ではなく「勉強する苦しさ」ばかりを教えています。いま、本当に「遊び」を、そして「心の自由」を取り戻さなければいけないのは子どもではなく大人なんです。「利害を超えたつながり」は遊びの場でしか生まれないのです。「心の自由」は遊びの中でしか育たないのです。

2023.08.08

コメント(0)

-

「子どもには、人間にしかできないことをいっぱい体験させてあげてください」

皆さんは「人間にしかできないこととは何だと思いますか?」と聞かれたらどう答えますか。人間には出来てAIや機械には出来ないことです。お母さんたちがやっている家事の大部分はAIや機械でもできます。というか、もう実際にかなりの部分を機械が代行していますよね。最近のAIは、普通の人よりも上手に絵を描いたり、物語を作ることまで出来てしまいます。工作だって得意です。声優や俳優やモデルまでも仕事を奪われる可能性を心配しています。AIにはリアルな舞台を演じることは出来ませんが、映像としてなら何でも出来てしまうのです。でもそんな万能なAIにも出来ないことがあります。AIは「大人がやっていること」の真似は出来ても、「子どもがやっていること」の真似は出来ないのです。大人がやっていることの多くは「頭の働きによって管理された行動」です。そしてこれこそがAIの得意分野なんです。というか、こういう「大人がやっていること」をより効率的に機械に代行させるためにAIのような機械を作り出したのです。でも、子どもがやっていることは「頭の働きによって管理された行動」ではありません。だから大人にしてみたら、子どもがやっていることは「意味不明」なんです。子どもたちは、自分の幸せと、成長と、喜びのために行動しています。その行動を導いているのは「命の働き」です。子どもたちは「頭の働き」ではなく「命の働き」に導かれて行動しているのです。だから「頭の働き」しか持っていないAIには子どもの真似は出来ないのです。まただから、「頭の働き」に支配されている大人も、子どもがやっていることを理解できないのです。もう少し具体的に言うと、それは感じ、考え、想像し、遊び、味わい、楽しむことです。AIは感じることが出来ません。センサーによって入力されたデータを処理し、そのデータと人間の反応の関係性を調べ「感じているかのように見せかける」ことは出来ますが、実際に感じることは出来ません。例えば、オナラの成分を分析して、AIロボットに「くさいくさい」と言わせることはできますが、AIロボットが実際にその匂いを感じているわけではありません。また、考えることも出来ません。AIは考えているのではなく0と1を使って演算しているだけです。AIの全ての能力は「演算」という処理によって生み出されているのです。そのため、人間は全体から部分へという方向で考えますが、AIは部分から全体へという方向でしか考える(演算する)ことが出来ないのです。まただから、AIは子どものように「なんで?」「どうして?」という疑問を持たないのです。また、様々な自然現象に対して「不思議」を感じないのです。ちなみに「不思議」や「違和感」といった感覚は、「全体を感じる感覚」から生まれてきます。だから、「なんか違和感を感じるんだけどうまく説明できない」ということがあるのです。でも、知識を積み上げるだけの勉強しかしてこなかった人は、この「全体を感じる感覚」が鈍いのです。またAIは、演算しているだけですから想像することが出来ません。想像能力がないから違和感を感じることもないのです。遊び、味わい、楽しむなんてことは当然出来ません。工作的に物を作ることは出来ても、ただ部分を積み上げながらアウトプットしているだけですから自分がやっている行為から学ぶことも、何か新しいことを発見することもありません。また、その行為を楽しむことも出来ません。子どもだったらみんなやっている「楽しむ」「味わう」「想像する」「遊ぶ」ということがAIには出来ないのです。そして。これこそが「人間にしかできないこと」なんです。そして、このような「人間にしかできないこと」を子ども時代にいっぱい体験して育った子だけがAIに支配されず、AIを道具として使うことが出来るようになるのです。「AI的な能力を身につけるだけの教育」しか受けてこなかった子は、AIにこき使われるようになるだけです。AI的な能力をいくら育ててもAIに敵うわけがないからです。

2023.08.07

コメント(0)

-

「皆さんは人間にしかできないことをやっていますか?」

ここのところのAIの進化は驚くほどです。たった一年前とも大きな違いが生まれています。それで「AIに仕事を奪われる」と心配する人も増えてきています。簡単な言葉で説明するだけで、あっという間に写真のような人物や風景を創り出してくれます。そのレベルはもうアーティストレベルです。ある写真のコンクールで優勝した人が、「あれはAIで創ったもので写真ではないので賞は受け取れません」と申し出たほどです。「写真のようなもの」だけでなく、「セザンヌ風に」とか「モネ風に」と指示すれば、セザンヌやモネ描いたかのような「新しい絵」も出力してくれます。家事のようなことはお得意でしょう。もともと、今どきの家事は機械がやっているのですから。お料理もレシピを教え、材料を与えれば、レシピ通りに作ることが出来るでしょう。スポーツだってそれなりのボディーを作ってあげれば出来てしまうでしょう。スマホを見て、ゲームをするなどということは楽勝です。当然、子どもよりもAIの方がゲームは得意です。AIを持ち出すまでもありません、チンパンジーですらスマホを見てゲームで遊ぶことが出来るのですから。こんなことにAIを使うのは「AI様」に失礼です。昔のロボットは作業は出来ましたが創造は出来ませんでした。でも、最近のAIはその創造まで出来るようになってきたのです。映画の中では子どもの世話をするベビーシッターのようなAIロボットまで表れています。AIシッターは叱らないでしょう、罵らないでしょう、打たないでしょう、脅かさないでしょう。そしてちゃんと子どもの相手をしてくれるでしょう。子どもが求めればお話を語ってくれたり、歌を歌ったりもしてくれるでしょう。どうですか、皆さんはAIには出来ないような子育てが出来ていますか。もし、AIでも出来るようなことしかしていないのなら、皆さんの「人間としての価値」はどこにあるのでしょうか。「人間には命がある」というのなら、その「命」を見せてみてください。「命」がなければできないようなことをやって見せてください。でも最近、何でも出来るかに見えたそのAIの問題点も明らかになってきました。それは「命」を持っていないことが原因として生まれる問題です。AIは命を持っていないが故に直接この世界と関わることが出来ません。「人間が感じている世界」を感じることも、「人間が見ているもの」を見て、「人間が聞いているもの」を聞くことも出来ないのです。人間は「花」を見て「美しい」と感じることが出来ます。でも、AIに花を見せても花の情報をデータとして取り込むだけです。AIは人間が作った「花は美しい」という情報を基に花を「美しいもの」として扱うことはできますが、AI自体は花を見て「美しい」と感じることが出来ないのです。AIは秋になってもメランコリックな気分にはならないでしょう。私たちは、命の働きとダイレクトにつながっている自分の感覚を通してダイレクトに世界を体験しています。だから、情報が歪んでいるときには、その感覚に照らし合わせて「この情報、なんか変だ」と判断することが出来るのです。でもAIにとっては「情報」だけが世界の全てです。そのため、その情報の歪みを検知するための絶対的な基準が存在していないのです。そこで起きているのは、自己循環の繰り返しによる歪みの増幅です。今世界には人間が作った情報だけでなくAIが作った情報も大量に流れています。その結果、自分が作った情報を基に新しい情報を作り出すようになってきてしまっているのです。それは、伝言ゲームという遊びを延々と繰り返しているようなものです。自分で直接世界と触れていないAIにはこの伝言ゲームの間違いをチェックすることが出来ないのです。それで、AIが出力する情報が狂い始めているのです。そして実は人間でも同じようなことが起きています。自分自身で体験することなくお勉強という形で情報だけを集めて考え、判断しているような人たちも「自分の間違い」をチェックできないのです。そして実際、そういう人たちが政治家になって国を動かしています。だから生活実感とつながらないおかしな政策ばかりが発案されているのでしょう。では「人間にしかできないこと」とは一体なんなのでしょうか?<続きます>

2023.08.06

コメント(0)

-

「人間の原点」(宗教と芸術)

いま、Netflixで「アンノウン」(洞窟に眠る新たな人類)というドキュメンタリーを見ています。洞窟から発見された、25万年以上前のものと思われる骨のかけら。その"新たな人類"について、そして人類とは何かについて探る科学者たちに迫る .というものです。その、アフリカで発見された「新たな人類」は「ホモ・ナレディ」と名付けられました。それまでの人類の系統にはなかった種です。洞窟の中で骨はいっぱい発見されたのですが、それが人類に属する種のものなのか、それとも人類に近い類人猿のものなのかは骨だけでは分かりません。脳の大きさもかなり小さかったようです。でも、発掘を続けていく過程で彼らが「人間しかやらないようなこと」をやった形跡を見つけます。それは、仲間を埋葬した跡です。死んだ仲間を、わざわざ洞窟の奥深くまで運んで埋葬しているのです。そのことで彼らが「死」を認識し、「死」に対して特別な感情を持っていたことが分かります。チンパンジーや象も仲間の死は悲しむようですが、埋葬まではしません。仲間と共に埋葬という儀式を行うのは人間だけなんです。それで発掘した人たちはホモ・ナレディも私たち人類の仲間なのではないかと考えます。ちなみにネアンデルタール人も、仲間の死体を埋葬していたようです。しかもその場から大量の花粉の化石が発見されました。つまり、ただ死体を埋めただけでなく大量の花を添えたのです。「死」というものを認識し、その「死」に対して特別な感情を抱き、仲間と共に特別な儀式を行うようになったことが、「人類が人間らしさに目覚めた証拠」として扱われているのです。プリミティブな「宗教」の目覚めです。「人類が人間らしさに目覚めた証拠」として扱われているものは他にもあります。それは石器や土器などの道具や、壁画などの絵画です。ただこれらは「遺跡」という形で残りますが、「遺跡」という形では残らない「人間らしさを表すもの」も、その頃に同時に生まれたのではないか思います。それは「言葉」や「歌」や「踊り」です。なぜなら壁画を描き、様々な道具を作る技術を生み出し、守り、次世代に伝承するためには、チンパンジーやイルカのようにただ一緒に暮らしているだけでは無理だからです。「もっと積極的に仲間同士がつながりあえるような何か」が必要になるのです。それは食べ物や安全といった「生存に必要なもの」だけではなく、「仲間同士の心のつながり」を強くするような何かです。ですから私は壁画を描き、道具を作り、それらの技術を子どもたちに伝えていた人たちは、「言葉のようなもの」を話し、「歌のようなもの」を歌い、「踊りのようなもの」を踊っていたのではないかと考えています。人類を「人間」として特徴づけているのはその「科学力」ではなく、「人と人のつながり」であり、その「人と人のつながり」を支えている言葉や、歌や、踊り、遊びや、生活などの文化をちゃんと守り、次世代に継承できているのかどうかということなんです。壁画や石器などの形として残っているものは、形としては残らない人々の生活の結果に過ぎません。「人間らしい生活」がなければ「人間らしさを証明するような遺跡」は残らないのです。そして、人間らしさも失われていくのです。私たちは何万年後の人たちに、「この頃の人たちは人間らしさを持っていた」ということを証明できるようなものを残せるでしょうか。

2023.08.05

コメント(0)

-

「私たちはどう生きるのか」(自然とのつながりを失ってはいけない)

人間は「自然の一部」として生まれ、「自然の一部」として進化し、自然に支えられ、自然と共に生きてここまで来ました。そしてそれは、日常的に「自然」を感じにくくなってしまった現在でも変わっていません。今でも人間は自然の一部であり、衣食住に関わるほとんどすべては自然に依存しています。食べるものも含め、「資源」と呼ばれるものは全て「自然」の一部です。養殖された魚も、ビニールで囲われた畑で栽培された野菜も「自然」の一部です。ただ「直接的」ではなく「間接的」になったというだけのことです。そして人間の意識や心やからだの状態も「自然」と密接につながっています。暑くなっても、寒くなっても、雨が降っても、晴れても、昼になっても、夜になっても、その自然の変化に合わせて人間の意識や心やからだの状態も変化しています。晴れているときと雨が降っているとき、昼間と夜、食前と食後でも「意識や心やからだ」の状態は大きく異なっているのです。ただそれは、無意識下で起きている変化なので、その変化に気づかないだけです。その変化を知りたいのなら、朝、昼、夜で同じ行為をしてみてその結果を比べてみれば分かります。算数の勉強も朝やる場合と、昼やる場合と、夜やる場合とでは効率が違うはずです。食前、食後でも違います。人間の生命活動の全ても自然の一部です。妊娠、出産、子育ても自然の一部です。種が芽を出し、成長し、葉をつけ、花を咲かせ、実をならせる過程と、人間を含む動物たちの妊娠、出産、子育ては同じ自然の働きの一部なんです。そしてすべての生き物たちはその自然の変化に合わせて生きてきました。春に花を咲かせ、夏に成長し、秋に実を実らせ、冬に春の準備をすることで命をつないできたのです。(このサイクルは植物によっても違いますけど、自然の変化に合わせて生きているという点では同じです)そして、妊娠、出産、子育てが自然の一部なら、「子どもの成長」もまた自然の一部なんです。植物が季節の変化に合わせて成長するように、人間の子どももまた自然の変化に合わせて成長しているのです。「春の子ども」と「夏の子ども」と「秋の子ども」と「冬の子ども」は違うのです。子どもは自然と共鳴し、自然と共に成長するように出来ているのです。だから子どもを自然から切り離してはいけないのです。子どもが自然と触れ合うことを阻害してはいけないのです。子どもを自然から切り離してしまうと、その成長に歪みを生じてしまうのです。それは、「心とからだの不安定」という形で表れます。「自然」という「心とからだの働きを支えてくれるもの」とのつながりを失うことで、心とからだの状態が不安定になってしまうのです。その「不安定」は「不安」という形で自覚することが出来ます。心とからだが不安定になると、なんだか分からないけど常に不安を感じるようになってしまうのです。そしてその不安を消すために、何かに依存するようになります。ゲームのような刺激に依存することで不安を忘れようとする人もいます。パチンコやお酒に救いを求める人もいます。お金を設けたり、競争に勝つことで不安を忘れようとする人もいます。そしてますます自然から離れていきます。そのような「自然から切り離された生活をする人」は、「自然」を「資源」としか考えません。そのためそういう人が増えることで、自然はますます荒廃していきます。

2023.08.04

コメント(2)

-

「私たちはどう生きるのか」(子どもは大人を模倣しながら成長する)

幼い子どもは自分の周囲にいる大人を見て、大人と関わり、その大人を模倣するような形で成長していきます。子どもは、話し方、歩き方、考え方、価値観、からだの使い方、声の出し方、表情など、その人の「その人らしさ」を特徴づける全てのことを、大人を模倣することで身に着けて行くのです。だからといって、同じ環境で育った子がみんな同じ状態になるわけではありません。周囲の大人と同じになるわけでもありません。なぜなら、その模倣は子ども主体で行われるからです。気質も大きく影響しています。だから同じ環境で同じ親に育てられても、兄弟はみんな違うのです。同じような叩き方をしても、木をたたいた時と、石をたたいた時と、金属をたたいた時とでは異なった音がしますよね。また木によっても、石によっても音は異なりますよね。それと同じです。そして、これは大人でも同じです。踊りや太極拳などの学びで、お手本を見せて真似をさせても、真似の仕方は人それぞれです。「気になるところ」も、「出来ること」も人それぞれだからです。でも、模倣対象が存在していなければ学びも成長も発生しないというのは事実です。太極拳を見ないまま太極拳を学ぶことは不可能なんです。子どもの周囲に「言葉を話す人」がいなければ、子どもは決して「言葉」を話せるようにはならないのです。優しくされた体験がないまま育った子は、他の人に優しくできる人にはならないのです。また、成長の段階によっても模倣できることは違います。3歳児に5歳児の真似は出来ません。お母さんがお手本を見せて模倣させたいと思っても、子どもは自分の感覚と、心と、からだ状態に合わせて模倣するので、お母さんの期待通りには模倣しません。お母さんが、子どもにちゃんとお椅子に座って、ちゃんとお箸を使って食事をさせようと思っていくらお手本を見せても、子どもは「自分の成長に必要でないこと」や「興味を感じないこと」は模倣しないのです。それで業を煮やしたお母さんが怒ると、「怒り方」は真似するようになったりします。子どもは常にお母さんの「本音」や「本気」の方を真似しようとするからです。子どもを「よい子」に育てるために、お母さんが「よいお母さん」を演じていると、子どもはそのお母さんを模倣して「よい子」を演じるようになります。でも、それはお母さんの前でだけです。お母さんがいない場では自分の地が出ます。子どもはお母さんが「頭で考えたこと」ではなく、お母さんの「心とからだの状態」を模倣するのです。ですから、「子どもたちの心とからだの状態」は、「私たち大人の心とからだの状態」でもあるのです。だからこそ、子育ては「私たちはどう生きるのか」ということをしっかりと考えるところから始める必要があるのです。ちなみに、私は理想を押し付けているのではありません。子どもの成長における現実を伝えているだけです。

2023.08.03

コメント(0)

-

「私たちはどう生きるか」(人間らしさを失わないで下さい)

簡単、便利、合理性、効率を大切にする社会では、子ども達のような非合理的で、非効率的で、非論理的で、感情的で、感覚的で、無駄ばかり多い生き方は否定されています。生産性ばかりが大切にされ、「楽しむ」ということは否定されています。勉強においても、「学ぶことを楽しむ」ことよりも「テストで良い成績を得る」ことだけが求められています。そのため、「試験のための勉強」はしても、「自分のための勉強」はしません。まただから、カンニングまでして良い成績を得ようとする子もいるのです。現代社会では、「いかに生きたか」ではなく、「どれだけ結果を残したのか」という点だけで人間の価値が評価されるのです。そして、AIは、そういう価値観の人たちが望む「理想の形」なのでしょう。だから教育の場でも、大人達は子ども達の「人間らしさ」を否定し、少しでもAIに近づけるように客観的に、論理的に、効率的に、合理的に考え、行動することを求めているのでしょう。でも子ども達はその要求に応えることが出来ません。なぜなら、思春期前の子ども達にとって一番大切なのは、「人間らしさを育てる事」だからです。人間の成長にとって「子ども時代」というのはそういう時期なんです。だから仲間と群れて遊びたがるのです。その「人間らしさの育ち」にとって必要なのは、「感覚と、心と、からだの育ち」であって「頭の育ち」ではないのです。「人間らしさ」が育たないまま大人の期待に合わせて「頭」だけが育ってしまった子は、いくら素晴らしい能力が育っても、その能力の使い方が分からなくなってしまうのです。自分の能力をどう使うのかを決めるのはその人の「人間らしさ」だからです。実際、その能力を犯罪に使う人もいれば、人を救うために使う人もいます。ただ、頭がいい人は見つからないような形で犯罪を犯すことが出来るようにはなります。それだけの違いです。またそういう人は自分の感覚で感じ、自分の頭で考え、自分の意志で判断し行動することが苦手です。クイズ番組のように正解を見つけるために考えるのは得意なんですが、正解がない世界ではどう考えたらいいのかが分からないのです。だから東大を出ていても子育てでは苦しむのです。「人間らしさ」を大切にしない社会では「精神的喜び」や「精神的豊かさ」は価値を持ちません。人々が求めているのは、快楽と、物質的豊かさと、社会的な成功だけです。またそういう社会では、「自然」を「資源」と呼び換え、搾取し続けています。自然破壊が起きたのはその結果に過ぎません。地球温暖化をもたらしたのはCO2ではなく、私たちの生き方なんです。CO2の増加は私たちの生き方の結果に過ぎないのです。また学校は、「子ども達がそれらを得るための能力」を育てるための場になってしまっています。でもそれは子どもが望んでいる学びではありません。だから、学校に行けなくなってしまう子がいるのです。では、子ども達の「人間らしさ」を育てるためにはどうしたらいいのかと言うことです。そこで、創造的な遊びや、表現活動や、様々な芸術的な体験が必要になるのです。

2023.08.02

コメント(0)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- 軽度発達障害と向き合おう!

- 障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福…

- (2025-11-25 16:15:08)

-

-

-

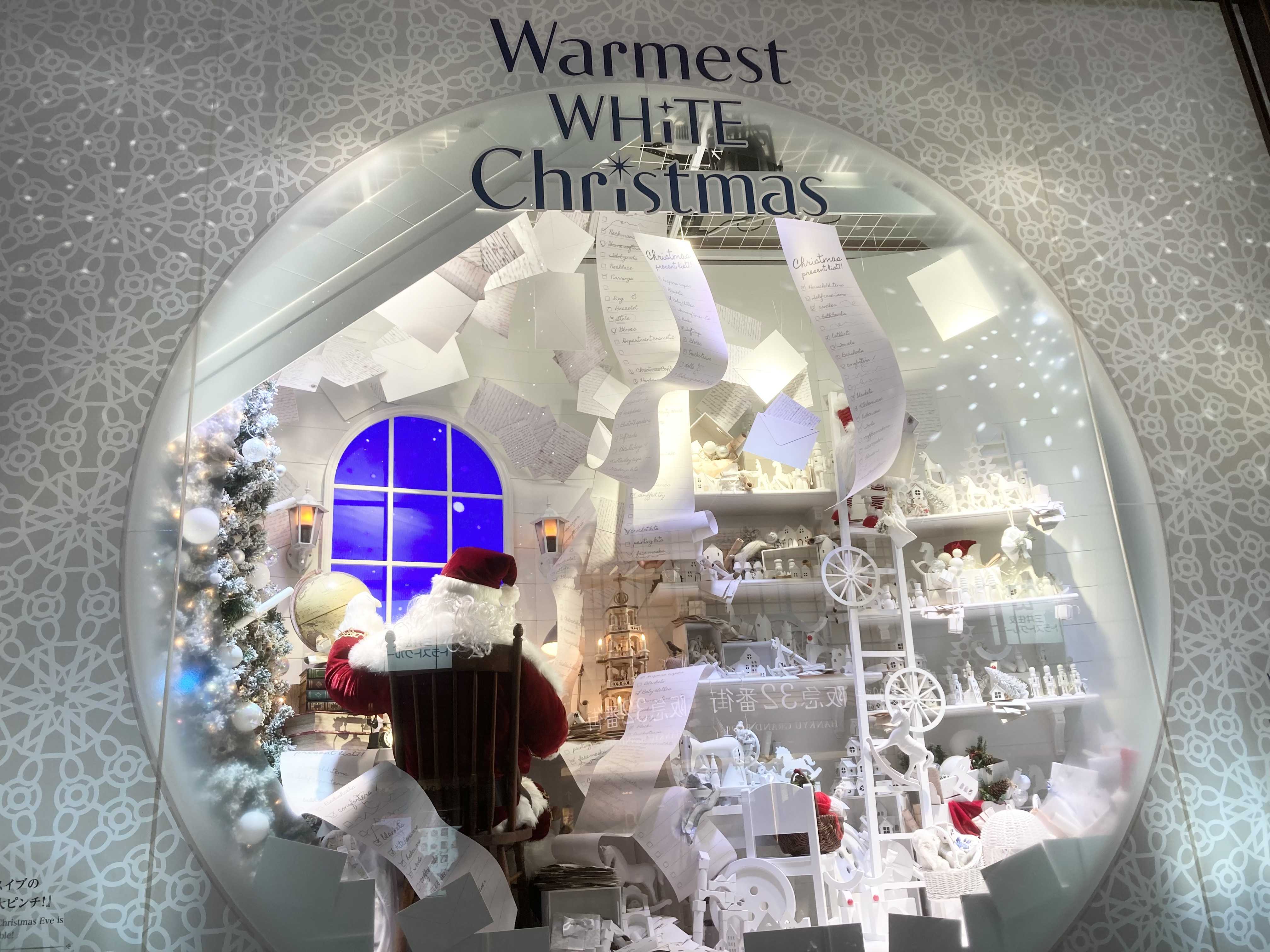

- クリスマス

- 阪急うめだ本店のクリスマス

- (2025-11-25 21:42:45)

-