PR

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(2)読書案内「日本語・教育」

(22)週刊マンガ便「コミック」

(81)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝

(36)徘徊日記「日帰りでお出かけ」

(79)演劇・芸能「劇場」でお昼寝

(5)映画「元町映画館」でお昼寝

(136)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝

(62)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝

(121)読書案内「映画館で出会った本」

(20)読書案内「翻訳小説・詩・他」

(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」

(25)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり

(54)読書案内「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」

(29)読書案内「現代の作家」

(103)徘徊日記「お泊りでお出かけ」

(76)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり

(102)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ

(51)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」

(86)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」

(33)読書案内「近・現代詩歌」

(58)徘徊「港めぐり」

(4)バカ猫 百態

(23)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」

(21)読書案内「水俣・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」

(18)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」

(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝

(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝

(13)映画「パルシネマ」でお昼寝

(32)読書案内「昭和の文学」

(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05

(23)読書案内「くいしんぼう」

(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝

(18)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」

(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」

(40)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」

(22)ベランダだより

(167)徘徊日記 団地界隈

(141)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり

(27)徘徊日記 須磨区あたり

(34)徘徊日記 西区・北区あたり

(11)徘徊日記 灘区・東灘区あたり

(46)徘徊日記 美術館・博物館・Etc

(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」

(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり

(12)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」

(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」

(3)読書案内「谷川俊太郎・大岡信 あたり」

(21)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」

(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」

(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」

(22)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」

(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて

(8)読書案内「村上春樹・川上未映子」

(17)映画・読書案内 パレスチナ・中東

(19)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」

(7)映画 韓国の監督

(25)映画 香港・中国・台湾の監督

(40)アニメ映画

(24)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢

(55)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭

(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行

(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督

(41)映画 イタリアの監督

(22)映画 ドイツ・ポーランド他の監督

(29)映画 ソビエト・ロシアの監督

(14)映画 アメリカの監督

(99)震災をめぐって 本・映画

(9)読書案内「旅行・冒険」

(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」

(15)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督

(5)映画 フランスの監督

(53)映画 スペイン・ポルトガルの監督

(13)映画 カナダの監督

(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督

(14)映画 ウクライナ・リトアニア・ラトビア・エストニアの監督

(9)映画 イスラエルの監督

(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督

(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督

(13)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督

(11)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督

(12)映画 ギリシアの監督

(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督

(8)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督

(5)映画 アフリカの監督

(3)映画 スイス・オーストリアの監督

(4)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家

(3)読書案内・アニメ・コミック ジブリ

(7)週刊マンガ便「小林まこと」

(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」

(3)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督

(5)週刊マンガ便・映画 キングダム 原泰久・佐藤信介

(20)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」

(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」

(5)徘徊日記 神戸の狛犬

(5)週刊読書案内「保坂和志・柴崎友香・磯崎憲一郎とか」

(11)読書案内・映画 沖縄

(10)読書案内 韓国の文学

(5)週刊マンガ便・映画 武田一義 こうの史代

(9)映画 ミュージシャン 映画音楽

(11)映画 「109ハット」でお昼寝

(6)読書案内 エッセイ

(4)読書案内 「茨木のり子・石垣りん」

(13)映画「キノシネマ神戸国際」でお昼寝

(5)徘徊日記 2025年12月2日(火)「オッ!さんぽ 団地で紅葉狩り(笑)。」団地あたり

週刊 マンガ便 原泰久「キングダム 77」(集英社)

マヤ・チュミ「ロツロッホ」元町映画館no329

徘徊日記 2025年11月29日(土)「京都御所のイチョウ並木!」京都御所あたり

イヴ・イェルサン「小さな逃避行」元町映画館no328

徘徊日記 2025年11月29日(土)「なぜか、京都御所です!紅葉です!黄葉です!」京都御所あたり

週刊 マンガ便 富樫義博「ハンター×ハンター(4~6)」(集英社)

秋山純「栄光のバックホーム」109シネマズ・ハットno71

三宅唱「旅と日々」シネリーブル神戸no337

コメント新着

キーワードサーチ

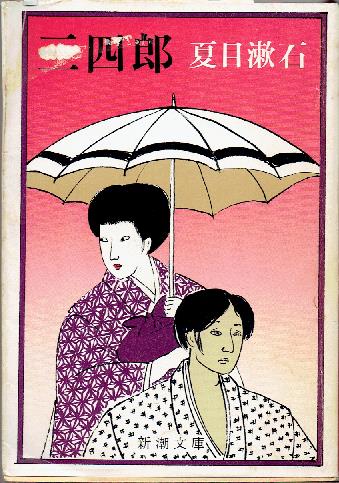

夏目漱石「三四郎」(新潮文庫)

今回は

夏目漱石

の

「三四郎」(新潮文庫)

の案内です。高校の国語。三年生になると

「こころ」

という 作品を読むのが定番ですが、教員になりたい大学生や、ちょっと 漱石

をという高校生の皆さんが、とりあえずお読みになる作品として思い浮かぶのはというと、 「坊ちゃん」

は、まあ、中学生時代に一度出会っていらっしゃるかもしれませんし、 「吾輩は猫である」

は読みはじめてみると、評判とちがって退屈で、ギブアップの可能性が大きいし、というわけで、

まぁ、 「三四郎」

あたりが、ウォーミングアップにはいいんじゃないか。そんな感じで書き始めています。(なんですか、この文は?)

今回は

夏目漱石

の

「三四郎」(新潮文庫)

の案内です。高校の国語。三年生になると

「こころ」

という 作品を読むのが定番ですが、教員になりたい大学生や、ちょっと 漱石

をという高校生の皆さんが、とりあえずお読みになる作品として思い浮かぶのはというと、 「坊ちゃん」

は、まあ、中学生時代に一度出会っていらっしゃるかもしれませんし、 「吾輩は猫である」

は読みはじめてみると、評判とちがって退屈で、ギブアップの可能性が大きいし、というわけで、

まぁ、 「三四郎」

あたりが、ウォーミングアップにはいいんじゃないか。そんな感じで書き始めています。(なんですか、この文は?)

夏目漱石に

は 三部作

と呼ばれているシリーズが二つあります。主人公も違うし、出来事も共通しないにもかかわらず、なぜ 三部作

といわれているのか、ぼくは知りません。

「三四郎」、「それから」、「門」

が 前期三部作

。 「彼岸過迄」、「行人」、「こころ」

が後期三部作と、受験勉強的知識では呼び習わされています。今でも、それぞれ、新刊の文庫版で読むことができます。出版社も複数あると思います。なぜだかわかりませんが、この人の作品は本屋さんの棚から消えたりしません。

お札にまでなっている人だから当然というわけなのでしょうが、ぼくにはこの人とか、 樋口一葉

という人がお札になっていることが、今ひとつピンときません。今度は 津田梅子

だそうです。ふーん、っていう感じですね。まあ、そいうことはともかく、 「三四郎」

ですね。

主人公の名前が 「三四郎」

ですが、 「姿三四郎」

ではありません。また古い話を始めていますが、じつは天才柔術家 姿三四郎

を主人公にした小説はちゃんとあります。

富田常夫「姿三四郎」(講談社文庫)

です。

1930

年代

に活躍した大衆小説作家の作品ですね。かの名匠 黒澤明監督

の第一回監督作品映画としてのほうが有名かもしれません。( 「姿三四郎」

という」映画は複数存在しますが、ここではクロサワ版) 「山嵐」

というのが必殺技で、敵役が 桧垣源之助

。これを 月形龍之介

という俳優が演じていて、見たことはあるのですが、何も憶えていません。

えっ、 「月形龍之介って誰?」

ですって。東映時代劇のスターの一人で、映画の 水戸黄門

を最初にやった人です。悪役がハマる人で、そういえば、水戸黄門は歴代悪役スターのはまり役でした。

テレビだと 東野 英治郎

だって、 西村 晃

だってそうですね。 佐野浅夫

はともかくも、 石坂 浩二

・ 里見 浩太朗

なんて 「エエもん俳優」

がやる役じゃないのですよね、ホントは。

もっともこんな話は今の女子大生にはまったく分からないでしょうね。だいたい名匠 黒澤明

なんていっても、映画監督だとわかっているかな ?

話が古いですねえ。はははは。

というわけで、ようやく、 夏目漱石

の 「三四郎」

に戻ります。

漱石

自身は朝日新聞の連載を始めるにあたって、こんなふうに宣伝しています。

田舎の高等学校を卒業して東京の大学に入った三四郎が新しい空気に触れる。そうして同輩だの先輩だの若い女だのに接触して、色々動いて来る。手間はこの空気のうちにこれらの人間を放すだけである。あとは人間が勝手に泳いで、自ら波瀾ができるだろう。

熊本

の第五高等学校を卒業して東京帝大に入学する青年 小川三四郎君

の話です。熊本から上京する汽車の中から始まります。

東京の物理学校を卒業して四国、松山の中学校に数学教師としてやってきた東京っ子 「坊ちゃん」

が 「そうぞなもし」

としゃべる田舎者と、何かというとテンポが合わず腹を立てて事件を起こすのが 「坊ちゃん」

という作品ですね。 「三四郎」

はそのちょうど裏返しの設定ですね。

小説を読む楽しさには幾通りもあると思うのですが、学校の授業というのはテーマとか作者の思想とかいうことをいいたがって、まあ、結局ウザイだけなんですが・・・。

教材としての 漱石

なんてその典型で、教科書で 「こころ」

の一部をかじっただけで 「則天去私」

とかいうお題目を漱石文学の肝のように唱えさせるという、恐るべき授業があった時代もあります。もっとも、今となっては古い話で、現代では、高校生も大学生も 「則天去私」

なんて知らないでしょう。

ところで小説というのは、その時代や社会、そこで暮らしている人間に関して、読めばすぐわかるジャーナルな情報の提供という側面を持っていることがあります。

たとえば 「坊ちゃん」

が面白がられたのは東京に暮らす人が主な読み手だったからで、松山の人を読者として想定しながら、あんなふうにはなかなか書けなかったんじゃないかというところに、作家のジャーナルな気分があるんじゃないでしょうか。

丸谷才一

が指摘していますが、 「坊っちゃん」

という小説は登場人物が全てあだ名で呼ばれているところが大きな特徴ですね。だからこそおもしろさが倍増するという表現上の工夫がさすが漱石。唯一実名のばあや 「きよ」

だって、 「赤シャツ」

と同じニュアンスで名づけられているともいえますね。清らかなばあさんという感じでしょうか。なにせ、便壺に落っことしたお札を洗ってくれるような人ですからね。

ついでに、もうちょっと横道します。 「きよ」

といえば、漱石の妻の名前は 鏡子

といいます。この女性は戦前からの漱石崇拝者には、悪妻の見本のように言う人もいて、すこぶる評判が悪いのですが、彼女の夏目家での呼び名、だから、漱石が日常呼びかけていた名は 「おきよ」

だったらしいのです。 「坊ちゃん」

のただ一人の実名登場人物が 「きよ」

で、ご存知のように母性の象徴のような人なのですが、それが「悪妻」鏡子のいつもの呼び名とはどういうことだろうと、悪妻説を疑う説もあるわけです。ぼくも、こっちの支持者。

話を戻しましょう。 「三四郎」

は田舎者の上京生活への関心がナウい時代の作品なんですね。この小説は 1908

年(明治 40

年)

の秋に 朝日新聞

に連載されたわけですが、その時代に帝国大学というのは三つしかありません。東京と京都と仙台。今と違って、選りすぐりのエリートしか行かないし、行けません。主人公のような九州の田舎の超エリートは、仙台は遠すぎるので東京か京都に行くしかなかったでしょう。送り出した故郷の人々は、彼がどんなふうに東京に行って、どうなって帰ってくるのかが関心の的。そういう時代だったんじゃないでしょうか。

小説の冒頭、その超エリートが汽車の中で駅売り弁当を食べています。さて、この弁当ガラをどこに捨てるのかわかりますか。なんと窓からポイ捨てするのです。すると、ポイ捨てした弁当のガラが隣窓の女性の顔に当たってしまいます。そこからこの小説は始まるのです。すごいと思いませんか。何がすごいといって、今なら、新幹線は窓なんて開きませんし、開いたとしても、弁当ガラを捨てたりする大学生はいないでしょう。

そのうえ、この弁当ガラがあたってしまった女性と、なんとその夜、同じ宿の同じ部屋に泊まるハメになるという快調な滑り出しで小説は一気に加速します。

何だか漱石がいい加減なことを書いているように聞こえますが、これが、その頃の汽車の旅だったんですね。九州あたりからの客は名古屋の木賃宿で一泊して乗り継ぐ。どうです興味がわいてきましたか ?

列車で隣り合わせただけの行きずりの二人はこの夜どうなるんですかねえ?

鉄道の旅、ランプに替わる電燈の灯、活版印刷。全て当時最先端の話題ですが、描かれる最先端は目に見える社会現象にとどまりません。

あの アインシュタイン

と同時代に生きている科学者で、光の圧力を測る物理学者 野々宮宗八

。

日露戦争

後の戦勝気分に浮かれる世相に 「この国は滅びます」

と言いはなつ一高教授 「偉大なる暗闇」広田先生

。

借金を平然と踏み倒し、居候しながら大言壮語する帝大生 与次郎

。

「恋愛」という西洋風男女関係を 「ストレイ・シープ(迷える子羊)」

という謎のことばで暗示する新しい女性、 美禰子

。

漱石は科学、芸術、思想、哲学にいたるまで、二十世紀を迎えた極東の島国の 「新しい空気」

を、実に多彩に、ジャーナルな視点で描いていると思います。

「新しい空気」

の只中にやってきた田舎者 小川三四郎くん

に、どんな波瀾の運命が待っているのでしょう。

結末までお読みになると、こんな文章が待っています。

野々宮さんは目録へ記号(しるし)をつけるために、隠袋(かくし)へ手を入れて鉛筆を捜した。鉛筆がなくって、一枚の活版刷りのはがきが出てきた。見ると、美禰子の結婚披露の招待状であった。披露はとうに済んだ。野々宮さんは広田先生といっしょにフロックコートで出席した。三四郎は帰京の当日この招待状を下宿の机の上に見た。時期はすでに過ぎていた。 鉄道旅行で始まる小説は、西洋絵画の品評と謎の言葉 「迷羊(ストレイ・シープ)」 のつぶやきで終わるのです。 こうして、結末を引用しても、何のことかさっぱりわからないでしょう。人間たちが勝手に泳いで、自らな波瀾が確かに起こったはずなのですが、主人公の三四郎がそうであるように、読者であるぼくも謎の言葉とともに「新しい空気」の外に取り残されてしまっていることに気付くしかないのです。そして、その体験こそが漱石の小説だと気付くのは、ずっと後になってからなのではないでしょうか。

野々宮さんは、招待状を引き千切って床の上に捨てた。やがて先生とともにほかの絵の評に取りかかる。与次郎だけが三四郎のそばへ来た。

「どうだ森の女は」

「森の女という題が悪い」

「じゃ、なんとすればよいんだ」

三四郎はなんとも答えなかった。ただ口の中で迷羊(ストレイ・シープ)、迷羊(ストレイ・シープ)と繰り返した。

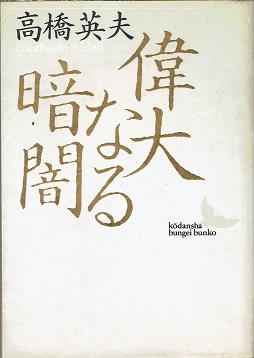

迷羊(ストレイ・シープ)

の 美禰子

のモデルは 平塚雷鳥

。光の圧力を測る 野々宮宗八

のモデルが 寺田寅彦

。そんな名前はご存知ないかもしれませんね。広田先生のモデルについても、 一高教授岩元禎

について 高橋英夫

という批評家が 「偉大なる暗闇」(講談社文芸文庫)

という評伝で書いています。

「案内」

としては、わけのわからない迂回を繰り返した結末で申し訳ありません。しかし、この作品は読み終わってみるとそれほど古びていないし、そこはかとない哀しさが印象に残りました。

「案内」

としては、わけのわからない迂回を繰り返した結末で申し訳ありません。しかし、この作品は読み終わってみるとそれほど古びていないし、そこはかとない哀しさが印象に残りました。

その哀しさの理由は 「迷羊(ストレイ・シープ)」

という謎の言葉にあるようです。全くのあてずっぽうですが、それぞれの時代の中で、時代の「新しい空気」は多くの作家によって、さまざまに描かれてきたし、今も描かれているわけです。決して漱石の独創ではありませんね。

「三四郎」

については、 広田先生

の 「滅ぶよ」

という言葉こそが漱石の本音として取り上げられたりもします。しかし、未完の 「明暗」

に至るまで「新しい空気」になじめなかった漱石自身は「迷羊(ストレイ・シープ)」という言葉の中にいるのではないでしょうか。初めて読んでから40年以上の年月が経ちましたが、読みなおすと新しい作品になっています。さすが漱石というべきでしょうか。

まあ、ちょっと、読んでみてください。(S)

追記2019・05・21

こうしてブログに投稿していて、初めての体験がコメントを書いていただくということ。書いた記事を読んでいただいているというのがまず快感なのですが、どう読まれているかという不安もある。コメントをいただいて気付くのは、そこのところですね。面白がっていただいているらしい感想は嬉しいのですが、間違いの指摘や、質問には赤面したり慌てたりが実情です。

この記事にも明らかな間違いの記述がありました。 「謎のことばで暗示する新しい女性、美禰子。」

の後ろに 「そして彼女こそが、上京する列車で隣り合わせた、あの女性です。」

と書いていたのです。この記述は 「楽天ブログ」

に投稿するに際して、クヨクヨ書き直したり、まあ、逡巡していた最後に書き加えているのです。自分でも何故そう書いたのか、不思議な感じがしますが、たぶん広田先生が紛れ込んだのだろうというのが自分なりのいいわけですね。

しかし、コメントでの指摘がなければ、ほったらかしていたわけで、恥ずかしいやら、ありがたいやら。何よりも、そうして、きちんと読んでいただいていることには、感謝のことばしかありません。ありがとうございます。

追記2022・10・18

一番新しい水戸黄門は 武田鉄矢

という人なのだそうですね。なんというか、世も末ですね あんまり悪口は言いたくないですが、つい言っちゃいますね(笑)

。 石坂浩二

の老後も、なんだかみっともないのですが、ずっと金八先生のまま、おじいさんになられている雰囲気が嫌なんですね、ぼくは。

漱石を読み直し始めています。落ち着いて感想を書こうと思っています。

にほんブログ村

にほんブログ村

-

週刊 読書案内 デイヴィッド・ピース「X… 2025.02.22 コメント(3)

-

週刊 読書案内 夏目漱石「文鳥」(「文… 2024.12.14

-

週刊 読書案内 半藤一利編「夏目漱石 … 2024.10.11