2012年10月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

皮はパリパリ、身は半生のノルウェーサーモンのポワレ

秋鮭というくらいでこの時期は日本各地の川を遡上して産卵のために鮭が上がってくる時期で、よく取れるのでスーパーなどにも安く並びますね。ただ、川に上がってきた鮭はもう卵や白子に栄養が行ってしまって、肝心の肉のほうはたいして美味しくないです。アラスカのヒグマも腹身とイクラと頭からカマにかけての美味しいとこだけ食べて、あとは捨ててしまいます。鳥やキツネがおこぼれをもらってますね。 ノルウェーサーモンは、生食用に養殖されているので、脂の乗りは良いし天然物のように寄生虫の心配もないので、焼いて食べるにしても日本の秋鮭よりは断然美味しくできます。秋鮭はやはり塩鮭にするほうが良いですね。 で、せっかく生食用なのでがっちり肉に火を通しては芸がないわけで、、、、サーモンは一塩してマリネしておき、余分な水分を抜いて旨味を凝縮しておきます。やや大ぶりに皮ごと切って、皮をパリパリにポワレして身のほうは焼きません。フライパンごと皮を下にしたままオーブンに30秒くらい入れるだけです。 きちんと焼いたサーモンの皮はとても美味しいです。ただしウロコをきちんと取っておかないと臭みが出るから注意ですね。 ちょうどミディアムに焼けたヒレステーキでも食べる感じですか、、、。ねっとりしっとり感が美味しい料理だと思います。これはアンチョビとレモンのバターソースにしてありますが、ブルゴーニュの若い赤ワインを煮詰めた軽めの赤ワインソースにすれば、ブルゴーニュは、コート・ド・ボーヌの最も軽やかでエレガントなワインができるヴォルネイ村の若めの赤ワインを少し冷やしたものと合わせて、肉料理感覚で楽しんでもいいと思います。 今、本日の魚料理でやってますよ。

Oct 30, 2012

-

先週のこと

先週来た玄界灘産の真鯛。大きさの参考のために卵のパックを置いてみました。60センチクラスの大物でした。天然の真鯛を使うと、やはり魚の王様という気がします。ちょうどブイヤベースのリクエストが入っていたので、ホウボウや金目鯛のアラと合わせて、soupe de poissonsスープ・ド・ポワソンを作りました。天然物の魚で出汁を取ると、例えば金目鯛は深海魚でイカ類を主食にしているので、イカの味を感じるだしがとれます。真鯛やホウボウは、海老蟹などの甲殻類や貝類も食べるので、とても良い味が出ます。 ブイヤベースboillabesseは、bouilliブイイ(沸かす)とabesserアベセ(火を弱める)という言葉がつながってできた料理名。ブイヤベース作りは、美味しいスープ・ド・ポワソン作りから始まる。 ニンニクと玉ねぎをオリーヴオイルで炒め、フェンネルシードを少しとローリエを一枚入れて、魚のアラを入れます。強火で魚をつぶすように炒めます。魚がほぐれて、身がグスグスになったら、水とトマトを加えて沸かします。沸いたら弱火。これがブイヤベースの語源というか所以ですね。魚は短時間で味が出るので、あまり長いことは煮込みません。10分も煮ればいいでしょう。これを漉して、サフランを入れて少し煮詰めます。これがスープ・ド・ポワソンですね。 スープ・ド・ポワソンで魚を煮込めば、ブイヤベースが出来上がります。私の場合は、魚をポワレ(フライパンで焼く)して、スープを添えます。スープには貝類や甲殻類入れていないのに上手にできたスープ・ド・ポワソンは、甲殻類や貝類の味が感じられます。美味いですよ。 これは、gigot d'agneauジゴ・ダニョー。仔羊の骨付き後ろ足です。よく言う漫画肉の原型ですね。3キロ余りある大きな肉ですね。 骨盤と大腿骨をはずし、スネ肉を取り除いて骨を出し、漫画肉状態に、、、。 はずした大腿骨と骨盤とスネ肉。これは焼いて出汁を取り、jus d'agneauジュ・ダニョー(仔羊の肉汁)を取る。 タコ糸をかけて形を整えて、焼きに入ります。250℃のオーブンに3~5分入れて少し焼いたら、プラックの上の温かい棚の上において10分程度休ませる。これを繰り返しながら、3時間近くかけて火を通す。 焼き上がった漫画肉。美味そうでしょ?

Oct 16, 2012

-

幅広ヒラヒラパスタのマファルデ、ラグーソース、キノコ添え

久々登場の幅広ヒラヒラパスタのマファルデです。乾麺ですが、茹でるともっちり。エッジがヒラヒラしているのでソースの絡みがよくて、手打ちパスタ的な良さもあります。 茹で上げて生クリーム少しとバター少しで和えて、パルミジャーノチーズの粉を少しかける。もち豚のラグーソースをかけて、、、 カナダ産のジロール茸とフランス産のセープ茸(ポルチーニ)のソテーを添える。 これは、もうキノコ料理ですね。秋らしいパスタ料理になりました。今、シェフのお勧めメインディッシュでやっています。

Oct 12, 2012

-

サンク・オ・ピエ、秋のコース2012のキノコのリゾット

サンク・オ・ピエ秋のコース2012のメインディッシュのフランス産マッシュルームのデュクセル風味のリゾットを添えたウズラのもも肉のソテー。このリゾットが美味いんです! フランス産のマッシュルームは味が濃いです。これを微塵切りにしてバター少しで2~3時間ゆっくり炒めて水分を飛ばし味を凝縮させます。キノコの旨味のエッセンス的なものになります。さらにそこにドライポルチーニの粉を混ぜ込んで旨味をアップしてあります。ポルチーニは、ただでさえ美味いのに乾燥させると干し椎茸と同じようにものすごい旨味が出ます。それを粉にして混ぜるので、もうキノコの旨味爆弾ですね。マッシュルームとドライポルチーニを混ぜることによって、同じ系統のキノコの旨味が重なって旨味がさらに増幅されます。 リゾットはイタリア風にアルデンテに炊きます。玉ねぎ少しを炒め、生米を加えて炒め、そこに熱いブイヨンを少しずつ加えながら、15分かけて炊いてゆき、途中でデュクセルを加えて最後にバター少しとパルミジャーノチーズの粉を混ぜ込んで、仕上げます。ほんの少しお米に芯が残るくらいのアルデンテにします。 このリゾットひと匙には、その数倍のキノコが入っている計算になりますから、へたにキノコそのものを食べるよりキノコの旨味が楽しめるというわけです。もう、ワインが止まりませんね(笑)

Oct 11, 2012

-

サンク・オ・ピエ、秋のコース2012

フライパンにキノコを用意して、これを遠赤グリラーで焼きます。 イベリコ豚ベジョータの自家製スモークロースハム。これに焼いたキノコを添えます。 ハムにトリュフオイルをかけて出来上がり!これが前菜一皿目ですね。イベリコ豚のハムが美味い!さすが豚肉の王様です。最初から赤ワイン特にブルゴーニュでもあけて、ゆっくり食事を始めましょう。 セープ茸(ポルチーニ)のソテーにフォアグラ。天才シェフアラン・シャペルが[真実の味」と称えた組み合わせ。これも美味いですね。身をよじりながら食べる方。地団駄踏む人。涙目になる方。目がうつろになる方。(笑)とにかく評判良いですよ!これもブルゴーニュの赤が合いますね。 和歌山産の栗のポタージュ。これは、まず栗をオーブンでゆっくり焼きます。焼くことで天津甘栗みたいに甘くなりますね。その皮をむいて、薄いブイヨンで煮てミキサーにかけてポタージュにします。コックリした栗のコクを出すために仕上げにちょっとバターを溶かしこみます。かなり甘みがあって、美味しいです。これも好評ですね! メインはフランス産のマッシュルームのデュクセル風味のリゾットを添えたウズラのモモ肉のソテーです。ソースはウズラと鶏のジュ(肉汁)リゾットには強烈なうまみのドライポルチーニの粉も入れてあります。リゾットがとにかく美味いです。イタリア風アルデンテに仕上げてあります。ブルゴーニュ赤ワイン合いますね! デザートは、栗のガレット、栗のアイスクリーム、コアントロー風味の生チョコ。 栗のガレットは、ローマ法王に献上されるイタリアの老舗マレルバ社の山栗の粉を使っています。中には、ちょうど栗あんのような感じで、フランス産のマロンペーストをラム酒で風味をつけて挟んであります。隅から隅まで栗味のケーキですね。 ちょっとふざけた感じですけど、これが、マレルバ社の栗の粉。 アイスクリームはフランス産のマロンペーストと牛乳や生クリーム使ったもので、軽くするために卵は使ってません。フランス産のマロンペーストは無添加なので、色は黒っぽいですが風味が良いです。 ベルギーのカレボー社(ゴディヴァの原料を作っている会社です)のチョコレートを使った生チョコです。コアントローは結構たっぷり!はっきりリキュールの香りがするくらい入れてます。 これに合わせるは、さかもとこーひー「ベラノッテ」しかもこのコース専用にワンランク上の豆を使って作られたサンク・オ・ピエ・特別バージョンです!普通のベラノッテより綺麗で洗練られた心地よい苦み系。少し濃いのかもしれませんが、その分綺麗なので嫌味など全く無し!デザート3種とは最高に合いますよ!食事の余韻が楽しいです。 サンク・オ・ピエ秋のコース2012は、ご予約限定コースです。

Oct 9, 2012

-

テリーヌ

これは、フォアグラ入りのシャラン産窒息鴨のテリーヌ。他にも地鶏のレバーのテリーヌやジビエの季節には、イノシシや鹿の入ったテリーヌも作るし、たまに作るフォアグラ100%のテリーヌには熱狂的ファンが多い。もちろん、魚のムースで作る魚のテリーヌもあります。 テリーヌを2001年に開業以来欠かさず作り続けているのは、人気があるからですね。「今日これから行くけどテリーヌある?」必ず電話をかけてくる方が何人かいらっしゃいますし、まあ、4~5人に一人くらいはテリーヌのオーダーがあるくらい。それにテリーヌをオーダーするお客様は、いつもテリーヌという感じのリピータが多いように思います。だから切らすと怒られるわけです。やめてしまうわけにはいきません。 古典的フレンチのメニューであり、自分でも古い料理だとは思うのだが、、、、料理のスタイルが古いだの新しいだの言っているのは、プロのサイドの人間がほとんどで、お客さまにとっては、そんなことより食ってい美味いどうかが問題であるわけだと思うんですね。美味しければ文句を言う人はいないし、気に入ればまた頼んでくれるわけですから、、。それに「詳しくは知らないけど、テリーヌってなんかきいたことあるから頼みやすい」と言われたことが何回かあります。まあ、フレンチの代表的前菜ですからね。 で、テリーヌって本当はどういうもの?と訊いたら意外に知っている人は少ないでしょう?このブログでも何回か書いてますけど、テリーヌというのは、、、 こういう器の名前なんです。これは一番一般的な角型で、肉なら約1キロ入ります。この他にも楕円形や円形のもあります。これに入れて、焼いたり蒸したりあるいはゼラチンや寒天で寄せたりとにかく固めて作った料理の総称ということになります。 牛丼や天丼といっても丼を食うわけじゃないですよね。それと一緒でテリーヌも器の名前が料理の名前になっているわけで、厳密に言えばテリーヌ自体は食い物ではありません(笑)このテリーヌ型は、フランスの老舗ル・クルーゼ社製で一個¥20000くらいします。高いですけど、何十年ももちますし、3キロ近い重さで肉厚の鋳物のホウロウ仕上げなので、火のあたりの柔らかさや余熱の具合など、使い慣れるとこれでしかテリーヌは作る気がしません。 プロ向けのレシピの専門書やクラシックな昔のレシピなどを見ると、複雑な作り方をすることも多いようです。コニャックやアルマニャックやポルト酒やマデラ酒などのアルコール類を多用したり、グラスドヴィアンドと言って超濃厚肉汁を配合したり、材料をワインでマリネしたり、つなぎに卵やでんぷん類を入れる人もいるし、ファルス・ア・グラタンという超クラシックなつなぎを使うなんていうのもあります、、。 まあ、私の場合はとてもシンプル!たとえば、この画像の鴨のテリーヌなら、もち豚の荒挽き肉を500グラム、同じく細引き肉を150グラム、シャラン鴨の切り落とし肉を300グラム、フォアグラの切り落としを200グラム、塩13.5グラム、砂糖5グラム(砂糖には少し発色作用がある)、荒挽き黒胡椒、白コショウ、ナツメグ、各少々。これだけです。酒類は無し、つなぎもなし、もちろん発色剤や保存料も無しです。 上手に作るポイントは、材料が新鮮なこと。とくに豚肉の鮮度が悪いと生地がつながらないです。それから、肉の温度。こねるときに肉の温度を2~3℃に保つこと。これがつなぎなしで肉を滑らかにつなぐ唯一のコツです。こねると、冷たさで手が痛くなります。でも、手が痛いからと言ってぬるい肉ではいくらこねても、ぼそぼそのテリーヌにしかなりません。それからもしアルコールを入れるなら、こねるときに入れてはだめです。肉の結着力が落ちてしまいますから、アルコール類を入れるタイミングは、型に詰めた後振りかければいいです。 あとは湯煎にかけて、150度くらいのオーブンでゆっくり1時間くらいかけて火を通します。湯煎の温度が上がりすぎないように途中で氷を入れたりもします。 大きな店やホテルなどやバイキングで出るテリーヌはたいてい出来合いの物で美味くないですね。初めて入った店で、美味しいテリーヌが出てくると「おっ、ここのシェフは腕が良いかも!」と思いますね。ありきたりの料理ですけど、料理人の腕がもろに出る料理だと思います。

Oct 6, 2012

-

フォアグラとセープ茸(ポルチーニ)

この週末、 7日日曜日の夜は予約でいっぱいです。土曜日は空いていますので、土曜日のご予約お待ちしております。8日祝日は、定休日となります。 キノコの季節ですね。今年のヨーロッパ物は、量も質もあまり芳しくないという情報が入ってきています。(カナダ産のジロールはすごく良いです。)まあ、毎年のことなんですが、これだけ流通がよくなった時代でも輸入の天然キノコは鮮度の点で問題がある物が多いことは事実なんです。 フランスなら地方の山奥で採取され、地元の市場に集まり、出荷されてパリのランジスの市場(東京の築地市場に当たる大きな市場)に集まり、そこから空輸で成田空港に着くわけです。そのあと通関と検疫の手続きがあって、、、というわけで早くても1週間近く時間が経ってしまう事になるんですね。特にこのセープ(ポルチーニ)は、傷みやすいキノコで本来なら2~3日が限度なんです。しかもかなり傷むと有毒化するという話もあって、注意が必要です。しかもこのキノコは空輸物だとキロ当たり¥10000はします。高い!(半分近くは運賃!)それも鮮度が落ちていようが、関係無しですからね!それで、近年は冷凍のセープを使ってます。冷凍ものなら、最高級品でもフレッシュ物の半額以下で、しかも旬の一番いい時期に採取して急速冷凍してあるので、品質も良いし歩留まりも100%ですからね。 無駄に高いものを仕入れると、売値が高価になり結局お客様に負担をかけることになりますから、、。サンク・オ・ピエで使っているのはスペイン産の最高級品で、これはかなり美味しいです。ソテーしてしまえば、生と全く変わらないどころか鮮度が落ちるところから来る苦味なども無くて、生よりよほど美味しいですよ。 サンク・オ・ピエ秋のコース2012の温前菜は、セープ茸(ポルチーニ)にフォアグラを合わせます。これは、天才シェフと呼ばれたアラン・シャペル氏が「真実の味わい」と讃えたという美味しい組み合わせです。 フォアグラの美味しさというのは、実はうま味成分というより脂肪分です。豚骨ラーメンの背脂やマヨネーズから感じる美味しさに通じるものです。脂肪というのは生き物にとって大切なエネルギー源ですから、本能に訴えるんですね。脂肪摂取による快感、実際脂肪を取ると脳内麻薬物質が分泌されるらしいですね。それから粉をつけ香ばしく焦がしたフォアグラソテーのメイラード反応からくる焼きおにぎり的美味しさですね。焦げの美味しさは特に日本人は弱いですね!強烈に美味いです。そこに旨味食物の代表格のようなキノコの中でもキノコの王様ともいわれるセープ茸(ポルチーニ)ですから、、、これはある意味たまったもんではない組み合わせなわけです。(笑)身がよじれると言ったお客様がいましたね。 前回のブログで書いたフォアグラと焼きリンゴとヴーヴレの白ワインは、甘酸っぱさの共演がフォアグラをひき立てました。フォアグラとセープの場合は、フォアグラをセープの複雑で深い旨味が引き立てます。さらに食感。セープの傘の部分はソテーすると独特のぬめりがあって柔らかく、ちょうど焼いたフォアグラのとろけるような食感と同じようなトーンでマッチします。セープの軸の部分は、少し歯ごたえがあって、一緒に食べ進んでいくとそれが食感のアクセントになって食べ飽きしません。それどころか、食べてなくなってしまうのが惜しいような料理と言えます。 そしてこの料理のもう一つの魅力は、赤ワインが合うことですね。普通、フォアグラに合わせるワインは、甘めの白ワインが多いんです。ボルドーの貴腐ワインソーテルヌやアルザスのゲヴェルツトラミネールの甘口やヴーヴレの甘口、ハンガリーのトカイの甘口などです。ところがこの料理の場合は、キノコのおかげでブルゴーニュの赤やボルドーの右岸系サンテミリオンやポムロールなどキノコに合いそうな赤ワイン、つまり熟成すると雨上がりの黒土や落ち葉、キノコやトリュフを思わせる香りがでてきそうなワインが良いですね。スペインのリオハなんかもいいかもしれません。 今回のサンク・オ・ピエ秋のコースは、最初の皿もキノコのサラダを添えたイベリコ豚べジョータロースの自家製スモークハムのトリュフオイル風味ですから、食事の初めから赤ワインを開けて、大きなグラスでゆっくり味わいの変化を楽しみながら、時を過ごすのはいかがでしょうか?食事の〆には、さかもとこーひーのベラノッテ・サンク・オ・ピエ・スペシャル・バージョンが待っていますよ。リキュールを利かせた生チョコにもローマ法王に献上しているという栗粉で作ったガレットにも栗のアイスクリームにも絶妙に合います。

Oct 4, 2012

-

フォアグラ&リンゴ、巨峰&帆立

少し前にも紹介しましたが、リンゴのカラメリゼ。これがフォアグラのいい相棒になります。 リンゴの甘酸っぱさと蜂蜜とバルサミコソースの甘酸っぱさがフォアグラの濃厚な味わいにぴったりです。これで、ロワールはヴーヴレのシュナン・ブランのちょっと甘い白ワインを合わせたらもう最高ですね。ヴーヴレのワインにもリンゴ的フレーバーがあるからなんです。リンゴとリンゴ系の香りのワイン、リンゴの甘酸っぱさとソースの甘酸っぱさとワインの甘酸っぱさ。似ている者同士なんですが、少しニュアンスが違う味わいと香りが重なりあって、豊かで何とも言えない奥深い味わいになります。これぞマリアージュですね。 たとえば、バイオリン数本で同じ音を出しても大した厚みは出ませんが、バイオリン1本金管楽器1本木管楽器1本、、と違う楽器で同じ高さの音を重ねると和音でなくても厚みが出ます。味や香りもそれと同じで、違う音色を重ねると厚みが出ます。オーケストラの生演奏を聴きに行くと、指揮者が入ってくる前に音合わせをします。慣例的にオーケストラの場合はオーボエがまず音を出して、順次ほかの楽器が合わせていきます。全員同じ高さの音を出しているだけなんですが、ちょっとぞくっとするくらい気持ちいいですよ。 もう一つそんな例を、、、 巨峰ぶどうと帆立貝柱のサラダ。ブドウは皮をむきます。私ども料理人は衛生上基本的に爪を伸ばさないので、ぶどうの皮をむくときはペティナイフでひっかけて剥くんですが、ぶどうの皮はむきやすい方向があります。ぶどうを房からはずしますね。すると枝についていたところに穴があいているのでそこから剥くことになりがちなんですが、実は反対側のつるんとした側によく見るとぽつりとへそのように小さい突起があります。そこから剥くととても剥きやすいんです。ぶどうの穴のほうから剥くと逆剥きになるので皮が細かくちぎれてやりずらいです。これはちょっとしたコツ。 さて、料理ですが、帆立貝柱はもちろん刺身用で、冷凍物ではなく生が良いですね。たてに4つ割にします。ある程度の食感が欲しいので薄切りにはしません。それをヴィネグレットソース(オイル&ヴィネガーのドレッシング)と塩胡椒で味をつけます。小さなグリーンサラダの周りにぶどうと味をつけた帆立を交互に盛ります。お客様にお出しするときに「ぶどうと帆立を一緒に召し上がってください」と声をかけるのも忘れずに、、。 「なんで、帆立の刺身とぶどうを一緒に食うんだ?」なんて。思うかもしれませんが、これもハーモニー。帆立特有の甘みとヴィネグレットの酸味、ぶどうの甘みと酸味。方向性は似ているけど、ニュアンスが違う物が重なり合って、単体ではない味わいになります。結構美味しいですよ。シャンパーニュにはバッチリ合いますし、もしあれば巨峰で作った、ほの甘いスパークリングなどがあればきっと良いマリアージュを楽しめそうです。 これ10数年ぶりに思い出して作りました。フルーツを使った料理。生ハムとメロンとか鴨とオレンジとか、スタンダードがありますが、ちょっとレトロというか何を今更的な感じがしないでもないんですけど、、巨峰と帆立の組み合わせなら、古臭さは感じないでしょ?

Oct 3, 2012

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 食べ歩き

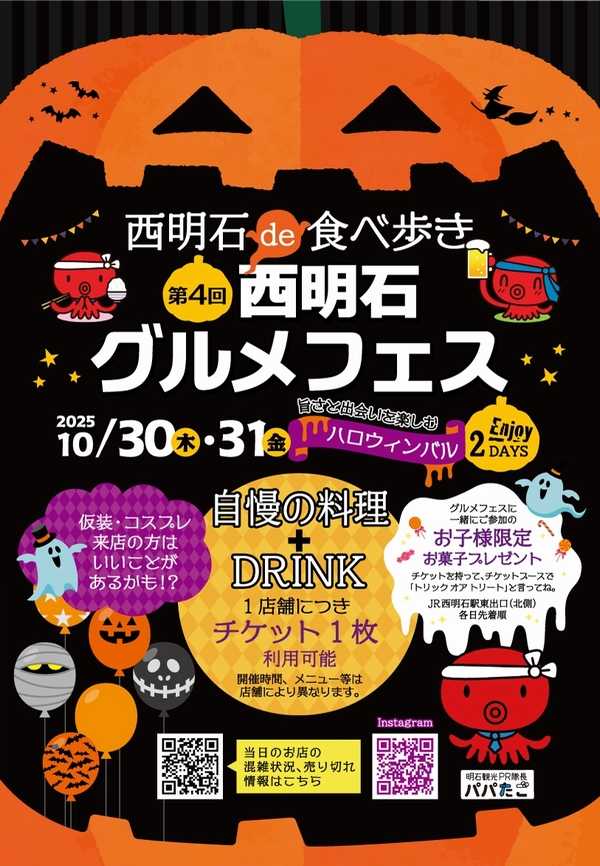

- 西明石de食べ歩き「第4回 西明石グ…

- (2025-10-30 13:48:39)

-

-

-

- バレンタインの季節♪

- 再入荷!RURU MARY’S ルルメリー「シ…

- (2025-02-21 23:46:54)

-

-

-

- おすすめグルメ!

- 昨今の原材料費など値上がりはわかる…

- (2025-11-16 17:29:02)

-