2012年02月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

お知らせ色々

今週末は、雛祭りですね。これは、うちのマダムの力作。アクリル粘土で作ったニャンコのお雛様です。猫も着物もお供えの鯛やお皿も、すべてマダムの手作りです。レジの脇に飾ってあります。 生牡蠣は終了しました。それから、ジビエもほとんど入荷がなくなりました。レギュラーメニューにのせていた生牡蠣と鹿のローストはメニューからはずしました。鹿肉は、もう少し入るかもしれませんので、あるときは随時スペシャルメインディッシュでお出しします。 生牡蠣を止める代わりに広島産の牡蠣のソテーをしばらくやるつもりです。これもスペシャルメインディッシュです。 これは、エゾ鹿肉のタリアータ仕立て。鹿のモモ肉を柔らかくローストして、薄切りにして皿に盛り付け、ゲランド産のフルール・ド・セルをパラリとまいて、熟成バルサミコとガーリック風味のオリーヴオイルを垂らし、パルミジャーノチーズの薄削りを散らす。 タリアータ、もしくはタリアート。これはイタリア語で、切る、という事。つまり焼いた肉を切って盛り付けた料理という事なんです。まあ、見たまんまの料理なんですが、やや硬い肉質の鹿のモモ肉を柔らかく美味しく食べられる料理だと思います。これ、しばらくやってます。 ジビエ尽くしのコースは、大人気で結局50名を超えるお客様に召し上がっていただきました。ありがとうございます! 当初、3月半ばくらいまではできると言っていたジビエ尽くしのコースでしたが、今年は2月末でジビエの入荷がほぼ終わってしまったので、早めの終了になってしまいました。申し訳ありません。なにせ、相手が野生動物なので管理することができないものですから、こういう事もあります。 あと、鹿の煮込み料理も作ってあります。パスタを添えた美味しい煮込みです。これもしばらくあります。それから、、、 対馬産イノシシとエゾ鹿の自家製スモークハム、ジビエ尽くしのコースの前菜に使っていたものですが、これもまだあるので、お勧め前菜で黒板メニューにのせます。これはストレートにイノシシと鹿の味わいがわかる料理で、とても評判が良かったです。 それから、自家製のスモークサーモンももうすぐ終了です。これが終わったら、11月頃までは作りません。そのかわり、4月からはパルマ産ピオ・トジーニ社の美味しい生ハムが入ってきます。 それともう一つ、、、 シャラン産窒息鴨に変えて、カナール・デ・マレをメニューにのせました。シャランと同じくヴァンデ県のロワール川河口付近で作られている美味しい窒息鴨です。かつて、スーラン鴨という美味しい品種があったんですが、繊細で手がかかることから、第二次大戦後は廃れてしまったそうです。最近、遺伝子の研究がすすんで、そのスーラン鴨を交配によって復活させたのがこのカナール・デ・マレ(沼の鴨)なんです。 あまりの美味しさに、今パリで一番勢いがある三ツ星“ラストランス”、東京の白金の日本の三ツ星第一号のカンテサンスの岸田シェフの師匠にあたるパスカル・バルボシェフが大量に買い占めたことで、業界ではちょっとした話題になりました。まあ、品薄なもので手に入りにくかったんですが、何とか安定入荷が見込めそうなのでメニューにのせました。 たしかに美味しい鴨です。シャランも美味しいのですが、カナール・デ・マレはさらにもうちょっと美味しい感じがします。仕上がりの色も良いし、柔らかくて旨味も綺麗です。

Feb 29, 2012

-

11周年記念コースのメインとデザート、それにこーひー!

ラカン産若鳩のポワレです。やはり、違いますね!しっとりと滑らかな肉質。ガラで取ったジュの美味しいことといったら、、、。本当に惚れ惚れします。この肉のために取り寄せたゲランド産のフルール・ド・セルが、またよい感じにきいています。久々に使ってみましたが、やはり世界最高の塩と言われるだけのことはあります。 ヴァローナのカライブというショコラで作ったテリーヌ・ド・ショコラにピエール・エルメ氏のレシピによる有塩バターとシナモン風味のカラメルアイスクリームをのせて、12年熟成の美味しいバルサミコで和えたイチゴを添えてあります。 まあ、見た目はシンプルですが、これが腰が抜けるほどうまいです。昨日もマダムと試食して唸ってました!これに合わせる、さかもとこーひーの「サンク・オ・ピエ11周年コース専用ブレンド」がまた絶妙のマリアージュ!美味すぎます! このこーひーは、コーヒー単体だとちょっと頼りないくらいにサラッとしているんです。ところが、デザートと合わせると、とても濃厚なショコラやカラメルアイスクリームの後味を見事に引き取って、後味にフィネスを感じます。さらにコーヒーの上品な酸味がイチゴとバルサミコの酸味のハーモニーに自然に寄り添って、盛り上げてくれます。このこーひーは、デザートと張り合おうなんてところは全くないのに、一口飲むともうこのこーひー無しにはデザートを食べ進む気がしなくなるほどです。またしてもさかもとさん、良い仕事してくれました!ありがとうございます!

Feb 26, 2012

-

海藻バター、ニンジンのポタージュクミン風味

伊勢湾産の岩海苔とゲランドの海藻入り荒塩を混ぜ込んで作った海藻バターをソース代わりに使った真鯛のポワレです。新海苔なのでフワーッとした香りが香ばしく、食欲をそそります。画像では見えませんが、魚の下には、1/4位に煮詰めたバルサミコが少し置いてあります。酸味と甘みがちょっとしたアクセントです。 ニンジンのポタージュです。野菜のポタージュには、大抵何らかのつなぎが必要です。必要無いのは、ジャガイモくらいです。意外なことに、サツマイモやカボチャは、コーンスターチでつなぎます。そうすると、カボチャやサツマイモの粉っぽさが抑えられます。つまり、コーンスターチのとろみで浮力がついて、滑らかになるんですね。ニンジンの場合は、米でつなぎます。まず玉ねぎを弱火でスエ(汗をかかせる感じでやんわり炒める)して、甘みを出してからニンジンと米と薄いブイヨンを加えて、煮込みます。米は、ニンジン10本に対して、生米カップ1/5くらいで充分です。煮込み時間は18分くらい、それでミキサーにかけます。牛乳少しとバター少しで仕上げます。浮かべてあるのは、クミンシード。甘い香りが、ニンジンの甘さをさらに引き立てます。

Feb 24, 2012

-

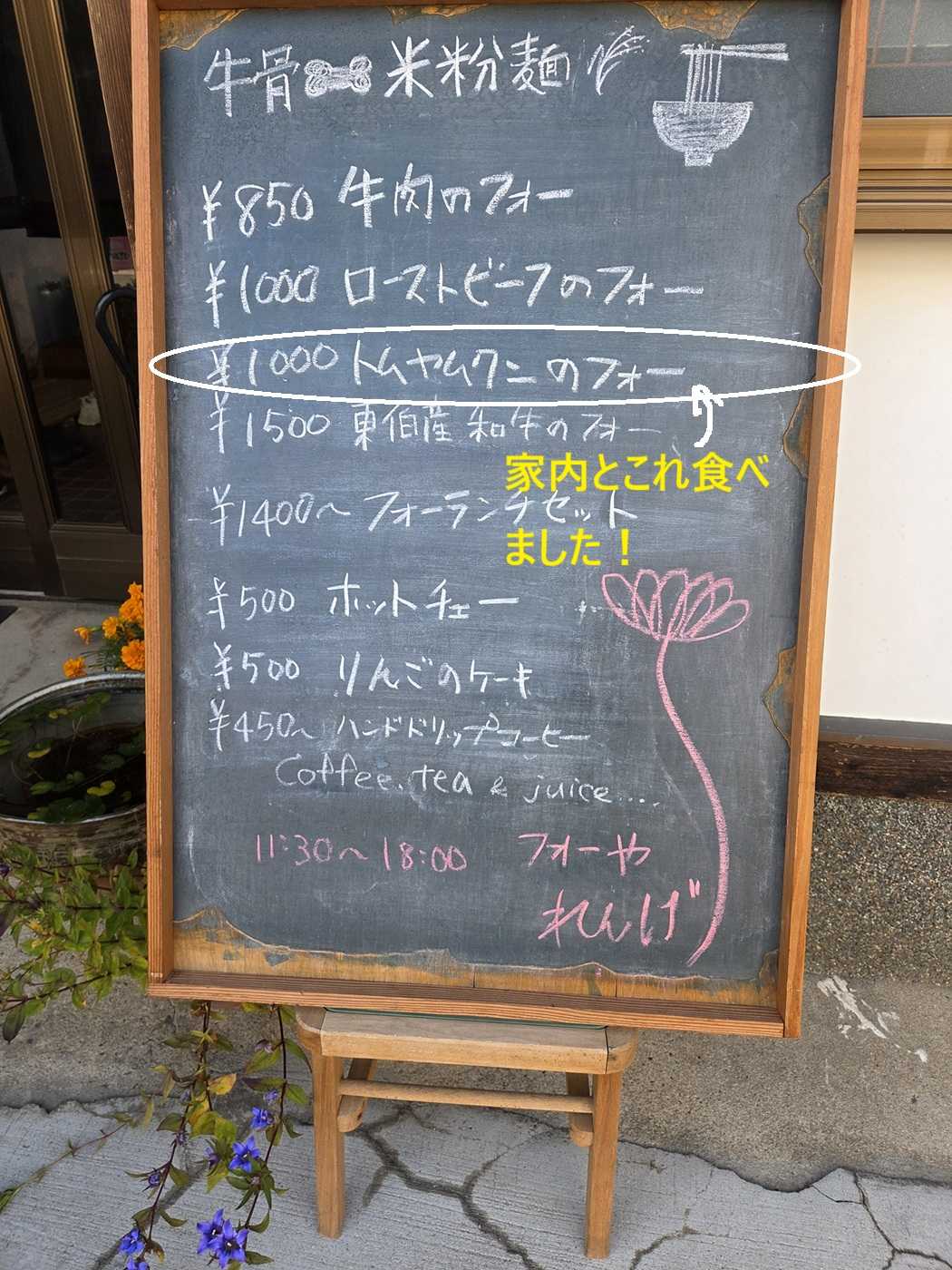

さかもとこーひーとのコラボとサンク・オ・ピエの開店記念日

先日のさかもこーひーのブログ、http://plaza.rakuten.co.jp/sakamotocoffee/diary/201202070000/http://plaza.rakuten.co.jp/sakamotocoffee/diary/201202080000/http://plaza.rakuten.co.jp/sakamotocoffee/diary/201202090000/ さかもとこーひーの入れ方に関する話なんですが、普通のこーひーとはかなり違うんですね。まあ、言ってしまえば、沸いたお湯をぶっかけるだけ!というシンプルなものです。数年前にワイン会にさかもとさんがコーヒーとカフェプレスを持ってきて「これで入れてください」と渡された時に、正直「エー!これで淹れるの!??」と内心思いました。もちろん、お客様ですから、口には出しませんが、、、。 というのは、普通コーヒーというものには、必ずいやな味が含まれています。その嫌味を出さないように、喫茶店のオヤジなんかが、技術を駆使してドリップなりサイフォンなりで、いかに美味しいところだけを抽出するかという事が、肝要なわけです。そのためにお湯の温度もやや低くするのが普通です。ですから、カフェプレスにコーヒーの粉を入れて、沸いたお湯をぶっかけるというのは、もっともやってはいけない入れ方なはずなんです。コーヒーの味の要らぬところまで全部出てしまいますからね! その時飲んだのは、コロンビアのカップオブエクセレンスでしたが、一口飲むと、「あれ!なんでこんなに綺麗なの?」全く信じられないような味だったんです。少し冷めてくるとさらに複雑で繊細な風味が出てきて、まるで上質なワインのようにテイスティング用語を使って表現したくなるような味わいでした。思わず、「もしコーヒーのロマネコンティというのがあるならこういうものかもしれませんね。」と言ってしまったくらいです。 飲みほして、カップの香りをかぐとまるでハバナの最高級のシガー(葉巻)みたいな香りがしました。それをさかもとさんに言うと、「僕はたばこ吸わないから、知らなかった。へー、これがよく言うシガーの香りなんですか、、、。」なんて。のんびりしたことを言ってました。私は、そのときに「このオヤジただのこーひー屋さんじゃないな。」と思いました。 それで、しばらく考えていたんですが、わかったのは、要するにさかもとこーひーの豆にはきっと欠点がないのだろうという事。栽培から収穫まで別格の扱いを受けるスペシャルティー・コーヒーは、ワインでいえばドメーヌ元詰め物に匹敵する。その豆のクオリティそのものがレベルが高いうえにそれを高い焙煎技術で仕上げてあるので、豆の持ち味をすべて抽出して問題がないという結論でした。なるほどなぁ!と思ったものです。つまり技術いらずのこーひーですから、家庭でも完全にさかもとこーひーの味が引き出せるわけです。だから通販中心のビーンズショップとして人気が高いわけですね。これが、いくらいいコーヒーでも、淹れ方が難しかったら、通販は厳しいですよね。さかもとさん自身が喫茶店のマスターになって、コーヒー淹れるしかないわけです。 けっきょく、沸いたお湯をぶっかけるというシンプルな淹れ方でできるさかもとこーひーは、技術いらずなので家庭向けこーひーになるわけですね。そのためには、焙煎やブレンドによって、豆のクオリティーを最高に高める必要があるわけです。その辺の技術が並みこーひー屋さんと違うところなんですね。料理だってやみくもに良い素材を使えばいいってもんじゃないですから、、、。つまり、辻静雄さんが言ったように「最高の料理には、最高の素材が必要だが、最高の素材が最高の料理になるとは限らない。」という事につきます。 このところ、さかもとこーひーには、サンク・オ・ピエの特別メニューのデザートに合わせるこーひーを作ってもらっていますが、毎回そのマリアージュには驚かされます。最初の画像のジビエ尽くしのコース用のブレンドにしても、普通はありえないコーヒーとカシスのソルベなんて組み合わせを軽々とクリアーしてしまいます。もうすぐ始まる11周年記念コース用のブレンドも作ってもらいました。きっとまた素晴らしい味わいが期待出るでしょう! そうそう、今日は開店記念日です。2001年の2月21日が開店日でした!もう11年もたったんですね、、、。はじめは経営も苦しかったんですけどね、、、。今はまあ、結構人気のお店になったのかなと思います。幕張本郷のほとんど住宅街で、フレンチのコース料理のみで、予約制なんて、強気なやりかたですが、味にこだわる良いお客様に恵まれて、おかげ様で何とかやってこれました。日頃よりご支持をいただくお客さまに感謝です!成田の自家菜園をやってくれたマダムの実家や忙しいと皿洗いに来てくれた息子や娘、もちろんパートナーのマダムにも感謝感謝です。これからもよろしくお願いします。

Feb 21, 2012

-

Gigot d'agneau roti ジゴ・ダニョ・ロティ

仔羊の骨付きもも肉です。そばに置いた携帯電話でだいたいの大きさがわかりますかね?骨付きで約3キロ余りのでかい肉です。先日8名の若い人の集まりでお出ししました。最低6人は集まってくれないとできない料理です。人数が集まるときに予約してくれれば、いつでもやりますよ!お気軽にお問い合わせください。 骨盤をはずして、スネ肉をはずして、漫画肉状態に、、、。この作業が、約5分くらい。初めてやった時は1時間くらいかかりました。もう20年以上も前のことですけどね。骨盤から大腿骨の関節をはずすのにちょっとしたコツがありまして、、。それがわからないと難儀します。力任せにやると大けがの原因になるくらい危険な作業でもあります。今は、力でなくて技でやってますから、サクッと取れます。 奥がはずした骨盤と、スネ肉です。これは焼いて出汁を取って、jus d'agneauジュ・ダニョー、仔羊の肉汁を作ります。 フライパンに入れて焼くところ。骨盤やクズ肉も一緒です。表面には、シチリア産のトラパニの塩田の塩をしっかり振ってあります。でもコショウは振りません。コショウは焼くと香りが飛んで、残るのは苦味と辛味だけですから、、。焼くときには塩だけで良いんです。コショウは盛り付けてから挽きます。 で、焼き上がり。オーブンは、250℃。結構高温です。まず5分入れます。肉を返してもう5分入れたら、60℃くらいの温かい場所で、10分休ませます。それでまた5分オーブン、肉を返して10分休め、5分オーブン、、、、の繰り返しで、肉の中心部までしっかり温まるまで繰り返します。肉に焼き色がついて来て仕上がりが近くなったら、表面にガーリック風味のバターを塗ります。 オーブンに入れっぱなしにしないのがポイント!時間をかけてゆっくり火を入れてゆくので、肉が硬くなりません。しっとりと美味しく仕上がるんです。 見た目もまさに漫画肉で、楽しい!!欧米人の代表的ご馳走料理なんですね。 切り分けて盛り付けて、フルール・ド・セルをパラリと振りかけ、黒胡椒を挽き、肉を焼いた鍋を仔羊のジュでデグラッセ(旨味をこそげとる)してソースにします。ナチュラルで美味しい!仔羊の骨付きもも肉のローストです。 ボルドーのメドックの赤ワインが良く合いますね。それから、ローヌのワイン、シラー系ですね。あと、メルローだって悪くはないです。とにかくワインが飲みたくなる料理ですよ!

Feb 19, 2012

-

サンク・オ・ピエ、11周年記念コース

難航していた11周年記念メニューがやっと決まりました!Cinq au pied.11er anniversaireサンク・オ・ピエ11周年記念コース2名様より承ります(4~5日前までにご予約ください)¥11.000Panache de "5" au pied.小さな前菜"5"種類の盛り合わせEscargots de Bourgogne en cocotteブルゴーニュ産エスカルゴのココット焼きCreme de bardane parfume de truffeゴボウの軽いポタージュ、トリュフの香りHuitre de HIROSHIMA et foie gras chaud広島産牡蠣とフォアグラのソテーPigeonneau de Racan poelee avec son jusフランス最高級品、ラカン産の若鳩のポワレ、鳩のジュを添えてTerrine de chocolat de Valrhona CraibeFraise a la vieille BalsamicoGlace a la caramel au beurre demi sel a la cannelle , Pierre Hermeヴァローナ社のカライブのテリーヌ・ド・ショコライチゴの熟成バルサミコ和え有塩バターとシナモン風味のカラメルアイスクリーム、ピエール・エルメ風Cafe de SAKAMOTO ou the , 2painsさかもとこーひー又は紅茶、2種のパン 今回のメニューの目玉は、メインの鳩です。ラカン産の鳩は、有名なブレスの鳩をも凌駕するもので、近年こぞって三ツ星シェフたちが使っています。窒息法で屠鳥されるので、鳩肉の魅力である鉄分も豊富で、繊細かつ力強い風味にあふれています。言ってみれば、鳩の"高級ブルゴーニュドメーヌ物"的な存在といえます。当然日本にはあまり入ってきていませんし、高価ですから、それなりのお店で使えば、1羽の売値が¥10000以上になってしまいます。昨日やっと輸入元からわけてもらえる運びとなり、メニューを決定しました。 その他にも、ブルゴーニュ産の"本物"のエスカルゴやデザートのヴァローナのショコラテリーヌやピエール・エルメ氏のレシピによる超濃厚カラメルアイスクリームなど記念メニューにふさわしいものになると思います。21日の開店記念日からのスタートから、3月末まで受け付け予定です。 ご予約お待ちしております。

Feb 16, 2012

-

対馬産猪の塩バラ肉のグリエのサラダ仕立て

対馬の猪はまさに今が旬。脂が乗ってます。バラ肉は、三枚肉というくらいで、赤身と脂が交互に重なっています。この脂が香りが良いうえに味も良い。 もっとも野生動物だから、決して柔らかいわけではない。グッと噛み応えがある肉です。それでも軽く塩漬けにして熟成させるとだいぶ柔らかくなるんです。 熱く熱したグリルパンでサッと香ばしく焼いてサラダ仕立てにします。フワーッとナッツのような香りがして食べると猪独特の脂の旨味が楽しめます。今お勧め前菜でやってます。

Feb 15, 2012

-

ヴァレンタインチョコレート

これは、11日のワイン会で女性客にいただいたチューリップ。誕生祝いに花をもらうなんて、あまり記憶にないのだが、今年はクリークの黒川家とこのチューリップと2つもいただいた。自宅に持って帰って毎日眺めています。クリスマスに毎年蘭を送って下さる方がいるのだが、その花もまだまだ元気に咲いてます。花は心がなごみますね。 休みだった昨日は、眼がさめるともうお昼近くでびっくり!休みの日もたいてい結構朝早く目が覚めるのだが、、、オヤジですから、、、(笑)どうも常連さん用に販売するヴァレンタイン用のチョコレートを生チョコだけで6キロ仕込み、ショコラのテリーヌを10本焼いたりして、疲れていたみたいです。11,12日の土日も結構忙しかったのもあるんでしょう。11,12日は、昼夜満席。その上かなりの数のお客様をお断りすることになった。集中するときにはたまにこういう事がありますが、小さな店なので、仕方ないです。昼も夜もマックス10名程度しか予約を受けませんから、、、。丁寧な仕事をするためにはそのくらいが限界です。少しテーブルを減らそうかと思っているくらいですから、、、。 8日の誕生日には、シャンパーニュ・ドゥラモットで乾杯して、自家製のジビエハムやリエットを食べました。自分で作った、ヴァローナのカライブのテリーヌと同じくヴァローナのマンジャリの生チョコを食べながら、ローヌの銘醸甘口ワイン、シャプティエのリヴザルト1985年を楽しんだ。ヴァローナのショコラとのマリアージュは鳥肌物でした。リヴザルトはグルナッシュ100%のヴァン・ドゥー・ナチュラル(天然甘口ワイン)で、発酵途中でアルコール添加し甘さをたっぷりと残したワインです。1985年ですから27年熟成ですね。こういうワインは、美味しいショコラによく合います。久しぶりに印象に残る味わいでした。 先日塩のことを書いたら、自分でも使ってみたいという声があり、少し多めに仕入れて置いてあります。このチェルビアの塩と、、、 カマルグの塩です。どちらも1キロ¥1000もしません。ご来店の際に声をかけていただければ販売します。

Feb 14, 2012

-

イノシシ肩ロースのロースト

対馬産の猪の肩ロースをローストしてみました。厳冬期に入ってきたので脂がのっています。背脂の厚さは4センチ余り!それを切り落とさずに、ゆっくりと焼いて脂を溶かして落としていきます。プラック(鉄板のフランス式ガス台)の上でゆっくり背脂側を焼いて、何度か脂を捨てたら、250℃くらいの比較的高温のオーブンに2~3分入れては、5~6分温かい場所(50~60℃くらい)で休ませるという風にローストしてゆきます。このとき、赤身側は一切鍋肌には触れさせません。鍋に触れているのは常に脂身側です。つまり赤身のほうは、オーブンの熱気だけで火を通すわけです。それも2~3分加熱したら、必ずその倍の時間は休ませるのが、肝要です。 程よく火が通ったら、脂身をはずし、背脂をさらにカリカリに焼く。猪の脂は焼くと素晴らしい香りがします。ドングリをたくさん食べているからでしょうか?肉にも脂にもナッツ系の甘い香りとコクがあります。猪は豚の祖先と言いますが、この赤身の色はどう見ても豚とは別物ですね!まあ、肩ロースは豚肉でも一番赤身が強い部位ですが、原種に近いといわれるマンガリッツァ豚やイベリコ豚でもこれほど赤くないですね。ただし、これはレアではなくてちゃんと火が通ってます。実に深みがあって、美味いですよ!しばらくお勧めでやる予定です。 そろそろ11周年記念コースを発表しなければならないのですが、メインの食材が入手可能かどうか、まだわからないのでもう数日お待ちください。

Feb 13, 2012

-

11日12日は、予約で満席です

2月11日と12日は、昼夜とも予約でいっぱいです。ありがとうございます。

Feb 10, 2012

-

塩の話

サンク・オ・ピエでは、いくつかの塩を使い分けてます。上の画像は、イタリアのエミリオ・ロマーニャ州チェルビアの塩田の塩。ローマ法王庁に献上されていたというもので、SALE DOLCEサレ・ドルチェの名の通り、甘みを感じる柔らかい塩です。塩田の海水が飽和状態になって塩が析出してきたものを手作業で集めたものです。荒い粒なので、料理の仕上げにパラリと振りかけたりするほか、塩挽きに入れて細かくして味付けに使います。 これは、フランスのローヌ川の河口近く地中海に面した古代ローマ時代から続く古い塩田カマルグの塩。SEL GROSセル・グロと言って、精製していない荒塩です。カマルグは、芦が生い茂る湿地帯で、地中海を超えて飛来するフラミンゴが暮らしていたり、野生の馬が生息するという大自然が残る場所で、国によってそれらの野生動物も保護されている。 ラベルにもこうして、空を飛ぶフラミンゴが描いてあります。カマルグの塩は、精製しなくてもほぼ真っ白で、とても綺麗なのが特徴。味わいも柔らかく、ナトリウム以外のミネラル分も豊富。自家製のハムを作るときにはこの塩を単体またはチェルビアの塩と合わせて使っています。 そしてこれが、カマルグのFleur de selフルール・ド・セル、塩の花ですね。最初のチェルビアの塩と同じように海水が飽和状態になって析出した塩を手作業ですくい集めたものです。これはちょっと値段がお高いので、本当に料理の仕上げ用に使います。最も丸い味わいの塩で、ほぼ味が決まっている料理に少し振りかけてもしょっぱくなりません。旨味を引き出し、最後の味の引き締めをしてくれるすぐれものです。 これは、フランスのもう一つの塩の名産地であるブルターニュ(英仏海峡に面する)のゲランドの海藻入りの塩。GROS SEL MARIN aux alguesグロ・セル・マリン・オ・ゾルグalguesオルグというのが海藻のこと。磯の香りがほんのりする美味しい塩です。家では冷やしトマトにはこれかけてますね!美味いです。お店では、魚介のカルパッチョなどに使います。 塩挽きに入れた塩2種類。左がゲランドの海藻入りの塩。右が、カマルグとチェルビアの塩のミックス。 これは10キロ袋入りのシチリアの塩。これはスモークサーモンの漬け込みなどにもたっぷり使います。 シチリアのトラパニの塩田というこれも有名な美味しい塩の採れる塩田の塩で、SALE FINOサレ・フィーノと言って、さらさらと細かい粒の塩です。これをオーブンで軽く焼いて、ふるいにかけて、料理の下味付け用の振り塩に使ってます。以前は伯方の焼き塩を使ってましたが、この塩を2年前くらいから使い始めたら、こちらのほうが美味しいので伯方の塩はやめました。 塩を振る時は、親指人差し指中指の3本の指で塩をつまんで、高い位置から振りかけて肉や魚に下味をつけます。このとき一番大事なのが、よく見ること!塩がどの程度の密度と量で材料についているかをよく見なくちゃ駄目なんです。だから私は、「塩は眼で振れ」と言ってます。 料理というのを極論すれば、塩と火を使いこなすことと言ってもいいでしょう。過不足なく上手に火を通した魚や肉に適度な塩が決まっていれば充分美味しい料理と言えます。それを実現するために振り塩でつける下味は非常に重要です。 それぞれの食材に見合った塩分を使わねばなりません。基本的には、淡白なものには薄めの味付け、旨味が濃いものには強めです。例えば、平目、鶏肉、牛肉とあれば、平目に振る塩が一番少なめです。牛肉に比べたら鶏肉はやや少なめですが、鶏の場合は皮目に気持ち多めに振ります。 鴨の皮目や豚や仔羊の背脂のところはかなり強めに振ります。焼くと脂が解けて流れて塩も大半落ちてしまうからです。フォアグラのソテーも同じで、脂が解けて塩が落ちるので、見ていてびっくりするほど塩を振ります。反対に肉類ではあってもリ・ド・ヴォーは味わいが繊細なので塩の振りすぎには十分注意します。これはちょっと少ないんじゃないの?くらいでちょうど良い。 私の料理の基本的スタイルは、ソースがなくても、ほぼ味が決まっているくらいにしっかり下味をつけて調理します。だから塩は私の料理の生命線なんです。 他人の店に行ってオープンキッチンなどで、料理人の塩の振り方を見るだけで、だいたいの腕がわかります。材料のほうを見て塩を振ってない奴は、ダメですね。そういう店の料理は、味が決まってなくてつまらないことが多いです。 そいう訳で、塩にはこだわってます。今使っているのは全部塩田の塩です。ドイツの岩塩やモンゴルの岩塩なども試しましたが、どうも岩塩系は味わいがシャープすぎて使いづらい気がします。ちょっと過酷な味なんです。まあ、私の好みを言っているだけですけどね。それから、純度99.99%みたいな旧専売公社系今は塩事業センターですか、、、イオン交換膜で作る塩。あれは、私に言わせれば化学薬品であって、調味料としては全く使えません。塩化ナトリウム以外に海や血液などのイオンバランスに似た配合でミネラル分が含まれていなければ塩としては使えません。 これは、帆立貝柱に塩をして冷燻にかけたもの。 フェンネルシードを一粒か二粒のせて、フルール・ド・セルを少しかけてある。こんな感じに仕上げの塩を使います。 これは、ある日の賄い飯。菜の花とアンチョビのパスタ。パスタをゆでるときにも、塩をたっぷり使います。お湯1リットルに対して、8~10gの塩が適量。これ、量ってみると結構な量なんですよ。普通パスタをゆでるときには、お湯を3リットル沸かせば3人前か4人前くらいは茹でられます。そこに塩は24~30g。これは軽くひとつかみ分あります。つまり。茹で湯でしっかり下味をつけてしまうんです。このパスタのようにアンチョビを使う場合などは、塩はやや控えめですが、ペペロンチーノなど、オイル系パスタの場合はめいっぱい塩を入れます。オイルにからめたら出来上がりという塩加減です。 塩分の取り過ぎは体によくありません。これは、本当に正しいです。この場合特に純度が高い塩化ナトリウムだけの塩が一番体に悪いです。ナトリウム以外のカリウムやマグネシウムなど含んだ天然塩なら、塩自体にナトリウムを体外に排出する作用が少しあるんだそうです。 それから、出来合いの総菜など、もちろん安い塩を使っていることが多いでしょうし、甘味料や旨味調味料などで味がごまかされ、強い塩分がわからないことが多くなっています。特に和風の味付けは砂糖やみりんなど甘味を使う事が多いので、知らずに過剰に塩分を取ってしまう事が多いです。それから旨味調味料の代表格グルタミン酸ナトリウムは、しょっぱくなくても塩分(ナトリウム)ですから、たくさん使うとかなりヤバいです。 クラシックなフランス料理も脂肪分が多く塩分も多いソースがたっぷりですから、あまりヘルシーとは言えません。私のやり方は、下味重視ですから食べるとしっかり塩がきいてますが、ソースなどに強い味をつけないので意外に摂取塩分は少ないんです。

Feb 7, 2012

-

先週土曜のワイン会

先週土曜のワイン会の話です。 主催者はいつものK氏。さかもとこーひーの坂本さんも参加するワイン会です。 ワインは、NV Champagne Cuvee de Reserve Brut Blanc de Blancs (Andre Robert)'98 Macon-Pierreclos "le Chavigne" (Guffens Heynen)'08 Pouilly-Fuisse "Clos des Petits Croux" (Guffens Heynen)'09 Etna Rosso "Santo Spirito" (le Vigne di Eli)'01 Gevrey-Chambertin V.V. (Bernard Dugat-Py)まずシャンパーニュのアンドレ・ロベールは、残念ながら引退してしまった偉大な生産者アラン・ロベールの親戚筋で同じメニルの生産者ですが、こちらは樽発酵ではなく、ステンレスタンク発酵です。メニルのシャルドネのシャープな魅力を見せてくれると思います。白は2本とも白ワインの名生産者ヴェルジェのドメーヌ部門である、ギュファン・エナンです。まずは熟成した1本、98年のマコン・ピエルクロ。シャヴィーニュの畑は勾配40%に迫ろうかという急斜面!そのため、ほぼ機械を入れることが不可能な畑です。もう1本はドメーヌ自慢の畑である、クロ・デ・プティ・クルーです。ドメーヌの所有する、プイィ・フュイッセのレ・クルーの畑の中にある石垣に囲まれた特別な区画で、樹齢50年、本当にブドウの出来が良かった年のみ造られる逸品です。続いて赤の1本目は昨年私が驚き、感銘を受けた、シチリア、エトナ山のワインです。ブドウは土着のネレッロ・マスカレーゼ98%、ネレッロ・カプッチョ2%、畑はあの今も活発に噴火を繰り返していますエトナ山の、標高700~780mにあります。日本の棚田のようになったテラス式の畑はトラクターが入れず、完全手作業による耕作です。まるでブルゴーニュのピノのような素晴らしい香りを持った、官能的なワインです。もぅ1本の赤はブルゴーニュ人気ドメーヌのデュガ・ピィです。農薬はもちろん使わず、樹齢の若いブドウは全て格下げしてしまう、完全主義者による1本。2001年は早めに飲めるヴィンテージですので、美味しくなっていると思います。 という豪華な出品。合わせた料理は、シャンパーニュに鳥羽産の生牡蠣のシャンパーニュヴィネガー風味と冷燻にかけた帆立のタルタル。白の1本には、自家製のエゾ鹿もも肉と対馬のイノシシのモモ肉のスモークハムと猪鹿リエットのサラダ添え。白もう一本には、リ・ド・ヴォーのローストと広島産の牡蠣のソテーにカルバドス風味のシャントレル茸のクリームソース添え。赤2本には、イノシシのヒレ肉と壱岐の網取りカルガモのロースト、トリュフ風味。まあ、ここまでは、料理とワインのマリアージュもバッチリで、みなさんご機嫌でした。私もワインをそれぞれテイスティング。特にシシリアのエトナ山のワインが面白かった!ほこりっぽさを感じるほどの強いミネラル感があるのに繊細な果実味があって、ブルゴーニュ的なニュアンスも感じました。焼くと香ばしいナッツのような香りがするイノシシの肉にはよく合うと思いました。もちろん他のワインも美味しかった! デザートは、ショコラ尽くし!ヴァローナのグランクリュ、マンジャリで作った生チョコトリュフ、同じくグランクリュのカライブで作ったテリーヌ・ド・ショコラ、ベルギーのカレボー社のビターチョコで作ったフランボワーズ風味の生チョコ、パヴェにフィナンシェとイチヂクの赤ワインコンポートを添えたもの。普通ならこんなに強烈なショコラ尽くしのデザートだと、ポルトやマデラやヴァニュルスやリヴザルトなどのショコラによく合うデザートワインがほしいところ。もしコーヒーを合わせるなら、普通はエスプレッソ系だろう。ショコラの濃さに合わせて、かなり濃くて苦味の強いコーヒーというのがまあ相場でしょう。ところが、、、 前日に連絡してお願いしておいた、さかもとこーひーのヴァローナ・マンジャリ専用ブレンド! これはびっくりでした!まず、さかもとこーひーの標準的なチョコレート用ブレンド“ハート・ヴァレンタイン”と合わせてみると、さすがにヴァローナのパワーには勝てず、こーひーが力不足なのが分かります。そこで、このマンジャリ専用ブレンド。期待を込めてこーひーだけを飲んでみると、「あれ、なんか別にパッとしないかな?」と思わせておいて、マンジャリの生チョコを食べた後に飲んでみると、これが合う!!苦味とコクでショコラと張り合うのではなく、やんわり受け流して、あとの余韻の綺麗なことと言ったら、、、。みなさんも気がつけば、デザートをぺろりと平らげていました。そこで私が、「このこーひーがなかったら、普通はこんなに強烈なショコラの盛り合わせは途中で飽きてしまいますよ。飽きずに食べられたのは、このこーひーのおかげですよ。」と言うとみなさん納得してました。 坂本さん、またいい仕事見せてもらいました!

Feb 6, 2012

-

牛ヒレ肉のタリアータ仕立て

焼きあげて、少し休ませた牛ヒレ肉を切って盛り付けます。下に敷いてある黒いソースはトリュフエッセンス入りのバルサミコソース。これはイタリア製の既製品なのだが、ほんのりトリュフの香りがして使い勝手が良い。 カマルグ産のフルール・ド・セル(塩の花)をパラリと振って、黒胡椒を挽く。ガーリック風味のオリーヴオイルとサルディニア島産のオーガニックの極上オリーヴオイルを少しずつかける。パルミジャーノをピーラーで薄く削って散らす。1/2に煮詰めてあるバルサミコを少し垂らす。 付け合わせの温野菜を盛り付けて完成!これが、サンク・オ・ピエ流のタリアータです。フレンチレストランのイタリア料理?ですね。 タリアータtagliataもしくはタリアートtagliatoは、切ったものという意味。要するに肉を焼いて切ったわけですね。そのまんまの料理です。イタリアンでは、サラダ系を一緒に盛ることが多いんですが、これはメインディッシュとして出すので、うちの場合は温野菜を盛ります。 さっぱりした味付けですが、パルミジャーノが散らしてあるので旨味もあって結構美味しいものです。 牛ヒレ肉というのは、、、 こんな形の肉で、1本が3キロ前後です。形が良いステーキ肉が採れるのは、シャトーブリアンとトゥルヌードの部分だけで、タルタルは文字通りタルタルステーキ向け。フィレミニョンは、だいぶ細くなるので、サイコロステーキや薄切りのソテーなどに向く。 このタルタルやミニョンの部分を無駄なく使うためにタリアータをやっているのだが、お勧めメニューにのせると、人気があって、結局トゥルヌードもシャトーブリアンもタリアータになってしまう事が多い。(笑)まあ、売れてくれればいいんですけどね、、、。

Feb 4, 2012

-

さかもとこーひーのプロバット焙煎機を見に行ってきました。

今朝は、仕込みがたいしてなかったので、朝早めに店に来て、エアコンのスイッチだけ入れて、電車に乗ってさかもとこーひーへ行ってきました。もちろん新規導入のプロバット焙煎機が気になっていたから見に行ったというわけです。 まず大きいのに驚きました!私は身長168位、坂本さんは170以上あるでしょう。それでこの迫力。まるでミニSLみたいです。坂本さんに「かなり前に火を止めたけど、まだ熱いでしょ?」と言われて機械に触れてみるとなるほどすごい余熱でした。 本当はもっと早く見に来たかったんですが、新しい機械を使いこなすのは、いくらベテランの坂本さんでも、なかなか大変だろうし、しばらくはナーバスな状態になるかもしれないので、坂本さんのブログやツイッターをこまめにチェックしていたんです。やはり導入初日からしばらくは、書き込みも少なかったし、最初にちょっとトラブルもあったりで1週目はかなり大変だったみたいです。導入3週目の昨日のブログを見たら、2週間使ってほぼ焙煎機の使い勝手を手中に収めたという風に書いてあったので、そろそろお邪魔しに行こうと思ってたんです。 坂本さんも私もこーひーと料理と立場は違いますが、同じ火を使う職人同士なんで、この大きな焙煎機の蓄熱量や焼きの安定感の話など聞くと、実感としてよくわかります。今までの機械の倍以上の大きさですから、とくに細かい豆の焼きのむらの無さとかの精度が全然違うと言ってました。これでさらにさかもとこーひーのクオリティも上がっていくんだろうと思います。それに生産効率も、、、。 ただ、この焙煎機、これだけのパワーになると半端な力の職人じゃどうにも使いこなせなそうです。坂本さんのようなベテランでかつ論理派の職人じゃないとダメでしょうね!うちの店のガス台のプラックもそうですけど、本当のプロ向けの機材というのは、使いこなせる技量がないといくら良い機材をそろえてもよい仕事ができるわけじゃないです。 コンベクションオーブンというのがあって、マイコン付きで温度管理も1℃単位で正確にコントロールできて、40度くらいの超低温から300度くらいの高温まで自在にコントロールできるオーブンで、熱風を循環させて温めるので焼きのムラもないんです。フォアグラのテリーヌなんか、一度に10本くらい出来ちゃう。で、失敗はまずないわけです。と聞くといいことずくめなんですが、、、。私は、コンベクションオーブンは大嫌い!!まず、熱風を使うから食材の水分が飛ばされて乾くのが嫌です。では、スチームコンベクションといって、蒸気も併用するやつならいいだろうというと、それもだめ。タルトみたいな焼き菓子をやればすぐわかるんですが、普通のコンベクションじゃ乾きすぎるし、スチームコンベクションじゃ、本当の焼き菓子の香ばしさが出ないんですよ。だいたい、熱風を使うという発想が嫌です。あまりにデリカシーに欠ける!品がない!オーブンといのは、静かに温まっている空気の中に食材を置いて、庫内の鉄板から発する遠赤外線を静かに受けている状態が良いんです。熱いお風呂に入るでしょ?静かに入って、最初は熱いけど少しすると慣れてきますね。あれは、じっとしていれば、皮膚のすぐそばのお湯の温度が下がるからなんです。もちろん浸かっていればだんだん温度はど同化していきますけどね。そのお風呂のお湯がグルグルかき回されたらどうでしょう?熱くて入っていられませんよね!要するにコンベクションオーブンって、そういうことなんです。必要ないのに引っ掻きまわしてるだけなんですよ。だから嫌いです。下品な火づかいは下品な料理のもとです。 多分、コーヒー焙煎機でもそういうコンベクション的なプログラムつきみたいな機械もあるでしょう。もちろん、大手のコーヒー会社は、そういうそれこそ生産ラインで作っているんでしょうけどね、、、。 私も坂本さんもアナログの極みみたいな器具を使っているんです。頼りは自分の感性と経験というやつですね。五感のすべてを使ってする仕事です。もちろん温度計やタイマーなどを使いますが、最後の仕上げの微妙な判断は感覚です。それが職人仕事ってもんですよね! ハートヴァレンタインカフェを買って、お土産にエルサルバドルをいただきました。エルサルバドルは好きな豆のひとつです。プロバット焙煎機に切り替えたさかもとこーひー、これからますます楽しみです。

Feb 2, 2012

全14件 (14件中 1-14件目)

1