全76件 (76件中 1-50件目)

-

日光形庚申塔

写真は日光・四本竜寺の脇に建つ庚申塔で、承応2年(1653)という非常に古いもの。背丈を超えるほどの大きさです。 日光には古い時代の独特な庚申塔が数多くあります。その最大の特徴は、日月を陽刻することと、合掌して向き合う二猿という様式にあります。多くは、中央部に「偈」が書かれます。この二猿は、手を取り合うように接近しているものや、最下部に配されるものなど、いくつかのパターンがあります。 日光市内の庚申塔には、駒形から笠つき角柱形、板碑形、兜巾形など各種形状のものがあります。大小も一定しているわけではありません。 これらのなかで、上記の特徴を持つものは、その石碑の全体形状にかかわらず、便宜上、日光形庚申塔と総称されます。日光にある庚申塔は、ほとんどが日光形で、青面金剛像は五指に満たない数しかありません。 東照宮や輪王寺は、平日も多くの人で賑わいます。しかし、この珠玉の日光形庚申塔を訪ねる人は稀で、どの庚申塔も、ひっそりと木陰に佇んでいます。

2008.06.06

-

祠形庚申塔

群馬県内の庚申塔の特徴として、通常のものとは別に、三種類の特異な庚申塔をあげることができます。 その一つが、前回述べた蛇を握る青面金剛像です。もう一つは、層塔形庚申塔と呼ばれるもので、三重または五重の石塔が散在します。これらの二種は、とくに群馬県北部に集中する傾向が見られます。 三つ目は、祠形庚申塔です。祠を塔と呼ぶのは適切ではないかも知れません。しかし、慣例的にこのようにいわれます。 写真は、沼田市上久屋町・孝養寺境内にある庚申塔です。一般的に、石祠は流れ造りが主流なのに対して、この種の庚申塔では入母屋造りが多く見られます。中央にある逆さのハート形の刳り形を「亥の目(いのめ)」といいます。これも江戸形にはない大きな特徴です。 写真では、上から日月、二羽の鶏、向き合う二猿が配されています。この向き合う二猿は、次回に述べる日光形庚申塔に見られる姿とよく似ています。群馬県から栃木県にかけて、庚申塔造立初期につくられた独特のスタイルといえるようです。 この庚申塔の建立年は読み取れません。二猿の形から、かなり古いものと推測されます。この後の時代には、三猿をあしらう石祠形庚申塔が出現します。

2008.06.02

-

石仏閑話8:蛇を握る青面金剛像

写真は、長野県白馬村にある庚申塔。延享3年(1746)の銘があり、一猿と二鶏が配されています。主尊の青面金剛は四手。通例ともいえる弓矢、鉾、輪宝という持物はなく、前の2手で合掌、右手に棒、左手に大きな蛇を握ります。この地域では、ほかの庚申塔にも同様な形式が見られます。 蛇と青面金剛は縁が深く、陀羅尼集経の描写では、青面金剛の身体には数匹以上の蛇や竜が絡みついています。しかし、蛇を握るとは書かれていません。 東京やその周辺各県では、蛇が頭上でトグロを巻いたり、手首や足首に巻きついたりする姿が、よく見られます。蛇を握る青面金剛像が皆無というわけではありませんが、非常に稀にしかありません。 ところが、群馬県沼田市の青面金剛像では、その90%以上が蛇を握っています。ただし六手です。群馬県北部と長野県北部とで共通の特徴が見られるわけです。高遠の石工との関わりがあるのかも知れません。

2008.04.19

-

石仏閑話:7単体道祖神

神奈川県の道祖神は、比較的古い仏教系の双体道祖神や、男根形道祖神が多いことで知られます。しかし、伊豆半島の付け根あたりの地域に限っては、双体道祖神ではなく、単体道祖神と呼ばれる特異な石像が散在します。 等身大をやや上回る大きさで重量感と安定感のある丸彫りの座像です。その姿は、和装の地蔵か僧侶、または老婆のように見え、いずれも穏やかな表情。合掌するものや宝珠を持つ仏教系から、笏や扇を持つ神道系と思われるものまで、いくつかのタイプがあります。 彫りに複雑な技巧が凝らされることはなく、素朴な風情が感じられるのが一般的です。文字が刻まれることはなく、建立年は分かりません。これが道祖神である、という表示もなく、露天に座します。 写真は、伊東市宇佐美・八幡神社境内にあるもので、笏を持ちます。予め知らなければ、何の像なのか、首を傾げることになります。

2008.04.12

-

石仏閑話6:丸石道祖神

真ん丸の石が、石製のテーブルの上に鎮座します。文字や記号などは、何も刻まれていません。山梨県小渕沢町下笹尾・諏訪神社境内に、ポツンと置かれた石造物です。 これは山梨県地域に独特の道祖神。通称「丸石道祖神」と呼ばれます。写真のものは加工品で、直径約40cm。転がらないように最下部の一部分を平らに削ってあります。 元来は自然石の丸い石を祀ったもの。しかも、川や海岸で水にもまれて球体になったものではない、といわれます。土中で自然に丸く生成されて出土した石を、祀ったといわれます。科学的にも、そのような現象はあり得るのだそうです。 玉は、珠であり魂や霊と見做されます。真ん丸の不思議な珠が出土すれば、神霊として祀りたくなるのも肯けます。奇怪な形の自然石を道祖神として祀る例もあります。真円の自然石などは、それを上回る霊力ある石と感じられたことでしょう。

2008.03.14

-

石仏閑話5:二宮金次郎

戦後しばらくは、どこの小学校にもあった二宮金次郎の像。最近は見る機会も減りました。勤勉の象徴も「本を読みながら歩いては交通事故に遭う」などという意見もあったとか…。写真は行田市忍・清善寺の境内にある金次郎像。 二宮尊徳の名は、のちに名乗った名。江戸末期の人で、武家や藩の顧問的立場で財政改善、農村の救済・復興を果たしました。この手法を二宮仕法といいます。さらに、神道、儒教、仏教の三教一致の通俗道徳思想から、道徳と経済を説く報徳教という思想を創設。これを「神儒仏正味一粒丸」と自ら戯称し、神道1さじに対して儒仏各半さじの割合と述べています。 これらを実践する報徳社を設立しました。この結社は弟子たちに受け継がれ、明治27年、小田原に報徳二宮神社が創建されたのに続いて、栃木県今市市や北海道など、全国に10余社の報徳二宮神社がつくられました。 修身の象徴として明治政府に採用され、学校に置かれたのが金次郎の像でした。しかし、文部省主導というわけではなかったようです。自然発生的に普及し自然消滅した流行神的な面が見られます。 初期のものは銅像。このため戦中に供出され、皮肉にも弾丸となって飛び去りました。戦後の多くはコンクリート製。

2008.03.07

-

石仏閑話4:月夜見命

月読命(つくよみのみこと)は天照大御神と須佐之男命とともに、伊邪那岐命の禊(みそぎ)によって化生しました。この三神を、とくに三貴子といいます。日本書紀では月夜見尊とも書かれる月神です。 写真は、高崎市柴崎町・進雄(すさのお)神社境内にある女人講中の石碑で、二十三夜月待ち塔です。建立年は不明。一般的に、二十三夜の主尊は勢至菩薩なのに、ここでは月夜見命とされます。 これは、仏教系が主流の月待ち信仰に対して、神道の側で考案した月待ちの主尊です。神道系の月待ち塔の例は、稀にしかありません。庚申信仰の主尊は仏教系の青面金剛が主流なのに対して、神道系で猿田彦神を持ち出したのと同じです。------------------------------------- 月待ち信仰の主な主尊13夜 虚空蔵菩薩15夜 阿弥陀如来、薬師如来、大日如来、聖観音など16夜 阿弥陀如来、大日如来、聖観音など17夜 聖観音、如意輪観音勢至菩薩など18夜 馬頭観音、地蔵菩薩19夜 如意輪観音20夜 阿弥陀如来、聖観音如意輪観音など21夜 如意輪観音22夜 如意輪観音23夜 勢至菩薩26夜 愛染明王、阿弥陀三尊

2008.02.29

-

石仏閑話3:祟りでピンボケ?

墨田区千歳2丁目に江島杉山神社があります。江ノ島神社と杉山神社を合祀したものでしょう。この境内に、人工の小さな洞窟があり、弁財天が祀られています。奥行き数メートルでも内部は暗く、電灯でぼんやりと見える程度。 ならば、ストロボを焚いて写真を撮り、あとで見るのが常套手段。暗いお堂の内部などを確認するために、格子越しに撮る方法と同じです。 ところが、カメラを向けるとレンズが前後に忙しく動くばかりで、ピントが合いません。カメラの故障かと思って、表に出てテストすると異常なし。再び中に入って写そうとしても、正常には作動しません。 仕方なく、暗闇の中で、手動で適当にピント合わせしてシャッターを切りました。誰もいない洞窟の中で、なんだか不気味な気がして、そそくさと陽光を求めて逃げ出した次第。 考えてみれば、カメラの測距機構上、オートフォーカスが作動するには一定以上の輝度が必要で、暗闇では作動しません。 というわけで、祟られることなく写し出されたのは宇賀神でした。不明瞭ながら、顎鬚があるところを見ると長髪の老翁形で、頭上にも蛇がトグロを巻くようでした。

2008.02.22

-

石仏閑話2:消された権現号

写真は大田区田園調布1丁目の浅間神社境内にある石碑。富士塚の中腹に建てられる小御嶽神社の碑です。建立年は不明。左右に書かれる「大天狗・小天狗」は、この場合は大山阿夫利神社ではなく、富士五合目にある小御嶽神社の権現です。したがって、中央に書かれる文字は「小御嶽(岳)石尊大権現」。 ところが、「大権現」の文字だけが、乱暴に削り取られています。これは意図的なもので、なぜ、このようなことをしたのでしょうか。考えられることは一つしかありません。 明治元年、神仏分離政策の一環として、神社の権現号使用が禁止されます。のちに使用が許可されますが、当時、浅間神社を名乗っていたので、境内の石碑についても、敢えて権現を削除したものでしょう。 「小御嶽石尊大権現 大天狗・小天狗」と表示する石碑は、関東各地に無数にあります。しかし、大権現を削り落とした石碑は見かけません。神仏分離や廃仏毀釈の波は、地域によって大きな差がありました。この地域では、廃仏運動が激しかったのかも知れません。

2008.02.18

-

石仏閑話1:巨大な金精神

写真は、群馬県東村小夜戸・豊護(とよご)神社の境内にある金精神です。文政2年(1819)に「組中」が建立したもの。脇でなにやら気負っているのが、恥ずかしながら筆者。比べてお分かりのように、本体の高さ110cm、直径50cmという巨大な男根なのであります。 金精神は、いうまでもなく、子宝や安産、子育てなどの神。これを建てた「組中」が、どのような人たちなのか、いまは知る術もありません。しかし、決してニヤニヤしながら立てたものではなく、切実な思いを込めて祀ったものでしょう。 近年では、さすってくれる人も少ないようです。相方もなく切なく、むなしく天に向かってそそり立つのみ。 他方、金精神は、かつて遊郭の神棚にも祀られました。単刀直入に商売繁盛を願うという、たいへん分かりやすい神さまです。これにめくじらを立てたのが明治政府。明治6年の金精排除令に曰く、『従来遊女屋其他、客宿等に祭りある金精儀、風俗に害あるを以って、自今早く取棄て、踏み廃すべし。』 ちなみに、遊女屋の営業に関しては、当然のごとく、何のお咎めもなく、そこに祀られる金精神は「風俗に害ある…」という。事の本質を見誤った石頭の役人の発想なのでしょうか。それとも、神聖なる野辺の金精神を擁護して、遊女屋の邪道を廃すという深遠なる意図なのか、分かりませんが…。

2008.02.15

-

迦楼羅(かるら)

写真は、小鹿野町・十輪寺境内にある石碑。迦楼羅(かるら)という伝説上の鳥を浮き彫りにする珍しいものだ。 ヒンドゥー教の神に、ガルーダと呼ばれる超巨大な怪鳥がいる。このガルーダを音訳したのが迦楼羅で、日本名では金翅鳥(こんじちょう)。ガルーダ・インドネシア航空の名も、この神の名に因む。 迦楼羅は、鳥頭人身で足は鳥形または人間形という奇怪な姿。翼があり全身金色。口から火焔を吐き、竜や蛇を常食とする。のちに、仏法守護の天竜八部衆の一となる。 古代インドでは、部族ごとに特定の鳥獣を守護神として崇める習俗があった。迦楼羅が竜や蛇を常食とするのは、迦楼羅信仰族が蛇信仰族と敵対関係にあったことに起因するといわれる。 竜神や蛇神は一般に祈雨の本尊とされる。これに対して迦楼羅は、これらを食うことから、止雨の本尊とされることが多い。写真の石碑は、長雨の終止や水難防護などを祈ったものだろう。 迦楼羅は、秋葉権現などの鴉(からす)天狗形の大天狗のモデルとなったという説もある。また不動明王の光背にあしらわれる火焔は、迦楼羅焔と呼ばれる。まれに、迦楼羅の頭部も彫られることがある。 ただし、他の明王が背負う火焔は、迦楼羅焔とはいわない。倶利迦羅(くりから)竜王の光背が迦楼羅焔ならば呉越同舟だ。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2008.02.08

-

ウメノキゴケ

写真は秩父四番札所・金昌寺の羅漢像。白い斑模様が目立つ。これは、コケやカビではなく、ウメノキゴケという地衣類の一種だ。 コケという名がつけられていても、生物学的にはコケ類ではない。菌類と藻類が共存している複合体を地衣類という。ツンドラ地帯では、この一種がトナカイの餌となる。身近な例では、食用のイワタケが地衣類だ。ウメノキゴケには灰白色や薄緑、薄黄色など何種類かある。 コケに被われた石仏は、ときには風情のある写真になり得る。しかし、ウメノキゴケは写真ばかりか、石像にとっても迷惑なものだ。場合によっては、セメントで補修したように見えることもある。 拡大して見ると、マッシュルーム形の堅い葉状体の集合で、タワシで洗う程度では落ちない。強くこすれば、石の地肌を削り落とすことにもなりかねない。 地衣類は、年に3mmぐらいしか成長しないのが通例。このことから、石の表面の年代を測る指標に利用される。また、夜露などで水分補給するため、汚染された大気中では生育しにくい。つまり、環境汚染の指標ともされる。東京都心部の石仏にウメノキゴケが少ないのは、大気汚染がその原因の一つだ。 石材のphにもよるが、ウメノキゴケに被われるのは、空気が清浄な証拠といえる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2008.02.04

-

お地蔵様

写真は、ごく一般的な地蔵像。右手に錫杖、左手に宝珠を持つ比丘形の姿は、数ある石仏のなかで最も多く、子どもでも知っている。赤い前垂れや帽子は、近所の婆ちゃんの自主的奉仕が通例だ。 地蔵菩薩は、釈迦入滅から弥勒仏下生までの間、無仏となる世界での導師とされる。六道輪廻の衆生を救済するだけではなく、衆生の苦を身代わりとなって引き受ける。なかでも、地獄での救済が強調される。この「代受苦」は、他の菩薩には見られない地蔵の特徴だ。 地蔵信仰は、中国や日本でつくられた各種の偽経または説話、俗信に基づく部分が圧倒的に多い。道教の十王思想と習合して、地蔵と閻魔大王は同一視される。 民間信仰では、身代わりだけではなく、治病・延命、抜苦与楽、子授け・子育て、招福、疫病除け、火災・水難除けなど、あらゆる効験が語られ、それぞれに愛称や名字がつけられる。さらに、軍神としての勝軍地蔵まである。 寺や墓地の入口などには、必ず六地蔵が立つ。六道に対応して六体の地蔵を配し、それぞれに名称・担当・持物が異なる。ただし、これらは経典ごとに相違し、少なくとも数種類はある。それでも、錫杖と宝珠を持つ地蔵は、地獄道担当という共通項がある。 路傍のお地蔵さまも、地獄を見据えているのだろうか。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2008.02.01

-

御嶽碑

御嶽山は全国各地にあり、総称して「国御嶽(くにみたけ)」と呼ばれる。いずれも修験が関与した高く大きな山で、かつては、それぞれに蔵王権現が祀られた。これを御嶽信仰という。 この御嶽信仰のなかでも、木曽・御岳(おんたけ)信仰は独特の歩みをみせた。江戸中後期に、尾張の覚明(かくめい)行者、次いで秩父の普寛(ふかん)行者が、登拝の旧習を無視して強行登山。以来、急速に普及して、明治時代には教派神道「御岳教」となる。 写真は、川越市岸町・熊野神社境内の御岳塚頂上にある石碑。八海山と三笠山は、御岳山と峰続きの山で、御前山(おまえやま)ともいわれる。 江戸時代には、それらの山の祭神または霊を、御嶽山蔵王権現、八海山大頭羅(だいずら)神王、三笠山とう利天(りてん)(「とう」はりっしんべんに刀)と称した。大頭羅神王は、般若経を護持する十六善神という夜叉神の一。 利天は、神々が住む天界の一。これらを御嶽三座神と呼ぶ。いずれも、その権現として天狗が想定された。 神仏分離によって、御岳信仰は神社として登録される。そこで、これらの仏名を廃して、御嶽山は国常立(くにのとこたち)命、三笠山は豊斟主(とよくむぬ)命、八海山は国狭槌(くにのさづち)命と替えた。前二神は神代七代(かみよななよ)の一、二代。国狭槌命は山の神・大山祇神の子だ。 他に、各山名に「大神」をつけたり、神社名をつけたりと、御嶽碑はややこしい。日本酒の銘柄が並んでいる、と誤解する呑み助もいる。 御嶽山は全国各地にあり、総称して「国御嶽」と呼ばれる。いずれも修験が関与した高く大きな山で、かつては、それぞれに蔵王権現が祀られた。これを御嶽信仰という。 この御嶽信仰のなかでも、木曽・御岳信仰は独特の歩みをみせた。江戸中後期に、尾張の覚明行者、次いで秩父の普寛行者が、登拝の旧習を無視して強行登山。以来、急速に普及して、明治時代には教派神道「御岳教」となる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2008.01.25

-

日天子

所沢市荒幡に、自然地形を利用してつくられた大きな富士塚がある。その麓に建つのが写真の石碑だ。全体に麗雅な彫りで、建立者名は明瞭に彫られていても、その建立目的や年号などの文字はない。 像が手に持つのは、輪を載せた蓮華の茎。その輪の中にはカラスが描かれている。これは日本では八咫烏(やたがらす)、中国では金烏(きんう)と呼ばれ、太陽を象徴する三本足のカラスだ。ただし、金烏は赤いカラス。 このカラスによって、蓮台上の円は宝珠や月輪ではなく日輪を表したものと分かる。つまり、この像は十二天の一尊である日天子、略称・日天だろう。 日輪は日精摩尼(にっしょうまこ)と呼ばれ、闇を照らし、人々に真理の眼を開かせることの象徴。日天子は、その太陽そのものを神格化した日神だ。数頭立ての馬車に乗るのが通例ながら、馬車を省略した図例もある。 日光菩薩も日輪を持つ。しかし、常に月光菩薩と対で、薬師如来の脇侍として祀られる。日光菩薩が独尊で信仰される例を聞かない。 写真の像は、日待ち信仰の主尊としての日天子と考えられる。とはいえ、太陽崇拝の一種である「狭義の日待ち信仰」なのか、月待ち信仰などを含む「広義の日待ち信仰」として祀られた姿なのかは判断できない。月待ち信仰の主尊にも、日天子という例があるからだ。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2008.01.07

-

トラ

写真は所沢市中富・多聞院境内にあるトラの石像。狛犬のように、左右一対で参道に置かれる。 これは、俗信的な解釈によって、トラは多聞天(毘沙門天)の使い、または化身とされることに由来する。ほかにも、東京都港区南麻布・天現寺の多聞堂前のトラ像などが知られる。 なお、毘沙門天は梵語の音訳、多聞天は意訳による命名で、同一の尊格。四天王の一尊の場合は多聞天、単独信仰では毘沙門天と呼ばれるのが一般的な傾向だ。 上杉謙信が自らを「毘沙門天の化身」と称すほどに信奉したことは、よく知られる。須弥山を都になぞらえて、都の北方守護役を自認した。その主要な軍旗には、毘沙門天の「毘」を大きく標した。 他方、これに対抗した武田信玄は、宗旨を問わず寺社を広く崇敬・保護した。なかでも、毘沙門天は軍神として武田家代々の守り本尊だった。信玄は、兜の中に小さな純金製の毘沙門天像を収めて、戦陣に赴いたという。 信玄没後、その純金毘沙門天像が川越藩主で幕府老中格の柳沢吉保の手に渡った。これを本尊として建てたのが、この多聞院と伝えられる。 このトラの石像は、精悍で野性的な迫力に満ちた逸品といえる。寅年になると、決まってマスコミなどに取り上げられて話題になる。 写真は所沢市中富・多聞院境内にあるトラの石像。狛犬のように、左右一対で参道に置かれる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2008.01.04

-

妙な石碑

写真は、志木市柏町二丁目の行屋稲荷境内にある石碑。正徳二年(1712)建立ですっきりと整った彫りだ。肩から脇にかけて、条帛という細長い布をつけ、蓮華座に坐す温顔から、大日如来か菩薩のつもりだろう。だが、臂釧(腕輪)や瓔珞(首飾り)など飾り物がない。 手先が欠損しているので、智拳印か合掌か、判断もできない。上部に種子のようなものが明瞭に彫られているものの、でたらめの梵字らしい。 さらに、条帛のつけ方が左右逆だ。仏教の常識では考えられない基本的かつ決定的な誤りだ。仏像や僧侶の着衣は偏袒右肩または通肩といって露出するなら必ず右肩、と決まっている。 このような非常識な石仏はこれに限らない。大日如来の智拳印が左右逆という例もある。不動明王の弁髪が、お下げ髪のように左右に垂れる像もある。これらを咎めることもなく、境内に安置する住職にも問題があるだろう。 仏教では、左を不浄と考える。だから左肩を衣で被う。わずかでも左を弁髪の陰になるように垂らす。左指を右手で覆うのが智拳印である。もちろん、別の所説もある。いずれにしても、左を覆い隠すのが、宗派を超えて、仏教の基本だ。 写真の石碑には行者名がある。その供養塔だろう。本人は苦笑しているに違いない。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.28

-

石橋供養塔

写真は、さいたま市中央区赤山通りの霧敷川のほとりに建つ石碑。享保十一年(1726)に建立されたものだ。 石橋さんが、ここで投身自殺したわけでも、人柱になった供養というわけでもない。石造の橋が完成し、末永く堅牢・安泰であること願い、併せて通行安全などを祈念するものだ。 橋供養とは、架橋工事が完了して、その橋の上で行う供養の儀式だ。この供養という言葉は、抽象的で幅広い概念の仏教語なので、理解しにくい。仏法僧などに供物を捧げることだけではなく、尊び敬いながら奉仕することや、精神的な崇敬の態度まで供養という。極端にいえば、ただ礼拝するだけでも、その行為は供養ともいえる。 供養というと、死者の冥福や成仏を願うことと思われやすい。それは追善供養との混同や、追善を省略した語法が多用されるからだ。供養という言葉自体には本来、死者に関わる意味は含まれない。 庚申供養塔や月待ち供養塔などの石碑や、開眼供養、経供養などは、いうまでもなく死者とは何の関係もない。石橋供養塔も同じことだ。 供養塔には必ず、願いを託すべき主尊がある。庚申塔の青面金剛や、月待ち塔の如意輪観音などが代表的だ。石橋供養塔には地蔵を彫り込むものがあるので、主尊は大地を司る地蔵なのかも知れない。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.24

-

雷神

雷は「神鳴り」の転化だ。雷鳴は「神立(かんだ)ち」といわれ、雷神の咆哮(ほうこう)または来臨と理解された。雷光は「稲光(いなびかり)」であり、「稲妻(いなづま)」とも呼ばれる。雷光は、稲の夫(つま)であり、雷によって稲が受粉されて米が稔る、と考えられてきた。 科学的には、雷雨をもたらす高温多湿の気候条件は、熱帯作物である稲に最適。稲作農家にとって、雷雨は歓迎すべき気象条件で、雷神は農業神であり、水神でもあった。 北野天満宮では、雷神は道真の怨念を造形化した災厄神として祀られる。これも雷神の一面で、忌避すべき神でもある。落雷除けの「雷電様」という信仰も北関東などに見られる。しかし、農村地域で祀られる雷神の多くは、その趣旨が異なるといえる。 写真は、飯能市井上207番地・雷神堂内に御前立(おまえだち)として鎮座する雷神像。天保十四年(1864)につくられたといわれ、高さ25cmほどと小さな石碑だ。 雷神は、虎皮の褌(ふんどし)姿で、連太鼓を輪形に背負い、桴(ばち)を持つ赤鬼で表される。このスタイルは、鎌倉時代に定型化されたものという。 「雷様は臍をとる」といわれる。これは雷雨になると気温が急降下するため、腹痛予防に急ぎ衣服を着るように、という戒めの諺だ。 雷神の石像は、ごく稀にしかない。関東では各県に一基あるかないかくらいだろう。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.21

-

山の神

山の神は、春になると里に降りて田の神となり、秋の収穫が終わると山に帰る、といわれる。だが、これは里の農耕民にとっての山の神。山で仕事をする人々にとっては、春から秋の間、山の神が不在では困るのだ。 山の神は、猟師や木材・木工関係者、鉱工業関係者、さらに海の漁師まで、それぞれに想定される性格や祀り方が違う。職能だけではなく、地域によってもニュアンスが異なる。いずれも、古来の原始民俗信仰を伝承するものだ。 その名称も、抽象的に「山の神」と呼ばれ、具体的神名がないのが一般的。神道的には、大山祇神(おおやまつみかみ)や木花咲耶姫(このはなさくやひめ)が山の神とされる。これは後世の付会だろう。北関東では十二神といわれる例が多い。年に十二人の子を産む多産・豊穣の神とイメージされる。 山の神の姿や形も、山姥(やまんば)形から天狗形、夫婦神形、鬼神形、一脚一眼形、菩薩形などと非常に多彩だ。多くは、近世の仏教などの影響による。 日本の神は本来、姿のない「幽体(ゆうたい)」に特徴がある。そこで人々は、目に見える山の神の「使い」を考え出す。それが猿であったり、蛇または猪や狼であったりと、地域色・時代色豊かに指定される。 写真は、ときがわ町・慈光寺境内にある山神の石碑。鍬と収穫した野菜を担ぎ、右手に扇子を持つ軽妙洒脱な神使・猿の姿だ。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.17

-

牛頭観世音

衆生は生死を繰り返して三界六道に輪廻する。この六道のそれぞれに対応して、衆生を済度するのが六地蔵や六観音とされる。その担当や名称は宗派によって異なる。 台密では、聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、不空羂索(ふくうけんじゃく)観音、如意輪観音を六観音とする。対して東密では、不空羂索観音に代えて准胝(じゅんでい)観音が入る。両派六観音を合計して七観音ともいう。 馬頭観音は、六道のうちの畜生道担当という俗信に基づいて、牛馬の守護神と考えられるようになった。路傍の馬頭観音碑は、牛馬の無病息災や安産を祈願するもの。個人建立と馬持講建立とがある。 なかには、死んだ牛馬の供養塔もある。とくに、峠路で突然死した馬などは、埋葬や移動の術もない。里人に依頼して、解体処分という凄惨な情景となる。その臨終の地に建つ馬頭観音碑には、愛馬を偲ぶ馬主の悲哀がにじむ。 平地での荷役や農耕作業には、牛が多用された。背に積むことは苦手だが、重い荷を引かせれば持久力があるからだろう。 写真は、川越市大中居・高松寺にある石碑で、馬頭観音ではなく、牛頭観世音と書かれる。主旨は同じだが、供養される主体は、馬ではなく牛だから、という理由で牛頭観世音。東京・品川の願生寺には、江戸の荷役牛団体が建てた大きな牛供養塔がある。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.14

-

塩地蔵

写真の石碑は、激しく風化・磨耗した地蔵像。長年にわたって、塩をかけられてきたので、このようになってしまったという。越谷市北川崎・聖徳院境内にあるものだ。 常に大量の塩が奉納されている石地蔵は、一般的に、塩地蔵、塩かけ地蔵、塩舐め地蔵などと呼ばれ、各地に見られる。塩には、不浄を祓い邪悪を退ける霊力がある、という俗信が根底にある。 その多くは、イボ取り地蔵ともいわれる。供えられた塩を持ち帰り、毎日イボに擦り付ける。これによって治ったら、二倍の塩を奉納する。こうして地蔵は塩に埋もれていく。身体健康の祈願仏とされるものもある。 その他に、願掛け祈願で塩断ちして、成就すれば地蔵に塩をふりかける習俗や、安産や子育てを願って、塩を供える例もある。さらに、塩商人の信仰として、塩が奉納される地蔵もある。 古い塩地蔵は、塩に溶けたように見える。しかし、石が塩に溶けるわけではない。これは、塩に含まれる塩化マグネシウムや塩化カルシウムによる潮解(ちょうかい)作用によるものだ。 この作用で石に含まれる水分が失われ、地蔵はガサガサの「乾燥肌」になる。脆(もろ)くなった表面からボロボロと粉末状に剥離していく。地蔵は、人々の願いを聞き遂げるために、まさに身を粉にして、痩せ細っていくのだ。。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.10

-

普門品供養塔

写真は、越谷市野島・浄山寺境内にある石碑で、正面に「普門品二十萬巻供養塔」、上部に「奉読誦」と記されている。文化十年(1813)に建立。これは、念仏供養塔で、普門品(ふもんぼん)を二十万回唱えた達成記念碑だ。 普門品とは、妙法蓮華経第二十五章の観世音菩薩普門品のことで、別称を観音経という。この石碑は、観音経を信奉する念仏講中によって建てられたもの。 妙法蓮華経は、天台宗や日蓮宗の拠り所となる経典で、「南無妙法蓮華経」という七字の題目は、この経典への絶対帰依を表すものだ。その経典の略称が法華経、美称は大乗妙典とややこしい。六十六部供養塔では、大乗妙典と記されるのが通例だ。 「品(ほん)」は経典では「章」または「編」の意味で用いる。「普」は、あまねく広くゆきわたること。つまり、普門とは、あらゆる方向に門戸を開放するという意味。衆生済度のために、全方位に気くばりして目を向けているのが観世音菩薩なのだ。 これを強調してわかりやすく表したのが十一面観音で、四方八方に顔を向けている。普門は観音の代名詞なのだ。普門寺などの名は、観音を祀る寺と考えてよい。 なお、観世音菩薩は、別名を「大悲(だいひ)」ともいう。ちなみに釈迦は「世尊(せぞん)」、弥勒菩薩は「慈尊(じそん)」とも呼ばれる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.07

-

牛頭天王

牛頭天王(ごずてんのう)は、古代インドの祇園精舎の守護神で、その本地(ほんぢ)は薬師如来ともいわれる。日本では、薬師如来の垂迹(すいじゃく)が素盞鳴命(すさのおのみこと)で、さらにその垂迹が牛頭天王とされる。京都・祇園社(現・八坂神社)や愛知・津島神社などの祭神としてよく知られた。 神仏分離によって、祇園社は八坂神社と名を変え、祭神も素盞鳴命とした。同時に、牛頭天王を祀る全国の神社も八坂神社、八雲神社、須賀(すが)神社、素盞鳴神社などと、それぞれ名称を変更した。なかには、天王社とする社もある。いずれも、かつては牛頭天王を祀る社だった。 牛頭天王系の神社は、疫病除けの夏祭りに特徴がある。また、夏越祓(なごしはらえ)の茅(ち)の輪くぐりの行事がとくに顕著だ。これは備後風土記の蘇民将来(そみんしょうらい)縁起を採り込んだためだ。 『武塔(たけあらき)天神が旅の途中で一夜の宿を乞うと、貧しい蘇民将来だけが歓待した。その礼に疫病除けの茅の輪の秘法を伝授した』という説話だ。 陰陽道や両部神道では、この武塔天神は、実は素盞鳴命であり牛頭天王であった、と付会(ふかい)したことに始まる。 写真は、飯能市・竹寺の青銅製の牛頭天王像。この寺は神仏習合の姿を残すことで知られる。しかし、神仏分離騒動の時点では廃寺だった。その騒動が収まってから再興されたもので、神仏分離を免れた結果というわけではない。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.12.03

-

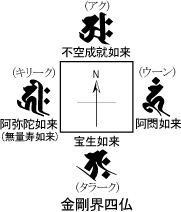

四方四仏

写真のような層塔の基部や宝篋印塔(ほうぎょういんとう)の中段には、四方に種子(しゅじ)または仏像が彫られている。これを四仏または四方四仏という。 その多くは、密教の金剛界四仏といわれる如来を表している。曼荼羅では大日如来を中心に、その四方に描かれる仏たちで、大日如来を含めたときは五智如来と呼ばれる。 四方四仏は、右図のように東西南北に配される方位が決まっている。ところが、移動などに際して、無知または無関心のまま設置され、実際の方位と合わない塔も多い。 図像が彫られる場合は、右手の印相で見分ける。一般的には、下げた掌(てのひら)を見せるのが宝生如来(与願印)、上げた掌を見せるのが不空成就(ふくうじょうじゅ)如来(施無畏印:せむい)だ。地面に指先を向けるのが阿しゅく(あしゅく:しゅくは門構えの中に人が3つ)如来(触地印)。いずれも、左手は拳か衣を握る。阿弥陀如来だけは両手それぞれの指で輪をつくる(阿弥陀定印)。 奈良・平安時代は、密教系ではなく、顕教(けんぎょう)系が主流だった。南は釈迦または寺の本尊とし、北は弥勒または地蔵。東には薬師、西に阿弥陀を配す。このようなものに出会うことはめったにないだろう。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.30

-

五百羅漢

木洩れ日や陽だまりに佇む数々の石像。好々爺たちの会話や笑い声が聞こえてきそうだ。そんな雰囲気が、どこの羅漢像にもある。 羅漢とは、仏教の修行の最高段階に達した「阿羅漢」という尊称の略。本来は、聖者と崇められる高僧であって、好々爺などといっては、失礼にあたる存在なのだ。 インドでは、五百羅漢は釈迦入滅後に諸国から参集した高僧と解すだけ。それ自体は信仰の対象ではない。これが中国に伝えられると、禅宗や道教思想と習合して羅漢信仰となる。 その姿や形は、唐時代の末に禅月大師が描いた十六羅漢図が原形の一つ。大師の夢に現れたという奇怪な風貌の羅漢たちだ。これを「禅月様(ぜんげつよう)」という。これに対して、李竜眠が描いた写実的な羅漢像を「竜眠様(りゅうみんよう)」という。 日本に伝えられた初期は、禅月様の怪異な形相が主流だった。だが、五百羅漢の石像がつくられるようになる江戸中期以降には、温和な容貌の「和様」が主流となる。 五百体もの数を創作するためには、身近な高齢者をモデルとせざるを得なかった、と推測されている。これが好々爺形の和様羅漢の原点だ。 結果的に、多くの人々が故人の面影を五百羅漢に見出すこととなった。追慕供養だけではなく、災害犠牲者供養や病気治癒お礼の寄進もある。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.26

-

招魂碑

招魂とは、国家のために殉難した人の霊を祀ること。幕末維新期に、長州藩などから新しく産まれた宗教概念で、倒幕派殉難者の供養として始まったものだ。初期には神式に限らず、仏式の招魂儀礼もあった。古来の習俗「魂呼ばい」も招魂というが、これとは別の概念である。 招魂は、兵士の墓でも慰霊碑でもない。神となった戦死者の霊、つまり、兵士個人ではなく、その神霊を祀る。そこに建てる碑を招魂碑、その場所を招魂場という。 明治期に、招魂場は招魂社と改称された。昭和十四年には、一部を護国神社と改称。靖国神社を頂点として、指定護国神社、指定外護国神社、招魂社と、官指導で実質的にピラミッド構成となった。 写真は、東松山市石橋・八幡神社境内のもの。石碑がポツンと建つだけだが、招魂社という無格社相当の神社に位置づけられていた。 忠魂碑というのは、招魂碑と同義だが、忠霊塔は趣旨が異なるので、ややこしい。忠霊塔は日露戦争で戦地に散乱する味方の遺骨を埋納し、そこに建てた慰霊碑が最初だ。一種の墓標といえる。 のちに身元不明の帰還遺骨などの合同埋納施設となり、官統制のなかで、各市町村につくられた。忠霊塔は遺骨を埋納した慰霊碑であるのに対して、招魂碑に祀られるのはあくまで神霊なのである。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.23

-

孔雀明王

明王のなかでは、唯一の温顔で、孔雀に乗るのが孔雀明王。役小角は、この明王を念ずることで、空中を飛翔したと伝え説かれる。 孔雀はインドの国鳥。雑食性だが、毒蛇や毒虫、毒草を食って甘露に変える霊鳥とされる。これを神格化した孔雀明王は、一切諸毒や、貪欲・瞋恚・愚痴という心の三毒も除く。とくに密教では、孔雀は救邪苦(くじゃく)に通じる、として重んじられる。また、息災や祈雨・止雨の尊格ともされる。 通常、一面四手で、孔雀の尾羽根、蓮華、吉祥果(きっしょうか)、倶縁果(ぐえんか)を持つ。武具を持たない点でも異色の明王だ。 吉祥果はザクロに比定される魔除け・無病息災の果実。鬼子母神の持物としてもよく知られる。倶縁果は、ユズまたはボケ、レモンの一種などと諸説ある。吉祥果も倶縁果も、インド特産の果実、または架空の仙果だろう。倶縁果は、煩悩や悪行調伏の象徴とされる。 写真は飯能市山手町・観音寺境内にある孔雀明王像。孔雀の尾が光背のようにデザインされ美しい。建立年は不詳だが、彫りが丁寧で表情も良く、大きな石碑だ。 各種の動物に騎乗する姿の仏像は、意外に多い。だが、その動物の背に直接乗るわけではない。蓮華座を乗せ、その上に座すのが基本。石仏では、この蓮華座を省略するものも見うけられる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.19

-

水神塔

水神の石碑は、当然ながら水源や溜池、水路、井戸の傍らなど、水辺に置かれる。その目的は、主に湧水の安定や利水、水路の守護などだ。 だが、それだけではない。水難除けや火災除け、洪水防護などから水難者の供養まである。さらに祈雨・止雨の神としての水神塔もある。それぞれの目的に応じて、祀られる神もさまざまだ。 写真は、さいたま市西区の荒川堤防中腹に建つ水神塔。幕末の慶応3年(1867)建立で、広大な水田として整備された河川敷の治水と利水を祈るものだろう。 一般的に「水神宮」と記される石碑の祭神は罔象女神(みずはのめ)。この神は、伊弉冉尊(いざなみ)の子で、火神・迦倶鎚(かぐつち)命に次いで産まれた水を司る神だ。 西日本では、流水分配を司る神として、水分(みくまり)神が水源地などに祀られることが多い。この「みくまり」が「みこもり」に転じて、身篭りや子守の神ともされる。 弁才天も、同様に水神として祀られることが多い。ところが、弁才天は水神に限らず巳待ち信仰の主尊や福徳の神としても祀られる。その祭祀目的を石碑で判断するのは、意外にやっかいなものだ。 水に関わる石碑は、その他にも倶梨伽羅竜王や九頭龍権現などと多彩。強いて分ければ、神道系は利水が主、仏教系は祈雨・止雨など自然に働きかける傾向がみられる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.16

-

十三仏塔

初七日から三十三回忌までの追善供養に、それぞれ配された十三の仏・菩薩などを十三仏という。これを一石に表す石碑が十三仏塔だ。これは追善供養だけではなく、逆修供養のために建てられたものも多い。 十三仏を順番に揚げると、不動、釈迦、文殊、普賢、地蔵、弥勒、薬師の七仏が古代インド仏教に基づく。これに観音、勢至、阿弥陀を加えた十仏が中国十王思想。さらに日本では、阿しゅく如来、大日如来、虚空蔵菩薩を加えて十三仏となった。 写真は、川島町山ヶ谷戸・報恩寺境内にあるもの。といっても、現在は寺というより共同墓地だ。寛文九年(1669)と古いもので、念仏講中が現当二世(げとうにせ)安楽を目的に建てたものだ。 念仏講は、現世と来世の安楽を願い、定期的会合で念仏を唱え、会食や会話を楽しむ集団だが、古い時代から葬送互助会的な面が強かった。 石碑に彫られた仏像は、一般的に風化・欠損などもあって、それぞれの仏を識別しにくい。座像が十三体並ぶのは比較的古いもの。時代とともに立像になる傾向がある。 写真の石碑に貼られた紙片は、百地蔵参りと称する手製のお札。彼岸などに貼り歩く私的行為だ。地蔵に限らず、庚申塔であろうと月待ち塔であろうと、見境いなく貼る。千社札のようなものだ。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.12

-

石敢当

石敢当は「いしがんとう」または「せきかんとう」と読む。中国から伝えられた民俗で、魔除け・疾病除けなどを目的に建てられる。塞の神と同じような役割だ。 石敢当とは、古代中国の力士または武人の名前という説もあるが、俗信に過ぎない。西暦七七〇年に、中国福建省甫田県の知事が、県内の除災と繁栄を願って建立したのが最古の石敢当といわれる。 石敢当はすべて文字碑。上部に鬼面や梵字を添えるものもある。この石碑を、辻や追分、路地の突き当たり、橋や門の脇などに立てる。個人建立が多く、この石碑を拝むこともあまりない。沖縄や九州南部に多いものだが、少ないながら全国的に散見される。 写真は、加須市中央二丁目・千方(ちかた)神社境内の石敢当で、文化十四年(1817)。加須の五・十市(ごとういち)の世話人が市神(いちがみ)として祀ったらしい。この石碑の文字は、江戸後期の儒学者であり、著名な書家でもあった亀田鵬斎が書いたもの。 関東には非常に珍しい石敢当にもかかわらず、隣接する騎西町上崎・龍興寺に、もう一基ある。明和八年(1771)建立と、この方が小さいが半世紀ほど古い。 これは寺域へ入る手前の石橋の脇にある。寺に侵入しようとする魔を祓うために、僧侶が建てたもの。 いずれも地域の民俗文化財に指定されている。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.09

-

愛染明王

最も断ち難い愛欲という煩悩を昇華させ、悟りへと導くのが愛染(あいぜん)明王。月輪を尊ぶ密教にあって、愛染明王は赤い日輪を光背として、身色も貪愛染着を示す赤。一面三目の忿怒相で、六手に五鈷杵や金剛鈴、弓、矢、蓮華などを持つ。残る一手は拳を握る形。この手は、修法の目的に応じて、蓮や日輪などと持ち替えるためだ。 最大の特徴は、宝冠に獅子面をつけること。これを獅子冠という。蓮華座上の座像だが、その蓮華座の下には赤い水瓶(壷)がある。 密教の高邁な論理とは縁遠い一般人には、その名称から縁結びや恋愛成就の仏とされる。とくに、水商売の女性などに信仰された。 さらに、俗信では「愛染」を「藍染め」などと解釈して染物関係者の守護尊として祀られることも多い。その他に二十六夜月待ち信仰の主尊とされる。愛染明王の石像の多くは「藍染め明王」か、二十六夜の主尊のいずれかと考えてよい。二十六夜の講中が染物関係者という例も少なくない。ただし、愛染明王の石像はあまり多くない。 写真は、加須市大越・伊奈利神社境内にある愛染明王像だが、建立年も建立目的も不詳。蓮台下の水瓶には、このようにリボン状の布が巻かれる例が多い。その下の台座にも水瓶が描かれる。染色材料を入れる壷にも見える。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.05

-

支提(しだい)

写真は、蕨市・三学院という寺の境内にある板碑形三猿塔。貞享元年(1684)のもので、中央には異体字を交えて「庚申供養支提」と書かれる。いうまでもなく庚申塔だが、「塔」ではなく、「支提」という表現が面白い。 「支提(しだい)」は、梵語Caitya(チャイティヤ)の音訳で、支帝、脂帝、支徴、制底(せいち)、制多とも書く。本来の意味は仏舎利を祀っていない霊蹟の建造物のことだ。 これに対して、仏舎利などを祀る霊蹟の建造物が「塔」だ。塔は、梵語Stupa(スツーパ)が原語で、その音訳が卒塔婆や塔婆だ。英語のタワーとはニュアンスが異なり、釈迦の遺骸や聖遺物を祀るために、土石や煉瓦を積んだ塚のような建造物で、墓標の一種である。 例えば、層塔などの上部にある「伏鉢(ふくばち)」は土饅頭、九輪や宝珠などの部分が「塔」の名残またはその発展形だ。 支提は、そのような遺骸や聖遺物を埋納または内部に納めた塔(スツーパ)とは異なる建造物。古い書物では、塔婆と支提の違いを「舎利と尊像とは別なるが如し」と禅問答風だ。 分かりにくいので要約すれば、墓標や遺品祭祀の標識が「塔(スツーパ)」、その福徳や聖跡などを標示する象徴的建造物が「支提」と解釈される。 庚申塔は、もともと墓標とは無関係。そのため、写真の庚申唐は「塔(スツーパ)ではなく支提なのだ」と「学のあるところ」を誇示しているのだろう。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.11.02

-

ウハッキュウ

古い墓標の上部などに、記号のような奇妙な文字が書かれているものがある。その読みも意味も、いまだに解明されていない。 一般に、その文字をバラして「烏八旧」、これをそのまま「ウハッキュウ」と呼ぶのが慣例となっている。 とはいえ、烏と鳥の違いだけではなく、「旧」に代えて「臼」や「日」、「目」としたり、それぞれの部分を縦や横に配列したりと、変化形の文字も少なくない。 写真は、戸田市美女木の妙厳寺の無縁仏墓標群の中の一つ。宝永五年(1708)のものだ。この寺では、さらに古いものを含めて、四十四基の墓標に烏八旧が見られる。 室町時代末期から江戸中期頃の古い墓標に見られ、全国的に分布する。特徴として、曹洞宗や浄土宗系の墓標に多い傾向があるという。 その意味については、鳥を表すという説や、日月(金烏と玉兎)、優婆塞、阿吽の吽などなど諸説ある。 特殊な陀羅尼にその出典を求める説や、鳥葬に関わるもの、つまり「帰空」の意と解す説などが有力なようだ。同時代の墓石に、烏八旧に代えて帰空や帰元、帰一などと書くものも多い。 烏八旧は、アマチュアの思いつきから本格的学説まで、百家争鳴状態といえる。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.10.29

-

猪に乗る勝軍地蔵

地蔵菩薩が、甲冑を身につけ、剣や錫杖、または軍旗を手にして馬に跨る。これを勝軍地蔵という。軍神として足利尊氏が尊崇したことは、よく知られる。石像では、馬に乗らない立像もある。 これは京都右京区・愛宕神社の本地仏として、白雲寺本殿に祀られたのが原点。愛宕権現ともいう。神仏分離に際して、白雲寺は廃寺となり、愛宕神社に吸収された。 蓮華三昧経に勝軍地蔵の名が記されるが、明確な典拠はない。道祖神と地蔵が習合した「塞神(さくじん)」が転化して、「勝軍」と呼ばれたもの、という説もある。いずれにしても、地蔵信仰は多種多様で、すべて偽経または俗信に基づくといっても過言ではない。 写真の勝軍地蔵は、馬に代えて猪に跨り、なにも持たないという珍しい姿だ。坂戸市浅羽・長久寺境内にあるもので、享保十四年(1792)の建立。 当時、この地域の田畑を猪や鹿が荒らすため、村人が住職と相談して、この像を建立した、といわれる。この勝軍地蔵の目的は、戦勝ではなく害獣退治というわけだ。戦場を疾走するというよりも、紐を使って猪を捕らえようとしているようにも見えるのは、そのためだろう。 最近は、全国各地で猪の被害が顕在化してきた。平和な世に、勝軍地蔵も出番を待っているかも知れない。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.10.09

-

石尊大権現

写真は、新座市・法台寺の富士塚にある文字碑。中央に「小御嶽石尊大権現」、その左右に「大天狗・小天狗」と書かれている。 一般に「石尊大権現」といえば神奈川県の大山阿夫利神社を指す。「石尊参り」は大山詣でのことだ。大山関連の石碑にも、「石尊大権現・大天狗・小天狗」と書かれる。しかし、これに小御嶽が付くと、まったく別物となる。 富士山五合目には、現在も磐長姫を祀る小御嶽神社がある。ここに勧請された富士太郎坊という天狗が小御嶽石尊大権現なのだ。富士講では、主尊である仙元大神(木花咲耶姫)に対して、その姉を祀る小御嶽神社は摂社扱いという構図になる。 富士塚は、富士山のミニチュアだ。実際の方位は異なっても、その正面参道は吉田口からの登山道を模している。だから、富士塚五合目の右手に小御嶽神社または石尊権現の石碑や石燈籠を建てる。天狗の像を置くこともある。 七合五勺の左手には、「烏帽子岩」を示す石碑が置かれる。富士講中興の祖・食行身禄が断食入定した場所だ。 食行は、富士山頂での入定を望む。だが、八合目以上は浅間神社、当時の村山修験の霞(かすみ)(縄張り)だ。断られて七合五勺に降る。その無念さへの庶民の同情が、その後の富士講隆昌・村山修験没落への遠因になったかも知れない。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.10.03

-

不動尊

不動明王は密教の代表的尊格で、主に加持祈祷の本尊とされる。大日如来が教化しがたい衆生救済のために忿怒(ふんぬ)の姿で現れたものだ。その姿はインド・カースト制度の最下層民の容貌といわれる。 図像では多面多臂も見られるが、石像では一面二臂の座像または立像が一般的だ。写真は、秩父四番札所・金昌寺境内にある精巧な石像。建立年は不明。 岩上にあって迦楼羅炎(かるらえん)を背負い、右手に剣、左手に羂索(けんさく)を持つ。額に水波という皺を寄せ、右の目は天を睨み、左目は地を見据える。二本の牙はそれぞれ上下に向く。頭頂には莎髻(しゃけい)、辮髪(べんぱつ)は必ず左前に垂らす。実に特徴豊かで、一度見たら忘れないだろう。 辮髪を左に垂らすのは、不浄な左側を覆い隠すという意味があるという。納衣などを左肩にかけるのも同様だ。 不動明王は、空海が唐からの帰途、請来したもの。空海自身は「不動尊」と呼び、大日経にも「明王」という尊称は書かれていない。このことから、不動明王という言い方は適切ではない、という説もある。寺によっては、不快に思われるケースもあるので、不動尊と呼んだ方が無難だ。 不動尊には、二童子随伴という日本独特の三尊形式がある。向かって右の衿羯羅(こんがら)童子は恭敬(くぎょう)小心者、左の制多迦(せいたか)童子は悪餓鬼とされる。いずれも子どもの特性に過ぎない。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.10.02

-

石ヘビ

ニシキヘビほどの巨大な石造ヘビがトグロを巻く。三郷市早稲田・光福院弁天堂の前に置かれた石像だ。二体一対で、阿吽の区別もある。 これは、弁才天の「使い」として、狛犬や稲荷のキツネと同じ感覚で設置されたものだ。弁才天は、河を神格化したインドの神。ヘビは河を象徴する生き物だから、ヘビとは無縁ではない。とはいえ、それだけでヘビが弁才天の使いとなったわけではない。 稲荷の祭神・宇迦之御魂(うかのみたま)は「白蛇の化身」。また、穀神や福神として民間で信仰された宇賀神(うかじん)は「人頭蛇身」。しかも、「宇賀耶(うがや)」の語はインドではヘビを意味する。 鎌倉中期に、これらの蛇神を強引に習合・合体させ、日本的に創り出したのが宇賀弁財天だ。このため、頭上に宇賀神が載り、稲荷鳥居を髪飾りのようにつける姿となる。 当然、その霊験は、水神や五穀豊穣。さらに、吉祥天の福徳のシンボルである宝珠を弁財天に持たせて福徳円満を強調する。その容姿は天女形で端麗とする。 江戸時代には、宇賀弁財天は庶民に浸透し、弁天信仰の主流となる。そうなると宇賀神は弁財天の代名詞。ヘビや宝珠だけでも弁財天を表すものと認識され、ヘビと弁財天は渾然一体となった。 江戸川柳に次の句がある。『どうばらを宇賀神にして勤行し』ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.10.01

-

徳本の名号塔

写真は、さいたま市緑区大門・大興寺にある文字碑で、文政四年(1821)に建立されたもの。独特・奇妙な書体で「南無阿弥陀仏」と大書し、下部に「徳本」の署名と花押が印されるのが定型だ。直筆を石碑に彫ったもので、これを「徳本行者の名号塔」という。 徳本は浄土宗の代表的僧侶だが、吉野山中で修行し、阿弥陀経だけを学んだ行者。いわゆる高僧ではない。しかし、念仏講を普及させた庶民教化の第一人者として、その名を知られる。 肩こりや筋肉痛の外用薬であるトクホンは、同名異人で甲斐の医聖といわれた永田徳本に因む商品名。ある学会でこれを混同した研究発表が実際にあったと伝えられる。 徳本行者は、関西、中部、北陸、関東地方と、広い範囲で念仏講を普及させた。浄土宗以外の寺でも、そこを会所として念仏教化を行ったらしい。そのため、徳本の名号塔は各所に見られる。 南無阿弥陀仏を六字名号というのに対して、南無妙法蓮華経を七字題目という。これにも日蓮上人の筆跡とされ、「鬚題目」と呼ばれる個性的な書体が見られる。 この書体の石碑には、履き古しの草鞋(わらじ)のような日蓮の花押が添えられることもある。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.09.28

-

弥勒菩薩

弥勒菩薩は現在、兜率天(とそつてん)という天界で修行中。釈迦が入滅してから五十六億七千万年後に、釈迦後継の如来となって、地上で衆生を救うとされる。この下生(げしょう)する弥勒は、未来仏または弥勒如来、弥勒仏などと呼ばれる。 弥勒如来が下生するまでの長い期間、この世は無仏世界となる。そこで、つなぎ役の導師となるのが地蔵菩薩。これが密教以外の仏教、つまり顕教系の基本的な考え方だ。 弥勒信仰には、死後、兜率天に昇り弥勒の教えを受けたいという上生(じょうしょう)信仰と、未来に弥勒の随員として再びこの世に降りたいという下生信仰とがある。いずれも貴族を中心として鎌倉時代以前に流行したものだ。 一方、関東の石仏は、一部を除いて、江戸時代以降の庶民の講によるものが圧倒的に多い。弥勒の石像は、関東では十王十仏または十三仏信仰の一仏として造立される以外には少ないといえる。 写真は、飯能市小岩井・長泉寺境内にポツンと建つ弥勒菩薩座像。宝冠と条帛(じょうはく)、天衣をつけるので、まだ如来ではないことが分かる。寛政二年(1790)建立。 弥勒菩薩というと、半跏思惟像が著名で、そのイメージが強いだろう。しかし、弥勒の石像の多くは、塔を両手で抱え持つ。この塔は元来、墓塔だったが、仏法の象徴とされるようになったもの。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.09.26

-

眷属のウサギ

写真は、浦和区岸町・調(つき)神社に、狛犬に代えて置かれるウサギの石像。地元では、この神社を「つきのみや」と呼ぶ。月の宮だからウサギが祭神の使者と考えられている。鳥居のない神社としても知られる。 調神社の名の由来は諸説ある。その一つは、律令制の租税制度である「租(そ)、調(ちょう)、庸(よう)」の「調」といわれる。調とはその地の特産品を税として納めること。その保管倉庫があったことに起因するという。ちなみに、租は年貢米、庸は歳役という労働の代納物として布などを納めること。 現在の祭神は天照大御神などだが、かつては月読命とされていた。また、月読命は別当寺である月山寺の本尊でもあった。「月読本尊往昔兎乗御座候」という文書もあり、二十三夜月待ち信仰も盛んだったようだ。その月山寺は、明治の神仏分離で廃寺となった。 「調」を「月」に転じ、月読命を祀ることで、この眷属のウサギが生まれた。このウサギは使姫兎といわれ、その氏子はウサギを食べない。 この石像を「狛ウサギ」などと呼ぶ一部のアマチュア愛好家がいる。「狛」は本来、犬という意味の文字だから、狛兎とか狛狐などはあり得ない。「眷属の兎」と呼ぶのが正しい。さらに、「狛」は外国という意味を含む、などという愚説まである。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.09.10

-

弘法大師

弘法大師は、真言宗の開祖に止まらず、日本各地で水脈や温泉を掘り当て、各種土木工事を行い、不思議な作物を実らすなど、伝説的超能力を発揮した。写真は、さいたま市中央区「二度栗山」にある四国霊場碑の一つ。大師が、ここに年二度実る栗を植え、温泉も掘削したという。 また、弘法大師は、とくに大工や木工職、左官、鍛冶職などの職人層に信仰される。これは、元来は聖徳太子信仰だったといわれる。仏教の普及とともに、聖徳太子のタイシと弘法大師のダイシとの交錯によって、すり替わったものと指摘される。 この超人は、大日如来に篤く帰依し、その権化のような面がある。弘法大師の灌頂名・遍照金剛の「遍照」は大日如来の異称だ。手にする五鈷杵は、大日如来を中心とする五智五仏を象徴するもの。しかも、その持ち方は独特で、窮屈そうに見える。 これは、金剛界大日如来の智拳印の右手と同じだ。この手の形を金剛拳という。密教の中心的菩薩である金剛薩 も弘法大師と同じ持ち方だ。 智拳印は、インドで不浄とされる左手を、金剛拳で覆い隠すものと解釈される。 写真の石像は、上部に大日如来を戴きながら、その金剛拳の形はいささか怪しい。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.09.06

-

荒神

写真の像は、その姿が馬頭観音のように見えても、荒神の石像だ。寄居町・少林寺境内の山道には、五百羅漢と並んで、千体荒神という異体字の荒神文字碑が林立する。それに混じって、登山道の曲がり角ごとに荒神の浮き彫り像が立つ。その十一体のうちの一つが写真のものだ。 荒神は、仏教的には、仏法僧の三宝を守る守護神で、三宝荒神の略称。日本古来の災禍をもたらす神霊・荒ぶる神と、仏教との習合神と考えられている。この地に祀られているのも、三宝荒神だ。 他方、民間では、荒神は火の神やカマドの神と認識されることの方が一般的だ。西日本では屋敷神や集落守護神など、地神として祀られることもある。いずれにしても、荒神は仏典にはない尊格で、修験者や陰陽師が創作し普及させたものであろう。 その図像例は少ないうえに八面で六手や八手の忿怒相、菩薩形、神像形など各種あって、一定しない。少林寺のものは三面六手だ。 荒神の特徴の一つに、金剛鈴を持つことがあげられる。 といっても、青面金剛や馬頭観音が金剛鈴を持つ例もあるので、決定的な判別法とはならない。置かれた状況などを勘案して、総合判断するしかない。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.09.05

-

巳待ち塔

弁才天を祀り、己巳(つちのとみ)の日に供養する信仰集団を巳待ち講という。写真は、江南町押切の小さな墓地にある巳待ち塔で、享保十二(1727)年に建立されたものだ。 この弁才天の頭上には、鳥居と人頭蛇身の宇賀神(うかのかみ)が載っている。八手には、それぞれ各種武器や宝珠、鍵を持つ。 このタイプの弁才天は、鎌倉中期につくられた和製偽経に基づく。鳥居や蛇は稲荷神との習合を表し、宝珠は吉祥天と混淆されて福徳財運の象徴。鍵は宝蔵を開くもの。これを「宇賀弁財天」という。 二手に省略して、剣と宝珠だけを持つ石像もあるし、蛇や宝珠で弁財天を表す場合もある。蛇との縁が深いため、巳待ちの「巳」を蛇のように変形させる文字塔もある。種子「ウ」を蛇形の異体字とする例もある。 ところが、弁財天の石碑には「巳待」ではなく「日待」と添え彫りすることも多い。日待ちは、庚申や甲子、巳待ちなどを含めた総称としての用語でもある。日待ちと巳待ちは別物なのだろうか。 実は、前述の偽経では、供養日を「白月(びゃくげつ)」または「巳と亥の日」と指定する。とすれば、亥の日を供養日とする講もあり得る。巳の前日の辰の日と定める講も実在した。 巳の日でなければ「巳待」とはいいにくい。信仰内容は同じでも、あえて「日待」と表記したのかも知れない。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.09.03

-

改刻塔

写真は、越谷市大成一丁目・八坂神社境内の石碑だ。文化八年(1811)と古い。「塞神」と記すが、上部に日月と瑞雲、下部に三猿と、庚申塔のようなつくりだ。 これは、明治初年に庚申塔の青面金剛像などを削り落とし、新たに「塞神」の文字を刻んだ改刻塔なのである。行田市を中心とする旧忍(おし)藩に見られるもの。 明治元年に神仏分離令が出される。これを曲解して、廃仏に結びつける動きが各地であった。それは暴動にも似た騒ぎで、仏像や寺院などを破壊する例も少なくなかった。首のない石地蔵などを境内で見ることが多いのは、大半がこの廃仏運動の暴挙による。 忍藩では藩命で、仏教系の庚申塔の多くを改刻し、塞神という名の道祖神に変えさせた。それは、平田篤胤派の門人の進言によるという。大成地区は、その忍藩の飛び地だったのである。 江戸後期の国学者・平田篤胤は「玉襷(たまだすき)六16拝塞神等詞」という著書で、「庚申または青面金剛などの文字をやめて塞神三柱の名を彫り付けて、…道饗(みちあえ)祭を奉祭するように」と述べた。同書の校者は「いち早く塞神三柱の御名に書き改めて建てたものも数所できている」と書き添えている。 古来、道祖神碑に塞神と彫る例はほとんどない。塞神の石碑や名称は、幕末以後のもの、と一応疑う必要がある。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.08.27

-

大口之真神

秩父山域は神犬信仰のメッカだ。ニホンオオカミは山神の化身、と山里では考えられてきた。このオオカミを、秩父の修験者は、日本武尊を遭難から救助した霊犬として、神に昇格させた。神社の狛犬は境内を警護する霊獣、稲荷のキツネは神の使い。だが、このオオカミは「大神」であって、同じように境内に置かれても格が違う。その神名を大口之真神(おおぐちのまがみ)という。 1700年代初頭、両神神社に神犬信仰が発祥、続いて三峯神社に祀られ最盛期を迎える。秩父山域に神犬のお札を発行する神社は、宝登山神社、城峯神社、釜山神社、椋神社など十数社に及んだ。 その霊験は、火災・盗難除け。オオカミは、火の気や怪しい人影に吠え立てる習性がある。だから、早期発見や予防に役立つ。さらに、田畑を荒らすイノシシやシカ、タヌキを追い散らす効果もある。 この神犬の神符(守札)は1枚で50戸の守護力があるという。一般に、神社の神符は「授与」されるのに対して、この神符は「貸与」される。つまり翌年に返すのが原則。講の組織化を促し、リピーター確保を狙う、優れたマーケティング戦略なのだ。 写真は、皆野町野巻・椋神社境内のオオカミ像。大きな口と牙、鋭い目つき、太く長い尾、肋骨を見せる精悍な体躯など、数あるオオカミ像のなかでも迫力に満ちた姿だ。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.08.21

-

百八十八番供養塔

西国33所、坂東33所、そして秩父34所を巡拝すれば、百観音の霊場巡りが完結する。徒歩で巡った時代には、膨大な労力と時間と金を要したことは、現代の比ではない。 その完結を祝って建立するのが百番供養塔だ。しかし、当人の記念碑に止まるわけではなく、巡拝で得た功徳を広く他者に施すという思想に基づく。それが「供養」だ。 巡拝は本来、一堂の中の多仏を拝すことだった。室町時代頃から、より多くの仏を拝すという数が重視され、各地の霊場行脚が始まる。初期は僧侶や行者の修行の旅だったが、江戸時代には庶民にも普及・流行する。 写真は、ときがわ町・慈光寺参道に林立する板碑群の間にある石碑。阿弥陀三尊を浮き彫りにし、「百八十八所」の文字が読み取れる。 これは、百観音巡りに加えて、四国88所の弘法大師霊場を巡ったことを表す。 この石碑は、全体に白っぽい斑に被われて無残な姿だ。これは、苔でも黴でもなく、ウメノキゴケという名の地衣類。菌類と藻類が共存している複合体なのだという。身近な例では、食用となるイワタケが地衣類の一種だ。 石碑には迷惑な地衣類も、環境汚染の指標となる。雨水や夜露で水分補給するため、空気汚染に弱い。苔むす石碑は空気が清浄な証拠。都内の石碑には、これが少ない。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.08.20

-

六十六部供養塔

写真は、北本市宮内の路傍にあって、延宝元年(1673)に建立された石碑だ。聖観音の浮き彫り像だが、彫られた文字を読まなければ、何の石碑か判断できない。 「奉造立六十六部為供養」と読めるので、六十六部供養塔であることが分かる。「大乗妙典」とか「廻国」という文字があれば、やはり六十六部供養塔と考えて間違いはない。聖観音ではなく、地蔵や阿弥陀如来などを彫る石碑のほかに文字塔もある。なお、大乗妙典とは法華経の美称。 この石碑は、諸国を遍歴する行脚僧が、目的達成の記と念ともに、その功徳を他者に施す供養塔だ。その目的とは書写した法華経を全国66の霊場に一部ずつ納めること。 鎌倉時代末期に始まった習俗だ。当時の全国は66か国で構成されていたので、その回国巡礼僧は六十六部と呼ばれた。略して六部ともいう。 これは、56億7千万年後に弥勒仏がこの世に下生するまで、法華経を各地に分散保管しよう、という趣旨だ。 もちろん、写経がそのような超長期の保管に耐えると思っていたわけではない。経典を語り継ぐという意気込みであり、その行脚自体が修行であって供養でもあった。 彼らは、粗末な墨染め木綿の着衣で、銭を乞いながら旅を続けた。「乞食坊主スタイル」の元祖で、行き倒れになる者もいた。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.08.14

-

金精神

写真は、さいたま市中央区大戸一丁目の路傍にある祠に鎮座する「お聖さま」。同じ形でも、「子宝石」などと、地域によっては呼び名が異なる。一般的には、陽石とか石棒といい、端的には男根である。その神名を金精神(こんせいしん)といえば普遍性がある。 県西北部では、これを産泰(さんたい)様と呼ぶ例もある。これらの霊験は、子宝や安産だけではなく、下の病など。ところが東北地方や神奈川では、同様の石棒が道祖神として祀られることもある。 石棒は、まれに縄文遺跡から、剣や土偶などとともに発掘される。その用途は宗教儀礼用と推測される。発掘された石棒を、神体として祀っている古い神社もある。 金精神には、自然石をそれらしく祀るものと、加工したものとがある。写真はリアルな加工品だ。手づくりの木製品を奉納する習慣が残る地域もある。金属製のものを、とくにカナマラ様と呼ぶ。 金精神は、商売繁盛の神として、遊郭の神棚にも祀られた。直接的で分かりやすいものだ。明治六年、政府はこれに目くじらを立てた。「従来遊女屋其外、客宿等に祭りある金勢儀、風俗に害あるを以て、自今早く取棄て、踏み廃すべし。」 これを金精排除令という。遊女屋という風俗営業は棚上げして、神棚の「金勢儀、風俗に害ある」が面白い。ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.08.13

-

蚕の神

写真は、東松山市早俣・小剣神社境内にある石碑。安政五年(1854)建立で、上部に「幟織姫大神」の文字がある。左手に桑の枝、右手に糸繰り枠を持つ姿は、群馬県などに見られる蚕神石像と基本的に同じだ。養蚕と機織の守護神であろう。 蚕神伝説には二つの系列がある。一つは馬娘婚姻譚(ばじょうこんいんたん)という中国の説話だ。 長者が飼っていた名馬が、長者の娘に恋した。怒った長者は、この馬を殺し、皮を剥いで枝に吊るしておいた。ところが、その皮が娘を包んで天に昇ってしまう。後日、この馬と娘の霊から蚕が生じ、天から降ってきた、という。この物語が、古代インドに実在した仏教詩人・馬鳴(めみょう)の図像に付会されて、馬鳴菩薩という蚕神になる。 もう一つは、金色(こんじき)姫伝説といわれ、茨城県の蠶影(こかげ)神社などに伝えられる。 インドのある王様の娘・金色姫が後妻にいびられる。後妻は最終的に、桑でつくった船に姫を乗せて海に流す。舟は茨城県豊浦に漂着、姫の遺体から蚕が生じた、という。 この馬鳴菩薩や金色姫が蚕神の主流。だが、日本神話の保食(うけもち)命や稚産霊(わくむすび)命などを蚕神とする例も少なくない。養蚕農家では蚕神の具体的神名など意に介さないのが一般的。「おしら様」とか「衣笠様」と総称される。だから、写真の石碑の神名は分からない。 ぜひお読みください。 → 神社の見方 野仏の見方 神社ウォッチング 神社ふしぎ探検

2007.08.08

全76件 (76件中 1-50件目)