2006年05月の記事

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

裁判員制度は時期早尚

大ベストセラー『国家の品格』について昨日の日記に書いたが、この本の中で特に私も以前から感じていたのと同じことが述べられている箇所があった。それは、「国民は永遠に成熟しない」から、「『成熟した判断が出来る国民』という民主主義の暗黙の前提は、永遠に成り立たない」ということだ。私がこのことを強く感じたのは、今政府が司法制度改革の一環として推し進めている、『裁判員制度』が話題に上ったときだ。この制度はアメリカの『陪審員制度』をモチーフに、裁判の場に民間人を導入して、一般人の感覚を判決に反映させるようにしようという狙いで、考案されたものだと理解している。それほど現在のさまざまな判決が、一般人の感覚とかけ離れたものなのかと言われれば、別にそういう訳でもないとは思うのだが、司法の世界だけで生きてきたガチガチのアタマばかりを突き合わせているのは、健全だとは言えないとでも思われたんだろうか。なにはともあれ法律は成立したんだから、どのみちこの仕組みはスタートすることになる。会社員が裁判員になったら会社は休ませてくれるのか、という細かなレベルから始まっていろいろな疑問が投げかけられているが、私がもっとも心配するのは、果たして「裁判員」たる「一般人」に的確な判断を下すだけの素養があるのだろうかということだ。はっきり言って今の一般的な日本人を見る限り、アメリカあたりの国民に比べると成熟度はきわめて低いと思う。自分の意見をはっきり言えない、白黒をなかなかつけられない、すぐにまわりに踊らされる........みんながみんなそうだとは思わないが、周りを見るとそういった人々ばかりだ(私も含めて)。それに「一般人の感覚」といえば聞こえは良いが、そういった成熟度の低い国民の感覚というのは、得てしてマスコミによって形成されていることが多い。とかくマスコミの論調に流されやすいのが、今の日本人だ。マスコミを利用した世論の誘導なんてことも、まことしやかに言われているご時世だ、裁判員となる方とてマスコミの洗脳を受けていないとも限らない。特にマスコミが騒ぎ立てるような重大な裁判の場合、権力の側にいる方がマスコミを通じて世論誘導し、間接的に裁判員の判断に介入するということも出来なくはないだろう。そのような状況においても、しっかりと「自己」をキープできる人が一体どれくらいいるのだろうか?私とてそういう立場に立ったとしたら、はっきり言って自信は無い。ひょっとしたら近い将来、“裁判はマスコミを握った方が勝ち”などということが公然とした事実になることも考えられるんじゃないかな?そんなとんでもない事態にならないためにも、当面のところ裁判は特別な訓練を受けたエキスパートたちに任せざるを得ないのではないか、と思うのである。とにかく理念には共感するが、いかにも時期早尚だ。

2006年05月31日

コメント(0)

-

『国家の品格』

今や大ベストセラーとなった『国家の品格』(藤原正彦著)を、遅ればせながら読んだ。前から気になっていた本ではあったが、あまりに売れ過ぎていることでかえって退いてしまっていたのと、タイトルから何か偏ったイデオロギーのような匂いを感じていたので、なかなかその気にならなかった。がしかし、読んでみるとそれは杞憂だった。少なくとも著者自身が特定のイデオロギーに染まっているような感じは受けなかった。ある新聞に掲載されていた読者の投稿には、「愛国心」を押し付ける現代の教育の後押しをするものだという批判があったが、そういった偏狭なナショナリズムに満ちた内容でもない。著者が言いたかったことは、欧米流の「論理」の波に晒されながら、今失われつつある日本古来の「情緒」と「形」、これを大切にしようということだと思う。でもこれはおそらく多くの国民にとって、のどから出かかっていたことではないだろうか?ただこういうことを口にすると、「グローバリゼーション」とか「国際化」とかが叫ばれている今の日本では、「時代遅れ」とか「国際化に逆行」するといった批判に晒されるに違いない、と思って言えずにいたということじゃないかと思う。ホリエモンの事にも触れているが、彼に代表される「拝金主義」を胡散臭いと思っていた人は多いだろうが、それを正面切って批判するのは自由主義経済に真っ向から異を唱えるようで、なかなか出来ることではなかったんじゃないかな。だからこの本を読んで「よくぞ言ってくれた!」と手をたたいた人は大勢いると思うし、その結果がこの本の大ヒットにつながったんだろう。とにかく書いてあることはいちいちごもっともなことばかりなのだ。特に教育現場では、スグにでも生かせることばかりだ。例えば「卑怯」という概念を小さいうちからアタマに刷り込んでおくだけで、陰湿ないじめなどはかなり減るのではないか。ただあえて注文をつけるとすると、『国家の品格』とはいえ所詮は日本人一人一人の品格の問題に帰結することだから、本のタイトルは『日本人の品格』とした方が、私のような変な誤解を生まずに済むかもしれないと思った。

2006年05月30日

コメント(0)

-

燗酒を見直そう

『夏子の酒』で知られる漫画家の尾瀬あきら氏が、今再び日本酒の漫画を手がけられている。『ビッグコミック・オリジナル』に連載されている『蔵人(クロード)』という物語で、日本酒に魅せられた外国人・クロードが蔵人として働く姿や、母親と居酒屋を切り盛りするヒロインが日本酒の魅力に目覚めていく姿が、平行軸で描かれている。さすがに日本酒には非常に造詣の深い尾瀬氏だけに、いろいろなところに彼のこだわりが散りばめられているが、今回この物語を読んでいて特に印象的だったのが、「お燗」に対するこだわりをさりげなく描き出しているところだ。ただ熱々にして出せば良い、というこれまでのお燗のスタイルから脱却した、彼なりの新しい提案である。お燗に向く酒向かない酒の区別、温度を変えれば味わいも変わること、特定名称酒はお燗に向かないという認識の打破などなど、私も自分なりにお客に対して訴えていることが裏付けされたようで、うれしかった。確かに数年前から一部のグルメ雑誌などで、こういった新しいお燗に対する認識が語られ始めてはいたが、如何せん一般的にはまだまだ認識が低いと言わざるを得ない。恥ずかしながら私も昔は、「いいお酒(=特定名称酒のような高いもの)は冷やで飲んで、お燗するなら普通酒で」という、今考えればいい加減な勧め方をしていたし、同業者の中にもいまだにそのような感覚でおられる方も多そうだ。話は変わるが、イモを中心とする本格焼酎のブームは底を打ったと言われ始めている。確かに焼酎ファンの裾野は広がり続けてはいるが、伸び率は鈍化しているし、焼酎自体が話題に上がることも以前に比べて少なくなった。業界では次なるブームは何か、ということに誰もが気を揉んでいるが、私には日本酒の復権が再び起こるのではないかという気がしている。それを予感させるのが尾瀬氏のこの作品であり、そういう意味でも非常に期待している。ただブームになったからといって手放しで喜べないのもまた事実で、単なるミーハーの人たちがこぞって押し寄せて、ブームが去った後には何も残らなかったというのではあまりにも悲しいし、またメディアで取り上げられた一部の銘柄だけが“まぼろし化”してしまい、偏ったいびつなブームとなってしまうことも危惧される。そうなるくらいならいっそのこと、ブームになどならない方がいいとも言えるのだが、悲しいかな今の日本人というのは概して、ブームになってメディアに注目でもされない限り、消費者が自分の興味の対象外のものをなかなか見ようともしないという性質があるのだ(もちろんそうでない人たちも多いとは思うが)。とにかく私自身、焼酎よりも日本酒の方が好きということもあり、なんとか今以上に日本酒に目が向けられることを願いたいのだ。そして今一度お燗を見直すきっかけにもなってくれればと思う。

2006年05月29日

コメント(4)

-

駐禁取締り強化の余波

6月からの駐禁取り締まり強化によって、われわれの日常業務に大きな影響が出ることは今までにも書いてきたが、得意先の飲食店でもいろいろと支障が出るようだ。例えばスナックなどのホステスさんが店に出てくる時、クルマで出勤して路上駐車したりしていることが多いが、これからはそういう訳にもいかない。店の経費で駐車場代を捻出するか、もしくは電車のあるうちに帰さざるを得なくなるから、どちらにしても店にとっては痛手だ。また店に来るお客が今まで路上駐車していたとしたら、これからはもう来てもらえなくなるかもしれない。そうなると売り上げダウンは必至で、歓楽街は閑散とするだろうし、そうなると納入店であるわれわれにも響いてくる。だからといって、飲酒運転取り締まり強化のときと同じことだが、違法駐車を肯定化するような発言というのは出来ないから、われわれとしてもなす術がない。しかしよく考えてみたら、この問題は飲食店だけの問題ではない。ウチの店も、駐禁取締りのいわゆる「重点区域」の中にあるので、駐車場のない(厳密にはあるのだが、非常に入りにくい駐車場なので、ほとんどのお客は店の前に路上駐車している)ウチの店にはお客が来づらくなることも十分考えられる。あらゆる意味で、6月以降は売り上げダウンを覚悟した方がいいのかもしれない。

2006年05月28日

コメント(0)

-

アクセスカウンターがおかしい

何だかよく分からないのだが、最近この楽天日記のアクセスカウンターがおかしい。アクセスカウンターをクリックすると、アクセスしてくださった方の履歴が出てきていたのに、ここ最近はそれが出ないのだ。というか、ひょっとしたらそういう設定に変わったということなんだろうか?

2006年05月27日

コメント(4)

-

本当に駐車車両を一掃させるつもりなのか?

今日は酒販組合青年会の定例会があったが、話題の中心はやはり来月から始まる駐禁取締りのことだ。実際参加した各店でも具体的な対策というのは特に無く、かといってこの場で何かいい方法が見つかるかというとそういうわけでもないので、有益なようであまり実のない議論だった。結局とりあえずは、しばらくの間どんな具合に実施されるのか、様子を見ながら対応していくしかなさそうだ、ということになった。ここでも駐禁の解釈についていろいろな考え方が示された。「5分までならOK」とか「いや10分まで大丈夫」とか、いろいろな解釈が巷でなされているようだ。「10分」というのは、係員が違法駐車車両を見つけてから、写真を撮ってステッカーを貼る一連の作業が終わるまでの所要時間だ。では「5分」の根拠は何かというと、一応交通法規によると、同じ荷物の積み下ろしでも、5分以内なら「停車」で5分を超えると「駐車」とみなされるのだ。だから「駐車禁止」区域でも、5分以内なら何ら咎められることは無いだろうということだ。ただ交通法規をさらによく読むと、「停車」の条件として「運転者がすぐに運転できる状態」でなければならないとある。しかしわれわれの仕事の内容を考えれば、それはちょっと不可能だ。われわれの配達は、ただ単に荷物をポンと置いて終わりというものではない。荷物は指定された場所まで持っていき、時にはビールなどを冷蔵庫に補充したりもする。そのほかにも空瓶回収に集金・商談など、配達に付随することはいろいろある。まあ百歩譲って商談などは別の機会にするとしても、こういった諸々の作業を止めて、その場で荷物を降ろすだけでいいのなら出来なくもないが、そんなことを得意先にお願いすることもなかなか出来ない。ほかの業界にしたって同じだろう。とにかくこの街中から駐車車両を一掃するというのは、現実的にはまず無理だ。まったく現実的でない施策を強引に推し進めようとすると、必ずどこかでひずみが起こるはずだ。そういった考えに甘えるつもりは無いが、私個人としては、あくまでも弾力的な運用をしてくれるものと期待した上で、出来るだけ5分以内での作業を心がけつつ、今まで通りの仕事を遂行して行こうと思っている。それで何か不都合があれば、それはそのときに考えようと思っている。今日も一日クルマを走らせながら、道端に停められた車の列を眺めながら考えていた。本当にこれらが6月1日以降、サッパリと無くなるものなんだろうか?

2006年05月26日

コメント(0)

-

駐禁取締り強化に向けて

トラック協会が6月からの駐禁取り締まり強化に向けて、荷主ならびに配達先に対して異例のお願いをしている。車まで荷物を取りに来てもらう、ビルなどの納品場所を1ヵ所にまとめてもらう、駐車場の確保に協力してもらう、納品時間に余裕を持ってもらう、などといった内容だ。これを額面どおりにとれば、半ば運送業と同じようなものであるわれわれの業界でも、同じようなことを得意先に依頼せねばならないが、はっきり言ってまず絶対不可能だ。しかしこの「お願い」自体、ちょっと大げさすぎやしないだろうか、というのが私の率直な感想だ。事実ウチに毎日集荷に来る某宅配便業者のドライバーに、今回の取締り強化について話を振ったことがあるが、そのときの答えとしては、会社では何も対応策は協議していないというものだった。まあ少し前の話だから、その後何らかの動きがあったかもしれないが、案外と当事者たちはこの「お願い」ほどまでは危機感を持っていないのではないか、とも思えるのだ。実際に最近いろいろなところから聞こえてくる話によると、クルマを離れても5分までなら大丈夫とか、そういう認識がまかり通っているようでもあるらしい(実は5分という数字にはそれなりの根拠があるのだが、それについてはまた改めて書こうと思う)。うがった見方をすればある意味、必要以上に誇張されたと言えなくも無いこの「お願い」には、荷主や配達先のわがままとか、一般車の違法駐車を牽制するという意図も含まれているんじゃないだろうか?特に一般車の違法駐車には、われわれも含めて運搬車は結構悩まされることが多いのである。何度も言うようだが、一般車の違法駐車を取り締まるだけで、道路事情はかなりよくなるはずだ。

2006年05月25日

コメント(0)

-

金子さん

今年4月の初めにあるイベントで2人の娘が金魚すくいにチャレンジした際、結局まったくすくえずに代わりにオマケで1匹づつ頂いてきた金魚が、ウチの水槽で元気に泳いでいる。私も幼少の頃、よく金魚すくいで金魚をゲットしてきたことがあったが、それらは例外なく弱りきっていて、1週間もしないうちに死んでしまったものだ。だから今回も、「たぶんスグ死んじゃうと思うよ」と心ならずもそう口走ってしまった。子供に命の尊さを教えなければいけない立場なのに、ちょっと残酷なことを言ってしまったかなと反省したものの、当のムスメたちはそんなことも意に介した様子はまったく無く、金魚に名前をつけるのだといって2人で無邪気にはしゃいでいた。で、その結果付いた名前が、長女のは『サン』、次女のは『カネコ』だ。『サン』というのは単純に「太陽」から取ったそうだが、『カネコ』というのは「金魚」の「金」を「カネ」と読ませて、それに「子」をつけたということだ。しかし命名のいきさつはともかくとして、2匹一緒に呼ぶと『金子さん』になってしまうから笑える。こうしてウチではことあるごとに「金子さ~ん」「金子さ~ん」という声が響き渡っているのだが、よその人に聞こえたらどう思われるだろうか?当面の目標は8月の夏祭り、ここで「金子さん」の兄弟をゲットしてくることだが、果たしてそこまで生きながらえることが出来るかどうかが問題である。

2006年05月24日

コメント(2)

-

雨.雨.雨.........(-_-;)

昨日・一昨日と良い天気が続いたと思ったら、今日はまた雨。本当に今年は雨が多い。晴天が2日続いただけでも奇跡的なことかもしれない。このまま梅雨に入っちゃうんじゃないか、何てこともまことしやかに囁かれているほどだが、本当にそういう気すらするような今日この頃だ。まったく降らないのも考えものだが、とにかくここまで降り続くというのは、われわれの商売に関しても決してプラスにはならない。まず当然ながら、ウチの店および納入している飲食店への客足が遠のいてしまう。配達する際にも商品を雨に濡らしてしまわないよう、余計な気を遣わなくてはいけないのも厄介だ。そして農作物の作柄に影響が出ることから、例えば清酒の原料の米、焼酎の原料のイモなどが不作になると、その価格や供給の影響が酒類業界に響いてくる可能性も大いにあるのだ。こうなったら童心に返って、てるてるぼうずでも作るかな。

2006年05月23日

コメント(0)

-

昔のあだ名

私のように生まれ育った地元で商売していると、現在の仕事上その他でお付き合いしている方たちのグループに、偶然幼なじみが混じっているということがよくある。また逆に幼なじみの紹介で、いろんなグループに入ったりしていることもある。どちらの場合にしても同じだが、お互いの呼び名でちょっと戸惑うことがある。お互い昔から「あだ名」で呼び合ってきた仲だから、プライベートであれば問題ないのだが、ほかの方々と一緒の場合だと「○○さん」などと使い慣れない呼び方を使わざるを得ない。仕方ないのだが、何となくよそよそしい感じだ。だからといって、さすがにあだ名で呼ぶわけにもいかないケースも多い。というのも、幼少のときにつけられたあだ名というのは得てして、今聞くと恥ずかしかったり、屈辱的だったり、場合によっては差別用語や放送禁止用語に類する言葉が入っていたりするからだ。人によっては、道端で偶然幼なじみに大声で「あだ名で」呼ばれたときに、恥ずかしくて思わず他人の振りをしてしまった、というような話も聞く。そういうあだ名を平気でつけて呼び合っていたあたり、今考えると子供の頃ってある意味誰しも残酷だったんだなあと思う。さてそれでは今の子供はどうかというと、今の小学校ではお互いに「下の名前」で呼び合う習慣(これについてはこの日記を参照)になっているからか、「あだ名」というのはあまり無いようだ。

2006年05月22日

コメント(0)

-

いつもと違う時間帯

先日美味しそうなわさび味噌が手に入ったので、キュウリにつけて酒のつまみにしたら美味しいだろうと思い、夜の9時半ごろにスーパーにキュウリを買いに行った。何でわざわざキュウリだけを買いに行く?と思われるかもしれないが、その時は無性にそれを食べてみたかったのだ。まあそれはそれとして、私が赴いたのは深夜0時まで営業しているスーパーだ。日頃私はスーパーマーケットというものにはあまり縁が無いのだが(買い物はほとんど妻がするので)、このスーパーにはちょくちょくと来ることがある。がしかし、こんな時間帯に来るのは初めてだ。店内に入ると、いつもと雰囲気がまるで違うことに気が付いた。普段このスーパーで見かけるような、一見してスグに主婦と判るような人々はほとんど居らず、その代わりに結構数多く見かけるのがスーツ姿のサラリーマン(男)だ。おそらく単身赴任なのだろうが、こういう人たちってレトルト物やインスタント物にどっぷり浸かった生活をしているんじゃないか、という私の以前からのイメージとは裏腹に、生鮮物のコーナーを丹念に見て回りながら買い物をしているのである。結構皆さんまじめに食事を作っているんだなー、と妙に感心してしまった(私ならまず作らないだろう、というのがミエミエなので^_^;)。そのほかにも多数の女性客も見られたが、やはり皆さん一人暮らし臭い方たちばかり。当たり前といえば当たり前だが、店内にいるお客の層がガラリと変わると店内の雰囲気も一変する様を、まざまざと見せられたような気がした。で、肝心のキュウリなのだが、あいにくこの日は売り切れになっていた(>_

2006年05月21日

コメント(2)

-

じょぼじょぼ

ビール瓶に残ったビールをじょぼじょぼと流し台に流す。もちろん栓を抜いてすっかり気の抜けたビールだから、最早飲んでも仕方の無いシロモノだ。こんな作業をほぼ毎日やっている。これらは料亭などから回収してきた空瓶なのだが、こういうところではビールの空瓶に飲み残しのビールが残っていることなどザラで、中には栓を抜いたまま全く手をつけてないものもあったりする。これをそのままにしておくと、この空瓶を問屋が回収していくとき、積み降ろしの際の勢いで中に残ったビールが飛び出して、運ぶ人の顔や体にバシャっと振りかかることがよくあるのだ。本来なら得意先の方で残った中身を全部棄てていただければいちばん良いのだが、なかなかそういうわけにもいかない。その後始末など、別にウチが責任を負うべきものでもないのだが、でもやっぱり心情的に放ってはおけないのだ。そういうわけで今日も「じょぼじょぼ」とやっている。心の中で「もったいないなー」と思いつつ......。

2006年05月20日

コメント(6)

-

据え置きの根拠は?

A社のスー●ードライ、今日やっと5月日付の商品が入荷してきた。この会社は以前から「鮮度」をウリにしているので、他社よりも押しなべて日付は新しく、いつもなら今月日付の商品が入荷するのはもう1週間ほど早いはずだ。つまりそれだけ4月末に商品が売れなくて滞っていたということだ。今回5月の酒税改正では「ビール」は「減税」の対象だから、4月末には当然買い控えされ、そういった状況を招くことになる。その反対に「増税」となるいわゆる「第3のビール」などは、4月末に大いに売れたようだ。しかし、かといって「第3のビール」が5月の酒税改正を機に値上がりしたかというと、実は必ずしもそういうわけではない。コンビニ店頭で売られているものなどは確かに上がっているが、某大手スーパーなどは「ウチは据え置きます」と宣言しており、他のスーパーもとりあえずは据え置いて、静観の構えをとっているようだ。据え置くと宣言したところでは、「増税分を流通コストの削減などで補う」といっているようだが、さてどうだか......。額面どおりとればそれはそれで結構な話だが、現状の流通システムから敢えてさらにコストを削減するというのは至難の業だし、結局どこかを泣かさないと難しいのでは、というのが現実だろう。実際に圧力に屈した流通業者の話なども漏れ聞こえてくるし(真偽のほどは定かではないが)......。こうしていよいよ弱肉強食の社会はエスカレートしていくのだ。われわれの対抗策としては、「第3のビール」を(積極的に)売らない、ということしかなさそうだ。

2006年05月19日

コメント(2)

-

意外と知らなかった日常英会話

妻がもう一度復習のためにと、ラジオの『基礎英語』を聴き始めているのだが、そこに小5の長女もいつの間にか首を突っ込んでいる。よほど興味が合ったようで、一生懸命聴いている。そういうこともあってか最近、何かと長女に英語に関する質問攻めにされている。私は英会話はさっぱりだが、学生の頃の英語の成績にはまあまあ自信があったので、長女が「これ、英語で何ていうの?」と訊いてくる問いに関しては、まあわりと無難に答えてきた。しかし今日の質問には詰まってしまった。「『今日は何日ですか?』って英語で何ていうの?」.......あれ?........(ーー;)「今、何時ですか?」という問いなら、「What time is it now?」とスグに答えられるのだが、「今日は何日ですか?」って、そういえば学校で習ったっけ?「What day is it today?」とでも言うのかな、とも思ったが、これじゃ「今日は何の日ですか?」という意味になってしまう。そうやってあれこれ考えているうちに、「今日は何曜日ですか?」という言い方も分かっていないということが判明した。こんな初歩的な、しかも日常よく使う言い方が、英語で言えないなんて.......と、ちょっと自己嫌悪に陥ってしまった。妻も分からないと言う。それでは、ということで調べてみることにしたが、あれこれ探してみた結果たどり着いたのが『YAHOO翻訳』というスグレモノ。ここに問題文を放り込んで翻訳ボタンをクリックするだけだ。そうするとすぐに英訳文が出てきた。出てきた答えを見てみると、「今日は何日ですか?」の英訳は「How many days is it today?」となるらしい。ちなみに「今日は何曜日ですか?」の方は、「What day of the week is it today?」と出た。両方ともまったく習った覚えの無い言い回しだが、これで合ってるんだろうか?参考までにこの『YAHOO翻訳』だが、海外ウェブに掲載されていた適当な文章を引っ張ってきて、今度は和訳させてみたところ、大筋では合っているもののやや日本語の言い回しがぎこちないから、イマイチ信用できかねるところではあるが.....。

2006年05月18日

コメント(2)

-

時々は錆付いた頭を

ずいぶん久しぶりに中小企業家同友会の例会に出席した。ウチの店は夜の配達が比較的多い関係上、この例会に出席しようと思うと、配達要員のバイト君に時間延長をお願いしなければならないのだが、彼もこのところ夜の予定がいろいろあるらしく、なかなか時間延長がままならなかったので、このところ例会にはずっとご無沙汰だったのだ。でもやっぱり業界外の人と侃々諤々意見交換していると、それだけで新鮮な気分になれる。それだけ自分たちが如何に業界内の論理に支配された毎日を送っているか、ということの裏返しなのかもしれない(ちょっと大げさな言い方だが)。やっぱり時々はこういうところに出て刺激をもらって、錆付いた頭をキレイにリフレッシュさせないといけないな。

2006年05月17日

コメント(0)

-

絶縁通告

ウチの得意先のとある居酒屋が一旦店を閉め、しばらくブランクを置いた後に場所を移転して、新しい店としてスタートする運びとなっている。当然再スタート後もウチが納入させて頂けるものと思っていたら、今日その店のオーナーから電話で、悪いが新しくオープンする店は別の酒屋にお願いすることにした、との断りの連絡があった。私としては寝耳に水の話だ。その酒屋はこの界隈の業務用酒販店では指折りの規模のところで、価格なんかもウチの店が逆立ちしてもかないっこない様なレベルだ。実際その店が出した見積もりが、ウチが出したものよりもかなり安かった、というのが決め手になったというのだ。ウチとしての落ち度は特に何も無いとも言う。なんだかなー、やりきれないなー。まあ自由競争の社会だから、少しでも安い方になびくのは無理からぬことではあるし、ランチェスター経営の教えでも「購入するしないの決定権は100%お客が握っている」と説いているから、ウチを選ばなかった居酒屋が責められる筋合いはまったく無い。ウチが選んでもらえなかったのには、ウチの側に何らかの要因があったと見なければいけないだろう。それはそれで至極もっともなことなのだが、それでも私がなおやりきれない思いでいるのは、その居酒屋が昨日今日の付き合いのところではなく、お互いに先々代の頃から何十年間にわたってお付き合いさせて頂いているところだからだ。ウチもそれだけ永きにわたっていろいろと便宜を図らせて頂いてきたわけだが、ウチの見積もりが高いのなら高いで一言ぐらい打診があってもいいんじゃないかと思うのに、そういうのも何も無しのままいきなりの絶縁通告だから、その店とウチとの間の信頼関係なんてその程度のものだったのか、と思うと悲しくなってしまうのだ。私もよっぽどゴネて見せて再考を促そうかと思わないでもなかったが、一旦そういう結論が出たからには、無理やり取引をウチに戻してもこれからのお付き合いの上でしこりが残るのは必至だし、そのオーナーさんもそういう人だったのかと割り切ってしまえば、最早未練も無い。しかしさすがに今日はへこんでしまった。

2006年05月16日

コメント(0)

-

ネオ・ジモティ

妻が今回、小学校のPTAの役員になってしまった。「なってしまった」なんていう言い方はないだろう、とお叱りを受けそうだが、ウチの店でももちろん妻は戦力として当てにしているだけに、たびたびPTAで抜けられるのは痛いから、出来れば当らないで欲しかったというのが偽らざる心境だ。まあそれはさておき、PTAの会合などに参加するたびに妻からいろいろ話を聞かされている限りでは、役員の方々のほとんどは地元出身者、つまり「ジモティ」なのだそうだ。もちろん母親たちは他所から嫁いで来られた方も多いが、その配偶者は地元出身者だったりというケースも多い。だからPTAで接している方々の中の何人かは、私の元同級生であったり、あるいはウチの店に縁のある方だったりと、PTA以外でのつながりがあったりするので、そういう関係で妻に声が掛けられることが多く、妻としては非常に驚きを隠せないようだ。確かにこの学校の校区はいわゆる「旧市街地」が大きな部分を占めているので、二代三代にわたって同じ所に住んでいるという人は多い。実際ウチも父、私、そして子供たちと合わせて、三代続けて同じ小学校に通っているわけだが、ウチの近所ではそういうケースは珍しいことではない。ただ関東から嫁いで来た妻にしてみれば、そういうのは非常に珍しく映るらしく、特に妻が通っていた小学校の校区というのは、公務員の官舎や企業の社宅が多く点在している地域で、「三代続けて同じ小学校」などというのはまず見たことがないというのだ。だからそういった極めて“地縁的な”絆の深い地域社会に慣れていないわけで、最初はそういうところに馴染めるかどうか私の方が心配したものだが、何のことは無い、生来の社交的な性格が幸いして、今では私よりも地域のことをよく知っているくらい馴染んでいる。妻にとってもこれからはこの地が「地元」になるわけだが、三代にわたって住まないと認知されない(本当はそうでもないのかもしれないが)「江戸っ子」と違い、もうすっかり「ネオ・ジモティ」として根を下ろしている妻を見ていると、この地も案外排他的な土地でもないのかな、と思えてくる。余談になるが、「ジモティ」という言葉が流行りだす前から、私は個人的に「ネイティブ」(=「原住民」の意)という言葉を使っていて、これを流行らそうとして一生懸命多用していたのだが、一向に認知されなかった。一個人が流行語を創り出すなど、並大抵のことではないと思い知った次第だ。

2006年05月15日

コメント(2)

-

お気楽観戦

今春まで長男が在籍していた少年野球のチームが、今日から夏季大会に入ったので、中学の野球がある長男を除いた家族で久しぶりに覗きに行った。もうウチとしては縁の無いチームなのに、あえて試合を観に行くというのは、私自身やはりまだどうしても気になるからにほかならないのだが、それ以外にも利点がある。下のムスメ2人も連れて行くわけだが、彼女らと歳の近い子らも同じように連れて来られているし、場所は小学校だから遊び道具には不自由しないしから、ムスメたちを遊ばせるのには格好の環境なのだ。妻も妻で、他のお母さん方とおしゃべりに夢中になってるし、日頃のストレス発散にはもってこいのようだ。そういうわけで長男が卒団した後も相変わらず、時間があればチームの応援に出かけていくのである。以前のようにスタッフとして関わるべき仕事も無いから非常に気がラクだし、一日家に閉じこもっているよりはずっと健全だ。

2006年05月14日

コメント(0)

-

アミューズメント・ガソリンスタンド

私がいつも行っているセルフのガソリンスタンドでは、面白い企画をやっている。会員に登録されると定期的にメールで特売情報が流れるのだが、単に「○月○日はリッター○円引き」というのもあれば、時には遊び心を駆使した割引方法が採られるのだ。たとえば、「店員とジャンケンして勝ったら○円引き」とか、「ダーツで矢の刺さった金額を値引き」とか、「『黒ひげ危機一髪』ゲームで刀を刺した時に黒ひげが飛び出したら○円引き」とか。こういうときには私もムスメを連れて行くのだが、ムスメも喜んでやるし、それに案外本番に強いムスメらしく、今まで結構いい当たりをさせてもらった。次はどんな新手のゲームが登場するか、いつも楽しみにしている。子供も喜ぶし自分もトクできる.....、お客を喜ばせてうまくリピーターにする術を、この店はよく知ってるな。ウチも見習わなくちゃ。

2006年05月13日

コメント(2)

-

売り上げ伸び悩み

ここ数日間の売り上げといったら、まったく目を覆いたくなるばかりの悲惨なものだ。まあ連休後といえば毎年そんなものかもしれないし、その上毎日はっきりしないグズグズした天気だから無理も無いのかもしれないが、言い訳ばかり並べていても仕方が無い。まずは業務上に何か不備が無いか再点検だ。ただその前に........、今日はちょっと気晴らしに飲みに行ってきまーす(って言っても、前からの予定だったんだけどね)。

2006年05月12日

コメント(0)

-

職場で飲む酒

「あー、職場で飲む酒は最高だーっ!」とは、かつて私が勤務していた会社の上司がよく言っていた台詞だ。終業時間を過ぎエライさんが帰った後、事務所で残業をしながらおもむろにビールや酒を飲むというのは、比較的よくある光景だった。別にたいしたつまみがあるわけでもないし、器だってそこら辺の湯飲みだったりするのだが、確かにこういうときに飲む酒は、不思議と旨かったような気がする。きっと「職場」というある意味「神聖」な場所と、「酒を飲む」といういわば「俗っぽい」行為のミスマッチ的な取り合わせが、感性をヘンに刺激して酒の味をもプラスに変えてしまうのかもしれない。もうひとつ思うことは、あくまで「残業」だから仕事が終わっているわけではないのだが、就業時間が終わったあとという一種の「解放感」というのも、関係しているだろう。ところで「職場での飲酒」といえば、今の私のマイブームでもある。「何言ってんだい、オマエの“職場”は売るほど酒があるじゃないか」.....ごもっともである。確かに酒のテイスティングを店内でやるのはしょっちゅうだが、それとこれとはちょっと違う。テイスティングはあくまで仕事の一環であり、仕事を離れてプライベートで同じものを飲んだとしても、まるで感覚が違うのだ。ウチの店は午前0時の閉店だから、自宅へ帰るとかれこれ1時近くになってしまう。以前は帰宅して一風呂浴びてから何か飲む、ということが多かったが、体のことを考えたとき、同じ飲むのでも出来るだけ遅い時間にならないようにした方が良いということに気が付いた。それなら、ということで閉店後の事務処理をしながら酒を飲むようになったのだが、別にそれで業務に支障を来たすわけでもないし(私の飲む量なんてカワイイものだ)、なにより非常に気分がイイ!ただもしも「いいよなー、タダでいくらでも飲めるんだから」などと思っている方が居られれば、私個人の名誉のために申し添えたいのだが、決してタダで飲んでいるわけではない。そりゃさすがに「定価で」ということは無いが、ちゃんと店にカネを払って飲んでいるのである。

2006年05月11日

コメント(2)

-

ブログスタイル

ブログというのも最近では本当にあちこちで話題にされることが多くなり、完全に市民権を得たと言えるだろう。そうなると今度は、「ブログの上手な利用法」だとか「意外な活用法」みたいな、いわゆる「ブログのハウツー」がメディアなどで取り上げられ始めてくる。先日も新聞を読んでいたらそんなような記事を目にしたが、ブログが単なる個人の私的な日記という範疇を超え、ビジネスにおけるひとつの重要なツールになって来つつあることがわかる。そういう話を聞いていると、さしずめ私のこのブログなぞは比較的オーソドックスな書き方だろう。実は私もこのブログを始めるときには、いくらかでも商売にプラスになれば、という気がないでもなかった。今はまだ無いのだが、行く行くは自分の店のHPを立ち上げ、ブログで紹介した商品のリンクをそこへ飛ばせば、いい集客装置になるのではないか、と思ったのだ。ところがブログは簡単に始められたものの、HP作成の段階で行き詰ってしまい、そこから先へ進んでいかない。ただブログの方はといえば、コレが当初の目論見とはまったく違った形で続いていき、もうかれこれ2年と2ヶ月になる。商品の紹介などとはまったく違う、「リカーマン=酒屋」という仕事を通しての私の身辺雑記が主な内容になっている。でも以前の日記でも触れたが、私自身文章を書くことが好きで、頭の中で考えていながらなかなか文字に出来なかったことが山ほどあったので、商売という感覚はそっちのけでこれにハマってしまったという感じだ。私の日記を読んで、「酒屋さんのブログのワリにはお酒のウンチクなんかがあまり書かれてないね」と思われる方もいらっしゃるかもしれないが、こういう路線になってしまうとなかなか軌道修正するのも難しいのだ。それにこれだけの日数書き続けてこれたのも、こういう「何でもアリ」みたいな路線のおかげでもあるだろう。仕事の一環となるとどうしても構えてしまうだろうから、おそらくここまで永くは続かなかったと思う。だからこれからもマイペースで、どうでもいいようなことをつらつらと書き連ねていこうと思っている。ただいつ何時、商売っ気を出してモデルチェンジしないとも限らないので、その節はよろしくお願いします。

2006年05月10日

コメント(2)

-

サッポロ『雫(しずく)<生>』

今月半ばに発売になる、サッポロの発泡酒の新商品、『雫(しずく)<生>』の試飲サンプルが来たので、早速飲んでみた。このところキリン『円熟』のヒットなどもあって、発泡酒にも“旨味”が求められているかのような状況下でのリリースだけに、そのあたりが気になるところではあったが......。いや、もう発泡酒でここまでのクォリティーが出せるんだなー、と素直に実感した。こと「コク」ということに関しては『円熟』に譲らざるを得ないが、旨味=ふくよかさはレギュラー物のビールと比べてもそれほど遜色は無いだろう。ブラインドテイスティングをしたら、ビールと間違う人も多いんじゃないかな?後口のキレの良さもウリのひとつみたいだが、コレは言ってみれば「余韻が無い」という言い方も出来るわけで、まあそのあたりは好き好きだろう。もっとも発泡酒ファンの方にはその方が良いのかもしれないが......。とまあいろいろ書いてきたが、画竜点睛を欠くというか、このパッケージデザインはさすがにいただけない。ハッキリ言って「ダサい」。ア●ヒみたいな「鋭角的な」感覚のデザインは無用だが、もうちょっとセンスよく仕上げられなかっただろうか。

2006年05月09日

コメント(0)

-

ど~する~?駐禁取締り!

6月1日からの駐禁取締りの強化を前に、警察の方から取り締まり重点区域が発表され、県警のHPから閲覧できるようになっている。わが町は中心市街地のエリアがそのままスッポリ重点区域にはいっているが、コレがウチの配達テリトリーと見事に重なるのだ。予想はしていたものの、いざ現実を突きつけられるとやっぱり戸惑ってしまう。早々に対策を練らないといけない。私もこのハナシが持ち上がって以来、駐禁の標識を注意してチェックするようになった。ただチェックするといっても、あえてそこに停めない、ということではない。私自身、今までまったくと言っていいほど駐禁の標識を気にしていなかったというだけのことなのだ。そこで私が普段の配達時に何気なく駐車しているところが、どの程度駐禁エリアになっているかを、改めてチェックしてみようと思った。しかしコレが見事なほど、全部「アウト!」(>_

2006年05月08日

コメント(0)

-

ライ・クーダー

最近よく聴いているアーティストのひとりに、「ライ・クーダー」がある。とはいっても、彼のことは以前から知っていたし、これまでまったく聴いたことがなかったというわけではない。ただ彼の音楽性の高さは認めつつも、若かりし頃の私にはどうしても生理的に受け付けない部分があったのだ。若い頃は(誰しもそうだと思うが)どちらかといえば少々トゲがあったり、アグレッシブな音楽を好んでいたので、彼のように一見“ゆるゆる”な音楽は性に合わなかったのだ。でも最近では聴けば聴くほど、彼の音楽的バックグラウンドの広さをまざまざと見せ付けられるような思いがする。そんな音の流れに身を委ねるのがこんなに心地いいとは、ある程度のトシにならないと解からないことだったのかもしれない。かといって単なるイージーリスニングとはまったく違い、彼ならではの職人的なギターセンスが十分に堪能できる。バックもテクニシャンぞろいだが、それがみんな「これみよがし」的に聴こえないところがまたいい。日曜の午後なんかに、アタマと体中のネジを全部はずして聴いてみたいサウンドだ。(ちなみに下の2枚が今のところ私のお気に入り)パラダイス・アンド・ランチ チキン・スキン・ミュージック

2006年05月07日

コメント(3)

-

スターはファンがつくる

西武の『銀ちゃん』こと炭谷銀仁朗捕手が、開幕から元気に一軍で頑張っている。彼は高卒1年目、ルーキーだ。高卒ルーキーがいきなり一軍で活躍するといえば、ほとんどが投手の場合だ。野手の場合はバットが金属から木製に変わることもあってか、すぐに一軍で通用する選手というのはそうそういない。特にほかのポジションよりも経験を必要とする捕手であることを考えれば、彼の活躍ぶりはまさに特筆モノであり、新しいスター誕生の予感さえする。そういえばこのチームからは昨年は『おかわりクン』こと、中村剛也選手がブレイクしている。西武だけではない。たとえば日本一になった千葉ロッテからは、西岡・今江の核弾頭コンビやサブマリン渡辺俊介など、交流戦で注目を集めたこともあって新しいスターが続々と誕生していたではないか。その一方で、日本を出てアメリカ・メジャーリーグに身を投じる日本人選手も、依然後を立たない。今日本におけるトップスターである松坂投手や上原投手なども、いずれ間違いなく海を渡るだろう。その是非をここでどうのこうの言うつもりは毛頭ないが、そうなると一部のマスコミに煽られた一部のファンたちは、「日本プロ野球の空洞化」だとか、「メジャーリーグの下部組織になる」だとか、一斉に悲観論を唱え始める。だけど本当にそうだろうか?そう言ってしまっていいんだろうか?実は私自身は何も心配などしていない。それどころか従来の日本のプロ野球に加え、日本人選手が数多く活躍しているメジャーリーグという選択肢が加わって、楽しみが倍増したとさえ思っている。マスコミの中には、メジャーの野球に触れた目の肥えた日本人には、日本のプロ野球は最早見向きもされない、などという論評も見受けられるが、本当に全員が全員、そう感じているとも思えない。確かにクソやかましい日本の外野応援団など、日本サイドで改善して欲しいことも山ほどあるが、それを除けばことさら日本のプロ野球が魅力に乏しいなどとは思えない。確かにいい選手はどんどんメジャーに出て行ってしまうが、その代わりに国内では次々と新しいスターの芽が吹いているのだ。要はそういう目で彼らのことを見ていけるかどうか、ということだと思う。「スター」とは自然に「ポンッ」と出てくるものではない。ましてやマスコミの力で作り上げられるものでもない。「好選手」を「スター」に仕立て上げるのは、ひとえに見ているわれわれファンの心持ちひとつだと思うのだが。だからこそ、少なくとも「野球好き」を標榜しているファンの皆さんには、マスコミの論調に乗って「日本の野球はつまらなくなった」とか、「スターが海外に取られていってしまった」などと、(少なくとも真実の部分はあるにしても)軽々しく言って欲しくはないのである。

2006年05月06日

コメント(4)

-

ゴールデンウィークと夏休みの関係

ゴールデンウィークはウチもヒマになる。こういうときこそお宅のような商売は忙しいんじゃないの、と言われることも多いが、外販の納入先がどういう形態かによって違ってくる。納入先がいわゆるファミリー向けの店なんかだったら、そういうところには休日お客が増えるから、当然納入の酒販店も忙しくなるかもしれない。ただウチの納入先にはそういった形態の店が少なく、どちらかといえばサラリーマン相手の居酒屋やスナック、宴会向けの料理屋などが多かったりするので、そういうところはほとんど連休中は休みとなり、よってわれわれは比較的ヒマとなるのだ。ただだからといってボーッとしていていい訳はない。先日からスッタモンダしている酒税改正の一覧や取引先別のリスト、あるいは店頭売価の変更やプライスカードの書替え等、やるべきことはゴマンとある。ある意味こういう時間のたっぷり取れる期間にこういう仕事が発生するということは、めぐり合わせとしてはいいのかもしれない。ただ悲しいかな、生来の怠け癖のせいかどうかわからないが、時間的な余裕がありすぎるとなかなかモチベーションが上がらないというのも事実だ。かくしてゴールデンウィークも終わりが近づいてきた。そういえば私は子供の頃、夏休みの宿題は必ず最後までとっておいて、あわてて手をつけるタイプだったっけ......(^_^;)

2006年05月05日

コメント(2)

-

いつか思いっきりボリュームを上げて......

昨日NHK-BSで、映画『レッド・ツェッペリン狂熱のライブ』を放映していた。同じ時間帯で今日は『ローリング・ストーンズ (Let's Spend The Night Together)』をやってる。どちらもまだ若い頃、興奮に体を打ち震わせながら観た映画だが、もうかなり長いこと観ていない。久しぶりに観てみたい気になったのでビデオに録画をしておいたが、観られるのは果たしていつのことになるかなー。ただ観る時間をつくることが出来ても、それはほとんど家族が寝静まった夜中だったりするので、こういう大音響で聴きたい映画は逆にフラストレーションが溜まったりするかもしれないな。

2006年05月04日

コメント(4)

-

ロゼワインを持って外に出かけよう~その2・実践編~

以前の日記で私は、「ロゼワインを持ってお花見に出かけよう」ということを提唱したのだが、かく言う私がそれを実践していないことには我ながら格好がつかない。なかなか予定の無い休みというのが無い身ではあるが、珍しく休みとなった今日、天気もいいのでロゼワインを持って外に出た。「おにぎりの方が楽でいいのに.....」とブツブツ言う妻をなんとか説き伏せ、サンドウィッチを作ってもらい、車で30分ほど走ったところにある、鈴鹿山脈のふもとにある自然公園へ向かった。フリスビーやバドミントンでムスメたちとひとしきり遊んだ後、おもむろに弁当を取り出しながら、ワインの栓を開けた。持って行くワインは何にしよう、先日も日記に書いた『ロゼ・ド・カロン』にしようかなとも思ったが、これは個人的にもうちょっととっておきたいと思ったので、今日はコレにした。 『パリオ・モンテプルティアーノ・ダブルッツオ・チェラスオロ』イタリアのロゼで、「チェラスオロ」とは「色調の濃いロゼワイン」を指すのだそうだ。ちょうど普通のロゼと赤ワインの中間くらいだろうか。これも『ロゼ・ド・カロン』に負けず劣らず果実味が豊かで、そのくせ後口のキレも良いからサンドウィッチなんかのカジュアルな軽食にも釣り合いがいい。でも青空の下で愉しむワインは、なんだかそれだけで贅沢な気分にさせてくれるから不思議だ。飲んだ後は芝生の上でぐっすりと昼寝をして、非常にいい気分のまま帰途に着いた(もちろん帰りの運転は妻だ)。連休中の束の間の休日、とても充実した時間を過ごすことが出来た。アウトドアにはビールもいいけどやっぱりワインもいい、そんなことを再認識した一日だった。

2006年05月03日

コメント(2)

-

酒税改正に振り回されて

今日からの酒税改正に伴う、価格変更のリストを得意先別に作成しようとしていたのだが、予想以上に煩雑な作業で、とうとうギブアップした。先日も書いたのだが、今回の酒税改正はとにかく複雑で分かりにくく、その上一般的な認知度は低い。酒屋仲間でも知らない者が居るくらいだから。マスコミも先月末あたりは結構取り上げていたのだが、その内容といえばもっぱら「『第3のビール』が増税で値上がりする」という部分だけで、その他のカテゴリーにはまったくと言っていいほど触れていない。ただまあその方がわれわれには好都合ではある(お客をごまかせるからとか、そういう意味ではない)。認知度が低いのをいいことに、増税で値上がりする商品は当面(半月~1ヶ月)据え置いて、減税で値下がりする商品だけ今月から価格を下げていくという、段階的な実施にすることにした。そして得意先へは一斉アナウンスではなく、売り上げが発生した段階を以って得意先に通知をするということにした。増税分を当面据え置くというのは、「値下がり」の方が優先順位が上だからだ。増税商品を当面据え置くとなると、その期間の分が減益となるが、それくらいはまあ致し方ない。それほどまでに価格改定作業が今までに無く、タイヘンなのである。今までなら、例えば清酒は○○円減税、焼酎は○○円増税、という増減税の単価を全商品に一律に添加していけば概ね済んでいったのだが、今回はそういうわけには行かない。清酒ならアルコール度数の違いによって、リッターあたりの減税額が変わるし、よっぽど低アルコールの商品だと逆に増税になるケースもあるのだ。それだけではなく、今までなら税改正となれば否応無くすべての銘柄がそれに従ったものだが、今回は減税になるところでもあえて値下げをしないと表明している蔵元も多く、それがややこしさに拍車を掛けている。ただ今までだったらそういう態度は「便乗値上げ」とみなされ、罰せられはしないまでもあまりいい顔はされないことだったが、どうもそれを戒めるような空気もない。清酒もビール同様、オープン価格化へ歩みだしているということの表れだろう(もっともレギュラー酒や低価格パックなどは、もうすでに実質オープン化しているが)。ワインなんかにしても同じで、ビールメーカー系インポーターは増税分をきっちりと上乗せしているところがほとんどだが、商社系インポーターはあえて据え置いているところが多い。ただこういうところは、為替の変動などがあるとすぐに価格をいじってくるので、そこで一気に吸収してしまう可能性も高い。すべてがこういった、てんでバラバラな状態だから、問屋あたりでも1品ごとの細かな価格表など作ることも出来ず、かくしてわれわれのところにも情報が届かない有様だ。判らないなら訊けばいいじゃないかとも言われそうだが、大手の小売店と違ってウチのようにギリギリの人数で営んでいるところでは、私も日中は外に出ていることが多いし、役割を分担しようにもなかなか思うに任せないのが現状なのだ。とにかく最悪でもお客に不便を掛けないように、という一点だけで時間をやりくりしていかなければ。

2006年05月01日

コメント(2)

全30件 (30件中 1-30件目)

1

-

-

- やっぱりブルゴーニュ&シャンパーニ…

- ジャッキー・トルショー・マルタン /…

- (2025-11-16 15:33:26)

-

-

-

- ★★芋焼酎大好き!★★

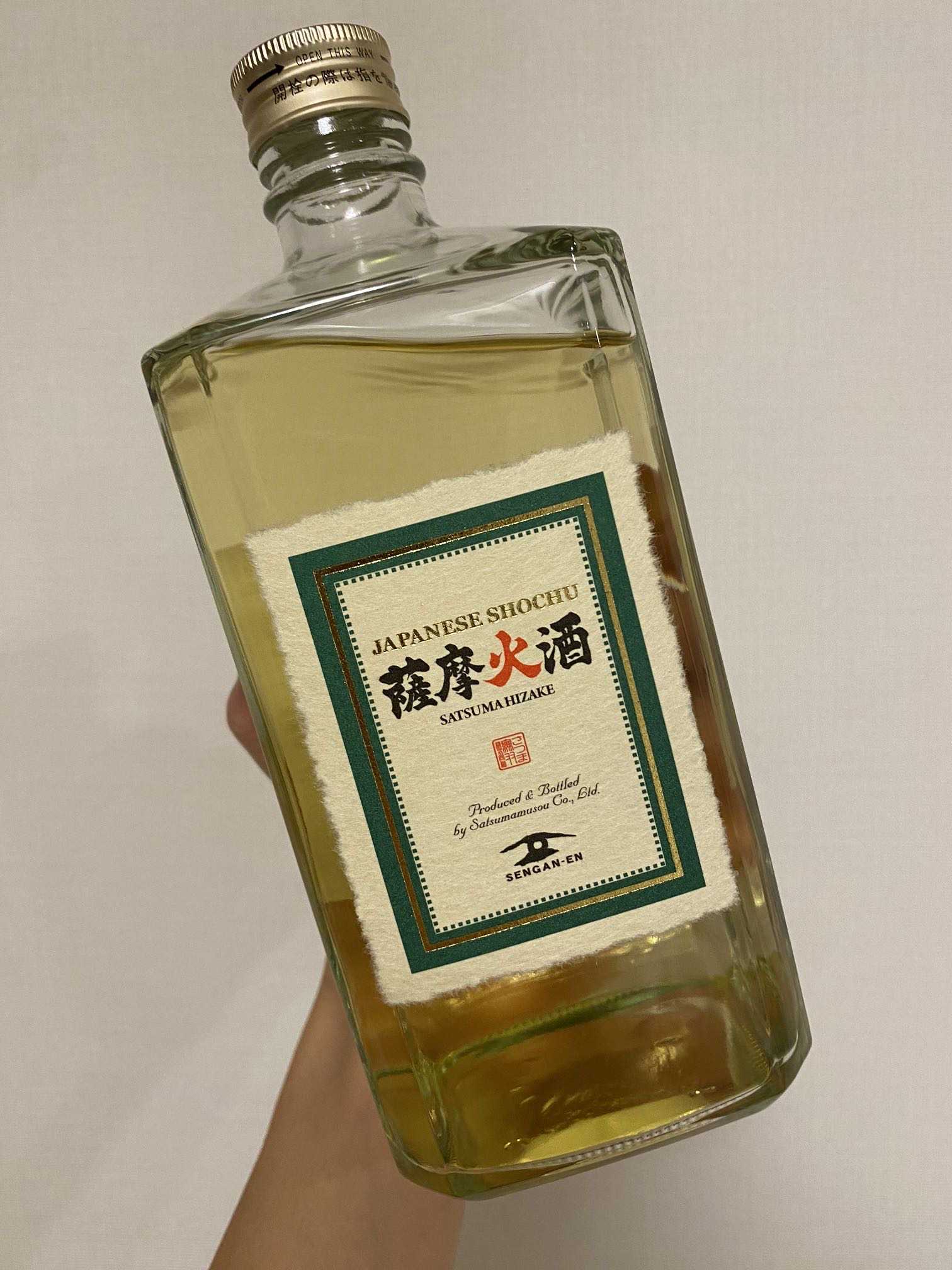

- ママの寝酒🍶芋焼酎「薩摩火酒」これ…

- (2025-10-04 22:45:38)

-

-

-

- 桜の季節・お花見の季節

- 2021/03/28SUN!桜!

- (2025-09-27 22:55:15)

-