2006年02月の記事

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

市町村合併の光と影

伊勢市の市長が亡くなった。自殺したとみられている(詳細はこちら)。動機ははっきりしていないが、市町村合併による仕事の負担がストレスを引き起こし、不眠症に陥っていたようだ。私など横になれば3分以内には眠りに就いてしまうような人間なので、眠れないことの苦痛というものはまったく想像も出来ない。こんなになるまでに、誰か彼の心中を慮ってあげられる人は居なかったんだろうか?そういえば他の合併済み市町村でも、旧市町村の職員間で何かと揉め事や意思のバリヤがあったりすると聞いたことがある。本来住民の幸福を追求するはずの施策が、結果的にマイナス作用を引き起こしているとすれば、なんとも皮肉な話だ。また今回のように、それが一人の人間の命を失う引き金になったとすれば、なんともいたたまれない。それでもなお合併したほうが良いというのだから、未だにあちこちで合併話が進行しているんだろう。でもそれだけのメリットが住民に具体的に浸透しているところって、ほとんど無いんじゃないかなー、とも思ってしまうのだ。謹んでご冥福をお祈りします。

2006年02月28日

コメント(0)

-

余計なバランス感覚

「バランス感覚がある」というのは、決して悪い意味では使われる言葉ではない。どちらかといえば良い意味合いで使われることが多いだろう。社会生活を営む上で、あるいは他人とコミュニケーションをとっていく上で、「バランス感覚」を発揮することは大切なことだと思う。ただ私の場合、自分ではバランス感覚があると思っているのだが、ちょっとその性質が違うようだ。「嗜好」面において、変にバランスを取ろうとしてしまうのだ。たとえば普通の人だったら、何かに「ハマる」とか「のめり込む」ということは日常的によくあることだったりするが、私にはあまり無い。あるミュージシャンを気に入ったからといって、そのミュージシャンのレコードを片っ端から聴くということはしないし、作家にしてもそうだ。本などは1冊読み終えたら、必ず次は違うジャンルのものを読もうとする。お酒にしても、気に入ったものを立て続けに飲むなんてことはしないし、むしろ清酒・ワイン・焼酎・洋酒・・・・・というように飲む「ローテーション」を頭の中で決めてしまっている。自然とそうなってしまう、というよりも、何か自分の意思であえてそういう方向に持っていこうとしているような気がする。特定のものに「のめりこむ」ことを良しとしない、もう一人の自分が私の中にいて、常に指令を出しているかのようだ。客観的にみて、それが性質として良いのか悪いのかは分からない。しかし私としてはあまり良い性質だとは思えない。良いと思っていないのに、それを是正しようとすると、もう一人の自分が大事に持っている「バランス感覚」なるものが邪魔をしに来るのだ。時々、私と反対に何かにのめりこんだ人というのが、とても眩しく、羨ましく見えるときがある。たとえば自分のプロフィールを書くときなど、「好きな映画」、「好きな作家」、「好きなミュージシャン」、というような問いかけをされても、私の場合たちまち10個ぐらいは浮かんできて、なかなか絞り込むことが出来ない。こういうときに何かひとつのものを即座に挙げられる人はいいなー、などと思ってしまうのだ。でももしかすると、私の八方美人的な性格が災いしているのかもしれないな(ちょっと自己嫌悪^^;)。

2006年02月27日

コメント(2)

-

充実した1日

今日は長男の野球の試合が雨で流れたので、久しぶりに長寝をした。このところの睡眠不足を一気に解消するかのように、黙々と(?)寝た。起きたあと午前中は近所のデパートで開催されている「北海道物産展」を覗きに行った。すぐ引き上げるつもりだったが、気がついたら「森のいかめし」・「ロイスの生チョコ」・イカの塩辛・たこわさび・カマンベールチーズ・昆布ちりめんふりかけ・ししゃもなどの品々が入ったビニール袋を提げて帰途についていた。なぜだろう?昼食後、久しぶりにテレビのクイズ番組『アタック25』を観る。この番組も結構永いこと続いているものだなー、と感心する一方で、こういうオーソドックスで良心的なクイズ番組が他に見当たらなくなったことに、ちょっと寂しさを覚えた。その後映画館に出かけ、日本の食品会社のアメリカ現地法人の奮闘振りを描いた『燃ゆるとき』を鑑賞。日本型の家族的経営スタイルが、合理主義の国アメリカでどのように受け入れられるか、というところがポイントだが、洋の東西を問わず人と人との信頼関係が最も大切である、という、まあお決まりといえばお決まりだが、ついつい忘れてしまいそうになってしまうことを再確認するにはいい機会になると思った。で、これからあとは仕事だ。平凡だが充実した休日を過ごせたと思う。

2006年02月26日

コメント(2)

-

バックアップ

店のパソコンが現在修理に出されており、その症状からしてハードディスクの交換はもはや免れそうにない状況だ。バックアップが取ってあるとはいえ、最後に取ってからしばらく間が空いてしまっているので、一部重要な書類がパーになっている可能性もあり、ちょっと落ち込んでいる(重要といっても、店の命運を左右するといったレベルのものではサラサラなく、もう一度作り直すのが面倒だという程度のものだ)。こういう事態に直面すると気落ちしてしまって、なんとなくモチベーションが下がっているのが分かる。イカンなー、気持ちを入れ替えなきゃ!しかし今日になってまたもや私のミスが発覚した。『Outlook Express』のフォルダを丸ごとバックアップ取ってあったので、とりあえずこれで安心、と別のパソコンにアドレス帳をインポートしようとしたのだが、なんだかさっぱり勝手が分からない。このハードを持ち込んできたソフト会社に電話して訊いてみると、なんとアドレス帳だけは『Outlook Express』のフォルダには入っておらず、セキュリティの観点から別のフォルダに入っているのだという。ガーン、それじゃひょっとするとアドレス帳もハードディスクと運命を共にしてしまうということか!バックアップを取るとき、分からないままにやるんじゃなく、きちんと調べてやればよかったのだが、そう思ったところであとの祭りだ。しかしバックアップを取るということは、すべてのパソコンユーザーにとって必要不可欠なことだと思うのだが、その割にはマニュアルを見ても「バックアップはこまめに取りましょう」としか触れてなくて、肝心のやり方が詳しく分からずじまいという方も多いと思う。話は変わるが、私も自宅の方のパソコンも今春あたり、新しいものに買い換えようと思っているのだが、買い換えたところでパソコンドシロウトの私としては、今まで使っていた機械に入っているデータをどのように移し変えるのかということすら知らない。買い換えるショップに頼むという手もあるがカネが掛かってしまうし、出来れば購入時に旧機を下取りに出したいので、そうすると必然的に、ショップに持ち込む前にデータを引っ張り出しておく必要がある。ひょっとしたらこんな程度のことはみんな、スイスイッと普通にやってしまうのかもしれないが、私の場合そうはいかない。何か参考になる本はないかと思って書店でマニュアル本を物色するものの、ペラペラとめくっている限りでは、どれが良くてどれが適当でないかなかなか分からない。私ですらこうだから、同じ理由でパソコンの買い替えに苦労している方はゴマンと居るだろうな。パソコンがすべての人たちにもっと普及するのには、まだまだ時間が掛かるのかも?

2006年02月25日

コメント(2)

-

プレリュード

昨日の陽気のせいかどうか分からないが、私にもいよいよやってきたようだ。目は痒いしクシャミは連発.....、そうだ、今年もこの季節の幕開けだ。(おそらく)5月か6月くらいまで続く、長いなが~い季節の始まりだ。幸いマスクは品切れになる可能性を見越して、しばらく前に買っておいた。あとは点鼻薬と目薬を買いに行かなきゃ!

2006年02月24日

コメント(1)

-

いまどきの中学部活事情

長男が今春中学校に進学するので、先日その進学説明会に妻が行ってきた。その折に配布されたパンフレットに、中学校の部活についての説明があり、そこに当中学校にある部活の一覧が書かれていたのだが、その数のなんと少ないこと!何せ運動部が男子5つ、女子4つ、文化部が3つ、合計で12のクラブしかないのだ。1学年が100人程度のこじんまりとした学校とはいえ、あまりにも少なすぎる。実は私もこの中学校のOBなのだが、私が在学していたころに比べるとおそらく3分の1、いや4分の1ぐらいじゃないか。そんな状況でも最初のうちは特別な理由が無い限り、全員が何らかの部活に所属することを強要されるようだ。しかしこんなちっぽけな選択肢の中でどれかを選べといわれても、積極的な気持ちで選べる子は少ないんじゃないか。消去法で絞っていったら、最終的にここしか入れるところが無かったので、このクラブに入りました、などという子も出てきそうだが、イヤイヤ部活をするぐらいならまだやらないほうがいいと思うけどなー。まあその対応策として今年(昨年だったかな?)から、進学する中学校に希望する部活が無い場合、隣接する校区の別の中学校に進学することが特例として認められることになったのだが、だからといって部活のためだけに、今まで一緒だった友達と離れ離れになるというのも、それはそれで忍びない。学校側の事情もいろいろあるだろうし、私などがここでいくらうるさく書き連ねたところで、すぐに状況が変わることは無いだろう。でもこのままでは中学校の部活はどんどん形骸化していって、最終的には地域のクラブスポーツや文化サークルなどに肩代わりされていくような気がしてならない。学校が「ゆとり教育」の名のもとに、レベルの高い生徒の教育を塾に丸投げしているのと同じように......。こうして親の負担は増えていく一方なのだ。

2006年02月23日

コメント(2)

-

トリノ五輪を見ていて思うこと

日本人って本当にメダルが好きなんだなー。今回のトリノオリンピックでは、日本人選手が振るわないという。ここまでひとつのメダルも無いことで、そういう言われ方をするんだろうけど、私から見りゃみんなよくがんばってると思う。8位までの「入賞」だって、世界中で8番目までに入るってことだから、それだけでも考えてみたらスゴイことだ。なのにメダルが獲れないというだけで、一様にみんなため息ばかりついている。期待が高かった分、ということも言えるだろう。現にJOCは「メダルの色に関係なく5個」という目標を掲げていた。まあ具体的な目標を掲げることは、物事を推し進めていく上で必要不可欠なことではあるが、それに呼応するかのようにマスコミたちもメダル予想に躍起になったりしていた。でもはっきり言ってそういったどうでもいいメダルの皮算用が、国民のオリンピック競技を見る目をレベルダウンさせているのではないかとも思う。メダルが取れなきゃ何にもならない、というムードが蔓延しているようにも思う。メダル確実と言われた選手がメダルを逃して、テレビカメラの前で「すみません」と国民に謝る姿をこれまで何度も目にしてきた。でもそれはおかしい。謝る必要など無い。もっと堂々と胸を張っていればいいのだ。確かにJOCを通じて莫大の強化資金がつぎ込まれているから、せめてそれにメダルで応えるのが選手の使命だという、そういう気持ちの裏返しなのかもしれない。でもなにもJOCはカネでメダルを買うわけじゃないだろう。結果はあくまで結果であって、そこに至るまでのプロセスに嘘が無ければ、資金は十分に役目を果たしたといってもいい。常に結果が求められるプロスポーツとアマチュアの違いはそこだと思う。わずか60cmの差でメダルを逃した岡崎朋美選手を誰が責められようか。また惜しくも準決勝には進めなかったが、女子カーリングチームの奮闘は私の中では十分メダルに値する。肝心なのは資金を投入してメダルを獲ることではなく、将来的なスポーツ振興を目指すうえで弾みになるような選手の活躍を国民に見せることだと思うのだが。そのあたりがまだ、本末転倒してる。特にこの冬季五輪に言えることだが、選手がせっかく活躍して、それに感化された人が同じ競技を始めたいと思っても、その受け皿となる環境がまったく無いも同然なのだ。ジャンプ然り、ボブスレー然り、カーリング然り.....。気象条件などの制約もあるので一概には言えないが、たとえばウチの辺りから比較的近い範囲内に、スケートリンクすらない。つまり何のためにオリンピックに選手を派遣しているのか、というところが非常にあいまいだと思うのだ。オリンピックでメダルを獲得したからといって、それはあくまでも選手のものであって、国民やJOCのものではない。日本が何個メダルを獲ったからといって、私たちがそれを誰か他所の国の人に自慢したりするものではないだろうから。あさっての未明にはいよいよ注目の女子フィギュアスケートで順位が決する。仮にメダルに届かなかったということがあっても、観てる人にはあまり落胆してもらいたくは無いと思う。選手がそこに至るまでの並大抵じゃない道程というのは、選手自身にしか分からない辛さがあり、ただの素人が口を挟めるようなものではないから。

2006年02月22日

コメント(4)

-

ブルーチーズ

私にはどうしても嫌いな食べ物がいくつかある。中には「納豆」のように、こちらから好きになろうという気などサラサラ無いものもあるが、反対に私がどうしても好きになりたいと思っていても、口と舌がまったく言うことを聞いてくれないというものもある。ブルーチーズがそれだ。元来私はチーズがあまり得意な方ではなく、プロセスチーズは何とか口にしても、ナチュラルチーズからはずっと距離を置いていた。ところがワインを飲み、売るようになると、どうしてもチーズは避けて通れない。ワインとチーズは切っても切れない関係にあるから、ワインを人に勧めるに当たって、チーズ嫌いでは格好が付かないのである。そこでことあるごとにワインとナチュラルチーズを食卓に持ち込んでは、少しずつ口慣らしをしていった。その結果ある程度のものはウマイと思えるようになったし、ウマイと思えないものでもさほど抵抗なく口にできるようにはなった。しかしあのブルーチーズだけはダメだ。ちっともウマイと思えない。濃厚な味わいの赤ワインに合わせるとピッタリということでいろいろ試しもしてみたが、やっぱりダメ。でもワインを売ってる立場にいながらブルーチ-ズが食べられないなんてやっぱり恥ずかしい。なんとか克服したい。でもやっぱり食べられない。このジレンマはこれからもまだまだ続きそうだ。

2006年02月21日

コメント(4)

-

今度こそダメか!?

昨日パソコンを使っていると、突然本体の中から「カタン、カタン、....」という音がし出した。何だ何だっ、と思っているうちに今度はいきなり画面がフリーズし、次に画面が真っ暗になり自動的に再起動がかかったようだ。再起動がかかったはよいが、これがなかなか立ち上がってくれない。いかにも「あと一歩、力及ばず」ってな感じだ。何度か繰り返してみたものの、一向に立ち上がる気配がないのだ。これはひょっとするとハードディスクがイカレたか?とりあえずその日はあきらめて、今日パソコンショップに持ち込んだ。これは私のブログにもたびたび登場する「対応の悪い家電量販店」で、5年保証をつけて購入したものだが、ここへ持ち込んだらロクに見もしないでサッサとメーカー送りにしてしまうのが目に見えているので、「次にパソコンを買うときには絶対ここで買おう」と思っている「親切なパソコンショップ」に持ち込んでみることにした。他店で買ったものだと白状しても、快く診てくれてとてもありがたい。が、状況を説明したところ、それは再セットアップをしてみるしか手がないが、それでもハードディスクが損傷している可能性がかなり高いので、最終的にはディスクの交換は覚悟してほしい、ということだった。うーん、よしんば再セットアップだけでOKであってもデータは初期化されてしまうから、状態としてはハードディスクの交換と同じことか。実は最終バックアップから少々日が経ってしまっているのと、年賀状ソフトのバックアップをとるのをすっかり忘れていたので、できれば何とかこのあたりは残っていてほしかったのだが、どう見ても無理そうだ。それならいっそのことハードディスクを入れ替えてやろうと思った。メーカー修理だと時間がかかるが、この際致し方ない。ただひとつ気になるのが、いくら5年保証がついているとはいえ、通常なら4~5万円するディスクの交換が、果たして無償で出来るんだろうか?一応念のために保証書をよく読んでみたが、ハードディスクの交換は対象外、というような文言は見当たらない。だから相手がどう言おうが、こちらとしては押し切れそうかな、とは思うのだが。とにかく明日訊いてみよう。しかしパソコンにも当たりはずれがあるとは聞いたことがあるが、このパソコンは購入してからまだ2年3ヶ月なのに、今まで何度修理に出したことか......。こいつは完全なハズレだ!

2006年02月20日

コメント(2)

-

ワインのプライスカード

今月に入ってから少しずつワインのプライスカードを書き替えはじめている。今までプライスカードが無かったという訳ではないのだが、何回かに分けて書いたので全体的にフォームが不揃いになっていて見苦しいので、統一感を持たせようと思ったのだ。ただそのほかにもちょっと見直さなくてはと思ったところがあった。どうも今までのカードというのが、お客にとって必要な情報が乏しく、逆に不必要な情報ばかりがダラダラと書かれた、アンバランスなものだったことに気がついたのだ。特に色(赤・白・ロゼ)などの表記が小さく、いかにも「見りゃあ分かるだろう」といった気持ちがあったことは否めない。実際お客だけでなく、私が外出している間に店番をしている他の店員(=家族)にとっても、専門的なことには疎かったりするので、それぞれのワインの色すらよくわからないという声も出ていた。その一方で一部のワインには、そのワインについてのウンチクが事細かに書かれていたのだが、如何せん限られたスペースなだけにどうして文字が細かくなってしまっていた。ただこれでは相当見づらいんじゃないか、という懸念はあったし、それよりも私が当たり前のように把握している色や味のタイプなどの方が、お客から訊かれることが多いようだ。つまりお客がどんな情報を欲しているかということについて、よく考えてなかったということだろう。そこで今書いているプライスカードには、色・産地・味のタイプといった基本的な情報をやや大きめに、統一した規格でわかりやすく記入することに主眼を置いた。そしてそこから一歩踏み込んだウンチクなどは、あえて見づらく書かれたものをお客に見せるよりは、出来るだけ口頭で説明したほうがいいんじゃないかという風に考えた。確かに私が不在のときのことを考えると不安は残るが、その時々で重点的に売りたいものにはそれなりの説明を加えるつもりだし、何もかもパーフェクトに、ということをあえて追い求めないほうがいいんじゃないかな、と思ったからである。

2006年02月19日

コメント(3)

-

ボーナストラック

ネットで注文していた、ジェームス・カーターの『チェイシン・ザ・ジプシー』というCDが昨日届いた。実は私はこのジェームス・カーターなる人物のことはほとんど知らない。ライナーノーツを読んで初めて、新進気鋭の若手サックス奏者だということがわかった程度だ。少し前に彼の『パッショネイト』という曲を偶然耳にして、俄然しびれてしまったのがキッカケなのだが、ほぼ全編に渡って、パーカッションのバッキングのみで奔放に吹きまくる、ちょっと異質な曲だ。で、この曲が何というアルバムに収録されているか調べてみたところ、この『チェイシン・ザ・ジプシー』というアルバムに行き着いた。ところがどうも生産は中止になっている様子なので、大手外資系CDショップのオンラインストアで購入しようと思って検索してみた。やはり日本版は取り扱いが無く、輸入版しかなかったのだが、よく見てみると輸入版の方にはお目当ての『パッショネイト』という曲が入ってないではないか!いろいろ調べてみると、どうやらこの『パッショネイト』という曲は日本版のみに収録されている「ボーナストラック」だということがわかった。私にとって「ボーナストラック」といえば、いままでなら付いていてもいなくてもどうでもいいような、さしずめ「金魚のフン」(失礼!)程度の認識しかなく、ボーナストラック目当てにCDを購入するなんてことはありえなかった。しかし今回はこのボーナストラックが目当てなので、どうしても日本版で無ければ困るのだ。それであらゆるネットのCDショップを探し回り、やっと見つけたあるショップで注文し、10日ほどかかってやっとこさ到着したのだ。元々ボーナストラック目当てで買ったCDではあったが、アルバム全体としても非常に素晴らしいものだ。戦前から活動していたジプシー系のジャズギタリスト、『ジャンゴ・ラインハルト』に対するオマージュがベースになっており、バックミュージシャンの中でも、特にヴァイオリンがフィーチャーされている。ジェームス自身も4種類のサックスを曲に応じて使い分け、ヴァイオリンとの掛け合いも見せながら、力強いトーンで吹きまくる。その表現力には並々ならぬものがあると感じずにはいられなかった。解説を読む限り、彼の今までのサウンドから見るとかなり異質な色合いのアルバムのようで、ジャズ本流のファンの方から見るとかなり違和感があるかもしれない。しかしこういうある種、「土の臭い」が感じられるサウンドというのを、私は好きだ。

2006年02月17日

コメント(0)

-

ドンペリが無い!?

『ドンペリニヨン』の在庫が無くなってきたので、取り次ぎ業者に発注をしたところ、現在品切れ中とのこと。じゃあ、いつ入荷するのかと訊くと、3月になるまで入らないのだそうだ。どうも輸入元で出荷規制をしているらしい。これにはワケがあって、3月からドンペリが標準小売価格ベースで2,000円ほど、値上がりになるのだという。だから輸入元としては、今月中に安値で買い込んで来月に入ってから高値で売って、その差益で儲けようとする小売業者を牽制しているのか、あるいは単純に今ある在庫を来月に入ってから高値で卸したいのか、どちらかじゃないだろうか。どちらにしても売れてる者の余裕か..........強気だねー。しかしウチみたいに差益で儲けるつもりは無くても、とりあえず「今月中に」売りたい分が手に入らないようでは困るのだ。何とかしてくれないかね。

2006年02月16日

コメント(2)

-

7つの味

昨日の日記で「バレンタインデーなんて、もうそろそろやめにしたら」などと書いたもんだから、こういう話は少々書きづらいのだが、昨日妻とふたりのムスメからバレンタインデーの贈り物をもらった。ムスメからはチョコレートだったが、妻から貰った包みはずっしり重い。何かと思って開けてみると、中から出てきたのは何と名古屋名物「ういろう」だ。私はこの「ういろう」が大好物なので、チョコレートなぞよりもずっとありがたい。色気も何も無いが、実用的で気が利いている。さてこのういろうだが、このあたりでは知らぬ者は居ないという、名古屋の大手『青柳ういろう』だ。この『青柳ういろう』には、「しろ」「くろ」「抹茶」「あがり」「コーヒー」「ゆず」「さくら」と全部で7種類の味があるのだが、私が物心ついた頃からだから過去30年以上に渡って、このラインナップは不変だ(一時期「あがり」が「あずき」と呼ばれていた時期があったが)。『栗蒸しういろう』みたいなちょっと毛色の変わったのもあるにはあるが、こういうのはどちらかと言えば“亜流”であり、スタンダードなものは上記の7種だ。7種類もあれば人気の度合いにかなり差が出るはずだし、そうすると普通は不人気のものをカットして、替わりに時代の流れに合わせた新味を投入したりするのがよくあるパターンだが、不思議とこの会社は全くそれをしない。例えばいまどきの缶チューハイみたいに、売ってるわれわれが覚え切れないほど多くの新味が出て、しかもそれがごく短期間に改廃を繰り返していく、そういう現場に居合わせている私なぞから見れば、異様なまでの頑なさに映る。何故にそれほど頑ななんだろう、ういろうにむしゃぶりつきながら妻と、その理由についてあれやこれや推察したところ、出てきた結論は、「歌を替えるのが面倒だったんだろう(^_^)」ということだ。東海地方以外の方には少々説明を要するが、この『青柳ういろう』はテレビやラジオでも盛んにコマーシャルをやっており、そのコマーシャルソングも7つの味のラインナップ同様、この30数年の間ずっと変わらず同じものが使われているのだ。♪ ポ、ポ、ポイ、のポイッ!、お口へポイッ!しろ、くろ、抹茶、あがり、コーヒー、ゆず、さくら、青柳ういろ~う ♪この歌なんかもおそらく、この地方では知らぬものはいないというぐらいメジャーな歌だ。語呂も良く出来ているから、今さらいじりたくはないだろうな。ところでこの『青柳ういろう』がどうして“7つ”の味なのかはよく知らないが、『七人の侍』あたりにあやかったんじゃないか、というのが私の勝手な推測だ。(ちなみに参考までに私の好きなのは、「しろ」、「さくら」、「抹茶」、「あがり」、「ゆず」、「くろ」、「コーヒー」の順だ(^^ゞ)

2006年02月15日

コメント(2)

-

そろそろやめたら.....?

今日はバレンタインデー。そういえば昨年あたりからだろうか、女の子同士でチョコを贈り合う「友チョコ」なるものも定着しているようだ。ただ妻から聞かされた話では、単に「友チョコ」といってもピンからキリまであって、本当に親友と呼べるレベルの子には心を込めて手作りのチョコを贈り、そうでない子には既製品のもの(これも付き合いの度合いによって価格の上下がある)を贈っているのだそうだ。ただどんなチョコを渡すかで、貰った側が贈り主にとってどの程度のポジションに居るのかが露骨にわかってしまい、それがもとで気まずい思いをするようなケースもあるという。下手をしたらトラブルに発展してしまうこともあるかもね。まるで相手によって中元歳暮のランクを決める、オトナのつきあいとおんなじだ。親としては、子供のうちは掛け値なしの純粋な付き合いをしてもらいたいところだが、「友チョコ」の存在がそれを歪めつつあるように思われる。どうにも賛成しかねる風習だ。そういえば今のOLの約7割が、バレンタインデーに職場でチョコを贈る(配る?)習慣に嫌悪感を抱いているというし、男の立場としても「義理チョコ」など貰っても別に嬉しくも何ともないんじゃないかな。もうそろそろみんな「やめ」にしたらどうだろう(チョコレート業界の方々には悪いけど)?

2006年02月14日

コメント(2)

-

そういうのってアリなの?

小6の長男のあるクラスメートの話だ。この子は3学期のアタマから学校に来ておらず、今日久し振りに登校してきた。別に病気だったわけでもないし、何らかの家庭の事情というわけでもないし、いわゆる「不登校児」とも違う。実はこの子は私立の中学を受験するために学校を休んでいたのだ。それもこの辺りでは生半可には入れないような、レベルの高い中学を受験したそうだ。そこのレベルの高さのわりに今までの下準備が全然出来ていなかったということで、親御さんとしては何としてもその中学に合格させるために、年明けから学校を休ませて、何と電車で片道30分以上かかる名古屋の塾まで通わせていたのだそうだ。どこまでが本人の意思で、どこまでが親御さんの判断なのか、部外者であるわれわれは知る由も無いが、いくら受験のためとはいえ、学校を休ませてまで塾に通わせるということって、はたして「アリ」なんだろうか、と思わざるを得ない。学校側はどういう対応をしたんだろう?一応「そんなことは困ります」ぐらいの説得はしているのだろうが、不登校児を無理に登校させられないのと同じように(例えはちょっと違うかもしれないが)、絶対的な拘束力は無いのかもしれないな。しかしどこの中学を受験するのも勝手だけれど、だからと言って一応「義務教育」である以上、そういう勝手は本来許されるべきではないんじゃないのかなー。

2006年02月13日

コメント(2)

-

速攻!「蝉丸」

先日の日記で、久し振りに坊主めくりをやったことを書いたが、坊主めくりをやっていると、このカードの本来の使い方を子供たちに教えてやった方が良いのでは、という気になってきた。百人一首なんて本当にもう何十年もやっていないが、ちょっとやってみようかなという気持ちもムクムクと湧いてきた。そこで本来の百人一首をやることにした。とはいっても子供たちにはまだちょっと難しい。そこで私と妻とで対抗戦をやることにした。読み手は小4の長女が担当した。お互い小中学生の時分に、百首全部を暗記したという経歴を持ってはいるが、何せそれから何十年も経っており、もうほとんど覚えていないのではないかと思っていた。しかしやっていくにつれ、案外と覚えていることに気が付いた。というよりも、次第に記憶が蘇ってくるという感覚だ。小さい頃に記憶したものというのは、大きくなってから記憶したものよりも、しっかりと脳の中に根付いているということなのだろうか。しかし読み手のムスメがさすがに読み疲れてしまい、百首はとても無理ということで約半分で打ち切りとなった。ただ今回も期せずして『蝉丸』が脚光を浴びた。彼の句はよく覚えているので、最初に札を並べる時に「しるもしらぬもあふさかのせき」の札を見つけた私は、密かにその札の位置を頭に焼き付けておいた。やがて読み札が『蝉丸』の順番になった時、ムスメが思わず「あっ、蝉丸だ」と声を上げた。その瞬間私の右手がマークしていたその札めがけて飛んでいったのだが、タッチの差で妻に取られてしまった。そう、妻も私と全く同じことを考えていて、密かにその札をマークしていたのだった。ただ子供たちにしてみれば、読み札も読んでいないうちからなんでサッと取れるの、と不思議に思ったみたいだ。

2006年02月12日

コメント(0)

-

孤独な最期

ウチの近所に住んでいる80歳の独り暮らしのおばあさんが亡くなった。いや正確に言うと、「亡くなっていた」と言った方がよいかもしれない。自宅の風呂場で浴槽に浸かったままの状態で息を引き取ったらしく、発見されたのは昨日の朝。状況が状況だけに救急車よりも警察が先にやってきて、一時物々しい雰囲気になっていた。死因はどうも心臓発作らしい。この方といつもよく一緒に居る仲良しの別のおばあさんが、丸一日以上戸が開いていないのを不審に思い、たまたま浴室の窓から中を覗いて偶然発見したそうだ。ただ何せ中からカギが掛かっているだけに、最終的には入り口のガラス戸を破って進入するという荒業で、ようやく遺体を運び出した。硬直の状態から見て亡くなったのはその2日前の夜とのことだが、実はその日の昼にはウチの店に来られており、私も顔を合わせている。いつもよく店先で世間話をする方だったが、その日も特に変わった様子はなかったから、俄かには信じられない気持ちだ。しかし人生の終わりをこんな形で迎えるなんて、何ともやるせないことだ。

2006年02月11日

コメント(2)

-

同情されない火事

ウチの近所の商店街の中で火事が発生し、消防車が何台も出動する騒ぎがあり、私も早速自転車を飛ばして様子を見に行った。火元は商店街の中の雑居ビルの地下にある、ピンサロだ。まあ火事というよりはボヤ程度のことだったようだが、それでもアーケード街の中に煙が立ち込めて、一時は騒然としたようだ。現場に駆けつけた野次馬の中には、私のよく知った顔がいくつもチラホラと見られたが、その顔の中に同情の色は見受けられない。というのもこのピンサロというのが、普段からちょっと強引な客引きで知られているところだということと関係している。この地域では条例により、客引きのルールが厳しく制限されているのだが、このピンサロはその条例に抵触スレスレのところか、もしくは明らかに抵触している状態で客引きを行っているということで、周りの飲食店主らからヒンシュクを買っているのだ。あまりに客引きがしつこいとお客が寄り付かなくなるから、飲食店としては死活問題なのだ。だから皆おそらく心の中では「ザマアミロ!」と呟いているのかもしれない。そんなことを感じさせる表情だ。やっぱり日頃の行いは大切だな。

2006年02月10日

コメント(6)

-

「フォー!」

相変わらずレイザーラモンHGの人気は根強いようで、その勢いは子供たちの間にも蔓延し、そこいらじゅうで例のポーズをキメて「フォー!」と雄叫びをあげる姿を目にする。まあその影響力の良し悪しは置いといて、私が前から気になっているのはあの例の「フォー!」だ。いつの頃からかメディアがあの掛け声を活字にする際に、「フォー!」と表記してしまっているが、どうみてもあれは「フォー!」とは言っていない。そもそもあの掛け声は何もHGのオリジナルというわけではなく、私達もかなり昔から使っている、「場を盛り上げる」ための一種の「自然発生的」な掛け声だ。例えば、宴会などで話し手がマイクを持ったとき、カラオケで誰かが歌っている間奏のとき、カップルを囃し立てるとき、ライブを聴きに行ったとき、などによく用いられる、アレだ。こういったときの掛け声を敢えて文字表記するなら、「フゥー」とか「ヒュー」だろう。私としては、裏声で発する「フゥー!」だな。だから活字で「フォー!」などと書かれると、どうも違和感があるのだ。まあ何れにしても、どうでもいいハナシだ。

2006年02月09日

コメント(0)

-

商道徳

以前の日記で、酒類メーカーの営業マンがウチの得意先の飲食店を訪れては、勝手に商品の売込みをするということについて書いたが、今日のケースはもっとひどい。あるビールメーカーの営業マンから私に電話があり、ウチの得意先のある居酒屋を訪問し、自社の生ビールを試しに使ってくれないか、というお願いをしたところ、了承してもらったから後日サンプルとして生樽を1本持って行く、ということを報告してきた。この居酒屋では現在別のメーカーの生ビールを扱っており、そこに置いてある生ビールサーバーも当然そのメーカーから提供されたものだ。つまりそのメーカーとしては、他所の提供したサーバーで自社のビールを売ろうとしていたわけで、商道徳の観点から見てもちょっと常識を外れている。また納入店であるウチに事前の断りも無く、いきなり先方と話をつけるという、いわゆる「頭越し外交」にも嫌悪感を抱いた。まあそんなこんなでその営業マンには、電話で報告をしてきた時に「そんなことをしてもらっちゃ困る」とクレームをつけたのだが、そうしたらしばらくしてウチの店に謝罪に来た。今回はもう先方に話を持っていってしまったので、仕方なくそのまま話を進めることにしたが、今後は気をつけて欲しいとクギを刺しておいた。ここまでの顛末を読んで、何だそんなこと別にいいじゃないか、あまり固いこと言いなさんな、と思われる方もいらっしゃるかもしれない。また業界が違えばこういうケースは日常茶飯事だったりするかもしれない。ただ私自身、自分で言うのもなんだけど結構“義理堅い”面を持っているので、納入店の意向を無視して頭越しで物事を進めるとか、他者の器具でちゃっかり自社の商品を売ろうというような考え方を嫌うのだ。そういう感覚が商道徳に適ってると自分では思っているのだが、現実はひょっとして違っていたりするのかな?それとも国産ビールの熾烈なシェア争いの真っ只中で、少しでもたくさん数量を稼ごうという意識が結果として商道徳を無視した行為を容認してしまっているんだろうか?

2006年02月08日

コメント(2)

-

ブームの陰には.....

一時の焼酎ブームもようやく沈静化してきた感があるが、そうなると気になるのが、「ポスト焼酎には何が来るのか」ということだ。業界の関係者と話をしていると、どうしてもこの話になることが多い。カップ酒に牽引されて日本酒の復権があるのでは、とか、梅酒を含めた果実系リキュールの時代が来るとか、その他いろいろな憶測が飛び交っている。もちろんこういった流行り廃りに振り回されること無く、自分がこれと狙いを定めたカテゴリーで着実に自分の売りたいものを売っていくことが出来れば、それに越したことは無いのだが、おそらくそういう商売が出来る店はホンの一握りで、われわれのような大多数の普通の酒屋は、常に消費者ニーズを読みながら動いていかなければいかないのが現状だ。次に何が流行るのかが分かって、先手を打つことが出来れば、当然ながら他の店よりも優位に立てるのだが、如何せんそれがなかなか読めない。ただひとつ言えることは、昨今のいわゆる「ブーム」の裏には、たいてい「仕掛け人」の存在があるということだ。今回の「イモ焼酎」然り、その前の「ワイン」や「シングルモルト」にしてもそうである。その「仕掛け人」というのも、マスコミや広告業界であったり、メーカーや有力酒販店であったりと様々で、実態はなかなか掴むことは出来ないが、少なくともこのところのあらゆる「ブーム」が、「自然発生的」に起こったのではないことは確かなようだ。しかしわれわれが日々それらのブームに乗っかって商売しているということは、言い替えれば彼ら「仕掛け人」たちの掌の上で踊っているようなもので、そう考えると何だか面白くないのだ。

2006年02月07日

コメント(2)

-

映画館の2階席

昨日の日記で久し振りに映画館へ行ったということについて書いたが、ちょっと思い出したことがあったので引き続き映画館ネタで......。私も若い頃は特に映画ファンという訳でもないのに、そこそこ映画館には通っていた。というのも私の自宅から歩いて数分の範囲内に数軒の映画館が点在していて、映画を観に行くには非常に恵まれた環境だったということがある。今のシネコンなどのように大手資本に映画館が牛耳られるようになるずっと前、まだ映画館がみんな個人経営だった頃だ。映画館選び、といってもあくまでも上映される映画によって自ずと行く映画館が決まるわけだから、基本的に映画館の好き嫌いというのは一見関係ないかもしれない。ただ私の中では何となく贔屓にしている映画館があった。自宅からほど近くにあった『M劇場』だ。当時の映画館というのは概ね、一館当たりの広さが今よりもずいぶん大きく、2階席があるところも多かったが、私はたいてい“2階席派”だった。ただこの『M劇場』には2階席があるにはあるのだが、そんなに広いものではなく、映写機室の左右両側に申し訳程度にくっついている各10数席程度のもので、「2階席」というよりは「バルコニー」といった趣のところだ。しかもそこへ上がっていく階段がまた分かりづらいところにあったので、おそらくこの2階席の存在を知っていた人は少なかったんじゃないだろうか。そのせいかここは何時行ってもすいていて、私のように最終上映専門(家が近いから)だと、ほとんど貸切同然の状態で観られることも多かったのだ。完全に私の指定席となっていて、何だかちょっとだけ贅沢な気分を味わえたものだ。隣にカワイイ女の子でも居たら最高だったのだが、あいにく当時は(今も?)そういうのに縁のない男だったもんで......(^_^;)この映画館も、建物の老朽化と客の不入りが原因だろう、今からもう10数年前に取り壊されてしまった。『M劇場』のような特別な形態でなくても、とにかく2階席で映画を観たいと思うのだが、今はもうあまり見かけなくなった。まあ「映画館の2階席」なんてのは、シネコンばかりになってしまった現在じゃ最早望むべくもないんだろうけど。でも2階席の最前列って、スクリーンとの距離感も適度で見易いし、前の手すりに肘を付いてもたれかかる様にして鑑賞できるので結構ラクだったんだけどなー。

2006年02月06日

コメント(0)

-

やっぱり映画は映画館で

三谷幸喜監督の『THE有頂天ホテル』を観に行った。私にとって劇場で映画を観るなんて、本当に久し振りのことだ。といっても直近に観たのが、子供の付き添いで行った『ドラえもん』や『ポケモン』などの子供向けなので、普通の大人向けの映画などいつ以来か、もう思い出せなくなっているほどだ。ところで今回行ったのは、地元に2年前に出来たいわゆる「シネマコンプレックス」というやつで、もちろんこういう作りのところに来るのは初めてだ。まずチケットを買うときにシートが指定されることにびっくりした。もし変な席だったらイヤだなあと思ったが、これがちょうど真ん中辺りの実に良い席(^_^)実は入ってみて気が付いたのだが、結構ガラガラだったのだ。『THE有頂天ホテル』のようなヒット作(だろうと思う、たぶん)でさえ、日曜の午後にこんな入りだったら、他の作品の入りはどんなもんなんだろうなあ、と少々心配になってくる。まあそれはさておいて、劇場自体は結構段差がつけられた構造で、今までのように前の人の頭が気になったりすることがないのがイイ。ひじ掛けにカップホルダーが付いているのも目新しいところだ。ただひとつ気になったのが、シートの背もたれがアタマのてっぺんまであって、その後頭部に当たるところがちょっと出っ張っているため、深々とシートに腰掛けたときにアタマが後ろから押されるような格好になってしまうのだ。つまりふんぞり返ることが出来ないので、長時間の鑑賞にはちょっと辛いところだ(今までクレームは無かったんだろうか?)。でも久し振りに劇場で鑑賞すること自体には非常に満足出来た。やっぱり映画は劇場で観なきゃね。長男の野球に付き合うこともこれからは少なくなっていくから、休日には精を出して映画館に行くようにしたいな。肝心の映画の中身の方だが、ストーリーも実によく練られていて面白かったが、やっぱりこの作品の醍醐味は豪華なキャスト陣だろう。映画の冒頭で主なキャスト名が出てくるので、どの俳優がどこで出てくるのか、あ、こんなとこで出て来た、と出番を心待ちにするだけでもなかなかワクワクするものがある。しかし唐沢寿明の出番は最後まで解からなかったなー(家に帰ってウェブサイトで確認して初めて解かった)。

2006年02月05日

コメント(0)

-

『恵方巻』全国普及化計画!?

昨日の我が家の夕食には、案の定というかやっぱりというか、例の太巻き寿司『恵方巻』が登場した。妻がたまたまスーパーに行ったときに、何気なく気が向いて買ったそうだから、特にこの風習にこだわっていると言うわけではないのだが、私は何だか気に入らない。「ケッ!こんなもの喰わなくたって、ウチは充分シアワセなんだよ!」などと独り言を呟きながら口に押し込んだ。もともと大阪かどこかの寿司組合が営利目的で企んだ事が始まりだというが、まあそれについてケチをつけるつもりは無い。バレンタインデーだってもともとは似たようなもんだし、その他の様々な風習だって皆何かしらのキッカケから始まるのだから。でもどうせなら関西地方のローカルな風習のままでいて欲しかった。確かにホンの数年前まではそうだったと思うのだが、この間に瞬く間に全国的に広まった感がある。もちろんそれに一役買ったのがコンビニであることは確かだ。全国均質化の最右翼であるところのコンビニが、日本各地から地方色を薄めつつあるのは今に始まったことではないが、『恵方巻』がその波に見事に乗せられてしまったのが何とも歯がゆいのだ。ただ何だかコンビニの悪口のようになってしまったが、もちろんそういうつもりは毛頭ないし、私自身も頻繁にコンビニを利用しているので、その辺は誤解の無いように付け加えておきたい。

2006年02月04日

コメント(2)

-

『拒否』

今日、とある量販店へ行ったときのこと。ここではポイントカードを発行しており、買い物の累計金額に応じてポイントが付与されるのだが、しばらく来なかったうちにカードの期限が切れていたようで、再登録を求められた。「太枠のところにご記入ください」と言って店員から渡された用紙を見ると、住所・氏名・電話番号と3つの欄があった。ただ個人情報に関して取り扱いが難しくなっている当節、記入を拒む人も多いんだろうな、と思いつつ、とりあえずこの店からたまに送ってくるDMは欲しいと思ったので、住所・氏名欄は埋めたが、電話番号欄はあえて空白にした。その用紙を店員に渡すと、アルバイトと思しきまだ若いその店員は、「お電話番号は......?」と訊いてきたので、「書かなきゃいけませんか?」と言ってみた。すると「いえ、どうしてもというわけではなくて.......“拒否”でも結構ですが......」と返された。まあ言わんとすることは分かるのだが、『“拒否”でも結構ですが』という言い方はちょっと引っかかるなー、と思いつつもやんわりと、「やっぱり控えさせてください」とお願いした。そうしたら明るい声で「ハイ、わかりました」と返事をしたかと思うと、私の見ている前で電話番号欄にボールペンでデカデカと『拒否』と書くのである。バカバカしくてそれ以上は何も言わなかったが、あそこまでハッキリ『拒否』と言われたり書かれたりすると、何だか私が悪いみたいじゃないか。『拒否』というのはどちらかと言えばネガティブな意味合いの単語だけに、取り扱いには注意しないといけないと思うのだが、当の若い店員さんにはそんな意識はサラサラ無かったんだろうな。

2006年02月03日

コメント(0)

-

「大人なのに、まだ証券口座がないの?」

「フンッ、悪かったね!大きなお世話だ!」タイトルの台詞は、ネット上のバナー広告にあった、某証券会社のコピーだ。まったくもって腹立たしいコピーだが、いまやデイトレーダーが花盛りで、それを当て込んだ広告だということも頷ける。しかし別に1億総投資家だという訳でもないだろうし、私のように株を全くやったことのない者の方がきっと多いだろう。その一方で、未成年の分際で証券口座を持っている子供も結構居るらしいから、オドロキだ(ニュースソースはこちら)。数年前までは考えられなかったことだが、これもインターネット取引の普及と、ライブドアブームの後押しがあったからだろう。手持ち資金は親に出してもらったという、とんでもないケースもあるようだが、自分の小遣いから出したりしている子たちにしても、親に隠れてやっているとはあまり思えないし、おそらく親公認の下で取引してるんだろう。私なぞ自分の子供はまだ小さいが、高校生くらいになって株をやりたいといってきたところで、間違いなく却下するだろう。未成年の株取引自体は違法ではないんだろうが、子供が株をやるのを認める親って、いったいどういう考えを持ってるんだろう?社会勉強になるから良い、とか経済の仕組みがよく理解できるから良い、とか世の中にリスクが有ることを肌で分からせる、とか上手くいけば上前をピンハネしよう、とか......(?_?)ただ私に言わせりゃ、株の売買で利益を上げるということは、リアルな商売で利益を上げることとは全く違う。株取引というのはある意味、「バーチャル」な世界だ。極端なハナシ、一日中パソコンの前に座ってキーボード叩いているだけで、場合によっては巨額の利益を得ることもある。ただそのカネを見たり触ったりすることもないし、そこに介在する“商品”も実態のないものだ。そういう取引ばかりやっていると、金銭感覚が麻痺してしまわないか?そういう実体のない売買に、社会経験の全くない、自己責任が取れるのかどうかも怪しいような未成年が入り込んでくるなんて、10年早いよと言いたい。私自身商売している立場に居るだけに、リアルな商売を通じて金を儲ける仕組みを学び、その過程にある困難さを体験することで金の尊さを学んで欲しいと思うのだが、もうそういう考えは古くなりつつあるんだろうか?ひょっとしたら近い将来、ホリエモンのような若者がワンサカ出てきて、日本中を席巻するんじゃないか、と思うと背筋が寒くなってしまう。

2006年02月02日

コメント(2)

-

電話番号が変わった

先日の日記にも書いたように、今日からこの地域では電話番号が変わった。で、ウチの店の電話番号表記を出来るだけ今日までに書き換えるようにしていたのだが、今日になって肝心なことに気が付いた。ウチから他所(もちろん市内)へ掛けるときの、電話・FAXの短縮番号の登録をし直さないと、電話が繋がらないのだ。そこで午前中は急ぎこの作業にとりかかろうとしたが、年度末の棚卸しが昨日の内に終わらず、今日まで持ち越しになっていたので、とりあえずそちらを優先。この間に配達の仕事もこなしながら、ようやくすべての短縮登録を書き換えたのは夕方だった。こういう作業って、ボタンひとつで自動的にポーンって換えられる仕組みは出来ないのかな?まあウチあたりの規模ならともかく、もっと大きな会社や官庁なんかだったらそういうシステムがあるんだろうな。そんなところが手作業でやってたら大変だもんね。

2006年02月01日

コメント(0)

全27件 (27件中 1-27件目)

1

-

-

- カフェ話。

- 福島県立美術館内Curry and Spice di…

- (2025-11-14 12:48:12)

-

-

-

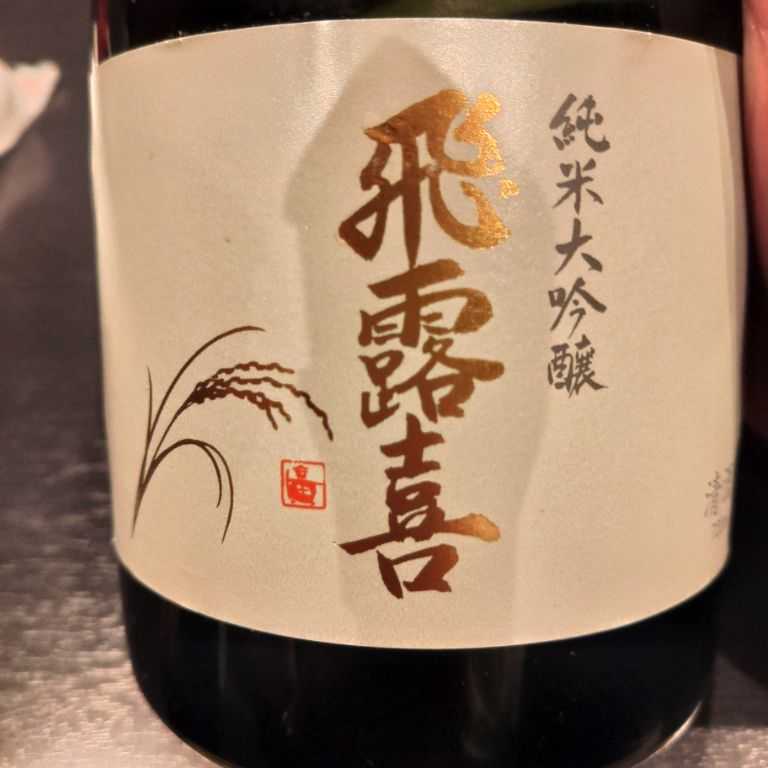

- 日本酒の良さを広めよう!

- 純米大吟醸 飛露喜〈株式会社 廣木…

- (2025-11-19 18:32:28)

-

-

-

- 中国茶好き集まって!

- 2025/10/4-5 世界茶文化展

- (2025-10-03 16:52:58)

-