2006年06月の記事

全28件 (28件中 1-28件目)

1

-

駐禁取締り強化から1ヶ月

民間委託による駐禁取締り強化が始まってちょうど1ヶ月。ちょっとこの1ヶ月を、私の見た視点で総括してみようと思う。鳴り物入りで始まったこの取締りも、当初マスコミを騒がせたわりには、殊この辺りではさほど見かけなかった。都会と地方都市ではそれに費やす人員の絶対数が違うのだろうが、何でもこの辺りでは2組(=4人)しか活動していない、という話も聞いた。コレでは捕まる方が確率的に低い、という感じだ。実際私の周りでも、駐車監視員に捕まってステッカーを貼られた、という話は聞いていない。「捕まった」のではなく「注意された」という私の体験談が、「へぇ~」と興味を持って聞いてもらえるほどだから。しかも夜は取締りをやってないという話もある。実際私が彼らを見かけるのも昼間ばかりで、夜間に見かけたことは無いからその通りなのだろう。ただコレは今後、監視員が慣れてくるに従って時間拡張ということは十分に考えられるから、油断は禁物だ。しかしなんだかんだ言っても、この抑止効果はすごい!最近になってボツボツ駐車車両も見かけるようになってきたが、6月初旬などは全くと言っていいほどどこにも停まっていなかったね。ところで私もこの件に関してこの場でさんざん批判めいたことを書いたが、どちらにしても駐車禁止区域に車を停めてること=違法行為には変わりないので、後ろめたい気持ちが無い訳ではない。文句を言うばかりでも何だから、私もできるだけ迷惑にならないようには心掛けているつもりだ。例えば近い所やちょっとした荷物の場合なら、自転車などを利用してなるだけクルマを使わないようにしている。ガソリン代の高騰しているご時世なだけに、これはウチの店にとってもメリットがある。また今までなら配達のついでに、ついついそのお得意先の方と世間話に興じていたが、今は配達が終わればサッサと引き上げるようにしている。こういう世間話も、お得意先とのコミュニケーションをとる上では決して無駄なことではないのだが、まあ致し方ないだろう。とにかく今のままの状況なら、取り立てて差し障りがあるということはないし、他の駐車車両も少なく道も走りやすいから、結果的にはまずまず良い状態だと言えるだろう。ただし今以上に取締りが厳しくなるようなら、そうも言ってられないが。

2006年06月30日

コメント(0)

-

思ってもみなかった展開

以前の日記で、小売酒販組合青年会の研修会で高山に赴いたときのことを書いたが、彼の地には知り合いの酒屋さんがいた。十年ほど前に何かの交流会で一緒になったときに、たまたま私の兄と大学時代に友人だったということが判り、「いやー、世の中狭いなー」的なノリで仲良くなった方だ。その後何回か、研修会の度に顔を合わせたことがあったが、今回は出席されてないようで、顔が見えない。懇親会に入ってからここの会長さんに、「今日は○○さん、来てないんですか?」と訊いてみたところ、なんと返ってきた答えが......「いやー、実は○○さん、数年前に亡くなったんですよ」「........えっ........\(◎o◎)/!」なんでも配達中に突然心臓発作に見舞われたのだそうだ。特に今までどこが悪いということも無かったようだったし、あまりにも突然の死だ。あまりの予想外の展開に、しばし呆然としてしまった。よく、「ステージの上で死ねたら本望だ」と言う役者さんや、「グラウンドの上で死ねたら最高だ」と言うスポーツ選手の話を聞いたりする。まあそれだけ自分の仕事にプライドを持って望んでいる、ということの裏返しなんだろうが、たとえば酒屋がいくらその仕事にプライドを持っていても、配達中に死んでしまうなんて、本望どころかシャレにならない。少なくとも私は絶対イヤだ。そうならないためにも、健康には今以上に留意しなければ、と改めて強く思ったのだった。ちなみに後で兄にそのことを伝えたところ、大いにビックリされたことは言うまでも無い。

2006年06月28日

コメント(2)

-

オープン価格化がもたらすもの

少し前のことになるが、キリンビールがビール・発泡酒に引き続いて、缶チューハイにもオープン価格を導入すると発表した。「オープン価格化」なんてのはもはや時代の趨勢でもあるし、定価販売などとっくに崩れてしまっている現状で、私もオープン価格そのものについてとやかく言うつもりは無い。しかしちょっと引っかかるのが、キリン社がオープン価格移行の理由について、「業界全体における公正な取引環境の整備に取り組む」ということを、もっともらしく掲げていることだ。つまり今や安いところでは1本100円を切る価格(350ml)で売られていて、価格の乱れが著しい缶チューハイ市場を、正常な状態に戻したいというのが建前だろう。しかしだ、そもそもそんな乱売状態になるような市場にした張本人は誰なんだ。キリン社だけではないにしても、すべての缶チューハイメーカーがシェア争いに没頭した結果ではないか。そしてオープン価格移行に伴って、安売りの原資になっていたリベートは廃止されることとなる。さんざんおだてて木に登らせておいて、あとでハシゴを外すも同然の愚行だ。ただ問題はそれだけでは済まないのである。缶チューハイに先駆けて、昨年1月1日からビール・発泡酒などが、同じような理由でオープン価格移行、並びにリベート廃止が断行された。もちろんわれわれが問屋から仕入れる単価も上がったので、お得意先に頭を下げてビールの値上げを何とか呑んで頂き、大半の酒販店同様、予定通り値上げを実施した。ところが、である。大手スーパーなどでは一向に値段が上がっていないのである。メーカーに言わせれば「卸問屋が納入価格を上げていないから」と、その要因を卸問屋に転嫁するのだが、現実の卸問屋の窮状を考えるとそれはちょっと考えられない話だ。となると、今回缶チューハイがオープン価格に移行することになっても、ビール・発泡酒のときと同じように、大手の店頭での実勢価格は何ら変わりがない、という結果になる公算が強い。そうなればわれわれのような小規模の店と大手のチェーンストアなどとの価格差が、今以上に広がることは必至だ。その上、われわれの店が今まで問屋から貰っていたスズメの涙ほどのリベートまでも、これを機に廃止されることになるだろう。もともと利益率の低い商材だけに、今後はある程度の利益を確保しようと思ったら、定価に近い価格で販売しなければいけなくなる。ところがこれからはオープン価格となるため、「定価」=「標準小売価格」というものが無くなる訳だ。今までだったら大手のチェーンストアあたりで売ってる価格より高くても、一応標準小売価格以下で売ってる、という名目が立ったのだが、標準小売価格そのものがなくなってしまうと、ただ単に「高い」という感覚だけが残ってしまうことになる。そうなるといよいよウチのような規模の店では、缶チューハイなど売れなくなってしまう。こうして酒販業界の「格差社会」は、一層拍車がかかるのだ。もう、大手で目玉になるような商品など、アホらしくて売る気にもならない。

2006年06月27日

コメント(0)

-

ドタンバの変更

実は昨日は、映画『不撓不屈』を観に出掛けるはずだったのだが、急にダメになってしまった。その理由は.......というとコレがさっぱり分からないのだ。ウチの近所のシネコンで上映されているのだが、1週間ほど前に上映時間をHPで確認したところ、昨日は1日4回の上映予定になっていた。私の場合夕方から店があるので、開店に間に合うように13時30分スタートの2回目の上映で鑑賞するつもりにしていた。そして昨日の朝、新聞をおもむろにめくりながら何気なく映画案内の箇所に目をやると.......、なんと私が行こうと思っていた「13時30分」の記載が抜けているではないか。念のために再度HPをチェックすると.......、あれ、やっぱり「13時30分」が無い!よくよく見てみると、その時間帯にその上映館では『ダ・ヴィンチ・コード』が上映されることになっている。もはやその時点では他の上映時間で見るということは出来ないから、止むを得ずその日は諦めた。しかしいい加減だなー、一度発表した上映スケジュールが変更されるなんて、どういうことだろう。しかもその時間を予約していた人はどうなるんだろう?

2006年06月26日

コメント(2)

-

ムスメとキャッチボール

最近休みの日ごとに、真ん中のムスメからキャッチボールのお誘いを受ける。彼女もどうやら野球が好きみたいだ。ずっと長男の野球の試合にわれわれが付き添って行くときには、一緒になって付いて来てたし、門前の小僧何とやら....じゃないが、自然と興味が沸いてきてるみたいだ。実際プロ野球の12球団の名前も全部言えるし、主だった選手の名前も知っていたりする。ルールだって小5の女の子にしてはよく知ってる方だと思う。ただ自分からチームに入ってやってみたいとは絶対に言わない。自分と同じ学年の子も何人かいる中で、あまり未熟なところを見せたくないという、彼女ならではの美学があるのだろう。まあそれはそれでいいだろう。チームに入って本格的にやるのも、オヤジとキャッチボールに興じるのも、どちらにしても楽しんでやれればそれでいいのだから。まあ中学校に入学すれば女子のソフトボール部もあるので、そちらで頑張るのもいいんじゃない.....とは言っている。しかしコイツは誰に教わったわけでもないだろうが、ボールの投げ方など結構理に適った正しい投げかただし、コントロールも正確だ。捕り方もなかなか堂に入っているし、ひょっとすると同年代の男の子よりも上手いぐらいかもしれないぞ。

2006年06月25日

コメント(0)

-

ワールドカップ・マスコミの煽りよう

サッカーのワールドカップ、日本代表は0勝2敗1分けと“完敗”に終わった。とりあえず選手の皆さんには「ご苦労さま」と言いたい。期待されていたわりに成績が振るわなかったようだが、残念ながらこれが掛け値なしの実力なのだろう。大会前の親善試合なんかを見ても、ドイツ戦では引き分けとしたものの、総じて出来は良くなかったようだから、当然の結果と言えなくも無いだろう。そしてその実力の程は、日本のサッカーファンならおそらくみんな認識していたのではないかと思う。そのわりに大会前のあの過大評価は何だったのか。マスコミはこぞって希望的観測をぶち上げて、あたかも日本のグループリーグ突破は当然と言わんばかりの論調も多かったように思う。無責任な立場で居られるいわゆる「コメンテーター」と呼ばれる人たちはともかくとして、サッカーに精通した「解説者」の中にも、グループリーグ敗退を予想した人は現実にはほとんどいなかったんじゃないだろうか。結局テレビ番組の中でも、司会者やコメンテーターらに混じってはしゃいでいる姿ばかりが目に付き、現状を冷静に分析したうえで、敢えて苦言を述べることの出来る人がどれだけいたことか。もし彼ら専門家たちの頭の中にも「ちょっと今回は無理じゃないか」と言いたい気持ちがあったとしても、それが番組の盛り上がりに水をさす発言となってしまうことを、当の本人や制作サイドの人が危惧した結果、思ってもいないことを言わされたというようなことは無いだろうか。何かマスコミの間に、ネガティブな発言は許さないぞ、という無言のプレッシャーのようなものがあるように感じた。戦時下の「大本営発表」とまでは言わないが、それに近いような空気は無かっただろうか?とにかくすべてが終わった今となっては、大会前のあの馬鹿騒ぎは一体なんだったんだろう、と思えてならない。いや、別に騒いでた人たち皆を非難するつもりではないが、その騒ぎの中で冷静にならなければいけなかった人たちまでが、一緒になって盛り上がっている様子を見せられて、日本のマスコミは大丈夫か、と思わせられたのだ。

2006年06月24日

コメント(2)

-

うんてんしゅ~は~き~み~だ~♪

鉄道好きには見逃せない、こんな記事が出ていた。昨年廃止された石川県の「のと鉄道」のレールと車両を使って、鉄道ファンに運転を体験させてくれる、という素敵な計画が、地元NPO団体で持ち上がっているそうだ。鉄道好きにもいろいろなタイプがあるが、「本物の列車を運転してみたい」というのはおそらく誰にとっても共通の夢ではないだろうか?それが、たとえ900mほどだとしても、叶うというのはおそらく初めてのことじゃないか。まあ私はとても行けそうにないが、廃線跡をこのように有効利用できる、というお手本になるかもしれないし、ちょっと注目してみたい。

2006年06月23日

コメント(2)

-

とうとう引っ掛かってしまった

とうとう引っ掛かってしまった。何のことか、そう、今話題の“アレ”だ。クルマに荷物を積むべく、ウチの倉庫の前にクルマを停めて、倉庫の中に入ってあれやこれやしていると、「すいませ~ん、運転手さんいますかー?」わっ!駐車監視員だ!最近ちょっと見かけなくなったと思ったら、忘れた頃にコレだ。あわてて表に出ると、例のコスチュームを身にまとった二人の男性が自転車にまたがりながら、「すみませんねー、ここは一応駐車禁止だから......」と、何だかすまなさそうに言ってくる。話し口調はあくまでソフトだ。「あ、すみません、こちらももうすぐ積み終わりますから。」と私が返す間も無く、あっけなく彼らは去っていった。もちろんお咎めはナシ!あまりのあっけなさに私もちょっと拍子抜けしてしまったが、結果的にそのあと、監視員が見えなくなったのをいいことに10分ほど停まって荷物を積んでいたのだ。あちこちでうわさに聞くのとはまたぜんぜん違う対応だ。今までは違反車両を見つけるとまず声を掛けるより前にパチリと撮影、というのが「定説」だったから、今回のように「注意だけ」というのは異例かもしれない。ただそれが「貨物車だから」とか「自分ちの敷地前の道路だから」とかいう理由で、あくまでも柔軟な対応をとってくれたのであれば、私としても非常に好感が持てるのである。道路交通法に基づいて駐車監視員が巡回する本来の目的は、まず邪魔なクルマを排除して道路を走りやすくすることだと思う。決して違反金による収益を上げることでも、取締り件数を稼いで自分の成績を上げることでもないはずだ。まあそういうのは極端なハナシだとしても、あくまでも法の持つ最終的な理念を実現するためにわれわれは法を守り、警察はそれを遵守するように指導するのがスジだ。それなのにこのところの取締りを見ていると、まるで法を守ることのみが最終的な目標になっているような感すらするのだ。それを象徴しているのがこのところの駐禁取締りだと思う。それはちょっと違うよね。だからこそ今日の監視員の方には好感が持てるのだ。

2006年06月22日

コメント(2)

-

甲乙つけがたし

焼酎に詳しい方ならよくご存知だと思うが、一口に「焼酎」といっても大きく分けて2つのカテゴリーがある。酒税法上の区分ではそれぞれ、「連続式蒸留しょうちゅう」と「単式蒸留しょうちゅう」という名称がつけられているが、あくまでも蒸留方法によって大別したもので、はっきり言ってこれだけでは何のことかさっぱり分からない。どういう商品が該当するかといえば、よく酒ディスカウンターの店頭などでどーんと大量陳列されているような、でかいペットボトルに入った無味無臭の焼酎、あるいは梅酒を漬けるときに使うホワイトリカー、それから最近多くなった韓国焼酎、これらが「連続式蒸留しょうちゅう」だ。そしていわゆる「イモ」「米」「むぎ」などといった原料の風味が前面に出ている焼酎と、沖縄の泡盛、これらが「単式蒸留しょうちゅう」だ(『本格焼酎』という呼び方もされる)。おそらく「連続式蒸留しょうちゅう」や「単式蒸留しょうちゅう」という呼び方は聞き慣れないという方がほとんどだと思うが、それもそのはず、これらの呼称は今年の5月から用いられ始めたばかりだからだ。じゃあそれまではどういう呼び方をしていたかといえば、「連続式蒸留しょうちゅう」は『焼酎甲類』、「単式蒸留しょうちゅう」は『焼酎乙類』と言っていた。これなら聞いたことのある方も多いだろう。それがどうして、あえてややこしい呼称に変わったのか。理由は簡単、「『焼酎乙類』では『焼酎甲類』よりも格下に見られかねない」というクレームが、いわゆる『本格焼酎』を造っている蔵元から上がったからだ。もちろん『焼酎乙類』が『焼酎甲類』よりも格下という事実はまったくない。それどころか昨今の世間の認識はむしろ逆かもしれない。常に安売りの目玉にされている『焼酎甲類』に対し、イモ焼酎を中心にプレミアム価格で取引される銘柄も今なお多い『焼酎乙類』の方が、ステイタス的には上かもしれない。まあどちらが上かはさておいて、甲類・乙類という言い方にずっと馴染んできたわれわれには、今回から始まった新しい呼称はまったく馴染めない。だいたい「甲」と「乙」で序列が生じるといったって、私くらいの世代にはピンと来ない。よっぽど通信簿が「甲・乙・丙・丁....」でつけられていた世代の方くらいじゃないのかな、そう思うのは。あるいはもっと単純に『焼酎A』『焼酎B』とか言うのはダメかな?もっともこれも『B』より『A』の方が上に見られるかもしれないが。そもそも製法においても、その風味においても、飲み方においても、大きく開きのある両者を、同じ『焼酎』というひとつのカテゴリーで括ってしまうことに問題があるのかもしれないな(いまさらこれはどうしようもないけど)。ただどちらにしても、消費者の方にはさほど影響の無いハナシではあるし、とどのつまりは美味しく呑めればそれで良い、ということなのだ。

2006年06月21日

コメント(2)

-

叱られて感謝

久し振りにこっぴどく叱られてしまった。得意先のある飲食店主にだ。ウチの対応にちょっとまずいところがあってのことなのだが、そこに私の怠慢さがちょっと顔を出したのを、その方は見逃さなかったのだ。歳とともに他人に叱られるということも無くなってはきていたが、それにしてもこうやって出入り業者を叱り飛ばす人って、最近ではあまり見なくなったように思う。もともとこの辺りの県民性としては温和な人が多い、ということもあるのかもしれないが、それよりも何よりも今は、ちょっと対応が悪いと思ったら叱り飛ばす以前に、何も言わずに他の業者に移るというケースも多いのだ。ということは叱られているウチなどは、まだ見込みがあるということか。期待してるからこそ「しっかりやれよ!」と言いたくなるのかもしれない。そういう意味ではありがたいことだ。また、私の中に芽生えていた「甘さ」を指摘してもらって、明日からまた気合を入れて頑張ろう、という気持ちになることが出来た。叱られて感謝、である。

2006年06月20日

コメント(2)

-

もっとのんびりと旅行でも.....

昨日から両親が東北方面に旅行に出かけている。ただ私たち同様、やっぱり長い休みというのはどうも取りづらく、結局は1泊2日の駆け足で今晩帰還予定だ。実質半分はリタイヤしているような2人だが、それでもやっぱり両親が私の不在時に店番をしてくれていることで、この店も最小スタッフで何とか回していけるわけだから、貴重な戦力には違いない。だから実際このふたりが居ないとウチの店もタイヘンだ。倉庫が離れたところにあるので、問屋からの仕入れの検品に行ったりとか、店に無い商品を取りに行ったりとかで、頻繁に店と倉庫を行き来するので、店には常時2人居ないと何かと不都合だ。だから今日などは私はほぼ1日店に張り付いたままで、配達はほとんど店員クンに任せた。注文は多い方がいいのは当たり前だが、こういう日などは必要以上の注文が掛かって来ないで欲しい、などとちょっと不謹慎なことも思ってしまうのだが、これもまた本心ではあるのだ。でも行く行くは、両親にもドーンと何週間ものバカンスを愉しんでもらえるような体制作りをしないと申し訳ないな、と思う。でも結局それは私の責任だ。

2006年06月19日

コメント(0)

-

昼寝ボケ

日頃の寝不足がたたったのか、昼下がりにテレビを観ながらソファの上に横になって眠ってしまった。こういうことはまあよくあることだが、その後がいけない。頭がボーッとしてしまい、それが数時間経ってもいまだに続いている。ひどいときはそれで半日棒に振ってしまったりする。普通の人ならどうしても眠いとき、ほんの数十分仮眠をとることで気分をリフレッシュさせたりする。特に長距離ドライブのときなどは、そういうことが多い。ただ私はそれが出来ない。一度眠ってしまうとその眠りの時間に拘らず、頭がボーッとして収拾が付かなくなってしまうのだ。だからドライブの途中で眠くなっても出来るだけ眠らず、顔を洗ったりコーヒーを飲んだりして何とか凌ぐのだ。ドライブの場合だけでなく普段の休日なども、後のことを考えると出来るだけ昼寝はしたくない。特に日曜日は夕方から深夜までの仕事だから、下手に昼寝などしてしまうと閉店時までの仕事時間をまるまる、モチベーションが上がらないまま過ごしてしまうことになる。逆にまた眠気を催してしまう、という感じでもある。特に事務仕事などしていると、いつの間にかうつらうつらしてしまうこともしばしばだ。まあ私は低血圧でもあるので、朝の寝起きがすこぶる悪い。そのあたりのことも原因にあるのかもしれないな。短い仮眠をつなぎ合わせて寝不足を補える人がうらやましい。

2006年06月18日

コメント(2)

-

寂しいバースデイ

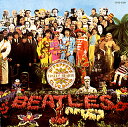

ビートルズのアルバムの中でも最高傑作との呼び声の高い『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』。このアルバムのB面の2曲目(もっとも今はCDだから9曲目ということになろうか)に、ポール・マッカートニーが書いた『ホエン・アイム・シックスティ・フォー』という曲がある。ポールお得意の、ちょっとトボけた感じの牧歌的な曲だ。自分が64歳になったときには、“君はバレンタインにプレゼントをくれるかい”、“誕生日にはワインで乾杯してくれるかい”、“僕にご飯を作ってくれるかい”、“夏になったらワイト島でコテージを借りて孫たちと一緒に過ごそう”、といった、さしずめ森高千里風に言えば「ボクがオジサンになっても」といった内容だ(余談だが、森高の『私がオバサンになっても』は逆に、この曲に啓発されて出来たのではないかと思えてならない)。この曲を書いた頃のポールはまだ20代前半だが、もうすでにこのような余生を夢見てたとは、ビートルズとしての生活によほど息苦しさを感じていたことの裏返しではないかとも思える。キャンディーズ風に言えば「フツーのオジサンになりたい」というところだろうか。どうしてつらつらとこんなことを書いてるのかというと、ポール・マッカートニーは1942年6月18日の生まれ――――――――――そう、明日が彼の64歳の誕生日なのだ。その昔、自分で歌に歌った「64歳」にいよいよなるのだ。ただ、この歌の歌詞のような「ホンワカ」した誕生日は迎えられないかもしれない。現実はなかなか思い通りには行かないものだ。ポールがこの曲を書いた当時付き合っていたジェーン・アッシャーという女優とは、婚約までこぎつけながら途中で破局を迎え、その後正式に結婚したリンダとはなかなかいい結婚生活を送っていたようだが、1998年に彼女を乳癌で失う羽目になる。その後2002年になると事故で片足を失った元モデルのヘザー・ミルズと再婚したものの、今年に入って離婚を表明、そして現在は離婚調停の真っ只中なのだ。若い頃、のどかで幸せに満ち溢れた余生を夢見た64歳の誕生日を、離婚調停の中で迎えるとは、まあなんと皮肉なことだろうか。結局ポールもキャンディーズ同様、「フツーのオジサン」にはなれなかったというわけだ。そういえば私が初めてビートルズを知った中学生の頃、ポールは確か35歳くらいだったかと思うが、その私も当時、ポールが64歳になるなど実感としてあまり想像がつかなかった。最近見るポールの写真は、昔に比べると当然シワも多くなって「さすがに老けたなー」と感じさせる風貌にはなっているが、それでも私が30年前に強引に想像した「64歳のポール」よりは格段に生き生きしている。私生活はさておいても、わりといいトシのとり方をしてるんじゃないかな、と思えるのだ。

2006年06月17日

コメント(2)

-

機械にも強くならないと

得意先の飲食店に設置してあるビールのストッカー(小型の冷蔵庫のこと)に異常有りとの連絡が入ったのがかれこれ1週間ほど前だった。何がおかしいのかと見に行ったところ、庫内に水が溜まって今にもあふれ出しそうなのだ。どうやら庫内の水を抜くドレーンのホースがどこかで詰まっている様子。このところ気温も湿度も上昇していたから、一気に水が溜まったのだろう。しかしここのストッカーのドレーンを見てみると、厄介なことに途中で2箇所折れ曲がっているのだ。真っ直ぐなら割り箸か何かで突けば、すぐに詰まりは解消するのだが、この機種ではそういうわけにも行かない。とりあえずその日は、庫内に溜まった水を何回も繰り返し雑巾に染み込ませながら、なんとか取り除いた。そしてその翌日、パイプつまりを解消するような道具はないか探しに、近所のホームセンターへ行った。そういう用途の器具は幾つか見つかったのだが、ただ如何せんどれももっと太くてゴツイ管(水道の配水管などのイメージ)に対応したようなものばかりで、こんなものをその冷蔵庫のドレーンに突っ込んだら、明らかにドレーンのホースが破損してしまうというのがミエミエだったので、ちょっと買うのはよした。詰まっている物を押し出すだけだから、そんなたいそうなものでなくてもいいのだが、と考えながら店内をぶらぶら歩いているうちに、ふとビニールホースが目に留まった。グルグル巻きになった状態で陳列されていて、10cmあたりいくらで売っているようなやつだ。そうだこのホース状のものを押し込んだら良いんだ、とひらめいて早速一番細いものを1メートル分購入し、得意先に向かった。庫内の排水口から、買ってきた細いビニールホースを突っ込むと......ちょっとつっかえる感覚があったものの、勢いをつけて何度かドンドンと突くと、堰を切ったように庫内の水が流れ始め、排水トレイには気味の悪い物体が流れ出してきた。おそらくは長年の間に溜まったゴミの集積だろうが、コイツらがドレーンホースを詰まらせていた張本人だ。何はともあれこれで一件落着、かかった費用はホームセンターで購入したビニールホース1メートル分(たったの30円!)だけだ。ゆめゆめ高いカネを出して、パイプ詰まり用道具など買わなくて良かった。ところでこのストッカー、元はといえばむかし某ビールメーカーが協賛品として提供してくれたものだ。以前は何か不具合があるとその都度ビールメーカーに連絡して、メーカー負担で修理をしてもらったものだが、数年前からメーカーがこういうストッカー類の提供を一斉に止めたのを機に、修理でさえも応じてくれなくなったのだ。そうなるとそのお店かもしくは納入店であるわれわれの負担で修理しなくてはならないのだが、何せいまどきはこういう修理には、出張費だとか技術料だとかで結構取られる。だから必然的に自分たちで出来る限りのことはやらざるを得なくなってくるのだ。酒屋もこれからは、機械類に関するある程度の知識は求められるようになってくるのだろうな。

2006年06月16日

コメント(0)

-

渋谷陽一という人

私が少年の頃からずっと第一線で活躍されている、ロック評論家の渋谷陽一という人がいる。私も学生時代などには彼の文章を何度も目にしたし、彼がDJを努めるFM番組も聴いたりしたことがあった。彼の真骨頂はいいモノとそうでないモノをスッパリと白黒つけて、いいモノはとことん絶賛し、そうでないモノはバッサリと切り捨てる、その歯切れの良さだった。まあ良いものを見極める確かな観察眼は持っておられたと思うが、モノの善し悪しというよりも彼自身の好き嫌いが顕著に出ているような感覚で、そういった姿勢に共感するロックファンからは絶大な支持を得ていたのだが、正直私はあまり好きになれなかった。仮にも「評論家」を名乗るのであれば、常にニュートラルな立場を堅持し、ぶれることの無い基準に沿って大所高所から評していくのが本来の姿ではないか、などと彼よりもうんと若造の私は生意気にも思ったものだった。やがて彼の文章に触れることも無くなっていつしか30年近くの歳月が経ち、先日ひょんなことから渋谷氏のウェブサイトを目にする機会があった。ある種の懐かしさも感じながらしばし眺めていたのだが、その中のコンテンツのひとつである「ライブ・リポート」を読んだところ、私が以前から持っていた渋谷氏のイメージとのギャップにしばし唖然としてしまった。何本読んでもひとつとして「けなしている」文章が見当たらないのだ。まあ意図的に良かったものだけを載せているのかとも思ったが、中には以前の彼ならまったく聴かないだろうと思われるようなアーティストも多数取り上げられており、それらもすべて見事なまでに「ニュートラルな立場で」「主観をあまり交えないで」評されているのだ。まさに30年前に私が注文をつけたような内容に仕上がっているのだ。「渋谷さんも丸くなったなー」と思ったが、30年も経っていれば人間誰しもそうなるのは至極当たり前の話で、一読者にそんなことを言われる筋合いではないと怒られてしまうかもしれないが。

2006年06月15日

コメント(0)

-

刺激になる友

昨日、長男の中学校では早くも期末テストの発表があった。ついこの間(5月下旬)中間テストがあったばかりで、まだ2週間そこそこしか経ってないのにもう期末?、私たちの頃は期末テストといえば7月に入ってからだったのに......、と私としてはちょっと釈然としない(期末テストが終わってから終業式まで、一体何をやるんだろう?)。まあそれはともかくとしてウチの長男、この間の中間テストではまずまずの成績だったようなのだが、彼にとってはこの期末テストに何か期するものがあるようで、以前あれほどのめり込んでいたインターネットのオンラインゲームにも、最近は見向きもしなくなった。何だか人が変わったように、とまでは言わないが、結構やる気になっているのがわかる。何かきっかけがあったのかと妻にそれとなく訊いてみたところ、思い当たるところがあるようだ。別の小学校から来たクラスメートの「A君」の存在だ。A君とは小学校は別だったが幼稚園は一緒で、幼稚園の年中から年長にかけて同じサッカークラブに入っていたからお互い顔見知りだったし、今回同じクラスになってすぐに仲良くなった。ウチの長男は幼稚園の頃から野球に興味があったのだが、野球は小学生にならないと出来ないということで、とりあえずサッカーをしていたのだ。だからムスコはホンの「腰掛け」程度だったのだが、A君はそんなのとは違って当時から「サッカー一筋」でかなり気合が入っていたし、実際他の子とはモノがぜんぜん違っていた。彼の親御さんも熱心だったということもあるのだが、小学校に上がると地元のクラブでは物足りなくなり、隣の県の有名クラブチームに入団した。もちろん名門だけに練習もハンパでなく厳しいし、その上その練習グランドまで行くのに車で片道2時間近くかかるというからオドロキだ。だから夕食などはいつも母親が運転する車の中で、弁当で済ますのだそうだ。そんな練習や試合で週5日もつぶれるというから、はたして勉強などするヒマがあるのかな、とこちらが心配になってしまうほどだ。ところがこのA君、小学校の成績はまあまあ良かったというし、実際この間の中間テストでもウチの長男よりもいい成績を収めている。中学校の部活はテスト発表があってから1週間は休みだったのに対し、そういったクラブチームなどはもちろん試験期間だからといって休みになるはずもない。おそらく学校が終わってからの時間をほとんど勉強に当てられないから、その分授業中は誰にも負けないくらいの集中力で臨んでいるんだろうな。長男も今回初めての定期テストということで自分なりに頑張っていたようだが、それでも期間中サッカーの練習も休まずやっていたA君よりもテストの点が低かったことが、非常にショックだったようだ。でも結果的にそれがいい刺激になっているようで、親としてもA君には感謝しきりだ。常にモチベーションを保つという意味でも、A君のようないいお手本になる友人がいつまでも、そばにいて欲しいと願わずにはいられない。

2006年06月14日

コメント(2)

-

ワールドカップ需要

サッカー・ワールドカップというのは、ウチの商売的にはあまりオイシくない。過去2回の大会でそれは実証済みだ。まず皆が家のテレビにかじりついてしまうので、外に出歩かなくなる。スポーツバーなどというシャレたものがないこの田舎では、歓楽街は静かになるのだ。中には飲み屋ぐるみでテレビ観戦に興じて、盛り上がってる店もあったりするが、たまたまウチのお得意先にはそういったノリのお店はあまりない。そういうわけで特に日本戦のある日の売り上げといったら、いつもより落ち込むことが多い。昨日のオーストラリア戦もおそらく同じだろうと踏んでいた。特にキックオフがPM10時と遅いし、普段の日でも10時を過ぎると来店客も目立って減ってくるからなおさらだろう。ところが昨日はちょっと様子が違った。PM9時台あたりからビールやチューハイにつまみなどを買い求めるお客が増え始めた。それが10時を過ぎると一旦途切れるのだが、しばらくするとまたお客が動き出す。初めはどういうわけかわからなかったのだが、お客と話をしているうちにその理由がわかってきた。ウチの近所にある市民公園に大型プロジェクターが持ち込まれ、そこでサポーターたちが観戦しているそうなのである。ナルホド、そういうことだったのか!なら今後の日本戦も同じようにやってくれれば、ウチとしてはちょっとオイシイなー。あとは日本が勝ってくれれば、試合後には祝杯ということになるだろうから、もう言うこと無しだ。私は店で仕事だから、残念ながらテレビは見れない。その代わりといっては何だが、ネットで試合経過を逐一追った。前半、日本1点リードで終了!もし日本が勝ったらどうしよう?お客が来るかもしれないから、閉店時間(通常なら午前0時閉店)を延ばそうか?そうこう考えているうちに、あれよあれよという間に、オーストラリアに立て続けに3点取られて万事休す!結局「祝杯需要」は望めなかったから、平常通り0時に閉店したのだった。さあ、グループリーグのあとの2試合、何とか頑張ってもらいたいものだ(ウチのためにも?)。

2006年06月13日

コメント(0)

-

高速に乗るか、下を走るか、

昨日は酒販組合青年会の研修会に参加した。場所は飛騨・高山だ。高山といえば長い間、交通の不便な「陸の孤島」というイメージがあって、事実7年前に同じく高山で同研修会が開催されたときにも、ウチから車で4時間近く掛けて走っていった記憶がある。ところがその間に愛知県と富山県を結ぶ『東海北陸自動車道』が、ごく一部の区間を残してほぼ開通し、今では高山市街地のスグそばまで高速道路で行けるようになっている。これにより到達時間は大幅に短縮され、昨日などは往きは3時間弱、復路に至っては夜遅くクルマの量が少なかったこともあって2時間20分ぐらいで走り抜けることが出来た。4時間掛けて走った7年前のときのことを思うと、隔世の感がある。だから今回は研修会が終わったあとの懇親パーティーにもしっかり参加できた(もっとも私は運転手なので飲めなかったが)が、7年前の前回は懇親パーティーなど参加せずにそそくさと帰ったものだ。高速道路が出来て便利になるのは、それはそれで結構なことではあるのだが、味気無いといえば味気無いのもまた事実だ。7年前に高山に行った時は、『東海北陸自動車道』を郡上八幡ICで下りて、そこから一般道をひた走るわけだが、その道は高山へ通じるメイン街道であると同時に、別名『せせらぎ街道』と呼ばれる、とても気分の良い道なのである。その名の通りに渓流に添って走る道なので眺めはすこぶる良く、特にこの時期なら新緑が目に眩しい、格好のドライブコースなのだ。以前なら高山へ向かうなら必然的にこの道を通ることになり、否が応にもこの道の周囲に展開される溢れんばかりの自然に触れながら走ることになるのだが、高速道路の延伸が状況を変えた。いや「状況を変えた」などと、そんな大げさなことを言わなくても、高速道路を無視して『せせらぎ街道』を走ればいいだけのことではある。出来れば私もそうしたい。しかし悲しいかな、これがドライブが目的の旅行であればそういう気にもなるだろうが、今回は途中どこを走るかという問題ではなく、高山で催される行事に参加するのに、いかに朝遅くまで寝ていられるか、いかに懇親パーティーに長く居続けられるか、いかに早く帰って仕事に復帰できるか、それが問題なのだ。ただ私自身一番怖いのは、このまま高速道路の延伸がどんどん進んで、自宅からのいわゆる「日帰り圏」がどんどん拡大していくことにより、少しでも遠くへ行こうとして当たり前のように高速道路を使うことに慣れ切ってしまうことだ。

2006年06月12日

コメント(0)

-

ジャーマン・グッズ

いよいよサッカー・ワールドカップの開幕だ。私自身は普段はそれほどサッカーの試合を見たりしない方だが、やっぱりこのような世界的イベントとなると、その動向は気にせずには居られない。そこで開催国ドイツに敬意を表して、携帯のネックストラップをドイツ仕様に変えた。というのは真っ赤なウソで、これはちょうど1年ほど前に出かけた『愛・地球博』のドイツ館で買い求めたものだ。でももうあれから1年以上経つんだよなー。ただこのストラップ、欧米人用に作られているのせいかやたら長いので、ちょっと私の体型には合わない。そのままぶら下げると携帯がヘソよりも下にいってしまうのだ。でも結構気に入ってて、ずっと愛用しているのだ。

2006年06月10日

コメント(0)

-

下心あるクレーム

私はよく「去年の今頃は何やってたのかなー」と、過去のこの日記を紐解いたりしているが、先日そんなノリでちょうど1年前の過去ログを遡って見ていたら、こんな日記に目が留まった。「一体何処から湧いて出るのか.....」 (2005年6月7日)ウチの店の軒下の蛍光灯にこの時期になると、得体の知れない細かい虫が大量に飛んできて、その虫がドアが開いた隙に店内に忍び込んで、結局蛍光灯の熱で死んでしまうのだが、陳列してある商品の上で死んでたりするもんだから非常に困る、ということだ。毎年これには悩まされ続けてきたのだが、ところが今年は今のところ何とも無い。それなりに手を打った成果が出たのだと思う。まず虫が発生する原因を、ウチの店の前の道路と歩道の間に設けられている花壇に施されている植栽にアリと睨んで、これが手入れもされずに伸び放題になっていることを市にクレームをつけ、早速刈り取らせた。そしていつもなら虫が寄って来てから殺虫剤で追い払うところを、あらかじめ「虫除けスプレー」を散布して、事前予防に徹した。どちらがより効果が有ったのかよく分からないが、とにかく今のところは虫がたかって来ることは無いので、まずは一安心だ。ただ夏場もまだ序の口だから、この先どうなるかはまだ分からないが。しかし歩道の植栽に関しては、私は当初市に対して、「手入れもせずにかえって景観を損ねる」、「住民としても必要を感じない」、「この道の他の箇所ではすでに取り払ってるところもある」、ということを理由に撤去を希望した。ウチとしては、花壇を撤去してもらえればウチに来るお客のクルマが停めやすくなるという、下心もあってのことだったが、それについては一部署で回答が出来ることではないとして、「検討します」という答えにとどまった。もしこれを「自己都合」で部分撤去するとなると、その分の費用はウチが負担しなければならないので、何としても市のおカネでやってもらいたいところだが、また今からいろいろ作戦を考えなくてはいけない。

2006年06月09日

コメント(2)

-

死の商人

来月1日から、タバコ税増税に伴ってタバコの価格が引き上げられる。今日はその販売店向けの説明会に行ってきた。ところでタバコの値上がりというと毎度のことだが、一部のお客が値上げ直前に数カートンまとめ買いをする、いわゆる「仮需」が発生する。おそらく今回もある程度の仮需は起こるだろう。ただウチもまったく予想の付かない仮需のためにやみくもに仕入れるわけにもいかないので現在、月末にまとめ買いをすると予想される方には、予約注文を受け付けている。そうすればある程度の需要の計算が立つというわけだ。さすがに1箱20円、モノによっては30円の値上げとあって、ヘビースモーカーの方々は敏感に反応してこられる。ひとり3~5カートンの予約というのはザラで、中には20カートンも予約していかれた方もいた。もちろん予約したからといって7月以降も旧値で売れるというわけではないので、必ず6月中にお金を払って買って頂かなくてはいけないのだが、そんなにたくさん先銭で買っても大丈夫なの?とこちらが心配してしまうほどだ。しかしこういうタバコなどの値上げ前の予約注文というのは、取ってるわれわれもあまり楽しいものではない。というのもウチで扱っている「酒」にせよ「タバコ」にせよ、あまり度が過ぎると体に害を及ぼす商品だ。特にタバコに関して言えば、マナーを守らない輩の手にかかると、周りの者が間接喫煙の害を被ったり、下手をすると火事なんかを引き起こしたりすることもありうる。だからというわけでもないが、私はタバコを売る立場に居るもののひとりとして、これは決して「煽ったり」「けしかけたり」して売ってはならないものだと思ってきた。そんな商品を、モノが無くなってお客に迷惑をかける恐れがある、という事情があるとはいえ、お客にまとめ買いを勧めるような売り方というのは何だかちょっと心地が悪いのだ。「罪悪感」というほど大それた気持ちでもないが、以前には「俺たちみたいに酒やタバコのような健康に悪いものを売ってるなんて、まるで『死の商人』だな」と、自らを揶揄するようなジョークを飛ばしたこともあり、ひょっとするとまだ心のどこかにそんな感覚のカケラが残っているのかもしれない。もちろんこの仕事にプライドを持っているのも事実だし、だからこそ本当に『死の商人』に成り下がらないためにも、正しい酒の飲み方だとか喫煙マナーだとかの啓蒙活動をしっかりやらなくちゃいけないな、と改めて感じた次第だ。

2006年06月08日

コメント(2)

-

エビス『超超超長期熟成』

昨年の3月24日の日記で紹介したサッポロビールの『エビス超長期熟成』。この日の日記の最後に私は、>私は、といえば、数本取っておいてさらに長期熟成させて飲もうかな、と思っている(^^ゞと記している。実を言うとそういうことを書いたこと自体、すっかり忘れてしまっていたのだが、昨日自宅の冷蔵庫の奥の方で、この『エビス超長期熟成』が1本発掘されたのだ(いかにも『発掘』という言い方がピッタリくるような状況だった)。そこでやっとあの日記を書いた直後に冷蔵庫に入れたことをようやく思い出したのだ。ちなみに製造は2005年2月、賞味期限は2005年10月だが、まあそんなことは別にかまわない。はたしてどんな味になっているか.......。恐る恐るグラスに注ぐ。昨年3月のときと、色合いはそう変わっていないような気がする。そしてグラスを鼻のところに持っていく。ん? 前はやや香ばし気味の華やかな香りが鼻腔ををくすぐったのに、それがない。どちらかといえばちょっと老ねたような香りだ。一口含んでみる。なんだ、この薄っぺらな味わいは!泡持ちも格段に悪くなっている。やたらと苦いばかりで、酸味が増しているのも気になる。前も苦味は強かったが、ふくよかなコクもふんだんに感じられて、その両者がうまくバランスをとっていたように思う。残念ながらそのバランスはとっくに崩れ去っているようだ。こうして私の「エビス『超超超長期熟成』計画」は失敗に終わった。やっぱりいくら「熟成モノ」のビールだからといっても、容器に詰められて出荷された以上、飲むのはやはり早めであることに越したことはないようだ。そして「熟成」という行為はやはり、適切な条件の下で管理されてこそ、初めて出来ることであるということも改めて思い知った。

2006年06月07日

コメント(4)

-

またひとつ風景が変わっていく

ウチの近所のとあるお屋敷が現在取り壊しの真っ最中だ。「お屋敷」などというと当の持ち主の方は「いや、そんなたいそうなものではありませんよ」とご謙遜なさるかもしれないが、われわれレベルの庶民から見れば立派なお屋敷だ。老夫婦が暮らしておられた、築80年とも云われるお宅なのだが、10年ほど前にご主人がお亡くなりになってからは奥様ひとりで住んでおられ、その奥様も3年ほど前に息子さんのいらっしゃる近所に引っ越されてからは、「主無き邸宅」となっていた。売りに出されていたところ運良くスグに買い手が見つかり、ワンルームマンションを建てるべく、現在取り壊しているところなのだ。まあこれも時の流れかといってしまえばそれまでなのだが、私にとってはこの地区を象徴するような、存在感のあるお屋敷だっただけに、取り壊されてだだっ広くなったその一角を見るにつけ、そこはかとない寂しさを感じるのだ。もっとも持ち主の方にしてみれば、ここを手放すのもおそらく断腸の思いだったのだろうから、それに比べりゃわれわれのような第三者の感傷など、取るに足らないようなものだろうが。

2006年06月06日

コメント(0)

-

「オールドネーム」のライブ

TBS系デジタル放送「BS-i」でやっている『HVスーパーライブ』という番組があるが、画質・音質ともになかなか良好な番組なので、私もたまに観たりすることがある。昨日のオンエアは『シカゴ』と『アース、ウィンド、&ファイア』。どちらもかつてはよく聴いたものだが、私はてっきり2時間の枠を1時間ずつに割って、別々のライブを放映するものと思っていた。途中から観はじめたのだが、そのときはシカゴの真っ最中。ところが何曲か演奏したかと思ったら、あれよあれよという間にアースのメンバーたちが加わって、なんと一緒になって演奏し始めたのだ。別々のライブかと思ったら“ジョイント”だったのだ。ところでこの両バンド、ともにホーンセクションをフィーチャーした編成で、それぞれメンバーも多いので、両方足せば相当の人数になる。実際最後の方でステージに立っていたのは総勢20人近くになっていたのではないだろうか。ここまで人数が増えて、出す音が多くなると、必然的に音全体が濁ってきたり、リズムも統一感が薄れて「もたっ」となってしまうものだ。しかし今回のこのライブの場合、シカゴ単独で演っていたときにやや感じられた「しまりのなさ」が、逆にアースが入ってきたことで見事に無くなり、かえって全体的にタイトになった印象すら受けた。そのあたりはさすがのものだ。しかし『シカゴ』と『アース』といえば、同じようにホーンをフィーチャーしているとはいえ、音楽性の面でも私の中では共通項は少なく、ある意味「異質な」取り合わせだと思ったのだが、ジョイントで互いの持ち歌を交互に演奏しているのを見ても、まったくと言っていいほど違和感は感じられなかった。やはり一流のミュージシャンともなれば、多少の音楽性の違いなどさらりと乗り越えていける柔軟性があるのだろうし、元はといえばマスコミやレコード会社が勝手に作った、「ジャンル」というものの呪縛に掛かってしまっているわれわれ聴き手の方が、両者の間に知らず知らずのうちに、壁を作ってしまっていたのかもしれない。なかなかいいものを見せてもらった。ただこの番組で取り上げるアーティストはというと、ドゥービーブラザーズ、ボズ・スキャッグス、TOTO、グロリア・エステファンなどといった、いわゆる「オールド・ネーム」が多く、ましてや収録はごく最近のものなので要するに“全盛期をとうに過ぎたアーティスト”のライブなのである。そのうえ主要メンバーが欠けていたりすることも多く、やや消化不良感が残ってしまうことも否めない。『シカゴ』や『アース』にしても、「えっ、まだ活動してたの!?」と思ってしまうような、メンバーチェンジを繰り返しながらもある意味言葉は悪いが「生き永らえている」ような存在だ。でもアメリカあたりではこうやって各地を転々として、オールドファン相手に昔のヒット曲をメインにして演奏していれば、それなりにお金になるのかな。そういえば最近、『ディープ・パープル』なんかも来日したし、そういう意味では日本のマーケットもいい稼ぎどころなんだろうな。

2006年06月05日

コメント(0)

-

予約するまでもなかった

映画『ダ・ヴィンチ・コード』を観に行った。話題作だし、しかも日曜日でかなり混雑が予想されると思った私は、上映館であるシネコンのHPからできる「インターネットチケット購入システム」なるものを初めて試してみることにした。今まで興味は持っていたのだが、なかなかやってみる機会がなかったのだ。やってみると非常に簡単で、まず自分の希望する日と時間を選ぶと劇場内部の見取り図が画面に出るのだが、大まかにブロック分けされている中で自分の希望するゾーンを指定すると、席番が表示されるようになっている。座席を決定したら、初めての人は続いて氏名・電話番号・メールアドレス・カード番号(支払いはクレジットカードのみだ)を入力する。ひととおりの手続きを済ませると受付番号が出てきて、これで完了だ。映画館に着くと発券機があり、そこでは自分の登録したクレジットカードをスキャンさせるか、受付番号を入力するだけですぐにチケットが出てくるという仕組みだ。しかし混んでいると思っていたからこそ、変な席に座らされるのもイヤだなと思って予約したのに、いざ入ってみると館内は実にガラ~ンとしており、ちょっと拍子抜けしてしまった。上映開始間際までにぞろぞろと入ってきたお客もいたが、それでも最終的には館内の座席の3分の1も埋まっていないような状況だ。一体こんなんでやっていけるんだろうか、このシネコン?肝心の映画の方はといえば、なかなかに意外な展開が次から次へとめまぐるしく展開し、特に原作を読んでいない私にとってはまったく退屈することなく、エンディングまでしっかり楽しむことができた。ただ私はキリスト教にまつわる歴史的な背景や、中世絵画などに関する知識に乏しく、その当たりがよく分かっていればもっと楽しめたのではないかと思った。

2006年06月04日

コメント(0)

-

大抜擢はいいのだが......

中学に進学して、野球部に入部した長男。今までは球拾いから始まって、主に体力づくり中心のメニューだったそうだが、少し前から徐々に守備・打撃などの実技的な練習がメニューが入るようになってきたとのことだ。本人もやはりその方がやりがいがあるようで、最近はわりと喜んで帰ってくる。そして今日の練習試合、何と早くも実戦デビューとなった(しかもスタメンで5番!)。別に2・3年生の部員が足りないわけではなく、上級生を押し退けての大抜擢だ。確かに今の監督さん(=顧問の先生)は、普段から「実力主義」を標榜しておられる方らしいのだが、いくらなんでもそんなの本当にアリ!?、と俄かには信じられなかった。まあ長男に対しては「よかったな」と素直に喜んでやったが、ただ普段からお調子者の長男のこと、これでますます図に乗らないだろうか、というところが気に掛かる。あまり調子に乗ると上級生からのやっかみもあるだろうし、彼には今一度、「謙虚」という言葉を叩き込んでおいてやらないといけないな。しかしさすがに今日は緊張したのか、よほど疲れたらしく帰ってすぐにベッドに倒れこんでしまった。

2006年06月03日

コメント(0)

-

ミスったぁー.....(>_<)

酒税の増減税に伴って、ウチのパソコンの中にある商品マスターの価格を変える作業を、今までコツコツとやってきたのだが、今日ひょんなことでそのやり方自体にミスがあったことが発覚し、今までに価格変更した分の何割かについて、再度やり直さなければいけない事態になってしまった。完全な私の“うっかりミス”だ。まあそれが間違っているから即、業務に支障を来たすというようなことではなく、また時間をかけて直していけば済むことなのだが、せっかくここまでやってきたのに......という思いがあるので、相当凹んでしまった。

2006年06月02日

コメント(0)

-

「言い訳」にもなる「駐禁取締り」

ウチの店の店頭には地元の就職情報誌(フリーペーパー)が置いてあり、2週間ぐらい毎に係の人が交換していくシステムだ。その就職情報誌の会社の営業の方が先日来店し、今月から当店での設置を止めたいと申し出てきた。確かにフリーペーパーだけに、ある程度以上の部数がさばける場所でないと、置いていく方としてのメリットはないが、ウチの場合もコンビニや大型店ほどの集客が有るはずもないので、実際にそれほど多くの人に持っていかれるわけではない。まあそれならそれで仕方ないか、と思っていたのだが、その営業マンが言うには、ウチでの設置を止めたいという原因は、改正道路交通法にあるというのだ。つまり今まで以上に駐禁取締りが厳しくなり、ウチの店の前に車を停めることもままならないし、かといって駐車場も入れづらく(実際ウチの駐車場は入れにくい)、係の人も今までにあちこちで何度となくクルマのボディを擦ったりしていて自信が無い、と言うのだ。理由だけ聞けばもっともなことではあるかもしれないが、「本当はこれからも置いていただきたいと思っているんだけど、これだけ取締りが厳しいとね~」と言わんばかりの、ある種「言い訳がましさ」がどうも鼻に付いて仕方が無い。実際は部数が捌けないから撤退したいと思っているに違いないのに、タイミングよく降って沸いた「取締り強化」をもっともらしく言い訳にすり替えてるような姑息さが見え隠れして、あまり気持ちのいいものではなかった。まあ別にウチの商売に直接響くようなことでもないので、素直に了承したのだが、これからもこのように「駐禁取締り強化」を口実に、何かの頼みごとをするようなケースがいろいろと出てきそうだ。それはともあれ、今日からいよいよ駐禁取締り強化が始まった。初日一日観察していた限りでは、さすがに駐車しているクルマはほとんどない。皆無とは言わないが、それでも昨日までの状況がウソのような静けさだ。ただ例の「監視員」さんも午前中に2回ほど見かけた以外には、まったく見かけていない。絶対数もそれほど多くないようだから、「当ったらアンラッキー」くらいの確率かもしれないが、とにかく油断は禁物。明日からも気をつけて駐車しよう(って言って、結局しているのだ^^;)。

2006年06月01日

コメント(3)

全28件 (28件中 1-28件目)

1