この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。

新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

広告

posted by fanblog

2017年04月20日

イースターのできごと(四月十七日)

イースターの時期には毎年、道路に警察の姿が目に付く。年末年始、夏休みと並んで、普段車を運転しない人が、運転して事故を起こすケースが多く、またイースターのバカ騒ぎでお酒を飲んでそのまま車を運転する人も多いため、事故を減らそうと、厳重な警戒態勢を敷くのである。厳重な警戒体制を敷いて、頻繁に検問で車を止めて飲酒運転の検査を行っても、事故をゼロにすることはできず、今年もイースターの月曜日の夕方の時点で、六人の死者が出ている。

その原因の多くが飲酒運転にあるということで、チェコテレビのニュースでは、飲酒運転で摘発された件数を紹介していた。数年前に、手軽に血中アルコール度数を計測できる機械が導入されたことで、警察が車を止めた場合にはアルコールの検査を行うことが義務付けられた。その結果、飲酒運転で摘発されて罰金を取られ、免停につながる点数を失う人の数も、一年に三万をこえるまでに増えていたのだが、その後減少し始め、昨年は二万件を割るところまで来ていた。

人口一千万人ほどの国で、二万件ということは、人口の0.2パーセントということか。この数字が大きいのか、大きくないのか、他の国の状況を知らないので、何とも言えないけれども、自動車免許を持っている人の数を考えたら、多いと言えるような気がする。チェコの道路は怖いという思い込みからの印象かも知れないけど。

今年のイースターは、土曜日にローマで、いやバチカンでローマ教皇が毎年特別行う洗礼式にチェコ人の女性が選ばれたというのが、大きな話題になっていた。選ばれたのは、シレジア地方はカルビナーの近くのデトマノビツェという小さな町の女性だった。カトリックの洗礼だから、小さな子供だろうと思っていたら、そんなことはなく、たしか40代の女性だった。

生まれたころは、ちょうど共産党政権による「正常化」の真っただ中で、一番キリスト教に対する弾圧が強かった時代だったので、洗礼を受けることができず、家族やその友人がキリスト教の熱心な信者だったので、信者になったけれども、ビロード革命の後もあれこれあってこれまで洗礼を受けずにきたらしい。

その女性が洗礼を受けようと決意したときに、デトマノビツェの神父が、ローマ教皇庁に推薦の手紙を書いたら、教皇による洗礼の対象に選ばれたのだという。チェコでは、隣接するポーランドやスロバキアとは違って、キリスト教の信者はそれほど多くなく、特に若い人たちの中で教会に毎週通っているという人は少ない。その状況が、この件で劇的に変わることはないだろうけれども、過去の資産の返還を求めるだけではないキリスト教の一面を知らしめることにはなるのかもしれない。

土曜日の夜には、毎年恒例になっているチェコテレビとNROSという財団が主催するチャリティーイベント「 ポモステ・デテム 」が行われる。これはプラハで行われるチャリティーコンサートを中継して、その中継中に寄付を募り受け付けるという番組である。日本で昔やっていた「愛は地球を救う」だったか何だったか、テレビ局が主導してのチャリティー番組と似たようなものである。出演する歌手や俳優などはボランティアだというし。ただ集まった寄付で支援する対象が子供たちに限られているところが、特別といえば特別である。

マスコットは、春を呼ぶイースターのシンボルの一つでもある黄色いヒヨコで、ヒヨコの着ぐるみを来た人がコンサートの間、ずっと司会者の脇にいて、何もしゃべらずにゼスチャーで自分の意見を表明している。司会者はチェコテレビのアナウンサーのアウグストバーが、俳優のトマーシュ・ハナークトのコンビで長年務めていたのだが、ハナークが芸能界から足を洗ってからは、毎年登場するのはアウグストバーだけになってしまった。

番組では、出てくる歌手たちが歌を歌う間に、誰が、どんな企業がいくら寄付してくれたかとか、前年に集まった寄付がどのように使われたかとかなどの報告があり。募金活動自体はいろいろな形で一年中行われているようで、その募金活動の様子も紹介される。

このコンサートの際の募金の方法は、以前は会場に設置された電話に電話をかけて、いくら寄付すると言った後で、銀行振り込みという形が多かったと記憶するが、最近は、携帯電話のSMSを使って、30コルナずつ寄付できるようになっているので、この手軽ないわゆるDMSを使う人が増えているようである。DMSのDはチェコ語の「ダル」、つまり贈物から来ているらしい。

このDMSでは、ポモステ・デテムのプロジェクトへの寄付だとわかるように、書くべき決められたコードがあるのだけど、それが「KURE」なのである。マスコットになっているヒヨコはチェコ語で言うと「KU?E(クジェ)」なので、SMS用にハーチェクをとって「KURE」になっているのは、よくわかる。でも、寄付用のSMSに書く言葉が「くれ」というのは、日本人には皮肉が利きすぎていているように思えてしまう。

チェコに来たばかりの頃は、毎年結構楽しみにしてみていたのだけど、最近はちょっとマンネリ感もあって見なくなってしまった。この手のチャリティー番組は、飽きられないように次々に新しい趣向を考えるというわけにもいかないのだろう。

この番組を見ていた時期に寄付をしたことがあるかって? 寄付ってのをこの手の大々的なイベントでするのは苦手なので、このチャリティーコンサートを通してしたことはない。寄付なんてこっそりひっそりやるものである。ただイベントにしてしまった方が集まりがいいという事情はあるだろうから、大々的なチャリティーイベントを否定するつもりはない。願わくは集まったお金が少しでも有意義に使われんことを。

4月18日23時30分。

イースターエッグ プラスチック 卵 ひよこ 5.7cm 72個パック 黄色 たまご たまごカプセル エッグハント

価格: 5,800円

(2017/4/20 07:20時点)

2017年04月19日

プシェミスル家闕史七代−−適当チェコ史3(四月十六日)

伝説によればリブシェとプシェミスル・オラーチの結婚によって成立したプシェミスル家で、歴史的に実在が確認できる人物は、九世紀の半ばに生まれたボジボイ一世である。ボジボイはボヘミアの領主としては最初にキリスト教に帰依した人物で、妻のルドミラとともにモラビアに出かけてメトデイの弟子達の手でキリスト教に改宗したと言われる。当時ボヘミアが大モラバ国の支配下にあったことを考えれば、東フランク王国ではなく大モラバのキリスト教を選んだのは当然だったのだろう。

さて、チェコ最古の歴史書である『コスマスの年代記』によれば、プシェミスル・オラーチとボジボイの間に七人のプシェミスル家の君主がいたらしい。ただし、具体的な事績に関する記事がないため、現在では実在を疑う声が大きいようである。

その七人の名前は、ネザミスル、ムナタ、ボイェン、ブニスラフ、クシェソミスル、ネクラン、ホスティビートである。正直どれも聞いたことのない名前である。せいぜいネザミスルが、オロモウツからぶるのに鉄道で向かうときに必ず通るネザミスリツェという駅の名前を思い起こさせるぐらいだ。プシェミスルとネザミスルで何か関係がありそうには見えるけれども。

名前だけの存在ということで思い起こすのが、日本の皇統でも、初代の神武天皇の後、二代目から何人かは名前と系譜しか残っていないことだ。気になってちょっと調べてみたら、「闕史八代」と言って、二代目から九代目までの天皇をさすらしい。具体的には、綏靖天皇、安寧天皇、懿徳天皇、孝昭天皇、孝安天皇、孝霊天皇、孝元天皇、開化天皇の八人である。『日本書紀』『古事記』にも名前と系譜以外の具体的な事績の記述がないため、実在を疑問視されているようだ。

この八人の天皇の実在、非実在についてはさまざまな説があるが、プシェミスル家の七人についても同様で、古代スラブ人のあがめていた神の名前だとする説もある。実在の根拠としては、十二世紀の初めに書かれた『コスマスの年代記』以下の年代記に記されていることだが、事績に関する記述がないらしいので、根拠としては弱いとしかいえない。

もう一つの証拠とされるものが南モラビアのズノイモにあるらしい。ズノイモのディエ川を見下ろす崖の上に立てられた城の敷地内に古いロトンダと呼ばれるタイプの円形の教会がある。その聖カテジナ教会の内壁に描かれたフレスコ画に、プシェミスル・オラーチなどと並んで年代記に事績の記されていない七人の姿も描き出されているというのだ。

ズノイモはプシェミスル家が、モラビア支配の拠点の一つにしていた町で、その城内の教会にプシェミスル家の君主たちの姿が描かれているのは、不思議はないのかもしれない。ただし、名前だけの七人ではなく別のプシェミスル家の人間を描いたものだという説もあるらしい。

結局、よくわからないという点では、日本の天皇の場合と大差ないようである。そうすると、チェコの場合にも、『古事記』『日本書紀』に八人の天皇が追加されたのと同じような事情があったのかもしれない。日本の場合には、考えられそうなのは、交流のあった朝鮮半島の王朝よりも、建国の時期を古く設定するためだろうか。

そう考えると、プシェミスル家の場合にも、前の支配者であった大モラバ国よりも、家の歴史を古くする必要があったのかもしれない。大モラバ国も、プシェミスル家も歴史に登場してくるのは、九世紀に入ってからで、大きな違いはないのだけど、大モラバ国にはモイミール一世以前の君主についての伝説も残っているようである。プシェミスル家の側としては、結果的にその領土の大半を受け継ぐことになった大モラバ国や、サーモの国よりも、起源を古くすることで、支配の正当性を訴えようとしたのだろうか。

伝説、歴史というものが、権力者の都合によって歪められるのは、何も日本だけではないのである。リブシェとプシェミスル・オラーチの結婚の物語も、後の権力者によって必要とされたものなのだろうが、その詳細を検討するのはやめておこう。

4月17日23時30分。

2017年04月18日

大モラバ国−−適当チェコ史2(四月十五日)

サーモの国が分裂して消えてから、200年ほどたった830年ごろに歴史に姿を現してくるのが大モラバ国である。こちらもチェコ語では「ジーシェ」が使われているが、実態が帝国と呼べるものではなかったことは言うまでもない。チェコの歴史において古代と呼べそうなプシェミスル朝以前の国家は「ジーシェ」と呼ぶ習慣でもあるのかと疑ってしまう。大モラバの君主は、誰が与えた爵位かはわからないけれども、代々チェコ語で「クニージェ」、おそらく侯爵と訳せる爵位を持っていたようだから、大モラバ侯国とでも称するのが正しいのかもしれないが、ややこしいので「大モラバ国」と呼ぶことにする。

歴史的に存在の証明されている最初の大モラバ国の君主は、モイミール一世である。モイミール一世は、現在のスロバキアのニトラ周辺にあった侯爵領を領土に付け加えたと言われている。モイミールの国の中心はべレフラットにあったのだが、このベレフラットは現在のベレフラットとは違うらしい。有力な候補地は、ベレフラットとはモラバ川を挟んで反対側になるウヘルスケー・フラディシュテの近くが挙げられるが、スロバキアのブラチスラバに比定する考えもあるという。

モイミールが846年に没した跡を襲ったのは、甥にあたるロスティスラフだった。もともとは東フランク王の庇護下にあったようだが、大モラバ国の君主になったとたんに手のひらを返し、フランクの影響を抑えることを考え始めたらしい。その一環として、本人も家族もすでにキリスト教に帰依していたにもかかわらず、ビザンツ帝国の皇帝に使節を送り、宣教師の派遣を願い出た。

その願いに応えて大モラバにやってきたのが、ツィリルとメトデイの兄弟だった。二人はスラブ人の言語に堪能であったため、古代スラブ語で教会の典礼を行い、聖書の翻訳を行なった。これは、十六世紀のルターの宗教改革までラテン語以外の使用が許されなかった西方の教会と異なる、東方のビザンチン教会の寛容さを示しているのかもしれない。

ロスティスラフの動きは、東フランクの気に入るはずはなく、東フランク王が大モラバ国に対して再び影響力を持つために選んだのが、ロスティスラフの甥でニトラの侯爵領に封じられていたスバトプルクだった。スバトプルクは大モラバ国最大の君主で、即位後、東フランクの影響から脱するとともに、支配領域を遊牧系のマジャール人の居住するパンノニア地方から、プシェミスル家が台頭しつつあったボヘミアにまで広げた。

スバトプルクに関する伝説としては、日本の毛利元就の三本の矢と同じような話が残っている。死を前にして三人の息子を呼び寄せ、それぞれに三本の棒をまとめて持った場合には、どんなに力を入れても折れないことを確認させた上で、一本ずつ持たせて折らせ、三人で協力することの重要さを教え諭したというのである。

ただし、歴史上実在が確認されているスバトプルクの息子は、父の後を次いで大モラバ国の君主となったモイミール二世と、ニトラの侯爵領に封じられたスバトプルク二世の二人しかいない。三人目の息子は、確認もできない伝説によれば、プレスラフという名前で、ブラチスラバを創設した人物だという。その場合、プレスラフの名前から、ブラチスラバのドイツ語名プレスブルクが誕生したと考えてもいいのだろうか。

スバトプルクは894年に、モラビアではなくニトラ侯爵領内で亡くなり、近くの修道院に埋葬された。一説によれば死を前にして、出家してニトラの近くのゾボル山の麓の修道院に入りそこで亡くなったのだとも言う。とまれ息子のニトラ侯爵スバトプルク二世が、父の遺体を大モラバ国の中心であったベレフラットの一族の墓地に改葬したらしい。

その改葬された場所が問題で、あれこれ説があるようである。一般にはベレフラットの比定地であるウヘルスケー・フラディシュテ近くのサディというところが挙げられるようだが、大モラバ国時代の城塞の跡が発掘されているミクルチツェではないかという説もある。

モイミール二世の代になると、スバトプルクが獲得したボヘミアやパンノニアが大モラバ国の支配から離れ、一度は支配下に置いたマジャール人の侵攻を受けて大モラバ国は、907年に滅亡してしまうのであった。

その後、ボヘミア地方を地盤とするプシェミスル家がモラビアにまで勢力を伸ばしてくるのだが、マジャール人の勢力範囲に入ったスロバキアが、ボヘミア、モラビアと再び一つの国を形成するのは、1918年のチェコスロバキア第一共和国の成立を待たねばならなかったのである。

4月15日23時。

適当ではなくてちゃんとした歴史を知りたい方はこちらを。4月17日追記。

価格: 885円

(2017/4/18 07:10時点)

2017年04月17日

サーモの国−−適当チェコ史(四月十四日)

東のほうから移動してきたチェフとその仲間達は、中央ボヘミアにあるジープ山のふもとに約束の地を見つけ、そこで移動をやめて定住を始めた。そのチェフの何世代か後の子孫にリブシェがいて、リブシェが畑を耕していたプシェミスル・オラーチを自らの夫として選んだことで、後のボヘミア王家のプシェミスル家が誕生するというのが、伝説の概要である。

その伝説を除いて考古学的な話から歴史を語ると、現在のチェコの領域に最初に住んでいたのは、ケルト人の諸部族で、そのうちのひとつボイイ族の名前からボヘミアというチェコの西半分をさす地名が誕生したことを知っている人は多いだろう。ケルト人が西に去った後、ゲルマン人が現れ、古代ローマ帝国とゲルマン人居住地の境界地域となる。オロモウツがシーザーによって建設されたという伝説もそのあたりの事情を反映しているのだろう。

簡単に言えば、ゲルマン人がローマ帝国内に移動し、ローマ帝国が滅びた後にこの地に入ってきたのが現在のチェコ人の直接の祖先となるスラブ人である。そのスラブ人のうち一番西側にまで進出してきた部族をまとめた最初の国が成立したのが、七世紀の前半のことだった。

チェコ語で、「サーモバ・ジーシェ」と言うように、その国の支配者となったのは、サーモという人物であるが、スラブ人ではなく、ゲルマン人の一派フランク族の商人だったらしい。そして、「ジーシェ」という普通は、ロマー帝国などの「帝国」を表すのに使われる単語が使われているが、実態は帝国と呼べるような強固なものではなく、西スラブ人の諸部族の連合体のようなものだったようである。諸部族の上に立つ存在としてフランク族のサーモを据えたということなのだろう。妻が12人いたという伝承を参考にすれば、サーモの許に集った有力部族が12あったということなのかもしれない。

もともとは、624年ごろに東方から侵入してきた遊牧民アバール人の攻勢に対抗して作られた連合のようだが、アバール人の撃退に成功すると、今度は西のフランク王国からの圧力にさらされることになる。サーモに率いられた西スラブ部族は、630年にフランク王のダゴベルト一世の軍勢を、ボガスティスブルクの近くで行なわれた戦いで破り、独立を確保した。

サーモは、その後、658年ごろまで生きていたようなので、ほぼ35年にわたって、西スラブの諸部族を率いたということになる。サーモの死後は、一代の英雄の後継者は生まれず、サーモの国は各部族ごとに解体されたのか、歴史の中に消えてしまうのである。

では、サーモの国の中心がどこにあったのかとなると、正確なことはわかっていない。本拠地とされるボガスティスブルクは、一般に西ボヘミアに比定されているが、今日のモラビア地方や、スロバキアのブラチスラバ、オーストリア、ドイツのバイエルン地方などに比定する研究者もいるらしい。ただ、サーモの国が東は、今日のスロバキアから、モラビア、ボヘミアを経て、西はバイエルン地方の一部まで、北はドイツ国内のスラブ人居住地域のラウジッツ地方から、南は現在のオーストリアの一部という広い範囲を支配下におさめていたことは確かなようだ。

現在のチェコとスロバキアの領域にまたがっていたと考えられているだけに、後に続く大モラバとともに、チェコスロバキアの前身のようなものとされることもあったらしい。過去に存在した歴史的に存在が証明された国が政治的な解釈を受けたということなのだろう。

そして、この辺りでは最初の国と呼ばれる存在だけに、その中心がどこにあったのかという問題は、考古学的、歴史学的な問題であるだけでなく、民族感情ともかかわる微妙な問題になっているようだ。ちょうど、日本の邪馬台国の所在地の比定が、地域感情と密接に結びついているのと同じように。九州の人間としては、九州以外に邪馬台国を比定した説は、どんなに説得力があっても認めることはできないし、サーモの国も続く大モラバ国もモラビア地方にその中心があったと、何の根拠もなく断言しておく。

4月15日17時。

価格: 9,720円

(2017/4/17 07:13時点)

2017年04月16日

『単一民族神話の起源』( 四月十三日)

日本には、日本人以外の民族は殆ど住んでおらず、そのおかげで全国的に均一な社会となっているというのが、日本を単一民族国家として規定する人たちの考え方である。

個人的に、この考え方に最初に触れたのは、中学生の頃、1980年代の半ばに当時の中曽根首相が、日本社会とアメリカの社会を比較する文脈で、日本の優れた点として発言したことで、国内外から大きな批判を受けたときのことだ。当時はへえそんなものかとしか思わなかったのだが、左翼がかった社会科の先生が、声を大にして批判していた。「北海道にはアイヌ民族がいて、沖縄には琉球民族がいる。それに在日韓国人や朝鮮人がいるのに、単一民族とはどういうことだ」というのだ。

このときは、いや今でもかもしれないが、国籍をもとにしての日本人と、民族性に基づいての日本人の区別がはっきりついていなかったから、沖縄の人が日本人じゃないというのは変な話だと思った記憶がある。沖縄についてしか感想を抱かなかったのは、九州の人間にとってアイヌ民族というのはピンと来ず、身近にいわゆる在日の人もいなかったからだろう。

それで、日本が単一民族国家だという考え方は、右の人たちが日本の優れたところとして社会の均一性を主張する際に使われ、左の人たちが、それに対してアイヌ民族などを持ち出して批判するものだというのが頭に刷り込まれた。90年代に入ってからの出来事も、そこから大きく逸脱するものではなく、単一民族説=右翼、多民族説=左翼という構図は歴史的にも、つまりは戦前、戦中にも適用できるのだと思い込んでいた。

この時点では、国籍上日本人でありながら、国内の少数民族として規定しうるアイヌ民族や琉球民族と、国籍からして外国籍である在日韓国人、朝鮮人を一緒くたに扱うことに対する疑問すら感じていなかった。それに、中曽根首相が批判に対してどのように反論したのかも全く記憶にないし、外国人でも、日本国籍を取れば日本人になるぐらいの意識しかなかった、民族主義とか、民族自決主義なんて言葉を、今にして思えばその意味もわからないままに振り回していたものである。

この思い込みを粉砕してくれたのが、本日取り上げる小熊英二氏の『単一民族神話の起源』である。著者は、明治維新以来のさまざまな論者の日本人、日本民族に関する言説を分析し、日本人がその起源をどのように意識していたのかを歴史的に明らかにする。

著者によれば、日本には古来現在の日本人につながる民族しか住んでいなかったとする単一民族説と、原住の民族に、移民、もしくは征服のために日本にやってきたさまざまな民族が混ぜ合わさることで誕生したとする混合民族説の対立は、すでに十九世紀の終わりに形成され、その枠組みは現在でも大きく変わらないのだという。

簡単に戦前の動向をまとめると、日本がまだ欧米の列強に対して劣っているという意識を持っていた時代には、単一民族説が強く、それが日本国内の他民族を排除する論拠となっていた。それに対して、日清、日露戦争を経て国力に自信がついてくると、日本人は日本にやってきた他民族を同化してきたという主張が有力になり、それが日本人の優秀さを主張する根拠となる。

その後、台湾や日韓併合などで、大日本帝国内に異民族が存在するようになると、他民族支配の根拠として日本人の多民族起源が使われるようになる。本来日本人を天皇家の子孫が日本中に広がったものと規定していた国体論も再編を余儀なくされ、他民族を養子に取るとか、婚姻関係から日本民族に包摂できるとかいう論理が生まれる。それが日本民族は世界中の民族をその庇護下に置いて同化しなければなければいけないという方向に向かう。

つまり、日本には古代から日本民族という単一の民族しか住んでいないという考えかたでは、台湾と朝鮮半島を領有した日本の現実に対応できなくなり、拡大を志向する帝国の論理として、日本人は多くの起源を持つ混合民族であるという考え方が選ばれたのである。醜悪なのは、その理論が、日本人の祖先となった人たちの住む地域への侵略の理論として使われたことである。

ただし、この手の民族論を差別解消のための理論として使おうとした人たちもいた。現在でも根強く残る在日韓国人、朝鮮人への差別に対して、古来多くの渡来人が朝鮮半島からやってきて日本人の中に入り込んでいること、その中から天皇の生母になった人もいること、天皇家の先祖が大陸から朝鮮半島を経て日本に渡ってきたという説があることなどを理由に、その不当性を訴える人たちがいるのと軌を一にするのであろう。

しかし、ともう一度ひっくり返さなければならないのは、日本人が朝鮮半島からやってきたという説、つまり日鮮同祖説は、日本が朝鮮半島で露骨な同化政策を行なう根拠となった過去があるからである。日本人にとっては新しい差別解消の理論のように見えても、朝鮮半島の人たちにとっては、忌々しい日本化教育を思いこさせて、本人は支援しているつもりでも、反感を買うという結果をもたらしているかもしれない。

戦後になると、大日本帝国時代の政策への反省から、古来日本には日本民族だけが住み続けているという単一起源の日本民族説が優勢を占めるようになったようだ。そこには、戦前のことはろくに検証するとなくすべて悪として否定することで済ませてしまった日本の戦後というものが反映しているのだろう。

そして、もう一つ忘れてはいけないのは、単一民族国家と言った場合の単一民族が、単一起源の民族をささない場合があることだ。つまり、単一民族といいながら、実質は戦前の混合民族説と変わらないのである。80年代に強く批判された中曽根首相の発言も、多民族が同化されて均一化したという意味での単一民族を意識していたらしい。

戦後の日本が自信をなくしていた時代には、日本民族の単一起源説が優勢を占め、経済成長を遂げて国力に自信がついてくると、それが右翼を批判するものであったとしても、日本の多民族性を強調する考え方が台頭してくるというのは、明治維新期の動向と類似していて興味深い。この事実は、かつて思い込んでいた単一民族説=右翼、多民族説=左翼という構図が何の意味もないものであること、日本を単一民族だと発言した人間を、日本国内の他民族の存在を理由に批判することの不毛さを示している。

以上が『単一民族神話の起源』を読んで考えさせられたことである。特に読み返すことなく記憶に基づいて書いたので誤解しているところもあるかもしれない。それにしても、戦前の議論の方が噛み合っているような気がするのは、気がするのは気のせいだろうか。最近は、単一民族説は批判しておけばいいというような短絡的なマスコミが多いような気がする。

戦前の民族を巡る議論を知る人たちが、ほとんどいなくなってしまっている以上、戦前から続く新聞社、出版社などが、自らの過去を振り返った上で、つまりは戦前、戦中、戦後を通じて自社で発表した民族論を通時的に検討し、その正当性、時代背景などを分析、反省した上で、新たな民族論を打ち立てる必要があろう。それが組織によって違ったところで、少なくとも建設的な議論の入り口には立てる。そうしなければ、単一民族説であれ、混合民族説であれ、多民族混住説であれ、悪用されることを防ぐのは難しい。

4月14日23時30分。

この本については、もう少しまともなことが書けると思っていたのだが……。4月15日追記。

単一民族神話の起源 〈日本人〉の自画像の系譜/小熊英二【2500円以上送料無料】

価格: 4,104円

(2017/4/17 07:18時点)

2017年04月15日

ラファイエットのオロモウツ(四月十二日)

オロモウツのホテルを探したときに、ホテル・ラファイエットというのを見つけて不思議に思った人はいないだろうか。町の中心からはちょっと離れた住宅街の中にある知る人ぞ知るという感じの小さなホテルだけれども、知り合いに泊まった人がいないので、中がどうなっているのかはわからない。高級そうな感じはするけど。オロモウツでは、他にもドルニー広場から、テレジア門に向かう通りがラファイエット通と名付けられている。

では、アメリカの独立戦争とフランス革命で名前をはせたラファイエットとオロモウツにどんな関係があるのかというと、以前オロモウツを取り上げてドキュメンタリー番組で、ラファイエットがオロモウツの城壁の壁の中にあった牢獄に収監されていたことがあると言っていた。そのときは特に関心もなかったから、フランス革命の前にハプスブルク領にやってきて、何か革命的活動でもやって逮捕されてすぐ釈放されたのだろうと考えて済ませていた。

そもそも、ラファイエットって何したんだったっけ。高校の世界史の授業のフランス革命のところでは、カタカナの本流に圧倒された記憶がある。結構頑張って真面目に覚えたはずなんだけど、固有名詞は残っていても、それが何なのか誰なのかはっきりしない。ジャコバン、ジロンド、ロベスピエール、テルミドールなどなど。さすがにルイ16世、マリー・アントワネットに、ナポレオンの果たした役割は大体わかっているけどさ。

ということでちょっと調べてみたら、フヤイン派というのの領袖としてパリ国民軍の司令官になったと書かれていた。フヤイン派というのは記憶にないけど、軍の司令官として失態を犯して失脚したのだっただろうか。

カレル・クリルのレリーフに気づいたときに、共和国広場の一角、聖母マリア教会の隣の建物の壁にラファイエットのレリーフがあることを思い出して、書かれていることを読んでみた。それによるとラファイエットがオロモウツで牢獄に入っていたのは、1794年から1797年のことだったらしい。と言うことはフランス革命の後である。失脚した後に亡命したか、フランス革命に対する干渉戦争の際に捕虜になるかしたのだろうか。

この場所に記念のレリーフが最初に設置されたのは、1928年9月9日のことで、1938年にナチスドイツがチェコスロバキアに侵攻して、ボヘミア・モラビア保護領が設置されたあと、レリーフは撤去され破壊されたらしい。自由の闘志としてのラファイエットを顕彰することは、ナチスドイツに対する抗議につながったのかもしれない。

同じテキストが刻まれた新しいレリーフが製作され、再び設置されたのは1997年9月のことだった。これはラファイエットの出獄200周年を記念してのことだったらしい。オロモウツ市や地方の役所だけではなく、ホテル・ラファイエットの経営者も、この新しいレリーフの作成に協力したと言うことが、下に設置されたもう一枚のレリーフに記されている。

ラファイエットとオロモウツの関係についてチェコ語で書かれたものを斜め読みしていたら、面白い話が出てきた。ラファイエットは、オロモウツの監獄に収容されてすぐの1794年11月に脱獄に成功したらしいのだ。ラファイエットが捕まったことを知ってイギリスとアメリカから、二人の人物が解放のために、わざわざオロモウツくんだりまでやってきて、脱獄の手引きをした。残念ながら三人ともすぐに捕まってしまう。ラファイエットが捕まったのはオロモウツから少し北に行ったシュテルンベルクだったらしい。

イギリスとアメリカからやってきた二人は、両国の政府とフランス政府の抗議によってすぐに釈放されたというが、ラファイエットだけは牢獄に残された。ただし、高名な囚人への配慮だったのか、家族を呼び寄せて牢内で生活することを許されたらしい。完全な囚人扱いではなかったのかもしれない。

そして、1797年にラファイエットが釈放されたのは、ナポレオンの命令によるらしい。当時はヨーロッパ中がナポレオンに震撼させられていた時期だから、内政干渉なんてことも言わずに唯々諾々と従ったのだろう。ナポレオンの側としては、ラファイエットを釈放させることで恩を売り、革命の英雄を自らの陣営に迎え入れようという下心があったのだろうか。

フランス王の宮廷で教育を受けたカレル四世もそうだけれども、必ずしも近いとは言えないフランスとチェコの間には、意外と密接な関係のあったことに驚いてしまう。この辺の国を超えたつながりというのも日本にいたのでは、実感しづらいものである。

4月13日23時。

昨夜も今朝も投稿に失敗。何がいけなかったのだろうか。4月15日追記。

2017年04月14日

オロモウツ観光案内2——カレル・クリルのレリーフ(四月十一日)

昨日の記事はまじめに、本当にまじめに書いたので本日はかるく、ちゃらんぽらんに書いてみよう。前回書いたって言っても先月の話になるけど、バーツラフ広場からトラムの通る通に出て右に曲がって、共和国広場のほうに向かう。バーツラフ大聖堂に背を向けてトラム通と平行している細い道を突き当りまで行って左に曲がってもいいけど、とにかくトラム通に出て共和国広場に向かって歩く。

最近その道を歩いていて気づいたのが、右側にあるウ・フベルタというレストランの入っている建物の壁に、カレル・クリルを記念したレリーフが設置されていることだ。このレストランというよりは、飲み屋と言いたくなるお店は、確かサマースクールの指定のレストランの一つで、しばしば通った記憶がある。当時はどちらかと言うと、煙草の煙の充満する安さを売りにするようなお店だったのだけど、改装されてこぎれいなレストランに変わったとビール好きの知人が言っていたが、改装されてからは行ったことがない。

カレル・クリルは、日本ではほとんど知られていないに違いない。ただ、ビロード革命のときにハベル大統領と一緒に歌を歌っていたギターを持った髭のおっさんと言えば、あの人かと思い当たる人もいるかもしれない。同じく歌手のマルタ・クビショバーとともにビロード革命でチェコスロバキアが変わったことを象徴する人物だった。

クリルの存在を知ったのは、最初に参加したサマースクールのときだっただろうか。先生がチェコの歌を聴くならこの人の歌を聞けといって紹介してくれたのだ。この人の歌は、言葉の正しい意味でのプロテストソングである。1968年8月22日、ワルシャワ条約機構軍がチェコスロバキアに侵攻してきた夜に、軍隊による制圧を目にしながら書かれたという「 Brat?í?ku, zavírej vrátka 」なんか、あのとき授業中に聞いて、完全に理解できたわけではないけれども、心が震えるような歌詞に歌いっぷりだったのを覚えている。

プラハの春のあとのいわゆる正常化が始まった後、クリルは1969年には、西ドイツへ亡命する。確か自動車工として働きながら、音楽活動を続けたらしい。その音楽はラジオ局自由ヨーロッパの放送を通してチェコの人たちも聞くことができ、共産主義に疲れ果てていた人々にとってはある意味反共のシンボルとなっていたらしい。

ビロード革命の際、1989年11月末に廿年ぶりにチェコに帰国したわけだけれども、民主化後のチェコスロバキア社会の動向は、クリルを満足させるものではなかったようで、再びドイツに戻ってしまう。そして1994年にミュンヘンで、49歳で亡くなってしまう。ビロード革命でチェコに帰国した亡命者のシンボルとしてクリルをさんざん利用した政治家たちは、ほとんど葬儀に参加しなかったらしい。葬儀自体はプラハで行われたというのにハベル大統領も出席しなかったのである。

ときにギターを持つ詩人とも言われるこの希代のフォーク歌手は、チェコにおいては孤高の隔絶した存在である。同じくフォーク歌手のノハビツァが、強制されてとはいえ、秘密警察の協力者名簿に名前が残っており民主化後の社会をもうまく泳いでいるのと比べると、クリルの生き様は、激しくそしてすがすがしい。保身のために共産党に擦り寄る奴らにも、体制が変わったとたんに手のひらを返して拝金主義者に成り下がった奴らにも、「くそったれ」と罵倒して国を捨てたのだ。

実際に身近にいたらちょっと感情の激しすぎる困った人だったかもしれないが、遠目に見る限り其の颯爽とした生き様は、かっこいいしあこがれてしまう。だからこそクリルは今でもチェコ人にとって特別な、曲が頻繁に流れるというわけではないけれども、特別な存在になっているのだろう。

ウ・フベルタの壁のレリーフには、カレル・クリルが、若いころこの建物の中にあったデックスという名前のクラブで音楽活動を始めたということが書かれている。クリルは実はオロモウツから遠くないハナー地方のクロムニェジーシュの出身らしいのだ。それもこれも含めて知らんかったぜ。

久しぶりにクリルの曲が聞きたくなったんだけど、アルバムは持っていないのだった。サマースクールでイタリア人の参加者が、PCのハードディスクにネットでダウンロードしてきたものがたくさん入っていると言っていたのをコピーさせてもらっておけばよかったぜ。当時はまだUSBメモリーも一般的ではなかったから、無理だったかな、やはり。

またなんか失敗した感が強いなあ、今日の記事。

4月12日23時。

何これ? カレルチャペックのティータイムセット? チェコのお茶ってことだろうか。4月13日追記。

【送料無料】カレルチャペック ティータイムパレット ベストセレクション 5種×4P【紅茶】【trytag】

価格: 2,300円

(2017/4/14 05:42時点)

感想(0件)

2017年04月13日

与謝野晶子の『源氏物語』4(四月九日)

承前

論文「『源氏物語』と与謝野晶子」に挙がっている「紫式部考」は、金尾文淵堂から、『新訳源氏物語』、『新訳栄華物語』に次いで大正五年(1916)に刊行された『新訳紫式部日記、新訳和泉式部日記』の冒頭に収録されたものらしい。

天弦堂書店から大正六年に刊行されたエッセイ集『我等何を求むるか』に収録された「紫式部の考証」(212-214頁)に、その旨が書かれ、その目的を「在来の不正確な伝記に多少の補正を試みようとした」と述べている。

「紫式部の考証」には、「其後気の附いたことを」書いたというのだが、中心となっているのは、紫式部がまだ子どものころに、母親と一緒に仕えていた主君についてである。ここで晶子は、いくつかの根拠を挙げて、冷泉天皇の中宮であった昌子内親王ではないかという推定をしている。ちなみに、昌子内親王は朱雀天皇の娘で、冷泉天皇とは従兄弟の関係になる。

それから紫式部の父にあたる藤原兼輔が「堤中納言」と呼ばれたこと、『枕草子』の別名に『清少納言物語』があり、『和泉式部日記』が『和泉式部物語』とも呼ばれ、物語の題名には著者名前が入ることが多いことから、本来の『堤中納言物語』は、藤原兼輔の自伝的な小説で、今日の兼輔の登場しない『堤中納言物語』は偽作であろうと言う。

この『我等何を求むるか』には、「ロダン翁に逢つた日」(101-110頁)という文章も収録されており、それによれば、与謝野夫妻がロダンと面会したのは、「一九一二年(大正元年)六月十八日の午後」である。『新訳源氏物語』のあとがきに書かれた『新訳源氏物語』を献呈したというのは見えないが、ロダンとの対面が晶子にとって感動的なものであったことはよくわかる。四男に「アウギユスト」という名前をつけたことをロダンに報告したら、喜んでくれて祝福の手紙まで送ってくれたのだという。

同じく大正六年に書かれた「紫式部の伝記に関する私の発見」という文章は、実見できていないのだが、幸いその要約を「 森の源氏物語余談 」というホームページで見つけた。これを読むと、これまであれこれ書いていた紫式部に関する論考をまとめ、家系についても記した紫式部の伝記になっている。この時点でも、まだ『源氏物語』の作者としては、紫式部しか考えていないようである。

雑誌「太陽」の昭和三年一月号から三月号に掲載されたという「紫式部新考」も原文を実見することができなかったので、部分的に引用されたネット上の記事を参照した。「 pearlyhailstone 」というタイトルの古文を専門とする人のブログである。具体的な記事はそちらを見てほしい。

『源氏物語』の執筆順に関して、「箒木」から書き始められたというのは、以前の論と変わらないが、「桐壺」が書かれたのが大正五年の段階の全てを書き上げた後最後に序のような形で書いたという考えから、「よほど後に至って」というものに変わっている。これは、作者について紫式部の単独執筆説から、複数作者説に転向した結果と言えるのかもしれない。

作者については、『源氏物語』を「桐壺」から「藤裏葉」に至る三十三帖と、「若菜」以後の二十一帖に二分した上で、前半を紫式部の作とし、後半を他人の補作であると推定している。その補作者については、紫式部の娘である太宰三位しか考えられないという。

晶子も書いている通り『源氏物語』のうち末尾のいわゆる「宇治十帖」を後世の補作として、其の作者に娘の太宰三位をあてる説はある。また、「若菜」以後を第二部として、「藤裏葉」までとは分ける考え方もある。しかし、「若菜」以後を太宰三位の補作だというのはかなり大胆な説であるような気がする。この説に対する研究者側の反応が知りたいところではある。

とまれ、大正年間の紫式部単独作者説から、昭和に入って複数作者説に転向しているわけで、そのきっかけの一つとして、「日本古典全集」の編纂のための古典研究があったのではないかと言いたくなる。その意味でも、『源氏物語』第五巻を読んでみたいのだけど、国会図書館早くデジタルライブラリーで公開してくれないかなあ。

次はやっと『新新訳源氏物語』である。さて、次で終わるか。

4月9日23時。

2017年04月12日

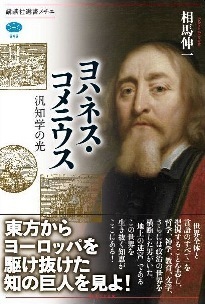

『ヨハネス・コメニウス 汎知学の光』の刊行を寿ぐ(四月十日)

いよいよ本日発売である。と言ってもこの記事を投稿するのは、チェコ時間で十二日深夜、日本時間の十三日の朝になるし、今日中に書き上げられるとも限らない。すでに日本時間では十一日だし。(結局順番を入れ替えて一日早く投稿することにした。本当は昨日投稿したかったのだけど書きあがらなかったのである。4月11日追記)

書名に現れるコメニウスは、もちろんチェコ語のコメンスキーのことである。残念ながら日本ではラテン語名の方が有名であるため、コメンスキーと言ってもぴんと来ない人の方が多いのだろう。コメニウスというのは、教育学においては必要不可欠な名前で、教員採用試験にも頻出するらしいけれども、チェコ人であることを、モラビアの出身であることを、どのぐらいの人が知ってくれているのだろうか。

昔はせいぜい平凡社ライブラリーの『世界図絵』ぐらいしか手に入らなかったコメンスキーの著作が、近年相次いで日本語に翻訳されて刊行が進んでいる。『地上の迷宮と、心の楽園』『覚醒から光へ』『パンパイデイア』なんて本まで、決して安くはないとはいえ、確実に手に入るのである。いい時代になったものである。

しかし、とそこで考える。果たして自分は、近年縁のある日本のコメンスキー関係者と知り合う前からこれらのコメンスキーの著作について知っていたのだろうか。答えは、おそらく知らなかったになる。『世界図絵』の解説で名前ぐらいは目にしていたかもしれないけれども、それが自分の知識として頭の中に入ってはいなかった。

いや、そもそも、コメンスキーについての基礎的な伝記事項さえろくに知らなかったのだ。今でもそれほど詳しいといえないので、コメンスキーを研究している方たちと話すときには、頓珍漢なことを言ったり質問したりしてしまっているはずである。穴があったら入りたい。

そんな困った状況で、あれば読みたいと渇望していたコメンスキーに関する概説書、しかも教育者、哲学者としての側面以外にも、宗教学者、政治家など、コメンスキーを多角的に捕らえて解説した本が出るというのである。期待しないわけにはいかないじゃないか。

今の自らの状況をふりかえると、あるかなきかの知識を基に、研究者たちと話をし場合によっては通訳し、その中で得た知識を基に会話や通訳を続けるという知識の自転車操業状態である。コメンスキーに関する知識も、基本的なことは知らないくせに、妙に細かいことは知っているという非常に偏ったものになっているはずだ。それもこれも、コメンスキーの伝記が日本語で読めないのが悪い。チェコ語でなら読めるのだろうけれども、人名の海におぼれて理解不能になるのは目に見えている。だから、今回出版されたこの本は、本当に本当に待望の一冊だったのだ。これを読めれば少しはマシになれるはずである。

実は著者とは縁があって何度かお目にかかって、お話をさせてもらったことがある。その際にこの本の構想と内容をちょっとだけお聞かせいただいた。その話を聞いただけでも、読みたいと思わされたし、講談社の編集者が書いたという内容説明も簡潔的確、かつ魅力的にまとめられており、編集者が編集作業のために読んだ際の感動が表れている。読むことに厳しい編集者をうならせる本は、幸せな本である。ならば、もう読むしかない。

不満は二つだけ。一つは書名のコメンスキーの名前に、「アーモス」が入っていないこと。書名は簡潔なほうがいいのだろうけれども、著者がときどき口にされる自分の名字のアナグラムがアーモスになるというお話が大好きなのである。著者とコメンスキーの運命的なつながりを感じさせるために、無理をしてでも「アーモス」を入れてほしかった。各章にくすぐりのような小ネタを入れたと仰る著者のことだから、本の中には出てくるのだろうけど。

それに、チェコ語でも、アーモスを抜いて、ヤン・コメンスキーと言われると、どうにもこうにも落ち着かない。やはり、名字だけでコメンスキー、名前も使うならヤン・アーモス・コメンスキーでないとしっくりこないのである。将来文庫化されるときには、「アーモス」を追加してもらえるようにお願いしておこう。

もう一つは、本の帯に書かれた「東方からヨーロッパを駆け抜けた」という惹句である。ここにはヨーロッパというと、せいぜいイギリス、フランス、そしてドイツ、イタリアくらいしか思い浮かばない日本人の一般の意識が反映している。

しかし、地図を見れば、チェコは、いやモラビアだけを取り出しても、ヨーロッパの東方と呼ぶには、西にありすぎることは明白である。ヨーロッパといえば、本来ロシアのウラル山脈までを指す言葉なのだから。仮にロシア正教圏の旧ソ連をヨーロッパから除外するにしても、コメンスキーの出自について「東方から」と言うのは無理があるような気がする。コメンスキー自身の移動も、カトリック色の強かった西へというよりは、プロテスタントの多かった北へ向かった印象であるし。

本来神聖ローマ帝国を形成する領邦の一つであった現在のチェコが、ヨーロッパの東側に分類されるようになったのは、第二次世界大戦後のことであり、地理的な分類というよりは政治的な分類だった。それを考えると、冷戦期の世界観が現在に至るまで日本人のヨーロッパへの認識に影響を与え続けているということなのだろう。これは、チェコに来たばかりの頃に、チェコのことを「東ヨーロッパ」と言って、チェコの人たちに嫌がられた自分自身への批判でもある。

高校で世界史を学び、チェコが神聖ローマ帝国の一部であったという知識はあっても、冷戦期の東側、西側という思い込みの強さから、それを実感することはできていなかった。チェコ人がよく言う「チェコはヨーロッパの中心」というのは、言いすぎだろうが、歴史的に考えれば、ヨーロッパの東と西の境界のすぐ西にあるのがチェコなのだ。コメンスキー自身も『世界図絵』のヨーロッパの章の地図でチェコを中心より西側に描き出しているし、「東方から」と言われるのは不本意だろう。

だから、コメンスキーの思想だけでなく、その生涯をも歴史的な背景と絡めて説明されるこの本を読めば、「東方から」という部分に違和感を感じることだろう。それが、冷戦期から引き続くヨーロッパ観を多少は改めることにつながるかもしれない。そんなこともひそかに期待している。

ところで、多面的なコメンスキー像の中には、チェコのH先生が教えてくれたさすらいの飲んだくれとしてのコメンスキー像も含まれているのだろうか。まあ、それは読んでのお楽しみというやつである。

4月11日15時。

しかし、講談社も、学生時代に学術文庫の『風土記』には泣かされたけど、たまにとんでもなくいい仕事するよなあ。 著者のブログ には出版の経緯なども記されているので、興味のある方はぜひ。4月12日追記。

タグ: 講談社

2017年04月11日

チェコスロバキアリーグ発足せず(四月八日)

チェコのハンドボール協会が、スロバキアの協会と進めてきていた来シーズンからの共同リーグだが、今年の九月からは開催されないことが最終的に決定した。

結局、九月からのリーグへの出場申し込みをしたのが、ズブジーだけだったというのが決定的だったようだ。協会側は、チェコのクラブレベルのハンドボールのレベルを向上させると同時に、チェコスロバキアリーグになることで、メディアの注目も集め、さらにはスポンサーも集めやすくなると皮算用していたようだが、新リーグのメインスポンサーも決まらない状態で、そんなことを言われても、クラブ側としては、信じきれなかったようだ。

チェコにおけるサッカー、アイスホッケー以外のチームスポーツへの冷遇は、七時のニュースの後のスポーツニュースを見ていれば、すぐわかる。サッカーやアイスホッケーだと、二部リーグの試合でも注目に値するものがあれば、報道の対象となる。それに対して、ハンドボールやバスケットボール、バレーボールなんかは、普段のリーグ戦の結果が報道されることは滅多にない。優勝争いに関係する試合か、チェコテレビで中継した試合ぐらいである。サッカーやアイスホッケーの試合がないときに埋め草的に報道されることはあるか。

状況は、チェコとスロバキア共同でリーグを開催している女子ハンドボールも同じである。リーグのレベルが上がったかどうかはわからない。代表は強くなっているような気がするが、それは、国外に移籍して成長した選手のおかげという面が大きい。しかし、メディアへの露出は、男子以上に少ない。男子はまだ日曜の十時半からの試合が、ある程度定期的に放送されるけれども、女子リーグの場合にはそれもない。

クラブチームの女子の試合が放送されるのは、モストや、オストラバのポルバが出場したヨーロッパのカップ戦のホームでのゲームだった。バレーボールやバスケットでも、ヨーロッパのチャンピオンズリーグの試合が放送されることは多い。サッカー、ホッケーと重なると、録画中継になることも多いけど。

そう考えると、チェコハンドボールのメディアへの露出を増やすためには、チェコスロバキアリーグを復活させるよりも、現在は男子も女子も全く参戦していないハンドボール版チャンピオンズリーグに優勝チームを送り込むほうが効果的じゃなかろうか。

かつて、十年以上前カルビナーがチェコリーグを何年も連覇していたころ、最初は毎年チャンピオンズリーグに出場していたのだが、最後のほうは資金難から優勝しても出場を見送るようになってしまった。ハンドボールは貧乏なので出てもお金にならないのだ。その後カルビナー以外のチームが優勝するようになってからも、出場するチームは現れなかった。現在では出場権があるのかどうかすら定かではない。

女子のチームはさらに財政状況がよくないので、モストやポルバが活躍していると言っても、チャンピオンズリーグではなく、その一つか二つ下のカップ戦である。財政的に恵まれていないのは、チェコだけではないようで、本来両チームのホームで一試合ずつやるところを、片方のチームのホームで土日に二試合やって済ませてしまうこともある。

共産主義の時代にはチェコのチームがチャンピオンズリーグに優勝したこともあるというのに、さびしい限りである。協会には、チェコスロバキアリーグではなく、優勝チームがチャンピオンズリーグに出場できるような体制作りを望みたい。チェコスロバキアリーグのスポンサーになるはずだったらしい旅客会社を協会のスポンサーにして、チャンピオンズリーグの試合のための移動の交通費を負担するぐらいのことはしてもよかろう。それだけで足りるかどうかは別問題だけど、このままではチェコのチームがチャンピオンズリーグの舞台に立てないのは明らかである。

とまれ、今年のチェコのハンドボール男子のエクストラリーガは、すでにプレイオフに入っている。上位八チームによる準々決勝では、プルゼニュ、ズブジー、ドゥクラ・プラハの上位三チームが、それぞれイチーン、フリーデク・ミーステク、ブルノに三連勝して準決勝進出を決めた。レギュラーシーズンの四位と五位の対戦となったロボシツェとカルビナーの対戦だけが、少しもつれたけれども、それぞれホームでの試合に勝って、結局四位のロボシツェが三勝二敗で勝ち進み、番狂わせめいたものは起こらなかった。その結果準決勝はプルゼニュ対ロボシツェ、ズブジー対ドゥクラの組み合わせになるようだ。

ここ何年か、スポーツの世界では、プルゼニュの活躍が目覚しい。サッカーはもちろんだが、ハンドボールでも、昨シーズンまで三連覇を果たしているのだ。今年も、レギュラーシーズンでは一位だったし、このまま優勝しそうな勢いである。

一方、オロモウツ地方の二チームは、プレイオフではなく、プレイアウトに回ってしまった。フラニツェは、ベテランが多い弊害か去年よりも大きく成績を落としてしまい。十一位に終わった。リトベルは最下位の十二位で、十位のコプシブニツェと昇格したばかりで九位に入ったノベー・ベセリーとともに、残留をかけて争っている。

さて、現時点でのプレイアウトの説明によると、四チーム中、一位のチームはそのまま残留を果たし、下の二チームはそのまま降格、二位のチームは、二部リークの優勝チームとプレイオフを行なって負けた方が二部に落ちることになっている。しかし、これはチェコスロバキアリーグの発足に向けて、チェコのチームを十チームに絞るためのレギュレーションである。来シーズンもチェコ単独のリーグとなった場合に、このままで行くのか、昨年までと同じように降格するのは一チームだけにするのか、どちらだろうか。後者であればフラニツェは生き残れそうだけど、前者だとオロモウツ地方のチームが一部リーグから消えてしまう。

全国リーグであることを考えると、十チームは少なすぎるけれども、将来のスロバキアとの共同リーグを諦めていないのなら、今後に向けて十チームでいくことも考えられる。すでに決まっているのだろうか。ハンドボールだからなあ、これから決めるという可能性が高そうである。

4月9日11時。